Jessica Gritti, RV Schofield, Santa Maria presso San Satiro, ed. F. Repishti, Milan 2012

Transcript of Jessica Gritti, RV Schofield, Santa Maria presso San Satiro, ed. F. Repishti, Milan 2012

Santa Maria presso San SatiroMilano

TraduzioniHuw EvansJessica Gritti

A cura diFrancesco Repishti

Progetto e realizzazione graficaValentina Di Francesco

StampaPinelli Printing srl, Milano

Copertina:Foto di Giovanni Chiaramonte

Finito di stampare maggio 2012© Parrocchia di San Satiro, Milano

Altare maggiore, immagine miracolosa della Madonna col Bambino / High altar, miraculous image of the Madonna and Child

Mons. Gianpietro Crippa Amministratore Parrocchiale / Parish Administrator

Historians have traditionally pointed to the complex of Santa Maria presso San Satiro as one of the most finished products of Renaissance culture in Milan in the second half of the 15th century, as well as one of the most im-portant of Donato Bramante’s works. There is little docu-mentation in the archives of the early phases in its con-struction, and historians have come up with a wide range of hypotheses. The importance of the work, the desire to offer the many visitors, including those from abroad, an up-to-date text on the hypothetical reconstructions of its history and the documentation of the latest campaigns of restoration have prompted the preparation of this bilingual volume in Ital-ian and English published by the parish.The structure of the book follows the chronological order of the work of construction of the sacellum of San Satiro at the behest of Archbishop Ansperto of Biassono in the 9th century, the building of the bell tower in the 11th century, the construction of the church of Santa Maria and the Sacristy, now a Baptistery, to a design by Donato Bra-mante at the end of the 15th century and, finally, the long and numerous works of restoration that have transformed the appearance of this complex several times.It ends with an interesting and useful chronological sum-mary of the principal developments cited by the authors.The text may also be of great assistance to all those who will be visiting Milan on the occasion of major events like the World Meeting of Families (2012), the celebration of the 1700th anniversary of the Edict of Milan (313) and the great Expo of 2015.My special thanks go to all those who have made this pub-lication possible.

Il complesso di Santa Maria presso San Satiro è tradizio-nalmente indicato dalla storiografia come uno dei risultati più compiuti della cultura rinascimentale a Milano nella seconda metà del Quattrocento e come una delle opere più importanti di Donato Bramante. Sulle prime fasi di costru-zione possediamo una scarsa documentazione d’archivio su cui la storiografia ha formulato un variegato numero di ipotesi. L’importanza dell’opera, la volontà di offrire ai molti vi-sitatori anche stranieri un testo aggiornato sulle ipotesi ricostruttive e la documentazione delle ultime campagne di restauro hanno suggerito la preparazione di questo vo-lume con un testo in lingua italiana e inglese edito dalla parrocchia.La struttura del volume segue lo svolgersi cronologico dei lavori di edificazione del sacello di San Satiro promossa dall’arcivescovo Ansperto da Biassono nel IX secolo, la costruzione della torre campanaria nell’XI secolo, la co-struzione della chiesa di Santa Maria e della Sacrestia, oggi Battistero, su disegno di Donato Bramante alla fine del Quattrocento, e, infine, le lunghe e numerose campagne di restauro che hanno più volte trasformato il volto di questo complesso.Chiude un interessante e utile prospetto cronologico che riassume le principali vicende citate dagli autori.Il testo potrà essere di grande aiuto anche per tutti colo-ro che visiteranno Milano in occasione dei grandi eventi quali, l’incontro internazionale delle famiglie (2012), la celebrazione dei 1700 anni dall’editto di Milano (313) e la grande esposizione del 2015.Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione.

Sommario / Contents

Presentazione / PresentationMons. Gianpietro Crippa

Jessica GrittiStoria, architettura, tradizione del sacello di San SatiroHistory, Architecture and Tradition of the Chapel of San Satiro Richard SchofieldBramante e Santa Maria presso San SatiroBramante and Santa Maria presso San Satiro Francesco Repishti I restauriThe restoration Cronologia / Chronology

Bibliografia / Bibliography

5

8

20

68

98

109

8

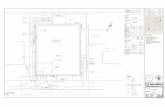

Santa Maria presso San Satiro, planimetria del complesso / Complex of Santa Maria presso San Satiro, plan (Area Studio)

9

Storia, architettura, tradizione del sacello di San SatiroHistory, Architecture and Tradition of the Chapel of San Satiro

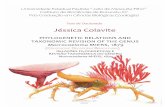

Jessica Gritti

The sacellum or chapel of San Satiro, better known as the chapel of the Pietà following the construction of the church of Santa Maria to a design by Donato Bramante,1 is located on a site of ancient urban improvement, stratified in a com-plex way since long before the 15th century. We have to thank the Milanese guidebooks of the modern era, and in particular that of Paolo Morigia,2 for the systematic dissemi-nation of information about the chapel. However, the earliest indications, handed down by all the old historiographers,3 are cloaked in the mists of legend, like that of a Christian occupation of the site of a temple to Jupiter, with the con-struction of a basilica dedicated to all Christian believers in the place where two residences with a garden used to stand. Likewise, it does not seem possible to find any documentary evidence for the assertion that a church dedicated to Saints Sylvester, Satyrus and Ambrose had already been consecrat-ed in the year 421 by Bishop Euphrasinus. The claim, with the event sometimes said to have occurred in 321 (a date completely inconsistent with a building dedicated to Am-brose, as it precedes his birth), was in all probability derived from a 17th-century source, which states that it is based on documents present in the church itself that can no longer be traced today.4 This also raises the problem of the identifica-

Il sacello di San Satiro, più noto come cappella della Pie-tà in seguito alla costruzione della chiesa di Santa Maria su disegno di Donato Bramante1, si inserisce in un sito di antica qualificazione urbanistica, stratificatosi in modo complesso ben prima del XV secolo. Si deve alla guidistica milanese di età moderna, e in particolare a Paolo Morigia2, la diffusione organica di notizie relative al sacello, sebbene svaniscano nella leggenda le prime indicazioni tramandate da tutta la storiografia antica3, come quella di un’occupa-zione cristiana del sito sopra un tempio dedicato a Giove, con la costruzione di una basilica dedicata a tutti i fedeli cristiani nel luogo dove sorgevano due palazzi con un giar-dino. Allo stesso modo, non sembra verificabile a livello documentario la notizia secondo cui una chiesa dedicata ai Santi Silvestro, Satiro e Ambrogio sarebbe stata consacrata già nell’anno 421 da parte del vescovo Eufrasino. Il fatto, talora segnalato come avvenuto nel 321 (anno del tutto in-congruente con un edificio dedicato ad Ambrogio, poiché ne precederebbe la nascita), è derivato con tutta probabi-lità da una fonte secentesca, che lo vuole desunto da docu-menti presenti presso la chiesa stessa, oggi non reperibili4, creando anche la problematica eventuale identificazione di un vescovo Eufrasino, del quale non si ha alcuna notizia5.

1 «La Aede Sacra di Sancto Satiro» è già citata infatti in Cesariano, 1521, c. IVv.2 Morigia, 1603 (1643, pp. 56-57).3 Torre, 1714, pp. 47-48; Latuada, 1737, II, pp. 243-245; Bianconi, 1787, pp. 183-184.4 ASDMi, Sezione XIV, Libraria dei manoscritti, Studi del canonico Corno, vo-lume 162, pp. 155-165: Compendio delle cose notabili appartenenti alla Madonna presso Santo Satiro in Milano raccolte d’industria delli Signori Priore e Deputati, l’anno 1622. Si tratta di un manoscritto compilato da Giovanni Battista Corno, primicerio dei lettori del Duomo di Milano, il quale dice di averlo copiato a sua volta da un altro di proprietà di Tommaso Ranzetto, curato della chiesa di Santa Maria presso San Satiro, che morì il 27 marzo 1649; del manoscritto consta una copia in stralcio, compilata verosimilmente dall’Archivista di San Satiro Cossali nel XIX secolo (ASMi, Comuni, 46).

1 “La Aede Sacra di Sancto Satiro” had in fact already been cited in Cesariano, 1521, c. IVv.2 Morigia, 1603 (1643, pp. 56-57).3 Torre, 1714, pp. 47-48; Latuada, 1737, II, pp. 243-5; Bianconi, 1787, pp. 183-184.4 ASDMi, Sezione XIV, Libraria dei manoscritti, Studi del canonico Corno, vol-ume 162, pp. 155-65: Compendio delle cose notabili appartenenti alla Madonna presso Santo Satiro in Milano raccolte d’industria delli Signori Priore e Deputati, l’anno 1622. This is a manuscript drawn up by Giovanni Battista Corno, primic-erius of the lectors of Milan Cathedral, who claims to have copied it in turn from another one owned by Tommaso Ranzetto, curate of the church of Santa Maria presso San Satiro, who died on March 27, 1649; an extract from the manuscript also exists, probably compiled by the archivist of San Satiro, Cossali, in the 19th century (ASMi, Comuni, 46).

11

tion of a Bishop Euphrasinus, of whom nothing is known.5The presence of a place of worship prior to the construc-tion of the chapel, whether or not it was the “Basilica Fidelium Christianorum,” would seem to be plausible if nothing else, and at least the statement that houses stood there in the Roman era is true, to judge by the archeologi-cal excavations carried out in the area, which have uncov-ered articles of everyday use from the 2nd and 3rd cen-tury, as well as two small 4th-century oil lamps, adorned with Christian symbols.6 Later sources are not clear in this regard, since they declare only that Ansperto, after being made archbishop (in the year 868), built a church or re-built it from the foundations, and placed the body of St Mauricilio in it.7 The building that we see today, located, just as the guidebook writers described it, on the corner of a crossroads at which the station of the cross known as the cross of St Mauricilio, was erected in the modern era (by Carlo Borromeo in 1576),8 stands on a plot of land sur-rounded by four streets that reflect with few variations the layout of late antiquity, the Via Torino (formerly Contrada della Lupa), Via Speronari and Via dell’Unione (formerly Malcantone), and the medieval Via del Falcone.9 The lat-ter, which determined in part the plan of the new church

La presenza di un edificio ecclesiastico precedente al sacello, sia esso o meno la «Basilica Fidelium Christia-norum», parrebbe essere se non altro plausibile; e ve-ritiera è almeno la notizia di residenze in età romana, a giudicare dagli scavi archeologici effettuati nell’area, con reperti d’uso di II e III secolo e anche due piccole lucerne di IV secolo, ornate di simboli cristiani6. Le fonti successive non sono a questo proposito chiare, poiché segnalano soltanto che Ansperto, dopo essere salito al soglio arcivescovile (nell’anno 868), costruì o ricostruì dalle fondamenta una chiesa e vi collocò il corpo di San Mauricilio7. L’edificio che oggi incontriamo, al pari dei guidisti, all’angolo di un quadrivio nel quale era colloca-ta in epoca moderna la croce stazionale detta appunto di San Mauricilio (posta da Carlo Borromeo nel 1576)8, in-siste su un lotto di terreno circondato da quattro strade, che rispecchiano con poche varianti il tracciato tardo-antico, composto dalle attuali via Torino (già Contrada della Lupa), via Speronari, via dell’Unione (già Malcan-tone), e medievale, via del Falcone9. Quest’ultima, che determinò in parte la forma planimetrica della nuova chiesa di Santa Maria, fu aperta in un momento non pre-cisabile, ma probabilmente già nel basso medioevo.

A. Guidini, Ipotesi di ricostruzione del sacello, 1889 /A. Guidini, Hypothesis for Reconstruction of the Sacellum, 1889

San Satiro, ipotesi di datazione delle murature / San Satiro, possible dating of the walls (G.B. Sannazzaro e A. Vincenti, 1990)

12

of Santa Maria, was opened at a date that is not known precisely, but probably sometime in the late Middle Ages. So it seems possible to identify the small building called the chapel of the Pietà adjoining the left transept of the church of Santa Maria with the sacellum Ansperto had built within the walls of his abode. In fact the little church, despite being renovated in various periods, reconstructed in part in the 15th century and subjected to restoration in the 19th and 20th centuries, still preserves the early medi-eval structure up to the impost of the lantern.The date of Ansperto’s foundation of the sacellum is known from the so-called “Chronicle” of Pseudo-Goffredo da Bussero,10 which places it in the year 876, citing the arch-bishop as client, and says that it was dedicated to Saints Sylvester and Satyrus. We have confirmation of Ansperto’s specific desire for the construction of the church, however, from his two wills, dated September 10, 879, and Novem-ber 11 of the same year:11 documents on which studies have been concentrated, precisely because of the precision with which they provide information on the foundation of the building and the use to which it was put after the archbish-op’s death. The wills make it clear that Ansperto had already completed construction of the church inside his residence, and thus that it began life as a private chapel. In addition, they leave instructions for the establishment of a xenodochi-um or hostel for pilgrims, to which various other assets are made over, and state that the church should be served every day by eight monks from the monastery of Sant’Ambrogio, who were to lead a community life in a cell annexed to the complex. So it was at the behest of Ansperto himself that the link was forged with the monastery of Sant’Ambrogio; a link that survived throughout the Middle Ages at least,

5 Nel 421 il vescovo di Milano era san Marolo; nel 321 sarebbe stato eventualmen-te san Materno. Eufrasino ci riporta casomai alla memoria Eufrasio, fondatore della basilica cosiddetta eufrasiana di Parenzo, tuttavia con una cronologia più tarda, al VI secolo.6 Palestra, 1964, pp. 23-25.7 Di quest’ultima notizia non si è trovata la fonte documentaria di riferimento, ma la collocazione della croce stazionale dedicata al santo nel XVI secolo, la rende almeno probabile.8 Latuada, 1737, II, p. 243.9 Palestra, 1983, pp. 29-42.

5 In 421 the bishop of Milan was St Marolus; in 321 it would have been St Mater-nus. If anything, the name Euphrasinus calls to mind Euphrasius, founder of what is known as the Euphrasian Basilica at Poreç, in Croatia, but this was built later, in the 6th century.6 Palestra, 1964, pp. 23-25.7 The documentary source for this information has not been found, but the loca-tion of the station of the cross dedicated to the saint in the 16th century makes it at least probable.8 Latuada, 1737, II, p. 243.9 Palestra, 1983, pp. 29-42.

Dunque, il piccolo edificio congiunto al transetto sinistro della chiesa di Santa Maria con il nome di Cappella della Pietà, sembra essere identificabile con il sacello fatto eri-gere da Ansperto entro le mura della sua dimora. La pic-cola chiesa, infatti, pur rimaneggiata in epoche diverse, ricostruita in parte nel XV secolo e interessata anche da restauri otto- e novecenteschi, conserva all’interno, fino all’imposta del tiburio, l’impianto altomedievale.La data di fondazione del sacello da parte di Ansperto è nota dalla cosiddetta Cronaca dello Pseudo-Goffredo da Bussero10, che la colloca nell’anno 876, citando l’ar-civescovo come committente e la dedicazione ai Santi Silvestro e Satiro. La conferma della volontà specifica di Ansperto nella costruzione della chiesa l’abbiamo però dai suoi due testamenti del 10 settembre 879 e dell’11 novembre dello stesso anno11, documenti sui quali si sono maggiormente concentrati gli studi, proprio in vir-tù della precisione nel fornire indicazioni rispetto alla fondazione dell’edificio e alla sua destinazione dopo la morte del vescovo. I testamenti specificano che l’arcive-scovo aveva già completato l’edificazione della chiesa, nata dunque come cappella privata, all’interno della sua residenza, inoltre, dispone che si istituisca uno xenodo-chium o ospizio per i pellegrini, al quale assegna diversi altri beni, e che la chiesa sia officiata ogni giorno da otto monaci provenienti dal monastero di Sant’Ambrogio, che conducano vita comunitaria in una cella annessa al complesso. Per volontà di Ansperto stesso, dunque, si struttura il legame con il monastero di Sant’Ambrogio, rimasto vivo almeno per tutto il Medioevo, quando gli abati ambrosiani amministravano le proprietà di San Sa-tiro e, più tardi, nominavano i parroci12.

13

Sacello, interno prima degli interventi di restauro /Sacellum, interior prior to the interventions of restoration (Porter, 1916)

Sacello, interno / Sacellum, interior

14

when the abbots of the monastery administered San Satiro and, later, appointed the parish priests.12

The documents published by Ambrogio Palestra13 give us an idea of the evolution undergone by the complex over the centuries following its foundation, when some of the plots of land with houses, vegetable gardens and court-yards, previously owned by Ansperto, were slowly broken up and sold or rented to private individuals and merchants. Among the most significant documents are undoubtedly a number recording exchanges and leases of property that prove the erection of the cell for the monks had indeed taken place (in 99114), but also reflect the disappearance of the xenodochium, which is not mentioned in later docu-ments either, bearing witness to the short life of the institu-tion. Following the documentary traces between the 10th and 11th century, it is possible to distinguish at least some topographic limits, such as the present-day Via Speronari (indicated in numerous cases in the medieval documents and always cited as the northern boundary; in particular a level of 101715) and a number of properties that extend-ed at least in part as far as the Contrada della Lupa (now Via Torino, indicated as located to the west; in particular a level of 103616 and another of 106617) and were again administered by the abbot of Sant’Ambrogio. In addition, in a deed of 1094 the boundaries in the direction of to-day’s Via dell’Unione appear for the first time: the deed records the sale of several houses built on land belonging to the monastery of Sant’Ambrogio at the church of San Satiro and bordering on the street to the south. In the

10 La Cronaca, edita da Grazioli, 1906, pp. 211-245 (per S. Satiro, p. 235, 237), come Goffredo da Bussero, è in realtà composta da due cronache differenti e pro-babilmente non assegnabili a Goffredo, che oggi sono distinte convenzionalmente in Pseudo Goffredo A e Pseudo Goffredo B e tramandate da due manoscritti, il cod. 1218 della Biblioteca Trivulziana di Milano del XVI secolo e il cod. SQ + I 12 della Biblioteca Ambrosiana, copia ottocentesca del precedente. Si veda in proposito Tomea, 2001, pp. 39-78.11 Codex diplomaticus Langobardiae, 1873, coll. 482-486; coll. 490-495.12 Palestra, 1983; Compendio delle cose notabili…, ms., XVII secolo, cfr. nota 4.13 Palestra, 1983.14 Codex diplomaticus Langobardiae, 1873, coll. 1515-1516.15 Vittani, Manaresi, 1933, I, p. 194.16 Manaresi, Santoro, 1960, II, p. 221.17 Manaresi, Santoro, 1960, II, pp. 230-231.

10 The Cronaca, published by Grazioli, 1906, pp. 211-245 (for San Satiro, pp. 235, 237), as the work of Goffredo da Bussero, is in reality made up of two different chronicles probably not written by Goffredo, whose authors are today distin-guished conventionally into Pseudo Goffredo A and Pseudo Goffredo B and whose work has been handed down in two manuscripts, the 16th-century cod. 1218 of the Biblioteca Trivulziana in Milan and cod. SQ + I 12 of the Biblioteca Ambrosiana, a 19th-century copy of the former. See in this connection Tomea, 2001, pp. 39-78.11 Codex diplomaticus Langobardiae, 1873, cols. 482-6; cols. 490-495.12 Palestra, 1983; Compendio delle cose notabili…, MS., 17th century, see note 4.13 Palestra, 1983.14 Codex diplomaticus Langobardiae, 1873, cols. 1515-1516.15 Vittani, Manaresi, 1933, I, p. 194.16 Manaresi, Santoro, 1960, II, p. 221.17 Manaresi, Santoro, 1960, II, pp. 230-231.

I documenti pubblicati da Ambrogio Palestra13 permet-tono di avere un’idea dell’evoluzione del complesso nei secoli successivi alla fondazione, quando parte dei lotti di terreno con case, orti e cortili, già appartenuti ad An-sperto, sono lentamente frazionati e passano in proprietà o affitto a privati e mercanti. Tra i documenti più rilevanti troviamo senza dubbio alcune permute di terreni e affitti che provano l’avvenuta erezione della cella per i monaci (nel 99114), ma anche la decadenza dello xenodochium, che non compare nemmeno nei documenti successivi, testimoniando una vita breve dell’istituzione. Seguen-do le tracce documentarie tra X e XI secolo, si colgono perlomeno alcuni limiti topografici distinguibili, ovvero l’attuale via Speronari (indicata in numerosi casi nei do-cumenti medievali e citata sempre come confine nord; in particolare un livello del 101715) e alcuni beni che si protendevano almeno in parte fino alla Contrada della Lupa (attuale via Torino, indicata come posta a ovest; in particolare un livello del 103616 e un altro del 106617) sempre amministrati dall’abate di Sant’Ambrogio. Inol-tre, in un atto del 1094 compaiono per la prima volta i confini verso l’attuale via dell’Unione: si tratta della ven-dita di alcune case costruite sopra terreno appartenente al monastero di Sant’Ambrogio presso la chiesa di San Satiro e confinante con la via a sud.Nel frattempo sembra che un nuovo momento edilizio abbia interessato San Satiro nel corso del secolo XI, coincidente del resto con un rinnovato periodo di cul-to del santo18. Si colloca probabilmente qui, infatti, la

15

meantime it seems that San Satiro underwent a new period of construction over the course of the 11th century, and one that coincided with a revival in the cult of the saint.18 It was probably at this time, in fact, that the bell tower was built alongside it, in line with the layout of the roman street (now Via Speronari), possibly but doubtfully on the foundations of an earlier campanile.19 There are no docu-ments recording the erection of the tower, although the old sources do mention a new consecration of the build-ing around the middle of the 11th century, something that might reasonably have followed a phase of construction. The date of the consecration is given by Galvano Fiamma, who places it in October 1036,20 as well as by the Pseudo-Goffredo da Bussero, who dates it to 1045;21 however, both agree on the fact that the ceremony was conducted by Aribert of Intimiano.Once a bishop’s chapel, then, San Satiro became a place of worship served by monks and probably open to the people of the neighborhood, although it is not known when the parish was established. We do know that it had already been in existence for a long time at the moment of the erec-tion of the church of Santa Maria, at the end of the 15th century, and that, according to the 17th-century sources, it continued to use the small chapel even after its incorpo-ration into Bramante’s complex.22 The earliest document that hints at the formation of the parish dates from 1209,23 when the assets of the sacellum are no longer cited as the property of the monastery of Sant’Ambrogio, but directly controlled by a priest of the church, with the consent of the local people. The document also confirms the presence of a canon’s house and of a cemetery next to the building: the wall that faced onto this graveyard was the scene of the miracle of 1242 that involved the image of the Virgin Mary and Child, painted on the outside of the building, on the side facing onto what is now Via del Falcone. The image is said to have begun to bleed, following its stabbing by a certain Massazio da Vigonzone, who on the Feast of the Annunciation, angry at having lost a lot of money gam-bling, jabbed his knife into the Child’s neck.24

The chapel of San Satiro has represented a considerable

costruzione della torre campanaria che lo affianca, alli-neandosi al tracciato della via romana (oggi via Sperona-ri), e solo dubitativamente strutturatasi su un campanile precedente19. Non vi sono documenti che testimoniano l’erezione del campanile, tuttavia le fonti antiche riporta-no una nuova consacrazione dell’edificio circa alla metà del secolo XI, che ragionevolmente può aver seguito una fase edilizia. La data della consacrazione è nota da Gal-vano Fiamma che la colloca nell’ottobre del 103620, op-pure ancora dallo Pseudo-Goffredo da Bussero, che la pone nel 104521; entrambi concordano sul fatto che essa sia stata celebrata da Ariberto da Intimiano.Da cappella vescovile, dunque, San Satiro passò a essere un edificio officiato da monaci e verosimilmente aperto alla popolazione della vicinìa, anche se non è chiaro il momento dell’istituzione della parrocchia, già presente da lungo tempo al momento dell’erezione della chiesa di Santa Maria alla fine del Quattrocento e che, secon-do quanto riportato dalle fonti secentesche, permase nel piccolo sacello anche dopo il suo inglobamento nel complesso bramantesco22. Il primo documento che la-scia intendere la formazione della parrocchia risale al 120923, quando i beni non sono più citati come proprie-tà del monastero di Sant’Ambrogio, ma agisce in prima persona un sacerdote della chiesa, con il benestare dei vicini. Il documento conferma inoltre la presenza di una casa canonicale e di un cimitero limitrofo all’edificio: è proprio il muro che affaccia su quest’ultimo il teatro del miracolo del 1242 che interessò l’immagine della Ver-gine con Bambino, dipinta sull’esterno dell’edificio, sul lato verso l’attuale via del Falcone, e che consistette nel sanguinamento dell’immagine stessa, in seguito a una pugnalata di un certo Massazio da Vigonzone, che nel giorno dell’Annunciazione, adirato a causa della perdita di molto denaro al gioco, scagliò il proprio coltello con-tro la gola del Bambino24.Il sacello di San Satiro ha rappresentato per la storio-grafia sull’architettura altomedievale un notevole nodo problematico e talora una fonte di imbarazzo, a causa della sua sostanziale unicità nel panorama del IX secolo

16

italiano. Numerose sono dunque state le attenzioni dei pionieri del Medioevo, da Cattaneo e ai giorni nostri25. Al piccolo edificio oggi si accede dalla testata del tran-setto sinistro della chiesa di Santa Maria, attraverso un piccolo passaggio, modificato in occasione della costru-zione della chiesa nuova nel XV secolo. Precedentemen-te questo doveva essere l’ingresso dell’edificio, del quale è stato trovato un muro26, ortogonale rispetto all’asse dell’edificio stesso, anche se questa soluzione parrebbe risalire alle accennate modifiche effettuate al sacello nel corso del secolo XI27. Laddove esternamente il sacello presenta un profilo murario circolare, inglobato nelle strutture di epoca moderna, all’interno esso denota an-cora l’articolazione originaria delle murature, restituita dopo il restauro di Gino Chierici. La pianta ha una for-ma a croce greca inscritta in un quadrato, un quincunx, con quattro sostegni centrali e sfondato su tre lati da nic-chie semicircolari, mentre ancora incerta è la presenza originaria, all’epoca di Ansperto, di una quarta nicchia anche sul lato di ingresso, ipotizzata da alcuni studio-si e della quale pochi anni fa parrebbero essersi trovate alcune tracce28. Ciascuna delle campate di spigolo, inol-tre, presenta due ulteriori nicchie che ne articolano le pareti, movimentando quindi il perimetro murario del quincunx di base, che doveva in origine essere visibile

18 Tomea, 1989, pp. 640-641.19 Porter, 1917, II, pp. 642-643; Segagni Malacart, 1990, p. 119; Sannazzaro, 1993, pp. 269-287; Tosco, 1997, p. 78; Schiavi, 2007, pp. 212-213.20 Gualvanei Flammae, 1727, col. 614.21 Grazioli, 1906, p. 237.22 Il manoscritto secentesco dell’Archivio Storico Diocesano (vedi nota 4) preci-sa che la parrocchia è separata dalla chiesa di Santa Maria, essendo soltanto nel sacello di San Satiro.23 APSS, Origine, privilegi e storia, 1; Palestra, 1983, p. 33.24 Colombo, 1992, p. 77 e nota 2. La fonte antica della vicenda è una narrazione latina anonima della fine del XIV secolo, di cui constano diverse copie presso l’Archivio Parrocchiale di San Satiro e presso l’Archivio Storico Diocesano.25 Si citano le voci più note: Cattaneo, 1888, p. 216, fig. 125; Rivoira, 1901, I, p. 272; Kingsley Porter, 1917, I, p. 68; Strzygowski, 1918, II, p. 767, fig. 720; Toesca, p. 37; Giovannoni, 1931, p. 64, fig. 12; Golzio, 1939, p. 92; Chierici, 1942; De Angelis d’Ossat, 1942, p. 52; Verzone, 1942, pp. 128-129; Arslan, 1954, II, pp. 499-608, in particolare pp. 587-594; Degani, 1956, pp. 123-124; Conant, 1959, p. 60; Dimitrokallis, 1968, pp. 127-140; Perogalli, 1980, pp. 155-190; Sannazzaro, 1990, pp. 6-27; Ciotta, 2010, pp. 293-294.

18 Tomea, 1989, pp. 640-641.19 Porter, 1917, II, pp. 642-643; Segagni Malacart, 1990, p. 119; Sannazzaro, 1993, pp. 269-287; Tosco, 1997, p. 78; Schiavi, 2007, pp. 212-213.20 Gualvanei Flammae, 1727, col. 614.21 Grazioli, 1906, p. 237.22 The 17th-century manuscript in the Diocesan Historical Archives (Archivio Storico Diocesano, see note 4, ASDMi) makes it clear that the parish church was not the church of Santa Maria, but the chapel of San Satiro.23 APSS, Origine, privilegi e storia, cart. 1; Palestra, 1983, p. 33.24 Colombo, 1992, p. 77 and note 2. The oldest source of the story is an anony-mous account in Latin from the end of the 14th century, of which there are several copies in the Parish Archives of San Satiro and the Archivio Storico Diocesano.25 To cite the best-known: Cattaneo, 1888, p. 216, fig. 125; Rivoira, 1901, I, p. 272; Kingsley Porter, 1917, I, p. 68; Strzygowski, 1918, II, p. 767, fig. 720; Toesca, p. 37; Giovannoni, 1931, p. 64, fig. 12; Golzio, 1939, p. 92; Chierici, 1942; De Angelis d’Ossat, 1942, p. 52; Verzone, 1942, pp. 128-129; Arslan, 1954, II, pp. 499-608, in particular pp. 587-594; Degani, 1956, pp. 123-4; Conant, 1959, p. 60; Dimitrokallis, 1968, pp. 127-140; Perogalli, 1980, pp. 155-190; Sannazzaro, 1990, pp. 6-27; Ciotta, 2010, pp. 293-294.

problem for the historiography of early medieval archi-tecture and sometimes a source of embarrassment, owing to its essential uniqueness in the panorama of 9th-century Italy. So it has frequently attracted the attention of the pio-neers of medieval history, from the time of Cattaneo down to our own day.25 Today the small building is entered from the end of the left-hand transept of the church of Santa Maria, through a narrow passage that was modified at the time of the construction of the new church in the 15th century. Previously this must have been the entrance of the building, of which one wall has been found,26 at right angles to the axis of the building itself, although this solu-tion seems to date from the aforementioned modifications made to the sacellum over the course of the 11th century.27 While the outer walls of the chapel, incorporated into the structures of the modern era, are circular in shape, on the inside the original articulation of the walls is once again visible, following the restoration by Gino Chierici. The plan has the form of a Greek cross inscribed in a square, a figure known as a quincunx, with four central supports and bounded on three sides by semicircular niches, while it is still uncertain whether there was originally, at the time of Ansperto, a fourth niche on the entrance side as well, as has been suggested by a number of scholars and of which some traces seem to have been found a few years ago.28

17

Each of the corner bays, moreover, has two further niches that articulate the walls, enlivening the perimeter of the basic quincunx, which must originally been visible on the outside too, as samples taken during the restoration work seem to have demonstrated.29 At the center of the sacellum stand four columns that support the roof, made up of four small tunnel vaults converging on the central space, while the bays at the corners present a different solution, a small vault with a diagonal sharp edge in the middle, a sort of quarter of a cross vault (the original vaults were revealed during Gino Chierici’s restoration, after the removal of the cross vaults that simply been inserted beneath them).30 All the niches in the perimeter have apsidal conches, while the much debated central section of the roof, today in the form of a small octagonal tiburio on squinches, is not the original one and there do not seem to be enough elements today for a definitive hypothesis.The central columns and their capitals are from different periods and of uncertain date.31 The two on the entrance side and the one on the right of the altar appear to be made up in part of spolia from the Roman era, while the one on

anche all’esterno, come sembrano aver chiarito saggi ef-fettuati in occasione dei restauri29. Al centro del sacello si impostano quattro colonne che sostengono le copertu-re, costituite da quattro voltine a botte convergenti verso lo spazio centrale, mentre le campate d’angolo presen-tano una soluzione particolare, con una piccola volta con spigolo vivo centrale diagonale, una sorta di quar-to di crociera (le volte originarie sono emerse durante i restauri di Gino Chierici, mentre erano state sostituite da volte a crociera semplicemente innestate al di sotto di esse)30. Tutte le nicchie perimetrali presentano catini absidali, mentre l’assai discussa copertura centrale, oggi nella forma di un piccolo tiburio ottagonale su trombe, non è quella originaria e non sembrano sussistere oggi elementi sufficienti per un’ipotesi definitiva.Le colonne centrali e i rispettivi capitelli sono di epoche diverse e di datazione incerta31. Le due dal lato dell’in-gresso e quella alla destra dell’altare sembrano in parte composte da spolia di epoca romana, mentre quella a sinistra dell’altare potrebbe essere coeva all’età di An-sperto: in ogni caso esse dovrebbero essere state ricom-

Torre campanaria, bifora interna / Bell tower, internal two-light window

Torre campanaria, inserti esterni / Bell tower, external inserts

18

the left of the altar may date from the time of Ansperto: in any case they must have been recomposed in the 15th century, when the floor of the whole chapel was proba-bly raised as well.32 The sacellum still contains, although in fragments, some of the most significant Lombard wall paintings of the Middle Ages, located inside the niches and bearing a painted curtain: figures of Saints and decorative elements with phytomorphic frames, in addition to rare Crosses in two colors, here ringed by floral motifs, that are common elsewhere in Lombardy but with different dates (such as the ones inside the early medieval tombs of Monza Cathedral, the one in the tower of the monastery of Torba at Castelseprio or the ones on the presbyterial arch of the plebana or ancient parish church of Almenno San Salva-tore). Scholars have identified different layers of the wall

poste nel XV secolo, momento in cui probabilmente fu anche rialzato il pavimento dell’intero sacello32. Il sacello conserva inoltre, seppur in lacerti, pitture murali tra le più rilevanti del Medioevo lombardo, disposte all’inter-no delle nicchie e recanti un velario dipinto, figure di Santi ed elementi decorativi con cornici fitomorfe, oltre alle rare Croci bicrome, qui attorniate da motivi floreali, diffuse altrove in Lombardia con cronologie differenti (si ricordano quelle all’interno delle tombe altomedievali del Duomo di Monza, quella della torre del monastero di Torba presso Castelseprio o quelle sull’arco presbite-riale della plebana di Almenno San Salvatore). Le pitture murali si stratificano secondo gli studiosi in diverse fasi, una prima risalente all’originario periodo anspertiano e almeno una seconda corrispondente al supposto mo-

Sacello, interno: frammento di santo (XI sec.) /Sacellum, interior: fragment of saint (11th cent.)

Sacello, interno: Madonna col Bambino (XIII sec.) /Sacellum, interior: Madonna and Child (13th cent.)

19

26 Chierici 1942, p. 17.27 Sannazzaro, 1993, p. 270.28 Sannazzaro, 1993, p. 271.29 Chierici 1942, p. 15.30 Chierici 1942, p. 18.31 Chierici 1942, p. 18; Romanini, 1991, pp. 1-30; Sannazzaro, 1993, p. 272.32 Chierici 1942, pp. 23-26.33 Bistoletti Bandera, 1990, pp. 29-40; Bandera, 1992, pp. 65-73; Rossi, 2011, p. 60.34 Perogalli, 1980, p. 183, p. 190.35 Rossi, 2007, pp. 87-99.

26 Chierici 1942, p. 17.27 Sannazzaro, 1993, p. 270.28 Sannazzaro, 1993, p. 271.29 Chierici 1942, p. 15.30 Chierici 1942, p. 18.31 Chierici 1942, p. 18; Romanini, 1991, pp. 1-30; Sannazzaro, 1993, p. 272.32 Chierici 1942, pp. 23-6.33 Bistoletti Bandera, 1990, pp. 29-40; Bandera, 1992, pp. 65-73; Rossi, 2011, p. 60.34 Perogalli, 1980, p. 183, p. 190.35 Rossi, 2007, pp. 87-99.

paintings belonging to different phases, a first one dating from the original period of its construction by Ansperto and at least a second one corresponding to the supposed moment of redecoration, which may have preceded its consecration in the 11th century.33 The layout of the cha-pel’s plan is undoubtedly the element that has stirred the most debate, as it represents a fairly rare case for the 9th century. So the tendency of scholars has been to see it as a fusion between a Greek cross structure and a tetraconch volume, and above all to indicate a model of provenance or at least a culture of reference. In this connection, some historians have leaned toward a Greco-Byzantine origin, while another current of interpretation has more prudent-ly chosen to link the sacellum to autochthonous phenom-ena, amongst which the most frequent reference is to San Lorenzo, and to ancient or European models linked to the Carolingian culture, such as the oratory of Germigny-des-Prés dating from the beginning of the 9th century. It should be noted in any case that, independently of typo-logical or cultural factors, the sacellum built by Ansperto seems to have been a small structure on a central plan. This is perfectly in keeping with a building created as a private chapel and one which must have contained relics, perhaps in the tradition of the martyria, and which also displays, in its early medieval phase, a particular attention to the ar-chitecture of antiquity,34 to the point of itself becoming a model in various periods. At least this is what is suggested by the cases of the oratory of San Lino in San Nazaro in Milan (10th century), the baptistery of the parish church of San Vincenzo at Galliano (11th century)35 and the ora-tory of Santa Maria della Pusterla at Pavia, dating from after Bramante’s reconstruction.

mento di ridecorazione, che potrebbe aver preceduto la consacrazione di XI secolo33.L’impianto planimetrico del sacello è l’elemento che senza dubbio ha maggiormente acceso la discussione, giacché esso rappresenta un caso piuttosto raro per il IX secolo, per il quale la tendenza degli studiosi è sta-ta quella di individuare una fusione tra un organismo a croce greca e un volume quadriconco, e soprattutto di voler segnalare un modello di provenienza o comunque una cultura di riferimento. A questo proposito, parte della storiografia si è orientata verso una matrice greco-bizantina, mentre un’altra corrente interpretativa ha voluto più prudentemente legare il sacello a fenomeni autoctoni, tra i quali il riferimento più frequente è a San Lorenzo, a modelli antichi, o europei, legati alla cultu-ra carolingia, come l’oratorio di Germigny-des-Prés del principio del IX secolo. Si noti in ogni caso che, indipendentemente dal fatto-re tipologico o culturale, il sacello voluto da Ansperto pare essere stato un piccolo ambiente a pianta centrale, perfettamente consono a un edificio nato come cappella privata e che doveva contenere reliquie, forse nella tra-dizione dei martyria, e che mostra anche, nella sua fase altomedievale, un’attenzione particolare all’architettu-ra antica34, tanto da diventare esso stesso modello per epoche diverse, come parrebbero dimostrare almeno i casi dell’oratorio di San Lino in San Nazaro a Milano (X secolo), del battistero della pieve di San Vincenzo a Gal-liano (XI secolo)35 e quello dell’oratorio di Santa Maria della Pusterla a Pavia, già successivo alla ricostruzione bramantesca.

21

Bramante e Santa Maria presso San SatiroBramante and Santa Maria presso San Satiro

Richard Schofield

Donato Bramante was already in Bergamo in 1477 af-ter a mysterious career as a painter in the Marches, and came to Milan equipped with a considerable knowledge of Urbinate architecture, especially that of Francesco di Giorgio, and of Leon Battista Alberti in Mantua. S. Maria presso S. Satiro is evidently the first church designed by him, at least from 1482 as we whall see, yet almost every aspect of its history remains disputed.The story begins with an ancient image of the Virgin on the outside of the small church of S. Satiro which had been the object of great veneration and generated an in-flux of offerings. In September 1477 another image on S. Satiro commissioned by Vincenzo Gallina, owner of the Falcone pub, was vandalised, according to a complaint sent by him to the Duke and Duchess. But since there was apparently no pre-existing parish church dedicated to S. Maria on the site next to S. Satiro, the time was right to build one.In 1478 the organisation running the project is first docu-mented, the church is described as “begun”, and proper-ty on the site of the future right transept was acquired for demolition. In June 1479 a flood of offerings prompted Bona di Savoia and Gian Galeazzo Maria Sforza to en-sure that work on the new chapel went ahead as fast as possible: by September 1480 a good start had been made and the authorities had asked the Duke and Duchess to approve their constitution. Until November 1479 the wood-sculptors, Pietro da Bussero and Marco Garibaldi had worked together on a tabernacle (maiestas) for the new chapel, but it was not finished. Pietro da Bussero continued with an apprentice, Santino da Corbeta, and by January 1482 the «maiestas seu anchona» was complete and in position at the altar

Donato Bramante giunse a Milano – dopo una miste-riosa carriera di pittore nelle Marche e a Bergamo, dove si trovava nel 1477 – dotato di una buona conoscenza dell’architettura urbinate, specialmente delle opere di Francesco di Giorgio e di Leon Battista Alberti a Man-tova. Nonostante ogni aspetto della storia dell’edificio resti oggi dibattuto, Santa Maria presso San Satiro fu certamente la prima chiesa che egli si trovò a progettare, almeno dal 1482.Un’antica immagine della Vergine posta sul muro esterno della piccola chiesa di San Satiro e divenuta oggetto di venerazione, favorendo un afflusso di offerte, costituisce l’inizio della storia di Santa Maria, come le vicende di un’altra immagine della Madonna nei pressi di San Sa-tiro, commissionata da Vincenzo Gallina, proprietario della taverna del Falcone, che fu oggetto di atti vandalici nel settembre del 1477, secondo quanto testimoniato da una sua supplica inviata al duca e alla duchessa. Così, dal momento che pare non esistesse una precedente chiesa dedicata a Santa Maria sul sito accanto al sacello di San Satiro, si pensò di costruirne una.Nel 1478 è documentata per la prima volta la Scuola che si sarebbe occupata della conduzione del progetto; la chiesa è descritta come già iniziata e la proprietà esistente sul sito del futuro transetto destro venne acquistata per essere demolita. Nel giugno del 1479 si raccolse una gran-de quantità di offerte grazie all’interessamento di Bona di Savoia e Gian Galeazzo Maria Sforza per assicurare la prosecuzione dei lavori nel minor tempo possibile: nel settembre 1480 la fabbrica era già iniziata e i deputati richiesero l’approvazione ducale per la costituzione della Scuola.Intanto, fin dal novembre del 1479 gli scultori in legno

22

Pietro da Bussero e Marco Garibaldi stavano lavorando a un tabernacolo (maiestas) per la nuova cappella, ma il lavoro non venne terminato. Pietro da Bussero proseguì allora con un apprendista, Santino da Corbetta, e nel gennaio 1482 la «majestas seu anchona» fu completata e posizionata sull’altare di Santa Maria. Infine, nell’aprile del 1482 Marco Lombardi e Matteo Fedeli accettarono di dipingere un sontuoso tabernacolo ligneo, presumibil-mente il medesimo a cui si riferiva la maiestas o anchona realizzata da Pietro da Bussero. Il tabernacolo fu rimpiaz-zato nel XVI secolo con uno più piccolo, ma entrambi furono poi dispersi.Il fatto che il tabernacolo si trovasse già sull’altare di San-ta Maria nel gennaio 1482 ci suggerisce che almeno una parte della nuova chiesa aveva raggiunto uno stadio co-struttivo sufficiente per ospitare sia il tabernacolo stesso sia l’altare. In questa fase probabilmente la chiesa com-prendeva il blocco della cupola, non ancora completa-mente coperto dal tetto e la maggior parte, se non tutto, del futuro transetto. L’altare doveva essere originariamen-te collocato sotto la cupola e connesso al muro verso via del Falcone, in corrispondenza del blocco centrale, cosic-ché potesse essere visto dai fedeli, stando nei bracci del transetto, al di fuori del blocco della cupola. Se l’altare e il tabernacolo fossero stati pensati per stare all’interno del blocco della cupola, essi avrebbero formato un com-plesso come quello costruito a Santa Maria del Monte a Varese (ricostruita tra il 1472 e il 1476), anche se a Milano esso sarebbe dovuto essere forse quadrato o rettangolare, anziché ottagonale.

La struttura originariaPer ricostruire la forma originaria della chiesa sono sta-te formulate sostanzialmente due ipotesi: quella che essa comprendesse una cupola collocata al centro di una lun-ga aula rettangolare, corrispondente al presente transetto, o quella che la cappella fosse costituita da una struttura isolata sul sito dell’attuale blocco della cupola, con un ti-burio (una struttura con tetto a falde che racchiude una cupola circolare o una volta) come la nota cappella Por-

Pianta iniziale di Santa Maria: ipotesi / Initial plan of Santa Maria: hypothesis (Schofield, 2000)

23

tinari a Sant’Eustorgio realizzata negli anni Sessanta del Quattrocento.Ricostruire l’aspetto della chiesa precedente al 1482, o di parte di essa, non è per nulla semplice e oggi permango-no ancora dubbi su un discreto numero di questioni. Il grande blocco centrale su via del Falcone, che sorregge la cupola, presenta massicce paraste, capitelli e trabeazioni; tuttavia solo due di queste trabeazioni furono realizzate nella prima fase: una verso via del Falcone, l’altra con-trapposta a questa, verso la navata maggiore e ora nasco-sta nel sottotetto. Gli altri due lati del blocco cupolato, cioè quelli corrispondenti ai bracci del transetto, non pre-sentano trabeazioni e i capitelli dell’ordine gigante sono incompleti. Queste osservazioni sono sufficienti per di-mostrare che originariamente la parte centrale dell’edifi-cio non poteva essere stata progettata come una struttura a sé stante, simile dunque alla cappella Portinari, poiché in quel caso sarebbero state necessarie quattro trabeazio-ni, dal momento che l’edificio sarebbe stato visibile da tutti e quattro i lati.Inoltre, in modo ancora più strano, sulla facciata verso via del Falcone i capitelli e le paraste dell’ordine maggio-re nascondono quattro capitelli più piccoli, dei quali due si trovano accanto ai capitelli maggiori e gli altri due sono collocati più in basso dietro le paraste, lungo il medesimo asse verticale, e sono ora visibili dalla strada. Originaria-mente, quindi, erano stati progettati due ordini di para-ste e capitelli per la facciata su via del Falcone, ma esse sono state in seguito occultate dalle attuali, di maggiori dimensioni.Forse la versione originaria della chiesa di Santa Maria avrebbe potuto includere un blocco con una cupola (mai completato secondo il progetto iniziale) e i bracci del transetto con alte murature perimetrali, decorate inoltre con due ordini di paraste (forse binate) alla stessa altezza di quelle del blocco della cupola, come nella grande chie-sa di Santa Maria presso San Celso, di poco successiva. Tuttavia questa primitiva facciata fu lasciata incompiuta e l’ipotetico progetto con il corpo di fabbrica corrispon-dente all’attuale transetto esternamente organizzato su

of S. Maria. Finally, in April 1482 Marco Lombardi and Matteo Fedeli agreed to paint a sumptuous wooden tab-ernacle, presumably the same object as the maiestas or anchona made by Pietro da Bussero. The tabernacle was replaced in the 16th century with a smaller one and both have disappeared without trace.That the tabernacle was at the altar of S. Maria in Janu-ary 1482 tells us that at least part of the new church was advanced enough to house both it and the altar safely. At this stage the church presumably comprised a cupola-block not yet completely roofed, plus part or all of the transepts. The position originally intended for the altar was probably under the cupola and attached to the Via Falcone wall of the central block so that the prospective congregation, standing in the arms of the transepts being built out from the cupola-block, could have seen it. If the altar and tabernacle were intended to stand in the cupola-block they may have formed a unit like that built at S. Ma-

Pianta iniziale di Santa Maria: ipotesi / Initial plan of Santa Maria: hypothesis (Patetta, 1987)

24

due livelli potrebbe non essere mai stato iniziato oppu-re, se lo fosse stato, sarebbe stato presto soppiantato dal progetto del 1482-83, che prevedeva la costruzione del transetto e del blocco della cupola nella forma attuale. Non è possibile inoltre sapere se il progetto originario contemplasse o meno la costruzione del corpo di fabbrica

ria del Monte at Varese (rebuilt 1472-76) although that at S. Maria seems to have been square or rectangular rather than octagonal.

The Early Structure Two main hypotheses have been advanced to explain the

Santa Maria, fronte su via Falcone / Santa Maria, front onto Via del Falcone (Area Studio)

25

ipotizzato con volte a botte lunghe quanto quelle attuali.Le differenze strutturali tra il blocco centrale originario e quello attuale, con la sua cupola e i suoi pesanti muri perimetrali dotati di massicce paraste, lasciano sospettare che la cupola primitiva potesse essere più leggera e di for-ma differente. Forse l’architetto poteva aver pensato una cupola estradossata, con la curvatura simile a quella oggi racchiusa nel tiburio, o come quella della Cappella Col-leoni di Bergamo, senza guscio esterno o senza tamburo. Forse invece egli intendeva costruire una volta a crociera, come quelle di Santa Maria degli Angeli o di San Pietro in Gessate a Milano. A questo proposito pare utile l’osser-vazione della sorprendente Stampa Prevedari disegnata da Bramante nel 1481, nella quale si può infatti vedere a sinistra una volta a crociera con sezione semicircolare, evidentemente non coperta da alcuna struttura esterna, dal momento che vi si scorgono finestre a forma di oculo aperte nella volta stessa.L’influenza su Bramante delle architetture di Alberti a Mantova suggerisce però anche altre possibilità. Le volte a botte dell’attuale transetto di Santa Maria, con le falde del tetto poggiate direttamente sopra di esse, sono simili a quella della navata di Sant’Andrea a Mantova; Santa Ma-ria è più piccola di Sant’Andrea e quindi non fu necessa-rio contraffortare i lati come a Mantova. Una variante di Sant’Andrea senza cappelle laterali poteva adattarsi al sito milanese e a un modesto edificio, sostanzialmente compo-sto da due lunghe murature di mattoni coperte con le vol-te relativamente basse e leggere, che poteva essere costru-ito velocemente. Infatti, l’idea di collocare due corpi di fabbrica voltati a botte ai lati di uno spazio centrale può essere stata immaginata dal progettista di Santa Maria os-servando il modello del pronao di Sant’Andrea, nel qua-le si trova una struttura genericamente simile. La cupola prevista da Alberti alla fine della navata di Sant’Andrea non era certamente quella che oggi vediamo, in partico-lare egli poteva aver progettato una cupola con un basso tamburo su pennacchi all’incrocio presbiteriale, simile a quelle nelle piccole cappelle laterali della chiesa. Questo tipo di cupola fu adottato da Luca Fancelli nel 1477-78

original form of the church; that it comprised a cupola in the middle of a long rectangular hall corresponding to the present transepts; or that it was an isolated structure on the site of the present cupola-block, with a tiburio (a circular or ottagonal Lombard cupola enclosed by verti-cal walls with a pitched roof) like the famous Portinari Chapel of the 1460’s.Reconstructing what the church, or the part of it built by 1482 looked like is not easy and today it presents a number of perplexing characteristics. The large central block on the via Falcone supporting the cupola has mas-sive pilasters, capitals and entablatures; yet only two such

Santa Maria, fronte su via Falcone: dettaglio /Santa Maria, front onto Via del Falcone: detail

26

nella Cappella dell’Incoronata nel Duomo di Mantova e nel coro di San Francesco a Mantova nel 1487 (?). La Cappella dell’Incoronata, che presenta anche due bracci voltati a botte, costituisce un confronto, se non un prece-dente, per la forma attuale del transetto di Santa Maria e, infatti, la cupola attuale di Santa Maria non è altro che una semisfera impostata su un basso tamburo.Vi è tuttavia un’altra possibilità. La navata della Badia di Fiesole, che Alberti deve aver ben conosciuto, presenta una volta a vela sopra l’incrocio dei bracci dell’edificio, e, come Sant’Andrea, una lunga volta a botte sulla navata. La combinazione di volta a botte e volta a vela ricorre anche negli anni Novanta del Quattrocento nel pronao di Santa Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze; inoltre, all’inizio del Cinquecento si possono trovare volte a botte abbinate a una volta a vela nel coro di Santa Maria del Popolo a Roma, di Bramante stesso. È possibile che anche Alberti avesse progettato una volta a vela per Sant’Andrea, collo-cata alla fine della navata voltata a botte, in questo caso la struttura avrebbe avuto molte più somiglianze con gli esempi citati.Individuare chi sia l’autore del primo progetto della chiesa di Santa Maria (1478) è di difficile soluzione per mancanza di prove decisive. I candidati privilegiati sono senza dubbio Bramante, Amadeo o Giovanni Battagio. Se la facciata originaria su via del Falcone (e quindi, l’ipoteti-ca prima versione del corpo dell’attuale transetto) avesse avuto paraste binate agli spigoli, questo permetterebbe di segnare un punto in favore di Bramante, dal momen-to che paraste giganti binate sono poi state usate per il transetto attuale. Al contrario non sussistono altri esempi nell’opera di Bramante di due ordini sovrapposti di pa-raste piccole binate, forse utilizzati nella prima versione della facciata su via del Falcone, è dunque preferibile che la questione resti ancora aperta.

L’ampliamento (1482-1483)La prima versione di Santa Maria era già «facta» e «con-structa» nel gennaio del 1482. Spesso le chiese rinasci-mentali si costruivano per settori necessitando anche di

entablatures were built – one on the Via Falcone, the other opposite it overlooking the nave and now hidden under the roof. The other two faces of the block over-looking the transepts are not provided with entablatures and the giant order capitals of those facades are unfin-ished. These observations alone make it certain that the original central section of the church cannot have been intended to be a free-standing block like the Portinari Chapel, because that would have required four entabla-tures since the building would have been visible from all four sides. Stranger still, on the Via Falcone façade the major order capitals and pilasters almost hide four much smaller capitals, of which there are two next to the great capitals and two others below them on the same vertical axis and now visible from the street. Originally, there-fore, two stories of pilasters and capitals were planned for the Via Falcone facade, but were later hidden by the present large pilasters.Perhaps the original version of S. Maria was to have in-cluded a cupola-block (never completed as originally in-tended) and transepts with high surrounding walls prob-ably also decorated with two orders of pilasters (perhaps coupled) to the same height as those of the cupola-block, as at the great church of S. Maria presso San Celso in Milan built slightly later. But this first facade was left un-finished and the hypothetical plan for two-storied tran-septs suggested above may never have been started; even if it was, it was soon overtaken by the plan of 1482-83 to build the transepts and the cupola block in their pres-ent form. Whether the original plan was to built transepts with barrel vaults to the same length as they are now we cannot tell.The structural differences between the original and the present block with its cupola and heavy surrounding walls supported by massive pilasters suggest that the cupola originally intended may have been lighter and of different configuration than the present one. Perhaps the architect planned a cupola of which the outer curvature was left visible like the one now encased within the tiburio, or like that of Amadeo’s Colleoni Chapel without the outer shell

27

lunghi periodi: si realizzavano inizialmente un progetto e un modello e poi, nel corso degli anni si acquisivano le proprietà necessarie per poi demolirle, in modo da modi-ficare o ampliare progressivamente il nucleo primitivo.Nel dicembre del 1482 Bramante è documentato per la prima volta a Santa Maria presso San Satiro come testimo-ne in un atto notarile concernente l’ampliamento dell’edi-ficio verso via Torino, poi lo sarà per fornire consigli per le sculture della sacrestia (1483), per lo schema dei colori per la facciata (1486) e per la dipintura del Compianto di Agostino Fonduli nel sacello di San Satiro (1491).Bramante fu certamente responsabile del drastico cambia-mento di progetto sviluppato nel 1482, che contemplava l’ampliamento della chiesa verso via Torino, l’aggiunta delle navate minori e della navata centrale, del finto coro e della sacrestia. Le maggiori integrazioni alle strutture originarie furono senza dubbio iniziate entro il gennaio 1482 ed entro la fine del 1483 erano state in gran parte completate le principali decorazioni in terracotta e quelle dipinte del transetto, della sacrestia e della navata mag-giore; il solo importante elemento che attendeva ancora di essere costruito era la facciata, iniziata nel 1486.La struttura finale di Santa Maria è la più singolare che

or drum. Or perhaps he intended to build a cross-vault like that at S. Maria degli Angeli or at S. Pietro in Gessate in Milan. Bramante’s astonishing Prevedari Engraving of 1481 is worth consulting here; at the left we see a cross-vault of semicircular section, which was clearly not cov-ered above with any other structure because the circular windows are open to the sky. But Bramante’s fascination with Alberti’s Mantuan archi-tecture suggests other possibilities. The transepts of S. Maria, which include barrel-vaults with roofs placed im-mediately on top of them, are similar to those of the nave of S. Andrea in Mantua; S. Maria is much smaller than S. Andrea and no side buttressing was needed. A vari-ant of S. Andrea without side chapels would have suited the site in Milan and a modest building, essentially two long brick walls with a relatively low and light vault in the centre could have been built quickly. Indeed the idea of putting two barrel-vaulted transepts on either side of a central space may have occurred to the designer of S. Ma-ria after observing the model of the atrium of S. Andrea, where we find a generically similar internal structure. The cupola intended by Alberti for the end of the nave of S. Andrea was certainly not that which we see today, and

Santa Maria, fronte su via Falcone: capitelli /Santa Maria, front onto Via del Falcone: capitals

Santa Maria, transetto sinistro: dettaglio della trabeazione e del capitello /Santa Maria, left arm of the transept: detail of the entablature and the capital

28

sia possibile vedere in una chiesa del Quattrocento. Essa ha una pianta a “T” orientata a sud-est (e non a est). La navata e il transetto presentano volte a botte, il transetto è articolato da nicchie depresse, non semicircolari o ellitti-che, mentre le navate minori sono prive di nicchie e sono voltate con crociere a sezione semicircolare. Le navate laterali fiancheggiano la navata e girano, inoltre, lungo uno dei lati del transetto. Per ovviare all’inconveniente che la chiesa non possa avere un coro reale costruito die-tro l’altare a causa della presenza della via del Falcone, Bramante inventò il tanto celebrato finto coro prospet-tico, una struttura in mattoni, legno, terracotta e stucco dipinto, che simula tre campate identiche a quelle reali della navata centrale, in una profondità di soli 97 cm. Il finto coro appare perfetto qualora lo si ammiri dalla por-ta principale dell’edificio e lungo l’asse della navata, ma visto dai transetti esso si sfalda scenograficamente come fosse di gelatina.I lavori all’edificio procedettero rapidamente: la struttura della navata, del finto coro e del transetto era già comple-tata nel 1483. In un contratto del marzo 1483 Agostino Fonduli accettò di realizzare il fregio in terracotta per la Sacrestia e un altro lungo 215 braccia (126,8 m) entro il maggio dello stesso anno (126,8 m è quasi esattamente la lunghezza del fregio con le arpie e corone d’alloro, che corre tutt’intorno al transetto, alla navata principale e al finto coro). Agostino doveva inoltre terminare, entro il mese di agosto e sotto la supervisione di Bramante, trenta figure in terracotta – oggi perdute – da porsi all’interno del tiburio. Intanto, nello stesso agosto del 1483 quattro pittori avevano decorato il tiburio di San Satiro e quello di Santa Maria, sia all’esterno sia all’interno, e nel mag-gio dello stesso anno Antonio Raimondi aveva iniziato la decorazione della volta interna alla fine del transetto destro, mentre nel novembre Antonio Raimondi stesso e Antonio da Pandino si sarebbero impegnati a dipingere la volta interna alla fine del transetto sinistro. Dal momento che i pittori stavano decorando le estremità di entrambi i bracci, l’intera struttura del transetto doveva essere già conclusa nel 1483.

he may have planned a cupola with a low drum on pen-dentives at the crossing matching those in the small side-chapels of the church. This type of cupola was used by Luca Fancelli in 1477-78 in the Cappella dell’Incoronata at the Duomo di Mantova and in the choir S. Francesco in Mantua in 1487 (?). The Incoronata, which includes two barrel-vaulted arms, constitutes a parallel, if not a prec-edent for the present form of the transepts of S. Maria: and indeed the present cupola of S. Maria is a hemisphere on a low drum.There may be another possibility. The nave of the Badia Fiesolana, which Alberti knew well, has a sail-vault over the crossing, and, like S. Andrea, a long barrel-vault. The combination of barrel-vault and sail-vault also occurs in the 1490’s in the atrium of S. Maria Maddalena dei Pazzi in Florence; furthermore, at the beginning of the Cinque-cento we find barrel-vaults and a sail-vault in Bramante’s own choir of S. Maria del Popolo in Rome. It may be that Alberti too had projected a sail-vault at S. Andrea at the end of the barrel-vaulted nave. If the architect of the first version of S. Maria presso Satiro planned a sail-vault, then the resulting structure would have had much in common with these examples. The question of the first designer of the church in 1478 is difficult to resolve for lack of decisive evidence and Bramante, Amadeo or Giovanni Battagio are the most likely candidates. If the primitive facade (and indeed, the hypothetical first version of the transepts) had coupled pilasters at the corners then that points to Bramante, since large coupled pilasters were used for the present transepts. Conversely, there would be no other example in Bramante’s work of the superimposed orders of small coupled pilasters perhaps used on the first version of the Via Falcone facade. The question is best left open.

Enlarging the Church 1482-83The first version of S. Maria was «done (facta)» and «built (constructa)» by January 1482. Renaissance churches were often built in sections over a long period: an ini-tial plan and model were made, then over the years the

29

Le navate minori della chiesa devono essere state proget-tate nel 1482, e allo stesso modo costruite, almeno in par-te, tra quella data e il 1486. Il noto finto coro fu progetta-to contemporaneamente alle navate minori e alla navata centrale, giacché esso comprende tre campate di pilastri e archi, e un ordine minore che simula la presenza di navate minori a destra e a sinistra. Anche la Sacrestia fu proget-tata nella stessa fase e fu completata entro il marzo del 1483. Quest’ultima non poteva certamente far parte del primo progetto per la chiesa del 1478-81, perché, se essa fosse stata prevista nella forma in cui la vediamo oggi pri-ma delle navate minori, sarebbe stata staccata dal corpo dell’edificio della primitiva chiesa, una pratica inusuale.

authorities bought up properties for demolition so as to alter or extend the initial nucleus. But in December 1482 Bramante is documented at the church for the first time as a witness to a notarial act about the extension of the church towards the Via Torino, as an adviser for the sculpture of the Sacristy (1483), for the colour-scheme for the facade (1486) and for the painting of Agostino Fonduli’s Lamentation in S. Satiro (1491). Bramante was certainly responsible for the drastic change of plan developed in 1482 to extend the church to the Via Torino, to add the aisles, nave, false choir and sacristy. The major additions to the original structures were no doubt started by January 1482 and by the end of 1483

Sezione trasversale sul transetto / Cross section of the transept (Area Studio)

30

La posizione della sacrestia impone quindi la presenza dei fianchi delle navate minori: essa è collocata nell’angolo d’incrocio tra la navata minore destra e il transetto, come nel Santuario di Loreto o nel Duomo di Pavia, quest’ul-timo progettato in parte da Bramante stesso dal 1487. Originariamente doveva essersi creato un effetto infelice per quanto riguarda l’ingresso dalla chiesa alla sacrestia, poiché data la posizione esso avrebbe in qualsiasi caso de-terminato il taglio di un pilastro nella navata laterale de-stra o nel transetto, difetto rettificato dall’attuale ingresso realizzato nell’Ottocento.Si possono individuare alcune differenze tra l’aspetto attuale della chiesa e quello del 1486. Per prima cosa la facciata verso via Torino non fu mai completata, fino alla ricostruzione ottocentesca, poiché il sito rimase circonda-to da edifici. In secondo luogo oggi la base del triangolo formato dal tetto si imposta all’apice della volta a botte della navata centrale, nascondendo in questo modo alcu-ne delle decorazioni pittoriche del 1483 poste all’esterno del tiburio. In origine le due falde inclinate del tetto era-no poggiate direttamente sulla volta a botte, come accade ancora oggi per quelle del transetto e come mostra un di-segno del 1487-89, recante uno schema per la controfac-ciata. Un terzo elemento di difformità è rappresentato dal fatto che le volte attuali della navata maggiore e del tran-setto, realizzate in mattoni, hanno un intradosso liscio e dipinto a lacunari. Sia il cardinale Federico Borromeo nel 1611 che Venanzio De Pagave negli anni Ottanta del Set-tecento testimoniano che originariamente le volte erano decorate come l’attuale cupola, in altre parole con lacu-nari con rosetta realizzati in stucco e metallo. Una quarta differenza risiede nel fatto che delle tre finestre originarie collocate alle testate del transetto, due avevano forma ret-tangolare e quella al centro aveva terminazione superio-re semicircolare, ma nel 1833 Felice Pizzagalli sostituì le finestre con oculi circolari a imitazione di quelli dipinti in Santa Maria delle Grazie. Curiosamente, comunque, alcune stampe mostrano dall’esterno tutte e tre le finestre originarie con terminazione semicircolare. Infine, l’inter-no della chiesa sarebbe dovuto essere inondato di luce,

the most important terracotta and painted decoration of the transepts, sacristy and nave were all more or less com-plete; the only major element awaiting construction, the facade, was begun in 1486. The final structure of S. Maria is the strangest of that of any church in the Quattrocento. It is T-shaped and orien-tated roughly to south-east, not east. The nave and tran-septs have barrel vaults; the transepts have segmental, not semicircular or elliptical niches, while the aisles are with-out niches and have cross-vaults of semicircular section. The aisles flank the nave but only run down one side of the transept. To compensate for the fact that the church could not have a real choir behind the altar because of the proximity of the Via Falcone at the south-east, Bra-mante devised the celebrated perpectival false choir, a structure of brick, wood, terracotta, stucco and paint that replicates three bays of the architecture of the nave, but is only about 97cm thick. When viewed from the main door of the church down the axis of the nave, it looks perfect; but when seen from the transepts it collapses spectacu-larly like a jelly.Work proceeded rapidly: the nave, false choir and tran-septs were completed structurally in 1483. In a contract of March 1483 Agostino Fonduli agreed to make the ter-racotta frieze for the Sacristy and another one 215 braccia long (126.8m) by May 1483; 126.8m is almost exactly the length of the harpy-and-wreath frieze which runs around the transepts, the whole of the nave and the fictive choir. Agostino also had to complete thirty terracotta figures – now lost – for the inside of the tiburio by August under the supervision of Bramante. By August 1483 four paint-ers had decorated the tiburios of S. Satiro and S. Maria both inside and out and in May 1483 the interior vault of the end of the right transept was to be painted by Antonio Raimondi: in November 1483 Raimondi and Antonio da Pandino undertook to paint the vault at the end of the left transept. Since the painters were decorating the ends of both transepts, the entire structures of both must have been finished in 1483. The aisles of the church must have been planned in 1482

31

poiché Federico Borromeo segnala nel 1611 la presenza di ben 44 finestre. Il suo resoconto descrive il grande ocu-lo della facciata e le finestre del transetto, ma si limita poi a indicare che le restanti finestre erano tonde o quadrate. Oggi la chiesa non raggiunge nemmeno lontanamente un numero di 44 finestre ed è possibile che alcune delle fi-nestre quadrate descritte da Federico Borromeo fossero collocate tra i lacunari delle grandi volte della navata cen-trale e del transetto.

La cappella di San Teodoro e la facciataL’incarico di costruire una cappella dedicata a San Te-odoro fu dato a Bramante dal duca stesso, Ludovico il Moro, probabilmente dopo il maggio del 1496. Il gior-no di San Teodoro, 26 maggio, coincideva con la data dell’investitura ducale di Ludovico nel 1495. Il progetto fu avviato immediatamente e avrebbe contemplato l’uso di pietra, elemento interessante visto che l’attuale chie-sa è costruita interamente in mattoni, stucco e terracotta (fatta eccezione per i capitelli della sacrestia e per quelli esterni), e che lascia sospettare che i materiali ordinati per la costruzione avrebbero determinato un tipo di edificio molto differente. Alcuni studiosi hanno proposto che la cappella dovesse essere un satellite della chiesa maggiore, all’estremità del braccio destro del transetto, pendant di San Satiro. L’ipotesi è verosimile, ma nel 1511 Francesco Brivio lasciò una somma per terminare la cappella, che sembra descritta come interna al braccio destro del tran-setto e non come esterna: probabilmente per mancanza di fondi il progetto originario fu abbandonato e i Brivio dovettero accontentarsi di compiere modifiche in prossi-mità dell’altare di San Teodoro all’interno della chiesa per la collocazione della loro tomba.La facciata della chiesa verso via Torino, sulla base di un contratto del 1486, non fu mai completata eccetto la metà del basamento posto da Giovanni Antonio Amadeo e poi sostituito anch’esso nell’Ottocento. Bramante, che aveva progettato il resto della chiesa, doveva aver dise-gnato anche una facciata esterna e presumibilmente il ba-samento realizzato da Amadeo avrebbe potuto ricalcare il

as well and were constructed, at least in part, between then and 1486. The famous fictive choir was designed simultaneously with the aisles of the nave because it in-cludes three bays of piers and arches and a minor order that suggests illusionistically the presence of aisles to right and left. The Sacristy was also planned simultane-ously with the aisles in 1482 and was completed by about March 1483. It was not part of the original plan for the church of c. 1478-1481 because, if it had been planned before the aisles had been thought of, it would have been left detached from body of the primitive church; but sac-risties, as opposed to baptistries, were not usually sepa-rated from churches in the Quattrocento for practical reasons. The location of the Sacristy implies the presence of the side aisles; it is placed in the angle formed by the nave and transept-aisles as at the Sanctuary at Loreto or the Duomo di Pavia, the latter designed in part by Bra-mante from 1487. There was an unfortunate side-effect in that any entrance to the Sacristy from the church had, originally, to cut through a pilaster in the aisle or in the transept, a fault rectified by the present entrance created by Giuseppe Vandoni in the 19th century. There are a number of differences between the church as it was left in 1486 and now. First: the facades of the aisles towards the Via Torino were never completed until Van-doni’s reconstruction since the site remained so hemmed in by buildings. Second: now the horizontal base of the triangle of the roof starts above the apex of the barrel-vault of the nave, thus preserving some of the painted decoration of 1483 on the outside of the tiburio. Origi-nally the two inclined halves of the roof rested directly over the barrel vault as they do now over the transepts, as is shown in a drawing of 1487-90 illustrating a scheme for the back of the façade. Third: the present vaults of the nave and transepts are made of brick and the soffits are smooth and painted with coffers. But both cardinal Federico Borromeo in 1611 and Venanzio De Pagave in the 1780’s report that originally the vaults were like that of the present cupola, decorated with coffers and rosettes made of stucco and metal. Fourth: of the three original

32

suo progetto. Il disegno per la controfacciata, realizzato probabilmente da Bramante tra il 1487 e il 1490, di poco successivo all’inizio dei lavori al basamento, assume in questo senso una rilevanza decisiva, perché possiamo im-maginare per suo tramite quale tipo di facciata Bramante avesse in mente. Il disegno mostra la sezione trasversale della navata centrale e la volta, nella forma in cui Bra-mante le lasciò: il tetto delle navate, poggiato sopra la volta a botte, doveva essere sorretto a destra e sinistra da murature che arrivavano circa alla metà dell’altezza della volta stessa, sostanzialmente nello stesso modo di quanto accade ora nel transetto.Una delle ipotesi percorribili è quella che Bramante aves-se progettato una facciata per la navata centrale nella quale la sezione centrale includesse un timpano spezzato impostato su paraste binate, come quelle del transetto. Tuttavia l’obiezione a questa ipotesi è che non esistono esempi di una simile facciata nell’architettura ecclesiastica del tardo rinascimento lombardo. Forse, invece, il fron-te della navata progettato da Bramante avrebbe potuto comprendere due paraste giganti, su piedistalli separati, oppure su un basamento continuo, con una trabeazione e un timpano, simili a quelli del blocco della cupola verso via del Falcone. Le navate minori avrebbero potuto esse-re terminate invece da semitimpani a destra e a sinistra e nella parte centrale superiore un archivolto semicircolare avrebbe potuto circondare l’oculo. Questa ipotesi, o una ricostruzione simile a questa, è confermata dalla presenza di alcune facciate di chiese successive che presentano ca-ratteristiche che parrebbero derivare dall’opera milanese di Bramante. La chiesa parrocchiale di Roccaverano, il modello ligneo di Antonio da Lonate per il Duomo di Vigevano e la facciata della Sagra di Carpi di Peruzzi mo-strano tutte un ordine maggiore di paraste in corrispon-denza della navata centrale, un oculo circolare nel livello superiore, e semitimpani in corrispondenza delle navate minori. Similmente a queste facciate, un disegno conser-vato al Louvre, ma anche l’illustrazione di Cesariano per la basilica di Fano (1521) condividono l’oculo circolare incorniciato dall’archivolto e l’ordine maggiore. Questo

windows at the ends of the transepts, two were rectan-gular and that in the centre provided with a semicircular head: in 1833 Felice Pizzagalli replaced them with circular windows imitating the painted ones in S. Maria della Gra-zie; curiously, however, prints show that on the outside all three windows had round heads. Fifth: the interior of the church must have been ablaze with light since Federico Borromeo reports in 1611 that there were forty-four win-dows. His report describes the large circular window of the façade and the transept windows, but says merely that all the rest were round or square. Today the church has nothing like forty-four windows, and it may be that some of the square windows were housed in the coffers of the great vaults of the nave and transepts. The Chapel of San Teodoro and the facadeThe task of constructing a chapel dedicated to S. Theo-dore was given to Bramante by the Duke, Ludovico il Moro, probably after May 1496. S. Theodore’s birthday fell on 26 May which was also the date of the investiture of Ludovico as Duke in 1495. The chapel would have in-

Bramante, disegno per la controfacciata, 1487-90 / Bramante, drawing of retrofacciata, 1487-90

34