Escribir como arqueología, arqueología como escritura /Writting as archaeology, archaeology as text

Interpretaciones del Registro Arqueobotánico en Arqueología Histórica

Transcript of Interpretaciones del Registro Arqueobotánico en Arqueología Histórica

INTERPRETACIONES DEL REGISTRO ARQUEOBOTÁNICO EN

ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA

Luis Mafferra*

RESUMEN

Se plantea discutir el alcance de algunas propuestas para la interpretación del registro

arqueobotánico, en la interacción indígena-hispana, durante el período de dominación europea

en América. Se presenta un caso de estudio para el material carpológico, donde se interpretan

simbólicamente los productos agrícolas asociándolos al rito católico y al capitalismo en función

de las perspectivas del poder.

Palabras clave: Arqueobotánica, arqueología Social.

ABSTRACT

The aim of this paper is to discuss the scope of some of the proposals for the

interpretation of the archaeobotanical record as regards the interaction between the aboriginal

and Hispanic societies during the period of European dominance in Latin America. We present

a case study, in order to analyze the carpological remains, the agricultural products are

interpreted as symbols and thus associated to the catholic rites and to capitalism according to a

perspective of power.

Key words: Archaeobotany, social archaeology.

RESUMO

Nós propomos a discutir o alcance de algumas propostas para a interpretação do registro

archaeobotanical na interação indigena_hispana, durante o período de dominação européia na

América. Apresentamos um estudo de caso para o material carpológico, são interpretadas

simbolicamente, associando produtos agrícolas para o rito católico eo capitalismo em termos

das perspectivas de poder.

Palavras-chave: Arqueobotânica, social arqueologia.

* Becario CONICET, FFyL-UNCuyo, CIRSF. [email protected]

INTRODUCCIÓN

Ante la fragmentación temática y el tecnicismo que afronta la disciplina arqueológica,

este trabajo desea discutir algunos tópicos para la interpretación del registro arqueobotánico

durante el periodo colonial, en base a su confrontación con planteos teóricos y datos históricos.

Se espera que estos, sin perder de vista el material de análisis, sean capaces de acercarse a la

comprensión de los fenómenos que tienen que ver con la sociedad y el ser humano como hechos

sociales, desde dentro de su dimensión social, y no sólo como “cosas” externas o medio

ambiente (Criado 1999; Hodder 1988).

Se presenta un caso de estudio, donde se exponen los resultados del análisis del material

carpológico procedente de puntos arqueológicos del Norte de Mendoza, para el lapso de

interacción indígena-hispano. La discusión, gira en torno a preguntas que indagan sobre los

significados del registro descubierto (en cuanto a su rol en el proceso de conquista europea en la

región), y se desarrolla a partir de la interpretación simbólica de tres productos: trigo, olivo y

vid, los que asociados al rito católico y al incipiente capitalismo1 (vistos como ideologías

inmersas en el discurso dominante que impuso la conquista española en América) se utilizan

para discutir la definición de espacios donde este discurso se habría impuesto; y otros donde

podría haber existido resistencia.

El estudio se centró temporalmente en los primeros momentos del periodo colonial,

definido como de contacto, o de primeras interacciones entre las poblaciones indígenas e

hispanas; las que se dieron en el área de estudio durante el siglo XVI. Se discutirán, para dichos

contextos, las hipótesis que plantean una temprana introducción de los productos agrícolas

europeos y un rápido desarrollo de sus cultivos (desde la historia Báez 1948; Coria 1988; Prieto

1997-1998 y desde la evidencia arqueológica Chiavazza y Mafferra 2007), en el marco de la

relaciones de poder dadas en la conquista y colonización española de la región.

Los sitios analizados se encuentran en el norte de la provincia de Mendoza, la que

forma parte de la subárea arqueológica del Centro Oeste Argentino (González y Pérez 1966;

Lagiglia 1968). Se discriminan dos áreas de análisis dentro de esta, una es el valle de Mendoza

y otra la Planicie Noreste. De la primera, se analizan tres puntos arqueológicos o predios

correspondientes al sitio ciudad de Mendoza. Todos ellos, se encuentran ubicados alrededor de

la actual plaza Pedro del Castillo, zona que correspondió al sector central del casco histórico de

la ciudad de Mendoza colonial. El material rescatado en estos sitios daría cuenta de la

interacción entre los colonos españoles y los indígenas encomendados en la ciudad. Por otro

lado, en la Planicie Noreste, se estudia el material proveniente del Punto Arqueológico 70

(PA70), localizado en la margen oeste del arroyo Tulumaya, cercano a la cabecera

departamental de Lavalle y ubicado frente al cementerio de dicho departamento (Castillo et al.

2007; Chiavazza 2009). Los materiales rescatados en éste, dan cuenta de una ocupación

indígena durante el periodo colonial.

Figura 1. Ubicación de los puntos arqueológicos nombrados: 1. Sitio Ciudad de Mendoza: San

Francisco, (sector Pilastra Noroeste), Alberdi e Ituzaingó y Plaza Huarpe; 2. PA70 Arroyo

Tulumaya.

En la ciudad de Mendoza los puntos arqueológicos analizados fueron: San Francisco,

(sector Pilastra Noroeste), Alberdi e Ituzaingó y Plaza Huarpe. En estos, se analizan estratos con

dataciones radiocarbónicas que los ubican en el siglo XVI (Chiavazza y Prieto 2001; Chiavazza

y Mafferra 2007). Existe abundancia de trabajos antecedentes sobre dichos contextos asociados

al período definido como prehispánico tardío y colonial temprano (Chiavazza 2005a.), lo que

permite discriminar recurrencias para ellos. Entre estas, destacan en todas las excavaciones, la

presencia de carbón (en mayor o menor abundancia), cerámicas indígenas asociadas al tipo

Viluco (Prieto 2005), coloniales tempranas locales del tipo carrascal, rojas monocromas y

mayólicas americanas y extra-americanas. Los restos faunísticos muestran abundancia de

taxones, donde se integran restos de fauna euroasiática (cerdo y cabra) y autóctona (peces,

ñandú, etc.). Los niveles corresponden a profundidades que generalmente se registran por

debajo de los dos metros (Chiavazza 2005a., 2005b., 2006a, 2006b; Chiavazza y Prieto 2001;

Chiavazza y Mafferra 2007). Se cree que la densidad de los registros, podría corresponderse con

la información histórica que, señalaría este lugar como el más densamente poblado por los

grupos Huarpes al momento del arribo español (Prieto 1997-1998).

Para el caso de PA70, en la planicie Noreste, se analiza el material proveniente de un

contexto datado entre el siglo XVI y XVII (Chiavazza 2009). Este se caracteriza por contener

abundancia de material cerámico indígena (tipo Viluco y Agrelo), lítico y óseo fauna

(representado por restos de especies autóctonas: guanaco, armadillo, ñandú, aves menores,

roedores y peces; e introducidas: chivo y cerdo) (Castillo et al. 2007; Chiavazza 2009).

MÉTODOS

Las muestras arqueobotánicas se obtuvieron a partir de la aplicación de diferentes

técnicas de rescate (Alonso Martínez et al. 2003, Buxó 1997, Pearsall 1989). Para el caso de los

sitios de la ciudad, luego de algunos experimentos, se pudo constatar que el tamizado con agua

resultaba la técnica más apropiada, debido a que la matriz arcillosa de los mismos dificultaba la

aplicación de técnicas de flotación. Por otro lado para el sitio de la Planicie Noreste, por su

matriz arenosa, el tamizado en seco de los sedimentos resultó muy efectivo. En ambos casos, se

utilizaron mallas de un mm. y las fracciones obtenidas en estos procesos fueron observadas en

laboratorio a ojo desnudo, con lámparas y lupas de mano; y una fracción de cada muestra se

observó en lupa binocular con un aumento de 10x.

El análisis arqueobotánico realizado, se centró en el material carpológico y se basó en la

identificación taxonómica a nivel de género, en la determinación del estado de conservación y

en la cuantificación de los carporrestos rescatados. La identificación de los restos, se basó en el

examen global del conjunto caracteres de la variabilidad biológica de las semillas. La misma se

realizó a través de observación en lupa binocular con un aumento de 10x a 60x. Las atribuciones

taxonómicas se fundamentaron sobre los principios de la anatomía comparada, basados en la

confrontación de los caracteres morfológicos de los restos arqueológicos con semillas actuales

homólogas (Buxó 1997). Para la comparación se utilizó una colección de referencia y atlas

especializados (Buxó 1997, Martin y Barkley 2000, Bianco et al. 2000).

RESULTADOS

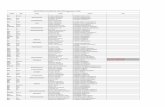

Para el caso de los puntos arqueológicos de la ciudad de Mendoza, la tendencia en la

determinación taxonómica, pueden verse en la figura dos. En esta, sobresalen ampliamente los

cultivos europeos (ver figura cuatro). En primer lugar, en gran cantidad, y además frecuente en

los tres puntos arqueológicos, se rescatan granos carbonizados de trigo (Triticum sp.), luego

carporrestos no identificados, siguen en cantidad los endocarpos de olivo (Olea sp.), de durazno

(Prunus sp.), granos cebada (Hordeum sp.), semillas de vid (Vitis sp.), granos de centeno

(Secale sp.), de avena (Avena sp.) y por último y en mínima cantidad se descubren dos taxones

silvestres: endocarpos y semillas de algarrobo (Prosopis sp. ver figura cuatro) y endocarpos de

Chañar (Geoffroea sp.) (Mafferra 2009).

Figura 2. Grafico de taxones identificados en los puntos arqueológicos de la ciudad de

Mendoza.

Para el caso del punto arqueológico ubicado en la planicie Noreste: PA70 (ver figura

tres), sobresale el algarrobo del cual pudieron recuperarse gran cantidad de restos carbonizados

de semillas, endocarpos y vainas; se rescatan también algunos restos de endocarpos de chañar

(Mafferra 2009).

Figura 4. Carporestos carbonizados de trigo (Triticum sp.); semillas carbonizados de vid

(Vitis sp.), endocarpo carbonizado de olivo (Olea sp.) y carporestos carbonizados de algarrobo

(Prosopis sp.); respectivamente de arriba a la derecha y abajo.

INTERPRETACIONES Y DISCUSIÓN.

El registro obtenido en los sitios intervenidos en la ciudad de Mendoza para el periodo

de contacto indígena-hispano permite afirmar, las propuestas dadas por los historiadores, que

suponen un ingreso temprano de los productos agrícolas europeos en la zona de estudios y el

rápido desarrollo de sus cultivos (Báez 1948; Coria 1988). Prueba de ello, son el rescate de

cultivos europeos en contextos de descarte doméstico, con abundancia de material indígena. El

hecho de que se rescaten dichos taxones en todos los puntos arqueológicos de la ciudad de

Mendoza y en importantes proporciones, podría ser indicio de un importante consumo de estos

productos para ese momento, y sus proporciones podrían indicar también la temprana

producción de los mismos. Lo que se ve avalado también, por información histórica y evidencia

de tecnologías asociadas a la producción agrícola como canales de riego (Mayntzhzen 1985;

Ponte 2005) y herramientas de metal como hoces y zapas (Chiavazza com. pers.).

En la Planicie Noreste, donde los materiales y la datación, muestran una ocupación

indígena contemporánea a la ocupación colonial en la Ciudad de Mendoza, el registro

arqueobotánico descubierto demuestra en cambio una continuidad en el consumo de algarrobo

(Prosopis sp.). No se registran en PA70, evidencias de productos cultivados europeos, tampoco

se registran tecnologías asociadas a la agricultura, por lo que, se desestima para la zona, en

primer lugar, el consumo y aún más, la producción de los mismos para el momento temprano.

A modo de discusión, se propondrán tópicos interpretativos, para la comprensión de

estas tendencias en el registro. Se plantea discutir ¿qué significados puede atribuírsele al

registro descubierto?, ¿qué interpretaciones pueden desarrollarse sobre el rol de los cultivos

europeos en el proceso de conquista europea en la región?

En primer lugar, el registro demostraría una rápida introducción de los cultivos

europeos en la zona de estudios, ésta puede explicarse para empezar por razones netamente

subsistenciales, ya que la provisión de alimentos en los primeros momentos de existencia de las

ciudades fundadas por los españoles no estaba nunca asegurada, y muchas fundaciones

fracasaron por este motivo (Chiavazza y Prieto 2007). Así, la introducción de cultivos puede

haberse constituido en una estrategia para amortiguar el riesgo, supuesto por la instalación de

asentamientos estables, en ambientes inhóspitos y desconocidos, casi en su totalidad, para los

europeos conquistadores.

Así también, desde la historia se ha propuesto que la explotación de la mano de obra

indígena, bajo la forma de la encomienda, transformó a la agricultura en la principal fuente de

riqueza durante los primeros años de existencia de la ciudad de Mendoza. Este desarrollo, ante

la carencia de circulante, dio un carácter monetario a los productos agrícolas (Prieto 1997-

1998:116). Los vegetales, como ningún objeto económico, tienen valor absoluto, si no que es en

el intercambio donde los objetos se dotan de valor (Appadurai 1991), en el contexto estudiado,

los vegetales adquirieron así un nuevo valor en los intercambios. Por lo que, los vegetales

rescatados no sólo fueron un bien primario o de subsistencia para la sociedad mendocina en

formación, sino también un bien de intercambio, una medida de valor.

Por otro lado, siendo el trigo (Triticum sp.) el taxón más representado en los puntos

arqueológicos del Valle de Mendoza, aun considerando su gran valor como alimento, hay que

resaltar el sentido simbólico que tenía éste, dentro de la cosmovisión de la sociedad europea que

lo introdujo. El pan, hecho con este vegetal es indispensable en la práctica del rito católico,

como lo son también el vino, y el óleo santo. Derivados estos últimos, de la vid (Vitis sp.) y el

olivo (Olea sp.), de los cuales también se rescataron restos en los sitios del Valle de Mendoza

(Chiavazza y Mafferra 2007). La importancia simbólica de estos cultivos en las recién fundadas

ciudades españolas en América se puede ver, en documentos históricos donde se hace mención

a su carencia. En estos, se resalta que no se dispone para el ritual, dentro del discurso de las

malas condiciones para el cultivo de esos vegetales. Esto, es visto en documentos de otras

ciudades fundadas en la segunda mitad del siglo XVI, como Santa Cruz de la Sierra “la Vieja”

en Bolivia (Chiavazza y Prieto 2007).

De esta forma, pueden interpretarse por lo menos, tres significados, para los vegetales

introducidos durante el proceso de conquista. No se pretende asociar estos significados a

pensamientos conscientes de las personas en el pasado, sino a conceptos públicos y sociales,

reproducidos en la práctica de la vida cotidiana (Hodder 1988:139). Por lo que, estos se asocian

a roles que tuvieron los vegetales para la sociedad colonial en su proceso de formación. Cada

uno de ellos, debe haber alentado el rápido ingreso de estos productos y acelerado los intentos

de su implantación. Entre los roles, se pueden distinguir:

-En primer lugar, un rol básico asociado a la subsistencia, donde estos son entendidos

como alimentos.

-En segundo lugar, son también pensados y usados como objetos de pago. Por lo que

son razonados, como un bien en sí mismo. Lo que cobra importancia, ya que, es en este proceso

histórico, donde se inicia la integración del territorio a la incipiente economía capitalista

mundial. Lo que socialmente implica, que la obtención y acumulación de riquezas, es vista

como un valor social intrínseco (Bekerman 1983:189). Por lo que, para la sociedad mendocina

del siglo XVI, la capacidad de producción y acopio de cultivos, se constituirá en una forma de

lograr riquezas, y así lograr prestigio social y posiciones políticas; y, de la misma forma,

perpetuarlas (Prieto 1998-1998:117 y 119).

-En tercer lugar, los derivados de los cultivos (especialmente de trigo, olivo y vid)

tienen un rol simbólico, asociado a la utilización ritual de estos vegetales en la práctica del rito

católico. Dicho uso, cobra importancia ya que esta religión, justificaba histórica y jurídicamente

la conquista española del territorio americano; por lo que, este rol es, como sus fines también

político.

Dichos roles, asocian los cultivos europeos con estructuras económicas, sociales,

políticas y religiosas, lo que analizado desde las perspectivas del poder (Tilley 1994; Troncoso

2001), sería igual a asociarlos a un sistema de saber-poder, entendiéndolo como rasgo

estructural del sistema social (Tilley 1994). En este caso, en el marco de proceso de conquista y

colonización de América, puede entenderse al sistema de saber-poder occidental, imponiéndose

sobre otro originario. Dentro de este, todo discurso y tecnología social desarrollada por dicho

sistema, es entendida como ideológica, en cuanto en ella se promueve la reproducción de una

cierta forma de ser y estar en el mundo (Troncoso 2001). La religión católica y el capitalismo,

son razonados en este sentido; como discursos a través de los cuales se impone y reproduce el

sistema de saber-poder occidental. Entenderlos como discursos de carácter ideológico, permite

poder percibir en ellos una dimensión material, la cual los hace ser simbólicamente eficaces.

Dentro de esta materialidad, es donde podrían ubicarse los cultivos europeos para la sociedad

mendocina en formación, ya que éstos funcionarían socialmente, como herramientas simbólicas

para que los discursos sean correctamente comunicados.

Entender los roles asignados a los cultivos de esta forma, hace suponer que imponerlos

como producto básico de subsistencia, allanó el camino para que estos sean entendidos

simbólicamente en la práctica del rito católico. Ya que, las cosas extraen, parcialmente, sus

significados simbólicos de los significados pragmáticos, por lo que no son en modo alguno,

meros sistemas estructurados de símbolos abstractos (Hodder 1988:137).

Dentro del rito católico, los derivados de los cultivos, son entonces herramientas

funcionando para que la imposición de la religión sea eficaz. Como, sobre la base de la

imposición de los valores religiosos, sobreviene la imposición política, el rol religioso y el

político se interrelacionan.

Por otro lado, al considerarse los cultivos como objetos de pago, son también desde ese

punto vista, una expresión material cuya asociación simbólica, hace posible el funcionamiento

de otro discurso ideológico con implicancias económicas y sociales dentro del esquema de

valores del sistema de saber-poder occidental: el incipiente capitalismo.

Entender la materialidad de esta forma permite asociar ciertos elementos del registro

arqueobotánico a un sistema de saber-poder. Como pudo verse, existen múltiples perspectivas

para entender a los cultivos europeos asociados al sistema de saber-poder occidental, en su

proceso de imposición sobre las poblaciones locales. Desde este punto de vista, viendo a los

restos de los cultivos europeos como indicadores de tales asociaciones, podrían proyectarse

espacialmente estas perspectivas. Ya que es en la espacialidad del paisaje, donde el poder actúa

creando o reproduciendo la realidad y donde se dan las luchas, conflictos y contradicciones. Así

en el paisaje, podrán delimitarse campos de discurso2 donde se reproduce el sistema de saber

poder dominante, y donde existe espacio para la resistencia de las poblaciones locales

(Troncoso 2001).

Si definimos, dentro del registro arqueobotánico, a los cultivos europeos como

indicadores asociados al sistema de saber-poder dominante, puede verse que espacialmente la

ciudad sería el lugar donde se concentran estas evidencias. Lo cual, sería lógico en un sitio

ocupado por colonos europeos, en su intento de imponerse sobre las poblaciones indígenas

locales. Lo que implicaría que en este espacio, los discursos son coherentes con este sistema de

saber-poder y siguen su lógica, esta podría definirse como zona de lo no discutido3. En ésta

zona, no se descubren evidencias de agricultura para periodos prehispánicos (Chiavazza

Mafferra 2007; Mafferra 2009), actividad que sí comienza a practicarse desde momentos

tempranos de la conquista, en torno a los cultivos europeos y en base al trabajo compulsivo del

indígena encomendado.

En la Planicie Noreste, la perspectiva es otra, no aparecen cultivos europeos, en

contextos contemporáneos de ocupación indígena, notándose en cambio, una continuidad en la

recolección de especies silvestres. Podría entonces, plantearse éste, como lugar donde los

discursos alternativos y otras formas de manipulación de los símbolos son posibles.

De esta forma, en el periodo colonial temprano, podría entenderse espacialmente al

Valle de Mendoza y la ciudad, como lugar desde donde se impone y reproduce el sistema de

saber-poder occidental, dado por la implantación de cultivos exóticos en momentos tempranos y

a la Planicie Noreste como lugar de resistencia4 al conjunto de valores incluidos en este sistema

de saber poder impulsado por la conquista.

CONSIDERACIONES FINALES

Ahora bien, ¿es posible hacer este tipo de interpretaciones desde el registro

arqueobotánico?, ¿existen límites para éstas? En primer lugar, y en referencia a los límites se

reconoce que es obviamente imposible responder a tales problemáticas únicamente desde el

registro arqueobotánico, sino que necesariamente el problema debe entenderse a nivel

contextual. En segundo lugar, otro límite estaría dado por las propuestas y discursos que no

puedan fundarse de forma clara en la materialidad arqueológica, en este caso en el registro

arqueobotánico.

A la vez, se cree que el abordar el registro arqueobotánico dentro de marcos generales

como los propuestos, donde además puedan integrarse otras líneas de evidencias arqueológicas

e históricas, puede resultar una forma fructífera de entender procesos sociales que son

esencialmente siempre complejos. En este sentido, se cree útil razonar el registro desde las

perspectivas planteadas, las que deberán ser profundizadas por nuevos trabajos a fin de

confirmar, matizar o rechazar las propuestas planteadas en este escrito.

NOTAS

1 Desde la década de 1940 hasta la actualidad, se ha discutido largamente, el uso de la categoríacapitalismo para la América colonial. Pueden encontrarse en la historiografía dos posiciones enfrentadas:productivistas y circulacionistas. La primera se opone al uso del término, debido a que en dicho contextono se establecieron, de forma generalizada, relaciones de producción asalariadas, las que definirían alcapitalismo según el marxismo ortodoxo. La segunda, en cambio, defiende la idea que fue la economíacapitalista mundial la que estructuró diferentes relaciones de producción, dentro de un gran sistema,

definido por la circulación de los excedentes hacia la metrópoli (Rodríguez 2007). En este escrito, no sepretende avanzar en esta discusión, sino solo aclarar la forma en la que el término capitalismo es usado.Siendo esta, en referencia a una nueva lógica de producción instaurada en América luego de la conquista,la cual podía adoptar diversos modos, pero siempre para asegurar una extracción de excedentes continuahacia la metrópoli. Es decir, que si bien los modos de producción podían variar en la América colonial deuna región a otra o dentro de la misma región, lo hacían en función de la integración de estas a unaeconomía mercantil mundial dominada por las metrópolis.

2 En el sentido de Barret (1987-1988 en Troncoso 2001:6).

3 En el sentido de Bourdieu (1977 en Troncoso 2001:6).

4 Chiavazza y Prieto (2008) han propuesto un enfoque similar para el análisis de las ocupaciones en el ríoDesaguadero.

AGRADECIMIENTOS

A mis compañeros de trabajo del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco: Vanina Tobar,Karina Castañar, Valeria Zorrilla, Carlos Frías, Jorge Anzorena, Cristina Prieto Olavarría, Lorena Puebla,Marcos Quiroga, Manuel López, Leonardo Castillo, Horacio Chiavazza, Emiliano Araujo, DanielaMansegosa, Vanesa García, Fernando Hernández, Florencia Puebla, Alberto Acosta y Antonio Moreno.Especialmente a Horacio Chiavazza por sus correcciones y su disposición constante para discutir estasideas y a Fidel Roig y Bernarda Marconetto por su apoyo continuo en el área técnica.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso Martínez, N., J. Juan-Tresserras, M. Rodríguez-Ariza y N. Rovira Buendía.

2003. Muestreo arqueobotánico de yacimiento al aire libre y en medio seco. La recogida de muestras en

arqueobotánica: objetivos y propuestas metodológicas. Encuentro del Grupo de trabajo de

Arqueobotánica de la Península Ibérica. Eds. Buxó y Piqué. Pp. 31-48.

Appadurai, A.

1991. Hacia una antropología de las cosas. En: La vida social de las cosas, perspectiva cultural de las

mercancías. Ed. Appadurai. Pp. 17-89. Grijalbo, México.

Báez, J.

1948. La primera colonia agro-hispana en Cuyo (siglo XVI). Revista Argentina de Agronomía. 14, 1: 19-

32. Buenos Aires.

Bekerman, G.

1983. Vocabulario Básico del Marxismo. Crítica. Barcelona.

Buxó, R.

1997. Arqueología de las plantas. Crítica, Barcelona.

Castillo, L.; F. Hernández, L. Mafferra, C. Frías, M. Quiroga, J. Anzorena y A. Acosta.

2007. Estudios Arqueológicos en el sitio Tulumaya (PA70): su inserción en patrón de asentamiento

regional. En: Resumes extendidos Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, II: 625-

629. Jujuy.

Chiavazza, H.

2005a. Arqueología de la ciudad de Mendoza. En: IIIº Taller Binacional Argentino-chileno “Arqueología

de la cordillera de Los Andes 32º/40º latitud sur”. Notas del Museo 58: 17-18, Museo de Historia Natural

de San Rafael, Mendoza, Argentina.

2005b. Los templos coloniales como estructuras funerarias. Arqueología del templo Jesuita de la ciudad

de Mendoza. British Archaeological Reports S.1388. Londres.

2006a. Estratigrafía arqueológica de la ciudad de Mendoza. Tercer Congreso Nacional de Arqueología

Histórica Argentina. Facultad de Humanidades y Artes Universidad Nacional de Rosario, Rosario.

2006b. Arqueología Histórica en la Ciudad de Mendoza: explorando vínculos con Chile. XVII Congreso

Nacional de Arqueología Chilena. Universidad Austral de Chile, Valdivia.

2009. Ocupaciones en antiguos ambientes de humedal de las tierras bajas del Norte de Mendoza: sitio

Tulumaya (PA70). Intersecciones 11. En prensa.

Chiavazza, H. y L. Mafferra.

2007. Estado de las investigaciones arqueobotánicas en Mendoza y sus implicancias en la arqueología

histórica. Revista de arqueología histórica Argentina y Latinoamericana, 1:127-152. Buenos Aires.

Chiavazza H. y M. del R. Prieto.

2008. Arqueología en el río Desaguadero. Runa 29. UBA. Bs As. En prensa.

Chiavazza, H. y C. Prieto Olavarría.

2001. Arqueología en el predio Jesuita de la antigua ciudad de Mendoza-Centro Oeste de Argentina. En X

Congreso Uruguayo de Arqueología: La Arqueología Uruguaya ante los desafíos del nuevo siglo,

Montevideo, Uruguay. L. Beovide, I. Barreto, C. Curbelo (editores). CD-ROM Multimedia Didáctico.

2007. Arqueología histórica de “Santa Cruz de la Sierra La Vieja”II. Ed. Gobierno Municipal Autónomo

de Santa Cruz de la Sierra.

Coria, L.

1988. Evolución económica de Mendoza en la época colonial. Facultad de Ciencias Económicas,

Universidad nacional de Cuyo. Mendoza.

Criado Boado, F.

1999. Del Terreno al Espacio: Planteamientos y Perspectivas para la Arqueología del Paisaje. CAPA 6:1-

82.

González A. y J. Pérez.

1966. El Área andina meridional. Actas y memorias del XXXVIº Congreso Internacional de Americanistas

(Sevilla, 1964) 1:241-265.

Hodder, I.

1988. Interpretación en Arqueología, Corrientes Actuales. Crítica, Barcelona.

Lagiglia, H.

1968. Secuencias Culturales del Centro Oeste Argentino: valles del Atuel y Diamante. Revista Científica

de Investigaciones, 1, 4: 159-174. San Rafael. Mendoza.

Mafferra, L.

2009. Arqueobotánica del Norte de Mendoza, Interpretaciones sobre el rol de los vegetales en la

interacción indígena-hispana durante el siglo XVI. Tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras,

U.N.Cuyo, Mendoza. Manuscrito.

Mayntzhzen, E.

1985. Nuevas consideraciones sobre irrigación artificial precolombina de Mendoza. Anales de

Arqueología y Etnología, t. XXXVI/XXXVII:139-154. Mendoza.

Pearsall D.

1989. Paleoethnobotany. A handbook of procedures. Academic Press. Harcourt and Technology

Company. 694 pp.

Ponte, R.

2005. De los caciques del agua a la Mendoza de las acequias. Ediciones Unidad Ciudad y Territorio del

INCIHUSA-CONICET. Mendoza.

Prieto, M del R.

1997-1998 (1983). Formación y consolidación de una sociedad en un área marginal del Reino de Chile:

la Provincia de Cuyo en el siglo XVII. Tesis doctoral, Universidad de Sevilla. Publicada en: Anales del

Instituto de Arqueología y Etnología 52-53: 18-366. Facultad de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo. Mendoza.

Prieto Olavarría, C.

2005. Alfarería Viluco en el Norte y Centro de la Provincia de Mendoza (Argentina): Nuevas

Perspectivas Analíticas. Memoria para optar al título de arqueólogo profesional. Facultad de Ciencias

Sociales, Universidad de Chile. Santiago. Manuscrito.

Rodríguez, S.

2007. Ensayo historiográfico: Modos de Producción en América Latina: Anatomía de un debate en el

espejo de la academia contemporánea. Periferias. Revista de Ciencias Sociales, 15: 61-91. FISYP,

Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas: Argentina.

Tilley, C.

1994. A phenomenology of landscape. Places, paths and monuments. BERG, Oxford/Providence, USA.

Troncoso, A.

2001. Espacio y Poder. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología, 32: 10-23.