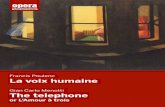

Analyse de la locomotion humaine: exploitation des propriétés ...

Indices de fréquentation humaine dans les grottes à ours au Paléolithique moyen final

Transcript of Indices de fréquentation humaine dans les grottes à ours au Paléolithique moyen final

Article original

Indices de frequentation humaine dans les grottes a

ours au Paleolithique moyen final

L’exemple de la Caverna Generosa dans les

Prealpes lombardes, Italie

Bear-caves with indexes of anthropic occurrences

in the final Middle Palaeolithic

The case of Caverna Generosa in the

Lombard Pre-Alps, Italy

Fabio Bona a, Marco Peresani b,*, Andrea Tintori a

a Dipartimento di Scienze della Terra, Universita di Milano I, Via Mangiagalli 34, 20133 Milano, Italieb Dipartimento di Biologia ed Evoluzione, Universita di Ferrara, Corso Ercole I d’Este 32, 44100 Ferrara, Italie

Disponible sur Internet le 20 juin 2007

Resume

Connue comme un gisement paleontologique fortement frequente par l’ours des cavernes, la Caverna

Generosa a livre au cours des recherches recentes des indices discrets de frequentation anthropique

rapportables au Paleolithique moyen final. La caverne s’ouvre a 1450 m d’altitude sur le versant meridional

abrupt du massif du Monte Generoso, entre le Lac de Lugano et le Lac de Come, et se presente comme un

complexe de galeries etroites et de chambres internes. Les donnees sedimentologiques, paleontologiques et

un ensemble de dates radiocarbone situent les frequentations animales et humaines dans la premiere partie

du stade isotopique 3. Elles temoignent du passage d’une phase climatique relativement froide et aride a une

phase plus temperee et humide, avec une transformation progressive des environnements, de faiblement

arbores a arbores riches en arbustes et vegetation de sous-bois avec de rares zones ouvertes. De rares eclats

decouverts disperses et dans certains cas profondement alteres par des phenomenes postdepositionnels

temoignent d’une serie d’incursions de Mousteriens equipes d’objets acheves et de quelques blocs bruts en

radiolarite preleves a faible distance de la cavite. Les objets acheves demontrent une segmentation

http://france.elsevier.com/direct/ANTHRO/

L’anthropologie 111 (2007) 290–320

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [email protected] (M. Peresani).

0003-5521/$ – see front matter # 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves.

doi:10.1016/j.anthro.2007.05.003

spatiotemporelle de la chaıne operatoire, alors qu’il n’est pas exclu que les blocs de radiolarite aient ete

travailles a l’entree du site ou a proximite pour obtenir des outils rudimentaires destines a etre utilises

immediatement. Il convient de souligner le desinteret total pour les plaquettes de silex contenues dans le

calcaire de Moltrasio, aux depens duquel est creusee la cavite. La Caverna Generosa se place dans la

categorie des habitats-refuges de duree plus ou moins limitee, conditionnes par des contrastes altitudinaux et

bioclimatiques, qui pourraient s’integrer a une dynamique de deplacements saisonniers au sein des Prealpes

lombardes occidentales.

# 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves.

Abstract

Already known like a palaeontological site for the study of Ursus spelaeus, Caverna Generosa also

records ephemeral traces of human visits during the late Middle Palaeolithic. The cave opens at an altitude

of 1450 m on the steep southern slope of the Monte Generoso Massif between the Lugano and the Como

lakes and forms a complex group of narrow galleries and inner chambers. Sedimentological and

palaeontological data and radiocarbon dates place both the cave-bear and the human frequentations in

the first part of the isotopic stage 3 with climatic conditions shifting from cool and dry to more temperate and

wet. Environment progressively changed from scarcely arboreal to arboreal-brush with small open spaces.

Few flakes and Levallois flakes have been recovered scattered in the sediment and affected in most cases by

intense postdepositional alteration. These items testify incursions of mousterian groups equipped with end-

products and radiolarite flakes struck from blocks provisioned at lower locations southwards. End-products,

namely Levallois flakes, prove that lithic reduction sequences were spatiotemporally fractionated in the

covered territory. Conversely, it cannot be excluded a priori that sublocal radiolarite has been chipped at the

entrance of the cave or at the very close surroundings for extraction of rudimental tools for immediate use. It

is worth to mention that the small chert slabs in the Moltrasio limestone which crop throughout the cave

walls were totally ignored. Caverna Generosa can be viewed as a refugia-location used in function of more

or less constrained factors strongly influenced by high-altitude and bioclimatic situations. This type of site

might well be integrated within the seasonal movements of humans in the western Lombard Pre-Alps area.

# 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves.

Mots cles : Paleolithique moyen ; Alpes italiennes ; Ensemble lithique ; Frequentation humaine

Keywords: Middle Paleolithic; Italian Alps; Lithic assemblage; Human occurrence

1. Presentation

L’existence de sites specialises, campements temporaires dedies a la production lithique, aux

activites cynegetiques ou a d’autres pratiques habituelles des cycles de subsistance, constituent

l’une des principales sources d’information pour la reconstitution des modalites d’occupation du

territoire au Mousterien. Le cadre general est eventuellement complete par d’autres sites

complementaires, mieux connus comme installations complexes, parfois sujets a une

plurifrequentation, dans tous les cas lieu ideal pour l’accomplissement de pratiques diverses

allant de la consommation a la transformation totale, partielle ou integree des matieres premieres.

Des schematisations excessives appliquees a la realite archeologique ne mettent toutefois pas en

valeur de facon adequate ces contextes marginaux, qu’il convient d’interpreter comme des sites

« etape » a frequentation ephemere, dont la fonction apparaıt parfois evanescente ou, en tout cas,

difficile a inscrire dans une activite organique et compartimentee. Il a ete souligne a differentes

occasions (Foley, 1981 ; Isaac, 1981 ; Roebroecks et al., 1996) que l’analyse des ensembles

d’objets lithiques de faible densite pouvait fournir des elements caracteristiques pour demontrer

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 291

l’existence d’un systeme plus general, ou la presence anthropique s’integre apportant des

segments d’activites nettement disloquees sur un plan spatiotemporel.

Connues egalement comme localite a « indices » de frequentation anthropique, certaines

grottes repaires ou gisements a Ursides pleistocenes se distinguent au sein de cette categorie par

la presence de sols et de niveaux d’occupation animale superposes ou alternes a des traces

furtives de la presence humaine. De tels contextes impliquent une interpretation plus

problematique et pourraient correspondre a un modele d’acquisition comparable. La

frequentation humaine apparaıt extremement discrete et, par consequent, est difficile a montrer

(Brugal et Jaubert, 1991) : dans certains cas elle a ete interpretee comme le resultat d’une etape

integree dans un systeme plus actif d’occupation du territoire, repondant a la mise en pratique de

strategies, structurees par une anticipation des besoins (Peresani et Porraz, 2004; Porraz et

Peresani, 2006).

Si l’on considere la region alpine, les donnees demontrent que l’occupation anthropique s’est

adaptee par le passe aux conditions topographiques et ecologiques particulieres du territoire

montagnard et a la situation d’extreme dispersion critique des ressources. Les systemes

d’occupation peuvent donc avoir structure leur organisation logistique selon une dislocation

verticale des activites economiques, impliquant des relations plus intenses que dans d’autres

contextes. La visibilite des activites economiques apparaıt comme le principal element

d’incertitude dans cette situation, surtout dans les zones altimetriquement plus elevees — limites

materielles d’un territoire economique ou « de subsistance » — ou les facteurs de biais ont

contribue a en reduire et en morceler le contexte. De ce point de vue, l’apport scientifique des

sites d’altitude est encore limite. Explorees depuis longtemps, certaines grottes des Alpes

autrichiennes, suisses et francaises ont livre des preuves encore discutees de la presence

anthropique au Paleolithique moyen (pour une revision critique, voir Jequier, 1975). Utilisees

essentiellement comme sites d’hibernation animale, ces cavites conservent des traces

d’occupation humaine jusqu’a des altitudes elevees et en general se presentent comme des

lieux d’activites diversifiees. Les gisements frequentes par l’ours des cavernes offrent un cas

particulier dans la mesure ou ces mammiferes presentent un comportement specifique, avec une

periode d’hibernation tres longue, cause de mortalite parmi les individus les plus faibles, qui

limiterait les possibilites de frequentation anthropique pour les cavernes homeothermiques a une

certaine periode de l’annee — de la fin du printemps au debut de l’automne — si l’environnement

microclimatique du site le permet. L’ours des cavernes n’est pas connu comme accumulateur

d’ossements, meme si certaines especes d’herbivores lui sont parfois associees dans les memes

gisements. Les preuves de l’action humaine sur ces accumulations sont absentes ou en tout cas se

montrent difficiles a mettre en evidence du fait de la complexite des processus taphonomiques

survenus en surface ou au sein des depots sedimentaires. Nous serions neanmoins enclins a

supposer que les hommes ont exerce une action tres discrete sur ces ensembles ou bien que les

traces de leur passage a ete extremement appauvri. Une etude traceologique peut reveler des

informations sur l’emploi d’outils lithiques, mais ne demontrerait pas necessairement leur

association avec les restes squelettiques (Brugal et Jaubert, 1991). Si l’on fait abstraction de leur

faible visibilite, ces milieux s’integrent a un systeme d’occupations en plein air ou en grotte qui

atteste l’exploitation de certaines entites territoriales telles que les massifs alpins (Bernard-

Guelle, 2002a), ou l’acquisition des matieres premieres lithiques locales figure comme une des

activites specialisees (Bernard-Guelle, 2002a ; Jequier, 1975).

L’etude qui suit tend a souligner l’importance des sites a « indices » d’occupation humaine au

Paleolithique moyen final en presentant la Caverna Generosa, cavite sujette a une importante

frequentation par les Ursides, comme un cas particulier dans le systeme d’implantation des

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320292

Prealpes centrales italiennes. Dans un territoire ou la visibilite de l’implantation est reduite,

l’occurrence anthropique en contexte montagnard se presente comme un evenement accidentel,

interpretable comme une « etape » dans le cadre d’incursions destinees a satisfaire des objectifs

specifiques dans un paysage « difficile », avec des ressources lithiques rares et peu adaptees. Ce

cas de figure est unique pour la region examinee et pour l’ensemble du secteur meridional de l’arc

alpin.

2. Cadre physiographique

La Caverna Generosa se situe dans les Prealpes lombardes, a cheval sur la limite meridionale

du Canton du Tessin, coincee entre deux grands lacs alpins, le Lac de Lugano a l’ouest et au nord-

ouest et le Lac de Come a l’est, au-dela duquel s’elevent les Grigne et le Resegone. Vers le sud-

ouest s’etend la plaine du Po (Fig. 1). La grotte s’ouvre a 1450 m au-dessus du niveau de la mer

sur le versant italien du Monte Generoso, le principal sommet (1701 m) du Massif du Generoso,

dans l’ensemble de monts situes entre Come et Lugano. Quatre vallees principales parcourent ce

massif : la Valle di Salorino, le Val Maira, la Valle della Sovaglia et la Valle di Muggio sur le

versant meridional. Cette derniere est parcourue par le torrent Breggia, affluant du Lario dans

lequel il se jette a Cernobbio (Felber, 1993).

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 293

Fig. 1. Localisation de la Caverna Generosa et des trois autres sites avec industrie mousterienne dans les Prealpes

lombardes. 1. Grottes del Monfenera ; 2. Caverna Generosa ; 3. Bagaggera ; 4. Haut Plateau des Cariadeghe.

Fig. 1. Position of Caverna Generosa and other mousterian sites in the Lombard Alps. 1. Caves in Monfenera Mount;

2. Caverna Generosa; 3. Bagaggera; 4. Cariadeghe High Plateau.

La region comprise entre le Lac de Come et le Lac de Lugano est formee d’une serie de monts

caracterises par des versants abrupts separes par des vallees etroites. Le Monte Generoso, situe au

centre de cette zone, est caracterise morphologiquement par une paroi occidentale verticale, de

direction nord–sud, d’environ 500 m de denivellation et qui represente le premier saut

orographique entre le sommet et le Lac de Lugano. Depuis la base de cette paroi, une serie de

reliefs moindres s’etagent jusqu’aux rives du lac, a environ 280 m d’altitude. A l’est, il est

possible de rejoindre le bassin occupe par le Lac de Come en parcourant d’abord le versant

oriental escarpe du mont (Fig. 2) jusqu’a intercepter le torrent Breggia, pour rencontrer ensuite le

relief escarpe du Monte Crocione (1491 m) auquel fait suite, apres une autre descente rapide le

long du versant oriental, le Val di Erbaggia qui s’introduit dans le Val d’Intelvi pres de Dizzasco

(506 m). De la, en suivant le torrent Telo, on rejoint le lac pres d’Argegno. En partant de l’entree

de la grotte, en se deplacant parallelement a la Valle della Breggia vers le nord-est et en restant sur

la ligne de crete du Monte Generoso, on rejoint facilement l’Alpe d’Orimento par differents

replats structuraux dominants qui offrent un bon point de vue sur toute la region. Lorsqu’on

depasse l’Alpe, a travers la Vallaccia, vallee fermee, mais aisement praticable, on rejoint la Valle

d’Intelvi pres de Peglio d’Intelvi, d’ou, en se dirigeant vers le nord-ouest le long de la Valle

d’Osteno, on peut atteindre sans difficulte le Lac de Lugano. Toujours depuis Peglio d’Intelvi

mais en se dirigeant vers le sud-est le long de la Valle d’Intelvi, on rejoint le Lac de Come. Vers le

sud, en suivant la Valle Breggia, on rejoint facilement la plaine du Po.

Un ensemble d’importants accidents tectoniques (failles, chevauchements) a genere dans cette

region des plissements et de profondes fracturations des formations carbonatees, avec

developpement consecutif des cavites d’effondrement et des cavites karstiques (Bini et Cappa,

1975 ; Felber, 1993). Le karst repandu est particulierement developpe dans les substrats

carbonates du Monte Generoso, avec formation tant de structures karstiques de surface, telles que

les dolines et les lapies (karrenfelder), que souterraines, principalement des cavites horizontales,

plus rarement verticales. Les grottes decouvertes a ce jour sont relativement nombreuses (plus de

36), de meme que les systemes complexes de conduites internes qui forment un vaste reseau de

galeries pour le systeme de drainage a conduites subhorizontales. De nombreuses sources

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320294

Fig. 2. Photo du versant ou s’ouvre la Caverna Generosa.

Fig. 2. The slope where Caverna Generosa opens.

jaillissent au niveau des accidents tectoniques (Linea de Lugano et Linea du Generoso).

Considerant que le Generoso n’a pas ete couvert par les glaciers pleistocenes, on presume que la

morphologie karstique s’est mise en place a partir du Tertiaire (Bini et Cappa, 1975), de facon

analogue a ce que l’on rencontre dans le proche territoire de Come.

2.1. Geologie du bassin du Generoso et ressources lithiques

La region comprise entre les deux lacs est formee presque entierement par des roches

carbonatees sedimentees dans la fosse du Generoso au cours du Lias et reposant au nord sur la

Dolomie a Conchodon et sur les puissants facies de bassin du Norique-Rhetique (Trias

superieur). Le depocentre correspond precisement au Monte Generoso ou sont presents plusieurs

centaines de metres de calcaire de Moltrasio (Lombardische Kieselkalk des auteurs

germanophones) qui constituent la majeure partie du massif qui surplombe les deux lacs

d’environ 1500 m (Fig. 3). Les roches triasiques affleurent par une petite bande sur le versant

suisse le long de la route qui remonte vers Arogno, tandis que les unites plus recentes (Jurassique

superieur — Cretace) sont presentes dans les environs de Bellavista dans la partie inferieure de la

Valle della Breggia, pres de Morbio Inferiore (Bernoulli, 1964 ; Pasquare, 1978).

La sequence du calcaire de Moltrasio se compose de calcaires plus ou moins marneux, gris

sombre, souvent spongolithiques, avec de rares niveaux calcarenitiques et de frequents nodules de

silex noir, d’ou le nom de « silexifere Lombard » donne par le passe a cette unite. La stratification est

bien developpee et les strates ont des epaisseurs qui varient de moins d’un centimetre, mais soudees

en bancs quasiment distincts comme vers le sommet du Generoso et dans la partie au sein de

laquelle est creusee la cavite, jusqu’a un metre. Souvent, surtout dans la partie inferieure de la

formation, des slumping sont visibles, temoignant de l’instabilite du pendage durant le depot. Au-

dessus du calcaire de Moltrasio se trouve la formation de Morbio et donc les marnes rouges

nodulaires identifiees comme Rouge a Ammonites Lombard. Une lacune stratigraphique separe la

serie liasique et mesojurassique initiale de la formation du Jurassique superieur representee ici par

des radiolarites. Ces dernieres sont composees de couches de radiolarite rouge brique qui affleurent

le long de la gorge de la Breggia a 300 m d’altitude et a 9 km de distance de la grotte, autour du

Bellavista entre l’Alpe de Salorino et l’Alpe de Mendrisio sur une surface d’environ 1 km2, entre

900 et 1200 m d’altitude. Aux radiolarites se superpose le Rouge a Aptychus, une formation de

marnes et calcaires marneux rouges ou verdatres, finement stratifies, plus ou moins riches en silex, a

laquelle succedent enfin les calcaires pelagiques bien stratifies de la Maiolica, contenant des

nodules et des plaquettes de silex du blanc jaunatre au gris clair. Cette meme sequence affleure

largement sur les pentes du massif dans les gorges de la Breggia, aux alentours du Morbio.

Les radiolarites du calcaire de Moltrasio sont donc extremement abondantes dans les substrats

du Monte Generoso. Elles constitueraient une eventuelle source d’approvisionnement primaire,

dont les caracteristiques morphologiques et rheologiques maintiennent toutefois subordonne un

eventuel interet economique pour leur emploi lors de la production lithique. Dans la sequence, les

radiolarites sont presentes sous forme de fines plaquettes, avec une teneur en silicates

extremement variable, jusqu’a devenir exclusive. L’epaisseur varie a l’echelle de quelques

centimetres et le reseau dense de stratifications et de fissures en favorisent l’intense

fragmentation, produisant des plaquettes caracteristiques formees d’un niveau a silex encadre par

deux niveaux a composition carbonato-siliceuse. Les radiolarites de Bellavista et de la Breggia

contiennent des lits et de gros nodules rouge brique parcourus par des veines decolorees qui

courent le long d’anciennes lignes de fracture cimentees. Du fait de ce reseau dense, les nodules

tendent a se fracturer en debris anguleux finement tachetes et dans certains cas ils conservent des

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 295

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320296

Fig. 3. Cadre geologique du Monte Generoso et du Lac de Lugano avec position de la grotte. Legende : 1 - depot

quaternaires ; 2 - Eocene ; 3 - Cretace ; 4 - Jurassique superieur ; 5 - Jurassique moyen ; 6 - Jurassique inferieur ; 7 - Triasique ;

8 - porphyrites ; 9 - socle cristallin ; 10 - failles principales ; 11 - chevauchements ; 12 - agglomerations.

Fig. 3. Geologic sketch map of Generoso Mount and Lugano Lake showing the position of the cave. Key: 1 - Quaternary

deposits; 2 - Eocene; 3 - Cretaceous; 4 - Upper Jurassic; 5 - Middle Jurassic; 6 - Lower Jurassic; 7 - Triassic; 8 - Porfirites;

9 - crystalline socle; 10 - main faults; 11 - overthrusts; 12 - urban agglomerations.

portions compactes qui ne s’opposent pas au developpement de la fracture conchoıdale et qui

autorisent la mise en œuvre d’un schema de debitage organise.

3. La Caverna Generosa

La Caverna Generosa est formee d’un ensemble de cavites qui se developpent sur un total de

200 m dont seulement les soixante-dix premiers conservent des depots stratifies (Fig. 4). L’entree

debouche dans une galerie initiale longue d’environ 25 m, qui etait pratiquement entierement

obstruee par les sediments au moment de la decouverte ; seul un petit passage permettait d’acceder a

une premiere salle, dite « Petite Salle », d’une extension d’environ 4 � 3 m pour 5 m de haut. De la

« Petite Salle » on accede par un siphon etroit a une salle plus grande, la « Salle Terminale » d’un

diametre moyen de 8–9 m pour environ 8 m de haut, et ou furent decouverts les premiers restes

d’Ursus spelaeus. Dans cette salle, un role important est joue par une vaste niche qui s’ouvre dans le

secteur sud, et dans laquelle ont ete rencontres des caracteres sedimentologiques differents et d’ou

provient un des vestiges lithiques. A la hauteur de la « Petite Salle » et de la « Salle Terminale » on

peut noter des structures qui temoignent de phases de dissolution karstique survenues

anterieurement a la formation de la portion souterraine interessee par la fouille paleontologique.

Il s’agit de deux conduits a section circulaire, d’environ trois metres de diametre et a developpement

subhorizontal, recoupes par l’hypogee posterieur avec un angle d’environ trente degres. Ces deux

conduits secondaires ne contiennent que des sediments residuels, a l’exception de la branche nord

de la « Salle Terminale », qui se developpe sur plus de 70 m, utilisee comme lieu d’hibernation et de

deces par les ours. La presence de deux cheminees verticales est egalement a souligner : l’une se

trouve dans la partie nord de la « Petite Salle » et l’autre dans la niche sud de la « Salle Terminale ».

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 297

Fig. 4. Planimetrie de la Caverna Generosa avec les secteurs fouilles et la position des vestiges lithiques. 1 - detail de la

zone fouillee dans la « Salle Terminale » ; 2 - detail de la zone fouillee dans la Petite Salle et le siphon.

Fig. 4. Map of Caverna Generosa showing the excavated sectors and the lithic pieces recovered. 1 - detail of the area

explored in the ‘‘Terminal Room’’; 2 - detail of the area explored in the ‘‘Little Room’’ and the Siphon.

Par ces cheminees pourraient arriver des sediments de structure inconnue formes dans des reseaux

karstiques situes a un niveau superieur a celui de la Caverna Generosa. L’apport de materiel paraıt

tres probable, surtout par la deuxieme cheminee.

3.1. Decouverte, fouille et recherches

Le gisement paleontologique fut decouvert au cours de l’ete 1988 par deux speleologues de

l’association speleologique Suisse, section du Tessin, qui recueillirent les premiers vestiges

osseux d’Ursides a la surface du remplissage. Cette recolte, sans distinction et depourvue de tout

enregistrement, rendit toutefois impossible le releve et l’analyse taphonomique de la surface de

frequentation animale originelle. Les premieres etudes consacrees aux restes d’Ursus spelaeus et

d’Ursus arctos ont ete realisees par Fusco a qui revient egalement le merite d’avoir obtenu la

premiere date radiocarbone de 38 200 � 1400 ans BP (UZ2429, ETH 4249) (Fusco et Visconti

Di Modrone, 1989).

En 1991, le departement des sciences de la terre de l’universite des etudes de Milan effectua

quelques essais de fouille pour verifier l’importance des depots, en vue de mettre en place un

programme de recherches paleontologiques a long terme. Compte tenu des resultats positifs de

ces evaluations, au cours des annees qui ont suivi furent conduites quelques campagnes de fouille

qui, du fait des difficultes d’acces a la « Salle Terminale » et de moyens financiers limites,

connurent les premieres annees des rythmes variables d’avancement des travaux. De 1999 a

2004, les recherches se sont poursuivies de facon continue grace a l’importante intervention de

fouille realisee en 1998 dans la partie comprise entre l’entree et le debut de la « Salle Terminale »

(Bona, 2003). Parmi les interventions successives, cinq ont ete realisees dans la « Salle

Terminale » et une dans la portion de la galerie d’acces comprise entre la premiere petite salle et

le siphon sur un total de 9 m, a partir de 25 m de distance depuis l’entree de la cavite.

Les vestiges lithiques decrits dans cette contribution et les nombreux restes squelettiques,

parfois rencontres sous forme de concentrations d’interet taphonomique, ont ete recueillis dans la

galerie d’acces et dans la « Salle Terminale ». Des echantillons ont ete preleves pour les analyses

sedimentologiques et des sediments ont ete recueillis pour recuperer les restes de

micromammiferes (Bona, 2003, 2004a, 2004b) apres tamisage (maille de 1 mm). A l’issue

de la derniere campagne de fouille (2004), le nombre total de vestiges lithiques est de six. Le

systeme de carroyage est de 1 � 1 m dans toute la cavite, sauf dans la « Salle Terminale », ou il

est de 1 � 0,5 m.

S’agissant d’une recherche paleontologique, l’accent a ete mis sur la reconstitution des

processus sedimentaires et taphonomiques ayant conduit a la formation du remplissage, sur la

paleoecologie des macro- et micromammiferes et sur l’etude de la population d’Ursus spelaeus,

espece representee ici par plus de trente mille restes et par environ 450 individus (NMI).

3.2. Stratigraphie du secteur « Petite Salle – Siphon »

Les depots situes dans le secteur compris entre la « Petite Salle » et le siphon ont ete explores

sur une epaisseur totale d’environ 1,50 m ; dans la « Petite Salle », l’espace entre la surface du

remplissage et le plafond est de 3–4 m alors que le siphon etait entierement obstrue au moment de

la decouverte. Les depots sont subdivises en neuf unites, differenciees sur des bases lithologiques

et qui presentent dans certains cas des caracteres taphonomiques prononces lies a la bioturbation

animale : terriers de marmottes effondres avec elements squelettiques en connexion, os semi

verticaux, surtout dans les niveaux 2C, 5aC, 6C et 7C (Bona, 2004b).

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320298

La sequence stratigraphique se compose ainsi (Fig. 5) :

Niveau 0C : epaisseur maximale 40 cm, franc argileux, 10YR4/3, pierres angulaires 2–3 cm,

rares blocs.

Niveau 1C : epaisseur 25–26 cm, argilo-limoneux, 2,5Y6/4, pierres rares subangulaires

7–8 cm, massif, humide, ne reagit pas a HCl 5 %, petites taches (2,5Y6/6),

presence d’os a la base.

Niveau 2C : epaisseur 33–34 cm, limono-argileux, 2,5Y4/4, pierres rares, structure granulaire

peu developpee, non-poreux, humide, ne reagit pas a HCl 5 %, depourvu de

taches.

Niveau 3C : breche incoherente a support clastique avec des elements de 10–15 cm, argilo-

limoneux, agregats grumeleux argileux de 1–2 cm, poreux, humide, ne reagit pas a

HCl 5 %, depourvu de taches, epaisseur d’environ 40 cm.

Niveau 4bC : incline vers l’exterieur de la cavite, argileux, 2,5Y5/6, petites pierres angulaires,

structure polyedrique medio-fine, depourvu de macrospores, humide, ne reagit pas

a HCl 5 %.

Niveau 4C : limono-argileux, 10YR3/4, pierres angulaires 10–12 cm avec diminution de taille

vers la base, agglomeration polyedrique fine, non-poreux, humide, ne reagit pas a

HCl 5 %, taches (10YR 7/4), presence d’ossements.

Niveau 5aC : argilo-limoneux, 2,5Y5/4, pierres angulaires (10–15 cm) plus petites a la base, os

longs.

Niveau 5C : argilo-limoneux, 2,5Y5/4, pierres communes (7–8 cm), agglomeration polye-

drique grumeleuse de fine a moyenne, micropores diffus, humide, ne reagit pas a

HCl 5 %, laminations, patine d’argile diffuse 10YR4/2, nombreux os et gros

fragment de crane en carre 29.

Niveau 6C : epaisseur 7–12 cm, limono-argileux, 10YR4/4, pierres subangulaires (7–8 cm),

agglomeration polyedrique grumeleuse de fine a moyenne, humide, ne reagit pas a

HCl 5 %, pas de taches.

Niveau 7C : breche dissoute a support clastique, matrice argilo-limoneuse, 10YR3/3,

agglomeration polyedrique grumeleuse fine, non-poreux, humide, ne reagit pas

a HCl 5 %, pas de taches, presence d’os, avec accumulations et alterations dans les

secteurs 30–31, matrice bioturbee (terriers) par endroits.

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 299

Fig. 5. Coupe stratigraphique des depots de la Petite Salle et du siphon.

Fig. 5. Stratigraphy of the deposits observed in the ‘‘Little Room’’ and the Siphon.

3.3. Stratigraphie de la « Salle Terminale »

La stratigraphie de la « Salle Terminale » est tres complexe et caracterisee par des variations

lithologiques et geometriques des unites sedimentaires qui la composent. L’epaisseur globale

analysee a ce jour est de 2,50 m ; si l’on tient compte du fait que le fond de la salle n’a ete atteint

que dans le secteur nord-est, l’espace entre la surface des depots et le plafond de la cavite est de

5–6 m. La sequence comprend 12 niveaux (Fig. 6) decrits comme suit (Bona, 2004b) :

Niveau 1 : epaisseur de 60 a 10 cm, limoneux, 10YR5/3, pierres angulaires 6–7 cm, parfois de

dimensions plus importantes.

Niveau 2 : epaisseur d’environ 20 cm, argileux, 10YR4/6, pierres arrondies de 5 cm de

diametre, rares vestiges paleontologiques.

Niveau 3 : epaisseur maximale de 25 cm, 10YR5/4, rares pierres alterees de 4–5 cm, presence

de vestiges paleontologiques.

Niveau 4 : epaisseur de 10 a 40 cm, 10YR5/8, pierres de 5 cm, presence de fantomes argileux

gris-bleu de pierres calcaires alterees, presence de vestiges paleontologiques.

Niveau 5 : epaisseur 20–50 cm, 10YR4/3, presence de nombreuses pierres alterees hetero-

metriques surtout pres de la paroi rocheuse, grandes lentilles organiques, tres riche

en os dans des etats de conservation varies.

Niveau 6 : epaisseur 30 cm, 10YR4/4, pierres de 6–7 cm, limite superieure irreguliere, presence

de grandes lentilles organiques, tres riche en os meme en connexion anatomique.

Niveau 8 : epaisseur 12–20 cm, argileux, 10YR4/4–3, pierres de 15 cm au maximum, presence

de restes osseux en mauvais etat de conservation.

Niveau 9 : epaisseur 12–20 cm, argilo-limoneux, 10YR4/4, pierres subordonnees en calcaire

altere de 5–6 cm au maximum, legere orientation vers la paroi sud-ouest, presence

de vestiges paleontologiques.

Niveau 10 : epaisseur 12–18 cm, argileux, brun sombre, 10YR4/4, tres grandes pierres de

20–30 cm au maximum, vestiges paleontologiques varies.

Niveau 11 : epaisseur d’environ 16 cm, argileux, 10YR4/4, pierres predominantes de 10–12 cm

au maximum, agregats de 3–4 mm au maximum, legere orientation vers le sud-

ouest, ou le contenu argileux augmente et prend une couleur plus jaunatre.

Niveau 12 : argileux, 10YR4/4, pierres de 2–3 cm au maximum, decimetriques pour certaines,

agregats moyens a fins.

Dans les secteurs de E a L, les caracteristiques sedimentologiques sont substantiellement

differentes de celles de la zone centrale de la « Salle Terminale ». Pour cette raison, les niveaux y

ont ete decrits avec une nomenclature differente (Fig. 7). Les principales caracteristiques

observees sont presentees ci-dessous :

Niveau A : epaisseur 15 cm au maximum, limono-argileux, vides entre les pierres, agregats de

1 cm au maximum, pierres anguleuses de 30 cm au maximum, restes osseux epars.

Niveau B : epaisseur variable de 30 cm au maximum, limono-argileux, moins limoneux que le

niveau A, pierres de 10 cm au maximum, restes osseux.

Lentille 1 : limoneux, pierres anguleuses alterees de 15 cm au maximum, agregats de 1 cm au

maximum, vides entre les granules, disparaient vers la fin du secteur 10.

Niveau C : fin, limono-argileux, mais avec plus de limon que le niveau B, pierres rares

et alterees de 3–4 cm au maximum, presence de restes d’Ursus spelaeus.

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320300

Niveau D : couleur brune, argilo-limoneux, rares pierres de 4–5 cm au maximum, frequentes

taches rouge brique, frequents restes osseux surtout d’Ursus spelaeus.

Si l’on observe la stratigraphie en direction du sud-ouest, toujours dans les memes secteurs

E–L, le niveau A presente differentes variations laterales :

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 301

Fig. 6. Variations le long de la sequence stratigraphique de la « Salle Terminale » de certains parametres sedimento-

logiques. I : rapport entre sables et somme des limons et argiles ; II : rapport entre mineraux opaques et transparents ; III :

indice d’alteration des mineraux lourds.

Fig. 6. Variation of certain sedimentary parameters along the stratigraphic sequence at the ‘‘Terminal Room’’. I: rate

between sand and silt + clay sum; II: opaque/transparents minerals rate; III: weathering index of heavy minerals.

Niveau A cp : (a partir du metre 14) caracterise par l’absence de matrice et la presence de rares

agregats d’un diametre d’environ 1,5–2 cm. Les pierres presentes sont

directement en contact et forment des vides (structure clasto-soutenue). Ces

pierres presentent un diametre moyen d’environ 7–8 cm. Il semble s’agir d’un

niveau appauvri en matrice par lessivage. Vers le sud, la fraction fine augmente

en quantite et forme la matrice entre les pierres.

Niveau A cp1 : (a partir du metre 14) il presente les memes caracteristiques que le niveau A cp,

mais avec une rubefaction de la matrice. Les deux niveaux sont en contact lateral

entre les secteurs H14 et I14 ; en I14 le niveau A cp1 se trouve au-dessus de A cp.

En outre dans les deux secteurs entre H14 et I14 et entre H13 et I13, le niveau

superieur presente par endroits une importante composante argileuse (Niveau A

bis) avec de rares pierres de 2 cm au maximum.

3.4. Analyse des sediments

L’etude des processus de formation des depots du remplissage s’est basee sur l’analyse de la

sequence consideree comme la plus representative de l’ensemble de l’histoire sedimentaire de la

cavite. Les echantillons preleves dans la « Salle Terminale » carre MGB6, ont ete analyses pour

les granulometries selon une methode de routine et les determinations des mineraux lourds dans

la fraction 180–63 m separes par liquide (Bona, 2004b).

Les composants de la fraction grossiere sont essentiellement des graviers anguleux marneux a

surfaces decarbonatees et des graviers siliceux subarrondis et anguleux. D’un point de vue

petrographique, cette fraction est constituee d’elements caracteristiques de la formation du

Moltrasio (Rossi et al., 1991) et enregistre des pourcentages variant entre 6 et 41 %. Le

pourcentage le plus important (41 %) correspond au niveau 1, tandis que les valeurs minimales se

retrouvent dans les niveaux 3, 4 et 5 (respectivement, 6,7 et 7 %). Dans tous les niveaux, le

materiel fin est preponderant avec un pourcentage moyen de 84,1 %.

La texture est resolument limoneuse (de 64 a 80 %) avec un contenu en sable et argile

similaire (11–18 %), sauf pour les niveaux 2 et 3 qui presentent une faible proportion d’argile

(5 %) (Bona, 2004b) (Figs. 6 et 8). Les indices granulometriques indiquent une faible dispersion

bimodale pour les sediments et des differences granulometriques du materiel fin, dues

principalement a differentes phases de colluvionnement : les niveaux 1, 4, 8 et 11 semblent avoir

un contenu en argile plus eleve (respectivement, 18, 20, 20 et 18 %) par rapport aux autres

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320302

Fig. 7. Stratigraphie des secteurs E-L. I : situation correspondante des secteurs F11 et F12 ; II : detail des variations

laterales du niveau A dans le secteur I 14, noter l’emplacement ou a ete decouvert le vestige 3.

Fig. 7. The sedimentary succession explored in sectors E-L. I: situation viewed in sectors F11 and F12; II: detail on the

lateral variations of level A in sector I 14, note the place were lithic artefact n8 3 was recovered.

niveaux, comme le montrent egalement les faibles rapports limon/argile (respectivement, 3,78,

3,67, 3,30, et 3,55) et les faibles indices QD phi (respectivement 2,81, 3,04, 3,11, et 2,96) ; les

niveaux 4, 8 et 11 presentent en outre d’importants Sigma phi (respectivement, 2,7- 2,7- 2,9). Les

niveaux 2 et 3 s’individualisent par un rapport limon/argile eleve (17 et 15,8) avec argile 4/5 % et

sigma phi relativement faible (2,15, 2,05).

Les resultats de l’analyse des mineraux lourds, presentes dans le Tableau 1, mettent en

evidence l’apport de materiaux eoliens dont l’aire d’alimentation est probablement a chercher

dans les depots glaciogenes du Lario (Bini et al., 1996). Ces apports eoliens semblent avoir ete

parfaitement constants durant toute la periode enregistree par le depot, etant donne que le

pourcentage releve ne semble pas varier enormement dans les differents niveaux. En revanche,

le calcaire de Moltrasio presente dans sa fraction terrigene des mineraux sous forme micro et

cryptocristalline alteree, en accord avec ce qui avait ete montre par Rossi et al. (1991) et

deduit des observations microsedimentaires. Les indices d’alteration tels que le zircon,

tourmaline, rutile (ZTR)et de brewer (WI = ZT/(Amph.+Pyrox)), le rapport entre mineraux

opaques et transparents et l’evolution du pourcentage de rutile semblent montrer une alteration

progressive croissante des niveaux superieurs vers les niveaux inferieurs de la coupe, avec

deux tendances progressives d’alteration croissante entre les niveaux 1 et 3 entre les niveaux 4

et 10 (Fig. 6).

La diminution constante des mineraux amphibolitiques vers les niveaux inferieurs est

evidente ; elle est a mettre en relation avec une accumulation de produits d’alteration

pedogenetique en sediments polycycliques. Les plus bas indices d’alteration se trouvent dans le

niveau 4 (ZTR, WI et rutile), tandis que les alterations les plus marquees correspondent au

niveau 6 (opaque/transparent ; rutile ; ZTR). On observe en outre un pourcentage eleve

d’opaques dans le niveau 1. Les mineraux de titane tels que le rutile, la brookite et la titanite et les

agregats titaniferes semblent augmenter vers le bas avec un pourcentage maximum pour le

niveau 10. Les mineraux stables tels que le rutile, le zircon, le grenat, presentent un

arrondissement important des cristaux, signe d’un recyclage des sediments dans lesquels ils se

trouvent.

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 303

Fig. 8. Courbes granulometriques cumulees des niveaux mis en evidence dans la sequence de la « Salle Terminale ».

Fig. 8. Textural cumulative diagrams of the sedimentary succession sampled at the ‘‘Terminal Room’’.

F.

Bo

na

eta

l./L’a

nth

rop

olo

gie

11

1(2

00

7)

29

0–

32

03

04

Tableau 1

Resultats de l’analyse des mineraux lourds isoles dans les niveaux mis en evidence dans la sequence de la « Salle Terminale »

Table 1

Heavy minerals composition of the ‘‘Terminal Room’’ sequence

Niveaux\

Min. l.

Epid. Gren. Amph. Pyrox. Min. TiO2 Tourm. Zirc. Staurol.

Spin.

Total

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

1 51 32,7 31 19,9 41 26,3 20 12,8 7 4,6 3 1,9 1 0,6 1 0,6 1 0,6 156 100

2 96 49 22 11,2 45 23 20 10,2 9 4,6 2 1 1 0,5 1 0,5 196 100

3 83 40,9 29 14,3 54 26,6 14 6,9 8 3,9 9 4,4 5 2,5 1 0,5 203 100

4 116 48 35 14,5 66 27,2 7 2,9 15 6,2 2 0,8 1 0,4 242 100

5 87 40,6 33 15,5 65 30,4 11 5,1 13 6,1 2 0,9 2 0,9 1 0,45 214 100

6 100 44 54 23,8 42 18,5 6 2,6 16 7 3 1,3 3 1,3 3 1,3 227 100

7 99 48,8 67 33 4 2 5 2,5 14 6,8 3 1,5 2 1 9 4,4 203 100

8 107 44,8 71 29,7 27 11,3 5 2,1 25 10,5 1 0,4 1 0,4 2 0,8 239 100

9 122 54,5 42 18,7 35 15,6 5 2,3 11 4,9 1 0,4 3 1,3 5 2,3 224 100

10 108 51,2 55 26,1 15 7,1 5 2,4 15 7,1 5 2,4 1 0,5 7 3,2 211 100

Total 969 45,8 439 20,7 394 18,6 98 4,6 133 6,3 31 1,5 19 0,95 31 1,5 1 0,05 2115 100

3.5. Conclusions sur la genese du depot

La fraction fine de la sequence sedimentaire de la « Salle Terminale » presente des

caracteristiques particulieres : teneur elevee de sables, courbes cumulatives granulometriques

asymetriquement positives, tri vraiment tres faible a l’exception du niveau 2, peu trie et peut-etre

lie majoritairement a des apports eoliens. Les mineraux lourds indiqueraient un depot de

materiaux eoliens tres proches de ceux qui composent le lœss d’Orimento (Bona, 2004b),

provenant probablement de fronts glaciaires pleistocenes. Les indices mineralogiques, ZTR, WI,

opaques/transparents, et le pourcentage relatif du rutile, indiqueraient une accumulation de

produits d’alteration, avec au moins deux phases distinctes : une phase recente qui comprend les

niveaux 1–3 et une phase ancienne pour les niveaux 4–6 et 8–10. De telles differentiations

pourraient etre liees aux caracteristiques predepositionnelles generees par la pedogenese externe

de materiaux colluvies ensuite dans la cavite. Cela suggererait une cyclicite de la sedimentation

qui impliquerait au moins deux evenements depositionnels separes par une stase, difficilement

quantifiable temporellement, au sein d’une homogeneite des caracteristiques depositionnelles.

4. Faune et interpretation paleoecologique

Les deux series etudiees, celle de la « Galerie » et celle de la « Salle Terminale », ne sont pas

reliees physiquement, mais certains caracteres sedimento-geometriques conduisent a envisager

l’hypothese d’une etroite correlation. Certains caracteres taphonomiques observes suggerent

differentes modalites d’enfouissement pour les restes osseux des deux secteurs.

4.1. Analyse des macro- et micromammiferes

Les restes de micromammiferes, recuperes manuellement au microscope binoculaire en

laboratoire dans les sediments tamises durant la campagne, ont ete determines a l’aide de

collections de comparaison et des publications adaptees (Chaline et al., 1974 ; Niethammer et

Krapp, 1978, 1982, 1990). En ce qui concerne les restes d’Ursus spelaeus, une analyse de

population a ete realisee (Bona, 2004b, 2004c).

4.2. La « Galerie »

Les restes de macrovertebres et quelques rares micromammiferes de la sequence de la

« Galerie » peuvent etre rapportes aux associations fauniques suivantes (Bona, 2003) (Tableaux 2

et 3) :

� Dans les niveaux les plus profonds atteints a ce jour (7C, 6C, 5aC), l’association est formee de

Martes sp. (2,6 %), Ursus spelaeus (tres abondant), Cervus elaphus (5,3 %), Megaloceros

giganteus (1,3 %), Capra ibex (8 %), Rupicapra rupicapra (4 %), Marmota marmota (77,3 %).

Cette association, caracterisee par la presence a la fois du chamois et du bouquetin, de la

marmotte et d’un individu de Chionomys nivalis, reflete un environnement ou predominent les

zones ouvertes et un taux d’humidite faible.

� Dans les niveaux 4C, 3C et 2C, l’association comprend Martes sp. (1,4 %), Vulpes vulpes

(1,4 %), Ursus spelaeus (tres abondant), Ursus arctos (2,8 %), Canis lupus (5,5 %), Alces alces

(1,4 %), Rupicapra rupicapra (5,5 %), Capreolus capreolus (1,4 %), Cervus elaphus (2,8 %),

Megaloceros giganteus (1,4 %), Marmota marmota (69,4 %), Myoxus glis, Terricola gr.

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 305

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320306

Tableau 2

Composition des restes de macromammiferes de la sequence de la galerie

Table 2

Macromammal composition in the ‘‘Gallery’’ sequence

Niveaux 1 2 3 4 5a 6 7 TOT

Canis lupus N 3 3

NMI 1 1

% 14,3 0,77

Canis sp. N 1 1 2

NMI 1 1 2

% 0,65 1,7 0,51

Felis silvestris N 7 7

NMI 1 1

% 4,55 1,79

Martes sp. N 4 1 2 1 8

NMI 2 1 1 1 5

% 2,6 4,8 4,8 2,8 2,05

Mustela putorius N 1 1

NMI 1 1

% 0,65 0,26

Ursus arctos N 1 1 2

NMI 1 1 2

% 1,7 4,8 0,51

Ursus spelaeus N X X X X X X

NMI

%

Vulpes vulpes N 1 1 2

NMI 1 1 2

% 0,65 7,7 0,26

Alces alces N 1 1

NMI 1 1

% 1,7 0,26

Bos Taurus N 6 6

NMI 1 1

% 3,9 1,53

Capra ibex N 4 3 7

NMI 2 1 3

% 9,6 8,4 1,79

Capra hircus N 14 14

NMI 2 2

% 9,1 3,58

Capra vel Ovis N 36 36

NMI 5 5

% 23,5

Capreolus capreolus N 2 3

NMI 1 2

% 1,3 0,77

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 307

Tableau 2 (Suite)

Niveaux 1 2 3 4 5a 6 7 TOT

Cervus elaphus N 2 2 1 1 6

NMI 1 1 1 1 4

% 3,4 2,4 2,8 1,53

Megaloceros giganteus N 1 1 2

NMI 1 1 2

% 4,8 0,51

Rupicapra rupicapra N 6 3 3 3 15

NMI 1 1 1 1 4

% 3,9 5,1 14,3 8,4 3,84

Sus scrofa N 4 4

NMI 1 1

% 2,6 1,02

Lepus europaeus N 39 39

NMI 5 5

% 25,8 9,97

Lepus sp. N 10 10

NMI 4 4

% 6,5 2,56

Marmota marmota N 12 51 12 32 34 28 169

NMI 2 5 2 3 3 2 17

% 92,3 84,7 57 83,2 77,6 43,2

Tetrao tetrix N 16 1 17

NMI 4 1 5

% 10,4 1,7 4,53

Tetrao urogallus N 1 1

NMI 1 1

% 0,65 0,26

Alectoris graeca N 1 1

NMI 1 1

% 0,65 0,26

Gallus gallus N 1 1

NMI 1 1

% 0,65 0,26

Falco tinnunculus N 1 1

NMI 1 1

% 0,65 0,26

Aves N 1 1

NMI 1 1

% 0,65 0,26

Amphibie N 1 1

NMI 1 1

% 0,65 0,26

Total N 153 13 60 21 36 41 36 360

NMI 36 3 11 7 6 7 6 76

% 100 100 100 100 100 100 100 100

multiplex-subterraneus, Tetrao tetrix. Il est a noter que sont associes au chamois de nombreux

cervides tels que le cerf elaphe, le chevreuil, le cerf megaceros et l’elan. La presence d’Alces

alces, Capreolus capreolus, Myoxus glis et Terricola gr. multiplex-subterraneus indique

probablement une augmentation du taux d’humidite et du couvert boise.

� L’association la plus recente, niveau 1C et surface, est composee de restes holocenes et actuels.

Sont presents : Capra vel Ovis, Capra hircus, Rupicapra rupicapra, Capreolus capreolus,

Lepus europaeus, Mustela putorius, Martes sp., Vulpes vulpes, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus,

Alectoris graeca, Gallus gallus, Falco tinnunculus, animaux qui vivent encore sur les versants

du Monte Generoso. Meme le chamois est actuellement bien represente dans le Massif du

Generoso avec environ 280–300 individus issus de reintroductions au cours des annees

soixante (Maddalena et al., 1998).

4.3. La « Salle Terminale »

Dans cette partie du depot, la quasi totalite des macrorestes est representee par Ursus spelaeus

avec un faible pourcentage de Marmota marmota. Compte tenu de la faible differentiation

specifique des macromammiferes, l’analyse paleoecologique est donc centree sur les restes de

microfaune (Bona, 2004b). Etant donne le faible nombre de microrestes decouverts, afin de

realiser des comparaisons a partir de valeurs significatives, les niveaux stratigraphiques ont ete

reunis en groupes caracterises par des affinites sedimentologiques. De l’analyse effectuee, il

ressort que la sequence est caracterisee par une evolution climatique relativement evidente

(Tableau 3).

� Les niveaux 5, 6, 8, 9 et III sont caracterises par une association de Terricola gr. multiplex-

subterraneus, Chionomys nivalis, Arvicola terrestris et Microtus arvalis. La presence diffuse

d’especes comme Chionomys nivalis et Microtus arvalis, associee a la rarete des especes

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320308

Tableau 3

Micromammiferes de la « Salle Terminale » ; frequence numerique et pourcentage le long de la sequence stratigraphique

Table 3

Numeric and percent frequencies of micromammal composition in the ‘‘Terminal Room’’

Taxa Niveaux 0, 1,

2, 2b, A, B, I

Niveaux 3, 4, II Niveaux 5, 6,

8, 9, III

n % n % n %

Terricola gr. multiplex-subterraneus 36 49,3 5 31,3 2 11,8

Terricola cf. savii 3 4,1

Chionomys nivalis 1 1,4 4 23,5

Clethrionomys glareolus 2 2,7 4 25,1

Arvicola terrestris 12 16,4 1 6,2 5 29,4

Microtus arvalis 8 10,9 1 6,2 6 35,3

Myoxus glis 3 4,1

Muscardinus avellanarius 1 6,2

Apodemus gr. silvaticus/flavicollis 2 2,7 3 18,8

Sorex minutus 1 1,4 0 0

Sorex cf. araneus 1 1,4 1 6,2

Talpa cf. europaea 2 2,8

Talpa cf. caeca 2 2,8

Total 73 100 16 100 17 100

typiques des milieux forestiers, permet d’avancer l’hypothese selon laquelle la region du

Monte Generoso etait caracterisee par la presence de vastes espaces ouverts, de roches

exposees, d’un couvert vegetal bas et d’aires boisees reduites. Le climat devait etre

relativement froid et aride.

� Pour les niveaux 3, 4 et II, le nombre d’individus decouverts est faible. Les deux groupes les

mieux representes sont Terricola gr. multiplex-subterraneus et Clethrionomys glareolus. Un

autre groupe bien represente est celui forme par les Apodemus gr. sylvaticus/flavicollis. Ce

genre est de toute facon considere comme ubiquiste, avec une tres forte capacite d’adaptation a

tous les milieux ; il semble donc n’etre d’aucune aide pour l’analyse paleoenvironnementale et

paleoclimatique. En ce qui concerne les autres especes (Arvicola terrestris, Microtus arvalis,

Sorex araneus), aucune conclusion ne peut etre avancee dans la mesure ou elles ne sont

representees que par un seul exemplaire chacune.

Il est donc possible d’avancer l’hypothese selon laquelle la region environnante etait caracterisee

par des zones boisees assez etendues avec un sous-bois epais (la presence de Muscardinus

avellanarius est significative, meme s’il s’agit d’un seul individu) ; toutefois, le nombre d’individus

par groupe est tellement limite qu’il est impossible de le demontrer avec certitude.

� Pour les niveaux 0, 1, 2, 2b, A, B et I, les donnees disponibles mettent en evidence la presence

aux alentours de la grotte de zones boisees. Preuves en sont les nombreux Terricola gr.

multiplex-subterraneus. La presence discrete de Clethrionomys glareolus et de Myoxus glis

tendrait a confirmer cette hypothese. Ces zones couvertes alternent avec des zones ouvertes,

suggerees par Microtus arvalis et par un Chionomys nivalis. La presence d’Arvicola terrestris

suggere l’existence de zones abritees et humides.

Le tableau climatico-environnemental dresse par ces associations conduit a penser que sur le

Monte Generoso etaient presentes des zones boisees riches en arbustes et en vegetation de sous-

bois, tandis que les zones ouvertes devaient etre plus limitees. Par consequent, on note le long de

la sequence une amelioration climatique progressive qui voit le milieu passer d’une zone peu

couverte a un bois avec de rares zones ouvertes. On peut donc envisager un passage d’un climat

relativement froid et aride a une phase plus temperee et humide.

4.4. Aspects taphonomiques

Les restes osseux mettent en evidence differentes modalites d’accumulation. En premiere

analyse, on peut distinguer les deces naturels dans la grotte de ceux de differentes especes lies a

des activites de predation et de transport dans la cavite.

Au premier groupe appartiennent les carnivores, parmi lesquels se distinguent par leur nombre

de restes Ursus spelaeus, et Marmota marmota, tous deux representes par de nombreux individus

a differentes phases de leur developpement ontogenique. La presence de classes d’age variees

permet de comprendre comment ces deux taxons ont utilise la grotte au cours de longues periodes

de l’annee en y mettant bas et en y elevant leur progeniture. Au deuxieme groupe appartiennent

tous les herbivores et les micromammiferes, representes par un groupe nettement inferieur de

restes. Les animaux introduits comme proies, principalement des Artiodactyles, sont representes

seulement par des portions squelettiques, generalement des parties du squelette appendiculaire.

L’etat de conservation des restes recuperes dans la galerie d’acces et ceux provenant de la

« Salle Terminale » presente des variations substantielles, que ce soit pour le degre de fracturation

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 309

et d’emousse, qui concerne surtout les surfaces articulaires des os longs ou que ce soit au niveau

de la dispersion des portions squelettiques. Parmi les differents mecanismes qui ont pu conduire a

produire une forte dispersion et une alteration des restes de la galerie, l’un des principaux est le

pietinement animal et la mobilisation consecutive a laquelle etaient soumises les portions

squelettiques avant leur enfoncement dans le sediment. A l’inverse, la conservation d’elements

anatomiques en connexion dans la « Salle Terminale » suggere une dispersion moindre et un

pietinement moins important (Bona, 2004b).

Une autre cause importante de fragmentation est l’action animale sur les restes deja deposes.

En temoignent les traces de morsure et de rongement sur les os d’herbivore, d’ours des cavernes

et de marmotte. Differentes traces telles que des punctures compatibles par leurs dimensions avec

les dents d’ours des cavernes ou des traces dites « vertes », c’est-a-dire produites sur un os encore

elastique avec presence probable de chair, montrent que la predation d’Ursus spelaeus par ses

semblables est tres probable. Parmi ces traces, on note le crane d’un jeune individu qui porte les

stigmates evidents d’une predation ayant echoue, comme en temoigne une blessure en partie

cicatrisee (Bona et Cattaneo, 2003). Une autre difference importante entre les deux secteurs

analyses consiste en une representation distincte des taxons de macromammiferes : dans la

« Galerie » 29 taxons ont ete determines tandis que 4 seulement l’ont ete dans la « Salle

Terminale » (Bona, 2004b). Cela implique que la majorite des especes predatrices utilisaient les

premiers trente/trente-cinq metres alors que rares etaient celles qui utilisaient la totalite de la

cavite exploree.

L’identification d’eventuels indicateurs d’activites anthropiques sur les restes squelettiques est

rendue delicate par le mediocre etat de conservation des surfaces. Les observations effectuees sur

les herbivores, les carnivores et les marmottes n’ont donne aucun resultat positif. Meme s’il faut

prendre cette affirmation avec reserve, la contribution anthropique a la formation de

l’accumulation osseuse doit donc etre consideree comme pratiquement nulle.

5. Dates radiocarbone

A la premiere date 14C de 38 200 � 1400 ans BP (UZ2429, ETH 4249) obtenue par Fusco sur

restes osseux, s’est ajoutee recemment une serie de dates AMS obtenues a partir du collagene de

cinq os d’Ursus spelaeus (Tableau 4). Les mesures definissent un intervalle de temps de 18 ka

radiocarbone, dont la limite superieure coıncide avec la date la plus recente du niveau 2 et la

limite inferieure avec la mesure la plus ancienne du niveau 6. A cette derniere est associee la

deuxieme date du niveau 2, UtC-10760, attribuable selon toute probabilite a un echantillon

remanie. Conformement a la sequence stratigraphique, les dates radiocarbone des niveaux 6 et 4

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320310

Tableau 4

Dates radiocarbone obtenues a partir du collagene de cinq os d’Ursus spelaeus

Table 4

Radiocarbon dates made on collagene extracted from five Ursus spelaeus bones

Echantillon Niveaux Fraction

analisee

Masse

[mg]

UtC Nr d13C

[p.mil]

14C Age [BP]

Lombardy-A4MGB6 2 collagene 2,210 UtC-10760 �23,7 51 200 � 4000

Lombardy-B5MGGD 2 collagene 2,140 UtC-10761 �23,5 39 200 � 1000

Lombardy-C1MGAA3 4 collagene 2,160 UtC-10762 �18,8 46 700 � 2400

Lombardy-D2MGAA3 6 collagene 2,250 UtC-10763 �20,1 47 800 � 2600

Lombardy-E3MGAA3 6 collagene 2,270 UtC-10764 �18,3 50 800 � 5000

se superposent compte tenu de l’important sigma des trois mesures et en particulier de

UtC-10764. Dans l’ensemble, la position chronologique des echantillons, et en particulier ceux

du niveau 6, souffre des effets lies a la limite inferieure de resolution des mesures radiometriques

qui conduit les principaux laboratoires modernes a considerer que les limites techniques se

situent autour de 9,5 demi-vies et nombreux sont ceux qui considerent que les resultats ne sont

pas fiables au-dela de 5,0–7,5 demi-vies (Joris et al., 2003). La partie de la sequence qui a ete

datee s’insere principalement dans la premiere partie du stade isotopique 3.

6. Vestiges lithiques

Les traces de frequentation anthropique de la cavite consistent en six vestiges lithiques

decouverts dans le remplissage lors des fouilles systematiques mais aussi durant la recuperation

de sediments remanies par les fouilles precedentes. La localisation originale de trois pieces est

inconnue, celles-ci n’ayant pas ete identifiees des le depart comme des vestiges lithiques lors de

la fouille de 1998 dans la galerie d’entree. Deux d’entre elles proviennent du carre 20 de la

« Galerie » : la piece 2 (Fig. 9(6)), decouverte a 55 cm de profondeur et la piece 6 (Fig. 9(4)),

decouverte en 2004 au sein de deblais de la fouille precedente. Un troisieme vestige (Fig. 9(5)) a

ete decouvert dans les sediments remanies de la galerie. Les vestiges 3, 4 et 5 (Fig. 9(1–3)) sont

issus de trois differents niveaux stratigraphiques lors des fouilles de 2002 et 2004 dans la « Salle

Terminale ». Le premier provient du sommet de l’unite B, correlee au niveau 2 de la « Salle

Terminale » sur la base de caracteres sedimentologiques, le second du sommet du niveau 12

tandis que le troisieme provient du niveau 11. Les vestiges se repartissent donc dans des secteurs

divers, au centre et sur les cotes (n8 3 dans le secteur I13, n8 4 dans le secteur B4 et n8 5 dans le

secteur A2) avec une densite extremement basse (1/27 m3 de sediment).

Tous les vestiges ont ete realises en radiolarite. Deux eclats massifs et corticaux recuperes

dans la galerie ont ete extraits de deux nodules/blocs distincts. Les caracteristiques de la

radiolarite, a savoir la couleur brun-rougeatre fonce (2,5YR3/4 – M.S.C.C.), le contenu

fossilifere, le reseau dense de veinures decolorees qui parcourent le long des fractures cimentees,

sont proches de celles des roches qui affleurent a Bellavista, a 3,5 km de la grotte a vol d’oiseau.

Ces deux eclats presentent des surfaces de fracturation naturelle recouvertes, pour l’une des

pieces, par une patine translucide postdepositionnelle. L’autre eclat presente une plage corticale

fraıche et une surface de fracture naturelle marquee par les decolorations decrites precedemment.

Outre des pseudo-retouches et la patine translucide deja mentionnee, l’un des deux eclats

presente des fractures naturelles parcourues par des pellicules jaune-brunatre (10YR6/8)

probablement en limonite. Les patines et un changement chromatique sensible vers le gris-

violace ou le brun-jaunatre par rapport a la couleur d’origine ne suffisent cependant pas a

masquer le contenu fossilifere de ces pieces.

Les quatre eclats restants sont en radiolarite brun-rougeatre fonce (2,5-5YR3/4) ou rouge

sombre (2,5-5YR3/6) avec des traits decolores correspondant a d’anciennes fissures cimentees.

Outre des pseudo-retouches et une patine translucide, l’un de ces quatre vestiges presente

egalement une patine brune (7,5YR4/6) non-homogene, essentiellement developpee sur la face

dorsale, associee a des colorations jaunatres (10YR7/8) le long des nervures et sur les aretes ou

bien organisee de facon a conferer un aspect marbre a la surface.

Le contenu micropaleontologique et les caracteristiques texturales et chromatiques suggerent

pour ces quatre vestiges une acquisition au sein des radiolarites du bassin du Generoso,

disponibles dans la large bande d’affleurement presente a basse altitude sur le versant sud du

massif (affleurements de Bellavista et de Gola della Breggia).

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 311

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320312

Fig. 9. Caverna Generosa : vestiges lithiques (dessins S. Ferrari).

Fig. 9. Caverna Generosa: lithic artefacts (drawings S. Ferrari).

Au sommet du niveau 12 a ete decouvert un eclat Levallois debordant, recurrent centripete, a

dos cortical partiellement travaille (Fig. 9(1)) ; le bord tranchant oppose au dos est altere par des

pseudo-retouches appuyees et repetees, de morphologie ecaillee, alors que des esquillements

marginaux sont presents sur tous les bords de la piece ; la face superieure est depourvue de cortex.

Dans la partie superieure du niveau 11 a ete decouvert un fragment distal d’eclat Levallois

recurrent (Fig. 9(2)), portant des pseudo-retouches envahissantes sur tous les bords, y compris

celui fracture, qui conferent a la piece une denticulation caracteristique masquant d’eventuelles

retouches.

Le niveau 2, pres de sa limite superieure, a livre un racloir lateral sur eclat Levallois recurrent,

fragmentaire (Fig. 9(3)). Une fracture ancienne sur le cote gauche, portant des pseudo-retouches,

forme un dos qui tend a converger vers le talon. Le bord retouche se trouve sur le cote oppose ; la

retouche est directe, partielle et envahissante ; l’angle n’est pas determinable. Des pseudo-

retouches envahissantes concernent tous les bords et en particulier les plus fins, constituant une

denticulation caracteristique et masquant d’autres retouches eventuelles sur le bord transversal.

Les trois pieces provenant de la galerie sont differentes des precedentes. Deux eclats, l’un en

position remaniee, l’autre decouvert a 55 cm de profondeur, presentent un aspect massif. Le talon

est lisse, tres etendu, et correspond a la surface de l’une des nombreuses fissures planes paralleles

partiellement cimentees qui parcourent la radiolarite. Sur la face superieure, l’un des eclats

presente deux larges negatifs unidirectionnels et convergents (Fig. 9(6)), l’autre une plage

corticale emoussee et une surface de fracture semi-fraıche sur le cote droit (Fig. 9(5)). Les

pseudo-retouches sont marginales a etendues et interessent tous les bords. Un eclat mince,

partiellement cortical et a talon lui aussi cortical, classifiable comme produit predeterminant du

debitage Levallois, provient egalement de la galerie (Fig. 9(4)) ; il presente une pseudo-retouche

denticulee marginale sur la totalite de son pourtour qui ne permet pas d’evaluer l’utilisation du

bord brut. Dans l’ensemble, les vestiges presentent des traces evidentes et a des degres divers

d’alterations postdepositionnelles. Les pseudo-retouches visibles sur les bords et sur les aretes, y

compris celles formees par des intersections avec des surfaces de fracture, peuvent etre mises en

relation soit avec des phenomenes de pietinement repete, avec mobilisation des objets lithiques

sur la surface, soit avec des contacts abrasifs ou des pressions entre le vestige et un corps rigide,

pierre ou os, enfoui dans le sediment. De telles alterations sont communement observees sur les

produits de debitage dans les cavites sujettes a une importante frequentation animale (Pei, 1936;

Bordes, 1961) mais aussi dans les contextes ou les modifications liees au gel/degel ou au

remaniement hydrique s’averent non-negligeables (pour une synthese generale recente sur ce

sujet, voir Thiebaut, 2001).

La plus grande frequence des pseudo-retouches est enregistree sur les vestiges de la « Salle

Terminale », en l’occurrence sur les trois eclats Levallois, alors que sur les trois vestiges

decouverts dans la Galerie, l’alteration des bords varie de legere a profonde. Une telle situation

reflete les diverses conditions taphonomiques auxquelles sont notoirement soumis les depots de

cavites a forte frequentation animale ou mixte. Dans le cas de Preletang, l’industrie recueillie

dans la galerie presente une forte proportion de pseudo-outils que l’on ne retrouve pas dans les

ensembles provenant du secteur externe (Bernard-Guelle, 2002b). De meme, dans de nombreuses

autres cavites telles que la grotte de Fumane par exemple, les niveaux archeologiques montrent

une augmentation progressive des pieces avec pseudo-retouche en avancant vers l’interieur le

long de la galerie principale. D’autres alterations consistent en un lustre et des stries. Le lustre,

qui envahit uniformement les surfaces des trois supports Levallois et l’un des deux eclats massifs

de la galerie (Fig. 9(6)), serait lie a des mecanismes de mobilisation dans des sediments

quartzitiques a matrice fine, responsables du poli des surfaces (Plisson et Mauger, 1988). Les

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 313

stries sont imputables a des contacts avec des particules sableuses au cours du pietinement ou au

remaniement des vestiges. Aucun des eclats ne presente de trace d’alteration thermique.

Les vestiges temoignent de differents objectifs techniques. Pour les radiolarites locales

(Bellavista), l’objectif du debitage etait de produire des supports massifs aux bords robustes

destines a realiser une activite specifique mais faiblement elaboree. Les autres vestiges refletent

une selection de supports Levallois, y compris un eclat debordant pour ses caracteristiques

morphotechniques bien connues qui lui conferent une efficacite fonctionnelle notoire (Beyries et

Boeda, 1983). Les vestiges peuvent etre consideres comme des produits finis, fabriques ailleurs et

importes dans la cavite. Le degre d’alteration des bords interdit d’en identifier la fonction. Des

preuves de la segmentation spatiotemporelle de la sequence operatoire Levallois sont egalement

suggerees par l’eclat predeterminant decouvert dans la galerie. Celui-ci atteste l’exploitation

ponctuelle, survenue probablement a proximite de l’entree de la cavite, d’un nucleus Levallois

precedemment destine a la production en d’autres lieux et integre a l’outillage lithique mobile.

7. Conclusions

La presence sporadique de vestiges lithiques dans les cavites intensement frequentees par les

Ursides est largement documentee dans l’arc alpin, a des altitudes variees et y compris pour des

gisements situes a plus de 1000 m. Ces decouvertes constituent des elements de comparaison

pour la Caverna Generosa, a l’heure actuelle l’un des rares exemples de frequentation

mousterienne en altitude dans les Prealpes lombardes et le seul site des Alpes italiennes montrant

une serie d’occupations anthropiques durant le stade isotopique 3.

Connus dans les Alpes autrichiennes, dans les Alpes sarentines et sur differents plateaux du

Jura, plusieurs sites etroitement lies a la presence massive d’Ursides ont livre des traces plus

ou moins ephemeres du passage de groupes humains au cours du Paleolithique moyen. Objets

de revisions parfois recentes (Tillet, 1997, 2001), de tels gisements ont ete par le passe a la

base d’hypotheses sur l’existence d’une culture mousterienne specifique a la region alpine

(Bachler, 1940), rejetee par de nombreux auteurs a la lumiere de revisions approfondies et de

donnees issues de fouilles (Koby, 1954 ; Sphani, 1953 ; Jequier, 1975 ; Le Tensorer, 1998 ;

Tillet, 2002).

Dans le Massif du Santis (Prealpes d’Appenzell), s’ouvre le Wildkirchli a 1477 m. L’industrie

lithique, objet de remaniements postdepositionnels, a ete attribuee a une unique phase

d’occupation et temoigne d’activites de consommation plutot que de production sur des roches

locales telles que les quartzites a grain fin, les schistes siliceux, les radiolarites, caracterisees par

une reponse mediocre a la taille. La technologie de production est Discoıde et est parfois

precedee par celle Levallois dans la meme sequence de reduction. Les etapes de certaines

sequences de production ne sont pas documentees et sont a rechercher dans les sites qui devaient

consteller l’entite territoriale et desquels provenaient les objets finis et semi-finis importes dans la

cavite (Jequier, 1975).

Dans le meme massif s’ouvre le Wildenmannlisloch a 1628 m, ou a ete decouverte une

modeste serie lithique recueillie en position secondaire dans des depots ossiferes a 50 m de

l’entree. Le faible taux de sedimentation semble etre a l’origine des deplacements horizontaux

des vestiges, qui ont sejourne longtemps en surface et qui ont par consequent ete soumis a une

dispersion et une alteration. La matiere premiere la plus frequente est un quartzite a grain tres fin

disponible dans des depots glaciogenes a 9 km de la grotte, alors que deux eclats sont en chaille

grise et en jaspe rouge a radiolaires. Technologiquement, l’industrie est proche de celle de

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320314

Wildkirchli, meme si elle s’en distingue par l’absence de debris, d’eclats de petites dimensions et

de nucleus, demontrant que les activites de taille se sont deroulees ailleurs (Jequier, 1975).

A des altitudes plus importantes se trouvent les grottes des Totes Gebirge, le Salzofenhole

(2000 m) et la grotte de Ramesch-Knochenhole (1960 m). La premiere a livre une modeste serie

lithique qui comprend une dizaine d’eclat dont quelques racloirs essentiellement sur chaille,

corneenne et jaspe locaux mais de mediocre qualite, tandis que les autres vestiges sont en silex

allochtone. Des niveaux E–C de la grotte de Ramesch-Knochenhole proviennent quelques outils

(Hille et Rabeder, 1986). En Styrie, on note les restes d’un foyer et d’un seul eclat trapu et epais

decouverts a Lieglloch (a 1290 m) dans la vallee de l’Enns (Jequier, 1975).

La grotte de Schnurenloch, a 1230 m dans le Simmental, contenait trois eclats en quartzite tres

alteres par des pseudo-retouches, attribue selon toute probabilite au Paleolithique moyen

(Jequier, 1975). Malgre une date 14C de 24 ka BP qui situe cette serie a une epoque plus recente

(Le Tensorer, 1998) soutient son attribution au Paleolithique moyen et avance l’hypothese d’une

frequentation entre la fin d’un glaciaire et le debut d’une phase interstadiaire. Differents sites en

grotte dans les Alpes francaises et dans le Jura suisse montrent une intense frequentation des

Ursides melee a des traces d’occupation anthropique. Dans la grotte du Bare (Haute-Savoie), on

signale un foyer associe a une dizaine de vestiges. Un seul eclat, profondement altere par des

pseudo-retouches, provient de la grotte de Fournet (Jequier, 1975). Dans la grotte des Plaints,

quelques eclats ont ete decouverts disperses dans la couche paleontologique. Il s’agit de 16

pieces, toutes profondement alterees par le pietinement et les deplacements : 14 sont en chaille

locale, roche de mediocre qualite, alors que les autres sont en silex allochtone indetermine et en

quartzite rougeatre a grain grossier contenu dans les formations erratiques alpines regionales.

L’industrie est a technologie Discoıde, elle compte un seul racloir demi Quina et trouve des

affinites avec Wildkirchli (Jequier, 1975).

Objet de recherches recentes (Bernard-Guelle, 2002a), le Massif du Vercors conserve un

nombre assez important de sites, parmi lesquels quelques cavites intensement frequentees par

l’ours des cavernes. Dans la grotte de Marignat, le remplissage a livre des eclats de technologie

Discoıde et Levallois en silex senonien d’origine indeterminee qui correspondraient a des

occupations de courte duree sans production lithique sur place (Bernard-Guelle, 2000). Il

convient de signaler le contexte mineral particulier de la grotte de La Passagere (1050 m), dont

les parois sont parsemees de nodules de silex senonien. De la couche 4 provient une abondante

faune a Ours, accompagne de la Marmotte, du Cerf, du Sanglier et d’une trentaine de pieces, dont

plus de la moitie realisees en silex local ; les autres sont en silex disponible a proximite de la

grotte ou en silex allochtone, provenant de la partie meridionale du massif. L’industrie,

technologiquement Levallois et numeriquement pauvre malgre la presence de silex senonien,

suggererait l’existence d’une halte de chasse visitee lors de frequentations du Vercors selon une

direction N–S (Bernard-Guelle, 2000).

Objet de recherches entamees dans les annees 1960, la grotte de Preletang dans le Massif des

Coulmes a livre des vestiges mousteriens dans la galerie interne et dans l’entree actuelle. Si

l’industrie lithique du premier secteur paraıt clairement remaniee, celle de l’entree temoigne

d’un depot primaire, probablement multiple, de vestiges et d’ecofacts : aux restes fauniques

d’ongules (cerf, chevreuil, sanglier, bovides), ours des cavernes et marmotte, s’ajoutent des

structures de combustion et une industrie lithique Levallois (Tillet et Bernard-Guelle, 1998). Des

pointes, des instruments a bords convergents et des racloirs sont confectionnes sur des matieres

premieres locales ou sublocales (7 km) et sur des materiaux exterieurs au massif mais dont la

source est distante de moins de 20 km. La segmentation de la chaıne operatoire suggeree par les

produits finis ou semi-finis importes dans le site, integree a une activite de debitage occasionnelle

F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 315

a faible investissement technique, definissent pour cette cavite un facies economique typique des

sites de consommation. L’interpretation de Preletang fait reference a un campement de courte

duree, siege d’une activite specialisee liee a la subsistance (Bernard-Guelle, 2002b).

La chronologie 14C de ces sites place la frequentation animale et les occupations

neandertaliennes concomitantes dans le stade isotopique 3 (Pacher, 2003 ; Tillet, 2001, 2003) :

38 470 � 810 BP pour la grotte du Bare (Rouch-Zurcher cite par Tillet, 2001), 46 200 � 1500

BP pour la couche I de Preletang, 34 000 � 3000 et 31 200 � 1100 BP pour Salzofenhole

(Neugebauer-Maresch, 1999 ; Pittioni, 1984), 28 130 � 600 et 33 500 � 240 BP pour le

Lieglloch, 31 300 + 1900/-1800, 34 600 + 2800/-2700, 34 900 + 1800/-1500, 36 100 + 300/-

2800 et 37 200 + 1900/-1600, 38 900 + 2300/-2200, 41 400 + 5300/-4900, 44 500 + 2900/-

2800, 51 300 + 2800/-2700, 52 000 + 4700/-4500 BP pour la grotte de Ramesch-Knochenhole

(Hille et Rabeder, 1986). Les dates sont en grande partie superposables a celles de la Caverna

Generosa.

Les donnees sur le contexte paleoecologique de ces frequentations animales et humaines sont

tout aussi fragmentaires. L’association pollinique de Ramesch-Knochenhole se rapporte a une

periode chaude, dite « Interglaciaire de Ramesch-Knochenhole » (Hille et Rabeder, 1986), qui

aurait connu dans cette region des conditions plus favorables que celles de l’heure actuelle. Dans

les Alpes suisses est attestee une faune alpine en situation interstadiaire, correlable avec

l’interstade de Hengelo (Le Tensorer, 1998), alors que l’attribution paleoclimatique des niveaux

7d et 7c de Schnurenloch paraıt plus discutee. Le plus ancien de ces deux niveaux temoigne d’une

phase a toundra avec Ovibos moschatus, Marmota marmota, Microtus arvalis, Pyrrhocorax

alpinus, a correler avec une periode precedent l’interstade de Hengelo ou bien immediatement

posterieure si l’on considere la date 14C (Le Tensorer, 1998). Le niveau 7c indique en revanche un

interstade, avec apparition d’Eliomys quercinus et Evotomys glareolus sur un fond biologique

glaciaire toutefois tres prononce. A Preletang, la frequentation s’insere dans un cadre varie avec