Eisenproduktionswerkplätze der späten römischen Kaiserzeit (3.–5. Jh. AD) im inneren Barbaricum...

-

Upload

uni-heidelberg -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Eisenproduktionswerkplätze der späten römischen Kaiserzeit (3.–5. Jh. AD) im inneren Barbaricum...

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

1

EisenproduktionswerkplatzederspatenromischenKaiserzeit(3.–5.Jh.AD)iminnerenBarbaricum

Armin Volkmann, Universität Würzburg

WorkshopsofironproductionfromthelateRomanperiod(3rd–5thcenturyAD)inCentralBarbaricum

AbstractBy systematic surveymethodswere numerous previously unknown finding sites discoveredalsoatthedevastatedvillages"KleinGörigk"and"Kausche"insouthernBrandenburg(Fig.1).This illustrates thepotentially richness of archaeological sites in this barren landscape as anexemplarycaseinanintensivelyexaminedregion.ThenumerousworkshopsofthelateRomanperiodinthe3rdto5thcenturyADindicateamassiveironproductioninthisregion.Theironproductionwasfarbeyondofownneeds.Itwastheeconomicalbasisfortrade.Interestingly,inthe iron‐smelting centers at the "Niederlausitz"no settlements and cemeteries of this periodhavebeendiscovered.Thesearea little furtheraway in themore fertile lowlandbasins.Theworkshops have been visited only temporarily for iron smelting. The stereotyped ironproductionworkshopswerebuiltincloseproximitytolocallyoccurringironore.Andtheywereestablished in the woodlands. By the mass production of iron, which required very muchcharcoal, isalsopresumedanegative impactontheprehistoricenvironment.Evidenceof thealleged"ecologicalcrisis"attheendofthelateGermanicculture(midofthe5thcenturyAD),however,couldnotyetbeproven.ZusammenfassungDurch systematische Prospektionen in Südbrandenburg wurden auch bei den devastiertenOrtschaftenKleinGörigkundKauschezahlreichebisherunbekannteFundplatzeentdeckt(vgl.Abb.1).DieseverdeutlichendenFundreichtumdieserkargenLandschaftals„archäologischesFenster“einerfallbeispielhaftintensiverforschtenRegion.DiesehrzahlreichenWerkplätzederspätenrömischenKaiserzeit(3.–5.Jh.AD)belegeneinemassenhafteEisenproduktion,dieüberdenEigenbedarfweithinausgingunddieGrundlage fürHandeldarstellte. Interessanterweisesind im Eisenverhüttungszentrum des Niederlausitzer Grenzwalls keine zeitgleichen Sied‐lungen und Gräberfelder entdeckt worden. Diese liegen etwas weiter entfernt in denfruchtbarerenNiederungs‐ undBeckenlandschaftenderUmgebung.DieWerkplätze sindalsonurtemporärzurEisenverhüttungaufgesuchtworden.DiestereotyperrichtetenEisenproduk‐tionsstätten wurden in unmittelbarer Nähe zum lokal vorkommenden „Raseneisenerz“ imwaldreichen Gebiet errichtet. Durch die massenhafte Eisenproduktion, die äußerst vielHolzkohlebenötigte,istauchvonnegativenFolgenaufdieprähistorischeUmweltauszugehen.Indizien einer mutmaßlichen „ökologischen Krise“ zum Ende der spätgermanischen Kultur(Mitte5.Jh.AD)konntenjedochbishernichtsicherbelegtwerden.ImVorfelddesBraunkohlen‐TagebausWelzow‐SüdwurdendurchsystematischeProspektionbisherhunderteneuemehrphasigeFundplätzemit einigen tausendFundstellen inden letzten Jahrzehntenentdeckt. Die großflächigen Zerstörungen der Kulturlandschaft stellen gleichzeitig die selteneMöglichkeitderkomplettenUntersuchungeinerLandschaftdar,dieleiderunwiederbringlichzerstört

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

2

wird.BisheutewurdenalleineindiesemTagebauimSüdenBrandenburgs17Dörferabgebaggert,umdie bis zu 100 m tief liegenden Braunkohlenflöze abzubauen. Fallbeispielhaft werden hier zweiFundplätzeumdasehemaligeDorfKleinGörigkvorgestellt,diemitgermanischerEisenverhüttunginVerbindunggebrachtwerdenundvomVerfasserindenJahren2006/2007untersuchtwurden.Unweitvon Klein Görigk lag auch die Ortschaft Wolkenberg, aus deren Umfeld mehrere tausend spät‐kaiserzeitliche Rennofenbefunde des 3.–5. Jh. AD dokumentiert wurden, die in der Literatur als„germanischesVerhüttungszentrumumWolkenberg“bekanntwurden(vgl.Spazier2000).DerArtikelberuht auf Grabungsberichten an das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege (BLDAM),ReferatBraunkohleinCalau.

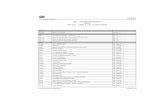

Abb.1:ÜbersichtskartierungderFundplätzeumKleinGörigk,das imBraunkohlen‐TagebauWelzow‐Süd in SO‐Brandenburg bis 2005 devastiertwurde.Die großflächigen Zerstörungen der einstigen Kulturlandschaft hattennach dem Verursacherprinzip des brandenburgischen Bodendenkmalgesetzes umfangreiche archäologischeFundplatzprospektionen zur Folge. Dabei konnten mehrere tausend Fundstellen lokalisiert und dokumentiertwerden,diediehoheFundstellendichteauchderansichrechtunfruchtbaren,sandigenHöhenlagendesLausitzer

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

3

Grenzwalls eindringlich verdeutlichen.DieFundplätzeder römischenKaiserzeit sindmit transparenter Signaturunter „andere Zeiten“ auf der gezeigten Karte dargestellt. Bei allen „Werkplätzen“ handelt es sich umEisenverhüttungsplätzeder späten römischenKaiserzeit. Interessanterweise sind imTagebauWelzow‐Südbisherkeine Siedlungen und Gräberfelder der römischen Kaiserzeit erkannt worden. Wahrscheinlich wird derunfruchtbareNiederlausitzerGrenzwall,mit seinen lokal reichhaltiganstehendenRaseneisenerzschichten indenTälernderFließe,nurtemporärzurEisenverhüttungaufgesuchtwordensein,wobeidiepermanentenSiedlungeninden fruchtbaren flächigenLug‐LandschaftenderweiterentferntenNiederungen lagen. ImbenachbartenTagebauJänschwaldemit etwas fruchtbarerenBöden istdieBefundlageumgekehrt:Dort konnten einige SiedlungenundGräberfelderder jüngeren römischenKaiserzeit bis zur frühenVölkerwanderungszeit (3. bis1.Hälfte5. Jh.AD)ergrabenwerden,aberkeinezeitgleichenWerkplätze,wasdiegenannteTheseunterstützt(Abb.BLDAM2008,115).Durch die Lage des Fundplatzes im Bereich des Gemarkungsgrenzgrabens erhielt er zwei Bezeich‐nungenundzwaröstlich:Kausche34undwestlich:KleinGörigk22(vgl.Abb.1untenrechts,Verlaufder Strich‐Punk‐Linie). Die Untersuchungsfläche wurde ursprünglich als Wald genutzt. Durch denEinsatzschwererRodungsmaschinenundaufgrunddesEntfernensderBaumstubbenmitBaggernderausführenden Forstfirmen,war die Ausgrabungsfläche in einigen Bereichen leider recht tiefgründiggestört(bis60cmunterGeländeoberkannte).DieProspektionsfundewurdenzunächstindasdigitaleVermessungssystem als Einzelfundkartierungen in den Gesamtplan eingemessen, um Fundkonzen‐trationen aus den einzelnen systematischen Oberflächenbegehungen zu generieren, sodass dieGrabungsschnitte zielgerichtet angelegt werden konnten. Die feststehenden Messpflöcke, in einemKoordinaten‐Rastersystem, bildeten das Bezugssystem für die Anlage der Sondagen und folgendenGrabungen.Fund‐undBefundlagenwurdenmiteinerTotalstationzusammenmitderzeichnerischenDokumentationeingemessenundimRahmeneinesCAD‐Programmsvisualisiert(vgl.unten).

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

4

Abb.2(vorhergehendeSeite):InderDetailkartierung(vgl.zurLagedasrotmarkierteRechteckinAbb.1)sinddieWerkstatt‐Fundstellender römischenKaiserzeit,dieausmeist10bis15Rennofenbefundenbestehen,dargestellt.BeiderAnlagederSuchsondageschnittewurdenzweiProspektionsmethodenangewandt: ImSüdensiehtmandieAnlage vonSondagen inparallel verlaufendenSchnittenmit festgelegtemAbstand von25m,diebei erkanntenBefunden zu Grabungsflächen erweitert wurden. Nördlich davon wurden durch personalintensive, lückenloseOberflächenbegehungen (im Rastersystem) Einzelfundkartierungen erstellt. Die Symbole der Kartierung zeigensowohl einzelne als auchmehrere Funde. In Bereichen von Fundhäufungenwurden anschließend kleine 5x5mSuchquadrante perHandausgeschachtetunddurchgesiebt.ImFallvonweiterenFundenwurdendanndieQuad‐rate erweitert,ummöglicheBefundlagen zu erkennen. Sokonnten eineVielzahlbisherunbekannterFundstellenerkanntwerden,diebeimEinsatzvonMaschinen,durchdieFlachgründigkeitderBefundebzw.derKulturschicht‐resteunddeman sichgeringenFundaufkommenvon rechtunspezifischenFunden,nichterkanntwordenwären.Das sehr geringeWasserhaltevermögen der anstehenden feinen Sande der Saale‐Kaltzeit ermöglicht nur sehrschlechte Befunderhaltungen,wobei diese oft als sogenannte „Minutenbefunde“, einer leicht gräulichen Boden‐verfärbung,nurimfrischen,nochnichtabgetrocknetenBodenplanumerkennbarsind(Abb.BLDAM2008,119).Im Fundplatz Kausche 34/Klein Görigk 22 wurden mehrere Fundhäufungen von vermeintlichen„Eisenschlacken“ und einzelnen, verstreuten Vorgeschichtsscherben lokalisiert, sodass zunächstangenommen wurde, hier würde es sich um ein Eisenverhüttungsplatz der römischen Kaiserzeithandeln. Der Fundplatz liegt an der Gemarkungsgrenze vonKlein Görigk zuKausche auf demnachWesten flach abfallenden Kuppenbereich, zwischen der Höhenlinie 133,50 m und 132 m, amwestlichenRandbereichdesTagebaus,ca.1950msüdwestlichderOrtschaftNeuPetershain,dienichtdevastiertwurde.Nebeneinigenwenigenhochmittelalter‐bisneuzeitlichenScherbenkam imNordenderFlächeeineKonzentrationvonvorgeschichtlichenScherbennachdemmaschinellenAbzugdesOberbodensundderAnlageeinesHandplanumszumVorschein.NacheingehenderPrüfungkonntendieScherbenderbronzezeitlichen Lausitzer Kultur zugesprochen werden. In NNO‐SSW‐Richtung verlief auf derGrabungsflächeeinca.2,40mbreiter,graubrauner,starkhumoserStreifen,dersichalsGemarkungs‐grabenzwischenKleinGörigkundKauscheerwiesundimProfilalsSpitzgrabenausgeführtwar.Diezu Beginn der Ausgrabung bestehende These, es könne sich hier erneut um einen germanischenEisenverhüttungsplatz handeln, wurde basierend auf den Prospektions‐Schlackenfunden zugrundegelegtundwarsehrnaheliegend,dennimdirektenUmfeldwarensolcheBefundlagenschonmehrfachlokalisiert worden (vgl. Abb. 1). Es konnten jedoch keine eindeutigen Rennofenbefunde erkanntwerden. Bei den 21 Befunden im Süden der Grabungsfläche handelte es sichmeist um sehr flacheStreulagenvonSchlacke.WiedieeingeleiteteMaterialprüfungergab,warendieFundstückenichtausEisenschlacke, sondern ausneuzeitlicherBraunkohlen‐Letteschlacke, diebei derVerbrennung einerminderwertigen Braunkohle‐Sand‐Mischung als Abfallprodukt entsteht. So handelt es sich hier umAbfallgruben, wobei der Gemarkungsgraben, verschiedene Forstgräben und weitere Bodenuneben‐heitenzurEntsorgungderBraunkohlen‐LetteschlackeimWaldgenutztwurden.AlsDatierungsansatzistallgemeindieZeitabdem19.Jh.,mitdemEinsetzendesverstärktenBraunkohlenabbaus,bisindie1950/60erJahrezunennen,dakeinFundmaterialgenauerdatierte.Im Nordbereich wurden, verbindend zwischen den zuerst angelegten Sondage‐Quadraten weitereSchnitte angelegt in denen sieben Befunde erkannt werden konnten. Weitere parallel verlaufendeSondageschnittebliebenohneerkennbareBefunde,danurwenigeScherbendesHochmittelaltersundder Neuzeit zum Vorschein kamen. Der Gemarkungsgrabenbefund konnte über eine Länge von ca.250_mdokumentiertwerdenunderbrachteausschließlichFundmaterialderNeuzeit(meistKeramikundeinigeEisenteile).IndernördlichanschließendenzentralenKuppenlagewarderGrabenkompletterodiert. Südwestlichdavonundbesondersnördöstlich, anden recht flachenUnterhängen,warderGemarkungsgraben inseinemVerlaufnochübereinigeweitere100merhalten.DerweitereVerlaufdesGemarkungsgrabenswurdefürdenGesamtplandesTagebauvorfeldeseingemessenundistsomitexaktdokumentiert.ImPlanumwurdeerkenntlich,dassderVerlaufdesGemarkungsgrabens,anhandvonWagenspuren,auchalsWeggenutztwurde.WahrscheinlichwurdeindiesemZusammenhanginjüngsterZeitdieBraunkohlen‐LetteschlackealsWegbefestigungaufgebracht,diewohlauseinernahenfrühindustriellen Braunkohlenverbrennungsstätte stammt,wie sie in den schriftlichen Dokumentenmehrfach bei der nächst größeren Ortschaft Welzow erwähnt werden. Neben dem Gemarkungs‐grabenbefundzeigtensichdreiflächigegelb‐brauneKulturschichtrestemitHolzkohleflitter,diedirekt

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

5

unterdemHumushorizont (Ah)des ehemaligenWaldbodens lagen. Indiesenkameneinigebronze‐zeitliche Scherben Einzelfunde zum Vorschein, die mit keinem Befund in Zusammenhang gebrachtwerden konnten. Auch schon aus den Sondagen der vorgehenden Prospektion konnten einigeurgeschichtliche Scherben ausgesiebtwerden, die dieNutzung desGebietes belegen, jedoch ebensobefundzusammenhangsloswaren. ImkuppigenBereichmiteinzelnenFundkonzentrationensinddieeinstigenBefundeeinerSiedlungodereinesGräberfeldes leidervollständigerodiert,wobeiaberdieFundenochalsletzteSpurenderbronzezeitlichenNutzungdieserexponiertenLageanzusehensind.

Abb. 3: Ähnlich wie im unweit gelegenen Fundplatz Sellessen 7 (Kr. Spree‐Neiße) sind auch im germanischenEisenverhüttungszentrum im TagebauWelzow die Befundlagen der einzelnen Rennöfen bei Klein Görigk oft inReihenangeordnet,diemöglicherweise eineVerhüttungssaisondarstellen.Dem entsprechendkönntendieEisen‐Verhüttungsplätzenur saisonal,aberübermehrere Jahre immerwieder temporäraufgesuchtworden sein (Abb.Volkmann2005,120).DerzweiteFundplatz,KleinGörigk28,liegtebenfallsimVorfelddesTagebausWelzowSüdundwurdeauch aufgrund der systematischen Prospektion, durch eine Fundhäufung von Eisenschlacken undeinzelnenVorgeschichtsscherben,lokalisiert.AnfangserhielterdieProspektionsbezeichnungPW79.Die Fundstelle ist im sehr flach nach Süden abfallenden Hangbereich, in der Höhenlage um 132–132,50_m,unmittelbarwestlichdeszurEntwässerungdienendenTagebaubrunnenriegelsgelegen.DerFundplatz befindet sich amwestlichen Randbereich des Tagebaus, ca. 1626m nordöstlich der Ort‐schaftNeuPetershain.DieFlächewurdebisheralsWaldgenutztundwarebenfallsdurchdenEinsatzvonschwerenBaggernund Radladern beim Baumstubbenziehen und der Metallberäumung in einigen Bereichen ober‐flächlich,teilbis40cmtiefgestörtworden.AuchdieserzweiteAusgrabungsbereichwurdezuBeginnder Maßnahmen in das digitale Vermessungssystem des Gesamtplanes eingehangen und dieMesspflöcke das Bezugssystem für die Grabung bildeten. Der Humushorizont wurde dem Relief

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

6

folgendperKettenbaggermiteinem2m‐Böschungslöffelabgetragen,sodassunmittelbarunterdiesemehemaligenWaldbodeneinPlanumperHandangelegtwerdenkonnte.

Abb. 4 und 5: Experimentelle Rekonstruktion eines ger‐manischenRennofens(links).DerVerhüttungsvorgangistsehraufwändigunddauert2TagebisdasRoheisenausdemErz komplett ausgeschmolzen ist. In einemAbstichwird danach die leichtere Schlacke, die auf dem nochrecht unreinen Roheisen schwimmt, aus dem Ofenmundabgelassen, der unterhalb einer Luftdüse liegt (Abb.rechts ganz unten am Ofen). Im Profil eines Rennofen‐Befundes bei Klein Görigk ist sehr schön ein typischerEisenschlacken‐Klumpen in situ zu sehen, der sichunterhalb der Eisenluppe an der Ofensole gebildet hat.Ganz unten befinden sich schwarzeHolzkohlereste (vgl.Abb.11)(Abb.BLDAM).

Einigehochmittelalter‐bisneuzeitlicheScherbeneines typischen „Scherbenschleiers“,derdurchMistdün‐gungausdenumliegendenDörfernimVerlaufderZeitentstand,belegendiezwischenzeitlicheNutzungdeshiergelegenenWaldesalsAckerstandort. ImNordenderFlächekamenalspartielleKonzentrationenauchvorgeschichtlicheScherbenzumVorschein.EinGroßteildernördlichenFlächewarmiteinermittelbraunenSandschicht (humosundHolzkohleflitter führend)von ca.5 cmMächtigkeitüberzogen,wobei es sichumeineFließerdehandelt,dieauchalsKolluviumbezeichnetwird.DiesesKolluviumverliefdemRelieffolgendundistsoeinaussagekräftigesIndizeinerstarkenErosion imSpätmittelalterundder frühenNeuzeit,wiedie entsprechenden Scherbenfunde belegen. Dabei wurde nicht nur der Oberboden, sondern auch weiteTeilederdarunterliegenden,vorgeschichtlichenKulturschichterodiert,dienurpartiellerhaltenblieb.InN‐S‐Richtung,dem leichtenHanggefälle folgend,verliefen imSüdbereichzweica.2,20mbreiteundbis56_cm tiefe Abflussrinnen, die mit fleckig graubraunen, stark geschichteten abwechselnden Lagen vonanstehendem Boden und homosem Substrat verfüllt waren und die enorme Erosion durch mehrmaligeStarkregenereignissedesSpätmittelaltersundderfrühenNeuzeitaufungeschütztemsandigemAckerbodenverdeutlichen.Befund1beinhalteteScherbendesHochmittelaltersundderfrühenNeuzeit,auchinseinentiefstenBereichen, die ihn als teminuspost quem indie früheNeuzeit stellen. So sinddie zwei Erosions‐befunde sichere Hinweise auf eine durch Baumbewuchs ungeschützte (entwaldete), größereWirtschafts‐fläche,dieimSpätmittelalterundderfrühenNeuzeittemporärauchalsAckergenutztwurde.NachstarkerBodendegenerationinderNeuzeitwurdedieAcker‐undWeidenutzungwiederaufgegebenunddieFläche

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

7

istwiederbewaldetworden.SohandeltessichhierumeineWirtschaftsbracheunterheutigemWald,derenSpurendervormaligenNutzungimBoden,anhandderErosionserscheinungen,dauerhaftarchiviertwurden.

Abb. 6: Für die energieintensive Verhüttung des lokal vorkommenden Raseneisenerzes müsste massenhaft sehr vielHolzkohleerzeugtwerden.Holzkohle‐Grubenmeilerkonnten inderbrandenburgischenNiederlausitzvielfachdokumen‐tiertwerdenunddatierensicher indiespäterömischeKaiserzeit,wiehiereinentsprechenderBefundausSellessen(Kr.Spree‐Neiße)zeigt(vgl.Volkmann2011,Katalog).DieHolzkohlewurdenichtnurfürdeneigentlichenVerhüttungsprozessbenötigt,sondernauch fürdieRoherzaufbereitung,beiderdaszuvoranderLuftgetrockneteRaseneisenerzaufoffenerHolzkohlenglutgeröstetwurde.DabeiverdampftedieRestfeuchteunddasoxidierteEisenerzistreduziertworden,wasdieSchmelzeigenschaften erheblich verbesserte. Erst das so aufbereitete, reduzierte Eisenerz ermöglichte überhaupt dieProduktionvonhalbwegsverwendbarenRoheisen.DieinderNieder‐undOberlausitzlokalindauerfeuchtenSandbödenimEinflussbereichvonQuellenundBächenrechthäufigvorkommendenRaseneisenerzesindansichrechtminderwertig,abersehr leichtabzubauen,da siemeistnurwenigeDezimeterunterderGeländeoberfläche liegen.DieLausitzerEisenerzewurdennochbisindiefrüheNeuzeitabgebaut,verhüttetundgeschmiedet(vgl.Lychatz/Janke2000).InexperimentellenVersuchen zur germanischen Eisenverhüttung, an denen der Verfasser als Mitarbeiter des Museums derWestlausitz2010/11teilnahm,konntenausca.30kgEisenerzmiteinemhalbenZentner(25kg)HolzkohleineinemrekonstruiertenRennofen(vgl.Abb.4)ca.3kgRoheisengeschmolzenwerden,ausdemwiederum1kggeschmiedetesEisenimBarrenformentstand.D.h.um1kgWerkzeug‐Eisenzugewinnen,musstendieGermanenmindestens30–40kgHolzkohleeinsetzen,wasinAnbetrachtdermassenhaftenSchlackefunde inderLausitzwohlauchnegativeAuswirkungenaufdieUmwelthatte.Sichere Indizieneinermutmaßlichen „ökologischenKrise“konnten jedochbishernichtzweifelsfreierkanntwerden (vgl.Volkmann2010aund2010b)(Abb.A.Volkmann).ImGegensatzzumerstenvermeidlichenEisenverhüttungsplatz,dersichalsflächigerSchlackeabfallbereichherausstellte, konnte amFundplatzKleinGörigk28 eindeutig eineEisenherstellungbelegtwerden.Unterden30Befundensind14Rennöfen,dieindreiregelmäßigenReihenangelegtwarenundnoch17–28cmtieferhaltenwaren.EsscheintsichhierumdieRennofenbatterieneinerVerhüttungssaisonzuhandeln–einemmit dem Holzeinschlag und der Holzkohleproduktion „wandernden“ Eisenherstellungsplatz. Östlich undnördlich des Feldriegelsmit den Befundenwurdenweitere Rennöfen aufgrund von Eisenschlackefundenlokalisiert,dieebensoergrabenwurden.DreiweitereBefundedesWerkplatzesKleinGörigk28waren im

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

8

Planum rund, im Profil halbrund, ca. 95–108 cm tief und sind so als Holzkohlengrubenmeiler zu inter‐pretieren(Abb.7und8).BeieinemdieserBefundehandeltessichumeinenrechtkleinenGrubenmeilervonnur161x152cmGrößeimBereichdeserstenPlanums.DerDurchmesserderbeidenanderen,fastrundenGrubenmeilerenbeträgtimmerhin270und388cm.WeitereLehm‐bzw.SandentnahmegrubendientenzumOfenbau und der Meilerabdeckung während des Schwelbrandes (vgl. Abb. 10). Bei einem unregelmäßigfleckig‐ovalenBefundhandeltessichumeineehemaligeLehmentnahmegrube,dieimAnschluss,nachdemAbbrandderRennöfen,mitOfenschuttverfülltwurde,wiedierechthäufigen,nochimVerbunderhaltenenBrandlehmfragmentederehemaligenOfenwandungenmitglasiggebranntenInnenfächenverdeutlichen,diebiszu111gGewichtaufwiesen.DieRennöfenbefundewarenzumGroßteilleiderimoberenBereichdurchdieMetallsuchederVorfeldberäumungdesTagebausgestört.

Abb.7und8:ZweiBeispieleweitererHolzkohlen‐GrubenmeilerimTagebauVorfeldWelzow‐Süd.IhreGrößevariiertvonum1mGröße (vgl.Abb.6)biszu2–3m imDurchmesser,bzw. inderDiagonalen.Daneben sindaberauchzahlreichespätkaiserzeitlicheMeilerbefundeinfastrechteckigerFormbekannt,dienichtmitsehrähnlichimPlanumerscheinendenGrubenhausbefundenzuverwechselnsind.ImProfilsinddiegrößerenMeilermeistwannenförmig(vgl.Abb.7).KleinereBefunde sind dahingegen oft weniger flach an der Befundsole. Eine zeitliche Staffelung war bisher anhand derBefundformennichteindeutigfestzumachen.GanzähnlicheGrubenmeilersindauchausdemMittelalterundderNeuzeitbekannt,wobei diese jedoch tendenziell eher eine runde bis ovale Befundform im Planum aufweisen. Typisch für dierömischeKaiserzeitsindinderNiederlausitzjedochrechteckigeBefunde,wierechtsoben(Abb.BLDAM).

Abb. 9 und 10: Links ist ein Ambossstein zusehen, der zum Zerkleineren des gerösteten Eisenerzes diente, wie eineentsprechendeBefundlage inSellessenverdeutlichte.BeidieserwarumdengroßenGranit‐Findlingzermahlenes,zuvoroxidierendrötlichgebranntesEisenerzineinerdünnenSchichtdeponiert.InderÜbersichtderBefundlageneinestypischenWerkstattplatzesbeiKleinGörigk istdurchzahlreicheÜberschneidungenderBefundevonRöststellen,HolzkohlemeilernundkleinenRennöfendieMehrphasigkeitdesnurtemporäraufgesuchtenVerhüttungs‐undSchmiedeplatzesdeutlichzuerkennen(Abb.BLDAM).

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

9

UnterdenFundendesWerkplatzesKleinGörigk28warenmeist nur zahlreichekleineEisenschlacken zubergen. Die großen Eisenschlackeklötze waren durch die vorhergehenden Arbeiten des Kampfmittel‐räumdienstes aus der Befundlage gerissenworden und lagen oberirdisch unweit der Befunde, wobei sieabernunnichtmehreindeutigihremursprünglichenBefundzugeordnetwerdenkonntenundsoauchnichtindieAuswertungmiteinbezogenwurden.ZweiBefundekonntenaufgrundderStreuungvonzerkleinertenEisenerzstücken als Eisenerzaufbereitungsstellen identifiziert werden. In einem Befund konnte eineEisenerzröststelle aufgrundderBrandspurenundkleinererEisenerzfragmenteumeinen großenAmboss‐stein (41x33x12_cm) (vgl.Abb.9)miteinemkleinerenKlopfsteinfund(18x12x2_cm)erkanntwerden.BeieinemweiterenGranit‐Findlingvon141x62x56 cmGrößekönntees sichmöglicherweiseumeinen „Kult‐stein“ bzw. eine gekippte „Stehle“ handeln, da das umliegende Scherbenmaterial ausschließlich direkt amStein zu finden war. Möglicherweise könnte es sich hier um Reste von „Opfergefäßen“ handeln, die andiesem außergewöhnlich großen Monolith bewusst zerschlagen, d.h. den „Bodengöttern“ dargebrachtwurden.Letztlich sinddiesekultischenHandlungen jedochnichtbelegbar, aberauffällig istdieScherben‐häufung direkt am großen Findling,wohingegen sich der gesamteWerkstattbereich durch eine deutlicheFundarmutauszeichnet.

Abb11:SchematisierteProzessebeiderEisenverhüttung.LinksistdermitabwechselndenLagenvongeröstetemEisenerzundHolzkohlegefüllteRennofenzusehen,derübereinerkleinenGrube,diemitschlagfrischenSpalthölzernundzuunterstmit Gras gefüllt ist. In dermittleren Abbildung ist der Rennofen nach dem Verhüttungsprozess dargestellt,wobei dieSchmelzschlacke indieSchlackengrubeabgeflossen ist.NachdemAbtragdesnureinmalverwendbarenRennofenskanndieEisenluppeherausgenommenwerden,diedannnochausgeschmiedetwerdenmuss,umweitereVerunreinigungendesRoheisensdurchVerdichtungbeimHämmernauszutreiben.DabeientstandenEisenbarren,dieverhandeltwurdenundananderenOrten,meistinSiedlungsnähe,zuEisenwerkzeugenund‐waffenweiterverarbeitetunddabeierneutgeschmiedetwurden(Abb.Lychatz/Janke2000,296Abb.11).AusdemdenFundplatzflächigüberdeckendenKolluvium(Stärke3–8cm)kamnurrechtundifferenziertesScherbenmaterial insekundärerFundlagezumVorschein.DieseFundekonnten,ebensowiedienichtver‐lagerten Scherbenfunde aus den teilweise noch fleckig erhaltenen Kulturschichtresten von nur 2–5 cmMächtigkeit, nur allgemein als vorgeschichtlich datiert werden, da sie ausnahmslos sehr kleinteilig undunspezifisch unverziert waren. Allgemein kann nur im seltenen Ausnahmefall ein spätgermanischerEisenwerkplatz imUntersuchungsgebietanhanddessehrspärlichenFundmaterialsdatiertwerden.EinigeDatierungenvonHolzkohlenausRennofenbefundenumdendevastiertenOrtWolkenbergerfolgtenjedochanhandnaturwissenschaftlicherC‐14‐Analysen.AufgrundderanalogenRennofenbefundevonKleinGörigk,dasnurwenigeKilometeröstlichvom„germanischenEisenverhüttungszentrum“umWolkenberg liegt, istaber eine Datierung in die späte römische Kaiserzeit sehr realistisch, so wie auch die Befundlagen vonSellessen(Kr.Spree‐Neiße)bestätigen.

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

10

Besonders interessant ist an einigen Schlackenstücken aus Klein Görigk, dass sich an diesen Schmelz‐schlackenHolzkohle‐und Grasabdrückebefinden,dieAuskunftüberdieFüllungderOfengrubeundzumAufbau des Ofens geben. So erfolgte die Holzkohleverbrennung teilweise unvollständig bzw. Holzkohlerutschte indasOfenunterteilderGrube,wodieSchlackeaufeinemvorbereitetenfeuchten„Grashalmbett“schnellerstarrteunddasorganischeMaterialdabeialsNegativabdruckwiderspiegelt.AusBefund8konntennoch 1156 g Eisenschlacke geborgenwerden, die teilweisemit größeren geglätteten Brandlehm‐Stückenverbackenwar.Hierkönntees sichumeinemit feuchtemLehmausgekleidetePfannebzw.Ofenunterteil‐wandunghandeln,inderenBereichdurchdiekühlendeAnsaugluftderLehmnichtganzaushärteteunderstgebranntwurdealsdieheißeSchlackedarauflief.Trotz der Kleinräumigkeit der Befundlagen konnte insgesamt ein nahezu kompletter Eisenverhüttungs‐Werkplatz erfasst werden, wobei wieder einmal in dessen Umfeld keine dazu gehörigen Siedlungs‐ oderGrabbefunde der germanischen Eisenverhütter nachgewiesen werden konnten. So ist davon auszugehen,dass die Eisenwerkplätze nur saisonal für den Verhüttungsprozess aufgesuchtwurden. Die permanentenSiedlungenmitihrenangegliedertenGräberfeldernkonntenbisher,trotzintensiverProspektionen,aufdemNiederlausitzerLandrückennichtnachgewiesenwerden.DienächstliegendengermanischenSiedlungenderspäten römischen Kaiserzeit sind erst ca. 12 km entfernt in der Nähe des fruchtbaren Spreetales beiSellessenundweiterentfernt,unweitderNeißebeiHorno(beideKr.Spree‐Neiße)imTagebauJänschwaldezulokalisieren(vgl.Volkmann2005aundSchwarzländer2001).

Abb.12:DieUntersuchungenumKleinGörigkerfolgten imzeitlichenVerlaufderGrabungskampagnengegenEnde fastdirekt an der Tagebaukannte bis zum Anrücken der gigantischen „Vorschnittbagger“, die das über den Kohleflözenliegende Deckgebirge der Oberfläche abbaggern und damit eine über Jahrtausende gewachsene Kulturlandschaftunwiederbringlichzerstören(Abb.BLDAM).

Forschungen zur Völkerwanderungszeit und zum Frühmittelalter Europas

11

BERG‐HOBOHM 2001

S. Berg‐Hobohm, Die Entwicklung eines germanischen Dorfes bei Göritz, Landkreis Oberspreewald‐Lausitz.

Ausgrabungen im Niederlausitzer Braunkohlenrevier 2000 (Calau 2001) 159–166.

BLDAM 2008

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Hrsg.). Ausgrabungen im

Niederlausitzer Braunkohlenrevier 2007. Arbeitsberichte der Bodendenkmalpflege in Brandenburg 20 (Wünsdorf

2008).

KOSCHKE/METZEL 2011

W. Koschke/S. Metzel, Rennherd, Hammer, Hüttenwerk. Die Geschichte des Oberlausitzer Eisens von (Göritz‐Zittau

2010). Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz 31 (Kamenz 2011).

LEUBE 1992

A. Leube, Studien zu Wirtschaft und Siedlung bei den germanischen Stämmen im nördlichen Mitteleuropa

während des 1.–5./6. Jh. u.Z. In: Ethnographisch Archäologische Zeitschrift 33, 1992, 130–146.

LYCHATZ/JANKE 2000

B. Lychatz/D. Janke, Experimentelle Simulation der frühen Eisenverhüttung. Arbeits‐ und Forschungsberichte zur

Sächsischen Bodendenkmalpflege Bd. 42 (Dresden 2000) 287–306.

LIPSDORF 2001

J. Lipsdorf, Köhler über der Kohle. Ausgrabungen von Holzkohlemeilern am Tagebau Jänschwalde. Ausgrabungen

im Niederlausitzer Braunkohlenrevier 2000 (Calau 2001) 213–224.

MÜLLING 2003

Mülling, R. Steinzeitgrab, Bronzezeitsiedlung und germanischer Verhüttungsplatz am Tagebaurand Schlabendorf‐

Süd. Ausgrabungen im Niederlausitzer Braunkohlenrevier 2001, 65–78 (Calau 2003).

RINNE 2003

C. Rinne, Ambosssteine, Hämmer, und Lehmvorrat auf germanischen Schmelzplätzen am Wolkenberg. Ausgra‐

bungen im Niederlausitzer Braunkohlenrevier 2001 (Calau 2003) 131–140.

SCHWARZLÄNDER 2001

S. Schwarzländer, Bestattung eines germanischen Handwerkers auf dem Hügelgräberfeld Horno. Ausgrabungen im

Niederlausitzer Braunkohlenrevier 2000 (Calau 2001) 171–176.

SPAZIER 2000

I. Spazier, Das germanische Eisenverhüttungszentrum Wolkenberg in der Niederlausitz/Südbrandenburg mit über

1000 Rennöfen. Arbeits‐ u. Forsch.ber. Sächsische Bodendenkmalpfl. 42, 2000, 317–331.

VOLKMANN 2005a

A. Volkmann, Alte Sellessener und Neu Haidemühler. Ausgrabungen im Niederlausitzer Braunkohlenrevier 2004.

Arbeitsberichte der Bodendenkmalpflege in Brandenburg 14 (Calau 2005) 108–124.

VOLKMANN 2005b

A. Volkmann, Spätgermanische Kulturlandschaft. Untersuchungen am Umsiedlungsstandort Sellessen, Lkr. Spree‐

Neiße. Archäologie in Berlin und Brandenburg 2003 (Berlin 2005) 92–96.

VOLKMANN 2010a

Indizien einer ökologischen Krise? − Geoarchäologische Untersuchungen zur Völkerwanderungszeit (4.− 8. Jh.) an der

unteren Oder (Signals of an ecological crisis? Geo‐Archaeological Aspects to the Migration Period (4th−8th cent. AD)

in the Lower Oder region). In: Theune, C./Biermann, F./Struwe, R. (Ed.) Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für

Johann Callmer (Berlin 2010) 147–158.

VOLKMANN 2010b

A. Volkmann, Geoarchäologische Forschungen zur Abwanderung der germanischen Bevölkerung aus dem unteren

Odergebiet im 5. Jh. AD: Eine siedlungsarchäologische GIS‐Studie von der frühen Eisenzeit bis zum frühen

Mittelalter. Inauguraldissertation am Fachbereich Sprach‐ und Kulturwissenschaften (Fb 9), Institut für

Archäologische Wissenschaften der J.‐W. Goethe Universität Frankfurt/Main.

VOLKMANN 2011

A. Volkmann, Die vorgeschichtliche Kulturlandschaft unter dem Umsiedlungsstandort Haidemühls bei Sellessen

(Spree‐Neiße). In: Schopper, F. (Ed.) Veröffentlichungen zur Brandenburgischen Landesarchäologie Bd. 43/44

(Wünsdorf 2011) 113–198.