EBER UND HIRSCH – ZOOMORPHE DARSTELLUNGEN ZWISCHEN RHEINGEBIET UND MASSIF CENTRAL

-

Upload

uni-freiburg -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of EBER UND HIRSCH – ZOOMORPHE DARSTELLUNGEN ZWISCHEN RHEINGEBIET UND MASSIF CENTRAL

Römisch-Germanisches ZentralmuseumForschungsinstitut für Archäologie

in Verbindung mit der

Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts

und der

Association Française pour l’Étude de l’âge du Fer

L’ÂGE DU FER ENTRE LA CHAMPAGNE ET LA VALLÉE DU RHIN34e colloque international de l’Association Française pour l’Étude de l’âge du Ferdu 13 au 16 mai 2010 à Aschaffenburg

DIE EISENZEIT ZWISCHEN CHAMPAGNE UND RHEINTAL34. internationales Kolloquium der Association Française pour l’Étude de l’âge du Fervom 13. bis zum 16. Mai 2010 in Aschaffenburg

Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 2012

Martin Schönfelder · Susanne Sievers (Hrsg.)

TIRÉ-À-PART / SONDERDRUCK

Redaktion: Martin Schönfelder (RGZM), Susanne Sievers (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts)

Redaktoren/comité de lectureAnne-Marie Adam (Université Marc Bloch, Strasbourg)Philippe Barral (Université de Franche-Comté, Besançon)Christopher Pare (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz)Rüdiger Krause (Johann Wolfgang von Goethe-Universität, Frankfurt a.M.)Katharina von Kurzynski (Landesamt für Denkmalpflege Hessen,Wiesbaden)Stéphane Marion (Service régional d’archéologie de la Lorraine,Nancy) Markus Marquart (Museen der Stadt Aschaffenburg)Réjane Roure (Université Paul Valéry, Montpellier)

Satz: Michael Braun (Datenshop Wiesbaden); Manfred Albert, Hans Jung (RGZM); Umschlaggestaltung: Reinhard Köster (RGZM) nach Vorlagen aus C. Nickel und C. Féliu

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-88467-193-1ISSN 1862-4812

© 2012 Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begrün -deten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nach -drucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funk- und Fernseh-sen dung, der Wiedergabe auf fotomechanischem (Fotokopie,Mikrokopie) oder ähnlichem Wege und der Speicherung inDatenverarbei tungs anlagen, Ton- und Bild trägern bleiben, auchbei nur auszugsweiser Verwertung, vor be halten. Die Vergü tungs -ansprüche des § 54, Abs. 2, UrhG. werden durch die Verwer -tungs gesellschaft Wort wahrgenommen.

Herstellung: Strauss GmbH, MörlenbachPrinted in Germany.

Die Tagung wurde unterstützt von:

Direction régionale des affaires culturelles Alsace,Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap),Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. e.V.,Sparkassenstiftung Aschaffenburg, Aschaffenburger Versorgungsbetriebe, Freunde des Römisch-Germanischen Zentralmuseums e.V.,Freunde der Archäologie in Europas e.V.

BARBARA FATH

EBER UND HIRSCH – ZOOMORPHE DARSTELLUNGEN

ZWISCHEN RHEINGEBIET UND MASSIF CENTRAL

Tierdarstellungen zählen zu den ersten archäologischen Zeugnissen in Europa. So sind zoomorphe Darstel-lungen kein typisch eisenzeitliches Phänomen. Bildliche Darstellungen im Allgemeinen bleiben in vor -geschicht licher Zeit selten, wobei sich einzelne Motive als charakteristisch für bestimmte Zeiten und Räumeerweisen, wie Hirsch und Eber für die vorrömische Eisenzeit. Grundlage dieses Artikels ist das Dissertationsprojekt »Hirschdarstellungen in der Urgeschichte Europas«,in dessen Rahmen die motivspezifischen Aspekte der Cervidendarstellungen in ihrem archäologischen Kon -text beleuchtet werden. Die diachrone und überregionale Betrachtung bildet die Basis für eine Beurteilungdes Aufkommens und der Verwendung von Bilddarstellungen in prähistorischen Gesellschaften und nähertsich so der Frage nach der kontextbezogenen Aussagefähigkeit unterschiedlicher Bildmedien in den ar chäo -logischen Quellen.Während der vorrömischen Eisenzeit, vor allem in den letzten vorchristlichen Jahrzehnten, entwickelt dasHirschmotiv eine bemerkenswerte Darstellungsvielfalt, die besonders in einem Vergleich mit Eber darstel -lungen, einem ebenfalls charakteristischem Motiv der Eisenzeit, offensichtlich wird. Die Quellenlage imGebiet zwischen Rhein und Massif Central zeigt mit Befunden wie den Hirschbestattungen von Villeneuve-Renneville, dép. Marne (Bretz-Mahler 1958b), Nogent-sur-Seine, dép. Aube (Poplin 1996), oder auch Ge -weih deponierungen wie der einer Geweihstange 1 in Grube 14 aus der Siedlung »Village les Arenes« beiLevroux, dép. Indre (Krausz / Soyer / Buchsenschutz 1989, 77-90), dass die Erforschung von Tier dar stel lun -gen in der Eisenzeit im Allgemeinen und Hirschdarstellungen im Besonderen, nicht auf die Quellengattungder bildlichen Darstellungen beschränkt werden sollte.

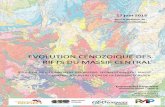

HIRSCH UND EBER ZWISCHEN RHEIN UND MASSIF CENTRAL

In der Bronze- und Spätbronzezeit sind vornehmlich Darstellungen von Vögeln, Rindern und deren Mischformen wie Rindervogel oder Tier-Objekt-Hybriden wie Vogelbarken charakteristisch. Mit dem Über-gang zur frühen Eisenzeit entwickelt sich eine Vielfalt der Tierdarstellungen: Eber, Pferd, Hirsch und Hundsind nun in vielen Bildwerken vertreten, letztere als typisches Motivensemble für die Darstellung derJagd 2. Bildliche Darstellungen finden sich in der Frühen Eisenzeit vor allem in Zusammenhang mit Grabinventaren.Hier sind es vor allem Artefakte wie (Trink-)Geschirr, körpernah getragene, persönliche Gegenstände (Gür -tel bleche, Rasiermesser) sowie Schutz- und Angriffswaffen, die als Bildträger ausgewählt wurden sowiedurch meist gute Erhaltungsbedingungen für Keramik und Metall häufiger überliefert sind, als beispiels-weise organische Materialien wie Holz, Textilien oder Wandmalereien.Im Gebiet zwischen dem Massif Central und dem Rhein (Abb.1) ist die Goldschale von Altstetten, Kt. Zü -rich (Abb. 2; Nagy 1992), eine der frühesten Darstellungen 3, die im Zusammenhang mit eisenzeitlichen

543Die Eisenzeit zwischen Champagne und Rheintal

Abb. 2). Etwas früher als die Feldflasche von Rodenbach ist ein weiterer Grabfund anzusetzen, ein figürlichverziertes Gürtelblech aus Hügel 1, Grab 5 von Weitbruch, dép. Bas-Rhin, das in Ha D3 datiert wird (Abb. 3; Kilian-Dirlmeier 1972, Taf. 45, 432).Die Bestattung eines Hirschs mit Trense (Bretz-Mahler 1958b) stammt aus dem frühlatènezeitlichen Gräber-feld von Villeneuve-Renneville, dép. Marne (Bretz-Mahler 1958a, 194). Der Hirsch wurde in einer Grab-grube zusammen mit den Überresten eines Trensenknebels gefunden (Bretz-Mahler 1958b, Abb. 79-80).Gleich vier Hirschbestattungen mit der Beigabe von Trensen sind aus dem mittellatènezeitlichen Gräberfeldvon Nogent-sur-Seine, dép. Aube (Abb. 4; Poplin 1996), bekannt.

544 B. Fath · Eber und Hirsch – zoomorphe Darstellungen zwischen Rheingebiet und Massif Central

Abb. 1 Kartierung der erwähnten Hirsch- und Eberdarstellungen: 1 Digeon. – 2 Bouray-sur-Juine. –3 Neuvy-sur-Sullias. – 4 Levroux. – 5 Puy-de-la-Poix. – 6 Aulnat. – 7 Roanne. – 8 Châtres. – 9 Nogent-sur-Seine. – 10 Villeneuve-Renneville. – 11 Montfercault. – 12 Euffigneix. – 13 Metz. – 14 Marscherwald. – 15 Kelsterbach. – 16 Boben-heim. – 17 Rodenbach. – 18 Weitbruch. – 19 Val-lée-de-la-Bruch. – 20 Baldersheim. – 21 Balsthal. – 22 Altstetten. – 23 Magdalenenberg. – 24 Fellbach-Schmiden. – 25 Stuttgart-Uhlbach.

Abb. 2 Goldschale von Altstetten (Kt. Zürich) mit Hirschdarstel-lung. Die ausgesparten Flächen wurden zusätzlich mit Ritzungenversehen. – (Nach Nagy 1992, 102 Abb.1).

Bild motiven steht. Ein Fries aus sieben, teilweisegehörnten Vierbeinern läuft um das Gefäß, darunterein Hirsch mit Geweih sowie möglicherweise einEber (Wyss 1973). Die Schale wurde bei Bauar-beiten, um gedreht auf einer Steinplatte entdeckt.Unter der Schale befand sich nach Jakob Heierli einegraue Substanz, bei der es sich vermutlich umLeichenbrand handelte (Wyss 1973).Zu Hirschdarstellungen auf Geschirr gehören die Mo -tive auf einer Bronzefeldflasche aus dem »Fürsten -grab von Rodenbach«, Lkr. Kaiserslautern, das denStufen Ha D3 bis Lt A zugerechnet wird (Engels1972). Ihre Herkunft liegt südlich der Alpen undkann auf grund ihrer technischen Ausarbeitung lokalauf das Tessin be schränkt werden (Nortmann 2001,

Gefäße zählen auch in den Stufen Lt C2 und D zu den gängigen Bildträgern. Unter anderem aus Aulnat,dép. Puy-de-Dôme (Périchon 1975, 220-222), Roanne, dép. Loire (Bessou 1967, 109), und Puy-de-la-Poix,puit 78, dép. Puy-de-Dôme (Guichard u.a. 2003), sind Gefäße bekannt, die auf der schnell drehendenTöpferscheibe hergestellt und polychrom bemalt wurden. Fast zeitgleich, dendrochronologisch auf das Jahr 127 v.Chr. datiert, wurde die Holzskulptur eines Hirschshergestellt, die zusammen mit einer fragmentarisch erhaltenen Figurengruppe zweier Widder und eineranthropomorphen Darstellung, die nur durch die erhaltenen Hände nachzuweisen ist, in die Brunnen-schachtanlage der Viereckschanze von Fellbach-Schmiden, Rems-Murr-Kreis, gelangte (Wieland 1999).

545Die Eisenzeit zwischen Champagne und Rheintal

Abb. 3 Hirsch- und Geweihdarstellungen auf einem Gürtelblech aus Weitbruch, dép. Bas-Rhin. – (Nach Kilian-Dirlmeier 1972, 432 Taf. 45).

Abb. 4 Nogent-sur-Seine, Befund 143 (dép. Aube): Hirsch niederlegung mit Beigabe eines Gefäßes. – (NachPop lin 1996, 396 Abb. 3).

Mit Beginn der Stufe Lt C mehren sich die Funde, die imZusammenhang mit der Darstellung von Hirsch und Eberstehen. Zu den frühesten Zeugnissen dieser Zeit gehörenzwei Gefäße aus den Gräberfeldern von Metz »Les-Hauts-de-Sainte-Croix«, dép. Moselle (Fichtl u.a. 2005, Abb. 10,8/1), und Châtres »Le Champ Potet«, dép. Aube(Zipper / Dupéré 2010, Abb. 7). Bei beiden Objektenhandelt es sich um Gefäße, bei denen vermutlich nur Randund Boden mit der schnell rotierenden Drehscheibe herge-stellt wurden, während das restliche Gefäß von Handgefertigt und geglättet wurde. Jeweils auf der Schulterbefindet sich ein Fries aus mehreren figürlichen Darstel-lungen, darunter auch Cerviden, die in den frischen,geglätteten Ton eingedrückt wurden (Zipper / Dupéré2010, 80).

In der Spätlatènezeit finden sich vermehrt plastische Darstellungen von Hirsch und Eber aus Bronze oderStein. Zu ihnen zählen unter anderem die vollplastischen Bronzedarstellungen eines Ebers und eines Hirschsaus Neuvy-en-Sullias, dép. Loiret (Vial 2008), zweier Eber aus Altenburg, Kreis Waldshut (Bräuning u.a.2005, Abb. 31; Fischer 1974, 158f. Taf. 33, 6), eines eberförmigen Carnyx aus Mandeure, Franche-Compté(Hunter 2001, 86-87 Anm. 31 Abb. 5; Vendries 1993, 8-10), Eberstatuetten aus Stein (Maringer 1979, 126)und anthropomorphe Statuen, die Eber oder Hirsch als Attribute bei sich haben, wie die Skulptur vonEuffigneix, dép. Haute Marne, und die Bronzestatue aus Bouray-sur-Juine, dép. Essonne (Pauli 1980, 204-205, Abb. 14). Ein Münzhort aus Balsthal, Kt. Solothurn, in dem »ein massiv silbernes Hirschhorn gewesen[sein muss], welches ca. 1/2 Schuh lang war« (Frey-Kupper 1999) 4, lässt sich anhand der Münzen in das1. Viertel vor der Zeitenwende datieren.

Darstellung, direkter und indirekter Kontext

Hirschdarstellungen sind Bestandteil sehr unterschiedlicher Befundkonstellationen. Jeder Befund mussdaher nochmals kontextbezogen auf seine spezielle Aussagefähigkeit hin befragt werden. Einzelfunde, wiebeispielweise der Flussfund von Bouray-sur-Juine (Pauli 1980, 204) oder Lesefunde, wie der Münzfund 5 mitHirschgeweihdarstellung aus dem Vallée de la Bruche, dép. Bas-Rhin (Linckenheld 1954), »reden« überandere Dinge, als Funde aus Kontexten, die aufgrund ihres Umfanges größere Aussagefähigkeit besitzen,

546 B. Fath · Eber und Hirsch – zoomorphe Darstellungen zwischen Rheingebiet und Massif Central

Definition Aussagefähigkeit über Fragestellungen

Darstellung

direkter Kontext

indirekter Kontext

– zweidimensionale Darstellungen desHirschs

– Aufsätze/Protome – Dreidimensionale Bildwerke

– Merkmale der Hirschdarstellung– verwendete Bildmittel– verwendeter Bildträger – verwendetes Medium

– Welche kognitiven Eigenschaften lassen sich anhand der verwendetenBildmittel für zweidimensionale Darstellungen feststellen?

– In wie weit können diese auf drei -dimensionale Bildwerke übertragenwerden?

– Welche Bildmittel und kognitive Eigenschaften sind typisch für drei -dimen sionale Bildwerke?

– weitere zweidimensionale Bildmotiveauf dem gleichen Bildträger

– weitere dreidimensionale Bildmotiveauf dem gleichen Bildträger

– regelhaft vergesellschaftete Bildmotive– regelhaft vergesellschaftete Bildthemen

– Welche Bedeutung kommt dem Hirschmotiv innerhalb weiterer Bild -motive zu?

– weitere zweidimensionale Bildmotiveauf anderen Artefakten des gleichenBefunds

– weitere dreidimensionale Bildmotiveauf anderen Artefakten des gleichenBefunds

– alle Informationen zu Artefakten desBefunds, ihren Materialien, Herstel-lungstechniken und ihre räumlichenAufstellung zu einander

– alle Informationen zu dem Befund in Bezug auf sein weiteres archäolo gisches, topografisches und naturräumliches Umfeld

– regelhaft vergesellschaftete Beifunde – thematische Überschneidungen von

Bildmotiven und Beifunden innerhalbeines Befund

– mögliche Konzentrationen in Siedlungen, Bestattungen oder Deponierungen

– mögliche Abhängigkeiten zum topografischen/naturräumlichenBefundumfeld

– Inwieweit unterliegt das Hirschmotiv in Abhängigkeit von Befund und Zeitstellung einem ikonografischenWandel/einer Kontinuität?

– Inwieweit lassen sich anhand des Hirschmotivs und seinem Befund -umfeld grundsätzliche Aussagen über Ausdrucksweise und Denkstruk -turen vorgeschichtlicher Menschen aufzeigen?

Tab. 1 Systematische Zuordnung verschiedener Aspekte eines Funds hinsichtlich Aussagefähigkeit und Fragestellung.

wie beispielsweise das Prunkgrab aus Rodenbach, oder die gut dokumentiert werden konnten, wie derBrunnenschacht der Viereckschanze von Fellbach-Schmiden. Ein Lösungsansatz, der berücksichtigt, dass beieiner großen Diskrepanz in Fund- und Befundbild dennoch eine gemeinsame Vergleichsbasis geschaffenwerden muss, ist die systematische Zuordnung der jeweils vorliegenden Fundinformationen in die Kate -gorien Darstellung (Motiv, Bildmittel, Bildträger, Herstellungstechnik), direkter Kontext (weitere Motive/Bilddarstellungen) und indirekter Kontext (Beifunde/Befundsituation/Umfeld; Tab.1).

BILDTRÄGER UND INDIVIDUUM: EIN MOTIV – VIELE AUSDRUCKSMÖGLICHKEITEN

Die Bilddarstellungen der vorliegenden Region zeigen, dass ein wichtiger Aspekt eisenzeitlicher Darstel-lungen von Hirsch und Eber die große Bandbreite an verwendeten Bildträgern ist. Eine Aufstellung derverwendeten Bildträger, die alle prähistorischen Epochen berücksichtigt, zeigt, dass die Vielfalt der über -lieferten Bildträger ein charakteristisches Phänomen der Eisenzeit ist (Tab. 2-3) 6. Diese Übersicht beziehtneben Bilddarstellungen weitere Darstellungsformen der Motive Hirsch und Eber ein. Sie werden unter dem

547Die Eisenzeit zwischen Champagne und Rheintal

HIRSCHDARSTELLUNGEN Paläolithikum Mesolithikum Neolithikum Bronzezeit Eisenzeit

bildliche Darstellung

dingliche Überlieferung

auf Bildträger Höhlenmalerei Knochenschnitzerei

auf Bildträger Höhlenmalerei Felsritzung

auf Bildträger Höhlenmalerei Felsmalerei Ritzung auf Keramik-gefäß Ritzung auf Stele

auf Bildträger Felsritzung Punzierung auf Gold-gefäß

auf Bildträger Felsritzung Gefäß aus Keramik/Bronze Ritzung auf Bronze -rasiermesser Bronzegürtelblech Ritzung auf (Schutz-)waffen Prägung aufGoldmünzen Relief auf Bronze -spiegel

als Bildträger–

als Bildträger–

als BildträgerProtom an Keramik -gefäß zoomorphes Gefäß Statuette aus Holz/Keramik

als BildträgerStatuette aus Keramik,Bronze, Blei/Silber Bratspieß

als BildträgerApplik auf Bronze- fibel Pferdegeschirr Auflage für Textilien Aufsatz für Bronzeklappern Statuette ausBronze/Holz Plastik an Räucher -gefäß Kesselwagen

ArtefaktGerät aus Geweih

ArtefaktGerät aus GeweihSchädelmaske

ArtefaktGerät aus Geweih Kette aus GrandelnGeweihdeponierung

ArtefaktGerät aus Geweih

ArtefaktGerät aus GeweihGeweihdeponierung

Individuum–

Individuum–

IndividuumSkelett im Verbund Individuum

Individuum–

IndividuumSkelett im Verbund

Tab. 2 Chronologische Verteilung von Bildträgern des Hirschmotivs.

Arbeitsbegriff der »realen Überlieferung« zusammengefasst. Gemeint sind damit Befunde wie beispiels-weise Tierbestattungen 7, Deponierungen 8 von charakteristischen Elementen wie Eberhauer, Eberschädelnoder schädelechte Geweihe sowie Artefakte, wie beispielsweise aufwendig in Metall gefasste Eberhauer 9

oder Hirschgrandelketten 10. Sie können ebenso als eine bewusste Auseinandersetzung und Inszenierungdieser Tiere gesehen werden, wie dies für Bilddarstellungen anzunehmen ist.

HIRSCHE IN SCHACHTANLAGEN

Eine Besonderheit, die im 2. Jahrhundert v.Chr. vermehrt in Erscheinung tritt, zeigt sich im Befund von »Le-Puy-de-la-Poix«, Schacht 78 (Abb. 5; Guichard u.a. 2003, 97f. Abb. 11). Hier befanden sich zwei mitCerviden bemalte Gefäße zusammen mit zehn weiteren, fast vollständig erhaltenen Gefäßen in einemstrukturiert angelegten Depot in einem 4,5m tiefen, mit Holz verschalten Schacht. Aufgrund sehr guter Konservierungsbedingungen konnten Nutzungsspuren festgestellt werden, die füreine längere oder intensive Nutzung der Gefäße sprechen. Außerdem fanden sich Spuren von Ausbesse-rungsarbeiten, die den besonderen Wert dieser Gefäße unterstreichen (Guichard u.a. 2003, 97). Im Schachtfand sich außerdem ein Scherbenhorizont aus größtenteils unbemalter Keramik, dessen etwa 150 Gefäßesehr wahrscheinlich schon vor der Verfüllung absichtlich zerstört wurden. Aus weiteren Schächten von »Le-Puy-de-la-Poix« stammen ebenfalls zoomorphe Darstellungen, die zwar keine für einen Hirsch typischeGeweihe besitzen, aber aufgrund von charakteristischen Merkmalen latènezeitlicher Hirschdarstellungen,wie überdimensionierter, löffelförmiger Ohren, geschwungener Körperform, langer, schmaler Gliedmaßensowie einer ebensolchen Schnauze, als Cerviden identifiziert wer den können.

548 B. Fath · Eber und Hirsch – zoomorphe Darstellungen zwischen Rheingebiet und Massif Central

EBERDARSTELLUNGEN Paläolithikum Mesolithikum Neolithikum Bronzezeit Eisenzeit

bildliche Darstellung

dingliche Überlieferung

auf Bildträger Höhlenmalerei

auf Bildträger Höhlenmalerei

auf Bildträger –

auf Bildträger Felsritzung

auf Bildträger EdelmetallmünzenGefäß aus Keramik,MetallWaffenAufsatz aus Bronze

als Bildträger–

als Bildträger–

als BildträgerGefäß aus Keramik

als BildträgerStatue aus Bronze

als BildträgerFibel aus BronzeAnhänger aus BronzePlastik aus Bronze,SteinCarnyx aus BronzeKultwagen

Artefakt–

Artefakt–

ArtefaktEberzahnanhängerEberzahnrepliken aus MuschelnKetten mit Eber-,Hirsch- und Biber -zähnen

ArtefaktPaarige EberhauerEberhauerrepliken ausMetall, SteinLamellenpanzer ausEberhauern

ArtefaktEberhaueranhänger Ketten aus Eberhauern

Individuum–

IndividuumUnterkiefer

Individuum–

IndividuumSkelett im Verbund

IndividuumSchädel

Tab. 3 Chronologische Verteilung von Bildträgern des Ebermotivs.

lassen. Die Schicht, aus der die Geweihfunde stammen, war ähnlich wie in Fellbach-Schmiden stark mit orga-nischem Material durchsetzt, weswegen auch hier von einer absichtlichen Verfüllung und damit einerAufgabe des Brunnens ausgegangen wird. Allerdings stammt dieser Befund aus dem Inneren des Grund-risses einer römischen villa rustica, welche in das 3. Jahrhundert n.Chr. datiert wird (Heising 2008, 48-52).Auch wenn dieses Beispiel damit deutlich jünger als die beiden vorangegangenen ist, zeigt es neben auffälligübereinstimmenden Details als weiteren Verweis einen in römischer Zeit halbierten, Lt B-zeitlichen Armreifaus einer benachbart liegenden Grube, die zeitgleich mit dem Brunnen angelegt wurde (Heising 2008, 55Abb. 44). Der Armreif war dort zusammen mit etwa 30-35 Gefäßen römischer Haushaltskeramik, einemHiebmesser und einem abgenutzten Wetzstein in einer Holzkiste deponiert worden. Sehr interessant istdabei, dass nicht nur der Armreif, sondern auch alle Gefäße halbiert waren. Auf der Holzkiste befanden sichzudem einige Hirschknochen, die ohne Zweifel im Zu sammenhang mit der Deponierung der Geweihe imBrunnen stehen (Heising 2008, 63).

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Das Phänomen der Beigabe von Bildwerken in früheisenzeitlichen Gräbern, in deren Kontext das Hirsch-und Ebermotiv vorkommt, wurde bereits häufig vor allem in Bezug auf die Situlenkunst beschrieben und

549Die Eisenzeit zwischen Champagne und Rheintal

Abb. 5 Polychrom bemalte Drehscheibenwaremit Darstellung eines Mischwesens mit Cerviden -elementen aus Schacht 78 von Puy-de-la-Poix(dép. Puy-de-Dôme). – (Nach Guichard u.a. 2003,98 Abb.11).

Diese Merkmale zeigen sich auch bei plastischen Darstellungendieser Zeit, wie der bereits erwähnten 77cm hohen Hirschfiguraus der Viereckschanze von Fellbach-Schmiden im baden-würt-tember gischen Rems-Murr-Kreis. Die Plastik wurde ebenfalls ineiner Brunnenanlage gefunden, zusammen mit einer Figuren-gruppe aus zwei Widdern und einer anthropomorphen Darstel-lung. Die Hirschdarstellung befand sich in etwa 15m Tiefe des bisin fast 19m Tiefe holzverschalten Schachtes. Sowohl über als auchunter dem Planum in dem sich die Hirschplastik befand, konnteanhand der Abfolge und organischen Zusammensetzung derSchichten, eine systematische und zeitnahe Verfüllung des Brun-nens nach gewiesen werden. Auf dem Boden des Brunnens fandsich eine fast vollständig erhaltene, polychrom bemalte, aufrechtstehende Tonne ähnlich der Gefäße aus »Puy-de-la-Poix«, aller-dings ohne figürliche Darstellungen. Schädelechte Geweihe, als pars-pro-toto des Hirschs, sind eben-falls aus Schachtanlagen bekannt. Jedoch beschränkt sich diesesPhänomen nicht auf die Latènezeit, sondern tritt auch in römischerZeit immer wieder in Erscheinung. Aus Kelsterbach »Auf derMauer« (Kr. Groß-Gerau) ist der Befund eines Brunnens dokumen-tiert. In etwa 3m Tiefe des insgesamt 5,5m tiefen Schachteskamen vier schädelechte Geweihe von Zehnendern zutage. Zweider Geweihe waren in 4,2m Tiefe kreisförmig in den steinernenBrunnenschacht verkeilt (Abb. 6; Heising 2008, Abb. 33), so dassman auch hier von einer intentionellen Deponierung ausgehenmuss. An den Schädelkalotten fanden sich zudem Spuren einerDurchbohrung, die auf eine Aufhängung der Geweihe schließen

diskutiert 11. Der Umstand, dass es sich dabei um Gräber, also eine Quellengattung mit positiver Auswahlund häufig geschlossenem Befund handelt, spielt bei der Interpretation eine wichtige Rolle. Die Bestattungselbst sowie die Beigabe von Objekten legen nahe, hier von einem Kultgeschehen im Sinne des Ausdrucksvon Glaubensvorstellungen auszugehen, deren konkreter Inhalt sich in der Auswahl der Grabbeigaben unddurch die Bilddarstellungen, zumindest tendenziell, erfassen lässt. Latènezeitliche Bilddarstellungen von Hirsch und Eber stammen in den meisten Fällen nicht aus Gräbern,sondern aus Siedlungskontexten oder Gewässerfunden. Die Hirschdarstellungen aus den Schachtdeponie-rungen von Le-Puy-de-la-Poix und Fellbach-Schmiden sind aufgrund der intentionellen Verfüllung der(Brunnen-)Schächte und der bewussten Deponierung der Bildwerke ebenfalls Ergebnis einer positivenAuswahl. Die Deponierung von figürlich verzierten Gefäße sowie deren Inhalt, von Bildwerken oder schä-delechten Geweihen als pars pro toto des Hirschs weisen strukturelle Analogien mit der Vorgehensweisebei Bestattungen auf: Die Kombination von Hirschdarstellung, Keramikgefäß sowie dessen Inhalt ist regel-haft. Ebenso regelhaft lässt sich stratigrafisch anhand der sehr feinen Verfüllungsschichten sowie derenorganischer Bestandteile eine systematische und schnelle Verfüllung der Schächte nachweisen.

550 B. Fath · Eber und Hirsch – zoomorphe Darstellungen zwischen Rheingebiet und Massif Central

Abb. 6 Lage der deponierten, schädelechten Geweihe in dem Brunnen von Kelsterbach (Kr. Groß-Gerau). – (Nach Heising 2008, 51Abb. 33).

Bei Schächten, die nachweislich als Brunnen verwendet wurden, wie es in Fellbach-Schmiden der Fall ist,spricht die Deponierung der Holzstatuen und die anschließende sorgfältige Verfüllung eher für ein rituellesBestatten dieser Bildnisse durch die Menschen dieser Siedlung als für eine Interpretation, bei der von einemSchleifen einer Siedlung und deren Götterbilder ausgegangen wird. Deponierungen von Tieren und Menschen oder vom Inventar eines Heiligtums in Siedlungsschächten sindauch aus römischer Zeit bekannt 12. Dazu zählen auch Hirschdeponierungen in Kombination mit latènezeit-lichen Artefakten wie in Kelsterbach. Befunde dieser Art bleiben mehr oder weniger auf das Gebietzwischen Massif Central und Maineinzugsgebiet beschränkt. Damit entsprechen sie dem geografischenRahmen, in dem auch die latènezeitlichen Schacht- und Brunnendeponierungen vermehrt bekannt sind.Bei der Wahl der Brunnenschächte als Deponierungsort bleibt zunächst offen, ob in Bezug auf rituelleAspekte tatsächlich die Funktion als Brunnen ausschlaggebend ist, oder vielmehr der Umstand, dassBrunnen tief in die Erde führen und daher chtonische Qualitäten besitzen. Die Cervidendarstellung ausSchacht 78 von Le-Puy-de-la-Poix (Guichard u.a. 2003, 98 Abb. 11) hat jedenfalls einen Schwanz, der eheran den eines Fisches erinnert, als an den eines Säugetieres. Die Cervidendarstellung auf der Keramikurneaus Châtres tritt in Kombination mit hippocampenartigen Fabelwesen auf, deren geschwungener Körperund flossenartigen Vordergliedmaßen an Wassertiere erinnern. Außer in Brunnen treten Bildwerke desHirschs auch an oder in Quellen oder als Flussfunde auf, also ebenfalls in Verbindung mit Wasser. Der Aspekt des Mischwesens im Zusammenhang mit Hirschdarstellungen kommt nicht nur in Tier-Tier-Mischformen auf. Auch bei anthropomorphen Götterdarstellungen wie der Bronzestatue von Bouray-sur-Juine wird die Nähe zum Hirsch durch eine Mischform von menschlichem Oberkörper und cerviden Glied-maßen dargestellt. Eisenzeitliche Hirschdarstellungen geben – wie diese Beobachtungen zeigen – auf verschiedenen EbenenEinblick in die Vorstellungswelt der Menschen. Die Kontextualisierung der Hirschdarstellungen zeigt, dassder Schlüssel zur konkreten Bedeutung des Hirschs in der Vorstellungswelt der eisenzeitlichen Menschenweniger in der Ausführung in Bild, Plastik oder dem Hirsch selbst liegt, sondern vielmehr im regelhaftenAuftreten gleicher Objektkombinationen und Befundeigenschaften. Die Ausführungen zu eisenzeitlichen Hirschdarstellungen zwischen Rhein und Massif Central sind nur einAspekt des Themas Hirsch, der in der gesamten Urgeschichte Europas immer wieder in Erscheinung tritt.Wie die Gegenüberstellung von bildlichen Darstellungen und dinglicher Überlieferung des Hirschs zeigt,werden Inhalte, die mit Hilfe bildlicher Darstellungen als Medium nur selten in Erscheinung treten. Weitaushäufiger werden diese mit Hilfe von Objekten in Deponierungen und Gräbern inszeniert. Exemplarisch zeigtsich hier, dass bildlichen Darstellungen als archäologische Quelle eine ganz besondere Beachtunggeschenkt werden muss, da sie einen selten so offensichtlichen Zugang zu vorgeschichtlichen Erzähl- undDenkstrukturen bieten, der im Weiteren – zumindest in den vorgeschichtlichen Metallzeiten – regelhafteGrabinventare und Deponierungen in einem anderen Licht erscheinen lässt.

551Die Eisenzeit zwischen Champagne und Rheintal

Anmerkungen

1) Aus dem Heiligtum »Am Sandberg« bei Roseldorf (Bez. Holla-brunn/A) ist ebenfalls eine einzelne Geweihstange in einerGrube bekannt, die jedoch im Gegensatz zu dem Befund ausLevroux ohne Beifunde geborgen wurde (Holzer 2009, 177-182 Abb. 9-11).

2) Vor allem Bildwerke der Situlenkunst, die vorwiegend südlichder Alpen und im östlichen Alpengebiet, aber auch nördlich

der Alpen als Grabbeigabe bekannt sind, zeigen häufig dieKombination Hirsch und Hund als Jagdmotiv. Beispiele dafürsind neben den Situlen selbst (Bologna, Benacci-Caprara 68;Dürrnberg, Grab 137 [Schale mit Jagddarstellung]) auch Ra -sier messer mit Jagdmotiv (Bologna, Benacci-Caprara 16), Gür-telbleche oder Waffen, wie z.B. ein Antennendolch, der alsLesefund dem Umfeld der Nekropolen von Este zugerechnetwird (Drexler-Woldrich 1980, Taf.1).

552 B. Fath · Eber und Hirsch – zoomorphe Darstellungen zwischen Rheingebiet und Massif Central

Literatur

Armbruster 2004: B. R. Armbruster, Die bronzezeitliche Goldschalevon Zürich-Altstetten und die Edelmetallgefäße aus dem Schatzvon Villena. Neue Erkenntnisse zur Herkunft und Datierung. Hel-vetia Archaeologica 140, 2004, 119-151.

Bessou 1967: M. Bessou, La poterie peinte gauloise à Roanne(Loire) au Ière siècle avant J.C. OGAM 19, 1967, 109-127.

Bräuning u.a. 2005: A. Bräuning / A. Burkhartdt / R. Dehn / E. Deschler / S. Dornheim / A. Hageborn / Ch. Huth / M. Nick / N.Spichtig / H. Wendling / J.-J. Wolf, Kelten am Hoch- und Ober-rhein. Führer zu Archäologischen Denkmälern in Baden-Würt-temberg 24 (Esslingen 2005).

Bretz-Mahler 1958a: D. Bretz-Mahler, A. Brisson, Le cimetière gau-lois du Mont Gravet à Villeneuve-Rennesville (Marne). RevueArchéologique de l’Est et Centre-Est 9, 1958, 193-223.

1958b: D. Bretz-Mahler, Le cimetière gaulois du Mont Gravet àVilleneuve-Rennesville (Marne), IV le tombe du cerf. RevueArchéologique de l’Est et Centre-Est 9, 1958, 289-298.

Drexler-Woldrich 1980: W. Drexler-Woldrich, Verzierte Bronze -arbeiten aus Este. Mitteilungen der Anthropologischen Gesell-schaft in Wien 110, 1980, 12-23.

Dušek 2002: RGA 21 (2002), 466-477 s. v. Oberdorla (Dušek).

Egg 1996: M. Egg, Das hallstattzeitliche Fürstengrab von Strettwegbei Judenburg in der Obersteiermark. Monographien RGZM 37(Mainz 1996).

von Eles 2002: P. von Eles, Guerriero e sacerdote. Autorità e com-munità nell’età del ferro a Verucchio. La tomba del trono. Qua-derni di Archeologia dell’Emilia Romagna 6 (Firenze 2002).

Engels 1972: H.-J. Engels, Der Fürstengrabhügel von Rodenbach.Bonner Hefte zur Vorgeschichte 3, 1972, 25-52.

Fichtl u.a. 2005: S. Fichtl / H. Delnef / C. Lefebvre / P. Brunella, Unenécropole de La Tène moyenne à Metz: Les Hauts-de-Sainte-Croix. Archaeologia Mosellana 6, 2005, 359-383.

Fischer 1974: F. Fischer, Einige Neufunde aus dem spätkeltischenOppidum von Altenburg-Rheinau. Archäologisches Korrespon-denzblatt 4, 1974, 157-160.

Frey-Kupper 1999: S. Frey-Kupper, Der keltische Hortfund vonBalsthal. Archäologie der Schweiz 23, 1999, 83-87.

Gáboriné Csánk 1971: V. Gáboriné Csánk, JungsteinzeitlichesGrab und Hirschbestattung in Békásmegyer. Budapest Régiségei22, 1971, 287-292.

Guichard u.a. 2003: V. Guichard / P. Arnaud / J. Dunkley / G. Loi-son / V. Richard / C. Vermeulen, Un dernier moment de folie cre-

3) Die Datierung der Goldschale gestaltet sich schwierig, da sie inder Kombination ihrer Machart, Größe und figürlicher Verzie-rung bisher einmalig ist. Zur Diskussion steht, ob die Schalechronologisch in die späte Hallstatt bis frühe Latènezeit einzu-ordnen (E. Vogt, W. Drack, K. Spindler, W. Kimmig) oder derUrnenfelderzeit (W. Schüle, M. Almagro-Gorbea, G. Lüscher,P. Nagy) zuzurechnen ist (Nagy 1992, 112-113). – Für dieeisenzeitliche Datierung spricht nach W. Kimmig, die Nähezum »Fürstensitz« des Üetlibergs, die Aussparung der Tierdar-stellungen als erste Anzeichen des Latènestils sowie die Mo -tive, die ihre Parallelen in Darstellungen auf Zisten und Situlen,also sowohl formal wie auch funktional anderen Gefäßen, ausSesto Calende und Kleinklein haben sollen (Kimmig 1983,101-117). – Für die Einordnung in die Urnenfelderzeit weisennach P. Nagy (Nagy 1992, 112) das sehr große Ge wicht derSchale sowie die formalen Parallelen des Gefäßes zu buckel-verzierten Schalen in Hortfunden aus Villena (Spanien) hin(Nagy 1992, Anm. 32; Armbruster 2004). Die Befundsituationwie sie anhand von Berichten Heierlis nachvollzogen werdenkann (Wyss 1973), spricht zudem für einen Grabkontext derSchale, der seiner Form nach der Urnenfelderkultur zuzurech-nen ist. In seiner Struktur ähnelt der Befund von Altstettendem urnenfelderzeitlichen Grabfund aus Unterglauheim, Bay-ern (Wirth 2003; Wirth 2006). Das Grab enthielt zwei auf ein-ander gestülpte Goldgefäße, die zusammen mit dem Leichen-brand in zwei »behälterartig zusammengefügten« (Wirth2006, 142) Gefäßen lagen, die wiederum in einem großenBronzegefäß deponiert waren, das auf einer Steinplatte lag(Wirth 2003). Trotz der Erwähnung von »Asche« und »ver-brannten Beinchen« wurde diese Bestattung ebenfalls langeZeit als Depot beschrieben (Wirth 2006, 142).

4) Nach dem Fundbericht von Jakob Amiet aus dem Jahr 1862,vgl. Frey-Kupper 1999.

5) Münzfunde gibt es sowohl mit Hirsch- als auch mit Eber -darstellungen. Sie werden als Fundgruppe im Rahmen des vor-liegenden Artikels allerdings nicht weiter vertieft. – Vgl. u.a.

Nick 2006, 53-55. 72. 397-398 Taf. 3, 18; 6, 10. 14; Kellner1990, 174 Taf. 50, 1967.

6) Diese Aufstellung bezieht sich auf ganz Mittel-, Süd- und Süd-osteuropa.

7) Es handelt sich bei diesen Bestattungen nicht um Einzelfälle,sondern um ein Phänomen, welches sich durch die Vorge-schichte hindurch immer wieder beobachten lässt. Vgl. dazubeispielsweise die eisenzeitlichen Hirschbestattung von Lang-Enzersdorf/A (Ladenbauer-Orel 1965, 250-258), sowie dieneo lithischen Hirschbestattungen von Arnaville, dép. Lor-raine/F (Thévenin 1983, 397-401), Vučedol/HR (Schmidt 1945,38-39), Békásmegyer/H (Gáboriné Csánk 1971, 287-292).

8) Beispiele dafür sind die Deponierungen von Hirschgeweihenim Heiligtum von Digéon, dép. Somme (Méniel 1987, 109-115), oder der Fund von schädelechten Geweihen und Eber-schädeln im Opfermoor von Oberdorla, Unstrut-Hainich-Kreis,für das nicht nur dieser Fund aus römischer Zeit belegt ist, son-dern Deponierungsaktivitäten von Ha D2 bis in die späte Völkerwanderungszeit nachweisbar sind (Heising 2008, 75;Maringer 1979; Dušek 2002, §2).

9) Beispielsweise der Flussfund eines in Bronze gefassten Eber-zahns aus der Nähe von Wiesbaden-Biebrich (Wegner 1976,152 Taf. 73, 4; Marquart 2010, 133).

10) Diese gibt es in größerem Umfang in mittelneolithischen Grä-berfeldern, wie beispielsweise Trebur. Allein in Grab 63 wur-den 230 Grandeln als Gürtelbesatz gefunden (Spatz 1999,144-146).

11) Vgl. u.a. Lucke / Frey 1962. – Teržan 1997. – Kossack 1999. –Torelli 1997. – Wagner-Hasel 2000. – von Eles 2002. – Huth2003.

12) Neben dem Befund aus Kelsterbach zählen hierzu auch dieBefunde aus Wiesbaden-Schierstein, Frankfurt a.M.-Schwan-heim (Heising 2008, 78-80).

atrice: le répertoire ornemental de la céramique dans le nord-estdu Massif central au deuxième siècle avant J.C. In: O. Buchsen-schutz / A. Bulard / M.-B. Chardenoux / N. Ginoux (Hrsg.), Dé -cors, images et signes de l’âge de Fer européen. Actes du XXVIe

Colloque de l’Association Française pour l’étude de l’âge de Fer(Tours 2003) 91-112.

Heising 2008: A. Heising, Hirschkult in Kelsterbach (Kelsterbach2008).

Holzer 2009: V. Holzer, Druideninsignie und Götterfigur. In: In: G.Tiefengraber / B. Kavur / A. Gaspari (Hrsg.), Keltske studije II.Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Guštin.Protohistoire Européene 11 (Montagnac 2009) 173-184.

Hunter 2001: F. Hunter, The carnyx in Iron Age Europe. The Anti-quaries Journal 81, 2001, 77-109.

Huth 2003: Ch. Huth, Menschenbilder und Menschenbild. Anthro-pomorphe Bildwerke der frühen Eisenzeit (Berlin 2003).

Jockenhövel / Knoche 2001: A. Jockenhövel / B. Knoche, Zu denbronzezeitlichen Wurzeln des alteisenzeitlichen Hirschbildes. In:B. Gediga (Hrsg.), Sztuka epoki brazu i wczesnej epoki zelaza wEuropie srodkowej (Biskupin 2001) 119-173.

Kellner 1990: H. Kellner, Die Münzfunde von Manching und diekeltischen Fundmünzen aus Südbayern. Ausgrabungen in Man-ching 12 (Stuttgart 1990).

Kilian-Dirlmeier 1972: I. Kilian-Dirlmeier, Die hallstattzeitlichen Gür -telbleche und Blechgürtel Mitteleuropas. Prähistorische Bronze -funde XII, 1 (München 1972).

Kimmig 1983: W. Kimmig, Die Goldschale von Zürich-Altstetten.Bemerkungen zu ihrer Datierung und kulturhistorischen Einord-nung. In: A. Balil (Hrsg.), Homenaje al Prof. Martin AlmagroBasch II (Madrid 1983) 101-119.

Kossack 1999: G. Kossack, Religiöses Denken in dinglicher undbildlicher Überlieferung Alteuropas aus der Spätbronze- und frü-hen Eisenzeit. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philo-sophisch-Historische Klasse, Abhandlungen 116 (München1999).

Krausz / Soyer / Buchsenschutz 1989: S. Krausz / C. Soyer / O. Buch -senschutz, Une statue de pierre anthropomorphe à Levroux.Revue Archéologique du Centre de la France 28, 1989, 77-90.

Ladenbauer-Orel 1965: H. Ladenbauer-Orel, Die kultische Hirsch-bestattung von Lang-Enzersdorf bei Wien. Mitteilungen derAnthropologischen Gesellschaft in Wien 95, 1965, 250-258.

Linckenheld 1954: E. Linckenheld, Une monnaie gauloise »au cerf«de la vallée de la Bruche. Cahiers d’Archéologie et d’Histoired’Alsace 134, 1954, 15-19.

Lucke / Frey 1962: W. Lucke / O.-H. Frey, Die Situla von Providence(Rhode Island). Ein Beitrag zur Situlenkunst des Osthallstattkrei-ses. Aus dem Nachlass von Wolfgang Lucke. Römisch-Germani-sche Forschungen 26 (Berlin 1962).

Maringer 1979: J. Maringer, Eber in Kunst und Kultur der vorge-schichtlichen Menschen. Mitteilungen der AnthropologischenGesellschaft in Wien 109, 1979, 120-130.

Marquart 2010: M. Marquart (Hrsg.), KeltenLand am Fluss [Aus-stellungskatalog Aschaffenburg] (Rahden/Westf 2010).

Méniel 1987: P. Méniel, Chasse et élevage chez les Gaulois (Paris1987).

Moscati 1991: S. Moscati (Hrsg.), The Celts [AusstellungskatalogVenedig] (1991).

Nagy 1992: P. Nagy, Technologische Aspekte der Goldschale vonZürich-Altstetten. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fürUr- und Frühgeschichte 75, 1992, 101-116.

Nick 2006: M. Nick, Gabe, Opfer, Zahlungsmittel – Strukturen kel-tischen Münzgebrauchs im westlichen Mitteleuropa. FreiburgerBeiträge zur Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtau-sends 12 (Rahden/Westfalen 2006).

Nortmann 2001: H. Nortmann, Die Bronzefeldflasche von Roden-bach. Archäologisches Korrespondenzblatt 31, 2001, 429-442.

Pauli 1980: L. Pauli (Hrsg.), Die Kelten in Mitteleuropa (Salzburg1980).

Périchon 1975: R. Périchon, Nouveau type de céramique peinte dela Tène dans le Massif Central. Bulletin de la Société Préhistori-que Française 72, 1975, 220-222.

Poplin 1996: F. Poplin, Les cerfs hanarchés de Nogent-sur-Seine etle statut du cerf antiques. Académie des Inscriptions et Belles-lettres, Comptes-rendus des Séances de l’Année 1996/1, 393-421.

Schmidt 1945: R. Schmidt, Die Burg von Vucedol (Zagreb 1945).

Spatz 1999: H. Spatz, Das mittelneolithische Gräberfeld von Tre-bur, Kreis Groß-Gerau (Wiesbaden 1999).

Teržan 1997: B. Teržan, Heros der Hallstattzeit. Beobachtungenzum Status an Gräbern um das Caput Adriae. In: C. Becker / M.-L. Dunkelmann / C. Metzner / H. Peter-Röcher / M. Roeder / B.Terzan (Hrsg.), CHRONOS Festschrift Bernhard Hänsel. Interna-tionale Archäologie Studia Honorica 4 (Espelkamp 1997) 653-669.

Thévenin 1983: A. Thévenin, Circonscription de Lorraine. GalliaPraehistoire 26, 1983, 397-418.

Torelli 1997: M. Torelli, Il rango, il rito, l’immagine. Alle origini dellarappresentazione storica romana. Saggi di Archeologia 2 (Mil-ano 1997).

Vendries 1993: C. Vendries, L’état de la recherché en Gaule: lamusique oubliée. In: C. Homo-Lechner / C. Vendries (Hrsg.), Lecarnyx et la lyre. Archeologie musicale en gaule celtique etromaine (Besançon 1993) 8-10.

Vial 2008: E. Vial, Un dépôt votif d’objets figurés en métal dans lecentre de la France. Dossiers d’Archéologie 326, 2008, 90-95.

Wagner-Hasel 2000: B. Wagner-Hasel, Der Stoff der Gaben, Kulturund Politik des Schenkens und Tauschens im archaischen Grie-chenland. Campus Historische Studien 28 (Frankfurt, New York2000).

Wegner 1976: G. Wegner, Die vorgeschichtlichen Flussfunde ausdem Main und aus dem Rhein bei Mainz. Materialhefte zur Bay-erischen Vorgeschichte A30 (Kallmünz/Opf. 1976).

Wieland 1999: G. Wieland, Die keltischen Viereckschanzen vonFellbach-Schmiden, Rems-Murr-Kreis und Ehningen, Kreis Böb-lingen. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichtein Baden-Württemberg 80 (Stuttgart 1999).

Wirth 2003: S. Wirth, Die Goldbecher von Unterglauheim. In: T.Springer (Hrsg.), Gold und Kult der Bronzezeit. GermanischesNationalmuseum, Nürnberg, 22. Mai bis 7. September 2003(Nürnberg 2003) 132-141.

2006: S. Wirth, Unterglauheim – ein Ausnahmebefund. In: C. S.Sommer (Hrsg.), Archäologie in Bayern – Fenster zur Vergangen-heit (Regensburg 2006) 142.

Wyss 1973: RGA 1 (1973), 241-243 s. v. Altstetten (R. Wyss).

Zipper / Dupéré 2010: K. Zipper / B. Dupéré, Der figürliche Fries dertönernen Urne aus Châtres (dép. Aube). Archäologisches Korres-pondenzblatt 40, 2010, 77-94.

553Die Eisenzeit zwischen Champagne und Rheintal

Zusammenfassung / Abstract / Résumé

Eber und Hirsch – zoomorphe Darstellungen zwischen Rheingebiet und Massif CentralHirsch und Eber sind typisch eisenzeitliche Bildmotive zwischen Rhein und Massif Central. Eberdarstellungen be -schränken sich nahezu ausschließlich auf latènezeitliche Befunde. Hirschdarstellungen hingegen sind seit der frühenHallstattzeit immer wieder auf Gefäßen und körpernah getragenen Gegenständen zu finden, die meist Teil umfang-reicher Grab ausstattungen sind. In latènezeitlichen Kontexten ist der Hirsch nicht nur in Form von Bilddarstellungenüber liefert, sondern erstmals auch als Großplastik sowie in Form von Tierbestattungen oder von Geweihdeponierungen.(Brunnen-) Schachtdeponierungen bestehend aus Gefäßen mit Hirschdarstellungen, Hirschstatuen oder schädelechtenGeweihen, die hier sekundär niedergelegt wurden, treten nun vermehrt in Erscheinung. Das Inventar der Schacht -deponierungen sowie die sekundäre Verwendung der Bildnisse weisen in ihrer Struktur Analogien zu eisenzeitlichenBestattungen auf. Mit aufgegebenen Götterbildnissen kennt man einen ähnlichen Umgang aus römischer Zeit imArbeitsgebiet.

Boar and deer – zoomorphic presentations between the Rhine region and the Massif CentralDeer and boar are typical Iron Age motifs between the Rhine region and the Massif Central. Images of boars are almostexclusively La Tène finds, while those of deer have been found on vessels and objects worn close to the body ever sincethe early Hallstatt period and mainly as part of rich grave furnishing. In La Tène contexts, the deer has not only beenpassed on via pictorial presentations. They have, for the first time, been found in the shape of large sculptures, ofanimal burials and of antler depositions. Depositions in wells consisting of pottery with deer depictions, deer statuettesor real antlers, the latter deposited only secondarily, now increase in occurrence. The inventory of well depositions aswell as the secondary usage of images, indicate structural analogies to Iron Age burials. In Roman times abandonedimages of gods are handled in a similar way in the research area. Translation: Manuela Struck

Le sanglier et le cerf – représentations zoomorphes entre le Rhin et le Massif centralLe sanglier et le cerf sont des motifs iconographiques typiques à l’âge du Fer entre Rhin et Massif central. Les repré-sentations de sangliers se limitent presque exclusivement à des découvertes laténiennes. Les représentations de cerfssont par contre présentes dès le début de la période hallstattienne, d’une manière constante sur des récipients et surdes objets de parure, qui s’insèrent la plupart du temps dans des tombes ayant un mobilier riche et varié. En contextelaténien, le cerf n’apparaît pas seulement sous la forme de représentations graphiques, mais aussi, et pour la premièrefois, par des sculptures ou sous la forme d’inhumations d’animaux ou de dépôts de bois de cerf. Les dépôts en puitscomposés de récipients avec des représentations, des statues ou des massacres de cerfs, déposés de manière secon-daire, sont maintenant des phénomènes plus courants. Le contenu des dépôts en puits ainsi que l’utilisation secon-daire des représentations présentent dans leur structure des analogies avec les inhumations de l’âge du Fer. Un phéno-mène proche, consistant en un rejet de représentations divines, est attesté pour la période romaine dans notre zoned’étude. Traduction : Gilles Pierrevelcin

554 B. Fath · Eber und Hirsch – zoomorphe Darstellungen zwischen Rheingebiet und Massif Central

Martin Schönfelder · Susanne Sievers

Vorwort – Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX

Siedlungen – habitats

Vincent Desbrosse · Vincent Riquier

Les établissements ruraux palissadés hallstattiens en Champagne,

avec la collaboration de H. Bocquillon, O. Brun et M. Kasprzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Emilie Dubreucq

Le mobilier métallique de Pont-sur-Seine « La Gravière» (dép. Aube) :

un assemblage exceptionnel de La Tène A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Muriel Boulen · Yves Créteur · Kai Fechner · Sabine Loicq · Véronique Zech-Matterne

Environnement et exploitation des sols autour des sites protohistoriques champenois:

première confrontation des résultats archéobotaniques, malacologiques et pédologiques,

avec la collaboration de E. Bonnaire, D. Bossut, V. Clavel, O. Decocq, F. Deligne, R. Peuchot,

J.-L. Slachmuylder et F. Toulemonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Emilie Dubreucq · David Bardel

Le pôle aristocratique de Vix et les faciès culturels hallstattiens de l’Est de la France :

apports des mobiliers céramiques et métalliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Sébastien Chevrier · Katinka Zipper

Les enceintes de hauteur de Bourgogne orientale et l’occupation de la plaine de Saône

au Premier âge du Fer : éléments de réflexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Guillaume Varennes

L'occupation de l'agglomération de Tourdan (dép. Isère) à la fin de l'âge du Fer,

avec la collaboration de A. Dufournet, K. Dupinay, J.-B. Gaillard et J. Vorenger . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Laurie Tremblay Cormier

La Trouée de Belfort au Premier âge du Fer aux frontières de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Anne-Marie Adam

Le Britzgyberg à la croisée des chemins : circulations dans le Rhin supérieur à l’âge du Fer . . . . . . . . . 159

Muriel Roth-Zehner

Illfurth « Les Hauts de Buergelen» : une plate-forme du Hallstatt final

au pied de la fortification de hauteur du Britzgyberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

V

INHALT

VI

Sabine Hornung

Le «Hunnenring» d’Otzenhausen, Lkr. St. Wendel, Sarre – Recherches actuelles sur l’historique de l’occupation, la genèse du paysage culturel et les transformations sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Andrea Zeeb-Lanz

Neue Erkenntnisse zu Mauerarchitektur und Bauorganisation des keltischen Oppidums auf dem Donnersberg (Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz)mit Beiträgen zu den Grabungen 2009 und 2010 von A. Gramsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Marco Schrickel · Andrei Miron

Die keltisch-römische Befestigung auf dem Nahekopf bei Frauenberg, Lkr. Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Dominik Lukas · Wolf-Rüdiger Teegen · Rosemarie Cordie · Marco Schrickel Jan König · Felix Fleischer

Auf der Suche nach den Kelten – systematische Prospektionen im Umkreis von Belginum . . . . . . . . . 263

Claudia Nickel

Die spätkeltisch-frührömische Siedlung im Oppidum auf dem Martberg (Lkr. Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz) – ein Vorbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Bernd C. Oesterwind · Stefan Wenzel

Die Entwicklung des Siedlungsgefüges der Eisenzeit zwischen Mayen und Mendig . . . . . . . . . . . . . . . 337

Katrin Ludwig

Die jüngere Eisenzeit im Neckarmündungsgebiet und im Kraichgau –zum derzeitigen Forschungsstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Lars Blöck · Andrea Bräuning · Eckhard Deschler-Erb · Andreas Fischer · Yolanda Hecht Reto Marti · Michael Nick · Hannele Rissanen · Norbert Spichtig · Muriel Roth-Zehner

Die spätlatènezeitliche Siedlungslandschaft am südlichen Oberrhein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381

Identitäten – identités

Emilie Millet

Le costume funéraire des régions du Rhin moyen et supérieur entre le Ve et le IIIe siècle avant J.-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Bertrand Bonaventure

Groupes régionaux, interactions économiques et entités politiques chez les Leuques et les Médiomatriques (IIe-Ier siècles avant J.-C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Clément Feliu

Monnaies et frontières dans la vallée du Rhin supérieur à La Tène finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Chronologie – chronologie

Michaël Landolt · Muriel Roth-Zehner · Felix Fleischer

La chronologie de la céramique de la fin du Hallstatt D3 à La Tène B2 dans le sud de la plaine du Rhin supérieur : l’apport des nouveaux sites alsaciens d’Entzheim (dép. Bas-Rhin), de Geispolsheim (dép. Bas-Rhin) et de Colmar (dép. Haut-Rhin), avec la collaboration d’E. Millet et M. van Es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Ralf Gleser

Radiokarbondaten der Eisenzeit und die 14C-Evidenz des Gräberfeldes Hoppstädten-Weiersbach »Heidenbiegel« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Diverse Themen – thèmes divers

Claus Bergmann

Nicht nur Fürsten – Gräber der Frühlatènezeit im Rhein-Main-Gebiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

Barbara Fath

Eber und Hirsch – zoomorphe Darstellungen zwischen Rheingebiet und Massif Central . . . . . . . . . . . 543

Thierry Logel

Dépôts fluviaux, passages à gué et tertres funéraires dans la plaine alluviale du Rhin supérieur (Alsace/Bade) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

Christiane Schmid-Merkl

Fragen, Methoden, Möglichkeiten – Zur Interpretation des Oberrheins als archäologische Flusslandschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

Adressen der Autoren – Adresses des auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

VII

587

VERZEICHNIS DER AUTOREN

ADRESSES DES AUTEURS

Anne-Marie AdamUniversité de Strasbourg

Maison interuniversitaire des sciences de l'Homme-Alsace

(MISHA)

UMR 7044

5, allée du Gal Rouvillois

CS 50008

F - 67083 Strasbourg cedex

David Bardel Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Grand-Est nord, Nord-Picardie

et UMR 6298 ARTeHIS (Université de Bourgogne, Dijon)

11, rue des Champs

F - 59650 Villeneuve d’Ascq

Claus Bergmann Main-Kinzig-Kreis

Denkmalschutzbehörde

Barbarossastraße 16-24

Lars BlöckRegierungspräsidium Freiburg

Referat 26 Denkmalpflege

79083 Freiburg im Breisgau

Bertrand BonaventureArcheodunum SAS

7, rue Lebrun

F - 69004 Lyon

Muriel BoulenInstitut National de Recherches Archéologiques Préventives

Nord-Picardie

Centre de recherche archéologique de Soissons

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

3, impasse du Commandant Gérard

F - 02200 Soissons

Andrea BräuningRegierungspräsidium Freiburg

Referat 26 Denkmalpflege

79083 Freiburg im Breisgau

Sébastien Chevrier Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Grand-Est sud, Bourgogne

et UMR 6298 ARTeHIS (Université de Bourgogne, Dijon)

Les Sanrats

F - 71990 La Comelle

Rosemarie CordieArchäologiepark Belginum

Keltenstr. 2

54497 Morbach-Wederath

Yves CréteurInstitut National de Recherches Archéologiques Préventives

Nord-Picardie

Centre de recherche archéologique de Villeneuve d'Ascq

11, rue des champs

F - 59650 Villeneuve d'Ascq

Vincent DesbrosseInstitut National de Recherches Archéologiques Préventives

Grand-Est nord, Champagne

38, rue des Dats

F - 51520 Saint-Martin-sur-le-Pré

Eckhard Deschler-ErbUniversität Zürich

Abteilung Ur- Frühgeschichte

Karl-Schmidstr. 4

CH - 8006 Zürich

588

Emilie Dubreucq Université de Toulouse 2 le Mirail

Laboratoire TRACES UMR 5608

Maison de la Recherche

5, allée Antonio Machado

F - 31058 Toulouse cedex 9

Barbara FathAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg

Institut für Archäologische Wissenschaften

Abteilung Urgeschichtliche Archäologie

Belfortstr. 22

79098 Freiburg im Breisgau

Kai FechnerInstitut National de Recherches Archéologiques Préventives

Nord-Picardie

Centre de recherche archéologique de Villeneuve d'Ascq

11, rue des champs

F - 59650 Villeneuve d'Ascq

Clément FéliuUMR 7044 (Université de Strasbourg)

99, rue de Bâle

F - 67100 Strasbourg

Andreas FischerArchäologie Baselland

Amtshausgasse 7

CH - 4410 Liestal

Felix FleischerPôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan

et UMR 7044 (Université de Strasbourg)

2, allée Thomas Edison

ZA Sud-CIRSUD

F - 67600 Sélestat

Ralf Gleser Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Historisches Seminar

Abteilung für Ur- und Frühgeschichte

Robert Koch-Str. 29

48149 Münster

Yolanda HechtArchäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Ressort Gasfabrik

Petersgraben 9-11, Postfach

CH - 4001 Basel

Sabine HornungJohannes Gutenberg-Universität

Institut für Vor- und Frühgeschichte

Schillerplatz 11

55116 Mainz

Jan KönigRegierungspräsidium Stuttgart

Landesamt für Denkmalpflege

Referat 85

Berliner Straße 12

73728 Esslingen am Neckar

Michaël LandoltPôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan

et UMR 7044 (Université de Strasbourg)

2, allée Thomas Edison

ZA Sud-CIRSUD

F - 67600 Sélestat

Thierry LogelPôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan

2, allée Thomas Edison ZA Sud-Cirsud

F - 67600 Sélestat

Sabine LoicqRecherches et Prospections archéologiques en Wallonie

19, rue Alexis Jottard

B - 5300 Andenne

Katrin LudwigRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie

Regina-Pacis-Weg 7

53113 Bonn

Dominik LukasDeutsches Archäologisches Institut

Podbielskiallee 69-71

14195 Berlin

Reto MartiArchäologie Baselland

Amtshausgasse 7

CH - 4410 Liestal

Véronique MatterneMuséum National d’Histoire Naturelle

UMR 7209 – Archéozoologie, archéobotanique:

sociétés, pratiques et environnements

55, rue Buffon

F - 75005 Paris

Emilie MilletInstitut National de Recherches Archéologiques Préventives

Grand-Est nord, Champagne

et UMR 6298 ARTeHIS (Université de Bourgogne, Dijon)

38, rue des Dâts

F - 51520 Saint-Martin-sur-le-Pré

Andrei Miron †Kroisos GmbH

Titzstraße 19

66740 Saarlouis

Michael NickInventar der Fundmünzen der Schweiz

Aarbergergasse 30

Postfach 6855

CH - 3001 Bern

Claudia NickelRömisch-Germanisches Zentralmuseum

Forschungsinstitut für Archäologie

Ernst-Ludwig-Platz 2

55116 Mainz

Bernd C. OesterwindEifelmuseum Mayen

Genovevaburg

56727 Mayen

Vincent RiquierInstitut National de Recherches Archéologiques Préventives

Grand-Est nord, Champagne

et UMR 7041 Archéologie et Science de l'Antiquité (Paris)

38, rue des Dats

F - 51520 Saint-Martin-sur-le-Pré

Hannele RissanenArchäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Ressort Gasfabrik

Petersgraben 9-11, Postfach

CH - 4001 Basel

Muriel Roth-ZehnerAntea-Archéologie

et UMR 7044 (Université de Strasbourg)

11, rue de Zurich

F - 68440 Habsheim

Christiane Schmid-MerklAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg

Institut für Archäologische Wissenschaften

Abteilung Urgeschichtliche Archäologie

Belfortstr. 22

79098 Freiburg im Breisgau

Marco SchrickelLandesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Landesmuseum für Vorgeschichte

Richard-Wagner-Straße 9

06114 Halle (Saale)

Norbert SpichtigArchäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Ressort Gasfabrik

Petersgraben 9-11, Postfach

CH - 4001 Basel

589

Wolf-Rüdiger TeegenLudwig-Maximilians-Universität München

Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie

und Provinzialrömische Archäologie

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München

Laurie Tremblay CormierUniversité de Bourgogne

UMR 6298 ARTeHIS (Université de Bourgogne, Dijon)

6, bd. Gabriel

F - 21000 Dijon

Guillaume Varennes Service Régional de l’Archéologie de la région Rhône-Alpes

Le Grenier d’Abondance

6, quai Saint-Vincent

F - 69283 Lyon 01

Stefan WenzelRömisch-Germanisches Zentralmuseum

Forschungsbereich Vulkanologie, Archäologie

und Technikgeschichte

An den Mühlsteinen 7

56727 Mayen

Andrea Zeeb-LanzGeneraldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Direktion Landesarchäologie

Außenstelle Speyer

Kleine Pfaffengasse 10

67346 Speyer

Katinka Zipper Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

Grand-Est nord, Champagne

et UMR 6298 ARTeHIS (Université de Bourgogne, Dijon)

Les Sanrats

F - 71990 La Comelle

590

Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de · www.shop.rgzm.de

NEUERSCHEINUNGEN

RGZM – Tagungen, Band 51. Auflage 2011

310 S., 15 Farb- u. 157 sw-Abb.21×29,7cm,Softcover, fadengeheftet

ISBN 978-3-88467-178-8€ 45,–

Alessandro Naso (ed.)

Tumuli e sepolture monumentali nella protostoria europeaAtti del convegno internazionale, Celano, 21-24 settembre 2000

Grabhügel und monumentale Grabformen sind in mehreren europäischenGebieten vorhanden und haben immer wieder das Interesse der Forschunggeweckt, insbesondere was die vorrömische Zeit betrifft. Die Denkmälerverschiedener Regionen Italiens und einiger europäischer Länder werdenhier erstmals gesammelt vorgestellt. Die Abfolge der einzelnen Beiträgeerfolgt nach geographischen Kriterien. Oberitalien ist durch die nord-öst-lichen und nord-westlichen Gebiete bis hin zur Emilia-Romagna vertreten.Mittelitalien wird repräsentiert durch das nördliche und südliche Etrurien,das südliche Latium und Kampanien. Unteritalien ist durch Beiträge überApulien, das in Daunien und Peuketien aufgeteilt ist, Kalabrien, Sizilien undSardinien vertreten. Als Vergleiche werden vorgeschichtliche Grabhügel sobedeutender europäischer Nationen wie Deutschland und Spanien mit ein-bezogen. Die Dokumentation der Denkmäler, die hier z. T. das erste Malvorgestellt wird, bildet einen originellen Beitrag, der sich daran beteiligensoll, gemeinsame und unterschiedliche Charakteristika der europäischenEliten der Vorgeschichte bestimmen zu können.

Mosaiksteine. Forschungen am RGZMBand 7

64 S., 70 meist farb. Abb.21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftet

ISBN 978-3-88467-152-8€ 18,–

Martin Schönfelder (Hrsg.)

Kelten! Kelten?Keltische Spuren in Italien

Norditalien übt eine große Faszination aus. Bereits im 4. und 3. Jahrhundertv.Chr. zieht Oberitalien Menschen aus dem Norden an. Über die Alpenkom men keltische Kriegerscharen und Heere, aber auch einzelne Söldner,angelockt von den Schätzen Italiens. Sie verbreiten Angst, Schrecken undVerzweiflung, als sie im Jahr 387 v.Chr. Rom plündern. Bis ans Ende des2. Jahrhunderts v.Chr. bleiben die Kelten in Italien archäologisch präsent.Einige Aspekte ihrer Kultur, wie z.B. Waffen und Helme, werden von denEtruskern übernommen, da sie deren Erzeugnissen überlegen sind. Durchdas Zusammentreffen entstehen neue Kulturelemente, die besonders inGrabfunden fassbar werden. Eine Unterwerfung der Kelten in Oberitalienbeginnt erst, nachdem die Römer sie 225 v.Chr. bei Telamon vernichtendgeschlagen haben. Noch lange danach wurde das Bild der Kelten als »Bar-baren« gepflegt: von den Römern, die ein derartiges Fremdenbild für ihreeigene Identität benötigten, aber auch später von den Malern und Histori-kern des 19. Jahrhunderts.

Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de · www.shop.rgzm.de

AUS DEM PROGRAMM

Monographien des RGZM, Band 94184 S., 91 Abb.

21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-174-0

€ 35,–

Holger Baitinger

Waffenweihungen in griechischen HeiligtümernBei Ausgrabungen in bedeutenden griechischen Heiligtümern wie Olympiaoder Delphi wurden große Mengen an Waffen und Rüstungsteilen aus dem8. bis 4. Jahrhundert v.Chr. gefunden. Sie gelten als Beutestücke, die grie-chische Stadtstaaten nach siegreichen Schlachten den Göttern gestiftethaben.Im vorliegenden Band wird die Sitte der Waffenweihungen in der griechi-schen Welt zwischen Sizilien und Zypern zusammenfassend untersucht.Mehr als 130 Heiligtümer mit Waffenfunden bilden die Basis der Auswer-tung, für die auch schriftliche und epigraphische Quellen herangezogenwurden. Dies macht den Band zum umfassenden Kompendium einer wich-tigen Votivsitte der griechischen Antike.

Monographien des RGZM, Band 82254 S., 108 z.T. farbige Abb.

21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-137-5

€ 90,–

Markus Egg · Dieter Quast

Aufstieg und Untergang –Zwischenbilanz des Forschungs -schwerpunktes ElitenSeit einigen Jahren besteht am RGZM der Forschungsschwerpunkt »Eliten«.Hier wird besonders das Phänomen der Prunkgräber untersucht. In einerZwischenbilanz werden nun vor allem die Bereiche der Metallzeiten und desfrühen Mittelalters vorgelegt. Die Studien erlauben, Entwicklungen aufzu-zeigen und somit die Frage nach dem »Aufstieg und Untergang« zu dis -kutieren. Es zeigt sich dabei ein facettenreiches Bild, doch werden auch»Konstanten« erkennbar. Sie deuten an, dass Macht schon in vor- und früh -geschichtlichen Gesellschaften auf vier wesentlichen Säulen ruhte: einerökonomischen, sozialen, religiösen und militärischen.

Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de · www.shop.rgzm.de

AUS DEM PROGRAMM

Monographien des RGZM, Band 81183 S., 150 sw-Abb., 4 Farbtaf.

21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-136-8

€ 70,–

Stefan Wenzel

Behausungen im Späten Jung-paläo lithikum und im Mesolithikum in Nord-, Mittel- und WesteuropaWo in der Zeit von 15000-5000 v.Chr Jäger und Sammler in den Steppenund Wäldern Europas ihr Lager aufschlugen, blieben meist in großer ZahlSteinartefakte und Herdsteine zurück. Nur selten aber sind Wohnbautenanhand von erhaltenenen Konstruktionselementen direkt nachweisbar.In diesem Buch werden sechs Fundkonzentrationen daraufhin untersucht,ob es Indizien dafür gibt, dass ehemals Zeltwände einer diffusen Verteilungder Steinabfälle nach außen hin als Hindernis im Weg standen: Orp Ost undRekem 10 in Belgien, Cepoy im Pariser Becken, Geldrop 3-2 in den süd-lichen Niederlanden, Berlin-Tegel IX sowie Hartmannsdorf 26 in Branden-burg. Bei diesen Siedlungsstrukturen wie bei den zum Vergleich heran-gezogenen Wohnbauten und nicht überdachten Lagerplätzen dieses Zeit-abschnitts lassen sich ferner Arbeitsbereiche rekonstruieren, die Aussagenzur Organisation der jeweiligen lokalen Gruppen erlauben.

Kataloge Vor- und Früh-geschicht licher Altertümer, Band 41,1

516 S., 473 Abb.21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftet

ISBN 978-3-88467-116-0€ 99,–

Bernadette Schnitzler · Béatrice Arbogast · Annette Frey

Les trouvailles mérovingiennes en AlsaceTome 1 Bas-Rhin

Der Katalog zu den merowingerzeitlichen Funden im Elsass entstand in ver-schiedenen Projektphasen in den Jahren 1976 bis 1986 und 2004 bis 2009.Mit Band 1, dem Resultat einer engen Zusammenarbeit zwischen demMusée Archéologique de Strasbourg und dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum, liegen nun die Funde aus dem Département Bas-Rhin vor.Die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1986 entdeckten Fundplätzesind komplett erfasst; ergänzend wird, wo möglich, auch auf neuere Ent-deckungen verwiesen. Die Arbeit basiert vor allem auf den Beständen desMusée Archéologique de Strasbourg; mit einbezogen wurden außerdemdie Sammlungen weiterer Museen im Elsass sowie in Paris, Berlin, Mainzund Heidelberg. Ein zweiter Band zum Département Haut-Rhin und den merowingischenObjekten, die ohne Fundortangabe in den Museen aufbewahrt werden, istin Arbeit. Der Katalog ist komplett auf Französisch verfasst.

Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de · www.shop.rgzm.de

NEUERSCHEINUNGEN

Monographien des RGZM, Band 93306 S., 237 Abb.,

6 Tab., 1 CD als Beil.,21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftet

ISBN 978-3-88467-173-3€ 60,–

Allard W. Mees

Die Verbreitung von Terra Sigillata aus den Manufakturen von Arezzo, Pisa, Lyon und La GraufesenqueIn den letzten Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts v.Chr. gründeten einige inArezzo arbeitende Sigillata-Großproduzenten in Gallien Filialbetriebe fürden dortigen Absatzmarkt. Schon bald verdrängten diese die Mutterfirmenaus dem Geschäft. Diesen Prozess dokumentieren 230 Verbreitungskarten.Die Ausgründungen in Gallien werden in Zusammenhang mit der Entwick -lung der wirtschaftlichen Großräume dargestellt. Sie führten zu einer Trans-formation dieser ursprünglich italischen Industrie, die sich auch in einemgeänderten rechtlichen Status der Töpfer und Töpfereien in Gallien mani -festiert. Darüber hinaus wurden die Transportkosten mittels GIS-Anwen-dungen ermittelt und in Karten dargestellt. Datierte Fundorte ermöglicheneine zeitliche Einordnung der behandelten Töpfer.

Monographien des RGZM, Band 97174 S., 53 teils farb. Abb.,

21×29,7cm,Hardcover, fadengeheftetISBN 978-3-88467-185-6

€ 45,–

Thomas Schmidts

Akteure und Organisation der Handelsschifffahrt in den nordwestlichen Provinzen des Römischen ReichesIn der Antike wurde der Warentransport, wann immer dies möglich war,über Wasserwege abgewickelt – so auch in den von Mittelmeer, Atlantikund Nordsee umgebenen nördlichen Provinzen des Römischen Reiches.Hier bot ein dichtes Netz von Flüssen ideale Voraussetzungen für dieBinnenschifffahrt. Eine Reihe von Akteuren der Handelsschifffahrt kennenwir aus Inschriften. In den nördlichen Provinzen handelt es sich über -wiegend um Schiffseigner, die sich im Binnenland als nauta und an der gallischen Mittelmeerküste als navicularius bezeichnen. Die gallischen navi-cularii waren auch im westlichen Mittelmeerraum an Transporten zur Ver-sorgung der Hauptstadt Rom beteiligt. Die Studie untersucht ausgehendvom Inschriftenbestand die mit der Handelsschifffahrt befassten Berufs-gruppen und ihre Vereinigungen.