Das Steingerätedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyel-Kultur von Alsónyék,...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Das Steingerätedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyel-Kultur von Alsónyék,...

Beitr. z. Ur- u. Frühgesch. Mitteleuropas 63, Varia Neolithica VII. 65-83 65

lstvan Zalai-Gaal, Erika Gal, Kitti Köhler und Anett Osztas

Das Steingerätedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyei-Kultur von Alsonyek, Südtransdanubien

1. Einleitung

Bislang beruhte die aufgenommene und analysierte Datenbasis der Lengyei-Kultur auf den bestimmbaren Werten von 659 Individuen aus insgesamt 629 Gräbern, welche von zwölf südtransdanubischen Fundorten (Nekropolen) aus Altgrabungen bekannt waren (Lengyel, Zengövarkony, Villanykövesd, Pecsvarad, M6ragy, usw.) (Zalai-Gaal 201 0).

Auf dem Fundplatz von Als6nyek Kanizsa-Bataszek (Fundstellen M6-T0-1 OB und 11) wurden während der Rettungsgrabungen an der südtransdanubischen Autobahn M 6 jüngst 2500 Gräber sowie die Reste (Pfostenlöcher) von insgesamt 60 Langhäusern gefunden und dokumentiert.' Gräber und Häuser stammen aus e1ner zusammengehörigen Flachsiedlung mit Gräberfeld. Der Fundort liegt 10 km östlich von der bereits untersuchten Lengyei-Nekropole von M6ragy-Tüzködomb zwischen der Szekszarder Hügellandschaft und dem Sumpfgebiet von Sarköz (Zalai-Gaal 2008, 1; Zalai-Gaai/Osztas 2009a; 2009b; Zalai-Gaal u. a. 2009; 201 0).

2. Die Bestattung 3060 von Als6nyek-Kanizsa

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Vorlage der Funde aus dem ,Häuptlingsgrab" 3060 von der Fundstelle 10B (M6-To-10B) Kanizsa. Die Grabgrube hatte eine Länge von 313cm in Ost-West- und eine Breite von 284cm in Nord-Süd-Richtung. Die erhaltene Tiefe unter der rezenten Oberfläche betrug noch 70,4cm (tiefste Pfostengrube 94,3cm). Die Grabgrube besaß eine eckige Konstruktion aus vier mächtigen und tiefen Pfostenlöchern. in der Grabgrube lag das SW-NO-orientierte Skelett eines 40-49 Jahre alten Mannes in rechtsseitiger Hockerlage auf

' Die hier veröffentlichten Funde stammen aus der Rettungsgrabung des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften an dem Fundplatz M6-T0/10B von Als6nyek in technischer Ausführung der Archeoszträda GmbH unter der Leitung von A. Osztas; Grabungsfotos: Archeosztrada GmbH. F. Denes und E. Gäl; Zeichnungen: F. Tortoriello; Die tierischen Reste bestimmte E. Gäl und die anthropologischen Daten stammen von K. Köhler (alle aus dem Archäologischen Institut der UAdW).

einem erhöhten, podiumartigen Teil der Grubensohle. Neben dem Skelett war die Erde an mehreren Stellen rot verfärbt (Zalai-Gaal2008, Abb. 13; Zalai-Gaai/Osztas 2009a, Abb. 2.5; 2009b, Abb. 15) (Abb. 1-4).

Zur rechtsseitigen Hockerlage und der SW-NO-Orientierung der Bestattung von Als6nyek ist Folgendes festzustellen:

Wenn man die Hauptorientierungen mit ihren Varianten im Verhältnis zu den rechten und linken Seitenlagen bei den Bestattungen aus den südtransdanubischen Altgrabungen der Lengyei-Kultur untersucht, kann man insgesamt 16 ve~chiedene Körperlagen aufzeigen. Am häufigsten ist die 0-W-Orientierung mit linker Seilenlage (43, 1 %; N: 239), gefolgt von einer NO-SW-Orientierung mit linker Seitenlage (22,5%; N: 125) und einer W-O-Orientierung mit rechter Seitenlage (13,3%; N: 74).

Die auch in Grab 3060 festgestellte SW-NO-Orietierung mit rechter Seitenlage ist mit 5,2% (N:29) der untersuchten Fälle nur am vierthäufigsten. Alle anderen Körperhaltungen und Bestattungsausrichtungen sind a~f den südtransdanubischen Lengyei-Nekropolen nur m1t wesentlich geringeren Anteilen nachgewiesen (Zalai-Gaal 2010, 62-63).

2.1. Grabbeigaben (Keramik, tierische Funde)

Als Grabbeigaben werden jene Funde betrachtet, die von den Hinterbliebenen absichtlich und aus kultischem Zweck den Toten beigegeben worden sind. in erster Linie handelt es sich um Gefäße mit oder ohne Speise-/Trankbeigabe, zerscherbte Keramik, tierische Beigaben und Mahlsteine. in vielen Gräbern fand man aber auch Ockerstücke oder Reste von Ockerbemalung. Eine eingehende Auswertung der Farbreste erfolgt erst nach Abschluss der naturwissenschaftlichen Untersuchungen.

Das keramische Inventar des Toten im Grab 3060 von Als6nyek bestand aus sechs Gefäßen bzw. F ragmenten:2

2 Die Gefäße werden z. Zt. noch restauriert. weshalb noch keine abschließenden Maßangaben angegeben werden.

66 lalai-GaaVGaVKOhler/Osztas, Das Steinge~tedepot aus dem Hiluptlingsgrab 3060 der Lengyei-Kultur von A/s6nyek, SOdtransdanubien

J

··•.

0 0 ~------~

13(M!Q-~UUI. - .. -

L

"·-·-

..

Abb. 1: Das Grab 3060 von Als6nyek (Plan: Archeosztrada Gmbh).

Abb. 2: Profile der Grabgrube 3060 von Als6nyek (Plan: Archeosztrada Gmbh).

Beitr. z. Ur- u. FrOhgesch. Mitteleuropas 63, Varia Neolithica VII, 65-83

Abb. 3: Das Grab 3060 mit Pfostenkonstruktion von Als6nyek.

Abb. 5: Runde Schüssel und Butmir-Gefäß im Grab 3060 von Als6nyek.

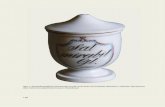

1. Vor den Knien lag ein dickwandiges Butmir-Gefäß von schwarzer Farbe mit grobkörniger Magerung. Das konische Unterteil ist nach innen gezogen, die Schulterpartie ist gewölbt. Auf dem Bauchumbruch und der Schulter sind je vier kugelige Buckel zu sehen. Auf der poröser Oberfläche sind Reste von roter Bemalung erhalten (Abb. 4-5).

2. Eine fragmentierte, dickwandige runde Schüssel aus ähnlichem Ton und mit ähnlicher Farbe stand neben dem Butmir-Gefäß (Abb. 4-5).

3. in der nordwestlichen Pfostengrube befand sich ein großes, dickwandiges, grobkörnig gemagertes Fußgefäß in zerscherbtem Zustand (Abb. 6).

4.-6.1n der Schüsselpartie des o. g. Fußgefäßes standen drei, fragmentarisch erhaltene dünnwandige, dreigliedrige Becher aus feingeschlämmtem Ton mit feingeglätteter Oberfläche. Die erkennbaren Reste roter Bemalung wurden nach dem Brennen aufgetragen (Abb. 6).

67

Abb. 4: Beigaben in der Bestattung 3060 von Als6nyek.

Abb. 6: Fußgefäß, dreig/iedrige Becher und Spondy/usschmuck im Grab 3060 von Als6nyek.

Keramische Beigaben waren bei 86,4% (N: 569) der Bestattungen aus den südtransdanubischen Altgrabungen feststellbar. Die tatsächliche Gefäßanzahl pro Grab ist aber in 70 Fällen nicht bekannt. 19,6% (N: 112) der mit Keramik versehenen Bestattungen enthielten je ein, 21,0% (N: 120) je zwei und 14,5% (N:83) je drei Gefäße. Der Anteil der mit vier (10,7%, N:61), fünf (10,0%, N:57) und sechs (5,6%, N: 32) Stücken begrabenen Toten ist viel kleiner. Noch mehr Keramik (6 Gefäße: 5,6 %, N: 32; 7: 2,9%, N:17; 8: 0,7%, N:4; 9: 1,4%, N:9) wurde nur vereinzelt mitgegeben.

lnAis6nyek konnten wir in 60,09% (N: 545) der analysierten Gräber Keramik nachweisen. 29,55% (N: 268) von ihnen enthielt ganze Gefäße oder Reste von ihnen. Am häufigsten, in 38,59% (N:208) der Fälle, war die Beigabe nur eines Gefäßes. Je zwei Gefäße sind für 27,83% (N:150), je drei für 15,77% (N:85), je vier für 10,20% (N: 55) und je fünf Gefäß für 3,90% (N: 21) der Bestattungen nachgewiesen. Sechs Gefäße wurden nur 2,41% (13) der Toten beigegeben, die Anzahl der mit je sieben

68 Zafai-GaaVGaUKöhler/Osztas, Das Steingerätedepot aus dem H~uptfingsgrab 3060 der Lengyef-Kultur von Als6nyek, Südtransdanubien

Abb. 7: "Ad hoc"-Spitze aus dem Diafizisfragment eines großen Säugetieres aus dem Grab 3060 von Als6nyek (Foto: E. Ga/).

Gefäßen ausgestatteten Gräber beträgt insgesamt nur sechs. Das Grab 3060 von Als6nyek gehört mit sechs Gefäßen also zu den .reich" mit Keramik ausgestatteten. Noch mehr Gefäße, 9 Stück, waren der Frau im .Häuptlingsgrab" 1473 beigegeben. (Zalai-Gaäl 2008, Abb. 14; 2009, 36-38 Abb. 24-25; Zalai-Gaäi/Osztas 2009a, Abb. 2.7-8; 2009b, Abb. 17). Die typologischen Analogien der keramischen Beigaben aus dem Grab 3060 von Als6nyek stammen aus dem späten Belegungshorizont (Lengyel II) der südtransdanubischen Lengyei-Gräberfelder. Diese Feststellung kann sowohl für das Butmir-Gefäß, die runde Schüssel, als auch für die dreigliedrigen Becher getroffen werden. Festgestellt werden kann weiterhin, dass die großen Gefäßzahlen pro Grab für die Bestattungen des Frühund des Übergangshorizontes typisch sind. Zur Zeit des Späthorizontes wurden weniger Gefäße ins Grab gelegt (Zalai-Gaal2007a; 2007b).

Auch die Tierknochen gehören, ebenso wie die Grabgefäße (mit oder ohne Speise-/Getränkebeigabe), den Grabbeigaben mit symbolischer Bedeutung an. Tierische Funde wurden aber für nicht mehr als 9,0% (N:52) der mit Grabbeigaben versehenen südtransdanubischen Bestattungen der Lengyei-Kultur erwähnt. Knochenreste von verschiedenen Tierarten sind in Als6nyek in 7,8% (N: 209) der untersuchten Gräber nachgewiesen. Aus dem Grab 3060 von Als6nyek kamen insgesamt neun dieser Art von Beigaben zum Vorschein. Zwei Molarzähne aus der Grabfüllung stammen vom Hausrind (Bos Iaurus L. , 1758).

Der dritte Zahn ist eine Spitze (Pfriem?, Stichel?) aus dem Diafizisfragment eines großen Säugetieres, ein .ad hoc" Gerät nach A. Choyke (Choyke 1984) (Abb. 7). Nahe zur Gesichtspartie des Skelettes wurden zwei weitere Funde geborgen: Einer davon ist ein 148,2mm langes Geweihbruchstück vom Rothirsch (Cervus e/aphus L., 1758), welches weder Bearbeitungs- noch Abnutzungsspuren aufweist und daher nicht als Gerät identifiziert werden kann. Eventuell handelt es sich eher um eine symbolische Beigabe. Der zweite Fund besteht aus dem Langknochen eines großen Säugetieres. Er dürfte - ebenso wie die Mehrheit der Tierknochen - den Rest einer Fleischgabe gebildet haben.

Abb. 8: Trophäe von Bos primigenius, Knochenstiel, Schulterblatt vom Urrind und Flügelknochen von Gänsegeier im Grab 3060 von Als6nyek.

Die vier interessantesten tierischen Beigaben lagen hinter dem Rücken und den Füßen des Skeletts (Abb. 8):

1. Eine Trophäe von Urrind (8os primigenius Boj., 1827) besteht aus einem Schädelbruchstück, das das Stirnbein des Craniums sowie die verhältnismäßig gut erhaltenen Gehörne umfasst. Nach den archäozoologischen Bestimmungen stammen diese Knochenreste von einer ausgewachsenen Kuh (Abb. 8-9).

Die Maße der Trophäe nach internationalem Standard zeigt Tabelle 1. Gut sichtbar ist, dass die Größen des Gehörns von Als6nyek und von anderen ähnlichen Funden (Bökönyi 1974, 438; 1981 , 31 ; unpublizierte Daten von E. Gal) zwischen die Größen von neolith ischen Stieren bzw. mesolithischen Kühen fallen (Bökönyi 1962, 207; Bökönyi 1972; Bartosiewicz 2005).

Measurements (mm) Left Right

Aurochs cranium-fragment

lntercornual ridge 215.0

Outer length of the horn core fragments 105.0 407.0

Base circumference 242.0 237.0

Greatest diameter at base 82.6 82.6

Smallest diameter at base 68.5 66.0

Aurochs scapula-fragment

Greatest length of the glenoid process 97 .0

Length of the glenoid cavity 78.0

Breadth of the glenoid cavity 69.6

Smallest length of the collum scapulae 82 .1

Tab. 1: Größen nach internationalem Standard der Trophäe von Bos.

Beitr. z. Ur- u. Frühgesch. Mitteleuropas 63, Varia Neolithica VII, 65-83 69

10 cm Abb. 9: Gehörn von Bos primigenius im Grab 3060 von Als6nyek. Frontale Ansicht (Foto: E. Ga/).

Abb. 10: Scapulafragment von Bos primigenius (laterale Ansicht) aus dem Grab 3060 von Als6nyek (Foto: E. Gat).

Man muss auch erwähnen, dass die Trophäe von M6ragy-Tüzködomb viel größer als die von Als6nyek ist und damit von einem Stier stammen dürfte (Bartosiewicz 2005) (Abb. 14).

2. Gegenüber dieser Trophäe lagerten ein Vogelknochen und ein auf einem Schulterblatt (Abb. 10) liegender GeweihstieL Das 140 mm lange Schulterblatt stammt von einem maturen Urrind. Der Gegenstand wurde nach seiner Lage zum Skelett in der linken Hand gehalten und seine Halspartie (collum scapu/ae) bildete den Stiel des Gerätes.

3. Von dem Flügelknochen eines Gänsegeiers (Gyps fulvus Hablizl, 1783) ist nur das Fragment des rechten Skeletteiles, genauer gesagt nur die proximale Partie des stämmigeren os metacarpale majus und des os metacarpale minus (Baumel 1979, 117) verblieben (Abb. 11 ). Der Gänsegeier ist einer der größten Vögel und einer der vier in Europa vorkommenden Geierarten. Im Karpatenbecken sind sie nur vereinzelt und zwischen Mai und Oktober beobachtbar (Peterson u.a. 1977, 92-94). Ihre Körpergröße variiert zwischen 95cm und 105cm und die Spannweite der Flügel ist sehr mächtig (240-280cm) (Abb. 12).

Zusammenhänge zwischen Tod (Leichen) und Geiern werden von ikonographischen und archäologischen Daten vom Nahen Osten aus einem Zeitabschnitt von 7-12 Jahrtausenden bestätigt (Peters-Schmidt 2004, 213; Se~eantson 2009, 358-360). Aus der PPNA Fundstelle von Jerf el Ahmar stammen besonders viele Funde von Gänsegeiern sowie auch ein skalpierter menschlicher Schädel, die die rituelle Rolle dieser Tierart im Kultleben angenommen werden kann (Gourichon 2002). Die ersten neolithischen Darstellungen vom Geier bei Toten wurden in Catal Hüyük (Russel/ McGowan 2003, 445) und dann in Göbekli Tepe entdeckt, wo auch ein Geierkopf aus Stein sowie Geierknochen gefunden wurden (Peters-Schmidt 2004, 214).

Das hier nachgewiesene Exemplar hat wahrscheinlich im Mecsek-Gebirge gehorstet oder dürfte von den nördlichen Bergländern des heutigen Kroatiens stammen. Es wurde entweder in der Nähe der Siedlung erlegt oder, was ebenfalls möglich ist, der (partikulare) Kadaver des natürlich verendeten Geiers wurde in die Siedlung gebracht. Als Grabfund oder als Teil eines neolithischen Fundensembles ist der Gänsegeierknochen in Ungarn bislang ein Unikat. Weil dieser Knochenfund nur aus einem carpometacarpus-Bruchstück besteht, kann eine kultische Funktion, wie z. B. ein Flügel für ein Kostüm o. ä., nicht abschließend belegt werden.

4. Der Stab wurde aus dem Geweih von einem jungen Rothirsch angefertigt. Seine Länge dürfte wenigstens 350mm betragen haben, der Durchmesser variiert von 18 bis 22mm (Abb. 13). Struktur und Größe des Geweihstiels machen es wahrscheinlich, dass das Gerät aus dem Spieß eines zwei- oder dreijährigen Rothirsches hergestellt wurde. Wegen der Überarbeitung lässt sich nicht entscheiden, ob es sich um ein schädelechtes Stück oder eine Abwurfstange handelt.

Die archäozoologischen Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Trophäe von Bos primigenius, der Gänsegeierflügel, das Schulterblattfragment vom Bos sowie der Geweihstiel allem Anschein nach Bestandteile einer Garnitur bildeten. Die Gegenstände wurden eventuell wäh-

70 Zalai-Ga;lVGat/Köhler/OszMs, Das Steingeriitedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyei-Ku/tur von Als6nyek, Südtransdanubien

E u

N

a c

" c ( c ...

Abb. 11: Flügelknochen von Gänsegeier aus dem Grab 3060 von Als6nyek (inmitten) und von rezentem Geier (Foto: E. Ga/).

2-0912

Radius \ Phaanx1-Digk2

Capomelacarpus

Abb. 12: Zeichnung eines Vogelflügels in der Position carpometacarpus verbindend mit den primären Federn (Redrawn after Feduc· cia 1999, 19).

Abb. 13: Geweihstiel aus dem Grab 3060 von Als6nyek (Foto: E. Ga/).

Beitr. z. Ur- u. FrOhgesch. Mitteleuropas 63, Varia Neolithica VII, 65-83 71

1be comparison ofhom core dimensions from auochs and catde

·~------------------------------------------0-.

I li 110

J " ! 70

"'

y • 0.11 eax • 12,"'28 R1• 0 ,7137

D D D

0Aurocbs(Me10lilbic)

·~)Ok

0 Auroch11 (Ncolithic)

DCaale (Neoli1bic)

~L---------------~--------~--------------~

"' 70 90 110 130 '"'

lhc comparisoo of scapula dimcnsions from aurocbs md cattlc

~-------------------------------------------.

10

i !- oo i

50

40 00

y"' 1 ,0942x- 33,662 Rl•0,73

0 D 0

D D

0

70 90 100 110

Abb. 14: Vergleichende Diagramme von mesolithischen und neolithischen Ure sowie neolithischen Viehhornkernen und Schufferblättem. Geradlinige Tendenz-Unie: Neolithischer Ur.

rend Kultzeremonien gebraucht und dürften eng mit der sozialen Stellung des im Grab 3060 von Als6nyek beigesetzten Mannes zusammengehangen haben.

Das Schulterblattfragment und der Geweihstiel bildeten wahrscheinlich ein Zubehörpaar und sein Besitzer oder Benutzer dürfte Rechtshänder gewesen sein. Die ökologischen Bedürfnisse der bestimmten Tierarten weisen darauf hin, dass die Neolithiker von Als6nyek während der Zeitperiode der Lengyei-Kultur in einem waldigsteppigen Milieu gewohnt bzw. gejagt haben. Die Seltenheit der Trophäe in dieser Region ist beachtenswert, weil spätneolithische Gehörne von Bos bislang vorzugsweise im Bereich der Großen Ungarischen Tiefebene nachgewiesen werden konnten (Bartosiewicz 2005, 43). Die Lebensweise des Gänsegeiers als Aasfressem, sowie die

für die Ernährung anzunehmende Wertlosigkeit des das Flügelende symbolisierenden Knochenfundes deuten auf einen kultischen oder symbolischen Wert dieser Tierart hin. Das Flügelende konnte auch(?) zusammen mit den dazu gehörenden Federn ins Grab gelangt sein.

2.2. Steingeräte

Die im Verbreitungsgebiet der Lengyei-Kultur häufig belegten geschliffenen Steingeräte kommen in 27,5% (N: 181) aller Bestattungen aus den Altgrabungen vor. Die 113 Exemplare von steinernen Schaftlochäxten stammen aus 17,0% der Gräber. Man legte je ein Stück ins Grab, nur die Bestattung 247 von Zengövärkony enthält zwei Steinäxte (Dombay 1960, 127Taf. 67.7 und 10; Zalai-Gaäl

72 Zalai-GaaVGai/K/Jhler/Osztlls, Das Steinger/liedepot aus dem Hiluptlingsgrab 3060 der Lengyei-Kultur von Als6nyek, SOdtransdanubien

Abb. 15: Geschliffene Steinkeule aus dem Grab 3060 von Als6nyek.

Abb. 16: Depot von geschliffenen Steingerilten im Grab 3060 von Als6nyek {lalai-Gaal 2008, Abb. 15).

2004, 120-121). Der im Grab 3060 von Als6nyek bestattete Mann wurde hingegen mit vier großen und schweren geschliffenen Steingeräten ausgestattet. Verschiedene Typen von geschliffenen Steinbeilen, Keilen und Meißeln stammen aus 5, 7% (N: 52) der Gräber aus den Altgrabungen (Zalai-Gaal 2010, 109). Die Fachtenninologie ist bei diesen Funden nicht einheitlich. Geschliffene Steingeräte (Keulen, Schaftlochäxle, Beile/Meißel, Pickel, Hacken) sind in Als6nyek in 6,1 % der analysierten Bestattungen nachgewiesen. Unter den im Grab 3060 von Als6nyek deponierten Gerätschaften finden sich vier geschliffene und neun gespaltene Exemplare. Die geschliffenen Stücke lagerten vor der Gesichtspartie und hinter dem Schädel des Toten (Abb. 16).

1. Eine sehr sorgfällig und fein geschliffene, ungewöhnlich lange, schlanke Schaftlochaxt von dunkelgrauer-grünlicher Farbe mit glänzender und polierter Oberfläche lag bei den Handknochen, genau vor der Gesichtspartie des Skelettes. Der Querschnitt des Fundstückes weist eine langgezogene viereckige Fonn auf. Die höhere obere Breitseite ist gedrungen, sie und auch die flachere untere Breitseite sowie die Schmalseiten wurden mit je einer Längskante versehen. Der Artefaktkörper weitet sich bei dem oberhalb der Mittelachse stehenden kegelfönnigen und breiten Schaftloch eckig aus. Die Nacken- sowie auch die lange Schneidenhälfte verlaufen ein wenig nach innen geschweift. Die unregelmäßig viereckige und flache Nackenwölbung setzt sich schräg ab. Auch die abgerundete Schneide ve~üngte sich scharf und schräg. Das Axtprofil weist eine leicht geschweifte Gestalt auf. Die absolute Länge beträgt 214mm, die größte Breite 55,7 mm und die größte Dicke 30 mm. Der Schaftlochdurchmesserliegt bei 34,2mm (lnv. Nr.: 60806). Bei dem Stück handelt es sich um die größte bekannte Schaftlochaxt der südtransdanubischen Lengyei-Kultur (Abb. 17a-c).

2. Ein langes, schlankes und schweres Steinbeil von schuhleistenkeilfönniger Gestalt und grünlicher Farbe fand sich mit seiner Achse senkrecht zu der Streitaxt vor dem Schädeldach des Toten. Die obere Breitseite ist mit einer mittleren Längskante versehen und auch die Schmalseiten wurden kantig ausgestaltet. Die untere Breitseite ist flach gefonnt. Das Beil zeigt im Querschnitt eine abgerundete Dreiecksfonn. Die Schneidenpartie ve~üngte sich einseitig und der Nacken ist flach. Bei diesem Steinbeil handelt es sich um das größte bekannte Stück der Lengyei-Kultur (Länge: 245,0mm, Breite: 34,7mm, Dicke: 34,1 mm) (Abb. 18a-c).

3. Ein grünliches, trapezfönniges und schweres Steinbeil (od. -keil) mit feingeschliffener glänzender Oberfläche, gewölbter oberen Breit- und mit flacher unterer Breitseite sowie mit abgerundeten Schmalseiten war vor den zwei o. g. Stücken platziert. Die Schneidepartie ve~üngte sich schräg und einseitig und der Nacken weist eine schräge und ovale Fonn auf. Auch hierbei handelt es sich um das größte bekannte Stück der Lengyei-Kultur (Länge: 121 ,0 mm, Breite: 51 ,4 mm, Dicke: 22,4mm) (Abb. 19a-c).

4. Eine fein geschliffene, runde und ein wenig asymmetrische Steinkeule von weißer bis hellgelber Farbe kam hinter dem Schädeldach des Skeletts zum Vorschein. Die obere Breitseite ist hoch und gedrungen, die untere dagegen flach. Das kegelförmige Schaftloch wurde in etwa mittig angelegt (Breite: 63,0mm, Dicke: 35,3mm) (Abb. 20a-b).

5. Eine mächtige Silexklinge, ein Messer aus wolhynischem Feuerstein, lag in mehreren Bruchstücken gebrochen hinter dem Schädel bzw. auf den Halswirbeln des Toten (Abb. 21 ). Auch dieses Stück stellt die

Beitr. z. Ur- u. Frilhgesch. Mitteleuropas 63, Varia NeofithieB VII, 65-83

•

a b c=lc Abb. 17: Geschliffene steinerne Streitaxt aus dem Grab 3060 von Als6nyek.

• a b ••••• I

Abb. 18: Geschliffene schuh/eistenförmige Steinbeil aus dem Grab 3060 von Als6nyek.

c

I I I I I

73

7 4 Zalai-Ga;lVGai/Köhler!Osztils, Das Steingerätedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyei-Kultur von Als6nyek, Südtransdanubien

a

Abb. 19: Geschliffener Steinkeil aus dem Grab 3060 von Als6nyek.

a

Abb. 20: Geschliffene Steinkeule aus dem Grab 3060 von Als6nyek.

größte bekannte Silexklinge der Lengyei-Kultur dar. Sie wurde mittels Drucktechnik hergestellt (Länge: 247mm, Breite: 37mm, Dicke: 8mm) (Abb. 22a-b).

6. Zudem war ein unretuschierter Splitter aus SzentgaiRadiolarit von 19mm Länge, 12mm Breite und 5mm Dicke vorhanden.

Sieben weitere Stücke der Spaltindustrie kamen an mehreren skelettnahen Stellen der Grabgrube zutage:

7. Ein unretuschiertes Klingenbruchstück aus MecsekerRadiolarit. Das proximale Ende ist gebrochen und beide Schneiden sind abgegriffen. Länge: 45 mm, Breite: 13mm, Dicke: 3mm.

8. Unretuschierte Klinge aus wolhynischem Feuerstein in zwei Stücken. Beide Schneiden sind abgegriffen. Länge: 37mm, Breite: 13mm, Dicke: 3mm.

b •-• ...

b

Abb. 21: Bruchstücke des Silexmessers im Grab 3060 von Als6nyek.

Beitr. z. Ur- u. FrOhgesch. Mitteleuropas 63, Varia Neolithica VII, 65-83

b

Abb. 22: Silexmesser aus dem Grab 3060 von Als6nyek.

9. Unretuschierte Klinge aus Mecseker-Radiolarit, mediales Fragment. Länge: 19mm, Breite: 13mm, Dicke: 3mm.

10. Retuschierte Klinge aus Mecseker-Radiolarit. Länge: 53mm, Breite: 14mm, Dicke: 2mm.

11 . Trapez aus Mecseker-Radiolarit. Länge: 18mm, Breite: 9mm, Dicke: 3mm.

12. Retuschierte Klinge aus wolhynischem Feuerstein. Beide Enden sind schwach abgegriffen.

13. Klinge aus wolhynischem Feuerstein in drei Fragmen-ten (Länge: 102mm, Breite: 22mm, Dicke: 3mm.3

Das Ensemble von geschliffenen Steingeräten des Männergrabes 3060 von Alsönyek ist eigentlich ein Depotfund. Das Gesamtgewicht beträgt insgesamt 1384,2 Gramm, also fast anderthalb Kilo. Mit Ausnahme des Keulenkopfes handelt es sich um Typen, die ausschließlich bei diesem Toten erscheinen.

Die zweitgrößte steinerne Streitaxt aus dem Grab 792 von Alsönyek ist mit 164,2 mm Länge und 53,9 mm Breite bereits deutlich kleiner als das Stück aus Grab 3060 (Zalai-Gaäl 2008, Abb. 10-11 ). Diese Kupferaxtformen imitierenden Steinäxte werden in der Fachliteratur als Streitäxte definiert. Die vollausgeprägte Form von Steinäxten der Lengyei-Kultur war als Grabfund vorher allein aus der Bestattung 288 von Zengövärkony belegt (Dombay 1960, 137 Taf. 74.5; Zalai-Gaäl 2002, 30 Abb. 2.2; 2004, 123; 2005a, Taf. 25.3). Im Fall des behandelten Depos von

3 Die Stücke der steinernen Spaltindustrie wurden von T. Marton (Archäologisches Institut der UAdW) und K. Szilagy (Uni-Szeged) bestimmt.

75

Alsönyek ist annehmbar, dass nicht nur die Schaftlochaxt, sondern auch der Keil und das Beil -die bislang bekannten größten Exemplare dieser Fundarten des gesamten Lengyei-Kreises - Kupferformen nachahmen (Zalai-Gaäl 2011).

Depotfunde von neolithischen geschliffenen Steingeräten sind auch in anderen spätneolithischen Kulturen des mitteleuropäischen Raumes nachgewiesen. So wurden z. B. in einer Grube der Stichbandkeramik des böhmischen Fundplatzes Mseno zwei Flachbeile, eine durchbohrte trapezförmige Steinaxt sowie eine zweite Steinaxt von gewöhnlicher Form deponiert (Licka 1981, obr. 1-2).

Mit dem größten Prozentsatz (60,6%, N:314) sind im Gerätebestand des Gräberfeldes von Alsönyek verschiedene Arten und Typen geschlagener Steingeräte vertreten. Unter ihnen zeichnen sich hier besonders die langen und breiten Silexmesser aus, die mehrheitlich aus ortsfremdem Steinmaterial hergestellt wurden (Abb. 18a-b). Diese Messer lagen meistens auf oder vor dem Schädel der Skelette. Zum Vergleich sei angeführt, dass z. B. die meisten der über 2.000 auf dem Schanzwerk von Lengyel geborgenen Silexartefakte 30-40mm lang sind, wenige Stücke erreichen eine Länge von 100-120mm (Wosinszky 1888-1891, II I, 107). Auch in Aszöd, wo die längste Silexklinge 110mm aufweist, sind in der Regel 30-50mm lange Stücke typisch (Kalicz 1985, 54). Die mächtigen Steinmesser treten in erster Linie in den frühkupferzeitliehen Kulturen als charakteristische Funde auf. Ihrer Typologie, Chronologie und Verbreitung widmete D. Garasanin auf Grundlage der Funde aus der Höhle des herzegowinischen Lastva große Aufmerksamkeit. Der große Teil dieses Silexmessers ist 86-230mm lang und 18-33mm breit, das größte Stück besitzt eine Länge von 230 mm und eine Breite von 33mm (Garasanin 1976, 226). Die besonders langen Silexmesser gehören auch im Gräberfeldinventar von Vama zu den typischen Funden. Die den Männerbestattungen der Varna-Kultur von Durankulak begegebenen mächtigen Steinmesser bestimmte K. Dimitrov als .Silex Superklingen" (Dimitrov 2002, 128, 146). D. Gara5anin behauptet, dass die Häufung der Exemplare dieses Typs besonders während der Zeit des Vordringens von Steppenelementen registrierbar ist. Auch das Vorkommen dieser Typen im unteren Donaugebiet und im Karpatenbecken könnte mit diesem Phänomen erklärt werden (Garasanin 1976, 226).

2.3. Schmuckgegenstände

ln nicht mehr als 17,6% (N: 116) der Lengyei-Bestattungen aus den südtransdanubischen Altgrabungen trifft man auf Schmuckgegenstände aus Kupfer/Malachit, Spondylus, Dentalium, Stein und Knochen (Zalai-Gaäl 2010, 145-159). ln Alsönyek beträgt der Anteil der Gräber mit Kupferschmuck 8,0% (N:73), mit Spondylusschmuck 7,8% (N:71) und mit Dentalien 5,1% (N:47). Die Bestattung 3060 gehört auch in dieser Beziehung zu den reich ausgestatteten:

76 Zalai-GaaVGaVK6hler/Osztas, Das Steingeratedepot aus dem HaupVingsgrab 3060 der Lengyei-Kultur von Als6nyek, SOdtransdanubien

Abb. 23: Schmuck aus Kupfer- und Denlatiumperlen im Grab 3060 von Als6nyek.

1. Ein Halsschmuck besteht aus scheibenförmigen korrodierten Kupfer- sowie Dentaliumperlen (Abb. 23).

2. Auf der gewölbten Schulterpartie des Butmir-Gefäßes lagen lange und zylindrische Spondylusperlen und solche waren auch in seiner Nähe verstreut (Abb. 5).

3. Um den Halsteil des westlichsten Bechers innerhalb des Fußgefäßes lief ein Halsschmuck aus länglichen Spondylusperlen herum. Darunter befand sich eine Kette aus scheibenförmigen Spondylusperlen. Bei den Buckeln unter dem Gefäßhals hingen je zwei längliche sowie zwei scheibenförmige Perlen in V-Form herab.

4. Auf dem südlichen Rand der Schüsselpartie des Fußgefäßes lag eine mächtige Kette aus großen zylindrischen und prismenartigen Spondylusperlen, die Bestandteile eines Gürtels gewesen sein dürften. Unter diesen lag ein Stoß kleinerer länglicher und scheibenförmiger Perlen auf dem Boden (Abb. 6).

Im Gräberfeld von Alsönyek wurde Kupferschmuck in 8,0% der bislang analysierten 907 Bestattungen deponiert. Kupferne Armreifen kamen in zwei, Kupferfingerringe in neun Gräbern zum Vorschein. Aus Kupferperlen bestehende Schmuckstücke, meistens Halsketten, stammen aus 64 Beigabeninventaren. Die Relation von schmucklosen zu schmuckführenden Gräbern in Als6nyek entspricht den Werten aus den Altgrabungen in Südtransdanubien. Die überwiegende Anzahl der Schmuckgegenstände wurde aus importierten Rohmaterialen hergestellt. Bezüglich der Schmuckstücke der Bestattung 3060 von Als6nyek ist feststellbar, dass ihre Parallelen in den Gräbern aus den südtransdanubischen Altgrabungen des Belegungshorizontes Lengyelll vorzufinden sind (Zalai-Gaäl 2006). Beachtenswert ist auch, dass in Als6nyek keine Kupfergeräte geborgen wurden und gewisse Gräberansammlungen und Bestattungen mit Kupferschmuck besonders reich ausgestattet waren. Das Vorkommen und die Verteilung des Meeresmuschelschmucks zeigt dasselbe Bild. Kopfschmuck und Diademe erscheinen hingegen in Als6nyek als neue Schmucktypen.

Grab 3060 enthält darüber hinaus noch Ockerklumpen, die Grabsohle war - wie bereits erwähnt - um das Skelett herum rot verfärbt.

3. Anthropologie des Skeletts

Auf dem Ausgrabungsfoto war in Grab 3060 ein gut erhaltenes Individuum zu sehen. Trotzdem stand nach der Ausgrabung, dem Waschen der Knochen und nach dem Transport nur ein mittelmäßig erhaltenes Individuum für die klassischen anthropologischen Untersuchungen zur Verfügung.

Im Falle des Schädels war nur das Neurocranium rekonstruierbar, die postcranialen Reste waren bruchstückhaft und unvollständig.

Die Bestimmung des biologischen Lebensalters wurde unter gleichzeitiger Anwendung mehrerer Methoden vorgenommen (Nemeskeri u.a., 1960; Brothwell 1963; Meindi-Lovejoy 1985). Bei der Bestimmung des morphologischen Geschlechts konnten wir nur zwölf anatomische Merkmale aufnehmen, die geschlechtsbezogene Dimorphismen erkennen lassen (Ery u. a. 1963). Die metrischen Daten wurden nach Martin-Saller ermittelt (Martin-Saller 1957), und die Indizes haben wir nach Aleksejev-Debec kategorisiert (Aieksejev-Debec 1964). Die Körperhöhe berechneten wir aufgrund der Dimensionen der Langknochen (Sjl:lvold 1900). Darüber hinaus wurden im Zuge der genannten Untersuchungen auch die makroskopisch sichtbaren pathologischen Veränderungen (Ortner 2003, Aufderheide/Rodriguez-Martin 1998) sowie die vererbliehen epigenetischen Merkmale und anatomische Variationen (Hauser-Oe Stefano 1989) erfasst.

Als Ergebnis dieser Untersuchungen ist Folgendes darzulegen: Der im Grab 3060 von Alsönyek bestattete Mann hat ein Lebensalter von 40-49 Jahren (maturus) erreicht. Dieses Alter wurde auf Grund des Abnutzungsgrades der Zähne, des Maßes der Verknöcherung der Schädelnähte sowie der inneren strukturellen Veränderung des Caput femoris geschätzt. Am Schädel bestand leider nur im Fall von wenigen metrischen und morphologischen Daten die Möglichkeit, die Merkmale aufzunehmen. Das Neurocranium ist nach den gemessenen Daten mittellang, breit und niedrig. Stirn und Hinterhaupt sind gleichermaßen von bogenförmigem Profil. Der Umriss des Schädels besitzt an der Norma verticalis eine ovale und an der Norma occipitalis eine hausförmige Gestalt. Die Glabella entspricht Stufe 2-3 und die Protuberantia occipitalis extema Stufe 1. Der Gesichtsschädel war leider nicht rekonstruierbar, aber trotz seiner Unvollständigkeit kann man annehmen, dass er sich nach unten verschmälert haben dürfte. Im Spiegel der aufgezählten Angaben kann vorausgesetzt werden, dass diese Person dem Kreis einer leptodolichomorphen Typenvariante des taxonomisch mediterranen Typs angehört haben dürfte (Abb. 24a-d). Diese Annahme passt in das über die Population der Lengyei-Kultur bislang bekannte typo-taxonomische Bild gut hinein, in dem hauptsächlich die Typen mit dolichocranem (hohem)

Beitr. z. Ur- u. Frühgesch. Mitteleuropas 63, Varia Neolithica VII, 65-83 77

a b

c d

Abb. 24: Schädel des Individuums 3060 in vier Ansichten (Foto: F. Denes). a: Spondylosis deforrnans und Spondylodiscitis an den Halswirbeln (Aufsicht); b: Spondylosis deforrnans und Spondylodiscitis an den Halswirbeln (Seitenansicht); c: Verknöcherung der Facies auricularis des linken Os ilium mit dem Sacrum; d: Ante mortem Verlust der Prämolaren der Maxilla und Torus palatinus.

Hirnschädel und mit Ieptamorphem (schmalem) Gesicht dominieren ( Zoffmann 2000; Zoffmann 2001 ). Die Höhe der Speiche deutet darauf hin, dass der Mann aus Grab 3060 von Als6nyek 173,4 cm groß war, was nach Martin der Kategorie "hoch" entspricht.

An den fragmentierten Knochenresten fanden wir viele Spuren von pathologischen Veränderungen: an dem letzten Lendenwirbel ist eine sog. Spondylolyse registrierbar. Das bedeutet das Abbrechen des Wirbelbogens, was durch erhöhte physische Belastung, und den damit zusammenhängenden Mikrotraumata bzw. Ermüdungsfrakturen oder durch eine eventuelle Fehlentwicklung verursacht wurde. lnfolge des Reißens der Wirbelbögen

kann sich der Wirbelkörper verschieben, was die Statik der Wirbelsäule beeinflusst. Man kann nicht ausschließen, dass eine kleine degenerative artikuläre Veränderung, sog. Spondylosis deformans, an den Halswirbeln mit dieser Veränderung zusammenhängt, die in Form von Osteophyta (Knochenanlagerung an den Rändern der Wirbelkörper) erscheint.

Die Häufigkeit des Vorkommens dieser Krankheit korreliert stark mit dem Lebensalter eines Individuums, d.h. sie kommt in fortgeschrittenem Alter häufiger vor. Auf der Oberfläche des Halswirbelkörpers konnten außerdem auf Spondylodiscitis hindeutende Spuren erfasst werden (Abb. 25a-b ).

78 Zalai-GaaVGai/K6hler/Osztas, Das Steingeriltedepot aus dem Hllupningsgrab 3060 der Lengyei-Kultur von Als6nyek, SOdtransdanubien

d

Die Beckenknochen sind leider nur in sehr fragmentiertem Zustand erhalten, aber die Verknöcherung der Facies auricularis des linken Os ilium und des dazu gehörenden Teiles des Sacrum ist gut zu sehen (die entsprechende Partie des rechten Beckens fehlt). Es ist anzunehmen, dass dies durch eine sogenannte Sacroileitis, eine entzündliche artikulare Veränderung zwischen Sacrum und Os ilium, verursacht wurde (Abb. 25c). Die Entstehung der Entzündung kann auf mehrere Ursachen (z. B. Überbelastung, Trauma, Infektionen oder andere Erkrankungen) zurückgeführt werden. Die Krankheit führt bereits in einem frühen Stadium zu Ankylosis (Verknöcherung). Die Veränderung hat die Person in ihrer Bewegung scheinbar nicht behindert, war allerdings sicherlich mit Schmerzen in der Lendengegend verbunden.

a

b c

Abb. 25: a: Spondylosis deformans und Spondylodiscitis an den Halswirbeln (Aufsicht); b: Spondylosis deformans und Spondylodiscitis an den Halswirbeln (Seitenansicht); c: Verknöcherung der Facies auricularis des linken Os ilium mit dem Sacrum; d: Ante mortem Verlust der Prämolaren der Maxilla und Torus palatinus (Foto: F. Denes).

An der rechten Tibia des Mannes, an der medialen Seite der mittleren Partie der Diaphyse ist ein ca. 2x1 ,5 cm großer Auswuchs sichtbar. Er ist schwer diagnostizierbar und möglicherweise auf einen gutartigen Knochentumor zurückzuführen. Man kann aber auch nicht ausschließen, dass er durch ein Trauma (z. B. Schläge) verursacht wurde. Diese Annahme wird durch die im Bereich des Auswuchses registrierte Periostitis unterstützt.

Auch an dem Gebiss konnten wir zahlreiche krankhafte Veränderungen beobachten. Die Prämolaren der Maxilla fielen schon während des Lebens des Mannes aus. Das zeigen die vollständig verschlossenen Alveolen (Abb. 25d). An mehreren unteren Molaren ist großflächige Karies sichtbar. Es handelt sich um an des Grenze der

Beitr. z. Ur- u. Friihgesch. Mitteleuropas 63, Varia Neo/ithica VII, 65-83

Zement-Zahnschmelzes auftretende sogenannten Zahnhalskaries, die in den frühen Perioden der Urzeit durchaus typisch ist. Dies ist auf die Lebensweise und die speziellen Ernährungsgewohnheiten der in dieser Zeitperiode gelebten Menschen zurückzuführen, als für die Zähne hochgradige Abrasion, Zahnfleischrückgang und eher die sogenannte Halskaries an der Grenze der Zahnwurzel und der Zahnkrone charakteristisch waren.

Von den genotypischen anatomischen Variationen ist ein Torus palatinus an der Maxilla nachgewiesen (Abb. 25d).

4. Zusammenfassung

Über das ,Häuptlingsgrab" 3060 der Lengyei-Kultur von Als6nyek-Kanizsa kann wie folgt resümiert werden:

ln der Entwicklung der Lengyei-Kultur stellt die ungarische Forschung drei Stufen fest, von denen die Stufe Lengyel 111 mit ihrer unbemalten Ke.ramik und mit neuen Gefäßformen schon die Frühkupferzeit vertritt. Diese Stufe entspricht typologisch und zeitlich dem frühkupferzeitliehen Nitra-Brodzany-Horizont in der West-Slowakei. Viele Daten erlauben die Vermutung, dass die Belegung des Lengyei-Gräberfeldes von Als6nyek während der Etappe der ostungarischen frühkupferzeitliehen Tiszapolgar-Kultur fortgesetzt wurde. Der Bestattungsplatz wurde auch noch während der Frühkupferzeit des Karpatenbeckens genutzt. Wir setzen also voraus, dass das Grab 3060 von Als6nyek bereits als frühkupferzeitlich betrachtet werden kann. Diese Feststellung kann auch auf die anderen großen Lengyei-Gräberfelder Südtransdanubiens übertragen werden (Zalai-Gaal 2011 ).

Die bislang größte bekannte Kombination von geschliffenen Steingeräten des Grabes 3060 von Als6nyek ist eine neue Erscheinung im europäischen Neolithikum bzw. der Frühkupferzeit Aber nicht nur die Größen dieser Gerätschaften sind neu, sondern auch ihre Formen, die auf kupferne Vorbilder zurückgeführt werden können. Auch das größte bekannte Steinmesser der Lengyei-Kultur sowie die Knochenreste des Gänsegeiers aus diesem Grab können als Novum betrachtet werden. Gehörne von Bos primigenius oder Bruchstücke sind auch aus den Nekropolen von den südtransdanubischen Altgrabungen der Lengyei-Kultur belegt, eine ganze Trophäe ist aber nur aus einer Siedlungsgrube (Kultgrube) von M6ragyTüzködomb bekannt (Zalai-Gaal2005b, 8-9 PI. 1).

Über die steinernen Streitäxte der südtransdanubischen Lengyei-Kultur und die frühesten Kupferäxte des mittel- und südosteuropäischen Raumes kann Folgendes resümiert werden: Unter den Exemplaren des geschliffenen Steingeräts von Vinea hat jüngst D. Antonovic dreizehn verschiedene Typen bestimmt. Aus Sicht der steinernen Streitäxte der Lengyei-Kultur ist hier besonders die Gruppe von Pickeln (Typ IX/1) aus einer Tiefe von 6,5-6 m vom Teil Vinea bedeutend. Die Axttypen Vll/3 und Vll/4 von Vinea stellen die nahestehendsten Parallelen

79

der Lengyei-Äxte dar, während die Pickel vom Vinea-Typ IX/1 als beste Analogie der steinernen Streitäxte der Lengyei-Kultur angesehen werden können. Steinerne Streitäxte sind insgesamt in der Vinea-Kultur jedoch nur vereinzelt vertreten. Sie stammen auch in diesem Fall aus der Gradac-Phase bzw. von den Fundorten der Vinea-Pioenik II-Kuitur (Antonovic 2003, 74 Fig. 36).

Die auf dem Teil Ploenik geborgenen Depotfunde mit Kupferäxten werden von der Mehrheit der Autoren in die Vinea-PioCnik-Kultur, in die Übergangsperiode vom Spätneolithikum zur frühen Kupferzeit, oder zusammen mit dem Schatzfund von Karbuna in die Zeitperiode der späten Präcucuteni 111/Tripolje A2-Kultur, also in die Mitte des fünften Jahrtausendes v. Chr. datiert. Die typologischchronologischen Fehler früherer Autoren im Zusammenhang mit den ältesten Kupferäxten hat jüngst B. Govedarica korrigiert. Unter diesen Kupferäxten wurden dann drei Varianten, namentlich Ploenik (Govedarica 2001, 157, Taf. 1.1-2.4; 2005, 448, Abb. 2), Karbuna (Govedarica 2001, 157 Taf. 2; 2005, 448-450 Abb. 2) und Tauteu/ T6ti (Govedarica 2001 , 157 Taf. 3) abgesondert. Die Exemplare des Typs Ploenik können als die ältesten Kupferäxte des europäischen Raumes und als formale Vorbilder der kupferne Formen imitierenden steinernen Streitäxte des Spätneolithikums und der Frühkupferzeit im Karpatenbecken und in Südosteuropa betrachtet werden. Ein beachtenswertes Phänomen ist auch, dass im Depot von Karbuna die gleichen Formen von Stein- und Kupferäxten miteinander kombiniert erscheinen. Diese auf örtliche Vorbilder zurückführbaren Kupferäxte hatten gleichzeitig auch eine neue Bedeutung. Es handelte sich um Machtabzeichen und -symbole, welche die in der Sozialstruktur der Gemeinschaften erfolgten Änderungen kennzeichneten (Bibikov 1953, 93 Abb. 20; Lichardus/Lichardus-ltten 1998, 108).

Der im Grab 3060 von Als6nyek beigesetzte Mann dürfte innerhalb seiner Gemeinschaft (Sippe, Stamm) eine herausgehobene Rolle mit hohem Status innegehabt haben. Er ruhte in einem großen und tiefen Grab mit Pfostenkonstruktion, für welches Analogien im europäischen Neolithikum und der Frühkupferzeit bislang unbekannt sind. Diese Grabstruktur ist in Als6nyek übrigens allgemein vorhanden (Zalai-GaaVOsztas 2009a; 2009b). Wie bereits dargestellt, wurde der Tote in dem Grab 3060 auf einem Podium niedergelegt und rund herum ließen sich Spuren von Ocker beobachten. Beispiele für ähnliche Erscheinungen sind aus den Altgrabungen nicht bekannt. Dies könnte aber auch grabungs- oder dokumentationstechnische Gründe haben. Die anthropologischen Untersuchungen zeigen, dass es sich im Falle des Mannes aus dem Grab 3060 von Als6nyek nicht um einen ,Fremdling" handelt, sondern dass er auch ,anthropologisch" ein Mitglied der Lengyei-Gemeinschaft von Als6nyek war. Das umfangreiche Beigabendepot von besonderen geschliffenen Steingeräten, das größte bekannte Steinmesser der Lengyei-Kultur sowie die besonders große Menge von Schmuck- und Trachtgegenständen (Kupfer, Spondylus,

80 Zalai-GaaVGai/K/Jhler/Osztas, Das Steingeril tedepot aus dem Hauptlingsgrab 3060 der Lengyei-Kultur von Als6nyek, Südtransdanubien

Dentalium) bei diesem Toten belegen dessen Sonderstellung. Dieser Mann mit seinem starken Körperbau könnte der Anführer und Repräsentant einer in einem größeren Gebiet lebenden Population gewesen sein. Es dürfte sich somit um eine Person gehandelt haben, die nicht nur die wirtschaftlichen Tätigkeiten und Kämpfe auf höchstem Niveu beeinflusste, sendem auch im sakralen Leben dieser Gemeinschaft große Bedeutung hatte.

Innerhalb der im Gräberfeld von Vama bestatteten Gemeinschaften unterschied J. Lichardus nach dem Inventar der Gräber fünf Ausstattungskategorien:

Mit goldenen und kupfernen Gegenständen reich versehene Bestattungen mit Schmuck, Machtabzeichen und Statussymbolen, Arbeitsgeräten und mit oder ohne Keramik.

Zu der vorangehenden Gruppe ähnliche Kombinationen, die Machtabzeichen und Statussymbole fehlen jedoch in diesen Gräbern.

Bestattungen mit Kupfergeräten (Äxte, Beile, Meißel), mit oder ohne geschliffene steinerne Streitäxte, dazu einfache Schmuckstücke, Geräte, gelegentlich mit Kupfer- oder Goldschmuck, mit oder ohne Keramik.

Einfache Arbeitsgeräte aus Stein oder Knochen , einfache Schmuckstücke, mit oder ohne Keramik.

- Letzlieh Bestattungen nur mit 1 bis 3 Keramikgefäßen. Die letzte Gruppe vertreten die ,beigabenlosen" Bestattungen (E) (Lichardus 1988, 94; 1989, 16; 1991 , 177).

Die Gräberfelder der Lengyei-Kultur aus den Altgrabungen haben wir zunächst nach Traditionsgruppen (Beigabensittengruppen, Geräte- und Schmuck-Beigabengruppen), dann nach Ausstattungskategorien, archäologischen Merkmalsgruppen und Fundspektrumgruppen und abschließend die Kombinationen zwischen diesen untersucht und analysiert (Zalai-Gaal201 0, 93-224). Bei insgesamt 289 Bestattungen von 30 Friedhöfen bzw. Gräbergruppen wurden die ,reicher" versehenen Bestattungen in elf Fundspektrumgruppen aufgrund ihres ,Reichtums" eingereiht, um die Rangordnung und Gruppenbildung unter ihnen besser erfassen zu können (Zalai-Gaal 2010, Diagramm 149, Tabelle 25). Unter diesen Bestattungen zeichnen sich in erster Linie die mit geschliffenen Steingeräten (vorwiegend steinerne Schaftlochäxte), Schmuckgegenständen und Keramik besonders reich versehenen Kombinationen in 14,2% (N:47) der behandelten Gräber aus (Fundspektrumgruppe S1a). Nach ,Reichtum" folgen dann die mit geschliffenen Steingeräten, Grabbeigaben und/oder Schmuckelementen reich ausgestatteten und auch Keramik aufweisende Bestattungen (2,4 %, N: 8) ( Fundspektrumgruppe S1b). 8,1% (N: 27) der Toten wurden mit Schaftlochaxt, Steinbeil und/oder anderen Gerätschaften, Kupfer und/oder Muschelperlen sowie mit Fleisch- und keramischen Beigaben mit ins Grab gelegt (Fundspektrumgruppe 52). Die Toten mit Kombinationen der Fundspektrumgruppe S3 wurden mit Schaftlochaxt, geschlagenem Steingerät und/oder Knochengerät bzw.

Keramik in 9,0% (N:30) der Fälle ausgestattet. Der Zusammenhang von Fundspektrumgruppe und Geschlecht konnte lediglich bei 113 Skeletten untersucht werden. Beachtenswert ist, dass nach der reichsten und ausgezeichnetsten Fundspektrumgruppe 51 allein erwachsene Männer und in kleinerer Zahl auch Kinder ausgestattet wurden. Die Kombinationen der weniger reichen Fundspektrumgruppe S2 wurden auch Frauen mit ins Grab gelegt (Zalai-Gaal2010, 194-224).

Auf Grund dieser Untersuchungen ist feststellbar, dass während der spätesten Belegungszeit (Periode Lengyella2) der lengyelzeitlichen Friedhöfe Südtransdanubiens merkwürdige Änderungen in der Zusammenstellung der Fundspektrumgruppen festgestellt werden können. Der Anteil der mit Schaftlochaxt, Schmuck und Keramik besonders reich ausgestatteten Individuen, zumeist Männern, ist am niedrigsten. Der Anteil der mit Schaftlochaxt, Steinbeil und/oder anderen Gerätschaften wie auch mit Schmuck und Keramik durchschnittlich versehenen Bestattungen erreicht hingegen den höchsten Wert. Auch bei den anderen Fundspektrumgruppen kann man eine bedeutende Zunahme aufzeigen: Die Gruppe der mit Steinbeil und Silexgeräten bestatteten Individuen und die Personen ohne Gerätschaften erscheinen in nahezu übereinstimmenden Prozentsätzen. ,Das heißt, dass die Gruppen mit diesen Fundspektren eine viel größere wirtschaftliche und soziale Bedeutung innerhalb der Hierarchie ihrer ehemaligen Gemeinschaften erfüllt haben als in den vorangegangenen Zeitabschnitten. Auf dem untersten Grad der durch die besprochenen Fundspektrumgruppen vertretenen Hierarchie dürften jene Personen gestanden haben, welchen nur Gefäße (mit Speise und Getränk) beigegeben worden sind bzw. jene, deren Bestattungen nicht während der Ausgrabungen gefunden wurden" (Zalai-Gaal 2010, 224). Das mit geschliffenen Steingeräten und Machtsymbolen am reichsten ausgestattete frühkupferzeitl iche Männergrab 3060 der Lengyei-Kultur und das neben ihm beigesetzte, mit Schmuckgegenständen und ,besonderen Beigaben" am reichsten versehene Frauengrab 14 73 von Als6nyek können als Zeichen der Ergebnisse der innerhalb der Sozialstruktur der spätneolithischen Gemeinschaften erfolgten Änderungen im mitteleuropäischen Raum betrachtet werden.

Literatur

Aleksejev/Debec 1964 - V. P. Aleksejev, G. F. Debec, Kraniometrija (Moszkva 1964).

Antonovic 2003 - D. Antonovic, Neolitska industrija glaeanog kamena u Srbiji. Neolithic ground stone industry in Serbia (Beograd 2003).

Auferheide/Rodriguez-Martin 1998- A. C. Auferheide, C. Rodriguez-Martin, The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology (Cambridge 1998).

Beitr. z. Ur- u. FrOhgesch. Mitteleuropas 63, Varia Neolithica VII, 65-83

Bartosiewicz 2005 - L. Bartosiewicz, Skull fragment of a Laie Neolithic aurochs (Bos primigenius Bojanus 1827) from M6ragy-Tüzködomb (Tolna County, Western Hungary). Alba Regia 34, 2005, 41-44.

Baumel1979- J.J. Baumel, Osteologia. ln: J.J. Baumel ( ed. ), Nomina Anatomica Avium (London - New YorkToronto- Sidney- San Francisco 1979), 53-121 .

Bibikov 1953- S.N. Bibikov, Rannetripolskoe poseienie Luka Vrubleveckaja na Dnestre. Mal. Moska-Leningrad 38 (Moskva - Leningrad 1953).

Bökönyi 1962 - S. Bökönyi, Zur Naturgeschichte des Ures in Ungarn und das Problem der Domestikation des Hausrindes. Acta. Arch. Hung, 14, 175-214.

Bökönyi 1972 - S. Bökönyi, Aurochs (Bos primigenius Boj.) remains from the Örjeg peat-bogs between the Danube and Tisza rivers. Cumania I. Archeologia, 1972, 17-56.

Bökönyi 197 4- S. Bökönyi, History of domestic mammals in Central and Eastem Europe. (Budapest 1974).

Bökönyi 1981-S. Bökönyi, Ear1y Neolithic vertebrale fauna from Länycs6k-Egettmalom. Acta. Arch. Hung. 33, 1981 , 21 -34.

Brothwell 1963- D. R. Brothwell, Digging up bones. The excavation, treatment and study of human skeletal remains (London 1963).

Choyke 1984- A. M. Choyke, An analysis of bone, antler and tooth tools from Bronze Age Hungary. Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 12-13, 1984, 13-57.

Dimitrov 2002 - K. Dimitrov, Die Metallfunde aus den Gräberfelder von Durankulak. ln: H. Todorova (Hrsg.), Durankulak. Band II. Teil 1. Die prähistorischen Gräberfelder von Durankulak. Deutsches Archäologisches Institut in Ber1in (Sofia 2002) 127-158.

Dombay 1960- J. Dombay, Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengövarkony. Arch. Hung. 37 (BudapestBonn) 1960.

Ery u.a. 1963- K. Ery, A. Kralovanszky, J. Nemenskeri, Törteneti nepessegek rekonstrukci6janak reprezentaci6ja (A representative reconstruction of historic population). Anthropologiai Közlemenyek 7, 1963, 41-90.

Feduccia 1999 - A. Feduccia, The Origin and Evolution of Birds (second edition) (New Haven and London 1999).

Garasanin 1976 - D. Garasanin, Zur Kenntnis einer frühen Welle der Steppenbewegungen auf dem Balkan. Studia Praehistorica 1-2, 1976, 224-227.

Gourichon 2002 - L. Gourichon, Bird remains from Jerf el Ahmar a PPNA site in Northern Syria with special reference to the griffon vulture (Gyps fu/vus) . ARCPublicalies 62, 2002, 138-152.

Govedarica 2001 - B. Govedarica, Zur Typologie und Chronologie der Hammeräxte vom Typ Ploenik. ln:

81

R. Michael, J. Maran (Hrsg.), Lux Orientis. Archäologie zwischen Asien und Europa. Festschrift für Haraid Hauptmann zum 65. Geburtstag (Rahden/Westf. 2001) 153-164.

Govedarica 2005 - B. Govedarica, Eine Kupferaxt aus Frankfurt/Oder, die Datierungsprobleme des Hortfundes von Gärbuna und die Chronologie der Hammeräxte vom Typ Plocnik. ln: V. Spinei, C.-M. Lazarovici, D. Monah (Ed.), Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea PetrsecuDimbovita oblata (la~i 2005) 445-459.

Hauser/Oe Stefano 1989 - G. Hauser, G. F. De Stefano, Epigenetic Variants of the Human Skull (Stuttgart 1976).

Kalicz 1985 - N. Kalicz, Kökori falu Asz6don (Asz6d 1985).

Licka 1981 - M. Licka, Hromadny nalez neoliticke brousene industrie (C.1) ze Msena, okr. Melnik. Arch. rozhl. 333, 1981 , 607-620.

Lichardus 1988 - J. Lichardus, Der westpontische Raum und die Anfänge der kupferzeitliehen Zivilisation. ln: A. Fol, J. Lichardus (Hrsg.), Macht, Herrschaft und Gold. Das Gräberfeld von Varna (Bulgarien) und die Anfänge einer neuen europäischen Zivilisation (Saarbrücken 1988) 79-129.

Lichardus 1989 - J. Lichardus, Kontinuität und Diskontinuität im kupferzeitliehen Totenritual Bulgariens. ln: R. Lauer, P. Schreiner (Hrsg.), Kulturelle Traditionen in Bulgarien (Göttingen 1989) 11-22.

Lichardus 1991 - J. Lichardus: Das Gräberfeld von Varna im Rahmen des Totenrituals des KodzadermenGumelnita-Karanovo VI-Komplexes. ln: J. Lichardus (Hrsg.), Die Kupferzeit als Historische Epoche. 1-11. Symposium Saarbrücken und atzenhausen 6.-13.11 .1988. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde 55 (Bonn 1991) 167-194.

Lichardus/Lichardus-ltten 1998- J. Lichardus, M. Lichardus-ltten, Nordpontische Gruppen und ihre westlichen Nachbarn. Ein Beitrag zur Entstehung der frühen Kupferzeit Alteuropas. ln: B. Hänsel, J. Machnik (Hrsg.), Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe (Rahden/Westf. 1998) 99-122.

MartiniSaller 1957 - R. Martin, K. Salier, Lehrbuch der Anthropologie. 1-11 (Stuttgart 1957).

Meindi/Lovejoy 1985 - R.S. Meindl, C.O. Lovejoy, Ectocranial Suture Closure: A revised method for the delermination of skelethal age at death based on the lateral-anterior sutures. American Journal of Physical Anthropology 67, 1985, 51-63.

Nemeskeri u. a. 1960 - J. Nemeskeri, L. Harsänyi, Gy. Acsady, Gy. Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden. Anthropologischer Anzeiger 24, 1960, 70-95.

82 Zalai-GaWGaVK6hler!OszMs, Das Steingert!tedepot aus dem HäupUingsgrab 3060 der Lengyei-Ku/tur von Als6nyek, Südtransdanubien

Ortner 2003- D.J. Ortner: ldentification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. (AmsterdamTokyo 2003).

Ortner/Putshar 1981- D.J. Ortner, W.G.J. Putshar, ldentification of pathological conditions in human skeletal remains. Smithsonian Gontributions to Anthropology. No. 28. (Washington 1981).

Peters/Schmidt 2004 - J. Peters, K. Schmidt, Animals in the symbolic world of the Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe, south-eastern Turkey: a preliminary assessment. Anthropozoologica 39(1), 2004, 179-218.

Peterson u. a. 1977 - R. T. Peterson, T. Roger, G. Mountfort, P.A. D. Hollom, Euröpa madarai (Budapest 1977).

Russei/McGowan 2003 - N. Russe!, K.J. McGowan, Dance of the cranes: crane symbolism at Catal Höyük and beyond. Antiquity 77, 2003, 445-455.

Serjeantson 2009 - D. Se~eantson : Birds (Cambridge 2009).

Sjravold 1990- T. Sjravold, Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Human Evolution 5, 1990, 431-447.

Wosinsky 1888-1891- M. Wosinsky, Das prähistorische Schanzwerk von Lengyel. Seine Erbauer und Bewohner. 1-111 (Budapest 1888-1891 ).

Zalai-Gaal 1996 - I. Zalai-Gaal, Die Kupferfunde der Lengyei-Kultur im südlichen Transdanubien. ActaArchHung 48, 1996, 1-39.

Zalai-Gaal 2002 - I. Zalai-Gaal, Der spätneolithische geschliffene Steingerätbestand in Südtransdanubien. I. Die analytische Bearbeitung des Fundmaterials. Wosinsky Mör Muz. Evk. 24, 2002, 7-79.

Zalai-Gaal 2004 - I. Zalai-Gaal, Der spätneolithische geschliffene Steingerätbestand in Südtransdanubien. II. Katalog. Wosinsky Mör Muzeum Evkönyve 26, 2004, 83-135.

Zalai-Gaal 2005a - I. Zalai-Gaal, Der spätneolithische geschliffene Steingerätbestand in Südtransdanubien. 111. Abbildungen. Wosinszky Mör Muz. Evk. 27, 2005, 159-204.

Zalai-Gaal 2005b - I. Zalai-Gaal, New evidence for the Cattle cult in! he Neolithic of Central Europe. Alba Regia 34, 2005, 7-40.

Zalai-Gaal 2006 - I. Zalai-Gaal, A lengyeli kultura tengeri kagyloekszerei a Dei-Dunantulon. Wosinsky Mör Muz. Evk. 28, 2006, 1-82.

Zalai-Gaal2007a -I. Zalai-Gaal, Von Lengyel bis Möragy. Die spätneolithische Grabkeramik in Südtransdanubien aus den alten Ausgrabungen. I. Analyse. Wosinsky Mör Muz. Evk. 29, 2007, 1-162.

Zalai-Gaal 2007b - I. Zalai-Gaal, Zengövarkony-SvodinFriebritz: Zu den chronologischen Beziehungen zwischen den territorialen Gruppen der Lengyei-Kultur

aufgrundder Gräberfeldanalyse. ln: J. K. Kozlowski, P. Raczky (ed.), The Lengyel, Polgar and related cultures in the middle/late neolithic in Central Europe (Kraköw 2007) 147-1 84.

Zalai-Gac\12008 -I. Zalai-Gaal, An der Wende vom Neolithikum zur Kupferzeit in Transdanubien (Ungarn): Die ,Häuptlingsgräber" der Lengyei-Kultur in AlsönyekKanizsa. Das Altertum, 2008,53, 1-40.

Zalai-Gaal 2010- I. Zalai-Gaal, Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens. Die Funde und Befunde aus den Altgrabungen der LengyeiKultur. Varia Archaeologica Hungarica 24 (Budapest 2010).

Zalai-Gaal 2011 -I. Zalai-Gaal, Frühkupferzeitliche Elemente in den Bestattungssitten der Lengyei-Kultur in Transdanubien. ln: .Mitteleuropa im 5. Jahrtausen vor Christus'. Internationale Konferenz 06. bis 08. Oktober 2010 Münster (im Druck).

Zalai-Gaai/Osztas 2009a - I. Zalai-Gaal, A. Osztas, A lengyeli-kultura települese es temetöje AlsönyekKanizsa-dülöben. ln: L. Bende, G. Lörinczy (red.), Medinatöl Eteig (Szentes 2009) 228-237.

Zalai-Gaai/Osztas 2009b - I. Zalai-Gaal, A. Osztas, Neue Aspekte zur Erforschung des Neolithikums in Ungarn. Ein Fragenkatalog zu Siedlung und Gräberfeld der Lengyei-Ku~ur von Alsönyek, Südtransdanubien. ln: V. Becker, M. Thomas, A. Wolf-Schuler (Hrsg.), Zeiten - Kulturen - Systeme. Gedenkschrift für Jan Lichardus (Langenweißbach 2009) 111-139.

Zalai-Gaal u. a. 2009 - I. Zalai-Gaal, E. Gal, K. Köhler, A. Osztas, Eberhauerschmuck und SchweinekieferBeigaben in den neolithischen und kupferzeitliehen Bestattungssitten des Karpatenbeckens. Acta Arch. Hung. 60,2009,303-355.

Zalai-Gaal u. a. 2010 -I. Zalai-Gaal, K. Köhler, A. Osztas, Zur Typologie und Stellung von Kulttischehen der Lengyei-Kultur im mittel- und südosteuropäischen Neolithikum. Acta. Arch. Hung 61 , 2010, 307-385.

Zoffmann 2000- Zs. K. Zoffmann, Anthropological sketch of the Prehistoric population of the Carpatian Basin. Acta Biologica Szegediensis 44, 2000, 75-79.

Zoffmann 2001 - Zs. K. Zoffmann, Anhropological structure of the Prehistoric populations living in the Carpatian Basin in the Neolithic, Copper, Bronze and I ron age. Acta Arch. Hung. 52, 49-62.

Beitr. z. Ur- u. Frühgesch. Mitteleuropas 63, Varia Neolithica VII, 65-83

Anschriften:

Prof. Dr. lstvan Zalai-Gaal Arehaeological Institute of the Hungarian Academy of Seiences Üri u.49 H-1014 Budapest [email protected]

Dr. Ph. D. Erika Gal Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Seiences Üriu. 49 H-1014 Budapest gal_ [email protected]

AnettOsztas Arehaeological Institute of the Hungarian Academy of Seiences Üri u. 49 H-1 014 Budapest [email protected]

Kitti Köhler Arehaeological Institute of the Hungarian Academy of Seiences Üri u. 49 H-1 014 Budapest [email protected]

83