La filiera del latte. Un confronto tra Emilia Romagna e Lombarida

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il ‘copione’ del Jeu d’Adam

Transcript of Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il ‘copione’ del Jeu d’Adam

Ru

bbettino

Medioevo rom

anzo e orientaleForm

e del tempo e del cronotopo nelle letterature rom

anze e orientali

. 39,00 Rubbettino

Medioevo RoManzo e oRientale

FORME DEL TEMPOE DEL CRONOTOPO NELLE LETTERATURE

ROMANZE E ORIENTALI

Forme del tempo e del cronotopo nelle letterature romanze e orientali

X Convegno Società Italiana di Filologia Romanza

VIII Colloquio Internazionale Medioevo romanzo e orientale Roma, 25 -29 settembre 2012

ATTI a cura di G. Lalomia, A. Pioletti, A. Punzi,F. Rizzo Nervo

Premessa di A. Pioletti

Indice a cura di F. Conte

Contributi di:

G. Barachini C. Luciani S.M. Barillari S. Luongo G. Borriero M. Materni A. Capozza M.A. Mendosa G. Carbonaro C. Menichetti C. Carpinato F. Ninitte L. Casini L. Pericoli L. Cavagna S. Petrilli F. Conte D. Piacentino E. Creazzo A. Pioletti C. Cupane A. Ponzio S. De Laude A. Punzi C. Diddi M.T. Rachetta P. Divizia F. Raffaele A. Fassò F. Rizzo Nervo A.P. Fuksas D. Ruini A. Golikova E. Spanò G. Gubbini G. Strano G. Lalomia F.P. VuturoM. Lecco

Medioevo RoManzo e oRientaleCollana diretta da A. Pioletti

Colloqui

Pubblicazione degli Atti di Colloqui, Convegni, Seminari dedicati allo studio dei rapporti intercorsi nel Medioevo fra Occidente e Oriente nell’ambito della produzione letteraria e più in generale culturale.

Studi

Monografie relative ad autori, opere, documenti, questioni metodologiche, storia della critica.

Testi

Pubblicazione, in quanto edizione criti-ca, riedizione, traduzione, antologia, di testi che siano documento degli influssi reciproci fra Occidente e Oriente.

Forme del tempo e del cronotoponelle letterature romanze e orientali

X convegnoSocietà italiana di Filologia Romanza

Viii colloquio internazionaleMedioevo romanzo e orientale(Roma, 25-29 settembre 2012)

ATTia cura di Gaetano lalomia, Antonio Pioletti,

Arianna Punzi, Francesca Rizzo Nervo

Premessa di Antonio Pioletti

indice a cura di Filippo conte

Sonia Maura Barillari

cronotopo scenico e cronotopo letterarioa confronto: il “copione” del Jeu d’Adam

This paper intends to investigate in what way the relationship between space andtime testified into the “script” of the Jeu d’Adam (half of the twelfth century) is relatedto his biblical and homiletic sources, and in what way this dialectic (certainly perceivedby the members of the audience, who knew very well the text of the Genesis) bringabout a production of meanings sometimes in agreement, sometimes in conflict withthe expectation of the public. This analysis is even more interesting since the text con-templates the presence of “director’s notes” aimed at its representation on the stage.

chronotope; Theatre; Jeu d’Adam; latin/Vernacular; Movement/Stasis.

il concetto di cronotopo, cioè, come lo definisce Bachtin, quell’«intercon-nessione sostanziale dei rapporti temporali e spaziali dei quali la letteratura si èimpadronita artisticamente»1 per cui il tempo si configura quale «quarta dimen-sione dello spazio»2, laddove lo si applichi alla rappresentazione teatrale inevi-tabilmente acquisisce consistenza concreta, materica: in essa davvero il tempo«si fa denso e compatto e diventa artisticamente visibile»3, e parimenti «lo spaziosi intensifica e si immette nel movimento del tempo, dell’intreccio, della storia»4.

E se assumiamo le categorie cronotopiche nell’accezione bachtiniana, deci-sa ad affermarne l’applicabilità, e l’operatività, nella sfera letteraria tanto sulpiano della forma quanto su quello dei contenuti5, sarà interessante appurarein quali termini e in quale misura queste si esplichino all’interno del Jeu d’A-dam6, opera che deriva la propria rilevanza nell’ambito della drammaturgia ro-manza non solo dal primato cronologico7 (stante, ovviamente, la datità della

1 Bachtin 1979: 231. Per un inquadramento generale sulla formulazione del concetto di cro-notopo da parte di Michail Bachtin si vedano Tagliagambe 1986; Diddi 2009; Ponzio 2012.

2 Bachtin 1979: 231.3 Ivi: 231-32.4 Ivi: 232.5 Ivi: 231.6 Databile attorno alla metà del Xii secolo, si legge, con traduzione italiana a fronte, in Ed.

Barillari 2010, da cui sono tratte tutte le citazioni testuali.7 Primato che tuttavia potrebbe condividere con la Representación de los Reyes Magos i cui

tratti linguistici consentirebbero di collocarne la composizione all’incirca nello stesso periodo, incoincidenza con l’intensificarsi del culto dedicato ai Magi a seguito della traslazione a coloniadelle loro presunte reliquie effettuata per volere di Federico Barbarossa nel 1158. in merito si ve-da Bertolucci-Alvar-Asperti 1999: 150-52.

Rubbettino

tradizione scritta in nostro possesso), ma altresì e soprattutto dal suo essereprovvista di un copioso apparato di “note di regia”8 approntate per guidarnel’allestimento9. in questa prospettiva, e nell’intento di verificare l’incidenza concui tali categorie influiscano sull’effettiva efficacia didascalica e parenetica diun componimento che ha quale fine primario l’edificazione dei fedeli10, èsenz’altro proficuo condurre un’attenta disamina delle modalità con cui esse simanifestano da un lato assidendosi nell’intreccio dinamico della dialettica fra ilmovimento e la stasi, che si riflette in quella fra il testo volgare, recitato dai per-sonaggi previsti dalla “sceneggiatura”, e il testo latino, costituito dalle lectionesenunciate da un lector e dai responsoria intonati dal coro11; dall’altro orientandoil fascio di interrelazioni sussistenti fra l’hic et nunc dell’atto performativo e isuoi pretesti (il Genesi e il sermone pseudo-agostiniano Contra Judaeos, Paga-nos et Arianos12), e di conserva fra i due cronotopi che li improntano.

1. Il rapporto fra l’azione e la stasi nell’alternanza latino/volgare

il Jeu d’Adam o, come riporta l’intitolazione incipitaria presente nel mano-scritto di Tours, Ordo representacionis Ade, è un’opera dalla struttura assaicomplessa, contemplando, oltre ai versi pronunciati dai protagonisti, in antico-francese, un ricco corredo di didascalie latine – le “note di regia” summenzio-nate – affiancate dagli gli incipit di letture e responsori la cui reale incidenzasullo spettacolo come doveva essere stato esperito dal pubblico è stata debita-mente messa in evidenza dall’edizione di Willelm Noomen13 dove l’integrazionedelle corrispettive porzioni testuali a completamento dei loro esordi annotati inmaniera sintetica14 palesa un più equilibrato rapporto fra le due lingue.

430 Sonia Maura Barillari

18 così almeno si presenta nell’unico codice pervenutoci che lo tramanda (Tours, Bibliothè-que municipale, n° 927, cc. 20r-40r), databile al secondo quarto del Xiii secolo. cfr. Ed. Aebi-scher 1964: 14.

19 Sulla funzionalità delle “note di regia” in rapporto all’effettiva messa in scena del testorinvio a Barillari 2009.

10 Si tenga presente che la lectio e i sette responsori presenti nelle le prime due parti del Jeusono tratti dall’ufficio della domenica di Settuagesima, plausibile contesto temporale in cui situa-re la rappresentazione scenica. Tale solennità cade il sessantaquattresimo giorno prima della Pa-squa e inaugura il tempo liturgico precedente la quaresima in cui i fedeli sono invitati a rifletteresui propri peccati – esemplificati da quelli commessi dai loro remoti progenitori – per prepararsidegnamente alla penitenza in vista di una redenzione resa possibile dalla venuta del Salvatore, ri-petutamente invocata nel corso del testo.

11 Per un inquadramento generale del rapporto latino/volgare all’interno dello stesso testosi veda Zumthor 1960.

12 il testo è riportato in Sepet 1878: 3-8 e Young 1951: ii, 126-31.13 Noomen 1971.14 Per far ciò Noomen attinge al Breviario romano in uso nel Xii secolo, al Liber responsalis

di Gregorio Magno, infine al sermone pseudo-agostiniano Contra Judaeos, Paganos et Arianos.cfr. Noomen 1968: 149-52.

Rubbettino

Rapporto sintagmatico, in praesentia, che emblematicamente si risolvenell’alternativa fra i due “titoli” o, per meglio dire, fra i due vocaboli impiegatiper designare questa sorta di copione ante litteram: mentre infatti il lemma jeu– frutto di una scelta convenzionale, e impostasi di recente15 – tende a porrel’accento sull’agire scenico (il che lo avvicina più a representacio16 che a ordo),il termine ordo rinvia anzitutto al lessico del culto, e dei riti ad esso connessi, dicui stabilisce lo svolgimento prestabilito in riferimento alla distribuzione spa-ziale e alla successione temporale, esattamente come fanno le parole regula e ca-non ad esso equivalenti17. un valore semantico che tuttavia fa sì che venga pre-cocemente assimilato dal lessico drammaturgico dove indica le procedure da ri-spettare per allestire uno spettacolo. Ad ogni buon conto, la scelta di intitolareil nostro testo ordo, piuttosto che ludus – voce parimenti utilizzata nel Xii se-colo, assieme a officium, per qualificare i drammi liturgici – sembra non essereaffatto casuale, né “neutra”, volendo forse essa rispecchiare la decisione delcompilatore di metterne in risalto le valenze rituali, “organiche” al mandato ec-clesiastico, a discapito di quelle più prettamente allusive alla performance in sée per sé18. Dunque di valorizzare i momenti di equilibrio statico che caratteriz-zano questa particolarissima forma di cronotopia, connessi alle letture e ai cantiresponsoriali19 con la conseguente sospensione dell’azione attoriale, rispetto aquest’ultima, che pure doveva – e voleva – catalizzare l’attenzione dei fruitori.

1.1. Testo cantato/testo recitato

la prima osservazione che si impone qualora si guardi al Jeu d’Adam privi-legiando un’ottica cronotopica – oltre che linguistica, naturalmente – pertienealla sua articolazione interna, poiché di fatto, da tale angolatura, la tradizionalescansione su basi tematico-contenutistiche in tre sezioni (la storia di Adamo edEva, quella di caino e Abele, l’Ordo prophetarum) passerebbe in subordine afronte di una netta cesura in due parti contraddistinte da caratteri differenti: laprima di impostazione didascalica, ispirata alla narrazione biblica riguardantele vicende dei nostri progenitori edenici e della loro prole, e introdotta della lec-

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 431

15 uno dei primi a definirlo jeu fu Alfred Jeanroy nella traduzione che ne proponeva all’in-terno del suo Le théatre religieux en France du XIe au XIIIe siècle dato alle stampe nel 1937 (Jean-roy 1937).

16 Va detto che anche il termine representacio poteva essere riferito alla sfera liturgica, e in-fatti Tommaso d’Aquino lo impiega nella definizione che dà della messa: «repraesentatio Domi-nicae passionis». cit. in Noomen 1968: 147.

17 cfr. Vogel 1963: 436. in merito si vedano anche Noomen 1968: 147; Brusegan 1980: 82,e Mazouer 1998: 62.

18 la pregnanza semantica della terminologia a disposizione degli autori teatrali medievali,e la consapevole intenzionalità delle loro scelte lessicali, sono state messe in luce da Mazouer1998: 62.

19 Da quanto emerge dall’analisi musicologica condotta da Jacques chailley, la loro melodiasi sforzava di aderire al tenore dei contenuti del testo: chailley 1936.

Rubbettino

tio che esordisce con «in principio creavit Deus celum et terram»20, la secondadi impianto parenetico, aperta dalla lectio quasi integrale dell’undicesimo capi-tolo del sermone pseudo-agostiniano (ora attribuito a quodvultdeus, vescovodi cartagine nel V secolo) Contra Judaeos, Paganos et Arianos21 e risolventesinella “sfilata” di undici profeti che annunziano la venuta del cristo. questa se-conda parte, peraltro, fa registrare un ulteriore scarto rispetto alla precedentecol sancire un netto passaggio dalla liturgia pre-quaresimale della Settuagesimaa quella del periodo natalizio, avendo tale sermo lo scopo dichiarato di confu-tare le credenze di ebrei, pagani e ariani con profezie in cui si predice la nascitadel Messia pronunciate dai loro stessi correligionari22.

Differentemente da quanto avviene per le lectiones, che suddividono il Jeuin due unità sostanzialmente indipendenti sia dal punto di vista contenutisticoche da quello della funzionalità, i sette responsoria, interrompendo il fluire dellarecitazione23, bloccandola nella sospensione melodica del canto modulato dalsolista, o dalla schola, a cui fa eco il versus innalzato dal coro24, introducono al-trettante pause nello sviluppo diegetico il quale finisce così con l’essere frazio-nato in un susseguirsi di quadri, ciascuno dotato di una propria intrinseca coe-renza. Frazionamento che nondimeno può dirsi riassorbito a un livello superio-re, per così dire cultuale, se consideriamo come le singole unità sostituiscano atutti gli effetti – pur, come si vedrà, con alcune significative discrepanze – i pas-si scritturali a cui i responsori fanno da intercalare, e da contrappunto.

Nella fattispecie, il primo responsorio, Formavit igitur Dominus25, introdu-ce un brano di 88 versi di cui sono protagonisti Adamo, Eva e Figura26 presen-

432 Sonia Maura Barillari

20 il testo completo della lectio corrisponde al dettato di Gn 1-25.21 Secondo Noomen la lectio doveva interrompersi nel punto in cui venivano introdotti

«non tantum duo, sed etiam plures testes christi», quando cioè il testo recitato dal lector avrebbelasciato spazio a quelli drammatizzati dagli attori. Noomen, «le Jeu d’Adam. Étude descriptiveet analytique», p. 152.

22 in verità questo accostamento non è del tutto avulso dalla tradizione apologetica cristia-na, come dimostra un’omelia greca del iV secolo per l’ottava di Pasqua che esorta il popolo giu-daico a convertirsi adducendo quali argomenti di convincimento profezie tratte dal Vecchio Te-stamento, cinque delle quali ritornano nel Jeu (nello specifico quelle di Mosè, David, Salomone,Abacuc e isaia). cfr. Hunt 1975: 386.

23 Fa eccezione il primo, introduttivo, in quanto saldato alla prima lectio senza soluzione dicontinuità.

24 Nella liturgia latina il responsorio è in rapporto diretto con la lectio e costituisce la rispo-sta del coro – o dell’assemblea – alla lettura medesima: il solista, o la schola, esegue il salmo e aogni versetto (o più) risponde il coro, o l’assemblea, col versus.

25 questo il testo completo: «formavit igitur Dominus hominem de limo terrae, et inspiravitin faciem eius spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem. Versus: in principio fecitDeus coelum et terram, et plasmavit in ea hominem. Et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae,et factus est homo in animam viventem». Noomen (pubbl. par), Le Jeu d’Adam, pp. 19-20. il ver-setto intonato dal solista, o dalla schola, corrisponde a Gn 2,7.

26 È l’appellativo con cui viene sempre – tranne in un caso, ma ci torneremo in seguito – de-signato Dio nelle didascalie del Jeu.

Rubbettino

tati prima fuori dal giardino edenico, poi (vv. 86-88) nell’attimo stesso in cui nevarcano le soglie; il secondo, Tulit ergo Dominus hominem27, dà l’avvio al di-scorso tenuto dal creatore ad Adamo (12 vv.) in cui vengono descritte le gioiedell’Eden; il terzo, Dixit Dominus ad Adam28, apre un lungo lasso narrativo, ilpiù ampio del Jeu (286 versi), all’interno del quale, ritiratasi Figura dopo unasola breve battuta, entra in scena Diabolus che tenta prima Adamo, senza risul-tati, e poi Eva, riuscendo finalmente a raggiungere il suo scopo: la donna assag-gia il frutto dell’albero della conoscenza e lo fa gustare al suo compagno, chesubito ha chiara coscienza del fallo commesso, e se ne dispera. il quarto re-sponsorio, Dum deambularet29, fa da preludio ai 126 versi in cui è dato corpo evoce all’episodio della cacciata, mentre il seguente, In sudore vultus tui 30, anti-cipa e accompagna l’entrata dell’angelo guardiano, seguito dai soli 6 versi con-tenenti il monito rivoltogli da Dio. il sesto, Ecce Adam quasi unus31, mantenen-do ancora sullo sfondo il cherubino dalla spada fiammeggiante, predispone ilpassaggio agli eventi successivi, riferiti in 204 versi densi di azione: la misera vi-ta condotta dalla coppia su questa terra e il disaccordo della loro infelice pro-genie culminante nell’uccisione di Abele da parte di caino. l’ultimo, Ubi estAbel frater tuus?32, prepara infine l’epilogo della rivisitazione dei fatti veterote-stamentari che in 22 versi rievoca la maledizione scagliata contro caino e la suacondanna a portare il peso della propria colpa per tutto il corso della vita inter-dicendo a chicchessia di ucciderlo.

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 433

27 questo il testo completo: «tulit ergo Dominus hominem, et posuit eum in paradiso vo-luptatis, ut operaretur et custodiret illum. Versus: Formavit igitur Dominus hominem de limo ter-rae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae. ut operaretur et custodiret illum». Ed. Noomen1971: 24.

28 questo il testo completo: «Dixit Dominus ad Adam: de ligno quod est in medio paradisine comedas, in qua hora comederis, morte morieris. Versus: Ex omni ligno paradisi comede, deligno autem scientiae boni et mali ne comedas. in qua hora comederis, morte morieris». Ivi: 25.

29 questo il testo completo: «Dum deambularet Dominus in paradisum, ad auram postmeridiem, clamavit et dixit: Adam, ubi es? Audivi, Domine, vocem tuam, et abscondi me. Ver-sus: Domine, audivi auditum tuum et timui, consideravi opera tua et expavi. Et abscondi me».Ivi: 44.

30 questo il testo completo: «in sudore vultus tui vesceris panem tuum, dixit dominus adAdam: cum operatus fueris terram, non dabit fructus suos, sed spinas et tribulos germinabit tibi.Versus: Pro eo quod obaudisti vocem uxoris tuae plus quam me, maledicta terra in opere tuo.Non dabit fructus suos, sed spinas et tribulos germinabit tibi». Ivi: 49. Si noti come la sua am-piezza sia maggiore di quella (soli 6 versi) del passo che introduce.

31 questo il testo completo: «Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum etmalum: Videte ne forte sumat de ligno vitae, et vivat in aeternum. Versus: cherubim et flam-meum gladium atque versatilem ad custodiendam viam lignum vitae. Videte ne forte sumat de li-gno vitae, et vivat in aeternum». Ivi: 50.

32 questo il testo completo: «ubi est Abel frater tuus? dixit Dominus ad cain. Nescio Do-mine, numquid custos fratris mei sum ego? Et dixit ad eum: quid fecisti? Ecce vox sanguinis fra-tris tui Abel clamat ad me de terra. Versus: Maledictus eris super terram, quae aperuit os suum,et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua. Ecce vox sanguinis fratris tui Abel clamat de ter-ra». Ivi: 63.

Rubbettino

la seconda lectio, che esordisce con «vos, inquam, convenio, o Judei», san-cisce il passaggio a una sezione del Jeu (200 versi) impostata su principi diffe-renti: non solo, come si è detto, sotto il rispetto della materia (omiletica anzichébiblica) e della finalità (ammonitoria, esortativa, anziché didascalica), ma anchesotto quello del tono, assertorio piuttosto che narrativo, e dell’assetto dramma-turgico, prevedendo solo brevi monologhi33 pronunciati dagli undici profetiche, chiamati uno dopo l’altro per nome («et vocantur per nomen prophete»,ingiunge la didascalia), si presentano dinanzi all’uditorio per declamare la pro-pria predizione, prima in latino poi in volgare, dopodiché sono trascinati daidiavoli all’inferno. in verità tale passaggio, lungi dall’essere brusco o incongruo,si rivela sorretto da una forte coerenza che si esplicita in primo luogo sul pianodei contenuti, rappresentando le dodici profezie34 una sorta di rifrazione mul-tipla di quelle enunciate nella prima parte dell’opera da Adamo, da Figura, in-fine da Eva35; e secondariamente su quello del contesto, risultando del tuttoconsequenziale il rivolgersi ad Judeos et paganos in un’ambientazione che cro-nologicamente precede l’incarnazione.

innanzitutto si noterà come le porzioni di rappresentazione scandite dai re-sponsoria, autentiche unità discrete provviste di una certa autonomia semanticae circostanziale, hanno un’ampiezza disomogenea, che va da un minimo di 6versi (l’introduzione dell’angelo guardiano) a un massimo di 286 (la tentazionedi Adamo ed Eva da parte di Diabolus, e la caduta nel peccato). E come una diesse, quella introdotta dal responsorio Ecce Adam quasi unus, inglobi un episo-dio relativo ad Adamo ed Eva (il duro e infruttuoso lavoro a cui sono soggettidopo essere stati allontanati dalla loro prima dimora) ed altri concernenti cainoe Abele (il dissidio esistente fra i due, la discussione su cosa sia bene offrire alSignore, il rito dell’offerta medesima, il disprezzo di Dio per quanto donato dacaino, l’uccisione di Abele perpetrata dal fratello), ovvero saldi le due primepresunte parti del Jeu in un tutt’uno compatto, attraversato dal solo discriminedell’apparizione della crew demoniaca che irrompe sulla scena per condurreAdamo ed Eva al supplizio infernale loro destinato. Ma su questo torneremo inseguito. [Vd. Appendice - 1]

1.2. Lo spazio agito

Ma si noterà anche che nella definizione di tali unità gioca un ruolo impor-tante, se non determinante, il dato spaziale: ogni segmento testuale si svolge inun luogo suo proprio, e il passaggio dall’uno all’altro è siglato dalla pausa delcanto responsoriale, inteso anche a marcare quello che può essere denominato

434 Sonia Maura Barillari

33 Fa eccezione soltanto la parte riservata a isaia, che contempla un minimo sviluppo dialo-gico. cfr. infra, § 2.

34 isaia pronuncia infatti due profezie, intervallate dall’intervento di Judeus: cfr. infra, § 2.35 in merito si veda infra, § 3.

Rubbettino

cambiamento di scena, con il corollario dell’eventuale ingresso di nuovi inter-preti, o dell’uscita di chi ha visto conclusa la parte assegnatagli.

Dati tali presupposti si rileverà allora come il primo episodio si collochi an-cora fuori dal paradiso terrestre, il secondo già al suo interno, il terzo nei pressidell’Albero della conoscenza, registrando la comparsa di nuovi attanti qualiDiabolus36, il serpente37 e il drappello dei diavoli, il quarto in un luogo recon-dito del paradiso dove Adamo ed Eva si nascondono dalla vista di Dio, colmidi vergogna per il peccato commesso, il quinto alle porte dell’Eden, adesso sor-vegliate dall’angelo guardiano, il sesto su questa nostra terra, così come il setti-mo, che vede la prima ricomparsa del creatore dopo la cacciata, e l’Ordoprophetarum, all’interno del quale Figura non appare, essendo rientrato nell’ec-clesia prima dell’arrivo dei demoni deputati a portare caino e Abele nella man-sio38 infernale.

come si è in precedenza accennato, anche l’irruzione tumultuosa e vocian-te dei diavoli si presta a costituire un ulteriore “marcatore” spazio-temporaleteso a frazionare le unità sceniche in parti di minore estensione, seppure prov-viste di un’apprezzabile unitarietà compositiva e argomentativa. E lo fa spostan-do lo sguardo degli spettatori dal luogo in cui si produce l’azione principale (ilgiardino edenico, la terra39, l’area davanti all’ecclesia in cui ha ricetto Figura

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 435

36 È noto come nell’Antico Testamento non vi sia traccia della ribellione e della cacciata diSatana, elaborazione esclusiva del pensiero cristiano. Esse erano però tanto presto entrate a farparte delle convinzioni comuni, e pacificamente accettate, da essere date per scontate anche dalnostro autore: ne sono segnale esplicito i vv. 289-90 riferiti a «li mal Satan», già resosi colpevoledi tradimento nei confronti di Dio («il volst trair ja son seignor / e s’oposer al Des halzor»). losdoppiamento, e sovrapposisizione, della figura del serpente e dell’angelo caduto è probabilmen-te frutto dell’influenza esercitata dall’apocrifo Vitae Adae et Evae. cfr. Woolf 1963: 188. la VitaeAdae et Evae si legge in Ed. Meyer 1878. Va comunque sottolineato come la tradizione della re-lazione sussistente fra il diavolo e il serpente nel Genesi sia assai diversificata: nei testi etiopici,ad esempio, il secondo non è propriamente un rettile ma l’Avversario metamorfizzato, mentrel’esegesi agostiniana ritiene che sia stato Satana a parlare attraverso la serpe edenica.

37 in realtà si tratta probabilmente di un semplice manufatto – «serpens artificiose compo-situs», recita la didascalia – forse un fantoccio di stoffa che per «ascend[ere] iuxta stipitem arbo-ris vetite» poteva essere azionato tramite fili anche dagli stessi Adamo o Eva: differentemente daisuoi elaborati omologhi posteriori, che sulla scena parlano ed agiscono, non gli è assegnata infattinessuna battuta né deve compiere azione alcuna. Sulla sua possibile fisionomia, e su quella chepoté essergli attribuita in più elaborati mystères di molto successivi, si veda Frank 1944: 14. Diopinione diversa è invece Pensom, che ipotizza un «elaborate mechanical serpent». Pensom1993: 266.

38 Nell’usuale articolazione dell’apparato scenico medievale la mansio (o mansion) identificauna realtà topologica ben determinata che “prende vita” con l’essere agita dai personaggi, diffe-rentemente dal locus (o lieu), un luogo “neutro” in cui essi andavano a collocarsi quando non re-citavano, diventando convenzionalmente “invisibili” agli spettatori. Per la definizione di lieu emansion, e relative differenze semiotiche, cfr. Rey-Flaud 1980: 34 e 38-39.

39 che in verità non è mai nominata in questi termini: la didascalia con cui si apre la se-sta parte si limita infatti a dire «cum fuerint [Adam et Eva] extra paradisum…». Ed. Barillari2010: 210.

Rubbettino

quando si ritira dalla vista del pubblico, e da cui escono i profeti)40 a quello incui è approntato l’infernum dove albergano gli spiriti maligni con tutto il loroarmamentario di calderoni e pentole esalanti densi vapori. Ma anche creandouno iato fra il dominio espressivo della parola pronunciata, del codice linguisti-co unanimemente condiviso, e quello della pura gestualità, accompagnata dallesonorità cacofoniche e inarticolate di un cozzare di arnesi metallici mescolato aschiamazzi e risa.

ciò vale per le tre scorribande diaboliche inserite a ritmare la sezionedrammatica più lunga della messinscena41: la prima interviene a suggellare ledue quartine di decasyllabes42 in cui Adamo si impegna solennemente a rispet-tare, assieme alla sua compagna, il divieto impostogli, preparando nel contem-po la venuta di Diabolus, sopraggiunto per tentare Adamo43; la seconda rimar-ca lo “stacco” prodotto dall’allontanarsi di Diabolus e dal suo tornare a tentareAdamo44; la terza introduce un nuovo ritorno di Diabolus, questa volta per ri-volgersi a Eva45. la quarta incursione del manipolo di demoni segna un’inter-ruzione equivalente nel brano successivo alla cacciata46: prorompendo nellospazio terreno – che è il solo su cui hanno giurisdizione, limitandosi nelle pre-cedenti scorrerie ad avvicinarsi al paradiso, senza mai entrarvi47 – per ghermireAdamo ed Eva e scortarli in catene nelle fumiganti sedi infernali48, chiudono la

436 Sonia Maura Barillari

40 Sulle modalità in base alle quali plausibilmente fu allestito il Jeu si veda Barillari 2009,passim.

41 che risulta così suddivisa: vv. 101-12 (interdetto di Figura e promessa di Adamo di ri-spettarlo), vv. 113-72 (prima tentazione di Adamo), vv. 173-204 (seconda tentazione di Adamo),vv. 205-76 (tentazione di Eva). l’uscita di Diabolus («tunc recedat Diabolus ab Eva et ibit ad in-fernum. Adam vero veniet ad Evam, moleste ferens quod cum ea locutus sit Diabolus», Barillari(a c. di), Adamo ed Eva, p. 186) segna un nuovo ingresso di Adamo che apre la quinta partedell’unità (vv. 277-386) in cui è rappresentata la caduta.

42 Vv. 105-12. Tale sezione inizia col v. 101. Sulla funzionalità stilistica dell’utilizzo nel Jeudelle quartine di decasyllabes cfr. Gregory 1963 e Buckbee 1977: 30.

43 «interea demones discurrant per plateas, gestum facientes competentem; et veniant vicis-sim juxta paradisum, ostendentes Eve fructum vetitum, quasi suadentes ei ut eum commedat.Tunc veniat Diabolus ad Adam». Ed. Barillari 2010: 158.

44 «Tunc recedat Diabolus et ibit ad alios demones, et faciet discursum per plateam; et factaaliquantula mora, hylaris et gaudens redibit ad temptandum Adam». Ivi: 172.

45 «Tunc tristis et vultu demisso [Diabolus] recedet ab Adam et ibit usque ad portas inferniet colloquia[m] habebit cum aliis demoniis. Post ea vero discursum faciet per populum; de hincex parte Eve accedet ad paradisum et Evam leto vultu blandiens sic alloquitur». Ivi: 174.

46 che risulta così suddiviso in due parti: vv. 519-90 (72 versi, Adamo ed Eva fuori dall’E-den) e vv. 591-722 (132 versi, caino e Abele).

47 ciò è ben esplicitato nelle didascalie che ne prevedono soltanto l’avvicinarsi «juxta para-disum», precisando che il loro discurrere, il loro scorazzare deve essere posto in atto «per pla-teas», «per plateam», «per populum», dunque fra gli spettatori, che a questo mondo apparten-gono. cfr. supra, nn. 41, 42, 43.

48 «Tunc veniet Diabolus et tres vel quatuor diaboli cum eo, deferentes in manibus chatenaset vinclos ferreos quos ponent in colla Ade et Eve. Et quidam eos inpellunt, alii eos trahant adinfernum. Alii vero diaboli erunt juxta infernum obviam venientibus et magnum tripudium interse faciunt de eorum perdicione; et singuli alii diaboli illos venientes monstrabunt et eos susci-

Rubbettino

parte inerente ai capostipiti della razza umana e aprono quella in cui agisconoi loro figli. Torneranno a ripresentarsi per adempiere alle stesse mansioni dopoil discorso tenuto da Figura a caino49 e similmente faranno per ognuno dei pro-feti50, ripartendo l’Ordo conclusivo in 11 “quadri”51.

Riassumendo, sotto il profilo dei rapporti spazio-temporali il Jeu può dirsisuddiviso in due parti: la prima, ispirata al Genesi, formata da sette unità cro-notopiche che, prendendo a prestito la terminologia musicale, potremmo defi-nire “movimenti”52, la seconda, in cui prevalgono i tratti agitatori, composta daundici unità cronotopiche, che preferiremmo definire “quadri” in relazione allaloro replicata, ripetitiva fissità attanziale e scenografica. Tali unità cronotopicheassolvono alla funzione di richiamare l’attenzione del fruitore, facendola con-centrare su nuclei semantici che si declinano entro una spazialità di natura sim-bolica, convenzionale.

Nello specifico: in un’attualizzazione drammaturgica caratterizzata – qualeè quella del Jeu – da un’estensione spaziale astratta, rarefatta (oggi diremmo mi-nimalista, concettuale)53, da una compresenza delle componenti sceniche54, con

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 437

pient et in infernum mittent. Et in eo facient fumum magnum exurgere, et vociferabuntur interse in inferno gaudentes et collident caldaria et lebetes suos, ut exterius audiantur. Et facta ali-quantula mora exibunt diaboli discurrentes per plateas; quidam vero remanebunt in infernum».Ed. Barillari 2010: 216.

49 «Tunc Figura ibit ad ecclesiam. Venientes autem diaboli ducetur chaim sepius pulsantesad infernum, Abel vero ducent micius». Ivi: 238.

50 Prescrizione manifestamente espressa per i due che inaugurano la sfilata («his dictis, mo-dico facto intervallo, venient diaboli et ducent Abraham ad infernum», «de hinc ducetur[Abraham] a diabolo in infernum») ma prevista per tutti, come suggerisce la seconda didascaliadove – in accordo con una consuetudine del tutto usuale negli Ordines liturgici – si puntualizza«similiter omnes prophetae», ad indicare che quanto detto, sebbene non ripetuto, vale anche perle scene successive. Ivi: 240.

51 Nella fattispecie: Abramo, 24 versi (vv. 745-68); Mosè, 6 versi (vv. 769-74); Aronne, 8versi + 4 in latino (vv. 775-82); David, 8 versi (vv. 783-90); Salomone, 26 versi (vv. 791-816); Gia-cobbe, 10 versi (vv. 817-26); Daniele, 14 versi (vv. 827-40); Abacuc, 14 versi (vv. 841-54); Gere-mia, 22 versi (vv. 855-76); isaia, 54 versi (vv. 877-930); Nabucodonosor, 14 versi (vv. 931-44).

52 ovvero una sezione di un componimento che preveda al suo interno più parti delimitatenel tempo da una sospensione nell’esecuzione.

53 Si ricordi che solo la mansio del paradisum viene sommariamente tratteggiata («circum-ponantur cortine et panni serici […] Serantur odoriferi flores et frondes; sint in eo diverse arbo-res et fructus in eis dependentes»), laddove dell’infernum si ha solo una descrizione indiretta, peril tramite delle indicazioni relative a ciò che devono fare i diavoli al suo interno («in eo [diaboli]facient fumum magnum exurgere […] et collident caldaria et lebetes suos»). quanto allo spazio«extra paradisum», la presenza di un minimale arredo scenico non basta a colmare un vuoto dinatura ontologica, ancor prima che percettiva. Per contro, l’indeterminatezza nella definizionedell’ecclesia (“figura” del paradiso celeste) è pienamente giustificabile sia perché individua unacostruzione – reale o simulata – che può non avere bisogno di ulteriori delucidazioni, sia in quan-to è non propriamente agita da Figura, la quale si limita ad andare e venire da essa (in questo sen-so sembra possedere lo statuto di un lieu, più che di una mansion: cfr. supra, nota 38). Ed. Baril-lari 2010: 146 e 216.

54 l’organizzazione dello spazio scenico potrebbe essere stata scandita in questi termini: inposizione centrale, arretrata, si troverebbe l’ecclesia – sia essa la porta della chiesa, una mansio

Rubbettino

gli elementi dello scenario che spesso si danno come isolati, emblematici55, ilfattore temporale – rafforzato da quello linguistico – assume su di sé il compitodi selezionare e attrarre attorno a porzioni narrative provviste di una propriaorganicità gli enti oggettuali in cui si condensa una spazialità statica, metafisica,sineddochica, conferendo loro una coesione, un’omogeneità, una reciprocacongruenza di cui altrimenti non parteciperebbero.

questa rarefazione, questa indeterminatezza spaziale sortisce peraltro an-che l’esito di dare massima rilevanza al testo enunciato e alle movenze degli at-tanti, ponendo in secondo piano quella spettacolarità della messinscena, idoneaa sollecitarne una ricezione più impressionistica, tendente a prevalere nel teatroreligioso dei secoli successivi. E ad accentuare, potenziandone la portata enfa-tica, il ruolo riservato al coro che, giova ricordare, assieme al lector era collocatoin un luogo separato, distinto dalla scena vera e propria56, qualificando una vol-ta di più in termini di separazione, di intervallo, di distanza la relazione sussi-stente tra la pluralità di linguaggi esperiti nel Jeu: latino vs volgare, prosa vs ver-si, parola cantata vs parola recitata57. [Vd. Appendice - 2]

438 Sonia Maura Barillari

costruita appositamente o il chorus – raffigurante il paradiso celeste; a destra sarebbe stato col-locato il paradiso terrestre, sopraelevato, e a sinistra l’inferno; fra questi, ancora in posizionecentrale, ma avanzata, dovrebbe essere posta la terra – dove agiscono Adamo ed Eva dopo la cac-ciata, caino e Abele, i profeti – che impercettibilmente “sfumerebbe” nella platea occupa-ta dall’uditorio, anch’esso appartenente a questo nostro mondo terreno. Pur tenendo presen-te l’argomentata opinione contraria di Willem Noomen (Noomen 1968: 192), l’ipotesi più ra-gionevole – e più autorevolmente accreditata – propende per un allestimento all’esterno dellachiesa, verosimilmente dinanzi a essa, benché le didascalie tacciano in merito a ciò. cfr. Justice1987: 857.

55 ciò vale soprattutto per lo spazio «extra paradisum», dal quale emergono, come dal nul-la, pochi elementi essenziali alla sintassi, e alla semantica, della rappresentazione: i rovi piantatidal diavolo negli immaginari campi seminati dalla coppia primigenia, i «duo magni lapides» pre-disposti ad accogliere, a mo’ di altari, le offerte di caino e Abele al Signore, lo scamnum su cui sisiedono alcuni profeti.

56 Si tenga presente che il coro era ubicato sullo sfondo della scena, in un sede che potevao meno coincidere con gli stalli occupati dai cantori a seconda che si interpreti chorus quale par-te della chiesa oppure come insieme di individui i quali potevano benissimo stazionare in pie-di fuori del portale dell’edificio religioso, magari sui gradini, «representing – come ritiene lyn-nette Muir – an angelic host» (Muir 1973: 27-28). la stessa indecisione fra luogo fisico e grup-po di persone sussiste peraltro anche per la sinagoga da cui «exurget» il judeus che interloquiscecon isaia.

57 Va tenuto presente che, nel pensiero medievale, anche tali polarizzazioni erano ideologi-camente orientate, essendo unanimemente riconosciuto un maggior prestigio al latino rispetto alvolgare, alla prosa rispetto alla poesia (e in effetti proprio l’espressione poetica fu il primo e pre-valente ambito espressivo riservato alle letterature vernacolari), alla parola cantata rispetto allaparola recitata (lo attesta ancora il Penitenziale di Tomaso di cobham, della fine del Xiii sec.; aquesto proposito si veda Barillari 2006: 327). la capacità del Jeu di fondere omogeneamente tra-dizioni culturali e linguistiche differenti è stata riconosciuta anche da Axton 1974: 112.

Rubbettino

2. Il rapporto fra la rappresentazione e i suoi pre-testi

A partire da tali assunti, proviamo a indagare l’altro rapporto in cui agisco-no le categorie cronotopiche nel Jeu. ossia nel rapporto paradigmatico, in ab-sentia, fra la rappresentazione e i suoi pre-testi – in altri termini, gli antecedentitestuali a cui espressamente intende rifarsi e che riproduce ora fedelmente oradiscostandosene in maniera più o meno evidente e decisa: il racconto di Genesi2-4 e i capitoli Xi-Xiii e XV del sermone Contra Judaeos, Paganos et Arianos58.

Ai fini di ciò è bene tener presente che la struttura del Jeu d’Adam in largaparte è frutto di un’applicazione coerente e meditata della pratica della farcitu-ra59: la sua impalcatura è infatti innegabilmente quella di un’opera “farcita”, dicui i brani estrapolati dalla liturgia e dalle Sacre Scritture costituiscono l’arma-tura portante. i quali brani sono dapprima tradotti o sunteggiati – stante l’im-possibilità di essere capiti dal pubblico, la cui competenza linguistica era circo-scritta entro gli spazi della parlata volgare – poi dilatati attraverso l’inserzione ditemi strettamente correlati, ed eventualmente sviluppati in forma narrativa. Perfar ciò son poste in atto altre tecniche altrettanto frequentate dai volgarizzatorimedievali: quella dell’interpolazione – vale a dire l’inserimento di motivi esogenisull’istanza di nessi analogici –, dell’amplificazione, mirante a dilatare i singolimotivi oltre il loro portato semantico originario, e della glossa, che apre la via aun accumulo di informazioni pertinenti ma non di rado surrettizie la cui agevoleintelligibilità e accessibilità sono perfettamente in linea con gli intenti didascaliciperseguiti dall’autore60. A ciò si aggiunga un diffuso e pervasivo ricorso alla con-taminazione che essenzialmente si estrinseca mediante il massiccio apporto di te-matiche apocrife – quantunque ormai entrate a far parte di un patrimonio di co-noscenze ampiamente condiviso – quali la tentazione messa in atto dal diavolo,anziché dal serpente, e rivolta inizialmente a persuadere Adamo; la cattiva dispo-sizione di caino verso il Signore che per questo ne disdegna l’offerta; il descensusad inferos di Gesù per portarne via con sé i Patriarchi dell’Antico Testamento61.

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 439

58 ovvero: Xi, «contra Judaeus ex isaia et Jeremia»; Xii, «Ex Daniele»; Xiii, «Testimoniacaetera ex lege et Prophetis»; XV, «Ex libris Ethnicorum». Viene invece omesso il contenutodel capitolo XiV («Simeonis et Zachariae testimonium»), mentre quello del capitolo XVi, «ExSybillinis vaticiniis» è forse lo spunto della trascrizione, in calce al testo conservato nel manoscrit-to di Tours, dei Quinze signes du jugement dernier, un dit di 362 versi – couplets di octosyllabes –in cui sono evocati i segni che precederanno la fine del mondo e l’ultimo Giudizio, un tema cen-trale della profezia con cui la Sibilla avrebbe annunziato la seconda venuta del cristo. in meritoalla scarsa, se non nulla, plausibilità dell’ipotesi che tale trascrizione sia addebitabile all’intenzio-ne di saldarle ai fini comporre un continuum omogeneo, cfr. ed. Barillari 2010: 38-43.

59 cfr. Noomen 1968: 162-63. una caratteristica che lo apparenta ad altri testi drammaticiquali, ad esempio, lo Sponsus.

60 È in fondo questo a cui si riduce la formula «extension thématique» adottata da Noomen(Noomen 1968: 157).

61 cfr. vv. 761-62: in questo caso la fonte è il Vangelo di Nicodemo, particolarmente caro allaletteratura e all’iconografia medievali.

Rubbettino

il risultato più ragguardevole che raggiunge l’utilizzo diffuso e modulato disiffatti procedimenti è quello di produrre un testo volgare dotato di una totaleautonomia, pienamente fruibile anche se privato delle sue parti latine che tut-tavia, sebbene incomprensibili all’uditorio, producono non trascurabili pertur-bazioni nella ricezione e nell’elaborazione da parte di quest’ultimo dei conte-nuti trasmessi. Perturbazioni in cui si asside, e che sussumono in sé, la sovrap-posizione e il confronto in particolar modo fra l’azione scenica e la fonte biblicail cui dettato – e il relativo cronotopo – senz’altro continuava ad agire sottotrac-cia nella percezione come nella coscienza degli spettatori che avevano accessoad esso vuoi per il tramite delle arti figurative62, vuoi per quello delle predicheatte a illustrare i passi delle Scritture letti nel corso della funzione religiosa.

E proprio grazie a questa virtuale sovrapposizione, e ai tratti disgiuntivi chemette in evidenza, emerge con chiarezza come il testo volgare predisposto perla recitazione e quello latino volto a guidarne minuziosamente l’esecuzione sidiscostino in effetti per dettagli anche macroscopici dalla lezione del Genesi.Per cominciare, a quanto consta dai vv. 82-8663, Eva viene creata fuori dall’E-den, come Adamo, ed è al suo fianco fin dall’inizio. il nome, poi, le è assegnatodirettamente da Dio («je t’ai duné bon cumpainun: / ce est ta femme, Eva anoun», vv. 9-10), anziché dal compagno64 che già era stato chiamato a farlo perogni altra creatura65 (Gn 3, 20: «et vocavit Adam nomen uxoris suae Eva, eoquod mater esset cunctorum viventium»). Poi, Eva è presente quando Dio pro-nuncia l’interdetto a cibarsi dei frutti dell’albero della conoscenza66, mentre es-so sarebbe stato diretto al solo Adamo, anteriormente alla creazione della com-pagna67. Ancora, nel Jeu è Adamo a essere tentato – e per due volte – dal dia-

440 Sonia Maura Barillari

62 come testimonia il noto adagio «libri laicorum, imagines».63 «[Figura] Veez cest jardin? [Adam] cum ad nun? [F.] Paradis. / [A.] Mult par est bel.

[A.] Jel plantai e asis. / qui i maindra serra mis amis. / Jol toi comand por maindre e por garder./ [Tunc mittet eos in paradisum, dicens] Dedenz vus met».

64 Si tenga presente che a Eva viene dato un nome proprio solo dopo la caduta, e la cacciatadall’Eden: prima era stata denominata solo virago (Gn. 2, 23) e mulier.

65 Gn 2, 20: «appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia et universa volatilia caeliet omnes bestias terrae». qui come in seguito si cita dalla Vulgata di Gerolamo.

66 lo fa ai vv. 101-4, che segnano l’inizio dell’azione scenica al termine del secondo respon-sorio: «[tunc monstret Figura Ade arbores paradisi, dicens] De tot cest fruit poez manger par de-port. / [Et ostendat ei vetitam arborem et fructus eius, dicens] Çost toi defent, n’en faire altrecomfort! / Sen tu en manjues, sempres sentiras mort, / m’amor perdras, mal changeras ta sort».

67 Merita, a mio giudizio, di essere riletto quanto afferma il Genesi in merito alla creazionedell’uomo: «formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae et inspiravit in faciem eiusspiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem. Plantaverat autem Dominus Deus pa-radisum voluptatis a principio, in quo posuit hominem quem formaverat. Produxitque DominusDeus de humo omne lignum pulchrum visu et ad vescendum suave, lignum etiam vitae in medioparadisi lignumque scientiae boni et mali […] Tulit ergo Dominus Deus hominem et posuit eumin paradiso voluptatis ut operaretur et custodiret illum; praecepitque ei dicens: “Ex omni lignoparadisi comede de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas; in quocumque enim die co-mederis ex eo morte morieris”. Dixit quoque Dominus Deus: “Non est bonum esse hominem so-

Rubbettino

volo prima che questi si rivolga a Eva68, contrariamente a quanto affermi laScrittura69 dove soltanto la donna è vittima delle insidie del serpente. infine,Adamo ed Eva vengono portati all’inferno senza accennare al fatto che abbianogenerato una discendenza, a differenza di quanto è sostenuto nella Bibbia dovesi dicono ancora vivi dopo la morte di Abele e l’allontanamento di caino, e do-ve è dato loro di concepire un altro figlio, Seth70.

Altrettanto patenti sono le difformità rispetto al referente scritturale chepalesa la sezione che vede quali interpreti caino e Abele. intanto ai due fratellinon sono attribuite attività distinte (l’uno pastore, l’altro agricoltore): entrambi«colent terram preparatam»71, e caino possiede molte bestie72, diversamente da

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 441

lum; faciamus ei adiutorium similem sui”. Formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis ani-mantibus terrae et universis volatilibus caeli, adduxit ea ad Adam ut videret quid vocaret ea; om-ne enim quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius. Appellavitque Adam nomi-nibus suis cuncta animantia et universa volatilia caeli et omnes bestias terrae; Adam vero non in-veniebatur adiutor similis eius. inmisit ergo Dominus Deus soporem in Adam. cumque obdor-misset tulit unam de costis eius et replevit carnem pro ea; et aedificavit Dominus Deus costam,quam tulerat de Adam, in mulierem et adduxit eam ad Adam. Dixitque Adam: “Hoc nunc os exossibus meis et caro de carne mea! Haec vocabitur virago quoniam de viro sumpta est”» (Gn 2,7-9 e 15-23).

68 le origini di tale alterazione vanno ricercate nella tradizione apocrifa, di cui è testimoneuna parafrasi poetica della Bibbia stilata in antico inglese e conservata in un manoscritto redattoall’incirca nell’anno 1000 (oxford, Bodleian library, ms. Junius 11). in tale interpolazione, co-nosciuta come Genesis B o Later Genesis e databile attorno al 900, è infatti un emissario di Sata-na, travisato in rettile, che istiga la coppia a trasgredire il divieto divino, e prima di Eva viene ten-tato Adamo. Va tenuto presente che nel Genesis B la presenza della figura demoniaca e la sua re-sponsabilità nell’estromissione dell’uomo dal paradiso terrestre sono del tutto motivate in quantola scena ambientata nel giardino edenico è preceduta dalla ribellione degli angeli e dalla cadutadi Satana assieme ai suoi seguaci. l’autore del Jeu, tuttavia, a differenza del Genesis B, proponequale artefice della tentazione il diavolo stesso: tale discrepanza, risolta con l’ingegnoso sdoppia-mento del tentatore, trova un riscontro nelle cinque miniature che corredano il passo corrispon-dente nel ms. Junius: in quella iniziale è raffigurata Eva nell’atto di prestare ascolto a un serpentema, nelle successive, a quest’ultimo si sostituisce un essere alato dalla lunga capigliatura scura,che indossa una ricca veste e porta sul capo un diadema. inoltre, nella prima illustrazione, un po’discosto da Eva e dal serpente, la stessa Eva è riprodotta al fianco di Adamo e di un terzo perso-naggio che è stato identificato col il diavolo, suggerendo – o rafforzando – l’idea della tentazionereiterata nei due membri della coppia. il Genesis B si legge in Ed. Timmer 1948. le miniaturedel ms. Junius sono riprodotte in Ed. Kennedy 1916: 208-213; ma in merito si veda anche Muir1973: 19. Sullo “sdoppiamento” del tentatore in Diabolus e serpente cfr. supra, nota 36. Per ladisamina di altre significative analogie sussistenti fra il Jeu e Genesis B, e sui rapporti diretti o in-diretti che tra loro possono sussistere, si rinvia a Ed. Barillari 2010: 17-21.

69 cfr. Gn 3, 1: «sed et serpens erat callidior cunctis animantibus terrae quae fecerat Domi-nus Deus. qui dixit ad mulierem: “cur praecepit vobis Deus ut non comederetis de omni lignoparadisi?”».

70 cfr. Gn 4, 16 «egressusque cain a facie Domini habitavit in terra profugus ad orientalemplagam Eden»; e 4, 25 «cognovit quoque adhuc Adam uxorem suam, et peperit filium vocavit-que nomen eius Seth dicens: “Posuit mihi Deus semen aliud pro Abel, quem occidit cain”».

71 Ed. Barillari 2010: 216.72 Glielo rinfaccia Abele, quando il fratello afferma che donerà a Dio «de [son] blé», del

grano: «riches hom es e mult as bestes» (vv. 649 e 655).

Rubbettino

Gn 4, 2 dove si legge che «fuit autem Abel pastor ovium et cain agricola». E sifa cenno a una discordia fra i due («por quei avra entre nus dous tençon?»,chiede Abele al v. 609), e di un risentimento di caino nei confronti di Dio(«nen fai ja vers Deu revel, / nen aez envers lui orguil!», lo ammonisce pocodopo, ai vv. 626-27). inoltre caino offre deliberatamente spighe di cattiva qua-lità («Abel: iert [ton blé] del meillor? / Chaim: Nenil, por voir, / de cel frai jopain al soir!», vv. 651-52), circostanza certo utile a motivare il disprezzo di Dioper le offerte di caino73, ma che non trova riscontro in Gn 4, 3: «factum est au-tem post multos dies ut offerret cain de fructibus terrae munera Domino». inultimo, sono entrambi condotti all’inferno («diaboli ducetur chaim sepius pul-santes ad infernum, Abel vero ducent micius»)74 dopo la pronuncia del monitoche sancisce l’immunità di caino75, omettendo il seguito della vicenda sintetiz-zato in Gn 4, 15-16: «dixitque ei Dominus: “Nequaquam ita fiet sed omnis quiocciderit cain septuplum punietur”. Posuitque Dominus cain signum ut noneum interficeret omnis qui invenisset eum. Egressusque cain a facie Dominihabitavit in terra profugus ad orientalem plagam Eden». [Vd. Appendice - 3]

in apparenza meno perspicue, ma ciò malgrado sempre rilevanti, sono lediscordanze che affiorano dalla comparazione fra l’Ordo prophetarum con cuisi chiude la pièce e il Sermo a cui si rifà: discordanze meno consistenti, anche inragione del fatto che taluni stilemi compositivi di cui il sermone si avvale egre-giamente si prestano, senza ulteriori aggiustamenti, a una sua “traduzione” inchiave drammatica, quale l’introdurre i singoli personaggi che si avvicendanoper proferire in prima persona, quindi facendo ricorso al discorso diretto, i lorovaticini con la formula «dic», «dic et tu», «accedat et alius testis». Discordanzesenza dubbio meno percepibili dalla platea degli astanti, la cui dimestichezzacon il soggetto dell’omelia non poteva certo eguagliare quella con gli eventi nar-rati nel Genesi, a prescindere dalle teorie di profeti scolpite o dipinte nei luoghidi culto76, e dagli altri Ordines prophetarum allestiti nelle cattedrali77.

Meno consistenti, meno percepibili ma, come si è anticipato, non per que-sto prive di incisività segnica, dandoci l’agio di mettere a giorno un altro crite-rio di operare proprio dell’autore, che recepisce i dati desunti dalla tradizione

442 Sonia Maura Barillari

73 il Genesi, in verità, non spiega perché Dio abbia negletto caino e le sue offerte: l’avver-sione divina nei suoi confronti insorge infatti solo in seguito, quale reazione al fatto che egli haaccettato di mal grado il rifiuto del creatore, per quanto incomprensibile. in ciò bisogna forsevedere un esempio dell’imperscrutabilità del volere divino, e un’esortazione ad accoglierlo senzaesitazioni, anche qualora non lo si comprenda. cfr Gn 4, 4-5: «et respexit Dominus ad Abel etad munera eius ad cain vero et ad munera illius non respexit. iratusque est cain vehementer etconcidit vultus eius».

74 Ed. Barillari 2010: 238.75 «Mais ne voil que hom te tue, / mais en dolor dorges ta vie», vv. 739-40.76 il più significativo è forse quello scolpito sulla facciata occidentale di Notre-Dame-la-

Grande a Poitiers (Xii sec.). Ne offre vari esempi Mâle 1953: 143-47.77 quali quelli di limoges, laon, Rouen. Ivi: 143-44.

Rubbettino

scritta in modo attivo e originale, trascegliendo e riorganizzando il materialepreesistente in vista degli obiettivi a cui tende, e in stretta attinenza con la so-lennità in corrispondenza della quale avrebbe avuto luogo la rappresentazione.

Nel Sermo si succedono le profezie di isaia, Geremia, Daniele, Mosè, Da-vid, Abacuc, Simeone, Zaccaria e Elisabetta, Giovanni, Nabucodonosor e dellaSibilla: nel Jeu non solo vengono omesse alcune di esse (quelle di matrice nonveterotestamentaria: Simeone, Zaccaria e Elisabetta, Giovanni e la Sibilla78) peraggiungerne altre (quelle di Abramo, Aronne, Salomone e dell’asina di Ba-laam); ma tre di quelle conservate (David, Geremia, la prima di isaia) presen-tano un testo diverso da quello del Sermone che perciò costituisce la matrice di-retta solo per quanto pronunciato da Mosè, Daniele, Abacuc, isaia nella secon-da profezia, Nabucodonosor. Anche l’ordine dei profeti è mutato (Abramo,Mosè, Aronne, David, Salomone, Balaam, Daniele, Abacuc, Geremia, isaia,Nabucodonosor) per aderire a un progetto che – sostenuto dall’ardita prolessidell’harrowing of hell vaticinato da Abramo («ensi serra fort e poëtifs, / lor por-tes tendra en ses mains / e lor chastels», vv. 760-62) – in una climax crescenteprocede verso una progressiva epifania della persona di cristo, inizialmente so-lo evocata nella predizione di una sua prossima venuta le cui circostanze an-dranno mano a mano precisandosi (dal semplice annuncio al parto della Vergi-ne) fino a mostrarla fisicamente presente nella fornace contemplata da Nabu-codonosor. [Vd. Appendice - 4]

Per quanto concerne le sfasature cronotopiche rispetto al suo modello,l’Ordo del Jeu offre l’esempio emblematico della riscrittura del ruolo riservatoa isaia che, discostandosi dalla “fonte” dichiarata dalla lectio, pronuncia dueprofezie, solo la seconda delle quali (Isaia 7, 14) riprende fedelmente quella delSermo, trovando invece la prima (Isaia 11, 1-2) un parallelo negli Ordines di li-moges, laon e Rouen. Tale duplicazione è indotta e supportata dallo sviluppodialogico di cui è oggetto la parte di tale profeta: dopo che questi è entrato inscena «ferens librum in manu, magno indutus pallio»79 ad annunciare comedalla radice di Jesse sorgerà un pollone nel cui fiore avrà ricetto lo Spirito San-to, si fa avanti80 un rappresentante del popolo giudaico a confutare la sua asser-zione. Per ribadire l’incontrovertibile inveramento del paradosso della vergafiorita, isaia aggiunge allora il presagio di un’ulteriore «grant merveille» (v.913), il concepimento da parte di una vergine di colui che saprà emancipare ilgenere umano dalla schiavitù del peccato.

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 443

78 Per taluni critici all’assenza di quest’ultima si sarebbe ovviato con la giustapposizione diun’opera autonoma: i Quinze signes du jugement dernier. cfr. supra, n. 58. la constatazione chela sua esclusione sia plausibilmente motivata dal fatto che la profezia da lei pronunciata esula dal-la materia veterotestamentaria non fa che corroborare la tesi di una totale estraneità dei Quinzesignes rispetto all’originario assetto del Jeu, e all’impianto teologico che lo sorregge.

79 Ed. Barillari 2010: 248.80 letteralmente «exurget […] de sinagoga». Ivi: 250. in merito alle valenze scenografiche

da attribuire al termine sinagoga cfr. supra, n. 56.

Rubbettino

Ma analizziamo il brano nel dettaglio: i versetti biblici («egredietur virga deradice Jesse et flos de radice eius ascendet, et requiescet super eum spiritus Do-mini») sono parafrasati in volgare in tre couplets che si mantengono fedeli allaloro lettera pur arricchendola con una premessa tesa ad accentuarne il carattereprodigioso («ore vus dirrai merveillus diz») e una nota ad un tempo elogiativae anticipatrice («qui ert digne de grant unor»):

ore vus dirrai merveillus diz:Jesse fera de sa raïz,verge en istra, qui fra florqui ert digne de grant unor.Saint esspirit l’avra si clossor iceste flor iert sun repos.

(vv. 877-82)

l’essenza paradossale di un simile prodigio è resa ancora più manifesta – econvincente – dal contrasto col judeus il quale, esplicitando i dubbi che posso-no insorgere sulla natura di quella rivelazione («truvas le tu ou est escrit? / tuas dormi, tu le sonjas!», vv. 886-87) e sull’autorevolezza del profeta («tu mesembles viel redoté, / tu as le sens tot trublé!», vv. 895-96), offre a esso il destrodi esprimere una profonda riprovazione verso il popolo ebraico («tu as le malde felonie, / dont ne garras ja en ta vie», vv. 901-2). Esortatolo poi, in tono discherno, a chiarire meglio le sue parole («ore comence de ta devinaille», «ornus redi ta vision», vv. 905 e 907), rende possibile l’inclusione di una secondaprofezia: «ecce virgo concipiet in utero et pariet filium et vocabitur nomen eiusEmanuehl». questa volta il trattamento riservato al passo biblico è più elabo-rato, e diversificato: la resa quasi letterale della citazione («une virge concevera,/ e virge un filz emfantera. / il avra non Emanuhel», vv. 919-21) è preceduta dauna connotazione temporale che conforta alla speranza («pres est li tens, n’estpas lointeins, / ne tarzera, ja est sor mains», vv. 917-18) e seguita da una chiosache ne chiarisce i termini attingendo al racconto evangelico e proiettando il la-conico asserto sapienziale sullo sfondo della salvazione dell’uomo, rappresen-tato da Adamo:

message en iert saint Gabriel.la pucele iert virge Marie,si portera le fruit de vie,Jhesu, le nostre salvaor,qui Adam trarra de grant doloret remetra en parais

(vv. 922-27)

quella che viene dispiegandosi è pertanto una diacronia elastica, duttile,suscettibile di salti bruschi e brusche regressioni a vantaggio di un’evoluzionedella diegesi capace di assecondare, e favorire, una curvatura, una deformazio-

444 Sonia Maura Barillari

Rubbettino

ne dell’asse cronologico tale da ammettere la compresenza di momenti fra lorodistinti e separati disponendoli in una sequenza che obbedisce a un ordine on-tologico piuttosto che terreno, finalistico piuttosto che concretamente mecca-nicistico.

3. I cronotopi del Jeu

Si è visto come le prassi di intervento poste in essere dall’autore sui testiutilizzati quali fonti consistano in prevalenza nell’effettuare permutazioni nel-l’ambito della disposizione interna della materia trattata, modificandone la pro-gressione; nel dilatare o contrarre i singoli episodi appuntandosi su alcuni loroaspetti a scapito di altri; nella tendenza a concentrare i connotati salienti delladimensione spaziale in manufatti che contrappongono la scarsa portata realisti-ca a un elevato tasso di astrazione figurale. ciò determina un radicale riassettodell’impianto diegetico, e cronotopico, dei contenuti scritturali, incline a privi-legiare la consequenzialità logica sulla successione cronologica, se vogliamo“storica”, degli eventi descritti. Tale riassetto appare del tutto integrato e fun-zionale rispetto alle finalità parenetiche che si prefigge l’opera, che consente diindividuare nello snodo tentazione-peccato-cacciata il vero baricentro signifi-cante della rappresentazione, il centro di attrazione attorno cui gravita l’aggre-gato sistemico dei valori veicolati da una sceneggiatura consapevole delle pro-prie incombenze “militanti”.

uno snodo dottrinale reso ancora più pregnante dagli iterati e martellantiriferimenti alla venuta del cristo e alla certezza della redenzione. un fondaleescatologico che si delinea, benché di scorcio, fin dalla prima scena dove fa lasua comparsa Salvator, in seguito denominato Figura81: «tunc veniat Salvatorindutus dalmatica et statuantur choram eo Adam, Eva»82. l’attesa venuta delRedentore – in realtà fisicamente presente per tutta la durata della rappresen-tazione, essendo esso, come si è appena detto, adombrato dal personaggio diFigura – è poi pronosticata prima da Adamo subito dopo il peccato («ne me fe-

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 445

81 Si tenga presente come cristo sia espressamente definito da san Paolo «figura substantiaeeius [Dei]» in Eb 1, 3.

82 Ed. Barillari 2010: 146. in merito alle valenze simboliche attribuite alla dalmatica, indos-sata abitualmente dai vescovi, può essere interessante rilevare che con essa è abbigliata la figuradi Ecclesia nella lastra della Deposizione / Crocifissione di Benedetto Antelami murata nel bracciodestro del transetto della cattedrale di Parma. Dato tanto più significativo in quanto l’opera ègrossomodo coeva al Jeu, essendo datata 1178. Dopo la caduta, Figura, compare in scena portan-do sopra la dalmatica una stola, indumento sacro di precipua importanza nel sacramento dellaconfessione che abitualmente l’officiante pone sotto tutti gli altri, eccezion fatta per i periodi dipenitenza quali la quaresima e l’Avvento. Sul significato del ricorso di questi due paramenti li-turgici per identificare Figura in relazione alle valenze parenetiche del Jeu cfr. Justice 1987: 861-62; Muir 1973: p. 38.

Rubbettino

rat ja nul aïe, / for le filz que istra de Marie», vv. 381-82), poi al serpente da Fi-gura medesima («oncore raiz de lui [la femme] istra / qui toz tes vertuz con-fundra», vv. 489-90), una seconda volta – ma con tono più scoraggiato – daAdamo («mult tazera por qui il [jugee] iert changee», v. 558), e infine da Evache in una quartina di decasyllabes83 dal tono solenne e assertorio dichiara unasperanza nella salvezza incline a divenire incrollabile certezza nell’incalzanteiterazione dell’indicativo futuro nei versi conclusivi della sezione iniziale dellapièce:

mais neporquant en Deu est ma speranced’icest mesfait, char tot iert acordance.Deus me rendra sa grace e sa mustrance,gieter nus voldra d’emfer par pussance!

(vv. 587-90)

Assenti nell’episodio dedicato a caino e Abele – ma è stato sottolineato co-me in Abele si possa riconoscere una prefigurazione del cristo84 – i riferimen-ti alla salvezza promessa innervano l’Ordo che chiude l’opera dove, lo consta-ta Van Emden85, otto profezie su dodici hanno il fine di porre in evidenza i mo-tivi dell’espiazione del peccato originale e del Descensus ad inferos, sei dellequali si discostano dal testo del passo corrispondente del sermone lasciando so-spettare di essere state appositamente modificate proprio per aderire a un pro-getto didattico estraneo al sermone stesso. Tali riferimenti si fanno vieppiù in-calzanti nel testo volgare dove il tema della venuta del Salvatore è sviluppato informa esplicita e con maggiori dettagli: se Abramo (dopo la fugace allusioneall’adtollite portas del v. 761) afferma «tel homme istra de ma semence / quichangera nostre sentence» (vv. 763-64), Aronne presagisce la liberazione diAdamo dalla prigione infernale («iço est fruit de salvacion, / cui Adam trarrade prison», vv. 781-82), liberazione che David estende a tutti i «figli edi Eva»:«qui [pain] salvera le filz Evain» (v. 787). Salomone e Geremia tornano a riba-dire la fiducia nel riscatto di Adamo («del povre Adam avra pieté, / deliveratlui de pecché», vv. 815-16; «Adam trara de prison, / son cors dorra porrançon», vv. 875-76), infine isaia proclama la sua riconquista della perduta di-mora edenica: «Jhesu, le nostre salvaor, / qui Adam trarra de grant dolor / etremetra en parais» (vv. 925-27)86.

446 Sonia Maura Barillari

83 Sulle valenze stilistiche delle quartine di decasyllabes si veda supra, n. 42.84 Sulla base di Mt XXiii, 35; Lc Xi, 50-51; Eb Xi, 4 e Xii, 24. cfr. Muir, Liturgy and dra-

ma, pp. 84-85. il cerchio si chiude se consideriamo che cristo è spesso definito quale «novusAdam» ed rappresentato come “antitipo” del profeta: Hunt 1975: 372.

85 Ed Van Emden 1996: p. Xiii.86 la coerenza interna del Jeu troverebbe dunque una motivazione cogente nel suo essere

organica alla liturgia che introduce e prepara alla quaresima. Non stupisce pertanto l’enfasi po-sta nel rimarcare le nozioni di peccato e di espiazione, nozioni che, nella lettura di William JohnBeck, sarebbero intimamente saldate fra loro già nella maledizione divina del serpente di Gn 3,

Rubbettino

una simile sintassi prolettica dei significati, costruita su un ordito continuodi anticipazioni del messaggio ultimo, e fondante, del testo, attua un più radi-cale stravolgimento della partitura cronotopica del Jeu, aprendo nel progressivofluire della concreta contemporaneità spazio-temporale dell’allestimento dellamessinscena – quella recepita e fruita dal pubblico presente – degli squarci, deivarchi che aggettano in una dimensione extratemporale, e prospettando una si-multaneità di piani, un accavallamento di livelli per cui si intersecano eterno etranseunte, terrestre e superno, immanente e soprasensibile in nome di un te-leologismo superiore. Da tale stravolgimento si enuclea una temporalità nuova,di tipo metonimico, flessibile, che predilige e asseconda i rapporti di contiguitàlogica piuttosto che quelli di adiacenza materiale e corporea.

Ed è proprio in questa costante e reciproca sovrapposizione, immistione,interferenza fra cronotopo biblico e cronotopo della rappresentazione, fra cro-notopo terreno e cronotopo ultraterreno, fra cronotopo diegetico e cronotopoparenetico – sovrapposizione, immistione, interferenza tendenti a riflettersi nel-l’interazione reciproca fra una spazialità sineddochica e una temporalità meto-nimica – che prende forma e consistenza il cronotopo del Jeu, demandato a co-struire un’immagine del mondo proiettata su due assi: quello orizzontale del-l’immanenza storica e spaziale, quello verticale che si dipana lungo le direttricidella trascendenza, del teleologismo, dell’extra-temporalità, che poi, in fondoè anche a-temporalità.

il nostro testo, nella sua oggettivazione fenomenica, teatrale, realizza così almassimo grado quell’exotopia, quell’extralocalizzazione propria della visioneestetica87 preposta a riordinare, rifunzionalizzandoli, lo spazio-tempo e le idea-lità dell’ambiente in cui si attualizza88. E lo fa sfruttando la tensione che si inge-nera fra l’immobilità sempiterna di una verticalità aliena, estranea al transitorioflusso temporale e l’essenza storicamente determinata delle immagini e delleidee che sono immesse in questa verticalità senza smettere di partecipare allarealtà effettuale, all’orizzontalità di una cronologia vettorialmente protesa inavanti89. una tensione per molti versi affine a quella che si può cogliere nellaCommedia di Dante.

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 447

15 («inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius; ipsum conteret caputtuum, et tu conteres calcaneum eius»: si confrontino i vv. 479-82 del Jeu), commentato da moltiesegeti medievali come un riferimento alle figure della Vergine e di suo Figlio. con queste pre-messe assumono un deciso risalto le parole di pentimento che l’autore fa pronunciare ad Adamoed Eva, estranee al racconto biblico, le quali dovrebbero esercitare un’azione agitatoria sugliastanti, invitati a vedere rispecchiati i propri peccati in quello dei progenitori, quindi a seguirnel’esempio pentendosi a propria volta. in merito si veda Beck 1971: 35. Sulla concezione medie-vale di pentimento, e sulla sua evoluzione, cfr. Payen 1978.

87 cfr. Ponzio 2012: 276. il riferimento è a Bachtin 2009 (1920-1924).88 Ponzio 2012: 281.89 Ivi: 284-85. il riferimento è a Bachtin 1988: 304.

Rubbettino

Appendice

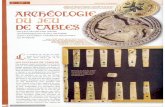

1 - La partizione interna del JEU

I LECTIOR1 - Formavit igitur Dominus

Adamo ed Eva prima di entrare nell’Eden vv. 1-88: 88 vv.R2 - Tulit ergo Dominus hominem

le gioie dell’Eden vv. 89-100: 12 vv.R3 - Dixit Dominus ad Adam

la tentazione, la caduta vv. 101-386: 286 vv.R4 - Dum deambularet

la cacciata vv. 387-512: 126 vv.R5 - In sudore vultus tui

l’angelo guardiano vv. 513-18: 6 vv.R6 - Ecce Adam quasi unus

Adamo ed Eva fuori dall’Eden / caino e Abele vv. 519-722: 204 vv.R7 - Ubi est Abel frater tuus?

Maledizione di caino vv. 723-44: 22 vv.II LECTIO

ordo prophetarum vv. 745-944: 200 vv.

2 - La partizione interna del JEU in rapporto ad attanti e luoghi90

Contenuto n° vv. Attanti Luogoli / R1 / Adamo ed Eva 88 Figura, Adamo, Fuori dall’Edenprima di entrare nell’Eden Eva

R2 / le gioie dell’Eden 12 Figura (Adamo, Eva) Nell’Eden

R3 / la tentazione, la caduta 286 Figura, Adamo, Presso l’AlberoEva, Diabolus, della conoscenza(diavoli, serpente)

R4 / la cacciata 126 Figura, Adamo, in un angoloEva, (serpente) nascosto dell’Eden

R5 / l’angelo guardiano 6 Figura, (l’angelo) Alle porte dell’Eden

R6 / Adamo ed Eva fuori 204 Adamo, Eva, Fuori dall’Edendall’Eden / caino e Abele Diabolus, (diavoli), sulla terra

caino, Abele

448 Sonia Maura Barillari

90 Fra parentesi gli attanti che, seppur presenti, non pronunciano battute.

Rubbettino

Contenuto n° vv. Attanti LuogoR7 / Maledizione di caino 22 Figura, caino, Fuori dall’Eden,

(Abele, diavoli) sulla terra

lii Ordo prophetarum 200 11 profeti, Sulla terraJudeus, (diavoli)

3 - Discordanze contenutistiche fra il JEU e GN 2-4

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 449

Jeu1 Eva è al fianco di Adamo fin dall’inizio,

ancora fuori dell’Eden.

2 È Dio a dare il nome a Eva, dopo averlacreata.

3 Eva è presente quando è pronunciatol’interdetto divino a gustare il fruttoproibito.

4 Viene tentato prima Adamo, poi Eva.

5 Adamo ed Eva sono portati all’infernoprima di generare dei figli.

6 A caino e Abele non sono attribuite at-tività distinte (agricoltura/pastorizia):entrambi coltivano la terra, e caino pos-siede molte bestie.

7 È fatto cenno sia a una discordia fra idue fratelli, e di caino verso Dio.

8 caino offre spighe di cattiva qualità.

9 caino e Abele sono portati assieme al-l’inferno dopo la pronuncia del monitoche sancisce l’immunità di caino.

GenesiEva è creata dopo, nell’Eden (Gn 2, 22).

È Adamo a farlo, dopo la caduta (Gn 3,20).

l’interdetto è stato pronunciato primadella sua creazione.

Adamo non è tentato.

Sono ancora vivi dopo la morte di Abelee l’allontanamento di caino. Generanoancora Set (Gn 4, 1-2 e 25).

in Gn 4, 2 si dice espressamente che«Abele era pastore di greggi e caino la-voratore del suolo».

Elementi assenti nel Genesi.

in Gn 4, 3 si dice solo che «caino offrìfrutti del suolo in sacrificio al Signore».

Dopo l’uccisione di Abele, caino si al-lontana dal Signore e va ad abitare in unpaese all’oriente dell’Eden, dove conce-pisce Enoch.

4 - discordanze il JEU e il SERMO CONTRA JUDEOS

Le profezie L’ordine La fonte I profeti L’ordinedel JEU nel SERMO del SERMO nel JEU

1 Abramo x Gn 22, 17 1 isaia 112 Mosè 4 Sermo (Dt 18, 15) 2 Geremia 93 Aronne x Nm 17, 5-8 3 Daniele 7

Rubbettino

Le profezie L’ordine La fonte I profeti L’ordinedel JEU nel SERMO del SERMO nel JEU

4 David 5 Sl, 85, 11-12 4 Mosè 25 Salomone x Sp, 6, 4-6 5 David 46 Giacobbe x Nm 24, 17 6 Abacuc 87 Daniele 3 Sermo (Dn, 9, 24) 7 Simeone x8 Abacuc 6 Sermo (Ab 3, 2) 8 Zaccaria x

e Elisabetta9 Geremia 2 Gr 7, 2-3 9 Giovanni x10 isaia i x Is 11, 1-2 10 Nabucodonosor 1211 isaia ii 1 Sermo (Is 7, 14) 11 Sibilla x12 Nabucodonosor 10 Dn 3, 24-25

Bibliografia

Testi

Aebischer, P.1964 Le Mystère d’Adam (Ordo representacionis Ade). Texte complet du manuscrit de

Tours, Droz-Minard, Genève-Paris.Barillari, S.M.2010 Adamo ed Eva. Le Jeu d’Adam: alle origini del teatro sacro, carocci, Roma.Kennedy, Ch. W.1916 The Caedmon poems, translated into english prose, Routledge, london.Meyer, W.1878 Vitae Adae et Evae, Verlag der Akademie der Wissenschaften, München.Noomen, W.1971 Le Jeu d’Adam (Ordo representacionis Ade), champion, Paris.Timmer, B.J.1948 The later Genesis edited from the Ms. Junius 11, The Scrivener Press, oxford.Van Emden, W.1996 Le Jeu d’Adam, Société Rencesvals British Branch, Edinburgh.

Studi

Axton, R.1974 European drama of the early middle ages, Hutchinson & co., london.Bachtin, M.M.1979 Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo, in id., Estetica e romanzo, Ei-

naudi, Torino, pp. 231-405 (Moskva, 1975).1988 L’autore e l’eroe, trad. di c. Strada Janovic, Torino, Einaudi (Moskva, 1979).

450 Sonia Maura Barillari

Rubbettino

2009 (1920-1924) Per una filosofia dell’atto responsabile, a c. di A. Ponzio, trad. di l.Ponzio, Pensa multimedia, lecce.

Barillari, S.M.2006 La maschera assente? Maschere e mascheramenti sulle scene medievali, in La sce-

na assente. Realtà e leggenda sul teatro nel Medioevo, a c. di F. Mosetti casaret-to, Edizioni dell’orso, Alessandria, pp. 321-70.

2009 Allestimento scenico ed “effetti speciali” nel Jeu d’Adam, in Teatro medievale edrammaturgie contemporanee, a c. di S.M. Barillari, Edizioni dell’orso, Alessan-dria.

Beck, W.J.1971 The medieval doctrine of hope in the Mystère d’Adam, in «The french review» -

Special issue 3, pp. 30-40.Bertolucci, V.-Alvar, C.-Asperti, S.1999 Le letterature medievali romanze d’area iberica, laterza, Roma-Bari.Brusegan, R.1980 Verità e finzione nel Jeu d’Adam, in «cultura neolatina» 40, pp. 79-102.Buckbee, E.J.1977 The Jeu d’Adam as Ordo representacionis Evae: truth and dramatic consequences,

in «Medioevo romanzo» 4, pp. 19-34.Chailley, J.1936 Le Jeu d’Adam et Ève. Mystère du XIIe siècle, Delagrave, Paris.Diddi, C.2009 Sulla genesi e il significato del cronotopo in Bachtin, «Ricerche slavistiche» n.s.

7, pp. 143-56.Frank, G.1944 The genesis and staging in the Jeu d’Adam, in «P.M.l.A.» liX/1, pp. 7-17.Gregory, J.B.E.1963 A note on lines 113-122. le Mystère d’Adam, in «Modern language notes»

lXXViii/5, pp. 536-37.Hunt, T.1975 The unity of the play of Adam (ordo representacionis Ade) i e ii, «Romania»

96, pp. 368-88 e 497-527.Jeanroy A.1937 Le théatre religieux en France du XIe au XIIIe siècle, De Boccard, Paris.Justice, S.1987 The authority of ritual in the Jeu d’Adam, in «Speculum» lXii/4, pp. 851-64.Mâle, É.1953 L’art religieux du XIIe siècle en France, colin, Paris.Mazouer, Ch.1998 Le théâtre français du moyen âge, SEDES, Paris.Muir, L.R.1973 Liturgy and drama in the anglo-norman “Adam”, Blackwell, oxford.Noomen, W.1968 Le Jeu d’Adam. Étude descriptive et analytique, in «Romania» 89, pp. 145-93.

Cronotopo scenico e cronotopo letterario a confronto: il “copione” del Jeu d’Adam 451

Rubbettino

Payen, J.-Ch.1978 Le motif du repentir dans la littérature française médiévale, Géneve, Droz.Pensom, R.1993 Theatrical space in the Jeu d’Adam, in «French studies» XlVii/3, pp. 257-75.Ponzio, A.2012 Il cronotopo nell’opera di Bachtin, in «quaderni di semantica» XXXiii/2, pp.

273-90.Rey-Flaud, H.1980 Pour une dramaturgie du Moyen Age, PuF, Paris.Sepet, M.1878 Les Prophètes du Christ. Étude sur les origines du Théâtre au moyen âge, Didier,

Paris (rist.: Genève 1974).Tagliagambe, S.1986 L’origine dell’idea di cronotopo in Bachtin, in Bachtin teorico del dialogo, a c. di

F. corona, Franco Angeli, Milano, pp. 35-78.Vogel, C.1963 Introduction aux sources de l’histoire du culte chrétien au moyen âge, «Studi me-

dievali» 3ª serie iV, pp. 435-568.Woolf, R.1963 The fall of man in Genesis B and the Mystère d’Adam, in Studies of Old English

literature in honour of Arthur G. Brodeur, ed. by S.B. Greenfield, university oforegon Books, oregon.

Young, K.1951 (1933) The drama of the medieval Church, 2 vols., clarendon Press, oxford.Zumthor, P.1960 Un problème d’esthétique médiévale: l’utilisation poètique du bilinguisme, in «le

Moyen Age» lXVi/3, pp. 301-36.

452 Sonia Maura Barillari

Rubbettino