Cluny et Viollet-le-Duc, en collaboration avec Laurent BARIDON

Transcript of Cluny et Viollet-le-Duc, en collaboration avec Laurent BARIDON

297

Viollet-le-Duc et Cluny

Didier Méhu et Laurent Baridon

En 1869, Alfred de Surigny concluait une chronique du Bulletin monumental par ces mots :

« Avant de nous quitter, convenons d’une chose : ne nous servons plus du mot clunisien, inventé par M. Viollet-le-Duc. Je vous le dirai tout bas, pour qu’il ne l’entende pas. Quand il est question d’un bénédictin, on dit cluniste ; quand c’est un bourgeois de Cluny, on dit clunisois : jamais clunisien, pas plus que citeausien 1. »

Cette invention est aujourd’hui oubliée. Tout le monde dit « clunisien » et Viollet-le-Duc n’est pas particulièrement connu pour avoir marqué l’histoire clunisienne, ni pour s’être occupé des ruines de l’abbatiale. Charles-Jean Laisné, reconstructeur de la façade des bâtiments conven-tuels, dite du pape Gélase, en 1873, est généralement présenté comme un « élève » de Viollet-le-Duc parce qu’il a collaboré avec lui à la restau-ration de l’hôtel de ville de Narbonne. Mais sa reconstruction du niveau inférieur de la façade du pape Gélase dans une imitation de l’architecture du xive siècle n’apporte qu’une présence indirecte et discrète du médiévalisme architectural « viollet-le-ducien » à Cluny. En revanche, Viollet-le-Duc s’est plusieurs fois arrêté sur Cluny dans son œuvre écrite, tant explicite-ment dans le Dictionnaire raisonné de l’architecture (DRA) que de manière déplacée et fictionnelle dans l’Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale (HHVC), dont le personnage principal est la ville imaginaire de Clusy 2. Ces deux approches, d’un esprit si différent, correspondent à deux versants de sa méthode historique. Le premier, celui du Dictionnaire raisonné de 1. Bulletin monumental, série. 4, t. 5 (= vol. 35), 1869, p. 827-829 (ici 829). Nous remercions Martin

Bressani d’avoir attiré notre attention sur cette notice et pour sa relecture critique de cet article. A. de Surigny répondait là à un compte rendu de Félix de Verneilh d’un article du Dictionnaire raisonné de l’architecture dans lequel il était pris à parti. La remarque d’Alfred de Surigny n’est pas tout à fait exacte, car dans la première édition des premiers volumes du Dictionnaire (1854-1858), Viollet-le-Duc utilise encore le mot « cluniste », en association avec le néologisme « clunisien ». Ce dernier s’impose véritablement dans la deuxième édition (1867-1869). Nous n’avons pas vérifié systématiquement pour voir quand, précisément, le changement s’est effectué.

2. Cluny n’est pas mentionné dans les Entretiens sur l’architecture publiés en 1863 et 1872, un ouvrage il est vrai plus directement tourné vers la constitution d’une théorie de l’architecture au xixe siècle.

DiDier Méhu et Laurent BariDon

298

l’architecture, se veut d’abord documentaire et ambitionne de constituer une encyclopédie de l’architecture médiévale. La démarche est archéologique, mais, ainsi qu’il est précisé dans la préface, il s’agit d’inscrire l’architecture dans son contexte général, celui de la civilisation du Moyen Âge 3. On comprend dès lors que les pages consacrées à Cluny ne puissent être lues et interprétées sans interroger les conceptions historiques de leur auteur puisqu’elles ont déterminé sa propre interprétation de l’architecture. Plus tardif d’un quart de siècle, le second versant, celui de l’Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale, correspond à la même démarche – comprendre comment les formes sont liées au contexte – mais en y ajoutant une dimen-sion complémentaire et réflexive. Il s’agit maintenant de démontrer à un public plus large que la relation entre l’architecture et les sociétés est un moyen politique de construire l’avenir.

Cluny dans le Dictionnaire raisonné de l’architecture

La publication des dix volumes du Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xie au xvie siècle s’échelonne de 1854 à 1868 4. Dans cette encyclopédie volumineuse, on ne trouve pas d’article « Cluny », car Viollet-le-Duc ne procède pas par lieux, mais le monastère bourguignon lui donne de la matière pour ses articles généraux sur l’architecture, la construction, la maison et la sculpture.

C’est le cas dès le premier volume avec les articles « Architecte », « Architecture » et « Architecture monastique » 5. L’article « Architecte » commence par un constat d’absence : le mot est inconnu avant le xvie siècle et il « n’existe aucune donnée sur le personnel des architectes avant le

3. « Il nous a paru difficile de rendre compte des transformations successives des arts de l’architecture sans donner en même temps un aperçu de la civilisation dont cette architecture est comme l’enve-loppe. » DRA, I, Paris, B. Bance, 1854 (2e éd. 1867), p. iv.

4. Viollet-le-Duc E., Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xie au xvie siècle, 10 vol., Paris, B. Bance, puis A. Morel, 1854-1868 : I. Abaque-Aronde (1854) ; II. Arts-Chapiteau (s. d.) ; III. Charnier-Console (1858) ; IV. Construction-Cyborium (1859) ; V. Dais-Fût (1861) ; VI. Gable-Ouvrier (1863) ; VII. Palais-Puits (1864) ; VIII. Quai-Synagogue (1866) ; IX. Tabernacle-Zodiaque (1868) ; X. Table analytique des mots contenus dans les neuf volumes (1868).

5. DRA, I (1854, 2e éd. 1867), p. 107-116, 116-166, 241-312. Viollet-le-Duc évoque Cluny au début de l’article « Architecte », p. 108, là où il est question de la naissance du statut de l’architecte au Moyen Âge. Dans l’article « Architecture », Cluny est évoqué p. 123-125, au début de la section intitulée « Développements de l’architecture en France du xie au xvie siècle. – Des causes qui ont amené son progrès et sa décadence. – Des différents styles propres à chaque province ». Cluny incarne la « nouvelle ère pour les arts comme pour la politique » qui caractérise le xie siècle et met fin à l’ère de décadence et de barbarie qui précédait. L’article « Architecture monastique » est celui qui consacre le plus long développement à Cluny, p. 245-263, et quelques mentions plus brèves p. 278-279, 281-282 (nous ne retenons là que les passages les plus significatifs). Il s’agit d’un résumé de l’histoire du monastère depuis sa fondation jusqu’au milieu du xiie siècle, qui insiste sur l’œuvre réformatrice de Cluny (« véritable berceau de la civilisation moderne », p. 250), et se termine par la description de l’église abbatiale construite à la fin du xie siècle, dont Viollet-le-Duc donne le plan et dont il compare les parties constitutives à d’autres églises, notamment clunisiennes (p. 257-262).

Viollet-le-Duc et cluny

299

xiiie siècle » 6. De là, Viollet-le-Duc tente de préciser les origines de la profession avant sa révélation à la période gothique. Il en trouve deux : le monachisme clunisien et le mouvement communal. Il fait de Cluny un conservatoire de la civilisation contre la barbarie qui régnait au xe siècle, un creuset dans lequel se cultivent les lettres, l’art, les sciences et l’architecture. En apparence, rien de très original. Cluny, dont les historiens libéraux ne parlaient guère mais retenaient tout de même le rôle dans la réforme ecclé-siastique du xie siècle, connaît alors une résurrection portée par quelques historiens catholiques bourguignons 7. Deux livres, celui de Prosper Lorain en 1839 puis celui de François Cucherat en 1851, ont présenté l’abbaye comme le bastion de la résistance intellectuelle et spirituelle, en ces temps où triomphait l’anarchie féodale 8. Tous deux avaient consacré un chapitre à la gigantesque abbatiale construite au tournant des xie et xiie siècles, en décrivant son architecture, ses ornements et son mobilier et en ajoutant, chez Lorain, la puissance suggestive de trois lithographies d’Émile Sagot, qui recréaient visuellement l’abbatiale détruite. Viollet-le-Duc cite ces deux ouvrages, dont il articule le propos avec les Annales bénédictines de Mabillon, les coutumiers clunisiens du xie siècle et surtout les Lettres sur l’Histoire de France d’Augustin Thierry. Le récit qui en résulte est tout à fait original.

Il reprend une idée timidement évoquée par Cucherat, celle des « moines-artistes » 9, qu’il insère dans une histoire évolutionniste de l’archi-tecture et des corporations de constructeurs, ces dernières étant un des résultats de la « révolution communale » du xiie siècle. Sous la plume de Viollet-le-Duc, les habiles enlumineurs décrits par Cucherat deviennent des maîtres, évoquant ceux dont la technicité triomphe en ce xixe siècle constructeur. Cluny est présenté comme une véritable école d’architectes, formés par les moines puis envoyés aux quatre coins de l’Europe, au rythme de la diffusion de l’élan civilisateur de la congrégation. Le propos est exprimé de manière synthétique au début de l’article « Architecte » :

6. Ibid., p. 107-109.7. Méhu D., « Cluny dans l’historiographie française de la première moitié du xixe siècle », dans le

présent volume.8. Lorain P., Essai historique sur l’abbaye de Cluny, suivi de pièces justificatives et de divers fragments de la

correspondance de Pierre le Vénérable avec saint Bernard, Dijon, Popelain, 1839, 508 p., réédité sous le titre Histoire de l’abbaye de Cluny depuis sa fondation jusqu’à sa destruction à l’époque de la Révolution française ; avec pièces justificatives, contenant de nombreux fragments de la correspondance de Pierre-le-Vénérable et de Saint Bernard, Paris, Saignier et Bray, 1845, 440 p. C’est cette seconde édition que cite Viollet-le-Duc. Cucherat Abbé F., Cluny au onzième siècle : son influence religieuse, intellectuelle et politique, Mâcon, Académie de Mâcon, 1851.

9. Cucherat avait utilisé une fois l’expression, p. 99, dans un paragraphe où il évoquait l’ornement des manuscrits : « Car, fidèles à l’esprit de leur ordre, qui était, nous l’avons dit, de consacrer les beautés de la nature et de faire servir le luxe à la gloire du Dieu des vertus et des sciences, les moines-artistes de Cluny chargeaient leurs œuvres de figures de Saints enluminées, de lettres capitales ornées d’ara-besques qui rampent le long des marges, de fermoirs d’or et de couvertures enrichies de pierreries. » À la page suivante, il employait l’expression « religieux artistes » : « Nous ne hasardons rien quand nous attribuons ces nobles sentiments à nos religieux artistes ; nous ne faisons que rendre justice à leur esprit de foi. »

DiDier Méhu et Laurent BariDon

300

« Vers la fin du xe siècle, au moment où il semblait que la société allait s’éteindre dans la barbarie, une abbaye se fondait à Cluny, et du sein de cet ordre religieux, pendant plus d’un siècle, sortaient presque tous les hommes qui allaient avec une énergie et une patience incomparables arrêter les progrès de la barbarie, mettre quelque ordre dans ce chaos, fonder des établissements sur une grande partie de l’Europe occidentale, depuis l’Espagne jusqu’en Pologne. Il n’est pas douteux que ce centre de civilisation, qui jeta un si vif éclat pendant les xie et xiie siècles, n’ait eu sur les arts comme sur les lettres et la politique une immense influence. Il n’est pas douteux que Cluny n’ait fourni à l’Europe occidentale des archi-tectes comme elle fournissait des clercs réformateurs, des professeurs pour les écoles, des peintres, des savants, des médecins, des ambassadeurs, des évêques, des souverains et des papes ; car rayez Cluny du xie siècle, et l’on ne trouve plus guère que ténèbres, ignorance grossière, abus monstrueux 10. »

La nouveauté apportée par Viollet-le-Duc tient dans la notion d’école, utilisée dans le double sens d’une structure d’enseignement et d’une communauté de pratiques constructives et stylistiques qui se diffusent par le biais des déplacements des ouvriers et architectes. Le clergé régulier dans son ensemble est présenté comme un centre d’enseignement des arts, lettres et sciences. L’école de Cluny brillait tout particulièrement 11 et, comme celles de tous les monastères clunisiens, elle se distinguait par son ensei-gnement artistique :

« Les clunisiens avaient formé une école d’artistes et d’artisans très avancée dans l’étude de la construction et des combinaisons architectoniques, des sculpteurs habiles, dont les œuvres sont empreintes d’un style remarquable ; c’est quelque chose de grand, d’élevé, de vrai, qui frappe vivement l’ima-gination, et se grave dans le souvenir. L’école de statuaire des clunisiens possède une supériorité incontestable sur les écoles contemporaines du Poitou et de la Saintonge, de la Provence, de l’Aquitaine, de la Normandie, de l’Alsace, et même de l’Île-de-France. Quand on compare la statuaire et l’ornementation de Vézelay des xie et xiie siècles, de Dijon, de Souvigny, de la Charité-sur-Loire, de Charlieu, avec celle des provinces de l’ouest et du nord, on demeure convaincu de la puissance de ces artistes, de l’unité d’école à laquelle ils s’étaient formés 12. »

Viollet-le-Duc reprend cette idée dans l’article « Construction – Aperçu général », pour souligner le rôle décisif des moines clunisiens des xie et xiie siècles dans la mise en place d’un nouvel art de bâtir, grâce à leur « école

10. DRA, I, p. 108.11. Ibid., p. 124 (article « Architecture ») : « Le clergé régulier résumait alors à lui seul toutes les

espérances de la classe inférieure ; il ne faut donc point s’étonner si pendant le xie siècle et au commencement du xiie il devint le centre de toute influence, de tout progrès, de tout savoir. Partout il fondait des écoles où l’on enseignait les lettres, la philosophie, la théologie, les sciences et les arts. […] À Cluny, les soins les plus attentifs étaient apportés à l’enseignement. »

12. Ibid., p. 279 (article « Architecture monastique »).

Viollet-le-Duc et cluny

301

de constructeurs » 13. Dans l’article « Sculpture », il développe la notion d’école, en glissant clairement vers son sens stylistique, pour caractériser une sculpture clunisienne bourguignonne nettement distincte de celle des autres régions 14. Les monastères clunisiens sont présentés comme les lieux de renaissance de l’art sculptural, disparu en Gaule depuis la chute de l’Empire romain 15. Grâce à leur instruction, les moines surent élaborer une sculpture qui inventait moins qu’elle n’empruntait à la peinture byzantine, à partir de modèles de grande qualité auxquels les artistes des « écoles de Cluny » avaient recours pour se former 16. Parmi les cinq écoles artistiques qui se seraient alors développées en France (l’école rhénane, l’école de Toulouse, l’école de Limoges, l’école provençale, l’école clunisienne), cette dernière, active en Bourgogne et en Lyonnais, la plus récente et la plus épanouie des cinq, « produisait seule des œuvres d’une valeur originale, et comme statuaire, et comme ornementation, par les motifs déduits plus hauts [la reprise de motifs et de techniques grecs] 17 ».

L’« école clunisienne » est donc à la fois un établissement monastique où des maîtres moines diffusent leurs connaissances à des élèves destinés à officier dans les cloîtres, une communauté de pratiques dont l’originalité et la perfection tiennent au génie des clunisiens, et une marque régionale. Le monastère, Cluny et la Bourgogne, constituent les trois ingrédients insépa-rables de la renaissance artistique des xie et xiie siècles.

13. DRA, IV (1859), p. 1-11 (ici p. 11, ce paragraphe conclut l’article) : « C’est à l’activité des ordres religieux que l’art de la construction dut de sortir, au xie siècle, de la barbarie. L’ordre de Cluny, comme le plus considérable (voy. Architecture monastique), le plus puissant et le plus éclairé, fut le premier qui eut une école de constructeurs dont les principes nouveaux devaient produire, au xiie siècle, des monuments affranchis des dernières traditions romaines. »

14. Outre les références citées ci-dessous, la notion d’école clunisienne de sculpture se retrouve tout au long du très long article sur la sculpture, DRA, VIII (1866), p. 96-276. Par conséquent, nous n’avons pas relevé toutes les occurrences.

15. Ibid., p. 105.16. Ibid., p. 106-107 : « La statuaire a fait, au commencement du xiie siècle, un progrès aussi rapide

que l’ornementation sculptée, et rappelle moins encore par son style les diptyques byzantins, que les peintures qui ornent les monuments et les manuscrits grecs. Ceci s’explique. Si des moines grossiers, si des ouvriers ignorants pouvaient reproduire les ornements grecs qui abondent sur les édifices de la Syrie septentrionale, ils ne pouvaient copier des statues ou bas-reliefs à sujets, qui n’existaient pas. Ils s’orientalisaient quant à la décoration sculptée, et restaient Gaulois quant à la statuaire. Pour transposer dans les arts, il faut un certain degré d’instruction, de savoir, que les clunisiens seuls alors possédaient. Les clunisiens firent donc chez eux une renaissance de la statuaire, à l’aide de la peinture grecque. » P. 108 : « Quand on se rappelle à quel degré de barbarie était tombée la statuaire au xe siècle, et combien cette qualité était oubliée alors, les artistes sortis des écoles de Cluny avaient dû recourir à des modèles d’une grande valeur, comme art, pour se former. » On trouve des propos de même nature p. 109, 111-113.

17. Ibid., p. 110, auquel on peut ajouter la citation suivante, p. 184 : « Il y avait donc au centre des établissements de Cluny une forte école de statuaire et d’ornementation dès le commencement du xiie siècle, école qui ne fit que croître jusqu’au xiiie siècle, ainsi que nous le verrons, école qui se recommandait par l’ampleur de ses œuvres, la variété incroyable de ses compositions, la beauté relative de l’exécution. Le peu d’exemples qu’il nous est possible de donner fait assez voir cependant que cette école clunisienne du xiie siècle sur les confins de la Bourgogne n’avait aucun rapport avec celle de Provence et celle du Languedoc à la même époque, bien que toutes trois se fussent inspirées des arts romano-grecs de l’Orient. »

DiDier Méhu et Laurent BariDon

302

Pour que s’accomplisse véritablement l’œuvre civilisatrice de Cluny, il faudra cependant qu’elle se libère du monastère. Dans l’article « Architecture », la manière dont Viollet-le-Duc insère Cluny dans le cursus historique est révélatrice de cette conception. Comme François Guizot l’avait fait avant lui dans son Cours d’Histoire moderne, il enchaîne au récit des réformes clunisiennes celui du mouvement communal. À l’instar de son illustre prédécesseur, il souligne la simultanéité et le caractère distinct des deux mouvements, qui, pourtant, s’opposent plus qu’ils ne marchent de concert ; en témoigne la commune de Vézelay, dont il reprend le récit des Lettres sur l’Histoire de France d’Augustin Thierry, avant de développer ce qui l’intéresse au premier chef, l’évolution de l’architecture : « Cette époque de l’affranchissement des communes marque une étape importante de l’histoire de l’architecture. » Il retient trois phénomènes : d’une part un essor des constructions civiles initiées par les révoltes communales (fortifi-cations), d’autre part le dessèchement de l’architecture monastique chez les cisterciens, sur lesquels son jugement est sans appel. Un troisième facteur, les croisades, incita les aristocrates à octroyer des franchises, moyennant paiement, pour faire le voyage d’Orient, ce qui contribua « à former une nationalité liée par des intérêts communs, par des engagements pris de part et d’autre 18 ». Les éléments sont en place pour un nouvel essor. Dès lors, les « corporations laïques de métiers » qui s’étaient épanouies auprès des monastères depuis le viiie siècle, évoluèrent pour leur propre chef, en vue de l’embellissement de la ville et des maisons, pour la construction d’un art religieux, celui des cathédrales, plus empreint de l’esprit laïc que celui des monastères. Les artistes et artisans furent désormais animés d’un « esprit séculier », qui auparavant leur faisait défaut. Véritablement libérés de la matrice ecclésiastique qui les avait fait éclore et qui bloquait toute vraie innovation du fait du régime théocratique, ils posèrent les jalons de la civilisation moderne :

« L’influence des établissements monastiques dans les arts de l’architecture ne pouvait être combattue que par des corporations de gens de métiers qui présentaient toutes les garanties d’ordre et de discipline que l’on trouvait dans les monastères, avec le mobile puissant de l’émulation, et l’esprit séculier de plus. Des centres comme Cluny, lorsqu’ils envoyaient leurs moines cimenteurs pour bâtir un prieuré dans un lieu plus ou moins éloigné de l’abbaye mère, l’expédiaient avec des programmes arrêtés, des recettes admises, des poncifs (qu’on nous passe le mot), dont ces architectes clercs ne pouvaient et ne devaient s’écarter. L’architecture soumise ainsi à un régime théocratique, non seulement n’admettait pas de dispositions nouvelles, mais reproduisait à peu près partout les mêmes formes, sans tenter de progresser. Mais quand, à côté de ces écoles cléricales, il se fut élevé des corporations laïques, ces dernières, possédées de l’esprit novateur

18. DRA, I, p. 125-129, citations p. 127, 129.

Viollet-le-Duc et cluny

303

qui tient à la civilisation moderne, l’emportèrent bientôt même dans l’esprit du clergé catholique, qui, rendons-lui cette justice, ne repoussa jamais les progrès de quelque côté qu’ils lui vinssent, surtout quand ces progrès ne devaient tendre qu’à donner plus de pompe et d’éclat aux cérémonies du culte 19. »

Dans ce contexte, on comprend l’attention particulière accordée par Viollet-le-Duc à l’architecture non monastique produite à Cluny, celle des maisons romanes et gothiques. Sans doute les avait-il découvertes par quelques publications récentes. Dans les années 1840, au moment où plusieurs dizaines de ces maisons étaient encore debout, Émile Sagot en avait lithographiées quelques-unes 20. En 1855, dans le premier volume de leur Architecture civile et domestique au Moyen Âge et à la Renaissance, Aymard Verdier et François Cattois leur avaient consacré un chapitre entier. Les façades, sculptures et aménagements intérieurs des édifices les plus remarquables furent dessinés et décrits par le menu, les deux auteurs tentèrent d’identifier les fonctions des différents espaces et de dater les maisons sur la base de critères stylistiques. Un plan de la ville sur lequel se superposait, en traits clairs, celui de l’abbatiale disparue, situait les maisons médiévales repérées, dont les planches donnaient des relevés et coupes précis et mesurés. Le tout s’inscrivait dans un récit nostalgique dont le ton rencon-trait celui de Prosper Lorain, plusieurs fois cité, invitant à s’inspirer des aménagements judicieux des maisons romanes (matériaux, claires-voies) pour les boutiques contemporaines 21.

Viollet-le-Duc fait sortir les maisons clunisoises de la monographie locale pour les inscrire dans le vaste récit de l’Histoire de la construction et de la ville médiévale. Dans l’article « Construction civile », paru en 1859 dans le tome 4 du Dictionnaire raisonné de l’architecture, il choisit « parmi un assez grand nombre d’exemples, l’une des maisons de la ville de Cluny, si riche en habitations du Moyen Âge » pour illustrer la maison ordinaire du xiie et du début du xiiie siècle. Il en décrit brièvement l’organisation spatiale, les matériaux et techniques employés, dont il souligne la simplicité, et donne deux relevés de la façade, l’un à l’intérieur, l’autre à l’extérieur, une coupe

19. Ibid., p. 130.20. Deux de ses lithographies de maisons clunisoises ont été publiées dans Taylor I., Voyages pitto-

resques et romantiques dans l’ancienne France, Bourgogne, vol. 2, Paris, A.-F. Lemaître, 1863, hors pagination.

21. Verdier A. et Cattois F, Architecture civile et domestique au Moyen Âge et à la Renaissance, vol. 1. Paris, Lib. archéologique de V. Didron, 1855, p. 69-92, pl. 19-25 : « Maisons à Cluny, douzième, treizième et quatorzième siècles. » Les auteurs disent avoir repéré entre 25 et 30 maisons des xiie-xive siècles. Une enquête systématique menée dans les années 1980-1990 a permis d’en repérer plus d’une centaine, conservées au moins partiellement : Garrigou Grandchamp P., Jones M., Meirion-Jones G., Salvêque J.-D., La ville de Cluny et ses maisons, xie-xve siècles, Paris, Picard, 1997, p. 234-238. Tous les relevés et dessins dressés par Verdier et Cattois ne furent pas publiés dans leur ouvrage. Les originaux en couleurs se trouvent aux archives des Monuments histo-riques ; quelques-uns, dont plusieurs inédits, ont été publiés par Garrigou Grandchamp P. et al., op. cit., p. 25-30.

DiDier Méhu et Laurent BariDon

304

de la façade sur rue et un plan de la claire-voie du premier étage 22. On retient de cette brève présentation non seulement que la maison clunisoise du xiie siècle est le prototype de la demeure privée médiévale, mais aussi qu’elle en est « l’expression la plus simple », celle des bourgeois ordinaires 23.

Dans l’article « Maison », paru quatre ans plus tard dans le tome 6, Viollet-le-Duc va plus loin. Abordant les maisons du xiie siècle, c’est une autre demeure de Cluny qu’il choisit comme exemple, en l’occurrence celle du 25, rue de la République, dont il dessine le plan du rez-de-chaussée et de l’étage, la façade extérieure, une coupe de la façade sur rue et une coupe longitudinale de l’ensemble du corps de logis réparti de part et d’autre d’une cour intérieure 24. Chaque partie constitutive de l’espace intérieur, pourvu d’une lettre, est décrite en fonction d’une occupation idéale, ici la cuisine, là la chambre, la galerie et la boutique. La maison est habitée par une famille type de bourgeois commerçants et le lecteur apprend où se trouvent le lit conjugal, la salle de réunion et les appentis des domes-tiques. Le dessin de la façade extérieure ajoute à cette humanisation, avec la représentation du marchand, debout devant sa maison-boutique en costume médiéval, un chat noir à ses pieds, alors qu’on aperçoit, par les baies ouvertes du rez-de-chaussée, des ustensiles en vente, comme dans la vitrine d’un magasin contemporain (ill. 1). L’idée de la maison-boutique était déjà avancée par Verdier et Cattois 25, mais le dessin de Viollet-le-Duc, beaucoup plus diffusé, l’a entérinée et véritablement incarnée. Il enfonce le clou dans l’article « Boutique », véritable chef-d’œuvre d’anachronisme, illustré par trois dessins montrant, sur le vif, les commerçants vendant étoffes, poulaines et ustensiles d’étain à l’étal de leur échoppe. La boutique est atemporelle, comme la société bourgeoise qui l’incarne, et Cluny est, pour le Moyen Âge, l’un des lieux où l’on « rencontre encore beaucoup de boutiques des xiie, xiiie et xive siècles » 26.22. DRA, IV (1859), p. 209-213.23. Ainsi se termine la présentation de la maison de Cluny, ibid., p. 211 : « C’est là l’expression la

plus simple de l’architecture privée pendant le Moyen Âge ; mais les constructions civiles n’avaient pas toujours un caractère aussi naïf. Dans les grandes habitations, dans les châteaux, les services étant beaucoup plus compliqués, les habitants très nombreux, il fallait trouver des distributions intérieures, des dégagements. Cependant il était certaines dispositions générales qui demeuraient les mêmes pour l’habitation seigneuriale comme pour celle du bourgeois. »

24. DRA, VI (1863), p. 222-224, fig. 4-5.25. Verdier A. et Cattois F., op. cit., p. 72 : « Près du sol, une ogive abrupte, imparfaitement tracée,

sert d’assez large entrée à une boutique ou magasin. » P. 73 : « La maison voisine de la précédente a été faite, selon toute apparence, pour le même usage que cette dernière. Comme à côté, l’unique pièce de son rez-de-chaussée ne pouvait être qu’une boutique. » P. 74 : « La seconde de ces ouvertures est un large portail en arc surbaissé, qui, à notre sens, devait recevoir une devanture de boutique et une fermeture en bois que nous avons reproduite en entier avec les volets armés de pentures en fer. » P. 86 : « Les maisons du xiie siècle à Cluny étaient presque exclusivement la demeure et la propriété de commerçants ou d’artisans en relation habituelle avec le public. […] À côté de la principale ouverture destinée à la boutique ou au magasin, il y en avait une autre de moindre dimension. » P. 87 : « La population ne se composait presque que de commerçants. »

26. DRA, II, s. d. (1854-1858), p. 234-241, citation p. 236. L’article commence ainsi : « Boutique, s. f. Salle ouverte sur la rue, au rez-de-chaussée, dans laquelle les marchands étalent leurs marchandises.

Viollet-le-Duc et cluny

305

La maison médiévale de Cluny acquiert ainsi sa place dans l’Histoire, comme l’ancêtre de la maison du petit commerçant, dont le statut, floris-sant au milieu du xixe siècle, est légitimé par l’histoire évolutionniste de l’émancipation de la communauté bourgeoise. Celle-ci fut formée par l’idéal communautaire monastique du xie siècle, elle est née dans le mouve-ment communal du xiie et s’est épanouie dans les révolutions des xviiie et xixe siècles. Aujourd’hui encore, on peine à sortir de cette image proto-capitaliste de la maison médiévale, clunisoise en particulier. L’ouvrage qui leur fut consacré en 1997 ne l’a pas infléchie, mais consolidée, et la maison du 25, rue Lamartine, férocement restaurée au début et à la fin du xxe siècle (« viollet-le-ducisée » pourrait-on dire), figure sur bien des cartes-postales comme l’image emblématique de la ville médiévale.

Il n’est pas besoin de dire que l’usage des boutiques appartient à tous les pays, à toutes les époques et à toutes les civilisations. Dans l’antiquité grecque et romaine, des boutiques occupaient le rez-de-chaussée des maisons des villes ; il en fut de même en France pendant le Moyen Âge. »

Ill. 1 : Coupe et relevé de la façade d’une maison de Cluny du xiie siècle, Viollet-le-Duc E., DRA, VI, 1863, p. 224, fig. 5.

DiDier Méhu et Laurent BariDon

306

L’Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale

De dix ans postérieur aux pages du Dictionnaire raisonné de l’archi-tecture, l’Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale est un livre plus révélateur encore des conceptions de Viollet-le-Duc 27. Il fait partie d’une série de six volumes, tous commen-çant par le mot Histoire en jouant de sa double acception scientifique et narrative. Publiés entre 1873 et 1879, ils s’insèrent dans une collection que l’éditeur Hetzel avait créée en 1864 : le Magasin d’édu-cation et de Récréation. Ce genre d’ouvrage était destiné à un public jeune qu’il s’agissait tout en même temps d’instruire et d’intéresser : Histoire d’une bouchée de pain de Jean Macé (1865) et Histoire du ciel de Camille Flammarion comptent parmi les fleurons de cette collec-tion. Sur ce modèle, l’Histoire d’une maison de Viollet-le-Duc donne accès à un savoir technique sur la construction d’une maison et sur les idées qui doivent présider à sa conception 28. L’Histoire d’un dessinateur entend montrer à ses lecteurs tout l’intérêt de l’apprentissage graphique, tant du point de vue technique, que scientifique et artistique. Les autres ouvrages sont historiques. Ils veulent transmettre un savoir sur l’architecture médiévale, et plus généralement sur la civilisation et la culture qui consti-tuent les contextes dont elle est indissociable. Ce sont donc tout à la fois des cours d’histoire, d’histoire de l’architecture et des cours d’architecture. Ils sont parés de toutes les séductions afin de parler aux imaginations. Livres illustrés, soit de vignettes, soit de compositions en pleine page, les Histoires sont publiées par Jules Hetzel qui s’était fait une spécialité de ce nouveau type d’ouvrage dès les années 1830. C’est d’ailleurs cet éditeur qui avait contacté Viollet-le-Duc afin de lui proposer de figurer à son catalogue ;

27. Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale. Textes et dessins par Viollet-le-Duc, Paris, J. Hetzel et Cie, s. d. [1878], 284 p.

28. On consultera utilement la préface de Martin Bressani à ce texte : Viollet-le-Duc, Histoire d’une maison, préface de Martin Bressani, Gollion, Infolio, 2008, p. 7-19.

Ill. 2 : Page de couverture de l’ouvrage de Viollet-le-Duc E., Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale, Paris, 1878. Dessin de l’auteur.

Viollet-le-Duc et cluny

307

doublement d’ailleurs, puisqu’il était le seul à illustrer lui-même ses livres, fait rare dans l’histoire de l’édition. Dans les trois ouvrages les plus histo-riques de la série (Histoire de l’habitation humaine, Histoire d’une forteresse et Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale), Viollet-le-Duc adopte des focales différentes, allant d’une histoire universelle à l’histoire médiévale. Il s’agit cependant toujours de voyages dans le temps et l’espace, très specta-culairement mis en scène. Ils sont proches à certains égards des livres que Jules Verne publiait chez le même Jules Hetzel.

Les plus grands historiens du xixe siècle considéraient le récit historique comme un enjeu essentiel. Prosper de Barante, avec son Histoire des Ducs de Bourgogne (1824), fondait ce qu’il appelait l’histoire narrative. Mais, dès 1820, Augustin Thierry avait décidé, ainsi qu’il l’écrivit plus tard en parlant de son Histoire de la conquête par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu’à nos jours, « de faire de l’art, en même temps que de la science, de faire du drame, à l’aide de matériaux fournis par une érudition sincère et scrupuleuse » 29. Le héros de ce récit était « le peuple », selon un principe qui s’opposait à l’histoire traditionnelle, laquelle attribuait ce rôle aux « grands hommes ». Cette idée, il est vrai, était partagée par la génération des histo-riens romantiques qui avait été très largement influencée par la lecture de Walter Scott. On trouve chez l’auteur d’Ivanhoé, roman dans lequel apparaît Robin Hood, une véritable psychologie des groupes sociaux à travers les grands antagonismes qui marquent l’histoire de l’Europe.

L’Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale peut sembler beaucoup plus modeste dans ses ambitions. Ce serait méconnaître que Viollet-le-Duc utilise la ville-héros comme un archétype susceptible de condenser toute l’Histoire de France, et ce par un procédé discursif qui articule l’His-toire et la fiction 30. L’ouvrage rapporte l’histoire d’une ville imaginaire, Clusy, depuis la chute de l’empire romain jusqu’en 1793, en s’efforçant, à travers cette ville emblématique, de raconter l’Histoire de la France et de sa lente évolution vers le triomphe de la liberté républicaine 31. Il paraît

29. Thierry A., Dix ans d’études historiques, Paris, Just Tessier, 1835, préface p. xxvi.30. L’ouvrage de Viollet-le-Duc s’inscrit parfaitement dans un courant développé au milieu du xixe siècle

qui consistait à mêler l’histoire et la fiction dans un but pédagogique et démonstratif, comme l’a bien montré Niehr K., « Die perfekte Kathedrale. Imaginationen des monumentalen Mittelalters im französischen 19. Jahrhundert », Oexle O. G., Petneki Á. et Zygner L. (dir.), Bilder gedeuteter Geschichte: das Mittelalter in der Kunst und Architektur der Moderne, Göttingen, Wallstein Verlag, 2004, t. I, p. 165-221 (p. 165-178 sur HHVC). Une analyse globale de HHVC, qui situe l’ouvrage dans l’œuvre de Viollet-le-Duc et le contexte politique et éducationnel de l’époque de sa publication a été menée récemment par Emery E., « L’Histoire d’une cathédrale: Viollet-le-Duc’s Nationalist Pedagogy », Moore Glaser S. (dir.), The Nineteenth-Century Ideal of the Cathedral, à paraître chez Brepols. Une étude approfondie de l’imagination historique de Viollet-le-Duc est actuellement sous presse : Bressani M., Surface into Depth: A Tracing of Viollet-le-Duc Historical Imagination, à paraître chez Ashgate Publishing en 2014.

31. Ce propos, qui apparaît tout au long de l’ouvrage, est exprimé clairement dans la conclusion, p. 272 : « L’histoire de la ville de Clusy est l’histoire de la plupart de nos grandes communes », à quoi Viollet-le-Duc enchaîne un résumé de l’évolution de l’indépendance municipale.

DiDier Méhu et Laurent BariDon

308

en 1878, dans le contexte de l’affermissement de la République et du développement de l’enseignement. Ainsi, des épisodes et figures emblé-matiques de l’Histoire de France moderne et laïque jalonnent-ils le récit, à peine voilés derrière le déplacement d’un nom, permettant au lecteur d’hypostasier l’Histoire instructive des manuels dans un récit fictionnel éducatif de portée universelle. Ce n’est pas simplement l’histoire d’une ville, mais celle d’un antagonisme entre l’hôtel de ville et la cathédrale, deux édifices-personnages auxquels il faut ajouter le château, déjà abordé par l’Histoire d’une forteresse à laquelle Viollet-le-Duc renvoie d’ailleurs son lecteur. Ils symbolisent respectivement la bourgeoisie, le clergé et la noblesse. Mais ils retentissent surtout de ce sujet très présent dans l’histo-riographie libérale : la commune médiévale. Le récit très développé de la commune de Clusy, qui met aux prises des bourgeois épris de liberté avec un évêque et des aristocrates violents poussés par le lucre, est un montage habilement construit à partir des récits des communes de Laon et de Vézelay transmis dans le De Vita sua de Guibert de Nogent et la chronique de Vézelay d’Hugues de Poitiers 32. Amplement glosés par Augustin Thierry dans son Histoire du Tiers État et dans les Lettres sur l’Histoire de France 33, repris ensuite par François Guizot, Jules Michelet et toutes les Histoires de France du xixe siècle, ils sont alors considérés comme une page majeure de l’histoire de la lente émancipation du Tiers État et une préfiguration de la Révolution française 34. En effet, à partir de la Restauration, la commune devint un enjeu politique parce qu’elle était considérée comme la forme la plus ancienne de négociation du pouvoir entre les trois états du royaume. Les monarchistes comme le comte de Montlosier pensaient que l’octroi des communes par le pouvoir royal n’avait débouché que sur des conflits et il était d’ailleurs partisan, en 1814, de la restauration d’un régime rétablis-sant les droits féodaux. Ce n’est cependant pas la voie qui fut choisie, puisque Louis XVIII octroya à son peuple une Charte, le 4 juin 1814. Son préambule se référait explicitement aux communes médiévales en

32. Ibid., p. 43-69.33. Thierry A., Lettres sur l’Histoire de France, pour servir d’introduction à l’étude de cette histoire, Paris,

Sautelet, 1827. Augustin Thierry consacre onze lettres parmi ses vingt-cinq Lettres sur l’Histoire de France à l’histoire du mouvement communal aux xiie et xiiie siècles (lettes XV à XXV). Parmi celles-ci, trois portent sur la commune de Laon (lettres XVIII à XX, p. 271-370), trois sur la commune de Vézelay (lettres XXIII à XXV, p. 406-466).

34. Outre les très nombreux chapitres consacrés aux communes de Laon et de Vézelay dans les ouvrages des historiens français du xixe siècle, je retiendrai la fiction historico-littéraire du comte de Gobineau qui, à travers l’histoire du mouvement communal (qui emprunte beaucoup au récit de Vézelay), brosse la supériorité des Francs conquérants sur les Celtes vaincus : Gobineau A. de, L’abbaye de Typhaines, Paris, E. Maillet, 1867 (ouvrage rédigé en 1847-1848 et d’abord publié dans L’Union du 24 août au 10 novembre 1849, selon Amalvi C., Le goût du Moyen Âge, 2e éd., Paris, La Boutique de l’Histoire, 2002, p. 58). Viollet-le-Duc ne cite pas L’Abbaye de Thyphaines dans HHVC, mais on sait qu’il connaissait et partageait les théories racistes de Gobineau : Michaud Y., « Nord-Sud. Du nationalisme et du racisme en histoire de l’art », dans id., Histoire de l’art. Une discipline à ses frontières, Paris, Hazan, 2004, p. 49-84 (ici p. 60-65).

Viollet-le-Duc et cluny

309

insistant sur le fait que c’est le pouvoir royal qui, dans sa grande sagesse, les avait consenties. Ce point de vue n’était pas partagé par les libéraux. Augustin Thierry voyait au contraire dans les communes l’expression d’un antagonisme fondamental qu’il reconnaissait comme un moteur de l’Histoire de France. Il empruntait à une longue tradition historiogra-phique ce qu’il est convenu d’appeler la « théorie de la conquête » qui considère que la féodalité a pour origine l’implantation germanique. Il l’érigeait au rang d’un principe qui s’applique à des nombreux faits et à des multiples niveaux dans la société. Ainsi Karl Marx reconnaissait-il dans la mise en œuvre de cette théorie chez Augustin Thierry un prodrome à son concept de lutte des classes.

Viollet-le-Duc pensait que cette « guerre des blonds contre les bruns », celle qui opposait les envahisseurs francs aux Gaulois autochtones se lisait dans les conflits qui clivaient la société française médiévale. La noblesse est franque, blonde et brutale et son pouvoir pèse sur le peuple, par la force ou la menace d’y recourir. Le début de l’Histoire d’une forteresse raconte l’irrup-tion de cette race germanique au milieu des peuples autochtones. Cette « théorie de la conquête » était évidemment combattue par les historiens conservateurs et légitimistes, et notamment par ceux qui s’intéressaient à l’histoire de Cluny. Ainsi Prosper Lorain ne manque-t-il pas de signaler que l’origine franque d’Odon, abbé de Cluny entre 927 et 942, témoigne d’un syncrétisme plus que d’un antagonisme 35. L’Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale relate quant à elle le jeu de ces oppositions mais aussi celui des alliances qui les tempèrent, notamment avec les évêques pour favoriser l’essor inexorable de la bourgeoisie. Sa montée en puissance est légitimée par la prospérité économique qu’elle apporte à Clusy.

Viollet-le-Duc est néanmoins beaucoup plus nuancé qu’Augustin Thierry, car il puise ses informations dans les travaux de François Guizot, la personnalité politique majeure de la Monarchie de Juillet, régime qui vit triompher la bourgeoisie libérale. Celui-ci écrivit avec l’aide de sa fille, quelques années avant Viollet-le-Duc, une Histoire de France destinée à ses petits-enfants dont le premier volume parut en 1872 36. Le chapitre xix, dans le deuxième tome paru en 1873, reprend l’histoire de la commune de Laon telle qu’Augustin Thierry l’a « racontée » dans ses Lettres sur l’Histoire de France de 1827. Mais il prend bien soin de corriger ce qui lui paraît devoir l’être, notamment sur le rôle du clergé. À l’évidence Viollet-le-Duc a lu ces

35. « Il était d’une noble famille franque […]. Cette circonstance n’est pas indifférente : car elle prouve, avec tant d’autres exemples, combien la race conquérante, en se plaçant à la tête des établissements religieux, s’était déjà mêlée aux populations et aux sentiments généraux du pays. Elle prouve encore combien, étendu hors des premières origines de notre histoire, la distinction entre les Francs et les Gaulois est chose vaine et forcée. » (Lorain P., Essai historique sur l’abbaye de Cluny, op. cit., p. 22.) Sur Lorain, Méhu D., « Cluny dans l’historiographie », dans le présent ouvrage.

36. Guizot F., Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789 expliquée à mes petits-enfants, 5 vol., Paris, Hachette, 1872-1876.

DiDier Méhu et Laurent BariDon

310

lignes 37 et a attribué aux évêques des rôles contrastés selon les époques et les personnalités qu’il leur a prêtées : pour certains, des brutes belliqueuses, pour d’autres, des hommes soucieux du bonheur des habitants et de la concorde sociale. C’est dans ce dernier cas que la cathédrale a pu devenir une maison qui accueillait les « conjurés » de la commune. Mais dans l’autre cas, l’hôtel de ville venait affirmer la présence du pouvoir consenti par le roi. Le fait que la cathédrale ait pu abriter les premières conjurations était essentiel pour Viollet-le-Duc. On se souvient qu’il attribue aux maître-maçons laïques issus de cette bourgeoisie éclairée l’apparition de l’architec-ture ogivale. Il fallait donc que ces laïcs fussent tout à la fois indépendants du clergé, opposés à un monachisme conservateur – ainsi que l’écrit souvent Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture –, et suscep-tibles d’ériger les monuments de la foi.

Chez Augustin Thierry, le peuple est le personnage historique le plus important. Ce n’est évidemment plus le cas pour les libéraux après les révoltes des années 1830, les révolutions de 1848 et la Commune de Paris, encore toute proche quand Guizot et Viollet-le-Duc rédigeaient leurs Histoires pour la jeunesse. Augustin Thierry, avant 1848, pensait que le Tiers État étant parvenu au pouvoir en 1830, il ne pouvait plus y avoir de révolution. Point de vue que Guizot s’empressait de démentir en 1872 dès les premières pages de ses chapitres consacrés aux communes médiévales en expliquant à ses petits-enfants qu’elles n’étaient pas l’équivalent du Tiers État. Il se démarquait ainsi d’une lecture d’une société « de classes » et de l’idée d’un peuple souverain. Viollet-le-Duc distingue lui aussi la bourgeoi-sie enrichie et éclairée d’un peuple inculte, envieux et violent.

Deux révoltes marquent l’histoire de Clusy. La première, au tout début du xiie siècle, voit les bourgeois de la première commune s’unir contre un nouvel évêque. Il est égorgé, les clercs massacrés. Les bourgeois trouvent refuge auprès du comte Egelbert qui reçoit d’eux beaucoup d’argent sans les protéger réellement. Quand les troupes royales arrivent pour châtier les insurgés, la ville est déjà sur le déclin et le maire Ancelle a été contraint à l’exil. La seconde révolte, à la fin du xive siècle, est menée par un maire issu de la petite bourgeoisie commerçante, maître Cornil. Il « détest[ait]e la haute bourgeoisie à l’égal des nobles » 38 et entendait obtenir une société démocratique et égalitaire. Il était le meneur des gueux qui maltraitaient les échevins, tranchaient la tête des bourgeois et qui, au début du xive siècle, se révoltaient en des jacqueries menées par Frère Robert. On reconnaît sans peine dans la représentation que Viollet-le-Duc donne de « ces malan-37. Bien que HHVC soit dépourvu de notes infrapaginales, Viollet-le-Duc indique les « principaux

ouvrages et documents consultés » qui ont nourri ses chapitres, p. 279-282. Y figurent notamment Augustin Thierry, Lettres sur l’Histoire de France, François Guizot, Essais sur l’Histoire de France, Histoire des institutions politiques en France du ve au xe siècle, Histoire de la civilisation en France, mais aussi L’Histoire de France d’Henri Martin et L’histoire de la Révolution française d’Adolphe Thiers.

38. HHVC, p. 179.

Viollet-le-Duc et cluny

311

drins », de « cette lie qui n’apparaît que dans les tumultes, sortant d’on ne sait quels repères » 39, le visage des séditieux tels qu’ils sont montrés autour de juin 1848 et de mai 1871, et dont on cherche les ancêtres dans les acteurs des jacqueries du xive siècle. Ces épisodes séditieux, qui évoquent irrésistiblement la Commune de Paris de 1792 ou la République sociale des contemporains de Viollet-le-Duc, voire la Commune de 1871, se terminent par l’assassinat du maire Cornil, la répression par l’armée des princes et la déchéance de Clusy, malgré les efforts de la bourgeoisie modérée.

Ill. 3 : dernière page de Viollet-le-Duc E., Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale, Paris, 1878. Dessin de l’auteur.

« À quoi servirait l’histoire si elle n’était un enseignement ? », conclut Viollet-le-Duc. S’appuyant sur Edgar Quinet, il décrit l’Histoire comme une conquête progressive de la liberté, proposant une figure en cul-de-lampe qui représente une urne néo-gothique (ill. 3). Cette image, que l’on pourrait qualifier de subliminale tant elle est implicite, vient suggérer que la démocratie trouve son origine dans les communes médiévales.

39. Ibid., p. 154-155.

DiDier Méhu et Laurent BariDon

312

Clusy, ou le dépassement achevé de Cluny

En arrière-plan de ce montage historico-fictionnel se trouve Cluny. De manière indirecte, voilée et nécessairement dépassée, comme il se doit selon ce que Viollet-le-Duc a écrit lui-même au sujet de l’œuvre civilisatrice de Cluny. Le nom de la ville imaginaire, Clusy, renvoie bien sûr à Cluny. Déplacement d’une lettre, d’un « n » qui devient « s » et permet d’évoquer Cluny sans en parler, de placer la ville imaginaire dans le miroir du Moyen Âge, que le nom de Cluny suggère immanquablement 40 ; Cluny, ce monas-tère sur lequel les historiens modernes se sont si peu attardés, mais qu’ils ont cités comme un fer de lance de la lutte contre l’anarchie féodale, contre l’oppression seigneuriale d’origine germanique, pour l’instauration de l’ordre et de la centralité. Mais Cluny est aussi, chez Guizot, chez Michelet et plus encore dans le Dictionnaire d’architecture de Viollet-le-Duc, cette étape nécessaire qu’il convenait de dépasser pour qu’elle porte véritablement ses fruits. Le monachisme se devait d’être transfiguré par les révolutions de l’esprit et les révolutions communales ; Cluny et l’art roman qu’il incarnait se devait d’être dépassé par la cathédrale des bourgeois et des architectes, le monachisme se devait d’être dépassé et remplacé par la Maçonnerie, le Moyen Âge par la modernité : Cluny se devait de devenir Clusy. Sans cela, il n’aurait pu exprimer l’élan vers la liberté.

Aussi, Viollet-le-Duc fait-il tout pour situer son intrigue autour de, et non à Cluny. Clusy se situe en Bourgogne, non loin de Bibrax, soit le Mont-Beuvray 41. Le nom latin de la ville, Clusiacum, est calqué sur le Cluniacus des chartes médiévales 42. Les habitants de la ville, ces « Clusinois », côtoient Romains, Celtes, Francs et Burgondes, ceux que les historiens se plaisent à camper comme les fondateurs de la Bourgogne. Au xie siècle, ils voient s’établir dans les environs de leur cité des établissements monastiques, dont ceux qui sont appelés « clusiniens ». Formidable coquille que Viollet-le-Duc n’a pas vue, ou n’a pas corrigée, car il voulait parler des moines « clunisiens », véritablement confondus sous sa plume avec les habitants de la ville imaginaire 43.

40. Emery E., « L’histoire d’une cathédrale », loc. cit., suggère aussi la possible évocation de Coucy, dont Viollet-le-Duc avait restauré le château. C’est possible, mais en tout cas moins explicite que pour Cluny. Quoi qu’il en soit, Viollet-le-Duc prend bien soin d’éviter toute allusion explicite qui permettrait d’associer directement et unilatéralement Clusy à une ville existante. Clusy est la ville totale, la France incarnée dans une ville, dont l’Histoire est un habile montage de tout ce qui a construit l’histoire des différentes villes de France, depuis la chute de l’empire romain jusqu’à la Révolution.

41. Pillage de Bibrax par les Francs : HHVC, p. 3 ; par ailleurs, les remparts romains de la ville de Clusy « depuis longtemps abandonnés et en partie ruinés » (ibid., p. 6), évoquent la ville d’Autun.

42. Le nom latin de la ville est présenté dans la phrase introductive de l’ouvrage : « C’est une jolie ville, la cité de Clusiacum ! Elle s’élève en amphithéâtre le long d’un coteau dont le pied est contourné par une petite rivière. », ibid., p. 1.

43. Ibid., p. 71-72 : « Dans le diocèse de Clusy, comme dans beaucoup d’autres, les établissements monastiques clusiniens prenaient de jour en jour plus d’importance. » J’interprète ce « clusinien »

Viollet-le-Duc et cluny

313

Il en va aussi des édifices construits dans la ville de Clusy, dont Viollet-le-Duc donne des plans et des relevés en élévation, qui procèdent d’une construction à partir de modèles connus, retouchés par l’architecte-litté-rateur. L’édification de la cathédrale gothique de Clusy, après le rétablisse-ment de la paix au xiiie siècle, est présentée comme le produit conjoint de l’esprit laïque et démocratique des bourgeois et du génie des architectes, qui débattent de leurs plans au cours d’un véritable concours d’architecture digne de ceux qui avaient lieu à l’époque de Viollet-le-Duc 44. Cette cathé-drale est celle qui avait été mise en prose par Victor Hugo dans Notre-Dame-de-Paris en 1831. Lorsque l’évêque constructeur fait son entrée triomphale dans la ville, il est accueilli au cri des « Noël ! Noël ! », que les bourgeois de Clusy entonnent comme le peuple de Notre-Dame de Paris acclamant les grimaces de Quasimodo 45. L’édifice achevé est l’incarnation de la cathédrale laïque et républicaine que Ludovic Vitet avait vue dans la cathédrale de Noyon en 1845 46 et celle que Viollet-le-Duc lui-même a portraituré dans l’article « Cathédrale » de son Dictionnaire de l’architecture 47. La cathédrale de Clusy est une synthèse idéalisée de plusieurs édifices étudiés par Viollet-le-Duc dans ce même article 48 : l’édifice du xiie siècle opère une synthèse entre les cathédrales de Paris, Bourges, Laon et Noyon 49 ; le plan et l’éléva-tion intérieure de l’église du xiiie siècle empruntent plutôt à Amiens, alors que sa physionomie extérieure est celle de la « cathédrale idéale » imaginée par Viollet-le-Duc à partir de celle de Reims 50.

comme une coquille (à la place de « clunisien ») pour deux raisons : d’une part parce que lorsqu’il est question de ce qui dépend de Clusy, Viollet-le-Duc parle de « clusinois », d’autre part parce que les p. 71-72 traitent de l’essor du monachisme aux xie et xiie siècles, en citant explicitement, quelques lignes plus bas, Cluny et Cîteaux : « L’ordre de Cîteaux, qui, depuis la réforme de 1107, prenait un grand développement et qui élevait partout des monastères luttait avec l’ordre de Cluny et enlevait encore des territoires étendus à l’autorité diocésaine. »

44. HHVC, p. 93-106.45. HHVC, p. 90 ; Hugo V., Notre-Dame de Paris, Paris, Charpentier, 1841, t. I, livre 1er, chap. ii,

p. 32. Les cris « Noël ! Noël ! » ponctuent les épisodes joyeux du roman de Hugo, chap. iv, 58, chap. V, p. 70, 72, 74.

46. Vitet L., Monographie de l’église Notre-Dame de Noyon, Paris, Imprimerie royale, 1845. L’ouvrage de Vitet, qui est la première monographie sur une cathédrale gothique, contribua fortement à entériner scientifiquement l’idée de la « cathédrale laïque », reprise ultérieurement par Viollet-le-Duc et Ruskin.

47. Viollet-le-Duc E., « Cathédrale », DRA, II, s. d. (1854-1858), p. 279-392.48. Emery E., loc. cit., voit, avec humour, dans la manière dont Viollet-le-Duc construit HHVC un

processus de compilation des morceaux les plus célèbres de son œuvre antérieure, écrite et architec-turale : « L’Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale thus became a repository of those theories Viollet most wanted to encourage the public to retain, a kind of “greatest hits” of his previous writings, none of which had been easily accessible to the lower classes. »

49. Le plan et les élévations de la cathédrale de Clusy au xiie siècle (HHVC, fig. 18, p. 82, fig. 19 et 20, hors pagination, entre p. 86 et 87) évoquent le plan idéal de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans la deuxième moitié du xiie siècle, qui a disparu avec les remaniements ultérieurs (DRA, II, fig. 1-4, p. 287-291) et aussi celui de Bourges. Les élévations évoquent Laon et Noyon.

50. La perspective extérieure de la cathédrale de Clusy (HHVC, fig. 22, hors pagination, entre p. 98 et 99) est très proche du dessin de ce que l’on appelle communément la « cathédrale idéale » (l’expression n’est pas de Viollet-le-Duc), que Viollet-le-Duc avait élaborée à partir de la première conception de la cathédrale gothique de Reims et dont il fait le modèle d’une cathédrale du

DiDier Méhu et Laurent BariDon

314

Les silences sont aussi signifiants. Avant sa reconstruction en style gothique, la cathédrale de Clusy était carlovingienne 51. L’impasse est ainsi faite sur la construction romane, sans doute trop embléma-tique de la civilisation cléricale que Viollet-le-Duc veut écarter.

L’hôtel de ville de Clusy, enfin, est un chef-d’œuvre d’architecture composite qui proclame, mieux que tout discours, le nécessaire dépassement de l’œuvre civilisatrice de Cluny. Le modèle choisi est la maison romane de Saint-Antonin-Noble-Val, dans le Tarn-et-Garonne, que Viollet-le-Duc connaît bien pour l’avoir restaurée en 1847 et qu’il a décrite dans l’article « Hôtel de ville » du Dictionnaire de l’archi-tecture 52. Cette maison forte fut construite pour accueillir le prévôt de la petite ville rouergate et le siège de sa justice seigneuriale. Mais Viollet-le-Duc, et bien d’autres après lui, en a fait le plus ancien hôtel de ville médiéval conservé en France, le bâtiment emblématique de l’œuvre constructrice et libératrice de la bourgeoisie médiévale 53. Sa restauration

xiiie siècle « complète, achevée telle qu’elle avait été conçue » (article « Cathédrale », DRA, II, fig. 18, p. 324) : Kurmann P., « Viollet-le-Duc und die Vorstellung einer idealen Kathedrale », Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. Akten des internationales Kolloquium, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln, 24.-26. August 2001, Zürich, GTA / Berlin, Gebr. Mann, 2010, p. 32-51. La coupe transversale des élévations de la nef et le relevé des élévations de la croisée de la cathédrale de Clusy rebâtie au xiiie siècle (HHVC, fig. 23, p. 100 et fig. 24 hors pagination, entre p. 100 et 101) est une sorte de synthèse des différentes élévations du xiiie siècle étudiée par Viollet-le-Duc dans ce même article. Le plan du chevet remanié de la cathédrale de Clusy au xiiie siècle (HHVC, fig. 25, hors pagination, entre p. 122 et 123) est une version idéalisé du plan du chevet de la cathédrale d’Amiens dont les formes et même le tracé régulateur sont repris (DRA, II, fig. 19-21, p. 327-332).

51. Ibid., p. 28-42.52. Viollet-le-Duc a découvert Saint-Antonin lors d’un voyage dans le Sud-Ouest de la France en

septembre 1842 et il y entreprend des travaux entre 1845 et 1847 : Auzas P.-M., Eugène Viollet-le-Duc, 1814-1879, Paris, Caisse nationale de Monuments historiques et des sites, 1979, p. 40, 45, 48-50. L’édifice de Saint-Antonin est décrit dans l’article « Hôtel de ville », DRA, VI (1863, 2e éd. 1868), p. 89-94.

53. Les restaurations effectuées par Viollet-le-Duc sur la maison romane de Saint-Antonin sont présen-tées par Verdier A. et Cattois F., Architecture civile et domestique, op. cit., t. I, 1855, p. 142-148 : « Hôtel de ville de Saint-Antonin, douzième siècle. » Ces deux auteurs manifestent une certaine

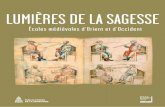

Ill. 4 : La maison romane de Saint-Antonin-Noble-Val après la restauration par Viollet-le-Duc. Photographie anonyme, v. 1900 ?Fonds photographique du Groupe de travail La maison au Moyen Âge, Société archéolo-gique du Midi de la France, n° MM00392, [http://www.societes-savantes-toulouse.asso.fr/samf/grmaison/fd-icono/icono08.htm].

Viollet-le-Duc et cluny

315

consista en l’édification d’un couronnement fortifié au sommet de la tour qui surplombait la construction et en l’aménagement d’une tourelle d’esca-liers octogonale pour faciliter l’accès aux étages. L’édifice prenait alors les allures d’un hôtel de ville médiéval idéal – selon les exemples de la fin du Moyen Âge connus en Italie, en Allemagne ou en Flandre – surmonté d’un beffroi néoroman, dont l’étage supérieur crénelé reposait sur des encorbelle-ments (ill. 4). La maison prévôtale de Saint-Antonin, devenue, par l’inter-vention architecturale de Viollet-le-Duc, hôtel de ville du xiie siècle, fut transposée, par la construction discursive du même Viollet-le-Duc, dans la ville médiévale idéale de Clusy 54. La transposition effectue un déplacement fort intéressant par rapport au modèle dont elle s’inspire (ill. 5). L’hôtel de ville de Clusy au xiie siècle, comme « celui » de Saint-Antonin, est pourvu d’un premier niveau percé d’une succession d’arcades en plein cintre. Le

prudence quant aux fonctions originelles de la maison, contrairement à Viollet-le-Duc qui en fait l’idée maîtresse de son interprétation de l’édifice (et de la restauration qu’il a conduite).

54. La construction de l’hôtel de ville de Clusy, dont les plans furent élaborés par un architecte nommé Jean de Laon (dont le nom seul évoque la ville emblématique du mouvement communal), est présentée dans le chapitre sur la commune de Clusy : HHVC, p. 47-50 et fig. 12, hors pagination (entre p. 52 et 53).

Ill. 5 : L’hôtel de ville de Clusy (Viollet-le-Duc E., Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale, fig. 12, hors pagination [entre p. 52 et 53]) et le clocher de l’Eau-bénite de l’église abbatiale de Cluny.

DiDier Méhu et Laurent BariDon

316

premier étage est agrémenté d’une large claire-voie. Le deuxième étage de la maison de Saint-Antonin, avec ses trois baies géminées en plein cintre, n’est pas repris, mais on retrouve la tour qui surmonte l’édifice et la tourelle d’escaliers qui lui est accolée. Cette tour, construite latéralement à Saint-Antonin, est placée au centre de l’hôtel de ville de Clusy. Elle se prolonge, à l’arrière-plan, par une construction longitudinale qui évoque la nef d’une église ; la tour-beffroi est donc aussi un nouveau ou un anti-clocher 55. De section carrée, elle est couverte d’un toit octogonal porté par une coupole sur trompes, dont les extrados sont visibles à l’extérieur, comme dans les églises romanes de Bourgogne méridionale. On ne peut s’y tromper. Le « clocher » octogonal de l’hôtel de ville de Clusy évoque immanquablement celui de l’abbatiale de Cluny, appelé le clocher de l’Eau-bénite, le seul ayant échappé aux destructions, et qui se dresse, depuis 1823, comme le seul vestige, blessé, de la puissante abbatiale ; la tourelle d’escaliers qui flanque la tour de l’hôtel de ville de Clusy rappelle la tourelle Saint-Gabriel adjointe au clocher de Cluny. Cluny, modèle prestigieux, est ainsi dépassé, réinter-prété ; l’abbatiale ruinée a été transfigurée par la construction de l’hôtel de ville. C’est là une œuvre remarquable, qu’un homme, au premier plan dans le dessin de Viollet-le-Duc, admire et fait admirer à son petit garçon, qu’il tient par la main.

ΏLa culture historiciste du xixe siècle est fondée sur une conception

évolutionniste de l’histoire. Elle se distingue de la pensée classique en ce qu’elle considère que, malgré des ruptures entre les époques, il n’existe pas de rupture de continuité. Ces correspondances entre le Moyen Âge et sa propre époque intéressent Viollet-le-Duc. Il voyait dans cette connaissance de l’histoire la condition même de l’avenir d’une nation, ainsi qu’il l’écrit dans la préface du Dictionnaire raisonné de l’architecture : « Ce qui constitue les nationalités, c’est le lien qui unit étroitement les différentes périodes de leur existence ; il faut plaindre les peuples qui renient leur passé, car il n’y a pas d’avenir pour eux 56 ! »

Cette double relation entre architecture et société, d’une part et, d’autre part, entre les différentes époques est particulièrement perceptible dans l’Histoire d’un hôtel de ville et d’une cathédrale publiée, en 1878, à un moment où son auteur se consacre non plus aux monuments historiques, mais à l’architecture et à l’écriture comme des moyens de participer à l’his-toire de son temps. Quatre années auparavant, il a publiquement proclamé 55. L’aspect ecclésial de l’hôtel de ville de Clusy est encore accentué par les aménagements dont il est

l’objet à la fin du xiiie siècle, auxquels Viollet-le-Duc consacre un chapitre, en donnant des plans et des relevés des nouvelles élévations : HHVC, p. 131-144. Le nouvel hôtel de ville de Clusy est très proche de l’hôtel de ville idéal de la fin du xiiie siècle imaginé et présenté par Viollet-le-Duc dans l’article « Hôtel de ville » du DRA, VI (1863, 2e éd. 1868), p. 97-99.

56. DRA, t. I, p. iii.

Viollet-le-Duc et cluny

317

sa préférence pour une république modérée et laïque 57. Dès lors, il enten-dait participer à l’effort collectif qui conduirait au relèvement moral du pays après la défaite contre la Prusse et la Commune de Paris. La méthode historique de Viollet-le-Duc est profondément marquée par ce souci d’uti-lité et d’application. Cette attitude pragmatique explique les ambiguïtés de la lecture qu’il propose de Cluny. Convaincu que les monastères ont été des freins au progrès voulu par la bourgeoisie urbaine, il lui était néces-saire de procéder à une lecture particulière. C’est peut-être ce qui explique l’invention de l’adjectif « clunisien ». Il dénote l’intention de se démarquer de « clunisois », qui renvoie trop explicitement au Cluny réel, et du mot « cluniste », trop lié aux bénédictins pour être recevable.

Chez Viollet-le-Duc, Cluny est devenu un ensemble d’édifices types, parfois très éloigné de la réalité archéologique et historique. De la même façon qu’il a dessiné une « cathédrale idéale » 58 du xiiie siècle, il pensait que restaurer un édifice, « c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné 59 ». La typologie, cette grande passion du xixe siècle, aura inspiré les familles et les individus de la Comédie humaine de Balzac, les bourgeois de Daumier et les Mayeux de Traviès. Alors que les scientifiques débattaient des taxonomies des espèces, les écrivains et les artistes procédaient à des classifications sociales. Viollet-le-Duc s’inspirait des uns et des autres pour élaborer sa typologie monumentale. Pour lui, l’abbaye de Cluny, détruite, n’était pas un type suffisamment représentatif pour qu’on puisse en extrapoler une espèce et encore moins un style, même si les « clunisiens » avaient été à l’origine d’une renaissance artistique autour de l’an Mil. Cluny n’était honnêtement pensable qu’en le conduisant en dehors de lui-même.

57. « Lettre de Viollet-le-Duc à Baragnon », La Tache noire, 24 mai 1874.58. Voir supra note 50.59. DRA, t. VIII, p. 14.