Choqek'iraw. La merveille des Incas. Choqek'iraw, the wonderfull site of the Inca (Press article,...

-

Upload

univ-paris1 -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Choqek'iraw. La merveille des Incas. Choqek'iraw, the wonderfull site of the Inca (Press article,...

21

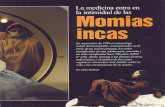

En 2004, un nouveau projet archéologique français voyait le jour au Pérou, sur le site

inca de Choqek’iraw et Archéologia était la première revue à en révéler l’existence.

Aujourd’hui, la découverte de décorations murales exceptionnelles dans les Andes

et les nombreux travaux qui y ont été menés donnent une idée nouvelle sur le rôle

de ce site au cours de son histoire précolombienne. Par Patrice Lecoq.

SITE majeur de

la culture inca,

Choqek’iraw

ou Choque Quirao

est localisé au Pérou,

à quelque 160 km au

nord de la ville de

Cuzco, dans la cor-

dillère des Andes. Ce

vaste site, de tradi-

tion inca, recèle de

nombreux vestiges

architecturaux qui s’étalent sur les crêtes et les

versants abrupts de la colline éponyme, à une al-

titude moyenne de 3 000 m. Les édifices les plus

nombreux et les mieux préservés occupent le

cœur de la cité, aujourd’hui divisée en treize sec-

teurs. Ils se concentrent autour d’une colline tron-

quée que certains archéologues considèrent

comme une plate-forme cérémonielle ou ushnu.

À l’instar de l’ancienne capitale des Incas, Cuzco

ou d’autres sites incas régionaux mieux connus,

comme Machu Picchu, Choqek’iraw semble avoir

été organisé en deux moitiés : du haut, hanan et

du bas, hurin.

Le site est dominé, au nord-ouest par le grand

massif du Yanacocha, aussi dénommé Corihuay-

rachina. Il est entouré par de nombreux glaciers

que les habitants des villages proches considèrent

souvent comme des lieux sacrés où résident les

âmes des ancêtres, les Apus.

Les récentes découvertes effectuées sur ce site au

cours des trois dernières années par Copesco

(Convention Pérou-Unesco), organisme chargé de

la valorisation du site – grâce notamment à un fi-

nancement émanant du Fond Contre-Valeur :

Pérou-France – apportent un regard nouveau sur

son histoire précolombienne et ses possibles

fonctions.

La cité d’argent des EspagnolsDès le XVIIIe siècle, certains chroniqueurs tels

Cosme Bueno (1768) ou Jose Oricain (1790) men-

tionnent Choqek’iraw comme une cité d’argent,

en raison de sa proximité avec d’anciennes mines

de ce métal précieux. Au XIXe siècle, le site appa-

raît, dans la littérature, comme étant le dernier

rempart des Incas réfugiés dans la cordillère de

Vilcabamba, localisée plus au nord de

Choqek’iraw.

Vue générale dusite depuis l’ushnu.On aperçoit aufond, sur la droite,au nord-est, lemassif duYanacocha ouCorihuayrachina,qui protège le site,et sur la gauche, aunord-ouest, celuidu Pumasillo.

Choqek’iraw

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 21

22

Toutefois, l’analyse récente des documents histo-

riques contredit cette hypothèse et montre que

Choqek’iraw était déjà connu des conquérants es-

pagnols, peu après la conquête du Pérou. Ainsi,

au XVIe siècle, Francisco Pizarro octroie à son

frère, Hernando, toute la région de Choqek’iraw,

qui est alors désigné comme Choquicarango ou

Chuquierrando, une déformation possible du nom

actuel de Choqek’iraw. Il est donc probable que ce

vocable soit le nom original du site, et peut-être

aussi celui de son ancêtre protecteur, car les vil-

lages préhispaniques étaient souvent fondés près

des divinités tutélaires, les huacas ou wakas, sym-

bolisées par des montagnes, des sources, des

pierres, des cavernes ou des mines.

D’autres témoignages laissent penser que la ré-

gion de Choqek’iraw aurait pu également être

l’une des propriétés personnelles de l’Inca

Pachacuti (1438-1471).

La richesse symbolique d’un nomDans la langue aymara, qui semble avoir été par-

lée dans une grande partie des Andes méridio-

nales avant l’avènement de l’Empire inca et

l’adoption de la langue quechua, le terme Choqe

désigne l’or et tout ce qui s’y rattache. Le diction-

naire quechua de Holguin, daté de 1609, reprend

ce même sens et conserve les notions de brillant

et précieux. Quant au terme Quirao, il signifie ber-

ceau. Choqek’iraw pourrait donc se traduire

comme “le berceau de l’or”.

Cette allusion à l’or prend toutefois une connota-

tion particulière dans cette région riche en mines,

que les Incas considéraient souvent comme sa-

crées, car liées aux divinités de l’Inframonde. Et

c’est encore l’or qu’évoque le nom de

Corihuayrachina, l’un des pics dominant

Choqek’iraw, car si le mot quechua cori désigne

effectivement l’or, Huayrachini est le nom donné

au four à vent employé pour fondre ce métal à

l’époque précolombienne. Divers objets en or et

en cuivre ont effectivement été retrouvés sur ce

site, conjointement avec des mortiers de pierre

utilisés dans l’orfèvrerie, mais aucun four n’a pu y

être décelé, et aucune mine n’y a été détectée.

Toutefois, la découverte, dans certains quartiers

de Choqek’iraw, d’une céramique noire, finement

polie, comparable à celle utilisée par les popula-

tions Chimu, du nord du Pérou, laisse penser que

des orfèvres artisans chimus auraient pu avoir ré-

sidé sur ce site. On sait, en effet, qu’après la capi-

tulation du dernier prince chimu, Minchancaman,

CHOQEK’IRAW La merveille inca des Andes

LES DEUX MOITIÉS DE LA CITÉ

La moitié du haut abrite divers monuments à l’archi-tecture soignée, liés au culte, tels que des templeset des fontaines, regroupés autour d’une place, ainsique des terrasses et des entrepôts pour ravitailler lapopulation, les armées ou entretenir l’élite locale. Lamoitié du bas réunit plusieurs grands édifices orga-nisés autour d’une vaste esplanade. Les plus no-tables sont les maisons à deux étages de la placecentrale et les imposantes bâtisses ou kallankas,munies de portes et de niches de forme trapézoïda-le, qui faisaient vraisemblablement office de templeou de hall de réunion lors des fêtes.

En haut. Vue panoramique du versant orientaldu site, indiquant la localisation des différentssecteurs et lieux de fouille.

Ci-contre. Plan général du site, montrant lesquartiers récemment restaurés et lalocalisation des fouilles de la missionfrançaise.

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 22

23

Vue de l’ushnudepuis les terrassesrituelles desquartiers du haut.Les niches visiblesdans ces terrasses,la présence depetites marches,disposées enquinconce, et lesgrosses pierres,similaires à deshuacas, incluesdans leurmaçonnerie,semblent leurconférer un rôlerituel. On aperçoit,en contrebas,la rivière deChoqek’iraw etla vallée del’Apurimac.

en 1463, et l’occupation de sa capitale, Chan Chan,

par les Incas, ces derniers ont envoyé à Cuzco les

meilleures orfèvres de son royaume pour y

travailler.

Mais en dehors de ces quelques indices, rien ne

permet, pour le moment, d’assurer avec certitude

que Choqek’iraw était effectivement un site lié à

une quelconque activité minière. Cette appellation

pourrait tout aussi bien lui avoir été donnée en rai-

son de la profusion de mica accumulé dans les

couches géologiques, dont les particules, dorées

et argentées, brillent de mille feux sous les rayons

du soleil couchant. Et la forme générale du cerro

Corihuayrachina-Yanacocha évoque aussi celle

d’un berceau d’où émerge ce pic. On retrouve tou-

tefois dans l’éclat du mica, l’idée de l’or qui, chez

les Incas, avait une connotation hautement sym-

bolique, puisqu’il était lié à la personne même du

Zapac Inca, l’empereur, comme incarnation de

l’astre du jour.

Un ushnu, ancien lieu de culteLes fouilles entreprises par les archéologues de

Copesco, au sommet de la colline tronquée dési-

gnée comme l’ushnu, semblent montrer que

Choqek’iraw n’était pas qu’un simple lieu d’habi-

tat, mais pourrait avoir joué de multiples fonctions.

Elles ont, en effet, mis au jour des motifs en da-

miers, construits à l’aide de petites pierres, simi-

laires à ceux que Bingham avait dégagés en 1911,

sans en comprendre le sens. Ces pierres sont ali-

gnées selon plusieurs axes, orientés vers certains

des principaux sommets environnant le site, tel le

Corihuayrachina-Yanacocha au nord-est, ou le

Pumasillo au nord-ouest. Mais doit-on pour autant

conférer à ces structures un rôle d’observatoire ?

Et qu’en est-il de l’ushnu ?

À l’origine, et en terme général, l’Ushnu était une

petite pierre en forme de dais, posée sur le som-

met d’une plate-forme, sur laquelle on versait des

liquides sacrés. À l’époque inca, le terme ushnu

désignait une plateforme administrative et céré-

monielle, sur laquelle les seigneurs incas prési-

daient aux festivités, passaient les armées en

revue, ou offraient des sacrifices aux dieux. Avec

le temps, le terme finit par désigner la structure

tout entière, et un élément récurrent de l’urbanis-

me inca.

Dans d’autres sites du Tawantinsuyu, où les ush-

nus ont été mieux étudiés, tels Wilcaswaman ou

Huanuco, l’ushnu était à la fois une plateforme

remplie de pierres, édifiée au sommet des

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 23

24

montagnes élevées, mais aussi un lieu servant à

filtrer l’eau de pluie, et un accès symbolique à

l’Inframonde. Il pouvait être pourvu de puits, re-

présentant symboliquement des lagunes ou

cocha, et parfois, de tout un système de drainage.

Il pouvait également s’agir, comme à Cuzco, d’un

centre cérémoniel d’où partaient les différentes

lignes astronomiques, ou ceques, servant à l’orga-

nisation spatiale de la cité en fonction des mon-

tagnes et autres lieux sacrés avoisinants.

Un tel rôle semble également avoir été dévolu à

l’ushnu de Choqek’iraw, où un petit canal de drai-

nage permettait autrefois, d’alimenter la fontaine

placée près de la “Maison des prêtres”, sur le ver-

sant méridional de l’ushnu, alors qu’aucune sour-

ce ne semble avoir été captée à cet endroit. Mais

dans ce cas, quelle en était donc sa fonction ?

Servait-il à drainer l’eau de pluie ou les liquides,

versés ou recueillis au sommet de l’ushnu, lors de

certaines cérémonies liées au culte de l’eau ?

Au cœur de la cité, un observatoire astronomiquePar sa localisation particulière, au sommet d’un

éperon aplati, et dans un endroit totalement déga-

gé, l’ushnu de Choqek’iraw convient particulière-

ment bien à l’observation des montagnes envi-

ronnantes ou de la voûte céleste. C’est en effet

au-dessus de l’ushnu, à quelque 10° plus au sud

qu’apparaît, au crépuscule, la constellation de la

Croix du Sud puis que se lèvent, à sa verticale, les

deux étoiles Alpha et Beta du Centaure. Pour les

bergers des Andes, ces deux étoiles ne sont

autres que les deux yeux d’un grand lama céles-

te, appelé Yacana, dont le corps n’est visible qu’à

la tombée de la nuit, au centre de la Voie lactée.

Considérée comme un fleuve sacré, la Voie lactée

est censée abriter divers animaux et personnages

mythiques, comme le lama avec son petit, menés

par un berger, mais aussi un serpent, un renard, et

Principauxsommets visiblesdepuis l’ushnuet structuresen damierrécemmentfouillées. Relevéréalisé par NicolasDrouard. Certainsdes picsmentionnés danscette illustrationont souventplusieurs noms ;d’autres sont peuou point visiblesdepuis Choqek’irawen raison de leuréloignement. Lerelevé est effectuédepuis le centre del’ushnu, et tientcompte del’orientation exactedes différentssommets enfonction des pointscardinaux.Les structures endamier ont étéreproduites, àl’échelle, à leuremplacementrespectif surl’Ushnu.

CHOQEK’IRAW La merveille inca des Andes

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 24

25

un crapaud. On y trouve également un félin aux

multiples couleurs, le Choqechinchay que certains

chroniqueurs ont confondu ou assimilé avec le

lama céleste. Les Pléiades ou collcas y sont aussi

visibles, mais considérées comme des entrepôts,

car elles apparaissent dans le ciel au moment des

moissons. Chaque personnage est formé par des

taches sombres de la Voie lactée, constituées par

des nuages de poussières interstellaires.

Ce zodiaque en “négatif” sert à déterminer les

dates clés de la vie paysanne, comme les se-

mailles et les récoltes, ou encore à guider bergers

et caravaniers lors de leurs périples à travers la

montagne. Il y a donc tout lieu de penser qu’à

Choqek’iraw, où la Voie lactée surplombe le site

lors des mois de juillet et août, l’ushnu avait effec-

tivement une fonction multiple, liée à l’observa-

tion des étoiles, au culte des montagnes, et à l’or-

ganisation symbolique de la cité et de toute cette

région. Une étude archéo-astronomique détaillée

Ci-dessus. À Choqek’iraw, de nombreux édifices sont orientés versles sommets culminants environnant le site. Les portes-fenêtres de la maisondes prêtres, édifiée sur le haut versant méridional du site, sont ainsi alignéesselon un axe nord-est/sud-ouest qui aboutit à l’emplacement du cerro Ampai,localisé à l’extrémité sud de la vallée. Les niches placées du côté ouestregardent vers les massifs du Huayna Ripa et du Choqesafra,

Ci-dessous. Schéma montrant les constellations noires de la Voie lactée etles animaux qu’elles sont sensées incarner.

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 25

26

CHOQEK’IRAW La merveille inca des Andes

Pour préserver ces terrasses et en assurer la stabilité, les ou-vriers de Copesco chargés de leur restauration ont démonté,puis remonté, pierre par pierre, les murs de contention en pal-liant aux éventuelles irrégularités de terrain. Les pierres com-posant les différents motifs ont également fait l’objet d’untraitement chimique, destiné à raviver leur couleur blanche età préserver les pigments des contraintes du climat.La fouille de ce secteur a également livré des restes de coca etd’autres plantes qui auraient pu y avoir été cultivées, mas-quant ainsi une partie des décors des lamas. Mais il est peu probable que ces terrasses n’aient eu qu’unrôle fonctionnel. Ainsi, dans la région du lac Titicaca, lesterrasses des îles du Soleil ou de la Lune étaient presqueintégralement consacrées à la culture d’une espèce de maïsspécifique, utilisée pour fabriquer la chicha, la bière rituelleque les Incas consommaient abondamment lors des grandescérémonies religieuses. Peut-être en état-il de même àChoqek’iraw.C’est aussi sur ces hauts versants occidentaux deChoqek’iraw, qu’ont été découvertes, dissimulées au cœur dela forêt tropicale humide, l’ancienne voie d’accès au site et laporte qui permettait d’y pénétrer. En la franchissant, le visi-teur apercevait donc, au détour du chemin, les grands pan-neaux emblématiques de Choqek’iraw. Cet accès est aujour-d’hui impraticable en raison de l’effondrement d’une partiedu haut versant.

En haut. Décors muraux des versants occidentauxde Choqek’iraw avant leur restauration

Ci-contre. Décors muraux des versants occidentauxde Choqek’iraw avant leur restauration.

LA SAUVEGARDE DES TERRASSES ORNÉES

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 26

27

Décors murauxdes versants occidentauxde Choqek’iraw après leurrestauration.

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 27

28Détail desmosaïques de lamaau coucher dusoleil. Les pierresverticales utiliséespour confectionnerles mosaïques delamas semblentreproduire les filsde trame d’ungrand textile. Cesmosaïques, quireprésentent touteune troupe delamas gravissant lamontagne et dessymbolesgéométriquessimilaires à ceuxdes textiles andins,sont les seulesdécorations mu-rales retrouvéesdans les Andes surun site inca. Ellessont orientées versdeux montagnessacrées où sontcensés résider lesancêtres : les cerrosSorani et Quitay etsurplombent lecours occidental du río Apurimac.

devrait permettre de préciser ces observations.

Cette organisation trouve également son écho

dans l’orientation des principaux monuments vers

certains des sommets environnant le site. Ainsi, le

canal de la moitié du haut et certaines niches du

temple du bas sont tournés vers la montagne épo-

nyme, placée au nord, alors que d’autres regar-

dent vers le pic du Yanacocha localisé au nord-est.

Les portes de la maison des prêtres sont orientées

au sud, vers l’Apu Ampai, alors que ses fenêtres

s’ouvrent vers le Huanan Ripa et le Choqetacarpo

au nord-ouest. Ce type d’organisation n’est pas

propre à Choqek’iraw, mais typique de nombreux

sites andins antérieurs ou contemporains aux

Incas, comme Machu Picchu.

Fantastiques terrassesdécorées de lamasLa découverte, en septembre 2004, par l’archéo-

logue péruvien Cenovio Valencia, lors du nettoya-

ge des hauts versants occidentaux du site, des

seules décorations murales de l’époque inca

connues dans les Andes, montre à nouveau le ca-

ractère exceptionnel de Choqek’iraw.

Il s’agit de vingt-sept mosaïques en pierre, haute de

1,30 m en moyenne, disposées sur dix-neuf terrasses

abruptes. L’ensemble constitue un grand panneau

mural qui n’est visible dans son intégralité que de

loin. Là encore, il fait face, à l’ouest, à deux sommets

: le Sorani et le Quitay, alors que la rivière Apurimac

coule en contrebas dans la même direction.

Les terrasses supérieures, proches de la place

centrale, arborent des symboles géométriques,

dont une ligne brisée et des damiers peints en

blanc. Les terrasses inférieures mettent en scène

tout un ensemble de lamas, de taille et d’attitudes

variées. On y trouve tout d’abord, dans les re-

gistres supérieurs, une série de lamas adultes ac-

compagnés de leurs petits, organisés par groupe

de deux ou de trois.

Les registres inférieurs dévoilent une troupe de

vingt-trois lamas adultes agencés, là encore, par

groupe de trois et suivis d’un petit berger stylisé.

Ces animaux sont tous différents. Certains portent

des colliers, d’autres des charges ou diverses

décorations.

Chaque lama est formé par des dalles de schiste

blanchâtre, disposées verticalement ou horizonta-

lement, de façon à en dessiner la tête, le corps et

les membres. Une incision en esquisse l’œil et la

bouche. La caravane ainsi constituée semble gra-

vir le versant occidental de Choqek’iraw, depuis le

río Apurimac, le long de deux lignes obliques pa-

rallèles, orientées de droite à gauche et du sud au

nord, qui se dirigent vers l’enclos et le temple

principal, proche de la place centrale.

Des motifs textiles géantsreproduits sur les mursUn rôle particulier semble avoir été dévolu à ces

terrasses, dont l’agencement des motifs reprend

les règles de conception de certains textiles.

CHOQEK’IRAW La merveille inca des Andes

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 28

Vue générale de lafouille d’unestructure d’habitatdu secteur 9.Depuis le début desfouilles de lamission française,en 2004, quelque15 étudiants y ontparticipé. Ilsappartiennent àdes universitésaussi bienfrançaises (Paris Iet Paris IV) quepéruviennes (SanAntonio Abad deCusco et SanCristobal deHuamangad’Ayacucho) ce quimontre les liensétroits qui ont ététissés entre lesdeux pays.

29En effet, dans les Andes, les textiles avaient une

fonction allégorique importante. Symboles de

pouvoir et de statut social, ils étaient associés aux

différents cycles de la vie des hommes, lors des

rites religieux, des échanges et même après la

mort et constituaient un langage à part entière

que l’on commence lentement à déchiffrer.

En règle générale, un tissu est fabriqué à l’aide de

fils de chaîne et de trame qui forment un motif déco-

ratif spécifique. La succession de ces motifs, sou-

vent similaires, dans des orientations variées, le

long de bandes de même largeur accolées parallèle-

ment, permet d’obtenir une scène donnée, souvent

allégorique, d’un thème mythique ou historique.

Tel est le cas à Choqek’iraw, où chaque terrasse ap-

paraît comme une bande parallèle sur laquelle ont

été reproduits, placés les uns à côté des autres, les

motifs des lamas ou les signes géométriques,

alors que les dalles disposées verticalement évo-

quent les fils de trame d’un grand tissage. Là

encore, ces motifs semblent appartenir au registre

textile. Ils ressemblent aux tocapus incas, ces com-

positions de forme rectangulaire, formées de mo-

tifs géométriques disposés en de longues files qui,

lorsqu’ils étaient placés sur les vêtements des

nobles, servaient à identifier leur rang et leur ligna-

ge. Ainsi, les lignes ondulées ou en zigzag pour-

raient faire allusion aux chemins serpentant dans

la montagne, empruntés par les bergers avec leurs

caravanes. Elles évoquent également les mé-

andres des fleuves et, par analogie, l’eau et les

ondulations d’un serpent. C’est aussi en zigza-

guant que dansaient les participants aux taquis,

ces grandes processions solennelles qui se dérou-

laient au Cuzco lors des fêtes, au rythme des flûtes

et des tambours. Quant aux damiers, dans les tis-

sages de région Q’ero de Cuzco, ils représentent le

soleil dont il existe quatre variantes, correspon-

dant chacune aux différents moments de la jour-

née : matin, midi, et soir. La dernière, représentant

le soleil nocturne, est purement conceptuelle et as-

sociée à l’eau. On retrouve dans ces motifs les

mêmes thèmes que ceux abordés précédemment.

Par sa composition, ce panneau décoratif res-

semble également aux grandes scènes murales

qui ornaient autrefois les façades des temples de

certaines cultures côtières, antérieures aux Incas,

comme les Moche ou les Chimus, dont le contenu

pictural s’inspirait vraisemblablement de lé-

gendes et autres mythes fondateurs, ce qui pour-

rait être le cas de Choqek’iraw.

Ainsi, la présence de ces grands lamas et leur

orientation vers l’ouest paraît renvoyer au mythe

du Yacana, décrit dans le manuscrit anonyme que-

chua du XVIIe siècle, Rites et traditions de

Huarochiri, recueilli par le prêtre espagnol

Francisco de Avila. Dans ce mythe, le grand lama

céleste est associé à l’eau et à la fertilité des camé-

lidés, mais il porte également l’âme des ancêtres

vers l’Inframonde et l’océan Pacifique que l’hom-

me andin considérait comme une mer primor-

diale, source de toutes les eaux.

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 29

30

CHOQEK’IRAW La merveille inca des Andes

D’autres secteurs périphériques abritent des ensembles résidentiels ou artisanaux, composés de structures diverses, de plan rectan-gulaire et circulaire, accessibles à l’aide de ruelles étroites et d’escaliers.D’innombrables terrasses, de dimensions variables, alimentées par tout un réseau de canaux, s’étagent également sur les versantsorientaux et occidentaux du site. Certaines servaient probablement à cultiver les denrées, comme le maïs, indispensables à la popu-lation, et peut-être aussi la coca, la plante sacrée que les seigneurs incas se devaient d’offrir à leurs sujets, lors des grandes cérémo-nies, pour attester leur puissance. D’autres avaient vraisemblablement un rôle plutôt rituel, sur lequel nous reviendrons.

Vues de détail d’une structure inca de type Kallanka avant la fouille, dans son état original, en 2004 et après la fouille et sarestauration, en juillet 2006. Ce type d’édifice était vraisemblablement destiné à réunir la population lors des fêtes et autrescérémonies liées au calendrier agricole.

D’INNOMBRABLES SECTEURS PÉRIPHÉRIQUES

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 30

31

Ancienneté et fonction du siteLa plupart des bâtiments et autres infrastructures

caractéristiques de la culture inca sont regroupés

au cœur de Choqek’iraw. Les quartiers d’habitats

ou ceux réservés aux activités artisanales sont

disséminés tout autour, dans des secteurs sou-

vent dissimulés sous la végétation tropicale. Leur

étude permet toutefois de retracer l’histoire du

site et de mieux connaître les us et coutumes de

ses habitants.

L’un des plus étendus, le secteur n° 9, est localisé

sur le haut versant oriental du site. Il recèle de

nombreuses structures, de plan rectangulaire et

de dimensions variables, attribuables aux Incas et

cinq ou six édifices de plan circulaire, peut-être

plus anciens, construits sur un ensemble de ter-

rasses exiguës, sans réelle planification.

Trois structures de plan circulaire y ont été rele-

vées et fouillées par le projet archéologique fran-

çais, grâce à un financement du ministère des

Affaires étrangères. La mieux préservée, la 9, est

une bâtisse de plan ellipsoïdal, d’environ 6 m de

diamètre, orientée vers le sud-ouest, avec des

murs à double parement de 60 cm d’épaisseur en

pierre mal équarrie et partiellement éboulés. Le

sol, de terre battue, est placé un peu plus bas que

le sol extérieur. Il a fourni un matériel essentielle-

ment domestique, composé de fragments de cé-

ramique utilitaire, de mains de mortier, et de

restes culinaires (os et mandibules de lama et de

cochon d’Inde), caractéristique d’une structure

d’habitat rural. On accédait à l’intérieur de l’édi-

fice par une porte basse, large d’un mètre, placée

au sud-ouest, que les habitants ont essayé de

calfeutrer en construisant, dans son embrasure,

un petit mur. Une couverture de chaume, repo-

sant sur une armature de branchages, devait pro-

téger le logis des intempéries, fréquentes dans la

région.

Les six structures recensées présentent toutes les

mêmes caractéristiques. Elles formaient probable-

ment un petit hameau, occupé par une population

rurale, porteuse d’une tradition céramique de

En haut. Détail de la fouille d’une tombe en ciste,localisée près de la place centrale de Choqek’iraw.Plusieurs zones d’inhumations tardives ont étéretrouvées à Choqek’iraw. Celles localisées àl’extrémité méridionale des grandes terrasses dusecteur IV présentaient un mélange d’inhumationsen cistes, peut-être antérieures aux Incas, et de tombessecondaires, apparemment creusées à la va-vite, sansvéritable contexte.

Ci-contre. Fusaïole et aiguille d’os ou tupos, retrouvéeslors de la fouille de la structure 17. Ces tupos servaientgénéralement à agrafer les châles et autres vêtementsque portaient les femmes. Il est probable que le tupoen forme de jaguar avait un rôle rituel. En effet, chezles Incas, le jaguar était un animal sacré, souvent liéaux basses terres amazoniennes où il vivait, mais aussiaux mines.

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 31

32

d’inhumation sous abris rocheux y ont été relevées.

La fouille d’une structure de plan circulaire, de 7 m

de diamètre, orientée vers l’ouest et assez similai-

re à celles du secteur 9, apporte de nombreuses

précisions sur les mœurs de ses habitants. Les ni-

veaux supérieurs, localisés entre 10 et 15 cm du

sol d’abandon, ont fourni des centaines de frag-

ments céramiques et d’ossements de lamas, mais

aussi de cochon d’Inde et d’oiseaux (perroquets),

ainsi que quelques coquillages marins et des ves-

tiges de charbon de bois. Une petite épingle en os,

en forme de jaguar et les restes d’une hache en

cuivre fortement érodée y ont également été pré-

levés. L’étude ultérieure de ce matériel a montré

qu’il s’agissait vraisemblablement d’offrandes di-

verses, liées au culte des ancêtres. Plusieurs

grandes jarres, de type aryballe, caractéristiques

de la période inca, ont également été recueillies

dans les niveaux inférieurs, entre 25 et 30 cm du

sol d’abandon.

Un peu plus en profondeur, la fouille permit de dé-

gager deux petites niches de pierres placées l’une

à côté de l’autre, à près d’un mètre de distance,

dans l’extrémité orientale de la structure. La pre-

mière était constituée de dalles disposées vertica-

lement autour d’un vase de tradition inca qui ren-

fermait des restes de mica, à des fins

vraisemblablement rituelles. L’ensemble formait

une sorte de rosace scellée par deux petites dalles

de grès. La seconde niche, orientée vers le nord-

ouest, était faite à l’aide de trois grandes dalles

profondément fichées en terre. Là encore, elle

était scellée par une dalle plate en ardoise.

Le démontage, puis la fouille de cette structure

laissèrent apparaître la tête, puis le corps complet

d’un squelette en mauvais état de conservation,

associé à un récipient céramique miniature, une

petite aiguille en cuivre (tupo) et des vestiges de

textiles. Cet individu jeune, âgé de 15 à 25 ans, et

apparemment de sexe féminin, était placé au

centre de la maison, sur le niveau stérile, à près

d’un mètre de profondeur. Sa tête était orientée

vers l’est et les massifs du Yanacocha, et plus

symboliquement du Salkantay, que les habitants

de la région considèrent comme une importante

divinité, liée à la constellation du lama.

Il s’agit d’un enterrement primaire, accompagné

d’offrandes effectuées après l’abandon de la mai-

son, entre 1440–1460 apr. J.-C. d’après la datation

C14 des cendres prélevées parmi ces vestiges.

Ces opérations ont, en effet, entraîné la destruc-

tion totale des sols d’occupation domestique.

Postérieurement, et au fil du temps, les occupants

des maisons adjacentes ont probablement cher-

ché à s’octroyer la protection des ancêtres en leur

offrant, lors de certaines fêtes du calendrier agri-

cole, des sacrifices de lamas et autres objets ri-

tuels, comme c’est encore le cas aujourd’hui dans

bien des régions des Andes.

Détail de larestauration desterrassesdu secteur 11.Pour les restaurer,et assurer lastabilité des murscontention, lesouvriers deCopesco doiventles démonter, puisles remonter,pierre par pierre.

Page de droite.Vues généralesdes terrassesdu secteur 11.La restauration de ce secteur en2005, met envaleur lacomplexité dessystèmes deterrassementutilisés par lesIncas.

style Killke, datée du XIIe ou XIIIe siècle, antérieure

aux Incas. Un autre style local, encore mal connu,

pourrait être attribué à un groupe ethnique origi-

naire de la partie septentrionale de la vallée de

l’Apurimac, peut-être affilié aux Chancas qui occu-

paient alors les régions proches de la ville actuel-

le d’Andahuayllas, au sud de Choqek’iraw.

Les structures de plan rectangulaire seraient un

peu plus tardives, attribuables à des groupes lo-

caux liés aux Incas. Certaines d’entre elles ont

livré de nombreux vestiges de fusaïoles, utilisées

pour filer la laine, ce qui laisse penser qu’il pour-

rait s’agir d’ateliers de tissage. D’autres ont révé-

lé la présence de gros mortiers, révélatrices d’ac-

tivités métallurgiques ; ils auraient servi à broyer

le minerai.

Des maisons réutiliséescomme tombesUn autre secteur d’habitat occupe également les

hauts versants orientaux et abrupts de Choqek’iraw,

à l’extrémité septentrionale de la place centrale.

Plusieurs structures de plan rectangulaire et circu-

laire, de nombreuses terrasses et des structures

CHOQEK’IRAW La merveille inca des Andes

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 32

34

Deux autres structures, fouillées au cours de l’an-

née 2006, révèlent une occupation similaire, et es-

sentiellement domestique, avec une forte érosion

des sols. Leur étude précise donc les données re-

cueillies les années précédentes sur l’histoire du

site et la nature de son occupation ethnique.

Deux grandes traditions céramiquesLe matériel céramique recueilli dans les différents

secteurs de Choqek’iraw correspond à deux

grandes traditions, plus ou moins locales : Killke

datée de la période Intermédiaire Récente

(± 1000 à 1500 apr. J.-C.) et Inca, de 1400 jusqu’à

l’occupation coloniale.

Le style killke se reconnaît surtout aux motifs en

forme de damiers, ou aux lignes croisées ou ondu-

lées, peintes en noir ou en rouge sur la surface en-

gobée de couleur crème ; le style inca par des mo-

tifs géométriques peints sur un fond souvent

engobé de couleur rouge carmin. Ils partagent

plus ou moins les mêmes formes : plats, assiettes,

écuelles, souvent zoomorphes, marmites, jarres et

jarres à pied. D’autres pièces, plus rares, pour-

raient dater de l’Horizon Moyen (500-1000 apr. J.-

C.), ou être associées à d’autres groupes eth-

niques, originaires du piémont amazonien et de la

région d’Ayacucho, au nord et au nord-ouest. La

présence de céramique killke issue de la vallée de

Cuzco, ou de matériel provenant d’autres régions

plus éloignées, montre néanmoins l’existence de

tout un réseau d’échanges dont Choqek’iraw serait

l’un des principaux maillons. Sa position privilé-

giée, à la lisière du piémont amazonien et sur la

route menant vers le nord-ouest et les vallées

d’Ayacucho et son caractère cérémoniel excep-

tionnel justifient certainement un tel rôle.

Au cœur de l’histoire des royaumes précolombiensL’étude des vestiges architecturaux et du matériel

céramique, ainsi que la datation C14, permettent

d’esquisser ce qu’a pu être l’histoire de Choqek’iraw

au cours des périodes précolombiennes.

Certains indices suggèrent un début d’occupation

régionale dès le VIIIe ou IXe siècle (peut-être même

avant ?), lié à l’expansion de la culture Wari, dans

cette partie des Andes.

Toutefois, la plupart des édifices circulaires pour-

raient avoir été construits au XIIe ou XIIIe siècle par

des populations locales rattachées à celles des

vallées d’Ayacucho et du río Pampas, et peut-être

affiliées aux groupes ethniques composant la

grande fédération Chanca, longtemps opposée

aux Incas. Leur implantation, dans des secteurs

élevés, difficilement accessibles, offrant une large

vision sur toute la région, est typique des villages

de cette période troublée et conflictuelle de l’his-

toire andine qui suit l’effondrement des États Wari

Ci-dessus. À Choqek’iraw, de nombreux édifices sont orientés vers lessommets culminants environnant le site. Les portes-fenêtres du templedu haut sont ainsi alignées vers le glacier de l’Ampay, localisé ausud-ouest de la vallée.

Ci-dessous. Dans la plupart des sites incas, l’architecture des édificess’intègre parfaitement dans le paysage environnant. Ainsi, la toituredes trois grandes bâtisses de la place centrale reprend la mêmeinclinaison que celle des versants du cerro Corihuayrachina-Yanacochaqui domine le site.

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 34

35

CHOQEK’IRAW La merveille inca des Andes

et Tiwanaku. C’est de la fin de cette époque que

pourraient dater les structures de plan rectangu-

laire éparpillées à travers tout le site.

Après leur victoire sur les Chancas au XVe siècle et

l’avènement, à Cuzco, de l’Inca Pachacutec, les

Incas occupent probablement toute la vallée de

l’Apurimac et les anciens établissements régionaux

qu’ils transforment en autant de forteresses et bas-

tions d’altitude destinés à verrouiller les chemins

d’accès aux basses terres du piémont amazonien.

Dès lors, le site de Choqek’iraw, et plus particulière-

ment les secteurs centraux, subissent de profondes

modifications. Les Incas, après l’avoir divisé en

deux moitiés, y construisent la plupart des édifices

emblématiques de leur pouvoir ainsi que les mo-

saïques de lamas qui ont été découvertes.

L’implantation de colons agriculteurs, potiers ou

orfèvres, originaires des différentes parties de

l’Empire du Tawantinsuyu permet, par ailleurs,

d’assurer la bonne gestion du site et son dévelop-

pement. Ainsi pourrait s’expliquer la présence, à

Choqek’iraw, des différents types d’habitat et des

nombreux styles céramiques qui y ont été recen-

sés. Plusieurs archéologues de Copesco pensent

d’ailleurs que les corniches visibles dans la ma-

çonnerie de plusieurs bâtiments ou les techniques

utilisées pour la construction des mosaïques de

lamas seraient l’œuvre de populations

Chachapoyas, originaires de la région d’Abiseo,

dans le nord du Pérou. Cette hypothèse reste tou-

tefois difficile à étayer, même si certains témoi-

gnages ethnohistoriques signalent, en effet, la

présence tardive, dans la région de Choqek’iraw,

de quelques familles de colons Chachapoyas.

Choqek’iraw : un siteprincipalement cérémoniel ?Nombreux sont les indices attestant du caractère

exceptionnel et cérémoniel de Choqek’iraw.

Le regroupement des principaux édifices au cœur

de la cité, leur orientation particulière vers les mas-

sifs régionaux, la place spécifique accordée à l’ush-

nu, et la construction des terrasses décorées mon-

trent que Choqek’iraw n’était vraisemblablement

pas qu’une simple cité régionale, ni un centre de

production agricole ou minière. L’étroitesse des

voies menant aux différentes places et la présence

de portes entravant la circulation des habitants vers

le cœur de la cité indiquent que les architectes

incas ont cherché à en restreindre l’accès.

Comme Machu Picchu, Choqek’iraw était proba-

blement l’une de ces cités régionales, à la fois lieu

de culte dédié à une idole ou huaca locale, forte-

resse et centre administratif typique de la société

andine, qui prenait vie lors des grandes fêtes du

calendrier agricole. Le reste du temps, la popula-

tion se réduisait vraisemblablement aux prêtres,

chargés des temples et des observations astrono-

miques, à quelques caciques locaux plus ou

moins affiliés à l’Inca, et aux familles de paysans

ou d’artisans attachés à leur alimentation et à leur

bien-être, soit quelque 500 à 600 personnes.

En effet, hormis les quelques structures d’habitat

fouillées, qui semblent être antérieures à l’occupa-

tion inca mais réutilisées par la suite, on ignore la

nature des différents édifices qui ont été édifiés

dans le centre urbain. S’agissait-il d’ateliers, comme

le proposent certains archéologues de Copesco à

partir des vestiges qu’ils y ont découverts ? Il est

probable que le gros de la population résidait dans

les quartiers périphériques, en marge des secteurs

d’activité artisanale, dans des structures faites de

matériaux périssables, comparables à celles des

agriculteurs d’aujourd’hui, dont on ne retrouve pas

forcément de traces. C’est également des villages

voisins et des communautés pastorales des hauts

plateaux de Yanama que devaient venir les cara-

vanes de lamas nécessaires à l’approvisionnement

de la cité et de ses quelques habitants.

L’absence de cimetières tend à renforcer cette hy-

pothèse. Les quelques tombes recensées sont des

cistes ou des inhumations sous abris rocheux,

souvent tardives, dispersées dans les différents

secteurs de Choqek’iraw. Mais la plupart semblent

dater d’une époque où le site a perdu son impor-

tance rituelle et les populations locales se le sont

réapproprié. Lorsque les Espagnols arrivent enfin

dans les environs de Choqek’iraw, il est probable

que cet ancien centre cérémoniel n’est plus occu-

pé que par quelques familles de paysans, contre-

disant ainsi la légende selon laquelle il aurait été

l’un des bastions de résistance des derniers Incas

réfugiés dans la cordillère de Vilcabamba.

Les recherches ultérieures qui seront entreprises

sur ce site par les archéologues péruviens de-

vraient venir compléter cette vision de l’histoire

du site. Patrice Lecoq

Photos © P. Lecoq

L’auteur tient à remercier tout le personnel de l’Institut national de la Culturepéruvien, (INC), COPESCO, les différents codirecteurs péruviens : HomarGllegos, Yves Bejar, et Cirilo Vivanco Pomacanchari, ses assistants :T. Saintenoy et E. Duffait, ainsi que les étudiants de Paris I et Paris IV qui ontrendu ce projet réalisable.

POUR EN SAVOIR PLUS411. Archéologia. “Choqek’iraw, un nouveau Machu Picchu ?“, par P. Lecoq. 6 €.262. Dossiers d’Archéologie. Tiahuanacu, une civilisation des Andes. 9,50 €.Pour obtenir les revues ci-dessus, veuillez vous reporter à la p. 45.DUFFAIT E., 2005, “Choquequirao en el siglo XVI : etnohistoria e implicacionesarqueológicas”, in Bulletin de l’Institut français d’Études andines, 34 (2), Lima (Nondisponible).- 18 - D’ALTROY T.N., 2002, The Incas, Blacwell Publishing, Miami. 44 € (33414).- 19 - LAVALLEE D., LUMBRERAS L., 1985, Les Andes de la Préhistoire aux Incas,Gallimard, Paris. 95 € (26981).- 20 - MÉTRAUX A., 1983, Les Incas, Point, Paris, 7,50 € (33415).URTON G., 1981, At the Crossroads of the Earth and the Sky : An AndeanCosmology, University of Texas Press, Austin (Épuisé).Pour obtenir les ouvrages référencés ci-dessus, veuillez utiliser le bon decommande de la Librairie Archéologique (p. 74) sur lequel vous indiquerez le numéro correspondant au livre souhaité.

ARCH444-20-35-Perou 24/04/07 12:12 Page 35