Multichannel Calibrator PASCAL ET, ET-P, ET/IS, ET-P/IS GB ... - WIKA

Céramiques et verres antiques de Picard-Nord, Marmande (Lot-et-Garonne), RFO 2010

-

Upload

hades-archeologie -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Céramiques et verres antiques de Picard-Nord, Marmande (Lot-et-Garonne), RFO 2010

MARMANDEPICARD NORD

MARMANDE

(LOt-Et-GARONNE)

Zénaïde Lecat

AvEC LA COLLAbORAtION DE :Ugo caffiero

MAîtRE D’OuvRAGE : conseiL généraL dU Lot-et-garonne

tItuLAIRE DE L’AutORIsAtION DE fOuILLE : Zénaïde Lecat

RAPPORt D’OPéRAtION ARChéOLOGIquE

éPOquEs GALLO-ROMAINE (hAut-EMPIRE Et bAs-EMPIRE) Et CONtEMPORAINE

2010

Bureau d’investigations archéologiques9 rue Vidailhan31130 BALMATél : 05 61 00 49 85S.A.S AU CAPITAL DE 37 000 euros

foU

iLLe

s a

rch

éoLo

giq

Ues

pré

ven

tiv

es

Volume 1 : TexTe

7MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

1. Présentation du corpus

La céramique découverte lors de l’opération de Picard Nord à Marmande en 2008 représente un corpus de 4972 fragments correspondant à un NMI de 535 (NMI calculé, par US et par catégorie, à partir du nombre de bords, ou le cas échéant de fond, et pondéré par un en l’absence de tout élément discriminant).Nous avons procédé à un inventaire de ce matériel en distinguant les vaisselles de service correspondant au « céramiques fines » et les grandes catégories de céramiques communes. Pour ces dernières, nous avons défini, au fur et à mesure du tri, des sous-catégories en fonction des caractéristiques de la pâte et du trai-tement de surface.

La répartition par catégories est la suivante.

Fait US

Sigillée Fines Engobées Communes

Am

phor

e

Mod

erne

Div

ers

Tota

l

ind. SG DSP

Cam

p.

PF

mic

acé

oran

ge

CC CO CG CS Kaol

non

tour

n.

TP 106 20 1 1 2

1007 2 2 4

1008 2 1 26 1 12 3 1 2 48

1010 1 3 24 14 31 2 1 76

1013 4 1 5 34 10 28 28 3 7 2 1 123

Fos 11 1014 4 1 69 103 67 19 22 10 295

1019 2 3 33 19 52 2 4 6 2 123

Fos 3 1021 43 43

Str 14 1024 118 118

Tr 27 1027 1 1 1 7 10

1028 1 1

1032 2 1 1 4 1 9

1040 1 2 2 5

1041 1 2 3

Str 2 1045 2 2 4

Fos 15 1050 1 1 2

Str 17 1052 4 7 1 12

1057 2 1 1 4

1060-1062 2 2 4

1065 21 1 22

Fos 151 1069 1 1

Annexe 2Étude céramologique

Par Laetitia Pedoussaut, céramologue Hadès.

8MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fos 145 1075 3 3

1105 24 5 44 249 65 162 40 43 6 4 1 643

1110 1 3 4

1111-1117 1 1

1117 3 3

1131 1 1 2

1148 1 1

1149 1 7 8

1150 2 1 1 4

1152 1 1

1154 11 24 15 50

1163 1 1 2

Fait US

Sigillée Fines Engobées Communes

Am

phor

e

Mod

erne

Div

ers

Tota

l

ind. SG DSP

Cam

p.

PF

mic

acé

oran

ge

CC CO CG CS Kaol

non

tour

n.

Fos 191 1167 8 8

1179 1 4 7 12

1180-1181 6 7 50 8 1 72

1181 14 1 1 16

1182 2 1 1 4

1186 1 2 3

1189 16 8 172 42 62 23 26 3 352

1199 4 232 38 63 46 30 8 421

1202 1 1

2004 1 1 2

2015 1 1

2023 1 1

2029 3 3

2041 25 50 2 61 8 1 147

2061 6 1 8

Str 61 2090 20 17 10 252 105 115 115 38 9 4 76 761

2097 16 21 37

2099 1 1

2132 19 39 58

3006 1 1

3008 1 4 5

Str 87 3021 2 3 3 29 231 1 5 1 8 283

3022 89 10 6 80 169 181 23 75 7 16 656

3039 1 1

3043 1 1

3053 1 1 1 3

3066 1 1 2

9MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

3076 28 2 68 87 54 25 24 1 40 2 331

3077 4 22 16 13 8 2 65

3080 1 2 3 6

3083 2 3 5

3088 1 1 2

3090 1 1 2

Fos 95 3302 1 1

TR 27 coupe 1 1

Str 71 décap 2 2

Str 1 1 1

Est sd 13 1 38 2 41

Fos 179 20 1 21

HS 1 2 3

Total 46 195 3 2 27 21 68 1432 733 1393 413 281 44 97 5 212 4972

Pourcentage 0,9 3,9 0,06 0,04 0,5 0,4 1,4 28,8 14,7 28 8,3 5,6 0,9 1,7 0,1 4,3 99,6

Les céramiques fines (sigillées, vernis noirs, DSP, parois fines) sont peu nombreuses, elles ne totalisent que 4.4 % de la céramique. Les amphores sont également assez mal représentées et n’atteignent même pas 2% du corpus.

Avec environ 88%, ce sont les céramiques communes qui dominent notre corpus. Dans cet ensemble, les céramiques à pâtes claires (CC : Communes Claires) rassemblent presque un tiers du mobilier. Il s’agit généralement de pâtes beiges à beige-orangé, pulvérulentes, à dégraissant très fin com-prenant notamment beaucoup de mica (CC1) ; les surfaces sont simplement lissées. On trouve également, mais de façon plus anecdotique, deux autres types de pâtes : l’une à pâte rose et surface crème, avec un dégraissant peu abondant mais assez grossier et l’autre à pâte blanche fine, dégraissant sableux, fin mais abondant avec peu de mica. Les céramiques communes à pâte orange (CO : Communes Oranges) se différencient des précédentes, par la couleur orange plus soutenu, mais la texture, pulvérulente, la présence de mica et le traitement de surface sont les mêmes. Par ailleurs, les formes de vases peuvent également correspondre. Cette catégorie comptabilise 14,7% de la céramique du site. Les céramiques claires et orange représentent donc 43,5% du corpus et sont, de loin, les plus abondantes parmi les communes. Les vases fabriqués dans ces catégories sont essentiellement des cruches, puis, des pots et, dans une moindre mesure, des formes ouvertes. Ponctuellement, on a pu observer des traces d’engobe en surface, mais étant donné la qualité des pâtes, très pulvérulentes, il est possible que les re-vêtements aient disparu, soit lors de l’enfouissement soit lors du lavage. Il convient, en effet, d’insister sur l’état de conservation assez médiocre de la céramique de notre corpus. Il en résulte vraisemblablement une sous-représentation des céramiques engobées, en particulier, des engobes micacés.

Les céramiques cuites en atmosphère réductrice et donc de couleur grise ou noire (CG : Communes Grises) correspondent à 28% du corpus. On y distingue trois sous-catégories : CG1 : pâte grise, fine et très micacée, surface soigneusement lissée et plus sombre. CG2 : pâte grise, sableuse et avec peu de mica, rugueuse au toucher et de surface de même couleur que la pâte.CG3 : Pâte gris clair ou plus rarement rougeâtre, et pulvérulente (« savonneuse »), dégraissant abondant mais très fin avec beaucoup de mica, surface lustrée et fumigée. Cette catégorie correspond à la grand

10MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

famille des terra nigra caractéristique du début de l’Empire et du Ier siècle dans la plupart des provinces de Gaule.En raison des problèmes de conservation déjà évoqués, les traitements de surface ne sont pas toujours visibles et il devient alors délicat de différencier les groupes de pâtes.

Les céramiques communes sombres (CS : Communes Sombres), à pâtes rougeâtres à brunes, représen-tent 8.7% de la céramique. En fonction de la taille et de l’abondance des dégraissants, on distingue trois groupes d’inégale importance. Les premières (CS1) possèdent des pâtes fines et pulvérulentes, beige à grise, le mica y est très abondant, les surfaces sont lissées. Le deuxième groupe (CS2) se caractérise par un dégraissant sableux, fin mais abondant. Peu fréquent, ce groupe pourrait correspondre à des fragments du groupe précédent, mais dont la surface a été dégradée. Ces deux sous ensembles comptabilisent quatre-vingt-quatorze fragments sur un total de quatre-cent-treize. En effet, l’essentiel des communes sombres est constitué par une série assez homogène (CS3), à pâte rou-geâtre ou brune (souvent un dégradé de ces teintes est observable sur un même fragment), avec un gros dégraissant sableux et, surtout, une forte densité de vacuoles, dans la tranche comme en surface, qui ren-dent la céramique légère et lui confère un aspect irrégulier, comme du liège. Cette pâte est très friable et souvent les vases sont très fragmentés et difficiles à recoller. Ces vases paraissent modelés, mais la petite taille des fragments ne permet pas de l’affirmer. Cette céramique est présente de manière assez diffuse sur le site, dans de nombreuses US, sans qu’il soit possible de définir des associations récurrentes avec d’autres catégories et, par conséquent, une chronologie préférentielle.

Au sein des vaisselles communes, on trouve encore des céramiques à pâte très dure, peu dégraissée, de type kaolinitique. Nous avons scindé ce groupe en deux séries, une à pâte blanc-écru ou jaune clair et l’autre à pâte gris clair, parfois marbrée de rose. La première série est de loin la plus importante. Ce groupe totalise 5,6% de la céramique du site.

Enfin, nous avons comptabilisé quelques fragments de poteries non-tournées (moins de 1%). Il s’agit de vases à pâte sableuse, grises, avec des surfaces polies, noires.

2. Éléments de datation

Nos meilleurs fossiles directeurs sont les céramiques fines ou importées, en particulier la sigillée. Leur faiblesse numérique explique les difficultés que nous avons rencontrées pour dater nos structures. Les formes reconnues en céramique commune permettent de proposer des fourchettes chronologiques, mais elles sont moins sûres et surtout moins précises.

Le tableau suivant synthétise les données dont nous disposons pour dater les US. Nous avons également pointé les informations fournies par le verre.

Fait

US

Eléments datant

Proposition de datation

Céramique Verre

1007 Mortier Cl-Rec 21 : 50/200 50/200

1008Marmite S 85 : 40/80 et DSP (?) Rig 29 :

370/650 ; présence de sigillée Ier - VIIe s.

1010 Présence de sigillée sud-gauloise Ier - IIe s.

1013Sigillée sud-gauloise Drag 44 : IIe, présence de DSP et de vernissée

mélanges probables

11MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fos 11 1014Camp. Lamb 27 : -300/-50 ; sigillée sud-

gauloise Drag 51 : 90/150 ; cruches S 416, S 465 et S 394 : fin Ier-IIe s

Bouteille AR 156/Is 50 : 40/210 90/200

1019 Cruche S 416: 50/150 Canthare ? AR 93 : 40/70 50/150

Tr 27 1027Camp. Lamb 27 : -300/-50 ; Sigillée sud-

gauloise Drag 15/17 : 1/60 1/60

1028 Présence de sigillée sud-gauloise Ier - IIe s.

1052 Vernissée moderne

1105

Sigillée sud-gauloise Drag 35/36 : 60/160, Déch. 72 : IIe-IVe s ; mortier Cl-Rec. 21 : 50/200 ; cruche S 404 ou 427 :

Ier-IIe s., marmite S 90 ou S 94 : IIe-IVe s. ; jatte engobée imit. Drag 44 : IIe-IV s.

IIe - IVe s.

1110 Présence de sigillée sud-gauloise Ier - IIe s.

1152 Cruche S 429-431 : Ier s. Ier s.

Fos 191 1167 Marmite S 90 ou 94 : IIe-IVe s. IIe - IVe s.

Fait

US

Eléments datant

Proposition de datation

Céramique Verre

1179 DSP Rig 4 : 370/500 pot AR 118,1/Is 67b : 40/190 370/500

1186 Sigillée sud-gauloise Drag 35/36 : 60/160 60/160

1189Sigillée sud-gauloise Déch. 72 : IIe-IVe s ; Cruche S 427 : Ier-IIe s. ; mortier Cl-

Rec 21 : 50/200 IIe - IVe s.

1199

Cruche S 416 : Ier s. et S 427 : Ier-IIe s. ; Jatte imit. Drag 44 : IIe-IVe s. ; mortier

Cl-Rec 21 : 50/200 et amphore Pascual 1 : -50/50.

IIe - IVe s.

2041 Sigillée sud-gauloise Drag 15/17 et Drag 18a: 1/60 1/60

Str 61 2090

Sigillée sud-gauloise Drag 35/36 : 60/160, Drag 29b : 40/90 ; Parois fines : 70/100 ; cruches S 413 et 429 et S 416 : 50/150 : Ier s., pot S 250 : 40/110 et

jatte S 164 : Ier-IIe s.

Bouteille AR 156/Is 50 : 40/210 70/200

2097 S 431 : 50/100 50/100

2099 Vernissée moderne

3008 Sigillée sud-gauloise Drag 37a : 60/100 60/100

Str 87 3021Présence de sigillée sud-gauloise ; ERP S 41 : 0/100 ; marmite S 94 : IIe-IVe et

jatte S 164 : IIe-IVe s IIe - IVe s.

3022

Sigillée sud-gauloise Drag 33 : 60/120 ; Drag 35/36 : 60/160, Drag 37 : 60/160

et forme rare de Montans : 40/100 ; Parois fines : 70/100 ; cruches S 413 et 429 : Ier s. ; amphore Pascual 1 : -50/50

et Gaul 3/5 : 50/150

Coupe AR 2,2 / Is 3b : -30/100 et gobelet AR 45/52 ou 100 : 60/140 ou

120/300IIe s.

12MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

3043 Faïence moderne

3076Sigillée sud-gauloise Drag 35/36 et

Drag 37 : 60/160 ; cruche S 429-431 : Ier s. et amphore Pascual 1 : -50/50.

60/160

3077 Présence de sigillée sud-gauloise pot AR 118,1/Is 67b : 40/190 40/190

3083 Amphore Gaul. 5 : 50/120 50/120

3088 Présence de sigillée sud-gauloise Ier - IIe s.

Les éléments les plus précoces sont des fragments de vernis noirs : ils sont répartis dans deux US du sec-teur1. Dans les deux cas, pour les US 1014 et 1027, la présence d’autres mobiliers, plus récents, notamment des sigillées sud-gauloise, tend à démontrer le caractère résiduel de ces fragments.Plus marginale, une céramique de facture assez archaïque (céramique non tournée, mal cuite) et très mal conservée provenant de la structure 14 (us 1024) pourrait caractériser une occupation protohistorique, très ponctuelle sur le site.

Les sigillées sud-gauloises constituent notre meilleur indicateur chronologique. La plupart appartient à la seconde moitié du Ier siècle et à la première moitié du IIe siècle : formes Drag 29b, Drag 33, Drag 35/36, Drag 37 et Drag 51. Les céramiques communes fournissent des indices moins sûrs. Toutefois, on peut constater une réelle convergence des datations de ces dernières avec celles des sigillées. C’est le cas par exemple des cruches à pâte claire ou orange, S. 413, 416, 427, 429, 431 et 465, principalement situées dans une fourchette entre le Ier et le IIe siècle.D’autres éléments suggèrent une occupation un peu plus tardive, mais difficile à préciser, entre le IIe et le IVe siècle. Il s’agit notamment de marmites tripodes de type S 90 ou 94 et des fragments de vases sigillées Déchelette 72 provenant probablement de Lezoux. Nous verrons que certains vases pourraient même nous permettre de réduire cette fourchette à la seconde moitié du IIIe et au début du IVe siècle.

De rares tessons de DSP montrent une occupation à la fin de l’Antiquité, mais celle-ci paraît assez spora-dique, de plus, ces fragments sont généralement mélangés à du matériel d’autres périodes : c’est le cas dans les US 1008, 1013 et 1179.

Enfin, les céramiques vernissées sont rares. Elles appartiennent probablement à des perturbations posté-rieures. Dans les US 1013 et 3021, elles côtoient des céramiques antiques et leur présence est certainement le résultat d’une contamination ultérieure. En revanche, dans les US 1052, 2099 et 3043 ces fragments sont les seuls fossiles directeurs et, bien que peu abondants, ils pourraient être significatifs sinon d’une occupa-tion, au moins d’une incursion moderne.

A partir de l’étude des céramiques et du verre, on peut dégager cinq grandes phases d’occupation sur le site :

− Première moitié Ier siècle : US 1027 (Tr 27) et 2041 ;− Deuxième moitié Ier siècle et première moitié IIe siècle : US 1014 (Fos 11), 1019, 1186, 2090 (Str. 61), 3008, 3022, 3076, 3077, 3083. Cette occupation est quantitativement très importante. En effet, 42% du mobilier (céramique et verre) a été recueilli dans ces US.− IIe et IVe siècle : US 1105, 1167 (Fos 191) 1189, 1199 et 3021. Le mobilier provenant de cette phase et moins abondant mais reste toutefois conséquent et représente environ 36 % du matériel céramique et verre. − IVe et Ve siècles : US 1008, 1013 et 1179. − Abandon et perturbations modernes : 1052, 2099 et 3043.

13MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

3. Vaisselle de table

3.1. Vernis noirs

Deux fragments peuvent être classés dans cette catégorie qui est donc plutôt anecdotique sur notre site. Il s’agit du même vase car les deux pièces recollent, bien qu’elles proviennent de structures différentes.Ce petit bol hémisphérique, à pâte fine rose et vernis noir, mal conservé, peut être rattaché aux campa-niennes A de type Lamboglia 27a, datable entre 300 et 50 avant notre ère.

3.2. Sigillées

Avec deux-cent-quarante-et-un fragments correspondant à quatre-vingt individus au moins, les sigillées sont bien mieux documentées sur notre site. La majorité provient des officines du Sud de la Gaule et celles de Montans semblent dominer. Quarante-deux vases on été identifiés, ils se répartissent de la façon suivante.

Fait US nb. restes N.M.I.

Dra

g. 1

5/17

Dra

g 18

a

F. ra

re

Mon

tans

Dra

g 29

Dra

g 33

Dra

g 35

/36

Dra

g 37

Serv

. Fla

vien

Dra

g 51

Dra

g 44

Déc

h. 7

2

Str 71 Décap. 2 1

1008 2 1

1010 4 2

1013 4 2 1

Fos 11 1014 4 3 1

1019 2 1

Tr 27 1027 2 2 1

1028 1 1

1057 2 1

1105 29 4 1 1

1110 1 1

1186 1 1 1

1189 16 1 1

2004 1 1

2041 25 4 1 1

Str 61 2090 20 10 1 4 1

3008 1 1 1

Str 87 3021 2 1

3022 89 26 1 1 9 4 2

3076 28 13 7 2

3077 4 2

3088 1 1

Total 241 80 2 1 1 1 1 22 7 1 3 1 2

On constate que les formes les plus nombreuses sont celles qui correspondent, dans le répertoire des ate-liers sud-gaulois, à la rupture qui marque la fin du règne de Néron. En particulier, les services dit flaviens sont bien représentés (Drag 35/36, Drag 51 et piédestal d’une coupelle à pied) de même que les grandes coupes Drag 37. La prédominance des Drag 35/36 et des Drag 37 n’est guère surprenante car ces types

14MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

sont toujours parmi les plus fréquents sur les sites du dernier tiers du Ier siècle et de la première moitié du IIe siècle.

Les formes caractéristiques de la première moitié du Ier siècle (Drag 15/17 et Drag 18a), sont assez rares sur notre site, ce qui correspondrait à un schéma d’occupation où les niveaux de la fin du Ier siècle et du IIe siècle dominent. Parallèlement, on peut constater une certaine désaffection pour les formes plates : en effet les assiettes (Drag. 15/17 et Drag 18) sont bien moins fréquentes que les formes ouvertes plus profondes : bols et cou-pelles (Forme rare de Montans, Drag 33, Drag 35/36, Drag 51) et coupes (Drag 29, Drag 37 et Drag 44).

Les fragments d’un ou plusieurs pots de type Déchelette 72 signalent l’existence d’échanges commerciaux avec le centre de la Gaule, car ce type a été produit notamment à Lezoux à partir du IIe siècle (Bet, Vertet 1986, 139-140). Les fragments sont très érodés et nous n’avons pu procéder à aucun recollage. Toutefois, les décors incisés sont similaires, de même que la pâte, fine, riche en particules de mica et de couleur orange.

Deux estampilles ont été observées sur des fonds de récipients de grande taille (coupes probablement). Toutes deux proviennent du secteur 3 et d’après la pâte il s’agirait de produits de Montans : • 3008-02 (Fig 1) : coupe moulée à décor de médaillons, pâte beige et vernis rouge brillant. Timbre sur

fond interne, au centre et dans un cartouche rectangulaire [SAVI] avec S rétrograde . • 3076-24 (Fig 1) : vase à pied annulaire, pâte beige et vernis rouge brillant. Timbre sur fond interne, au

centre et dans un cartouche rectangulaire légèrement arrondi aux extrémités [MALCIO].

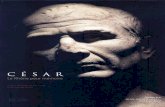

Fig. 1 - Vaisselle de table : sigillées, parois fines et DSP3022-06 : coupelle de forme rare de Montans (n°6, fig 5, Daf 6, 1986). Chrono 40/100 : bord divergent, panse tron-

conique et pied annulaire externe. Pâte fine et pulvérulente, beige, vernis rouge brillant.

3.3. Parois fines

La catégorie des parois fines n’est que peu documentée à Picard nord. On totalise seulement vingt-sept fragments (soit un n. m. i. de 8) et tous se répartissent sur deux US. : 2090 et 3022.Cette faible représentation pourrait être un indice chronologique supplémentaire car ces céramiques sont plutôt caractéristiques du Ier siècle de notre ère, or nos US ont livrés des céramiques globalement plus tardives.

FIG 10 2,5 5 cm

Sigillée

3022-06

15MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Les formes identifiées sont des gobelets ovoïdes à pâte blanche de production régionale. La pâte est carac-téristique : blanche, très dure, couverte d’un engobe rouge-brun. Le décor est aussi une constante : il s’agit de motifs géométriques, tracés à la barbotine et de même couleur que le reste du vase. On peut reconnaître des vases fabriqués à Saintes entre 70 et 100 (Brassous, 2009, p. 401). Fréquents à Bor-deaux (Brassous 2009 et Tillhard 1997, 57, type 10) dans le dernier tiers du Ier siècle de notre ère, nous en avons aussi identifiés récemment sur le site de Puy-Paulin (Bordeaux, 2008) dans des couches datées de la fin du Ier siècle et du début du IIe siècle.

Fig 1 - Vaisselle de table : sigillées, parois fines et DSP2090-07 : gobelet ovoïde (Saintes) chrono. 70/100 : bord légèrement rentrant à lèvre déjetée, panse ornée d’un

décor barbotiné géométrique associant des lignes parallèles et croisées avec de petites boucles. Pâte blanche très

dure. Engobe externe rouge-brun.

Fig 1 - Vaisselle de table : sigillées, parois fines et DSP2090-08 : gobelet ovoïde (Saintes) chrono. 70/100 : fond plat et étroit avec ressaut externe, panse ovoïde, ornée

d’un décor barbotiné géométrique. Pâte blanche très dure. Engobe externe rouge-brun.

3.4. DSP

Les dérivées de sigillées paléochrétiennes restent assez marginales sur le site. Trois fragments seulement appartiennent à cette céramique typique de la fin IVe et du Ve siècle. Il s’agit de vases

FIG 10 2,5 5 cm

Timbres sur sigillée (éch. 1)

[MALCIO]

[SAVI]

3008-02

3076-24

FIG 10 2,5 5 cm

Parois fines

2090-082090-07

16MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

à pâtes grises proches des productions de groupe atlantique défini par J et Y Rigoir et J.F. Meffre (1973).Nous avons pu identifier deux exemplaires, tout d’abord, un mortier de type Rig. 29 (US 1008) et ensuite une assiette de type Rig. 4 (US 1179). Ces formes sont les plus fréquentes dans la région (Soulas 1996, 242 et 247).

Fig. 1 - Vaisselle de table : sigillées, parois fines et DSP1179-02 : assiette de type Rigoir 4. Chrono 370/500 : bord divergent et légèrement arrondi, lèvre ronde soulignée

de deux gorges à l’extérieur ; fond plat à petit pied annulaire externe. Pas de traces de décor à l’intérieur, sauf peut-

être des guillochis à la liaison bord/fond. Pâte grise, fine et dense, traces d’un engobe noir interne et externe. Etat

de conservation médiocre.

4. Vaisselle de table et de stockage

4.1. Les formes ouvertes en céramique commune

Il n’est pas question ici des vases culinaires dont nous parlerons plus bas. Les formes ouvertes en céra-mique commune étaient probablement destinées au service des aliments à table, bien qu’on ne puisse pas exclure une utilisation aussi en cuisine, pour préparer les aliments. Les formes ouvertes en commune sont exclusivement des formes ouvertes profondes, de tailles assez va-riables mais souvent assez grandes (jattes plutôt que bols). Ces vases sont relativement moins présents que les formes fermées en commune : on en dénombre environ 36 exemplaires sur le site.

Deux types surtout sont récurrents : • Les écuelles à bord rentrant sont fabriquées le plus souvent dans des céramiques cuites en atmos-

phère réductrice. Huit ont été découvertes à Picard Nord. Ces vases, traditionnels dans les répertoires celtiques, sont encore fréquents dans les niveaux précoces de l’Empire, dans tout le sud de la Gaule (Lattara, Celt 9, 168). Elles sont notamment produites à Vayres pendant la période -30/-10 (Sireix, Mau-rin 2000, 13-14).

• Les coupes à collerettes, de type Santrot 164, que l’on peut également rapprocher des productions imitant les coupes en sigillée Drag 44, sont moins nombreuses, avec six individus identifiables. En Aqui-taine, ces coupes ont été fabriquées aussi bien en céramique grise fumigée, qu’en céramique claire engobée. M.H. et J. Santrot précisent que cette forme est fréquente à Bordeaux pendant la seconde moitié du Ier siècle, puis après un déclin au IIe siècle, elle connaît à un regain de faveur aux IIIe et IVe

FIG 10 2,5 5 cm

Dérivée de Sigillée Paléochrétienne

1179-02

17MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

siècles (Santrot 1979, 101). Elle a été produite par les potiers de Vayres entre 70 et 130 (Sireix, Maurin 2000, n°118, fig 4) et, à nouveau, aux IIIe-IVe siècles (Sireix, Maurin 2000, n°153, 156, fig 7).

Fig. 2 - Vaisselle de table et de cuisine : formes ouvertes en céramique commune

Dessins de L. PEDOUSSAUT, Hadès, 2009

3021-17 : coupe à pâte claire engobée de type Santrot 164 ou imitation de Drag. 44 : chrono IIe-IVe siècles : coupe

hémisphérique à lèvre ronde rentrante et munie d’une baguette en saillie formant une collerette. Pâte beige fine,

traces ténues d’engobe orange foncé à l’extérieur.

3021-16 : coupe à pâte claire engobée : bord droit légèrement convexe à lèvre ronde. Pâte beige fine, rares traces

d’engobe rouge-orange conservées à l’extérieur.

Fig. 2 - Vaisselle de table et de cuisine : formes ouvertes en céramique commune

1105-16 : écuelle à bord rentrant en pâte claire : bord rentrant et lèvre ronde épaissie. Pâte beige orangé, fine et

pulvérulente. Pas de traces du traitement de surface.

1105-17 : coupe à pâte claire engobée : panse hémisphérique à lèvre ronde. Pâte beige fine et pulvérulente. Pas

de traces du traitement de surface.

FIG 20 2,5 5 cm

Claire engobée

3021-16

3021-16

FIG 20 2,5 5 cm

1105-16

1105-17

Claire

18MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fig. 2 - Vaisselle de table et de cuisine : formes ouvertes en céramique commune

2090-24 : coupe à pâte grise fumigée de type Santrot 164 ou imitation de Drag. 44 : chrono IIe-IVe siècles : petite

coupe hémisphérique, à lèvre ronde, munie d’une baguette en saillie formant une collerette. Pâte grise fine et pul-

vérulente, surface lissée et fumigée.

3021-24 : coupe à pâte grise engobée ( ?) de type Santrot 164 ou imitation de Drag. 44 : chrono IIe-IVe siècles :

grande coupe tronconique, à lèvre rentrante et ronde, pied annulaire. Panse munie d’une baguette en saillie for-

mant une collerette. Pâte grise avec dégraissant sableux abondant mais fin, surface lissée et fumigée ou engobée

dans la moitié supérieure à l’intérieur comme à l’extérieur.

FIG 20 2,5 5 cm

2090-24

Fine grise

3021-24

19MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fig. 9 3021-36 : coupe à pâte grise de type Santrot 164 ou imitation de Drag. 44 : chrono IIe-IVe siècles : grande coupe

tronconique à lèvre ronde,rentrante et munie d’une baguette en saillie formant une collerette. Pied annulaire bas.

Pâte grise, sableuse et fine, traces d’engobe noir, ou d’un lustrage associé à un enfumage, sur la partie supérieure

du vase, à l’intérieur comme à l’extérieur.

4.2. Les cruches

Les fouilles de Picard nord ont permis de réunir une grande variété de cruches, le plus souvent fabriquées en pâte claire ou orange, indifféremment engobées ou sans revêtement spécifique. On comptabilise cin-quante-deux cruches et on peut distinguer les cruches à goulot ou col étroit, le plus nombreuses, des cruches à ouverture large ou pichet.

Les cruches à manchon cannelé, de type Santrot 413 (Santrot 1979, 180), à col étroit et bord en manchon cannelé, avec une lèvre droite, sont représentées par trois exemplaires. Cette forme est largement répan-due au Ier siècle de notre ère. On peut leur associer trois autres cruches de forme Santrot 416 (Santrot 1979, 181) dont le profil est légèrement différent : la lèvre est déjetée et forme ainsi un petit rebord saillant. Ces deux formes sont, en outre, contemporaines, même si la forme S 416 semble persister plus longtemps au IIe siècle. La forme Santrot 429-431 (Santrot 1979, 183-184) ou à « lèvre en amande » est la plus fréquente, avec cinq exemplaires. Ce n’est guère surprenant car ces cruches sont très répandues sur les sites d’Aquitaine au Ier siècle de notre ère. Elles sont produites dans des pâtes claires ou orange, le bord divergent et épaissi peut se finir en une lèvre plus ou moins effilée. Elles sont attestées à Bordeaux en particulier sur le site de la place des Grands-Hommes (Sireix 1997, 99, 109). Un autre type est assez bien documenté sur le site, il s’agit des cruches Santrot 427 (Santrot 1979, 183), à col étroit et bord concave terminé par une lèvre épaissie. Présentes par trois exemplaires, ces cruches existent en pâte claire fine, mais également en pâte de type kaolinitique, éventuellement engobée. Dans la région, elles sont attestées à Bordeaux et à Saintes au Ier siècle et pendant la première moitié du IIe siècle. Un exemplaire très proche, aussi bien morphologiquement que techniquement à été découvert à la Cité

FIG 9

0 5 cm 3021-36

Pâte grise

20MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Judiciaire de Bordeaux dans un contexte daté entre 260 et 310 de notre ère (Sireix 2009, 375, fig. 24 n°34). Les cruches à deux anses sont quasiment absentes de notre corpus, seule une petite cruche à bord en manchon lisse et légèrement convergent, proche du type Santrot 465 (Santrot 1979, 198) est à ranger dans cette catégorie.

Les cruches à ouverture large sont moins fréquentes que les précédentes. Toutefois, nous avons remarqué la présence de petits pichets globulaires dont quatre proviennent de la même US 2090 et un cinquième de l’US 3076. A Bordeaux, sur le site de Puy-Paulin, nous avons pu observer un vase de forme similaire dans un niveau datable de la fin du Ier siècle et de la première moitié du IIe siècle. La fourchette chronologique est la même ici pour les US 2090 et 3076.

Fig 3 - Vaisselle de stockage et de service : cruches à pâte claire 1189-08 : cruche de type Santrot 427 chrono. Fin Ier-IIe s. : cruche à goulot avec manchon concave et lèvre ronde

épaissie, une anse attachée sous le manchon. Pâte très dure avec dégraissant peu abondant mais grossier. Engobe

orange mal conservé.

1105-07 : cruche de type Santrot 404 ou 427 chrono Ier-IIe s. : goulot étroit, petit manchon lisse, lèvre triangulaire

à méplat supérieur, anse plate sous le manchon. Pâte beige orangé trace d’engobe rouge-orange.

1014-02 : petite cruche de type Santrot 465 ou Clair B 88, chrono. Fin Ier-IIe s. ou 250/400 : petite cruche à goulot

avec lèvre triangulaire, deux anses attachées sous la lèvre. Pâte beige, très pulvérulente. Aucun traitement de sur-

face n’est visible.

FIG 30 2,5 5 cm

Cruches

1014-02

1189-08

1105-07

21MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fig 3 - Vaisselle de stockage et de service : cruches à pâte claire 2090-06 : cruche à une anse de type Santrot 429-431 chrono. 0/100 : col étroit et lèvre déjetée, en amande, souli-

gnée par une gorge à l’extérieur ; anse attachée au goulot. Pâte beige fine avec de petits nodules rouges et du mica.

Surface lissée.

2097-02 : cruche à une anse de type Santrot 429-431 chrono. 0/100 : panse globulaire ou ovoïde, col étroit et lèvre

déjetée, en amande, intérieur marqué par une gorge et un ressaut ; anse attachée au goulot. Pâte beige-orangé,

fine. Surface lissée.

2090-05 : cruche à une anse de type Santrot 413 chrono. 0/100 : panse globulaire ou ovoïde, col étroit, bord for-

mant un manchon cannelé à lèvre ronde ; anse plate et cannelée, attachée au goulot. Pâte orange fine avec de

petits nodules rouges et du mica. Surface lissée.

1014-03 : cruche proche du type Santrot 394 chrono : Ier-IIe s. : cruche à une anse, goulot étroit sans cassure à la

liaison avec la panse. Bord en manchon légèrement concave, lèvre ronde. Anse attachée sous le bandeau. Fond plat

à ressaut externe, panse certainement ovale. Pâte orange fine et pulvérulente peut-être engobée.

FIG 30 2,5 5 cm

Cruches

2090-06

2097-02

2090-05

1014-03

22MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fig 4 - Vaisselle de stockage et de service : cruches à pâte claire1105-09 : cruche à une ou deux anses, col large, lèvre triangulaire, retombante. Pâte beige orangé. Aucun traite-

ment de surface n’est visible.

1105-08 : cruche à une ou deux anses, col large, lèvre plate déjetée, anse plate sous la lèvre. Pâte beige orangé.

Aucun traitement de surface n’est visible.

2090-01 : petit pichet globulaire à ouverture large et à une anse attaché sur la lèvre. Fond plat, bord concave, lèvre

déjetée à méplat, soulignée de gorges à l’extérieur. Pâte beige orangée, avec nodules rouges et particules de mica,

surface lissée.

2090-03 : petit pichet globulaire à ouverture large et à une anse attaché sur la lèvre. Fond plat, bord concave, lèvre

déjetée à méplat. Pâte orangée, avec nodules rouges et particules de mica, surface lissée.

4.3. Les pots

Sur notre site, les pots sont la forme la mieux documentée. En effet, on en totalise au moins quatre-vingt-neuf. Ils se répartissent de la façon suivante :

Catégorie CC CO CS CG Kaol NTEng.

MicacéTotal

NMI 18 13 8 42 3 3 2 89

Pourcentage 20.7 14.9 9.2 47.1 3.4 3.4 1.1 99.8

La majorité des pots est cuite en atmosphère réductrice. Les profils sont assez simples : panses ovoïdes, fonds plats et bords concaves ou juste obliques. Il est difficile de les rattacher à un type précis. Il est possible que certains pots, à pâte claire ou orangé, aient perdu leur engobe micacé, le seul exemplaire qui l’a conservé présente en effet une pâte assez similaire à la leur.

FIG 40 2,5 5 cm

Cruches

2090-032090-01

1105-08

1105-09

23MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

La fonction des pots reste souvent incertaine. Ils peuvent servir au stockage des aliments, mais également à leur cuisson. Le type de pâte peut évidemment constituer un indice : ainsi les pâtes kaolinitiques sont réputées pour leur résistance thermique, de même, les engobes micacés pourraient avoir recouvert de pré-férence les vases culinaires. En revanche pour les pâtes plus polyvalentes comme les pâtes grises sableuses, seuls des aménagements spécifiques pour des couvercles ou des traces d’exposition au feu peuvent servir d’indicateurs et ils sont assez rares dans notre série.

Fig 5 - Vaisselle de stockage et de service : pots en céramique commune 3021-37 : grand pot à pâte grise : pot ovoïde à bord concave et lèvre ronde, souligné par une gorge. Fond plat. Pâte

grise, fine et sableuse. Surface engobée ou lustrée et enfumée.

1014-27 : pot à pâte grise fumigée : panse ovoïde, bord concave et lèvre ronde. Pâte grise et fine, surface lissée et

fumigée.

3021-05 : petit pot à pâte grise : panse ovoïde, bord concave, lèvre ronde et fond plat. Pâte grise, à fin dégraissant

sableux très micacée.

1105-30 : grand pot à pâte grise sableuse : épaulement concave, bord oblique et lèvre ronde. Pâte grise avec fin

dégraissant sableux, surface lissée.

2090-22 : petit pot à pâte grise fumigée : arrondi, bord légèrement oblique et lèvre ronde. Pâte fine, grise et surface

noire, lissée et fumigée.

2090-23 : petit pot de type Santrot 250, chrono. 40/110 : bord convergent et lèvre déjetée. Pâte fine grise et surface

noire, lissée et fumigée.

FIG 50 2,5 5 cm

Pâte grise

2090-22 2090-231105-30

3021-05

1014-27

3021-37

24MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fig 5 - Vaisselle de stockage et de service : pots en céramique commune 1014-05 : petit pot à pâte orange et bord concave : épaulement arrondi, bord concave et lèvre ronde. Pâte orange

clair avec fin dégraissant sableux. Pas de traitement de surface visible.

1105-27 : pot en céramique non-tournée : bord concave, lèvre ronde, pas de liaison col/panse. Pâte sableuse brun-

rouge, surface noire lustrée.

3076-04 : grand pot à pâte sombre : bord concave à lèvre plate. Poterie probablement non tournée. Pâte aérée,

grisâtre, avec dégraissants assez gros mais peu abondants, surface beige, nombreuses vacuoles dans la tranche et

en surface.

FIG 50 2,5 5 cm

Pâte claire

1014-05FIG 50 2,5 5 cm

1105-27

Non tournée

3076-04

25MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fig 93021-37 : grand pot à pâte grise : pot ovoïde à bord concave et lèvre ronde, souligné par une gorge. Fond plat. Pâte

grise, fine et sableuse. Surface engobée ou lustrée et enfumée.

5. Vaisselle culinaire

5.1. Les pots

En dehors des pots à engobe micacé il est délicat d’affirmer la fonction culinaire des pots découverts à Marmande sur le site de Picard nord. Quelques uns de nos vases présentent des encroutements de suie sous les lèvres, mais étant donné le médiocre état de conservation de la plupart, il est probable que nous sous-estimions le nombre de pots destinés à la cuisson.

FIG 9

0 5 cm 3021-37

Pâte grise

26MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fig 6 - Vaisselle de cuisine : pots, plats et marmites2090-09 : pot à engobe micacé : bord concave et lèvre plate, épaulement arrondi. Pâte orange à fin dégraissant

sableux, traces d’exposition au feu sous la lèvre, restes ténus d’engobe micacé sous la lèvre et dans la gorge à la

liaison panse/bord.

5.2. Les bouilloires

Notre corpus comptabilise une vingtaine de bouilloires, la plupart à pâte blanche ou jaune pâle de type kaolinitique et pour quatre cas à pâte grise, très dure, gréseuse. Ce type de vase est relativement courant pendant toute l’Antiquité. Ces cruches servaient à faire bouillir de l’eau, on remarque presque systématiquement des traces de brûlures sous le bec verseur et parfois un dé-pôt calcaire à l’intérieur. Généralement, elles sont fabriquées avec des argiles kaolinitiques, connues pour leurs qualités de résistance à la chaleur (Batigne, Desbat 1996).

En Aquitaine, ces vases sont bien connus, ainsi à Bordeaux où on a trouvé des bouilloires sur le site de la place des Grands-Hommes dans des niveaux datés entre 20 et 40 de notre ère (Sireix 1997, 99), mais éga-lement sur le site de la Cité Judiciaire dans des couches plus tardives (260/310) (Sireix, Duboé 2009, 375). On peut, d’ailleurs, remarquer que les exemplaires de Marmande se rapprochent indubitablement des vases mis au jour à la Cité judiciaire : les profils, autant que les descriptions de pâte correspondent assez bien, en particulier pour les bouilloires à ouverture large (Sireix, Duboé 2009, fig. 25, n° 142 et 25). Une datation de la fin du IIIe et du début du IVe siècle, équivalente de celle des niveaux de la Cité Judiciaire, est donc peut-être plus pertinente pour certains de nos exemplaires.

FIG 60 2,5 5 cm

Pot à engobe micacée

2090-09

27MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fig 4 - Vaisselle de stockage et de service : cruches à pâte claire

1014-12 : bouilloire à pâte kaolinitique : col étroit, lèvre ronde formant un petit bandeau et bec pincé. Pâte écrue,

très dure avec fin dégraissant de quartz, surface lissée et traces d’exposition au feu sous le bec.

1014-13 : bouilloire à pâte kaolinitique grise : col large, lèvre en baïonnette et bec pincé. Pâte grise, très dure, zones

rosâtres en surface. Toucheur rugueux.

5.3. Les plats à cuire

Les plats à engobe rouge interne de type pompéien sont assez rares sur notre site : nous n’en possédons que trois exemplaires. Cependant, une fois encore, les mauvaises conditions de conservation de la céra-mique peuvent expliquer la faiblesse de ce nombre : les engobes pourraient avoir disparu et les fragments seraient alors comptabilisés avec les céramiques sombres.Les fragments que nous avons mis au jour sont fabriqués dans une pâte orange à brune, sans dégraissant visible à l’œil nu à l’exception de nombreuses particules de mica. L’intérieur et la lèvre ont reçu un engobe rouge foncé, mat. Le profil se rapproche de la forme Santrot 41 (Santrot 1979, 58). Les potiers des officines de Vayres ont produit de type de plat (Sireix, Maurin 2000, 17) que l’on retrouve dans la plupart des opérations archéo-logiques réalisées à Bordeaux (Sireix 1997, 88, 93, 97, 100 et 106) dans des contextes du Ier au IVe siècle (Sireix, Duboé 2009, 359 et Fig 6).

Un autre plat de forme équivalente a été trouvé, mais il est fabriqué, cette fois, en pâte grise sableuse et micacée. Toutefois, sur notre site de Marmande, il apparaît que ce type de plat à cuire était moins prisé que les marmites, par exemple.

FIG 40 2,5 5 cm

Cruches

1014-13

1014-12

28MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Fig 6 - Vaisselle de cuisine : pots, plats et marmites3021-01 : plat à cuire de type S 41 (Vayres ?), chrono. 0/300 : fond plat, bord divergent à lèvre ronde. Pâte fine

orange à noyau gris, très micacée. Traces d’engobe rouge mat à l’intérieur et sur la lèvre.

1014-30 : plat à cuire en pâte grise : fond plat, bord divergent à lèvre ronde. Pâte grise à fin dégraissant sableux,

très micacée. Surface lissée.

5.4. Les marmites

Les marmites trouvées à Picard nord sont au nombre de vingt-et-une. Quinze sont fabriquées en pâte grise à dégraissant fin, sableux et micacé, trois sont à pâte claire, revêtue d’un engobe micacé, il faut leur asso-cier les deux autres marmites à pâte orange qui ont certainement perdu leur engobe, et enfin, la dernière est en pâte de type kaolinitique grisâtre et très dure.

Ces marmites tripodes sont plutôt de petite taille : elles présentent pour la plupart un diamètre autour de 20 cm. En revanche, elles sont généralement assez profondes.

Les exemplaires à engobe micacé ou à pâte rouge se rapprochent du type Santrot 85 (Santrot 1979, 74), répandu à Bordeaux entre 40 et 80 de notre ère. Ce sont des marmites tripodes à vasque assez profonde, le bord est droit ou légèrement divergent à lèvre déjetée, le fond est convexe muni de pieds à section rectan-gulaire. On en a découvert des fragments notamment lors de l’opération de la Place des Grands-Hommes, dans des niveaux du milieu du Ier siècle (Sireix 1997, 100).

En revanche, les marmites à pâte grise pourraient appartenir à une période plus récente. Des vases simi-laires, morphologiquement et techniquement ont été découverts à Bordeaux, lors des fouilles de la Cité Judiciaire. C’est le cas, tout d’abord, d’une marmite carénée, à parois convexes et fond plat, dont la pâte est grise à fin dégraissant sableux et micacé (n° 3021-02, fig 6): elle correspond point par point à l’exemplaire décrit par C. Sireix et M. Duboé (Sireix, Duboé 2009, 364, fig 14, n°6). On peut associer à ce modèle une autre marmite (n°1014-26, fig 6), qui n’en diffère que par le profil de la lèvre, épaissie à l’intérieur. Le site de Marmande a également livré plusieurs marmites tripodes à panse arrondie, avec une lèvre en bourrelet. On peut les comparer au type Santrot 94 (Santrot 1979, 76) datable entre le IIe et le IVe siècle. Mais, les exemplaires découverts à la Cité Judiciaire de Bordeaux offrent encore plus de similitude, surtout en ce qui concerne la pâte et le traitement de surface (Sireix, Duboé 2009, 364, fig 14, n°16 et 47).

FIG 60 2,5 5 cm

Plats à engobe rouge interne et à pâte grise

3021-01

1014-30

29MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Pour conclure, les marmites tripodes de notre corpus sont particulièrement intéressantes dans la mesure où elles permettent de mettre en perspective certaines associations de mobilier. Par exemple, lorsqu’elles côtoient de la sigillée de Lezoux, ces marmites nous invitent à proposer des datations plus tardives, fin IIIe, début IVe siècle, souvent difficiles à valider à partir du seul mobilier céramique. C’est le cas pour les US 1014, 1105, 1189 et 3021.

Fig 6 - Vaisselle de cuisine : pots, plats et marmites3021-02 : marmite tripode à pâte grise, chrono 260/310 : panse hémisphérique avec petite carène, lèvre ronde

rentrante soulignée par une gorge à l’extérieur, partie inférieure cannelée et fond plat. Pâte grise à fin dégraissant

sableux, nombreuses particules de mica, surface soigneusement lissée, noire.

3021-04 : marmite tripode à pâte grise de type Santrot 90/94, chrono IIe-IVe s : panse globulaire, lèvre en bourrelet,

partie inférieure cannelée et fond plat, pieds de section ovale attachés au niveau des cannelures. Pâte grise à fin

dégraissant sableux, nombreuses particules de mica, surface soigneusement lissée, noire.

1105-34 : marmite tripode à pâte grise de type Santrot 90/94, chrono IIe-IVe s : panse globulaire, lèvre en bourrelet,

partie inférieure ornée de gorges. Pâte grise à fin dégraissant sableux, nombreuses particules de mica, surface soi-

gneusement lissée, peut-être engobée ou au moins fumigée.

1014-26 : marmite tripode à pâte grise, chrono 260/310 : panse hémisphérique avec petite carène, lèvre ronde

épaissie à l’intérieur soulignée par une gorge à l’extérieur, partie inférieure cannelée et pieds de section ovale

attachés au niveau des cannelures. Pâte grise à fin dégraissant sableux, nombreuses particules de mica, surface

soigneusement lissée, noire.

3021-03 : marmite tripode à pâte grise : panse carénée, lèvre rentrante épaissie à l’intérieur et à l’extérieur, partie

inférieure cannelée et fond concave, pieds de section ovale attachés au niveau des cannelures. Pâte grise à fin dé-

graissant sableux, nombreuses particules de mica, surface lustrée, noire.

FIG 60 2,5 5 cm

Marmites

1105-34

3021-04

1014-26

3021-02

3021-03

30MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

5.5. Les mortiers

Cinq mortiers en céramique commune ont été ramassés sur le site de Marmande. La forme varie peu puisqu’on peut tous les rapprocher des mortiers à lèvre retombante du type Cl-Rec 21 (Lattara 1993, 242) ou Santrot 191-193 (Santrot 1979, 113-114), datable des deux premiers siècles de notre ère. La qualité des pâtes en revanche est assez hétérogène : pâtes orangées, claire ou kaolinitique.

Fig 2 - Vaisselle de table et de cuisine : formes ouvertes en céramique commune1105-15 : mortier à pâte orange de type Cl-Rec 21 chrono 50/200 : panse hémisphérique avec légère carène, lèvre

en collerette pendante soulignée par une petite baguette à l’intérieur. Pâte orange clair, pulvérulente, fin dégrais-

sant sableux et particules de mica, surface lissée.

6. Amphores

Le site de Picard Nord a livré assez peu de fragments d’amphores : seulement 83 soit moins de 2%. En outre, on ne dénombre que dix-neuf individus, car les tessons sont essentiellement des panses non identifiables. Ainsi nous n’avons pu reconnaître que cinq exemplaires. Trois sont des fragments de panse à gros dégrais-sant de quartz qui appartiennent vraisemblablement à des amphores de Tarraconaise, de type Pascual 1, datable du milieu du Ier siècle av. n. è. jusqu’au milieu de Ier siècle de n. è. Les deux autres fragments sont des amphores gauloises. Un bord à lèvre triangulaire correspond au type Gaul 5 que l’on attribue à la période 50/120. Le second fragment, appartennant à une amphore de type Gaul 3/5 (Berthault, Vernou 2005, 382, Fig 11), est représentatif des productions d’Aquitaine. En effet, le vignoble se développe en Aquitaine à partir du milieu du Ier siècle (Berthault 2000, 55-69). Dans un premier temps, ce vin est conditionné dans des amphores imitant des types d’autres régions, puis, progressivement les producteurs aquitains vont créer des formes originales. Le type Gaul 3/5 et ce ceux-là. Notre exemplaire est fabriqué dans une pâte calcaire, beige rosé, le bord se distingue par un large bandeau terminé par une lèvre triangulaire aplatie.

Fig 7 - Vaisselle Transport : amphores

3083-01 : amphore gauloise de type Gaul 5 chrono 50/120 : col haut et bord triangulaire. Pâte fine, beige. Surface

lissée.

FIG 20 2,5 5 cm

1105-15

Claire

FIG 70 2,5 5 cm

Amphore

3083-01

31MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Pour conclure, nous reviendrons tout d’abord sur l’état de conservation assez médiocre de notre lot de céramique qui est peut-être à l’origine d’une perte d’information non négligeable. Toutefois, cette série n’est pas dénuée d’intérêts : • Elle nous fournit des hypothèses de datation, non seulement à partir des sigillées relativement pré-

sentes, mais également, et c’est plus original, à partir de certaines formes en céramique commune. En effet, quelques vases possèdent des points communs avec des exemplaires mis au jour récemment à Bordeaux ; cette série est d’autant plus originale qu’elle documente des périodes assez mal connues

• Elle constitue un corpus assez homogène, où dominent les céramiques communes et les productions régionales. Parallèlement, l’échantillon de formes est assez varié et pourra faire l’objet de comparai-sons pertinentes avec d’autres sites aquitains.

32MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Bibliographie

Batigne (C.), Desbat (A.) 1996, Un type particulier de «cruche»: les bouilloires en céramique d’époque romaine (Ier-

IIIe siècles). S.F.E.C.A.G. Actes du congrès de Dijon (Marseille 1996) 381-393.

Berthault (F.) 2000, Aux origines du vignoble bordelais, il y a 2000 ans, le vin à Bordeaux, éd. Féret, Bordeaux.

Berthault (F.) et Vernou (C.) 2005, Les débuts de la viticulture en Aquitaine, dans L’Aquitaine et l’Hispanie septen-

trionale à l’époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux. Actes du colloque Aquita-

nia de Saintes (11-13 sept. 2003), Aquitania, suppl. 13, Bordeaux.

Bet (P.), Vertet (H.) 1986, Les ateliers du Centre de la France : le groupe de Lezoux, in La sigillée gallo-romaine, D.A.F.,

n°6, 138-145.

Brassous (L.) 2009, Origine et datation des céramiques à parois fines retrouvées dans la région bordelaise. L’apport

d’une fouille de sauvetage urbain, in La Cité Judiciaire. Un quartier suburbain de Bordeaux antique, Aquitania, Supplt

15, 397-410.

Deneauve (J.) 1969, Les lampes de Carthage, éd. du CNRS, Paris.

Lattara 1993, ss dir. Py (M.), Dictionnaire des céramiques antiques (VIIe s. av. n.è. –VIIe s. de n.è.) en Méditerranée nord-

occidentale, Lattara n°6, Lattes.

Martin (T.) 1986, Les ateliers du Sud de la France : le groupe de Montans, in La sigillée gallo-romaine, D.A.F., n°6, 58-

93.

Mayet (F.) 1975, Les céramiques à parois fines de la péninsule ibérique, éd. de Boccard, Paris.

Santrot (M.-H. et J.) 1979, Céramiques communes gallo-romaines d’Aquitaine, éd. du CNRS, Bordeaux.

Rigoir (J.) 1968, Sigillées paléochrétiennes grises et orangées, Gallia, t. XXVI, 177-244.

Rigoir (J. et Y.), Meffre (J.-F.) 1973, Les dérivées de sigillées paléochrétiennes du groupe atlantique, Gallia¸ t. XXXI,

207-263.

Sireix (C.) 1997, La céramique commune, in Les fouilles de la Place des Grands-Hommes, Pages d’archéologie et

d’histoire girondines, n°3, 85-109.

Sireix (C.) 2009, Introduction à l’étude des céramiques antiques, in La Cité Judiciaire. Un quartier suburbain de Bor-

deaux antique, Aquitania, Supplt 15, 345-348.

Sireix (C.), Duboé (M.) 2009, Les céramiques communes de la phase 4B (260-310 p.C.), in La Cité Judiciaire. Un quar-

tier suburbain de Bordeaux antique, Aquitania, Supplt 15, 349-385.

Sireix (C.), Maurin (L.) 2000, Potiers de Vayres, in Productions régionales et importations en Aquitaine, S.F.E.C.A.G.

Actes du congrès de Libourne, 11-28.

Soulas (S.) 1996, Présentation et provenance de la céramique estampée à Bordeaux, Aquitania, n°14, 237-253.

Tilhard (J.-L.) 1997, Les céramiques fines, in Les fouilles de la Place des Grands-Hommes, Pages d’archéologie et

d’histoire girondines, n°3, 33-64.

33MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

1. Présentation du corpus

Les verres issus des fouilles de Marmande constituent une série relativement restreinte de 98 fragments qui correspondent à une trentaine d’individus. Le matériel est très fragmenté et ces petits éléments sont difficilement identifiables.Ils sont inégalement répartis entre 17 Us : la couche 3022 (St 97) totalise presque 60% des tessons tandis que la majorité des autres niveaux a livré moins de 5 fragments.

Nous avons distingué lors de l’inventaire quatre qualités de verres en nous fondant essentiellement sur la couleur. La répartition des fragments par Us est la suivante.

n° fait n° us Bleu nat. Vert nat. Incolore émeraude Total

St 11 1013 1 1 2

St 11 1014 1 1

St 13 1019 1 1

St 173 1105 11 11

1110 1 1

St 196 1179 1 1 2

St 96 1181 2 2

St 173 1189 7 7

St 183 2061 1 1

St 61 2090 5 5

3008 1 1

St 87 3021 1 1 2

St 97 3022 22 1 35 58

St 97 3076 1 1

St 97 3077 1 1

St 248 3080 1 1

HS 1 1

Total 41 4 52 1 98

Les verres décolorés, transparents ou plus souvent à peine translucides, dominent notre lot. Ce sont sou-vent des fragments de faible épaisseur. Les fragments de couleurs naturelles, bleues ou vertes, sont égale-ment bien documentés. D’un point de vue technique, le corpus est dominé par la vaisselle en verre soufflé et soufflé dans un moules. Les vases moulés sont plus rares.

Annexe 3Étude du verre

Par Laetitia Pedoussaut, céramologue Hadès.

34MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

On peut donc parler d’une réelle homogénéité dont l’origine est à la fois chronologique et culturelle. En effet, nos fragments proviennent de niveaux de datations équivalentes et il constitue un ensemble de vaisselle d’usage plutôt quotidien.

2. Un répertoire chronologiquement cohérent

2.1. Les formes ouvertes

Les coupes sont assez mal documentées sur notre site. On peut n’en compte que deux. La première est une coupe côtelée (Fig. 8 n°3022-20). Ces formes moulées sont bien connues, on peut les rapprocher du type AR 2.2 ou Isings 3b, datable du Ier siècle de notre ère. Notre exemplaire est en verre de couleur naturelle bleue, les côtes sont régulières, assez espacées et en fort relief. On observe sur le bord des traces de retouches destinées à en réduire l’épaisseur. Cette coupe appartient à la dernière génération des formes côtelées moulées datable de la période flavienne (Fontaine 2006, 316-317).La seconde coupe est une forme soufflée à la volée en verre incolore. Le bord est très évasé avec une lèvre ronde adoucie (Fig. 8 n°1181-05). Nous n’avons pas réussi à trouver d’équivalent typologique à ce vase.

Un fragment de bord orné d’un feston ourlé (Fig. 8 n°3080-03) appartenait soit à une coupe (Isings 42a) soit à une assiette (Isings 43/AR 108). Ces assiettes de la seconde moitié du Ier siècle de n.è. sont bien connues dans le Sud-est de la Gaule (Foy, Nenna 2001, 133, fig. 164-4 ou Foy, Nenna 2003, 257, fig. 105 et 111)

2.2. Les gobelets

On totalise trois gobelets dans le lot étudié. Le premier est signalé par un fond en verre bleu naturel. Il n’est pas identifiable.Le second fragment correspond à la base d’un gobelet à la jonction avec un pied de forme tronconique (Fig. 8, n°3022-24). On peut le rapprocher des verres à boire, à pied rapporté, décrits par D. Foy et M.-D. Nenna (Foy, Nenna 2003, 285, Fig. 227 à 230). La qualité de verre correspond également. Ces gobelets sont datables de la seconde moitié du IIe siècle.Le dernier individu est un fragment incolore de panse avec un décor de fin cordon rapporté formant un ovale étiré dans le sens de la hauteur. Ce genre d’ornement est connu sur des gobelets de type AR 48 (Rütti 1991, pl. 52, n°1215-1216).

2.3. Cruches et pots prismatiques

Les cruches soufflées dans des moules en verre épais sont très communes dans les contextes d’habitats à partir de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère (Foy, Nenna 2003, 262). La majorité est à panse de sec-tion carrée, en verre épais de couleur naturelle verte ou bleu (Type AR 156/Isings 50-51). Notre site a livré quatre vases de cette forme. Les fonds peuvent être ornés de cercles ou de marques plus complexes (Fig. 8 n°3076-01). On pense que ces cruches étaient utilisées pour le service à table ainsi que pour le transport.

Doté d’un bord droit, formé par repli, un exemplaire de pot AR 118.1 a été découvert sur notre site (Fig. 8, n°1179-05/3077-10). Ces pots prismatiques sont également bien adaptés au transport. Leur forme stan-dardisée, car soufflée dans un moule, et l’utilisation de verre bleu ou vert naturel, en font un vase fonction-nel qui se prête parfaitement au conditionnement. Ces pots sont très répandus à partir du milieu du Ier siècle et au IIe siècle (Foy, Nenna 2001, 202).

2.4. Balsamaires

Le fragment n° 3022-33 (Fig. 8) est le seul représentant de la classe des balsamaires ou Unguentaria. Il

35MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

s’agit d’un petit bord concave en verre incolore dont on peut difficilement identifier le type en raison de l’absence de la panse. Ces petits flacons soufflés sont destinés au conditionnement des parfums. Ils sont communs en Gaule au Ier et IIe siècle de notre ère (Rütti 1991, Forme AR 129 à AR 134, 53).

3. Éléments de chronologieLe verre recueilli lors des fouilles de Marmande constitue un ensemble cohérent autant d’un point de vue technique que concernant le répertoire des formes. Nous ne disposons pas de nombreux points de repère mais tous les types identifiés sont plus ou moins attribuables à la même période, soit à la seconde moitié du Ier siècle et au IIe siècle.

Le tableau suivant synthétise les données chronologiques établies à partir du verre et les confronte à celles que nous avons déduites de l’étude des céramiques. Globalement, on observe une réelle convergence de ces indices.

n° fait n° us nr NMI éléments datant Datation verre Datation céram

St 11 1013 2 2 mélange

St 11 1014 1 1 AR 156/Is. 50 50/210 90/200

St 13 1019 1 1 AR 166 20/110 50/150

St 173 1105 11 1 IIe - IVe

1110 1 1 Ier - IIe

St 196 1179 2 2 AR 118.1 /Is 67b 40/190 370/500

St 96 1181 2 1

St 173 1189 7 2 IIe - IVe

St 183 2061 1 1

St 61 2090 5 2 AR 156/Is. 50 50/210 70/200

3008 1 1 60/100

St 87 3021 2 2 AR 156/Is. 50 50/210 IIe - IVe

St 97 3022 58 9

AR 2.2/Is 3b (Ier siècle de n.è.) ; Foy, Nenna 2003, fig. 229-230, p.285-286 (mil. IIe siècle)

milieu IIe siècle. IIe

St 97 3076 1 1 AR 156/Is. 50 50/210 60/160

St 97 3077 1 1 AR 118.1 /Is 67b 40/190 Ier - IIe

St 248 3080 1 1 AR 108/Is 43 50/100

HS 1 1

Total 98 30

36MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010FIG 8

0 2,5 5 cm

Verre

3022-20

3076-01

3080-03

1179-053077-10

3022-34 3022-24

3022-33

1181-05

Fig 8 - Vaisselle en verre

Dessins de L. PEDOUSSAUT, Hadès, 2009.

37MARMANDE – PICARD NORD, Commune de Marmande (Lot-et-Garonne). HADÈS, 2010

Bibliographie

FONTAINE (S.D.) 2006, Le verre, in Bats M. éd. Olbia de Provence (Hyères, Var) à l’époque romaine (Ier s. av. J.-C.-VIIe s. ap. J.-C.) Collection Etudes massaliètes, p. 307-381.

FOY (D.) et NENNA (M.-D.) 2001, Tout feu, tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France, Aix-en-Provence.

FOY (D.) et NENNA (M.-D.) 2003, Productions et importations de verre antique dans la vallée du Rhône et le Midi méditerranéen de la France (Ier-IIIe siècles), dans Foy, D. et Nenna M.-D. éd. 2003, Echanges et commerce du verre dans le monde antique, Actes du Colloque international de l’Association Française pour l’Archéologie du Verre (Aix-en-Provence et Marseille, 7-9 juin 2001), Instrumentum, 24, Montagnac.

ISINGS (C.) 1957, Roman Glass from Dated Finds, Groningen-Djakarta.

RÜTTI (B.) 1991, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. Forschungen in Augst, 13/1-2. Augst.

![[tapuscrit original] Femme et langue. Sexe et langage (1982)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6336af56e8daaa60da100428/tapuscrit-original-femme-et-langue-sexe-et-langage-1982.jpg)