Cambio cultural y romanización en el suroeste peninsular / BERROCAL RANGEL, L.

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Cambio cultural y romanización en el suroeste peninsular / BERROCAL RANGEL, L.

Anas - 2t3 (1989.- 1990) pp. 103 - 122 103

CAMBIO CULTURAL Y ROMAI\IZACIONEII EL SUROBSTE PBI\INSULAR

LUIS BERROCAL RANGEL

La proliferación de actuaciones arqueológicas durante los últimos años está permi-tiendo un conocimiento cada vezmâs profundo de ciertos ternas y fenómenos que, si bienno poco tratados con anterioridad, adolecían de un exceso de conjeturas e informacionesteóiicas extrapoladas de las fuentes escritas greco-latinas y, en menor medida, de viejasexcavaciones.

Este es el caso de la sucesión de cambios culturales acaecidos entre las poblacioneshispanas desde finales del siglo III a. C. hasta bien entrada la Era Cristiana, generalmenteexCesivamente considerados bajo el término "romanización" (1). Sin embargo, si difíciles aceptar fechas que limiten estos cambios culturales, más lejos de la realidad está el ha-cerlos extensivos ã toda la Península, tanto en lo referido a la cronología como a lamisma naturaleza del cambio.

Incluso en areas menores, como las que coffesponderían a las provincias imperiales oa entidades "regionales" actuales, el proceso así denominado se presenta con numerosasvariantes y planteamientos locales (2).

Aunque en los tratados modernos se reconocen generalmente de tres a cinco grandesfases, correspondientes a otras tantas zonas geográficas en la conquista de la Península,

(1) Lastre arrastrado desde hace décadas, incluso en trabajos de la categoría indiscutible de los de ClaudioSánchez Albomoz.; C. Sánchez Albornoz, "Proceso de.la romanización de España desde los Escipiones hastaAugusto." Anales de Historia Antigua y Medieval, 1949(Z)Þara una visión reciente consúltense, entre otrâs, la siguientes ob¡as.; M. Bendala Galán, 'I a perduraciónpúnica en los tiempos romanos. El caso de Carmo". Huelva Arqueológica, VI-198¿ l'9J-ZpZ; Varios, Indi-genismo y Romanización el Conventus Asturum. Ministerio de Cultura -Universidad de Oviedo, 1983.; E.Cerrillo Martín de Cáceres, La vida rural romana en Extremadura. Publicaciones Univ. Extremadura, Cá-ceres, 1984, 49 y ss.; A. Anibas Palau, La Romanització de les Illes Balears. Univ. Palma de Mallo¡ca,1984,52 pp.; M. Salinas de Frias, Conquista y Romanización de Celtiberia. Acta Salmanticensia, 17, Sala-manca, 1986, 196 pp.; F. H. Stanley, lioman Lusitania: Aspects of Provincial Romanization. UniversityMicrofilms Internaiiõnal, Michigan,- 198 8,326 pp.; J . M. Blázquez. Nuevos estudios sobre la romanización.Fundamentos, 101, Istmo, Maãrid, 1989,646 þp.; J. deFrancisco Martín, Conquisfa y romanizacìón deLusitania. Acta Salmanticensia, 58, Salamanca,1989,402 pp.; N. Santos Yanguas, El Ejército y la Roma-nización de Galicia. Serv. Pubiicaciones Universidad de Oviedo, 1990, 305 pp'

LUIS BERROCALRANGEL

éstas fueron conjeturadas generalmente con los datos recogidos en las Fontes HispaniaeAntiquae (3), mientras el estudio arqueológico nos lleva, hoy, a observar diferentes pau-tas dê comportamientos en el transcurso de la conquista y romanización en cada una dedichas extensas áreas (4).

Esto es especialmente notorio cuando se aborda el estudio de las amplias regiones delOccidente Peninsular, sin duda las que presentan un mayor déficit en el conocimiento delos pueblos prerromanos que las habitaban (5). Si los estudios tradicionales han tenidouna especial incidencia en la llamada "Cultura Castrexa" del NO. y en los poblados vetto-nes de llamado complejo cultural de "Cogotas II" (6), el conocimiento sobre los otrospueblos atlánticos, luiitanos, célticos y cunetes, es aún muy escaso y apenas escapa de lasðonsabidas informaciones sobre Viriato y las guerras lusitánicas o de los nombres de al-gunos de sus oppida y costumbres, transmitidos por Livio, Polibio, Apiano, Plinio o Es-trabón (7).

Dentro del proceso de evolución de la Conquista trazado en las. Fuentes Clásicas, Sie-rra Morena jugó el mismo papel de contención y frontera que entre los pueblos prenoma-nos supuso, al menos, en los confines del Suroeste Peninsular. Así por los datos recopila-dos errla "Geografía" de Estrabón y los posteriormente recogidos en la "HistoriaNatural"de Plinio entrebtros de menor entidad, se deduce que la cuenca del Sado y la del Guadia-na, desde aproximadamente el punto en que este río tuerce su cauce hacia el Sur hasta lasreferidas eitribaciones occidentales de Sierra Morena, fueron habitadas por pueblos de

104

(3) A. Schulten, Las guerras de|237 al 154 a. C., FHA, III, Ba¡celona, 1935.; Las gueffas del 154 al'72 a. C.,FHA, IV, Barcelona, 1937 .,Las guerras del72 al19 a. C., FHA, V, Barcelona, 1940. Geografía de Hispania.Estrabón. FHA, VI, Barcelona, 1952.; A. Garcíay Bellido, La España del siglo I de Nuestra Era (según P.Mela y C. Plinio).Austral,'744, Espasa Calpe, Madrid, 1947,301 pp.(4) Vãrios, Los Asentamientos Ibéricos ante la Romanización. Ministerio de Cultura /Casa de Yelá'zquez,Madrid,1988.(5) F. i. Lomas, "Pueblos celtas de la Península lbérica" Historia de España Antigua. Vol. I Protohistoria.C6tedra, Madrid, 1980, pp.: 83-106.; M. C. Fernández Ochoa, "Los pueblos prerromanos de la fachada atlán-tica: lusitanos y célticos.''Historia General de España y América, voll-2, Rialp, Madrid, 1987-a, pp:i?31-354.; Id. 'tl-a cultu¡a castreña de los pueblos del norte y noroeste en la Segunda Edad del hìerro." Histo-ria General de España y América, vol. I-2, Rialp, Madrid, 1987-b, ppl357-379.; A. Rodríguez Díaz, "Con-tinuidad y ruptura cultuial durante la Segunda Edad del Hierro." La Cultura Tartésica y Extremadura.Cuadernos Emeritenses, 2, Mérida, 1990, 72'1 -162.(6) F. Acuña Castroviejo, "Panorama de la cultura castrexa en el Noroeste de la Península Ibérica." Braca-raugusta, XXXI 1977-, pp;235 y ss.; J. C. Bermejo, La sociedad en la Galicia castreña. Santiago, 1978.;A. Blanco Freijeiro, "La Cultura Castreña" I Symposium Prehistoria Península Ibérica, 7960, pp.: I19 yss.; C. Femándèz Ochoa, 1987-b, op. cit.: 5, pp.:351-319.; A. Ferreira de Almeida, "Cerâmica castreja". Rev.Guimarâes, LXXXN, 7974, pp.: 171 y ss.; A. Romero Masia, El habitat castreño. 1976, Santiago. Véansetambién las monografías publicadas en la serie Arqueoloxiafl\4emorias.; J. Cabre, "Excavaciones de Las Co-gotas. Cardeñosa (Avila), t. El castro. " MJSEA, 110, 1930, Madrid.; Id., Excavaciones de las C-o-gotas. Car-deñosa (Avila), IL La Necrópolis. MJSE, 120,1932, Mad¡id.; J. Cabre, E. Cab¡e de Morán y A. Molinero, Elcastro y la necrópolis del Hierro Céltico de Chamartín de la Sierra (Avila). AAH, V, 1950.; C. Blasco Bos-qued, 'il-a Españã Celtibérica: la segunda edad del Hiero en la Meseta." Historia General de España yÃmérica, vol. I-2, Rialp, Madrid, 198?, pp.:297-327.; F. Femández Gómez, Excavaciones arqueológicasen el Raso de candeleda, I y II. Avila, 1986.(7). M. Maia, "Povos do Sul de Pofugal nas fontes ciássicas -Celtici e Tùrduli." Clio, II, 1980, pp.: 67-70.;Id., "Celtici e Turduli nas fontes clássicas." II Congreso Lenguas y Culturas Paleohispánicas (Lisboa,1980), 1985, pp: 165-178.; C. Fernández Ochoa, 1987-a, Op. cit.: 5.

Carnbio cultulal y romanización en el suroeste peninsular

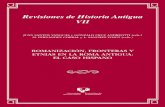

raigambre meseteña clenorninados "célticos" o Keltikoi (B). Eran poblaciones que al Esteclel Guadiana ocupaban una gran colnarca en la mitad occidental de la provincia de Bada-joz, especialmente definida por la cuenca del Ardila y denominada por los Clásicos comola Beturia de los Célticos (9), mientras a Occidente del Anas se extendían hasta el Ocea-no, en cuyas costas se les cita en torno al oppidum de Miróbriga (Santiago do Caçém),entre otros (Plinio,IV, 118) - (Fig. 1).

Sabemos, por el discurso general de la conquista y por alguna cita específica, queestas regiones al Este y Oeste del cauce bajo del Guadiana eran consideradas como Lusi-tania en el concepto que durante el siglo II a. C. se tenía de esta amplia región prerroma-na.

Así se desprende fácilmente del texto de Apiano al informarnos:

"Este final tuvo la gueffa de Viriato. El ejemplo de Viriato hizo que muchas otrasbandas recorrieran y desvastaran la Lusitania. Enviado Sexto Iunio Bruto contra ellas, re-nunció a perseguirias en aquella vasta región, comprendida entre los ríos Tajo, Lethes,Duero y Betis, navegables todos ellos" (Apiano,73).

Este dato refleja la concepción de la Lusitania de lps máximas expansiones teritoria-les logradas por Viriato y otros caudillos, durante toda la primera mitad del siglo II a. C.(no hay que olvidar que pese a que las victorias indígenas se sucedieron por toda la Mese-ta, fue la Turdetania la que sufrió la mayoría de las incursiones y ciudades de la cuencadel Baetis como Carmo, Itucci o Corduba son conquistadas o amenazadas por Viriato ymantenidas como parapetos ante los ejércitos rolnanos de la Ulterior, según se desprendede los textos de Apiano, 6l a63 y 66 o de Séneca enDe re ad patriam,ll2). Se explicatambién que, ante esa expansión territorial, los "célticos" del Suroeste fueran vistos y re-conocidos como lusitanos, habida cuenta del parentesco étnico y cultural que los unían,olvidando los auténticos confines de la Lusitania prerromana, entre las cuencas bajas delDuero y Tajo (9).

Esta concepción debió tener su importancia a la hora de trazar la división provincialentre la Bética y la Lusitania romanas, y quizás en ella esté la razón últirna de los exten-sos ter:renos que bajo administración emeritense se están localizando en el NO. de SierraMorena, dentio de los confines que, tradicionalmente, se habían supuesto para la Bética(10)

La artificial incorporación de la Beturia, especialmente de la "Céltica", a la posterior

105

(8) L. Berrocal Rangel, La Segunda Edad del Hierro en la Cuenca del Ardila. Memoria de Licenciatura,Universidad Autónoma de Madrid, 1988-a, 441 pp.; Id. ''Hacia la definición arqueológica de la Beturia de losCélticos: la cuenca del Ardila". Espacio, Tiempo y Forma, I (Homenaje a Ripoll), 1989.L. García Igiesias, "La Beturia, un problema geográfico de la Hispania Antigua." AEspA, XLIV, 1971, pp.:86-108.; A. M. Canto de Gregorio, ''La Beturia Ferrica: un problema de transmisión pliniana (y corolario parala Tabula Siarensis)." Etudes Celtiques, en prensa.(9) F. Russeli CorTez, "Contribucién al esiudio de la protohistoria de los "Lusitani" (entre el Duero y elTajo)." AespA, XXVUI, 1955, 90-101 pp.(10) J. M. Alvarez Martínez, "Algunas

-obseruaciones sobre ei Territoriurn Emeritense." Homenaje a Samuel

de los Santos, Albacete, 1988, 185-192.; Id. "Epoca Romana." Historia de la Baja Extremadul'a, v. I,1986, Badajoz, pp.: 104-106.; R. Wiegels, "Zum Teritorium der augsteiche Kolonie Emerita." MM, 17,

1916,pp,: ZS8 y^ss.; L. García lglesias,-'El Guadiana y los límites comunes de la Bética y la Lusitanìa." His-pania Ántiqua, II, 1974, pp 23-y ss,; A. M. Canto de Gregorio, "Colonia Iulia Augusta Emerita. Considera-ciones acerca de su fundación y ten'itorio". Gerión,7, 149 y ss.

106 LUIS BERROCALRANGEL

o P;bledos ¡om¡ni?¡dos.

- Càslelluh.

Figura 1.. Mapa del suroeste (Alentejo y O. de Badajoz) con ubicación de los yacimientos arqueo-lógicos citados en el texto.1. Cabeço de Vaiamonte (Monforte); 2. Castro de Segovia y poblados de Caia-Santa Eulalia@lvas); 3. Alcazaba de Badajoz. 4. Padraôzinho 1y 2 @lvas - Vila Viçosa); 5, S. Miguel da Mota(Alandroal); 6. Ebora Libera.litas luliø @vora); 7, Beatas (Redondo); 8. Caetobrigø(Setubal); 9.Salacia (Alcácer do Sal);10. Castro y fofialeza romana de Monte Novo (Reguengos); L1. Castrode Cuncos (Cheles); I2.Fortaleza romana del Castelo da Lousa (Moutaô); 13. Cerro del Castillejo(Oliva de la Frontera); 14. Seria Fama lulia (Castillo de Jerez de los Caballeros); 15. Cerro delGuruviejo (Burguillos de Cerro); 1.6. Ugultuniø Contrinuta luliø (Media de las Torres); 17, SanPedro y el Castrejón (Valencia del Ventoso); 18. El Castrejón (Bodonal de la Sierra); 19. Sierra dela Martela (Segura de León); 20. Nertobriga Concordiø luliø (Fregenal de la Sierra); 21. Castrejónde Capote (Higuera la Real); 22-23.Arrucci - ¿Turobrigø? (Aroche);24, Serpa (Serpa); 25. Pax.Iuliø (Beja);26. Myrtilis (Mértola); 27. Castellum de Manuel Galo (Mértola);28. Castella deCastro Verde; 29. Castella de Almodóvar;30.Vipasca - Mangancha (Aljustrel); 31, Garvão (Ou-rique); 32. Meribriga o Merobrigø (Odemira);33. Mirobrigø Celtiroruni (Santiago do Caçém),

Cambio culfural y romanización en el suroeste peninsular L0'7

.. I HE-C/a I

tr-1--1..2rt I

-¡\ I r,l¿-l r -tl

il ,, : I i:

rul'ilr

,^,ry,

Figura 2. Anforas republicanas, lucernas "de canal con decoración radial" y recipientes de origenmediterráneo, procedentes del castro de Capote (finales del siglo II - comienzos del I a.C.).

108 LUIS BERROCAL RANGEL

Provincia Bética, rompió en parte estos vínculos étnicos y geográficos, a causa de los mo-tivos estratégicos del planteamiento defensivo pompeyano realizado ante la respuesta de

Cesar (colocaron sus contingentes de la Ulterior, uno al Norte del Guadiana y el otroentre este río y Sierra Morena,es decir en la Beturia, según César en De Bellum Civile,I,38,r-2).

Siendo claro el apoyo que estos pueblos betúricos habían proporcionado a los lusita-nos durante el siglo II a. C. (11) e incluso ahora, a los pompeyanos, parece lógico suponerque, Ías la guerra, interesó mantener la división de estas tierras, e incorporar las meridio-nales a la Turdetania, el núcleo con mayor presencia y apoyo romano de la Península.

Sin embargo sería erróneo considerar el proceso de la Conquista del Suroeste comouna fase más en la sucesión de cambios culturales que desembocan en un relativo pero in-cuestionable grado de asimilación cultural.

Si este fenómeno de transformación viene definido por la difusión e implantación delos sistemas, elementos y complejos culturales de la Civilización Romana entre los pue-blos étnicos del Suroeste, su inicio debe retrotraerse hasta el comienzo de la relacionescomerciales que estos pueblos "Célticos" mantuvieron con la República Romana y susaliados turdetanos. Situar estos primeros contactos a finales del siglo III a. C., una vez eli-minado el poder cartaginés, parece del todo lógico, aunque los movimientos de rcchazo yresistencia que en un principio encabezaron algunos régulos turdetanos, debieron afectarindirectameñte a las poblaciones del interior, como se infiere por las conocidas participa-ciones de caudillos y tropas asalariadas de origen "céltico" (Diodoro 25,I0;Livio33,2I-26 y 34, 17) - (12).

La arqueología nos presenta en esta comarca del Guadiana - Sado, un siglo III a. C.habitado por pequeñas pbblaciones que, recogidas en asentamientos poderosamente forti-ficados, aún denominados "castros" o "castrejones", poseen una cultura material de claraadscripción mesetaña y raigambre continental. La huella que los elementos exteriores fe-nicios ejercieron durante la llamada Primera Edad del Hierro (13) casi ha desaparecido,aunque se mantiene en las formas de sus grandes vasijas de almacén o en la coroplástica

QÐ, alavez que se adoptan masivamente los pequeños utensilios de adomo personal algusto del estilo denominado de La Téne (15). Tras este siglo III y gran palte del IV, que

(11). J. J. Sayas Abengoechea, "Colonización y municipalización bajo César y Augusto: Bética y l,usitania".Aspectos de la Colonización y municipalización de Hispania. Cuadernos Emeritenses, 1, Mérida, 1989,46-4'1.(12). Sobre el grado y la naturaleza de la "romanización" de la Bética véanse, por,ejemplo: l\4. Bendala, 1982,Op. Cit. ZVp:1SI-ZOZ.; M. Bendala, "Los Cartagineses en Hispania. " Historia General de España y Amé-riia,l-2 Ria1p, Madrid,198'7,115-170.; J. M. B|ár,qu'ez, 1989, Op. Cit.2,Pp:7-36.(13) C. de Mèilo Beirao, Une civilìsation protohistorique du Sud du Portual (1 Age du Fer). De Boccard,Paris, i986.; M. Almagro Gorbea, El Bronce Final y el Periodo Orientalizante en Extremadura. BPH,XVI, Madrid, 1977.(14) C. de Mello Beirao E. M. Varela Gomes, "Coroplastía da I Idade do Fero do Sul de Portugal". Homma-ge au G. Zbyszewski, Paris, 1984, p: 431-468.; C. de Mello Beirao et Alii, "Depósito votivo da I,r ldade doFerro de Garvâo. Noticia daprimerá campanha de escavaçôes". OArqP,3, ser. IV, 1985, p:45-135.; L. Be-nocal Rangel, El altar prerromano de Capote (Higuera la Real, Badajoz). Ensayo etno-arqueológico de un ri-tual "céltico" en el S. O. Peninsular. Monografías Museo Arqueológico de Badajoz' 3, en prensa.(15) T. Judice Gamito, "A Idade do Ferro no Sul de Portugal. Problemas e perspectivas:. Arqueología, 6,1983, Porto, pp 32-43.; L. Berrocal Rangel, "El asentamiento "céltico" del Castrejón de Capote(Hìguera laReal, BadajoZ)." Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Universidad Autónoma de Madrid, 16, 1989,en prensa.

Carnbio cultural y romanizaciót-t en el suroeste peninsular 109

se han caracterizado por la falta de materiales importados desde el Mediterráneo o sus co-

lonias, aparecen cluraite todo el siglo II las cerámicas de orígen_itálico, primelo,y más es-

.uru-êni", las campanienses "4" y producciones afines; después, más_ex-te-ndidas.y^ junto

a ánforas y lucernaô, las de las claseì "8". Excavaciones como las de La Martela (Seg_ura

de León), Capote (Higuera la Real), Nertógriga (Fregenal de la Siena), Alcuzaba de Ra-

dajoz, Sêgovia @lìas), Vaiamonte (Estrernoz), Alcáðer do Sal o Miróbriga (Santiag.o do

Caçém), õnÍe otras, van confirmado estas primeras presencias de los productos itálicos( l6).

Las excavaciones realizadas en el castro o castrejón de Capote (Higuera la Reat)

desde 1987, nos han permiticlo documentar la evolución de la cultura material indígena

ante el impacto de Roma, desde el siglo IV alI d.C., gracias al excepcional estado de con-

servaciónèn que se han encontrado sus materiales (17).

Con la relatividad propia de toda evolución cultural, es posible observar que tras los

siglos IV y III, con una cuitura especialmente caracterizala_ por la importancia de las pro-

díccioneicerámicas a mano, decbradas con ricos y variados motivos incisos, impresos'

excisos, calados, acanalados y estampillados, cocidas en ambientes reductores, se imponedurante el siglo II a. C. una cðrámica que presenta innovaciones técnicas sustanciales y va

acompañadfüe producciones campanienses y turdetanas. Así la cerámica de este momen-

to muestra la caôi desaparición delas fabricaciones a mano, mientras el torno alcanzano-tables resultados con ôocciones homogéneas y reductoras, acabados alisados, pulidos ybruñidos y decoraciones más escasas,

-que sueien ser de finas líneas incisas en sucesión,

impresiones puntilladas y estampillados claramente menores a los de los siglos anteriores.

Lai producciones campaniensei y afines, englobables- en.la clase A, son escasas .peroestán presentes junto aäenarios cón los tipos'iRoma y biga".o ases con "Jano y proa"' Lapresencia de otros ejemplares, en este cas-o ases ibéricos de Ilipa y Cástulo, así como cel-'tibéri.or, habla de unas^relaciones que bien pudieron ser comerciales pero en las que sin

duda hubo un gran componente béiico, habida cuenta de las turbulencias conocidas en

este siglo (18).

A finales del siglo II e inicios del I a. C. se hacen más frecuentes las cerámicas de

tipo Campaniense ';8", junto a ánforas Dressel y greco--itálicas, lucernas republicanas y

otros materiales que eviãencian un notable aumento de las relaciones con Roma y sus re-

presentantes (Fig.: 2). Este cambio tiene su reflejo en las cerámicas indígenas, con el

(16) J. J. Enriquez y A. RodríguezDíaz,"Campaña de u-rgencia en la Siera de la Martela (Segura de León,

äa<íajoÐ." Exdremádura Arqieológica, t, tOSa, pp: 1131128. L. Berrocal Rangel,--1989, Op. Cit.: i4 y 15.;

i. jrili;á Gamito, "A Idade ¿å ferrdno íuÍ A" loitügul. P¡oblemas e perspectiva". Revista de Arqueología,O,Opòrto, 1983,65-78.; Id.socialComplexityinSõuthWestlberia,S00-3008C. ThecaseofTartessos.S!d, ¿:é, Oxfórd, 1985,295 pp.; M.óelgado, ''Cerâmica campaniensse em Portugaf'II.CNA (Coimbra,

lS10j, lSit, pp: q0Z-q24.; C. fåvares da S'ílva et Alli, 'E_s_cavaç-ôesarque'-o-1óg.icas no Castelo de Alcácer do

s;i iþu.púfià a" tslg).i Setúbat Arqueológica, VI-v[, 1980-1981, PP: 189 Y.ss;iJ^. soares'."Nótularofrtàì"id.i"u campaniense do Castelo de Alcá"cer do Sal." Setúbal Arque-ológica ,4,197?' 13.3-144.; W' R'

ili;;;, Mif6b;igu. f'.,vést¡gations at an Iron Age and Roman site in Southern Portugal by the University;f Mir;ilt - tolum¡ia,-fS81-1986. BAR, 451, Oxford, 1988, 398 pp.; Sobre Nertóbriga agradecemos la

información oral a D. José L. De la Barrera, director de sus excavaciones.(17) L. Benocal Rangel, 1989, Op. Cit.: I y 15

iiSi L S".ro.nl y A.tanto Garcia, "Aproiimación al estudio de la nurnismática prerromana d9l^Sulog*e pe-

;ilé"l"-, et ejempto del Castro de Óapóte". Gaceta Numismática, 97-98,lllllI-90 3î epoca, 1990'67-'79'

LUIS BERROCALRANGEL

mejor acabado técnico de los productos de cocción reductora, que por toda la región sue-len presentar tratamientos superficiales bruñidos, por completo o a bandas, estampillasmás escasas y el uso de la ruedecilla como decoración más significativa, sin duda a causade la influenciaitáäca (Figs. 3 y 4).

Todo ello debe interpretarse como respuestas a una nueva actitud en las culturas re-ceptoras o indígenas, que aceptan las innovaciones recibidas y las adaptan a sus pautastradicionales, logrando nuevos productos. Así las cerámicas campanienses "8" se docu-mentan cada vez en mayor número en yacimientos dispersos por toda la vasta comarca yse constata la aceptación generalizada de las ànforas republicanas entre las grandes vasi-jas de almacén de tradición ibero-púnica, tanto en yacimientos costeros o de fácil accesodesde el mar, como Mértola, Miróbriga o Alcácer, como en poblados de interior (19).

El proceso de los cambios culturales deducible de estos datos arqueológicos muestrauna difilsa evolución en el carácter del cambio desde un primer momento que, siguiendola terminologíade Beals y Hoijer (20), denominamos Fase Aditiva, con contactos indirec-tos o directos, pero esporádicos y sin efectos transformadores significativos en la culturareceptora, ocurida a finales del siglo III y comienzos del II a. C, a una posterior Fase Sin-crética, caracterizada por la aceptación de los nuevos rasgos culturales romanos y sutransformación dentro de los patrones indígenas, en productos y soluciones culturalesnuevas. Este momento, que ocuparía desde los finales del siglo II a. C. hasta entrado el I,entrañaría cambios notorios segúrn es constatable en la cerámica o en otros materiales,como las fíbulas, e igualmente debió afectar a las estructuras económicas, sociales y depoder.

Es de notar sin embargo una demora en el paso de la Fase Aditiva a la Sincrética que,en términos generales, ocupó gran parte del siglo II a. C. Las razones que retardaron estaevolución se encuentran, con facilidad, en el mismo ámbito de las que motivaron las gue-rras lusitanas.

Iniciados hacia el año 194 a. C. según nos informa Livio (35,1), con las primeras in-cursiones en una Turdetania recientemente pacificada y definitivamente incorporada aldominio romano, los conflictos se suceden de forma casi continua y pese a las contunden-tes actuaciones de Lúculo, Galba, Serviliano Cepión y Bruto, sabemos que las expedicio-nes romanas de conquista y castigo alcanzan los finales del siglo II a. C. Así se deducedel Obsequens al airo 105, en el que se anota una nueva derrota del ejército romano en loque debió ser una rebelión definitivamente aplastada cuatro años después:

"Derotados los lusitanos, la Hispania Ulterior quedó pacificada" (Obsequens al año101).

Es fácil suponer que la belicosidad y caos social durante todo este siglo debió serefecto y a su vez causa de la evolución del proceso de cambios, demorándolos o incluso,

(19) A. E. Coelho-Soares e C. Tavares da Silva, "Anforas romanas da ârea urbana de Setúbal." Setubal Ar-queológica,4, 1978,1'7-201.; C.TavaresdaSilvaetAlii, 1980-1981,op.cit: 16,pp: 195.; E.daVeiga,Me-moria das Antiguidades de Mértola, Lisboa, 1880.(20) R. L. Beals y H. Hoijer, Introducción a'la Antropología. Aguilar, Mad¡id, 1978,692 y ss.; R. L. Beals,"Acculturation," Anthropology Today. U. Chicago Press,. 1953, pp:621-641.

110

t

Cambio cultural y romanización en el suroesie peninsuiar 111

.lrilfi0 5tm.

.. l-f - l-{ ']riøa12tm.

i. ùï.d...".Ï

Figura 3. Cerámicas grises con decoraciones estampìlladas, puntilladas y a, ruedecilla (siglo I a'C,).

a:"Castro de Vaiamoñte (sçgún Arnaud y Gamito, Iglq - ßll); b: Netóbriga; c: Castelo da Lousa.

Fase Sincrética.

1t2 LUIS BERROCALRANGEL

t-C.

\vFigura 4. Cerámicas grises con decoraciones a ruedecilla y plástica -e- (siglos I a. y d,C,), a: Sierrade la Martela; b y c: Cer¡o del Castillejo; d, e y f: San Pedro, Fases Sincrética y Deculturativa.

Cambio cultural y romanización en el suroeste peninsular 113

en ciertos casos, retrotrayéndolos a un estado anterior a la Fase Aditiva. Así el indudablesentimiento de rechazo ante los postulados sociales impuestos por la injerencia extranjeraprovocó entre Célticos y Lusitanos una Fase Recusativa que rompió la sucesión de trans-iormaciones culturales mediante la inadaptación y el rcchazo en los pueblos receptores delas nuevas directrices culturales.

Junto con otras razones de índole económico o social, los fenómenos denominados de"expansión" celtibérica o lusitana (21) debieran ser motivados pol larapidez en la impo-siciõn del paso de una Fase Aditiva, escasamente disturbadora de la cultura indígena aotra Sincrética, que ya exige transformaciones profundas y adaptaciones a las nuevas re-glas culturales. Es fiecuenie que en estos casos la sucesión se romp.a y g..eler.e conflictoslociales entre los que habría que incluir el mal conocido "bandolerismo" lusitano, comorespuesta a un nuevo orden sotial quizás injusto a los ojos de la tradiciónindígena.(22).Otia reacción similar la encontramos en los sentimientos de xenofobia y recusación delos pueblos cántabros, en los que se dieron no pocos casos de suicidios ante la inevitablederrota frente a las tropas romanas, según informan Dion Casio (LIV, 5, 13) y Floro (II,33,46-53).

Superada esta Fase mediante la imposición militar, en los comienzos,del siglo I a. C.,el carábter sincrético observable en loi cambios de la cultura material, detectados por laArqueología, debe entenderse dentro de las fuertes relaciones establecidas entre las comu-nidãdes iñdígenas céltico-lusitanas y ciertos sectores de la civilización romana durante laprimera mitãd de este siglo. Es generalmente aceptado que el apoy.o_inicial.hallado porSertorio en los lusitanos para recuperar el gobiemo de Roma fue posible gracias a la exis-tencia de sentimientos inãígenas de rechazo heredados de la Fase Recusativa. Así los éxi-tos sertorianos se debieron, en gran parte, a la comunión de intereses diferentes en contradel entonces gobiemo imperante eñ Roma, y debieron transformar profundamente lospueblos del Oócidente Peninsular, como tradicionalmente se acep!? que 1o hicieran-entreios celtíberos (23). El carácter del cambio fue básicamente sincrético, logrando solucio-nes culturales diferentes mediante la inter¡elación de las romanas e indígenas -como elmantenimiento de las técnicas de ataque lusitano dentro de los ejércitos romanos (César,

De Bellum Civite I, 44) o los nuevos estilos de la cerámica indígena-, pero su duraciónfue escasa pues las actuaciones militares de Metelo primero y posteriormente, ya agaba-da la guerrã, de César en el 61 a. C. supusieron la incorporación forzosa de las culturasautóctónas a Roma mediante la ocupación militar intensiva y continuada de toda la co-marca y el progresivo desmantelamiento de las normativas sociales, económicas y de

poder indígenas.

A los conocidos campamentos y bases militares que se atribuyen a Caecilio M9t9lodurante las guerras sertorìanas por toda la Lusitania meridional (Metellinum -Medellín-;Castra Caeõilia -Cáceres-; Vicus Caecilius -Puerto de Béjar o Baños-; Caeciliana (SO.

(21) J. M. Blázquez, "La expansión celtíbera en Carpetania, Bética, Levante y sus causas- (siglosJll -_ II a.

ò.)." Celticum,^lll, l96T-a,'pp:409-428.; H. Simón-, Roms Kriege in Spanien, 154-113 a. C. Frankfurt,1962.(22) A. Garcíay Bellido, "Bandas y guenillas en las luchas con Roma." Conflictos_y estructuras soci3l:s en

la úispania Aritigua. AKAL, Madrid, 1977,13-160.; R. López Melero, "Viriatus Hispaniae Romulus" Espa-cio, Tiempo y Forma, ser II, 1 (Homenaje a Ripoll), 1988,247-261.(23) A. Schulten, Sertorio. Barcelona 1949

-t

LUIS BERROCAL RANGEL

Lisboa; etc) - (24) hay que sumar las actuaciones de César que no se limitaron a subyugardefinitivamente los focos de resistencia lusitana al Norte del Tajo sino que tal como lecritica Apiano (2,8) o le alaba Plutarco:

"Si compuso bien las cosas de la guerra, no menos bien arregló las de lapaz, reesta-bleciendo la concordia entre la ciudades y especialmente sanando las diferencias entredeudores y acreedores" (Cesar, 12).

Sea como fuere César se enriqueció y enriqueció el patrimonio romano mediante con-tundentes acciones jurídicas y militares en el territorio del Suroeste. Reforzó la política deenclaves militares iniciada por Metelo potenciando ciertos oppida a la categoria de muni-cipia, rcforuando las líneas de defensa mediante la consfrucción de castella y villas forti-ficadas e introduciendo definitivamente a ciertos oppida indígenas en los sistemas de ocu-pación territorial romanos (25).

De sus actuaciones en tierras de los "Célticos" quedan, en las Fuentes Clásicas y laEpigrafía, numerosos cognomina en lulia que identifican los principales núcleos de po-blación romanizados: Seria Fanta lulia (Jerez de los Caballeros), Nertobriga ConcordiaIulia (Fregenal de la Sierra), Segida Restituta lulia (¿Zafta, Cala?), Ugultunia ContributaIulia (lti4edina de las Torres), Ebora Liberalitas lulia (Evora), Pax lulia (Beja), OlisippoFelicitas lulia (Lisboa) - (Plinio, III, i3 y IV, 17-18). Sus nuevos nombres, Fama, Con-cordia, Restituta, Contributa, Liberalitas, Pax o Felicitas hablan por sí solos del carácterde las actividades que la propaganda oficial se encargó de destacar.

Pero además la Arqueología nos informa mucho más sobre el proceso de ocupación ytransformación del territorio estudiado. Durante este segundo cuarto del siglo I a. C. yhasta bien entrado el siglo I de Nuestra Era se vienen fechando una serie de'construccio-nes militares que, cada vez en mayor número, son localizadas a lo largo de las provinciasalentejanas y el Suroeste extremeño.

Nos referimos a los llamados castella del Sur de Portugal, pequeñas fortificacionesrepublicanas con una torre central compartimentada y planta generalmente cuadrada, ro-deada por recintos defensivos, y a las fortalezas o villas forlificadas que, con estructurasmás complejas tienen su mas conocido ejemplo en el Castelo da Lousa (Mourâo). De losprimeros, localizados en gran número en las tierras alentejanas de Castro Verde, Almodô-var y Mértola, gracias a los estudios de Caetano de Mello Beirâo y Luis y María Maia(26) se discuten aún sus funciones específicas, pero de lo que no caben dudas es que se

trata de construcciones con carâcter defensivo usadas durante todo el siglo I a. C. y portanto ante diferentes necesidades y espectativas.Tampoco son homologables a las conoci-das atalayas de la Sierra Morena central estudiadas por Fortea y Bemier en la Bética y

(24) R. C. Knapp, Àspects of the Roman experience in Iberia, 206-100 B. C. Anejos cle Hispania Antigua,IX, Valladolid,1977,pp:.22 y ss.; J. L. de la Barrera Anton, "El impacto de la presencia romana en el suroes-te peninsular. La política de enclaves." Historia de Extremadura, vol: 1, La Geografía y los Tiempos An-tiguos. Universitas, Badajoz, 1985, pp: 107 y ss(25) J. J. Sayas Abengoechea, 1989, op. cit.: 11, pp: 46-52; J. de Francisco Martín, 1988, op. cit.2, pp: 57-80.; M. A..ll;4eínDíe,z, Emigración, colonización y municipalización en la Hispania Republicana. Uni-versidad de Granada, 1988, 198-201 y 212-22.(26) M. Maia, "Os Castela do Sul de Portugal." Ml,4, 27, 1986, pp: 195-223.

114

Cambio cultural y romanización en el suroeste peninsular

más recientemente por Ortíz y Rodríguez Díaz en el Sureste de la provincia de Badajoz(21).

Más complejas y de mayores dimensiones son ciertas fo¡tificaciones romanas queocupan ceffos poco elevados y se conocen en Portugal como "villas fortificadas" para di-ferenciarlas de los referidos castella (28). Entre los ejemplos mejor conocidos están elcastelo da Lousa, excavado desde finales de los años cincuenta y cuya discutida funcióntuvo que ver en un principio con las líneas de defensa y abastecimiento que recorrían lasmárgenes del Guadiana. Su uso desde comienzos del siglo I a. C. hasfa bien entrada laEra Cristiana aboga por la sucesión de necesidades que lo hicieron útil en tan prolongadoespacio de tiempo (29).La misma cronología parece aplicarse a otra "villas" como la deMonte Novo (Evora), situada en la margen opuesta de un importante castro indígena, lasde Rei de Cima, Mau Vizinho y Sempre Noiva, todas ellas en el concelho de Evora (30) oa pequeños castros indígenas que muestran, en superficie, un claro uso romano, como loscatrejones de Valencia del Ventoso y Bodonal de la Sierra (31).

Todos estos datos nos muestran un panorama poblacional fuertemente alterado enesta primera mitad del siglo I a. C. tanto en lo referente a grandes núcleos como a los máspequeños. El abandono de gran número de habitats indígenas, como se constata en el cas-trejón de Capote, la potenciación de otros y el implantamiento de posiciones de controlmilitar y económico certifica la desaparición de los patrones de asentamiento autóctono yde sus pautas culturales y por tanto la entrada en una Fase parcialmente Deculturativaque supondrá la sustitución significativa de una cultura, "celtico - lusitana", por otra, "ro-mana",

Los elementos materiales procedentes de las excavaciones de habitats de la épocamuestran con claridad este cambio. Fortalezas romanas como la de castelo da Lousa y op-pida romanizados como Nertóbriga presentan un conjunto de cerámicas en el que las pro-ducciones de origen itálico son netamente mayoritarias (campanierises, paredes finas, gri-ses de paredes finas, ánforas, etc.) frente a la cada vez menor presencia de los materialesindígenas. Igual ocure con armas, fíbulas y demás objetos representativos (32).

En los patrones de asentamientos se observa el relanzamiento de algunos oppida, nocomo núcleos exclusivamente poblacionales sino como centros administrativos, políticos,

(27) LFortea y J. Bernier, Recintos y fortificaciones ibéricos en la Bética. Salamanca, 1970.; A. RodríguezDíaz y P. Ortíz Romero, "Avance de la primera campaña de excavación en el recinto-torre de Hijoviejo(Quintana de la Serena,Badajoz). El Sondeo n(tm.2" Norba, 7, 1986, pp:25-41.; P. Ortíz Romero y A. Ro-drígtez Díaz, "Problemática genelal en torno a los recintos-torre de La Serena (Badajoz)." XIX CNA (Caste-llón, 1987), Zaragoza, 7990.(28) A.Alonso Sánchez, Fortificaciones romanas en Extremadura: La Defensa del Territorio. Edicc. Uni-versidad Extremadura, , 1988, pp: 32 y ss.(29) A. Do Paço y J. Baçao, "Castelo da Lousa, Mourâo (Portugal). Una fortificación romana de la margen iz-quierda del Guadiana." EAE, 39, 1966, pp: 167-183.; R.C. KNAPP, "The significance of Castelo da Luosa."IIf Cotoquio de Lenguas y culturas Paleohispánicas (Lisboa, 1980), 1985, pp 159-162; J. Wahl, "Casteloda Lousa." MM, 26, 1985,149-176.(30) Información recogida en la exposición "Caracterizâo e evoluçâo da paisagem envolvente." y que agrade-cemos al Dr. José Manuel Mascarenhas, de la Universidad de Evora.(31) L. Berrocal Rangel, 1988, Op. Cit.: 8. Pp: 1'74-177.(32) J. Wahl, 1985, op. cit: 29, pþ: 165 y ss.; M. J. Pendilhas Sepulveda Madeira, "Subdsídios para o estudodo material anfórico dos Castella dazonade Castro Verde". Arquivo de Beja, III, ser 2e, 1986, 121-132; A,Coelho-Soares, "Achados arqueológicos navilla de Odemira." Trabalhos de arqueología do Sul, 1, 1986,87-92.;J. U. Smit Nolen, Cerâmica común de necrópoles do Alto Alentejo. Lisboa, 1985, 260 pp.

115

l

tt6 LUIS BERROCAL RANGEL

económicos y religiosos. Estâ es la función que Biers concede a la pequeña población ro-mana de UiróUrigã (Santiago do Caçém) que, pese a su escaso perímetro, poseía diversostemplos, unas importantes termas y un circo:

"Mirobriga has been considered a city by most modem scholars. Pliny (HN 4.22.116)seems to lisiit as an oppidumlike Olisippo and Salacia, which were certainly towns...The remains at Mirobrigã suggest a smalltown rather than a city. At 2.8 hectares the siteis very small, and much of its area was occupied by monumental buildings rather thanhouses". (33).

Se trataba por tanto de un pequeño pero rico foco romanizador que pretendía emular a

su capital, Augusta Emerita, como speculum populi romani.

Una función similar supone De la Barreraparu Nertóbriga. Aunque ocupando una su-perficie ligeramente mayol cercana a-las seis hectáreas, los sondeos realizados han loca-Îizado importantes construcciones de uso público y el estudio del pob-lamiento de sus en-tornos ayuda en la explicación de las nuevas pautas de asentamiento (34).

Asi, sobre un ceffo de 680 m. s.n.m., la antigua citania domina un amplio territorio en

sus entomos, rico en minerales férricos así como apto para la agricultura cerealística porser esta una zona de pendientes suaves rodeadas de las estribaciones occidentales de Sie-ra Morena. En los límites de estas montañas fomando un círculo de unos seis kilómetrosde radio alrededor de Nertóbriga se van localizando asentamientos fortificados de lospueblos "célticos" prerromanos.-Son el caso de el "Castrejón" de Capote, San Cristóbal,èl "Castrejón" de Bodonal, el "Castro" de Fuentes o quizás el mismo enclave del castillomedieval de Segura de León.

Algunos de estos poblados fueron abandonados en el ffanscurso del siglo I a.C. y nu-merosãs y ricas villas-romanas ocupan las planicies, dedicada a las explotlciones agríco-las, ganaäeras y mineras (villas de Toreón, del Barrero, de Valera Julia, Valera la Vieja,San Bartolomé, el Castro 2, etc.)-(35).

Parece claro que la estrategia romana llevó al abandono de los habitats en altura, fá-cilmente defendibles, por parte de los habitantes autóctonos y a su dispersión por las pla-nicies que circundan Ñerióbriga, en explotaciones agro-pecuarias y mineras, que con el

tiempo ilegarían a adquirir una cierta importancia económica. El oppidum, transformadoquizãs en municipio antes de los Flavios, serviría de centro administrativo, político. y fi-nanciero de los oðupantes de la planicie. Sin embargo épocas de turbulencias pos.teriores,tardorromanas o meiievales, llevarían a reagrupar el poblamiento disperso en antiguas al-turas, manteniéndose en al actualidad con los pueblos de Higuera la Real, Fregenal de laSierra, Bodonal, Segura de León, Fuentes de León y Cumbres Mayores.

- En resumen, se trata de una estrategia conocida entre las utilizadas por Roma, para

transformar, en cierta medida los patrones de ocupación del suelo y las relaciones socia-les de los indígenas. Ya fue señalãda por García y Bellido, en los sistemas similares de

(33) W. R. Bie¡s, 1988, Op. Cit,: 16. P: 139(34) J .L. de la Barrera Anton, op. cit.: 16(35) Agraaecemos a nuestros compañeros Andrés Oyola, Aurelio Salguero y Rafael Caso gran parte de la in-formación recogida.

Cambio cultural y romanización en el suroeste peninsular ltl

losfora et fundi (36), no creando nuevos núcleos de población, sino potenciando algunosde los oppida indígenas.

Pero como han destacado diversos autores, numerosos rasgos culturales indígenas nodesaparecieron. Perduraron o terminaron transformándose, derivados de las tendencias derechãzo frente a las asimiladoras (37). Aunque no cabe duda de la importancia notable deestas características en las tierras al Norte del Tajo, incluso en la Bética, catalogada comola tierra "más romanizada" de Hispania, la presencia de una cultura desarrollada como lapúnico-turdetana se mantiene y sirve de "parapeto" a la completa romanización de este te-nitorio (38).

En 1a Lusitania meridional, abarcando al Alentejo y la Beturia Céltica de Badajoz, laspoblaciones muestran claras señales que confirman una lenta asimilación cultural, en elAlto Imperio, de la infraestructura social. Aunque durante el siglo I d. C. la supraestructu-ra de poãer social y económico, o la implantación urbana y explotación de recursos, esténdomiñadas o impuestas por Roma, que mantiene emporios de cultura y civilizaciín de lacategoría de Augusta Emérita o, en menor grado, Ebora, Pax Iulia o Salacia, las estructu-ras sociales y religiosas de los indígenas estaban lejos de una asimilación total.

Entre otros es de interés el estudio realizado por Stanley aceÍca de Ia onomástica alto-imperial, en el Alentejo (39). De un total de 528 personas, documentadas en tres_regionesenmarcadas de N. a S. entre los cauces del Guadiana y Tajo desde Badajoz a Mértola, elporcentaje de habitantes conTría Nomina oscila en tomo al 25.56Vo (número total de 135

èjemptos¡, correspondientes en su totalidad a individuos de sexo masculino. Un 8.87o de1å cañtidad indicáda poseía uno o dos nombres nativos en el tría nomina, cifra aceptablesi se compara con el 6.6Vo de elementos onomásticos griegos. Los individuos con nom-bres compuestos por dos términos alcanzan el número de 201 (38.06Vo), con una relativamayor prèsencia ãe mujeres. EL I5.9Vo de esta población tenía al menos uno de los doscomponentes como nombre nativo. Pero lo más significativo es el número de individuoscon un sólo nombre, 192 casos (36.36Vo) de los que 60 (31.25Vo) son nativos y el resto la-tinos y griegos. Así, el elemento nativo, solo o en conjunción con nombres greco-latinosestá pi'esente en 104 individuos de los 528 totales, es decir enun 19'77o

Esta quinta parte puede ser una muestra de la perduración del componente indígenaen el Alto Impeiio, què aumentaría si las inscripciones estudiadas procediesen proporcio-nalmente tanto del Campo como de las coloniás y municipios, de las que, desgraciada-mente en su mayoría provienen.

Pero suele ser frecuente que las creencias religiosas y sus rituales sean los rasgos cul-turales indígenas que más tiempo se mantienen.

Superado el siglo I a. C., los santuarios "célticos" siguen en uso. Algunos, como el de

Capote, aislados eñtre las ruinas de un otrora rico poblado preffomano; otros como el de

Esðulapio en Miróbriga, transformados y beneficiados por las nuevas directrices de asen-

(36) A. García y Bellido, Urbanística de las grandes ciudades del Mundo Antiguo. Bibliotheca Archaeolo-V,.Madrid, 1966,227-235.; J. M. Blázquez, 1989, op. cit: 2, pp: 114-116grca, v,.lvraono, _ryoo, z¿t-¿J),; J, N

(37) J. M. Blítzqtez, 1989, op. cil 2 , 609(37) J. M. BlíLzqtez, 1989, op. cit:2 ,pp: 573-(38) M. Benciala Galân, 1982., op. cit 2 y 12(38) M. Benciala Galân, 1982., op. cit 2 y 12(39) F. H. Stanley, 1 988, op. cit: 2, pp: 64 y ss.

II

118 LUIS BERROCALRANGEL

.,t

Ë.. I DepB

liol I

IIRlo¡. 9l)epD

^/\ w-e<Jqd:rúo..? Dep. I l/

ilf/\f,ÞlArl\Ð{44

... B .DepB

...6 DepBw

'iil

w w

Figura 5. Terracotas, lucernas de volutas, recipientes de "paredes finas" y sigillata italica, fíbulasde bronce y hojita repujada de oro del depósito votivo julio-claudio de Capote (20 a.C. -45 d.C.)Fase Deculturativa.

Cambio cultural y romanización en el suroeste peninsular 119

tamientos; unos terceros, por último, manteniendo su impronta preffomana hasta la llega-da del Cristianismo, como el conocido templo a Endovélico sobre el que se construyó laermita a San Miguel de Mota (Terena, Evora) -(40)

La campaña de 1990 realizada en el Castro de Capote sirvió especialmente para ini-ciar el estudio de este mantenimiento y transformación de las creencias indígenas en lasadmitidas por el Imperio. En los niveles superiores del pasillo de entrada que conforma lapuerta principal delcastro se documentó un interesante depósito ritual, cuyos materialesitalicos, con fechas de fabrica entre el 20 a. C. y el 40 d. C., nos permìten datar su amorti-zaciónhacia el 45 d. C., durante el gobiemo del emperador Claudio'

Destruídos intencionadamente, en una foseta de 2 x 1,6 m. y potencia en torno a 0,5m., se encontraron mezclados con piedras y restos palpables de fuego, una treintena de te-rracotas de diversos dioses greco-itálicos (Venus, Attis, Minerva, Cibeles?), lucernas devolutas, platos y copas de Terra Sigillata ltalica y Galica; así como numerosos vasitos ycubiletes de "páredós finas", algunal cerámicas comuRes, monedas y fíbulas (Fig: 5). Esteconjunto, del (ue hemos realizado una primera valoración, parece apuntar por la perdura-cióñ de algún iipo de culto sucesor del que documentamos en época prerromana (41), enmomentos en los que la ocupación del Castrejón no parece existir, o al menos, había que-dado restringida a iugares y edificios puntuales (los materiales hallados intramuros poste-riores al inicio del siflo I a. C. se reduten a una docena dehallazgos superficiales de frag-mentos de sigittataf. No es indiferente la continuidad en la advocación a la conocidadiosa Ataeginã, de la que el oppidum de Turobriga, reconocido centro de culto, parece 1o-

calizarse en poblaciones tan cercanas como Aroche, Moura o Bienvenida (42).

En conclusión podemos afirmar que la sucesión de cambios culturales que inici.aronel proceso de la Roinanizacióndel Suioeste (entendiendo este fenómeno como la definiti-va transformación de los elementos culturales indígenas y la adopción de las pautas de laCivilización Romana), se escalonaron durante siglo y medio en las siguiontes fases:

Fase Aditiva, fechable en los finales del siglo III y comienzos del II a. C., en la que

los nuevos elementos culturales se añaden a la cultura autóctona sin representar cambiossustanciales en ella.

Fase Recusativa, causada por el intento de una úpida imposición de las normativasromanas y su rechazo por partè de las sociedades indígenas en forma de resistencia y re-belión. Ocurrida durante tódo el siglo II a. C., tiene su máximo exponente en las GuerrasLusitanas.

Fase Sincrética, en la que los nuevos rasgos culturales son aceptados y adaptados porla mentalidad indígena. Se concentraría a finales del siglo II y primer cuarto del I a. C.,especialmente desarrollada por las circunstancias de las Gueras Sertorianas.

(40) J. M. Blâzquez,Religiones primitivas de Hispania. Fuentes Literarias y epigráficas, Madri.d,.l962-b.(+t) L nerrocai Rangel,î'Avanôe al estudio del depósito alto-imperial del Castrejón de Capote (Higuera laReal, Badajoz). Extremadura Ärqueológica2, 1991, en prensa.(42)R.Lóiez' Melero, "Una nueva evideñcia sobre el cult^o de Ategina: El eplgrafe de Bienvenida." Manifes'iaciones religiosas en la Lusitania, Cáceres, 1986,94-112.; J. IvLFernáldezCorrales, El asentamiento ro-mano en Exlremadura y su análisis espaciat, Serv. Publicaciones Universidad de Extremadura, Cáceres,

t988,47-48.

l2a LUIS BERROCALRANGEL

Fase Deculturativa, en lâ que se imponen las directrices românas aboliendo, en lo quecabe, las pautas culturales de los pueblos autéctonos. Las actuaciones de Metelo y Césarserían el inicio de este último período que consagra la asimilación progresiva de las pau-tas culturales indlgenas por la Civilización Romana.

Cambio cultural y romanizacién en el suroeste peninsular tzl

RESUMEN:

Nuevas excavaciones y hallazgos en el Alentejo y Oeste de Badajoz están permitien-do conocer las transformaciones socio-culturales que la presencia de Roma provocó apartír del siglo III a. C. Jlnto a las informaciones de las fuentes epigráficas e históricas, lacultura material pemite presentar un primer esbozo sobre el complejo proceso de cambiosj, la naturaleza dela"tomanización" de1 Suroeste Peninsular.

SIMMARY:

New diggings in Alentejo and Badajoz provinces are allowing fo know socio--culturalchanges by Roman presence from the second contury BC in Southewestem Peninsula.Beside Classical \Mriters and other epigraphic sources, the archeological evidence is theonly way for explaining complex process of changes in peoples becoming romanized.