Benefit of Democratic Systems in the Governance of Nuclear Energy;...

Transcript of Benefit of Democratic Systems in the Governance of Nuclear Energy;...

新川達郎

I S S N 2 1 8 6 - 5 8 6 8ー二丁日本公共政策学会

SI - .

ヽ2δ141

!特集 フクシマ以降の原子力政策大山耕輔/堀尾正靱/曽根泰教/高橋洋/大島堅一・除本理史友岡史仁/高橋滋/高村ゆかり

蔭 文゛コ 一瀬敏弘

西岡晋/風間規男/菊地端夫/永松伸吾

日本公共政策学会

jou「nalPublicPolicyStudiesV o I . 1 4 2 0 1 4

of

公 共 政 策 研 究 第 1 4 号 目次

巻頭言 「政策と責任」 新川達郎 2

集 フクシマ以降の原子力政策

特集テーマ「フクシマ以降の原子力政策」

2014年度年報委員会を代表して

なぜ福島第一1-4号機が過酷事故に至ったのか

一一事故調の報告書を中心に一一

原子力技術のガバナンスと民主的制度の効用

原子力政策と討論型世論調査

電力自由化は原子力政策を阻害するか?

~国策と競争の狭間で

原子力延命の構図

一一ー電力システム改革と事業環境整備論一一 大島堅一

原子力政策と行政組織

原子力損害賠償法の法的諸問題

情報に対する権利の国際的保障の展開と原子力政策

金井利之 4

大山耕輔 6

堀尾正靱 24

曽根泰教 37

高橋洋51

・除本理史 65

友岡史仁 78

高橋滋86

高村ゆかり 99

論文

地方採用警察官の昇進構造

一一人事データと警察官僚の聞きとり調査による実証分析 一瀬敏弘 109

書評

大山耕輔監修・笠原英Gl桑原英明編『公共政策の歴史と理論』

西岡 晋 125

武智秀之著『政策学講義決定の合理性』 風間規男 126

善教将大著『日本における政治への信頼と不信』 菊地端夫 127

室崎益輝障田雅治編著『市町村合併による防災力空洞化:東日本大震災で露呈した弊害』

永松伸吾 128

その他

学界展望(2 0 1 3年1月~1 2月) 白石克孝

2014年度学会賞の報告 2014年度学会賞選考委員会

執 筆 者 紹 介 1 3 4 / 投 稿 規 定 1 3 5 / 会 則 1 3 7

英 文 サ マ リ ー 1 3 9 / バ ッ ク ナ ン バ ー 案 内 1 4 7

編集後記 1 5 0 / 2 0 1 4 年度年報編集委員会メンバー紹介 1 5 2

129

132

同〈特

原子力技術のガバナンスと民主的制度の効用

堀尾正靱

肯要約

「技術の本質」の規定と現代科学技術社会における「適正技術践念」の重要性,および「社会

技術」についての議論に基づいて,技術に関する民主主義は,単なる利害関係者の意見の調整

や多数決による意思決定といった通常の意味ではなく,技術システムに関する社会的な認識過

程として ,また ,具体的なシステム制御の過程としての意味を持つことを示し ,原子力発電の

ように,すべてのレベルの従業員等の協力なしには細部の状況を監視しきることも大変な,巨

大で複雑な設備のマネジメントにおいては, 民 主 的 な プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 構 築 こ そ が リ ス ク 回

避の重要なメカニズムとなることを示す。その上で,原子力技術のガバナンスにおいては,国

民と地域の力を伸ばすことが重要であること】科学者や専門家だけに過大な期待をしないこと1

独立性のある参加型の公共的プラットフォーム構築が望まれること,ガバナンスを国際戦略と

し て 設 計 す べ き こ と ! を述べる。

キ ー ワ ー F : . 技 術 の 本 質 , 適 正 技 術 , 社 会 技 術 l 民 主 的 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム C L I , 国 際 戦 略

はじめに

2011年3月11日14時46分、宮城県沖約100キロの

海底e震源としてマグニチュード9. 0の東北地方太

平洋沖地震が発生した。以下に記すその後の悲劇

的経過は,何度でも振り返っておくべき私たちの

思考の出発点である。地震のあと ,首都圏では ,

多くの人々が交通麻痺に直面し,非常な苦労をし

て帰宅した。しかしそのとき ,福島第一 ,福島第

二,女川,東海第二の各原子力発電所においては,

過酷事故を防ぐためのはじめて経験するたたかい

が始まっていた。すでに1 6時3 6分,福島第一原子

力発電所では l号機と 2号機が非常用炉心冷却装

置による「冷却装置注水不能」に陥った。東京電

力は1 JC①臨界事故のあと1999年に制定された「原

子力災害対策特別措置法」の第1 0条に基づいて,

特定事象発生の通報を経済産業大臣,福島県知事,

大熊町,双葉町の町長と関感各機関に対して行っ

た。さらに1 9時 3分 ,枝野幸男官房長官が同法成

24

立後はじめての「原子力緊急事態宣言」の発令を

発表。2 0時 5 0分には,福島県対策本部からl号機

の半径2k mの住民1, 8 6 4人に避難指示が, 2 1時2 3

分 に は , 菅 直 人 内 閣 理 大 臣 か ら 1 号 機 の 半 径 3

k m以内の住民に避難命令,半径3k mから10 k m

圏内の住民に対し「屋内退避」の指示が出された。

そのころ ,東北太平洋岸のまちまちでは ,恐るべ

き規模の津波の直撃のもとで,市街地の大半が流

され ,石油類のタンクが浮遊し ,水の上では火が

燃え,電気のない中での業火に人々がさいなまれ

る 地 獄 が 展 開 し て い た 。 し か し j 全 国 の 人 々 が 固

唾 を の む 中 , そ の 後 の 3 日 間 に , 福 島 第 一 原 発 で

は ,原子炉は次々に爆発してしまい ,我が国では

もちろん世界でも最大規模の過酷事故(以下,「フ

ク シ マ 事 故 」 と 略 す ) が 展 開 し た 。 多 く の 人 々 が 1

資産を放射能汚染にさらされ, 町 を あ と に し , 一

部の人々は全国各地に避難していった。以来4年

目の現在, 4号炉使用済み燃料プールからの燃料

取り出しは進んでいるようであるが,大量の地下

水の流入による汚染の拡大1溶融した炉心の状況

の不確実さ,今回の事故による被曝者の今後の発

症 の 可 能 性 , 地 域 の 除 染 , 汚 染 土 壌 の 処 理 , 食 物

連鎖による海産物への放射性物質の濃縮の可能

性 , 事 故 責 圧 の 追 及 . 補 債 問 題 な ど を 考 え る と き |

事 態 は 決 し て 収 束 し た と は い え な い 。

3 台 中 2 台 の 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 の 防 水

工 事 を 3 - 1 1 の 2 日 前 に ? - i = っ た ば か り だ っ た 東

海 第 2 原 子 力 発 電 所 で も , そ の l 台 は 作 動 を 停 止

し 1 わ ず か に 残 っ た 1 台 に た よ り , マ ニ ュ ア ル 運

転で危機が切り抜けられた。このことは,風向き

次 第 で は あ る が , 当 時 , 首 都 圏 の 人 々 に と っ て も ,

放射能汚染の危機がすぐ近くまで迫っていたこと

を 意 味 す る 。 し か し 1 ど れ だ け の 人 々 が そ の こ と

に気づいていたのだろうか。本来その危機とのた

たかいは】時々刻々知らされるべき重大な情報で

は な か っ た の か 。

さて ,この大事故に対しては ,政府および国会

事故報告書をはじめとするいくつもの分析が行わ

れ,原子力ガバナンスにも大きなメスが加えられ

た。拙速ではあるが機構改革が行われ1さらには

両事故調査報告書が提起した疑問に対する規制委

員会での検討が進められてきた。国民的にも,原

子力への関心はきわめて高まり1脱原発の運動が

広がりを見せ,現在の政権党の中でも, 脱原発へ

の 試 斤 錯 誤 が 行 わ れ て い る 。 し か し 】 同 時 に , 本

2 0 1 4 年 4月 1 2 日に閣議決定されたエネルギー基

本計画での,「重要な電源」としての原発の再確

認 や , 原 発 輸 出 の た め の ト ル コ お よ び U A E ( ア

ラブ首長国連邦) との原子力協定の締結 (2014年

4 月 ) など lフクシマ後にも稼働可能な原子力発

電所を維持するというだけではなく,さらに輸出

による世界的な普及推進を図るという一歩が踏み

出 さ れ て し ま っ て い る 。

ドイツでは原発政策は大きく脱原発に向けて舵

が切り替えられたが,原発俵存率 8 0 %のフランス

ではこれまでの政策は変わらない状況であり,中

国 , イ ン ド な ど も 1 精 力 的 に 原 発 建 設 を 進 め て い

る 。 全 体 と し て は , 原 子 力 発 電 は , そ の 妥 当 性 は

別 と し て , な お ま す ま す 増 加 す る 趨 勢 に あ る 。 し

かし ,中東における核開発や紛争の進行 ,国際的

な国家間緊張増加の傾向など,核の国際的なガバ

ナ ン ス を 危 う く す る 要 素 が 増 大 し て い る こ と も 事

実である。脱原発の立場をとるかどうかにかかわ

ら ず , 廃 炉 や 廃 棄 物 処 理 , 放 射 線 被 曝 の 防 止 , 原

子力利用や事故対策を巡る国際的な駆け引きな

ど1原子力とわれわれのつきあいがまだ長く続く

こ と は 避 け ら れ な い 。 こ の よ う な な か で , フ ク シ

特 集 : フ ク シ マ 以 降 の 原 子 力 政 策

マの未旨有の陰験のあとなお大きく二分されてい

る 国 論 を 統 一 す る こ と , お よ び 》 原 子 力 安 全 と 核

拡散防止に関する国際的なリーダーシップを実現

す る こ と は , 我 が 国 が と る べ き 重 要 な 戦 略 で あ

り , 国 民 の 命 と 財 産 を 守 る こ と に つ な が る と 思 わ

れ る 。 そ の よ う な 視 点 か ら 見 る と き 】 現 在 の 状 況

はかなり重大な問題をはらんでいるといわなけれ

ばならない。

今回の事故により,事前に発せられていた津波

や地震についての警鐘が , ほとんど生かされな

か っ た こ と が 明 る み に 出 た 。 そ の 背 景 に は , 専 門

家たちの原子力ムラと,交付金・補助金漬けの地

方 の 原 子 力 ム ラ と い う l 二つのムラの存在が原子

力ガバナンスの緊張度をゆるいものにしてしまう

と い う , 構 造 的 な 問 題 が あ っ た 。 こ れ ら の 問 題

は,現代科学技術社会における我が国の危機管理

文化,科学技術マネジメントおよび民主主義の一

層の高度化の課題などに関わる本質的な問題をは

らんでいる。

筆者は,原子力の専門家では全くない。しかし,

プロセス工学, プラント技術などに係わった後,

科学技術社会論, 適正技術論, 科学技術政策, 「社

会技術」などの議論に参加してきた者として,こ

れからの原子力政策のあり方を技術とその適正性

の本質規定に基づいて考えることの重要性を痛感

してきた。この論考では,④技術とその適正性の

本質的考察をまず整理した上で,②原子力技術を

どう考えるべきかを議論し,③原子力ガバナンス

における民主主義的施策の強化こそが,我が国の

原子力技術の未来と国民の安全のために必用であ

る こ と を 明 ら か に し た い 。

1 .技術についての覚え書き

1.1 技術の本質とそこから展開する特性につ

いて

現代社会は!その隅々までが人工物に敗存する

技術社会となっている。別の言い方をすれば,社

人々の間の関感性に基づく組織陣であるだ

け で な く 1 膨 大 な イ ン フ ラ を 擁 し , 涸 々 人 の ミ ク

ロな物質吠謝を支える社会的な物質民謝システム

25

堀 尾 : 原 子 力 技 術 の ガ バ ナ ン ス と 民 主 的 制 度 の 効 用

を 構 成 し て い る の で あ る 。 上 水 道 や 下 水 道 , 生

産・流通や通信・交通システムを想起すれば,社

会が壮大な物質エネルギーシステムであることが

理解できる。

社会の物質代謝を支えている「技術」というも

のについては, 戦中戦後の一時期に, その哲学的

かつ包括的で具体的な捉え方を巡って,「技術論

論争」という名で回顧される萌芽的な議論があっ

た。しかしその遺産は,高度成長期以降のアカデ

ミ ズ ム の 中 に 継 承 さ れ る に は 至 ら な か っ た 。 当 時

の議論は, 基本的にはessentialist approachとい

われるものであった。しかし,残念ながら初歩的

で あ り , 抽 象 的 に 過 ぎ て い た 。 ま た , 戦 後 】 そ れ

への批判を含めて,在野的なスタンスで現場技術

者らとともに展開した星野芳郎らの現代技術史研

究運動は, 6 0年代末期の全共闘運動などのあおり

を 受 け , 影 響 力 を 失 っ て い っ た 。 我 が 国 が そ の よ

うな足踏みをしている間に, ヨ ー ロ ッ パ で は 社 会

構築主義 (constructivist approach) による技術

問題の解明が執槌( ;始められた。この流れは,ア

クターによる技術の社会的な形成過程を詳細に追

求するミクロな研究を積み重ねており,アカデミ

ズムの中にある程度の地歩を築いてきている。し

かし 1原子力発電技術一つをとらえても ,ミクロ

な技術形成過程を追うだけでは, その全体像にも,

本格的な対策にも1大きな寄与をするポテンシャ

ルを持ち得ないように思われる。他の学問分野と

同 じ く , 技 術 の 問 題 に つ い て も , ミ ク ロ と マ ク ロ I

現象と本質,それぞれのパラダイムが交換するな

かから発展が生まれてくるはずであり,技術の「本

質」についての議論の上に現実的な詳細の議論を

展 開 す る と い う ア プ ロ ー チ が 必 要 で あ る 。

フクシマ事故以来,技術はもはや人間の力では

制御できない自己運動を始めているといった主旨

の言説がハイデガーの技術論を根拠に振りまかれ

た 時 期 が あ っ た 。 筆 者 ( 2 0 1 1 ) は , ハ イ デ ガ ー の

原文 ,英語訳 1および異なる数名の訳者による日

本語訳を比較しつつ,ハイデガー技術論の読み違

い を 指 摘 し , さ ら に , い ま 我 々 は ど の よ う に 「 技

術」と対峙すべきかを論じた。そこでも述べたよ

うに,技術に関する私の基本的理解は, 一言で言

えば「技術は生産力の機構である」につきる。わ

かりやすく言えば「技術は人間の合目的的活動を

成立させている統合的なメカニズム ,すなわち ,

26

多数の囲別メカニズムからなるシステムである」

と言うことである。「メカニズム」(機構)は武谷

(1 9 4 6 )の言う「「客観的法則性」の組み合わせ」

でもよい。しかし ,武谷が描いた「技術」 =「客

観的法則性の意識的適用」という定義では,「技

術」は1まず,「意識された行為」1あるいは「意

識された法則性」だけで成立する既知のものとな

る。また,実在的なモノではなく行為的な過程と

な る 。 こ れ ら の こ と は ! 往 々 に し て , 市 民 も , 政

治家も,また専門家自身までもが陥りやすい錯覚

で あ る 。 実 際 に は , 第 l に , 上 記 の 「 メ カ ニ ズ ム 」

は ,偶然の幸運を含むものであり ,すべてが意識

さ れ る こ と は あ り 得 な い 。 技 術 の 構 造 は , マクロ

な レ ベ ル の も の か ら l 分 子 レ ベ ル , 原 子 レ ベ ル の

ものまで多層になっており】そのすべてが意識さ

れ き る と い う こ と は 不 可 能 な の で あ る 。 ま た 1 第

2 に ,技術は ,各種のメカニズムからなる「客観

的に実在するシステム」である。その構造は,武

谷の言った「客観的法則性の意識的適用」を, R

谷が言わなかった「偶然の意識されていない要

素 」 と と も に , 積 み 木 の よ う に , 積 み 上 げ た り ,

組み直したり壊したりしながら「試行錯誤」的に

作 り 上 げ ら れ て い く も の で あ る 。

. この技術規定の特徴は ,個別の技術を「客観的

に存在するものとして」とらえつつ,設備や人な

どの実体的なもののなかに含まれる「動的な構

造 」 ( = 機 構 ) と し て 特 定 す る も の で あ り 1 単 な

る 抽 象 的 な 定 義 で は な く , 社 会 構 築 主 義 の ア プ

ローチと同様な具体的な分析を基礎づけるもので

あ る 。 さ ら に , 後 ほ ど 検 討 す る よ う に , 「 メ カ ニ

ズム」には,社会的なメカニズムも含まれること

になる。

原子力技術で言えば,燃料の種類や核反応のレ

ベ ル か ら , 熱 伝 達 1 装 置 レ イ ア ウ ト , 装 置 材 料 】

制 御 技 術 , 放 射 線 防 御 , 補 修 等 の 咋 業 方 法 , そ し

て電源喪失時の対応規則や要員の技量,さらには

立地や ,住民自治までが ,原子力技術という大き

なメカニズムの主要項目に含まれるであろう。

さて,技術の合目的性は,どのような気候風土

の 人 々 に と っ て の , とか, ど の よ う な ラ イ フ ス タ

イ ル の な か で の , とか, どのような利害関係者

にとっての, といった形で表現されうるものも

多 く , 必 ず し も 能 随 中 立 的 で は な い 。 も ち ろ ん ,

往 々 に し て , 技 術 の m 値 の 共 有 が 強 調 さ れ , 価 直

特 集 : フ ク シ マ 以 降 の 原 子 力 政 策

中立であるかのような錯覚が発生する。開かれた

市場 1近代化という共通の方向性 ,技術的可能性

に対する夢の共有,公的資金投入による研究開発

推進の正統性・正当性の必要性,等々がその背景

に あ る と い え る だ ろ う 。 し か し , 福 島 第 一 原 発 に

ついて言えば, 当初から】 福 島 の 人 々 に と っ て の

意味と 1首都圏の人々にとっての意味は aなるも

の で あ っ た 。 し か も , そ の 展 開 は , 福 島 の 人 々 が

意図していたものとは全く異なる否定的な結果を

生み出した。すなわち,ひとつの技術は多様な側

面をもち,往々にして副成物や副次的効果に問題

を は ら ん で い る 。 P C B は 安 定 し た 熱 媒 体 で あ っ

たが, 1 9 6 8年のカネミ油症事件でその危険性が

明 ら か に な り , 今 で は 使 用 は 禁 止 さ れ 1 こ れ ま で

に 蓄 積 さ れ た P C B は 分 解 処 理 さ れ つ つ あ る 。 フ

ロ ン も 同 じ で あ る 。 し た が っ て 1 技 術 の 合 目 的 性

自体が肺随中立的なものではないだけでなく, ど

れだけ優れた合目的性があっても,その副次的効

果次第では破壊的技術となり,その社会的使用は

断念されなければならないことになる。そのよう

な 例 は 1 こ れ ま で に い く ら も あ る 。 し か し , も ち

ろん,我が国の各種の化学プラントや自動車技術

のように,公害対策を徹底することで社会受容性

を維持した技術群も少なくない。

1.2 社会技術を含む原子力技術

従来 ,技術という場合には ,あくまでも理工学

的なメカニズムから成るシステムを指してきた。

しかし,フクシマ事故におけるベント(逃がし弁)

の開閉に象徴されるように,各種の安全規則や規

制 ,企業の意思決定メカニズムや ,行政の介入と

いった多様な社会的メカニズムによって技術的シ

ス テ ム の 咋 動 が 決 ま る こ と が あ る 。 と す れ ば , 技

術を単なる理工学的なものとして限定するのでは

なく,社会的要素からなる「社会技術」シス-6=ーム

を 含 む も の と し て と ら え て い く 必 要 が あ る 。 さ ら

に, その社会的な装置の部分も!歴史的な試行錯

誤も経て,上記の積み木のように積み上げられ形

成されていくものであるという理解が必要であろ

う。法律家や経済学者や社会心理学者のおしかり

を受けることを覚悟で言えば,法律学も経済学も

社会心理学も, それらが社会のなかで, 社会的な

物質代謝システムの稼働に関わっている限りにお

いては,それは単なる社会システムではなく「社

会 技 術 」 的 シ ス テ ム と 呼 ぶ べ き 技 術 的 な も の を

扱 っ て い る の で あ る 。

放射線被曝という根本的な危険と裏腹の原子力

技術においては ,立地のための基準や保証条 4 = ,

安全基準や規制の体制1事故時の捕虜の想定と賠

償方法の設計等は,社会技術的核心である。その

どれがいい加減でも,大きな社会的損失が生じる

ことは】今回の福島第一原発事故が証明したとお

り で あ る 。 す な わ ち , 立 地 に つ い て の 「 原 子 炉 立

地審査指針」(昭和三九年五月二七日原子力安全

委 員 会 ) , 原 子 力 安 全 基 準 ・ 指 針 類 ( 多 数 に わ た

るので詳細は略す),「原子力損害の賠償に関する

法律」(原賠法) (昭和三十六年六月十七日法律第

百四十七号 )などである。

具陣的には,立地審査指針の一・一原則的立地

条件の「(ー) 大きな事故の誘因となるような事

象が過去においてなかったことはもちろんである

が , 将 来 に お い て も あ る と は 考 え ら れ な い こ と 。

ま た 1 災 害 を 拡 大 す る よ う な 事 象 も 少 な い こ と 。 」

における「大きな事故の誘因となるような事象」

等の表現が不明確であったこと自体が,我が国の

原子力ガバナンスにおける社会技術的装置の設計

の甘さを物語っている。もしそれが活断層等を意

味 す る と す れ ば 】 これまでに立地された多くの原

発の許可自体が間違っていたということになるわ

けであり,いまごろになって防潮堤の高さを大幅

に増やすなどということ自陣が指針を満足しない

こ と に な る わ け で あ る 。 ま た ! 原 子 力 安 全 基 準 ・

指針類も, 昭和40年代以降30年間にわたりほとん

ど改訂・補強されてこなかったことが福島第一の

事故の一つの背因であったといわれている。原賠

法 に つ い て は , 竹 森 ( 2 Q H ) が 1 1 9 6 0 ~ 6 1 年 当

時のその成立に至る大蔵省と我妻栄部会長(原子

力委員会原子力災害補債専門部会)との駆け引き

の経緯と, その結果成立した法律が安全に対して

もつ意味を ,詳細に分析し ,「この法律によって

原発事故の発生確率が増加する。それでも, この

法律は,発電事業についての最適な選択を促して

い る と 言 え る の だ ろ う か 。 」 と 述 べ て い る よ う に ,

賠債制度自沐の「技術的構造」も十分吟味する価

直がある。

27

堀尾:原子力技術のガバナンスと民主的制度の効用

1.3 有限のシステムと事故

市 政 と は , 餅 ら か の 要 因 に よ り , 仕 組 ま れ た 生

産力のメカニズムが作動しなくなり】その設朧や

システムに含まれているはずの「技術」が咋動し

なくなること つ ま り メ カ ニ ズ ム と し て の 技 術

の 存 在 が 呼 止 し た 状 態 に な る こ と で あ り , さらに

そこから派生して,火災や爆発などを含む一庫の

事 象 が 起 こ る こ と で あ る 。 一 般 論 と し て は , 事 故

自体は ,我々が病気にかかるようなもので ,どの

技術にもあり得ると言わなければならない。これ

は, システムが有限である以上, いつかは必ず確

率的にトラブルに遭遇し,正常な作動が維持でき

なくなるという!有限な存在にとって本質的な現

象である。「原子力技術は事故があるまでは安全

である」という言葉があるが,これまで大きな事

故 の な い 新 幹 線 に つ い て も 1 「新幹線技術は事故

があるまでは安全である」と言えるのである。

しかし,通常, 一つの技術が大事故を起こした

からといって,その技術自体が全否定されること

はまれである。的確な事故調査によって】本質的

な原因が特定されれば ,その除去のための規則・

基準や運転方法の改善1あるいは、新たな要素技

術の付加を含むプロセスシステムの変革を行うこ

とによって,技術の安全『ヒと進「ヒが図られるので

あ る 。 原 因 が 明 確 に な れ ば 1 多 く の 場 合 , 耐 用 年

数までの有限な時間の範囲で事故ゼロを実現する

こ と は 可 能 で あ る ( し か し 1 事 故 の 確 率 は 0 で は

な い ) 。 原 子 力 の 場 合 も 同 じ で あ る 。

問題は事故による被害の大きさである。致命的

な大きさの事故がその技術に必然的につきまとう

よう場合も存在する。そのような事故が繰り返し

起こる可能性があり.改善の方途が見いだされな

い場合には,その技術の持続性は断たれざるを得

な い 。 今 回 の 原 発 事 故 に つ い て い え ば 1 ま ず そ の

被害の大きさをどのように評匪するのかである。

原発にコストベネフィット論を適用するのであれ

ば , 現 実 を 直 視 し つ つ 被 害 と ベ ネ フ ィ ッ ト の 関 係

を国民的に共有することが必要であろう。

転するのだという姿勢を維持して, ヒモつき的援

助 の 枠 組 み を 大 き く は 変 え て こ な か っ た 。 我 が 国

の ① D A の 成 功 例 で は 1 専門家のきめ細かい努カ

のおかげで1ようやく現地事情への対応が図られ

て い る と い う 。 と は い え , 途 上 国 の 技 術 ガ バ ナ ン

スの確立を最重視し,部品等の調達先を限定しな

い「アンタイド化 (非ヒモつき化 )」を進めてき

た世界の傾向からは大きく遅れており,適正技術

に つ い て の 議 論 も 遅 れ て い る 。 ア メ リ カ 合 州 国 で

は 1 機 械 学 会 ( A S M E ) , 化 学 工 学 会 ( A I C h E )

等が連携して, い っ た ん は 死 語 と な っ た 適 正

技 術 の 概 念 を 復 活 さ せ 1 W I S E ( W a s h i n g t o n

Internship for Students of Engineering) とい

う イ ン タ ー ン シ ッ プ ・ プ ロ グ ラ ム を 行 っ て い る 。

WISEでは》 学部3 , 4年生をW a s h i n g t o n l D C

に夏季 9週間滞在させ 1技術と公共政策の相互関

係や,連邦政府の役人がどのように複雑な技術政

策の意思決定を行っているかを知り ,さらに ,技

術者・工学者が ,途上国支援を巡って 1どのよう

に立法や規制についての政策決定に貢献できるか

著者 (堀尾 ( 2 0 1 3 ) ) はこれらを紹介しつつも ,

科学技術の発達が, 生命操Iや人工知能技術など

により,人間の尊厳や生命の持続性に対する脅威

を生み出し1さらに地球温暖化・大規模気候変動

の危機を招来している現代においては,先端技術

すべてが好ましいとすることには無理があり,技

術の社会性を考慮した「適正技術」の選定が重要

であると主張した。その中で,適正技術がもつべ

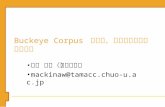

き性格を1 .「普遍的な適正性= f a i r n e s s」とH .

「地域適合性-:[l.tness」の二つの側面から考える

のが妥当だとし .それぞれに次の 4つの要牛を挙

げた。すなわち, 技術が持つべき普遍的な正当性

と し て は I ー l ) 持 続 性 ( エ ネ ル ギ ー ・ 環 境 に か

かわる本質的持続性), I ー 2 ) 生 命 へ の 優 し さ と

安 全 性 】 I ー 3 ) 人 間 の 尊 厳 の 尿 障 , 1 - 4 ) 犯 罪 ・

暴 力 ・ 武 力 へ の 抑 止 力 1 が , ま た , 一つの技術の

「地域適合性」は,それが使用されることになる

場所の地域的歴史的条伶への適合性であり, H-

1 ) 地 域 の 気 候 風 土 お よ び 既 存 の イ ン フ ラ ( 橋 1

道 路 , 鉄 道 , 水 道 , 送 電 線 , 学 校 等 々 ) 1 H - 2 )

産 業 ( 農 業 1 林 氣 製 造 業 1 観 光 業 , 厳 統 工 芸

等 々 ) , H 一 3 ) 資 金 力 , さ ら に , 1 1 - 4 ) ガ バ ナ

ンスの状況や文比的厳統が,基本的な要序である

1.4 技術の適正性について

「適正技術」という言某は,我が国では長らく

死 語 に 近 い も の と な っ て い た 。 田 中 一 武 井 ( 2 0 0 9 )

が 述 べ る よ う に 1 我 が 国 は ! 技 術 的 先 進 性 を 国 是

とし,途上国に対しても我が国の優れた技術を移

28

優しさ

′持続

エネルギ

\・環境

風土・

Fンフラ

公正fair

自律

罪・屑

抑止

適正技術Appropriate

technology

適合fit

ガバナ

特 集 : フ ク シ マ 以 降 の 原 子 力 政 策

図1 現代における適正技術の要件(堀尾 ( 2 0 1 3 ) )

と し た ( 図 I 参 照 ) 。

原 子 力 技 術 の 特 色 は l そ の 中 心 に 位 置 す る 核

反 応 が , 炭 化 水 素 の 燃 焼 熱 の 7 万 倍 ( k g あ た り )

という莫大な熱と致死的な放射線を放出し , ま

た毒性が1 0 0万年にも及ぶ放射性物質を排出する

こ と で あ る ( 山 地 ( 2 0 0 9 ) の 図 4 . 1 0 あ る い は

R I S T の ウ ェ ブ サ イ ト 参 照 ) 。 この核反応は, 燃

焼 の 場 合 の よ う に , 温 度 が 上 が れ ば 冷 え 】 酸 素

が な く な れ ば 自 然 に 消 え る と い う 「 本 質 安 全 」

(intrinsic safety) を持たず1 温度が上がればか

えって暴走するため】燃料を互いに引き離して臨

界 に な ら な い よ う に し , かつ冷却を十分行って,

温度が上がりすぎ材料が溶けないようにすること

で ,はじめて「鎮火状態」が維持できる 1という

「制御安全」(programed safety)のもとに置か

れ て い る ( 図 2 参 照 ) 。

当 時 の 米 国 の 科 学 技 術 者 た ち は , 単 な る 爆 発

を斤うだけの原子力爆弾をヒロシマ・ナガサキ

に 投 下 し た あ と , わ ず か 3 0 年 足 ら ず で 》 ま だ 計

算機の能力が現代のものとは比較にならない時f-t

に 1 こ の 制 御 安 全 の メ カ ニ ズ ム を 実 現 し 1 商 用 運

転 を 開 始 し た 。 こ の こ と は , 当 時 そ の 他 の 分 野 に

おいても各種の技術革新が急進展していたとはい

え ,やはり驚くべきことだといえる (原子力技術

の起源から多様な応用と技術革新については山地

( 2 0 0 9 ) が わ か り や す い ) 。 し た が っ て 1 当 然 , 我

が国に導入した初期に ,応力腐食割れなど ,それ

まで未解明だった材料工学的課題を克服しなけれ

ば な ら な か っ た ( 内 橋 ( 2 0 1 1 ) に 詳 し い 紹 介 が

あ る ) 。 ま た , と く に 1 9 6 9 年 か ら 7 3 年 に か け て 着

工された福島第一の各号機は,輸入技術の性格を

邑濃く持っていたために,上記の地域適合性に含

まれるべき耐震,耐津波設計が不十分なままに稼

働 を 開 始 し た の で あ る 。 し か し , そ の 問 題 が 国 会

等で指摘されてきたにもかかわらず的確な対応が

行われなかったことは,技術の適正性を実現する

ための,理工学的な技術としての原子力技術の問

題ではなく ,原子力ガバナンスの問題であり ,そ

のようなガバナンスを許した社会技術的問題であ

る。

ウ ラ ン 2 3 5 に は 資 源 的 な 制 約 が あ り , たか

だ か 5 0 年 ほ ど の 余 命 で あ る と い っ た 原 料 問 題

(Ene r g y W a t c h G r o u p ( 2 0 0 6 ) 等を参照) はま

』制御

1回路

i 2 - } 0℃以上 水素爆発

水蒸気蝙発放射能湾染

核爆発

図2 通常の燃焼 (左 )は「本質安全」】核反応 (右 )は「制御安全」

29

堀 尾 : 原 子 力 技 術 の ガ バ ナ ン ス と 民 主 的 制 度 の 効 用

だ 単 純 な 問 題 で あ る 。 し か し 1 約 4 0 年 と い う 稼 働

期間中の原子炉の安全管理 ,廃炉後の安全管理】

事故時の住民や従業員等の被爆を防止する方法,

そして ,人類社会の歴史時代の長さよりも長い 1

~1 0 0万年にもわたる管理を必要とする高レベル

廃棄物の処理等は, その課題の成否のすべてが,

どのような規制がどのように課せられるのか, ど

のようなガバナンスが行われるのか, どのような

非 常 時 体 制 が あ り , そ れ が ど う 稼 働 す る の か と

いった社会技術的要素に大きく依存している。つ

まり ,原子力技術においては ,上記の適正技術の

要祟項目のほぼすべてが,単なる理工学的な技術

要 素 だ け で な く , 社 会 技 術 的 な 要 素 や 装 置 を 含

み ,それ抜きでは ,適正性を語れないということ

で あ る 。 し た が っ て , 原 子 力 技 術 は , ア メ リ カ の 】

日本の, フランス臥 そして中国の, といった具

合にそれぞれの文化的・社会的背景や社会装置を

含むものとして評価され,安全性や適正性が議論

されなければならない。実際,「原子力は安全で

ある」という言葉一積L舞し,フクシマの事故の直

後でも「プルトニウムは食べてもそんなに危険で

はない」, 「事故の時どうなるかは想定したシナリ

オに全部依存します」(科学はすべてを想定して

いるという虚言)といった科学者の言説がまかり

通った国には「安全」はないと疑う方がいいので

ある。

1.5 技術と民主主義

さ て , 上 記 論 考 に お い て , 著 者 は , い か に し て

適正技術を見分けていくか,実現していくかの検

討に踏み込み,技術が社会のなかでどのように展

開しているかを各種の具体的事例で見設計者が

意図したものさえ簡単には実現できないといった

例や,市民にとって利益にならない「新技術」が

いかに安易に採択されてしまうかを示した。この

ような社会のなかにおける技術の展開を適正なも

の に し て い く た め に は , そ の 販 売 に よ っ て 利 益 を

得る側や,科学者や行政といった中間的立場のア

クターの行動改善に期待するだけでは,社会の力

学として全く不十分である。技術の適正性の実現

は1非適正技術が出回ることによって不利益を被

る事業者や被害を受ける市民といった開からの力

がカウンターバランスとして咋用するような力学

の な か で し か 1 可 能 に は な ら な い 。 「 し か し , た

30

だ市民が参加するだけで問題が解決するものでな

いことは,原発の賛否を住民投票で決めることに

したからといって》市民が感覚的判断をしている

限りは,最終的には推進派と反対派の間での市民

の取り合いに陥るだけだからである。委員会等に

おける論議の専門的水準を高く維持しつつ,市民

も問題の構造を学び,それなりに高い水準で判断

に参加するというのでなければならない。同時

に,市民のごく一部が「専門的市民」として議論

に参加するという形では1市民の参加ということ

にはならない。市井の市民が,問題を考え議論に

参加してはじめて,技術の適正性が市民に迫られ

た形となる。

これまで,科学者と市民の間の双方向のコミュ

ニケーションを課題としてサイエンスコミュニ

ケーション論の展開やその実践が試みられてきて

い る 。 し か し , も っ と も 重 要 な こ と は 1 市 民 の 利

害にかかわることについての,個別具休の場合の

吟 味 で あ り , コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン で あ る 。 そ れ が

市 民 に よ る ・ 市 民 の た め の ・ 市 民 の も の と し て ,

判断構築型のプロセスとして,実施できるのでな

い限り,「科学技術時代に必要な水準の民主主義」

は実現できないのではないだろうか。」

以上,適正技術に関する私の考察の一部を紹介

し た 。 し か し , 上 記 の 議 論 だ け で は , 民 主 主 義 は ,

あくまでも!被害を受けかねない弱い主体の利益

を 守 る た め の も の だ と い う こ と に な り か ね な い 。

実は1民主主義の価値はその程度ではないという

こ と が , 今 回 の 論 考 の 主 題 で あ る 。

すでに述べたように,技術システムについての

我 々 の 認 識 は 完 全 な も の で は あ り 得 な い 。 常 に ,

ま だ わ か っ て い な い こ と が 存 在 し , 場合によっ

ては!それが事故や破綻の原因にもなる。まだわ

か っ て い な い こ と は , いろいろな異常や予想外の

パフォーマンスとして技術の方からやってくるこ

とが多いが ,それだけではなく ,技術についての

いろいろな人々の関わりのなかで予想され確認さ

れ る こ と も 多 い 。 ハ イ デ ガ ー が そ の 技 術 論 で 伝 ー

ようとしたことも,技術をすでに征服したものと

し て と ら え て し ま う こ と へ の 戒 め で あ っ た 。 賢 明

な技術者や経営者はそれらをなるべく早くとらえ,

予防措置や改善につなぎ, リ ス ク を 回 避 し i 場 合

に よ っ て は 新 た な イ ノ ベ ー シ ョ ン に つ な い で い く 。

脱原発派も原発推進派も1 基本は1 社会の活力

や 人 々 の 生 活 の こ と を 考 え て , そ れ ぞ れ の 立 場 を

持 づ に 至 っ て い る と 考 え た い 。 当 然 , 異 な る イ ン

テンションから,具咋的な技術の展開や帰結につ

いてのシナリオの推定や解読が行われてきた。こ

れまでは,両者の議論が政策に効果的に反映され

ていくことはまれであったが, aなる立場である

からこそ, 技術について, 安全について, 気がつ

く こ と も あ れ ば 1 誤 解 す る こ と も あ る の で あ り ,

それらを包括していくことにより,認識のより豊

かな展開が】あるいは安全性のより確実な保証が

可 能 と な る は ず で あ る 。 民 主 的 な プ ラ ッ ト フ ォ ー

ムにより ,議論の対立点を ,論理的かつ実証的に

解明していくなかから,技術から発せられてくる

多様なメッセージをより包括的に受信し解読して

い く こ と が 可 能 な の だ 。

このように考えるとき,技術に関する民主主義

は1単なる利害関係者の意見のガス抜きや多数決

による決定という通常の意味ではなく,技術に関

する「社会的な認識と制御の過程」としての意味

を 強 く 持 ち う る こ と が わ か る 。 経 営 の ト ッ プ , 事

務 方 i 現 場 責 任 者 , 技 術 者 , 作 業 員 】 下 請 け 1 あ

るいは外部の研究者といった階層や部門のそれぞ

れ で , 技 術 と 人 間 の 関 わ り は 異 な っ て い る 。 原 子

炉 の よ う に 巨 大 で , しかも完全には監視しきれな

い 技 術 シ ス テ ム の マ ネ ジ メ ン ト に 当 た っ て は , そ

れぞれの分野に発阻されてくる多様な信号を大切

にする民主的なアプローチこそ,最大のリスク回

避の方法であろう。逆に言えば1それぞれの分野

の人々が,技術の側から発唐される情報を解読で

きるだけの情報の受け手としての力量をつけ1そ

れぞれが受け取った情報をできるだけ正確に共有

していくことができるような体制が望まれる。宇土

会的な物質代謝過程のメカニズムとしての巨大技

もはや決して専門家だけのものではないの

である。したがって,専門家からの情報の一方的

発信や,限定されたパブリックコメントの募集と

それへの「啓蒙的な」対応,単に専門家の活動や

情報を「見せる」という一方向的な透明性(これ

ま で は 1 行 政 や 専 門 家 の 側 は , う る さ い の は 誰 か

と い っ た こ と 以 上 に は , 反 対 側 を 見 る こ と に 大 き

な肺値を置いていなかった可能性があり,双方が

見合うための透明性ではなく, 一方が見せるだけ

の透明性となっていた )ではなく ,双方向的な透

明性と複数主義的な熟議の民主主義のスタイルを

特 集 : フ ク シ マ 以 降 の 原 子 力 政 策

双方が文化として共有してはじめて,合理的に技

術 を 扱 う こ と が 可 能 と な る は ず で あ る 。 こ の 点 に

ついてば 後ほど, フ ラ ン ス の 制 度 に 関 連 し て ,

改 め て 触 れ る こ と に し た い 。

2. ,フクシマ事故の教訓とこれからの原子力

技術のガバナンスについて

2.1 国民と地域の力を伸ばす

これまでの原子力ガバナンスをみるかぎりl市

民・消費者・生活者・地域コミュニティといった

人々からなる「国民」の側の利害が,前述の原子

力災害賠償法の例に見られるように,制度的にも

十分考慮されず,国会や国の各段階の委員会や司

法の場でも, 彼らの主張には十分な敬意が払われ

てこなかった。 一方,原発立地地域は特別扱いさ

れ ,「国策で推し進められ ,カネでがんじがらめ

に」なり,「地域全体が,原子力に組み込まれ」「モ

ノが言えなくなる世界」となっていった(東海村

元 村 長 談 N H K E T V 取 材 班 ( 2 0 1 3 ) ) 。 そ の よ う

にして盤石の原子力体制ができたために,逆にリ

スクマネジメント体制の進化はおろそかになり,

「空白の2 0年」が生まれ,遅れた体質が助長され

てきた(島根原発の場合の公開ヒアリングの事例

や敦賀における「タカリ構造」の例を内橋( 2 O H )

が克明に紹介している )。こうして ,各種の改善

が お ろ そ か に な っ て い っ た な か で ! 女 川 , 福 島 第

二では避けられた事故が,福島第一では避けられ

な い , と い う こ と が 起 き た 。 フ ク シ マ 事 故 の 最 大

の教訓は,「「国民」とその生活圏である「地域」

の利益と発言が十分な力を侍ち得ないシステムの

下では,原子力事故からの国民や地域の安全は補

償されない」ということではないだろうか。

誤解のないように付け加えなければならないこ

とは, こ こ で い う 国 民 と か 地 域 と か は , 国のなか

の単なる部分的な存在だというわけではないこと

で あ る 。 社 会 シ ス テ ム の 構 成 員 で あ る 回 々 人 は ,

納 税 生 産 , 互 酬 と い っ た こ と に か か わ る 三 種 の

交換の形に対応して「政体(polity)」, 「経済シス

テム(economy)」,「地域・国民(community)」

という三つの構造ないし領域のなかに組み入れら

れ て い る 。 す べ て の 人 々 は 市 民 で あ り , 何 ら か の

31

堀尾:原子力技術のガバナンスと民主的制度の効用

地 域 で 生 活 を し て い る 。 た だ し 1 そ れ ぞ れ の 頴 域

それぞれのマネジメントを主務として司る

人 々 が 配 置 さ れ て い る 。 そ れ が , 国 政 や 治 安 に か

かわる人々であり ,経済界であり ,地域の側の組

織休の人々である。それぞれは,互いに依存し合

いながらも独立性を持つのであるが,明治以来の

集権的な地方制度が一部残存する我が国では1地

域の側の組織休が独立性を維持し十分な力を発揮

す る に は 至 っ て い な い 。 そ の 結 果 , 江 戸 時 代 に は

存在した地方の力は大きく後退し ,上記三者のう

ち前二者の結合力の下に地域・国民の顕域が従属

させられる構造が進展したが,その構造が原子力

ガバナンスを通じてさらに強化され維持されてし

ま っ た の で あ る 。 こ の 点 が , 地 方 の 力 が 強 い 英 米 ,

ドイツなどと日本との違いや,市民革命のあと集

権的ながらも民主的な政体を持つフランスなどと

の違いの背景だとは考えられないだろうか。

国会事故調が「事故当事者の組織的問題」とし

て列挙する「安全文化を排除する構造的な比組

み」「独立性の欠dj-「透明性の欠如」「専門性の

欠如」などの本格的な改善は ,すべて .権力の分

立°によって民主主義の作動を保証していくことに

よ っ て し か 1 可 能 と な ら な い で あ ろ う 。 ど の よ う

な 国 民 を 作 る の か , どのような形でその独立性や

自らの頭で考える姿勢を保証していくのかが,結

局は巨大な社会的物質代謝システムと技術に対す

る ガ バ ナ ン ス の 要 で あ る 。

らかになった事故時の組織的マネジメントの課題

を分析することによって減災に向けた管理沐制を

確立するまでには至らなかった。その後も最悪の

ケースを想定した危機管理システムについての検

討に着手できない状態が続いた。日本学術会議と

し て の 提 言 等 も と く に は 行 わ れ な か っ た 。 」 さ ら

に , 1 9 9 9年の「東海村 J C〇臨界事故後 ,安全咋

系の抜本的な改善への議論もなされ原子力エネル

ギー利用の問題が狭義の原子力技術の視点だけで

は対応できないことが明らかになったが,原子力

の安全確保と滅災にかかわる学術の連携に関する

日本学術会議提言等のアクションへとつなぐこと

ができなかった。」と反省し,「福島原子力事故

の根源的要因」については】「原子力の安全を向

上するために必要な, 全体を09敢する不断の努力

を 怠 っ た こ と が 根 源 的 要 因 で あ る 。 」 と し , 防 災

対策の準備,「安全規制を含む原子力安全にかか

るすべての組織の間で, 日常的に率直なコミュニ

ケーションが行える環境を作り出しておく」 こ

と, リスクに関する科学的知見の普及,深層防護

の理念に基づいて, 「多段階かつ多重に対策を用

意すること」,「関係する科学者や専門家は, …情

報 共 有 を 図 っ て 合 力 を 発 揮 す る 必 要 が あ る 」 と

している。

この報告をあえて引用する目的は】科学者や専

門家と社会との関係について,本質的な問題を含

む重要な方向付けがなされているためである。す

なわち, 報告の「概要」はその最も多くの斤数を

本文1 7 - 1 8ページの「( 3 )科学者コミュニティが

なすべきこと」からの引用にさき,以下のような

指 摘 を 行 っ て い る :

「科学者コミュニティは,社会と原子力専門家

とのコミュニケーションの推進役となり相互の阻

頼関開を構築するための中心的役割を担わなけれ

ばならない。」「社会のリスク選択に際して学術

の基本的役割は不確実領域を含めて科学技術的知

見の現状を正確にeえることである。」「原子力安

全規制や防災対策の内容についてはさらなる改善

を進めるべきであるがこの基盤をなすのは産官学

の 協 力 で あ る 。 」 「 最 後 に , 「 知 の 統 合 」 に お け る

科学者のリーダーシップの必要性を指摘する。9

回の福島原子力事故は,地震・津波と原子力の専

門 家 の 意 見 の 魃 鮎 が , 原 因 の 一 つ と な っ た 。 ・・・原

子力安全においては放射線の人体への影響といっ

2.2 科学者・専門家だけに過大な期待をしない

今年2 0 1 4年 , 日本学術会議合工学委員会原子

力事故対応分科会 (委員長 :矢川元基 ,副委員長 :

山地憲治 )は 6月 1 6日付で「東京電力福島第一原

子力発電所事故の教訓」と題する56ページの報告

( 要 旨 2 ペ ー ジ ; 本 文 1 8 ペ ー ジ ) を 発 表 し て い る 。

この報告書は1事故の教訓を科学者・専門家の立

場 か ら 括 し た も の で あ る 。 概 要 に 基 づ い て こ の

報告書の諭旨を紹介する。

ま ず , こ の 事 故 で , 原 子 力 施 設 の l 「 い っ た ん

…顕在化すると大きな被害をもたらすことがあ

る」リスクについて「これを一般の人々に十分周

知 さ せ て い な か っ た 」 こ と が 明 ら か に な っ た 。 ま

た,「事故進展過程において設計基準を超えた事

故の影響を最小fE;することができなかった」, 「日

本 で は … 米 国 ス リ ー マ イ ル 島 ( T M I ) 事 故 で 明

32

特 集 : フ ク シ マ 以 降 の 原 子 力 政 策

た医学的な知やその自然環境への影響や食品など

へめ影響も含めた生物学・環境学の知も重要であ

る。 さらに法と経済にかかる知も必要であり, こ

のように直接関連しないと思われる分野の知を統

合しておかなければ知が有効な議論や活動に結び

つかない。科学者は異なる知を統合して諸課題に

対処すること1すなわち「知の統合」の実践にお

けるリーダーシップを発揮することが必要であ

る 。 」 と 結 ん で い る 。

次 に 】 本 文 に お い て は , 事 故 の ま と め や 1 こ れ

からの課題についてのより具陳的な 括が行われ

ている。ただし,科学者の立場からの反省とこれ

か ら の 方 向 付 け が 主 た る 目 的 の 報 告 だ か ら か も

しれないが,放射能汚染により隣接地域の人々の

財産が広範に侵害されたことや,原発労働者や消

防 ,警察 ,自衛隊員の深刻な被爆の問題などに対

す る 記 述 が な い こ と は 残 念 で あ る 。 ま た j 科 学 者

や専門家の役割について述べるのであれあれば,

事業者や行政の責任,それと関与した「科学者」!

とくに原子力政策の形をほとんどゼロから作り上

げてきた東京大学の多数の間断者の大きな寄与と

その功罪についての記述は,婉曲なものであって

も , な さ れ る べ き で あ っ た だ ろ う 。 そ れ ら の 言 葉

なしに】上に引用した「産官学の協力」は語れな

い の で は な い だ ろ う か 。

さらに本質的な問題は,学術会議がまさに責圧

を持つべき「科学者のとるべき方向性」について

である。「原子力安全の専門家は暗蠍的視野と高

い陰理観を基本にコミュニケーションを先導す

る 役 割 を に な わ な け れ ば な ら な い 。 」 ( p . 1 4 ) と い

うのであるが,それはどのようにして実現される

か の 議 論 が な い 。 単 な る お 題 目 と な る こ と は 目 に

見 え て い る の で は な い だ ろ う か 。 同 様 の 記 述 が 1

「(6)科学者の責務」の項にも現れる。すなわち,

|国会事故調査委員会の議論にもあったように科

学者が「電力会社のとりこ」になっていたとすれ

ばまずは猛省しなければならない。これからも中

立な立場から科学者・技術者は安全審査などに関

与することが予想されるが1その際には特定の権

威や組織の利害から独立して自らの専門的な判断

を 下 す べ き こ と を 決 し て 忘 れ て は な - E > な い 。 」 と

いう。「電力会社のとりこ」にならず「中立の立場」

を維持して村八分となり,殉教者のように生きた

科学者がごくわずかながらもいたことは日本の科

学者の誇りであると,本分科会は認知し記録すべ

き で は な か っ た だ ろ う か 。 そ れ は と も か く , 基 本

的に,ここでの議論も単なる「猛省」と陰理的な

題 目 の 繰 り 返 し で あ る 。

さいごに,上に引用した「知の統合」の議論が

行われる。しかし本文の最後は,「日本学術会議

は異分野の科学者が一堂に会する場であり, 「知

の統合」の実践のために学会と協力してリーダー

シップを発揮するのにきわめてふさわしい場であ

る。これまでも日本学術会議公開シンポジウムな

どで文と理の異なる分野の科学者がある特定の

テーマについて議論したことはあったが,議論だ

けで終わってしまいそれが具体的な行動にまでつ

ながったケースは殆どなかった。今後検討すべき

課 題 で あ る 。 」 と い う 言 葉 で 締 め く く ら れ て い る 。

「きわめてふさわしい場」が,なぜ,ほとんど「具

体的な行動にまでつなが」らないのか。その現象

自陣は関係者の常識である。なぜそうなるのかが

議論されなければならなかった。

あえてこのように引用し ,批評した理由は ,我

が 国 の 原 子 力 ガ バ ナ ン ス の 問 題 は ! 科 学 者 だ け

の「知」の力や倫理的自覚だけで解決できるよう

なものではないということを強調したいためであ

る。認識の先端を行くべき学術会議は,率先して

そのことを認めるべきではないだろうか。科学者

たちが咋るムラの功罪であるが,すべての研究グ

ループや同業者は, mらかの意味で「ムラ」を作

ることは当然のことであり,それを一概に非難す

る こ と は で き な い 。 問 題 な の は , そ の ム ラ が 1 独

占的権益を行使したりしたときに,それとは独立

の I関やグループが存在せず ,監査や介入が十分

で き ず , ム ラ の な す が ま ま に な っ て き た こ と で あ

る。

要するに, 上記の報告書は, 「科学者がとりこ

となる」ような産官学の強力な複合構造が存在す

る こ と を 単 に 確 認 し た だ け の も の と な っ て い る 。

関 連 す る 科 学 者 だ け で な く , 関 連 産 業 は も ち ろ

ん 1 マ ス コ ミ , 政 治 家 , 各 種 団 体 , N P ① 等 へ の

潤沢な原子力マネーのフローとキャンペーンが存

在してきたことは周知の事実である。合法的なも

のである限り1 そ の よ う な キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー や 広

報が,今後全くなくなると考えることは現実的で

は な い 。 大 き な お 金 が 動 く 原 子 力 に 絡 ん で 1 人 間

につきものの堕落が生じモラルハザードが発生す

33

堀 尾 : 原 子 力 技 術 の ガ バ ナ ン ス と 民 主 的 制 度 の 効 用

る可能性は避けられない。そうした場合にも,過

酷事故につながらないようにすることが必要であ

る。重要なことは,社会を単なる一枚岩の翼賛陣

制にするのではなく!原子力という重大な安全問

題を含む技術・社会複合体について|具体的な監

視と実務的・技術的議論を斤える権力分立的なプ

ラ ッ ト フ ォ ー ム を 実 現 す る こ と で あ る 。 そ う す れ

ば , 多 様 な 意 見 を 持 つ 科 学 者 に と っ て も 市 民 に

とっても!「一定期間の間は是認してよい」といっ

た形で納得できるコンセンサスを作り上げること

は不可能ではない, と私は考える。

そのためには,科学者や特定の専門家に過大な

期 待 や 権 威 を 与 え る の で は な く , 経 営 , 技 術 , 法

律】行政などにわたる横断的かつ異なる立場の実

務家や ,批判論者を含めたプラットフォームを ,

市民にも開かれ双方向コミュニケーションを行う

ものとして,国および地方の原発関連自治体連合

等に設置し ,徹底的な実務的議論のなかから ,時

間をかけてでも合意を形成するという1国民の納

得の重要性を強く意°識した体制を作り上げること

であろう。現在の原子力規制委員会等は,異なる

立場の実務家の参加と国民との双方向のコミュニ

ケ ー シ ョ ン に お い て , な お 全 く 不 十 分 で あ る 。 い

ま原子力規制委員会ではフクシマ事故後の個々の

問題の具体的な解明等を含む膨大な作業が進めら

れ て い る 。 し か し , そ の ス ピ ー ド は 国 民 が つ い て

行けない早さであり ,関係者の苦労とは裏腹に ,

双 方 向 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 難 し く し て い る 可

能性がある。原子力市民委員会(2 0 1 4 ) はその拙

速 性 を 批 判 し て い る 。

ら そ の 様 子 を 以 下 簡 単 に 紹 介 す る 。 こ の 法 律 は 】

1 9 8 1 年 に ス タ ー ト し 各 地 に 設 立 さ れ て い た C L I

をすべての原子力施設のある地域に設立すること

を義務づけ1 C L Iの資金や構成についても規定し

たのであるが, 我 が 国 の 人 々 に と っ て は 驚 く べ

き 構 成 と な っ て い る 。 す な わ ち | 地 方 議 会 議 員 :

5 0 % 以上】環境保護グループ (反原子力の立場の

人 々 を 含 む ) : 1 0 % 以 上 , 労 働 組 合 ( 雇 用 と 経 済

に 関 心 ) : l 0 % 以 上 , 専 門 家 お よ び 科 学 者 ( C L I

が行う専門的検討の主役をになう ) : 1 0 % 以上の

構 成 が 定 め ら れ ( 括 弧 内 は 説 明 書 き ) , 安 全 の 問

題 に 関 し て 原 子 力 安 全 局 ( A S N ) に 質 問 す る こ

と が で き る , 事 業 者 , 行 政 お よ び A S N は 必 要 と

されるすべての情報をC L lに開示しなければなら

な い ! 年 6 回 の 定 例 会 と 年 一 回 の 会 の 開 催 , 住

民との意見交換会の開催 ,事業者や A S N その f t l

国の府庁と地域住民との双方向の情報の伝達,環

境測定,避離訓練等の日常業務が規定されている

ほか】事故発生時における対応,事故後の再稼働

に 関 す る 意 見 の 提 出 , 等 が 定 め ら れ て い る 。

我が国の現在の沐制にもある程度までは上記の

機能を持たせることは可能であろう。しかし,最

も重要な ,①反原発の立場の人々の参加の谷認 ,

②地方議会議員の積極的関与,③検討チームによ

る議論から派生した問題の解析を委員会の本務と

して行う体制,④双方向の情報の流れの保証(単

なる説明会や, フ ィ ル タ ー の か か っ た パ ブ リ ッ ク

コメントなどではない )等は ,これから我が国で

も 実 現 す べ き こ と で あ ろ う 。

原子力大国フランスは1我が国の原子力関開者

にとっては ,福島第一の汚染水処理だけでなく ,

モンゴル, ベトナムなどのプロジェクトの重要な

パ ー ト ナ ー で あ る 。 さ ら に , 今 年 ( 2 0 1 4 年 ) 5 月

には高速増殖炉の設計・開発でさらなる協力を行

うことが合意されている。しかし,地震も津波も

殆 ど 全 く な い フ ラ ン ス に お い て , 原子力安全が,

反対論者ともテーブルを同じにした理詰めの議論

に支えられていることに我々はもっと注意を払う

べきである。そのような各分野のアクターの独立

性や意見の違いを認めた制度を実現し|「安全文

化(「安全の問題を理詰めで国民的に議論する文

化」と解釈したい)」を定着させることなしには,

地震・津波・地滑りの国日本で1原子力を安全に

ハ ン ド リ ン グ で き る と は 考 え に く い 。 そ の よ う な

2.3 独立性のある参加型ブラットフォームの

構築

我が国が原子力ルネッサンスに向けて現実主義

的な「原子力政策大綱」を閣議決定(20 0 5年10月)

し , 「原子力立国計画」を策定 ( 2 0 0 6 年 8 月 ;

合資源エネルギー調査会・原子力部会)したころ,

フランスでは, 2 0 0 6年に,原子力産業の透明性を

高 め る た め に 0 P E C S T ( 科 学 技 術 選 択 肢 の 評 価

のための議会事務局 )の要請に基づき ,「原子力

の安全と透明性のための法律」を制定し,原子力

安全局( A S N )の役割をより明確にするとともに,

C L I (地域情報委員会)の全国展開を開始してい

た。Sarin (2009), Shiroyama (2010)の資料か

34

特 集 : フ ク シ マ 以 降 の 原 子 力 政 策

社会技術的装置を構築することなしに|政治主導

で;いわく付きの「産官学連携」による原子力政

策の推進が進められるとすれば, そのこと自体に

よって1我が国はあらためて社会技術的リスクを

抱 え 込 ん だ こ と に な る 。

2.4 国際戦略としての原子力ガバナンスの設計

これからの世界の原子力発電の過半は中国とイ

ン ド に よ っ て に な わ れ る 趨 勢 に あ る 。 とくに中国

では1 2001年~12年平均で,「毎週」173万kW (キ

ロワット)発電容量が増えるという驚異的な建設

が 行 わ れ て い る 。 原 子 力 発 電 所 に つ い て は , 2 0 1 4

年 現 在 , 1 8 基 1 4 7 3 万 k W が 運 転 中 , 3 1 基 3 3 7 2 万

k W が 建 設 中 ( 近 く 運 関 す る 3 基 3 2 4 万 k W を 含 む )

であり, 2 0 2 0年の原発の容量としては6~ 7千万

k Wが提案されている(中国工程院; 2 0 1 2 ) (中杉

( 2 0 1 4 ) に よ る ) 。 ま た , 計 画 中 は 2 2 5 基 , 合 計 で

将来273墓 容 量 2 億 8 1 3 8 万 k W と い う 数 字 も 報

道 さ れ て い る ( W E D G E 編 集 部 1 2 0 1 4 ) 。 ウ エ ッ

ジの記事は,我が国も負けてはいられないという

論調に終始しているが,原子力安全の視点からの

分 析 は 行 わ れ て い な い 。 これから必要になるの

は,中国の人々自身にも我が国民にも大きな影響

のあるl 中国での過酷事故防止の検討である。ア

ジアにおいては】増大する国家間摩擦に調整機能

が 全 く 追 い つ い て い な い の が 現 状 で あ る 。 フクシ

マ事故後の我が国の原子力ガバナンスは, アジア

の将来の安定と過酷事故防止を見据えたものでな

ければならない。拙速な運転再開や,国家主導の

セールス再開路線は,その意味でもリスクを含む

も の で あ る 。 と く に , 原 子 力 ガ バ ナ ン ス に お い て

は.透明性と批判的な立場を容認した複数主義的

な熟議のための民主的プラットフォームが重要で

ある。原子力先進国である我が国が,その面でも

イ ニ シ ァ テ ィ ブ を と れ る 国 に な る こ と こ そ , アジ

アにおける過酷事故を防止し 1廃炉 ,高レベル廃

棄物問題など,原子力との長いつきあいを安全に

行 っ て い く た め の 必 要 条 件 で あ る と 考 え る 。

[謝辞]

フランス大使館原子力参事宮 . . C h r i s t o p h e

X E R R I 氏 に は フ ラ ン ス の 原 子 力 ガ バ ナ ン ス に つ い

て ご 教 示 を い た だ い た 。 記 し て 謝 意 を 表 し ま す 。

引用文献

EnergyWatchGroup. Uranium Resources and

Nuclear Energy (2006), (http://www.

energiestiftung.ch/files/downloads/

energiethemen-atomenergie-rohstoffuran/

energy-watch-group-2006.pdf 2 0 1 4 年 8 月 3 1

日閲覧)

N H K E T V 特 集 取 材 班 ! 「原発メルトダウンへの

道 」 , p . 2 9 2 , 新 潮 社 ( 2 0 1 3 )

RIST, http://www.rist.or.jp/atomica/data/

pict/04/04070101/10.gif ( 2 Q l 4 年 8 月 3 1 日閲覧 )

Sarin, Francis, Presentation of the French

Transparency and Nuclear Safety Law

(TSN), Boreal Nights 2009, July 3rd, 2009

(http ://goo. gl/MOmfNK 2 0 1 4年8月31日閲覧)

S h i r o y a m a , H i d e a k i , Commission Locale

d'Information (CLI) in France a nd

Implications for Japan, Document 3, 5th

meeting Working Group on Voluntary

Efforts and Continuous Improvement of

Nuclear Safety, Advisory Committee for

Natural Resources and Energy, 2010 (http://

goo.gl/O Fkl Ym 2 0 1 4 年 8 月 3 1 日 閲 覧 )

W E D G E 編 集 部 , 日本を凌駕する中国の原子力計

画 , ウ エ ッ ジ , p p . 5 1 - 5 3 , 2 0 1 4 年 7 月 号

内橋克人,「日本の原発どこで間違えたのか」,朝

日新聞出版(2 0 1 1 )

原子力市民委員会 ,原発ゼロ社会への道一新しい

: 2 . >論形成のための中間報告, 2 0 1 3年 l O月

( http:がwww・ccne japan・comj?page_idェ1661

2 0 1 4 年 8 月 3 1 日 閲 覧 )

武 谷 三 男 , 「 技 術 論 」 ( 初 出 は } 新 生 1 9 4 6 竿 2 月

号 ) ,「弁証法の諸問題」 !理論社 , p p . 1 7 1 - 1 9 1 ,

(1964)

竹森俊平,「国策民営の罠」,日本経済新聞出版社

(2011)

日本学術会議 合工学委員会原子力事故対応分科

会,「東京電力扁島第一原子力発電所事故の教

訓 」 , 6 A l 6 E l , 2 0 1 4

中 杉 秀 夫 , 中 国 の 原 子 力 発 電 開 発 : エ ネ ル ギ ー 逼

迫による必要性, 日本原子力産業協会l 1月

218,2014 ( http:j/www.jaif.or.jp/ja/asia/

china/china_data.pdf 2 0 1 4 竿 8 月 3 1 日 閲 覧 )

堀 尾 正 H . 3 - l l 原 発 事 故 の 後 . 現 代 技 術 と 人 間

の 関 係 を ど う 考 え る か 一 ハ イ デ ガ ー 技 術 論

との対話の中からー,龍谷政策学論集, l ( 1 ) ,

4 3 - 6 1 , 2 0 1 2

堀尾正軋現代技術社会においてなぜ「適正技術」

思 考 が 必 要 か , 人 間 科 学 研 究 ( 早 稲 田 大 学 ) ,

26(2), pp.163-179,2013

山地憲治, 「 原 子 力 の 過 去 ・ 現 在 ・ 未 来 一 原 子 力 の

35

:>/><〈ン////ンンy)(>O<~/)< y//<)<)(</<><>/:)<=.<></=〈/ :x>(ンシ》〆ン:〈>つィン:′合っノー・7/ーン〈ン<゛rンンX〆′開ノンンCィンンン:ンCμX鑓XノーンCゞノX〆゛く〆て〆lン:/ンン畑/ン:くく゛ノンン:X/ノィノ/CノノンンンンンXX-゛ノ篤′クつX゛゛′/′一一ンつXX;ンンンーンウンつンCンンCノノンCベンCZン:゛4ゞン<;ィX〉〈ン〈ノ〉<>Cンン〉◇<ンニン:ン〈〉

特集テーマ

「フクシマ以降の原子力政策」

2014年度年報委員会を代表して

金井利之

2 O H 年 3月 1 1 日に発生した東日本大震災は ,一

方 で は 、 そ の 衝 撃 ゆ え に 1 「 9 . H 」 に 準 え て 「 3 .

1 1」と呼ばれ, 日本社会に大きな影響をもたらす

か に 見 え た 。 が , 他 方 で 1 必 ず し も そ の よ う な 天

一時の物理的・社会的な振動に留まり1長

期的な日本社会の構造や趨勢は ,そのまま ,あた

か も 何 事 も な か っ た よ う に 1 「 と り も ど し 」 ま た

は「忘却」を見せているようにも思われる。

この「 3 . H 」の地震動の後に ,東京電力・福

島 第 一 原 子 力 尭 電 所 の 1 号 機 か ら 4 号 機 ま で が 1

連鎖的に事故を起こした。それは相当な期間にわ

たって進行しj l N E S (国際原子力事象評圃尺度

International Nuclear Event Scale) でのレベ

ル 7 の 苛 酷 事 故 を 引 き 起 こ し た 。 い わ ゆ る 「 フ ク

シ マ 」 と 呼 ば れ る 厄 災 で あ る 。 さ ら に , そ の 後 の

情報によれば1これ以外の原子力発電所及び原子

力施設においても,危機が進行していたことが明

ら か に な っ て い る 。 ま た , 「 フ ク シ マ 」 に し て も ,

さらにより苛酷な事故になり得る可能性もあった

こ と が 伺 わ れ て い る 。

このようななかで,原子力政策をどのように再

決 定 し て い く か は 】 日本の政治・経済・社会など

にとってきわめて大きな課題として浮上した。そ

れはl まさに公共政策として再決定されなければ

な ら な い 問 題 で あ る 。 一方では ,こうした「フク

シマ」を招くに至った政策決定・執行・評匪過程

と 1そうした政策過程を生み出した構造が ,改め

て検証されなければならない。他方では,「フク

シマ」という事態を踏まえて ,新たに ,どのよう

な手法と手続で, どのような政策を生み出す構造

を再構築することも含めて1政策の再決定がなさ

れるかが, 問 わ れ る に 至 っ た の で あ る 。

こ の よ う な 理 由 か ら | 発 災 か ら 3 年 半 を 経 過 し

た現時点で ,改めて ,フクシマ以降の原子力政策

に関して,多角的な観点からアプローチをするこ

とを1 公共政策学会の年報の特集テーマとして,

企図した次第である。原子力政策は ,しばしば ,

原子力工学の領分ではあり,工学的な観点からの

検 証 は 積 極 的 に 進 め ら れ て い る 。 ま た , も と も と ,

原子力工学自体も,狭い工学のなかに閉じこもら

ずに,社会的発唐に努めてきたとはいえよう。し

かし,そうした「類分」や「顕分」の拡大方向や

地平自陣の問い直しが不可欠であるし,それは同

時に! 多種多様な科学技術や専門知を必要とする

合的な政策であり1社会科学や人文知・世間知・

現場知も含めて ,まさに ,学際的かつ実際的な本

学会が取り組むべきテーマと思われるのである。

こ う し た 観 点 か ら , す で に . 2 0 1 4 年 6 月 7 日 ・

8 日の学会大会 (高崎経済大学 )では】初日午後

の 共 通 テ ー マ セ ッ シ ョ ン I 「原子力法制における

諸問題」が取り上げられている。今回の特集にお

いては ,結果的には ,企画と編集の連携も図った

と こ ろ で あ り 1 後 掲 の 高 橋 ( 滋 ) ・ 友 岡 両 論 文 が こ

れに当たる。

本号特集は以下のような構成である。

大山論文は ,回避できたかもしれないのに ,ま

た1女川・福島第二・東海第二などでは実際にも

回避されたのにもかかわらず,結果的にはフクシ

マを防げなかった規制ガバナンスに関して,行政

学的に論じている。標準的な捕虜理論の肢説を踏

まえつつ》 日本的な相互了解と自主規制の皎説に

基づき ,事業者の経営判断が優先されることを ,

各種の事故調査委員会の報告書を素材として,評

細な分析を行っている。後述の大島・除本論文や

友 岡 論 文 に も 繋 が っ て い る 。

堀尾論文は,主に工学・科学技術社会論をベー

スに】 原 子 力 技 術 と い う シ ス テ ム の 制 御 に と っ

て,科学者や専門家が果たせる役割には限界があ

る こ と 、 国 民 や 地 域 の 力 を 仲 ば す こ と , 独 立 性 の

あ る 参 加 型 ブ ラ ッ ト フ ォ ー ム が 重 要 で あ る こ と を

論じる。

4

特 集 : フ ク シ マ 以 降 の 原 子 力 政 策

曽租論文は ,熟議民主主義 (政治理論 )と @ : 論

調 査 〔 政 治 科 学 ) と い う 広 い 意 味 の 政 治 学 を 合

した観点を踏まえて!革新的エネルギー・環境戦

略策定のために採用された討論型世論調査に関

して ,実態に参画した専門家の立場から ,報告を

行 っ た も の で あ る 。 討 論 型 世 論 調 査 が 】 そ の ま ま

政治的決定にはならないものの,単なる参考意見

と は 異 な っ た 「 重 み 」 を も つ こ と が 示 さ れ て い る 。

高橋(洋)論文は,電力自由「ヒ改革と原子力発

電推進が両立困難な政策指向性を内在しているこ

とを一般的に確認したうえで, フクシマ前, フク

シマ直後の民主党政権の方針を経て,安倍政権の

自由化と原発推進という特異な結合がどのように

生み出されたのかを,政権党・自民党ではなく経

済産業省に視点を据えて ,解明した。それは ,大

島・除本論文の背景をなすものでもある。

大島・除木論文は,主に経済学・経営学をベー

スに】電力システムの自由『ヒ改革のなかで,原子

力に関わる事業リスクを電力会社に負わせること

が困難になりつつある趨勢のもとで1並行して政

策決定が進みつつある「事業粟境整朧論」につい

て 】 「 延 命 の 構 図 」 と し て 分 析 を 斤 っ て い る 。

友岡論文は,フクシマ事故を踏まえた原子力安

全 規 制 法 制 に 関 し て , 特 に , 原 子 力 規 制 委 員 会 ・

原 子 力 規 制 庁 と い う 行 政 組 織 の 在 り 方 に 焦 点 を

当 て な が ら 1 解 明 を 斤 っ た も の で あ る 。 ダ ブ ル ・

チェックや規制組織の中立性・独立性または「規

制と推進の分離」1専門家集団の役割などの論点

が , 詳 し く 検 討 さ れ て い る 。

高 橋 ( 滋 ) 論 文 は , 実 務 に も 深 く 参 画 し て い る

知見も踏まえ1不法行為法の特別法でもある原子

力損害賠償法を ,行政法の観点から分析を加え 1

実態を解説したうえで,現状の問題点,さらには,

将来的な改正の論点を提示する。

高 村 論 文 は , オ ー フ ス 条 約 な ど , 国 際 覆 境 法 ・

人権法の展開の中で形成されてきた情報に対する

権利の保障の在り方を跡づけた上で, q -次事故を

踏 ま え た 分 析 を 行 っ て い る 。

本特集は,ありうべき学際的な接近に関する全て

の方向から構成されたものではない。阪子力工学は

も と よ り , 理 工 学 系 で あ っ て も ! 地 震 ・ 火 山 な ど の

地球科学1 覆境・食物・)k休への放射線防護に加え

て健康被害に関する医学・保健学・生命科学・農学・

林学・水産学,耐震対策・津波対策などは土木工学・

建築工学1立地決定は都市計画学,それ自陣で学際

的・横断的性格も持つ環境学など】様々な顕域から

公 共 政 策 に 接 近 す る 必 要 が あ る 。

社会科学系では ,特に .この分野に古くから研

究をきた環境社会学・地域社会学の知見は重要で

ある。国際政治学・国際斤政学・安全保障論など

も 切 り 離 す こ と は で き な い 。 ま た , 原 子 力 施 設 は

特定の地点に立地する以上, これも比較的に学際

的色彩を帯びている地理学や自治休学とも密接な

問題を持つ。筆者自身も!自治休学と政治学・行

政学の交錯鐡域である自治体行政学・地方自治論

を 専 門 に し て お り , こうした観点からの研究も必

要 で あ っ た だ ろ う 。

戦隆日本の原子力施設の立地においては,国策

として,国・事業者などが一体となって強力な推

進をするものの ,同時に ,所在市町村および所在

道県の「誘致」や「了解」を】慣行として必要と

してきた。これを制度『ヒしたものが l立地後の「安

全協定」制度であるが1立地前から地元同意を必

要 と し て き た 。 こ の こ と は 1 逆 に 言 え ば , 所 在 自

治体に事実上の「拒否権」を与えるものであり,

N I M B Y と い わ れ る 迷 惑 施 設 反 対 ・ 論賛成各論

反対的な可能性を考慮すれば,むしろ国策は進ま

ないことも想定される。実際、地元市町村または

地区住民・漁協などの「拒否」に遭遇して、頓挫

した事実も多い。しかしながら,付随する経済財

政的な支援策の提供や,様々な「安全」に関する

「情報」提供により,立地が進められた地点も多い。

こうした,経済的便益の提洪による地元同意とい

う慣行が,変容するのかしないのかは,自治休学・

地方自治論では1非常に大きなテーマである。

さらには. メ デ ィ ア の 役 割 と い う 意 味 で は メ

ディア論 ,文「ヒ ,哲学 ,文学 ,史学 ,社会心理学

など,原子力政策は多様な関係者の知見を必要と

す る 。 実 際 , フ ク シ マ 後 の ド イ ツ で の 政 策 決 定 に

は,多様な専門家の結集が図られたものである。

しかし 1限られた学会の能力と ,限られた年報

の紙幅の中で ,可能な限り , 一流の研究者から幅

広く,多角的な論考を頂戴することができたと自

負している。原子力政策は,依然として重要な政

策 課 題 で あ り 続 け て い る 。 本 特 集 が , こうした実

際上の政策課題に取り組むすべての人々に, 「可ほ

ど か の 参 考 に な れ ば 幸 い で あ る 。

D