12 DE DICIEMBRE: SINCRETISMO Y CONTINUIDAD DEL CALENDARIO PREHISPÁNICO.

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of 12 DE DICIEMBRE: SINCRETISMO Y CONTINUIDAD DEL CALENDARIO PREHISPÁNICO.

1

12 DE DICIEMBRE: SINCRETISMO Y CONTINUIDAD DEL CALENDARIO PREHISPÁNICO.

Francisco Rivas Castro 1 Jesús Mora Echeverría. 2

Estamos de acuerdo con Xavier Noguez, cuando dice que “... disponemos ahora

de un cuerpo de información guadalupana (oficial y no oficialmente reconocida por

la iglesia católica mexicana) el cual podría rendir mejores frutos si se investigara

en conjunto, con el objeto de reconstruir el pensamiento indígena, producto de

antiguas cosmovisiones, que se mezcló con elementos cristianos para crear

importantes relatos como el mariofánico del Tepeyac. Sospechamos –agrega-

que dentro del marco de este pensamiento indígena, las diversas tradiciones

mariofánicas, aunque contradictorias en sus elementos, fueron todas consideradas

“verdaderas”. La historicidad del milagro, en términos provenientes de la disciplina

histórica europeo-occidental, fue más bien una preocupación –y una obsesión—

de criollos y mestizos novohispanos, reflejada en la constante búsqueda de

pruebas que dieran autenticidad a la narración. Para los indígenas ya

cristianizados, los creadores originales de las tradiciones mariofánicas, la Virgen

de Guadalupe tenía tanta “realidad” como Tonantzin. El tetzahuitl de su milagrosa

aparición en el Tepeyac era un portento que se convirtió en parte de una “realidad

histórica”, como lo había sido la narración del águila posada sobre un nopal

surgido de una piedra, que anunciaba el lugar elegido por Huitzilopochtli para el

asentamiento final de su pueblo. En esta dimensión, la exploración de la

información guadalupana podría arrojar nueva luz sobre uno de los más

controvertidos tópicos de la historia mexicana.” (Noguez, 1993:190). Este es el

contexto general y la finalidad del trabajo que ahora presentamos a su

consideración y crítica.

1 Dirección de Estudios Arqueológicos, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Escuela

Nacional de Antropología e Historia, México. 2 Dirección de Estudios Arqueológicos, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México.

2

EL CERRO DEL TEPEYAC EN EL CONTEXTO PREHISPANICO

De acuerdo con la concepción prehispánica de la superficie terrestre, el cerro de

Tepeyacac pertenece al rumbo del norte, identificado con la Teotlalpan, la tierra de

donde provienen los dioses. En la geografía, Tepeyacac pertenece a la Sierra de

Guadalupe, conformada también por el cerro Zacahuizco, donde se conmemoraba

a Chantico-Cuaxolotl, el cerro Youaltecatl, en el cual, y en la veintena Tepeilhuitl,

se hacía sacrificio de niños a honra de los dioses de las aguas, y finalmente el

cerro Yohualtepetl-cerro y noche-, donde se rendía culto a una deidad femenina, lo

que afirmamos con base en datos arqueológicos, aunque la identidad de tal diosa

todavía no logramos conocer (Rivas Castro, 2000c: 13-32). Próximo al cerro

Tepeyacac estuvo el puerto de Atzacoalco y ahí se conmemoraba a Tlaloc (ibid).

Por otra parte, de acuerdo con la información que proporcionan a su vez

Bernardino de Sahagún en su Historia y Jacinto de la Serna en su Manual de

ministros de indios (1661), en Tepeyacac se rendía culto a Tonantzin – la madre

de los dioses, nuestra madre a Ilamatecuhtli -señor anciana- y a Coxcamiauh,

collar de mazorcas tiernas. Asimismo, conforme a lo que registra el documento

llamado Códice Teotenanzin (1979), dibujado en la primera mitad del siglo XVIII,

en el Tepeyacac existieron esculturas de dos deidades femeninas que el

Arqueólogo Alfonso Caso identificó en el códice como Chalchiuhtlicue, la diosa de

las lluvias, y Tonantzin o Chicomecoatl, siete serpiente, nombre calendárico del

maíz (Fig.1).

Fig.1

3

De suma importancia fue la calzada que salía desde el recinto sagrado de

Tlatelolco y llegaba a Tepeyacac, actualmente conocida como Calzada de los

Misterios. Por esta calzada se trasladó a la imagen de la Virgen de Guadalupe

desde la Iglesia Mayor de México hasta su primera ermita del Tepeyac, como se

pintó a mediados del siglo XVII en el cuadro que se conoce precisamente como

Pintura de la traslación de la imagen Guadalupana (Fig.2). Y se sabe que la

imagen también fue trasladada desde el Tepeyacac a México cuando esta ciudad

fue afectada por inundaciones y su población por epidemias, ya que a la Virgen se

le atribuía la facultad de quitar el exceso de lluvia y curar esa clase de

enfermedades. Así, la Virgen de Guadalupe conjuga los atributos que tuvieron las

diosas Ticitl, diosa de los temazcales, elementos importantes para el tratamiento

de diversas enfermedades, y Chalchiuhtlicue, controladora de las lluvias y una de

las dos deidades representadas en el Códice Teotenanzin (op.cit), relacionadas

con el cerro Tepeyacac.

Fig.2

En general, puede decirse que estas eran las principales deidades prehispánicas

asociadas al cerro Tepeyacac cuando los españoles llegan por primera vez a

México Tenochtitlan, el día 8 de noviembre de 1519, día que correspondió a 8

Ehécatl, 9 Quecholli y año 1 Acatl del calendario indígena.

4

LA INVASION MILITAR DE MEXICO

La invasión militar de México se consumó el 13 de agosto de 1521. En este

proceso perecieron miles de indígenas, se destruyeron templos, lugares de culto,

representaciones de deidades, libros sagrados, muchas cosas más, pero no la

cosmovisión indígena. Para ello se emprendió la conquista espiritual, que se inicia

formalmente con la llegada de los 12 franciscanos en el año 1521 y da lugar a

que se manifieste plenamente la contradicción entre dos cosmovisiones

esencialmente distintas, la cual se resuelve mediante el sincretismo.

Los evangelizadores destinaron mucho tiempo y esfuerzo al conocimiento de las

creencias y costumbres de los nativos, con la finalidad de erradicarlas. Sin

embargo, todavía a finales del siglo XVI observaban que los indígenas mantenían

sus creencias y prácticas, situación que constituía un obstáculo importante para la

propagación de la fe cristiana. Los clérigos se dieron cuenta de la necesidad de

aceptar estructuras y valores éticos prehispánicos en el proceso de

evangelización, permitiendo que los nativos continuaran visitando centros

ceremoniales y antiguos lugares de culto, y aprovechando tal situación para

edificar e imponer en esos sitios los templos cristianos y su santoral, hacia el cual

los indígenas aparentaban buena disposición, con la finalidad de resignificar a sus

dioses y las prácticas que su culto implica. En este sentido, puede decirse que

fue la cultura náhuatl la que jugó el papel determinante en el sincretismo religioso,

en el contenido y en la forma de los cambios.

LA RESIGNIFICACIÓN DE LAS DEIDADES PREHISPÁNICAS DEL TEPEYACAC

Las deidades femeninas más importantes asociadas al culto prehispánico en el

Tepeyacac se distinguen porque unas son jóvenes y otras son viejas o ancianas.

En cuanto a las primeras, se trata de diosas del maíz tierno y en proceso de

maduración, como lo es Coxcamiauh -collar de mazorcas tiernas-, mientras que

las diosas viejas o ancianas, Tonan-Cihuacoatl -nuestra madre, mujer serpiente-, e

5

Ilamatecuhtli, “Señor antigua”, son deidades de la tierra, la matriz de la que

surge la planta del maíz, también asociadas a la luna, principal fuerza de a

naturaleza relacionada con la fertilidad humana y vegetal.

En el calendario mexica las fiestas dedicadas a deidades jóvenes y ancianas

fueron Huey Tecuilhuitl y Tititl. En la primera se celebraba a Xilonen, que según

Diego Durán (1967, Vol.1:226) significaba: “vulva xilote”; “la que fue y anduvo

delicadita”, “como mazorca tiernecita y fresca”, “la que fue y anduvo como Xilote,

tiernecita”, “la que permaneció doncella y sin pecado”, en Huey Tecuilhuitl también

se veneraba a Chantico-Cihuacoatl, personificación de la luna, la tierra y del fuego

de la casa (Graulich, 1990:26).

En la fiesta de Tititl la deidad más importante era Ilamatecuhtli, “Señor-anciana”,

deidad que aparece en el códice Magliabechiano (1996) como Cihuacoatl y en

otros códices, ya sea como Yaocihuatl, mujer guerrera, ya como Cuauhcihuatl,

mujer águila, o bien como Chantico, diosa del fuego del hogar. Al respecto, en los

Primeros Memoriales de Sahagún (1997), así como en el Códice Telleriano

Remensis, Ilamatecuhtli lleva pintura facial que la identifica con Chantico y con

Huehueteotl, el dios viejo del fuego. (ibid.).

Ilamatecuhtli presidía una ceremonia relacionada con la atadura de los años, con

el final del ciclo de 52 años o Xiuhmolpilli. Esta ceremonia está registrada en el

Códice Borbónico y se efectuaba en la veintena Títitl del año secular dos acatl.

Alfonso Caso la denominó “el entierro del siglo”, pues una de sus partes

esenciales consistía en depositar en los altares de cráneos (Tzompantli) un atado

de cañas o maderos que representaba al siglo que había finalizado o muerto.

Mediante la investigación arqueológica de esa clase de altares, por ejemplo el

explorado por Batres en la calle de las Escalerillas, hoy calle de Guatemala, se

han encontrado cilindros de piedra que representan dichos atados de cañas y que

ostentan los glifos del año ome acatl –dos carrizo-y de los días ce Tecpatl –uno

6

pedernal-y uno miquiztli-uno muerte-, que son los días de nacimiento y muerte del

Sol-Huitzilopochtli, numen tutelar de los Mexica.

Para fundamentar el significado que otorgamos al relato mariofánico como uno de

los resultados del proceso de sincretismo religioso, en el cual se resignifican

deidades, pero también espacios sagrados y tiempos calendáricos, nos

referiremos en primer término a los símbolos pintados en la túnica de la imagen, y

en segundo a las fechas julianas generalmente aceptadas para las apariciones de

la Virgen de Guadalupe a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, con la finalidad de conocer

su correspondencia y significado en el contexto del calendario mexica. (Fig.3)

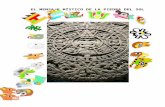

Fig.3

7

Como podemos observar en la figura, el manto de la Virgen presenta lo que a

primera vista parecen ser adornos, a base de tallos, hojas y flores de acanto. Sin

embargo, un análisis cuidadoso y el conocimiento elemental de los glifos

toponímicos prehispánicos, revela que tales adornos ocultan a la vista del profano

un glifo de tepetl, con rostro humano de rasgos”grutescos” (Fig.4)

, tal como lo ha identificado Salvador Díaz Cíntora, a quién citamos textualmente:

“…..muéstrase la cara de frente, ojos y boca cerrados, nariz prominente, abultados carrillos; y si los dos primeros rasgos me sugerían las sombras del Mictlan, la ayuda del ojo experto, penetrante, de Rubén Bonifaz Nuño me descubre la semejanza del contorno del misterioso objeto con el glifo de tepetl, monte; y aún me hace notar él mismo, que la nariz, puesta aquí tanto de relieve por el artista, nos sugiere la palabra yacatl , nombre nahuatl de ese órgano; estamos entonces ante el jeroglífico Tepeyacac, lugar sagrado de la adoración de la imagen…..” (Díaz Cíntora, 1990:64).

Fig.4

8

Estamos de acuerdo con tal identificación, y agregamos que el tallo de la hoja de

acanto que disfraza el topónimo Tepeyacac, disfraza a su vez una corriente

acuática que surge del cerro, aparentemente de un manantial que bien puede

referirse al manantial del Pocito, existente en el cerro del Tepeyacac. La

asociación del glifo tepetl y la corriente acuática permite, sin duda, la lectura Agua-

Cerro, es decir Altepetl y particularmente Altepetl del Tepeyacac.

Considerando que los glifos de Tepeyacac conocidos actualmente no contienen el

elemento acuático, reduciéndose a la representación del cerro y la nariz, y dado

que sabemos con total certidumbre que en la época prehispánica Tepeyacac no

fue un Altepetl, podemos concluir que el glifo pintado en el manto de la imagen

implica la resignificación del cerro Tepeyacac como nuevo centro religioso del

mundo indígena.

En el manto de la Virgen también observamos flores de ocho pétalos, algunas de

las cuales emergen o se ocultan en el glifo topónimo. Este mismo elemento floral

aparece en la escultura de Xilonen, la diosa joven del maíz, escultura que fue

encontrada en Xochicalco y actualmente se puede ver en el museo de

Cuernavaca. Dicho elemento floral asociaría a la Virgen de Guadalupe con una

diosa joven del maíz, posiblemente a la misma Xilonen, cuyo nombre tuvo entre

sus significados, recordando aquí lo que dice Diego Durán (1967) “la que

permaneció doncella y sin pecado”. En su asociación a la diosa del maíz, el glifo

de la flor de ocho pétalos puede ser una metáfora de las cuatro esquinas y el

centro de la milpa, puntos aún considerados de fundamental importancia por

grupos indígenas.

Llama la atención que en el conjunto de flores sólo una es de cuatro pétalos, con

un centro, formalmente equiparable al quincunce, diagrama cósmico de los

rumbos del universo y que algunos autores, como Reyes Valerio, también han

equiparado con el glifo de Ollin, movimiento (Reyes Valerio, 1978: 247. figs. 22 y

23). Seguramente debe ser de indudable significado, el cual se nos escapa por

9

ahora, el hecho que tal glifo se haya pintado precisamente en la región ventral de

la Virgen de Guadalupe.

Tomando en consideración estos puntos, puede decirse que en el proceso de

sincretismo religioso que nos ocupa, la Virgen de Guadalupe resignifica a las

diosas jóvenes del maíz tierno y en flor, el xilote. Pero también a Teonantzin, “La

venerable madre de dios”, y a Ilamatecuhtli, deidad vieja de la tierra, cuyo nombre

se refiere a una entidad del sexo masculino, por eso la designación de tecuhtli, lo

que nos permite concluir que se trata de una deidad que simbólicamente es

hombre-mujer.

Al respecto de tal conclusión, resulta fundamental un dato que aparece en el

análisis lingüístico efectuado por Leopoldo Valiñas, de los diálogos de Juan Diego

y la Virgen de Guadalupe en el Nican Mopohua. Dicho dato corrobora la

identificación que hacemos de Ilamatecuhtli como deidad hombre-mujer y su

resignificación como tal en la Virgen de Guadalupe, pues en el segundo diálogo

Juan Diego se refiere a ella como noxocoyouhe nochpotzine tlacatle cihuapille,

que Valiñas traduce como: “xocoyota mía, muchachita mía, hombre-señora“. (cf.

Valiñas, 2000: 45) 3.

En cuanto al contenido astronómico y calendárico del relato mariofánico tenemos

lo siguientes aspectos: Ya en el año 1666, el bachiller Luis Becerra Tanco

especifica la asociación del solsticio de invierno con la fecha de la cuarta

aparición, y al respecto Xavier Noguez dice (1993:134):

“...Becerra Tanco se refiere al problema de las fechas de aparición. Según el autor, en 1582 se hizo la corrección del calendario cristiano por mandato de Gregorio XIII, por lo que la fecha tradicional del 12 de diciembre de 1531 en realidad era el 22 de diciembre de 1531, “un día después que volvía el sol del trópico de Capricornio, creciendo el día sobre la noche, después del solsticio de invierno, que tuvo su principio en el día precedente...”.

10

Solamente podemos agregar que mediante cálculo astronómico se demuestra que

en 1531 el solsticio de invierno no ocurrió el 11 de diciembre juliano (21 de

diciembre gregoriano), como se desprende de la afirmación de Becerra Tanco,

sino precisamente el día de la cuarta mariofanía, el 12 de diciembre (22 de

diciembre gregoriano), a las 10:40 hrs4. Dada esta asociación, es relevante

señalar que Jesús Galindo y Arturo Montero descubrieron recientemente que la

salida del sol en el solsticio de invierno, vista desde el cerro Zacahuizco,

adyacente al Tepeyacac, ocurre en el cerro Papayo (Galindo Jesús y Arturo

Montero, 2000), cuya importancia prehispánica como marcador astronómico-solar

ha sido ampliamente comprobada. En el aspecto calendárico del relato

mariofánico, Carmen Aguilera ya ha hecho notar, basándose en la correlación de

los calendarios mexica y cristiano elaborada por Alfonso Caso, que la mariofanía

sabática, el 9 de diciembre juliano tuvo lugar en 20 Panquetzaliztli (Aguilera, 2000:

39), es decir, en la veintena en la cual según el Códice Borbónico (1992) los

mexicas encendían el Fuego Nuevo en los años 2 Acatl y precisamente en el día

que anualmente se realizaba la festividad dedicada al dios Sol-Huitzilopochtli.

Basándose en el Códex Florentine (1952-1982), la misma autora considera lo

siguiente:

“… los sacerdotes indígenas, que sabían exactamente cuando ocurría el solsticio, extendían la veintena de Panquetzaliztli cuatro días en la siguiente de Atemoztli. Durante este periodo, las ánimas de las víctimas inmoladas en la fiesta vagaban desde el 19 al 22, siendo este último día cuando se esparcían sus cenizas, con lo cual podían ir a descansar al Mictlan o inframundo. No deja de llamar la atención –agrega- el hecho de que las cuatro apariciones de la Virgen del Tepeyac tuvieron lugar precisamente en los mismos cuatro días en que vagaban las ánimas de los sacrificados (loc. Cit.)

De todo lo anterior concluimos que las fechas asociadas a las mariofanías del

Tepeyac, fueron determinadas esencialmente desde el calendario mexica por los

indígenas ya cristianizados, “los creadores originales de las tradiciones

mariofánico”, como los denomina Noguez (op.cit.). En dicho calendario, las

3 Un dato muy interesante es que en la anotación inferior del mes de Tititl en el Códice Telleriano

Remensis, a Ilamatecuhtli también le llama Ichpochtli, mancebo o “virgen”. 4 Fecha calculada mediante el programa Astronomy Lab 2 v 2.03 (cf. Terrel-Bergman, 1995).

11

apariciones de la Virgen de Guadalupe adquieren un significado eminentemente

solar, a través de la deidad prehispánica Huitzilopochtli-Sol y del solsticio de

invierno, evento astronómico que se hace coincidir con el nacimiento de la Virgen

de Guadalupe, entendido como su manifestación en el ayate de Juan Diego

Cuauhtlatoatzin.

Pero el relato mariofánico tiene como totalidad un sentido esencialmente de

renovación del espacio-tiempo, tanto el actual como el primigenio. Por ello el

cerro Tepeyacac se resignifica como el nuevo centro religioso del mundo

indígena, por ello la primera aparición de la Virgen tiene lugar en la veintena en

que los mexicas encendían el Fuego Nuevo, por ello es que el año del relato

mariofánico se ha hecho coincidir con un año que en el calendario mexica se llamó

13 Acatl, que es el nombre calendárico del Sol y el del año en que según la

Leyenda de los Soles nace el quinto Sol. Y por ello también la resignificación de

Ilamatecuhtli, la deidad hombre-mujer que preside, nuevamente, la ceremonia del

entierro del Siglo que ha finalizado o muerto.

Quizá, dentro de este proceso particular de sincretismo religioso, los temblores de

tierra que ocurrieron en el año 1530, el eclipse solar de marzo de 1531, y la

aparición de un cometa en un año que se llamó 13 Acatl –actualmente sabemos

fue el cometa Halley-todos estos elementos constituyeron una serie nefasta de

eventos que apresuraron la creación del relato mariofánico, en los términos

expuestos y como acción concreta a la angustiosa expectativa de la total

desaparición del mundo indígena.

12

Referencias

Aguilera, Carmen 2000b “Las deidades prehispánicas en el Tepeyac”, en El Tepeyac. Estudios Históricos. Carmen Aguilera e Ismael Arturo Montero García (coordinadores). México, Universidad del Tepeyac, 2000, pp. 31-42. Códice Borbónico 1992 El libro del Cihuacoatl, homenaje para el fuego nuevo, libro explicativo del llamado Códice Borbónico, España, Sociedad Estatal Quinto Centenario/Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt/México, Fondo de Cultura Económica, Introducción y explicación de Ferdinand Anders, Maarten Jansen y Luis Reyes García.

Codex, Florentine, Dibble C.E y A.J.O Anderson (editors and traductors) 1950-1982, General History of the Things of New Spain (by) Fray Bernardino de Sahagún, 12 vols., Monographs of the School of American Research, 14, parts II-XII, Ogden, University of Utah Press. Codice Magliabechiano Libro de la vida texto explicativo del llamado Codice Magliabechiano, Biblioteca Nacional de Florencia introducción y explicación de Ferdinand Anders y Maarten Jansen, con contribuciones de Jessica Davilar y Anuschka Van´t Hooff. Fondo de Cultura Económica, México y Akademische Druck Und Verlagsanstalt (Austria), 1996. Codice de Teotenanzin 1979 En trabajos inéditos del Dr. Alfonso caso, publicado por Virginia Guzmán Monroy, México, INAH, Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (cuadernos de la biblioteca) Codex Telleriano Remensis. Ritual, Divination and History in a Pictorial Aztec Manuscript. 1995, By Eloise Quiñones Keber, foreword by Emmanuel Le Roy Ladurie, illustrations by Michel Besson. University of Texas Press, Austin. De la Serna, Jacinto (1661) Manual Ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías y su extirpación de ellas. Primera edición, Imprenta del Museo Nacional 1892. En El alma encantada, Instituto Nacional indigenista y Fondo de Cultura Económica, México, 1987, con presentación e Fernando Benítez Díaz, Cintora, Salvador 1990 Xochiquetzal un estudio de mitología Nahuatl, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, Seminario de estudios prehispánicos para la descolonización de México. Durán, Fray Diego 1967 Historia de las Indias de Nueva España e Islas de tierra firme. II, vols. con estudio de Angel María Garibay, editorial Porrúa, México Galindo, Jesús y Arturo Montero García 2000 El Tepeyac: un sistema de observación astronómica en el México antiguo. En El Tepeyac Estudios Históricos, Universidad del Tepeyac, México.

13

Graulich, Michael, 1990 Mitos y Rituales del México Antiguo. España, Colegio Universitario de España. Itsmo, Arte, Técnica y Humanidades, No 8, Madrid.

Noguez, Xavier, 1993 Documentos guadalupanos. Un estudio sobre las fuentes de información tempranas en torno a las mariofanías en el Tepeyac. El Colegio Mexiquense, FCE (Sección de obras de Historia), México. Primeros Memoriales de Fray Bernardino de Sahagún, Códice Matritense de Real palacio de Madrid. 1997 Paleography of text nahuatl and English, with aditions by H.B Nicholson, Arthur J.O Anderson, Charles E, Dibble, Eloise Quiñones Keber and Waine Ruwet. Published by The University of Oklahoma Press in colaboration with the Patrimonio Nacional and the Real Academia de Historia de Madrid. Reyes Valerio, Constantino 1978 El arte indio cristiana. Escultura del siglo XVI, en México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. Rivas Castro, Francisco, 2000c “Nuevos datos arqueológicos del culto a deidades femeninas y masculinas en los cerros del Tepeyacac, Zacahuizco y Yohualtecatl”, en Cuicuilco, Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Antropología e Historia del Guadalupanismo, Nueva Época, vol. 7, No 20, septiembre-diciembre de 2000, pp. 13-32, México. Valiñas, Leopoldo 2000 “Los diálogos de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe”, en: Cuicuilco, Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Antropología e Historia del Guadalupanismo Nueva Época, vol. 7, No 20, septiembre-diciembre de 2000, pp. 33-56, México.