当代学术入门:伊斯兰教/〔英〕 - 文曲经典数字图书馆

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

3 -

download

0

Transcript of 当代学术入门:伊斯兰教/〔英〕 - 文曲经典数字图书馆

书书书

目 录

图片目录 1��������������������地图目录 1��������������������

前言 1�����������������������第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义 1�������第二章 《古兰经》与先知 22�������������第三章 神圣的独一 50���������������第四章 伊斯兰教法及其重要地位 74���������第五章 妇女与家庭 91���������������第六章 两种圣战 114����������������

附录:伊斯兰教五柱石 142�������������本书作者推荐书目 146���������������译名对照表 149������������������

1

前 言

要为人类大家庭中近五分之一人的宗教写一本“入门

导论”,这是一项令人畏缩的任务。简短有赖于选择,而选

择有赖于排除。考虑到包括在“伊斯兰”这一标识之下人类

社会之广泛,任何选择或排除都必然会导致失真。我集中

论述某些主题,而牺牲另外一些主题,明白自己是在按自己

的直觉和成见而行。我原来的职业是新闻记者,而后转向

了学术,在本书中,这两种职业的训练均为我所倚赖。记者

出身使我关注报纸的头条新闻。我知道许多人把“伊斯兰”

看做一种敌对的力量,认为它可能会成为后启蒙时代自由

主义的主要意识形态的挑战,因此我用较多的篇幅来写伊

斯兰政治,超过了有些人认为这一主题应有的篇幅。在谈

到妇女和家庭那一章时可能也有同样的问题,这是一个颇

有争议的主题,在关于伊斯兰世界的新闻报道中显得非常

突出。与此同时,学者的眼光使我试图回避那些陈词滥调

和轻易的概括,而媒体在处理有争议的话题时常常如此。

我的同事詹姆斯·思罗尔(James Thrower)和牛津大学

出版社延请的学术审读人阅读了这本书的初稿,或初稿的

部分章节。他们提出了许多改进意见,我已试图将这些意

见纳入定稿,谨此致谢。德尼兹(Deniz Kandiyoti)阅读了第

五章的初稿,我已尽可能地将她宝贵的洞见和建议纳入本

书。对她在一年中最繁忙的时刻投入的精力,我深表感谢。

由于时间的限制,以上读者都未能看到定稿,因此特别声

1

明,他们不为依然存在的错误、疏漏和过于简单化负责。我

本人对此书的内容承担一切责任。

第六章中的一些材料曾以不同的形式出现在下列出版

物中:《中东与北非》(The Middle East and North Africa,Euro-

pa Publishing House);阿齐姆 · 南吉 (Azim Nanji)编辑的

《穆斯林年鉴》(Muslim Almanac,Gale Research Inc. )以及

《伦敦书评》(London Review of Books)。

2

图片目录

图 1. 放置着神圣的黑石的天房克尔白的特写镜头,矗

立在麦加大寺中庭。

7�c Popperfoto

图 2. 哈吉的终站:吉达

建筑师:Skidmore,Owings and Merrill

摄影:R. Gunay,The Aga Khan Trust for Culture 惠允复

制

图 3. 经过装饰的《古兰经》中的一页:纳斯赫体书写

7�c World of Islam Festival Trust

图 4. 耶路撒冷的岩石上的圆顶寺和阿克萨清真寺

摄影:I. Awwad;The Aga Khan Trust for Culture 惠允复

制

图 5. 苏非在恩图曼附近进行“齐克尔”

Trevor Mostyn 惠允复制

图 6. 1979 年 1 月 20 日,穆罕默德·礼萨·巴列维国

王离开伊朗后的游行队伍

7�c Gamma /Frank Spooner pictures,摄影师:A. Mingam

图 7. 俯瞰大马士革

摄影:I. Serageldin and S. El-Sadek,in The Arab City,

p. 96

图 8. 开罗马什拉比亚的细图。

摄影:S. Angawi,The Aga Khan Trust for Culture 惠允复

1

制

图 9. 全身遮盖着的妇女

7�c Popperfoto

图 10. 马里纽罗的大清真寺

大匠:Lassina Minta

摄影:K. Adle,The Aga Khan Trust for Culture 惠允复

制

图 11. 美国的北美伊斯兰协会

建筑师:Gulzar Haider

摄影:G. Haider,The Aga Khan Trust for Culture 惠允复

制

图 12. 舞蹈的苏非,选自 17 世纪土耳其的一本书

7�c Weidenfeld & Nicolson Ltd.

图 13. 黎巴嫩真主党的标识

2

1. 科尔多瓦(Cordoba) 2. 格拉纳达(Granada) 3. 非斯(Fez) 4. 维也纳(Vienna) 5. 威尼斯(Ven-

ice) 6. 热那亚(Genoa) 7. 罗马(Rome) 8. 那不勒斯(Naples) 9. 的黎波里(Tripoli) 10. 多瑙河

(R. Danube) 11. 君士坦丁堡(Constantinople) 12. 雅典(Athens) 13. 亚历山大(Alexandia) 14. 尼

罗河(R. Nile) 15. 安卡拉(Ankara) 16. 科尼亚(Konya) 17. 安条克(Antioch) 18. 阿勒颇(Alep-

po) 19. 大马士革(Damascus) 20. 富斯塔特(Fustat) 21. 摩苏尔(Mosul) 22. 幼发拉底河(R. Eu-

phrates) 23. 耶路撒冷(Jerusalem) 24. 库法(Kufa) 25. 巴士拉(Basra) 26. 第比利斯(Tiflis)

27. 凡湖(L. Van) 28. 巴库(Baku) 29. 大不里士(Tabriz) 30. 哈马丹(Hamadan) 31. 尼沙普尔

(Nishapur) 32. 马雷(Mary) 33. 巴格达(Baghdad) 34. 伊斯法罕(Isfahan) 35. 库姆(Qomm)

36. 赫拉特(Herat) 37. 呼 罗 珊 (Khurasan) 38. 布 哈 拉 (Bukhara) 39. 撒 马 尔 罕 (Samargand)

40. 巴尔赫(Balkh) 41. 喀布尔(Kabul) 42. 麦地那(Medina) 43. 麦加(Mecca) 44. 希贾兹(Hi-

jaz) 45. 亚丁(Aden) 46. 咸 海 (Aral Sea) 47. 锡 尔河 (R. Jaxartes) 48. 阿 姆河 (R. Oxus)

49. 里海(Caspian Sea) 50. 黑海(Black Sea) 51. 地中海(Mediterranean Sea) 52. 阿拉伯海(Arabian

Sea) 53. 印度河(R. Indus)

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

第一章

伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

随便翻开一份报纸,打开收音机或电视,几乎都有些关于

伊斯兰教(Islam)的报道。许多这样的报道都伴有暴力的图

像———在克什米尔、波斯尼亚、阿尔及利亚或是巴勒斯坦。从

报纸或电视屏幕上浮现出来的伊斯兰教的图像往往是这样一

种强硬、不妥协的信仰,信仰者会为了维护自己的信条,或者

为了将自己的意志强加于他人,而诉诸暴力。然而,对于那些

更为熟悉穆斯林及其传统的人来说,“好战的伊斯兰”的景象

跟伊斯兰信仰并不一致,这种信仰在全球约有十亿信徒,其大

多数信徒的性情并不比佛教徒或基督教徒更不平和。“伊斯

兰”这个词在阿拉伯语中的意思是“顺从”,而且从词源学上

来看,它与“色兰”(salaam)———平安一词有紧密的联系。穆

斯林(Muslim)互致问候的最普遍的用语就是“阿色兰阿莱库

姆”(as salaam� alaikum),意为“愿安宁降临于你们”。

在许多穆斯林眼里,那种好战的景象是西方媒体的歪曲。

这种观点有着非常充分的理由。在这样一个捕风捉影、报纸

的议题受小报头条标题驱使的时代,热爱和平的大多数人的

生活和价值观,不可避免地被聒噪的少数人寻求注意的行为

所遮掩了。新闻媒体就像露天市场上的一面哈哈镜,夸大着

少数人的好斗行为,而无视多数人的淡泊和漠然。

这些不仅仅是抽象的思考。公众的歪曲认知累积起来,

常常汇入政策制定的过程。哈佛大学的知名教授塞缪尔·亨

1

当代学术入门:伊斯兰教

廷顿(Samuel Huntington)指出“伊斯兰的边界在流血”。他预

言在马克思列宁主义之后,“伊斯兰”、“西方”及儒教中国之

间会出现文明的冲突,这会是全球冲突中最可能出现的景象。

他的观点也会被反唇相讥:阿拉伯语和其他穆斯林语言中的

gharb 一词,有“西方”的含义,它与 gharib 是同一词根,gharib

意思是奇怪的、边远的、外来的。互相敌视的“他者(other)”

观念一直可以回溯到十字军时代,受这些陈旧观念的刺激,现

在的这些预言都能够很容易地自我实现。以伊斯兰教对世界

新秩序构成威胁为依据的对抗或遏制政策,确实会增强伊斯

兰世界那些对西方敌意最深的极端政治势力的力量。弗雷德

·哈利迪(Fred Halliday),一位富有洞见的国际事务观察家

写道:“对抗的神话明显靠对立的两方来维系。一方来自于

那些试图把穆斯林世界变成另外一个敌人的阵营,这主要在

西方;另一方则来自于那些赞成与非穆斯林、特别是与西方世

界对抗的穆斯林国家的人们。”

要界定伊斯兰教远不是一件简单的事。用西方的范畴来

界定,可能与穆斯林的观念格格不入。我们可能一开始就会

说伊斯兰既是一种宗教信仰,又是一种政治意识形态;在某些

情境中,它还是个人和群体身份的标识。这三种界定既不互

相排斥,也不互相包容。

作为身份的伊斯兰

在阿拉伯语中,“伊斯兰”是一个动名词,意思是顺从于

真主,正如先知穆罕默德的生活和他传递的信息所揭示的那

样。穆斯林一词主要的意思(比如在《古兰经》和其他基本文

本中所使用的)是指那些使自己顺从的人(从动词 aslama 的

主动分词而来)。然而,“穆斯林”一词的第二层意思可能会

2

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

消隐在第一层意思之中。穆斯林就是一个其父亲为穆斯林的

人,他或她承继了父母的教派身份,却并不必然地赞同和实践

这一信仰,这正如一个犹太人认为自己是“犹太人”,而不一

定遵守“哈拉卡”(Halacha)�一样。在非穆斯林社会中,这样

的穆斯林会认可世俗身份,也会被赋予世俗的身份。波斯尼

亚的穆斯林是斯拉夫人的后裔,他们在奥斯曼帝国的统治下

改宗伊斯兰教。参加礼拜、禁酒、隔离妇女,以及其他一些社

会实践在世界其他地区常与虔诚的穆斯林相联系,而波斯尼

亚的穆斯林在这些方面并不是很出名。在前南斯拉夫共产党

统治时期,官方把他们称作穆斯林,是为了把他们与[正教的

(Orthodox)]塞尔维亚人(Serbs)、[天主教的(Catholic)]克罗

地亚人(Croats)区分开来。“穆斯林”这一标签表示出他们的

族性和群体忠诚,但是并不一定表示他们的宗教信仰。在这

一特定的情况中(这也适用于欧洲和亚洲的其他穆斯林少

数),作为一个穆斯林和作为一个无神论者、或一个不可知论

者之间不存在必然的矛盾,就像存在犹太无神论者(Jewish a-

theists)和犹太不可知论者(Jew agnostics)一样。而“基督教”

一词则不同。在正常用法中,它意味着一种严格的教派归属:

尽管偶尔会有前卫的神学家使用“基督教无神论者”一词,但

对大多数人来说,这是一个自相矛盾的措辞,虽然我们仍可以

说西方文化主要是基督教文化。不过应该注意到,这种对

“穆斯林”的世俗定义(有时使用“文化穆斯林”或“名义穆斯

林”这样的措辞)远不是没有争议的。就像美国的原教旨基

督教徒(fundamentalist Christians),他们使用了 “基督徒”一

3

� 犹太教口传的教规,也泛指犹太教的所有律法。

本书随文注释皆为译者注。

当代学术入门:伊斯兰教

词,仅将之用在那些符合他们特定的(通常是狭窄的)信仰观

念的人身上。因此,现代的穆斯林行动主义者(Muslim activ-

ists)也倾向于在自己和那些与他们观念不同的穆斯林之间重

新划分界线,最极端的例子就是把后者指认为“异教徒”。总

的来说,这些标签在使用时几乎不存在一致性。在穆斯林

(不论是世俗的或是“文化的”穆斯林)处于困境的地方,比如

在波斯尼亚,穆斯林这个词的范围就大到把所有人都归为信

仰者。而在其他地方,比如埃及,大多数穆斯林都比较世俗

化,他们选择与被批评为过于世俗化的政府合作,这些不遵守

清规戒律的穆斯林就被指责为“异教徒”。“伊斯兰”和“穆斯

林”这样的词语在任何地方都是有争议的。

作为政治意识形态的伊斯兰

在英文用法中,“原教旨主义者”(fundamentalist)一词被

用来描述那些通过一切手段来重建、或建立一个伊斯兰国家

的穆斯林。根据这一观点,促使人们服从伊斯兰教启示的法

律———沙里亚(Shari�a),正是伊斯兰国家的任务。“原教旨主

义”这个词问题重重,原因就是由于它的基督教根源:原教旨

主义最初是一项反对美国的新教神学院讲授的自由主义或现

代主义神学的运动,这种自由主义或现代主义神学对按字面

来理解一些超自然事件,例如六日创世、处女受孕以及肉体复

活、耶稣即将复临提出种种质疑。被称为“原教旨主义者”的

穆斯林作家和意识形态理论家却都采用了对《古兰经》的一

些现代的、比喻式的解释,而实质上所有虔诚的穆斯林———不

仅仅是那些被称作“原教旨主义者”的穆斯林,都把《古兰经》

看做真主永恒的不可变更的语言。对那些试图去保卫伊斯兰

教、抵制他们所说的现代世俗主义和“西方”腐蚀的人来说,

4

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

重点是“行动”,而不是“信仰”。这一谋划尽管采用的方法比

较新奇(包括采用恐怖主义手段),但总的来说符合确立已久

的历史模式。在历史上,伊斯兰教的正确性倾向于用和实践

的关系,而不是和教义的关系来界定。有些穆斯林关于领导

权或神学的观点与大多数人不同,但如果他们的社会行为与

普遍接受的标准一致,他们常常被容忍。那些穆斯林激进分

子或行动主义者指望依靠国家力量的支持恢复伊斯兰教法,

他们的重点在于行为的一致性(正统实践)而不是教义的一

致性(正统观念)。

然而,为达到这一目的而采取的手段,可能会根据各国政

治制度有所不同。在一些国家,比如约旦,穆斯林激进分子可

以成为国会议员。而在阿尔及利亚,一定程度上也在埃及,他

们卷入与国家的武装冲突之中。在苏丹和以前的巴基斯坦,

他们在军事独裁的支持下行使权力。在伊朗,他们在一种混

合的体制下发挥作用,他们也做议会成员,不过是从一群有限

的思想一致的候选人中挑选出来的。然而,即使当民主只是

被当做达到某种目的的手段时,例如在约旦,这样的民主也可

能会被抛弃。大多数有武力倾向的穆斯林对国际秩序的基本

原则提出挑战:用他们最有影响力的导师毛杜迪(Sayyid Abul

�Ala Maududi,1903 - 1979 年)的话来说,他们的目的,是通过

沙里亚———以完美和最终形式启示的“真主主权”,来替代通

过议会立法体现的人民主权。

这一方式受到的批评很多,批评者直指其中两点。从历

史的角度来说,批评者指出,即使在伊斯兰文明的高潮时期,

也不存在仅仅根据伊斯兰教法统治的伊斯兰社会。教法学家

的理论阐述和政治权力的实际操作之间一直存在差距。而

且,考虑到穆斯林社会中存在的巨大文化和地理差异,伊斯兰

5

当代学术入门:伊斯兰教

教法在各地都是以地方习惯法为补充的。从法律 - 历史角度

来说,沙里亚从来不是现实。

第二个批评更具破坏性,批评直指那些坚持政治化伊斯

兰教的人,认为那是对伊斯兰教的歪曲。那种意识形态或种

种正在被推进的意识形态与纯粹的“伊斯兰”相去甚远,它实

际上是伊斯兰背景与 20 世纪自由主义和极权主义思想混合

的产物。现代政治伊斯兰的奠基者———毛杜迪、赛义德·库

特布(Sayyid Qutb,1906 - 1966 年)、阿亚图拉霍梅尼(Ayatol-

lah Khomeini,1902 - 1989 年)———都深受他们声称要反对的

西方政治、知识文化的影响。因此,毛杜迪对西方物质主义和

道德沦丧的批判,带有 30 年代法西斯攻击民主、崇拜独裁的

特征。库特布以行动反抗蒙昧主义[贾黑利耶(jahiliya)]的

号召,并不是基于“传统的”伊斯兰教,从其拥护一种“存在主

义的”、行动倾向的信仰来说,这种号召是完全现代的。不过

库特布主张民主和社会正义都有伊斯兰教的根源,这被一些

人认为是站不住脚的,是基于对伊斯兰教神圣文本的非历史

的阅读理解。(即使他在阿以冲突之后所采取的严厉反犹立

场,部分也是外来的,是基 于 对 欧 洲 思 想 的 毫 不 批 判 的 吸

纳。)同样,伊朗在 1979 年由霍梅尼引进的“伊斯兰”宪法,是

西方和伊斯兰形式的混合物,并不是一个所谓的“伊斯兰”宪

法。霍梅尼远没有受伊斯兰教法的支配,他对此讲得很清楚:

伊斯兰国家作为先知穆罕默德的继承者,有权超越伊斯兰教

法,甚至是在一些信仰的基本问题,如祈祷、斋戒和朝觐上。

政治伊斯兰的许多批评者(既有穆斯林,也有非穆斯林)

认为,作为宗教的伊斯兰应该与作为政治意识形态的伊斯兰

区分开来。把后者称作“原教旨主义”不仅仅是错误的,还是

对政治伊斯兰鼓吹者不必要的让步,因为它暗示着对伊斯兰

6

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

“基本信条”的捍卫无一例外地需要政治行动。那些对这一

问题提出争议的穆斯林认为,只要一个政府不阻止信仰者履

行宗教义务,那就不能说它是非伊斯兰或反伊斯兰的。

作为信仰的伊斯兰

古典 权 威 在 穆 斯 林 宣 称 信 奉 的 伊 斯 兰 与 “伊 玛 尼”

(iman)�,或说穆民(Mu�min)(信仰者)的信仰之间做了区

分。在统一阿拉伯半岛最初的战争中(见第二章),对真主的

服从或归顺尽管是真诚的,但都是通过先知和他追随者的外

部代理人。《古兰经》间接地提到这样一起事件,一群贝督因

阿拉伯人宣称已经成为 信 士,而 真 主 通 过 先 知 告 知 他 们:

“‘你们没有信道。’虽然你们可以说:‘我们已归顺了,’但正

信还没有入你们的心”(《古兰经》49:14)#�。信仰会随着对

穆斯林先知的顺从而来,正信会随对其超凡魅力的吸引而来。

在一定的时候,信仰者的信仰需要达到什么程度,成为神学讨

论的主题。严谨的哈里吉派(Kharijis)(出走者)�所划定的

范围极度狭窄,他们认为犯大罪的人不能再自称是穆斯林。

同样严谨的趋势已经在今天的武装组织中复活,他们把不严

谨的穆斯林或名义上的穆斯林都排除在自己的“乌玛”(um-

ma)———世界范围的信仰者团体———之外。哈里吉的反对

者,以穆尔吉亚派(murji�a)�闻名,实质上认为任何人都可以

7

��

��

又译为伊曼,即信仰。

标有#的所有《古兰经》引文都引自 A. J. Arberry,The Quran Interpreted

(London,1955),本书《古兰经》译文除特别注明之外,其余均以马坚译

《古兰经》(中国社会科学出版社,1996 年)为准。

所谓哈瓦立吉为哈里吉的复数。

意为延缓者。

当代学术入门:伊斯兰教

是穆斯林,只要其宣读了“舍哈代”(shahada)�,即当众以“万

物非主,唯有真主;穆罕默德,是主使者”的形式表明自己的

信仰。古典权威大多采取比较宽泛的立场。逊尼派(Sunni)

四大教法学派之一以之命名的艾卜·哈尼法(Abu Hanifa),

认为“面向麦加礼拜的人是真信士,没有什么行为能使他们

脱离信仰”。大多数穆斯林逐渐接受这样的观点,即“伊玛

尼”和伊斯兰代表着宗教虔诚、信仰和功课的内外方面。通

过遵行宗教仪式、坚持沙里亚,对信仰的公开或外在的显示把

穆斯林与外部世界区分开来;但也有许多人认为,真正的虔诚

存在于只有精神上的精英才知晓的、信仰的深奥领域中。由

于缺乏一个正式的等级结构或说“教会”,这一精英团体的成

员通过自己的宗教教义知识,以及对大多数人不可能正常获

得的、精神或苦行行为的控制权而知名。在作为少数派的什

叶派(Shi�i)中,精神精英的特征是他们与先知穆罕默德及其

家族的亲属关系。神秘主义,包括对经典中隐秘含义的揭示,

秘密的、不同寻常的宗教习俗,成为那些政治上和宗教形式上

与众不同的运动的特征。最宽容的观点从外部对伊斯兰进行

限定,它提出伊斯兰与伊玛尼不同,这就允许各种精神产物繁

荣活跃,却并不有辱伊斯兰教。尽管如西方前现代时期一样,

政治权力的追求者迫切地想用宗教象征包裹自己,能言善辩

的人互相指责对方为异端已成惯例,但是,伊斯兰教的历史虽

然留有暴力的创伤,却明显没有中世纪和西班牙的宗教法庭

中那种宗教不宽容。内心投入的感觉把信仰者同神用个体的

关系联系起来,这种感觉会超越仪式与法律的外在规则,在现

时代,它已极大地推动了信仰的私人化和世俗化。

8

� 即作证词。

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

如果只受宗教仪式外在形式和公开形式的约束,没有其

他任何一种宗教能够像伊斯兰教一样,繁荣并存在到现代。

像其他成功的宗教一样,伊斯兰教也包括一套丰富的概念、象

征和精神准则,信仰者通过这些来维持自我认同、存在于世的

感觉,以及与神相通的感觉。许多穆斯林在适应现代社会现

实时面临危机,这一危机并不是理念领域本身缺乏适应性的

结果。从历史角度来看,伊斯兰教在自己拱形的结构中容纳

了不同的文化体系,表现出极大的适应性:西亚一神教的亚伯

拉罕“家族”包括犹太教、基督教以及伊斯兰教。

现代伊斯兰教的危机———几乎无人会否认这一危机的存

在———不是“精神危机”,而是政治权威、知识权威、法律权威

和精神权威的危机。这个由真主指定的“享用一切正当的,

而戒绝一切不正当”的“最好的社团”,这个多少世纪以来,没

有外部干涉,成功地处理自己事务的社团,需要的是领导。

制度化领导体制

伊斯兰教中没有“教会”,没有正式设立的团体被授权去

监督指导宗教事务,去清楚说明“官方的”伊斯兰教观点,就

像罗马教皇,或者是新教各派指定或选举的领导者所做的那

样。随着先知穆罕默德去世后延续两个多世纪的伊斯兰大国

的崩溃,宗教权威被委托给了“乌勒玛”(‘ulama,单数为‘al-

im,意为有知识的人),一个学者阶层。作为传统的监护者和

解释者,乌勒玛的职责更接近于犹太教中的拉比(rabbis),而

不是基 督 教 的 牧 师。他 们 不 运 用 政 治 权 利,而 是 对 统 治

者———苏丹(sultans,权威)或埃米尔(amirs,长官,这些人大

多通过武力取得权力)———权力的一个中断,根据在学术机

构中发展起来的复杂规则解释和执行神圣律法。这些学术机

9

当代学术入门:伊斯兰教

构中最富盛誉的是埃及的艾资哈尔大学(Al-Azhar),它建立

于公元 971 年,号称是全世界最古老的大学。尽管它的校长

谢赫艾资哈尔在逊尼派乌勒玛中享有盛誉,但他的意见并未

能约束他的同辈人;相似的是,尽管所有的穆斯林政府都会指

定一个官方的穆夫提(mufti),此人是一个拥有权威、能对各

种事务做出法律判断的乌勒玛,但他的意见仅供咨询,除非通

过卡迪(kadi),即法官,对法庭判决发挥影响。而任命法官的

正是统治者,因此国家控制的是法律的执行,而非法律的解

释。许多后殖民政府采取大众教育的政策,随着受世俗教育

的毕业生逐步对伊斯兰教神圣文本形成自己的解释,传统的

知识团体被打乱了,乌勒玛的声望和权威已相对减弱。或者

是,在受现代影响比较少的国家,比如阿富汗或者巴基斯坦的

乡村地区,乌勒玛或有抱负的乌勒玛可能会无视现代社会的

复杂现实,而去谋求直接运用权力。不论在哪种情况中,知识

权威的危机都非常一致:受传统训练的乌勒玛,在把当代的现

代派和改革派思想结合到自己的话语中时,都失败了。行动

主义者寻求社会的“伊斯兰化”,这使他们距离自己所认为的

伊斯兰教法的行列更近。他们忽视了有着微妙差异和博大精

深的知识的历史,乌勒玛正是通过这一知识,在神圣律法的要

求与政治权力的现实、日常生活的紧急情况之间进行协调。

法律现代化

认为在大多数穆斯林占多数的国家中,伊斯兰教法的要

求和实际法律实践之间存在重大的分歧,这只是一种有争议

的看法,而不是事实。本世纪早叶,一位现代的伟大法学家阿

卜杜·拉扎克·萨胡里(‘Abdul Razzaq Sanhuri)做了很多工

作,以协调伊斯兰教法与穆斯林国家的殖民政府、后殖民政府

01

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

引进的西方法律体系。这一工作已经融入许多穆斯林国家的

国内立法。要求全面“恢复”沙里亚的激进穆斯林,不承认过

去对抗的这两种法律体系中的共同点已足以使它们相互融

合。在实践中,恢复沙里亚的要求集中在刑法的一些特殊方

面,特别是《古兰经》和早期穆斯林传统明确规定的,对性犯

罪和某些偷窃行为的肉体惩罚上。在某些地方,“胡杜德”

(hudud�,据此,违反真主在《古兰经》中所规定的“限制”和

“界限”的行为,被施于特殊的惩罚,如对偷窃的断肢刑,对婚

外性行为的鞭刑)的处罚恰好取得了象征性的意义,因为它

被视为对受“颓废的”西方鼓舞的放肆态度的对抗。而传统

伊斯兰 教 对 “里 巴”(riba )———被 理 解 为 各 种 有 利 息 的 借

贷———的禁止引起的争议则要少一些。对利息的禁止使得伊

斯兰银行在金融风险分担和公平参与方面产生出一些创造性

的经验,设法比常规的银行体系更公平地分配借贷双方所承

担的风险。这里,伊斯兰教对贸易关系中公平的考虑是对后

基督教世界(在那里,法人权力的发展往往以个人或家庭的

需要为代价)的一个挑战。然而,总的来说,“恢复”沙里亚的

要求是阿尔及利亚出生的进步主义学者穆罕默德 · 阿库

(Muhammed Arkoun)所说的穆斯林的“社会想像”的一部分。

这种想像是一种文化所持有的对自己或是其他文化的“想像

的集合”,它倾向于排斥分析,排斥客观的反省,而以浪漫的、

过去无历史记载的幻象来滋生幻想。

11

� 胡杜德,阿拉伯语音译,意为“界限”、“规定”,系据安拉之“法度”对几种

不容宽恕的“重罪”规定的固定刑罚,又名固定刑。

当代学术入门:伊斯兰教

伊斯兰国家的成功与失败

社会想像,也许最好说是社会记忆(social memory),就位

于集体渴望的中心,这种渴望回顾的是伊斯兰教的黄金时代,

当时达尔·伊斯兰(dar al-islam)[伊斯兰的区域,在伊斯兰

教的传统中与达尔·哈布(dar al-harb),即战争区域相对]仍

在向外扩张,穆斯林社团在文明的各个方面都居于领先地位。

从文明的层面来讲,没有人能够怀疑,在欧洲文艺复兴(Re-

naissance)前的几个世纪,达尔·伊斯兰在知识上达到了空前

优秀和精细的水平;或者说,如许多学者所提到的那样,后来

繁荣于西方的科学思想和哲学思想的基础,都存在于穆斯林

世界。一部这样短短的导论著作,甚至不能指望它能捕捉到

穆斯林在各个领先领域的贡献———建筑和设计、冶金和制陶、

诗歌和哲学,还包括更“坚硬”一些的学科,包括数学、光学、

天文学和医学。但是,除了篇幅的限制之外,还存在一个棘手

的问题,即 从 这 些 成 果 会 对 伊 斯 兰 教 有 贡 献 的 意 义 上 来

看———不论这贡献是直接的还是间接的,这文化在多大程度

上是“伊斯兰的”,又在多大程度上是建立在以前文明(主要

是希腊和波斯文明)的基础之上,是对以前文明的发展。美

国历史学家马歇尔·霍奇森(Marshall Hodgson)对“Islamic”

(关于宗教)和他所定义的“Islamicate”(关于更广阔的文化和

社会结构,宗教是它的一部分,也可以说宗教掌管着它)作了

区分。尽管这一区分没有被广泛采用,但它是非常有益的,它

引发的问题大概和它所解决的问题一样多。

本文更关心的是权威和权力的问题。伊斯兰教界,如同

基督教界一样,都渴望普遍性。达尔·伊斯兰未能保持最初

的动力,把全球合并入自己的领地,这一失败几乎不需要解

21

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

释,试想前现代时期技术的局限:在一个人类每天所能旅行的

最远距离(在最合适的条件下)不会超过三四十英里的时代,

阿拉伯人在第一次征服浪潮中所拥有的疆域之巨大已足以使

人惊异。而且,最初扩张的那种速度和范围成为政治问题的

根源,这些问题在十三个世纪以后还没有解决。伊斯兰教最

初的扩张是借部落之力。服从于“真主和他的先知”,首先是

服从于胜利的贝督因军队。从一开始,穆罕默德的宣教和

《古兰经》的内容所传达的社会公正和人人平等(当然更有问

题的说法是,也包括妇女平等)的信息,就遇到了部落权力和

王朝权力现实的反对。发生在 632 年穆罕默德去世后一代人

期间的内战,逊尼派和什叶派的分裂,阿拉伯帝国的崩溃,以

及随之而来的政治分裂,所有这些历史事件都见证了一项未

尽的事业:在大地上建立神圣政体。

由于没有教会或神职人员,这一事业的完成留给了不确

定的世俗狂热者。领导权由两种往往互相矛盾的要素所分

担。一方面,它传递给了部落首领,对这些人来说,伊斯兰教

(有时是以其最不正统的、救世主式的版本)成为部落团结的

粘合剂,成为把早先互相残杀的能量指引到对外征服的意识

形态力量;另一方面,它传递给了乌勒玛,他们是非神职的法

律解释者,受尊敬的传统监护者,但却不拥有行政权力,依赖

于外界,有时甚至是出身于其他遥远地区的奴隶,去执行神的

意愿。军事统治者和乌勒玛两者之间不稳定的妥协,在所谓

“国际文明”中,产生出一个勉强的、现成的宪法上的平衡,这在

历史上或许还是第一次。正如马歇尔·霍奇森充满激情和坚

定信仰所说的那样,通过推动一个公共贸易区的出现,这个贸

易区以公平、公正交易的共同价值观为基础,“伊斯兰的事业”

31

当代学术入门:伊斯兰教

对于满足位于尼罗河(Nlie)到奥克苏斯河(Oxus)�之间那些城

市民族的需要作了很大贡献。

历史上的成就(无需过多的扭曲,就能以黄金时代的形

式呈现在穆斯林的社会记忆中)被强权政治方面显著的失败

抵消了。在最初的扩张之后,阿拉伯帝国从内部破裂。随着

哈里发(Caliph)———“真主在大地上的影子”,沦为自部落征

募的禁卫军的囚徒,伊斯兰教的中央职位———哈里发职位,最

初为敌对各个派别激烈争夺,而后又逐渐丧失了合法性。社

会记忆 集 中 在 一 些 杰 出 的 哈 里 发 形 象 上:四 大 正 统 哈 里

发———艾卜·伯克尔(Abu Bakr,632 - 634 年在位),欧麦尔

(‘Umar,634 - 644 年),奥斯曼(‘Uthman)和阿里(Ali,656 -

661 年);了不起的哈伦·拉希德(Harun al-Rashid,786 - 809

年),阿拉伯帝国处于鼎盛时期的理想君主,由于《一千零一

夜》的故事而不朽。当然,社会记忆没有提到的是哈里发制

度本质的含混性。学者们仍在争论早期的哈里发是宗教职务

还是政治职务,或是两者的结合,如果是两者的结合,那又以

怎样的比例分配。这个词语本身就像它所描述的职务那样含

混不清。在《古兰经》中,它被用于人类的始祖、真主的副手

阿丹(Adam),被用于既是先知又是国王的达乌德(David)�。

先知去世后没有留下明确的继承人或继承原则,这一职务自

然地产生了。头四位哈里发是根据部落习俗,通过一致赞同

即位的。一些教法学家认为,自此以后真正的哈里发制度终

结了,以后的哈里发只是君主或国王。在正统的著述中,哈里

发的头衔通常意味着先知穆罕默德的代理人和继承人(khali-

41

��

即阿姆河。

一些学者认为阿丹和达乌德即圣经中的亚当和大卫。

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

fat rasul Allah———真主使者的代理人)。早先倭玛亚王朝的

哈里发和阿拔斯王朝的一些哈里发用 khalifat Allah———真主

的代理人和副手这一头衔代替之[正如后来一些穆斯林君

主,比如爪哇的乔加卡尔塔(Jogjakarta)苏丹所作的那样]。

很清楚,直到 19 世纪中叶,哈里发除了政治功能之外,还发挥

着精神方面的功能,强制推行宗教一律。哈里发麦蒙通过

“米赫纳”(mihna)�或说“宗教审判”,试图把有些时候被称

为理性主义的原则加于政府官员,在民众的反对之后,进行集

中控制的努力已经放弃了,对正统信仰的监护转给了乌勒玛。

比较伊斯兰教统治的命运与西方基督教统治的命运,哈

里发失败的后果影响深远。在通常有力的教皇制度的控制

下,对基督教教义的垄断和承诺拯救的宗教仪式在西方保持

了下来。尽管天主教的垄断最终崩溃了,但教会长期的霸权

影响着超越亲属纽带的社会变迁。教会是体现基督其人的理

想团体,当教会孕育出城市和其他公共实体等世俗后代时,西

方国家也走向了融合。相反,伊斯兰国家却从未能完全超越

其部落的母体。阿拉伯帝国内部的破裂混合着哈里发实施宗

教一致的失败。除坚持需要一个超然的精神权威的什叶派

外,伊斯兰教中缺乏负有宗教治理任务的中央机构,这阻止了

与它相抗衡的世俗国家的出现。法律与被委托执行法律的机

构相分离地发展着,因此军事部落统治成为正常现象。正如

帕特里 夏 · 克 龙 (Patricia Crone)和 马 丁 · 海 因 兹 (Martin

Hinds)所说的,“一个对臣民所选择的要据此生活的法律根本

没有发言权的统治者,除了武力,再没有其他手段能够统治臣

民”。为了使自身不朽,这样的国家必须由外来者操纵,只有

51

� 该词的原意为“考验”、“甄别”。

当代学术入门:伊斯兰教

作为外来者,而不是社团的代表,统治者才能得到服从。尽管

这种关系中存在舆论的因素,但是如克龙和海因兹所指出的,

“这背后总体上缺乏制度化的机制⋯⋯,国家因此成为某种

位于社会之上的东西,而不是某种根植于其中的东西:鉴于两

者之间最小限度的互动,也存在最小限度的政治发展:王朝更

替,但变化的也只是王朝”。这一表达也许夸大了穆斯林国

家政治静止性的程度,但它找出了现代以前(大概从 19 世纪

以来)穆斯林地区的国家与市民社会(civil society)关系中的

一个重要特点。现代以来,穆斯林统治者开始意识到引进变

化以应付西方所带来的军事和经济挑战的需要。

宗教的觉醒?

日常生活中伊斯兰教仪式的复兴表现为到清真寺参加礼

拜的人增多,在莱麦丹月(Ramadan)�斋戒,以印刷和视听媒介

为手段的宗教出版物激增,在世界许多地方对穿着“伊斯兰服

装”,特别是对妇女穿着的强调,不论专家们对其带有的长期政

治暗示意见如何不一,但这一复兴都是不可否认的。对此进行

解释时最常提到的因素有两个,即前所未有的城市化规模,和

后殖民国家履行诺言的失败。在乡村扩展家庭的网络强化着

传统的社会价值,而向城市移民既意味着失去了乡村生活,也

意味着暴露在受西方化习俗影响的城市生活之中。从政治角

度来看,共产主义的崩溃,马克思主义克服“无神论”污名的失

败,使得伊斯兰教似乎成为一个颇有吸引力的意识形态武器,

去对抗被认为腐败、独裁,有时是残暴的后殖民政权。在缺乏

有效民主机制的国家,清真寺和围绕清真寺的活动网络一定程

61

� 即伊斯兰教历九月。

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

度上能够不受影响。如果政府胆敢关闭“造反的”清真寺,就

一定会被对手们指责为不虔诚。

科技信息的爆炸,特别是视听通讯的革命,削弱了文化精

英的权威,同时也把越来越多的人暴露在西方娱乐工业、广告

工业所制造的违背道德、常常是猥亵的图像之前。在许多国

家,城市化的速度越来越快,这决定性地改变了城市和乡村人

口的文化和地理平衡,在易受民粹主义的宣教师和煽动者言

辞影响的城市新移民中制造出一个巨大的新无产者队伍。在

像埃及这样的国家,伊斯兰主义者(Islamist)的政治运动通过

其福利组织,已经能够去填补政府在处理贫困、房屋短缺,以

及其他由于过快城市化带来的问题时的失败所造成的缺口。

或是精神的真空?

在前现代时期,殖民地时期以前,伊斯兰社会不仅通过家

庭和部落忠诚来维系,还通过神秘主义的苏非兄弟会(Sufi

brotherhood),在城市地区,大多数成年男性都隶属于某一兄弟

会(见第四章)。尽管某种程度上伊斯兰复兴伴随着苏非实践

的复兴,但是后殖民时期民族主义斗争和现代主义运动的联合

冲击导致苏非主义急剧衰落,它被现代派视为“后退”的标志,

被宗教纯粹主义者视为受到异端的玷污,甚至是异教徒的玷

污。然而在缺乏神职人员的情况下,苏非的谢赫(Shaikhs,长

老),穆尔希德(murshids,精神导师),辟尔(pirs,波斯语和乌尔

都语地区对之的称呼)是精神权威的一个源泉,他们补充、有时

甚至是超过了乌勒玛的知识权威。尽管有些苏非兄弟会在反

殖民斗争中发挥了领导作用,但另外一些却与殖民当局合作。

他们把殖民当局视为同盟军,反对倡导现代民族主义运动的现

代主义者和改革派。由于苏非主义“统一和独一的幻象”,苦行

71

当代学术入门:伊斯兰教

禁欲的他世导向,以及对信仰隐秘奥义方面的关注,使得它超

越了政治的世俗特性,及其不可避免的权力腐败的结果。著名

美国学者彼得·冯·西维尔斯(Peter Von Sivers)认为现代伊

斯兰教中政治运动的兴起与苏非主义的衰落有着直接的联系,

而苏非主义在许多人看来就是伊斯兰教的精神核心和灵魂。

在世俗思想的改革主义者和其宗教导向的对手的讨论中,苏非

主义被排除出去,这导致暴力极端派别之间枯燥的对抗不断升

级。

结论:伊斯兰教和伊斯兰主义

现代伊斯兰教中的宗教复兴,是穆斯林世界社会和科技

变化步伐的一种反映,特别是迅速城市化的破坏性后果的一

种反映。从这个方面来讲,其原因与 20 世纪后期以来,新教

教会的活动在拉丁美洲和次萨哈拉非洲的一些地区急剧增长

的原因颇为相似。不过,伊斯兰教宗教仪式的增多表现为礼

拜、斋戒和参加哈吉(Hajj),即每年一度的麦加朝觐,这不可

避免地与穆斯林的政治抱负联系起来,他们中大部分人生活

在后殖民国家,这些国家被认为是由缺乏道德权威和精神权

威的政府治理的。群众教育的兴起和通讯视听手段的日益出

现,已经导致了乌勒玛及苏非兄弟会领袖宗教权威之传统源

泉的衰落。这一缺口已经由各种各样的运动和领袖人物填

补,所有这些人都声称自己的行为具有宗教上的合法性。历

史上有很多宗教复兴的先例,在殖民和后殖民的国际秩序把

世界的大部分纳入自己的经济和文化轨道之前,这些复兴运

动向伊斯兰国家挑战,有时甚至掌握政权。

然而,如果仅从这一点得出结论可能是错误的。当代伊

斯兰政治运动不再是古老循环模式的最新实例。似乎主宰着

81

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

头版标题的伊斯兰复兴运动是现代的,这不仅因为他们采取

的手段———可能包括复杂的组织技巧以及枪、火箭和炸弹的

使用。他们是现代的,在于他们在“传统的”伊斯兰话语中引

入了伊斯兰知识传统之外的许多理念。苏非兄弟会所代表的

传统精神形式的衰落,伴随着伊斯兰教在政治层面上的“意

识形态化”(ideologization),也就是使用一些从伊斯兰教历史

传统内容中精选出来的象征(同时排斥其他象征),来构建一

种政治意识形态。这一有时被称为“伊斯兰原教旨主义”(Is-

lamic fundamentalism)的意识形态,用伊斯兰主义(Islamism)

来描述也许更好:阿拉伯语的原词加上拉丁语的后缀,更加确

切地表达了现存事实———一种宗教———和这种宗教转化为政

治意识形态这两者之间的关系,正如共产主义(communism)

把公社(commune)意识形态化,社会主义(socialism)把社会

(social)意识形态化,法西斯主义(fascism)把古代罗马执政官

权威的标志意识形态化。伊斯兰主义不是伊斯兰教。尽管两

者之间的界限常常被模糊,但区分这两者非常重要。

参考书:

“The Clash of Civilization?寓 :Samuel Huntington,Foreign Affairs (72:3,

1993),pp. 22 - 49

对抗的神话,Fred Halliday,Islam and the Myth of Confrontation:Religion and

Politics in the Middle East (London,1995),p. 6

“伊斯兰的”宪法,Sami Zubaida,The People and the State (London,1993),

p. 173

社会想像,Mohammed Arkoun,Rethinking Islam:Common Questions,Uncom-

mon Answers(tr. and ed. Robert D. Lee,Boulder,Colo. ,1994),pp. 6 -

13

91

第一章 伊斯兰教、穆斯林和伊斯兰主义

图 2. 哈吉的终站:靠近吉达(Jedda)的阿卜杜·阿齐兹国王国际

机场(King Abdul Aziz International Airport)。巨大的帐篷状大厅用

空间研究的绝缘材料建造,每小时可容纳朝觐者 5 000 人,使得更

多的人可以参加朝觐。

伊斯兰的事业,Marshall G. S. Hodgson,The Venture of Islam:Conscience

and History in a World Civilization (3vol. ,Chicago,1974),i:The Classi-

cal Age Of Islam,pp. 3 - 99

没有发言权的统治者,Patricia Crone and Martin Hinds,God�s Caliph:Reli-

gious Authority in the First Centuries of Islam (Cambridge,1986),pp. 108

- 109

现代伊斯兰教中政治运动的兴起,Peter Von Sivers in Esposito (ed. )The

Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (4vol. ,Oxford,1995),

ii. pp. 259 - 260

12

当代学术入门:伊斯兰教

第二章

《古兰经》与先知

本世纪早期,穆斯林常常被称作穆罕默德的信徒(Mu-

hammadans),伊斯兰教信仰被称作“穆罕默德教”(Muham-

madanism)。该用法现在已经放弃了,这部分地反映了大部

分伊斯兰世界处于欧洲殖民统治以来所发生的政治变化。

欧洲人,尤其是在南亚的欧洲人,把穆斯林对其先知的尊敬

等同于崇拜。穆斯林并不总是把自己称作“穆罕默德的信

徒”(除非 在 和 欧 洲 人 讲 话 时,作 为 一 个 描 述 性 的 词 语 使

用),因为这样做似乎在暗示他们像基督教徒崇拜耶稣基督

一样,崇拜穆罕默德。对正统的穆斯林来说,这样的暗示是

非常无礼的。穆斯林崇拜的是真主,而不是穆罕默德。使

者是一个先知,不是神,也不是神的化身。反之,就打破了

真主与人类、创造者与其造物之间的界限。从神学角度来

讲,维护这一界 限 是 伊 斯 兰 教 信 仰 的 中 心 问 题。“万 物 非

主,唯有真主,穆罕默德,是主使者。”

这并不是说,穆罕默德在任何意义上都是平凡的,或说

他在伊斯兰教形成过程中的作用不像耶稣基督在基督教中

那么重要。情况可能恰恰相反。由于伊斯兰教经典卷帙浩

繁,与穆罕默德有关的行为、思想和格言要多于那些与耶稣

有关的。分歧并不在于穆罕默德的历史影响或是对其追随

者思维施加的魅力的大小,而在于给予他的言辞的地位的

高低。所有派别的穆斯林都对穆罕默德的言辞作了这样的

22

第二章 《古兰经》与先知

区分:一种是那些被认为是穆罕默德以先知或神圣启示者

的身份所说的格言———这些被收录在《古兰经》中(“古兰”

的原义就是“诵读”),另外一种地位不那么重要,由他的同

时代人记录在次要的经典中,这些被称作哈底斯(Hadiths,

圣训)。尽管围绕这两类经典都存在一定程度的争论,但它

们之间地位的差别是穆斯林和非穆斯林的评注者都普遍同

意的。

《古兰经》

对绝大多数穆斯林来说,《古兰经》是真主的语言,对它

的宣读没有经过人类的编辑。它不像其他宗教传统中的那

些神圣文本。在下述穆尔太齐赖派的论辩中(见下文第三

章),《古兰经》开始被认为是“非受造的”,因此它与真主同

在。正如威尔 弗 雷 德 · 坎 特 韦 尔 - 史 密 斯 (Wilfred Cant-

well-Smith)所说的那样,《古兰经》之于虔诚的穆斯林,其地

位有如基督之于基督徒。不行净礼,穆斯林不能触摸《古兰

经》。准确的读音与经文的意义一样重要;与其他大多数阿

拉伯语文本不同的是,《古兰经》中有很多短元音符号,以保

证最大程度的准确。诵读之前要加上“求护之言”,即“我从

被诅咒的恶魔上求主护佑”,诵读之后则要说“全能的主确

实说了!”。开始和结束的惯用语“在被诵读的经文周围建

立了一种语言上的仪式性围栏和庇护所,保护其不受邪恶

的提示和伪信的侵害”。某些章节被认为具有治疗疾病的

力量:比如,第一苏赖(sura)或说第一章,也就是“开篇”,对

治疗蝎子的蜇伤非常有益;而最后两章(第一百一十三和一

百一十四章)对各种疾病均有疗效。

围绕经文的编排,学者们争论颇多。除少数人外,大多

32

当代学术入门:伊斯兰教

数非穆斯林学者接受这样一种观点,即《古兰经》中包括对

穆罕默德神圣言辞的纪录,那些言辞是他从公元 610 年开

始到 632 年去世,作为先知传教期间留下的。根据不同的

圣训,当启示降下时,穆罕默德陷于一种昏迷般的状态。这

些圣训对 穆 罕 默 德 接 受 启 示 的 描 述,与 对 更 近 以 来 的 先

知———比如言 辞 收 录 在 《教 义 与 圣 约》(Doctrine and Cove-

nants)中的摩门教创始人小约瑟夫·史密斯 (Joseph Smith

Jr. )———接受启示的描述是一致的。穆斯林史学家普遍同

意,穆罕默德言辞中的一部分或是全部在他生前就已经被

写下来了,这些言辞被仔细地与以“哈底斯”(hadith)形式

记录的他的“常态”言论相区别。人们认为四大哈里发的每

一位都发起或是推动了经文的收集整理。不过,历史学家

和圣训学 家 一 致 同 意:官 方 抄 本 是 第 三 任 哈 里 发 奥 斯 曼

(‘Othman,644 - 656 年在位)时期通过的。不同的读本最

终被销毁,但并不是完全根除———最早期阿拉伯语的书写

状况使这一任务变得很困难,因为书写中缺乏表示区别的

点,无法将辅音彼此分开。随着文字体系的发展,经文标准

化了。不同的读本被削减至七种,每种都被认为同样正确。

奉至仁至慈的真主之名

一切赞颂,全归真主,全世界的主,至仁至慈的主,报应日的主。我们只崇

拜你,只求你的佑助,求你引导我们上正路,你所佑助者的路,不是受谴责

的路,也不是迷悟者的路。

《古兰经》(1:1 - 7)

42

第二章 《古兰经》与先知

(法谛海)以浓缩的形式包括《古兰经》中所有基本的信条:真主统一和独

一的信条,真主作为宇宙创造者和抚育者、给予生命恩宠的源泉、人最终

向之负责的惟一、真正能够指引和帮助人的惟一力量的信条,以及此世生

活中召唤正行的信条⋯⋯人的来世的信条,以及人的行为的有机后果的

信条,⋯⋯通过真主的使者获得指引的信条,⋯⋯以及源之于此的,所有

正信的连续性的信条⋯⋯;最后是,自愿顺从于神之意志的必要,从而,只

崇拜独一无二之神的必要。

Muhammad Asad,The Message of the Quran(1984),1

《古兰经》由一百一十四苏赖(照字面意思来说是“列”)

或说章组成,大体上按照长短顺序排列,最短的在末尾,而长

的靠近开头。这一模式中最重要的一个例外是第一章,即

“法谛海”(Fatiha)或说“开端”章,这个七节的祈祷词在穆斯

林每二十四小时内要做的五次礼拜中反复重复。有时,法谛

海被称作“全书之母”,视为伊斯兰教的精华,在礼拜中频频

使用。

后面各章重申、阐述和补充着同样的基本信息,并用带有

鲜明阿拉伯因素的犹太 - 基督教传统素材的故事予以阐明。

阿丹(Adam)和努哈(Noah),易卜拉欣(Abraham)和尤素夫

(Joseph)�,与 圣 经 中 没 有 的 阿 拉 伯 先 知 和 圣 人———胡 德

(Hud)、萨利赫(Salih)、鲁克曼(Luqman)一起出现。伊斯兰

教教义是绝对和毫不妥协的一神教。如同在旧约中一样,众

先知被派去警告那些崇拜虚妄的众神、偏离正道的人们。尤

其可恶的是“舍利克”(shirk)�或“为主举伴”的罪恶,它们玷

52

��

有学者认为他们就是圣经中的亚当和诺亚,亚伯拉罕和约瑟。

shirk 为阿拉伯语音译,其原意为“合伙”、“合作”,引申为“多神教”、“多神

崇拜”。

当代学术入门:伊斯兰教

污神的尊严,就好像卑微的神损害了神的尊严一样。神的意

志、尊严和创造力被持续不断地强调和赞美。安拉,这一阿拉

伯语对神的称呼中就包括着定冠词。在字面意义上就意味着

“神”(the God)。人类不应该无益地猜测神的特质,而应承认

神的存在,遵从被认为通过接连不断的使者和先知启示给他

们的道德律法和指令。最后一位使者和先知是穆罕默德。神

是超然的和无所不在的,是造物主,是比一个人的“颈静脉”

更接近人本身的太一。

在《古兰经》中讲话的是神,而不是穆罕默德,这从许多

经文的表述方式中看得很清楚,经文是讲给穆罕默德的,许多

前面加着命令性的“你说:”。神以第一人称单数和复数指代

自身;但是很显然,先知穆罕默德也以第三人称被经文提及,

被真主谈到。如果明白许多这样的章节是由众天使或天使哲

布赖伊勒(Gabriel)�说出的,那么会更清楚一些。出现在《古

兰经》开始部分,却被认为属于穆罕默德传教的麦地那晚期

的那些章节就属此种情况,这些经文包括对婚姻、继承、刑罚

等的详尽规定,是伊斯兰教法的主要来源。

对熟悉圣经或印度史诗的读者来说,《古兰经》缺乏一个

一致的叙述结构。虽然有一些个人的故事,尤其是讲述众先

知的故事,其中包括所谓的“惩罚故事”,详细叙述了拒绝神

之使者的人的可怕命运,但是,历史话语是由主题,而不是年

代顺序连接的。讲述给基督徒和犹太教徒的圣经故事作为对

从前启示的提示和重申出现,而不是新的启示。然

62

� 即基督教中的天使伽百利。

第二章 《古兰经》与先知

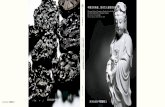

图 3. 《古兰经》中的一页:纳斯赫体(Naskhi)�书写的例子:文字是第

一百一十四章:“你说:我求庇于世人的主宰,世人的君王,世人的神

明,免遭潜伏的教唆者的毒害,他在世人胸中教唆,他是属于精灵和

人类的。”

72

� 阿拉伯书法种类之一,流传悠久广泛。从近代开始作为阿拉伯文打字机、

电脑打印机字体。

当代学术入门:伊斯兰教

而,这些故事显示出教义的重大差异。根据伊斯兰教发展的

历史,最大的差异在于对待人类堕落的态度。撒旦由于拒绝

在阿丹面前下跪受到惩罚;尽管像在圣经故事中一样,阿丹由

于食用禁果而犯下过错,但他悔悟了,很快重新得到恩宠,成

为真主的代理人或代位人(哈里发),是先知传系的第一位先

知,这传系于穆罕默德时达到顶点。这里没有原罪之说,也没

有代为赎罪的观念。没有原罪,也就没有救世主:《古兰经》

中的耶稣是一个先知,由处女所生,但他不是神的化身。既没

有道成肉身也没有救世主,就不可能有教会,不可能有神的

“新娘”或“神秘身体”。不需要永恒的团体来保证拯救。对

人类所有的要求就是遵从神的指令,应用自己的智慧辨别真

伪、以《古兰经》为自己的评判标准(furqan�)。神已经揭示

了自身,不是以一个“人”的形式,而是以一个“文本”的形式,

在大多数穆斯林看来,文本中的文字本身就是神圣的。

穆罕默德是神之意志的代言人,神之意志通过哲布赖伊勒天使传达给他,

因此,他就像一个值得信赖的官员,站在国王的宫廷和臣民的分界线上。

他永远是臣民。有时,他接受信息传达给臣民,或是接受到针对人们的指

令和告诫;有时,他作为人们的代表被直接告知,或是接受到针对人们的

指令和告诫;而有时,针对他自己行为的特殊劝诫和指示也告知于他;时

不时地,他跨过界线,也就是说,面向人们,直接传达神圣的指令和告诫。

W. M. Watt,Bell�s Introduction to the Quran

(Edinburgh,1970),67.

《古兰经》的章被分成节,这在阿拉伯语中被称作“阿叶”

(ayas),意思是“征兆”,它在《古兰经》里频繁出现,以显示真

82

� 汉译为“福尔刚”,或“府尔歌你”,意为“规范”、“区别”,指辨别经典真伪

的准绳。

第二章 《古兰经》与先知

主的存在。这些“征兆”,以及对神的惯用语的提及,实际上

都在表明神的迹象。因此,《古兰经》的神学思想充满了在基

督教神学中有名的“设计论”。阅读行为本身就是虔信的行

为。

尽管《古兰经》中至少有四个地方提到了穆罕默德的名

字,但是除了偶尔的暗示,《古兰经》中几乎没有任何内容能

够推断出穆罕默德的生平,也没有对他传教的叙述。用新约

的术语来讲,保存下来的似乎是使徒书信,而不是四大福音或

使徒行传。《古兰经》“几乎不涉及穆罕默德的生活活动,就

像保罗书信很少涉及耶稣的生活故事”。

在符号或符号学意义上,《古兰经》的每一节也都是一个“征兆”,它指向另

外一个层面上的事实,这些事实逐个重申着启示的信息。试图培养神圣

感觉的信仰者必须同时学会两种截然不同层面的“语言”(langue),阿拉

伯文的《古兰经》和大自然的“语言”,后者也是真主语言的显现。真主以

一本书的形式创造了世界;他的启示下降给尘世,并汇集成一本书;因此,

人类必须学会像读书一样去“阅读”世界。

Vinct J. Cornell in John L. Esposito(ed. ),Oxford Encyclopedia

of the Modern Islamic World(New York,1995)iii,388

《古兰经》风格简约,引用了大量典故。它是讲给对它所

包含的素材大多很熟悉的人的。它并不是自明的,只有参考

它之外的其他材料才能理解。很难把《古兰经》作为历史资

料来引用,但这正是它真实性的明显证据。经过任何形式编

写的著作肯定都会带有更多叙述一致性的痕迹。人们会留下

这样一种印象,即穆罕默德的语言(当认为他受天使或真主

支配,以先知身份清楚表达的话语)一开始就是神圣的造物,

与他其他的言辞和值得作为神圣遗迹纪录、保留的言辞截然

不同。不像新约和旧约,《古兰经》暗示自己是未经编辑的

92

当代学术入门:伊斯兰教

“原材料”。必须对《古兰经》出现的叙述背景———也就是穆

罕默德的生平进行重构,以便接近其多重的含义。在这里,即

使对心存怀疑的人来说,编年顺序也与教义一致。正如天使

传达的“真主的语言”,要比记载在哈底斯中的先知语言享有

更高的本体论地位一样,因此,先知的生活只能出现在《古兰

经》的见证“之后”。穆罕默德根本不是《古兰经》的“作者”,

从文学 - 历史的意义来看,《古兰经》是穆罕默德的 “创造

者”。

西拉(Sira,传记)

先知穆罕默德是著名的世界历史人物,因此,很难想像他

终身生活在一个没有历史记载的文化背景中:历史隐藏在神

话之中,事实根本无法知晓。根据《古兰经》中的线索和暗

示,以及他的门弟子和后继人的口头见证,人们仔细地重现了

穆罕默德的生活,在他去世一个多世纪以后,在不同于他当年

的生活环境的环境中,这些被写了下来。当时,胜利的阿拉伯

部落在伊斯兰教的旗帜下冲出了阿拉伯半岛,征服了包括埃

及、巴勒斯坦、叙利亚、美索不达米亚和波斯高地的大部分文

明世界。更先进的文化,琐罗亚斯德教的、基督教的、犹太教

的文化,都处在阿拉伯人的统治之下。派别争斗在部落之间

爆发,同时,对安拉和阿拉伯先知的这一新信仰面临来自古老

宗教的、受过训练的神学思想的批评。

流传给我们的穆罕默德早年生活,其目的既在于对经文

进行注释,又在于辩护。它们足以解释“启示的时刻”,即《古

兰经》的章节“下降”给穆罕默德时,他生活中的一些特殊环

境。这些记述对事件的处理可能带有后见之明或是回溯既往

的色彩,旨在加强争夺权力的众派系中,某一个派系的权力主

03

第二章 《古兰经》与先知

张。这些记述包括大量讲究修辞、形式刻板、或是具有超自然

特性的素材,其目的是为了强调被神垂爱的那一人在怀疑或

偏见面前对先知使命的权利。相当长时间之后,第一份书面

的原始资料才出现。我们可以得到的第一个传记是伊本·伊

斯哈格写的,他于公元 767 年去世,距穆罕默德去世已一百三

十五年。流传给我们的版本是从伊本·希沙姆(Ibn Hisham,

833 年卒)所作的一部更长的著作———很可能是一部“世界

史”的著作中摘录出来的;其他早期的传记作者包括瓦基迪

(al-Waqidi,823 年卒)和伊本·赛尔德(Ibn Sa�d,845 年卒)。

编年史作家塔巴里(Tabari,923 年卒)所讲述的素材———包括

著名的“魔鬼章节”(Satanic Verses)的插曲,在其他资料中都

没有发现�。

在一个或一个多世纪的时间里,穆罕默德的生平都是人

们口头传播,这使真相已不可能知晓。比较有把握的是,在阿

拉伯人征服肥沃新月地带(Fertile Crescent)后的争吵和辩论

中,《古兰经》和穆罕默德的权威变得非常重要。圣训是《古

兰经》之后穆斯林第二位的经典,传记中用到的材料,似乎是

按照贯穿哈底斯,即“圣训”的相同的方法论搜集的。搜集这

些材料的人可能在允许的条件下(参见下文),尽可能小心翼

翼地把可靠的圣训从不太可靠的圣训之中精选出来。不过,

现在批判性的学术一定会对这一方法论提出质疑。但总体来

说,穆斯林学者的批判性要少一些,尽管并非普遍如此。

下面的叙述提供了一个传记最基本的内容,随着时间流

13

� 这里提到的伊本·希沙姆的著作很可能是其著作《安拉使者传》;传记作

者瓦基迪则著有《武功记》,记载伊斯兰教早期的历次战役和对外征服的

经过。伊本·赛尔德著有《人物分类传记》和《先知记述》。塔巴里的著

作《历代先知和帝王史》从创世叙述到 915 年,为中世纪阿拉伯史学巨著。

当代学术入门:伊斯兰教

逝,这些内容被仔细阐发,包括很多可供仿效的轶事,构成了

伊斯兰教法的原始材料。

穆罕默德于公元 570 年左右出生在麦加,那是古代圣城

的所在地,是这一地区一些圣地中的一个。交战的部落成员

会在朝觐的月份暂缓敌意,在这里举行各种宗教仪式。非穆

斯林认为这些仪式包括其他文化中也有的生殖力崇拜,比如

求雨。据穆斯林的传统,圣地中心的方形圣殿克尔白是由伊

布拉欣(Ibrahim)靠近献祭之地所建。在圣经中,亚伯拉罕用

以撒(Isaac)———先前不育的撒拉(Sarah)为他生的儿子、希

伯来人的先祖———做牺牲,来证明自己对神的爱。在伊斯兰

教的版本中,将要成为牺牲的人是以实玛利(Ishmael)或伊

斯马仪(Isma�il),亚伯拉罕与女奴夏甲(Hagar)所生的儿子。

在穆斯林世界,人们以尔德·艾祖哈(�Id al Adha),即宰牲节

(Feast of Sacrifice)来纪念这次献祭,这一节日在哈吉或说大

朝觐的高潮举行,成千上百的朝觐者聚集在圣地,进行穆罕默

德在生命最后一年开创的改革性的,或去除异教色彩的宗教

仪式。在传统的穆斯林观点看来,先知诞生时麦加流行的异

教信仰不是某种向一神信仰进化的“最初”的信仰,而是信仰

堕落的一种表现。它是原初“伊斯兰”或说阿丹、易卜拉欣、

穆萨,以及其他先知和族长的一神教的堕落和倒退。

穆罕默德的部落———古来氏部落,已经有好几代人担任

圣地的监护人。麦加位于连接地中海和南阿拉伯以及印度洋

的陆上商路附近,而不是直接在这一路线上。因为这个城市

的神圣,商队绕道到此停留。古来氏人对圣地的垄断通过一

种叫做“胡姆斯”(Hums)———即“圣地之民”的宗教组织制度

化了,这些人穿着不同的衣服与周围的贝督因人相区别。他

们从来不离开圣地,拒绝参加那些在禁地(haram)之外举行

23

第二章 《古兰经》与先知

的宗教仪式。那些仪式包括站阿拉法特山(Arafat)和在穆兹

代里法(Muzdalifa)诅咒雷神,后来被穆罕默德吸收到了朝觐

仪式之中。除古来氏人定期买入的皮革和葡萄干之外,朝觐

还给古来氏人带来一定程度的繁荣。穆罕默德的祖父由于为

朝觐者提供水和食物获得了威望和知名度,他还负责重新挖

出了著名的渗渗泉(Zamzam),这泉在伊斯兰教传统中与夏甲

有关。穆罕默德在大约六岁时成为孤儿,先后由祖父和伯父

艾卜·塔里布(Abu Talib)抚养。还是个年轻人的时候,他开

始为赫迪哲(Khadija),一个富有的寡妇工作,代表她去叙利

亚作了几趟生意。他给赫迪哲留下了很好的印象,赫迪哲嫁

给了他。据说至少娶了九个女子的穆罕默德,在赫迪哲在世

期间一直忠实于她。尽管赫迪哲已经四十岁,相对年龄偏大,

但据说她为穆罕默德生了七个孩子(包括夭折的三个儿子)。

大约四十岁的时候,穆罕默德开始定期到麦加城外希拉

山(Mt. Hira)旁的一个山洞中静修。他所进行的宗教修习,

包括每年莱麦丹月的隐修,到底是当时异教文化的一部分,还

是采用了他去叙利亚时遇到的基督教隐士的虔诚实践,学者

们对此意见不一。不过,人们普遍同意,穆罕默德是在一段冥

想之后接受到第一次启示。《古兰经》第五十三章中反映了

这一体验之令人敬畏。

33

当代学术入门:伊斯兰教

以没落时的星宿盟誓,

你们的朋友,既未迷悟,又未迷信,

也未随私欲而言。

这只是他所受的启示,

教授他的,是那强健、

有力的,故他达到全美。

他在东方的最高处,

然后他渐渐接近而降低,他相距

两张弓的长度,或更近一些。

他把他所应启示的启示他的仆人,他的心没有否认他所见的。

难道你们要为他所见的而与他争论吗?

他确已见他二次下降,在极境的酸枣树旁,

那里有归宿的乐园。

当酸枣树蒙上一层东西的时候,

眼未斜视,也未过分;他确已看见他的主的一部分最大的迹象。

《古兰经》53:1 - 18

以麦地那时期启示的那些经文章节为基础的圣训,把那

“有力的”认作是哲布赖伊勒天使。不过两个西方学者,理查

德·贝尔(Richard Bell)和瓦特(W. Montgomery Watt)认为,

在这些章节中,穆罕默德认为神就在场,就像摩西在西奈山

(Mt. Sinai)上一样。在《古兰经》麦加章中,也提及一个三流

的空想体验:据说那是在赫迪哲去世之后,穆罕默德在一夜之

间“从禁寺行到远寺”(17:1)。这一说法被穆斯林圣训阐发

为著名的“登宵和夜游”,穆罕默德骑神兽卜拉克(Buraq)奇

迹般地到达耶路撒冷,然后登天,在那里真主命他规定一日礼

拜五次,以管理穆斯林的信仰。这个故事与其他许多文化中

萨满教般的体验是一致的,可能是纯粹的幻觉。一则来自穆

罕默德的妻子阿以莎的圣训说,在提到的那一夜,穆罕默德的

43

第二章 《古兰经》与先知

身体从未离开。

赫迪哲和穆罕默德叔叔的儿子阿里(‘Ali)都接受了穆罕

默德的信息。据伊本·伊斯哈格说,大约有三年时间,穆罕默

德都避免在公共场合宣布这些信息。在麦加这样一个小社团

中,信息不会只局限在家庭的范围。“直到伊斯兰的名声传

遍整个麦加,大批的人,男男女女,开始接受伊斯兰,人们开始

谈论伊斯兰。然后真主命令自己的传道者宣告他所接受的真

理,并使主的指令为人们所知,召集人们到主的身边。”据伊

本·伊斯哈格所说,在穆罕默德公开贬抑异教诸神之前,伊斯

兰的信息并没有遭到反对。西方学者认为,在早期阶段,穆罕

默德本人也举行一些异教的仪式,这一解释遭到了强调穆罕

默德从不与异教妥协的穆斯林的驳斥。(这一争论部分地依

赖于对《古兰经》某些章节,如第一百零八章,日期的鉴定和

解释。)

同样的问题也出现在所谓“魔鬼章节”的情况中。据编

年史作家塔巴里认为,麦加时期启示的一段经文包括对麦加

三女神拉特(al-Lat)、欧扎(al-Uzza)和麦那特(al-Manat)�的

肯定,指她们为三只“高飞的鹤”,可以期望她们代人求情。

古来氏人中的反对者大喜过望,所有人,穆斯林还是异教徒都

一起在圣殿中礼拜。之后就发生了重要的编辑改动:一节新

的经文取而代之。三女神“只是你们和你们的祖先所定的名

称,真主并未加以证实”(53:19 - 23)。这个引起强烈争论的

故事也许是虚构的,没有出现在主要的圣训集中,但它如果不

是向每个信仰者,也是向宗教研究者暗示:穆罕默德关于神的

认识经历了一个变化———从阿拉伯人的众神到没有配偶、没

53

� 三女神的名字意思分别为女神、大能者和命运。

当代学术入门:伊斯兰教

有同伴、没有“女儿”的独一神。

《古兰经》只是间接地提到古来氏人对穆罕默德的反对;

三个世纪之后进行补写的历史学家和编年史作家认为,除了

穆罕默德对偶像崇拜的攻击,商业利益也是他遭到反对的原

因。据说反对者由势不两立的艾卜·拉哈卜(Abu Lahab),即

“谎言之父”领导。穆罕默德和他的直系亲属得到了艾卜·

塔里布的保护。但是一些贫穷的追随者受到了恶劣的对待,

特别是阿比西尼亚奴隶比拉勒(Bilal),他洪亮圆润的声音使

他后来成为第一个穆安津(muezzin)�。出于对这些人的安

全和对事业忠诚的担心,穆罕默德把一些早期皈依者送到了

阿比西尼亚,当地的基督教统治者为这些人提供保护,并拒绝

了古来氏人让他们返回麦加的企图。对手抵制穆罕默德、穆

罕默德的宗族,以及仍然留在麦加的追随者,想把他们排斥在

这个城市的商业生活之外。这一抵制遇到来自异教古来氏的

反抗;但是就在这一反抗要崩溃的时候,穆罕默德的伯父艾卜

·塔里布去世了。

在本书的第一版中,这里是爱丁堡大学图书馆中拉希德·丁(Rashid al-

Din)的《世界史》(Universal History)中的一幅著名插图。图中,先知穆罕

默德坐在程式化的岩石景貌中。哲布赖伊勒天使长着翅膀,戴着华丽的

塞尔柱(Seljuk)头冠,胳膊伸展,食指前指,从左侧接近先知。用艺术史学

家赖斯(David Talbot Rice)的话来说,它“使人信服地表现了沉思冥想的氛

围”。尽管这幅来自大不里士(Tabriz)、经过装饰的手稿被认为是幅杰作,

四处被复制,但是有一小部分读者认为它亵渎神灵。用一位读者的话来

说:“《古兰经》中没有明确禁止修饰的艺术,但是穆斯林普遍的传统是极

为憎恶偶像,包括穆罕默德形象的作品都是隐去其外表的。”

63

� 即宣礼员,清真寺内按时呼唤穆斯林做礼拜的人。

第二章 《古兰经》与先知

穆罕默德的妻子赫迪哲在同年去世。他的两个主要支持

者离开了。他深爱着的妻子和知己赫迪哲,一直与他分忧解

难,艾卜·塔里布则保护他免受来自自己部落的敌意。失去

了这两个支持,穆罕默德日益暴露在艾卜·拉哈卜和古来氏

贵族的奚落与敌意之中。除了一些有声望的皈依者,比如艾

卜·伯克尔、欧麦尔·伊本·赫塔布以及重要的倭玛亚族的

成员奥斯曼·伊本·阿凡,在一个财富、声望、血统结合在一

起的社会中,他的追随者大多是比较贫穷、影响力小的成员。

不过作为一个宣教者,穆罕默德的威信和名望传到了邻近地

区。在当地集市上知道了他的贝督因人,特别是来自麦加东

北大约二百五十英里的绿洲叶斯里布(Yathrib)定居地的一

批访问者都对他留下了深刻印象。叶斯里布定居地按照部落

世系划分,各氏族之间斗争激烈,其中白努·古来扎(Banu

Quraiza)、白努·盖努嘎尔(Banu Qainuqa �)、白努 · 纳迪尔

(Banu Nadir)三个氏族接受了犹太教式的信仰(正如居住在

叙利亚沙漠及其周围的阿拉伯部落接受了各种版本的基督教

一样)。一个代表团邀请穆罕默德去叶斯里布(后来被命名

为麦地那,即先知之城)担当仲裁人。公元 622 年,大约在穆

罕默德开始传教十二年之后,穆斯林向麦地那迁移[希吉来

(hijra)]。穆斯林的历法即从希吉来(在过去英文的文本中,

也拼作 hegira)这一年起算。

对于这位阿拉伯先知的事业,《古兰经》麦地那章提供的

历史资料要比麦加章多得多。经文里提到的有,当真主允许

在禁月(Rajab)作战时,穆罕默德对古来氏商队发动的袭击

(2:217);当真主以大群天使相助时,穆斯林取得了白德尔

(Badr)战 役 (624 年)的 重 大 胜 利。次 年 发 生 的 乌 侯 德

(Uhud)战役中,穆斯林遭受挫折,这在经文里也间接提到(3:

73

当代学术入门:伊斯兰教

122 - 3)。经文里还暗示到穆罕默德与麦地那其他社团的关

系,这些社团是:帮助穆斯林迁徙者的安萨尔(Ansar)、即辅士

(Helpers),在对穆斯林的支持上持机会主义态度、由于不忠

诚受到痛斥的穆纳菲克(Munafiqun)或说伪信者;由于过错受

到嘲讽、由于背叛受到明显惩罚的犹太人(Jews)或说以色列

的后裔(33:26)。

经文对这些事件和其他众多发生过的事件的暗示,被哈

底斯充实,传播了一个多世纪,被包含进传记里。穆罕默德在

敌对的部落派别,奥斯人(the Aws)、哈兹拉吉人(Khazraj)和

他们犹太人的对手中间充当调解人。犹太部落在绿洲定居的

时间要长一些,并且拥有大多数枣椰树。十世纪的一本书

《乐府诗集》(Kitab al Aghani)说“繁荣的农场属于犹太人”。

但是如同大多数情况一样,贝督因阿拉伯人掌握着军事权力。

犹太部落同互相斗争的阿拉伯派别联合。先知作为调解人,

制定了一个或是一系列文件,来制约迁徙者,即辅士和犹太人

的关系。所有的争端都必须提交给“真主和穆罕默德”;麦地

那人应该构成一个单一的社团(乌玛)。不过在这个乌玛中,

犹太人甚至是异教徒似乎都有信仰自由,条件是他们不能支

持社团的敌人。《古兰经》里没有明确提到这一协定,而且很

可能的是,允许犹太人信仰自由这一条款属于另外一个文件,

是在三个主要的犹太部落被逐或被杀之后签署的。

理解早期伊斯兰教时,穆罕默德和麦地那犹太部落的关

系同他和古来氏异教徒的关系一样关键。他尊重犹太人的一

神信仰,接受亚伯拉罕———一个真正的哈尼夫(hanif)即一神

教徒———以来的共同的父系精神传系。不过看起来很清楚,

在暂时接受穆罕默德的政治领导之后,麦地那的犹太人拒绝

把他视为自己传统中的先知。在白德尔战役胜利之后,穆罕

83

第二章 《古兰经》与先知

默德的地位大大加强,与犹太人的关系就此恶化。一起市场

纠纷导致白努·盖努嘎尔人被驱逐;两年以后是白努·纳迪

尔人,他们被控阴谋谋杀先知。其后一年,是用计谋对付麦加

人的“壕沟之役”(Battle of Ditch),穆罕默德接受波斯追随者

萨尔曼·法尔斯(Salman al-Farsi)的建议,命人挖了一系列的

战壕,围攻持续了好几个星期,古来氏人的骑兵陷于困境。壕

沟之役之后,白努·古来扎的男人被屠杀,妇女成为奴隶。

政治方面与犹太人关系的恶化有宗教方面的发展作补

充。《古兰经》的“诵读”似乎已经开始“圣经化”,《古兰经》

被视为可与犹太人的讨拉特(Torah)、基督教的引支勒(Injil)

[福音书(Gospel)]相提并论的经典。而引支勒被认为是一本

“圣书”,不同于对神圣生命的一个、或是一系列记述。“格卜

莱”(Qibla),即礼拜的朝向,从耶路撒冷(Jerusalem)改到了麦

加。麦加圣殿和麦加的一部分异教传统被再次使用,并赋予

了新含义,也就是亚伯拉罕模式的一神信仰的含义。在希吉

来的第六年,穆罕默德试图带领一批迁士、辅士和贝督因部落

民作一次小朝觐(lesser pilgrimage),即欧姆拉(‘Umra)。麦

加人禁止他们进入圣地;但是双方通过了一个休战协议,允许

麦地那人可以在次年进行朝觐。穆罕默德从与南翼的这一和

平中获益,将注意力转到了怀疑与麦加人联合的叛乱犹太部

落,他们居住在海巴尔(Khaibar)和法达克绿洲。在屈服的条

款下,犹太人可以继续耕种他们的田地,但需将一半收成交给

穆斯林。得胜归来之后,麦加人对条约很是荣耀,穆罕默德得

以率领一队穆斯林来麦加进行小朝觐。但是,次年(628 年)

休战协议破裂,630 年 2 月,穆罕默德率众返回麦加。奇怪的

是,麦加人没有抵抗。麦加人的领袖,艾卜·苏富扬(Abu Su-

fyan)已被穆斯林抓获,决定皈依伊斯兰教以挽救自己。

93

当代学术入门:伊斯兰教

在绕行克尔白、以拐杖触摸黑石之后,穆罕默德进入圣

殿,捣毁了里面的三百六十座偶像,只余下耶稣和玛利亚的两

座。[一位圣训学家阿兹拉齐(al-Azraqi)说穆罕默德只用拐

杖指了一下,就神奇地捣毁了这些偶像。]附近的其他偶像也

被摧毁了,其中包括著名的女神欧扎、麦那特和拉特。在进行

第二次小朝觐之前,先知仍留在麦加,并击败了一个敌对的贝

督因部落联盟。穆斯林向北方远征,在今天亚喀巴(Aqaba)

附近的塔布克(Tabuk)与拜占庭军队交战。穆斯林乌玛现在

是阿拉伯半岛最强大的力量。630 年,即代表团之年 (the

Year of Delegation),大部分部落已经臣服;其余的异教徒被允

许在休战的四个月中打定主意。在此之后,对他们的杀戮将

不受惩罚。

⋯⋯当禁月逝去的时候,

你们在哪里发现以物配主者,就在哪里杀戮他们,

俘虏他们,围攻他们,在各个要隘侦候他们。如果他们

悔过自新,谨守拜功,完纳天课,你们就

放走他们。

真主确是至赦的,确是至慈的。

《古兰经》9:5

穆斯林乌玛实际上已经成为一个意识形态国家或是政

体。早先,穆罕默德与不信仰者签订条约,甚至与他们分享自

己战斗的战利品。现在,只有归顺伊斯兰才能成为乌玛的成

员。在穆罕默德生命的最后一年,公元 632 年,他进行了著名

的辞别朝觐(Pilgrimage of Farewell)。异教徒被排除在外,最

初分别在春秋举行的哈吉和欧姆拉这两个仪式被合并在一

起。阿拉伯人用来调整阴历以适应阳历的那个月份被废除

了,宗教仪式与季节之间的联系被切断。从此之后,伊斯兰历

04

第二章 《古兰经》与先知

中的两个中心事件———朝觐和宰牲节,随着季节不断向后错,

大约每三十三年形成一个完整的周期。穆罕默德返回了麦地

那。他在那里患病,出人意料地在一十八岁的阿以莎怀里去

世。真主的启示停止。

哈底斯“圣训”

哈底斯常常被翻译为“圣训”,它实际上是分散的先知轶

事,包括先知的言论和行为,最初口头相传 ,后来成为书面的

文本。已经提到过的先知传记,是用和哈底斯一样的方法构

建起来的,里面小心翼翼地保留着相同事件的不同版本,并注

明它们的来源。乍看起来,这种方法具有一种透明性,这是其

他的经典、包括福音书的结构中所缺乏的。哈底斯的收集者

们没有挥动解剖刀,从得到的口述资料中加工出一个单一、一

致的故事,而是根据非常不同的标准,对每一个轶事、传闻和

故事进行筛选。关键的不是故事的可信性或一致性,而是来

源的可靠性。

有两个人吵架,一个人是穆斯林,另一个人是犹太人。穆斯林说:指选择

穆罕默德贵过普世之人的真主起誓!那个犹太人说:指选择穆萨贵过普

世之人的真主起誓!这时,穆斯林抬手一掌照犹太人的脸颊打去,犹太人

上诉于穆圣,并将前后因果关系全向穆圣说明。穆圣叫来那个穆斯林,他

也这样说了一遍,穆圣说:现在你们不可拿我与穆萨比高低。因为在复活

日世人及我将被震死,我是地面上首先苏醒的人,见穆萨站在[真主的]宝

座旁边。不知他是否遭到震死,而先于我而苏醒,或是真主所除外的人。

Bukhari,bk. 41 3:593

14

当代学术入门:伊斯兰教

我们抓获了一些女奴,当我们与之发生性关系时,我们体外射精,以便不

与她们有孩子。我们就此事问讯主的使者,他说“你们是如此做的?”然后,

他重复了三次:“没有一个不是为复活日而生的灵魂会诞生。”

Al-Bukhari,ed. Krehl & Juynboll,kitab al-jami� al sahih

(Leiden 1868 - 1908),vol. iii. 448 ,摘自 John Alden Williams(ed. )

Islam(London,1961),86. 我对这一翻译稍作了现代化的处理。

哈底斯的收集者们从一开始就觉察,有伪造的先知故事流

传,其目的常常是为了在穆罕默德去世后的权力争端和斗争

中,支持争斗的某一方。根据一则可能是真,也可能是假的哈

底斯,先知说过:“造谣者,必进火狱。”哈底斯的传述者意识到

了这些潜在的危险,因此不遗余力去树立传述者的可信性,对

其品质进行彻底的调查。他们发展起一种“人的科学”,认为只

有最可敬、可信的人才适合担当讲述先知言论和事迹的神圣任

务。根据不同的可信度,哈底斯被分为不同的等级:“信实的”

(sahih)、良好的(hasan)、或是“不可靠的”(da�if)。六大圣训集

取得了作为真正经典的地位,其中两真本(sahihain),即最可靠

的两个是布哈里(al-Bukhari,870 年卒)和穆斯林·伊本·哈贾

吉(Muslim ibn al-Hajjaj,875 年卒)的圣训集,其重要作用被认

为仅次于《古兰经》。

尽管学者们殚精竭虑,但哈底斯的数量还是不断增多,考

虑到哈底斯被笔录下来之前,经历了长时间的口头传述,现代

的穆斯林和非穆斯林批评家,都开始对这一方法的可靠性表示

怀疑。在印度,现代主义的学者赛义德·阿赫迈德汗(Sayyid

Ahmad Khan,1898 年卒)在 19 世纪开始对哈底斯的真实性提

出质疑;他的同伴齐拉戈·阿里(Chirag ‘Ali,1898 年卒)持这

样一种观点,认为“圣训的巨洪很快形成混乱的海洋。真理与

谬误、事实与谎言,在不可区别的迷乱中混杂在一起”。西方学

24

第二章 《古兰经》与先知

者,比如伊格纳茨·戈德齐赫(Ignaz Goldziher)和约瑟夫·夏

赫(Joseph Schacht),认为伊斯纳德(isnads)———圣训传系有

“向后发展”的趋向:也就是说,在阿拉伯对肥沃新月地带的征

服之后,发端于后期门弟子或其继承者的先知轶事和故事,都

具有回溯到先知的传系,以便使这些圣训具备本来会缺乏的真

实性。由于同样的特征,一些哈底斯被认为年代有误:特别是

夏赫认为,许多圣训在迫切需要用到时并没有出现在当时的法

律讨论之中。

从与传统主义者欧麦尔·伊本·哈比卜(‘Umar ibn Habib)有关的一个揭

露真相的故事中,我们可以看到关注哈底斯作品真实性的早期经注家的

怀疑态度。欧麦尔卷入了著名的哈里发哈伦·拉希德(Harun al Rashid)

(786 - 809)宫廷中的一个争论,这个争论是关于一位最受称颂的圣训传

述者门弟子艾卜·胡赖勒(Abu Huraira)之美德的,艾卜·胡赖勒被认为

是先知逊奈(sunna,习惯)最无懈可击的源泉。当欧麦尔的对手们对胡赖

勒的可靠性表示怀疑时,欧麦尔再也无法克制自己,尽管强大的哈里发支

持对手的立场。在他宣称被讨论的哈底斯是真实的,艾卜·胡赖勒是值

得信任的传述者之后,欧麦尔发现哈里发面带愠色。怀着对自己性命的

忧虑,他离开了哈里发的宫廷。而后,他被哈里发召见,看见哈里发坐在

一个金质宝座上,双臂赤裸,手中持剑,面前放着一个行死刑时用的皮垫。

哈里发严肃地对他说:“啊,欧麦尔·伊本·哈比卜,从来没有人像你一

样,用反驳来对抗我的看法。”吓坏了的欧麦尔回答说:“啊,信士的国王,

你所说的话,你所用的论点,实在是有对真主使者和使者带给我们的东西

的不敬。如果他的门弟子被认为是骗子,整个沙里亚就无效了;有关继承

的规定,与斋戒、祈祷、离婚和结婚有关的裁决,所有这些法令都会被废

止,不再有人接受。”过了一会儿,哈里发陷入沉默。然后他说:“你给了我

新的洞见。愿主赐你长寿,欧麦尔·伊本·哈比卜。”并赏赐学者一万迪

尔汗(dirhams)。

改编自 G. H. A. Juynboll,

Muslim Tradition (Cambridge University Press,1983),197 - 8

34

当代学术入门:伊斯兰教

今天,穆斯林传统主义者会常常忽视这些批评,或认为这

是充满宗教和文化敌意的、对伊斯兰典型的“西方式的”攻

击。不过,和后来这些穆斯林相比,早几代穆斯林的怀疑更多

是传述者的品质。

对穆罕默德形象的深入探讨

不论哈底斯的真实性如何,它都成为一种媒介,先知的榜

样借此成为全世界无数穆斯林行为的典范。仿效基督意味着

仿效基督的受难,在观念上采纳其爱的信条。尽管有关基督

外表的复合形象最终通过基督教的画像传播开来,就像佛和

许多印度教神灵一样,但新约中没有关于耶稣如何穿衣、吃

饭、走路、刷牙,或如何举止的规定。仿效穆罕默德意味着在

生活的每个方面,从道德品行到日常食物,都追随他的榜样。

在伊斯兰教中,对被造物进行二维或三维的表现通常上是被

禁止的(恐怕人们认为艺术家窃用了真主的创造力),即使在

后来有些允许画图的圣训中,也对先知的描述也常常是隐去

面部,或遮盖面部,因为先知的出现是如此之神圣。然而,穆

罕默德的榜样毫无疑问是被理想化了,贯穿在后来世世代代

的价值观和渴望中,并被广为传播,既口头相传,又通过圣训,

成为像基督或佛一样强大的文化图标、宗教图标,一个“完

人”(al-insan al-kamil)的形象,即一个在世俗和精神方面完

美和彻底的人。

传播到整个穆斯林世界的是先知的文学形象而非视觉形

象。也许,正是对画像的限制有助于文化的传播,不同人种、

不同民族的人得以内化伊斯兰的关键特征:勇气、镇静、同情、

庄重和神圣。穆罕默德不宣称自己具有超自然的特征。“你

说:‘⋯⋯我只是一个警告者和对信道的民众的报喜者’”(7:

44

第二章 《古兰经》与先知

188)。然而,传记中充满奇闻轶事,其神话色彩日后都日益浓

厚。《古兰经》第九十四章开头说“难道我没有打开你的胸

襟、卸下你背上过重的重任?”�,在哈底斯中这个故事阐发为

这样:一个天使般的造访者把穆罕默德带到了一座山顶,打开

他的胸膛,取出他的心,“血液中有黑色斑点”、代表“他心中

撒旦的部分”在黑斑被去掉之后,以雪洗涤,重新放回。这就

保证了先知的无罪性,使他成为后代效仿的完美源泉。不过,

安妮玛丽·希梅尔(Annemarie Schimmel)指出,在伊斯兰教

的最早期,没有关于先知无罪性的官方信条,而且,与其后继

者们相比,第一代历史学家和经注家更少考虑到要免除穆罕

默德在受安拉指引、崇拜惟一神之前,参加麦加的异教仪式的

罪过。

穆罕默德中等身材,头发既不平直、也不过于卷曲。他不胖,白皙的脸庞

是圆形的,眼睛又黑又大,睫毛很长。当他行走时,就像走在下坡路上一

样。他的肩胛骨之间生有“预言的印记”(一个鸽子蛋那么大的黑痣或是

肉瘤)⋯⋯他很壮。他的脸庞像满月之夜的月亮一样闪光。他比一般的

中等身材要高,但比那些明显的大高个要矮。他的头发浓密带卷,发辫分

散⋯⋯穆罕默德前额宽阔,眉毛生的很好,长而弯,中间没有连接。两眉

之间有一道纹理,发怒时就加深。他鼻子的上半部是钩状的;胡须浓密,

面颊光洁,嘴唇有力,牙齿分的比较开。他胸脯上有稀薄的毛发。他的脖

子就像象牙雕塑,带着纯正的银色光泽。穆罕默德生的匀称、强壮,结实

有力,即使胸腹部也不例外,他胸膛开阔,肩膀宽阔。

Annemarie Schimmel,And Muhammad is His Messenger

(Chapel Hill:University of North Carolina Press,1985)34

同样的传奇和诗意的构建在第五十四章开头处自然出

54

� 此处引用的英文经文与马坚的中译本有差异,故依英文译出。

当代学术入门:伊斯兰教

现,“复活时临近了,月亮破裂了!”#现代主义者和其他一些

评论家通过指出这一段来世论的上下文(月亮的破裂与审判

日到来的其他奇迹联系在一起),试图除去其神话色彩,但许

多早期的经注家认为这是暗指一起真实的事件,先知门弟子

传述的一些圣训中对此作过描述,据这些圣训,月亮在一个晚

上看起来似乎裂成了单个几部分。在民间传统,比如神秘主

义的诗歌中,“裂开的月亮”成为穆罕默德最大的奇迹,在信

德语(Sindi)、旁遮普语(Punjabi)、斯瓦希里语(Swahili)和其

他穆斯林语言中受到称颂。在其他奇迹故事中,先知就像

《古兰经》式的耶稣,为一只石头鸟吹入生命、在干旱之后降

雨、手指间出水,以及使仅有的一只不孕山羊产奶,为干渴的

门弟子和自己提供足够的乳汁。在另外一个关于食物的奇迹

中,他用一只羊填饱了一千人的肚子,这使人想起新约中耶稣

对五千人的喂养。骆驼和野兽在穆罕默德面前屈服,它们知

道这是神派来的使者,没有生命的东西,像山岩、石头和树木

也一样。著名的波斯诗人加米(Jami)写道:

一粒小石子,比念珠还要小,

在他手中背诵着赞美真主的语言,

那些平时滔滔不绝、但却心如黑石的人,

却一齐沉默了⋯⋯

那些梦里出现过先知的人是不能被欺骗的,因为真主不

会允许魔鬼冒充先知的形象,当做梦的人醒来时,房间里充满

迷人的麝香。如果允许冒名顶替(先知的假象)的话,就会招

致对欺诈的指控和反指控,而这就破坏了伊斯兰的独一。出

于同样的逻辑,认为穆斯林神秘主义者不可能直接获取神圣

64

第二章 《古兰经》与先知

的启示,因为穆罕默德是“封印”先知(the ‘seal’of the Proph-

ets),真主派给人类的最后启示者。神秘主义者和梦想者被

赐予先知的幻像,虽然这幻像保证他们仍然是伊斯兰的信仰

者,但幻像并不因此是真实的。而宣称直接接受了启示的神

秘主义者或圣人———像古拉姆·阿赫默德(Ghulam Ahmad),

改宗的阿赫默底亚派�(Ahmadiyya sect)的创始人这种情况,

其追随者就会被指控为异端,对这一点的争论也会如影随形。

要知道快乐的关键是追随逊奈,仿效真主使者的一切,他的来和去,他的

动和静,他吃饭的方式、他的态度、他的休息和他的谈吐。我并不是就宗

教的仪式来说这些事,因为没有理由去忽视这一方面的传统。我的意思

是指所有风俗和习惯的问题,因为只有通过对这些的追随,才可能达到无

限的承继。真主说过:“你说:‘如果你们喜爱真主,就当顺从我;[你们顺

从我],真主就会喜爱你们’”(3:29)�,他还说:“凡使者给你们的,你们

都应当接受;凡使者禁止你们的,你们都应当戒除。”(59:7)这就意味着,

你穿裤子时应该坐着,带头巾时应该站着,穿鞋时从右脚开始。

Ghazzali,Ihya ‘ulum al Din 2:300 - 44,tr. Leo Zolondek as Book XX of

Ghazzali�s Ihya�ulum al Din(Leiden:Brill,1963),cited by Schimmel,31

74

�

�

阿赫默底亚派兴起 19 世纪下半叶兴起于印度。其创始人为古拉姆·阿

赫默德(1839 - 1908 年),他宣称接受安拉的启示为新先知,否定穆罕默

德为“封印先知”,并接受门徒。1900 年被英国政府承认,但多数穆斯林

视该派为异端。

在马坚的中译本中,这是 33:31。

当代学术入门:伊斯兰教

我们的文化不能再周旋于这样一个世界,它所呼唤的是魔力、迷信、虚幻、

无理性、假想、神话和传奇。所有这些词汇都传达着这样的态度,那就是

对一个能够容纳所有可供分析的事实、现象的广泛领域的淡漠、拒绝、疏

远、不合格,而不是与这领域融为一体。穆罕默德的宗教体验和历史活动

正好出现和展开在这一我们不再理解的符号学的世界。

Mohamed Arkoun,Rethinking Islam:Common Questions,Uncommon An-

swers,tr. and ed. Robert D. Lee(Boulder,Colorado:Westview Press(1994)

),43

穆罕默德不仅仅是神秘主义者和梦想者的效仿源泉。他

生活的物质细节———对胡须的修整、穿的衣服、喜欢的食物,

正如哈底斯中所记述的那样———被视作人类行为举止的典

范。有些人避免食用某些食物,比如大蒜、芒果和瓜类,因为

据说穆罕默德不喜欢这些食物,或因为没有他吃过这些东西

的记载。蜂蜜和羊肉受到特别的喜爱,因为穆罕默德喜欢;狗

被认为是不洁净的,因为一则著名的圣训说“天使不进有狗

或偶像的房子”;但是养猫却是受赞许的,因为据说先知说

过,猫是那些使人类的居所优雅的动物之一。中世纪的思想

把穆罕默德的每一个行为都看做是完美的,他的每一个意见

都是受真主的直接指引。

像耶稣和其他世界宗教的创始人一样,穆罕默德是连接

神话与历史、神圣领域和人类活动领域的桥梁。他生活在一

个历史活动被超自然力所包围的世界,令人敬畏的东西时常

渗透到常识所认识的沉闷的地上世界。要洞悉那个世界的全

部,必然超出了我们作为现代人的能力。众多不同学科的学

者只能寄希望于分析大量文化想像和历史残余的片断,它们

是神通过最后一位先知———如同穆斯林所认为的那样———在

那二十多年中,向人类宣示时遗留下来的。

84

第二章 《古兰经》与先知

参考书:

“语言上的仪式性围护”:Denny,Introduction to Islam,160 - 1

穆罕默德在夜间行到远寺:《古兰经》17:1

接受伊斯兰教,Ibn Ishaq,The Life of Muhammad:A Translation of Ishaq�s

‘Sirat Rasul Allah�(tr. and ed. Alfred Guillaume,Oxfort,1955),p. 117

所谓魔鬼章节:Guillaume,ibid. ,p. 165

繁荣的犹太人农场:Kitab al Aghani,in F. F. Peters,Muhammad and the

Origins of Islam (Albany,NY,1994)

圣训的巨洪:Chirag ‘Ali,in Annemarie Schimmel,And Muhammad is His

Messenger(Chapel Hill,NC,1985),p. 30

先知无罪性的官方信条:Schimmel,ibid. p. 48

加米的“一粒小石子”:Schimmel,ibid. p. 76

94

当代学术入门:伊斯兰教

第三章

神圣的独一

讨黑德�(Tawhid):导言

如果有一个词,不管它是神学的、政治学的,还是社会学

的,能用来描绘伊斯兰教 首 要 的 动 力,那 这 个 词 就 是 讨 黑

德———合一、独一。尽管这个词并没有出现在《古兰经》中,

但是它所表达的概念隐含在清真言“万物非主,唯有真主”

中,而且整个经文中都提到不要给神举伴。神最重要的属性

就是其“独一”性,对这一点的绝对坚持与穆斯林世界明显的

不统一形成显著、也是具有讽刺意味的对比。在社会和政治

秩序方面实现神之独一的渴望,似乎永远注定会在人类的任

性之岸触礁毁灭。

对神之独一的绝对强调,反映了早期伊斯兰教产生的那

种充满争议的背景。讨黑德同时挑战了阿拉伯人的异教信

仰、琐罗亚斯德教(Zoroastrian)的二元论,以及基督教道成肉

身的信条,它使用的语言使人想起希伯来(Hebrew)先知不妥

协的一神教,这种语言还有意识的诉诸这种一神教。阿拉伯

征服者在巴勒斯坦建立的第一个宏伟建筑———耶路撒冷圣山

上岩石上的圆顶寺(the Dome of the Rock),占据了犹太教庙

05

� 讨黑德为阿拉伯文的音译,中国伊斯兰教著述中译为“习一”,原意为“独

一”、“合一”。

第三章 神圣的独一

宇的地盘,根据犹太传统,亚伯拉罕就是在这里以儿子为牺

牲,后来约柜也就安放在这里。这个优美的八边形建筑外面

覆盖着大理石,并有金质的圆顶,上面刻着《古兰经》经文,内

容是宣称真主独一、穆罕默德是主的使者。同样的文字也出

现在圆顶寺的建造者———哈里发阿卜 杜· 马立克 (‘Abdul

Malik,685 - 705 在位)铸造的货币上。新的圣殿靠近穆罕默

德在神奇之夜登天的地点,根据圣训,那次他受到了易卜拉欣

和穆萨的接待,并领受了祈祷的义务。圣殿是敬献给易卜拉

欣的宗教的。它取代了所罗门神殿,直接挑战拜占庭的帝国

信仰基督教。

你说:他是真主,是独一的主,

真主是万物所仰赖的;

他没有生产,也没有被生产;

没有任何物可以做他的匹敌。

《古兰经》112

第一次教派分裂

帝国的统一是神之独一的映射,神之独一已被犹太人所

犯的错和基督徒错误的信条(道成肉身、代人赎罪)所削弱。

然而,根据伊斯兰教经典的叙述,地上的统一从一开始就是穆

斯林自己削弱的。632 年穆罕默德的去世产生了一个一直未

能解决的权威危机。穆罕默德最亲密的伙伴、最心爱的妻子

阿以莎的父亲艾卜·伯克尔,根据阿拉伯部落习俗,在麦地那

被推举为领袖。穆罕默德的堂弟和女婿,他最亲近的男性亲

属阿里的要求在这次和接下来的两次推举中被饶过了。只是

在奥斯曼死去之后,阿里才成为拥护者[在阿拉伯语中,叫做

15

当代学术入门:伊斯兰教

图 4. 耶路撒冷的岩石上的圆顶寺和阿克萨清真寺。拜占庭风格的

代表作,圆顶表明庆祝伊斯兰教对基督教的胜利时真主的统一。

“什叶”(Shi�a)]所认为的先知的合法继承人。可是为时已

晚。阿里的领导权受到了质疑,而且他也未能成功地将自己

的权威加之于整个社团。以伊拉克为大本营的军队支持阿

里,而驻扎在叙利亚、受穆阿维叶(Mu�awiya)指挥的军队反

对,阿里为统一而尝试的一次妥协,在激烈的争吵中失败。阿

里的一些支持者离开了营地,以“出走者”[也就是“哈瓦利

及”(khawarji),意为“出走的人”]而闻名,这成为伊斯兰教中

第一个分裂的派别。出走者中的伊本·穆勒杰姆(Ibn Mul-

jam)暗杀了阿里,什叶派悲剧性的历史由此开始。阿里的长

子哈桑(Hasan)与穆阿维叶妥协,平静地居住在麦地那。在

680 年穆阿维叶去世之后,正是哈桑的弟弟侯赛因(Hussein)

举起了反抗的旗帜,在幼发拉底河(Euphrates)岸的卡尔巴拉

(Karbala)被穆阿维叶之子叶齐德(Yazid)的军队夺去了生

命。

25

第三章 神圣的独一

穆罕默德家族表

阿卜得·J�J�K�K�K�K�K�K�K�K�K�

迈奈夫

阿卜得·J�J�

舍姆斯

J�J�

T�T�

倭玛亚

K�K�K�K�K�K�K�K�K�

倭玛亚众哈里发

J�J�哈希姆

阿卜得·J�J�

J�J�K�K�K�K�K�K�K�

穆塔里布

J�J�

T�T�

阿拔斯

K�K�K�K�K�K�K�

阿拔斯众哈里发

艾卜·J�J�塔里布

J�J�J�J�阿里

J�J�阿卜杜拉

J�J�穆罕默德

J�J�K�K�K�K�K�K�法蒂玛 J�J�J�

什叶派众伊玛目

From Albert Hourani,A History of the Arab Peoples

(Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1991)

这些早期争端如果不是仅仅只与权力有关的话,也与权

力有着极大的关系。谁具有领导权?以什么为权威?但是由

于领导权和权威被认为对拯救是必要的,因此这些争端也就

有着特殊的宗教色彩。

阿里系的伊玛目(Imams)或说领袖显示的不是伊斯兰教

的统一,而恰恰相反。在那些感到伊斯兰帝国的世俗统治者

已经背弃了伊斯兰教统一、和平和社会正义训诫的人当中,从

来不乏什叶派的民众支持者。749 年,一场由什叶派发起的

运动导致了一个新王朝的建立,这个新王朝把首都由叙利亚

移到了伊拉克。不过,令众多支持者大失所望的是,新统治者

不是阿里的后裔,而是穆罕默德的叔叔阿拔斯(‘Abbas)的后

代:他们比倭玛亚人距圣族近了些,但却不是穆罕默德的后

裔。这一进一步的背叛促使当时什叶派的领袖伊玛目加法尔

(Imam Ja‘far)以哈桑,而不是侯赛因的方式采取了更无为主

35

当代学术入门:伊斯兰教

义的做法。尽管他们默认了非阿里系掌权的事实,但是什叶

派伊玛目仍然是新的阿拔斯哈里发的眼中钉。在什叶派的宗

教史上,伊玛目都是先后被秘密谋杀———通常是被毒死的。

最后,第十二伊玛目穆罕默德·蒙特札尔(Muhammad Mun-

tazar)———“被期待的伊玛目”完全失踪了。他将在世界末日

作为弥赛亚[Messiah,也就是马赫迪(al-Mahdi)]复临,给这

个腐败、分裂、争斗的世界带来和平、正义和统一。对秘密的,

但又受神圣指引的领袖这个问题来说,这是最便捷的解决方

法:鉴于在这种情况下,必然产生继承方面的疑问,因此,围绕

一个隐遁的伊玛目达成一致,要比围绕一个秘密的伊玛目容

易得多。

从此之后,什 叶 派 在 无 为 主 义 和 行 动 主 义 之 间 动 摇。

“出走者”最终在伊斯兰世界的边缘———突尼斯沙漠、阿曼和

桑给巴尔岛,建立了名为易巴德王朝(Ibadis)的分离主义共

同体,什叶派不同的支派也在都市地区之外:塔巴里斯坦、也

门、波斯湾,建立了多个国家。什叶派领袖时不时提醒人们警

惕。被称作“塔基亚”(taqqiya)、即“掩饰”的教义允许信徒在

为安全担心时,可以隐瞒对伊玛目的真正忠诚:穆罕默德家族

及其追随者所遭受的残酷不公,等到隐遁伊玛目(Hidden I-

mam)复临时才能匡正。但是,对隐遁伊玛目来世论的期待,

也可以激发反抗,并说明反抗的合法性,一些这样的反抗推翻

了现有的统治。先知的外孙哈桑和侯赛因,分别是无为主义

者和行动主义者的范例,可以被用来说明任何一种做法的合

法性。

什叶派的其他分支

第十二伊玛目的追随者,通常又被称为伊玛目派(Imam-

45

第三章 神圣的独一

is)或十二伊玛目派(Itha�asharis),其信徒大约八千万,分布在

伊朗(以什叶派为国教)、阿富汗、巴基斯坦、阿塞拜疆、叙利

亚、黎巴嫩、土耳其和波斯湾。不过什叶派中还有一个少数

派,宣称忠诚于加法尔的长子伊斯马仪,而十二伊玛目派认为

他已经先于其父而亡,或是在继承中被忽略了。该派一般被

称作伊斯马仪派(Isma�ilis),有时也被称作七伊玛目派(Sev-

eners)。在 10 世纪几次受来世论思想激发的起义中,伊斯马

仪派都处于最前列。909 年,一位号称是伊斯马仪后裔的领

袖宣称自己就是马赫迪,在北非建立了一个国家。他儿子的

大将成功地入侵了埃及,在那里建立了一个哈里发国家(这

个国家用先知女儿的名字命名为法蒂玛哈里发国)。法蒂玛

王朝统治了二百多年,一直到 1171 年被逊尼派的英雄人物萨

拉赫·丁·阿尤布[Salah al Din Ayyubi,西方人称之为萨拉

丁(Saladin),从十字军手中夺回耶路撒冷的解放者]所取代。

尽管埃及再次回到逊尼派统治之下,但伊斯马仪派国家在叙

利亚、波斯和也门山区的要塞中一直存在。繁荣在现代印度

的两个组织:穆斯塔里派波哈拉分支(Musta�lian Bohras)和尼

查尔伊斯马仪派�(Nizari Isma�ilis)都是其后代。后者是什叶

派中惟一号称仍然效忠于活着的伊玛目———即也“隐遁”了

的法蒂玛哈里发穆斯塔里(al-Mustali)系伊玛目的派别。尼

查尔派现在广泛分布在印度、巴基斯坦、东非、欧洲和北美,以

及中国西部和中亚,该派信徒相信他们现在的伊玛目,其波斯

头衔为阿迦汗(Aga Khan),是直接从阿里下传的第四十九任

55

� 穆斯塔里派波哈拉分支是伊斯马仪派穆斯塔里派在印度的分支,“波哈拉”

一词源自古吉拉特文,原为印度一商业种姓的名称,因该种姓中信奉伊斯马

仪派教义者仍以此相称,故名。尼查尔伊斯马仪派又称霍加派,是伊斯马仪

派在印度的分支,该派信奉伊斯兰教和印度教相混合的教义。

当代学术入门:伊斯兰教

伊玛目。什叶派的另外一个重要支派也门的栽德派 (Zai-

dis),人数在三百万左右。该派认为栽德·伊本·阿里(Zaid

Ibn ‘Ali,死于卡尔巴拉的侯赛因的孙子)、而不是他的兄弟穆

罕默德·巴基尔(Muhammad al-Baqir)应该成为第五伊玛目。

什叶派留存下来的另外一些分支包括黎巴嫩的德 鲁 兹 派

(Druzes),他们称自己为一神论者 [即穆瓦赫顿 (muwahid-

dun)],对第六位法蒂玛系哈里发哈基姆 (al-Hakim bi Amr

Allah,996 - 1021 年)所教诲的讨黑德特别强调;叙利亚的阿

拉维派(‘Alawis)[也被称作努赛里派(Nusairis)];伊朗的巴

布派(Babis),它是 19 世纪的一场救世主运动,产生出了独立

的宗教巴哈伊教(Bahaism)。

在什叶派和成为多数的逊尼派之间,最初居于争端核心

的是领导权问题,而不是教义问题。但是随着时间推移,政治

争端具有了神学方面的色彩。卡尔巴拉的“屠杀”,一场仅仅

持续了一天,数十人战死的敌对宗族之间的战争,成了什叶派

特有的神话,受难和牺牲的象征。在什叶派村庄每年的纪念

活动中,都有血淋淋的自我鞭打者的队伍,这些人为背叛了先

知的孙子而惩罚自己,这一活动之于什叶派,就如同基督的受

难之于天主教:它使得信仰者只好接受世界的不公正,但又提

供拯救的许诺。伊玛目获得了超自然的色彩。他们是深奥经

文知识的源泉,创世以来真理神光的承受者,只有他们能够理

解和破译经文的含义。在十二伊玛目派和伊斯马仪派穆斯塔

里支派的传统中,隐遁伊玛目的权威由宗教职业者或代理人

代为行使。在十二伊玛目派中,这一代理制度发展出一套堪

与基督教神职制度相比的阶层制,只是不具有其正式的司铎

的权力。

65

第三章 神圣的独一

“在别的地方,在城镇但是首先在村庄,上演圣徒受难剧(ta‘ziya)。”这种

宗教戏剧非常特殊、非常流行,也非常具有自发性。人们聚集在一个露天

临时场地[或是“侯赛尼亚”(husseiniya)]。观众和演员的角色可以互换:

每个人都知道叶齐德、阿里、阿克巴尔(Akbar)、宰纳卜(Zeinab)�和哈兹

拉特·阿拔斯(Hazrat‘Abbas)⋯⋯他们是村庄里识文断字的人,为了演出

用戏剧服饰把自己装扮起来。他们手上拿着剧本,导演让他们念自己那

一部分,麦克风依次在演员中传递。还有虚拟的表演,马匹惊散,还有在

战争中爆炸的爆竹,阿拔斯的手在试图从幼发拉底河(用一个浴盆代表)

取水为侯赛因的同伴解渴之前,从空中掠过。这里有血,有剑与剑的撞

击,在头顶飞舞,鼓的敲击声,以及死亡的哭喊声。

Yann Richard,Shi�ite Islam(Oxford:Blackwell,1995),99

在某种程度上,伊玛目制度是指导人类之正义信条的推广和应用。创造

了人类的神,不会让人类走向毁灭。这就是为什么神给人类派去众先

知———其中最后一位先知是穆罕默德,引导人们走在正义和真理的道路

上。但是,如果说最后一位先知去世后,全聪的神让人独立处理问题,在

任何时代都没有精神的担保人、启示的真理的证据:即伊玛目、‘指引者’

去指导整个社团,这是不可思议的。在人和神的关系之中,伊玛目扮演着

至关重要的角色,他不能够由易错的人类来选定,不能够留给历史的兴衰

变迁:他必须满足特定的信仰条件,通晓宗教事务,绝对公正、完美,不会

犯任何错误,是他那个时代最完美的人;最完美的人去遵从不那么完美的

人,这是不可想像的⋯⋯伊玛目是由来自于神、以先知、或前任伊玛目为

中介的超自然授权(nass)所指定的:他的权威来自于上天。因此,不谬的

伊玛目把人类社团和不可见的世界联系了起来。

Richard,Shi�ite Islam,6

75

� 殉教者侯赛因的姊妹,在卡尔巴拉始终伴随在侯赛因身边。

当代学术入门:伊斯兰教

早期伊斯兰思想中的讨黑德

对逊尼派乌勒玛来说,真主独一的信条主要是在法律方

面产生了分支。人类所要做的,不是去推测真主的特质,而是

去遵从他的命令。就最极端的表达方式来说,没有权威可以

巩固人类的律法。只有包含在沙里亚中的真主之律法,才是

人类所必须服从的。伊斯兰教认为真主的命令优先于真主的

特质和存在,并与之相区别,不过,对一些具有沉思的头脑和

神秘主义的倾向、寻求领悟神圣内心体验的人来说,对这一点

的强调从来都不够强大,不能使他们满足。早期的教义学争

论集中在这样的问题上:犯罪者的地位、自由意志和前定、真

主之公正,以及《古兰经》中神的人格化的特性。

关于犯罪者的争论包括“谁是穆斯林”这样一个基本的

问题。第一个分裂出来的是激进小派别哈瓦利及派或叫出走

者派,该派认为犯了通奸这样大罪的人,其行为本身就已经把

自己排斥在社团之外,不能再被看做是穆斯林。而争论的另

外一方,是被称作穆尔吉亚派(Murjia)的组织,其最著名的代

表是艾卜·哈尼法(Abu Hanifa),最宽容的教法学派的奠基

人,该派认为任何作了信仰表白(即舍哈达)的人都是穆斯

林:他们的罪过将由真主来裁决。这一信条促进了边缘地带,

例如中亚游牧部落,向伊斯兰信仰的皈依;但这也使得法律的

实施变得不那么迫切:如果一切都留给真主裁决,那贯彻法律

的意义何在?对于这一点,精通圣训的人或说圣训学家之中

博学的人自有答案。犯罪者仍然是穆斯林,但信仰存在不同

的等级,一个人在社团中(大而言之,以及,在创造一个良好

社会的令人向往的目标中)的地位由善行决定。

关于罪过的争论不可避免地导致自由意志和前定这样更

85

第三章 神圣的独一

广泛的问题。真主是否早就知道谁会犯下罪过?真主是否被

自己公正的准则所束缚?真主是否必定奖善惩恶?这是否会

对真主行动之自由、真主之无限威力造成影响?关于真主之

公正的争论,与真主之独一和神圣启示本身的地位问题有着

密切 的 联 系。 在 麦 加 启 示 给 穆 罕 默 德 的 早 期 章 节 中,

“神”———通过穆罕默德———诅咒了穆罕默德在古来氏部落

的大敌艾卜·拉哈卜,由于他持续反对穆罕默德,真主预言他

将在火狱中受煎熬(《古兰经》第一百一十一章)。如果艾卜

·拉哈卜是一个自由的人,能够选择接受还是拒绝真主的启

示,那么随之而来的是,当这段经文“下降”时《古兰经》已经

一定是“受造的”。若不如此,则是认为真主已经前定了艾卜

·拉哈卜的命运,剥夺了他行为的自由。不过,《古兰经》受

造说遭到了圣训派的强烈反对,他们认为这是对《古兰经》乃

真 主 之 语 言 这 一 观 念 的 贬 损。 被 称 作 穆 尔 太 齐 赖 派

(Mu�tazila)的教义学家组织支持《古兰经》受造说,他们在论

争中采取了受希腊哲学家影响的理性主义的争论方式。在他

们看来,《古兰经》非受造说损害了神圣的独一。《古兰经》中

出现的某些对神的人格化的表达方式,例如真主的脸庞、手、

眼睛、宝座等等,使得论争变得更加复杂。在又被称作“公一

派”(People of Unity and Justice)的穆尔太齐赖派看来,对这

些表达方式作字面的解释就是舍利克———“为主举伴”(asso-

ciationism)或说“偶像崇拜”:将次要的、也就是被创造之物与

真主联系起来,有损于真主玄妙的“不同性”(otherness)。像

真主的“脸庞”这样的表达必须理解为是指真主的本质,而真

主的“眼睛”是指其看的能力。

在哈里发麦蒙(Al-Mamun,813 - 833 年)时期,理性主义

的潮流在阿拔斯宫廷中居统治地位。麦蒙强行实行了一套宗

95

当代学术入门:伊斯兰教

教裁判式的制度“米赫纳”(mihna)�,据此,政府官员被迫表

明信仰《古兰经》受造说。圣训派阿赫迈德·伊本·罕百勒

(Ahmad Ibn Hanbal)不怕监禁和酷行,拒绝承认这一点,后来

他成为逊奈和大众派(People of the Sunna and Community)�

反对穆尔太齐赖派的英雄。

849 年,麦蒙的一个继任者当政期间,这一政策被扭转。

从前的穆尔太齐赖派信徒阿布尔·哈桑·艾什尔里(Abu ‘l

Hasan al-Ash’ari,935 年卒),在理性主义者和圣训派之间,引

进了妥协的教义学思想基础。艾什尔里及其追随者坚持《古

兰经》不是被造的,而是如同《古兰经》中所说的那样,神预先

知道人类的行为。不过,他认为神的全知和人类的责任包含

在一个叫做“获得”的信条里,神借此为人类创造了一种能

力,使得人类在行动的瞬间可以“获得”神创造的行为。艾什

尔里派的信条维护了神对创造的垄断权,因此也维护了神的

独一,他们对此极为满意。艾什尔里派对穆尔太齐赖派进行

了抨击,抨击他们试图通过认为《古兰经》中神之属性存在于

神之本质之外,去寓言化或去除《古兰经》中神之属性的人格

化。如果神之意志被看做是神之本质之一(如同穆尔太齐赖

派所认为的那样),那么神之独一确实就遭到削弱,因为这样

神选择的自由就受到怀疑。最终,对艾什尔里派来说,神是人

类的理性所难以达到的。神只通过启示使自己被了解,他所

选择揭示自己的语言(包括他的宝座,他的手)必须“不问如

何”地被人接受———即无方式信条(bila kaif)。艾什尔里教

义学理论中这个关键的短语,“把对神之奥秘的理解留给了

06

��

该词原意为考验或甄别。

简称逊尼派。

第三章 神圣的独一

神自己”。

逊尼派的公议

几个世纪以来,艾什尔里教义学在后来被称作逊尼派的

伊斯兰教中占统治地位。随着米赫纳制度的崩溃,在哈里发

制度中融合宗教和政治权威的努力失败了。宗教领导权仍然

主要在乌勒玛手中,作为宗教学者阶层的乌勒玛,其权威的基

础是他们对经典的知识,而不是僧侣统治制度和精神方面的

权力。在逊尼派乌勒玛中,不存在明确的长幼强弱次序:这正

如在美国的新教徒中一样,实际上任何受过基本神学训练的

人都可以成为传道人,在逊尼派中,“任何有资格的[伊斯兰]

法学家都能够声明某事是否违背伊斯兰教法,因此有多少法

学家就有多少种‘正统实践’”。通常,分散的宗教权威(如在

美国新教中一样)倾向于保守主义。不存在对受神圣启示的

领导阶层的崇拜,《古兰经》就变得极为重要,甚至是对经文

本身的解释,也很可能是在安全的陈腐窠臼中进行。

通神论思考

逊尼派的公议可能选择了安全的方法,他们把焦点集中

在神的命令上,而不是尽情对神之属性进行思索;但是在许多

穆斯林知识分子第一次遇到希腊 - 基督教 (Helleno-Chris-

tians)思想时,他们拒绝受“不问如何”方式的阻挠,在协调

《古兰经》的神和哲学家的神方面走得相当深远。随着伊斯

兰哲学家们发展出一套日渐复杂的话语,他们逐渐远离了

“《古兰经》中的神,这神及时创造、行动,指引人类,在某些方

面能够被人知晓,尽管是不直接的”,而接近“一个绝对遥远、

不可知的神,他甚至没有创造”。他们构造的体系和所用的

16

当代学术入门:伊斯兰教

术语各个不同。不过,对其大多数而言,共同之处是来自于新

柏拉图学说(Neoplatonism)的流溢说、特别是哲学家柏罗丁

(Plotinus,204 - 270 年)的思想。柏罗丁把神定义为“确实超

越一切陈述和肯定的‘太一’”,从肯定和否定的方面都是如

此。这一“否定法”与伊斯兰教的信条是一致的,这信条以否

定句“万物非主⋯⋯”开始;神的肯定的方面依然可以通过他

的“美名”来接近,《古兰经》中有这样的美名九十九个。创造

不是直接来自于神,而是通过一系列的流溢———第一智识、第

二智识,第一天园等等,这与中世纪各种宇宙论相似。神依然

是完整的、不受侵害的、不可解释的、不可说明的。波斯哲学

家伊本 · 西那 (Ibn Sina)[阿维森那 (Avicenna,979 - 1037

年)]认为,神具有一般性的知识而不是具体的知识,他强调

哲学家的神和《古兰经》教义中神的差异,这使保守者大为烦

恼。

不过,对神的思索在伊斯马仪派伊玛目的支持下繁荣起

来,该派把理性或说智慧提高到未知、也不可知的神之下最高

的位置。这神本身并不是事物的原因:他的存在超越于整个

的存在链条之外,也存在于整个的因果链条之外。伊斯马仪

派的宇宙论各不相同,但又具有相同的特征:这包括对“一个

超凡的神”的强调,这神是未知的、也不可知的;一个结合到

伊斯马仪派等级制度的流溢体系,在这一制度中伊玛目居于

最前列;一种循环的历史观,据此每个时代都有自己的先知,

还有了解经文内在含义的先知的“沉默”的同伴。伊斯马仪

派是毫不羞涩的精英主义者,他们依靠不同的经注学背景发

展出自己的体系,据此,《古兰经》字面和公开的含义是许多

人都可以了解的,但其“内在”的或神秘的含义只有很少数人

知道。比如,伊斯马仪派作家会把《古兰经》对天园和火狱的

26

第三章 神圣的独一

描写解释为存在的状态,而 不 是 极 乐 和 痛 苦 的 物 质 之 地。

《古兰经》的真实含义只有伊玛目才知道,传道师(di�as)由伊

玛目指定。尽管伊本·西那不是伊斯马仪派的正式成员,但

被认为是其同情者。同样,伟大的西班牙哲学家伊本·鲁世

德[Ibn Rushd,阿维罗伊,(Averro s,1126 - 1198 年)]接受这

种不同的经注学,被认为是一个秘密的伊斯马仪派。在伊本

·鲁世德看来,普通人应该在字面或公开的意义上接受《古兰

经》,以免被引入不信仰之中,而哲学家在解释经文中的真理

时,具有更强的判断力。伊本·鲁世德不仅是一个哲学家,还

是一个法官,负有贯彻伊斯兰法的职责,他被指控为“双重标

准”,“向群众宣称一个真理,而给那些特别精选出来的人另

外一个”。不过,另外一种更得体的表达方法应该是:像伊斯

马仪派一样,“他支持真理的多种表达方式”。通常认为,伊

本·鲁世德的影响在中世纪的西方要比在穆斯林世界大。

苏非主义

拒绝只对经文进行字面解释的不仅有哲学家和知识分

子,神秘主义倾向的苏非(Sufis)———以其穿着的粗糙的羊毛

(souf)衣而得名———也拒绝或不强调外在的或形式主义的宗

教仪式,而赞同以虔信的方式、通过直接的体认领会真主独一

的事实。学者们认为早期苏非可能受到了东方基督教徒、诺

斯替教徒(gnostics)这种人大量存在于古代近东的主要文化

中心,比如亚历山大城 (Alexandria)、中 亚 的 萨 满 教 徒 (sa-

mans)、甚至是瑜珈修行者(yogis)的神秘主义倾向的影响。

但是《古兰经》中本身就有些章节适合于作神秘主义的解释,

最著名的就是“光明”章中的一节(24:35),它详细叙述了神

光的主题。

36

当代学术入门:伊斯兰教

真主是天地的光明,

他的光明像一座灯台,那座灯台上有一座明灯,

那盏明灯在一个玻璃罩里,

那个玻璃罩仿佛一颗灿烂的明星,用吉祥的橄榄油燃着那盏明灯;

那橄榄树不是东方的,也不是西方的,它的油,即使没有点火也几乎发

光—

光上加光—

真主引导

他所意欲者

走向他的光明

《古兰经》24:35

在早期的大苏非中,巴士拉(Basra)诗人、著名的拉比亚

·阿达维亚(Rabi�a al-Adawiya)公然蔑视习俗,她拒绝结婚,

一手持火把,一手持水罐奔跑在巴士拉的大街上:“我要烧掉

天园,将水倾入火狱,奔向真主路途上的两重遮盖都会被拿

开,人们就会没有期望,也没有恐惧地面对养主。”对真主纯

洁无私的爱,既不期望得到回报,也不害怕惩罚,这是数世纪

来苏 非 主 义 的 主 要 思 想。通 过 瑜 珈 式 呼 吸、不 断 发 “他”

(hua)这个音以赞念真主,进行精神修炼,苏非修炼者最终渴

望达到“寂灭”(fana),即与主合一的境界。但是,苏非主义对

那些神秘主义色彩不那么强烈的人也有影响,例如著名的教

法学家和教义学家艾 卜· 哈米 德· 安萨里 (Abu Hamid al-

Ghazali,1111 年卒),以及穆斯林兄弟会(Muslim Brotherhood)

的创始人哈桑·班纳(Hasan al-Banna,1906 - 1949 年)。安

萨里辞去在巴格达的教职后,作为苏非游历了叙利亚和巴勒

斯坦,写下了著名的《宗教学科的复兴》(Ihya ‘ulum al din)

一书,书中为严格的逊尼派正统实践注入了强烈的神秘主义

46

第三章 神圣的独一

虔诚,因此从净礼到祈祷的每一项活动都是在以自己的方式

“赞念真主”。此书是哈桑·班纳的枕边读物。在安萨里和

其他属于所谓“冷静的”苏非的作家来说,法律之秩序依然保

持着,神秘的感情必须借此来显示。但有时神秘主义的狂热

也会采取激进的自相矛盾的形式,这会违反沙里亚的规则,令

虔诚者反感。

苏非倡导人类之间自然的爱,认为这对向人展示通向真主之爱的路途是

必要的。爱人的人死后不会留下附着于肉身的灵魂⋯⋯真主的朋友通过

互相热爱,可以见证爱之存在,如同生灵和神圣艺术家的作品显示了宇宙

之美那样。爱真主的人会达到与主的合一[即伊提哈德(ittihad),受到后

来苏非主义谴责的一个概念],或是达到体验真主之独一(即讨黑德)的

‘境界’,这意味着接近了真主,因此,真主似乎既在万物之中,又不在万物

之中,既通过万物来显现,又不通过万物显现。

Julian Baldick,Mystical Islam:An Introduction to Sufism

(London:Tauris,1989),57

著名的神秘主义者哈拉智(al-Hallaj,857 - 922 年)用语

言(“我是真理”)描述自己与真主的精神合一,被当权者视为

对哈里发和乌勒玛权威的威胁。哈拉智遭受酷刑,被烧死了,

他的骨灰被抛进了底格里斯河。处死他的官方原因是他主张

去麦加的朝觐可以呆在家里,而在精神上进行。尽管偶尔遭

到迫害,但“沉醉”或入迷的苏非主义一直与合法的伊斯兰一

起发展。苏非派中产生出受灵感激发的诗歌,诗歌中不断地

再现神圣之爱的形象,挑战所谓“乌勒玛当权派”因循守旧的

虔诚。苏非们常常遭受公开羞辱和社会危险,好像就是要去

证明他们对神的爱完全是无私的、不受外在的虔诚所寻求的

社会认可的影响,并且确实对之表示蔑视。穆斯林是禁酒的,

但酒却常成为神的象征:同性之爱(在理论上是禁止的,实践

56

当代学术入门:伊斯兰教

中并非总是如此)是一个不断出现的主题,神在年轻无须的

少年之美中显示出来。

以至仁至慈、我们所求助的主的名义:在独一的主之前,没有“之前”,除非

那“之前”就是主,在单一的主之后,没有之后,除非那“之后”就是主。他

在这儿、这儿就是他,没有之前、没有之后,没有之上、没有之下,没有远、

没有近,没有合、没有分,没有怎样、没有何在、没有何时,没有时间、没有

时刻也没有年代,没有存在也没有地点。他从来就是现在。他是无一之

一,无单之单。他不由名字组成,也未被命名,因为他的名字就是他,他就

被命名为他。因此,除他之外再无名字,再无命名。他是没有开始的开

始,没有结束的结束。他是没有外的外,没有内的内。我是说,他正是外

的存在,正是内的存在,除他之外,没有物能成他,没有他能成物。

Ibn ‘Arabi,“Whoso Knoweth Himself. . . 寓,From the Treatise

on Being———risalat-ul-wujudiyya,tr. T. H. Weir

(London:Beshara Publications,1976),3

在理解讨黑德的时候,苏非们有时会嘲弄知识分子的方

法,而采用伊斯马仪派或其他新柏拉图主义者的方法。但是

在最伟大的苏非长老伊本·阿拉比(Ibn Arabi,1165 - 1240

年)的著作中,这两种方法融合在了一起。伊本·阿拉比有

时被指责为泛神论者,因为他声明“除安拉外,无物存在”。

不过,他的体系对安拉之本质及安拉之独一的层次做了明确

区分,安拉之本质是神秘主义者不能知晓和体验的,而安拉之

独一的层次则可以通过对安拉之名的揭示而渴望知晓和体

验。穆罕默德的“内在的实在”就是新柏拉图体系中的第一

智识或普遍智识,注定要永远存在,也就是苏非术语中的完

人,即微观的存在,真主借此来审视自己,就像在镜中一样。

因此伊本·阿拉比被称作“神秘派的人文主义者”,因为“在

一个非常真实的方面,[他的]人就是神(在某种意义上,人就

66

第三章 神圣的独一

像所有事物一样,是神的一部分),神也就是人”,尽管神不仅

仅是人。伊本·阿拉比的体系被描述为“伊斯兰思想中最极

至的神学符号论:万物显示,但万物显示的只是一个事实:真

主”。

图 5. 苏 丹 恩 图 曼 (Omdurman )的 苏 非 们 在 进 行 “齐 克 尔 ”

(dhikr)———“赞念”真主。苏非以一种纯洁无私的方式对神进行

赞美:重点是赞美真主的绝对至高无上,而与其他特性如仁慈和悲

悯截然区分。

苏非派与什叶派

苏非长 老 以 其 精 神 性 而 著 名,被 称 为 真 主 的 “友人”

(walis)�,尽管伊斯兰教中没有教会,没有追封圣者的正式程

序,这个词还是常常被翻译成“圣徒”(saints)。作为真主之

76

� wali,阿拉伯语音译,原意为“监护”、“管理”、“委任”,从宗教角度亦为

“圣徒”、“真主的友人”、“受真主宠爱的人”。

当代学术入门:伊斯兰教

友具有代人求情的能力,这赋予他们宗教的权威,就导致了苏

非教团的创立(见第六章)。不可避免的是,伊玛目与真主之

友所具有的精神权威之间有很大的重叠。确实,根据什叶派

版本的作证词,“万物非主,唯有真主,穆罕默德是主使者,阿

里是主之友”。正如在权威的链条中阿里紧跟在穆罕默德之

后一样,许多苏非教团也借此追溯各自的道统,因而,苏非教

团的创立者被认为具有同什叶派伊玛目一样的解释经文神秘

含义的权力。像伊玛目一样,只有真主之“友”才得到了对

《古兰经》全部的理解。苏非派和什叶派都为法律注入了精

神的含义;都赋予自己领袖一定程度的超自然权威;都寻求创

建通往启发之路,这种启发受真主的爱、而非惩罚的恐惧所激

励。

什叶派和伊朗

从 16 世纪起,伊朗就是一个什叶派国家,当时,萨法维王

朝(Safavid dynasty,1501 - 1722 年)的创立者伊斯马仪国王

(Shah Isma�il)说服一些土库曼游牧部落,他就是隐遁的伊玛

目,并发动了一场成功的入侵。萨法维统治者及其后继者恺

加人(Qajars)最终撤回了这些声称,接受另外一个平行体系

的发展,在这个体系中,什叶派乌勒玛获得了相当程度的独

立。在萨法维王朝,新柏拉图派哲学和苏非派的真知综合在

一起,在设拉子的穆拉·萨德拉(Mulla Sadra of Shiraz,1572 -

1641 年)的著作中得到了进一步发展。穆拉·萨德拉吸收了

苏哈拉瓦迪(al-Suhrawardi,1191 年卒)的照明哲学,认为知识

的神光从第一位先知阿丹以来的不间断的链条流传下来,通

过希腊哲学家,包括恩培多克勒(Empedocles)、毕达哥拉斯

(Pythagoras)、苏格拉底(Socrates)、柏拉图(Plato)、亚里斯多德

86

第三章 神圣的独一

(Aristotle)和柏罗丁,通过穆罕默德,通过伊玛目和苏非长老,

尤其是伊本·阿拉比。穆拉·萨德拉的体系承认自由意志与

决定论之间、哲学中的真主和《古兰经》中的真主之间没有矛

盾。在他的方案中,理性的争论由直觉、主观的体验来支撑。

但是,他对两者的协调到底有多么成功,学者们的意见并不一

致。

尽管遭到一些乌勒玛的反对,哲学思考从未从什叶派的

传统中消失。与逊尼派相比,什叶派现代主义思想对传统的

背离要少。作为隐遁伊玛目的代表,毛拉们(mullahs)可以行

使“伊智提哈德”(ijtihad),即对沙里亚进行独立解释的权力,

而直到 最 近,逊 尼 派 的 乌 勒 玛 还 倾 向 于 受 “塔 格 里 德 ”

(taqlid)———即“模仿”其前任者采用过的先例———的约束。

穆拉·萨德拉对现代的什叶派宗教思想家,比如穆罕默德·

侯赛因·塔巴塔巴伊(Muhammad Hussein al-Tabataba�i)、蒙

塔札·穆塔哈里(Murtaza Mutahhri)以及世俗思想家比如阿

里·沙 里 亚 提 (‘Ali Shariati)、赛 义 德 · 侯 赛 因 · 纳 斯 尔

(Seyyed Hossein Nasr),依然有非常重要的影响。

大量的财富强化了什叶派教职人员的权威,他们是众多

什叶派圣地的托管人、札卡特(zakat)和胡姆斯(khums)�这

样的宗教税的接纳者、城市和乡村地产的法人所有者(举例

来说,教职人员管理的宗教捐赠拥有半个马什哈德,这个城市

是伊朗东部地区的首府,居民超过一百万)。教职人员蔑视

国家的历史在 1979 年之前已有很长。1890 年,他们发起了

一场全国范围的烟草抵制运动,抗议王室将烟草专营权给予

96

� 札卡特,又称天课,为法定施舍,即“奉主命而定”的宗教赋税,又称济贫

税,即五一税。

当代学术入门:伊斯兰教

一个英国人,迫使国王作了不光彩的让步。这一胜利直接导

致了 1905 - 1906 年的立宪革命,在这场革命中,教职人员扮

演了领导的、又是互相矛盾的角色,一些人寻求对国王的权力

进行限制,而另一些人则强烈反对一个“西方式的”宪法。

讨黑德的世界观得到了逻辑、科学和理性力量的支持。宇宙的每一

个微粒中都有英明、全能之主的迹象;每一片树叶都是至慈之主的知识的

纲要。

讨黑德的世界观给予生命以意义、精神和目标,因为它置人于完美的

进程,没有限制,永远向前。

讨黑德的世界观有着强大的吸引力;它给人以欢乐和信心;它代表着

崇高和神圣的目的,它使人具有献身精神。

讨黑德的世界观是惟一的一个世界观,人们的互相奉献和责任在其

中能够找到意义,它是惟一的一个世界观,能够挽救人免堕于无效信仰和

崇拜虚无的可怕山谷。

Ayatollah Murtaza Mutahhari,Fundamentals of Islamic Thought:God,

Man and the Universe,tr. R. Campbel (Berkeley,California:Mizan Press,

1985 ),74

与拥有独立解释权的穆智台希德(mujtahids)相应,什叶

派教职人员享有共同的文化,但他们并不用一个声音说话。

要成为一个穆智台希德,必须先修完教义学方面的课程,得到

解释法律的书面认可。经过这一阶段,就能够得到“胡加特

·伊斯兰”(hojjat-ul-islam,伊斯兰的证明)的荣誉称号。经过

内部协商,数百名穆智台希德中才华出众、资历甚好的会被提

升为阿亚图拉(ayatollah,真主的迹象)。在那些已成为阿亚

图拉,在神学学生中拥有追随者的人当中,会有五六人被挑选

成为大阿亚图拉(Grand Ayatollah),他们起着“效仿榜样”,即

马尔加·塔格里德(marji� al-taqlid)的作用。从理论上讲,每

个什叶派穆斯林,不论是教职人员还是普通人,都要选择一个

07

第三章 神圣的独一

马尔加为自己的宗教指导。鉴于在法律和政治事务方面马尔

加们的意见并不总是完全一致,这一体系允许多样性的存在。

最著名的两个什叶派圣地和学术中心是卡尔巴拉(侯赛

因殉难之地)和纳贾夫(Najaf,阿里墓所在地),它们都不在伊

朗国界之内,而在前奥斯曼帝国所辖的伊拉克。这就加强了

什叶派乌勒玛在历史上的独立。奥斯曼统治者很乐意鼓励什

叶派乌勒玛的政治独立,反对其政治对手波斯国王,认为这没

有威胁到自己的利益。这一传统在奥斯曼帝国的后继者伊拉

克国家中保持了下来,伊拉克 55% 以上的居民都是什叶派穆

斯林。1963 年,来自库姆(Qum)的高级教职人员阿亚图拉鲁

霍拉·霍梅尼在组织了一场声势浩大的运动,反对亲西方的

巴列维国王(Muhammed Reza Pahlavi)的社会改革和农业改

革,之后,他被驱逐到了伊拉克,并在纳贾夫住了下来。在纳

贾夫,霍梅尼得到了本身与伊朗国王不和的伊拉克领袖萨达

姆·侯赛因(Saddam Hussein)温和的容忍,自由地宣传自己

“教法学家统治”(Vilayet e Faqih)的思想。这种观点实际上

是认为,在伊玛目隐遁期间,乌勒玛有权利———如果不是有义

务———掌握政权,应该追随伊玛目侯赛因而不是其兄长哈桑

的榜样。霍梅尼的照片和讲演录音带被偷偷运回伊朗,在群

众中广泛传播。1978 年,在试图平息两伊矛盾的美国国务卿

亨利·基辛格(Henry Kissinger)的建议下,霍梅尼被伊拉克

驱逐。霍梅尼选择巴黎近郊安居,以灵活掌握国际媒体(同

时,又秘密和国王联系)。作为一个什叶派阿亚图拉,他打破

先例,允许自己被称作伊玛目,这个称呼通常是留给先知以来

的十二个神圣伊玛目的。霍梅尼从未明确宣称自己是隐遁的

伊玛目,但他非正式地使用这一头衔,并灵活开发人们围绕这

一头衔产生的期望,这无疑推进了他的事业。1979 年 2 月国

17

当代学术入门:伊斯兰教

王离开之后,霍梅尼飞回了德黑兰,两百万群众到机场欢迎。

霍梅尼的一个主要对手、保守的阿亚图拉沙里亚特马达里

(Shariatmadari)评述说:“没人预料到隐遁伊玛目会乘坐大型

喷气式飞机回来。”。�

图 6. 1979 年 1 月 20 日,穆罕默德·礼萨·巴列维国王离开伊朗

后的游行。仅仅在几个月之前,美国总统吉米·卡特还把伊朗描

绘为中东地区一个“稳定的岛屿”。群众抗议活动极大地利用了

什叶派的牺牲殉难主题。

霍梅尼对伊朗政局的主宰一直延续到 1989 年他去世(哀

悼的场面非常宏大,似乎伊玛目已经选择了再次隐遁),这就

造成了一种错误的印象,即他代表伊朗全体教职人员。事实

上,他最有力的反对者沙里亚特马达里(1986 年卒)和受欢迎

的“左翼”人士塔里加尼(Taleqani,1979 年 9 月卒),都是高级

27

� Shariatmadari in H. M. Heikal,The return of the Ayatollah(London,1981),

p. 177

第三章 神圣的独一

教职人员。在伊拉克,阿亚图拉胡里(Ayatollah Kho�i)依然坚

持不问政治(尽管 1991 年萨达姆·侯赛因迫使他在电视上亮

相,谴责纳贾夫的什叶派起义)。阿亚图拉蒙塔泽里(Ayatol-

lah Montazeri)一度被霍梅尼指定为最高革命领袖的接班人,

但由于后来保护革命的反对者、批评对英国作家萨尔曼·拉

什迪(Salman Rushdie)宣判死刑,而被搁置一边。在国王政权

崩溃和对伊斯兰左派的镇压之后,从教职人员的政府获得好

处的主要是中等级别的教职人员。许多高级教职人员依然反

对霍梅尼积极参与政治的主张。随着教职人员的统治日益腐

败和不受欢迎,什叶派中无为主义的倾向似乎又重新抬头。

1997 年 5 月,实用主义的胡加特·伊斯兰穆罕默德·哈塔米

(Muhammad Khatami)以绝对优势战胜“当权派”的候选人当

选总统,表明朝这一方向迈出了重大的一步。

37

当代学术入门:伊斯兰教

第四章

伊斯兰教法及其重要地位

导言

正如伊斯兰教中没有道成肉身的信条,伊斯兰教中也没

有教会,没有与社会其他部分分立的机构和实体,担负着向

普通信众传达神的旨意或先知训诫的任务。在伊斯兰教中,

“神启示的不是神自身或神的本质,而是神的律法”。在严

格的法律意义上,沙里亚这个词所指的远不仅仅是严格法律

意义上的法。它包括仪式的细节,以及习惯风俗的所有方

面,不过地方习惯法也得到了认可。从字面意思来看,沙里

亚的意思是 “通往水源之路”: 《古兰经》 用这个词暗示性

地将在这个世界生存所必需的条件和通往来世神圣领域的道

路结合起来。法律的目的既在于维护社会的善,又在于帮助

人类获得拯救。对法律的解释可能会根据时间和地点不同,

但是沙里亚本身被认为是神之意志永恒的显示,不受历史或

环境的支配。

伊斯兰教法的发展主要是伊斯兰教形成的那三个世纪

中普遍历史状况的结果。阿卜杜·马立克和早期阿拔斯统

治者时期的硬币上都铸有 “哈里发·安拉” (真主的代理

人) 的文字:早期的哈里发显然将自己视为神指定的法律

源泉。他们实施法律统治的基础是 《古兰经》、被称作逊

奈的地方实践,以及像什叶派伊玛目一样,以受神圣启示

的洞察力为基础所作的决定。只是到了后来,逊奈的概念

47

第四章 伊斯兰教法及其重要地位

逐渐只用于先知的言行,随后被记载在哈底斯之中。 (例

如,哈里发欧麦尔对通奸的处罚作了改变,把 《古兰经》

中所定的一百鞭改为石击,这个决定后来受到不同的哈底

斯的支持,认为这是先知的决定。) 在以后的时期中,开

始使用哈里发·拉素尔·安拉 (先知使者的代理人) 这一

头衔,这显示出哈里发作为先知的继承者,被认为不再具

有原来那么多高超的能力。作为法律的源泉日益重要的,

是先知的习惯或说逊奈。术语 变 化 的 同 时 是 米 赫 纳 或 说

“宗教裁判” 的失败,这显示出哈里发把宗教和政治领导

权集于一身的努力失败了。

穆罕默德去世之后的内战和领导权斗争最终限制了哈

里发的权力,威胁了他的权威,除 《古兰经》 和收录在迅

速增加的圣训文集中的先知训诫的权威之外,再没有无可

争议的权威源泉。确实,先知的逊奈和门弟子及其继承者

的逊奈对哈里发逊奈的侵蚀,伴随着沙里亚本身的发展。

更系统地确定真主之意志的努力代替了地方的或 地 区 的

“活的” 传统,真主之意志就揭示在 《古兰经》 和圣训之

中,而 “活的” 传统本来或多或少地是以穆斯林长官和他

们任命的法官的实用主义裁决为基础。沙里亚或说真主之

法度在法律著述中得到了阐 述 和 明 确,这 些 著 述 被 称 作

“斐格海” (fiqh),即 “知识” 或 “理解” [这个词常被技

术性地翻译为 “法学” (jurisprudence)]。按照先后顺序,

沙里亚的四个根源 ( ‘usul) 是: 《古兰经》、先知的逊奈

(揭示在圣训文集之中),伊制马尔 (ijma�) 或说公议,以

及格亚斯 (qiyas,类比推理)。

57

当代学术入门:伊斯兰教

伊斯兰教法之根源

1. 《古兰经》

在伊斯兰教中,《古兰经》 作为直接和不可协调的真主

之语言,是法律的首要源泉。从最广义的角度来讲,整个

《古兰经》 都是穆斯林的法律。真主在这本书中显示了自

己,每一个单独的章节都可以被认为是一个神圣的指令。不

过,六千节经文中只有很少的一部分———大约 10% ,包括

着可以转换为明确的宗教或法律要求的指令。其中大多数出

现在麦地那时期,当时先知正积极致力于法律制订。这包括

对某些食物 (猪肉、死肉、酒、以异教仪式宰杀的动物)

的禁止,一些关于家庭法 (结婚、离婚和继承)、刑法 (胡

杜德罪,包括对拦路抢劫、非法性行为、诽谤和酗酒的处

罚)的法律规则,关于作证的规则,以及商业规章,包括

禁止利息和对合同形式的规定。这些规则没有一条是毫无疑

义的,仅仅依靠经文为立法材料的法官很快会发现自己陷于

“无穷的争论之中。是不是如同大多数穆斯林所认为的那

样,一些经文废止了另外一些经文,如果是这样的话,又是

哪个废止了哪个”。

《古兰经》是通往道德领域的无可匹敌的窗户。就像所有的先例对普通

法传统来说是知识的源泉一样, 《古兰经》 也是整个道德领域知识的源

泉:它不是可能做出的裁决的一个索引,而是一个源泉,机敏的查问者

能够期望在其中找到积木,堆建一个道德上正确、从而也是真正的道德

体系。

Kevin Reinhart,“Islamic Law as Islamic Ethics寓,

Journal of Religious Ethics,11 /2 (Fall 1983),189.

67

第四章 伊斯兰教法及其重要地位

2. 逊奈

记录在圣训集里的先知习惯包含着比 《古兰经》 多得

多的法律材料,它们以先知亲自作法律裁决的许多案件为基

础。尽管西方学者和一些穆斯林现代主义者 (正如一些早

期权威一样) 对许多圣训的真实性提出了质疑,但对绝大

多数的穆斯林来说,逊奈依然是没有争议的、不可争议的神

圣法律之第二源泉。不过逊奈并不是自明的:一些哈底斯与

另外一些矛盾,至于孰强孰弱,专家们意见并不一致。如果

没有法律的另外两个源泉:伊制马尔 (ijma�,公议) 和格

亚斯 (qiyas,类比推理),就不可能做出一致的法律决定。

“圣训被认为是一个整体,它包括先知的逊奈,它不仅仅是先知事迹的

记录,还包括先知重大的、模范的作为和不作为,以及格言。《古兰经》

不可思议的独特性及其多种传播方式保证了它的完整性;先知的逊奈得

到了先知完美的保护 (‘isma),《古兰经》的证明以及多种传播方式的

确保。值得一提的是,除了大概的提纲,逊奈并不只是应该仿效的模范

行为的目录,而是一个资料收藏,需要在适当的环境中予以评估和应

用。完全与圣人一致的生活成为通往道德知识的窗户。因此,对斐格海

的实践者来说,先知并不真是一个模范,一个作为准则的人,而是一个

标准化的个案。

Kevin Reinhart,“Islamic Law as Islamic Ethics寓,190

3. 公议

在穆斯林征服之后的最初几个世纪中,在不同的城市中

心解释法律的学者依靠自己和他们杰出前辈的公议,对接受

哪些哈底斯为法律的源泉而拒绝哪些达成了一致。公议应该

被视作法律的一个 “根源”,这一主张珍藏在先知的一则圣

77

当代学术入门:伊斯兰教

训中: “我的社团不会赞同一个错误。” 正如穆斯林逐渐看

到的,在伊斯兰教早期公议非常活跃,当时对先知范例的记

忆还很深刻,而且社团很小,文化上的同质性足以促使人们

投入共同的实践。因此,法官舍伊巴尼 (Muhammad b. al-

Hasan al-Shaibani,749 - 805 年) 在评论一个个别法律判决

时说: “穆斯林视为善者,真主亦视为善;穆斯林视为恶

者,真主亦视为恶。”例如,尽管割礼 (针对男性,在一些

地区也针对女性)只是阿拉伯习俗,但它即使不是通行的,

也变得标准化了。早期的公议接受和追随的哈底斯包括先知

的裁决,以及门弟子及其继承者的裁决。如果伊斯兰教法一

直沿着这条路线发展,很可能会产生出大批的地区派别,每

个都要求拥有普遍的地位。伟大的巴勒斯坦教法学家沙斐仪

(al-Shafi�i) 致力于使法律标准化,去确证最重要的圣训都

可直接追溯到先知本人。然而,早期的哈底斯互相矛盾,口

头的法令现在被认为和体现在 《古兰经》 中的书面法令一

样,通过先知直接来自于真主,因此必须一致。公议的新主

张围绕这一信条明确起来,它带有社团公议的印记,而与法

律学者的公议不同。先知对这些法律传统的认可保证了公众

对公议广泛的———如果不是普遍的话———接受。不过,各学

派活跃时期所具有的创造性和适应性已经相应地消失了。

除沙斐仪 (767 - 820 年)之外,逊尼派的四个教法学派分别以这三人命

名,他们是艾卜·哈尼法 (699 - 767 年),一个波斯血统的伊拉克人;马

立克 (Malik ibn Anas al-Asbahi,713 - 795 年),一个也门血统的阿拉伯

人、一生都在麦地那度过,仅仅因为朝觐离开过麦地那一次;伊本·罕百

勒 (780 - 855 年),一个不妥协的圣训搜集者和传统主义者,他回避公

议,只有在 《古兰经》、圣训和门弟子的法律判决都穷尽的时候,才使用

类比推理。什叶派有自己的教法学派加法里学派 (Ja�fari School),以第六

87

第四章 伊斯兰教法及其重要地位

伊玛目加法尔·萨迪克命名 (见第四章),阿里和伊玛目的圣训与先知的

圣训共同发挥作用,是该派的显著特征。

在四个逊尼派学派中,哈乃斐学派影响最大,成为阿拔斯哈里发和后

来奥斯曼苏丹时期的官方学派。今天,对巴尔干、外高加索 (Transcauca-

sia)、阿富汗、巴基斯坦、印度、中亚共和国和中国的穆斯林来说,它是

在宗教和家庭法方面发挥主要影响的学派。马立克学派集中在希贾兹

(Hijaz),不出所料,它还传播到了海湾、上埃及、苏丹、安达卢西亚

(Andalusia)和西北非,因此它现在是摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯和利

比亚的主要教法学派。尽管沙斐仪被认为是教法体系的真正构建者,但沙

斐仪学派在中东地区没有哈乃斐学派流传广泛,这并不仅仅因为 1517 年

奥斯曼帝国征服埃及之后,用哈乃斐学派取代了沙斐仪学派。今天它的遵

循者主要在埃及、巴勒斯坦、约旦的乡村地区,也门的沿海地区,以及巴

基斯坦、印度、印度尼西亚这些世界上人口最多的穆斯林国家。

恰当地说,罕百里学说 (madhab)从来没有发展为一个学派。它代表

的是一种改革主义的趋势,它一直潜伏在更广泛的伊斯兰教法传统之中,

直到 18 世纪由伊本·阿卜杜·瓦哈卜 (Muhammad ibn ‘Abdul Wahhab)

在阿拉伯中部山岳地带复活。瓦哈比派学说成为 18 世纪第一沙特王国及

王国在 20 世纪复兴的粘合剂。伊本·罕百勒以抵制 9 世纪阿拔斯哈里发

麦蒙所设立的宗教裁判式的 “米赫纳” 而闻名 (见第四章�),他成为受

人们赞赏的抵抗暴政的象征,不论这暴政是官僚暴政,还是知识暴政。其

叙利亚追随者伊本·泰米叶 (Ibn Taymmiya,1327 年卒),反抗强权,攻

击当时的暴政,在监狱中度过了很多年。伊本·罕百勒正是通过伊本·泰

米叶,继续对今天的伊斯兰主义者发挥着强大影响。

4. 类比推理

法律的第四个经典源泉是类比和三段论式的推理,和塔

木德式的海卡 (heqqes)相似,有人认为,类比推理一词就

97

� 应为第三章。

当代学术入门:伊斯兰教

来源于此。原则上,它包括对 《古兰经》 或圣训没有明确

提到的情况系统地应用逻辑。在教法形成阶段,对类比推理

的应用是有争议的,一些教法学家反对类比推理,因为类比

推理认为先知和神圣的 《古兰经》 存在不足。不过类比推

理的维护者援引了一则圣训,根据这则圣训,先知派他的门

弟子穆阿兹 (Mua�dh ibn Jabal)去也门做法官,临行前,先

知对他进行了简短的讯问:

“发生问题时你如何做出判决?”

“根据真主的语言。”穆阿兹回答。

“如果在真主的语言中没有找到解答呢?”

“那么根据真主使者的逊奈。”

“如果你在真主使者的逊奈和语言中都没有找到解答

呢?”

“那我将根据自己的意见 (即 rayi)做出决定。”

先知对他的回答十分高兴。他拍着穆阿兹的胸膛,说

“赞美归于真主,真主引导他的使者获得真主喜悦的答案”。

使用类比或三段论式推理的最明显例子包括对喝酒的

意见。一些教法学家认为,只有椰枣或葡萄的发酵产品是

被禁止的,而其他人则根据类比推理的判断,坚持所有的

酒精饮料都是禁止的,因为每个案例中禁止背后的实际理

由或共同因素都是相同的: “任何醉人的饮品都可视作是

葡萄酒。伏特加是一种醉人的饮品,因此伏特加是被禁止

的。”

08

第四章 伊斯兰教法及其重要地位

下面是关于禁止酒精饮料的一个讨论,摘自中亚拔汗那 (Farghana),今

乌兹别克斯坦 (Uzbekistan) 的哈乃斐学派教法学家布尔汗 (Burhan ul

Din al-Marghinani,1197 年卒)的著作 《希大亚》 (Hidaya)�。根据宽大

的哈乃斐派观点,尽管所有的葡萄酒类都是绝对禁止的,但啤酒、威士忌

和伏特加是允许的:

“根据艾卜·哈尼法的看法,所有这些 [被禁止的] 饮料中首先就是

酒 (khamr),是指发酵过的葡萄汁⋯⋯其他人主张酒这个词适合于任何

使人喝醉的东西,因为圣训中提到 ‘任何醉人的都是酒’,另外一则圣训

说 ‘酒由两种东西制造,即葡萄和枣椰⋯⋯’ 酒本身就是非法的,不管

喝与不喝⋯⋯哪怕是不足以喝醉的很少一点点;然而同样的法律并不适用

于其他具有致醉特质的东西,对其中的一些来说,如果不足以致醉,就不

受禁止⋯⋯极端说来,酒是污秽的东西,就像尿一样;因为酒的不合法性

已经无可置疑地被证明了。谁坚持酒是合法的,谁就是异教徒 (会遭受

叛教的惩罚),因为他拒绝接受不可否认的证据。酒不能构成穆斯林财产

的一部分,如果酒被他人毁坏或抢夺,他人也不需负责。而且出售酒也是

非法的 (对穆斯林如此,对有经典的人则不然)。

“⋯⋯喝酒的人会招致惩罚,即使他没有喝醉,因为圣训中说‘鞭打喝酒

的人,若他再喝,那么再打。’门弟子们都同意这一点,规定的鞭打为八十下

⋯⋯如果有人将酒煮沸,直至其三分之二都蒸发了,并不因此就合法了。不

过,如果有人喝了煮沸过的酒,他可以不受惩罚,除非他喝醉了⋯⋯

“根据艾卜·哈尼法和艾卜·尤素夫 (艾卜·哈尼法最著名的门徒)

的意见,用蜜、小麦、大麦或小米做的酒尽管没有煮沸,也是合法的,因

为即使恣意地喝,也不会醉。他们的这一论点引证的是圣训 ‘酒是这两

种树的产品’(指葡萄和枣椰)⋯⋯同样的,如果一个人因喝了其他东西

做的酒而醉,他是否应该受到惩罚,这个问题也有争论。一些人认为不应

受惩罚,不过,法律方面的博学者则认为不然。”

Burhan al Din al-Marghinani,Al-Hidaya,tr. Charles Hamilton (2nd edn.

London,1870;Lahore,1957),607 - 8 quoted in Williams,130

18

� 又译 《礼法正宗》、《教法指南》,为逊尼派常用法律课本之一,流行于

印度、巴基斯坦、中亚等地。在印度曾长期作为伊斯兰法庭的审判依

据,有广泛影响。

当代学术入门:伊斯兰教

人类对于神之意志的理解被整理在被称为斐格海之书的大量的纲要

中。这些书不是法典,但是它们为法官提供指导。典型的斐格海手册分

为宗教义务和社会义务 (‘ibadat and mu�amalat) 两部分。宗教义务这

部分主要集中在五项基本功课 (参见附录)上。这包括关于净礼、平日

礼拜和周五聚礼的时间和精确姿势、札克特 (强制性施舍)、莱麦丹月

的斋戒以及麦加朝觐的详细规定。

社会义务是治理人类关系的法律;在现代社会中它们大多被限定在

身份、婚姻、继承,以及对一些物质,比如猪肉和酒的禁止上。它们也

包括政治事务,比如,传统时期哈里发学说一直属于沙里亚的范围。

伊智提哈德:为真理而战

彻底了解真主与其先知所揭示的法律必须付出努力,类

比和三段论式的法律推理正是这努力的一个方面。伊智提哈

德与常被翻译为 “圣战” 的吉哈德是同一个词根。教法学

家必须在智力上穷尽自己,以确定真主命令的细节。用一位

权威的话来说,伊智提哈德包括 “在搜索关于法律的规定

时,以个人感觉已经无力支出更多精力的方式、对精力的全

部支出。”这样做的目的不在于立法,而在于对被认为已经

存在的法律的理解或知识。

沙里亚是神圣的,它与真主一起永远存在。而与之相

比,斐格海是人类努力的产物。法吉赫 (faqih)———实践

斐格海的人,是法律方面的专家,他通过应用伊智提哈德,

寻求得到关于沙里亚的结论,确定某些特例中真主之命令的

含意。如果他不能应用伊智提哈德,他应该应用另外一种被

称作塔格里德的方法,即效仿一个公认的穆智台希德。因为

倘若每个人都应用个人的伊智提哈德,那么结果会是一片混

乱。经过一段时间,教法学家越来越不愿应用伊智提哈德,

28

第四章 伊斯兰教法及其重要地位

宁愿依靠塔格里德。围绕着创建了逊尼派伊斯兰四大教法学

派的四个主要人物,对法律的忠诚形成了。

逊尼派伊斯兰四大教法学派之间的差异主要限于这样一

些问题,比如婚姻和监护,其中哈乃斐派关于妇女权利的观

点要比马立克派宽大得多。逊尼派教法学派与什叶派加法里

学派之间的差异不是很大。祈祷仪式上有很细微的差别。最

明显的差异体现在继承法和称作 “穆塔尔” (muta�) [波斯

语称作希格 (sigheh)]、即临时婚姻的制度上 (见第五章)。

尽管除了罕百里派,其他学派的教法学家在几百年中都应用

伊智提哈德,“伊智提哈德之门” 关闭的学说还是在第三个

穆斯林世纪之后出现了。不过最近学术界认为,伊智提哈德

之门从来没有完全关闭,在逊尼派传统中,著名的穆智台希

德继续应用着伊智提哈德,至少到 16 世纪仍然如此。

一般认为在什叶派教法中,“伊智提哈德之门” 继续敞

开着。被称作胡加特·伊斯兰 (真主的证明) 或阿亚图拉

(真主的迹象)的高级什叶派乌勒玛全都是穆智台希德———

法律的个体解释者。每个虔诚的什叶派信徒都应将自己置于

一位穆智台希德的指导之下,此人起着 “效仿源泉” (在波

斯语中称作马尔加·塔格里德) 的作用。什叶派乌勒玛是

宗教税 (札克特和胡姆斯) 的接收者,从历史上来看,这

使他们与逊尼派乌勒玛相比,与政府的关系国家更加独立。

宗教集团相对于国家的自主性,使这一集团成为一个可与基

督教教士或佛教僧伽 (sangha) 相比的 “阶层”。独立的清

真寺网络与传统商业领域 [即巴扎 (bazaar)] 相结合,使

伊朗的宗教集团有可能通过其政治派别伊斯兰共和党 (Is-

lamic Republican Party),在 1978 - 1979 年的冬天随着巴列

维王朝的崩溃而取得政权。

38

当代学术入门:伊斯兰教

由于什叶派乌勒玛在知识上和经文解释上所具有的灵活

性,在使法律与新环境相适应方面,他们比逊尼派乌勒玛略

胜一筹。逊尼派伊斯兰主义者也积极谋求政治权力,但带头

的常常是自由撰稿人和自学宗教的人。像阿尔及利亚的谢赫

阿里·本哈迪吉 (Ali Benhadj),或埃及的谢赫欧麦尔·阿

卜杜 - 拉赫曼 (Umar ‘Abdul-Rahman) 这样受过学者训练

的人卷入政治或恐怖主义活动,他们不是以宗教集团成员的

身份而是以具有超凡魅力的个人身份活动。在逊尼派传统

中,斐格海开始在知识领域中僵化,逐渐脱离了穆罕默德的

继承者拥有的巨大、广泛的现实领域。尽管通常在真实性值

得怀疑的圣训伪装之下,地方习俗不可避免地存留了下来,

但沙斐仪坚持尽可能多地把法律规定寄托于先知的范例,其

他学派也采用了这一观点,保证了教法领域显著的一致。不

过这并不是说,这一体系是坚如磐石的。随着伊斯兰教法的

发展,汇集的文献中依然存在相当多的差异。这种多样性被

另外一则著名的圣训所证明:“我的社团中有学识者间存在

差异,这差异来自于真主的祝福。”

沙里亚:包容一切的理想

教法学 的 著 作 将 人 类 的 行 为 区 分 为 五 类,它 涵 盖 了

“从谋杀到社会礼仪,从乱伦到宗教静修规则” 的一切。在

不同教法学家的术语中,这一分类包括指令性的行为、嘉许

的行为、法律上无关紧要的行为、受谴责的行为和禁止的行

为。这种分类是对穆尔泰齐赖派主张的精神世界可以分为善

恶两极观点的明确反对。这一五重体系体现了伊斯兰最初两

个世纪中所做的一种妥协,即早期的穆斯林团体———例如哈

瓦利及派———的完美主义,和不断扩展、旨在具有包容性和

48

第四章 伊斯兰教法及其重要地位

普遍性的穆斯林社团的要求之间的妥协。

原则上说,这一包容一切的方案不允许宗教与道德、法

律与伦理之间存在根本的区别。尽管依然留有人类进行细节

讨论的余地,但一切都被认为直接来自于真主的指令。只有

真主可以判断个人行为在多大程度上遵守了教法学家的方

案。狭义上的法律局限于处理那些明确被禁止的行为,或是

裁决个人之间的争议。

经典的法律著作将人类的行为分为五类:

1. 被要求的,义务的行为 (wajib 或 fard), “不做将受到惩罚 (既在今

生又在来世),做 会 得 到 报 偿”。义 务 行 为 又 分 为 个 人 义 务 (fard

‘ain),比如礼拜、施舍和斋戒;集体义务 (fard kifaya),比如参加

葬礼祈祷,参加圣战。

2. 禁止或阻止的行为 (mahzur 或 haram),“做将受到惩罚, (据大多数

权威认为) 不做会得到报偿”。惩罚通常根据伊斯兰教法在今生执

行。这类行为包括某些形式的偷窃、非法性行为、酗酒这些被称作胡

杜德的犯罪,其具体惩罚 《古兰经》 中有记述。戒绝这些行为就能

进入天园。

3. 嘉许的行为 (mandub,masnun,mustahhab,sunna):值得嘉许但不要

求的行为, “做会得到报酬,但不做不会受到惩罚”。这包括慈善行

为,比如释放奴隶、额外的祈祷和斋戒,以及各种各样的虔诚行为。

4. 不鼓励或可憎的行为 (makruh), “做不会受到惩罚,但不做会得到

报偿”。对这一类别的划分存在很大异议,但是一些权威会把男方单

方面宣布、但并不为先知赞同的离婚包括在内。

5. 准许的但是道德上漠视的行为 (jaiz,mubah),“做和不做都不会有报

偿或惩罚”。

西方的法律史学家倾向于认为,沙里亚是一种脱离实际

的理想体系。以口头程序为主,对证据的要求严格,这些在

相对较小的社会中———例如先知的麦地那可能很好,可以保

58

当代学术入门:伊斯兰教

护被告的权利,但并不合适阿拉伯帝国不断扩张的世界性社

会。通过采用一些法律机制,对里巴 (即以固定的利率借

贷)的谴责被广泛地规避了,使得整个商法的各个方面都

无法实施。结果,刑事司法从来没有完全委托给卡迪。卡迪

法庭由警察来补充,而穆哈台斯布 (muhtasib),即市场监

督官,直接承袭拜占庭的阿格诺洛摩斯 (agronamos) 一职,

他控制了巨大的商业领域。在沙里亚的规定不足、不合适或

有限的地方,统治者加上了补充法令,马札里姆 (mazalim)

法庭———统治者的听诉法庭,实施除沙里亚之外的法律。

一位美国法律人类学家数年参加摩洛哥沙里亚法庭的开庭,这位人

类学家观察到:

“卡迪的目的不仅仅在于援用国家和宗教的权力⋯⋯而是把人们推

到这样一个位置:在这个位置上,人们能够就他们之间容许的关系进行

协商,卡迪并不预先决定这样的协商会有什么样的结果⋯⋯即使社会利

益也是用维持私人交往的说法来表述的:对个人有益的,对社会也有

益。至少是到西方影响开始之初,缺乏的是公共实体的制度化———这个

公共实体的利益可以被看做和一个人的利益相当。由于缺乏法人实体具

有法律人格这一观念,社会利益以这种方式进入法律:它被地方化地解

释为特定人物的法律地位和他们高度个人化的行为。”

Lawrence Rosen,The Anthropology of Justice:Law as Culture