Komposisi Jenis, Kerapatan, Persen Penutupan Dan Luas Penutupan Lamun

-

Upload

ranu-superfunt -

Category

Documents

-

view

69 -

download

5

description

Transcript of Komposisi Jenis, Kerapatan, Persen Penutupan Dan Luas Penutupan Lamun

-

Komposisi Jenis, Kerapatan, Persen Penutupan dan Luas Penutupan Lamun di Perairan Pulau Panjang Tahun 1990 2010

MUHAMMAD ISMAIL SAKARUDDIN

SKRIPSI

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

-

ii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Komposisi Jenis, Kerapatan, Persen Penutupan dan Luas Penutupan Lamun di Perairan Pulau Panjang Tahun 1990 2010 adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir Skripsi ini.

Bogor, Januari 2011

MUHAMMAD ISMAIL SAKARUDDIN NRP. C54062195

-

iii

RINGKASAN

MUHAMMAD ISMAIL SAKARUDDIN. Komposisi Jenis, Kerapatan, Persen Penutupan, dan Luas Penutupan Lamun di Perairan Pulau Panjang Tahun 1990 2010. Dibimbing oleh MUJIZAT KAWAROE dan INDARTO HAPPY SUPRIYADI.

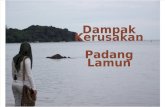

Padang lamun berperan penting di ekosistem laut dangkal, karena merupakan habitat bagi ikan dan biota perairan lainnya. Pentingnya peran padang lamun di ekosistem laut dangkal tidak menjamin ekosistem ini tetap terjaga, di beberapa daerah telah mengalami gangguan berupa kerusakan dan pengurangan luas yang diduga akibat pengaruh aktivitas manusia. Salah satu daerah yang banyak dilaporkan mengalami kerusakan padang lamun adalah Teluk Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan komposisi jenis, kerapatan, persen penutupan dan perubahan luas tutupan lamun di Pulau Panjang pada kurun waktu 1990 2010. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2010 di Perairan Pulau Panjang, Teluk Banten dan pengambilan data lapang dilakukan pada tanggal 3 5 Juli 2010. Pengamatan lamun dilakukan di setiap sub-stasiun mulai dari tepi pantai sampai batas tubir dengan menggunakan metode transek garis. Pengamatan lamun di lapangan meliputi identifikasi jenis lamun, menghitung jumlah tegakan, pengukuran persen penutupan lamun, dan pengamatan terhadap vegetasi asosiasi. Data Fisika Kimia yang diukur adalah suhu, salinitas, kedalaman, kecerahan, dan Total Suspended Solid (TSS). Analisis data TSS dilakukan di Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan, FPIK - IPB. Analisis data lamun meliputi komposisi jenis lamun, kerapatan jenis lamun dan persen penutupan lamun. Perubahan luasan lamun dihitung dengan menggunakan metode klasifikasi tak terbimbing pada Citra Landsat rekaman tahun 1990, 2000, 2005, dan 2010. Berdasarkan hasil identifikasi didapatkan tiga spesies lamun di wilayah perairan Pulau Panjang, yaitu Enhalus acoroides, Syringodium isoetifolium dan Cymodocea serrulata. Kerapatan total lamun tertinggi ditemukan di Stasiun III dengan nilai kerapatan total 110 ind/m2 dibandingkan dengan nilai kerapatan di Stasiun II sebesar 45 ind/m2 dan di Stasiun I sebesar 13 ind/m2. Kerapatan jenis tertinggi pada Stasiun III adalah Enhalus acoroides sebesar 8 ind/m2, Cymodocea serrulata 12 ind/m2, dan Syringodium isoetifolium 89 ind/m2. Kondisi perairan yang cukup baik di Stasiun III diduga karena rendahnya nilai TSS dan perairan relatif dalam sehingga lamun tetap terendam walaupun dalam kondisi surut rendah. Persen penutupan lamun tertinggi ditemukan pada Stasiun III sebesar 23,3% dan terendah pada Stasiun I sebesar 14,6%. Persen penutupan lamun dipengaruhi oleh kerapatan pada masing-masing stasiun. Hasil analisis citra memperlihatkan terjadinya pengurangan luasan areal padang lamun dari tahun ke tahun. Kerusakan parah terlihat dari tahun 2000 2005 dengan luas perubahan 22,9 ha, sedangkan pada tahun 1990 2000 terjadi perubahan luas 12,7 ha, dan tahun 2005 2010 terjadi luas perubahan 7,2 ha. Adanya penambangan dan reklamasi pantai menjadi penyebab berkurangnya luasan lamun di daerah Teluk Banten.

-

iv

Hak Cipta milik IPB tahun 2011 Hak Cipta dilindingi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

-

v

Komposisi Jenis, Kerapatan, Persen Penutupan, dan Luas Penutupan Lamun di Perairan Pulau Panjang Tahun 1990 2010

MUHAMMAD ISMAIL SAKARUDDIN

SKRIPSI sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kelautan

pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

-

SKRIPSI

Judul Penelitian : KOMPOSISI JENIS, KERAPATAN, PERSEN PENUTUPAN, DAN LUAS PENUTUPAN LAMUN DI PERAIRAN PULAU PANJANG TAHUN 1990 2010.

Nama Mahasiswa : Muhammad Ismail Sakaruddin Nomor Pokok : C54062195 Departemen : Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Dr. Ir. Mujizat Kawaroe, M.Si Drs. Indarto Happy Supriyadi, M.Si NIP. 19651213 199403 2 002 NIP. 19620428 199003 1 004

Mengetahui, Kepala Departemen

Ilmu dan Teknologi Kelautan

Prof. Dr. Ir. Setyo Budi Susilo, M. Sc NIP. 19580909 198303 1 003

Tanggal Lulus : 26 Januari 2011

-

vii

KATA PENGANTAR

Dinamika perubahan luasan suatu lingkungan di perairan dangkal sangat

menarik untuk diteliti terutama topik yang terkait dengan lamun. Lamun merupakan

salah satu komunitas penting di perairan dangkal. Perubahan luasan lamun saat ini

terus mengalami degradasi baik disebabkan oleh faktor alam atau aktifitas manusia,

untuk itu topik yang diajukan adalah mengenai Komposisi Jenis, Kerapatan, Persen

Penutupan dan Luas Penutupan Lamun di Perairan Pulau Panjang Tahun 1990

2010. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang dibuat sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan

skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Komisi Pembimbing, Dr. Ir. Mujizat Kawaroe M.Si selaku Pembimbing I dan

Drs. Indarto Happy Supriyadi M.Si selaku Pembimbing II yang bersedia

berdiskusi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Keluarga di Makassar yang senantiasa menjadi inspirasi, terutama bagi kedua

Orang Tua H. Sakaruddin dan Hj. Jumriah Umar, yang selalu mendukung

secara moril dan finansial, serta ketiga saudara, Ilham, Iksan, dan Reski atas

kasih sayang dan doa yang diberikan.

3. Staff Pengajar dan Staff Pembantu Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan

FPIK-IPB yang memberikan ilmu dan mendukung berjalannya proses belajar

mengajar di Departemen.

4. Sri Hutri Madela yang turut membantu penulis, dalam pengambilan data dan

semangat yang selalu diberikan.

-

viii

5. Keluarga Pak Hasbullah di Pulau Panjang yang telah membantu penulis dalam

menyiapkan segala akomodasi di lokasi penelitian.

6. Penulis juga ingin mengungkapkan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada

semua rekan-rekan di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK-IPB,

khususnya angkatan 43, untuk semua pengalaman yang tidak akan

terlupakan.

7. Penghuni Wisma Mahasiswa Latimojong serta sahabat-sahabat IKAMI Bogor.

8. Seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi seluruh pembaca dan

memberikan suatu informasi yang dapat memajukan dan melestarikan dunia

kelautan Indonesia.

Bogor, Januari 2011

Muhammad Ismail Sakaruddin

-

ix

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ................................................................................................. iii

KATA PENGANTAR .................................................................................... vii

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiii

1. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2. Tujuan ................................................................................................ 3

2. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 4

2.1. Deskripsi dan Klasifikasi Lamun ......................................................... 4 2.2. Kondisi Lamun di Teluk Banten ........................................................... 5 2.3. Parameter Lingkungan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Lamun .... 7

2.2.1. Suhu ........................................................................................ 7 2.2.2. Salinitas ................................................................................... 7 2.2.3. Kedalaman .............................................................................. 8 2.2.4. Kecerahan ............................................................................... 8 2.2.5. Total suspended Solid .............................................................. 9 2.2.6. Substrat ................................................................................... 9

2.4. Penginderaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi Geografi ................. 10 2.5. Pemetaan Lamun dengan Menggunakan Penginderaan Jauh ........... 11

3. BAHAN DAN METODE ............................................................................ 13

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................................. 13 3.2. Alat dan Bahan ................................................................................. 14 3.3. Metode Perolehan Data .................................................................... 15

3.3.1. Penentuan Stasiun Pengamatan ........................................... 15 3.3.2. Pengamatan Lamun .............................................................. 16 3.3.3. Pengambilan dan Pengawetan Contoh Air .............................. 16 3.3.4. Pengukuran Fisika dan Kimia Air ............................................ 17

3.3.4.1. Suhu ......................................................................... 17 3.3.4.2. Salinitas ................................................................... 17 3.3.4.3. Kedalaman ................................................................ 18 3.3.4.4. Sedimen .................................................................... 18 3.3.4.4. Kecerahan ................................................................ 19 3.3.4.5. Total Suspended Solid (TSS) .................................... 19

3.3.5. Analisis Data .......................................................................... 19 3.3.5.1. Komposisi Jenis Lamun ............................................ 19 3.3.5.2. Kerapatan Jenis Lamun ............................................. 20 3.3.5.3. Persentase Penutupan Lamun .................................. 20

3.4. Pengolahan Data Citra ...................................................................... 21

-

x

4. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 25

4.1. Parameter Fisika dan Kimia air ......................................................... 25 4.2. Perubahan Komposisi Jenis Lamun ................................................. 27 4.3. Kerapatan Jenis Lamun .................................................................... 31 4.4. Persen Penutupan Lamun ................................................................ 34 4.5. Perubahan Luas Lamun ................................................................... 36 4.6. Uji Akurasi Citra Hasil Klasifikasi ....................................................... 39

5. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 41 5.1. Kesimpulan ...................................................................................... 41 5.2. Saran ............................................................................................... 42

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 43

LAMPIRAN ................................................................................................... 46 RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... 57

-

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian ................................................................. 13

Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan Citra .................................................... 23

Gambar 3. Komposisi Jenis Lamun di Tiap Stasiun .................................... 28

Gambar 4. Kerapatan Total Lamun .............................................................. 31

Gambar 5. Kerapatan Rata-rataJenis Lamun ................................................ 32

Gambar 6. Kerapatan Rata-rata Lamun Teluk Banten pada Tahun 2000 ........ 34

Gambar 7. Persen Penutupan Lamun ......................................................... 35

Gambar 8. Peta perubahan luas lamun di Pulau Panjang ............................ 38

-

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Klasifikasi lamun di Indonesia menurut Phillips

& Menez (1988) ............................................................................... 5

Tabel 2. Alat dan Bahan Penelitian ............................................................... 14

Tabel 3. Hasil Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia Air

Pulau Panjang ............................................................................... 25

Tabel 4. Komposisi jenis lamun pada tahun 1989, 2008, dan 2010 .............. 30

Tabel 5. Perubahan luas lamun 1990 2010 ............................................... 36

Tabel 6. Hasil Uji Akurasi .............................................................................. 39

-

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Data Lapang ............................................................................. 46

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan ............................................................. 49

Lampiran 3. Data Ground Truth untuk Uji Akurasi ........................................ 52

Lampiran 4. Data Pasang Surut .................................................................... 54

-

1

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Padang lamun di Indonesia memiliki luas sekitar 30.000 km2 dan berperan

penting di ekosistem laut dangkal, karena merupakan habitat bagi ikan dan biota

perairan lainnya (Nontji, 2009). Berbagai jenis ikan menjadikan daerah padang

lamun sebagai daerah mencari makan (feeding ground), pengasuhan larva (nursery

ground), tempat memijah (spawning ground), sebagai stabilitas dan penahan

sedimen, mengurangi dan memperlambat pergerakan gelombang, sebagai tempat

terjadinya siklus nutrien (Philllips dan Menez, 1988), dan fungsinya sebagai

penyerap karbon di lautan (Kawaroe, 2009).

Pentingnya peran padang lamun di ekosistem laut dangkal tidak menjamin

ekosistem ini tetap terjaga, diperkirakan kerusakan padang lamun di Indonesia telah

mencapai 30 40%. Sekitar 60% padang lamun di perairan pesisir Pulau Jawa

telah mengalami gangguan berupa kerusakan dan pengurangan luas yang diduga

akibat pengaruh aktivitas manusia (Fortes, 1994 dalam Nontji, 2009). Salah satu

daerah yang banyak dilaporkan mengalami kerusakan padang lamun yang

disebabkan oleh aktivitas manusia adalah Teluk Banten. Beberapa penelitian telah

dilakukan di perairan Teluk Banten untuk melihat kerusakan dan dampak terhadap

ekosistem sekitarnya. Kiswara (2004) melaporkan bahwa dampak perluasan industri

dapat menyebabkan penurunan luas padang lamun dan sumberdaya perikanan di

Teluk Banten. Kerusakan padang lamun di Teluk Banten juga dapat diakibatkan

karena perubahan tata guna lahan (Yunus, 2008).

-

2

Kondisi padang lamun diduga terus mengalami kerusakan dari tahun ke tahun,

sehingga perlu dilakukan pengamatan secara temporal, terutama terkait masalah

perubahan komposisi jenis, kerapatan, persen penutupan dan luas tutupan lamun

agar dapat diketahui luas perubahan dan dapat dilakukan perencanaan rahabilitasi.

Laporan perubahan luas lamun secara temporal tidak mudah untuk diperoleh,

dibutuhkan banyak data dengan penggunaan biaya yang tidak sedikit, sehingga

diperlukan suatu metode yang lebih efisien. Salah satu metode yang dapat

digunakan adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh (Remote

Sensing). Kelebihan Remote Sensing adalah mampu merekam area yang luas dan

sulit dijangkau sekalipun serta secara temporal merekam objek atau fenomena pada

suatu wilayah (Lillesand dan Kiefer, 1994). Hasil dari pengolahan data citra akan

ditumpang tindihkan sehingga diperoleh data temporal yang dapat memberikan

informasi mengenai tutupan padang lamun dari waktu ke waktu.

Satelit sumberdaya alam yang banyak digunakan untuk mengolah vegetasi

adalah Landsat, beberapa kelebihan Landsat adalah memiliki resolusi spasial 30

meter dengan resolusi temporal 16 hari yang mengorbit secara polar. Hasil

pengolahan citra satelit akan dilihat akurasinya dengan ground check sehingga

didapatkan hasil yang cukup valid untuk melihat perubahan luas dan

membandingkannya dengan data lapang yang terbaru dengan data lapang

sebelumnya untuk melihat perubahan luas tutupan lamun.

Hasil penelitian perubahan komposisi jenis, kerapatan, persen penutupan dan

luas tutupan lamun di Teluk Banten dapat memberikan informasi tentang faktor-

faktor penyebab berubahnya komposisi jenis, kerapatan, persen penutupan dan luas

tutupan lamun pada kurun waktu 1990 2010 sehingga dapat dijadikan sebagai

-

3

informasi dalam pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan

wilayah pesisir di wilayah tersebut.

1.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan komposisi jenis, kerapatan, persen

penutupan dan perubahan luas tutupan lamun di Pulau Panjang pada kurun waktu

1990 2010.

-

4

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi dan Klasifikasi Lamun

Lamun merupakan tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang memiliki

kemampuan beradaptasi secara penuh di perairan yang memiliki fluktuasi salinitas

tinggi, hidup terbenam di dalam air dan memiliki rhizoma, daun, dan akar sejati.

Hamparan vegetasi lamun yang menutupi suatu area pesisir disebut sebagai padang

lamun (seagrass bed). Padang lamun merupakan salah satu ekosistem perairan

yang produktif dan penting, hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai stabilitas dan

penahan sedimen, mengembangkan sedimentasi, mengurangi dan memperlambat

pergerakan gelombang, sebagai daerah feeding, nursery, dan spawning ground,

sebagai tempat berlangsungnya siklus nutrient (Philips dan Menez, 2008), dan

fungsi lain dari padang lamun yang tidak kalah penting dan banyak diteliti saat ini

adalah perspektifnya dalam menyerap CO2 (carbon sink) (Kawaroe, 2009).

Terdapat 60 jenis jenis lamun di seluruh dunia (Kuang, 2006 dalam Supriyadi,

2008), 20 jenis di ditemukan di Asia Tenggara 12 diantaranya dapat dijumpai di

perairan Indonesia (Nontji, 2005). Penyebaran padang lamun di Indonesia cukup

luas, mencakup hampir seluruh perairan nusantara yakni Jawa, Sumatera, Bali,

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya. Lamun dapat

tumbuh pada daerah perairan dangkal yang agak berpasir atau berlumpur dan

masih dapat dijumpai sampai kedalaman 40 meter dengan penetrasi cahaya yang

masih baik (Hemminga dan Duarte, 2000).

Terdapat 12 jenis lamun di Indonesia, tergolong ke dalam dua suku yaitu

Hydrocharitaceae dan Cymodoceaceae/Potamogetonaceae, lamun termasuk ke

-

5

dalam divisi Magnoliophyta dan merupakan kelas Angiospermae, klasifikasi jenis

lamun di Indonesia secara lengkap disajikan dalam Tabel 1. Sebagian besar lamun

berumah dua, yang artinya hanya terdapat satu jantan dan satu betina saja dalam

satu individu. Sistem perkembangbiakannya tergolong khas karena melalui

penyerbukan dalam air (hydrophillous pollination) (Kawaroe, 2009).

Tabel 1. Klasifikasi lamun di Indonesia menurut Phillips & Menez (1988)

Divisi Magnoliophyta

Kelas Angiospermae

Sub Kelas Monocotyledonae

Bangsa Helobiae

Suku (1) Hydrocharitaceae

Marga Enhalus Thalassia Halophila

Jenis Enhalus acoroides Thalassia hemprichii Halophila decipiens

Halophila ovalis

Halophila minor

Halophila spinulosa

Suku (2) Cymodoceaceae/Potamogetonaceae

Marga Cymodocea Halodule Syringodium Thalassodendron

Jenis

Cymodocea

rotundata

Halodule

pinifolia

Syringodium

isoetifolium

Thalassodendron

ciliatum

Cymodocea

serrulata

Halodule

uninervis

2.2. Kondisi Lamun di Teluk Banten

Secara geografis Teluk Banten terletak pada posisi 5 55 6 5 LS dan 106

5 106 15 BT, terletak sekitar 175 km sebelah barat Jakarta, dengan batas

sebelah timur Tanjung Pontang dan sebelah barat Tanjung Kapo. Luas Teluk

Banten adalah 120 km2 dengan kedalaman tidak lebih dari 10 meter, dasarnya

-

6

terdiri dari lumpur serta pasir (Kiswara, 1995). Lamun dijumpai di rataan terumbu

pulau dan gosong karang serta perairan pantai sebelah barat yang tumbuh pada

dasar lumpur, pasir, dan pecahan karang mati. Zonasi sebaran lamun di Teluk

Banten terdapat dari pantai sampai dengan tubir, dengan perbedaan yang dijumpai

hanyalah dalam bentuk vegetasi tunggal atau vegetasi campuran dan luas

tutupannya terdiri dari kelompok jarang, sedang, tinggi atau sangat tinggi (Kiswara,

2004).

Kiswara (2004) melaporkan bahwa pada tahun 1998 - 2001 di daerah Teluk

Banten terdapat tujuh jenis lamun yaitu Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata,

C. serrulata, Halophila ovalis, Halodule uninervis, Syringodium isoetifolium, dan

Thalassia hemprichii, sedangkan Zulkarnain (2009) melaporkan bahwa pada tahun

2008 di daerah Pulau Panjang hanya terdapat 4 jenis lamun yaitu Enhalus

acoroides, Thalassis hemprichii, Cymodocea serrulata, Halophila spinullosa.

Habitat padang lamun di Teluk Banten mempunyai karakteristik yang

berbeda. Sebaran lamun yang terdapat pada bagian barat Teluk Banten tumbuh di

pantai yang memiliki substrat dasar lumpur yang bersifat terrigenous (materi yang

berasal dari daratan) (Kiswara, 2004), dipengaruhi oleh muara sungai sehingga

memiliki tingkat fluktuasi salinitas yang tinggi dan penetrasi cahaya yang relatif

kurang turun ke dalam. Sebaran lamun yang tumbuh di rataan terumbu pulau dan

gosong karang terdapat pada substrat pasir, salinitasnya cenderung stabil dan

penetrasi cahaya yang dalam. Luas padang lamun di Teluk Banten pada tahun

1999 diperkirakan sekitar 366,9 ha yang tersebar sekitar 247 ha di perairan barat

Teluk Banten dan sekitar 119,9 ha di rataan terumbu karang dan gosong karang.

Berdasarkan penelitian Yunus (2008) disebutkan bahwa dari hasil klasifikasi

data citra satelit di Teluk Banten memperlihatkan kerusakan areal padang lamun

-

7

yang terus meningkat dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2002, kemudian

mengalami penurunan pada tahun 2006. Penurunan luas padang lamun di pantai

barat Teluk Banten dari tahun 1989 sampai tahun 2006 seluas 23,9 hektar atau telah

terjadi pengurangan luasan padang lamun rata-rata seluas 1,4 hektar/tahun. Diduga

hal ini dipengaruhi oleh terjadinya pertambahan luas daratan seluas 6,3 hektar atau

rata-rata 0,4 hektar/tahun. Selain karena perubahan tata guna lahan, kegiatan lain

yang mengancam keberadan ekosistem padang lamun di Teluk Banten antara lain

disebabkan oleh kegiatan reklamasi pantai, penambangan batu, perusakan

terumbu karang, perusakan mangrove, lalu lintas kapal dan penggunaan alat

tangkap yang merusak.

2.3. Parameter Lingkungan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Lamun

2.3.1. Suhu

Suhu merupakan faktor penting bagi kehidupan organisme di perairan

khususnya lautan, karena pengaruhnya terhadap aktivitas metabolisme ataupun

perkembangbiakan dari organisme tersebut. Suhu mempengaruhi proses fisiologi

yaitu fotosintesis, laju respirasi, dan pertumbuhan. Lamun dapat tumbuh pada

kisaran 5 35 C, dan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 25 30 C (Marsh et

al, 1986) sedangkan pada suhu di atas 45 C lamun akan mengalami stres dan

dapat mengalami kematian (McKenzie, 2008).

2.3.2. Salinitas

Toleransi lamun terhadap salinitas bervariasi antar jenis dan umur, lamun akan

mengalami kerusakan fungsional jaringan sehingga mengalami kematian apabila

-

8

berada di luar batas toleransinya. Beberapa lamun dapat hidup pada kisaran

salinitas 10 45 (Hemminga dan Duarte, 2000), dan dapat bertahan hidup pada

daerah estuari, perairan tawar, perairan laut, maupun di daerah hipersaline sehingga

salinitas menjadi salah satu faktor distribusi lamun secara gradien (Mckenzie, 2008).

Thalassia dapat tumbuh optimum pada kisaran salinitas 24-35 , namun dapat juga

ditemukan hidup pada salinitas 3.5 60 dengan waktu toleransi yang singkat

(Zieman, 1986 dalam Hemminga dan Duarte, 2000).

2.3.3. Kedalaman

Kedalaman perairan dapat membatasi distribusi lamun secara vertikal. Lamun

hidup pada daerah perairan dangkal yang masih dapat dijumpai sampai kedalaman

40 meter dengan penetrasi cahaya yang masih baik (Humminga dan Duarte, 2000).

Lamun tumbuh di zona intertidal bawah dan subtidal atas hingga mencapai

kedalaman 30 m. Zona intertidal dicirikan oleh tumbuhan pionir yang didominasi

oleh Halophila ovalis, Cymodocea rotundata dan Holodule pinifolia, sedangkan

Thalassodendron ciliatum mendominasi zona intertidal bawah (Hutomo 1997).

Semakin dalam suatu perairan maka intensitas cahaya matahari untuk menembus

dasar perairan menjadi terbatas dan kondisi ini akan menghambat laju fotosintesis

lamun di dalam air.

2.3.4. Kecerahan

Kecerahanan secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan lamun karena

berpengaruh terhadap penetrasi cahaya yang masuk ke perairan yang dibutuhkan

oleh lamun untuk berfotosintesis. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh adanya

-

9

partikel-partikel tersuspensi, baik oleh partikel-partikel hidup seperti plankton

maupun partikel-partikel mati seperti bahan-bahan organik, sedimen dan

sebagainya. Cahaya merupakan faktor pembatas pertumbuhan dan produksi lamun

di perairan pantai yang keruh (Hutomo 1997). Umumnya lamun membutuhkan

kisaran tingkat kecerahan 4 29% untuk dapat tumbuh dengan rata-rata 11%

(Hemminga dan Duarte, 2000).

2.3.5. Total Suspended Solid (TSS)

Total Suspended Solid (TSS) menunjukkan banyaknya bahan-bahan

tersuspensi (diameter > 1m) yang tertahan pada saringan milipore dengan

diameter pori 0.45 m (Effendi, 2003). Total Suspended Solid terdiri dari lumpur,

pasir halus serta jasad-jasad renik. Penyebab tingginya kandungan TSS yang

utama adalah kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Nilai TSS

yang berlebih akan menghambat penetrasi cahaya ke dalam air dan mengakibatkan

terganggunya proses fotosintesis.

2.3.6. Substrat

Lamun dapat ditemukan pada berbagai karakteristik substrat. Padang lamun

di Indonesia dikelompokkan ke dalam enam kategori berdasarkan karakteristik tipe

substratnya, yaitu lamun yang hidup di substrat lumpur, lumpur berpasir, pasir, pasir

berlumpur, puing karang dan batu karang. Hampir semua jenis lamun dapat tumbuh

pada berbagai substrat, kecuali pada Thalassodendron ciliatum yang hanya dapat

hidup pada substrat karang batu (Kiswara, 1997). Terdapat perbedaan antara

komunitas lamun dalam lingkungan sedimen karbonat dan sedimen terrigen dalam

-

10

hal struktur, kerapatan, morfologi dan biomassa lamun (Humminga dan Duarte,

2000).

2.4. Penginderaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi Geografi

Penginderaan jauh (Remote Sensing) didefenisikan sebagai ilmu, teknologi,

dan seni dalam mendeteksi dan/atau mengukur objek atau fenomena di bumi tanpa

menyentuh objek itu sendiri (Lillesand dan Kiefer, 1994). Kelebihan teknologi

penginderaan jauh diantaranya adalah : 1) Pengambilan data dilakukan dalam

cakupan wilayah yang luas dan serentak. 2) Jumlah data yang banyak dalam sekali

pengambilan data. 3) Pengambilan data berulang-ulang sehingga dapat dianalisis

variasinya secara temporal. 4) Dapat menjangkau lokasi yang sulit dijangkau oleh

manusia.

Sistem penginderaan jarak jauh secara umum terdiri dari objek permukaan

bumi yang diindera atau diamati menggunakan sensor pengamat yang diletakkan

pada wahana satelit atau kapal yang bergerak pada orbitnya dengan pengamatan

yang berulang dan liputan yang luas (Thomas dan Ralph, 2000). Banyak satelit

yang digunakan untuk memantau objek-objek di permukaan bumi yang disesuaikan

dengan informasi yang dibutuhkan pengguna, salah satunya adalah satelit Landsat.

Satelit Landsat terdiri dari beberapa generasi, generasi pertama diluncurkan

pada tahun 1972 dengan membawa sensor Returned Beam Vidicion (RBV) dan

sampai generasi ke tiga saat ini yang membawa sensor Enhanced Thematic Mapper

Plus (ETM+). Satelit Landsat generasi ketiga memiliki resolusi temporal 16 hari dan

resolusi spasial 30 meter. Sehingga untuk memantau suatu objek secara temporal

satelit Landsat sangat cocok digunakan, karena tersedia dari tahun 1972 sampai

saat ini.

-

11

Burough (1986) dalam Dewayani (2000), menjelaskan bahwa Sistem Informasi

Geografis (SIG) sebagai suatu perangkat alat untuk mengoreksi, menyimpan,

menggali kembali, mentransformasi dan menyajikan data spasial dari aspek-aspek

permukaan bumi. Sistem Informasi Geografis tidak hanya data yang berbeda yang

dapat diintegrasikan, prosedur yang berbeda juga dapat dipadukan, sehingga

memperoleh lebih banyak informasi baru dan dapat dianalisa sesuai dengan

parameter yang diinginkan.

2.5. Pemetaan Lamun dengan Menggunakan Penginderaan Jauh

Berkembangnya berbagai jenis sensor dan metode pengolahan data citra saat

ini telah meningkatkan penggunaan penginderaan jauh dalam memantau dan

memetakan lingkungan pesisir. Asumsi dasar yang digunakan pada pemetaan

dengan menggunakan penginderaan jauh adalah setiap energi yang dipantulkan

oleh objek berbeda-beda, relatif terhadap besarnya energi yang diterima (Lillesand

dan Kiefer, 1994). Berbeda dengan daratan, pada perairan energi gelombang

elektromagnetik yang dapat menembus perairan hanya energi yang memiliki

panjang gelombang yang relatif kecil, dalam konteks penginderaan jarak jauh pasif

hanya spektrum sinar tampak (400-700 nm), sedangkan pada spektrum yang lebih

tinggi dari sinar tampak (>700 nm) hampir semua energinya diserap oleh air.

Lamun menyerap energi pada panjang gelombang biru (sekitar 400 nm) dan

merah (sekitar 700 nm) untuk berfotosintesis, serta memantulkan energi pada

panjang gelombang hijau (sekitar 500 nm) hal inilah yang menjadi alasan mengapa

lamun berwarna hijau. Berbeda dengan vegetasi yang memiliki pigmen karotenoid

seperti makro alga yang menyerap maksimal energi pada panjang gelombang 450

nm (Fyfe, 2004). Reflektansi sinar tampak pada vegetasi lamun memiliki

-

12

karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari bentuk morfologi dan juga

kerapatan dari padang lamun tersebut. Lamun yang memiliki densitas tinggi (>80

g/m2) memiliki karakteristik pantulan yang tinggi jika dibandingkan dengan lamun

yang memiliki densitas rendah (

-

13

3. METODOLOGI

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian Komposisi Jenis, Kerapatan, Persen Penutupan dan Luas

Penutupan Lamun di Perairan Pulau Panjang Tahun 1990 2010 dilakukan dari

bulan Maret sampai dengan Juli 2010 dengan waktu pengambilan data lapang

pada tanggal 3 5 Juli 2010. Lokasi penelitian bertempat di daerah perairan

Pulau Panjang, Teluk Banten, Provinsi Banten yang ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Secara geografis Teluk Banten terletak pada posisi 5o 55 6o 5 LS dan

106o 5 106o 15 BT, terletak sekitar 175 km sebelah barat Jakarta, dengan

batas sebelah timur Tanjung Pontang dan muara Sungai Ciujung, bagian barat

-

14

berbatasan dengan Tanjung Kopo dan Pelabuhan Grenyang, sedangkan bagian

utara Pulau Panjang berhadapan langsung dengan Laut Jawa.

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa alat

untuk penentuan posisi, pengukuran lamun, dan pengambilan contoh air. Jenis

peralatan, jumlah dan fungsinya dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Alat dan Bahan Penelitian

Jenis Peralatan Jumlah Keterangan Unit

Transek Kuadrat ukuran 1x1m

1 buah Sebagai batasan pengamatan

meter

Roll Meter 2 buah Mengukur jarak tiap transek meter

Global Positioning System (GPS)

1 buah Menentukan posisi meter (UTM)

Data Sheet 5 lembar Menuliskan data hasil pengamatan dan Nomor tagging foto

-

Papan Jalan, pensil penggaris 30cm

2 set Menuliskan data hasil pengamatan

-

Lembaran/kertas identifikasi lamun

2 lembar Sebagai acuan literatur -

Termometer 1 buah Mengukur suhu perairan C

Refraktometer 1 buah Mengukur salinitas ppt

Botol Contoh 5 buah Media Penyimpanan Air Contoh

-

Tongkat ukur 1 buah Mengukur Kedalaman Perairan

meter

Pipa Paralon 1 buah Mengambil contoh sedimen -

Seichi Disk 1 buah Mengukur kecerahan meter

Ayakan bertingkat 1 set Mensortir ukuran sedimen mm

-

15

Data citra yang digunakan adalah Citra Landsat 4 (TM dan MSS) tahun

1990 dan Citra Landsat 7 (+ETM) tahun 2000, 2005, dan 2010. Citra Landsat

diperoleh dari http://glovis.usgs.gov yang merupakan Citra Landsat Level 1 yang

telah terkoreksi secara radiometrik dan juga distorsi terkait sensor . Informasi

kondisi pasang surut saat pengukuran data citra oleh satelit dapat dilihat pada

Lampiran 4. Alat yang digunakan untuk mengolah data citra adalah perangkat

laptop, perangkat lunak Er Mapper 6.4, dan Arc GIS 9.3.

3.3. Metode Pengambilan Data

3.3.1. Penentuan Stasiun Penelitian

Metode pengambilan data yang digunakan adalah transek garis yang tegak

lurus terhadap garis pantai dengan jarak antar stasiun 100 m dengan membagi

lokasi penelitian ke dalam tiga stasiun yang tiap stasiunnya terbagi lagi menjadi 3

- 4 sub-stasiun. Pengambilan plot/titik dilakukan di setiap sub-stasiun

pengamatan dari tepi pantai sampai batas tubir.

Stasiun I terletak di sebelah timur Pulau Panjang dimana terdapat aliran air

yang merupakan hasil buangan dari limbah rumah tangga, limbah pencucian

rumput laut, buangan limbah kapal, dan pada stasiun ini juga terdapat vegetasi

mangrove. Stasiun II terletak di sebelah selatan Pulau Panjang dimana terdapat

vegetasi mangrove, sedangkan Stasiun III terdapat di sebelah barat daya Pulau

Panjang. Lokasi ini cukup representatif karena karakteristik wilayah yang banyak

dipengaruhi oleh masukan dari daratan terutama dari kegiatan reklamasi pantai,

kegiatan pelabuhan dan aktivitas budidaya rumput laut. Sebagai contoh,

perairan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masukan materi dari daratan

yang ditunjukkan dengan kondisi yang keruh dan umumnya akibat dari reklamasi

pantai di wilayah Bojonegara sehingga mempengaruhi kekeruhan di wilayah

http://glovis.usgs.gov/

-

16

barat Pulau Panjang. Hal ini tercermin dengan gradasi kekeruhan di wilayah

perairan barat Pulau Panjang. Kegiatan di wilayah pesisir seperti pelabuhan

perikanan diduga juga memberikan pengaruh pada perairan permukaan

khususnya pada daerah Pelabuhan Grenyang, Pelabuhan Peres dan Pelabuhan

Pasir Putih. Kondisi di masing-masing stasiun ini diharapkan dapat memberikan

gambaran terhadap perubahan luasan dan komposisi jenis lamun di Pulau

Panjang.

Berbeda dengan stasiun pengamatan lamun, stasiun untuk pengukuran

padatan tersuspensi dilakukan di lima lokasi. Tiga stasiun pertama di stasiun

pengamatan lamun, stasiun ke empat berada di lepas pantai, dan stasiun kelima

berada di Pelabuhan Grenyang, Bojonegara. Hal ini dilakukan untuk melihat

pengaruh masukan padatan tersuspensi dari berbagai sumber yang terdapat di

Pulau Panjang dan Bojonegara. Kondisi lokasi di tiap stasiun ditampilkan pada

Lampiran 1.

3.3.2. Pengamatan Lamun

Pengamatan lamun di lapangan meliputi identifikasi jenis lamun,

menghitung jumlah tegakan, pengukuran persen penutupan lamun dan

pengamatan terhadap vegetasi asosiasi. Pengamatan lamun ini dibatasi hanya

pada transek kuadrat dan pengamatan dilakukan dengan cara snorkeling di

permukaan air mengikuti jalur dari transek garis. Hasil data pengamatan lamun

disajikan pada Lampiran 1.

3.3.3. Pengambilan, Preservasi Contoh Air dan Sedimen

Contoh air untuk pengukuran Total Suspended Solid diambil dengan

menggunakan botol poliethylene ukuran 250 ml, sebelumnya botol dibilas

-

17

dengan aquades dan contoh air. Contoh air diambil pada lapisan permukaan

pada kedalaman 1 m 2 m. Contoh air ditutup kemudian diberi label seterusnya

dipreservasi dengan dimasukkan ke kotak pendingin dan dijaga agar tetap dalam

suhu dibawah 10 oC selama transportasi ke laboratorium untuk dilakukan analisis

lebih lanjut.

Sedimen diambil dengan menggunakan pipa paralon yang ditancapkan

pada substrat dan disimpan dalam plastik satu kilogram. Contoh sedimen ditutup

rapat dan tidak dilakukan preservasi khusus karena pada penelitian ini hanya

mengukur jenis sedimen berdasarkan ukurannya.

3.3.4. Pengukuran Parameter Fisika-Kimia Air

3.3.4.1. Suhu

Suhu perairan permukaan diukur dengan menggunakan termometer air

raksa dari atas perahu. Termometer dimasukkan ke dalam air selama kurang

lebih 1 menit, pembacaan nilai suhu dilakukan sesaat setelah termometer

diangkat ke permukaan agar menghindari perubahan nilai akibat pengaruh suhu

permukaan udara. Pengukuran suhu dilakukan pada setiap sub-stasiun dengan

tiga kali ulangan serta mencatat waktu pengukuran. Pada Stasiun I dan stasiun

II suhu diukur pada pagi hari sedangkan pada Stasiun III suhu diukur pada siang

hari.

3.3.4.2. Salinitas

Salinitas diukur dengan menggunakan refraktometer. Sebelum diukur

terlebih dahulu refraktometer dibilas dengan aquades yang bertujuan untuk

mensterilkan kaca objek dan sebagai kalibrasi. Setelah dikalibrasi dilap dengan

tisue sampai bersih, lalu mulai dilakukan pengukuran dengan meletakkan air

-

18

contoh pada kaca objek. Pengukuran dilakukan setiap substasiun dengan tiga

kali ulangan.

3.3.4.3. Kedalaman Perairan

Kedalaman perairan diukur dengan menggunakan tongkat berskala.

Tongkat berskala dimasukkan secara tegak lurus ke dalam perairan sampai

mencapai dasar perairan. Kemudian diukur tinggi muka air pada skala dan juga

waktu pengukuran.

3.3.4.4. Sedimen

Pemantauan jenis sedimen berdasarkan ukuran butir sedimen dilakukan di

Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan, FPIK IPB pada tanggal 23 24

Agustus 2010. Sebelum mengambil contoh sedimen terlebiih dahulu dikeringkan

dan ditimbang berat awalnya, sampel sedimen yang diukur sebanyak 100 gr.

Pengayakan sedimen dilakukan dengan menggunakan ayakan dengan bukaan

mesh 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,250 mm, 0,125 mm, dan 0,063 mm.

Setelah disaring maka akan dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan

ukurannya 2 mm 0,05 mm untuk pasir, debu dengan ukuran 0,05 mm 0,002

mm dan lempung dengan ukuran < 0,002 mm. Sedimen yang telah diayak dan

dikelompokkan dipindahkan ke kertas aluminium foil untuk dikeringkan, setelah

dikeringkan selama 24 jam dilakukan pengukuran dengan menggunakan

timbangan digital. Tujuan dari penimbangan adalah untuk mengetahui

prosentase berat dan penamaan jenis dari sedimen dengan menggunakan

segitiga Shepard. Persentase perhitungan ukuran sedimen didapatkan dari

perbandingan antara bobot kering dengan bobot awal.

-

19

(1)

.. (2)

3.3.4.5. Kecerahan

Alat yang digunakan untuk mengukur kecerahan adalah seichi disk. Seichi

disk dibenamkan ke dalam air kemudian diamati saat seichi disk mulai tidak

terlihat dan diukur sebagai kedalaman pertama (L1). Seichi disk kemudian

diangkat perlahan, sampai terlihat kembali dan diukur sebagai kedalaman kedua

(L2). Selain itu diukur pula kedalaman perairan (Lo). Nilai kecerahan (C)

didapatkan dari rumus :

3.3.4.5. Total Suspended Solid (TSS)

Pengukuran TSS dilakukan dengan menggunakan metode gravimetrik di

Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan, FPIK-IPB pada tanggal 6 7 Juli

2010. Sebelumnya kertas saring miliopore 0.45 m ditimbang terlebih dahulu

sebagai berat filter (A mg), kemudian air contoh yang diambil 100ml dan disaring

dengan menggunakan filter miliopore 0.45 m melalui vacuum pump, kemudian

dikeringkan pada suhu 105 C dan ditimbang sebagai berat filter+residu (B mg).

Setelah didapatkan berat filter dan filter+residu, kemudian dihitung dengan

menggunakan rumus :

3.3.5. Analisis Data

3.3.5.1. Komposisi Jenis Lamun

Komposisi jenis merupakan perbandingan antara jumlah individu suatu

jenis terhadap jumlah individu secara keseluruhan. Komposisi jenis lamun

dihitung dengan menggunakan rumus (English et al, 1997).

-

20

. (3)

. (3)

Keterangan :

Ki = Komposisi jenis ke-i (%)

ni = Jumlah individu jenis ke-i (ind)

N = Jumlah total individu (ind)

3.3.5.2. Kerapatan Jenis Lamun

Kerapatan jenis lamun yaitu jumlah total individu suatu jenis lamun dalam

unit area yang diukur. Kerapatan jenis lamun ditentukan berdasarkan rumus

(English et al., 1997) :

Keterangan :

Ki = Kerapatan Jenis ke i (ind/m2)

ni = Jumlah individu atau tegakan dalam transek ke i (ind)

A = Luas total pengambilan sampel (m2)

3.3.5.3. Persentase Penutupan Lamun

Penutupan lamun menyatakan luasan area yang tertutupi oleh tumbuhan

lamun. Persentase penutupan lamun ditentukan berdasarkan rumus (English et

al., 1997)

.. (4)

-

21

Keterangan :

C = nilai persentase penutupan lamun (%)

Mi = nilai tengah kelas penutupan ke i

Fi = Frekuensi munculnya kelas penutupan ke i

= Jumlah total frekuensi penutupan kelas

3.4. Pengolahan Data Citra

Proses pengolahan data citra menggunakan perangkat lunak Er Mapper

6.4 untuk melakukan proses klasifikasi dan ArcView 3.3 untuk menampilkan hasil

klasifikasi. Tahapan-tahapan pengolahan data citra ditampilkan seperti pada

Gambar 2.

Pengolahan data citra terdiri dari beberapa tahap yaitu pengolahan awal

dan proses klasifikasi. Pengolahan awal terdiri dari pemotongan daerah kajian,

koreksi geometrik, koreksi radiometrik, dan menghilangkan nilai darat (masking).

Citra satelit Landsat yang telah diperoleh tidak sepenuhnya digunakan dalam

analisis, untuk itu perlu adanya pemotongan citra yang membatasi daerah sesuai

lokasi penelitian.

Koreksi radiometrik bertujuan menghilangkan faktor-faktor yang

menurunkan kualitas citra. Metode koreksi radiometrik yang digunakan adalah

penyesuaian histrogram (histogram adjustment). Respon spektral terendah pada

setiap band pada metode ini bernilai nol, sehingga perlu dilakukan pengurangan

nilai digital setiap piksel pada semua band sehingga nilai minimumnya sama.

Klasifikasi merupakan suatu proses pengelompokan nilai pantulan dari

setiap objek ke dalam kelas-kelas tertentu sehingga mudah dikenali. Penelitian

ini menggunakan metode klasifikasi tak terbimbing (unsupervised classification)

untuk mengklasifikasikan substrat dasar. Parameter statistik yang digunakan

-

22

pada metode ini adalah jumlah kelas, standar deviasi dan jumlah ulangan dalam

merata-ratakan kelas. Klasifikasi tak terbimbing mengelompokkan data dengan

menganalisa kelas secara otomatis berdasarkan standar deviasi dan jumlah

kelas, kemudian menghitung kembali rata-rata kelas tersebut sebanyak jumlah

ulangan yang kita berikan. Klasifikasi citra dilakukan pada perangkat lunak Er

Mapper 6.4 dengan membagi kelas sebanyak dua puluh kelas, menggunakan

nilai standar deviasi tiga dan menggunakan lima ratus kali ulangan.

Hasil klasifikasi yang didapatkan perlu dilakukan uji ketelitian atau validasi

data, karena hasil uji ketelitian mempengaruhi besarnya tingkat kepercayaan

pengguna terhadap hasil analisis data. Hal ini juga dilakukan untuk membuktikan

kesesuaian antara klasifikasi citra dengan data lapangan yang didapatkan. Data

uji akurasi disajikan pada Lampiran 3.

-

23

Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan Citra

Perhitungan akurasi citra hasil klasifikasi dilakukan dengan membuat

matriks kontingensi, yang juga disebut confusion matrix. Matriks ini didapat

dengan cara membandingkan antara jumlah pixel hasil klasifikasi unsupervised

-

24

(5)

. (6)

citra dengan data lapang (ground truth). Menurut Congalton (1991) untuk

menguji akurasi tiap kelas hasil klasifikasi dibutuhkan minimal lima puluh titik

sampel untuk satu kelas. Akurasi lamun dan akurasi total dihitung dengan

menggunakan rumus (Congalton. 1991).

-

25

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Parameter Fisika-Kimia Air

Berdasarkan hasil pengukuran parameter fisika dan kimia air di perairan Pulau

Panjang didapatkan hasil yang disajikan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia air di perairan Pulau Panjang

Parameter Stasiun LIPI

(2001) Stasiun I Stasiun II Stasiun III

Suhu (C) 29,0 29,5 29,0 29,5 29,5 30,0 29,4 30,5

Salinitas () 28,5 29,0 29,5 30,0 30,0 31,0 30,7 31,6

Kecerahan (%) 100 100 100 Sangat Keruh

Kedalaman (m) 0,38 1,0 0,6 1,3 0,4 1,5

Sedimen (%)

Pasir (50,16), Debu (28,62), Lempung (21,22)

Pasir (98,22), Debu (1,78), Lempung (0)

Pasir (98,41), Debu (5,19), Lempung (0)

Lumpur & Pasir (Bag. Barat), Kerikil dan Lempung (Bag. Timur)

TSS (mg/L) 13 7 9 32

Suhu yang terukur selama penelitian cenderung homogen, hanya pada

Stasiun III yang memiliki nilai yang relatif lebih tinggi karena diukur pada waktu siang

hari. Menurut LIPI (2001) suhu perairan di Teluk Banten pada bulan Juni berkisar

antara 29,4 oC 30,5 oC. Hal ini tidak berbeda jauh dari hasil pengukuran lapang

dan dapat disimpulkan bahwa perubahan suhu di daerah Teluk Banten belum

memiliki perubahan yang cukup besar. Kisaran suhu seperti ini merupakan kondisi

yang optimum bagi lamun untuk melakukan fotosintesis, karena suhu yang optimal

bagi lamun untuk berfotosintesis menurut Marsh et al (1986) berkisar 25,0 oC

30,0 C.

-

26

Kisaran salinitas yang terukur selama penelitian berkisar 28,5 30,0 ,

nilai salinitas di wilayah ini banyak dipengaruhi oleh pengenceran akibat masukan air

dari darat, hal yang serupa dilaporkan Hadikusumah (2008) bahwa nilai salinitas di

Teluk Jakarta (0,5 33,46 ) banyak dipengaruhi oleh masukan air dari darat.

Berdasarkan laporan LIPI (2001) kisaran distribusi salinitas di perairan Teluk Banten

pada Bulan Juni 2001 berkisar 30,7 31,6 , dimana pada perairan teluk bagian

barat massa air terlihat relatif lebih tawar. Masukan air dari darat yang

mempengaruhi salinitas di Pulau Panjang banyak berasal dari Tanjung Kapo dan

Pulau Panjang sendiri.

Hasil pengukuran sedimen pada semua stasiun umumnya didominasi oleh

fraksi pasir, dominasi fraksi pasir tertinggi terdapat pada Stasiun II dan Stasiun III

dengan persentase 98,22% pada Stasiun III dan 94,81% pada Stasiun II. Jenis

fraksi debu relatif banyak terdapat di Stasiun I sebesar 28,62% jika dibandingkan

dengan stasiun lainnya. Tinginya fraksi debu pada Stasiun I diakibatkan oleh

banyaknya masukan dari darat yang diduga berasal dari limbah rumah tangga dan

akumulasi serasah mangrove yang jatuh ke perairan. Penyebaran sedimen di Teluk

Banten dipengaruhi oleh energi arus pada bulan-bulan tertentu, berdasarkan

pengukuran sedimen yang dilakukan oleh LIPI (2001) didapatkan bahwa fraksi

lumpur dan pasir mendominasi fraksi sedimen pada perairan Pulau Panjang bagian

barat pada bulan Juli, sedangkan pada bagian timur Pulau Panjang terdiri dari

kerikil dan lempung berpasir.

Nilai kecerahan di semua stasiun penelitian yang didapatkan adalah 100%

dengan kisaran kedalaman yang dangkal 0,38 m 1,5 m. Kedalaman perairan

cenderung bertambah dengan semakin bertambahnya jarak dari pantai. Kedalaman

tertinggi ditemukan di Stasiun III mencapai 1,5 m dengan tingkat kecerahan 100%.

-

27

Kondisi perairan dengan tingkat kecerahan seperti ini sangat baik bagi pertumbuhan

lamun karena mempengaruhi penetrasi cahaya yang masuk ke perairan. Lamun

membutuhkan rata-rata radiasi cahaya 11% untuk dapat tumbuh (Hemminga dan

Duarte, 2000). Hal ini sangat berbeda dengan kondisi kecerahan perairan Teluk

Banten pada tahun 1990, dilaporkan bahwa pada tahun tersebut perairan Teluk

Banten termasuk dalam kategori kecerahan yang sangat keruh (lKiswara, 1997).

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tata guna lahan dan reklamasi pantai

untuk dijadikan daerah pelabuhan dan industri yang dilakukan pada tahun 1989

2006 (Yunus, 2008).

Nilai kecerahan perairan secara langsung dipengaruhi oleh nilai total

suspended solid, semakin tinggi nilai TSS maka semakin rendah persentase nilai

kecerahan di perairan tersebut. Nilai kecerahan di tiga stasiun pengamatan cukup

rendah berkisar 7 mg/L 11 mg/L jika dibandingkan dengan nilai TSS yang diukur

pada daerah Grenyang yang mencapai 30 mg/L. Berdasarkan Laporan LIPI tentang

Studi Perairan Teluk Banten (2001), pada tahun 2001 nilai padatan tersuspensi di

Pulau Panjang mencapai 32 mg/L dan digolongkan sangat keruh.

4.2. Perubahan Komposisi Jenis Lamun

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di tiga stasiun penelitian

didapatkan tiga jenis spesies lamun di wilayah perairan Pulau Panjang. Diantara

tiga jenis spesies yang ditemukan dua diantaranya merupakan suku

Potamogetonaceae, yaitu Syringodium isoetifolium dan Cymodocea serrulata,

sedangkan satu jenis lagi berasal dari suku Hydrocharitaceae, yaitu Syringodium

isoetifolium. Komposisi jenis lamun di setiap stasiun pengamatan ditampilkan pada

Gambar 3.

-

28

(a) (b)

(c)

Gambar 3. Komposisi jenis lamun di tiap stasiun (a). Stasiun I (b) Stasiun II (c) Stasiun III

Ditemukan dua jenis lamun pada Stasiun I, yaitu Enhalus acoroides dan

Cymodocea serrulata dengan komposisi terbesar adalah jenis lamun Enhalus

acoroides mencapai 66% dibandingkan Cymodocea serrulata yang hanya 34%.

Jenis lamun Syringodium isoetifolium tidak ditemukan di Stasiun I seperti dua

stasiun lainnya, hal ini diduga karena relatif tingginya TSS di daerah tersebut 13

mg/L dan kedalaman perairan yang tergolong dangkal sehingga sering tersingkap

saat surut, menurut Kuriandewa (2009) lamun jenis ini tidak dijumpai di daerah yang

-

29

mengalami pemaparan saat surut. Hal yang sama pernah diteliti oleh Terrados et al

(1998) dalam Hemminga dan Duarte (2000) dengan melakukan pengukuran di

daerah Asia Tenggara, dalam laporannya disebutkan bahwa hilangnya jenis lamun

Syringodium isoetifolium yang disebabkan karena mendangkalnya perairan akibat

tingginya padatan tersuspensi (TSS) sehingga terjadi sedimentasi di perairan

tersebut. Larkum et al. (2006) melaporkan bahwa kemungkinan hanya jenis lamun

Enhalus acoroides dan jenis lamun yang memiliki pertumbuhan stem secara vertikal

yang cepat (Cymodocea nodosa dan C. serrulata) yang dapat beradaptasi di

perairan yang memiliki karakteristik seperti ini. Pendapat ini diperkuat oleh Kiswara

(1997) yang melaporkan bahwa lamun jenis Syringodium isoetifolium dapat tumbuh

subur pada perairan yang selalu tergenang oleh air, dan sulit tumbuh di daerah yang

dangkal. Stasiun I merupakan daerah yang dekat dengan perumahan padat

penduduk, diduga tingginya TSS akibat dari masukan limbah rumah tangga dan

akumulasi serasah yang dihasilkan oleh mangrove.

Berbeda dengan Stasiun I, pada Stasiun II dan Stasiun III didominasi oleh

jenis lamun Syringodium isoetifolium. Komposisi terbesar ditemukan di Stasiun III

dengan persentase 81% sedangkan pada Stasiun II sebesar 60%. Jenis lamun

Enhalus acoroides dan Cymodocea serrulata juga ditemukan di stasiun ini tetapi

dengan persentase yang sedikit.

Berdasarkan hasil penelitian dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2010

telah terjadi pengurangan dan perubahan jumlah dan jenis lamun di perairan Pulau

Panjang, perbandingan komposisi jenis lamun pada tahun 1989, 2008, dan 2010

dapat dilihat pada Tabel 4.

-

30

Tabel 4. Komposisi jenis lamun pada tahun 1989, 2008, dan 2010

Jenis

Tahun

1989* 2008* 2010

(Kiswara, 1997)

Zulkarnain, 2009)

(data penelitian)

Enhalus acoroides x x x

Cymodocea rotundata x - -

C. serrulata x x x

Halophila decipiens - - -

H. minor - - -

H. ovalis x - -

H. spinulosa - - -

Halodule pinifolia - x -

H. uninervis x - -

Syringodium isoetifolium x - x

Thalassia hemprichii x x -

Thalassodendron ciliatum - - -

Jumlah 7 4 3

*Ket : (x) = Terdapat Lamun Kiswara (1997) mengambil data di perairan Teluk Banten pada tahun 1989,

sedangkan Zulkarnain pengambilan data dilakukaan perairan Pulau Panjang pada tahun 2008.

Kiswara (1997) melaporkan pada tahun 1989 di Teluk banten terdapat 7 jenis

lamun antara lain Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata, C. serrulata, Halophila

ovalis, Halodule uninervis, Syringodium isoetifolium, dan Thalassia hemprichii.

Tahun 1998 2001 jumlah lamun yang ditemukan pada daerah yang sama

bertambah menjadi 8 jenis dengan ditemukannya spesies Halophila ovata. Daerah

perairan Pulau Panjang sendiri menurut Zulkarnain (2009) pada tahun 2008 hanya

terdapat 4 jenis lamun yaitu Enhalus acoroides, Thalassis hemprichii, Cymodocea

serrulata, dan Halophila spinullosa. Hal ini berbeda dengan lamun yang ditemukan

-

31

pada tahun 2010 dimana hanya ditemukan tiga jenis lamun yaitu jenis Enhalus

acoroides, Cymodocea serrulata, dan Syringodium isoetifolium. Lamun jenis

Thalassia hemprichi tidak ditemukan lagi di Pulau Panjang, berdasarkan laporan

Kiswara (1997) jenis lamun Thalassia hemprichi tidak dapat tumbuh dengan baik di

daerah yang berasosiasi dengan mangrove, sedangkan daerah Pulau Panjang

memiliki komunitas mangrove yang cukup luas di bagian barat dan selatan.

4.3. Kerapatan Jenis Lamun

Kerapatan jenis lamun mempunyai ketergantungan terhadap jenisnya, lamun

jenis Syringodium isoetifolium akan lebih rapat jika dibandingkan dengan lamun jenis

Enhalus acoroides dan Cymodocea rotundata karena berhubungan dengan ukuran

daun dan letak pertumbuhan daun. Kerapatan total lamun di Pulau Panjang

digambarkan pada grafik yang disajikan dalam Gambar 4, sedangkan kerapatan

jenis lamun digambarkan pada Gambar 5.

Gambar 4. Kerapatan total lamun

0

20

40

60

80

100

120

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

-

32

Kerapatan lamun tertinggi ditemukan di Stasiun III yang mencapai 110 ind/m2,

sedangakan terendah pada Stasiun I mencapai 13 ind/m2. Tidak ditemukannya jenis

Syringodium isoetifolium pada Stasiun I menjadi penyebab rendahnya nilai

kerapatan total di wilayah ini. Pertumbuhan lamun yang kurang baik di Stasiun I

diantaranya disebabkan oleh tingginya nilai TSS yang disebabkan oleh buangan

limbah rumah tangga, kapal dan serta serasah mangrove, dangkalnya perairan

sehingga tersingkap pada saat surut yang diduga dapat mengakibatkan tidak

optimalnya pertumbuhan lamun dan tidak terdapatnya beberapa jenis lamun yang

didapatkan di Stasiun lain.

Gambar 5. Kerapatan rata-rata jenis lamun

Jenis lamun Enhalus acoroides dapat ditemukan di Stasiun I, Stasiun II, dan

stasiun III, namun kerapatan tertinggi ditemukan di Stasiun II (10 ind/m2)

dibandingkan dengan Stasiun I (9 ind/m2) dan Stasiun III (8 ind/m2). Sulitnya lamun

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3

Enhalus

Cymodocea

Syringodium

-

33

berkembang di Stasiun I diduga karena relatif dangkalnya perairan pada saat surut

rendah serta merupakan perairan yang relatif banyak mendapat dampak

antropogenous yang berasal dari limbah rumah tangga, kapal, limbah pencucian

rumput laut, buangan kapal, serta serasah mangrove sehingga memiliki padatan

tersuspensi yang relatif tinggi, yaitu 13 mg/L.

Jenis lamun Syringodium isoetifolium merupakan jenis lamun yang memiliki

nilai kerapatan yang tinggi di Stasiun III maupun di Stasiun II. Syringodium

isoetifolium dapat tumbuh dengan baik pada Stasiun II dan Stasiun III, karena

tumbuh pada perairan yang relatif dalam walaupun sedang surut dangkal dan sedikit

mendapat dampak antropogenous sehingga tidak terlalu mengalami sedimentasi.

Wilayah perairan yang memiliki padatan tersuspensi yang tinggi dapat mengalami

sedimentasi dan menyebabkan Syringodium isoetifolium sulit untuk berkembang

(Hemminga dan Duarte, 2000). Tinginya kerapatan Syringodium isoetifolium di

Stasiun III disebabkan karena substrat yang cocok untuk habitatnya, yang sebagian

besar merupakan pasir berlumpur dengan nilai TSS 9 mg/L. Jenis lamun Enhalus

acoroides dan Cymodocea serrulata juga tumbuh dengan baik dan membentuk

komunitas campuran yang berasosiasi dengan beberapa jenis alga, seperti

Sargassum, Padina, dan Halimeda.

Laporan Kondisi Padang Lamun (seagrass) di Perairan Teluk Banten 1998 -

2001 (Kiswara, 2004) mendapatkan kerapatan jenis Enhalus acoroides berkisar (40

80) ind/m2, untuk lamun jenis Cymodocea serrulata berkisar (60 190) ind/m2,

sedangkan untuk lamun jenis Syringodium isoetifoilium berkisar (1230 3920)

ind/m2 seperti yang ditampilkan pada Gambar 6.

-

34

Gambar 6. Kerapatan rata-rata lamun Teluk Banten pada tahun 2000 (Kiswara, 2004)

Hal ini sangat berbeda dengan kondisi sekarang, diduga banyak disebabkan

karena meningkatnya aktifitas penggerukan wilayah daratan pada kisaran tahun

1989 - 2002 sehingga meningkatnya nilai kekeruhan di perairan (Yunus, 2008).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi adalah tingginya nilai padatan tersuspensi

yang masuk ke perairan yang mempengaruhi penetrasi cahaya yang masuk ke

perairan dan juga perubahan struktur komposisi sedimen.

4.4. Persen Penutupan Lamun

Persen penutupan lamun menggambarkan luas daerah yang tertutupi oleh

lamun. Mengukur persen penutupan lamun merupakan suatu metode untuk melihat

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

-

35

status dan untuk mendeteksi perubahan dari sebuah vegetasi (Humminga dan

Duarte, 2000). Hasil persentase penutupan lamun di berbagai stasiun ditampilkan

seperti pada Gambar 7.

Gambar 7. Persen penutupan lamun

Persen penutupan lamun tertinggi berada pada Stasiun III sebesar 23,3% dan

terendah pada Stasiun I sebesar 14,6%. Tingginya persen penutupan lamun di

Stasiun III dipengaruhi oleh tingginya kerapatan jenis lamun di stasiun ini. Telah

dijelaskan sebelumnya bahwa, pada Stasiun III merupakan habitat yang ideal bagi

beberapa jenis lamun untuk tumbuh dan berkembang. Tingginya kerapatan jenis

lamun Syringodium isoetifolium danCymodocea serrulata menjadi alasan mengapa

persen penutupan lamun di Stasiun III menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan

Stasiun I dan Stasiun II.

14,6

17,8

23,3 Stasiun I

Stasiun II

Stasiun III

-

36

4.5. Perubahan Luas Lamun

Berdasarkan hasil pengolahan citra didapatkan nilai perubahan luas lamun

dari tahun 1990 sampai dengan 2010 yang tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Perubahan luas lamun 1990 2010

Tahun Luas Lamun (ha) Perubahan Luas (ha) Perubahan Luas (%)

1990 67,0 - -

2000 54,3 -12,7 - 19,0

2005 31,4 -22,9 - 53,2

2010 24,2 -7,2 - 63,9

Hasil analisis citra memperlihatkan pengurangan luas padang lamun dari

tahun ke tahun terus bertambah. Selama kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi

pengurangan luas lamun sebesar 63,9 % dari tahun 1990. Pengurangan terbesar

terjadi pada selang waktu 2000 - 2005 dengan penurunan sekitar 22,9 ha.

Kerusakan padang lamun terus bertambah di daerah Teluk Banten pada selang

waktu 1989 2002 akibat dari aktifitas penambangan batu alam, perataan bukit dan

reklamasi pantai untuk dijadikan daerah industri dan pelabuhan (Yunus, 2008).

Meningkatnya aktivitas tersebut mengakibatkan tingginya padatan tersuspensi yang

terkandung di perairan, pada pengukuran TSS di wilayah barat Teluk Banten dan

Pulau Panjang pada tahun 2000 adalah 37,8 mg/L dan 33,3 mg/L (LIPI, 2001)

sedangkan data yang didapatkan dari hasil pengukuran pada tahun 2010 di daerah

yang sama adalah 9 mg/L dan 30 mg/L.

Padatan tersuspensi mempengaruhi penetrasi cahaya yang masuk ke perairan

dan juga menutupi daun lamun. Tingginya padatan tersuspensi pada tahun 2000

merupakan indikasi penyebab banyaknya lamun yang hilang di daerah Teluk

Banten, khususnya di wilayah perairan Pulau Panjang yang berhadapan langsung

-

37

dengan daerah reklamasi. Hal yang serupa juga pernah terjadi di beberapa negara

lain seperti Australia bagian selatan pada tahun 1990 dan Eropa Selatan akibat

tingginya materi tersuspensi yang masuk ke perairan karena sedimentasi yang

dihasilkan oleh kegiatan industri dan pelabuhan (Cambridge dan McComb, 1984).

Selain itu Peres dan Pickard (1975) dalam Hemminga dan Duarte (2000)

melaporkan bahwa limbah dan sedimentasi merupakan faktor penting dalam

hilangnya Posidonia oceanica dari perairan pesisir laut Tengah Perancis.

Masalah lain yang dapat menimbulkan hilangnya lamun akibat aktivitas

manusia adalah peletakan jangkar perahu, baling-baling motor, dan pemakaian alat

tangkap yang tidak ramah lingkungan. Faktor alami yang turut mengancam

keberadaan lamun adalah bencana alam seperti tsunami dan badai, gelombang

pantai, komunitas ikan, overgrazing oleh bulu babi, dan sedimentasi.

Pola perubahan luas tutupan padang lamun pada tahun 1990, 2000, 2005,

dan 2010 ditampilkan seperti pada Gambar 8. Wilayah yang mengalami kehilangan

padang lamun terbanyak adalah di bagian barat dan timur Pulau Panjang.

Hilangnya padang lamun di bagian barat Pulau Panjang diduga diakibatkan karena

aktifitas penambangan batu alam, perataan bukit dan reklamasi pantai untuk

dijadikan daerah industri dan pelabuhan di bagian barat Teluk Banten (Bojonegara).

Wilayah ini berhadapan langsung dengan bagian barat Pulau Panjang sehingga

mengakibatkan tingginya padatan tersuspensi barat Pulau Panjang yang

berimplikasi terhadap berkurangnya penetrasi cahaya yang masuk ke perairan.

-

38

Gambar 8. Peta perubahan luas lamun di Pulau Panjang

38

U

-

39

Kehilangan lamun di wilayah timur Pulau Panjang diduga diakibatkan oleh

arus dan padatan tersuspensi masukan dari limbah rumah tangga. Wilayah timur

Pulau Panjang berhadapan langsung dengan Laut Jawa sehingga rata-rata

kecepatan arusnya relatif tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh

LIPI (2001) kecepatan arus di wilayah ini berkisar 1,0 cm/det 35 cm/det pada

bulan April dan 1,1 cm/det 19,4 cm/det pada bulan Oktober sehingga sedimen

yang ditemukan pada bulan-bulan ini berupa kerikil, pasir dan pasir lanau.

Pengukuran padatan terlarut (TSS) pada bagian tenggara Pulau Panjang adalah 28

mg/L, tingginya nilai padatan terlarut ini diduga merupakan masukan dari limbah

rumah tangga dan serasah mangrove. Perairan yang dangkal dan tingginya laju

sedimentasi akibat masukan dari darat dan serasah mangrove, menjadikan wilayah

ini tersingkap pada saat terjadi air surut rendah.

4. 6. Uji Akurasi Citra Hasil Klasifikasi

Perhitungan akurasi citra hasil klasifikasi dilakukan dengan membuat matriks

kontingensi. Matriks ini didapat dengan cara membandingkan antara jumlah pixel

hasil klasifikasi unsupervised citra dengan data lapang (ground truth). Hasilnya

didapatkan nilai akurasi total, sebesar 57 % dan akurasi lamun sebesar 60%, seperti

yang ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Akurasi

Peta Klasifikasi Survey Lapang

Jumlah Akurasi

Lamun (%)

Akurasi

Total (%) Lamun Substrat Lain

Lamun 30 20 50 60 57

Substrat Lain 23 27 50

Jumlah 53 47 100

-

40

Hasil dari uji akurasi lamun menggambarkan 60% dari kelas lamun hasil

klasifikasi terkelaskan dengan benar di lapangan. Relatif rendahnya nilai akurasi

yang didapatkan berhubungan dengan resolusi spasial citra dan tipe GPS yang

digunakan pada saat ground truth. Shepard (1995) dalam Green et al. (2000) yang

melakukan uji akurasi Citra Landsat TM di Pulau Caicos, Turki mendapatkan nilai

akurasi sebesar 59% untuk lamun dan 73% untuk akurasi total. Penelitian lain yang

dilakukan oleh Dekker (2005) dalam Yang dan Chaoyu (2009) meneliti perubahan

luas lamun di wilayah Australia dari tahun 1988 2002 mendapatkan akurasi

sebesar 76%. Green et al. (2000) menyatakan bahwa citra yang digunakan

mempengaruhi besarnya nilai akurasi yang didapatkan, semakin baik resolusi

spasial sebuah citra semakin baik nilai akurasi yang bisa didapatkan. Hal lain yang

juga dapat mempengaruhi akurasi citra hasil klasifikasi adalah kekeruhaan perairan

dan kedalaman ojek.

Kedalaman dapat mempengaruhi hasil pengkelasan karena semakin dalam

suatu perairan maka semakin banyak energi elektromagnetik yang terserap oleh

perairan, salah satu yang mempengaruhi kedalaman perairan adalah pasang surut.

Koreksi pasang surut terhadap waktu perekaman citra satelit perlu dilakukan untuk

melihat kedalaman perairan. Kedalaman perairan pada saat perekaman data citra

Landsat MSS (1990), Landsat TM (2000), dan Landsat +ETM (2005 dan 2010) yang

digunakan adalah 0,5 m 0,9 m (Lampiran 4). Kisaran kedalaman tersebut tidak

terlalu berpengaruh signifikan, hal ini terlihat dari relatif tinggi dan beragamnya nilai

digital pada citra sehingga masih dapat dibedakan ke dalam beberapa kelas.

-

41

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pulau Panjang merupakan daerah yang cukup baik untuk ditumbuhi oleh

jenis lamun tertentu terutama jenis lamun Enhalus acoroides dan Cymodocea

serrulata, kecuali Syringodium isoetifolium yang tidak dapat tumbuh di Stasiun I

(sebelah tenggara Pulau Panjang) tetapi tumbuh baik di Stasiun II (sebelah selatan

Pulau Panjang) dan Stasiun III (sebelah Barat Pulau Panjang).

Komposisi jenis lamun yang ditemukan terdiri dari Enhalus acoroides,

Cymodocea serrulata, dan Syringodium isoetifolium. Kerapatan jenis Syringodium

isoetifolium tertinggi di Stasiun III. Jenis lamun Syringodium isoetifolium tertinggi

ditemukan di Stasiun III, dan terendah pada Stasiun I. Komposisi jenis lamun dan

kerapatan jenis lamun di Pulau Panjang dan Teluk Banten berkurang mulai dari

tahun 1989 sampai dengan tahun 2010, yang diduga akibat dari aktivitas manusia

berupa reklamasi pantai dan pembangunan industri.

Persen penutupan lamun tertinggi didapatkan di Stasiun III (23,3 %) dan

terendah ditemukan di Stasiun I (14,6 %), tinggi dan rendahnya kerapatan lamun

jenis Enhalus acoroides dan Syringodium isoetifolium dapat mempengaruhi persen

penutupan di wilayah tersebut.

Terjadi perubahan luas lamun di Pulau Panjang dalam kurun waktu sepuluh

tahun mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2010 sebesar 63,9%, perubahan

luas yang besar terjadi pada kurun waktu 2000 2005 mencapai 22,9 ha. Wilayah

yang banyak mengalami kehilangan lamun adalah di bagian barat dan timur Pulau

Panjang.

-

42

5.2. Saran

Stasiun III merupakan tempat yang cocok untuk diadakan rehabilitasi lamun,

karena tingginya komposisi, kerapatan, dan persen penutupan di wilayah tersebut

yang menjadi indikasi bahwa lamun jenis Syringodium isoetifolium dan Cymodocea

serrulata tertentu tumbuh baik di wilayah ini. Sebagai rekomendasi Pemerintah

Daerah, perlunya dilakukan rehabilitasi transplantasi lamun di daerah Pulau

Panjang, sehingga penurunan luas daerah lamun dapat dikurangi. Selain itu perlu

adanya kajian sosial ekonomi masyarakat setempat akibat dari berkurangnya

komunitas lamun di daerah tersebut.

Ketelitian hasil klasifikasi citra juga tergantung dari akurasi spasial citra dan

akurasi GPS yang digunakan. Peneliti disarankan menggunakan citra yang

beresolusi tinggi untuk klasifikasi dan menggunakan GPS yang memiliki akurasi

yang tinggi untuk uji akurasi. Selain itu dalam proses klasifikasi diperlukan koreksi

pasang surut sesuai pada saat perekaman citra dilakukan untuk membantu dalam

interpretasi.

-

43

DAFTAR PUSTAKA

Cambridge, M. L., dan McComb, A. J. (1984). The Loss of Seagrasses in Cockburn

Sound, Western Australia, the Time Courseand Magnitude of Seagrass Decline in Relation to Industrial Development. Aquat Bot. 20: 229243.

Congalton, R.G. 1991. A Review of Assessing the Accuracy of Classifications of

Remotely Sensed Data. Remote Sensing of Environment. 37 : 3546. Dewayani, S. 2000. Manfaat Inderaja SIG untuk Pengembangan Perikanan Laut:

Potensi Pengembangan Budidaya Ikan dalam Keramba Apung. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor : 29 Oktober 3 November 2001. Hal : 226-235.

Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air. Kanisius : Yogyakarta. English, S., Wilkinson, C., dan Baker, V. 1997. Survey Manual for Tropical Marine

Resources, 2nd Edition. Townsville: Australian Institute of Marine Science. Fyfe, S. K. 2004. Hyperspectral studies of New South Wales Seagrass with

Particular Emphasis on the Detection of Light Stress in Eelgrass Zostera capricorni. PhD thesis. School of Earth and Environment Science, University of Wollungong. New South Wales, Australia.

Green, P. E., Peter, J. M., dan Clark, K. 2000. Remote Sensing Handbook for

Tropical Coastal Management. UNESCO Publishing. Paris. Hadikusumah. 2008. Variabilitas Suhu dan Salinitas di Perairan Cisadane. Makara

Sains. 12 (2) : 82-88. Hemminga, M. A. dan Duarte. C. M. 2000. Seagrass Ecology. Cambridge :

Cambridge University Press. Australia. Hutomo, H. 1997. Padang Lamun Indonesia : Salah Satu Ekosistem Laut Dangkal

yang belum banyak dikenal. Jurnal Puslitbang Oseanologi LIPI. Jakarta, Indonesia.

Kawaroe, M. 2009. Perspektif Lamun Sebagai Blue Carbon Sink di Laut. Lokakarya

Nasional I Pengelolaan Ekosistem Lamun. 18 November 2009. Jakarta, Indonesia.

Kiswara, W. 1994. Dampak Perluasan Kawasan Industri Terhadap Luas Penutupan

Padang Lamun di Teluk Banten, Jawa Barat. Seminar Nasional Dampak Pembangunan Terhadap Wilayah Pesisir. 2-3 Februari 1994. Jakarta, Indonesia.

-

44

Kiswara, W, 1995. Degradasi Padang Lamun di Teluk Banten: Pengaruhnya Terhadap Sumberdaya Perikanan. Prosiding pada Simposium Perikanan I. 25-27 Agustus 1993. Jakarta, Indonesia.

Kiswara, W. 1997. Inventarisasi dan evaluasi Sumberdaya Pesisir : Struktus

Komunitas Padang Lamun di Teluk Banten. Makalah Kongres Biologi Indonesia XV. Jakarta, Indonesia.

Kiswara, W. 2004. Kondisi Padang Lamun (seagrass) di Teluk Banten 1998 2001.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Kuriandewa, T. E. 2009. Tinjauan Tentang Lamun di Indonesia. Lokakarya Nasional

I Pengelolaan Ekosistem Lamun. 18 November 2009. Jakarta, Indonesia. Larkum, A. W., Roberth, J. O., dan Duarte, C. M. 2006. Seagrasses: Biology,

Ecology and Conservation. Springer. Dordrecht, Netherlands. Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia. 2001. Laporan Penelitian Wilayah

Pesisir Teluk Banten Tahap Kedua. Jakarta, Indonesia. Lillesand, T. M., dan Kiefer, R. W. 1994. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra,

Edisi Ketiga., Alih Bahasa : Dulbahri, S., Hartono, P., Suharyadi. Gajah Mada Press.

Marsh J. A, Dennison, W. C. dan Alberte, R. C. 1986. Effects of Temperature on

Photosynthesis and Respiration in Eelgrass (Zostera marina L.) Journal Exp Mar Biol Ecol. 101: 257267.

McKenzie, L. 2008. Seagrass Watch. Prosiding of Workshop for Mapping Seagrass

Habitats in North East Arnhem Land, Northern Territory. 18 - 20 Oktober. Cairns, Australia. Hal : 9 16.

Nontji. A. 2005. Laut Nusantara Edisi Ke-4. Jakarta: Djambatan. Nontji. A. 2009. Rehabilitasi Ekosistem Lamun dalam Pengelolaan Sumberdaya

Pesisir. Lokakarya Nasional I Penelolaan Ekosistem Lamun. 18 November 2009. Jakarta, Indonesia.

Phillips, R.C. and Menez, E. G. 1988. Seagrasses. Smithsonian Contributions to the

Marine Sciences, No. 34. Smithsonian Institution Press, Washington, D. C.

Supriyadi, I. H. 2008. Pemetaan Kondisi Lamun dan Bahaya Ancamannya dengan

Menggunakan Citra satelit Alos di Pesisir Selatan, Bitung-Manado, Sulawesi Utara. Oseanologi dan Limnologi di Indonesia. 34(3):445-459.

-

45

Thomas M. L., dan Ralph W. K. 2000. Remote Sensing and Image Interpretation. John Willey & Sons Inc. New York.

Yang, D. dan Chaoyu, Y. 2009. Detection of Seagrass Distribution Changes from

1991 to 2006 in Xincun Bay, Hainan, with Satellite Remote Sensing. Sensors. 9 : 830-844

Yunus. S. 2008. Penilaian Dampak Aktivitas Manusia Pada Kerusakan Ekosistem

Padang Lamun di Pantai Barat Teluk Banten. Tesis. Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia.

Zulkarnain, I. 2009. Ekotipologi Padang Lamun di Teluk Banten. Skripsi.

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Insitut Pertanian Bogor, Bogor.

-

LAMPIRAN

-

46

Lampiran 1. Data Hasil Pengukuran

Stasiun

Lintang S

Bujur E

Kerapatan Jenis (Ind/m

2) Penutupan

(%) Vegetasi Asosiasi

Kedalaman (m

2)

Kecerahan

Ea Cr Si

Stasiun 1

1.1.1 9343065 628339 5 5,38 Alga 0,62 100%

1.1.2 9343060 628340 9 13,63

0,69 100%

1.1.3 9343052 628346 4 3,75 Alga 0,77 100%

1.1.4 9343043 628355 11 20,63

0,82 100%

1.1.5 9343040 628358 18 22,13

0,82 100%

1.1.6 9343027 628367 3 28 12,63 Alga 0,83 100%

1.1.7 9343020 628370 10 17,25

0,52 100%

1.1.8 9343013 628380 5 10 10,50 Alga 0,45 100%

1.1.9 9343009 628387 8 9,38

0,55 100%

1.2.1 9343020 628443 20 30,75

0,51 100%

1.2.2 9343023 628445 16 16 36,38 Alga 0,42 100%

1.2.3 9343033 628440 5 37 39,75 Alga 0,38 100%

1.2.4 9343037 628436 10 18,00

0,38 100%

1.2.5 9343049 628431 13 5 13,63 Alga 0,44 100%

1.2.6 9343056 628426 14 14,25 Alga 0,56 100%

1.2.7 9343064 628417 19 27,38

0,62 100%

1.2.8 9343072 628411 21 31,50 Alga 0,66 100%

1.2.9 9343082 628403

1 100%

1.2.10 9343092 628396 5 3,88

0,85 100%

1.2.11 9343102 628387

0,94 100%

1.2.12 9343144 628441

0,9 100%

1.3.1 9343136 628445

0,9 100%

1.3.2 9343136 628445

1 100%

1.3.3 9343121 628455 Alga 1 100%

1.3.4 9343107 628463 12 20,25

0,77 100%