BAB 2 KTI

description

Transcript of BAB 2 KTI

BAB 2LANDASAN TEORIPada BAB ini penulis akan menyajikan landasan teori yang meliputi konsep dasar perilaku kekerasan dan konsep asuhan keperawatan keluarga pada klien yang beresiko perilaku kekerasan.2.1 Konsep Dasar Keluarga2.1.1 Pengertian KeluargaKeluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dengan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. (UU No.10 tahun 1992).Keluarga merupakan sebuah kelompok kecil yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan erat satu sama lain, saling tergantung yang diorganisir dalam satu unit tunggal dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Friedman,1998).2.1.2 Karakteristik Keluarga2.1.2.1 Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi.2.1.2.2 Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain.2.1.2.3 Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial : suami, istri, anak, kakak dan adik.2.1.2.4 Mempunyai tujuan yaitu menciptakan dan mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, psikologis dan sosial anggota.2.1.3 Struktur Keluarga2.1.3.1 PatrilinealAdalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah.2.1.3.2 MatrilinealAdalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.2.1.3.3 MatrilokalAdalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah istri.2.1.3.4 PatrilokalAdalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami.2.1.3.5 Keluarga KawinAdalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami istri.2.1.4 Ciri-Ciri Struktur Keluarga2.1.4.1 Terorganisir Adalah saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota keluarga.2.1.4.2 Ada keterbatasanAdalah setiap anggota memiliki kebebasan, tetapi mereka juga mempunyai keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.2.1.4.3 Ada perbedaan dan kekhususanAdalah setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing.2.1.5 Tipe-Tipe Keluarga2.1.5.1 Tipe Keluarga Tradisional2.1.5.1.1 Keluarga Inti (Nuclear Family)Adalah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diperoleh dari keturunannya atau adopsi atau keduanya.2.1.5.1.2 Keluarga Besar (Extended Family)Adalah keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah (kakek, nenek, paman, bibi, saudara sepupu dll).2.1.5.1.3 Keluarga Bentukan Kembali (Dyadic Family)Adalah keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang sudah cerai atau kehilangan pasangannya.2.1.5.1.4 Orang Tua Tunggal (Single Parent Family)Adalah keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua dengan anak-anak akibat perceraian atau ditinggal pasangannya.2.1.5.1.5 The Single Adult Living AloneAdalah orang dewasa yang tinggal sendiri tanpa pernah menikah.2.1.5.1.6 The Unmarried Teenage MotherAdalah ibu dengan anak tanpa perkawinan.2.1.5.1.7 Keluarga Usia Lanjut (Niddle age/Aging Couple)Adalah suami sebagai pencari uang, istri di rumah atau kedua-duanya bekerja atau tinggal di rumah, anak-anaknya sudah meninggalkan rumah karena sekolah/menikah/meniti karir.2.1.5.2 Tipe Keluarga Non Tradisional2.1.5.2.1 Commune FamilyAdalah lebih satu keluarga tanpa pertalian darah hidup serumah.2.1.5.2.2 Orang tua (ayah dan ibu) yang tidak ada ikatan perkawinan dan anak hidup bersama dalam satu rumah tangga.2.1.5.2.3 HomoseksualAdalah dua individu yang sejenis hidup bersama dalam satu rumah tangga.2.1.6 Fungsi KeluargaFriedman (1998) mengidentifikasi 5 fungsi dasar keluarga, yaitu :2.1.6.1 Fungsi AfektifFungsi afektif berhubungan dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan dari keluarga. Fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan fungsi afektif tampak dari keluarga yang bahagia. Anggota keluarga mengembangkan konsep diri yang positif, rasa dimiliki dan memiliki, rasa berarti serta merupakan sumber kasih sayang. Reinforcement dan support dipelajari dan dikembangkan melalui interaksi dalam keluarga.Komponen yang harus dipenuhi oleh keluarga untuk memenuhi fungsi afektif adalah :2.1.6.1.1 Saling mengasuh, cinta kasih, kehangatan, saling menerima dan mendukung. Setiap anggota keluarga yang mendapat kasih sayang dan dukungan, maka kemampuannya untuk member akan meningkat sehingga tercipta hubungan yang hangat dan saling mendukung. Hubungan yang baik dalam keluarga akan menjadi dasar dalam mebina hubungan dengan orang lain di lain keluarga.2.1.6.1.2 Saling menghargai, dengan mempertahankan iklim yang positif dimana setiap anggota baik orangtua maupun anak diakui dan dihargai keberadaan dan haknya.2.1.6.1.3 Ikatan dan identifikasi, ikatan ini mulai sejak pasangan sepakat hidup baru. Kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan dan keinginan yang tidak dapat dicapai sendiri, misalnya tidak mempunyai anak. Hubungan selanjutnya akan dikembangkan menjadi hubungan orangtua-anak dan antar anak melalui proses identifikasi. Proses identifikasi merupakan inti ikatan kasih sayang, oleh karena itu perlu diciptakan proses identifikasi yang positif dimana anak meniru perilaku orangtua melalui hubungan interaksi mereka.2.1.6.2 Fungsi SosialisasiSosialisasi merupakan proses perkembangan dan perubahan yang dialami individu yang menimbulkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosial (Gegas, 1979 dan Friedman, 1998), sedangkan Soekanto (2000) mengemukakan bahwa sosialisasi adalah proses dimana anggota masyarakata yang baru mempelajari norma-norma masyarakat dimana dia menjadi anggota.Sosialisasi dimulai sejak individu dilahirkan dan berakhir setelah meninggal. Keluarga merupakan tempat dimana individu melakukan sosialisasi. Tahap perkembangan individu dan keluarga akan dicapai melalui interaksi atau hubungan yang diwujudkan dalam sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, memiliki nilai atau norma, budaya dan perilaku melalui interaksi dalam keluarga sehingga individu mampu berperan di masyarakat.2.1.6.3 Fungsi ProduksiKeluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya program keluarga berencana, maka fungsi ini sedikit dapat dikontrol. Namun di sisi lain banyak kelahiran yang tidak diharapkan atau di luar ikatan perkawinan sehingga lahirnya keluarga baru dengan satu orangtua (single parent).2.1.6.4 Fungsi EkonomiUntuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti makanan, pakaian dan rumah, maka keluarga memerlukan sumber keuangan. Fungsi ini sulit dipenuhi oleh keluarga di bawah garis kemiskinan (Gakin atau pra keluarga sejahtera). Perawat berkontribusi untuk mencari sumber-sumber di masyarakat yang dapat digunakan keluarga meningkatkan status kesehatan mereka.2.1.6.5 Fungsi Perawatan KesehatanFungsi lain keluarga adalah fungsi perawatan kesehatan. Selain keluarga menyediakan makanan, paikaian dan rumah, keluarga juga berfungsi melakukan asuhan kesehatan terhadap anggotanya baik untuk mencegah terjadinya gangguan maupun merawat anggota yang sakit. Keluarga juga menentukan kapan anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan memerlukan bantuan atau pertolongan tenaga professional. Kemampuan ini sangat mempengaruhi status kesehatan individu dan keluarga.Kesanggupan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan terhadap anggotanya dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga yang dilaksanakan. Tugas kesehatan keluarga tersebut adalah (Friedman, 1998) :2.1.6.5.1 Mengenal masalah kesehatan2.1.6.5.2 Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat2.1.6.5.3 Memberi perawatan pada anggota keluarga yang sakit2.1.6.5.4 Mempertahankan suasana rumah yang sehat2.1.6.5.5 Menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakatKelima tugas kesehatan tersebut sling terkait dan perlu dilakukan oleh keluarga. Perawat perlu melakukan pengkajian untuk mengetahui sejauh mana keluarga dapat melaksanakan kelima tugas tersebut dengan baik, selanjutnya memberikan bantuan atau pembinaan terhadap keluarga untuk memenuhi tugas kesehatan keluarga tersebut.2.1.7 Tugas Keluarga dalam Bidang KesehatanSesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan, keluarga mempunyai tugas dibidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan. Freeman (1981) membagi 5 tugas dalam bidang kesehatan yang harus dilakukan, yaitu:2.1.7.1 Mengenal masalah kesehatan setiap anggotanya.Perubahan sekecil apapun yang dialami anggota keluarga secara tidak langsung menjadi perhatian dan tanggung jawab keluarga, maka apabila menyadari adanya perubahan perlu segera dicatat kapan terjadinya, perubahan apa yang terjadi dan seberapa besar perubahannya.2.1.7.2 Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat bagi kelaurga.Tugas ini merupakan upaya kelaurga yang utama untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga, dengan pertimbangan siapa diantara keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan untuk tindakan keluarga maka segera melakukan tindakan yang tepat agar masalah kesehatan dapat dikurangi atau bahkan teratasi. Jika keluarga mempunyai keterbatasan seyogyanya meminta bantuan orang lain dilingkungan sekitar keluarga.2.1.7.3 Memberikan keperawatan anggotanya yang sakit atau yang tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya yang terlalu muda.Perawatan ini dapat dilakukan dirumah apabila keluarga memiliki kemampuan melakukan tindakan untuk pertolongan pertama atau kepelayanan kesehatan untuk memperoleh tindakan lanjutan agar masalah yang lebih parah tidak terjadi.2.1.7.4 Mempertahankan suasana dirumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga.Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga kesehatan (pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada).2.1.8 Tahap dan Tugas Perkembangan Keluarga2.1.8.1 Tahap pasangan baru atau keluarga baru (beginning family)Keluarga baru dimulai pada saat masing-masing individu yaitu suami dan istri membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan meninggalkan keluarga masing-masing dalam arti secara psikologis keluarga tersebut sudah memiliki keluarga baru. Dua orang yaitu suami dan istri yang membentuk keluarga baru tersebut peru mempersiapkan kehidupan yang baru karena keduanya membutuhkan penyesuaian peran dan fungsi sehari-hari. Masing-masing pasangan menghadapi perpisahan dengan keluarga orang tuanya dan mulai membina hubungan baru dengan keluarga dan kelompok sosial pasangan masing-masing. Masing-masing belajar hidup bersama serta beradaptasi dengan kebiasaann sendiri dan pasangannya. Hal ini yang perlu diputuskan adalah kapan waktu yang tepat untuk mempunyai anak dan jumlah anak yang diharapkan.Tugas perkembangan pada tahap ini menurut Carter dan Mc. Goldrik, 1988, Duval dan Miller, 1985 adalah:2.1.8.1.1 Membangun perkawinan yang saling memuaskan2.1.8.1.2 Menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis2.1.8.1.3 Keluarga berencana (keputusan tentang kedudukan sebagai orangtua)Fungsi perawat:Selain melakukan kegiatan asuhan keperawatan juga melakukan konsultasi, misalnya : tentang KB, perawatan pre natal dan komunikasi. Kurangnya informasi tentang berbagai hal tersebut dapat menimbulkan masalah seksual, emosional, rasa takut atau cemas, rasa bersalah, kehamilan yang tidak direncanakan.2.1.8.2 Tahap keluarga kelahiran anak pertama (child bearing family)Keluarga yang menantikan kelahiran dimulai dari kehamilan sampai kelahiran anak pertama berusia 30 bulan (3,2 tahun). Kehamilan dan kelahiran bayi perlu dipersiapkan oleh pasangan suami istri melalui beberapa tugas perkembangan yang penting. Kelahiran bayi pertama memberi perubahan yang besar dalam keluarga, sehingga pasangan harus beradaptasi dengan perannya untuk memenuhi kebutuhan bayi. Sering terjadi dengan kelahiran bayi, pasangan merasa diabaikan karena fokus perhatian kedua pasangan tertuju pada bayi. Suami merasa belum siap menjadi ayah atau sebaliknya istri belum siap menjadi ibu. (Wahit,2004)Tugas perkembangan pada tahap ini menurut Carter dan Mc. Goldrik, 1988, Duval dan Miller, 1985 adalah:2.1.8.2.1 Membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap (mengintegrasikan bayi baru kedalam kelaurga).2.1.8.2.2 Rekonsiliasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dan kebutuhan anggota keluarga.2.1.8.2.3 Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan.2.1.8.2.4 Memperluas persahabatan dengan keluarga besar dengan menambahkan peran-peran orangtua, kakek dan nenek.Fungsi perawat:Melakukan perawatan dan konsultasi teruatama bagaimana merawat bayi, mengenal gangguan kesehatan bayi secara dini dan cara mengatasinya, immunisasi, tumbuh kembang anak, interaksi keluarga, keluarga berencana, pemenuhan kebutuhan anak terutama pada ibu yang bekerja.2.1.8.3 Tahap keluarga dengan anak pra sekolah (families with preschool)Tahap ini dimuali saat kelahiran anak berusia 2,5 tahun dan berakhir saat berusia 5 tahun. Pada tahap ini orangtua beradaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dan minat dari anak pra sekolah dalam meningkatkan pertumbuhannya. Kehidupan keluarga pada tahap ini sangat sibuk dan anak sangat tergantung pada orangtua. Kedua orangtua harus mengatur waktunya sedmmikian rua sehingga kebutuhan anak, suami istri dan pekerjaan dapat terpenuhi. Orangtua menjadi arsitek keluarga dalam merancang dan mengarahkan perkembangan keluarga agar kehidupan perkawinan tetap utuh dan langgeng dengan cara menguatkan kerjasama antar suami-istri. Orangtua mempunyai peran untuk menstimulasi perkembangan individul anak khususnya kemandirian anak agar tugas perkembangan anak pada fase ini tercapai.Tugas perkembangan pada tahap ini menurut Carter dan Mc. Goldrik, 1988, Duval dan Miller, 1985 adalah:2.1.8.3.1 Memenuhi kebutuhan anggota kelaurga seperti : rumah, ruang bermain, privasi dan keamanan2.1.8.3.2 Mensosialisasikan anak2.1.8.3.3 Mengintegritaskan anak yang baru sementara tetap memenuhi kebutuhan anak-anak yang lain2.1.8.3.4 Mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga (hubungan perkawinan dan hubungan kelaurga orangtua dan anak) dan di luar keluarga (kelurga besar dan komunitas)Fungsi perawat:Melakukan perawatan dan penyuluhan kepada orangtua tentang penyakit dan kecelakaan yang biasanya terjadi pada anak-anak, sibling rivaly tumbuh kembang anak, keluarga berencana, peningkatan kesehatan dan mensosialisasikan anak.2.1.8.4 Tahap keluarga dengan anak usia sekolah (families with school children)Tahap ini dimulai pada saat anak tertua memasuki sekolah pada usia 6 tahun berakhir pada usia 12 tahun. Pada fase ini umunya keluarga mencapai jumlah anggota keluarga maksimal, sehingga keluarga sangat sibuk. Selain aktivitas di sekolah, masing-masing anak memiliki aktivitas dan minat sendiri. Demikian pula orangtua yang mempunyai aktivitas berbeda dengan anak. Untuk itu, keluarga perlu bekerjasama untuk mencapai tugas perkembangan. Pada tahap ini keluarga (orangtua) perlu belajar berpisah dengan anak, memberi kesempatan pada anak untuk bersosialisasi, baik aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah.Tugas perkembangan pada tahap ini menurut Carter dan Mc. Goldrik, 1988, Duval dan Miller, 1985 adalah:2.1.8.4.1 Mensosialisasikan anak-anak, termaksuk meningkatkan prestasi sekolah dan mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sehat.2.1.8.4.2 Mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan2.1.8.4.3 Memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota kelaurgaFungsi perawat:Melakukan perawatan dan konsultasi baik dalam keluarga maupun di sekolah. Misalnya ank yang mengalami gangguan kesehatan, maka perawat bekerja sama dengan guru sekolah dan orangtua anak.2.1.8.5 Tahap keluarga dengan anak remaja (families with teenagers)Tahap ini dimulai pada saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya brakhir sampai pada usia 19-20 tahun,pada saat anak meninggalkan rumah orangtuanya. Tujuannya adalah melepas anak remaja dan memberi tanggang jawap serta kebebasan yang lebih besar untuk mempersiapkan diri menjadi dewasa.Tahap ini merupakan tahapan yang paling sulit.karena orangtua melepas otoritas dan membimbing anak untuk bertanggung jawap.anak harus mempunyai otoritas sendiri yang berkaitan dengan peran dan fungsinya.seringkali muncul konflik antara orangtua dan remaja karena anak menginginkan kebebasan untuk melakukan aktivitasnya,sementara orangtua perlu menciptakan komunikasi yang terbuka,kecurigaan,danpermusuhan sehingga hubungan orangtua tetap harmonis.Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini menurut Carter dan Mc.Goldrik, 1988, Duval dan Miller, 1985 adalah :2.1.8.5.1 Menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketoka remaja menjadi dewasa dan semakin mandiri2.1.8.5.2 Memfokuskan kembali hubungan perkawinan2.1.8.5.3 Berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dengan anak-anakFungsi perawat :Mengarahkan keluarga pada peningkatan dan pencegahan penyakit serta membantu terciptanya komunikasi yang lebih efektif antara orang tua dan anak remajanya.2.1.8.6 Tahap keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan (launching children families)Tahap ini dimuali pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini tergantung jumlah anak dalam keluarga atau jika anak yang belum berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang tua. Tujuan utama pada tahap ini adalah mengorganisasi kembali keluarga untuk tetap berperan dalam melepas anak untuk hidup sendiri. Keluarga mempersiapkan anaknya yang tertua untuk membentuk keluarga sendiri dan tetap membantu anak terakhir untuk lebih mandiri. Pada saat semua anak meninggalkan rumah,pasangan perlu meluangakan dan membina hubungan suami-istri seperti fase awal. Orangtua akan merasa kehilangan peran dalam merawat anak dan merasa kosong karena anak-anak sudah tidak tinggal serumah lagi. Untuk mengatasikeadaan ini orangtua perlu melakukan aktivitas kerja, meningkatkan peran sebagai pasangan dan tetap memelihara hubungan dengan anak.Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini menurut Carter dan Mc.Goldrik, 1988, Duval dan Miller, 1985 adalah :2.1.8.6.1 Memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru yang didapatkan melalui perkawinan anak-anak2.1.8.6.2 Melanjutkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan kembali hubungan perkawinan2.1.8.6.3 Membantu orangtua lanjut usia dan sakit-sakitan dari suami maupun istriFungsi perawat :Memberikan konsultasi penyakit-penyakit yang dapat timbul. Misal penyakit kronis atau faktor-faktor predisposisi misalnyya kolesterol tinggi, obesitas, proble menopause, juga peningkatan kesehatan serta pola hidup sehat perlu diperhatikan.2.1.8.7 Tahap keluarga usia pertengahan (middle age famillies)Tahapan ini dimual pada saat anak yang terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satau pasangan meninggal. Pada beberapa pasangan pada fase ini dirasakan sulit karena masalah lanjut usia. Perpisahan dengan anak dan perasaan gagal sebagai orang tua. Pada tahap ini semu anak meninggalkan rumah, maka pasangan berfokus untuk mempertahankan kesehatan dengan berbagai aktivitas. Pola hidup sehat, diit seimbang, olahraga rutin, menikmati hidup dan mengisi waktu dengan pekerjaan. Pasangan juga mempertahankan hubungan dengan teman sebaya dan keluarga anaknya dengan cara mengadakan pertemuan keluarga antar generasi atau anak cucu, sehingga pasangan dapat merasakan kebahagiaan sebagai kakek nenek. Hubungan antar pasangan perlu semakin dieratkan dan memperhatikan ketergantungan dan kemandirian masing-masing pasangan.Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini menurut Carter dan Mc.Goldrik, 1988, Duval dan Miller, 1985 adalah :2.1.8.7.1 Menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan2.1.8.7.2 Mempertahankan hubungan-hubungan yang memuaskan dan penuh arti dengan orangtua lansia dan anak-anak2.1.8.7.3 Memperkokoh hubungan perkawinanFungsi perawat :Melaksanakan perawatan dan konsultasi yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan seperti : kebutuhan istirahat yang cukup, aktivitas ringan sesuai kemampuan, nutrisi yang baik, berat badan yang sesuia dan lain sebagainya.2.1.8.8 Tahap keluarga lanjut usiaTahap terakhir perkembangan keluarga ini adalah dimulai pada saat salah satu pesangan pensiun berlanjut salah satupasangan meninggal sampai keduanya meninggal. Proses lanjut usia dan pensiun merupakan realita yagn tidak dapat dihindari karena berbagai proses stresor dan kehilangan yang harus dialami keluarga. stresor tersebut adalah berkurangnya pendapatan, kehilangan berbagai hubungan sosial, kehilangan pekerjaan serta perasaan menurunnya produktivitas dan fungsi kesehatan. Mempertahankan penataan kehidupan yang memuaskan merupakan tugas utama keluarga pada tahap ini. Lanjut usia umumnya lebih dapat beradaptasi tinggal di rumah sendiri daripada tinggal bersama anaknya. Hasil riset Day dan Day, 1993 wanita yang tinggal dengan pasangan-pasangannya memperlihatkan adaptasi yang lebih positif dalam memasuki masa tuanya dibandingkan wanita yang tinggal dengan teman-teman sebayanya. Orangtua juga perlu melakukan file review dengan mengenang pengalaman hidup dan keberhasilan di masa lalu agar orangtua merasakan bahwa hidup dan keberhasilan masa lalu agar orangtua merasakan bahwa hidupnya berkualitas dan berarti.Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini menurut Carter dan Mc.Goldrik, 1988, Duval dan Miller, 1985 adalah :2.1.8.8.1 Mempertahankan pengaturan hidup memuaskan2.1.8.8.2 Menyesuaikan terhadap perdapatan yang menurun2.1.8.8.3 Mempertahankan hubungan perkawinan2.1.8.8.4 Menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan2.1.8.8.5 Mempertahankan ikatan keluarga antar generasi2.1.8.8.6 Meneruskan untuk memahami ekstensi merea (penelaahan dan integrasi hidup)Fungsi perawat :Melakukan perawatan pada orangtua terutama terhadap penyakit-penyakit kronis dari fase akut sampai rehabilitasi. Memperhatikan peningkatan kesehatan seperti : Nutrisi, aktivitas, istirahat, pemeriksaan mata, gigi dan pencegahan kecelakaan di rumah.2.1.9 Keperawatan Kesehatan KeluargaHealth care activities, health beliefs, and health values merupakan bagian yang dipelajari dari sebuah keluarga. Sehat dan sakit merupakan bagian dari kehidupan, perilaku individu menunjukkan sebagaimana anggota keluarga yang harus dipelajari. Friedman (1992) mengidentifikasi dengan jelas kepentingan pelayanan keperawatan yang terpusat pada keluarga (family-centered nursing care), yaitu:2.1.9.1 Keluarga terdiri dari anggota yang saling ketergantungan satu sama lainnya (interdependent) dan berpengaruh dengan yang lainnya. Jika salah satu lsakit maka anggota keluarga yang lain juga merupakan bagian yang sakit.2.1.9.2 Adanya hubungan yang kuat diantara keluarga dengan status kesehatan anggotanya, maka anggota keluarga sangat penting peranannya dalam setiap pelayanan keperawatan2.1.9.3 Tingkat kesehatan anggota keluarga sangat signifikan dengan aktivitas di dalam promosi kesehatannya2.1.9.4 Keadaan sakit pada salah satu anggota keluarga dapat sebagai indikasi problem yang sama di dalam anggota yang lainnyaPada spesialisasi sekarang ini, pelayanan kesehatan, terutama pelayanan pengobatan, pengawasan kesehatan keluarga dan koordinasi macam-macam pelayanan kesehatan oleh tim kesehatan makin menjadi kewajiban perawat. Sehubungan dengan adanya spesialisasi dan super spesialisasi dalam pengobatan, maka orientasi pelayanan kesehatan serta cara-cara penyampaian berubah dari orientasi rumah sakit ke masyarakat, dari orientasi penyakit ke kllesehatan dan dari orientasi pengobatan ke pencegahan dan peningkatan kesehatan.Perawatan kesehatan keluarga adalah tingkat perawatan kesehatan masyarakat yang ditujukan pada keluarga sebagai unit / satu kesatuan yang dirawat, dengan sehat sebagai tujuannya dan melalui perawatan sebagai sarananya.2.2 Konsep Asuhan Keperawatan Keluarga2.2.1 DefinisiAsuhan keperawatan keluarga adalahn suatu rangkaian kegiatan dalam praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sebagai anggota keluarga, pada tatanan komunitas dengan menggunakan proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan, berlandaskan pada etika dan etiket keperawatan, dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab keperawatan. (Sudiharto, Esty. 2007. Asuhan Keperawatan Keluarga dengan pendekatan keperawatan terstruktural. Jakarta ; EGC).Tujuan asuhan keperawatan keluarga (Kozier dan Erb, 1995 ; Friedmen, 1998 ; Mc Closkey dan Grace, 2001) adalah sebagai berikut :2.2.1.1 Memandirikan klien sebagai bagian dari anggota keluarga2.2.1.2 Menyejahterakan klien sebagai gambaran kesejahteraan keluarga2.2.1.3 Meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap anggota keluarga2.2.1.4 Meningkatkan produktivitas klien dan keluarga2.2.1.5 Meningkatkan kualitas keluarga2.2.2 Tahap Pengkajian 2.2.2.1 Pengkajian keluarga :2.2.2.1.1 Identifikasi data demografi dan sosiokultural termasuk lokasi2.2.2.1.2 Agama yang dianut dan kaitannya dengan kondisi kesehatan saat ini2.2.2.1.3 Lingkungan rumah termasuk lambang-lambang yang ditampilkan2.2.2.1.4 Struktur keluarga2.2.2.1.5 Fungsi dasar keluarga2.2.2.1.6 Perkembangan keluarga dan tugas perkembangan yang dilaksanakan2.2.2.1.7 Strategi yang digunakan keluarga bila stress dan mekanisme koping 2.2.2.1.8 Pengkajian pelaksanaan tugas kesehatan keluarga2.2.2.1.9 Bahasa pengantar yang digunakan keluarga2.2.2.1.10 Hubungan keluarga dengan tetangga dan antar keluarga yang berhubungan darah2.2.2.1.11 PendidikanTingkat pendidikan keluarga mempengaruhi keluarga dalam mengenal hipertensi beserta pengelolaannya, berpengaruh pula terhadap pola pikir dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah dangan tepat dan benar.2.2.2.1.12 System dan sumber pendukung yang tersedia untuk keluarga2.2.2.2 Pengkajian anggota keluarga2.2.2.2.1 Pengkajian fisik setiap anggota keluarga2.2.2.2.2 Pengkajian mental setiap anggota keluarga2.2.2.2.3 Pengkajian emosional setiap anggota keluarga2.2.2.2.4 Pengkajian spiritual setiap anggota keluarga2.2.2.2.5 Pengkajian terlaksananya tugas perkembangan individu2.2.2.3 Pengisian format pengkajian keluarga2.2.2.3.1 Identitas Umum1) Identitas Kepala KeluargaNama: cukup jelasPendidikan: cukup jelasUmur: cukup jelasPekerjaan: cukup jelasAgama: cukup jelasAlamat: cukup jelasSuku: cukup jelasNomor telepon: cukup jelas2) Komposisi KeluargaKomposisi ini biasanya terdiri dari nama, jenis kelamin, hubungan dengan kepala keluarga, umur, pendidikan, dan pekerjaan dari masing-masing anggota keluarga yang dibuat dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengamatan.

Tabel 2.1 Komposisi KeluargaNo.NamaL/PUmurHub.KeluargaPekerjaanPendidikan

1.2.3.4.Dst

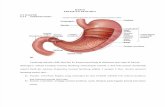

3) GenogramAdalah simbol-simbol yang dipakai dalam pembuatan genogram untuk menggambarkan susunan keluarga. Aturan pembuatan genogram adalah sebagai berikut;(1) Anggota keluarga yang lebih tua berada di sebelah kiri.(2) Umur anggota keluarga ditulis pada simbol laki-laki atau perempuan.(3) Tahun dan penyebab kematian ditulis di sebelah simbol laki-laki dan perempuan.(4) Disusun tiga generas(5) Aturan simbol seperti gambar berikut.

Gambar 2.1 Simbol dalam Genogram4) Tipe KeluargaMenjelaskan mengenai jenis tipe keluarga beserta kendala atau masalah yang terjadi dengan jenis tipe keluarga tersebut.5) Suku Bangsa(1) Latar belakang etnis keluarga atau anggota keluargaDikaji asal usul bangsa keluarga tersebut serta mengidentifikasi budaya suku bangsa tersebut terkait dengan kesehatan.(2) Tempat tinggal keluarga (bagian dari sebuah lingkungan yang secara etnis bersifat homogen.(3) Kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi, pendidikan (apakah kegiatan-kegiatan ini berada dalam kelompok kultur atau budaya keluarga).(4) Kebiasaan-kebiasaan diet dan berbusana (tradisional atau moderrn)Pengaturan pola makan jelas bermanfaat dalam pencegahan dan pengobatan hipertensi. Misalnya, diet rendah garam bertujuan untuk membantu menghilangkan retensi (penahanan) garam atau air dalam jaringan tubuh sehingga dapat menurunka tekanan darah. Walaupun rendah garam, yang penting diperhatikan dalam melakukan diet ini adalah komposisi makanan harus tetap mengandung cukup zat-zat gizi, baik kalori, protein, mineral, maupun vitamin yang seimbang.(5) Struktur kekuasaan keluarga tradisional atau modern(6) Penggunaan jasa-jasa perawatan kesehatan keluarga dan praktisi.Dikaji apakah keluarga mengunjungi pelayanan praktik-praktik pelayanan kesehatan tradisional, atau memiliki kepercayaan tradisional asli dalam bidang kesehatan.(7) Penggunaan bahasa sehari-hari dirumah6) Agama dan Kepercayaan yang mempengaruhi kesehatan(1) Apakah anggota keluarga berbeda dalam praktik keyakinan beragama mereka.(2) Seberapa aktif keluarga tersebut terlibat dalam kegiatan agama atau organisasi-organisasi keagamaan lain.(3) Agama yang dianut keluarga dalam kehidupan keluarga terutama dalam hal kesehatan tentang hipertensi.(4) Kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai keagamaan yang dianut 7) Status sosial ekonomi keluargaStatus ekonomi keluarga ditentukan oleh pendapatan baik dari kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu status sosial ekonomi keluarga ditentukan pula oleh kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan oleh keluarga serta barang-barang yang dimiliki oleh keluarga.8) Aktivitas rekreasi keluarga Rekreasi keluarga tidak hanya untuk mengunjungi tempat rekreasi tertentu, namun dengan menonton TV dan mendengarkan radio juga merupakan aktivitas rekreasi.2.2.2.3.2 Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga1) Tahap perkembangan keluarga saat ini Tahap perkembangan keluarga adalah mengkaji keluargaberdasarkan tahap kehidupan keluarga berdasarkan duvall, ditentukan anak tertua dari keluarga inti dan mengkaji sejauh mana keluarga melaksanakan tugas sesuai tahapan perkembangan.2) Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhiTahap ini ditentukan sampai dimana perkembangan keluarga saat ini dan tahap apa yang belum dilakukan oleh keluarga serta kendalanya.3) Riwayat kesehatan keluarga(1) Riwayat keluarga sebelumnyaDisini diuraikan riwayat keluarga kepala keluarga sebelum membentuk keluarga sampai saat ini (2) Riwayat penyakit keturunanMenjelaskan mengenai riwayat penyakit keturunan yang dialami oleh anggota keluarga seperti hipertensi, diabetes melitus, asma, dll.

(3) Riwayat kesehatan masing-masing anggota keluargaRiwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga dapat ditulis dalam sebuah tabel seperti dibawah ini :Tabel 2.2 Riwayat Kesehatan Anggota KeluargaNo.NamaUmurBerat badanKeadaan kesehatanImunisasiMasalah kesehatanTindakan yang telah dilakukan

1.2.3.4.Dst

(4) Sumber pelayanan kesehatan yang dimanfaatkanDikaji mengenai sumber pelayanan kesehatan yang digunaan saat salah satu anggota keluarga sakit.2.2.2.3.3 Pengkajian Lingkungan1) Karakteristik rumahMenjelaskan mengenai gambaran tipe tempat tinggal (rumah apartemen, sewa kamar dll), kepemilikan rumah atau tempat tinggal, gambarkan kondisi rumah, dapur, amati suplai air minum, sanitasi, kondisi ventilasi, pengaturan tidur dalam rumah, keberadaan sampah dan pembuangannya, serta gambaran denah dari rumah.2) Karakteristik tetangga dan komunitas RTMenjelaskan mengenai karakteristik tetangga dan komunitas setempat yang meliputi kebiasaan, lingkungan fisik, ataupun aturan kesepakatan penduduk setempat, budaya yang mempengaruhi kesehatan.3) Mobilitas Geografis keluargaMobilitas geografis keluarga yang ditentukan dengan kebiasaan keluarga berpindah tempat. Sudah berapa lama keluarga tinggal di daerah ini dan apakah sering berpindah-pindah tempat tinggal?

4) Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakatMenjelaskan mengenai waktu yang digunakan keluarga untuk berkumpul serta perkumpulan keluarga yang ada.5) Sistem pendukung keluargaYang termasuk sistem pendukung adalah jumlah anggota kelarga yang sehat, fasilitas yang dimiliki keluarga untuk menunjang kesehatan yang meliputi fasilitas fisik, psikologis atau dukungan dari keluarga dan fasilitas sosial atau dukungan masyarakat setempat dengan mengkaji siapa menolong keluarga pada saat keluarga membutuhkan pertolongan, dukungan konseling aktivitas-aktivitas keluarga .2.2.2.3.4 Struktur keluarga1) Pola komunikasi keluargaMenjelaskan mengenai cara berkomunikasi antar anggota keluarga, bahasa yang digunakan dalam keluarga, frekuensi dan kualitas komunikasi yang berlangsung dalam keluarga dan mungkin ada masalah dalam keluarga yang tertutup untuk didiskusikan.2) Struktur kekuatan keluargaKemampuan anggota keluarga mengendalikan dan mempengaruhi orang lain untuk mengubah perilaku diantaraya yang perlu dikaji adalah sebagai berikut;(1) Siapa yang membuat keputusan dalam keluarga(2) Cara keluarga dalam mengambil keputusan (otoriter, musyawarah, atau diserahkan pada masing-masing individu)(3) Apakah keluarga merasa puas dengan pola yang diterapkan(4) Siapa pengambil keputusan tersebut.3) Struktur peranMenjelaskan peran dari masing-masing anggota keluarga baik secara formal maupun informal dan siapa yang menjadi model peran dalam keluarga dan apakah ada konflik dalam pengaturan peran yang selama ini dijalani.4) Nilai dan norma keluargaMenjelaskan mengenai nilai norma yang dianut keluarga yang berhubungan dengan kesehatan.

2.2.2.3.5 Fungsi Keluarga1) Fungsi afektifMengkaji gambaran diri keluarga, perasaan memiliki dan dimiliki keluarga, dukungan keluarga tarhadap anggota keluarga lainnya, kehangatan kepala keluarga dan keluarga mengembangkan sikap saling menghargai. Keluarga yang tidak menghargai anggota keluarganya yang menderita hipertensi, maka akan menimbulkan stressor tersendiri bagi penderita.2) Fungsi sosialisasiMenjelaskan mengenai interaksi atau hubungan dalam keluarga dan sejauh mana anggota keluarg belajar disiplin, norma, atau budaya dan perilaku.3) Fungsi perawatan keluargaSejauh mana keluarga menyiapkan makanan, pakaian dan perlindungan terhadap anggota keluarga yang sakit. Pengetahuan keluarga mengenai sehat-sakit, kesanggupan keluarga melakukan pemenuhan tugas perawatan keluarga yang meliputi, mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, memelihara lingkungan rumah yang sehat dan menggunakan fasilitas atau pelayanan kesehatan di masyarakat.4) Fungsi reproduksiMengkaji berapa jumlah anak, merencanaan jumlah anggota keluarga, metode apa yang digunakan keluarga dalam mengendalikan jumlah anggota keluarga.5) Fungsi ekonomiMengkaji sejauh mana keluarga memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan memanfaatkan sumber yang ada di masyarakat dalam upaya meningkatjkan status kesehatan keluarga.2.2.2.3.6 Stres dan koping keluarga1) Stressor jangka pendekStressor jangka pendek yaitu yang dialami keluarga yang memerlukan penyelesain dalam waktu 6 bulan.

2) Stressor jangka panjangStressor jangka pendek yaitu yang dialami keluarga yang memerlukan penyelesain dalam waktu lebih dari 6 bulan.3) Respon keluarga terhadap situasiMengkaji sejauh mana keluarga berespon terhadap situasi atau stressor4) Strategi kopingStrategi koping apa yang digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan.5) Strategi adaptasi disfungsionalDijelaskan mengenai adaptasi disfungsional yang digunakan keluarga bila menghadapi permasalahan.2.2.2.3.7 Pemeriksaan fisikPemeriksaan fisik dilakukan persistem sesuai keadaan masing-masing anggota keluarga. Pemeriksaan fisik dilakukan kepada seluruh anggota keluarga dan difokuskan kepada anggota keluarga yang menderita hipertensi dengan pemeriksaan fisik yang mengacu pada konsep pemeriksaaan yang terdapat pada konsep teori. Sedangkan pada anggota keluarga yang lain, pemeriksaan tidak dilakukan sampai mendalam.2.2.3 Diagnosis Keperawatan KeluargaMasalah keperawatan adalah bidang garapan keperawatan yang harus diatasi oleh perawat. Diagnosis keperawatan keluarga yang dikembangkan adalah diagnosis tunggal yang hampir serupa dengan diagnosis keperawatan dirumah sakit. Diagnosis keperawatan keluarga terdiri dari tiga komponen, yaitu masalah, etiologi, serta tanda dan gejala. Etiologi untuk diagnosis keperawatan keluarga adalah salah satu dari lima tugas keluarga yang paling dominan menyebabkan masalah keperawatan tersebut. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan adalah kemampuan mengenal masalah kesehatan, kemampuan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan, kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit, kemampuan memodifikasi lingkungan untuk keluarga agar tetap sehat dan optimal, kemampuan memanfaatkan sarana kesehatan yang tersedia di lingkungan. (Sudiharto. 2007. Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan terstruktural. Jakarta ; EGC).Diagnosis keperawatan keluarga yang muncul dapat bersifat aktual, risiko dan sejahtera dengan penjabaran sebagai berikut:2.2.3.1 Aktual (terjadi defisit/gangguan kesehatan)Menjelaskan masalah nyata saat ini sesuai data yang ditemukan yaitu dengan ciri dari pengkajian tanda dan gejala dari gangguan kesehatan seperti : Perubahan status nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit.2.2.3.2 Resiko (Ancaman Kesehatan)Sudah ada data yang menunjang tapi belum terjadi gangguan, misalnya lingkungan rumah kurang bersih, pola makan yang tidak adekuat, stimulasi tumbuh kembang yang tidak adekuat seperti : Resiko ketidakseimbangan nutrisi (lebih dari kebutuhan tubuh) berhubungan dengan kelebihan supan makanan, gaya hidup, kebiasaan, atau budaya.2.2.3.3 Wellness (Keadaan sejahtera)Suatu keadaan dimana keluarga dalam keadaan sejahtera sehingga kesehatan keluarga dapat ditingkatkan. Khusus untuk diagnosa keperawatan potensial (sejahtera) boleh tidak menggunakan etiologi, seperti : potensial terjadinya kesejahteraan.2.2.4 Menentukan Prioritas Masalah Keperawatan KeluargaMasalah perlu diprioritaskan karena pertimbangan berikut ini:2.2.4.1 Masalah keperawatan keluarga yang dijumpai lebih dari 12.2.4.2 Sumber daya yang dimilki keluarga dan komunitas terbatas2.2.4.3 Keterbatasan IPTEK keperawatan yang dikuasai perawat keluarga2.2.4.4 Berat dan menonjolnya masalah yang dirasakan oleh keluarga berbeda-beda2.2.4.5 Waktu yang dimiliki terbatas2.2.4.6 Mengatasi masalah prioritas dapat mengatasi masalah lain yang ditimbulkan akibat masalah inti tersebut.

Tabel 2.2 Penentuan Prioritas Masalah Keperawatan Keluarga :NoKriteriaSkorBobotScoringPembenaran

1Sifat masalaha) Aktual (Tidak/kurang sehat)b) Ancaman kesehatanc) Keadaan sejahtera3

211

2

Kemungkinan masalah dapat diubaha) Mudahb) Sebagianc) Tidak dapat2102

3

Potensi masalah untuk dicegaha) Tinggib) Sedangc) Rendah

321

1

4Menonjolnya masalaha) Masalah berat, harus segera ditanganib) Ada masalah, tetapi tidak perlu segera ditanganic) Masalah tidak dirasakan2

1

01

Proses skoring dilakukan untuk setiap diagnosis keperawatan :1) Tentukan skor untuk setiap kriteria yang dibuat2) Selanjutya dibagi dengan angka yang tertinggi dan dikalikan dengan bobot

X Bobot

3) Jumlahkan skor untuk semua kriteria (skor tertinggi sama dengan jumlah bobot, yaitu 5)Catatan : Skor dihitung bersama dengan keluargaNilai bobot di atas (1 2 1- 1) merupakan sebuah ketetapan, jadi tidak bisa diganti dengan angka 3, 4 ataupun angka lainnya. Skoring maksimal adalah 5 (bobot maksimal = 1+2+1+1=5)1) Kriteria 1Sifat masalah ; bobot yang lebih berat diberikan pada tidak/kurang sehat karena yang pertama memerlukan tindakan segera dan biasanya disadari dan dirasakan oleh keluarga2) Kriteria 2Kemungkinan masalah dapat diubah, perawat perlu memperhatikan terjangkaunya faktor-faktor sebagai berikut :(1) Pengetahuan yang ada sekarang, teknologi dan tindakan untuk menangani masalah(2) Sumber daya keluarga dalam bentuk fisik, keuangan dan tenaga(3) Sumber daya perawat dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan waktu.(4) Sumber daya masyarakat dalam bentuk fasilitas, organisasi dalam masyarakat dan dukungan masyarakat3) Kriteria 3Potensi masalah dapat dicegah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan :(1) Kepelikan dari masalah yang berhubungan dengan penyakit atau masalah(2) Lamanya masalah, yang berhubungan dengan jangka waktu masalah itu ada(3) Tindakan yang sedang dijalankan adalah tindakan-tindakan yang tepat dalam memperbaiki masalah.(4) Adanya kelompok high risk atau kelompok yang sangat peka menambah potensi untuk mencegah masalah.4) Kriteria 4Menonjolnya masalah, perawat perlu menilai persepsi atau bagaimana keluarga melihat masalah kesehatan tersebut. Nilai skor tertinggi yang terlebih dahulu dilakukan intervensi keperawatan keluarga.2.2.5 Perencanaan Keperawatan KeluargaRencana keperawatan keluarga adalah sekumpulan tindakan yang ditentukan perawat untuk dilaksanakan dalam memecahkan masalah kesehatan dan keperawatan yang telah diidentifikasi dari masalah keperawatan yang sering muncul.Langkah-langkah dalam rencana keperawatan keluarga adalah :2.2.5.1 Menentukan sasaran atau goalSasaran adalah tujuan umum yang merupakan tujuan akhir yang akan dicapai melalui segaa upaya, dimana masalah (problem) digunakan untuk merumuskan tujuan akhir (TUM).2.2.5.2 Menentukan tujuan atau objektifObjektif merupakan pernyataan yang lebih spesifik atau lebih terperinci tentang hasil yang diharapkan dari tindakan perawatan yang akan dilakukan, dimana penyebab (etiologi) digunakan untuk merumuskan tujuan (TUK).2.2.5.3 Menentuka pendekatan dan tindakan keperawatan yang akan dilakukanDalam memilih tindakan keperawatan sangat tergantung terhadap sifat masalah dan sumber-sumber yang tersedia untuk memecahkan masalah.2.2.5.4 Menentukan kriteria dan standart kriteriaKriteria merupakan tanda atau indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan, sedagkan sandart menunjukkan tingkat performance yang diinginkan untuk membandingkan bahwa perilaku yang menjadi tujuan tindakan keperawatan telah tercapai.Standart mengacu pada lima tugas keluarga sedangkan kriteria mengacu kepada tiga hal, yaitu ;2.2.5.4.1 Pengetahuan (Kognitif)Intervensi ini ditujukan untuk memberikan iformasi, gagasan dan saran kepada keluarga sebagai target asuhan keperawatan keluarga.2.2.5.4.2 Sikap (Afektif)Intervensi ini ditujukan untuk membantu keluarga dalam berespon emosional, sehingga di dalam keluarga terdapat perubahan sikap terhadap masalah yang dihadapi.

2.2.5.4.3 Tindakan (Psikomotor)Intervensi ini ditujukan untuk membantu anggota keluarga dalam perubahan perilaku yang merugikan ke perilaku yang menguntungkan.Hal penting dalam penyusunan rencana asuhan keperawatan adalah ;1) Tujuan hendaknya logis, sesuai masalah dan mempunyai jangka waktu yang sesuai dengan kondisi klien.2) Kriteria hasil hendaknya dapat diukur.3) Rencana tindakan disesuaikan dengan sumber daya dan dana yang dimiliki oleh keluarga dan mengarah kepada kemandirian klien sehingga tingkat ketergantungan dapat diminimalisasi.2.2.6 Implementasi Keperawatan KeluargaImplementasi keperawatan keluarga adalah suatu proses aktualisasi rencana atau intervensi yang memanfaatkan berbagai sumber di dalam keluarga dan memandirikan keluarga dalam bidang kesehatan. Keluarga dididik untuk dapat menilai potensi yang dimiliki mereka dan mengembangkannya melalui implementasi yang bersifat memampukan keluarga untuk mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan berkaitan dengan persoalan kesehatan yang dihadapi, merawat dan membina anggota keluarga sesuai kondisi kesehatannya, memodifikasi lingkungan yang sehat bagi setiap anggota keluarga, serta memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan terdekat (Setiadi. 2008. Konsep & Proses Kperawatan Keluarga. Yogyakarta ; Graha Ilmu).Tindakan keperawatan terhadap keluarga mencakup hal-hal di bawah ini: 2.2.6.1 Menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan kebutuhan kesehatan dengan cara :2.2.6.1.1 Memberikan informasi2.2.6.1.2 Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan tentang kesehatan2.2.6.1.3 Mendorong sikap emosi yang sehat terhadap masalah2.2.6.2 Menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawatan yang tepat dengan cara :2.2.6.2.1 Mengidentifikasi konsekuensi tidak melakukan tindakan2.2.6.2.2 Mengidentifikasi sumber-sumber yang dimiliki keluarga2.2.6.2.3 Mendiskusikan tentang konsekwensi tiap tindakan2.2.6.3 Memberikan kepercayaan diri dalam merawat anggota keluarga yang sakit dengan cara :2.2.6.3.1 Mendemonstrasikan cara perawatan2.2.6.3.2 Menggunakan alat dan fasilitas yang ada di rumah2.2.6.3.3 Mengawasi keluarga melakukan perawatan2.2.6.4 Membantu keluarga untuk menemukan cara bagaimana membuat lingkungan menjadi sehat, dengan cara:2.2.6.4.1 Menemukan sumber-sumber yang dapat digunakan keluarga2.2.6.4.2 Melakukan perubahan lingkungan dengan seoptimal mungkin2.2.6.5 Memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada dengan cara :2.2.6.5.1 Memperkenalkan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga2.2.6.5.2 Membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan yang ada2.2.6.5.3 Tahap dalam tindakan keperawatan keluarga, yaitu :1) Tahap 1 : Persiapan yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut :(1) Kontrak dengan keluarga(2) Mempersiapkan peralatan yang diperlukan(3) Mempersiapkan lingkungan yang kondusif(4) Mengidentifikasi aspek-aspek hukum dan etik 2) Tahap 2 : Intervensi(1) Independent Suatu kegiatan yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan kompetensi keperawatan tanpa petunjuk dan perintah dari tenaga kesehatan lainnya. Tipe tindakan independent keperawatan dapat dikatagorikan menjadi 4 yaitu :a) Tindakan DiagnostikWawancara, pemeriksaan fisik, dan melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana, misalnya (Hb) dan membaca hasilnya.b) Tindakan terapeutikTindakan untuk mencegah mengurangi, dan mengatasi masalah tentang hipertensi yang di alami klienc) Tindakan edukatifTindakan untuk merubah perilaku klien melalui promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan terkait tentang pengertian, faktor resiko tentang hipertensi kepada klien.d) Tindakan merujukTindakan kerjasama dengan tim kesehatan lainnya.(2) InterdependentSuatu kegiatan yang memerlukan suatu kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya misalnya tenaga sosial, ahli gizi, fisioterapi dan dokter.

(3) DependentPelaksanaan rencana tindakan medis misalnya dokter menuliskan perawatan kolostomy. Tindakan keperawatan adalah mendefinisikan perawatan kolostomy bedasarkan kebutuhan individu dari klien.3) Tahap 3: DokumentasiPelaksanaan tindakan keperawatan harus diikuti oleh pencatatan yang lengkap dan akurat terhadap suatu kejadian dalam proses keperawatan. 2.2.7 Evaluasi Keperawatan KeluargaTahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan keluarga dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan. (Setiadi. 2008 : 69).2.2.7.1 Tahapan EvaluasiEvaluasi disusun menggunakan SOAP secara operasional dengan tahapan dengan sumatif (dilakukan selama proses asuhan keperawatan) dan formatif yaitu dengan proses dan evaluasi akhir.Evaluasi dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :2.2.7.1.1 Evaluasi berjalan (formatif) Evaluasi jenis ini dikerjakan dalam bentuk pengisisan format catatan perkembangan dengan berorientasi kepada masalah yang dialami oleh keluarga.2.2.7.1.2 Evaluasi Akhir (sumatif)Evaluasi jenis ini dikerjakan dengan cara membandingkan antara tujuan yang akan dicapai. Bila terdapat kesenjangan diantara keduanya, mungkin semua tahap dalam proses keperawatan perlu ditinjau kembali, agar didapat data-data, masalah atau rencana yang perlu dimodifikasi.Evaluasi disusun dengan menggunakan SOAP secara operasional.S : Hal-hal yang dikemukakan oleh keluarga secara subjektif setelah dilakukan intervensi keperawatan. O : Hal-hal yang ditemui oleh perawat secara objektif setelah dilakukan intervensi keperawatan. A : Analisa dari hasil yang telah dicapai dengan mengacu kepada tujuan terkait dengan diagnosa keperawatan.P : Perencanaan yang akan datang setelah melihat respon dari keluarga pada tahap evaluasi (Setiadi, 2008. Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga. Yogyakarta ; Graha Ilmu).

2.3 Konsep Dasar Keperawatan Jiwa2.3.1 Definisi keperawatan kesehatan jiwa dan gangguan jiwaKesehatan jiwa adalah berbagai karakteristik positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadiannya (Menurut WHO).Kesehatan jiwa adalah sikap yang positif terhadap diri sendiri, tumbuh, berkembang, memiliki aktualisasi diri, keutuhan, kebebasan diri, memiliki persepsi sesuai kenyataan dan kecakapan dalam beradaptasi dengan lingkungan (Yahoda dalam Stuart&Laraia, 1998).2.3.2 Rentang sehat jiwa2.3.2.1 Dinamis bukan titik statis2.3.2.2 Rentang dimulai dari sehat optimal-mati2.3.2.3 Ada tahap-tahap2.3.2.4 Adanya variasi tiap individu2.3.2.5 Menggambarkan kemampuan adaptasi2.3.2.6 Berfungsi secara efektif: sehatRentang sehat jiwa menurut Iyus Yosep (2000)

Sehat OptimalSakit Kronis-Mati2.3.3 Ciri-ciri sehat jiwa2.3.3.1 Seseorang dapat beradaptasi diri secara konstruktif pada kenyataan (berani menghadapi kenyataan).2.3.3.2 Mendapat kepuasan dari usahanya2.3.3.3 Lebih puas memberi daripada menerima2.3.3.4 Bebas (relatif) dari cemas2.3.3.5 Berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan memuaskan2.3.3.6 Dapat menerima kekecewaan sebagai pelajaran di kemudian hari2.3.3.7 Mengarahkan rasa bermusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif2.3.3.8 Daya kasih saying yang besar.2.3.4 Kriteria sehat jiwaKriteria sehat jiwa menurut Jahoda (Depkes, 2000) dalam Kusumawati dan Hartono, 2010. Individu yang sehat jiwa ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :2.3.4.1 Sikap positif terhadap diri sendiri2.3.4.2 Tumbuh kembang dan aktualisasi diri2.3.4.3 Integrasi (keseimbangan/keutuhan)2.3.4.4 Otonomi2.3.4.5 Persepsi realitas2.3.4.6 Kecakapan dalam berdaptasi dengan lingkungan2.3.5 Proses terjadinya gangguan jiwaAmerican Psychiatric Association (1944) mendefinisikan gangguan jiwa sebagai suatu sindrom atau pola psikologis atau perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada seseorang dan dikaitkan dengan adanya distress (misalnya gejala nyeri) atau disabilitas (yaitu kerusakan pada satu atau lebih area fungsi yang penting) atau disertai peningkatan resiko kematian yang menyakitkan, nyeri, disabilitas atau sangat kehilangan kebebasan. Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor somatik, faktor psikologik, faktor sosio-budaya, faktor keturunan, faktor konstitusi, cacat kongenital, perkembangan psikologik yang salah, deprivasi dini, pola keluarga yang patogenik, masa remaja, faktor sosiologik dalam perkembangan salah, genetika, neurobehavioral, stress, penyalahgunaan obat-obatan, psikodinamik, sebab biologis, masa tua, sebab sosiokultural, kepincangan antar keinginan dengan kenyataan yang ada, ketegangan antar faktor ekonomi dan kemajuan teknologi, perpindahan kesatuan keluarga dan masalah golongan minoritas. Tanda dan gejalanya berupa gangguan kognitif, gangguan perhatian, gangguan ingatan, gangguan asosiasi, gangguan pertimbangan, gangguan pikiran, gangguan kesadaran, gangguan kemauan, gangguan emosi dan afek dan gangguan psikomotor.Skizofrenia merupakan salah satu penyakit dari gangguan jiwa. Skizofrenia adalah suatu penyakit otak persisten dan serius yang melibatkan perilaku psikotik, pemikiran kongkret, kesulitan dalam memperoleh informasi dan hubungan interpersonal serta kesulitan dalam memecahkan masalah (Stuart, 2007). Skizofrenia biasanya mulai muncul dalam masa remaja atau dewasa muda sebelum 45 tahun. Seseorang menderita skizofrenia apabila perjalanan penyakitnya sudah berlangsung lewat 6 bulan. Sebelumnya didahului oleh gejala-gejala awal disebut sebagai fase prodromal yang ditandai dengan munculnya gejala-gejala yang tidak lazim, misalnya pikiran tidak rasional, perasaan yang tidak wajar, perilaku yang aneh, dan penarikan diri. Gejala-gejala prodromal ini sering kali tersamar dan tidak disadari oleh anggota keluarga lainnya. Baru 6 bulan kemudian gangguan jiwa skizofrenia ini muncul secara klinis nyata, yaitu kekacauan dalam alam pikir, alam perasaan dan perilaku (Hawari, 2001: 43). Gejala seperti perilaku yang aneh bisa muncul adanya suatu perilaku yang dapat membahayakan lingkungan sekitar seperti melukai orang lain, merusak lingkungan atau bahkan mencederai dirinya sendiri, perilaku tersebut biasa disebut dengan perilaku kekerasan (Dermawan, 2013).

2.4 Konsep Dasar Skizofrenia 2.4.1 Definisi SkizofreniaSkizofrenia adalah suatu penyakit otak persisten dan serius yang mengakibatkan perilaku psikotik, pemikiran konkret, dan kesulitan dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah (Stuart, 2006: 240).Skizofrenia adalah sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya (Maslim, 2002: 46).2.4.2 Etiologi SkizofreniaGangguan jiwa skizofrenia tidak terjadi dengan sendirinya begitu saja. Ada banyak faktor yang berperan dalam munculnya gejala-gejala skizofrenia. Hingga sekarang banyak teori yang dikembangkan untuk mengetahui penyebab (etiology) skizofrenia, antara lain (Hawari, 2001: 10) :2.4.2.1 Faktor genetik (turunan).2.4.2.2 Virus.2.4.2.3 Auto-antibody.2.4.2.4 Malnutrisi (kekurangan gizi).2.4.3 Macam-macam SkizofreniaDalam penggolongannya, skizofrenia dibagi dalam 5 tipe atau kelompok yang mempunyai spesifikasi masing-masing sesuai dengan gejala yang paling menonjol, yaitu: 2.4.3.1 Skizofrenia Tipe HerbefrenikSeseorang yang menderita tipe ini disebut juga disorganized type atau kacau balau yang ditandai dengan gejala-gejala seperti di bawah ini:2.4.3.1.1 Inkoherensi yaitu jalan pikiran yang kacau, tidak dapat dimengerti apa maksudnya. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata yang diucapkan tidak ada hubungannya satu dengan yang lain.2.4.3.1.2 Alam perasaan (mood affect) yang datar tanpa ekspresi serta tidak serasi (incongrous) atau ketolol-tololan.2.4.3.1.3 Perilaku dan tertawa kekanak-kanakan (gigling), senyum yang menunjukkan rasa puas diri atau senyum yang hanya dihayati sendiri.2.4.3.1.4 Waham atau delusi tidak jelas dan tidak terorganisir sebagai suatu kesatuan.2.4.3.1.5 Perilaku aneh, misalnya menyeringai sendiri, menunjukkan gerakan-gerakan aneh, berkelakar, pengucapan kalimat yang diulang-ulang dan kecenderungan untuk menarik diri secara ekstrim dari hubungan sosial.2.4.3.2 Skizofrenia Tipe KatatonikSeseorang yang menderita skizofrenia tipe ini menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut:2.4.3.2.1 Stupor Katatonik, yaitu suat pengurangan hebat dalam reaktivitas terhadap lingkungan dan atau pengurangan dari pergerakan atau aktivitas spontan sehingga nampak seperti patung, diam mebisu (mute).2.4.3.2.2 Negativisme Katatonik, yaitu suatu perlawanan yang nampaknya tanpa motif terhadap semua perintah atau upaya untuk menggerakkan dirinya.2.4.3.2.3 Kekakuan (rigidity) Katatonik, yaitu mempertahankan suatu sikap kaku terhadap semua upaya untuk menggerakkan dirinya.2.4.3.2.4 Kegaduhan Katatonik, yaitu kegaduhan aktivitas motorik yang nampaknya tak bertujuan dan tidak dipengaruhi oleh rangsang luar.Sikap 2.4.3.2.5 Tubuh Katatonik, yaitu sikap yang tidak wajar atau aneh. 2.4.3.3 Skizofrenia Tipe ParanoidSeseorang yang menderita skizofrenia tipe paranoid menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut:2.4.3.3.1 Waham atau delusiWaham yaitu keyakinan tentang suatu pikiran yang kokoh/kuat, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak cocok dengan intelegensi dan latar belakang budaya, selalu dikemukakan secara berulang-ulang dan berlebihan, biarpun telah dibuktikan kemustahilannya/ kesalahannya atau tidak benar secara umum.2.4.3.3.2 HalusinasiGangguan alam perasaan dan perilaku, misalnya kecemasan yang tidak menentu, kemarahan, suka bertengkar, berdebat, dan bertindak kekerasan. Sering kali ditemukan kebingungan tentang identitas jenis kelamin dirinya (gender identity) atau ketakutan bahwa dirinya diduga sebagai homoseksual, atau merasa dirinya didekati oleh orang-orang homoseksual.2.4.3.4 Skizofrenia Tipe ResidualTipe ini merupakan sisa-sisa (residu) dari gejala skizofrenia yang tidak begitu menonjol. Misalnya alam perasaan yang tumpul dan mendatar serta tidak serasi (inappropriate), penarikan diri dari pergaulan sosial, tingkah laku eksentrik, pikiran tidak logis, tidak rasional, dan pelonggaran asosiasi pikiran. Meskipun gejala-gejala skizofrenia tidak aktif atau tidak menampakkan gejala-gejala positif skizofrenia, hendaknya pihak keluarga tetap mewaspadainya dan membawanya berobat agar klien dapat menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari dengan baik dan produktif. 2.4.3.5 Skizofrenia Tipe Tak TergolongkanTipe ini tidak dapat digolongkan dalam tipe yang telah dijelaskan, hanya gambaran klinisnya terdapat waham, halusinasi, inkoherensi atau tingkah laku kacau.(Hawari, 2001: 64)2.4.3.6 Gejala umum skizofreniaGangguan sensori persepsi merupakan gejala umum dari skizofrenia terdapat dua jenis utama masalah persepsual yaitu halusinasi dan ilusi yang didefinisikan sebagai pengalaman atau kesan sensori yang salah terhadap stimulus sensori. (Rasmun, 2001: 23)

2.5 Konsep Perilaku Kekerasan2.5.1 Definisi Perilaku KekerasanPerilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi ini, maka perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu saat sedang berlangsung perilaku kekerasan atau riwayat perilaku kekerasan.Beberapa definisi perilaku kekerasan:Perilaku kekerasan adalah nyata melakukan kekerasan, ditujukan pada diri sendiri/ orang lain verbal maupun non verbal dan pada lingkungan. (Depkes RI, 2006)Perilaku kekerasan atau agresif merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Marah tidak memiliki tujuan khusus, tapi lebih merujuk pada suatu perangkat perasaan-perasaan tertentu yang biasanya disebut dengan perasaan marah. (Berkowitz,1993). Kemarahan adalah perasaan jengkel yang muncul sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman oleh individu.2.5.2 Rentang Respon MarahRespon marah berfluktuasi sepanjang respon adaptif dan maladaptifReapon adaptifRespon maladaptif Asertif Pasif Perilaku KekerasanDalam setiap orang terdapat kapasitas untuk berperilaku pasif, asertif, dan agesif/ perilaku kekerasan (Stuart dan Laraia, 2005).2.5.2.1 Perilaku asertif merupakan perilaku individu yang mampu menyatakan atau mengungkapkan rasa marah untuk tidak setuju tanpa menyalahkan atau orang lain sehingga perilaku ini dapat menimbulkan kelegaan pada individu.2.5.2.2 Perilaku pasif merupakan perilaku individu yang tidak mampu untuk mengungkapkan perasaan marah yang sedang dalami, dilakukan dengan tujuan menghindari suatu ancaman nyata.2.5.2.3 Agresif/ perilaku kekerasan merupakan hasil dari kemarahan yang sangat tinggi atau ketakutan (panik).Stress, cemasa, harga diri rendah, dan rasa bersalah dapat menimbulkan kemarahan yang dapat mengarah pada perilaku kekerasan. Respon rasa marah bisa diekspresikan secara eksternal (perilaku kekerasan) maupun internal (depresi dan penyakit fisik).Mengekspresikan marah dengan perilaku kontruktif, menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti dan diterima tanpa menyakiti hati orang lain, akan memberikan perasaan lega, menurunkan ketegangan sehingga perasaan marah dapat teratasi. Apabila perasaan marah diekspresikan dengan perilaku kekerasan biasanya dilakukan individu karena ia merasa kuat. Cara demikian tidak menyelesaikan ,masalah, bahkan dapat menimbulkan kemarahan berkepanjangan dan dan perilaku destruktif. Perilaku yang tidak asertif seperti menekan perasaan marah dilakukan individu seperti pura-pura tidak marah atau melarikan diri dari perasaan marahnya sehingga rasa marah tidak terungkap. Kemarahan demikian akan menimbulkan rasa bermusuhan yang lama dan suatu saat akan menimbulkan perasaan destruktif yang ditujukan kepada diri sendiri.Tabel 2.3 : Perbandingan Perilaku Asertif, Pasif dan AgresifAsertifPasifAgresif

Isi pembicaraanPositif menawarkan diri (saya dapat, saya akan)Negatif, merendahkan diri (dapatkah saya?), (dapatkah kamu?)Menyombongkan diri, merendahkan orang lain (kamu selalu, kamu tidak pernah)

Tekanan suaraSedang Cepat, lambat, mengeluhKeras, ngotot

Posisi badanTegap dan santaiMenundukkan kepalaKaku, condong kedepan

JarakMempertahankan jarak yang amanMenjaga jarak dengan sikap acuh/ mengabaikanSikap dengan jarak akan menyerang orang lain

PenampilanSikap tenangLoyo, tidak dapat tenangMengancam, posis menyerang

Kontak mataMemepertahankan kontak mata sesuai dengan hubungan yang berlangsungSedikit/ sama sekali tidakMata melotot dan dipertahankan

2.5.3 Tanda dan GejalaData perilaku kekeraasan dapat diperoleh melalui observasi atau wawancara tentang perilaku berikut ini: 2.5.3.1 Muka merah dan tegang2.5.3.2 Pandangan tajam2.5.3.3 Mengatupkan rahang dengan kuat2.5.3.4 Mengepalkan tangan2.5.3.5 Bicara keras2.5.3.6 Suara tinggi, menjerit atau berteriak2.5.3.7 Mengancam secara verbal dan fisik2.5.3.8 Melempar atau memukul benda/ orang lain2.5.3.9 Merusak barang atau benda2.5.3.10 Tidak mempunyai kemampuan mencegah/ mengontrol perilaku kekerasanData ini sesuai dengan format pengkajian untuk masalah perilaku kekerasan.

2.5.4 BERMUSUHAN KRONIKKEMARAHAN DIARAHAKAN KELUARKEMARAHAN DIARAHKAN KEPADA DIRI SENDIRIAGRESIFPERILAKU KEKERASANDEPRESIPENYAKIT FISIKMENANTANGMENGINGKARI KEMARAHANTIDAK MENGEKSPREISKANMENYADARKAN ORLA AKAN KEBUTUHANNYAMEMENUHI KEBUTUHANNYAMARAH TERATASIPENGEMBANGAN KEMARAHANMENANTANGTIDAK ADA PENYELESAIAN MASALAHMARAH BERKEPANJANGANMERASA BERKUASAMENGUNGKAPKAN KEMARAHANMERASA TIDAK ADEKUATMARAHANCAMAN ATAU KEBUTUHANSTRESANSIETASGambaran Perilaku Kekerasan

Sumber : Rawlins et all, 1993 dalam Depkes RI 2000: Dermawan 2013Gambar 2.2 Gambaran Perilaku Kekerasan2.5.5 Asuhan Keperawatan Perilaku Kekerasan2.5.5.1 Pengkajian2.5.5.1.1 Faktor predis posisiFaktor faktor yang mendukung terjadinya masalah perilaku kekerasan adalah faktor biologis, psikologis dan sosiokultural.1) Faktor Biologis(1) Instinctual Drive Theory (Teori Dorongan Naluri)Teori ini menyatakan bahwa perilaku kekerasan disebabkan oleh suatu dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat.(2) Psychosomatic Theory (Teori Psikosomatik)(3) Pengalaman marah adalah akibat dari respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal maupun lingkungan. Dalam hal ini sistem limbik berperan sebagai pusat untuk mengekspresikan maupun menghambat rasa marah.2) Faktor Psikologis(1) Frustation Aggresion Theory (Teori Agresif Frustasi)Menurut teori ini perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustasi. Frustasi terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal atau menghambat. Keadaan tersebut dapat mendorong individu berperilaku agresif karena perasaan frustasi akan berkurang melalui perilaku kekerasan.(2) Behavior Theory (Teori Perilaku)Kemarahan adalah proses belajar, hal ini dapat dicapai apabila tersedia fasilitas/ situasi yang mendukung.(3) Eksistensial Theory ( Teori Eksistensi)Bertingkah laku adalah kebutuhan dasar manusia, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi melalui berperilaku konstruktif, maka individu akan memenuhinya dengan berperilaku destruktif.3) Faktor Sosiokultural(1) Social Environment Theory ( Teori Lingkungan Sosial)Lingkungan sosial akan mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah. Norma budaya dapat mendukung individu untuk merespon asertif atau agresif.(2) Social Learning Theory (Teori Belajar Sosial)Perilaku kekerasan dapat dipelajari secara langsung maupun melalui proses sosialisasi.2.5.5.1.2 Faktor PresipitasiStressor yang mencetuskan perilaku kekerasan bagi setiap individu bersifat unik. Stressor tersebut dapat disebabkan dari luar (serangan fisik. Kehilangan, kematian dan lain-lain) maupun dalam (putus hubungan dengan orang yang berarti, kehilangan rasa cinta, takut terhadap penyakit fisik dan lain-lain). Selain itu lingkungan yang terlalu ribut, padat, kritikan yang mengarah pada penghinaan, tindakan kekerasan dapat memicu perilaku kekerasan.2.5.5.1.3 Mekanisme kopingPerawat perlu mengidentifikasi mekanisme koping klien sehingga dapat membantu klien untuk mengembangkan mekanisme koping yang konstruktif dalam mengekspresikan marahnya. Mekanisme koping yang umum digunakan adalah mekanisme pertahanan ego seperti Displacement, sublimasi, proyeksi, represi, denial dan reaksi formasi.2.5.5.1.4 PerilakuPerilaku yang berkaitan dengan perilaku kekerasan antara lain:1) Menyerang atau Menghindar (Fihgt or Flihgt)Pada keadaan ini respon fisiologis timbul karena kegiatan sistem saraf otonom beraksi terhadap sekresi ephineprin yang menyebabkan TD meningkat, takikardia, wajah merah, pupil melebar, mual, sekresi HCl meningkat, perisaltik gaster menurun, pengeluaran urin dan saliva meningkat, konstipasi, kewaspadaan juga meningkat disertai ketegangan otot, seperti rahang terkatup, tangan dikepal, tubuh menjadi kaku disertai reflek yang cepat.2) Menyatakan secara Asertif (Assertiveness)Perilaku yang sering ditampilkan individu dalam mengekspresikan kemarahannya yaitu dengan perilaku pasif, agresif, dan asertif. Perilaku asertif adalah cara yang terbaik untuk mengekspresikan rasa marah tanpa menyakiti orang lain secara fisik maupun psikologis. Disamping itu perilaku ini dapat juga untuk mengembangkan diri klien.3) Memberontak (Acting Out)Perilaku yang muncul biasanya disertai kekerasan akibat konflik perilaku Acting Out untuk menarik perhatian orang lain.4) Perilaku kekerasanTindakan kekerasan anatu amuk yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.2.5.5.2 Diagnosa KeperawatanDiagnosa keperawatan ditetapkan sesuai dengan data yang didapat, walau saat ini tidak melakukan perilaku kekerasan tetapi pernah melakukan atau mempunyai riwayat perilaku kekerasan dan belum mempunyai kemampuan mencegah/ mengontrol perilaku kekerasan tersebut.Masalah keperawatan yang mungkin muncul untuk masalah perilaku kekerasan adalah:1) Harga diri rendah2) Perilaku kekerasan3) Koping individu tidak efektif4) Perubahan persepsi sensori : halusinasi5) Resiko menciderai diri sendiri dan orang lain dan lingkungan2.5.5.3 Rencana Tindakan Keperawatan2.5.5.3.1 Tujuan tindakan keperawatan1) Tujuan Umum:Klien dapat mengontrol perilakunya dan dapat mengungkapkan kemarahannya secara asrtif.

2) Tujuan Khusus:(1) Klien dapat mengidentifikasi penyebab dan tanda-tanda perilaku kekerasan(2) Klien mampu memilih cara yang konstruktif dalam berespons terhadap kemarahannya(3) Klien mamapu mendemonstrsikan perilaku yang terkontrol(4) Klien memperoleh dukungan keluarga dalam mengontrol perilaku dan menggunakan obat dengan benar2.5.5.4 2 Tindakan keperawatanDengan menggunakan pendekatan rentang rencana keperawatan mulai dari strategi pencegahan sampai strategi pengontrolan. Pada strategi pencegahan dapat dilakukan pendidikan kesehatan, latihan asertif, kesadaran diri, komunikasi verbal dan non verbal, perunbahan lingkungan, intervensi perilaku dan pengguanan psikofarmaka. Jika strategi ini dilakukan namun klien ertambah agresif, maka teknik manajemen krisis seperti isolasi dan pengikatan harus dilakukan. Namun demikian pencegahan adalah upaya yang terbaik dlam mengelola klien dalam perilaku kekerasan.Beberapa rencana keperawatan yang berkaitan dengan perilaku kekerasan: Tabel 2.3 Rencana pendididkan kesehatan pengekspresian marah secara tepatIsiKegiatan instruksionalEvaluasi

Bantu klien mengidentifikasi marahnya Fokuskan pada perilaku non verbal Mengekspresikan merah secara non verbal melalui bermain peran (Role Playing) Klien mendemonstrasikan sikap tubuh dan ekspresi wajah pada saat marah

Berikan kesempatan mengekspresikan marah Gambarkan yang biasanya dapat menimbukan rasa marah yang tepat Klien dapat menggambarkan situasi marah dengan respon yang sesuai

Latihan ekspresi marah Bermain peran dengan membayangkan respon yang sesuai terhadap marah Klien ikut serta dalam bermain peran dan mengidentifikasi perilaku yang sesuia untk ekspresi marah

Terapkan ekpresi marah pada situasi nyata Bantu klien mengidentifikasi situasi nyata yang membuat ia marah Bermain peran menghadapi obyek yang menimbulkan rasa marah Klien mengidentifikasi situasi nyata yang telah membuat marah Klien mampu mengekspresikan merahnya melalui peran bermain Berikan umpan balik apabila klien dapat mengekspresikan perasaannya.

Identifkasi alternatif yang digunakan untuk mengekspresikan merahnya Buat daftar beberapa cara ekpresi marah tanpa konfrontasi langsung Diskusikan alternatif situasi yang sesuai yang akan digunakan Klien ikut serta mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan digunakan

Hadapi klien dengan berperan sebagai orang yang menjadi sumber marah Berikan dukungan selama konfrontasi bila diperlukan Diskusikan pengalaman yang dirasakan Klien mengidentifikasi perasaan marahnya dan dapat menghadapi obyek yang membuatnya marah dengan cara yang positif/ sesuai

Tabel 2.4 Tindakan keperawatan klien kesulitan untuk mengekspresikan merahnya.Prinsip umumRasionalTindakan keperawatan

Mengekspresikan marah secara esertif Perilaku pasif akan memperkuat harga diri Bina hubungan saling percaya Bantu klien mengenali perasaan dan batasan

Pengekspresikan marah secara asertif Kemarahan yang ditekan akan menyebabkan depresi Perilaku asertif juga menyebabkan rasa tidak aman dan harga diri rendah Perilaku asertif akan menghasilkan harga diri tinggi dan dapat menghindarkan diri dari melakukan tindakan kekerasan pada orang lain Komunikasikan bahwa marah itu normal Identifikasi mekanisme koping yang biasa digunakan Berikan dukungan pada mekanisme koping yang konstruktif Eksplorasi alternatif perilaku. Bantu klien untuk beralih mengekspresikan perasaannya secara asertif Berikan umpan balik

Peningkatan berhatian pada perilakang positifu Memberikan batasan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima akan meningkatkan sosialisasinya Ekspresi perasaan adalah suatu proses yang membantu klien untuk saling menghargai orang lain Menetapkan batasan marah Marah dapat dipelajari klien dan lebih efektif dari mekanisme koping Informasikan batasan perilaku yang dapat diterima berikut alasannya Klarifikasi kembali tanggungjawab klien terhadap perilakunya Berikan batasan konsekuensi untuk pelanggaran peraturan yang telah disepakati Tingkatkan kesepakatan staf terhadap batasan-batasan yang sesuai Konsisten terhadap batasan-batasan telah ditetapkan bersama Berikan umpan balik positif apabila berhasil

Lindungi diri dari usaha melukai diri sendiri maupun orang lain Perilaku kekerasan mempunyai resiko tinggi untuk menciderai diri dan orang lain Perasaan bersalah akan menimbulkan tekanan psikologis, apabila tidak dapat mengontrolnya individu dapat melukai orang lain Ciptakan rasa aman Pertahankan sikap maupun lingkungan dengan tenang Kontrol emosi dan tanda-tanda ketegangan Berikan obat anti cemas atau anti psikotik Hindari pertentangan dengan klien yang dapt merendahkan dirinya

Tabel 2.5 Respon tidak terapeutik terhadap ekspresi marahResponCiri Utama

Bertahan

Membalas dendam

Merendahkan

Menghindari

Kemarahan klien diinterpretasikan sebagai penyerangan dengan penjelasan bahwa situasi menyerang itu tidak adil atau pengecut.

Menempatkan diri pada status yang lebih tinggi dengan harapan dapat menghukum orang lain dan mengekspresikan kemarahannya.

Ciri utamanya adalah mendukung bahwa dengan sikap sombong / menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi dapat menurunkan emosi klien.

Tidak mengakui atau mengabaikan perasaan klien

Tabel 2.6 Proses Belajar AsertifProses Belajar Asertif

1. Observasi perilaku anda2. Buat catatan tentang perilaku asertif dan tidak asertif3. Pilih satu situasi untuk menguji perilaku anda4. Ulangi perilaku anda dalam situasi yang berbeda5. Observasi apakah tindakan anda efektif untuk situasi yang berbeda6. Identifikasi alternatif respon7. Bayangkan bagaimanan anda menempatkan diri untuk melakukan tindakan yang efektif, ulangi latihan tersebut pada situasi yang berbeda8. Latih untuk melakukan hubungan baru dengan situasi nyata9. Siapkan diri anda untuk menerima umpan balik dan bersikap pesitif terhadap tanggapan orang lain

Prinsip yang perlu diperhatikan pada pengelolaan klien perilaku kekerasan: (1) Staf diberi latihan mengenai pencegahan dan pengelolaan klien perilaku kekerasan termasuk bermain peran.(2) Perbandingan Perawat Klien 1: 1.(3) Untuk tindakan pengamanan dilakuakn secara kompak, tidak dibenarkan menghadapi klien Perilaku Kekerasan seorang diri.(4) Berikan informasi tindakan yang akan dilakukan ataupun pemberian obat yang berkaitan dengan perilaku kekerasan.(5) Lindungi bagian tubuh vital staf dari upaya perlukaan.(6) Nbila situasi dapat diatasi, segera diskusikan insiden yang terjadi.(7) Setelah klien tenang dan dapat mengontrol perilakunya beri kesempatan kepadanya untuk mengekspresikan perasaannya.(8) Berikan penguatan positif bila klien dapat mengekspresikan perasaannya.2.3.1.1 Tindakan Keperawatan2.3.1.1.1 Tindakan keperawatan untuk pasien1) Tujuan(1) Pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan(2) Pasien dapat mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan(3) Pasien dapat menyebutkan jenis perilaku kekerasan yang pernah dilakukannya(4) Pasien dapat menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukannya(5) Pasien dapat menyebutkan cara mencegah/ mengontrol perilaku kekerasannya(6) Pasien dapat mencegah/ mengontrol perilaku kekerasannya secar fisik, spiritual, sosial, dan denga terapi psikofarmaka2) Tindakan(1) Bina hubungan saling percayaDalam membina hubungan slaing percaya perlu dipertimbangkan agar pasien merasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan saudara. Tindakan yang harus saudara lakukan dalam rangka membina hubungan saling percaya adalah:a) Mengucapkan salam terapeutikb) Berjabat tanganc) Menjelaskan tujuan interaksid) Membuat kontrak topik, waktu dan tempat setiap kali bertemu pasien.(2) Diskusikan bersama pasien penyebab perilaku kekerasan saat ini dan yang lalu.(3) Diskusikan perasaan pasien jika terjadi penyebab perilaku kekerasana) Diskusikan tanda dan gejala perilaku kekerasan secara fisikb) Diskusikan tanda dan gejala perilaku kekerasan secara psikologisc) Diskusikan tanda dan gejala perilaku kekerasan secara sosiald) Diskusikan tanda dan gejala perilaku kekerasan secara spirituale) Diskusikan tanda dan gejala perilaku kekerasan secara intelektual(4) Diskusikan bersama pasien perilaku pasien yang biasa dilakukan pada saat marah secara:a) Verbalb) Terhadap orang lainc) Terhadap diri sendirid) Terhadap lingkungan(5) Diskusikan bersama pasien akibat perilakunya(6) Diskusikan bersama pasien cara mengontrol perilaku kekerasan secara:a) Fisik : pukul kasur dan bantal, tarik nafas dalamb) Obatc) Spiritual : sholat/ berdoa sesuai keyakinan pasien(7) Latih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara fisika) Latihan nafas dalam dan pukul kasur-bantalb) Susun jadwal latihan nafas dalam dan latihan pukul kasur-bantal(8) Latih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara sosial/ verbala) Latih mengungkapkan rasa marah secara verbal: menolak dengan baik, meminta dengan baik, mengungkapkan perasaan dengan baikb) Susun jadwal latihan mengungkapkan marah secara verbal(9) Latih pasien mengontrol perilaku kekerasan secara spirituala) Latih mengontrol marah secara spiritual : sholat, berdoab) Buat jadwal latihan sholata dan berdoa(10) Latih pasien mengontrol perilaku kekerasan dengan patuh minum obata) Latih pasien minum obat secara teratur dengan prinsip lima benar (benar nama pasien, benar nama obat, benar cara minum obat, benar waktu minum obat, benar dosis obat) disertai penjelasan guna obat dan akibat berhenti minum obatb) Susun jadwal minum obat secara teratur (11) Ikut sertakan pasien dalam terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi mengontrol perilaku kekerasan3) Tindakan keperawatan dengan menggunakan pendekatan Strategi Pelaksannan (SP)(1) SP 1 Pasien :Membina hubungan saling percaya, identifikasi perasaan marah, tanda dan gejala yang dirasakan, perilaku kekerasan yang dilakukan, akibatnya serta mengontrol secara fisik 1.Fese Orientasi:Assalamualaikum Mas, perkenalkan nama saya Ardyana Eka Putri, panggil saya Ardyana, saya perawat yang hari ini akan merawat Mas. Nama Mas siapa? Senangnya dipanggil apa?Bagaimana perasaan Mas saat ini? Masih ada perasaan kesal atau marah?Baiklah kita akan berbincang-bincang sekarang tentang perasaan marah MasBerapa lama Mas mau kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 10 menit?Dimana enaknya kita duduk untuk berbincang-bincang pak? Bagaimana kalau diruang tamuFese Kerja: Apa yang menyebabkan Mas marah? Apakah sebelumnya Mas pernah marah? Terus, penyebabnya apa? Samakah dengan yang sekarang? Oiya, jadi itu penyebab Mas marahPada saat penyebab marah itu ada, apa yang Mas rasakan? (tunggu respons pasien)Apakah merasakan kesal kemudian dada Mas berdebar-debar, mata melotot, rahang terkatup rapat, dan tangan mengepal?Setelah itu apa yang Mas lakukan? O iya, jadi Mas mengamuk dan memecahkan piring, apakah dengan cara ini masalah Mas selesai? Iya, tentu tidak. Apa kerugian cara yang Mas lakukan? Betul, keluarga Mas jadi takut, piring-piring pecah. Menurut Mas adakah cara lain yang lebih baik? Maukah Mas belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian?Ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan, Mas. Salah satunya dengan cara fisik. Jadi melalui kegiatan fisik disalurkan rasa marah.Ada beberapa cara, bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu?Begini Mas, kalau tanda marah-marah tadi sudah bapak Mas rasakan maka Mas berdiri, lalu tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan/tiup perlahan-lahan melalui mulut seperti mengeluarkan kemarahan. Ayo coba lagi, tarik nafas dari hidung, tahan dan tiup melalui mulut. Nah, lakukan 5 kali. Bagus sekali, Mas sudah bisa melakukannya. Bagaimana perasaannya?nah, sebaiknya latihan ini Mas lakukan secara rutin, sehingga bila sewaktu-waktu rasa marah itu muncul, Mas sudah terbiasa melakukannya.Fase Terminasi :Bagaimana perasaan Mas setelah berbincang-bincang tentang kemarahan Mas?Iya jadi ada beberapa penyebab Mas marah .(sebutkan) dan yang Mas rasakan .(sebutkan) dan yang Mas lakukan .(sebutkan) serta akibatnya ..(sebutkan)Coba selama saya tidak ada, ingat-ingat lagi penyebab Mas marah yang lalu, apa yang Mas lakukan kalau Mas marah yang belum kita bahas dan jangan lupa latihan nafas dalamnya MasSekarang kita buat jadwal latihannya ya Mas, berapa kali Mas mau latihan nafas dalam? Jam berapa saja Mas?Baik, bagaimana kalau besok saya datang lagi dan kita latihan cara yang lain untuk mencegah/mengontrol marah, Tempatnya di sini ya Mas.Assalamualaikum