Sviluppo dell’economia rurale: X-XIV secolo

Transcript of Sviluppo dell’economia rurale: X-XIV secolo

Nella pagina precedente:Giovane boscaiolo, prima metà del XIV secolo (Alba, palazzo Serralunga, sala superiore).

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 58

1. Una città in espansione. 2. Un variegato mantoboschivo. 3. Le forme di gestione della proprietà fon-diaria. 4. Sviluppi trecenteschi: tra frammentazione delpossesso contadino e rivalutazione della rendita. 5. Frariaccorpamenti fondiari e gestione diretta della terra: lagrangia cistercense di Rivoli. 6. Tipologie di colture: icereali e la vite. 7. L’avanzata del castagno. 8. L’alleva-mento animale, i prati e i fossati.

La posizione geografica di Alba fu da sempre un fat-tore rilevante nella strutturazione del paesaggio agrarioe dell’economia rurale del suo distretto; la città è situataai piedi del complesso collinare della Bassa Langa,lungo il corso del fiume Tanaro1, alla sinistra del qualesi apre il territorio del Roero, l’Astisio medievale, chenella sua parte occidentale presenta un altipiano on-dulato uniformemente. Lo sfruttamento del suolo, sindalle epoche più antiche e per tutto il Medioevo, attra-verso l’impianto di colture cerealicole, vigneti e casta-gneti, concorse a formare un paesaggio mosso e ancoraoggi di grande suggestione. L’ambiente, lungi dall’es-sere un semplice fondale sul quale proiettare le vicendepolitiche, può essere infatti letto come un prodotto del-l’agire umano2, nel quale le modifiche del territoriosono state nel tempo stimolate da scelte economiche esociali tendenti a creare i presupposti della sopravvi-venza della comunità, in un rapporto stretto tra colture,sostrato sociale e organizzazione del paesaggio3.Pur nella relativa scarsità di documentazione dispo-

nibile, è possibile rintracciare attestazioni delle profondemetamorfosi conosciute dal paesaggio rurale albese so-prattutto durante i secoli XII e XIV; esse contribuirono acreare l’immagine articolata che questo territorio ancoraoggi presenta4. Un lungo processo di valorizzazione agra-ria interessò infatti in quei secoli tutto il Piemonte sud-oc-cidentale e, attraverso disboscamenti e bonifiche, permiseun complessivo aumento della superficie destinata a col-tura riducendo quella occupata dagli incolti e dall’origi-nario manto boschivo che doveva coprire ampie porzionidi territorio. Riflessi di tale fenomeno sono desumibilidalla documentazione, laddove essa fa riferimento amicro toponimi come roncalia, che rimandano ad unapiù o meno recente opera di dissodamento5.Sebbene difficilmente quantificabile, l’espansione

dei coltivi fu, come nel resto d’Europa, direttamente

connessa alla crescita della popolazione. L’abbondanzadi uomini coinvolse la stessa città, giacché la disponi-bilità di risorse alimentari consentì a un numero sempremaggiore di persone di stabilire la propria residenzaentro le mura, acquisendo lo status di cittadini, senzaperaltro abbandonare – almeno in buona parte dei casi– la coltura delle terre circostanti. Il rinnovato dinami-smo della vita urbana si riflesse anche nello sviluppodelle attività mercantili.

1. Una città in espansione

L’andamento della popolazione nel Piemonte me-dievale è stato oggetto di indagini approfondite chehanno valorizzato la disponibilità di una documenta-zione ricca, benché frammentaria e discontinua, edhanno potuto fornire importanti indicazioni sul numerodegli uomini e sulle tendenze nel lungo periodo6. Ladocumentazione medievale infatti, pur non essendo im-mediatamente utilizzabile per un’indagine quantitativa intale ambito a causa della natura stessa delle fonti, trat-tandosi spesso di elenchi di natura militare o fiscale e,dunque, relativi solamente ad alcune fasce della popola-zione è tuttavia indirettamente sfruttabile, con le oppor-tune cautele metodologiche, per ricavare prezioseindicazioni circa l’incremento o il decremento di una co-munità e avanzare stime, anche se ampiamente indica-tive, circa la consistenza degli insediamenti. I dati cosìricavati, spesso limitati a singoli periodi maggiormentedocumentati, non rivestono tuttavia valore assoluto, madivengono veicolo di informazione se raffrontati conquelli di altre comunità presenti nella medesima area econ la particolare congiuntura socio-economica del mo-mento considerato. Le possibilità di attrazione di Albasono state infatti influenzate anche dalla posizione geo-grafica della città, situata all’interno di un’area caratte-rizzata dalla presenza di insediamenti modesti e dallavicinanza con Asti, centro di maggiore consistenza de-mica7.La situazione documentaria relativa ad Alba non

consente di poter ricavare dati certi in merito al popo-lamento. Una stima indiziaria per il periodo di maggioreespansione della città, all’inizio del XIII secolo, è stataavanzata da Francesco Panero sulla base di una quan-tificazione indiretta della probabile consistenza nume-rica entro il territorio racchiuso dalle mura cittadine8 –

Sviluppi dell’economia rurale: X – XIV secolo

di Laura Bertoni, Società Studi Storici di Cuneo

59

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 59

un’area di poco inferiore ai 35 ettari – tenendo contodella densità abitativa calcolata per Bologna all’epocadelle sua massima espansione9. Tali calcoli hanno por-tato a valutare il numero complessivo degli abitanti inuna cifra oscillante tra le 4.000 e le 5.000 unità10.La plausibilità del dato proposto è stata data anche

dal confronto con la vicina Vercelli che, su un’esten-sione doppia, ospitava circa 10.000 abitanti alla finedel Duecento11.La consistenza demica di Alba nel XIII secolo può

essere dunque paragonata a quella di Moncalieri (1104fuochi, pari a circa 4.500 abitanti, nel 1268-85), di Savi-gliano (1449 fuochi attestati nel 132012, corrispondentia circa 5.000 – 7.000 abitanti) e di Mondovì (5.000 abi-tanti stimati nel periodo pre-crisi)13. Per quanto con-cerne il valore demografico da attribuire al numero deifuochi si ritiene che il coefficiente da applicare per ot-tenere una stima approssimativa della popolazionepossa oscillare tra un minimo di 3,5 e un massimo di 6,essendo la composizione dei fuochi variabile secondoi livelli sociali e secondo la particolare congiuntura so-cioeconomica14.La fase espansiva duecentesca è indirettamente te-

stimoniata per Alba anche dalla creazione di un Borgoa ridosso delle mura cittadine e protetto da un fossato,circostanza indicativa del fatto che lo spazio abitabiledisponibile era in fase di saturazione e che le nuove fa-miglie immigrate iniziavano a creare insediamenti sta-bili nella fascia periurbana, destinati a fondersi con iltessuto cittadino.Il Borgo (Burgus o Burghetus) si trovava nella parte

meridionale della città e consisteva probabilmente inun insediamento modesto, con poche costruzioni, com-preso in un ampliamento della cinta muraria15: in essotrovarono sede, dal 1250, la Chiesa di Santa Maddalenadegli Umiliati («ordo fratrum Humiliatorum de BurgoAlbensi»)16 e, a inizio Trecento, il monastero di SantaCaterina «de Burgo Albe»17 che vi possedette un ospe-dale («in quo tenetur modo hospitale»)18. La vicinanzacon questi due enti orientava talora le scelte economi-che degli abitanti che spesso cedevano le case confi-nanti ai religiosi stessi: nel 1263 Opicius Frepus19 e nel1278 Pietro di Trezzo20 vendettero al priore degli Umi-liati case limitrofe. Sono tuttavia attestate anche transa-zioni tra privati: Bernardo Barberio cedette al generoGiovanni Marenco di Neive una abitazione «in Burgeto»21.Oltre la cinta ed il fossato si stendeva una zona ad agri-coltura intensiva, che, a partire dal Trecento, fu caratte-rizzata dalla presenza dell’alteno22.Nel corso del secolo XIV le crisi demografiche

avrebbero penalizzato la città, che ospitò una popola-zione più limitata e complessivamente inferiore alle5.000 unità. Tale considerazione, formulata da LuciaSandri, nasce dal fatto che, pur in assenza di dati per ilXV e il XVI secolo, l’ammontare della popolazione nel

1623 – 2.500 abitanti – fa ritenere che la città avesse co-nosciuto una diminuzione della popolazione al di sottodei livelli duecenteschi già all’inizio del XV secolo23.A partire dagli anni Venti del Trecento il Piemonte

fu infatti interessato da un calo pressoché generalizzatodei livelli demici24 e da un’inversione della tendenzaall’incremento demografico che aveva interessato, du-rante il XIII secolo, soprattutto le città. La diminuzionedella popolazione venne interrotta da temporanei fe-nomeni di ripresa, ma conobbe una brusca caduta inoccasione dell’ondata di mortalità causata dal diffon-dersi della peste che infierì sul Piemonte tra il 1348 e il1350, quando la popolazione risultava già sensibil-mente ridotta dalla precedente fase di declino demo-grafico25.Sino a tutto il XIII secolo Alba costituì dunque un

centro di attrazione demografica. Allo stato della do-cumentazione disponibile è però difficile individuarecon precisione quale fosse il bacino di immigrazionedella città, ma è possibile ipotizzare che si trattasse so-prattutto di un inurbamento dal contado26. Quello versoi centri urbani costituisce uno dei tanti fenomeni mi-gratori che contribuirono ad alimentare un processo diridistribuzione della popolazione nella regione, rinno-vandone il tessuto insediativo. Il termine «migrazione»comprende infatti una serie di fenomeni molto diffe-renti tra loro che riguardano i grandi movimenti col-lettivi, gli inurbamenti dalla campagna, i flussi dimercanti, artigiani e studenti, gli spostamenti dovuti aragioni politiche e quelli legati ad attività stagionali,tutte manifestazioni di complesse dinamiche sociali edeconomiche27.Una consolidata tradizione di studi ha letto il feno-

meno delle migrazioni verso la città come una delle piùevidenti manifestazioni del rapporto di progressiva su-bordinazione del contado in funzione dello sviluppocittadino28, anche se non mancano approcci successiviche hanno riconsiderato il fenomeno in un’ottica piùcomplessa, volta a far emergere la funzione di riequili-brio tra risorse e popolazione tra aree diverse che glispostamenti di popolazione potevano nascondere, adesempio nel caso di talune zone rurali o montane de-stinate a divenire aree esportatrici di uomini e riserve dimanodopera29. Per quanto riguarda la particolare posi-zione di Alba, l’opinione espressa da Francesco Paneroè che la presenza nella medesima area di importantivillenuove, come Mondovì, Cuneo, Fossano, Cherasco,Savigliano e Bra, abbia influito negativamente sull’in-cremento demografico della città, così come la vici-nanza di un centro economicamente e politicamenteforte come quello di Asti30.

Nella fase di espansione demografica ebbero unruolo importante i giuramenti di cittadinatico31 impostia signori e a membri di consortili locali del territoriocostretti ad inurbarsi32 e a partecipare attivamente nella

LAURA BERTONI60

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 60

difesa della città e del suo territorio33. Tali atti politiciavevano anche riflessi sul popolamento, stimolando ilmovimento spontaneo della popolazione fra campagnae città: un movimento che, con la fortunata scoperta diqualche nuovo fondo documentario, potrebbe forse es-sere affrontato con risultati convincenti.

2. Un variegato manto boschivo

La frequente presenza di fitotoponimi34 che evocanol’antica presenza di olmi, salici, cerri, roveri – in planode Olmeta o de Ulmea, in Cerrea, in Salexeta, in Cer-reto, in Cerrello, ad Salixillos35, in Roerine36 – contri-buisce a restituire la visione di un ambiente naturale

dove la presenza del bosco segnò fortemente il territo-rio, tanto da rimanere nella memoria collettiva anchedopo la sua trasformazione in arativi. La documenta-zione fa menzione, per il periodo considerato, di cer-reti e castagneti, di estensione contenuta, che sialternavano alle vigne e ai campi coltivati. In particolarela porzione più vasta del distretto albese, le Langhe,presenta ancora estese zone boschive poiché, a causadella loro conformazione pedologica, esse erano pocoadatte alla cerealicoltura che, dalla metà del XIV secolo,veniva pertanto praticata in associazione con la vite37.Anche dopo la fase espansiva duecentesca, tratti di

selva erano presenti nei dintorni della città. Essi ap-paiono come oggetto di molteplici transazioni: nel1306, per esempio, il priore della confratria del Santo

61

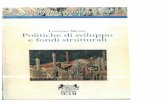

Alba all’inizio del XIX secolo (ASTo, Riunite, Catasto francese, All. A, pf. 67).

SVILUPPI DELL’ECONOMIA RURALE: X – XIV SECOLO 61

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 61

Spirito di Alba permutava due appezzamenti di arativosituati al Colombero38, in località Pixapolla con unbosco ubicato in Riveria39. Anche i cittadini albesi pos-sedevano e scambiavano questi ultimi lembi di anti-che foreste: nel 1342 la vedova Agnesina vendette aGuglielmo Vido una peciola di bosco situata in Loca-xio per una cifra pari a trenta soldi in moneta di Asti40

e nel 1363 Guglielmo Rosso lasciò in legato alla chiesadi San Martino una porzione di foresta, sita ad Gom-bam41.La natura delle fonti disponibili tuttavia, pur potendo

suggerire la presenza di un variegato manto boschivo,non consente di avanzare alcun dato quantitativo sullapercentuale del territorio interessato. Anche i dati ricavatidall’analisi dei catasti di epoca moderna, non possonoche rimandare un’immagine parziale di tale fenomeno,essendo basati su denuncie effettuate da privati che esclu-devano la grande proprietà ecclesiastica esente42.L’incolto nelle sue varie forme – dal bosco al ger-

bido, al pascolo permanente, ai territori coperti da vi-mini, rovi e sterpi – pur riducendo la propria estensioneper l’avanzata delle colture, continuò a rivestire unruolo fondamentale nel mantenere un equilibrio nellosfruttamento delle risorse, fornendo un’indispensabileintegrazione nell’economia contadina. La presenza ditali aree permetteva infatti lo svolgimento di attivitàcome il pascolo, il rifornimento di legna e di frascheper l’alimentazione animale, la raccolta di frutti spon-tanei e la caccia43. L’importanza economica di questispazi è testimoniata anche per un’epoca più antica: nel989 Adalrico, figlio di Gisolfo, donò alle monache diSanta Maria delle Grazie un appezzamento di gerbido,situato in luogo detto Pereda44.La presenza di zone di bosco, di gerbido o di in-

colto, anche in località vicine alla città e densamente sfrut-tate, è rintracciabile nelle fonti per l’XII e il XIII secolo: adesempio nella zona a meridione della città, tra il Tanaro eil torrente Cherasca, verso Diano, nella località di Rivoli45,area interessata – come si vedrà in seguito – da uno deimaggiori interventi di ricomposizione fondiaria attestatiper l’Albese, ma anche in Asiglione46, in Prato Longo,presso Verduno47, in Marcenasco48 e verso Santa Vittoria,lungo le sponde del Tanaro49. Ancora nel XIV secolo l’im-portanza economica dello sfruttamento dell’incolto è benpercepibile: nel 1392 il rettore dell’ospedale di Santo Spi-rito investì a fitto perpetuo un appezzamento di terra ger-bida con alberi situata nel territorio di Alba, in Valle Sassia,per un canone anno di 20 soldi in moneta di Asti50.L’esistenza di queste zone, ricostruibile attraverso

numerose testimonianze nella documentazione albeseche menzionano terre inculte e gerbidi (zerbi, gerbi),era favorita dalla presenza di corsi d’acqua naturali eartificiali, i quali, come si vedrà meglio in seguito, lungogli argini consentivano lo sviluppo di una peculiare ve-getazione. In generale, l’attenzione dedicata alla pre-

senza di alberi sui fondi, in particolare di specie utilicome i castagni o i salici, divenne più evidente nelcorso del tempo, man mano che le esigenze dell’agri-coltura sottraevano spazio all’incolto e al manto bo-schivo. Nei contratti stipulati a partire dalla secondametà del XIV secolo veniva esplicitata, seppur in ma-niera generica, l’eventuale presenza di piante sul fondo:nel 1383, ad esempio, il ministro dell’ospedale delSanto Spirito concesse a fitto perpetuo una porzione diterra situata oltre il corso del Tanaro, in «Collareta, cumarboribus in ea existentibus»51.

3. Le forme di gestione della proprietà fondiaria

Accanto alla varietà delle colture esistenti sul terri-torio — dai campi, alle vigne, alle varie forme di usodell’incolto – il paesaggio agrario era strutturato in fun-zione delle differenti forme nella gestione e nell’utilizzodella terra che si erano succedute nel tempo e a tratticoesistevano nelle lunghe fasi di passaggio da un tipodi organizzazione ad un altro. Esse contribuivano a de-terminare i tratti dell’articolato sistema di sfruttamentodella terra, testimoniando la progressiva crescita dellacittà e della sua influenza sul contado52, sia in termininumerici di accrescimento della popolazione e dellesue esigenze alimentari, sia dal punto di vista dell’eco-nomia urbana che comportava significative ripercus-sioni anche nella struttura agraria del territorio.In pieno Duecento coesistevano nell’Albese tracce

di modelli differenti di gestione della proprietà agraria,dove a sopravvivenze dell’antica organizzazione fondiaria,si poteva rilevare l’esistenza di una piccola proprietà cit-tadina e contadina estremamente frazionata e la presenzadi aziende di concezione maggiormente innovativa53.Tracce dell’antica forma di conduzione agraria della

grande proprietà terriera, definita dagli storici come «si-stema curtense»54, dissolta già dalla fine del XII secolo,sono ancora rinvenibili, nell’epoca successiva, graziealla sopravvivenza di menzioni che facevano riferi-mento al «manso», l’unità di conduzione agraria, o a suesuccessive suddivisioni o ripartizioni.Testimonianze della fase di transizione dal sistema

curtense classico verso nuove modalità gestione emer-gono da un documento di consegna di terre effettuatodai signori di Montersino55. La realtà più antica è per-cepibile dai riferimenti ai mansi, o alle frazioni dimanso, per i quali erano dovute opere di aratura o inoccasione della mietitura o della vendemmia, oltre a uncanone parziario, relativamente lieve, di un quinto dellemessi, accanto ad uno sensibilmente più elevato per levigne, per le quali era dovuta la metà del vino. Tali cor-responsioni erano integrate dai censi dovuti ai dominie che facevano riferimento a un rapporto di subordi-nazione signorile. Essi comprendevano banni, fodri, do-

LAURA BERTONI62

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 62

nativi di pani, focacce, capponi, spalle di maiale, ob-blighi di accoglienza o albergarie nei confronti del do-minus e dei suoi armigeri, milites e scudieri, aiutifinanziari per la costituzione della dote alle figlie del si-gnore o di un eventuale riscatto per la sua prigionia.Accanto ai detentori di mansi, coloro che avevano in

concessione singoli appezzamenti di terra o di vignaerano tenuti al pagamento di un fictum in denaro o inuna quota parte dei prodotti, mentre si riducevano no-tevolmente i canoni e le opere richieste.Dal XII secolo, infatti, mansi e frazioni di manso, de-

tenuti a titolo consuetudinario, si avviarono a diventarepossedimenti tributari di semplici censi, con l’esclusionedi qualsiasi servizio di lavoro, mentre il dominio utilesulla terra si andò lentamente identificando con la pro-prietà assoluta e il canone dovuto assunse l’aspetto diun semplice onere reale gravante sul fondo56. Per tuttii concessionari era garantita la possibilità di vendere laterra detenuta, cedendo al proprietario un terzo dellasomma percepita e un canone di entratura, detto acon-çamentum, nel momento in cui il manso fosse perve-nuto in eredità ad una figlia femmina che, attraverso ilmatrimonio, avrebbe permesso l’ingresso di un nuovocapofamiglia57.La sopravvivenza del termine «manso» come misura

agraria non più strettamente connessa all’appartenenzaad una curtis è rilevabile per i primi decenni del Due-cento in un elenco di diritti vantati dal comune di Albasu terre del distretto redatto nel 122458. Nella descri-zione relativa a Trezzo59 si fa infatti riferimento al mansointeso come unità ideale utile per la esatta determina-zione dei diritti signorili spettanti per quote frazionarie:«et istud tercium domini Martini et domini Uberti estXIIII mansi et isti XIIII mansi sunt ita boni quod benesuper totum valent integre quartam partem Trecii, cumTrecium non sit nisi L mansi». Allo stesso modo il rife-rimento ad una curtis presso la medesima località fa-rebbe pensare all’esistenza di un antico domocoltile dicui persisteva il ricordo del nome, senza più alcunaconnessione con l’antica organizzazione economica.Ancora in un consegnamento di terre relative alla me-desima località e redatto nell’aprile del 1242 venneroelencati, oltre alle parcelle di arativo, di vigna e di ca-stagneto, anche porzioni di manso ed è possibile tro-vare, oltre ai canoni conteggiati in staia di cereali, anchequote dovute per donativi («terciam partem duorum ca-ponum et duarum foaciarum et duo ova») e giornate dilavoro con o senza animali «duas roxias boum, duas ro-xias ad vineam»60.L’eredità di questo modello di gestione della terra è

percepibile altresì nei patti agrari a lungo termine, at-testati come consuetudinari in epoca successiva poichéi titolari di antichi mansi o di loro porzioni avevano co-stituito di fatto un possesso duraturo e trasmissibile61

sulle terre avute in locazione dai signori.

Attraverso un formale atto di investitura il conces-sionario entrava in possesso del dominio utile sullaterra, per il quale era dovuta, oltre al pagamento pe-riodico di un canone, anche la corresponsione di unaquota in denaro o in natura a titolo di investitura, comesopra ricordato, nei confronti del detentore del cosid-detto «diritto eminente». La gestione del fondo era suc-cessivamente lasciata all’iniziativa dell’utilista, poichénessuna indicazione colturale o prescrizione circa losvolgimento dei lavori agricoli era inserita all’internodelle pattuizioni. Venivano così riconosciuti ampi dirittisulla terra affittata, che poteva essere lasciata in eredità,venduta o subaffittata62.L’alienazione e la trasmissione di diritti sulla terra

comportava come effetto non solo quello di garantirneuna più ampia distribuzione e commerciabilità, intro-ducendo di fatto un maggiore dinamismo e stimolandola formazione di un mercato della terra, ma era ancheall’origine di un elevato frazionamento nel possesso deifondi63. Mercanti ed artigiani urbani, ma anche stratieconomicamente più elevati degli abitanti del contado,disponevano infatti delle risorse finanziarie necessariead animare il meccanismo delle concessioni enfiteuti-che in perpetuum e il successivo trasferimento di dirittisulla stessa64.A partire dal XIII secolo si consolidò l’impiego di

rapporti fondiari di lunga durata, nella forma dell’inve-stitura ad fictum o dell’enfiteusi, a fronte della riscos-sione, da parte dei proprietari, di canoni annuali indenaro di importo ben più consistente dei censi pura-mente ricognitivi chiesti anteriormente, accompagnatitalvolta da una quota in natura consistente in alcunestaia di grano o vino, uso che divenne generalizzatonel corso del Duecento65. Il contratto, grazie alla suaflessibilità poteva essere applicato a diverse tipologiedi beni: arativi, prati, vigne, gerbidi e boschi.La crescita dei diritti degli enfiteuti influenzò la co-

stituzione in materia di una consuetudo Albe e di unoius ficti che andavano a regolare i rapporti tra conce-denti e concessionari e vennero in seguito recepiti neglistatuti comunali del tardo Medioevo66. Espliciti riferi-menti a tali pratiche locali in materia di canoni sonorinvenibili nella documentazione prodotta dai maggioriistituti religiosi che possedevano varie proprietà nel di-stretto albese, come l’ospedale di Santo Spirito diAlba67, la confratria dell’ospedale68, il monastero diSanta Caterina69, le monache di San Martino70, ma anche– come si vedrà meglio in seguito – l’abbazia di Casa-nova71. Anche proprietari laici ricorrevano a questo tipodi concessione; nel 1357 Giorgio David di Alba investìa fitto perpetuo Guglielmo de Çuxono di vari beni, afronte di un canone annuo di due lire e dieci soldi inmoneta di Asti72.Nel corso del XIII secolo si registrò un progressivo

appesantimento dei canoni in natura con l’introduzione

SVILUPPI DELL’ECONOMIA RURALE: X – XIV SECOLO 63

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 63

dell’onere della consegna di un quarto delle messi in-vece delle tradizionali quote di un quinto o di un sestodel raccolto73. La diffusione del contratto enfiteutico eil conseguente estremo frazionamento dei diritti sullaterra, che la documentazione del periodo lascia co-gliere, andavano incontro agli interessi delle famiglieurbane di artigiani e commercianti che integravano laloro attività con la coltivazione diretta di piccoli lotti diterra e vigna, situati principalmente nella fascia periur-bana e in quella collinare, in un raggio che non supe-rava i 5 km, tanto da permettere di coniugare leoccupazioni artigianali con il lavoro dei campi74 e diconsentire un’attiva partecipazione, anche di questi pic-coli proprietari o livellari di ridotti appezzamenti, allapolitica cittadina75. La produzione così ottenuta, spessodi pregio, come nel caso delle vigne, poteva essere fa-cilmente immessa sul mercato urbano o destinata al-l’autoconsumo.La provenienza cittadina di molti lavoratori delle

campagne è suggerita anche dall’esistenza di normeche ammettevano l’esenzione da dazi e pedaggi per ilvino trasportato fuori della città per uso personale, cir-costanza che testimonia il consueto e quotidiano pas-saggio, in ingresso ed in uscita, di molti coltivatoridiretti o piccoli alloderi76.Nel complesso il territorio dipendente dalla città ap-

pariva caratterizzato da una vivace antropizzazione, dauna fitta presenza di proprietari cittadini e di conces-sionari dei più importanti enti ecclesiastici urbani. So-prattutto l’area tra Alba e Diano era stata interessata dauna dinamica espansione della proprietà fondiaria deicives albesi77. Nelle fonti sono rintracciabili numeroseattestazioni relative a vendite o a donazioni di lotti diterra posseduti in allodio o in concessione da parte deicittadini che contribuiscono a restituire l’immagine dipaesaggio agrario intensamente sfruttato. La maggiorecircolazione di denaro e la commerciabilità dei diritti dipossesso offrivano, soprattutto ai proprietari urbani, lapossibilità di ricomporre la piena proprietà dei fondi,riunendo il diritto eminente al dominio utile e liberandocosì la terra da oneri e censi78.

4. Sviluppi trecenteschi: tra frammentazione del possessocontadino e rivalutazione della rendita

A partire dal secondo decennio del Trecento inizia-rono ad essere introdotte concessioni ventinovennaliche, ponendo una scadenza al contratto, permettevanoai proprietari di ritornare in possesso del dominio utilesulla terra e costituivano un primo passo verso l’ado-zione di contratti a breve termine. Essi permettevanouna rivalutazione costante della rendita, adeguando pe-riodicamente il canone alle condizioni del mercato79.Questa tendenza proseguì nel lungo periodo, subendo

una sostanziale accelerazione dopo la grave crisi dimortalità di metà secolo, e rimase prevalente nell’Al-bese, probabilmente in conseguenza dall’accentuatofrazionamento della proprietà terriera. Attestazioni piùfrequenti dell’utilizzo di questa tipologia contrattuale siebbero solo con la metà del secolo: nel 1347 le mona-che del monastero di San Martino diedero in affitto ven-tinovennale a Giovannino Petenario un appezzamentodi alteno, ad un fitto annuo di 5 soldi in moneta diAsti80; nel 1352 la priora del convento di Santa Caterinaconcesse in affitto per vent’anni quattordici staia diprato81 e nel 1365 la badessa del monastero di S. Mar-tino locò per ventinove anni ad Antonio Bonino un al-teno, a fronte di un canone di diciotto soldi astigiani82.Anche la frammentazione del possesso terriero

venne superata solo nel lungo periodo con la costitu-zione di aziende tendenzialmente compatte che inte-gravano diverse tipologie di colture. Nel 1357 i fratelliManfredo e Daniele Falletti vendettero, per esempio,una loro proprietà composta da 180 giornate di terracomprensive di coltivi, incolti, alteni, vigne, orti, prati,boschi e gerbidi, oltre a diversi edifici rustici «etdomum, columberium et alia hedificia», situate «in locoubi dicitur Ulmeta, seu in Marcenasco sive ad domumMarescoti83».Tuttavia già durante la prima metà del se-colo XIV è possibile rintracciare testimonianze relativealla concessione di complessi caratterizzati dalla com-presenza di diverse colture, anche se di estensione piùridotta e suddivise in più appezzamenti collocati in unamedesima area, come nel caso della confratria del SantoSpirito che, nel 1311, collocava ad fictum tre parcelle,situate in Valle84, comprensive di arativi, vigne, alteni,prati e boschi85. Nel 1334 un unico appezzamento, nelterritorio della Morra, in Fraveis86, di estensione supe-riore alle 33 giornate era coltivato a cereali, vigna, pratoe bosco

5. Fra riaccorpamenti fondiari e gestione diretta dellaterra: la grangia cistercense di Rivoli

Tra i maggiori proprietari fondiari della zona, i mo-naci cistercensi dell’abbazia di Casanova introdusseroun nuovo metodo di gestione della terra, mediante lacostituzione di una grangia, detta «di Rivoli»87. La for-mazione dell’azienda agraria, documentata dal riccocartario dell’abbazia, può essere fatta risalire a un primonucleo di terre donate nel 1180 dall’albese BonifacioClasso – un tenementum comprensivo di terra, vigna,bosco, castagneto, oltre alle strutture pertinenti, situatenel territorio di Alba, nelle località di Rivoli e Misureto,ubicate tra la città e Diano88. I possessi si strutturavanoin maniera compatta e costituivano un complesso benavviato che associava terreni a diversa destinazioneproduttiva alla quale erano annessi gli edifici rustici ne-

LAURA BERTONI64

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 64

cessari. Lo stesso Classo aveva infatti provveduto ad ac-quistare i beni da cittadini albesi di condizione assaidifferente, secondo una ben precisa strategia, allar-gando progressivamente il nucleo centrale per dare vitaad un insieme coeso ed omogeneo che consentisse unamigliore gestione, razionalizzando il lavoro contadino eminimizzando i costi89.Il complesso fondiario di Rivoli divenne il centro

conduttore, guidato da un grangere, del complesso deibeni che nel corso del tempo pervenne in mano ai re-ligiosi: non solo per le terre confinanti con il nucleoprincipale, ma anche per gli appezzamenti eccentriciche furono successivamente annessi, per acquisto o tra-mite lasciti o legati, durante tutto il corso del XIII se-colo. La politica di espansione fondiaria venne attuatagrazie al sapiente sfruttamento dei legami di amicizia,appoggio e devozione che il monastero aveva saputocostruire con alcuni personaggi, grazie alla disponibilitàdi una discreta liquidità da parte dell’ente e al prestigioche la vicinanza con i monaci poteva conferire90. Puresistendo una precisa progettualità tesa verso uno svi-luppo coerente della proprietà e la compattezza delleterre dipendenti, i monaci non rinunciarono mai allagestione dei possessi eccentrici, spesso pervenuti invirtù di lasciti o donazioni, distribuiti in zone diverse,che di fatto conferivano all’espansione cistercense unandamento talora disordinato.La stessa struttura del possesso fondiario in area al-

bese, contraddistinto dall’estremo frazionamento delleterre e dalla predominanza delle locazioni enfiteutichea tempo indeterminato, suggerì ai monaci un approcciomaggiormente duttile all’amministrazione delle terre91,adottando a loro volta la prassi di concedere investi-ture perpetue. L’adozione della consuetudo Albe daparte di Casanova avvenne tuttavia per possessi esternirispetto alla grangia, come nel 1243, quando essa af-fidò in enfiteusi dieci giornate di terra situate ad ca-strum Grenonum92, o quando, decenni dopo, investìad fictum un appezzamento ubicato in Severando93.In altre aree di presenza cistercense, l’azione dei

monaci aveva invece condotto a operazioni di riac-corpamento fondiario e la gestione diretta del patri-monio terriero. La grangia, che costituiva uno deglielementi più innovativi e caratteristici nell’esperienzamonastica, divenne infatti un modello di azienda agra-ria a conduzione diretta e tendenzialmente compattadal punto di vista territoriale che si contrapponeva aisistemi di gestione tradizionali, offrendo un sistema or-ganizzativo alternativo che funse da stimolo per ini-ziative contadine o signorili nell’amministrazione dellaproprietà laica94. La concentrazione dei possessi per-metteva infatti di dare una risposta all’esigenza di mi-gliorare lo sfruttamento del terreno per fronteggiarel’aumento della domanda di una popolazione in cre-scita e di assecondare nel contempo l’espansione dei

traffici e della commercializzazione delle derrate ali-mentari95.L’intervento nell’Albese dei cistercensi di Casanova

presentava invece una situazione di minore impattodove, ad un nucleo centrale e relativamente coeso,provvisto di colture di pregio come cereali, viti e casta-gni e gestito probabilmente in maniera diretta, si asso-ciava un insieme di appezzamenti a diversa destinazionecolturale e dislocati in maniera sparsa sul territorio. L’as-sunzione della consuetudine albese delle concessioni atempo indeterminato, che prevedeva la corresponsionedi canoni sostanzialmente ricognitivi, non ricavava sostan-ziali benefici economici dalla gestione di questo insiemepatrimoniale. Dagli ultimi decenni del Duecento il mona-stero parve inoltre attraversare una fase problematica nellagestione dei possessi in quest’area, aggravata forse – sul fi-nire del secolo – dal ripetersi delle guerre e dall’insicu-rezza; la difficoltà del momento condusse alla cessionedella grangia, che venne recuperata solo alla metà delsecolo successivo96. La presenza cistercense ad Alba fuquindi complessivamente poco incisiva, dovendosi con-frontare con una realtà economica e sociale che avevafinito per influenzare le scelte operate dai monaci nellagestione del loro patrimonio terriero.

6. Tipologie di colture: i cereali e la vite

Per quanto concerne le tipologie di colture praticatein territorio albese, le fonti disponibili sono avare di in-formazioni; anche laddove il canone richiesto com-prendeva una quota in natura, questa era solitamentequantificata in staia di frumento. È tuttavia presumibileche, accanto ai grani definiti «grossi», frumento, segalee avena, esistesse una produzione di grani primaverilio «minuti», cioè miglio, sorgo e panico97, necessari al-l’alimentazione contadina e animale, e di legumi, fa-gioli, cicerchie, veccie e fave, utili anche per rigenerarela fertilità del suolo in assenza di adeguate concima-zioni, come suggeriscono sporadiche menzioni98.Nell’Albese, la vite, in particolare, aveva conosciuto

una tradizione risalente, anche se il periodo di massimadiffusione si ebbe nel Duecento, quando la posizionevocazionale della collina per la viticoltura venne sfrut-tata intensamente, sostenuta dalla domanda del mer-cato urbano e stimolata dalla propensione deiproprietari a coltivare direttamente piccoli appezza-menti per l’autoconsumo domestico o per la rivendita.Questa coltura infatti costituiva una risorsa molto ap-prezzata soprattutto nei dintorni della città, dove po-teva soddisfare la domanda del mercato locale99, maarrivò ad interessare anche ambiti geografici inadattiper carattere pedologico e climatico100.La coltura specializzata della vite costituiva infatti un

obiettivo perseguito non solo dai grandi proprietari ter-

SVILUPPI DELL’ECONOMIA RURALE: X – XIV SECOLO 65

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 65

66 LAURA BERTONI

rieri, ma anche da coltivatori, intermediari e cittadini; adessa infatti erano interessati tutti gli strati della popola-zione101, com’è facilmente accertabile nelle fonti graziealla frequente menzione di piccoli o piccolissimi lottidi vigna. Il consumo di vino, puro o diluito con acqua,era generalmente elevato per tutte le fasce sociali, poi-ché forniva un complemento calorico importante nelregime alimentare quotidiano: del vino venivano inol-tre apprezzate le virtù igieniche e medicinali, accantoad un uso liturgico che conferiva a questa bevanda unavalenza simbolica, ne nobilitava il consumo e ne favo-riva la promozione e la diffusione a tutti i livelli dellascala sociale102.La coltivazione della vite, nel territorio albese, tra la

seconda metà del XII secolo e il XIII parve localizzarsiin numerose località prediali: a Rivoli103, subtus domumArmitanorum104, in Monte di Porta Pedata105, nellapiana di San Calogero106, in via Mediana107, in Banca-rellis108, ad Montatam Diani109, ad pedem Castelli, inFraveis, in Monte Baldritonum110, in plantariis TurrisMute111, in Valle Manxionis112, presso l’ospedale dellaCherasca113, in Langasco114, in Campaneta o Carpa-neta115, desupter Monte Belline116, alle Reverde del So-lano117, sul Monte Faleario118, ad Tiraculum119, inSanadevea120.L’esempio della grangia di Rivoli evidenzia come la

coltivazione della vite fosse praticata, oltre che daigrandi proprietari ecclesiastici anche dalle grandi ab-bazie, che ne sostenevano la diffusione. Nei secoli XIIIe XIV essa costituiva soprattutto una coltura di pregio,praticata a livello familiare in area non distante dallacittà in appezzamenti di modeste dimensioni e spessoin abbinamento con terre e arativi121, costituendo cosìun complemento alla produzione per l’autoconsumofamiliare122.Le vigne erano spesso recintate con cese o clausure

e la prassi di recingere le coltivazioni più pregiate, perdifenderle dalle intrusioni di persone o animali, era in-coraggiata, ancora nel Quattrocento, dagli statuti co-munali che contemplavano la possibilità per ildanneggiato di ottenere un risarcimento solo in pre-senza di tali delimitazioni123. In materia di danni dati,negli elenchi duecenteschi di bandi inflitti dai podestàalbesi si ritrovano numerosi casi di pene pecuniarie im-poste a causa di animali scoperti a pascolare in messi-bus, ossia nei coltivi appartenenti ad altri proprietari ingenere non circondati da alcuna chiusura124. Il furto deifrutti, così come l’asportazione dei sostegni dallevigne125 e i danneggiamenti dolosi o colposi, eranopiuttosto diffusi e stimolavano le autorità comunali ademanare una normativa severa su questi aspetti126.Alle vinee si affiancarono, a partire dalla seconda

metà del XIII secolo, gli alteni, caratterizzati per la col-tivazione della vite maritata ad alberi, maggiormentediffusi in pianura dove questa pratica permetteva una

maggiore esposizione dei frutti al sole e una migliorematurazione dei grappoli, consentendo inoltre di nonsacrificare il suolo adatto ad ospitare coltivazioni ce-realicole ed orticole127. La stessa presenza di alberi uti-lizzati come tutori vivi – salici, aceri, olmi – fornivalegname, fronde e vimini.Nel 1265 Guglielmo Formento aveva acquistato da

Albesano Silva un appezzamento di terra con alberi eviti, nella zona del Vivaro128, per un prezzo di trenta lirein moneta di Asti129, ma attestazioni più frequenti e pre-cise della presenza di veri e propri alteni si trovano sol-tanto a partire dal XIV secolo: nel 1308 Bonifacio,vescovo di Alba, aveva ceduto in permuta al monasterodi Santa Caterina un appezzamento di terra altinata,giacente nel contado della città, «prope Burgum dicte ci-vitatis130». In seguito menzioni relative a questa tipolo-gia colturale divennero più frequenti in numeroselocalità: in Valle131, in Montecatte e in Valle Meneruc-cio132, in Castel Nuovo133, presso il Colombero134, in Sca-leta135, in Serris136, al Roveto137, in Marcenasco138, inMalopertuxio139, in Valle Mansionis140, in Langasco141,ad Montillum142, al di là del Tanaro, ubi dicitur in Col-lareta143, in Montealbado144, ad castrum Grenonum145.I primi significativi impianti di viti ad filagnos sono

attestati già nell’ultimo decennio del XIII secolo. Nel-l’ottobre del 1292 Ottone Mollus cedette all’albese En-rico de Leuquo, per i successivi undici anni a partire dalmese di marzo, un appezzamento di terra, situato nelluogo detto Inter duos pontes presso il Tanaro affinchéquest’ultimo vi impiantasse filari di nebbiolo, tratte-nendo la metà dei frutti quale compenso del lavoroprofuso nell’impianto e nella coltivazione della vigna. Ipatti stabilivano inoltre che il concedente avrebbe cu-rato la fornitura di metà dei legami, dei pali e delle per-tiche necessari, integrando quelli già presenti sul fondo(«in ripis ipsius terre»)146. L’indicazione precisa della par-ticolare essenza da impiantare sul fondo è indice, daun lato, dell’apprezzamento che già riscuoteva il viti-gno del nebbiolo147, dall’altro è specchio della progres-siva cura dedicata alla coltivazione viti-vinicola, piùattenta alla qualità del prodotto ottenuto che alla suaquantità.

7. L’avanzata del castagno

Altra significativa presenza colturale era quella delcastagno che dava alla collina un aspetto boscoso.L’avanzata di questo albero da frutto si colloca, ancheper il Piemonte sud occidentale148, all’interno del vastoprocesso di valorizzazione agricola che dal X al XIV se-colo mutò in maniera incisiva il volto delle campagneitaliane149 ed ebbe una non marginale incidenza nel-l’economia della regione. Stimolata dalla crescita dellapopolazione, la diffusione del castagno, a scapito so-

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 66

67SVILUPPI DELL’ECONOMIA RURALE: X – XIV SECOLO

prattutto della quercia e di ontani, faggi, sambuchi, fras-sini, provocò un sostanziale mutamento della naturastessa del residuo manto boschivo nella zona, chevenne sempre più condizionato e plasmato dalla manodell’uomo. La stessa sostituzione della quercia con que-sta essenza come pianta alimentare ebbe come effetto,oltre a quello di fornire un frutto la cui farina, panifi-cabile, ebbe un ruolo ingente nella dieta alimentare ditaluni gruppi sociali nel quadro di una popolazione inaumento150, quello di limitare l’allevamento suino ad in-cremento di quello ovino151.In area albese la favorevole conformazione geogra-

fica consentì la contemporanea diffusione della vite edel castagno; alla prima infatti il ceduo castanile potevafornire pali resistenti, oltre al legname per la realizza-zione di specifici contenitori vinari. Questa coltivazioneera infatti direttamente funzionale alla produzione viti-vinicola, poiché si ricavano doghe e cerchi per le bottie i recipienti vinari, nonché paletti di sostegno per leviti152. Il legno ricavato – resistente all’umidità, compattoed elastico – aveva inoltre largo impiego nell’edilizia enella fabbricazione di suppellettili153.La presenza diffusa dei castagneti, spesso in asso-

ciazione con particelle a diversa destinazione colturale,era il risultato delle peculiari condizioni morfologichedella collina albese e delle particolari strutture agrariedel territorio, in un preciso contesto economico e so-ciale. La piantumazione di questi alberi si inseriva infattiin un territorio caratterizzato dalla presenza di ridotteparticelle fondiarie154 e la loro coltivazione, in abbina-mento con altre produzioni, poteva permettere un mi-gliore e più efficace sfruttamento della terra, oltre acostituire un complemento importante nell’economiafamiliare e a dare origine ad un flusso commerciale diqualche rilievo anche sul mercato urbano.Località interessate dalla diffusione di questa coltura,

stando a quanto appare dalla superstite documenta-zione, erano quelle del Misureto, dove diversi appez-zamenti vennero acquisisti dai monaci di Casanova eassociati al complesso di beni della grangia di Rivoli155,ma anche in località Gallole o Glagolie156, sul MonteMerlo157 e presso Trezzo158.La diffusione di questa pianta ed il suo addomesti-

camento, così come in generale la piantumazione di es-senze utili per lo sfruttamento nell’ambito dell’alimentazioneanimale, costituiva inoltre un «palliativo» alla deforestazionee contrastava con la tendenza dei coltivi ad espandersi ascapito della copertura boschiva159.

8. L’allevamento animale, i prati e i fossati

L’allevamento animale, oltre a beneficiare della re-lativa disponibilità di frasche, foglie ramaglie, rendevanecessaria la disponibilità di prati adatti allo sfalcio per

la produzione di fieno e di pascoli. Lo sfruttamento diterreni stabilmente adibiti a prato è rintracciabile giàalla fine del XII secolo: nel 1196 l’economo della Chiesadi Santa Maria del Ponte, Ruggero, acquistò da Odonee Anselmo Laghi un appezzamento di prato con aira,in territorio di Alba, in Prassano160, ad un prezzo pariotto lire d’Asti161. Dalla documentazione è possibile rin-tracciare menzione di altri spazi destinati alle coltureprative: in associazione con arativi e orti al Vivaro162,«in braida seu loco ubi dicitur ad Pratum Magagna-num»163, in Plumbeta164, presso la Piana di Monticellod’Alba165, in Vacharia166, oltre il Tanaro in località PratoGoreto167, al Prarolo168e nella zona detta Colombero169.Quest’ultima zona attirava da sempre l’attenzione

degli albesi: nel 1191 i coniugi Giovanni e Aimelinavendettero a Raineri Cairoso tutta la terra, circa undicigiornate tra arativi e incolti, posseduta in Colombero170;Berardo Barberio vi possedeva un appezzamento diprato che cedette a Giovanni Marenco di Neive, suogenero171; nel 1327 Verdina, moglie di Giovanni Vicia,fece testamento e lasciò ai frati Umiliati di Alba unannuo fitto di soldi 7 fondato sopra un pezzo di terraposto in questo luogo172; anche la confratria del SantoSpirito vi possedeva degli alteni173.L’esigenza di avere a disposizione prati era giustifi-

cata dalla necessità di poter disporre di fieno da desti-nare in prevalenza all’alimentazione animale, inaggiunta alle risorse derivate dal pascolo e dallo sfrut-tamento degli incolti. Stante la situazione documentariaattuale è difficile fornire indicazioni precise circa gli iti-nerari delle migrazioni stagionali di bestiame che coin-volgevano il territorio albese. L’abbazia di Casanova,grazie alla sua ricca dotazione fondiaria e zootecnica,adottava certamente pratiche di allevamento transu-mante, avendo potuto beneficiare, nel 1185, della con-cessione di un esonero da ogni tipo di pedaggio ecuradia rilasciata dai consoli del comune174.A margine delle grandi correnti di transumanza che

interessavano soprattutto l’area montana, nelle campa-gne albesi si praticava infatti un piccolo allevamentodestinato soprattutto all’autoconsumo familiare. La con-sistenza di questo fenomeno è difficile da quantificareper mancanza di documentazione adeguata, ma dai ri-ferimenti contenuti nella documentazione disponibile– soprattutto nelle liste di banditi dove ricorrono spessoi cosiddetti «danni dati» o l’abigeato come capo di im-putazione – sembra che il possesso di animali da partedegli Albesi fosse limitato a qualche decina di capiovini, ad una coppia di buoi, indispensabile forza ditrazione nei lavori dei campi, ad animali da soma, ne-cessari al trasporto delle mercanzie e a coppie disuini175. Ad esempio un risarcimento concesso dal po-destà albese per il furto di alcuni capi ovini riguardavasolamente poco più di una trentina di bestie, apparte-nenti a tre diversi proprietari derubati176.

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 67

I pascoli facevano parte delle comunanze e l’entecittadino ne possedeva oltre il Tanaro – «pascua quecommune Albe videbatur habere aput Tanagrum vetu-lum»177, ossia presso l’antico letto del fiume. Ad Alba,come in altri centri subalpini, gli incolti fluviali eranoadibiti ad uso civico ed aperti alla fruizione comunita-ria per le esigenze dell’alimentazione animale178. La pre-senza di zone di gerbido si concentrava infattisoprattutto in prossimità dei corsi d’acqua, lungo la fa-scia di argine che, stante la debole irregimentazione at-tuabile nel Medioevo, costituivano zone di spagliamentoa causa di allagamenti, piene o esondazioni. In un con-tratto di affitto stipulato dal convento di Santa Caterina erelativo ad un appezzamento di prato, era esplicita-mente previsto un adeguamento del canone richiesto incaso di danni provocati da un’inondazione del Tanaro«per inundacionem Tanagri»179.Per questo motivo e per la natura stessa del suolo,

sabbioso e spesso costituito da depositi di ciotoli eghiaie, i terreni situati in prossimità dei fiumi non po-tevano essere stabilmente destinati alla coltivazione,ma, grazie al particolare manto di copertura che si svi-luppava, avevano un’importanza economica non tra-scurabile, soprattutto in vista dello sfruttamento dellavegetazione spontanea per il pascolo, sia per quantoriguarda le specie arbustive e arboree, dalle quali erapossibile ricavare il fogliame, utile per l’alimentazioneanimale180, e il legname. Particolare attenzione era de-dicata ai salici, la cui importanza economica era legataalla fornitura di vimini, lunghi rami flessibili e intrec-ciabili adatti per la confezione di corbe e legacci, non-ché di pali e sostegni per le viti181 che potevano essereoccasionalmente oggetto di furto182.L’impiego di queste aree è testimoniato dalla pre-

senza nella documentazione albese del termine gera:nel 1398 i priori dell’ospedale di Santo Spirito investi-rono a titolo di fitto perpetuo un cittadino albese di unappezzamento di terra, prato e ghiaia «peciam unuamterre, prati et gere» situata oltre il fiume Tanaro, in Col-lareta183.Oltre a tracciare l’andamento delle sponde, i corsi

d’acqua, con la loro alternanza di periodi di piena e dimagra creavano, modificavano e distruggevano intereisole di ghiaia, formando così dei micro ambienti unici,dove le specie tipiche trovavano favorevoli condizioni

di sviluppo. Tale doveva essere la natura di un’isola delTanaro detta Cona – «quandam insula que Cona vocatur»– formata dai due bracci del fiume e situata in prossimitàdei possedimenti del monastero di S. Frontiniano, inzona detta Colombero, e destinata ad ospitare il pascolodel bestiame «quam Conam asseverebant consules essepascua Albe»184. Attorno al possesso di quest’isola si sca-tenarono gli opposti interessi degli Albesi e dei confi-nanti d’oltre fiume che pretendevano di rivendicarnediritti, vicenda specchio delle tensioni che segnavano ilconfine con l’Astisio185. Nella zona erano presenti ancheconsistenti possedimenti di privati: nel 1347 i mercantiPercivalle e Giovannino Massa, figli del fu Guglielmo,cedettero a Franceschina di Bra e Caterina de Baudui-nis, suore del monastero di Santa Maria Maddalena, «pe-ciam unam terre, practi, gorreti, çerbi et gere sitam infine Albe», in località Cona, a titolo di risarcimento dellacifra di trecento fiorini d’oro che le due suore avevanodato in commenda a loro padre186.L’assetto idrogeologico del territorio, oltre a benefi-

ciare della presenza di diversi corsi d’acqua – oltre alTanaro, i torrenti Ridone, Cherasca e Talloria – e diacque di affioramento – come testimonia l’esistenza ditoponimi come ad Fontem Impiam, Riana Fontane187 –era direttamente interessato in questi secoli dall’inter-vento dell’uomo mediante l’escavazione e la cura diuna rete irrigua di canali adacquatori che servivanoanche per fornire forza motrice agli impianti molitori.Rintracciabili nella documentazione mediante l’indica-zione della presenza di fossati e bealere, essi interessa-vano soprattutto la zona circostante la città, ad esempiopresso il Borgo oltre il quale si stendevano i coltivi188 opresso il Vivaro – zona lottizzata ad orti189 – dove si tro-vava la «bealeria molendinorum Tanagri» destinata al-l’irrigazione delle parcelle 190.Oltre questa fascia periurbana la rete dei canali si

estendeva sul territorio tra le diverse colture, fiancheg-giando anche i castagneti, ad esempio in località Gal-lole191 e presso Rivoli, tra il bosco dei monaci e altriappezzamenti della medesima coltura192. Di grande im-portanza per la cura di tale specie era infatti il mante-nimento del terreno sul quale era piantumata, perevitare il ristagno delle acque e gli effetti del dilava-mento che, su pendii pronunciati, poteva metterne anudo le radici193.

LAURA BERTONI68

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 68

69SVILUPPI DELL’ECONOMIA RURALE: X – XIV SECOLO

1 Il Tanaro, sulla cui riva destra sorge Alba, rappresentava un confinefisico e politico con l’Astisio, la zona soggetta all’influenza di Asti. Nelcorso del tempo il tracciato del fiume, con un movimento lento o in se-guito ad alluvioni, si era spostato verso est, avvicinandosi alla zona delleLanghe; la città riuscì tuttavia a mantenere la giurisdizione su diversipossessi situati oltre il fiume. Cfr. R. FRESIA, Comune Civitatis Albe. Af-fermazione, espansione territoriale e declino di una libera città medievale(XII-XIII secolo), Cuneo – Alba 2002, (Storia e Storiografia, 36), pp. 11-12.

2 Sul grado di consapevolezza e di capacità di previsione che i diversisoggetti potevano avere circa l’effetto che scelte colturali, fondiarie, con-trattuali da loro compiute potessero determinare su fenomeni paesag-gistici di lungo periodo si vedano le considerazioni espresse da A.CARACCIOLO: Tipi di colture, modi di gestione e paesaggio, in Agricolturae trasformazione dell’ambiente. Secoli XIII-XVIII. Atti della undicesimaSettimana di studio. Prato, 25-30 aprile 1979, a cura di A. GUARDUCCI, Fi-renze 1984, pp. 481-488 ed il volume ID., L’ambiente come storia, Bo-logna 1988. In generale per l’inserimento del dibattito tra «determinismo»e «possibilismo»: G. BERTRAND, Pour un histore écologique de la Francerurale, in Histoire de la France rurale, sous la direction de G. DUBY,vol. I, Seuil 1975, pp. 37-53.

3 Sulla storia del paesaggio agrario italiano e sull’importanza delle tra-sformazioni medievali nell’assetto attuale del territorio: E. SERENI, Storiadel paesaggio agrario italiano, Roma-Bari 1987 e R. COMBA, Le originimedievali dell’assetto insediativo moderno nelle campagne italiane, inStoria d’Italia, Annali 8, Insediamenti e territorio, a cura di C. DE SETA,Torino 1985, pp. 367-404.

4 Per le trasformazioni che segnarono il territorio del Piemonte sud-oc-cidentale in questi secoli: R. COMBA, Metamorfosi di un paesaggio rurale.Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale fra X e XVI secolo, Torino1983 (Cultura materiale 2). Ancora utile per i preziosi riferimenti allepratiche agricole in uso nell’area è la descrizione proposta da F. GA-BOTTO, L’agricoltura nella regione saluzzese dal secolo XI al XV, in Mi-scellanea Saluzzese, Pinerolo 1902 (BSSS, 15), pp. V-CLIV.

5 E. MILANO, Il “Rigestum comunis Albe”, 2 voll., Pinerolo 1906 (BSSS, 20-21), pp. 68-72, doc. 30. Ancora nel 1338 il toponimo Roncaglie è atte-stato in un atto di acquisto di terra arativa da parte dei frati Umiliati diAlba e nel 1363 in un atto stipulato tra privati. Cfr. Le pergamene dei mo-nasteri albesi della Beata Margherita di Savoia e di Santa Caterina (XI–XIV secolo), a cura di R. AUDENINO e R. COMBA, Cuneo – Alba 2007(Fonti 9), p. 87, doc. 102 e p. 111, doc. 133.

6 Si vedano: R. COMBA, La popolazione in Piemonte sul finire del Me-dioevo. Ricerche di demografia storica, Torino 1977 (BSS, 199); M. GI-NATEMPO - L. SANDRI, L’Italia delle città. Il popolamento urbano traMedioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI), Firenze 1990 (Vie della Sto-ria, 3) e R. COMBA, La popolazione urbana: dati e problemi, ID., Conta-dini, signori e mercanti nel Piemonte medievale, Roma-Bari 1988,(Biblioteca di cultura moderna, 959), pp. 73-85. Per un quadro di sin-tesi: ID., La demografia nel Medioevo, in La Storia, a cura di N. TRANFA-GLIA e M. FIRPO, vol. I, Torino 1986, pp. 3-28.

7 Per uno studio dell’insediamento in quest’area: COMBA, Metamorfosi diun paesaggio rurale cit.

8 Sulla città medievale di Alba si vedano i saggi contenuti in: Una cittànel medioevo. Archeologia e architettura ad Alba dal VI al XV secolo, acura di E. MICHELETTO, Alba 1999 (Studi per una storia d’Alba, 3), in par-ticolare: E. MICHELETTO, Archeologia medievale ad Alba: note per la de-finizione del paesaggio urbano (V – XIV secolo), pp. 31-60 e C. BONARDI,Spazio urbano e architettura tra X e XIV secolo, pp. 61-87.

9 GINATEMPO - SANDRI, L’Italia delle città cit., p. 65; F. PANERO, Comuni eborghi franchi nel Piemonte medievale, Bologna 1988 (Biblioteca di Sto-ria Urbana medievale, 2), p. 162, nota 91.

10 Cfr. per una nuova valutazione si veda il contributo di P. GRILLO, inquesto stesso volume.

11 GINATEMPO - SANDRI, L’Italia delle città cit., p. 65.

12 COMBA, La popolazione in Piemonte cit., appendice documentaria A,Numero dei fuochi e dei proventi annuali dell’imposta di focaggio nelsecolo XIV in alcune località secondo i resoconti delle castellanie, Ta-bella III, Fuochi e proventi annuali dell’imposta di focaggio nel secoloXIV a Savigliano e distretto, secondo i resoconti dei chiavari sabaudi.

13 Si vedano le tabelle proposte da GINATEMPO - SANDRI, L’Italia delle cittàcit., p. 67.

14 Si vedano in merito le considerazioni espresse da COMBA, La popola-zione in Piemonte cit., pp. 19-21 e C. CIPOLLA, J. DHONDT, M. POSTAN,PH. WOLFF, La démographie au Moyen Age, relazione collettiva al IXe

Congrès international des sciences historiques, Paris 1950, t. I, Rapports,Paris 1950, pp. 60-61; C. KLAPISCH-ZUBER, Structures démographiques etstructures familiares, in Strutture familiari, epidemie, migrazioni nel-l’Italia medievale, Atti del convegno Internazionale (Siena, 28-30 gen-naio 1983), a cura di R. COMBA - G. PICCINNI - G. PINTO, Napoli 1984,(Nuove ricerche di Storia, 2), pp. 11-18; F. PANERO, L’inurbamento dellepopolazioni rurali e la politica territoriale e demografica dei comunipiemontesi nei secoli XII e XIII, in Demografia e società nell’Italia me-dievale (secoli IX-XIV), Atti del convegno (Cuneo, 28-30 aprile 1994), acura di R. COMBA, I. NASO, Cuneo 1994, (Da Cuneo all’Europa, 4), p.419.

15 FRESIA, Comune Civitatis Albe cit., p. 420.

16 Le pergamene albesi conservate presso la Biblioteca Reale di Torino(1213 – 1455), a cura di E. BARBIERI, Cuneo – Alba 2005 (Fonti, 7), pp.105-109, doc. 64.

17 Si vedano i documenti editi in Le pergamene albesi cit.

18 Le pergamene dei monasteri cit., pp. 152-155, n.4.

19 Ibidem, pp. 42-43, doc. 38.

20 Ibidem, pp. 62-62, doc. 65.

21 Ibidem, pp. 69-70, doc. 82.

22 Ibidem, pp. 144-150, doc. 2.

23 GINATEMPO - SANDRI, L’Italia delle città cit., p. 67.

24 COMBA, La popolazione in Piemonte cit. , pp. 35-42. Anche dagli studicondotti sulle quantità di frumento macinato si evidenzia come l’anda-mento del livello di popolazione negli anni successivi al 1320 abbia se-gnato un brusco calo a causa delle incursioni nemiche e della carestiache provocarono l’allontanamento di parte della popolazione e una dra-stica riduzione delle quantità macinate. Cfr. V. CHIARLONE, Dalle renditedei mulini alle realtà demografiche: alcuni esempi dal Saviglianese, inDemografia e società nell’Italia medievale cit., p. 19.

25 Sul tema, oltre a COMBA, La popolazione in Piemonte cit., pp. 42-46,si veda A. M. NADA PATRONE - I. NASO, Le epidemie del tardo Medioevonell’area pedemontana, Torino 1978 (Studi piemontesi, 6).

26 Alba, come gli altri maggiori centri demici dell’area, dimostro la pro-pria vitalità demografica tra la fine del XII secolo e il corso del XIII so-prattutto grazie all’immigrazione delle popolazioni rurali del territorio:PANERO, L’inurbamento delle popolazioni rurali cit., p. 416.

NOTE

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 69

27 Per un quadro sulla bibliografia e sulle principali interpretazioni sto-riografiche dedicate al tema si veda: R. COMBA, Emigrare nel Medioevo.Aspetti economico-sociali della mobilità geografica nei secoli XI-XVI, inStrutture familiari, epidemie, migrazioni cit., pp. 45-74

28 Si vedano: J. PLESNER, L’emigrazione dalla campagna alla città liberadi Firenze nel XIII secolo, Firenze 1979; G. LUZZATTO, L‘inurbamentodelle popolazioni rurali in Italia nei secoli XI e XIII, in ID. Dai servi dellagleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica, Bari 1966,(Collezione storica), pp. 407-432; A. I. PINI, La popolazione di Imola edel suo territorio nel XIII e XIV secolo, Bologna 1976, pp. 19-29; ID, Unaspetto dei rapporti tra città e territorio nel Medioevo: la politica demo-grafica «ad elastico» di Bologna fra il XII e il XIV secolo, in Studi in me-moria di Federigo Melis, Napoli 1978, 1, pp. 365-408; G. PINTO, Lapolitica demografica delle città, in Strutture familiari, epidemie, migra-zioni cit., pp. 19-43, ora anche in ID., Città e spazi economici nell’Ita-lia comunale, Bologna 1996, pp. 39-63..

29 COMBA, Emigrare nel Medioevo cit., pp. 57-60.

30 PANERO, L’inurbamento delle popolazioni rurali cit., p. 425.

31 In merito alla valenza dei termini citainaticum e habitaculum, siveda: G. GULLINO, Uomini e spazio urbano. L’evoluzione topografica diVercelli tra X e XIII secolo, Vercelli 1987, pp. 194-201.

32 Sull’obbligo di residenza si veda: E. GUIDONI, Residenza, casa e pro-prietà nei patti tra feudalità e comuni (Italia, sec. XII-XIII), in Structu-res féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (X-XII siècles).Bilan et perspectives de recherches, Colloque international, Rome, 10-13 octobre 1978, Roma 1980, pp. 439-454.

33 PANERO, Comuni e borghi franchi cit., in particolare il capitolo VI, Unostrumento per la formazione del distretto comunale: i cittadinatici, pp.137-163.

34 Sull’utilizzo dei nomi di luogo per ricostruire le vicende del paesag-gio rurale, Aldo Settia, pur invitando ad un uso «critico», afferma che«l’unica possibilità di recuperare alla storia migrazioni di piccoli e grandiabitati, mutazioni nelle colture, costruzioni e abbandono di fortifica-zioni, spesso rimane quella offerta dalla toponomastica, che non è per-tanto improprio considerare, insieme con altre, tra le fonti per la storiadel popolamento rurale». Cfr. A. A. SETTIA, La toponomastica come fonteper la storia del popolamento rurale, in Medioevo rurale. Sulle traccedella civiltà contadina, a cura di V. FUMAGALLI e G. ROSSETTI, Bologna1980 (Problemi e prospettive. Serie di storia), pp. 35-56, ristampato inID., Tracce di medioevo. Toponomastica, archeologia e antichi insedia-menti nell’Italia del nord, Torino 1996 (Le testimonianze del passato, 6),pp. 103-122. Si veda inoltre: B. ANDREOLLI, Contratti agrari, paesaggio econdizioni di vita nelle testimonianze microtoponomastiche della pia-nura modenese, in ID., Contadini su terre di signori. Studi sulla con-trattualistica agraria dell’Italia medievale, Bologna 1999 (Biblioteca distoria agraria medievale, 16), pp. 307-317.

35 Rigestum cit. pp. 68-72, doc. 30.

36 Le pergamene dei monasteri cit., p. 59, doc. 60; p. 64, doc. 68. Il to-ponimo potrebbe far riferimento alla località di Rorine, nella pianuradel Tanaro verso Diano dove si spingevano i possessi dell’abbazia di Ca-sanova. Cfr. FRESIA, Comune Civitatis Albe cit., p. 427.

37 Ibidem, p. 12.

38 Per questa località si veda: FRESIA, Comune Civitatis Albe cit., p. 17 epp. 25-28.

39 Le pergamene albesi cit., pp. 26-28, doc. 15.

40 Ibidem, pp. 41-42, doc. 26.

41 Le pergamene dei monasteri cit., pp. 109-110, doc. 132.

42 R. FREISA, Proprietà fondiaria, paesaggio rurale e viticoltura nell’Albesein età moderna, in Vigne e vini nel Piemonte moderno, a cura di R.COMBA, Cuneo 1992 (Da Alba al Piemonte), pp. 313-356.

43 Sul rapporto tra uomini e risorse forestali nel variare delle congiunturesi veda COMBA, Metamorfosi di un paesaggio rurale cit., pp. 103-128.

44 Le pergamene dei monasteri cit., p. 21, doc. 1.

45 Cartario della abazia di Casanova fino all’anno 1313, a cura di A.TALLONE, Pinerolo 1903 (BSSS, 14), pp. 50-51, docc. 49 e 50.

46 Ibidem, pp. 140-141, doc. 160. Località prediale non distante da Ri-voli, a sud della città: P. GRILLO, Un monastero, una grangia, una città:Casanova, Rivoli e Alba, in Monaci e città. Comuni urbani e abbazie ci-stercensi nell’Italia nord-occidentale (secoli XII-XIV),Milano 2008 (Studidi storia del Cristianesimo e delle Chiese cristiane, 12), pp. 109-135, giàin Santa Maria di Casanova. Un’abbazia cistercense fra i marchesi diSaluzzo e il mondo dei comuni, a cura di R. COMBA e P. GRILLO, Cuneo 2006(Marchionatus saluciarum monumenta. Studi, 5), pp. 149-168, con il titoloUna grangia suburbana: Rivoli presso Alba; in particolare p. 116.

47 Rigestum cit., I, pp. 68-72, doc. 30.

48 Ibidem, II, pp. 186-194, doc. 356. Il nome di Marcenasco era attri-buito alla regione situata sulle pendici orientali delle colline di Morra ealla valle sottostante, lungo il corso del torrente Talloria: FRESIA, ComuneCivitatis Albe cit., p. 52.

49 Appendice documentaria al Rigestum Comunis Albe, a cura di F. GA-BOTTO, Pinerolo 1912 (BSSS, 22), pp. 159-160, doc. 118.

50 Le pergamene albesi cit., pp. 135-136, doc. 82.

51 Ibidem, pp. 121-122, doc. 70.

52 Sul processo di affermazione sul contado e di espansione territorialeoperato da Alba si rimanda a FRESIA, Comune Civitatis Albe cit.

53 La coesistenza di differenti modelli di organizzazione delle proprietàfondiarie e delle aziende contadine ad opera di proprietari laici ed ec-clesiastici nel XIII secolo pare costituire un tratto comune in tutto il ter-ritorio del Piemonte sud-occidentale, come dimostrano ad esempio icasi di Cuneo, Fossano e Villafalletto. Cfr. R. COMBA – F. PANERO, Aspetti,strutture e tendenze della vita economica, in Storia di Cuneo e del suoterritorio. 1198 - 1799, a cura di R. COMBA, Savigliano 2002, pp. 211-240;A. RAPETTI – R. ROLFO, Dal paesaggio rurale odierno a quello medievale:un’indagine regressiva, in Villafalletto. Un castello, una comunità, unapieve (secoli XI-XVI), a cura di R. COMBA, Cuneo 1994 (Storia e Storio-grafia, 5), pp. 41-84.

54 Il modello di gestione di una grande o media grande azienda rurale,nell’alto medioevo, si basava sull’esistenza di una curtis bipartita tra unaquota a gestione signorile diretta e la rimanente parte suddivisa in unitàdette mansi ed affidate in concessione a coltivatori dietro la corre-sponsione di canoni e prestazioni lavorative. Sulla dissoluzione di taliunità agrarie: R. COMBA, Crisi del sistema curtense e sperimentazioniaziendali (secoli XI – XIII), in La Storia cit., pp. 91 – 116; per un parti-colare riferimento all’area piemontese e alla frammentazione del pos-sesso terriero si veda ID., Metamorfosi di un paesaggio cit., pp. 85-96.

55 Montersino era stata una corte situata sulle colline a sud est della città,dotata di castello e di una chiesa con proprio patrimonio. In origineapparteneva ai signori di Monfalcone e Sarmatorio, in seguito venne ac-quistata da cittadini albesi. Cfr. FRESIA, Comune Civitatis Albe cit., pp. 48-50.

LAURA BERTONI70

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 70

56 COMBA, Crisi del sistema curtense e sperimentazioni aziendali cit., p. 105.

57 Rigestum cit., II, pp. 210-211, doc. 125. Il documento non risulta da-tato, ma, secondo la valutazione espressa da Francesco Panero, esso ri-specchia con ogni probabilità la situazione del pieno secolo XII. Cfr.PANERO, L’evoluzione dei patti agrari e la viticoltura nell’Albese fra lametà del secolo XII e la metà del Quattrocento, in Vigne e vini nel Pie-monte medievale, a cura di R. COMBA, Cuneo 1990 (Medievalia, 2), pp.116-117.

58 Rigestum cit., II, pp. 262-270, doc. 449. Sulle vicende della progres-siva affermazione albese si veda FRESIA, Comune Civitatis Albe cit.

59 Sulla penetrazione albese verso i territori di Trezzo, Barbaresco eNeive: Ibidem, pp. 118-128, pp. 196-203 e pp. 213-218.

60 Archivio del Castello di Guarene.

61 I contratti a lunga durata infatti prevedevano trasmissibilità agli eredidel concessionario o la vendita del cosiddetto «dominio utile» sulla terra;queste operazioni erano possibili previo il rinnovo formale della con-cessione, permettendo così al concedente di riaffermare periodicamenteil proprio diritto sul suolo. Cfr. A. CORTONESI, Contrattualistica agrariae proprietà ecclesiastica (metà sec. XII – inizi sec. XIV). Qualche osser-vazione, in Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente mediterra-neo: secoli XII – metà XIV, XVI Congresso del Centro di Studi di Storiae d’Arte, Pistoia 1999, pp. 89 – 123; F. PANERO, Terre in concessione e mo-bilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII eXIII), Bologna 1984 (Studi e testi di storia medioevale, 9), pp. 33 – 38.G. PICCINNI, La proprietà della terra, i percettori dei prodotti e della ren-dita, in Storia dell’agricoltura italiana, II, Il Medioevo e l’età moderna.Secoli VI-XVIII, a cura di G. PINTO, C. PONI, U. TUCCI, Firenze 2002., pp.145-168.

62 G. GIORGETTI, Contadini e proprietari nell’Italia moderna: rapporti diproduzione e contratti agrari dal secolo XVI ad oggi, Torino 1974 (Pic-cola Biblioteca Einaudi, 234), pp. 142-143.

63 PANERO, L’evoluzione dei patti agrari cit., p. 115.

64 Ibidem.

65 I titolari del dominio eminente si accollavano di fatto il rischio con-nesso alla progressiva svalutazione monetaria, pur inserendo nei con-tratti clausole cautelative che precisavano che le monete avrebberodovuto essere di buon peso e correntemente in circolazione. Cfr. Ibi-dem, p. 117.

66 Ibidem, p. 118. F. PANERO, Il libro della catena. Gli statuti di Alba delsecolo XV, vol. IV, Alba 2001, p. 78, n. 43.

67 Le pergamene albesi cit., pp. 15-16, doc. 5; pp. 18-20, docc. 7-9; pp.85-86, doc. 51.

68 Ibidem, p. 22, doc. 12; p. 28, doc. 16; pp. 30-35, docc. 18-22; pp. 37-39, doc. 24; pp. 42-43, doc. 27.

69 Ibidem, pp. 39-40, doc. 25; pp. 51-53, doc. 32.

70 Le pergamene dei monasteri cit., pp. 38-41, doc. 32.

71 Riferimenti espliciti a concessioni enfiteutiche perpetue regolate «se-cundum ius ficti et consuetudinem Albe» sono rintracciabili in diversicontratti conservati: Cartario … di Casanova cit., p. 258, doc. 323; p.397, doc. 501.

72 Le pergamene albesi cit., pp. 65-66, doc. 40.

73 PANERO, L’evoluzione dei patti agrari cit., p. 120.

74 Ibidem, pp. 119-120.

75 Si vedano in merito le considerazioni espresse da P. GRILLO, Il comunedi Alba fra XII e XIII secolo: istituzioni e società, in questo stesso volume.

76 G. GULLINO, La vite negli statuti comunali dell’albese medievale, inVigne e vini nel Piemonte medievale cit., p. 92. Più in generale R. GRECI,Il commercio del vino negli statuti comunali di area piemontese, Ibi-dem, pp. 245-280.

77 GRILLO, Un monastero, una grangia, una città cit., p. 114.

78 La tendenza alla riconcentrazione dei due domini nelle mani di ununico soggetto economico, in un regime di piena proprietà della terra,faceva in modo che la terra divenisse un bene pienamente godibile ecommerciabile e, grazie al suo nuovo valore economico, il suo pos-sesso permise l’affermazione, accanto ai vecchi proprietari fondiari, dinuovi ceti di possessori, cittadini, mercanti, intenzionati a meglio defi-nire le forme di proprietà e di possesso in funzione delle nuove esi-genze produttive. Cfr. PANERO, L’evoluzione dei patti agrari cit., p. 122.In generale si veda: G. CHERUBINI, Signori, contadini, borghesi: ricerchesulla società italiana del basso medioevo, Firenze 1974 (Biblioteca distoria, 17), pp. 63-73 e ID., L’Italia rurale del basso medioevo, Roma-Bari 1985 (Biblioteca di cultura moderna 910), pp. 62-64.

79 PANERO, L’evoluzione dei patti agrari cit., pp. 122-123. Sulla diffusionedei contratti a breve termine: GIORGETTI, Contadini e proprietari cit., pp.144-148; PANERO, Terre in concessione cit., pp. 38-41

80 Le pergamene dei monasteri cit., pp. 101-102, doc. 115.

81 Le pergamene albesi cit., pp. 51-53, doc. 32.

82 Le pergamene dei monasteri cit., pp. 114-115, doc. 137.

83 Rigestum cit., II, pp. 187-194, doc. 356.

84 Una località definita Villa de Vallibus era situata sulla dorsale delle col-line tra le valli Tinella e Belbo, presso l’odierno centro di Mango, pre-sumibilmente nella zona dell’attuale borgo di Val di Villa: FRESIA,Comune Civitatis Albe cit., p. 204.

85 «In posse Murre, ubi dicitur in Fraveis». Cfr. Le pergamene albesi cit.,p. 28, doc. 16. Una località denominata Fravee è invece localizzata daRenato Fresia sul Bric Torretta presso San Donato di Mango. Cfr. FRE-SIA, Comune Civitatis Albe cit., p. 204.

86 Le pergamene albesi cit., pp. 34-35, doc. 22.

87 Nel 1189 il possesso della «grangia Rivole» venne confermato all’ab-bazia di Casanova. Cartario … di Casanova cit. doc. n. 94, pp. 86-88.La comparsa di questo termine rimanda all’affermazione, ben docu-mentata in varie zone del Piemonte, di un modello di azienda agrariadestinato ad imporsi, attirando capitali e stimolando una «corsa all’ap-poderamento» che provocò la diffusione nelle campagne di una nuovatipologia di habitat sparso, la comparsa di nuove rappresentazioni men-tali dello spazio e di una rinnovata percezione delle funzioni agrarie edeconomiche dell’insediamento. Cfr. COMBA, Metamorfosi di un paesag-gio cit., p. 138. e ID. Il territorio come spazio vissuto. Ricerche geografi-che e storiche nella genesi di un tema di storia sociale, in «Società eStoria» 11 (1981), pp. 25-26. Per gli aspetti originali dell’economia ci-stercense: R. COMBA, Aspects économiques de la vie des abbayes cister-ciennes de l’Italie du nord-ouest (XIIe-XIVe siècle), in L’économiecistercienne. Géographie – Mutations du Moyen âge aux Temps moder-nes, Centre culturel de l’abbaye de Flaran. Troisième Journées interna-tionales d’histoire, 16 -18 septembre 1981, Auch 1983, pp. 119-133.

88 Cartario … di Casanova cit., pp. 56-57, doc. 58. Sulla costituzionedella grangia si veda: R. COMBA, Contadini, signori e mercanti nel Pie-monte medievale, Roma – Bari 1988 (Biblioteca di cultura moderna,

SVILUPPI DELL’ECONOMIA RURALE: X – XIV SECOLO 71

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 71

72 LAURA BERTONI

Il territorio di Alba nel 1810 (ASTo, Riunite, Catasto francese, All. B, numero 104

57-76 BERTONI:Layout 1 15-11-2009 12:23 Pagina 72

74 LAURA BERTONI

959), pp. 26-29; GRILLO, Un monastero, una grangia, una città cit. Suipossessi dell’abbazia di Casanova si veda inoltre FRESIA, Comune Civi-tatis Albe cit., pp. 427-430.

89 GRILLO, Un monastero, una grangia, una città cit., pp. 112-115. I ri-ferimenti documentari sono in Cartario … di Casanova cit., p. 32 doc.25; pp. 46-48, docc. 49, 50, 51; pp. 52-53, doc. 53; p. 55, doc. 56.

90 GRILLO, Un monastero, una grangia, una città cit., pp. 118-122.

91 Ibidem, pp. 124-125.

92 Situata sulla riva destra del Tanaro, sulle prime pendici della collinapresso San Frontiniano, questa località faceva probabilmente riferimentoalla presenza di un castrum, una fortificazione privata, costruita da cit-tadini a difesa dei territori acquisiti: FRESIA, Comune Civitatis Albe cit.,p. 432.

93 Cartario … di Casanova cit., p. 258, doc. 323; p. 397, doc. 501.

94 Il nuovo orientamento proposto dalle grange monastiche comportò,in varie zone, un’inversione di tendenza rispetto al frazionamento fon-diario seguito allo sfaldamento delle antiche curtes e alla frammenta-zione dei mansi e fornì un modello di gestione alternativo per leproprietà signorili ed ecclesiastiche largamente basate sulla concessionedi terre mediante patti di investitura a tempo indeterminato.

95 COMBA, Metamorfosi di un paesaggio cit., pp. 96-99.

96 GRILLO, Un monastero, una grangia, una città cit., pp. 127-130.

97 La distinzione tra grani «grossi» e grani «minuti» era basata sulle diffe-renze inerenti ai tempi di semina e di raccolta. Sono chiamati «granigrossi» - di prevalente semina autunnale – il frumento, la segale, l’orzo,il farro e la spelta – mentre costituivano i «grani minuti» - il miglio, ilsorgo, il panico - di semina primaverile o addirittura tardo-primaverile.Sulla distinzione si veda: R. GRAND - R. DELATOUCHE, Storia agraria delMedioevo, Milano 1968 (La cultura. Biblioteca di storia, 27), pp. 304-315, M. MONTANARI, Cereali e legumi nell’alto Medioevo. Italia del nord.Secoli IX-X, in «Rivista Storica Italiana», 87 (1975), pp. 472- 475; ID., L’ali-mentazione contadina nell’alto Medioevo, Napoli 1979 (Biblioteca.Nuovo medioevo, 11), pp. 144-148.

98 Rigestum cit., II, pp. 178-181, doc. 350; pp. 262-270, doc. 449; Le per-gamene albesi cit., pp. 12-13, doc. 2.

99 PANERO, Terre in concessione, cit., p. 141.

100 GULLINO, La vite negli statuti comunali cit., p. 92.

101 PANERO, Terre in concessione, cit., p. 141. Per la proprietà cittadina,il possesso di appezzamenti destinati alla coltura della vite situati abreve distanza dal centro urbano si dimostrava un investimento di sicurorendimento, poiché questi erano atti ad assicurare la produzione di unbene di grande consumo e di facile smercio.

102 M. MONTANARI, Alimentazione e cultura nel Medioevo, Roma – Bari1988 (Quadrante, 18), pp. 88-90, A. M. NADA PATRONE, Il cibo del riccoed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell’alimenta-zione. L’area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo, Torino1981 (Biblioteca di studi piemontesi), pp. 383-436 ed inoltre A. I. PINI,Vite e vino nel medioevo, Bologna 1989 (Biblioteca di storia agraria me-dievale 6), pp. 22–28.

103 Cartario… di Casanova cit., pp. 47-48, docc. 44, 45; pp. 60-61, doc.63; Le pergamene dei monasteri cit., p. 68, doc. 78.

104 Cartario… di Casanova cit., pp. 112-113, doc. 123. «Armitani», ossia«Eremitani» erano chiamati coloro che gestivano le grange delle abba-

zie cistercensi o ne stavano curando la creazione e la gestione. Cfr. FRE-SIA, Comune Civitatis Albe cit., pp. 428-429.

105 Cartario … di Casanova cit., p. 82, doc. 89; Appendice … al Rige-stum cit., pp. 10-11, doc. 7.

106 Cartario … di Casanova cit., pp. 111-112, doc. 122. San Calogero,località a sud di Diano d’Alba: GRILLO, Un monastero, una grangia, unacittà cit., p. 127.

107 Cartario… di Casanova cit., p. 192, doc. 238; pp. 218-219, doc. 269;pp. 299-300, n. 374; p. 348, doc. 431; p. 354, doc. 438; pp. 359-360,doc. 446; Le pergamene albesi cit., p. 19, n. 8; Le pergamene dei mona-steri cit., p. 36, doc. 23.

108 Cartario … di Casanova cit., pp. 269-270, doc. 340.

109 Ibidem, pp. 299-300, n. 374.

110 Rigestum cit., I, pp. 68-72, doc. 30.

111 Le pergamene albesi cit. pp. 11-12, doc. 1.

112 Ibidem, p. 18, doc. 7.

113 Ibidem, pp. 30-31, doc. 18.

114 Le pergamene dei monasteri cit., pp. 38-41, doc. 32. Cascina Langa-sco, a sud della città.

115 Ibidem, p. 51, doc. 51; pp. 53-55, doc. 53.

116 Ibidem, pp. 56-57, doc. 55.

117 Ibidem, p. 65, doc. 75.

118 Ibidem, pp. 66-67, doc. 76. ll Monte Faleario era un poggio isolatoche si ergeva nelle campagne a meridione della città: FRESIA, ComuneCivitatis Albe cit., p. 430.

119 Le pergamene dei monasteri cit., pp. 69-70, doc. 82.

120 Ibidem, pp. 79-81, doc. 92.

121 Ad esempio Guglielmo, figlio di Guido Maestro vendette alla chiesadi Santa Maria di Casanova un appezzamento di vigna «cum area sua etterre simul tenente», ubicata nella località di Rivoli. Cfr. Cartario … diCasanova cit., pp. 60-61, doc. 63.