С.В. Полехов, Новые документы о Киевской земле XV века //...

Transcript of С.В. Полехов, Новые документы о Киевской земле XV века //...

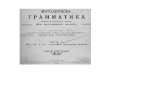

Сфрагістичний щорічник

Національна академія наук УкраїниІнститут української археографії

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Інститут спеціальних історичних дисциплінМузею Шереметьєвих

Випуск II

Київ · 2012

УДК 930-2 Сфрагістичний щорічникББК Т 2 С91

© Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012

© Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих, 2012

Редакційна колегія: д. і. н., член-кореспондент НАН України П. С. Сохань (головний редактор), к. і. н. О. О. Маврін (заступник головного редактора), О. Є. Шере метьєв

(заступник головного редактора), д. і. н. О. А. Однороженко (відповідальний редактор), к. і. н. В. П. Перкун (заступник відповідального редактора), к. і. н. Н. О. Білоус,

д. і. н. В. А. Брехуненко, д. і. н. А. Б. Гречило, д. і. н. М. М. Капраль, д. і. н. Ю. А. Мицик, к. і. н. В. В. Поліщук, к. і. н. І. А. Тесленко, к. і. н. В. В. Томазов, к. і. н. А. О. Сова,

д. і. н. В. І. Ульяновський, О. А. Алфьоров (відповідальний секретар).

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського НАН України (протокол № 6 від 6 червня 2012 р.)

Видання здійснено коштом Олексія Шереметьєва

ISBN 978-966-2068-32-0

Список замеченных опечаток к статье С. Полехова “Новые документы о Киевской

земле XV века” (Сфрагiстичний щорiчник. – Вип. 2. – Киïв, 2012. – С. 257–282)

Страница Строка Напечатано Следует читать

257

(прим. 1)

8 Tom Tomas

261 18 Витовт, Витовт

266 25 документов документов,

277 8–9 н(а)

шому

н(а)-

шому

277 11 Ѡни ѡни

277 18 Ѡни ѡни

277 20–21 Мигал(ь)

чичи

Мигал(ь)-

чичи

277 26–27 Д(а)

в(ы)дъ

Д(а)-

в(ы)дъ

277 29–30 ц(е)

ркви

ц(е)-

ркви

278 4 “Хоживала Евлашкова

коса”

хоживала Евлашкова коса

278 6 хоживала Евлашкова коса; “Хоживала Евлашкова коса”;

278 24 Ѡправили ѡправили

Примечание. Номера страниц указаны по печатной версии издания, в которой они на

единицу больше, чем в данной электронной версии.

256

УДК 930.2:929.651(477-25) «14»

сергей ПОлехОв

(Москва, Россия)

ноВые доКуМенты о КиеВсКой зеМле XV ВеКа *

История Киевской земли в “литовский период” — от вхождения в со-став Литовского государства в XIV веке до перехода под власть Польско-го королевства накануне Люблинской унии 1569 г. — изучена крайне не-равномерно. Даже краткое перечисление вопросов, вызвавших научную полемику в последние годы, — о персональном составе, происхождении и власти киевских князей XIII–XV вв., о времени перехода Киевщины под верховенство Литвы и положении в Великом княжестве Литовском, о значении cиневодской битвы и вообще о взаимоотношениях с Золо-той Ордой и её наследниками, о начале магдебургского права в Кие-ве, — как представляется, показывает причины этой неравномерности 1.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Герды Хенкель (Gerda Henkel Stiftung, Дюссельдорф, проект AZ 08/SR/09 “Politische Konflikte und die Gesellschaft im Großfürstentum Litauen im 15. Jahrhundert”) и Фонда “Прусское культурное наследие” (Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Берлин, проект “Osteuropäische Länder im Lichte der Deutschordenskorrespondenz aus der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts”). Благодарю А. Грушу, Ю. Микульского (Минск), О. Однороженко (Харьков), Р. Петраускаса, Э. Римшу, Р. Цицене-не, Т. Челкиса (Вильнюс), а также сотрудников Российского государственного историчес-кого архива в Санкт-Петербурге за помощь в подготовке данной публикации.

1 Следует отметить работы: Rowell S. C. Lithuania ascending. A pagan empire within east-central Europe 1295–1345. — Cambridge, 1994; Powierski J. Czy Skirgiełło był księciem Kijowskim? // Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin. — Olsztyn, 1994; Tęgowski J. Kiedy zmarł Skirgiełło? // Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin. — Olsztyn, 1994; Tęgowski J. Rok 1394 w dziejach Kijowszczyzny // Pamiętnik Kijowski. — Tomas VI: Polacy w Kijowie. — Kijów, 2002; Jankauskas V. Kijevo žemės statusas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. XIV–XV amžiai // Darbai ir dienos. — Tom XLIV. — Kaunas, 2005; Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях. Збірник статей. — К., 2005; Русина О. Студiї з iсторiї Києва та Київської землi. — К., 2005; Русина О. Iсторiя Киïвського князiвства XIV–XV ст. у свiтлi нових даних // Україна крізь віки. Збірник наукових праць

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 257

С одной стороны, “становым хребтом” истории региона для исследова-телей остаётся прежде всего политическая история, нередко сводимая к “событийному” аспекту; с другой стороны, вплоть до второй полови-ны XV в. отсутствует надёжная документальная база, так что историкам волей-неволей приходится следовать за тем, что есть в их распоряже-нии, — позднейшими нарративными источниками с их тематическими приоритетами и другими особенностями. Думается, именно по этой причине меньшим вниманием пользуются географические и социаль-ные аспекты истории Киевской земли “литовского периода” 2. Правда, до-кументальные источники по истории Киевщины известны с конца XIV в., но для этого времени счёт аутентичным документам, сохранившимся in extenso, идёт на единицы, а известным лишь по кратким упоминани-ям — в лучшем случае на десятки 3. Поэтому введение в научный оборот новых (в том числе “подзабытых”) источников по истории Киевщины до конца XV в. является актуальной задачей. Если историки и идут этим путём, то обращаются в их поисках к крупным комплексам, сложившим-ся уже в более позднее время, — Литовской метрике и актовым (гродским и земским) книгам украинских земель XVI–XVIII вв. Задача настоящей публикации состоит в том, чтобы обратить внимание на несколько ма-лоизвестных документов по истории Киевской земли XV в. из собраний Берлина, Вильнюса и Санкт-Петербурга, находящихся на периферии ис-следовательского внимания, и показать их возможности для изучения истории данного региона и Великого княжества Литовского в целом.

Общая характеристика и исторический контекст документовПервый из публикуемых документов сохранился в архиве великих

магистров Тевтонского ордена. До середины XV в. он находился в рези-денции великих магистров Мариенбурге, незадолго до его сдачи польским

на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. — К., 2010. Там же указана более ранняя литература по данной проблематике.

2 Основные работы по данной тематике: Клепатский П. Очерки по истории Киев-ской земли. — Т. І: Литовский период. — Одесса, 1912; Яковенко Н. Українська шляхта з кiнця XIV до середини XVII ст. Волинь i Центральна Україна. Видання друге. — К., 2008.

3 Ср. данные о документах киевских князей XV в., приведённые в работе: Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. — Т. І. — С. 53, прим. 5; С. 56–57, прим. 4.

258 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

войскам (1457 г.) был перевезён в крепость Тапиау, а с 1722 г. находился в Кёнигсберге. В 1944 г. Кёнигсбергский архив был эвакуирован, а с конца 70-х гг. прошлого века его материалы хранятся в Западном Берлине, в Сек-ретном государственном архиве Фонда “Прусское культурное наследие” 4.

Источник представляет собой перечень 7 пленных из ВКЛ (из них 6 литовцев и один русин), содержащихся в Кёнигсберге, с указанием лиц, под началом которых они служили. Палеографические признаки застав-ляют относить документ к концу XIV — первой половине XV вв. Эту дати-ровку можно сузить, учитывая, что итог литовско-орденским войнам под-вёл мирный договор, заключённый в Бресте Куявском 31 декабря 1435 г.; участие литовцев в Тринадцатилетней войне 1454–1466 гг. было очень незначительным. Таким образом, “князь Михалко Киевский” нашего до-кумента — это, несомненно, князь Михаил Иванович Гольшанский, кото-рый упоминается в должности киевского воеводы в 1422–1433 гг. Р. Пе-траускас, который ввёл данный документ в научный оборот, предложил датировать его “1432/1433 годом” 5. Понятно стремление исследователя связать возникновение документа с войной между князьями Свидригай-лом и Сигизмундом Кейстутовичем, в которой участвовал и Тевтонский орден, тем более что именно в этом конфликте отличился киевский воевода М. И. Гольшанский. Но эту датировку, какой бы заманчивой она ни была, по ряду причин приходится отвергнуть. Во-первых, в собствен-но боевых действиях участвовало лишь ливонское отделение Ордена, тогда как великий магистр Пауль фон Русдорф вёл себя более сдержанно, до последнего избегая военного столкновения с Сигизмундом Кейстуто-вичем и Польшей 6. Ни летом 1433 г., когда состоялся польско-гуситский поход на Пруссию, ни до этого литовские силы не имели военных столкновений с Тевтонским орденом в Пруссии, в результате которых

4 Подробнее об истории этого архивного собрания см.: Forstreuter K. Das Preußische Staatsarchiv in Königsberg. Ein geschichtlicher Rückblick mit einer Übersicht über seine Bestände. — Göttingen, 1955.

5 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje — XV a.: Sudėtis — struktūra — val-džia. — Vilnius, 2003. — P. 316. К этому времени исследователь приурочивает упомина-ние лидского старосты Ягинта, ссылаясь на рассматриваемый источник.

6 Подробнее см.: Gotzmann J. Der Weg zum “Ewigen Frieden”: Die Kontroverse nach einem umstrittenen Vertragsabschluß des Hochmeisters Paul von Rusdorf aus dem Jahre 1433. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. — Köln, 1994.

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 259

в кёнигсбергском плену могли бы оказаться люди, перечисленные в на-шем источнике. Отправка же пленных из Ливонии в далёкий Кёнигсберг по небезопасному “жемайтийскому побережью” или по бурным волнам Балтийского моря не имела никакого практического смысла, иными сло-вами, “ливонских” пленных и оставили бы в Ливонии. Во-вторых, захват пленных Ливонским орденом в ВКЛ имел место лишь во время разори-тельного похода начала 1433 г., но он затронул лишь ливонско-литовское пограничье 7, а вовсе не юго-восточную часть “Литовской земли”, обри-сованную в списке, и оказался полной неожиданностью для Сигизмунда Кейстутовича, так что привлечь войска с этой территории у того не было никакой возможности. Наконец, указание на “князя Михалку Киевско-го”, воевавшего в этом конфликте на стороне Свидригайла, исключает возможность датировать список временем после 1 сентября 1432 г., по-скольку указанные населённые пункты — по крайней мере те, которые поддаются идентификации 8 (Солечники, Лида, Шешоли), — находились на территории, подконтрольной Сигизмунду Кейстутовичу.

Есть основания связывать возникновение списка пленных с другим крупным вооружённым конфликтом в Восточной Европе — польско-литовско-орденской войной 1422 г., которая в историографии получила название Голубской 9. Так заставляет думать тот факт, что в перечне га-рантов Мельненского мирного договора, завершившего эту войну, фигу-рируют двое из трёх вельмож, упомянутых в нашем списке, — киевский воевода князь Михаил Гольшанский и солечницкий воевода Александр Монтовт 10. Cписки пленных наподобие публикуемого ниже составлялись

7 Liv-, est- und curländisches Urkundenbuch. — Bd. VIII: 1429 Mai — 1435 / Hrsg. von H. Hildebrand. — Riga — Moskau, 1884. — n. 662, 663.

8 Хорошее представление о проблемах идентификации восточноевропейских географических названий, которые нередко искажались немецкими писцами при за-писи со слуха, дают комментарии С. Роуэлла к “литовской” части списка пленных 1454 г., опубликованного ранее М. Бискупом (ср. прим. 11): Rowell S. C. Trumpos akimirkos iš Kazimiero Jogailaičio dvaro: neeilinė kasdienybė tarnauja valstybei // Lietuvos istorijos metraštis. 2004 metai, 1. — Vilnius, 2005. — Priedas 1, p. 47–48.

9 См. о ней: Ekdahl S. Der Krieg zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen im Jahre 1422 // Zeitschrift für Ostforschung. — Jg. XIII. — H. IV. — 1964.

10 Среди князей, скрепивших договор своими печатями, назван “Michael Ywani capitaneus Kyowiensis”, а среди бояр — “Alexander Monthowd capitaneus in Soleczniky” (Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku / Wyd. P. Nowak,

260 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

с практическими целями — чтобы отпустить их на некоторое время до-мой или обменять на своих пленных 11. Процесс обмена пленными после окончания войны затянулся на достаточно длительное время 12, поэтому наш список следует датировать 1420-ми гг., но не раньше конца июля 1422 г., когда польско-литовское войско вступило в Пруссию и столкну-лись с сопротивлением орденских сил 13.

Второй документ, публикуемый ниже, по форме представляет собой типичный образец внутренней документации ВКЛ второй половины XV в. Это судовый “лист”, в котором зафиксирован ход и результаты разбира-тельства между боярами Родуличами и митрополичьими людьми Ми-гальчичами. Его инициатором выступил митрополичий наместник в Со-фийском соборе пан Мануйло, пожаловавшийся киевскому князю Семёну Олельковичу на Родуличей, которые “уступаются” в границы софийских угодий. Судом по княжескому поручению занимался пан Каленик, выяс-няя, какая из сторон имеет больше прав на данные земли по “старине”. Благодаря этому перед нами предстаёт не “моментальный снимок” ситуа-ции, но целая панорама истории Киевской земли в XV веке: упоминаются Витовт, и киевские воеводы первых десятилетий XV в. — князь Михаил Гольшанский и пан Юрша. “Лист”, сохранившийся в списке второй чет-верти XVI в., составлен в июне 1470 г.; это самый поздний из известных документов Семёна Олельковича, умершего в декабре 1470 г.

В судовом “листе” пана Каленика обнаруживаются параллели с другим интересным памятником XV в. — известной записью о денежных и медо-вых данях, взимаемых с “софийских людей” и “боярских людей” в поль-зу киевского Софийского собора 14. Если в своём “листе” Каленик под-тверждает “людям Мигальчичам” право “седети” на селище Макалевичах, то в записи о данях картина усложняется: в последнем населённом пункте

P. Pokora. — Poznań, 2004. — S. 11). Сохранились и их печати (Ibid. — S. 79, 89, n. 90, 105).11 Biskup M. Z badań nad “Wielką wojną” z Zakonem krzyżackim // Kwartalnik

Historyczny. — 1959. — R. 66, zesz. 3, s. 685 i nast., 697–712; Biskup M. Spisy jeńców polskich z bitwy pod Chojnicami // Przegląd Historyczny. — Tom LVI. — 1965. — Zeszyt 1.

12 Так, в Польском королевстве прусские пленные оставались ещё весной 1426 г. (Forstreuter K. Preußen und Rußland im Mittelalter. Die Entwicklung ihrer Beziehungen vom 13. bis 17. Jahrhundert. — Königsberg — Berlin, 1938. — S. 37, Anm. 34).

13 Ekdahl S. Der Krieg zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen. — S. 619 sqq.14 Опубл.: Акты, относящиеся к истории Западной России. — Т. I: 1340–1506. — СПб.,

1846. — С. 37–38, n. 26.

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 261

мы видим “Сичевскую землю” и “Тарасовскую землю”, с которых “бояр-ские люди” дают разные объёмы даней Софийскому собору, а Мигальчи-чи — уже не просто “люди”, а населённый пункт, жители которого принад-лежат к числу “софийских людей”. Здесь необходимо сказать несколько слов о датировке этой записи. Вслед за её издателем прот. И. И. Григорови-чем исследователи, как правило, принимали датировку “1415 или позже” 15, и совершенно не услышанными остались убедительные соображения вдумчивого исследователя истории Киевской земли П. Г. Клепатского, ко-торый, сопоставив данные записи и других источников, отнёс её ко вре-мени между 1471 и 1505 гг. (сам он склонялся к началу XVI в.) 16. Этот вывод подтверждают данные о рукописи, в которой находится запись. Кормчая была переписана в 1483 г. 17, а сама запись находится на вставке в конце рукописи: начало записи помещено на той же странице, на которой кон-чается “Правило и наказание о душегубстве” — формулярная редакция послания Киевского митрополита Ионы, составленная не ранее 1493 г. 18 Содержание сборника (Кормчая, Судебник Казимира Ягеллона, русский перевод его привилея 1447 г.) указывает на то, что он служил чисто прак-тическим целям, так что не было никакой нужды специально приписы-вать к нему материалы, давно утратившие актуальность. Таким образом, интересующая нас запись о софийских данях была приписана к Кормчей между 1493 и 1505 гг. Она отразила процесс перехода от архаичного на-звания на -ичi, которое могло обозначать и коллектив людей, и населён-ный пункт, к топониму, в котором эта связь оказывалась утраченной 19.

15 См., например: Хорошкевич А. Исторические судьбы белорусских и украинских земель в XIV — начале XVI в. // Пашуто В., Флоря Б., Хорошкевич А. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. — М., 1982. — С. 96, прим. 114.

16 Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. — Т. І. — С. 211–212, прим. 617 Мiкульскi Ю. Грунвальдская бiтва 1410 г. у старабеларускай традыцыi //

Вялiкае княства Лiтоўскае i яго суседзi ў XIV–XV стст.: Сапернiцтва, супрацоўнiцтва, урокi. — Мiнск, 2011. — С. 106. Я. Щапов, которому принадлежит описание рукописи, не обратил внимания на запись с датой (см.: Щапов Я. Восточнославянские и южно-славянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики. — Вып. І. — М., 1976. — С. 136–154. — n. 89.).

18 Там же. — С. 153–154; Турилов А. “Правило и наказание о душегубстве” и посла-ние митрополита Ионы Глезны вяземскому попу Давыду // От Древней Руси к России нового времени. Сб. ст. к 70-летию А. Л. Хорошкевич. — М., 2003.

19 Купчинський О. Найдавнiшi слов’янскi топонимии Украïни як джерело iсторико-географiчних дослiджень (географiчнi назви на -ичi). — К., 1981. — С. 20 и след.

262 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

Ещё в документах 1544 г. упоминаются митрополичьи “люди” Мигальчи-чи 20, однако вскоре это название приобретает форму “Мигалки” и прочно закрепляется за митрополичьим селом 21. Ныне это с. Мигалки Бородян-ского р-на Киевской обл., на правом берегу р. Тетерев; на противополож-ном берегу, в Радомышльском р-не Житомирской обл. находятся другие сёла, упоминаемые в нашем источнике, — Макалевичи и Вышевичи.

Третий документ, публикуемый ниже, представляет собой акт о продаже земель на Киевщине — бортных земель и озёр, которые “слу-хают” к “селищу” Крехаеву. Этот населённый пункт известен по опи-саниям Киевского воеводства 22 и отыскивается на карте Остёрского повета в нижнем течении р. Десны на её левом берегу, в непосредствен-ной близости от Киева 23. Датировка документа почему-то до сих пор вызывала затруднения у историков, хотя установить дату неслож-но, если сопоставить приведённые в нём число, месяц и индикт (3 января 13 индикта) со сведениями о покупателе земель Мартине Гаштольде. Несомненно, покупка связана с его пребыванием на по-сту киевского воеводы в 1471–1480 гг., хотя в документе он назван без должности 24. 13-й индикт в этот период приходится на сентябрь 1479 — август 1480 гг., следовательно, покупка была оформлена 3 ян-варя 1480 г. Продавцами названы Волчко Боденковский с сыновьями Евлашком и Романом. Их прозвание заставляет видеть центр их вла-дений в с. Боденковцы, или Боденковичи 25, которое, судя по все-му, идентично современному с. Боденьки, находящемуся на пра-вом берегу Десны практически напротив Крехаева. Как выясняется из судебного решения Казимира Ягеллона и панов рады, выданного

20 Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. — Т. І: 1470–1700. — СПб., 1897. — С. 20, n. 34.

21 Історія українського селянства: Нариси в 2-х т. — Т. І. — К., 2006. — С. 106 (раздел А. Гурбика); Описание документов архива. — Т. І. — n. 139 и др. (по указ.).

22 Древнейшее из них — ревизия киевских замков — относится к 1552 г.: Архив ЮЗР. — Ч. VII. — Т. І: Акты о заселении Юго-Западной России. — К., 1886. — С. 596–597, n. 83.

23 Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. — Т. І. — Карта между сc. 286 и 287.

24 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. — P. 243, 315.25 Под таким названием оно фигурирует в ревизии Остёрского замка 1552 г. (Ар-

хив ЮЗР. — Ч. VII. — Т. І. — С. 597, n. 83).

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 263

между 1481 и 1485 гг. 26, с. Боденковцы входило в комплекс владений с цен-тром в Остре, который “держалъ… князь Митко Секира при великомъ князи Витовъте и Жикгимонъте”. Впоследствии Олелько передал Остёр князю Семёну Звягольскому, а “тянувшие” к нему “села и селища” Олель-ко и Семён Олелькович раздали “бояромъ, и слугамъ, и соколником, и та-таромъ киевъскимъ”. После жалобы княгини Марии Трабской — дочери Митьки Секиры — великий князь, рассмотрев ситуацию вместе с совет-никами, присудил ей Остёр со всеми “тянувшими” к нему владениями 27. Следует иметь в виду, что дочь княгини Марии Трабской была первой женой Мартина Гаштольда 28. Получается, что бояре Боденковские владе-ли с. Боденковцы относительно недолго, получив его от Олельки или его сына Семёна. В 1480 г. они продали свои владения на противоположном берегу Десны киевскому воеводе Мартину Гаштольду, а вскоре лишились и центра своих имений, который спустя несколько лет по завещанию Марии Трабской перешёл к её внуку — сыну Мартина, знаменитому впо-следствии Альберту Гаштольду 29.

Киевщина и Великое княжество Литовскоев свете новых источниковИсторический источник, как известно, неисчерпаем, и возможности

его изучения безграничны. Здесь хотелось бы остановиться лишь на не-скольких актуальных проблемах истории Киевской земли и показать потенциал публикуемых ниже документов для их изучения.

Начнём с проблемы власти киевских князей XV в. Историки давно задаются вопросом, в какой мере власть князей, правивших в это вре-мя в Киеве (как Гольшанских, так и потомков Владимира Ольгердовича),

26 В самом документе дата не указана. Его свидетелями были виленский епископ Андрей (1481–1491) и виленский воевода пан Ян Кезгайлович (1478–1485).

27 Lietuvos metrika. Knyga Nr. 4. Užrašymų knyga 4. — Vilnius, 2004. — P. 111, n. 65. В дру-гих документах эта княгиня именуется Марианной или Мариной (Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku. — Warszawa, 1895. — S. 58).

28 Ibid.; Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano-Slavica Poznaniensia. — Т. III. — Poznań, 1989. — S. 89; Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. — P. 243 (здесь первый тесть Мартина Гаштольда оши-бочно приписан к роду князей Гольшанских).

29 Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. — S. 58.

264 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

была ограничена со стороны великих князей литовских, иными слова-ми, можно ли их считать удельными князьями, полноправными в своих уделах, или только великокняжескими наместниками. Для успешного решения данной проблемы необходимо рассматривать её дифферен-цированно: одних только рассуждений о “статусе” этих лиц 30 (какое бы содержание ни вкладывать в это понятие) или их полномочиях недо-статочно, нужно иметь в виду также способ легитимации их власти и её восприятие местным обществом. Лучше всего эти вопросы из-учены применительно к Олельке Владимировичу и его сыну Семё-ну, правление которых оставило нам наибольший объём источников. Не вызывает сомнений, что оба князя обладали почти суверенными полномочиями, вмешательство центральной власти в жизнь Киевского княжества этого времени было не нормой, а исключением 31. Сами себя потомки Владимира Ольгердовича именовали киевскими “отчичами” и “дедичами” 32 — причём не только Олелько 33, но и Семён Олелькович: акт о разграничении владений киевского Софийского собора и панов Василия и Ивана Родуличей, публикуемый ниже (июнь 1470 г.), выдан “по приказанью господаря нашаго, князя Семена Олександровича, отчи-ча киевского”. Так же воспринимали потомков Владимира Ольгердовича (причём не только Олельку и Семёна, но и Михаила Олельковича) члены их окружения, да и более широкие круги населения 34. С другой стороны,

30 См., например: Jankauskas V. Op. cit.31 Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. — Т. І. — С. 69–77; Руси

на О. Контроверзи iсторiї київської княжої традицiї XIII–XVI ст. // Русина О. Студiї з iсторiї Києва та Київської землi. — К., 2005. — С. 88–90.

32 См., например: Грушевський М. До питання про правно-державне становище киïвських князів XV в. Двi грамоти в. кн. Казимира з часiв киïвського князя Олелька // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Т. ХХХІ — ХХХІІ. — Львiв, 1899. — 7 паг. — С. 1; Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. — Т. І. — С. 75–76 (там же более ранняя литература).

33 См. его наиболее ранние документы (1441 г.), выданные митрополиту Исидору и доминиканскому костёлу св. Николая: Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / Подг. Я. Щапов. — М., 1976. — С. 180; Описание Киевософийского собора и киевской иерар-хии с присовокуплением разных грамат и выписок. — К., 1825. — Приб. (2-я паг.). — С. 17, n. 5. Последний документ опубликован также в позднем переводе: Українськi грамоти XV ст. — К., 1965. — n. 1. Обычно приводимая дата этого документа (1411 г.) ошибочна. О правильной датировке см.: Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. — S. 328.

34 Русина О. Iсторiя Киïвського князiвства XIV–XV ст. — С. 199–200.

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 265

если верить “Хронике Быховца” — источнику позднему (первых десяти-летий XVI в.), но отразившему семейную традицию Олельковичей, — по-сле смерти Олельки Казимир пожаловал Киевскую землю его сыну Се-мёну не как удельному князю, но как своему наместнику 35. Как видим, прямолинейной характеристики “статуса” киевских князей середи-ны — второй половины XV в. в чисто “юридическом” духе дать не полу-чается: центральная власть понимала их права по-своему, а сами эти князья и их подданные — по-своему 36.

Сложнее обстоит дело с князьями Гольшанскими. Е. Русина обрати-ла внимание на “династический” характер их правления в Киеве: в конце XIV — первой трети XV в. там правили Иван Ольгимонтович Гольшанский, его сыновья Андрей и Михаил 37. С другой стороны, говорить о непрерыв-ности киевской “княжеской традиции” в это время не приходится: по-является понятие киевского наместника/воеводы, некоторое время эту должность занимает литовский боярин Георгий Гедигольд, так именуется и Михаил Гольшанский 38, да и вообще в политической истории Киевщи-ны этого времени много неясного. Слабым местом концепции Русиной можно было бы счесть то, что свидетельства о “киевских князьях / отчи-чах” Гольшанских, которые она приводит, зафиксированы в позднейших источниках — летописях конца XV — начала XVI в., “Записках о Мос ковии” барона Сигизмунда Герберштейна (впервые изданы в 1549 г.) 39, Киево-Печерском помяннике. Не испытали ли они воздействия позднейшей княжеской традиции, времён Олельки Владимировича и его сына Семёна, которые последовательно титуловались киевскими князьями?

Как показывает первый из публикуемых документов Е. Русина все же права, и вот почему. В списке пленных, попавших в Тевтонский ор-ден во время войны 1422 г., названы несколько человек (трое литов-цев и один русин), служивших “князю Михалке Киевскому” (herczogen Michalken von Khywen), т. е. князю Михаилу Ивановичу Гольшанскому.

35 Полное собрание русских летописей. — Т. ХХХІІ. — М., 1975. — С. 162.36 Ср.: Korczak L. Monarcha i poddani. System władzy w Wielkim Księstwie Litewskim

w okresie wczesnojagiellońskim. — Kraków, 2008. — S. 53.37 Русина О. Контроверзи iсторiї київської княжої традицiї. — С. 84–88.38 Там же. — С. 85–86; Petrauskas R. Ukraina Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje //

Knygų aidai. — 2008. — Nr. 2.39 Герберштейн С. Записки о Московии. — Т. І. — М., 2008. — С. 124–125.

266 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

Несомненно, о служебной принадлежности пленных составители спи-ска узнали от них самих, иными словами, сами подданные Михаила Гольшанского воспринимали его как “киевского князя”. Ценность дан-ного свидетельства в том, что оно отражает не официальный взгляд на Гольшанского как на киевского воеводу 40, а обыденные представле-ния общества ВКЛ. Благодаря этому становится понятным, что “Михаил, князь Киевский” другого современного источника, письма жемайтий-ского епископа Николая комтуру Мемеля от 20 декабря 1432 г., — это не кто иной, как Михаил Иванович Гольшанский 41. Отсюда можно за-ключить, что и в основе позднейших свидетельств о Михаиле Голь-шанском лежат воспоминания, сохранившиеся от его эпохи. Это под-тверждает второй документ, публикуемый ниже, в котором говорится о жалобе “князю киевскому Михаилу” (о том, что имеется в виду именно Гольшанский, а не Олелькович, говорит давность описываемых событий). В этой связи вспоминается и акт об ограничении имения пана Сеньки Скипоря, пожалованного ему Семёном Олельковичем (около 1458 г.), где упоминается некогда существовавшая “пасека князя Михаилова, госпо-даря нашего” 42. Как видим, ситуация здесь та же, что и с потомками Вла-димира Ольгердовича: если для центральной власти Гольшанские конца

40 Так он назван, например, в документе Мельненского мирного договора Польши и ВКЛ с Тевтонским орденом (см. выше, прим. 10).

41 Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis / Coll. P. Jatulis. — Vol. I. — Roma, 1984. —P. 81–82 — n. 41; оригинал — Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStAPKB), XX. Hauptabteilung (Königsberger Archiv), Ordensbriefarchiv 6285. Издатель документа П. Ятулис предположительно отождествил этого “Михаила, князя Киевского” с Ми-хаилом Сигизмундовичем — сыном Сигизмунда Кейстутовича (Codex Mednicensis seu Samagittiae dioecesis. — P. 81). Эту версию попытался развить Я. Тенговский, связав это с расположением Стародубского княжества, принадлежавшего Сигизмунду Кей-стутовичу, на территории католического Киевского епископства, поскольку именно в таком смысле Сигизмунд назван “великим князем литовским Киевского диоцеза” в булле 1432 г. (Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. — Poznań — Wrocław, 1999. — S. 221, przyp. 1044; S. 224). От него данная версия перекочевала в работы Е. Руси-ной (например: Iсторiя Киïвського князiвства. — С. 201). Однако в свете данных о ходе конфликта между Свидригайлом и Сигизмундом в конце 1432 г. и о князе Михаиле Гольшанском такое объяснение выглядит натянутым, неестественным и излишним. Благодарю А. Баранова (Берлин), который по моей просьбе проверил не совсем точ-ную публикацию по подлиннику.

42 Розов В. Украïнськi грамоти. — Т. І. — К., 1928. — С. 168. — n. 91.

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 267

XIV — первой трети XV в. были киевскими наместниками или воевода-ми (в зависимости от контекста источника), то сами киевляне воспри-нимали этих православных князей, владевших землями на Киевщине, как “своих”, “киевских князей”. Очевидно, это была одна из составляю-щих компромисса между центром и периферией — необходимого усло-вия признания литовской власти местными элитами. По мнению Я. Тен-говского, “критерий протекции” со стороны Витовта, о которой говорит назначение Михаила Гольшанского киевским воеводой, свидетельствует, что вторая жена великого князя Юлиана была дочерью Михаила 43. Од-нако это не подтверждается источниками (отцом Юлианы был всё же не Михаил, а его отец Иван Ольгимонтович 44), и причины следует искать не только в родстве Витовта с Гольшанскими, но и в их укоренённости на Киевщине, в том, что они были “своими” для местной верхушки.

Следующий аспект, на который проливают свет публикуемые ниже документы, — это общество Киевской земли, его состав и изменения. В разные времена Киевской землёй (как и вообще любой землёй ВКЛ) могли управлять князья, наместники, воеводы, но верхушку местного общества неизменно составляли местные князья, наиболее влиятельные бояре и церковные иерархи. В документах № 2 и 3 мы видим предста-вителей панского рода Калениковичей — соответственно Каленика, ко-торый выполняет обязанности судьи, и его сына Окушку Калениковича. Имя Каленик носили двое представителей влиятельного и богатого рода, от которого произошли Тышкевичи, Халецкие и Стецкие 45, — Каленик

43 Tęgowski J. Małżeństwa Witolda Kiejstutowicza // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. — Nowej serii T. II (XIII). — Warszawa, 1995. — S. 181–182.

44 Это традиционное мнение подтверждает письмо генерального прокуратора Тевтонского ордена при римской курии великому магистру от 23 января 1419 г., в ко-тором говорится, что у папы побывало посольство Витовта, “und die botschaft was dovon, das sie eine dispensacio behalden mochten, das herczoge Wytowt syns wybes swester tochter czur ee hatte genomen, und die dispensacio haben sie ouch vor in (т. е. от папы римского. — С. П.) behalden” (GStAPKВ, Ordensbriefarchiv 2900). С этим хорошо согласу-ются данные о степени свойства Витовта и его второй жены (Tęgowski J. Małżeństwa. —S. 177, przyp. 6; s. 179, 181–182). По всей видимости, этой сестрой жены Витовта была Агриппина — жена Ивана Ольгимонтовича Гольшанского (Ibid. — S. 179).

45 О начальной (XV–XVI вв.) истории этого рода см.: Lulewicz H. Miszkowicze, Kalenikowicze, Tyszkowicze (Tyszkiewicze) — cztery pokolenia w dziejach rodu (XV wiek — pierwsza połowa XVI wieku) // Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. — Białystok, 2003; Яковенко Н. Українська шляхта. — С. 179–188.

268 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

Мишкович и его сын Каленик Каленикович. Поскольку первый умер не позже 1450 г. 46, то в данном случае речь идёт о его сыне. Его появления в обоих документах неудивительны: именно в Житомирском и Овруц-ком поветах находились владения его рода, полученные паном Калени-ком Мишковичем от Свидригайла в 1437 г. 47 Упоминания его сына Ка-леника Калениковича историки отмечают в 1480-е гг. 48, однако его имя встречается в источниках значительно раньше: около 1457/58 г. он уча-ствовал в разъезде земель, пожалованных пану Скипорю Семёном Олель-ковичем 49. Документ № 3 содержит, по-видимому, наиболее раннее да-тированное упоминание его сына Окушки Калениковича (известны его упоминания 1488–1500 гг. 50). В том же источнике упоминаются и другие родовитые и влиятельные киевские вельможи — князья Иван Борисович Глинский и Дмитрий Иванович Путята Друцкий (впоследствии киевский воевода) 51, а также представители боярской верхушки, к которым уже на-чинает прилагаться титул “пан” (в документе им снабжены Федько Полоз и Мишко Котович — отец Богдана, однако он мог применяться и по от-ношению к Окушке Калениковичу и Горностаю). Эти данные показывают, что при переходе от княжеского управления Киевской землёй к воевод-скому состав местной общественной верхушки в целом не менялся и она, несмотря на первоначальное недовольство административной и “кадро-вой” политикой, проводимой государственным центром, нашла “modus vivendi” с присланным из Литвы наместником, литовцем-католиком Мар-тином Гаштольдом.

Если первую группу свидетелей документа № 3 составляют наиболее знатные и влиятельные люди Киевщины, князья и паны (о “докторе с Кра-кова” речь пойдёт ниже), то завершают этот список люди, по-видимому, менее знатные: все они названы без титула “пан”, двое из них поимено-ваны без отчеств или фамильных прозваний, а Васько Олешкович оха-рактеризован как “землянин снепородский”. Также упоминается “воить

46 Lulewicz H. Miszkowicze, Kalenikowicze, Tyszkowicze. — S. 309.47 Ibid. — S. 309.48 Ibid. — S. 315.49 Розов В. Українськi грамоти. — n. 91.50 Lulewicz H. Miszkowicze, Kalenikowicze, Tyszkowicze. — S. 317.51 Интересно отметить, что князь Дмитрий Иванович Путятич Друцкий, хотя

и осел на Киевщине, ещё во второй половине XV в. владел сельцом “во Дрюцку” (AGAD, Perg. 8461).

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 269

каневьскии Юшько”. Упоминание войта того или иного города принято считать указанием на существование в нём магдебургского права. Дей-ствительно, войт был обязательным элементом магдебургского самоу-правления, однако наличие войта в городе ещё не является признаком наличия у него магдебургии. В литературе отмечен ряд упоминаний “не-магдебургских” войтов конца XV — первой половины XVI в., в том числе в Киеве и городах Киевской земли, таких как Путивль, Житомир и Ка-нев 52. Сюда можно добавить упоминания не только каневского войта в нашем документе № 3, но и новогрудского — в акте 1481 г., сохранив-шемся в подлиннике 53.

Интересны данные публикуемых источников о социальных связях между разными землями ВКЛ в XV веке и жителях Киевщины немест-ного происхождения. Наиболее примечательный из них — это, конечно, киевский воевода Мартин Янович Гаштольд, покупатель селища Крехае-ва с близлежащими бортными землями и озёрами. Сохранились данные о ряде других подобных приобретений Гаштольда в Киевской земле 54, са-мое известное из которых — дом в Киеве, купленный у мещанина Рога и его семьи 55. В начале прошлого века О. Халецкий попытался интерпре-тировать эти и подобные факты, относящиеся к роду Гаштольдов, — при-обретение разными путями земель на Смоленщине, Киевщине, Подляшье и Волыни — как проявление “центробежных” (в прямом смысле слова) тенденций в жизни Литовского государства второй половины XV в., о ко-торых говорит проникновение литовских знатных родов в русские зем-ли страны и их укоренение там 56. Однако здесь следует различать два

52 Lietuvos metrika. Knyga Nr. 4. — P. 65, 80, n. 16.6, 23.2; Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. — Т. І. — С. 320; Русина О. До проблеми початкiв киïвськоï магдебургiï // Русина О. Студiї з iсторiї Києва та Київської землi. — К., 2005. — С. 153–154; Бiлоус Н. Киïв наприкiнцi XV — у першiй половинi XVII столiття. Мiська влада i самоврядування. — К., 2008. — С. 41, 44–47. Соображения о компетенции “немаг-дебургских” войтов, приводимые в данных работах, имеет смысл рассматривать как предварительные.

53 APK, Archiwum aktów dawnych miasta Krakowa, Рerg. 896.54 Lietuvos metrika. Knyga Nr. 1 (1380–1584). Užrašymų knyga 1. — Vilnius, 1998. —

По указ.55 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. — T. I. — Lwów, 1887. —

S. 78, n. 82.56 Halecki O. Dzieje unii jagiellońskiej. — T. I. — S. 479–480.

270 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

аспекта, две цели: литовские паны, с одной стороны, стремились разны-ми способами установить контроль над отдалёнными русскими землями ВКЛ, с другой, — попав туда, обеспечить своё благосостояние и престиж, но при этом не собирались порывать связей с “Литовской землёй”, а на-против, укрепляли их 57. На первый взгляд могло бы показаться, будто нечто подобное отразилось и в документе № 2, где упоминаются “люди”

“пана Жидимонта”, т. е. Жигимонта, Сигизмунда. Однако это имя среди литовцев в XV веке встречалось довольно редко 58. Редким оно должно было быть и на Киевщине, тем более в её социальной верхушке (о при-надлежности к ней Жидимонта говорит титул “пан” 59). Поэтому есть все основания видеть в нём Жидимонта Индриховича (т. е. Генриховича), упо-минаемого в качестве житомирского старосты в 1458–1468 гг. 60, тем более что его “люди”, как следует из текста документа, сидели там же, где проис-ходит всё дело, т. е. где-то в Житомирском повете. От Федьки Полоза, упо-минаемого в документе № 3, пошёл боярский род Полозов (Полозовых, Полозовичей), известный впоследствии не только в Киевской, но и в Пин-ской земле 61. В конце XV в. этот Федько владел “Подолешенской землёй” в Заушской волости Овруцкого повета 62, чем и объясняется его присут-ствие при составлении документа в Овруче. Возможно, из Пинской земли, в свою очередь, происходил сын пана Мишка Котовича Богдан: по доку-менту конца XIV в. на Пинщине известен некий Павел Котович 63.

57 Об этом говорят приобретения, сделанные Мартином Гаштольдом в Ново-грудской земле в бытность его киевским наместником (см.: Lietuvos metrika. Knyga Nr. 1. — По указ.).

58 Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. — P. 188.59 От этого Жидимонта произошёл панский род Лодят (Лодятичей), упоминаемый

в конце XV — первой половине XVI в. (Яковенко Н. Українська шляхта. — С. 163, 169).60 Розов В. Українськi грамоти. — n. 91; Українськi грамоти XV ст. — n. 4.61 Грушевский А. Пинское Полесье. — Ч. ІІ. — К., 1901. — С. 111–113. Согласно прав-

доподобному предположению А. Грушевского, сын Федьки Иван Полоз мог перейти на Пинщину вместе с княгиней Марией — вдовой Семёна Олельковича, получившей эту землю от Казимира после смерти мужа, в 1471 г. (Там же. — С. 112; Приложения. — С. 3, n. I).

62 Об этом говорится в уже упоминавшейся записи о софийских данях: “Подо-лешеньская земля подъ Полозомъ…” (Акты, относящиеся к истории Западной Рос-сии. — Т. I. — С. 38, n. 26). О её локализации см.: Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. — Т. І. — С. 218–219, карта между сc. 230 и 231.

63 Груша А. Невядомы арыгiнал граматы князя Васiля Нарымонтавiча канца XIV ст. // Беларускi гiстарычны часопiс. — 2009. — № 11. — С. 32–34, 42; Груша А. Мяноўная

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 271

Чтобы подвести итог обзору просопографических сведений публи-куемых документов, вернёмся к человеку, который открывает список свидетелей третьего из них. Это “докторъ с Кракова князь Янъ Рекгула”, личность довольно известная — профессор Краковского университета, доктор медицины Ян из Регул (или Регула), долгие годы (1475–1505) быв-ший деканом факультета медицины этого университета (умер в 1515 г.) 64. Будучи придворным врачом польского короля и великого князя литов-ского Казимира IV Ягеллона и вообще чрезвычайно популярным лека-рем, в том числе и в кругах вельмож, он подолгу отсутствовал в Кракове. В апреле 1480 г. его отсутствие обсуждалось на общем собрании маги-стров и докторов университета, которое призвало его вернуться и даже обратилось к королю, чтобы тот поспособствовал этому 65. Из нашего до-кумента выясняется причина его отсутствия — по крайней мере часть этого времени он провёл на Киевщине, в окружении Мартина Гаштольда, одного из влиятельных литовских вельмож Казимира Ягеллона: вероят-но, тот уже испытывал проблемы со здоровьем (он умер в 1483 г.). Вме-сте с тем упоминание “доктора с Кракова” в списке свидетелей, притом на почётном первом месте, свидетельствует, что документ составлял-ся при участии Мартина Гаштольда, хотя об этом и не говорится пря-мо. Участие же в этом акте людей с разных концов Киевщины указы-вает на то, что составление документа было связано с работой некоего

“судебно-административного присутствия” при киевском наместнике, о котором писал П. Г. Клепатский 66. Хотя оно и не являлось “институтом” с определённым составом, компетенцией и порядком работы, его суще-ствование было залогом успешного осуществления великокняжеским наместником его функций.

Наконец, к социальной истории Киевщины имеют непосредствен-ное отношение прекрасно сохранившиеся печати бояр Боденковских,

грамата князя Васiля Нарымонтавiча i фармiраванне пiсьмовай культуры ў прававой сферы Вялiкага княства Лiтоўскага ў апошняй трэцi XIV — першай трэцi XV ст. — Мiнск, 2010. — С. 10, 13–15, 90, 94 (карта окрестностей Пинска в XVI в.). Впрочем, по матери-алам XVI в. Котовичи известны и в других регионах ВКЛ (Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. — Warszawa, 1887. — S. 150–151).

64 См. о нём: Markowski M. Jan z Reguł // Polski słownik biograficzny. — T. X/3. —Zeszyt 46. — Wrocław– Warszawa — Kraków, 1963. — S. 472–473.

65 Ibid. S. — 473.66 Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. — Т. І. — С. 113–114, прим. 3.

272 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

привешенные к третьему нашему документу (фотографии печатей пуб-ликуются ниже, цветной вариант см. на отдельных листах) 67. Это не про-сто наиболее ранние с чисто хронологической точки зрения образцы боярской сфрагистики Киевской земли, но и отражение раннего в каче-ственном смысле этапа её развития. Печати принадлежат Волчке Боден-ковскому, его сыновьям Евлашке и Роману и несут на себе изображение одного и того же знака, в основе которого стрела и крест — наиболее частая тема ранних русских, литовских и польских печатей 68. Вместе с тем такие особенности знака на печатях Боденковских, как его пере-дача по наследству и использование гербового щита, уже позволяют назвать его гербом. Аналогией здесь до определённой степени может послужить изображение на печатях других русских бояр, имевших вот-чину на Киевщине 69, — пана Юрши Ивановича 70 и его сына пана Ивана Юрши 71: имея в своей основе те же традиционные элементы — стрелу и крест, — это изображение передаётся по наследству и имеет отчётливо геральдическое оформление.

67 Фотографии печатей предоставлены Отделом рукописей Библиотеки им. Вруб-левских Академии наук Литвы, которой выражаю за это искреннюю благодарность.

68 Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem w unii horodelskiej 1413 roku // Polska i Litwa w dziejowym stosunku. — Warszawa, 1914. — S. 406–414 (особен-но с. 414).

69 Об этом известно из двух документов Казимира Ягеллона 1453 г. См. их пу-бликацию с комментарием: Грушевський М. До питання про правно-державне стано-вище. — С. 2, 4; краткие упоминания: Книга киïвського пiдкоморського суду (1584–1644). — К., 1991. — С. 131, 281–282. При этом есть основания полагать, что происходил Юрша с соседней Волыни (Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. — P. 248–249).

70 AGAD, Perg. 4451. Изображение знака на печати опубликовано по рисун-ку из описания XVI в.: Piekosiński F. Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. — T. VII. — Część II: Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. — Kraków, 1907. — S. 47, n. 383.

71 Сохранился его документ конца XV в. с прикладной печатью, в центре которой в ободке помещён символ, идентичный символу на печати Юрши 1431 г. (см. предыдущее примечание), с круговой надписью: ПАНЪ ИВАНЪ ЮРЪШ, причём последнее слово рез-чик штемпеля попытался передать в зеркальном отражении (Архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, Коллекция 124 (С. В. Соловьёв), ед. хр. 16).

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 273

Публикация документовГотовя к печати нижеследующие документы, автор публикации вы-

нужден был считаться с двумя обстоятельствами. С одной стороны, к на-стоящему времени в археографии сложились определённые традиции публикации документальных источников позднего Средневековья, ко-торые зачастую принципиально несходны в разных языковых и нацио-нальных традициях, например немецкой и русской. С другой стороны, объединяя в своём издании разноязычные документы, публикатор сто-ял перед необходимостью унифицировать некоторые принципы, чтобы избежать ненужного разнобоя, который мог бы запутать читателей.

В основу принципов передачи текстов положены рекомендации, разработанные Д. Хекманном для немецких текстов 72 и А. И. Грушей для кириллических текстов с территории ВКЛ 73. Тексты разделяются на слова и предложения, используется современная пунктуация, име-на собственные пишутся с большой буквы. В кириллических текстах в основном сохраняются вышедшие из употребления буквы, при этом

“а йотированное” передаётся буквой “я”, буквой “у” передаются буквы “у” и “ү” оригинального текста. Выносные буквы отмечаются курсивом, пропущенные буквы вносятся в строку в круглых скобках. Конец строки в кириллических текстах отмечается знаком |.

№ 1[1420е гг., после 1422 г. конца июля. Кёнигсберг]. — Список пленных

из Великого княжества Литовского, содержащихся в Кёнигсберге.

Ор.: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hauptabteilung (Königsberger Archiv), Ordensbriefarchiv 28 833 (старая сигнатура: Varia 187).

Уп.: Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum. 1198–1525. — Pars I. — Vol. III / Bearb. von E. Joachim, hrsg. von W. Hubatsch. — Göt-

72 Entwurf eines Leitfadens zur Edition deutschsprachiger Quellen (13.–16. Jh.) / Bearb. von D. Heckmann (25. Juli 2000; Stand: 17. September 2010). [Электронный ресурс.] — Ре-жим доступа: http://141.84.81.23/hiko-owp/index.htm.

73 Метадычныя рэкамендацыі па публікацыі рукапісных актавых кірылічных крыніц у Беларусі (XIII–XVIII стст., перыяд Вялікага княства Літоўскага) / Аўтар-складальнік А. Груша. — Мiнск, 2003.

274 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

tingen, 1973. — S. 528, n. 28 833; Petrauskas R. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje — XV a.: Sudėtis — struktūra — valdžia. — Vilnius, 2003. — P. 316.

Бумага, 30×8,8×30×8 см. На верхней стороне видны нижние хвосты букв другого текста. На левой половине пятно от влаги и два круглых от-верстия. Водяной знак — голова оленя 74.

На обороте архивная пометка XVI–XVII вв.: Beschreibung eczlicher gefangenenn.

Dis sind die gefangen czu Konigisberg aws Litauwen. Wösthorda) von Salshenikb) 75 eyn beyor, Dyrmeyts son von Salschenig; item Mylayke von Salshenik gesessen czu Tromponis — die czwene sind Litauwen und sind gesessen under dem hoptmanne Montawd 76 czu Salsenik. Item Szhedayk Demene czu Lyden 77 gesessen, der ist eyn freyer under deme hoptmanne Jagdind 78 genand woywode czur Lydaw. Item Condros Woyschennos eyn fryer gesessen с)–czu–с) Schesscholen 79 under herczog Mychalken 80. Item

74 Близкие: Wasserzeichen Hirsch / Bearb. von G. Piccard. (Veröffentlichungen der staatlichen Archivverwaltung Baden-Würtemberg, hrsg. von der Landesarchivdirektion Baden-Würtemberg. Sonderreihe: Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Findbuch XV: Wasserzeichen Vierfüßler. Teil 1: Hirsch.). — Stuttgart, 1987. — n. 419–421 (илл. на с. 104, Неймеген, 1415 г.). Бумага с подобными водяными знаками широко использовалась в балтийском регионе (Пруссия, Жемайтия, Литва) в первые десятилетия XV в.; помимо мест, перечисленных в печатной версии каталога, n. 410 за-фиксирован в Тапиау в 1410 г. (GStAPKB, Ordensbriefarchiv 1373, отмечено карандашом в экземпляре каталога из библиотеки того же архива).

75 Солечники, город в Литовской земле, ныне — г. Шальчининкай на юго-востоке Литвы, районный центр Вильнюсского уезда.

76 Александр Монтовт, литовский боярин, солечницкий наместник в 1422/23–1435, эйкшишский наместник в 1440. Владел вотчиной близ Солечник, пользовался гербом Топор (Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. — P. 262).

77 Лида, город в Литовской земле, ныне — на северо-западе Белоруссии, районный центр Гродненской обл.

78 Ягинт, литовский боярин, лидский воевода. Возможно, родственник боярина Яна Римовидовича (Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. — P. 247).

79 Шешоли, ныне — местечко в Укмяргском р-не Вильнюсского уезда на юго-востоке Литвы, центр староства.

80 Михаил Иванович Гольшанский, князь, сын Ивана Ольгимонтовича. Пользо-вался гербом c изображением кентавра. Киевский воевода в 1422/23–1433, гарант до-говоров с Тевтонским орденом: Мельненского мира 1422 г. и Христмемельского союза 1431 г., подписал послание сторонников Свидригайла Базельскому собору в 1433 г.,

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 275

Wesothe Erwethen son von Schesscholen; item Sabuthe Ermethen [!] son von Schessolen — die czwene sind gebruder unde vonen beyde in deme dorffe czu Schesscholen under herczog Michalken. Die vorgeschreben sind Litauwen und sind gute frien. Item Staske von Rosanen eyn Russe, der dynethe myt synem eygen knechten und pferden herczog Michalken von Khywen.

a) Над 1м o надп. e. b) l впис. сверху. c) –c) Впис. над строкой.

№ 2[1470 г.] июня [1–30]. [Киевская земля]. — Приговор суда пана Кале

ника по тяжбе между софийским наместником паном Мануйлом и панами Родуличами о спорных угодьях.

Ор.: неизвестен.Копии: К1 — Российский государственный исторический архив,

ф. 823, оп. 1, д. 1, л. 1–2 об. (30-е гг. XVI в.). Бумага, 32,5×41×32,5×42 см. Водяной знак — тиара 81. Текст сильно выцвел, лист распался на верх-нюю и нижнюю половины по горизонтальному сгибу посередине, на его пересечении с вертикальным сгибом часть утрачена; в настоящее время с обеих сторон оклеен папиросной бумагой, вложен в архивное дело по-перёк и вклеен в него посередине, так, что нижняя его половина обозна-чена как л. 1 об., верхняя — как л. 2.

В большинстве случаев используются буквы “ү” и “ѧ”, реже “у” и “а йотированное”.

На обороте в нижней части листа (л. 1) пометки чрнл., XVII в.: 39 no; Mihałki Same; прочие нрзб.

К2 — Там же, л. 3–3 об. Транскрипция латинскими буквами, XIX в. Лист с обеих сторон оклеен папиросной бумагой.

казнён по приказу Свидригайла в 1433 г. (Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. — S. 96; Dokumenty. — S. 79; Korczak L. Monarcha i poddani. — S. 181, n. 32).

81 Близкий: Die Kronen-Wasserzeichen. Findbuch I der Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart / Bearb. von G. Piccard. (Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg. Sonderreihe. Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Findbuch I.). — Stuttgart, 1961. — Abt. V. — S. 37, 87, n. 9 (разно-видность a — монастырь Кеппель, Кюстрин, Краков, 1532, в сильно деформированном виде — 1543–1545; разновидность b — Франкфурт-на-Майне, Пётрков, 1532–1534).

276 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

Перевод: П — Там же, л. 5–5 об. Польский перевод менее разборчивым почерком (XVII в.?). Лист с обеих сторон оклеен папиросной бумагой.

Уп.: Описание документов архива западнорусских униатских митро-политов. — Т. І (1470–1700). — СПб., 1897. — С. 3, n. 1.

Текст печатается по К1, утраченные места восстанавливаются по смыслу, К2 и П.

По приказан(ь)ю г(о)с(по)д(а)рѧ н(а)шаго, кн(я)зѧ a)–Семена Ѡлександровича–a), ѿчича киевского. Жаловалсѧb) г(о)с(по)д(а)рю н(а)шому, кн(я)зю Семену Александровичу | пан a)–Мануило, намѣстник–a) соѳеискии, на пана a)–Васил(ь)я Родуличаc) и–a) на его братанича, на a)–пана Ивашка–a), што ж Ѡни в ц(е)рковную землю | уступаютсѧ, и в сеножати, и в воды в ц(е)рковныи. И г(о)с(по)д(а)рь наш, кн(я)зь Семен Александрович, послал мене, суд(ь)ю, пана a)–Каленика–a) 82, межи | ими тог(о) досмотрети и право межи ими вчинити. И я есми выехал на тую землю, и стали пе-ред нами митрополич(ьи) люди Мигал(ь)|чичи и Родулич ч(е)л(ове)къ Томило, и межи себе того мног(о) говорили, а далеи выступил Родулич ч(е)л(ове)къ, три ч(е)л(о)в(е)ки старыи, стороннии, и мы | есмо вѣлели тым людем межи себе подумати, и Ѡни межи себе думали, и пришли перед нас, и Родулича людники мовѧт так, што ж “тут | были старыи бояре Александро да Пенко да Дмитреи, ѡни тыи сеножати кошивали, а Мигал(ь)чичи тут не постали”. Ѡпят(ь) выступивши | Мигал(ь)чич людники, и мовѧт так: “Правда ес(ть), мы тых старых бояр н[е] знали, але то вѣдаем, как при Евлашку было, митроп[оличь]и люди | Мигал(ь)чичи тыи сеножати кошивали, и Мигал(ь)чичем d)–Евлашко–d) почал кривду чинити, и почал на них хвалитисѧ, и хотел их изжечи | и в воду втопити, и то над ними вчинил, ѿцу их руки втѧл и ѡчи выимал, и намѣстник соѳеискии Д(а)в(ы)дъ Голобородыи зазвалсѧ | с ним до кн(я)зѧ a)–великог(о) Витовта–a) 83, и кн(я)зь великии Витовтъ смотрел межи ими права, и Евлашка ѡбвинил, и виною ег(о) казнил, | а тую землю ѡчистивши, ѡпѧт(ь) придал к ц(е)ркви Бѡж(ь)ей. И Евлашко ѡпѧт(ь) почал им кривду чинити, и сѣно в них побрал, и Мигал(ь)|чичи жаловалисѧ намѣстнику соѳеискому,

82 Каленик Каленикович, сын Каленика Мишковича, киевский боярин, упоми-нается в 1457/58–1488 гг. (Lulewicz H. Miszkowicze, Kalenikowicze, Tyszkowicze. — S. 315; Яковенко Н. Українська шляхта. — С. 181, 186).

83 Витовт Кейстутович, великий князь литовский (1392–1430).

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 277

и намѣстник жаловалсѧ на него кн(я)зю a)–киевскому Михаилу–a) 84,и кн(я)зь Михаило | суд судил, и Мигал(ь)чич ѡправил, и Евлашка ѡбвинил, и платил Евлашко тым людем за сѣно копу грошеи”. И я, панКаленик, | испытал Родулича людников, чи “Хоживала Евлашкова коса” по тым сеножатем, а либо инших бояр, и Родулича людники мовѧт | так: хоживала Евлашкова коса; и Мигал(ь)чичи мовѧт так: “Не хоживала ни-чия коса, разве Мигал(ь)чич”. И выступил Родулич | людник, а мовит так: “Накаменчанѣ, што ѡни после тог(о) кошивали тыи сѣножати на Юршу” 85,и Мигал(ь)чичи кинулисѧ на тыи | люди Накаменчанѣ со ста коп, и тыи люди Родулича не смѣли сѧ послати. И я, пан Каленик, много говорил Родулича людем, штобы сѧ | послали Накаменчанѣ, и ѡни сѧ не посла-ли. И я в том митрополич(ьи) люди ѡправил, и ѡпѧт(ь) выступившиРодулича ч(е)л(ове)къ | Томило молыт [!] так: “e)–еще ми ес(ть) до тых людеи д[…]ѣ, што ж им нѣтъ на реку дѣла–e) ни щолном, ни волоком, ани | з дорогою”. И Мигал(ь)чичи мовѧт так: “Хоживали [наши ѡт]циf) и дѣды и щолном и волоком и з дорогою, а f)–мы тепере | [хоч]ем–f) потом[у]ж” g)–[…|…] и Том[…] выст[…] и суседи–g). И Мигал(ь)чичи на то не послали,а h)–по[д]дали старо | 20 ч(е)л(о)век(о)въ–h), пана Жидимонтовых 86 людеи, што ж i)–[…]вали–i) по тои рецѣ и щолномъ и со всим, и Томило с(я) не послал | на то, и ѡпѧт(ь) Т[ом]ило выдал тивуна вышовского Савуj), иМигал(ь)чичи на Саву сѧ послали, и мы Савы испытали, | и Сава молыт [!]так: “Правда ес(ть), как сѧ завалчили и з Евлашком, так почали посполи-то ездити по тои рецѣ, и щолномъ | и з дорогою и з волоком заѡдно. И мы есмо Мигал(ь)чичи Ѡправили во всем, и в сеножатех, и в рецѣ, a)–и в селищи в Макалевичох–a) 87, | што ж ѿци их старины на том селищи вживали, а им тепере по тому ж на том селищи седети, как ѿцих [!] ихсеживали, | и пересуд есмо в Мигал(ь)чич взѧли на том мѣсте, где есмо

84 Михаил Иванович Гольшанский, см. прим. 80.85 Юрша Иванович, луцкий или киевский боярин, луцкий староста в 1429–1431 гг.,

брянский воевода в 1433 г., киевский воевода в 1436–1438 гг., кременецкий староста в 1442 г., брацлавский староста в 1447/48–1451/52 (Kuczyński S. M. Jursza // Polski słownik biograficzny. — T. XI. — Wrocław — Warszawa — Kraków, 1964. — S. 347; Petrauskas R. Lie tu-vos diduomenė. — P. 248).

86 Жидимонт Индрихович, житомирский староста ок. 1458–1468 гг. (Розов В. Українськi грамоти. — n. 91; Українськi грамоти XV ст. — n. 4.).

87 Макалевичи, село в Киевской земле, на р. Тетерев, ныне — с. Макалевичи в Радомышльском р-не Житомирской обл.

278 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

их ѡправили, а в то во все не надобе вступ[а]тисѧ | Родуличом, ни пануj) Васил(ь)ю, ани пануj) Ивашку, а иному нико[му]. И на то есмо листь свои записали и печат(ь) свою | приложили. А при том роз(ъ)езде были добрыи люди: крыло[ш]анин печерскии Селивестръ, крилошанин соѳеискии поп | Яшько Уздвиженскии, а пан Ѡстреико, архимандричии б[о]яре, Ивашко […]басинk), Ѡлешко Петрович, а иншии, а Сава | с Вышевич 88, Юрько, а Констѧнтин торговец кн(я)жии, Иван [Мих]еевичl), а инших было людеи добрых досыт(ь), а писана | сия грамота в лѣт(о) 6978, индикт въ 3, м(е)с(я)ца июн(я).

a) –a) Подч., повидимому, теми же чрнл., какими переписан осн. текст. b) Над буквой о писец начал писать выносную букву в, но не закончил, потом написал её в строке. c) Здесь и далее в данном имени буквы а и у пишутся лигатурой, д — выносная. d) –d) Подч. вместе с концом предыдущего и началом следующего слова. e) –e) Квадр. скобками отмечена дыра в К1; П: iesczem iest do tych ludyi Michalczyc dzieło, ze im nie mas […] dzieła na rzeke. f) –f) Восст. по К2. g) –g) Строка на сгибе, текст сильно пострадал. К2: [cho] dyty y ztamyłi wystawy swoi ludy susedy; П: a my teraz chcemi takze chodzic, y Tomiło swoie ludzie postawił z samsiady. h) –h) К2: poddały strononu, yż czołowik; П: podali na to stronnych dwadziescia człekow. i) –i) К2: Otcy […]; П: Oycowie ich iezdziwali po tyi rzece. j) Буквы а и у написаны лигатурой. k) В начале имени не читаются две буквы в строке (первая похожа на К), над ними выносная н или и. К2: Hyłbasyn; П: Holbasyn или Kolbasyn. l) К2: Mychaiewycz; П: Micheiowic.

№ 3[1480 г.] января 3. Овруч. — Продажный лист Волчки Боденковского

и его сыновей Евлашки и Романа киевскому воеводе пану Мартину Гаштольду на селище Крехаев с 6 бортными землями и 14 озёрами [в Киевской земле] за 200 коп чешских грошей.

Ор.: Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių Bibliotekos Rankraščių sky rius, F 1–21. Жёлтый пергамен, 31,2×15,5×30,9×15,5 см, внизу листа загиб высотой

88 Вышевичи, село в Киевской земле, на р. Тетерев; ныне — с. Вышевичи в Радомышльском р-не Житомирской обл.

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 279

Печать Волчки Боденковского. Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių Bibliotekos Rankraščių skyrius, F 1–21

Печать Евлашки Боденковского. Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių Bibliotekos Rankraščių skyrius, F 1–21

Печать Романа Боденковского. Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių Bibliotekos Rankraščių skyrius, F 1–21

30,9×4,9×30,9×4,6 см, к которому на голубых шёлковых шнурках привешены три печати из почер-невшего зелёного воска в жёлтых восковых мисочках, очень хоро-шей сохранности. В поле каждой печати полукруглый готический щит, с изображением родового знака в виде буквы Т, у которой пра-вая половина перекладины плав-но загибается вниз, левая согнута под прямым углом, а основание внизу в правой части напоминает половину стрелы. По периметру каждой печати надпись во внеш-нем и внутреннем ободках (тексты не читаются). 1-я печать — оваль-ная, 27×24 мм; 2-я — круглая, 24 мм; 3-я — круг лая, 21 мм.

Пометки: в левом верхнем углу: № 28 (выцв. чрнл., поч. 19–20 вв., по диагонали снизу вверх); Списанъ (? крнд., поч. 19–20 вв.); Продажная запись отъ

280 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

Боден ковскихъ Мартину Гас|товтовичу [испр. из Гаштольту] на дворище Крехаево, съ землями и 14 озерами, | проданное за 200 копъ широкихъ грошей чешской монеты, | а польскаго счета. Писана въ Овручѣ 3 янв. 13 инд. | (на рус. яз.) (чёрными чрнл., поч. 19 — нач. 20 в.); сверху по центру наклейка с изображением двуглавого орла, типографской надписью: Виленская Публичная Библiотека, ниже на ней номера: В1–21, F1. Справа от наклейки: № 13 (по диагонали снизу вверх, выцв. чрнл., поч. 19–20 в.); 35 (синим крнд.). В левом нижнем углу: № 22 (по вертикали, снизу вверх); Wołczko Bodenkowski ze Swemi | dziećmi zeznawa […p]rzedał | Panu Martinow[i] Gasztoltowi | Sieliszczy na[s]ze na imię K[recha]|iew + Mens Feb 3 (выцв. чрнл., поч. 17–18 вв.); N 112 (зач., выцв. чрнл., поч. 17–18 вв.); N. 112. (выцв. чрнл., поч. 17–18 вв.); Podlachie (выцв. чрнл., поч. 17–18 вв.); Reuisum 1730 (подчёркнуто, выцв. чрнл., поч. 18 в.). Посередине, под наклейкой надп.: Лист Волч[ь]ка Боденковского …|… Евлашком а Ромашьком продажныи п(а)ну Мартину Кгастовтовичу на селище их Крехаевское | … Александровские, Игнатов|ские, … а иншие многии земли, и на езеро Не|[же]н… а Корашая, а Пол(ь)|ная… лисще и ин|… (выцв. чрнл., поч. 16 в.). В правом нижнем углу:

…|…|… Gastold…|…|… (выцв. чрнл., поч. 18 в.);.Н.; …|…|…|… (выцв. чрнл., 17–18 в.?).Публ.: Сборник палеографических снимков с древних грамот и актов,

хранящихся в Виленском центральном архиве и Виленской публичной библиотеке. Издание Виленской археографической комиссии. — Вып. І (1432–1548 гг.). — Вильна, 1884. — Л. II, с. 2, n. 3.

Уп.: Описание Рукописного отделения Виленской публичной биб-лиотеки. — Вып. ІІІ. — Вильна, 1898. — С. 2, n. 21; Pergamentų katalogas / Sud. R. Jasas. — Vilnius, 1980. — P. 47–48, n. 91.

† Я, Волчько Боденковьскии, и своими дет(ь)ми сь Евлашком а з Романом, вызнаваем сим своим листом, кому будет потреб(а) его видети, а любо | чтоучи его слышати, иж есмо то оучинили ни жадным припужением, ани зведен(ь)ем, нижли своее доброе воли длѧ бол(ь)шаго оужитку нашего, | продали есмо пану Мартину Кгастовтовичю 89 сѣлища

89 Мартин Гаштольд, литовский боярин, сын Яна Гаштольда. Впервые упоминает-ся в 1460 г., ум. в 1483 г. В 1464–1471 гг. новогрудский староста, в 1471–1480 гг. киевский вое вода, в 1477–1479 гг. маршалок земский, в 1480–1483 гг. трокский воевода. Пользовал-ся гербом Абданк, вотчина — Геранёны (Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich. —S. 88–89; Petrauskas R. Lietuvos diduomenė. — Р. 243).

полехоВ Сергей · Новые документы о Киевской земле XV века 281

наши на имѧ Крѣхаев, а к тому сѣлищю зѣмли бортные: Алѣксандровская, | Игнатовская, а Грицева, а Морозова, а Оушаковская, а Мотовилово, и с тыми ѡзѣры, которыи слоухают к тому сѣлищю къ Крахаевоу, и к тым землѧм | на имѧ ѡзѣро Нѣженa), а Богачь, а Рать, а Корашая, а Польная, а Бѣрезовица, а Чернев, а Навалище, а Бродець, а Ивки, а Зметы, а Вѣрбиловъ, | а Глушки, а Вѣликое ѡзѣро, ѡпроче крыниць, што неводом волочать. А за то есмо взѧли оу пана его м(и)л(о)сти двѣсте коп широкых грошеи че|ские монеты а пол(ь)ские личбы, личачи по шестидѣсѧт(и) грошеи за копу. А продали есмо то вѣчно и непорухомо его м(и)л(о)сти, и дѣтем его, и ег(о) | потом будучим и ближшим, так долго и так широко и ѡкругло, как слушало истарины [!] к тому сѣлищю къ Крѣхаевоу. А мнѣ, Волчькоу, и | моим дѣтем вышереченым, и моим ближним, и по нас будучим не надобѣ сѧ в то ни во што въступати. А при том были докторъ с Кракова | кн(я)зь Янъ Рекгула, а кн(я)зь Иванъ Борисович Глиньскии 90, а пан Федко Полозъ 91, акн(я)зь Путѧта 92, а Ѡкушко Калеиникович 93, а Горностаи ключник киевскии 94, а пана Мишков с(ы)нъ Котовича Богдан, а тивун вруцкии Костушко, а Васко Ѡлѣшковичь землѧнин | снепородскии, а воитъ каневьскии Юшько. А надто длѧ лѣпшее твѣрдости и пѣчати есмо свои привѣсили къ сему | нашему листу. П(и)сан в Овручем ген(варя) 3 д(е)нь, индик(т) 13.

a) н вынесена над строкой под титлом между ж и е.

90 Иван Борисович Глинский, князь, сын князя Бориса Ивановича Глинского, упо-минается во второй половине XV в. В 1490–1496 гг. наместник черниговский (Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. — S. — S. 79).

91 Федько Полоз, киевский боярин, родоначальник киевских и пинских бояр По-лозов (Полозовичей, Полозовых), жил во второй половине XV в. (Boniecki A. Poczet rodów. — S. 251–252).

92 Дмитрий Иванович Путятич Друцкий, князь, сын кн. Ивана Семёновича Путяты Друцкого, впервые упом. в 1455 г., ум. в 1505 г. В 1486 г. наместник мценский и любут-ский, в 1486–1488 гг. наместник брянский, в 1492–1505 гг. наместник киевский (Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy. — S. 62; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. — Tom IV: Ziemia Smoleńska i Województwo Smoleńskie. XIV–XVIII wiek. — Warszawa, 2003. — S. 45).

93 Окушко Каленикович, сын Каленика Калениковича, киевский боярин, упоми-нается в 1480–1500 гг. (Lulewicz H. Miszkowicze, Kalenikowicze, Tyszkowicze. — S. 317; Яковенко Н. Українська шляхта. — С. 181, 186–187).

94 Остафий-Горностай, сын Романа Ивашковича, киевский боярин, родоначаль-ник бояр Горностаев, упоминается в 1480–1503 гг. (Яковенко Н. Українська шляхта. —С. 170, 172, 174).

СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі 337

зМіст

Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

КнязіВсьКа сфрагістиКа і геральдиКа

Алфьоров О.Печатки київських князів другої половини ХІ — кінця ХІІ століття (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва) . . . . . . . . . . . 5

Тигунцев Ю.Княжеские печати ХІІ в. с именами “КЮРIЛЪ” и “КУРИЛО” из Юго-Западных районов Брянской области. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

зеМельна сфрагістиКа і геральдиКа

Hlebionek M.Herb Ziemi Kijowskiej na pieczęciach władców Rzeczpospolitej . . . . . . . . . . . 81

Пуздровська М.Сфрагістичні пам’ятки Київської губернії ХІХ — початку ХХ ст. з колекції Олексія Шереметьєва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

МісьКа сфрагістиКа і геральдиКа

Білоус Н., Однороженко О.Печатки та герби міста Києва кінця XV–XVІII ст. у світлі нових джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Гречило А.До питання про давній герб міста Києва, час його появи, зміст і функцію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

338 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

церКоВна сфрагістиКа і геральдиКа

Алфьоров О.Молівдовули митрополита Михаїла (1130–1145 рр)

за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьєва . . . . . . . . 150

Перкун В., Білоус Н.“Gtxfnï. cdjt. Zfpzfvtzjdfk…”.

Печатка київського митрополита

Іова (Йова) Борецького (1620–1631) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

осоБоВа сфрагістиКа і геральдиКа

Однороженко О.Шляхетська геральдика Київської землі

XV — першої половини XVII ст.

за архівними джерелами та матеріалами

сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Полехов С.Новые документы о Киевской земле ХV века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Білоус Н., Однороженко О.Геральдика київських міщан другої половини XVI —

першої половини XVII століть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

пуБліКація джерел

Білоус Н.Привілей на шляхетство киянам

Ходикам-Кобизевичам 1589 р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі 339

рецензії та огляди

Филипчук О.

Візантійській світ та сигілографія:

The Byzantine World and the Sigillography,

Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. —

Sofia, 22–27 August 2011. — Sofia, 2011. — Vol. II. — P. 101–112 . . . . . . . . . . 303

Филипчук О.

Новий каталог візантійських печаток:

The Collection of Medieval Seals from the National Archeological Museum

Sofia, ed. Ivan Jordanov. — Sofia, 2011. — 114 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Шаланда А.

Беларуская гістарыяграфія другой паловы ХХ — пачатку ХХІ ст.

па сфрагістыцы Вялікага Княства Літоўскага. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

хроніКа

Hlebionek M.

Pieczęć jako forma komunikacji w średniowieczu i czasach nowożytnych.

II Międzynarodowa konferencja sfragistyczna,

Kijów 18–20 listopada 2011 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Скорочення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Анотації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Відомості про авторів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

340 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

сontent

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

prIncely spHragIstIcs and Heraldry

Alfiorov O.Molivdovuls of Kyivan Princes in the Second Half of the XIth — the end of XIIth century (On the Base of Oleksii Sheremetiev’s sphragistics Collection) . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tiguntsev Yu.The Pryncely Seals of the XIIth Century with Names “Kyril” and “Kyrilo” Found in the South-West Regions of Briansk District. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

tHe terrItorIal spHragIstIcs and Heraldry

Hlebionek M.The Emblem of Kyivan Land on the Seals of Polish-Lithuanian Commonvealth’s Rulers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Puzdrovs’ka M.The Sphragistic Artifacts of the Kyivan Province in the XIXth — the Beginning of the XXth century in the Collection of Oleksii Sheremetiev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

tHe urban spHragIstIcs and Heraldry

Bilous N., Odnorozhenko O.The Seals and Emblems of Kyiv in the XVth — XVIIIth Centuries on the Base of New Sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Hrechylo A.Towards the Question of Early Emblem of Kyiv, the Time of Its Origins, Meaning, and Function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі 341

ecclesIastIcal spHragIstIcs and Heraldry

Alfiorov O.Molivdovuls of the Metropolitan Michael (1130–1145)

from the Sphragistics Collection of Oleksii Sheremetiev . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Perkun V.“By own seal marked…” Some Words Concerning the Seal Matrix

of Kyivan Metropolitan Iov Borets’kyi (1620–1631) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

tHe personal spHragIstIcs and Heraldry

Odnorozhenko O.The Noble Heraldy of the Kyivan Land

in the XVth — the First Half of the XVIIth Century

from Archive Sources and Materials

of the Sphragistics Collection of the Sheremetievs Museum . . . . . . . . . . . . . . 169

Polekhov S.The Newly-founded Sources Concerning

the Kyivan Land of the XVth Century. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Bilous N., Odnorozhenko O.The Heraldry of Kyivan Bourgeois

of the Mid-XVIthe — the First Half of the. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

tHe edItIon of sources

Bilous N.The Noble Privilegies to Kyivan

Khodyka-Kobzevych Family in 1589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

342 СфрагіСтичний щорічник · ВипуСк іі

reVIews

Filipchuk O.The Byzantine World and Sigillography:

The Byzantine World and the Sigillography, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. — Sophia, 22–27 August, 2011. — Sophia, 2011. — Vol. II. — P. 101–112 . . . . . . 303

Filipchuk O.The New Catalogue of the Byzantine Seals:

The Collection of Medieval Seals from the National Archeological Museum of Sophia, Ed. Ivan Jordanov. — Sophia, 2011. — 114 p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Shalanda A.The Byelarusian Historiography of the Second Half of the 20th —

the beginning of the 21st Century Concerning the Sphragistics

of the Grand Duchy of Lithuania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

eVents

Hlebionek M.Seals as a Form of Communication in the Middle Ages and Early Modern.

The Second International Session of Sphragistics,

Kyiv November 18–20, 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317

Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Annotations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Information about Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

![Пилипчук Я.В. Зовнішні кордони Половецького степу [External borders of Pole Polovetske] // Вісник Аграрної історії. Вип.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63142bd15cba183dbf0770ef/pilipchuk-yav-zovnshn-kordoni-polovetskogo.jpg)

![The Globular Amphora Culture on the Territory of Belarus and Its Role in the Development of the Сommunities during the ІІІ – the beginnig of the ІІ millenium BC [in Belarusian]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334fc00cd4bf2402c0ade52/the-globular-amphora-culture-on-the-territory-of-belarus-and-its-role-in-the-development.jpg)