Riedizione delle Tabulae Herculanenses: gli affari fondiari di L. Cominius Primus con P. Comicius...

Transcript of Riedizione delle Tabulae Herculanenses: gli affari fondiari di L. Cominius Primus con P. Comicius...

Studi sulla Campania nell’Antichità

OEBALUS

SCIENZE E LETTEREROMA

7

2012

OEBALUS Associazione Culturale

OEBALUSStudi sulla Campania nell'Antichità

7, 2012

Pubblicazione annuale. Registrazione del Tribunale di Napoli, n. 68 del 22 settembre 2006.

DIRETTORE RESPONSABILE

Felice Senatore

COMITATO DI REDAZIONE

Maurizio Bugno - Domenico Camardo - Eduardo Federico - Alessandro PagliaraCarlo Rescigno - Mario Russo - Eliodoro Savino - Gianluca Soricelli

COMITATO SCIENTIFICO

Claude Albore Livadie - Rosalba Antonini - Dominique Briquel - Giuseppe Camodeca Renata Cantilena - Luca Cerchiai - Michael Crawford - Francesco De Angelis -

Natalie de Haan - Jens-Arne Dickmann - Massimo PoettoHenrik Mouritsen - Fabrizio Pesando - Felix Pirson - Paolo Poccetti

Giovanna Rocca - Heikki Solin - Timo Sironen - Gianluca Tagliamonte

OEBALUS - Associazione Culturale e Casa EditriceVia S. Costanzo, 8 - 80073 Capri (NA)

Grafica e impaginazione: Felice Senatore

© 2012 SCIENZE E LETTERE DAL 1919 S.r.l. UNIPERSONALE già Bardi Editore, Via Piave, 7 - 00187 Roma - Tel. 064817656 - Fax 0648912574.www.scienzeelettere.com - emai: [email protected]

ISSN 1970-6421ISBN 978-88-66870-25-8

INDICE

LUCA CALANDINI, GIOVANNI DI MAIO, MARIA FARIELLO, NATASCIA PZZANO, CARLO PERSIANI, Montetto (Amorosi): un insediamento dell’età del Bronzo a controllo dei fiumi Volturno e Calore

CARLO RESCIGNO, GIUSEPPE VECCHIO, Un corteo dionisiaco da Nola. Le terrecotte architettoniche dalla domus di Via Polveriera

SAMANTHA FRESE, Due sime da Aeclanum

ELIANA VOLLARO,

FLAMINIA ARCURI, Le ancore di Ragoniano: riesame epigrafico delle contromarre da Punta Tresino

GRETE STEFANI, L’ager Pompeianus dopo il 79 d.C. Vecchi dati e nuovi rinvenimenti

SERGIO CASCELLA, Considerazioni preliminari su un contesto ceramico di età adrianeo-antonina dall’area della villa suburbana presso il Teatro Romano di Sessa Aurunca (CE)

ENRICO ANGELO STANCO, L’acquedotto romano di Alife (CE). Nuove acquisizioni nel tratto terminale del percorso

FELICE SENATORE, Nella ‘preistoria scientifica’ di Giorgio Buchner. Lo scavo del Castiglione a Ischia nella corrispondenza (1939-1943) con Umberto Zanotti Bianco

Abstracts

Su alcune sime da Pompei: il tipo con Dioniso ed eroti

GIUSEPPE CAMODECA, Riedizione delle Tabulae Herculanenses: gli affari fondiari di L. Cominius Primus con P. Comicius Severus

29

7p.

87

103

113

143

75

217

251

295

363

Giuseppe Camodeca

Riedizione delle Tabulae Herculanenses: gli affari fondiari di L. Cominius Primus con P. Comicius Severus

1Nel corso della mia riedizione delle Tabulae Herculanenses , cioè degli archivi

di tavolette cerate rinvenuti nel corso degli scavi degli anni ’30 in otto case di 2

Ercolano, editi non bene e solo parzialmente negli anni ’40-’50, ho più volte

sottolineato la straordinaria importanza che questi documenti, ben datati fra

Claudio e Vespasiano, rivestono fra l’altro anche per la conoscenza della società 3

ercolanese degli ultimi decenni di vita della città vesuviana .

In questo lavoro si pubblica un gruppo di tabulae, la maggior parte rimaste

inedite, che vengono a costituire un dossier sugli affari fondiari intercorsi tra due

ercolanesi, il già noto L. Cominius Primus, proprietario del più grande archivio 4

rinvenuto nella città (ins. V, 19-22) , e di P. Comicius Severus, al contrario finora

rimasto praticamente sconosciuto; entrambi risultano essere stati di modesto status

sociale, con ogni probabilità libertino, ma disponevano di un patrimonio non

1 Mi sembra opportuno fornire qui un elenco di quanto finora pubblicato per mostrare il grado di avanzamento della nuova edizione delle Tabulae Herculanenses (ad oggi sono stati editi o riediti più di una quarantina di documenti su un totale di circa 160): Camodeca 1993, pp. 109-119; G. Camodeca, ‘Riedizione del trittico ercolanese TH 77+78+80+53+92 del 26 gennaio 69’, Cron. Erc. 24, 1994, pp. 137-146; Camodeca 1993, pp. 197-209; Camodeca 1999, pp. 521-544; Camodeca 2000, pp. 53-76; Camodeca 2002, pp. 257- 280; G. Camodeca, ‘I consoli del 43 e gli Antistii Veteres d’età claudia dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses’, ZPE 140, 2002, pp. 227-236; G. Camodeca, ‘Una inedita THerc. e la corretta lezione di Tacito, Hist. IV 7. 2: Cn. Sentius Saturninus, cos. 41, damnatus ex S. C. nel 66’, ZPE 144, 2003, pp. 235-241; Camodeca 2003, pp. 367-382; G. Camodeca, ‘La società ercolanese alla luce della riedizione delle Tabulae Herculanenses. L’élite municipale fra Claudio e Vespasiano. I. Un’oligarchia ritrovata’, Ostraka 15, 2006, pp. 9-29; Camodeca 2006, pp. 187-209; Camodeca 2007, pp. 81-107; G. Camodeca, ‘Magistrati municipali e datio tutoris dalla riedizione delle Tabulae Herculanenses’, RPAA 79, 2006-7, pp. 57-81; G. Camodeca, ‘Evergeti ad Ercolano. Le iscrizioni di dedica del tempio di Venere’, RPAA 81, 2008-9, pp. 47-67; Camodeca 2009, pp. 383-404; G. Camodeca, ‘Una bonorum possessionis datio secundum tabulas del pretore del 43 d. C. in una inedita Tab. Herc.’, Ostraka 18, 2009, pp. 323-331. Per le case e i luoghi di ritrovamento degli archivi vesuviani, vd. Camodeca 2009a, pp. 17-42.

2 Non torno qui sui motivi, già altrove da me discussi, che hanno sorprendentemente reso parziale e inadeguata l’editio prior, fatta da due studiosi di grande fama e capacità, come G. Pugliese Carratelli e V. Arangio-Ruiz, edizione apparsa fra il 1946 e il 1961 nella rivista napoletana PdP; per non parlare del gravemente erroneo contributo di Della Corte 1951, pp. 224-230, che inizialmente aveva avuto l’incarico da A. Maiuri di studiare le Tab. Herc., compito cui si dimostrò presto inadeguato (sul punto vd. ampiamente Camodeca 2003, pp. 367-382).

3 Cfr. Camodeca 2008a, pp. 86-103.4 Su questo archivio e sulle circostanze del ritrovamento avvenuto fra l’ott. e il nov. 1937, vd.

Camodeca 2009a, pp. 32-34.

trascurabile, in specie fondiario, che essi cercavano di incrementare per rendere più

‘rispettabile’ la loro posizione in società. Ne emerge un interessante spaccato della

vita economica di Herculaneum in epoca neroniana, più precisamente durante i

primi anni 60.

1. Il chirographum di P. Comicius Severus del 12 giugno 64 e la vendita del

fundus Linisianus.

5È opportuno iniziare l’esame del dossier con un chirographum di P. Comicius

6Severus (siglato B n.s. 7) , rimasto finora del tutto inedito e datato al 12 giugno 64.

7Si tratta di un trittico con i fori centrali, prescritti dal SC Neronianum del 61.

Tab. I: fratta inferiormente (ma si è perduto poco più della cornice, cioè ca. 1,2 cm.); h.

+9,4 x 13,3 x 0,6 cm; cornice sup. 1,5 cm. Si tratta di un palinsesto, con erasione imperfetta

di una scriptura prior, che si scorge ancora abbastanza chiaramente in vari punti. Alla fine

della lin. 11 si nota il sigillo, rimasto impresso dalla pag. 3; nulla sulla pag. 1. - Tab. II:

ricomposta da due pezzi, fratta superiormente in modo perfettamente speculare alla Tab. I;

h. +9,4 x 13,3 x 0,6 cm; alla fine della scriptura interior, sigillo del chirografaro, che si è

impresso specularmente anche sulla pag. 2; restano evidenti tracce di 5/6 righi della

scriptura prior, riguardante il chirographum di un servus, con resti del sigillo (o di due) in

calce. Sulcus sulla pag. 4. - Tab. III: manca.

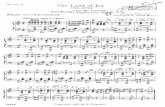

Tab. I, pag. 2 - Tab. II, pag. 3 (graphio, scriptura interior) (figg. 1-5, foto; figg. 6-7

apografo)

M. Crasso Frugì C. Laecanio [B]asso

co(n)s(ulibus)

pr(idie) idus Iunias. (12/6/64)

P. Comicius Severus scripsì

me accepisse ab [L. Co]minio

5 Primo ex pretio fundì

Linisiani, quod ei [ego? `ve]ndidì´

5 Oltre i normali segni diacritici, si precisa che le lettere di lettura dubbia sono in corsivo; la I longa è indicata con ì.

6 Questa sigla, che distingue altri 7 documenti ercolanesi, dovrebbe indicare una provenienza dalla vicina Casa del Bicentenario (ins. V, 15-16), dove sono stati rinvenuti i famosi atti del processo di Petronia Iusta e di Calatoria Themis. In realtà nessuno dei pochi documenti ancora leggibili con questa sigla riguarda Petronii o Calatorii. Ma anche non volendo dubitare della provenienza (il che sarebbe lecito per la non poca confusione fatta con queste tabulae; vd. ad es. Camodeca 2003, pp. 367-377; Camodeca 2009a, pp. 27-41), quanto a noi interessa, e cioè la partecipazione all’atto di L. Cominio Primo, appare comunque certa.

7 Su cui vd. Camodeca 1993a, pp. 353-364.

GIUSEPPE CAMODECA114

sestertis ducentis nonagin=

ta quin[que mi]llibus, ex

qua summa accepi ante

10 hanc `diem´ sestertia du=

centa +++++inta tria

[millia - - - qui]nqu[a]=

[ginta et hodie seste]rtia

pag. 3

[- - - ]nta

[- - - ]a (S)

(vac.)

[Actum Herculani?]

Tab. II, pag. 4 (atramento, signatores) (foto, fig. 8-9 apografo)

[P. Comi]ci [Severi]

P. Comicì Vestal[is]

P. Comicì Amerimni

P. Comicì Phaedrì

5 P. Comicì Primigeni

L. Caesì Asiat[ici]

p. 2, lin. 10: diem aggiunto sopra il rigo, dopo aver cancellato una parola scritta per errore,

forse l’inizio di sestertia. - lin. 13 : l’espressione ante hanc diem di lin. 9-10 richiede di

conseguenza qui un hodie (o hac die) per indicare la somma rateale quietanzata con la ricevuta in

esame del 12 giugno.

Scriptura prior

Tab. II, pag. 3 (graphio, scriptura interior) (figg. 5 e 7)

[- - - fide rogavit]

+++[ - - -]eru[s?]

fide promisi Spendo L. Vetti

Amabilis [ser]vus. (S)

[Actum Herculani]?

La quietanza, ben datata dai consoli ordinari del 64 M. Licinius Crassus Frugi 82 2(PIR L 191) e C. Laecanius Bassus (PIR L 31) , è redatta nella forma di un

8 Essi furono in carica per tutta la prima metà dell’anno; la data del dipl. mil. (CIL XVI 5) è più tarda solo di pochi giorni (15 giugno) rispetto alla nostra. Non è infrequente che, come nelle Tab. Herc., il patrizio M. Licinius Crassus Frugi e il suo omonimo padre, cos. ord. 27, siano indicati senza il gentilizio; ad es., il cos. 64 in CIL X 1063.

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 115

Fig. 1. TH ined.: pagina 2.

Fig. 2. agina 2, particolare (quadrante superiore sinistro).TH ined.: p

GIUSEPPE CAMODECA116

Fig. 3. agina 2, particolare (quadrante superiore destro).TH ined.: p

Fig. 4. agina 2, particolare (quadrante inferiore destro).TH ined.: p

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 117

Fig. 7. agina 3, apografo.TH ined.: p

Fig. 8. agina 4, signatores.TH ined.: p

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 119

9chirografo scritto di pugno del creditore , P. Comicius Severus, che attesta (scripsi

me accepisse ab) il pagamento rateale della cospicua somma dovuta da L. 10

Cominius Primus per l’acquisto di un fondo (ex pretio fundi, quod ei [ven]didi) ; il 11

fondo venduto da P. Comicius era il fundus Linisianus . Il prezzo di vendita,

piuttosto alto, è con certezza leggibile alle linn. 6-7 in ablativo (compl. di prezzo):

sestertis ducentis nonaginta quin[que mi]llibus, cioè 295000 sesterzi. Come detto e

come di frequente accadeva, il pagamento era versato a rate; ne abbiamo vari

esempi negli archivi campani e in particolare in quello dello stesso L. Cominio

Fig. 9. agina 4, signatores, apografo.TH ined.: p

9 Sulle apochae note dall’archivio dei Sulpicii (TPSulp. 70-77), che a differenza di quelle Iucundianae sono tutte redatte nella forma del chirografo, vd. Camodeca 1999a, pp. 169-176, spec. p. 169, per il formulario impiegato. Anche per le apochae, finora note dagli archivi di Ercolano, si seguiva senza eccezione la medesima forma con chirografo.

10 Il verbo vendidi è stato scritto su rasura in correzione; impossibile capire cosa era stato scritto precedentemente.

11 Il nome del fondo sembra sicuro, anche se un antroponimo Linisius non ha finora confronti. Non si può invocare Limisius che del resto ha un’unica attestazione in Africa (CIL VIII 12041). Si potrebbe invece pensare ad una forma corrotta per trasposizione intersillabica da Lisinianus; i gentilizi Lisius, Lisinius, sebbene rari, sono ben noti (Schulze 1904, p. 180 s.) e Lisius anche in Campania a Cumae (CIL X 3699). Sul problema dei toponimi prediali, vd. in generale E. Champlin, ‘Aeternumque tenet per saecula nomen: Property, place-names and Prosopography’, in Prosopographie und Sozialgeschichte, Köln-Wien-Weimar 1993, pp. 51-59.

GIUSEPPE CAMODECA120

12Primo , che nel suo desiderio di ascesa sociale si indebitava spesso. Della grossa

somma dovuta di 295000 sesterzi Cominius ne aveva fino a quel 12 giugno del 64,

già pagati, come espressamente dichiara il creditore Comicius Severus (ex qua

summa accepi ante hanc diem), più di duecento mila. Purtroppo la cifra precisa,

riportata nelle linn. 10-13, è in parte perduta; dopo sestertia ducenta il numerale

terminante in -inta non è più integrabile con certezza; lo spazio in lacuna 13

consentirebbe di integrare [octag]inta , che porterebbe a 283000; la cifra termina

con quinquaginta (ad es., 283150). Con questa ricevuta del 12 giugno 64 Comicius

Severus attesta il pagamento di un’altra rata di tot migliaia di sesterzi (lin. 13: [et 14

hodie seste]rtia) , ma la somma non è più determinabile, perché perduta nella

prima linea di pag. 3 (vi si legge solo la fine di un numerale [- - -]nta).

Un dato di grande interesse è costituito dal prezzo del fondo, acquistato a rate da

L. Cominius Primus, se si considera la rarità di queste notizie al di fuori dell’Egitto.

Purtroppo non ne conosciamo l’estensione, ma si può attendibilmente ritenere in

base alla stretta relazione desumibile dalle fonti fra prezzo del fondo e reditus

annuo, che la rendita annua minima doveva aggirarsi, calcolando il 6% del prezzo, 15

sui 18000 sesterzi . Dove aveva preso Cominius la grande somma di 295000

sesterzi per acquistare il fundus Linisianus? Non si può rispondere con certezza;

probabilmente, io credo, era almeno in parte il frutto di vendite di altri suoi fondi, e

anche di prestiti avuti da senatori, che avevano ville e proprietà nel territorio

vesuviano. Sappiamo infatti che egli era fortemente indebitato verso membri

12 Nell’archivio dei Sulpicii, vd. TPSulp. 72, con un formulario assai simile alla nostra quietanza ercolanese; vd. edizione e commento in G. Camodeca, L’archivio puteolano dei Sulpicii. I, Napoli 1992, pp. 23-26; per una serie di quietanze, ben sette, riguardanti un altro grosso debito di 15000 denari (= 60000 sesterzi), contratto da Cominio Primo nei confronti di Ulpia M. f. Plotina, addirittura la zia del futuro imperatore Traiano, e da lui pagato in numerose rate fra il 69 e il nov. 71, vd. Camodeca 1993, pp. 115-119.

13 Triginta è troppo breve per la lacuna, quadraginta, quinquaginta e septuaginta troppo lunghi, possibile ma meno probabile sexaginta per le sia pur poche tracce di lettere visibili.

14 Come detto, l’espressione ante hanc diem di lin. 9-10 richiede di conseguenza qui un hodie (o hac die) per indicare la somma della rata quietanzata con la ricevuta in esame del 12 giugno.

15 Cfr. Camodeca 1999, p. 535 s. Per un elenco dei dati, finora noti, sul valore dei fondi rustici in Italia, quasi tutti però desunti dalle tabulae alimentariae di età traianea da Veleia (CIL XI 1147) e Ligures Baebiani (CIL IX 1455), dove solo una dozzina di fundi ha una valutazione superiore al Linisianus, vd. R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies, 2 ed., Cambridge 1982, pp. 210 ss.: prezzo mediano 80000 sesterzi. Dal canone annuo di locazione di 6000 sesterzi, che il banchiere Cecilio Giocondo pagava alla colonia di Pompei per il fundus Audianus, se ne desume una valutazione di 100000 sesterzi (CIL IV 3340, 138-140); cfr. anche l'esempio di scuola in Gai. 3. 161 (età antonina): si mandaverim tibi, ut verbi gratia fundum sestertiis C (sc. centum milibus) emeres, tu sestertiis CL emeris… I prezzi dei fondi in Egitto (nel I sec. in media 400 dr. per aroura, cioè 360 per iugero, prezzo certo più basso che in Italia, vd. Camodeca 1999, p. 536) sono raccolti e discussi in H.-J. Drexhage, Preise, Mieten/Pachten, Kosten und Löhne im röm. Ägypten bis zum Regierungsantritt Diokletians, St. Katharinen 1991, pp. 127 ss.

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 121

dell’ordine senatorio: il cospicuo debito di 60000 sesterzi, che aveva contratto nei

confronti di Ulpia M. f. Plotina, la zia di Traiano, è più tardo (le quietanze si datano

dal 69 al 71/2); tuttavia il debito di 10000 sesterzi, che Cominio aveva nel 66 con un

illustre senatore, Cn. Sentius Saturninus, cos. ord. 41, risultando ex kalendario, 16

sembra essere stato originato da un mutuo ad interesse . Come ho già sottolineato

altrove, qui si ha un chiaro esempio di rendite fondiarie senatorie reinvestite in

prestiti feneratizi concessi a minori proprietari terrieri del luogo.

Il documento in esame è un palinsesto con l’erasione non perfetta di una

scriptura prior, che si scorge ancora abbastanza chiaramente in vari punti della

pag. 2 al di sotto della nuova e che rende pertanto la pagina piuttosto difficile da

decifrare; per questo motivo nell’apografo (fig. 6) si è scelto di eliminare le tracce

della scriptura prior. Tuttavia nella pag. 3, finito il testo del chirografo di Comicius

Severus, la scriptura prior appare senza sovrapposizioni di sorta ed è quindi ancora

decifrabile, essendo ben visibile, sia pure in caratteri assai sottili, appena

percepibili e solo alla luce radente; si tratta della parte finale di un documento (un

altro chirografo) con la fidepromissio di un servus di nome Spendo, schiavo di un L. 17

Vettius Amabilis (vd. apografo fig. 7) . Il praenomen in realtà non è di lettura certa, 18

perché la possibile L è addossata alla O del nome del servo Spendo . In ogni caso si

deduce che il chirografo era stato scritto da questo Spendo; purtroppo la controparte

non è identificabile: resta solo un’ipotesi che sia il solito P. Comicius Severus. Ma

non è qui il luogo per il tentativo di recuperare quanto più possibile del primo testo,

per cui si rinvia ad altro specifico lavoro.

Sulla pag. 4, pars dextra, si leggono ancora quasi integralmente i nomi dei sei

signatores; al nome del chirografaro, P. Comicius Severus, che secondo la regola

sigilla per primo, seguono ben altri quattro P. Comicii, con ogni evidenza liberti di

Severus, che evidentemente collaboravano con il loro patronus nella gestione dei 19 20 21 22

suoi affari: P. Comicius Vestalis , Amerimnus , Phaeder e Primigenius ;

16 Sul caso vd. Camodeca 2009, pp. 383-402.17 L. Vettii sono già attestati ad Herculaneum dalle Tab. Herc.: L. Vettius Secundus, inedito; L.

Vet[tius - - -] (Della Corte 1951, p. 227 nr. 8); inoltre il nome di un Vettius si legge su un’anfora rinvenuta ad Ercolano (CIL IV 10811). Amabilis, di lettura a mio parere certa, è cognomen sia maschile che femminile (cfr. Kajanto 1965, p. 282).

18 Ma la possibilità di una lettura Spendo Vetti(ae) mi sembra meno probabile.19 Questo cognomen, finora assente ad Herculaneum, è per lo più portato da ingenui, vd. Kajanto

1965, p. 214; tuttavia proprio a Pompei in questi stessi anni ne abbiamo un esempio per un servo (CIL IV 3340, 20).

20 Il grecanico è già attestato ad Herculaneum per un C. Opsius C. l. (CIL X 1403g).21 Phaeder (o anche Phaedrus) è finora non altrimenti noto nel municipium vesuviano e in generale

in Campania; in Italia frequente solo a Roma, vd. H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlin - New York 2003, p. 831s.

22 Uno dei più diffusi cognomina per schiavi e liberti ad Herculaneum.

GIUSEPPE CAMODECA122

quest’ultimo molto probabilmente compare come signator per il suo patronus

anche in un chirographum, finora inedito, degli inizi dello stesso anno 64 (vd. infra

§ 3).

L’ultimo signator è invece un L. Caesius Asiaticus, anche questi di rango

libertino; Caesii, in generale ben diffusi in Campania, sono invece rarissimi ad

Herculaneum: se ne conosce infatti solo un altro, C.? Caesius Alcimus, che sigilla

una delle testimonianze del famoso processo di Giusta della metà degli anni 70 (TH

18 e forse anche 21).

Il venditore, P. Comicius Severus, è un personaggio già noto nei documenti 23

ercolanesi, e precisamente da un suo chirographum, datato 4 dic. 62 (TH 40) e da

un elenco di signatores (TH 30) privo di data e qui riedito (infra § 6); egli però

ricorre anche in altre due tabulae, restate, come questa in esame, inedite e

pubblicate ai §§ 3 e 4. Da questa rinnovata ed ampliata documentazione possiamo

delinearne un profilo sociale ed economico assai più articolato, per cui vd. § 5.

2. La quietanza di P. Comicius Severus del 4 dic. 62.

Sappiamo che i due ercolanesi erano già in rapporti di affari nel dicembre 62,

come a mio parere è dimostrato da un altro chirografo, edito, ma in maniera

incompleta, da Pugliese Carratelli come TH 40. Nella sua edizione infatti manca la

lista dei signatores elencati sulla metà destra della pag. 4, evidentemente perché era

sfuggito che le due metà congiungevano fra loro; esse combaciano perfettamente, e

ricompongono in tal modo l’intera tab. II del documento, come si vede dalla foto

(fig. 10). Tutti i signatores sono a mio parere decifrabili con certezza e la loro

identificazione, come vedremo, non è senza importanza.

Si tratta di un trittico (sigla Ay n.s. 52+50) privo dei fori previsti dal S.C.

Neronianum del 61, pur essendo stato redatto nel dicembre del 62. Purtroppo ne

resta la sola tab. II (perdute o non più riconoscibili le tabulae I e III); pertanto si

conservano soltanto le prime linee della pag. 4, con l’inizio della cd. tertia 24

scriptura ad atramentum; mancano quindi ulteriori informazioni sulla precisa

natura del debito, che erano menzionate nella continuazione del testo sulla pag. 1

della Tab. I (perduta).

Tab. II, ricomposta da otto frammenti combacianti, ma priva della cornice inferiore

sinistra (mis. h. 12,1 x 13, 8 x 0,6/0,8 cm.); sulla pag. 4 reca il sulcus, dove si scorgono

23 Qui però gli è erroneamente attribuito il praenomen T.24 Sulla cd. tertia scriptura vd. da ult. Camodeca 2007, p. 99.

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 123

ancora le tracce di 7 sigilli. Nulla resta invece leggibile sulla pag. 3 (fig. 10: pag. 4

ricomposta; 11 apografo).

25Tab. II, pag. 4, pars laeva (atramento, inizio cd. tertia scriptura)

T. Cl[o]dio Eprio Marcello

C. Iunio Marullo cos.

pr(idie) non(as) Decembr(es). (4/12/ 62)

P. Comicius Seve[ru]s scrips[i me]

5 acce[pi]sse [ab L. Cominio Pr]im[o - - -]

Tab. II, pag. 4, pars dextra, (atramento signatores)

(S) [P. Com]icì Seve-

ri

(S) Q. Granì Verì

(S) M. Clodì Magn[i]

Munatia[ni]

(S) M. Paccì Largi

5 (S) C. Petronì Ste-

phanì

(S) C. Opsì Staphy-

li

(S) P. C[omi]cì Severì

pag. 4, pars laeva: lin. 1: tra Mar e cello è lasciato un vacuum! - lin. 4: il prenome va certo

letto P., e non T., come sembrerebbe a prima vista (in questa grafia la P somiglia molto alla T),

poiché il personaggio, come s’è visto, è noto da altri documenti chiaramente col prenome P., al

pari del resto di tutti i Comicii ercolanesi.

I consoli sono i suffetti dell’ultimo nundinium dell’anno 62, T. Clodius Eprius

Marcellus e Q. Iunius Marullus, noti in carica il 27 ottobre (CIL X 1549) e poi il 4

dicembre (oltre questa, anche in TH 73).

Nella mia riedizione questo chirografo, pur se assai parzialmente conservato,

contiene senza dubbio un’altra quietanza rilasciata da P. Comicius Severus a L.

Cominius Primus.

Sulla pag. 4, pars dextra, si leggono ancora quasi integralmente sette nomi di sei

signatores, perché secondo una prassi molto diffusa fra i documenti campani l’autore

del chirographum, P. Comicius Severus, sigilla per primo e anche per ultimo.

25 G. Pugliese Carratelli, ‘Tabulae Herculanenses III’, PdP 8, 1953, p. 458, che però legge alla lin. 2: Q. Iunio; lin. 3: T. Comicius; scripsi [me]; lin. 4: acce[p]is[se ab L. Co]minio[Primo].

GIUSEPPE CAMODECA124

Fig. 10. TH 40, pagina 4.

Segue al secondo posto Q. Granius Verus, personaggio già ben noto, certo di

rango decurionale e con buona probabilità proprietario della bella casa dei Cervi di 26

Herculaneum .

Anche il signator successivo M. Clodius Magnus Munatianus, certo un

ingenuus, apparteneva verosimilmente al rango decurionale, come risulta dal posto 27

da lui occupato nelle numerose liste (ben 11), in cui compare ; inoltre la sua

onomastica lo mostra essere stato un Munatius adottato da un M. Clodius. Del resto 28

M. Clodii sono ben attestati ad Herculaneum, non solo con diversi liberti , ma

26 Su di lui Camodeca 2008, p. 164.27 Oltre questa e TH 30, in TH 36, 51, 87 e inoltre in altre cinque liste ancora inedite.28 M. Clodius Ampliatus (CIL X 1403d); e nelle Tab. Herc.: M. Clodius Iustus, M. Clodius S[- - -].

Tuttavia ad Herculaneum sono presenti anche non pochi C. Clodii e anche un Sex. Clodius Sex. f. Maximus (CIL X 1403c).

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 125

Fig. 11. TH 40, apografo.

anche con un M. Clodius M. f. Men. Proculus (CIL X 1403c); piuttosto rari invece i 29

Munatii , peraltro diffusi in tutta la Campania.

L’ultimo signator, C. Opsius Staphylus, ricorre spesso (almeno altre sette volte)

nelle Tab. Herc., e in documenti provenienti da tre diversi archivi (L. Cominius 30

Primus, L.Venidius Ennychus, Casa dell’Alcova) . In questa città i C. Opsii sono

ben attestati (con sette personaggi, a quanto pare, tutti liberti); sorprende invece che

questo gentilizio di origine osca sia totalmente assente a Pompeii; tuttavia esso è in 31

generale raro nella stessa Campania, dove è documentato solo a Capua e a Cales .

29 L. Munatius L. f. [- - -] (CIL X 1403c); un T. Munatius Prim(us?) è noto da un signaculum (CIL X 8059, 267); nelle Tab. Herc. un [-] Munatius Flaccus in una lista di signatores, edita da Della Corte 1951, p. 225 nr. 3, purtroppo una lettura non più verificabile perché la relativa tabula è irreperibile.

30 TH 30 (vd. § 6); 79 (gen. 69); 83 (precedente al 63); forse anche nella pag. 4, male edita da Della Corte 1951, p. 227 nr. 8 (Casa dell’Alcova); inoltre in altre quattro liste inedite.

31 In Italia, a parte Roma, dove sono abbastanza diffusi, si riscontrano solo sporadicamente nelle regiones II (Canusium), III (Grumentum) e IV (Corfinium, Furfo) e in un paio di casi ad Ateste nella regio X.

GIUSEPPE CAMODECA126

Infine risulta di particolare interesse osservare che i signatores di questo 32

chirographum (con la sola eccezione di M. Paccius Largus) compaiono tutti,

ovviamente al posto socialmente loro spettante, nella testatio TH 30, qui riedita (§ 33

6), dove figura lo stesso P. Comicius Severus . Si tratta evidentemente di

personaggi, che rientravano nella cerchia di amici, di cui il nostro ercolanese allora

si circondava (vd. § 5), dato che nei chirographa era il chirografaro stesso a 34

scegliere i signatores del documento : alcuni di essi erano di rango decurionale (Q.

Granius Verus, M. Clodius Magnus Munatianus), altri dei liberti socialmente meno

importanti di lui, come C. Opsius Staphylus, altri ancora, come C. Petronius

Stephanus, non sappiamo se il pater o l’omonimo filius (vd. § 6), più o meno dello

stesso rango sociale di Comicius.

3. Il chirographum di P. Comicius Severus del gen.-feb. 64.

Invece con ogni probabilità all’affare fondiario della vendita del fundus

Linisianus era a mio parere collegato un altro chirografo di P. Comicius Severus,

rinvenuto nell’archivio di L. Cominius Primus e anche questo restato inedito.

Tab. I: perduta. - Tab. II: ricomposta quasi per intero da dieci frammenti; h. 12 x 14,5 x

0,8 cm; la pag. 4 reca il sulcus, nel quale si notano tracce del foro centrale inferiore e restano

tuttora evidenti tre dei 5 sigilli originari, con inglobati i tre fili di lino; ciò conferma che si

tratta di un chirografo. - Tab. III: interamente ricomposta da numerosi frammenti; priva dei

fori centrali; h. 12 x 14,5 x 0,6 cm; nulla più si legge sulla pag. 5, cerata; tracce del legaccio al

centro della pag. 6.

Tab. II, p. 4, pars laeva (atramento, inizio cd. tertia scriptura) (figg. 12-13, foto ed

apografo)

[M.] C[rasso] Frugi C. Lae[canio B]ass[o cos.] (gen-feb. 64)

[- - -] Febr(uar- -)

P. Co[miciu]s [S]everus [scripsi me] ac-

cepisse [ab L. Cominio Primo sestertia?]

5 d[- - -] reliqu[- - -]

a[nte? - - - No]vemb[r- - -]

32 Costui molto probabilmente compare nello stesso 62 (23 marzo) anche fra i signatores del descriptum et recognitum con la concessione della civitas romana al Latinus Iunianus, L. Venidius Ennychus (vd. Camodeca 2006, spec. p. 206).

33 Pertanto ritengo molto plausibile che la lunga lista di testimoni di TH 30, riedita in appendice in maniera completa (§ 6), sia databile al medesimo periodo di questo chirografo del 62.

34 Sul punto vd. Camodeca 2008, pp. 154-155.

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 127

Tab. II, p. 4, pars dextra (atramento, signatores)

[P. Com]icì S[everi]

(S) [P.] Fla[vi] Larg[i]

Q. Iunì ̀ Theop[hili]´ [[Bla[e]s[i?]]]

(S) [P. Comici?] Prim[i]genì

5 (S) P. Com[ic]ì [Severi]

p. 4, lin. 3: Theophili è scritto sopra il rigo, dopo aver cancellato Blaesi con un frego sopra.

Inoltre lo scriba aveva iniziato a scrivere Teo, poi corretto con l’inserimento dell’aspirata.

Anche questo chirographum, di cui restano leggibili solo poche parole del

testo della scriptura exterior sulla pag. 4, è datato con i consoli ordinari del 64, M.

Licinius Crassus Frugi e C. Laecanius Bassus (vd. supra § 1). Sebbene possediamo

ancora una volta solo l’inizio del documento, fortemente frammentario e di non

facile lettura, si dovrebbe supporre un collegamento con l’affare della

compravendita del fundus Linisianus sia per la data, metà gen./ metà feb. dello

stesso 64, sia per quanto resta leggibile del testo, con il riferimento sicuro a reliqua

(lin. 5) e con quello (probabile) ad una data del mese di novembre (lin. 6), che si

possono spiegare con un pagamento rateale e con la fissazione di un termine (al

prossimo novembre?) per il versamento dei reliqua. In tal caso il chirografo di L.

Comicius Severus del giugno 64, che abbiamo precedentemente edito, si

inserirebbe in questa serie di quietanze da lui rilasciate a fronte dei pagamenti fatti

ratealmente da Cominio Primo per estinguere il grosso debito contratto per

l’acquisto del fundus Linisianus.

Fra i cinque signatores del chirografo, il primo e l’ultimo, sebbene i loro nomi

non siano interamente leggibili, sono come di regola la medesima persona, e cioè il 35

chirografaro stesso , P. Comicius Severus; del penultimo personaggio resta

leggibile solo il cognomen Primigenius, il che rende a mio giudizio quasi sicura la

sua identificazione con l’omonimo liberto di P. Comicius, noto dal documento del

giu. 64 (vd. § 2).

Il secondo nell’elenco, sebbene la sua onomastica non sia interamente

conservata, è senza dubbio P. Flavius Largus, presente numerose volte (ben 11)

nelle Tab. Herc.; egli è noto nella città vesuviana anche da un signaculum bronzeo

col suo nome (CIL X 8058, 36) ed era certamente un ingenuus, se non un decurione, 36

a giudicare dalla sua posizione fra i signatores .

35 Per questa regola vd. quanto osservo in Camodeca 1999a, p. 37; fra le Tab. Herc. si verifica in 21 casi su 24.

36 Sul personaggio e sui pochi Flavii (P., L., M.) di Herculaneum, vd. Camodeca 2008, p. 215, con foto del signaculum.

GIUSEPPE CAMODECA128

Fig. 12. agina 4.TH ined.: p

Fig. 13. agina 4, apografo.TH ined.: p

Del terzo signator Q. Iunius Theophilus, già noto da diverse altre Tab. Herc. (vd.

infra), va notato come il suo cognomen sia stato scritto sopra il rigo per correzione

del nome scritto precedentemente, che nel contempo è stato cassato

sovrapponendovi due freghi. Questo tuttavia è ancora leggibile: Bla[e]s[i]; un Q.

Iunius Blaesus è noto ad Herculaneum da due signacula bronzei di un suo schiavo

(CIL X 8058, 4). Finora sulla scorta del Mommsen (in CIL) si è supposto trattarsi

della importante famiglia consolare di età augustea e tiberiana dei Q. Iuni Blaesi

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 129

GIUSEPPE CAMODECA

(cos. 10 e cos. 28); loro interessi nella cittadina vesuviana potrebbero spiegare la

consistente presenza ad Herculaneum dei Q. Iuni (una trentina), assenti invece a 37

Pompei . Ma ora la menzione di un omonimo dei due consoli fra i signatores

(anche se il suo nome fu poi corretto per altro esponente della gens, Theophilus) 38

rende lecita l’ipotesi che il signaculum possa essere riferito a questo signator e

non ai Q. Iuni Blaesi senatori. Del resto se si pensa che questa grande famiglia era

all’epoca estinta, non meraviglia che un discendente di loro liberti ne abbia potuto

assumere il cognomen.

Q. Iunius Theophilus, per il cognomen grecanico quasi certamente di rango

libertino, era un amico di Comicius Severus a giudicare dal fatto che compare in due

suoi chirographa di anni diversi (vd. infra § 4); egli è anche noto come autore del

chirografo, TH. 4 del 2 sett. 60, da cui risulta avere interessi fondiari, e compare

come secondo signator nella testatio di un nomen arcarium del 12 mag. 59 (TH 39

70+71 nella mia riedizione) . Il documento in esame dei primi mesi del 64 è

dunque finora il più tardo, fra quelli che lo menzionano.

4. Il chirographum di un servo di P. Comicius Severus dei primi anni 60.

Proviene dallo stesso archivio di L. Cominius Primus, che quindi era certamente

partecipe del negozio, anche un altro chirographum (siglato Ay n.s. 38) redatto da

uno schiavo di P. Comicius Severus, un documento di cui purtroppo resta leggibile

solo l’index ad atramentum sulla pag. 6 e la lista dei signatores sulla pag. 4. Pur

tuttavia, il suo interesse è grande per il nostro tema, perché si menziona un altro

fundus di Comicius Severus, il fundus C[o]micianus Alficianus.

Tab. I: ricomposta da quattro frammenti e fratta superiormente; +8,6 x 14,3 x 0,6 cm;

intacchi marginali per il passaggio del legaccio; nessuna traccia di scrittura. - Tab. II:

ricomposta da due pezzi combacianti, è priva della cornice superiore (rispetto alla pag. 4);

intacchi marginali su quella inferiore; h. +9,4 x 14,3 x 0,6 cm. Ad inizio della pag. 3, che non

reca più alcuna traccia di scrittura sulla cerata, si nota ancora nella parte destra un sigillo in

calce, come è regola nei chirographa; pag. 4 con sulcus, dove rimangono evidenti resti solo

di 5 sigilli dei sette signatores. Apices alla lin. 6. - Tab. III: fratta superiormente (rispetto alla

pag. 6); h. +9,4 x 14,3 x 0,6; al centro della pag. 5 si vedono tracce lasciate dai sigilli della

pag. 4; sulla pag. 6 index ad atramentum (sopra è perduta solo la cornice); punti di

separazione; apex sulla seconda a di factae.

37 Così Camodeca 2008, pp. 191, 216.38 Difficile pensare che lo scriba abbia scritto il cognomen Blaesi se non fosse esistita una persona

ad Ercolano di tal nome.39 Camodeca 1993b, pp. 197 ss., spec. pp. 203, 208.

130

Tab. III, p. 6 (atramento, index) (fig. 14)

ex ++++ +++s factáe solutionis

fundì C[o]micianì Alficianì.

Tab. II, p. 4, pars dextra (atramento, signatores) (fig. 15)

[- - - P. Comici]

[Sever]ì [se]r.

M. Rufellì Robiae

(S) Q. Marì Hispa[ni]

5 (S) Tì. Crassì Firmì

(S) Q. Iúni Theóphilì

(S) C. Alficì Vitalis

(S) [- - -] P. Comicì

Severì ser(vi)

Purtroppo nel primo rigo dell’index di pag. 6 le due brevi parole, che seguono la

preposizione iniziale ex, sono quasi svanite e i ripetuti tentativi di decifrarle in

modo soddisfacente sono falliti; perciò in questo punto deve restare una crux.40

Tuttavia subito dopo si legge con certezza l’espressione factae solutionis , che,

come sembra evidente, si riferisce al pagamento del prezzo d’acquisto del fundus

40 L’espressione facta solutio (o simili) ricorre sempre con il significato di pagamento di debito pecuniario (di adempimento percuniario) nel Digesto: vd. solutio facta erit (D. 46.3.37 Iul. 2 ad Urs. Fer.); qua mente solutio facta esset (D. 46.3.58 Ulp. 80 ad ed.); solutio facta esset (D. 46.3.76 Mod. 6 resp.); solutione autem facta repeti pecunia non potest … solutio facta (D. 46.3.94.3 Pap. 8 quaest.); solutiones et liberationes factae (D. 46.3.104 Maec. 8 fideicom.).

Fig. 14. agina 6, index.TH ined.: p

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 131

C[o]micianus Alficianus, menzionato

in genitivo al rigo seguente (la lettura

del nome dei due fundi mi sembra

certa).

Questo documento, mancando

dei fori centrali prescritti dal S. C.

Neronianum, non può datarsi oltre il

62/3 ed è quindi senza dubbio

precedente all’acquisto del fundus

Linisianus da parte di L. Cominius

Primus. Ne consegue che fra i due

personaggi era già intercorso un altro

affare fondiario.

Anche in questo caso i primi

signatores (M. Rufellius Robia, Q.

Marius Hispanus, Ti. Crassius

Firmus), che seguono il servo di P.

Comicius Severus, redattore del 41

documento , appartengono, come 42

ho potuto a suo tempo dimostrare ,

al ceto decurionale di Herculaneum.

Anzi sappiamo che essi sono stati

duoviri cittadini negli ultimi anni 50

e nei primissimi 60 e si susseguono 43

nell’ordine di anzianità nella carica. M. Rufellius Robia rivestì il duovirato

cittadino con A. Tetteius Severus alla fine degli anni 50, poco dopo di lui Q. Marius 44 45

Hispanus e infine nel 62 Ti. Crassius Firmus .

Q. Iunius Theophilus torna fra i signatores in un altro documento di P. Comicius

Severus degli inizi del 64 (vd. supra § 3).

C. Alficius Vitalis si identifica a mio parere con l’omonimo signator ([-] Alficius 46

Vitalis) di due atti dell’archivio pompeiano di L. Caecilius Iucundus , uno dei quali

41 E che per questo motivo sigilla per primo e per ultimo, vd. retro nt. 34.42 Camodeca 2008, pp. 157 ss.; 193 ss.43 Su di lui vd. Camodeca 2008, pp. 194-196.44 Su questo personaggio e sui Marii ercolanesi, una delle più diffuse e importanti gentes della città,

vd. Camodeca 2008, p. 203.45 Su di lui, che ricorre in almeno una diecina di documenti ercolanesi ed è noto anche dal suo

signaculum bronzeo (CIL X 8058, 28) , vd. da ult. Camodeca 2008, p. 200 s., con foto del signaculum.46 CIL IV 3340, t. 32 del 57 e t. 86.

Fig. 15. agina 4, signatores.TH ined.: p

GIUSEPPE CAMODECA132

datato al 57. Questo gentilizio, molto raro, le cui attestazioni in tale forma si 47 48

concentrano quasi solo in Campania , è già ben noto ad Herculaneum , assai meno 49

a Pompei ; ora in questo stesso documento compare anche un fundus Alficianus,

dimostrando proprietà fondiarie della famiglia. Tuttavia l’unico Alficius di 50

condizione ingenua, finora noto ad Herculaneum , un C. Alficius C. f. Firmus, era

iscritto alla tribù Maecia, e quindi era probabilmente originario di Neapolis (CIL X

1403 c), sebbene residente nella città vesuviana.

5. I due protagonisti e la cerchia dei loro amici.

Questo non trascurabile gruppo di documenti, tutti, salvo forse il primo (cfr. nt.

6), facenti parte dell’archivio di L. Cominius Primus e databili grosso modo nei

primi anni 60, ci consente finalmente di ricostruire abbastanza bene il profilo

sociale ed economico di P. Comicius Severus, che prima era un mero nome. Difatti

egli compare in una testatio (TH 30, vd. infra § 6) circa a metà della lista dei

signatores (esattamente all’ottavo posto su 14 nomi), seguendo personaggi ben

noti da altri documenti come membri dell’ordo decurionum cittadino (Q. Granius

Verus (vd. § 2), M. Clodius Magnus Munatianus (vd. § 2), forse anche P. Flavius 51

Largus ), ma precedendone altri che sappiamo essere sicuramente liberti (Sex.

Caecilius Carpus, C. Opsius Staphylus, Q. Iunius Apsyrtus, L. Marius Chryseros,

M. Nonius Abascantus). Più precisamente egli si colloca subito dopo C. Petronius

Stephanus pater, che era con quasi certezza il marito di Calatoria Themis e

patronus della famosa Petronia Iusta, documenti rinvenuti nella Casa del

Bicentenario. Dunque dal punto di vista delle gerarchie sociali Comicius Severus

non godeva di una posizione rilevante ad Ercolano; molto probabilmente era un

47 Perciò Castrén 1975, p. 132, lo considera di probabile origine campana; tuttavia su questo gentilizio e le sue varianti cfr. Schulze 1904, p. 119.

48 C. Alficii compaiono nei famosi albi cittadini databili agli ultimi decenni prima del 79, CIL X 1403: C. Alficius C. l. Primus (CIL X 1403 g); [C.] Alficius C. l. Valens e quasi certamente [C. Al]ficius C. l. Primigenius (CIL X 1403 k; rilettura in Camodeca 2008, p. 98). Secondo Della Corte il gentilizio comparirebbe, sia pure con dubbi, anche su un’anfora, scritto con caratteri in pittura rossa (CIL IV 10796 a).

49 A parte il nostro Alficius Vitalis, solo una Alficia Compse, vd. Castrén 1975, p. 132, cui adde un C. Alficius Clemens su ‘columella’ di età grosso modo augustea (A. D’Ambrosio - St. De Caro, La necropoli di Porta Nocera. Campagna di scavo 1983, in Röm. Gräberstrassen, München 1987, p. 220 = AE 1990, 184 b), dove però gli editori leggono erroneamente Auficius (con Au in nesso), da correggere con certezza in base alla foto di Tav. 37c.

50 Invero da CIL IV 10488 nella lettura di M. Della Corte risulterebbe un M. [Alf]icius Pa[ul]us, aedilis della città negli ultimi anni prima della catastrofe; in realtà sebbene ancora oggi resta leggibile M. [- - -]cius, il praenomen M(arcus), non comparendo fra gli Alficii campani, che sono tutti C(aii), rende poco verosimile l’integrazione di questo gentilizio.

51 Vd. retro § 3.

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 133

liberto, per quanto di una qualche influenza. Forse è lui il P. Comici [- - -], del quale

non è purtroppo conservato il cognomen, che ricorre in un’altra lista inedita di

signatores relativa ad una testatio, del cui contenuto nulla è rimasto, ma databile 52

dopo il 62, avendo i fori centrali previsti dal SC. Neronianum ; se così fosse, ciò

sarebbe di un certo interesse, perché nella stessa lista compare anche l’altro

protagonista di questo dossier, L. Cominius Primus, che sigilla due posti dopo

Severus ed era dunque a lui, sia pur di poco, inferiore nel rango sociale.

Se si considera tuttavia l’aspetto patrimoniale risulta che Comicius Severus era

persona di sostanza, essendo proprietario di alcuni fondi di notevole valore e

inoltre, come s’è visto, disponendo di un certo numero di liberti (e di schiavi). Uno

di questi fondi (il fundus Linisianus) egli aveva venduto prima del giugno 64 a L.

Cominius Primus per la grossa somma di 295.000 sesterzi; precedentemente

tramite il chirografo inedito di un suo servo (§ 4), di cui purtroppo resta solo l’index,

conosciamo anche il fundus C[o]micianus Alficianus, che porta significativamente

anche il suo nome.53

Il suo rarissimo gentilizio compare con lo stesso prenome a Pompei, P.

Comicius Restitutus (CIL IV 1321, cfr. p. 206); per quanto detto è improbabile che

quest’ultimo non sia da collegare con il nostro Severus (un altro suo liberto?).

Infine i signatores dei chirographa esaminati, essendo di regola scelti

dall’autore stesso del documento (alcuni di loro ritornano anche nella testatio TH 54

30) , sono con ogni evidenza da considerare personaggi, che rientravano nella 55

cerchia degli amici (nel senso economico-sociale del termine) del nostro

ercolanese. Tra questi si possono dunque annoverare esponenti del ceto

decurionale (senza dubbio Q. Granius Verus, M. Clodius Magnus Munatianus, P.

Flavius Largus; ma probabilmente anche M. Rufellius Robia, Q. Marius Hispanus,

Ti. Crassius Firmus), e inoltre personaggi libertini più o meno dello stesso rango

sociale di Comicius Severus (Q. Iunius Theophilus, C. Petronius Stephanus, Sex.

Caecilius Carpus, C. Opsius Staphylus).

52 Da me provvisoriamente siglata A33.53 Nel resto della regio I solo nel Latium a Signia (CIL X 5984 di fine I - II secolo, con tre

personaggi libertini sempre con prenome P.). Nel resto d’Italia, oltre che a Roma, è attestato solo nella regio VII a Saturnia (AE 1978, 306, P. Comicius Caletranus, un veterano del pretorio di II sec.); cfr. anche a Tibur CIL XIV 3749 (P. Comic(i)us Hermes); la più antica testimonianza di II-I sec. a. C. è su un laterizio (Suppl. It. 8, Caesena 9 = AE 1991, 701: C. Comici, con incisione ante cocturam). Ad ogni modo a Puteoli è documentato nella stessa epoca giulio-claudia un duovir, A. Comisius V[- - -] (TPSulp. 110), che sembra essere una variante, ancora più rara, di Comicius; così Schulze 1904, p. 292, che li considera di origine etrusca; mentre Castrén 1975, p. 156, ipotizza addirittura una possibile origine greca del gentilizio (cfr. il cognomen grecanico Comicus).

54 Sui diversi criteri di scelta dei testimoni nelle testationes, vd. ora Camodeca 2008, pp. 154-155, ove bibl. prec.

55 Su questo concetto di amicitia, vd. ora K. Verboven, The Economy of Friends. Economic Aspects of Amicitia and Patronage in the late Republic, Bruxelles 2002.

GIUSEPPE CAMODECA134

Quanto a L. Cominius Primus, proprietario del più grande archivio di tabulae

ceratae finora rinvenuto ad Ercolano con documenti datati fra gli ultimi anni 50 e il

71/72, risulta che la gestione delle proprietà fondiarie era certo la sua principale

attività economica. I movimenti di danaro (sia di credito, sia per lo più di debito)

sembrano da collegare, almeno in buona parte, direttamente o indirettamente con

l’amministrazione dei suoi fondi; sappiamo che fra le sue proprietà lungo le pendici

del Vesuvio, ne aveva una confinante con quelle di Ulpia M. f. Plotina, la zia di 56

Traiano, con la quale, come si è detto, si era anche indebitato . Il posto che egli

occupa nelle liste dei signatores lo mostra personaggio di status libertino e di

modesto prestigio sociale; a mio parere per il suo gentilizio probabilmente 57

immigrato ad Ercolano da Neapolis . Che egli, anche se indebitato, fosse tuttavia

benestante e avesse una notevole disponibilità di danaro, lo mostrano molti

documenti del suo archivio, alcuni dei quali esaminati in questa sede; con

l’acquisto di fondi, anche molto costosi come il Linisianus, egli voleva certo

ascendere nella considerazione sociale, ma ciò nel contempo comportava 58

l’assunzione di gravosi debiti, esponendolo al rischio dell’insolvenza .

6. Appendice. La lunga lista di signatores della testatio TH 30.

Infine è opportuno qui ripubblicare una lunga lista di signatores con ben 14 59

nomi su una tabula di grande formato , che è stata solo parzialmente edita come

TH 30, unica tabula sopravvissuta di un trittico contenente una testatio, del cui

testo nulla ci è rimasto. Purtroppo quindi non si può affermare con certezza che

questo documento, non precisamente databile, riguardasse gli affari fra i nostri due

ercolanesi; tuttavia ha la sua importanza, perché i due protagonisti del dossier in

esame vi compaiono entrambi insieme ad alcuni testimoni che figurano in specie

nella lista di signatores qui precedentemente edita del 4 dic. 62 (§ 2). Per questo

motivo, come già detto, ritengo probabile che al medesimo periodo debba risalire

anche questa lunga lista di testimoni.Tab. I: manca. - Tab. II: di grande formato (h. 20 x +24,5 x 0,8 cm), ricomposta da diversi

pezzi, il primo dei quali con le linn. 1-4 inedite; pag. 4 con sulcus di 3 cm.; non si può

56 Camodeca 1993, pp. 115-119. Tra i suoi creditori figura almeno un altro importante senatore Cn. Sentius Saturninus, cos. ord. 41 (Camodeca 2009, pp. 384 ss.; 397).

57 Dove sono redatti un paio dei suoi chirographa, TH 3 e 47 del 62; ad Herculaneum è attestato solo un altro Cominius, L. Cominius Hyacinthus (CIL X 1403d), forse un suo liberto; Cominii sono invece ben testimoniati a Neapolis.

58 Su di lui si rinvia ad un prossimo articolo.59 G. Pugliese Carratelli, ‘Tabulae Herculanenses. II’, PdP 3, 1948, p. 182 s.: manca il frammento

superiore con i primi 4 signatores.

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 135

affermare o escludere la presenza dei fori centrali. - Tab. III: manca.

Tab. II, pag. 4, pars dextra (atramento, signatores) (figg. 16-17, foto ed apografo)

Q. Grani Verì

[M. Clodi Magni] Munatianì

[---]A[----]mì

[P.] Flavì Largì

5 M. Aquilì [- - -]

A. Tetteì [M]ystis

C. Petron[i S]tephani patris

P. Comicì [S]everì

C. Petroni Stephanì

10 Sex. Caecilì Carpì

C. Opsì Staphylì

[Q.] Iunì Apsyrtì

[L.] Mari Chryserotis

M. Nonì Abascantì

Dei primi due signatores, Q. Granius Verus e M. Clodius Magnus Munatianus,

si è già discusso a proposito del chirographum del 4 dic. 62 (vd. § 2). L’onomastica

del terzo non è purtroppo conservata, mentre il quarto, P. Flavius Largus, ritorna

come signator anche nel chirographum del 64, già esaminato al § 3.

Il successivo M. Aquilius [- - -], il cui breve cognomen è perduto, porta un

gentilizio raro nella città vesuviana (si conosce finora solo un liberto L. Aquillius 60

Delphus, CIL X 1403 l) e in generale in Campania, salvo che a Puteoli .

Il sesto signator, già presente in altre liste, A. Tetteius Mystes, è un liberto di una

influente famiglia decurionale di Herculaneum, dove è ben nota con non pochi 61

esponenti .

Il nostro P. Comicius Severus si colloca nella gerarchia sociale fra i due C.

Petroni Stephani, padre e figlio, di cui si è già detto (§ 5).

Anche il decimo testimone, Sex. Caecilius Carpus, è ben noto da altre liste di 62

signatores (almeno altre quattro) ed è l’unico con il praenomen Sextus fra i

60 CIL X 1699 = AE 1984, 194, un senatore C. Aquillius Proculus, cos. suff. 90, di possibile origine puteolana su cui vd. G. Camodeca, ‘Sui senatori romani di origine flegrea: qualche addendum’, Puteoli, 6, 1982, pp. 55-64; inoltre un decurione del 196 (CIL X 1786); altri Aquillii puteolani sono però rari (CIL X 2149; NSc 1900, p. 341; invece CIL X 1816 è urbana = VI 2290).

61 Vd. Camodeca 2008, p. 197 s.

GIUSEPPE CAMODECA136

Fig. 16. TH 30, pagina 4, signatores.

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 137

Caecilii presenti nelle Tab. Herc. Tuttavia ad Herculaneum compaiono più o meno

negli stessi anni due ingenui (fratelli o padre e figlio?) Sex. Caecilii Sex. f. Mae.

Astus e Proculus (CIL X 1403c), oltre un loro liberto Sex. Caecilius Sex. l. Faustus

(X 1403g), che la tribù Maecia mostra con ogni probabilità originari da Neapolis. 63

Poiché in Campania i Sex. Caecilii sono rarissimi , ne consegue che anche Carpus

sia da collegare ai due neapolitani, che avevano evidentemente interessi e proprietà

nella città vesuviana.

Di C. Opsius Staphylus si è già discorso in relazione al chirographum del 4 dic.

62 (vd. § 2).

Il signator seguente, [-] Iunius Apsyrtus, è certo da identificare con Q. Iunius

Apsyrtus, noto da un’altra lista (TH 56+67), dove è preceduto, come in questa, da

Sex. Caecilius Carpus. La sua posizione in entrambe dimostra che il nostro

Apsyrtus era senza dubbio un liberto e non può quindi essere la stessa persona 64

dell’omonimo ercolanese Q. Iunius Q. f. Men. Apsyrtus, noto dai famosi albi , che

sarà verosimilmente suo figlio.65

Anche L. Marius Chryseros ritorna in altri documenti dell’archivio di L. 66

Cominius Primus: oltre che in un paio di liste di signatores , appare in una emptio

venditio di schiavo, ben datata al giugno 63, nella funzione di libripens prevista 67

dall’antico rituale della mancipatio .

L’ultimo testimone, M. Nonius Abascantus, uno dei tanti M. Nonii ercolanesi (si 68

tratta del gentilizio più diffuso nella città) , compare invece solo in questo

documento.

62 Dall’archivio di L. Venidius Ennychus: TH 45, un chirographum del 21 apr. 59, da me riedito (Camodeca 2002, pp. 272 ss. = AE 2002, 342); e in una testatio (s. d.) (Camodeca 2002, pp. 275 ss. = AE 2002, 343); TH 56+67, un’altra testatio (s. d.) dell’archivio di Cominio Primo, dove precede, come in questa, Q. Iunius Apsyrtus; inoltre in altre liste di signatores inedite.

63 A Pompeii l’unico noto è il figlio del banchiere Cecilio Giocondo; nel resto della Campania un Sex. Caecilius solo a Sinuessa (CIL X 4737).

64 AE 1978, 119a, vd. ora nella mia rilettura in Camodeca 2008a, p. 96 s., con foto; cfr. in rete la scheda EDR076981 (con foto).

65 Sui Marii ercolanesi vd. retro nt. 30.66 TH 87 (a. 63/4?), TH 75 chirographum (s. d.).67 TH 61 nella mia riedizione Camodeca 2000, pp. 66 ss. 68 Camodeca 2008, p. 204.

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 139

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Camodeca 1993G. Camodeca, ‘Per una riedizione delle Tabulae Herculanenses. I’, in Cron. Erc. 23, 1993, pp. 109-119.

Camodeca 1993aG. Camodeca, ‘Nuovi dati dagli archivi campani sulla datazione e sull’applicazione del S.C. Neronianum’, Index 21, 1993, pp. 353-364.

Camodeca 1993bG. Camodeca, ‘Per una riedizione delle Tabulae Herculanenses. II. I nomina arcaria TH 70+71 e TH 74’, Ostraka 2, 1993, pp. 197-209.

Camodeca 1999G. Camodeca, ‘Nuovi dati dalla riedizione delle tabulae ceratae della Campania’, in Atti XI Congresso AIEGL (Roma, sett. 1997), I, Roma 1999, pp. 521-544.

Camodeca 1999aG. Camodeca, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.). Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii, I-II, Roma 1999.

Camodeca 2000G. Camodeca, ‘Tabulae Herculanenses: riedizione delle emptiones di schiavi (TH 59-62)’, in Quaestiones iuris. Festschrift J.G. Wolf, Berlin 2000, pp. 53-76.

Camodeca 2002G. Camodeca, ‘Per una riedizione dell’archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus’, Cron. Erc. 32, 2002, pp. 257-280.

Camodeca 2003G. Camodeca, ‘I primi rinvenimenti di tavolette cerate ad Ercolano e una ignorata richiesta di studio di Mario Lauria’, SDHI 69, 2003, pp. 367-382.

Camodeca 2006G. Camodeca, ‘Per una riedizione dell’archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus. II’, Cron. Erc 36, 2006, pp. 187-209.

Camodeca 2007G. Camodeca, ‘Dittici e trittici nella documentazione campana (8 a.C. - 79 d. C.)’, in Eburnea diptyca. I dittici d’avorio tra Antichità e Medioevo, Bari 2007, pp. 81-107.

Camodeca 2008G. Camodeca, I ceti dirigenti di rango senatorio, equestre e decurionale della Campania romana, I, Napoli 2008.

Camodeca 2008a G. Camodeca, ‘La popolazione degli ultimi decenni di Ercolano’ (in app.: ‘Nuova edizione degli albi epigrafici’), in Ercolano. Tre secoli di scoperte, Napoli 2008, pp. 86-103.

Camodeca 2009G. Camodeca, ‘Delatores, praemia e processo senatorio de maiestate in una inedita Tabula Herculanensis di età neroniana’, SDHI 75, 2009, pp. 381-404.

Camodeca 2009aG. Camodeca, ‘Gli archivi privati di tabulae ceratae e di papiri documentari a Pompei ed Ercolano: case, ambienti e modalità di conservazione’, Vesuviana 1, 2009, pp. 17-42.

Castrén 1975P. Castrén, Ordo populusque Pompeianus, Roma 1975.

GIUSEPPE CAMODECA140

Della Corte 1951M. Della Corte, ‘Tabelle cerate ercolanesi’, PdP 6, 1951, pp. 224-230.

Kajanto 1965I. Kajanto, The latin Cognomina, Helsinki 1965.

Schulze 1904W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin 1904 (ried. a cura di O. Salomies, Hildesheim 1991).

RIEDIZIONE DELLE TH: GLI AFFARI FONDIARI DI L. COMINIUS PRIMUS 141