Relief, Orthostaten, Stelen in Phrygien und Tabal

-

Upload

uni-tuebingen -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Relief, Orthostaten, Stelen in Phrygien und Tabal

Relief, Orthostaten, Stelen

in Phrygien und Tabal

IANES – Tübingen

Zwischen Ost und West – Zentral- und Westanatolien in der Eisenzeit: Tabal,

Phrygien, Lydien und Lykien

Dozenten: Dr. A. M. Wittke – Prof. Dr. Peter Pfälzner

Referent: Simon Herdt

04.07.12

SS 12

2

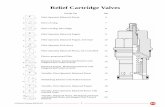

Gliederung

1) Phrygien 3

a) Orthostaten 3

b) Stelen 22

c) Relief 27

2) Tabal 40

a) Orthostaten 40

b) Stelen 42

c) Relief 53

3) Fazit 68

4) Literaturverzeichnis 70

3

1) Phrygien

a) Orthostaten

aus dem westanatolischen Raum liegen der Forschung bislang nur wenige Beispiele

phrygischer Reliefplatten vor (ganz ähnlich verhält es sich auch für die verbleibenden

Gattungen der Flachbildkunst Phrygiens), diese können den Fundorten nach in zwei

Gruppen unterteilt werden:

phrygische Orthostaten aus Gordion

insgesamt wurden im Jahre 1956 in der phrygischen Hauptstadt Gordion 7

Fragmente reliefierter Platten aus hellbraunem Poros-Stein gefunden

die Orthostaten wurden innerhalb der Zitadelle, zwischen den beiden Megara

2 und 3 (Abb. 1) zuunterst perserzeitlicher Fundamente geborgen und

stammen aus der Phase YHSS 6 bzw. dem „Destruction Level“ (Tab. 1 und 2)

daraus ergibt sich als zeitlicher Rahmen die initiale Phase der phrygischen

Kultur, welche nach neusten Radiocarbon-Untersuchungen ins frühe 9. bzw.

späte 10. Jahrhundert BC datiert

zwar konnte keine der hochrechteckigen Platten komplett und/oder in ihrem

Originalkontext geborgen werden, dennoch dürften alle Stücke eine Höhe von

ca. 61 cm erreicht haben und waren wahrscheinlich Teil eines Bildzyklus,

welcher nach G.-K. Sams in oder am Torbau vor der großen Zitadellenmauer

(dem „Polychrome House“), nach Ausgräber R. Young am Durchgang in der

Umfassungsmauer zwischen Megaron 2 und 3 angebracht war, während U.

Kelp die Ummauerung von Megaron 3 präferiert, welches gemeinhin als

„Palast“ angesprochen wird

die Orthostatenfragmente sind teilweise noch in unfertigem Zustand belassen,

was wiederum gegen eine tatsächliche Aufstellung in Gordion spricht

dargestellt sind zumeist Tiere, insbesondere Löwen und Huftiere aber auch

eine Sphinx (?), ein Vogelmensch, ein Möbelstück, sowie die Beine eines

menschlichen Helden im Kampf mit einem Löwen

aufgrund seiner äußerst freiplastischen Gestaltung und dabei sehr

eigentümlichen Form sei hier insbesondere auf den Löwenkopf aus Gordion

verwiesen (Abb. 2, 3 und 4)

die Bestimmung der dargestellten Tierart gestaltet sich auf den ersten Blick

als schwierig: der Kopf, der frontal auf den Betrachter gerichtet ist, ist

ungewöhnlich flach und lang, das Maul endet horizontal, um die Augenhöhlen

(das Material der eingelegten Pupillen ist nicht bekannt) sind mehrere Kreise

in den Stein gearbeitet, unter den horizontal abgestumpften Zahnreihen des

geöffneten Mauls finden sich keine Reißzähne, eine lange Zunge hängt

heraus und endet auf der Plattenoberfläche

die oben genannten Attribute lassen zunächst an Nutzvieh, respektive ein

Rindvieh schließen, allerdings deuten die runden Ohren und die deutlichen

4

Rautenritzungen einer Mähne, welche sich flachplastisch auf der Steinplatte

fortsetzen, sowie die Abwesenheit von Hörnern, zweifelsohne auf einen

Löwen hin, das Bildnis wird vom einem breiten, aus dem Stein

herausgearbeiteten Rahmen eingefasst

hierbei zeigt sich aber eine interessante Eigenheit der frühphrygischen Plastik:

es scheint, als habe für die Bildhauer zunächst eine gewisse Schwierigkeit in

der Umsetzung figürlicher Motive bestanden, gerade der Löwen(Kuh)kopf aus

Gordion wirkt in Teilen abstrakt und als der geometrischen Tradition, welche

in Gordion noch vor der Darstellung von Figuralmotiven belegt ist, verhaftet,

bei der Herausarbeitung letzterer Kategorie orientierte man sich stark an den

Beispielen späthethitischer Bildhauerei, wie im weiteren Verlauf dieser

Ausführung beschrieben

zu den verbleibenden Fragmenten aus Gordion zählen die Hinterteile zweier

im Profil nach rechts schreitender Huftiere (Abb. 5 und 6), jeweils auf einer

separaten Reliefplatte dargestellt

die Tiere dürfen aufgrund ihrer langen, breitgefächerten Schweifbehaarung

und der kräftigen Hinterbeine durchaus als Pferde angesprochen werden

auf einem der beiden Hinterteile sind die Reste der Pranken eines Raubtieres,

vermutlich ein Löwe, in Form langer Krallen zu erkennen (Abb. 6), leider ist

die Platte just an dieser Stelle gebrochen und ihr Gegenstück bleibt

verschollen

ähnlich dem Löwenkopf wird auch die kaum erhaltene Flügelspitze eines

Mischwesens, vermutlich einer Sphinx (Abb. 7) von einem breiten Rahmen

eingefasst

die mit einfachen Ritzungen angedeuteten Federn sind in engen Reihen

zusammengefasst, die der gebogenen Form des Flügels folgend nach links

oben verlaufen, ein möglicher Vergleiche findet sich in Karkemiš (Abb. 8)

ein weiteres Fragment zeigt den geschlossenen Schnabel, ein Auge, sowie

den erhobenen Arm eines nach rechts gewandten Vogelmenschen im Profil

(Abb. 9), die Art der Darstellung erinnert an ähnliche, allerdings weitaus

besser erhaltene Beispiele aus Karkemiš (Abb. 10 und 11)

der Arm des Vogelmenschen endet abrupt über dem Handgelenkt, wo

nackter, unbearbeiteter Stein an die Figur anschließt, ein Indiz dafür, dass

dieses Stück nie vollendet wurde

ein ebenfalls nur fragmentarisch erhaltenes, nichtsdestotrotz äußerst

aufschlussreiches Stück aus Gordion zeigt einen nach rechts schreitenden

Mann und den Kopf eines herabhängenden, dem Mann zugewandten Löwen

(Abb. 12), die Beine des Mannes wirken kurz und plump, Reste eines

Hüftrockes sind erhalten

die gedrungene, kräftige Form der Beine sowie die Schnabelschuhe der Figur

weisen diese als von der späthethitischen Bildhauerei beeinflusst aus, zwei

ganz ähnliche Beispiele dieser Kampfszenerie zwischen Held und Tier finden

sich in Karkemiš (Abb. 13 und 14) als Teil des sogenannten „Herald´s Wall“,

9. Jahrhundert BC

im Unterschied zu Karkemiš hängt der Kopf des Löwen aus Gordion noch vor

dessen Vorderbeinen ganz zuunterst, dem Helden zugewandt

5

das bereits erwähnte, gordische „Möbelstück“, weist sich als ein

Plattenfragment aus, welches die plastisch herausgearbeitete Ecke eines

Stuhls bzw. Throns zeigt (Abb. 15)

ein Teil der Sitzfläche und ein Stuhlbein sind noch deutlich zu erkennen, an

die Sitzfläche schließen zwei mit einer geraden Linie horizontal voneinander

getrennte Swastika-Bänder an

bei dem Stück handelt es sich wohl um die linke untere Ecke einer

Reliefplatte, da der Stein nur wenige Zentimeter zur Rechten des Stuhlbeins

sorgfältig abgetragen und glattgeschliffen wurde

ein Vergleichsbeispiel, das vielleicht eine ähnliche Szene wie ehemals in

Gordion darstellt, stammt erneut aus Karkemiš (Abb. 16), wo auf einem

Orthostat des „Long Wall of Sculpture“ eine auf einem elaborierten Thron

sitzende, weibliche Würdenträgerin abgebildet ist

phrygische Orthostaten aus Ankara

aus Ankara und Umgebung stammen insgesamt 10 Orthostaten von 1 auf 1,6

m Größe, allesamt ohne Kontext, allerdings werden die Stücke aufgrund

stilistischer Ähnlichkeiten der Bildmotive untereinander sowie der Tatsache,

dass es sich bei dem verwendeten Material um jeweils ein und dieselbe

Gesteinsart handelt, als eine zusammenhängende Gruppe betrachtet

wahrscheinlich waren sie ursprünglich Teil der Bauskulptur eines Gebäudes

und wurden schon in der Antike an unterschiedliche Orte verschleppt

die Stücke stehen größtenteils noch in der Tradition späthethitischer

Bildhauerei, allerdings sind gewisse assyrisierende Merkmale nicht zu

verkennen

im allgemeinen werden die Ankara-Orthostaten in das ausgehende 8. bzw.

frühe 7. aber auch das 6. Jahrhundert BC datiert, dargestellt sind im Profil

nach rechts und links schreitende Tiere (Löwe, Pferd, Stier) und Mischwesen

(Greif, Sphinx), ein Tier pro Platte

besonders deren Köpfe besitzen eine starke Plastizität, im Falle der Sphingen

zeigt sich in eine deutliche Eigengewichtung der Federn, vergleichbar mit

Solchen assyrischer Elfenbeinreliefs

die Körper sind durch feine Auswölbungen aus dem Gestein modelliert

worden und plastisch gegliedert, Vergleiche finden sich unter den

Tierdarstellungen des Assurbanipal aus der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts BC

die Löwen aus Ankara (Abb. 17 und 18) weisen einen schmalen Körperbau

auf, ihr Schwänze biegen nach vorne um, die Mäuler sind geöffnet, die

Unterkiefer leicht verkürzt und erinnern nicht von ungefähr an assyrische

Vorbilder, Sehnen und Muskeln sind naturalistisch wiedergegeben, die Mähne

allerdings wird nur durch eine einfache Linie vom Rest des Körpers

abgehoben

auf der anderen Seite ist zu beachten, dass die Darstellung von Löwen in der

späthethitischen bzw. phrygischen Bildhauerei eine lange Tradition besitzt,

wie Beispiele aus Boğazköy (Abb. 19) und Aslantaş (Abb. 20) bezeugen,

desweiteren finden sich Vergleichsbeispiele nicht nur auf assyrischem Gebiet,

auch in Zentralanatolien existieren Löwenplastiken, welche eine ähnliches

Maß an Sorgfalt und Naturalismus aufweisen, Beispiel Göllüdağ (Abb. 21),

auch Einflüsse aus dem griechischen Raum sind denkbar

6

der Körper der Sphinx aus Ankara ist unnatürlich in die Länge gezogen, ihr

Schwanz geschwungen, ein Flügel hebt sich über dem Hinterleib vom Körper

ab (Abb. 22)

Sehnen werden dargestellt, ansonsten ist die Figuren eher schlicht gehalten,

ein Stirnband dient als Kopfbedeckung, das Haupthaar ist zu einem breiten

Zopf gebunden und ruht im Nacken, der Bart ist lang und weist einen

assyrisierenden Lockenwurf auf

die Darstellungen der Körper von Greif und Sphinx entsprechen einander fast

völlig (geschwungener Schwanz, abgehobener Flügel), möglicherweise waren

sie einst antithetisch angeordnet

der mit geöffnetem Schnabel nach links schreitende Greif (Abb. 23 und 24)

besitzt Ähnlichkeiten mit den späthethitischen Vogelmenschen aus Sakçgözü

(Abb. 25), die kräftige Form von Ober- und Unterkiefer ist typisch für

phrygische Greifenbilder, er besitzt ferner eine gefiederte Brust, eine Mähne

und eine Locke

die gewollte Verkürzung des Auges, welche den dreidimensionalen Eindruck

weiter verstärkt, weist in das Ende der 1. Hälfte des 1. Jahrtausends BC

die Darstellung eines Stiers (Abb. 26) findet ebenso Parallelen in der

späthethitischen Kunst von Zincirli und Karkemiš, wobei die schon zuvor

erwähnte Überlänge auch diesem Bildnis anhaftet

das Pferd aus Ankara (Abb. 27) besitzt eine bogenförmige Mähne, ein breites

Maul, einen gedrungenen Kopf sowie eine nierenförmige Stilisierung des

Schulterblatts, der Körper fällt ebenfalls länglich aus

assyrische Reliefs sind bezüglich der Innengliederung der Mähne ähnlich, ein

anderer Vergleich findet sich in Form einer phrygischen Reiterdarstellung aus

Elfenbein in Gordion selbst (Abb. 28)

7

Karte 1: Anatolien, späthethitische Fürstentümer.

Karte 2: Anatolien, späthethitische Fürstentümer.

8

Karte 3: Anatolien, topografische Karte.

Tab. 1: Chronologie Gordions.

Tab. 2: Chronologie Phrygiens.

10

Abb. 3: Löwenkopfrelief aus Gordion, Detailansicht Maul.

Abb. 4: Oberseite des Löwenkopfreliefs aus Gordion.

11

Abb. 5: Hinterteil eines Huftiers, Gordion.

Abb. 6: Hinterteil eines Huftiers mit Resten von Krallen, Gordion.

13

Abb. 9: Unvollendeter Vogelmensch aus Gordion.

Abb. 10: Zwei Vogelmenschen aus Karkemiš.

Abb. 11: Vogelmensch, Karkemiš.

14

Abb. 12: Held und Löwe aus Gordion.

Abb. 13: Held und Löwe aus Karkemiš.

Abb. 14: Kampf zweier Helden/Götter mit einem Löwen aus Karkemiš.

20

Abb. 25: Umzeichnung der Vogelmenschen aus Sakçgözü.

Abb. 26: Stier aus Ankara.

Abb. 27: Pferd aus Ankara.

22

b) Stelen

eine Pfeilerstele aus Daydalı

aus Daydalı, einem Dorf 20 km östlich von Emirdağ, stammt ein etwa 0,64 m

hoher und 0,3 bis 0,32 m breiter Reliefpfeiler aus feinkörnigem Basalt

Basalt als Ausgangsmaterial ist bislang für kein weiteres Erzeugnis

phrygischer Bildhauerei bekannt

das Stück aus Daydalı ist auf drei Seiten skulptiert (Abb. 29), auf der

Vorderseite findet sich ein doppelköpfiges Mischwesen (Abb. 30), rechts und

links davon beherbergen die Nebenseiten je ein einfaches Mischwesen bzw.

einen einfachen Vogelmenschen im Profil (Abb. 31 und 32)

die Mischwesen weisen seltsam überproportionierte Schnäbel und spitze

Ohren auf, über die Wange hängt eine Locke, im Nacken sitzt, mit Ausnahme

der doppelköpfigen Figur, eine Mähne

die Vogelmenschen auf den Nebenseiten sind mit ihrem Blick in Richtung der

Vorderseite gewandt, ihr Rumpf ist frontal, Kopf und Beine hingegen im Profil

dargestellt

alle Figuren wirken unproportioniert, Arme und Hände sind unverhältnismäßig

klein, in ihren Händen halten sie nicht näher bestimmbare Attribute,

möglicherweise Blumen, das doppelköpfige Wesen hält gleich zwei dieser

Sorte

aus den geöffneten Schnäbeln hängt je eine Zunge, die Gewänder sind durch

eine enge Senkrechtschraffur wiedergegeben, die doppelköpfige Figur trägt

einen kurzen Rock, während die einfachen Vogelmenschen ein langes

Gewand tragen, welches eines ihrer beiden Beine vollständig bedeckt

wohingegen das andere nackt bleibt

bei den konzentrischen Kreisen, von denen je ein Paar an den Rücken eines

Mischwesens anschließt, könnte es sich um eine abstrakte Darstellungsform

von Flügeln handeln, auch wenn diese absolut ungewöhnlich ist

Belege für die Darstellung doppelköpfiger Figuren existieren u. a. in Tell Halaf

(Abb. 33)

das Werk aus Daydalı weist einige ikonografische wie stilistische

Besonderheiten auf, zum einen wäre da die geringe Reliefstärke, die unruhige

Oberfläche, die unbeholfenen Körperproportionen, die aufgeblähte Form des

Schnabels und die abstrakte Flügelform sowie die kreuz- bzw. blumenartigen

und funktional nicht näher zu differenzierenden Objekte in den Händen der

Figuren

möglicherweise handelt es sich bei diesem Beispiel um ein äußerst

provinzielles Stück in der Tradition bzw. Peripherie der späthethitischen Kunst

23

eine Pfeilerstele aus Mihalıççık

aus Mihalıççık, etwa 50 km nordwestlich von Gordion gelegen, stammt ein bis

auf 1,2 m Höhe erhaltener, skulptierter Kalksteinpfeiler mit zwei Bildseiten

(Abb. 34)

auf der einen Seite, vom Bearbeiter F. Prayon als Vorderseite angesprochen,

ist ein nach rechts schreitendes Pferd mit Reiter dargestellt, die rechts

anschließende Nebenseite zeigt eine zum Reiter hin gewandte Frau in

schlechtem Erhaltungszustand, die linke Nebenseite ist geglättet aber ohne

Relief, während die Rückseite roh belassen wurde

beide Bildseiten sind von einer Leiste gerahmt, der Reiter trägt eine Kappe im

phrygischen Stil, einen Hosenanzug, Pfeil und Bogen, direkte stilistische

Bezüge zu der Elfenbeinschnitzerei aus Gordion (Abb. 28) können nicht

hergestellt werden, auch wird die Mähne des Pferdes anders als etwa in

Gordion und Ankara (Abb. 27) dargestellt

die Frau hält eine gerippte Phiale in ihrer rechten Hand, der Gegenstand in

ihrer Linken ist nicht zu identifizieren, was u. a. auch auf den schlechten

Erhaltungszustand dieser Bildseite zurückzuführen ist

24

Abb. 29: Umzeichnung aller Bildseiten des Pfeilers aus Daydalı.

Abb. 30: Vorderseite des Pfeilers aus Daydalı.

25

Abb. 31: Rechte Nebenseite des Pfeilers aus Daydalı.

Abb. 32: Linke Nebenseite des Pfeilers aus Daydalı.

26

Abb. 33: Orthostat mit doppelköpfigem Mischwesen aus Tell Halaf.

Abb. 34: Umzeichnung der Bildseite mit Pferd und Reite des Pfeilers aus Mihalıççık.

27

c) Relief

auch im Bereich der Flachbildkunst mit immobilem Charakter liefert das phrygische

Reich nur wenige Beispiele, Felsreliefs sind ausschließlich in und um Midas-Stadt

bezeugt, und eine andere Gattung von Flachbilden, die Graffiti, finden sich

ausschließlich an Hausfassaden in Gordion, phrygische Grabreliefs werden in dieser

Ausführung nicht berücksichtigt, da Teil einer gesonderten Arbeit

die Prozessionsreliefs von Midas-Stadt

im Bereich der Eingangsrampe von Midas-Stadt (Abb. 35) finden sich in

Nordost-Richtung verlaufend mehrere in den Fels gehauene Figuren und

Figurengruppen, wohl alle Teil eines Prozessionszuges

eine genaue Datierung des Zuges ist nicht möglich, da eine stilistische

Auswertung aufgrund der äußerst schlechten Erhaltung, der Witterung und

der erschwerten Arbeitsbedingungen (wie von den Bearbeitern beschrieben,

sieht man je nach Stand der Sonne andere Formen im Gestein) kaum bzw.

nicht möglich ist, die Zeitspanne reicht von der Hatti-Zeit bis zu den

Achämeniden, E. Akurgal favorisiert eine Einordnung um 700 BC

das wohl besterhaltene Bildnis zeigt einen 0,7 m großen, nach rechts

ausgerichteten Mann (Abb. 36 und 37) mit einem Bart, einem Haarschopf,

Schnabelschuhen, einer Art Stab in der Hand und möglicherweise einem

Köcher auf dem Rücken, er steht links zweier Symbole, welche die Form

eines Vogels und eines Kegels haben

dabei könnte es sich um bislang unbekannte Hieroglyphen oder aber

Opfergaben handeln, da das Bildnis in direktem Zusammenhang mit einem

ebenfalls in den Fels gehauenen Stufenaltar (Abb. 38 und 39) zu stehen

scheint, demzufolge könnte es einen Gläubigen oder Priester bei einer

bestimmten Kulthandlung darstellen

die anderen Figuren im Zug setzen etwa ab Bodenhöhe an, wohingegen der

oben erwähnte Mann freischwebend ist, auch überragen sie ihn mit

Körpergrößen von 1,2 bis 2,5 m deutlich an Größe, weiterhin ist er durch

seinen Anbringungsort von den restlichen Teilnehmern der Prozession

ausgeschlossen, eine gleiche Zeitstellung von Mann und Prozession erscheint

nicht gegeben

aus dem Prozessionszug stammt ein nach rechts gerichteter Mann mit

Adorationsgestus (Abb. 40 und 41), dieser lässt sich am ehesten mit der Figur

auf dem Grabrelief von Hamam Kaya (Abb. 42 und 43) vergleichen

ein nach links gerichteter Löwenmensch mit erhobenen Armen (Abb. 44 und

45), erinnert an eine Sonnenscheibe haltende Mischwesen aus Tell Halaf oder

Karkemiš, auch wenn in Midas-Stadt keine Spuren einer Scheibendarstellung

bezeugt sind, das Gesicht des Löwenmenschen ist en face wiedergegeben

drei verschleierte Personen in Midas-Stadt bilden eine nach rechts

schreitende Figurengruppe (Abb. 46), welche sich auf eine, auf einem

Nachbarfelsblock abgebildete, sitzende Figur zubewegen (Abb. 47 und 48),

von der allerdings nur die Füße erhalten sind (Abb. 49)

28

eine weitere Gruppe setzt sich aus mindestens zwei Figuren zusammen (Abb.

50 und 51), diese nach rechts gewandt sind, die hintere Person hat einen ihrer

Arme erhoben

die Graffiti von Gordion

aus Gordion stammen die frühesten Zeugnisse phrygischer Flachbilder, in

Form einfacher Ritzungen auf dem Putz der dortigen Megara (insbesondere

Megaron 2), weshalb sie gemeinhin als „Graffiti“ angesprochen werden

der Stil ist im allgemeinen geometrisch-abstrakt (Abb. 52), was im Hinblick auf

die gordischen Orthostaten ein Element der frühphrygischen

Figuraldarstellungen darstellt

dargestellt sind neben geometrischen Mustern insbesondere Menschen bei

alltäglichen oder kriegerischen Aktionen (Abb. 53 und 54), sofern diese

korrekt gedeutet werden, ebenfalls häufig sind Tiere, zumeist Löwen (Abb. 55

und 56), abgebildet

30

Abb. 36: Felsrelief eines Mannes mit Bart und Stab in Midas-Stadt.

Abb. 37: Umzeichnung des Felsreliefs.

31

Abb. 38: Stufenaltar in Midas-Stadt, nahe der Eingangsrampe.

Abb. 39: Rekonstruktionszeichnung des Altars.

32

Abb. 40: Felsrelief eines Mannes mit erhobenem Arm in Midas-Stadt.

Abb. 41: Umzeichnung des Felsreliefs.

33

Abb. 42: Umzeichnung des Grabmals von Hamam Kaya.

Abb. 43: Detailfoto der Figur auf dem Grabmal von Hamam Kaya.

35

Abb. 46: Felsrelief einer Figurengruppe in Midas-Stadt.

Abb. 47: Aufnahme der Gesamtkomposition Figurengruppe-Sitzender.

Abb. 48: Umzeichnung der Gesamtkomposition.

36

Abb. 49: Unvollständig erhaltenes Felsrelief einer sitzenden Figur in Midas-Stadt.

Abb. 50: Felsrelief einer weiteren Figurengruppe in Midas-Stadt.

Abb. 51: Umzeichnung des Felsreliefs.

38

Abb. 53: Umzeichnung einer Wandputzritzung aus Gordion, möglicherweise ein Jäger.

Abb. 54: Umzeichnung einer Wandputzritzung aus Gordion, möglicherweise eine

Kampfhandlung zweier Personen.

39

Abb. 55: Umzeichnung zweier Löwendarstellungen aus Gordion.

Abb. 56: Aufnahme eines Stücks Hausverputz mit Löwendarstellung, Gordion.

40

2) Tabal

a) Orthostaten

im Gegensatz zu den Zeugnissen phrygischer Flachbildkunst, welche äußerst

spärlich gestreut sind, liegen der Wissenschaft aus dem zentralanatolischen Tabal

zahlreiche Beispiele der dort im 1. Jahrtausend BC ausgeführten Stein- und

Felsarbeiten vor, wenngleich im Falle tabalischer Orthostaten nur Fragmente

existieren, so entschädigen doch aufwendige Produktionen, wie etwa die Stele von

Bor oder das Relief von Ivriz

unter genannten Reliefplattenfragmenten, die im Übrigen sehr selten sind und wenn

gefunden, sich meist in und um die Ortschaften Kültepe und Kululu gruppieren, finden

sich u. a. Stücke möglicherweise assyrisierender Bärte, eine genauere stilistische

Auswertung ist in Anbetracht des Erhaltungszustandes meist nicht gegeben

ein Fragment aus Kültepe

neben zwei weiteren Bruchstücken, die keine Ergebnisse lieferten, stammt ein

geradezu exzeptionell gut erhaltenes, wenn auch nicht vollständiges Stück

aus Kültepe, welches einen Mann mit Hörnerkrone darstellt (Abb. 57)

die Person, höchstwahrscheinlich ein Gott bzw. Wettergott, trägt einen kurzen

Rock mit Fransen und einen Gürtel, sie bewegt sich nach links, während sie in

ihrer rechten Hand einen Speer, in ihrer Linken einen Adler und einen Hasen

hält

ein Zopf fällt vom Kopf in den Nacken, Ansätze eines Bartes sind nicht zu

erkennen

die Orthostaten aus Göllüdağ

die Siedlung Göllüdağ zeichnet sich neben ihrer außergewöhnlichen Lage, sie

wurde auf der Spitze des Berges Göllüdağ, nahe eines dort gelegenen

Bergsees errichtet, ihrem Erhaltungszustand, fast unberührt, vermutlich

bewusst aufgegeben, ihrer Konzeption, komplett ummauert, geplant angelegte

Stallungen und ein sakral-monumentaler Bereich mit Löwenpfeilern, auch

durch die Tatsache aus, dass sich in ihr das einzig bekannte Beispiel für im

architektonischen Verband angetroffene, tabalische Orthostaten befindet

die Orthostaten (Abb. 58) umreißen den Grundriss eines Gebäudes, welches

vermutlich nie vollendet wurde, leider trifft dies auch auf die Reliefplatten

selbst zu, die zwar in situ, mit Ausnahme ihrer rechteckigen Form aber völlig

unbearbeitet belassen wurden

41

Abb. 57: Fragment einer Reliefplatte aus Kültepe.

Abb. 58: Aufnahme einiger der unbearbeiteten Orthostaten aus Göllüdağ.

42

b) Stelen

die zentrale Figur im tabalischen Pantheon war zweifelsohne die Person des Sturm-

bzw. Vegetationsgottes Tarhunt, welcher auch kriegerische Aspekte in sich vereinen

konnte und dessen Name in etwa „Eroberer“ oder „der Eroberer sein“ bedeutet,

gleichzeitig war er das bestimmende Thema tabalischer Flachbildhauerei, mit

Ausnahme weniger Königsdarstellungen waren es zumeist Tarhunt und seine

göttlichen Attribute, denen eine Verewigung in Stein zu Teil wurde

die Stele von Keşlik

aus der Siedlung Keşlik, die zwischen dem Ort Niğde und dem Berg Göllüdağ

liegt, stammt eine stark verwitterte, jedoch fast vollständige Stele, welche mit

einer luwischen Inschrift und einem Bildnis des Tarhunt versehen ist (Abb. 59)

der Wettergott ist mit einem in hethitischer Tradition stehendem Rock und

Schnabelschuhen abgebildet, in seinen Händen hält er die für sein Amt

typischen Attribute, welche ihn letztlich eindeutig als Tarhunt ausweisen

zum einen wäre dies eine Weinranke mit Früchten, welche links der Gottheit

aus dem Boden sprießt und die der Gott mit seiner rechten Hand ergreift

in seiner linken Hand hält Tarhunt die Ähren einer Weizen- oder

Gerstenpflanze, die unmittelbar rechts von ihm aus dem Boden tritt

der Wettergott mit Hörnerkrone ist nach rechts gewandt, im Nacken ein breiter

Zopf an Haaren, das Gesicht ziert ein langer Bart im assyrischen Stil

die Stele von Niğde

die Stele von Niğde ist in einem allgemein guten Erhaltungszustand und zeugt

von einer hohen Plastizität, dargestellt ist ein göttliches Wesen (Hörnerkrone)

unter einer Flügelsonne (Abb. 60)

die Gottheit trägt Schnabelschuhe und ein kurzärmeliges Gewand, welches in

einem kurzen Rock mit Fransen endet, um die Hüften ist ein Gürtel mit

Anhang gewunden, auf ihrem Kopf trägt sie eine Hörnerkrone mit Aufsatz, die

Spirallocken von Bart und Zopf erinnern stark an assyrische Vorbilder

in ihrer rechten Hand trägt die Gottheit eine Art Dolch oder Sichel,

möglicherweise auch eine Axt, während sie in der Linken ein Blitzbündel hält,

rechts von ihr treten Ähren aus dem Boden, links eine Weinranke, sie ist damit

zweifelsohne als der Wettergott Tarhunt anzusprechen

die luwische Inschrift berichtet von Muwaharani, einem Sohn des Warpalawa,

Herrscher von Tuwana bzw. Süd-Tabal, Erstgenannter fand zuletzt in

assyrischen Quellen um 709 BC Erwähnung

die Stele von Ivriz

nahe dem berühmten Felsrelief von Ivriz (Abb. 78 und 79), förderten

Kanalarbeiten die Unterseite einer Stele zu Tage (Abb. 61)

erneut handelt es sich wohl um eine Darstellung des Tarhunt, zu erkennen ist

ein etwa kniehoher Rock mit Volutenenden und hethitisierende

Schnabelschuhe, ganz ähnlich der Stele von Keşlik

43

die Gottheit ist nach rechts gewandt, an der Spitze des nachgestellten Schuhs

tritt der Stamm einer Weinranke aus dem Boden, an der Spitze des

vorangestellten Schuhwerks sind es eindeutig die gegliederten Stängel von

Weizen oder Gerste

die bilinguale Inschrift ist in luwisch und phönizisch gehalten und datiert in die

2. Hälfte des 8. Jahrhunderts BC

die Stele von Aksaray

aus Aksaray, nahe dem großen Salzsee, stammt ein weiteres Abbild des

Tarhunt, wenn auch nur die Unterseite mit Schnabelschuhe erhalten ist (Abb.

62)

die Stele von Bor

die in der Fachliteratur häufig als „Stele von Bor“ (Abb. 63 und 64)

bezeichnete Stele wurde ursprünglich in Kemerhisar, dem antiken Tuwana,

aufgefunden

sie hat die Form eines Obelisken und ist in zwei fast gleich große Hälften

zerbrochen, von denen die untere Hälfte aber deutlich schlechter erhalten ist,

ihre Höhe beträgt nunmehr 2,08 m

das Stück ist mit einer Inschrift und einem Abbild des Warpalawa versehen,

der Herrscher von Süd-Tabal hat seine Arme in einer Art Gebetsgestus vor

seiner Brust erhoben, er trägt eine halbrunde Kopfbedeckung mit einem

kleinen Aufsatz auf der Stirnseite, desweiteren ein langes Gewand und einen

Umhang, sowie Schnabelschuhe

in seiner Darstellungsweise erinnert der König stark an das Relief von Ivriz

(Abb. 78 und 79), Bart und Zopf verweisen auch hier auf Einflüsse aus dem

assyrischen Raum

die Kleidung des Warpalawa ist reich mit geometrischen Mustern verziert,

aufwendig konzipiert und elaboriert, die unterste Reihe des Rocks zieren

verschiedenartige Hackenkreuze, ein möglicher Hinweise für bestehende

Kontakte in den phrygischen Raum, wo jene Formen besondere Beachtung

fanden

die Inschrift berichtet vom Bau eines Garten durch Warpalawa zu Ehren des

Tarhunt, gleichzeitig dankt der König dem Gott für den Gedeih eben jener

Pflanzen, welche er zum Ruhme des Wettergottes anlegte

die Stele von Tavşan Tepesi

aus Tavşan Tepesi stammt eine in zwei Teile zerbrochene Stele einer

sitzenden Person (Abb. 65 und 66)

der Bearbeiterin S. Aro folgend, welche sich intensiv mit der materiellen Kultur

Tabals befasst hat, handelt es sich dabei um ein tabalisches Stück aus dem 8.

oder 7. Jahrhundert BC

dargestellt ist eine thronende Göttin, die in ihrer rechten Hand einen Stab, in

ihrer Linken einen Dolch hält, ferner trägt sie einen langen Rock und

Schnabelschuhe, sie wirkt etwas gedrungen

unter dem Thron liegt ein Löwe mit geöffnetem Maul, die Sitzfläche wird von

einem Genius getragen

44

das Stück ist nur grob ausgearbeitet und stellt laut Aro wohl eine Ausnahme in

der Bildhauerei Tabals dar

die Stele von Ҫiftlik

ein weitere Steinmetzarbeit mit Königsdarstellung stammt aus Ҫiftlik, sie ist

halbzylindrisch gearbeitet, ihre Unterseite fehlt (Abb. 67)

das Gesicht wurde bereits in der Antike mutwillig herausgebrochen, ebenso

wie Teile der Inschrift, wozu auch der Name des Herrschers zählte, die

Phrase „ich bin“, welche dem Namen vorangestellt war und einige andere

Textteile sind noch erhalten

auf erstgenannte Phrase weist die linke Hand des Herrschers, in seiner

rechten Hand hält er einen Stab als ein Zeichen von Macht und Weisheit

er selbst bezeichnet sich im weiteren Verlauf der Inschrift als Diener des

Tuwatti, einem König Kern-Tabals aus der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts BC,

denkbar wäre auch Tuatti, der in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts BC in Tabal

herrschte und in assyrischen Quellen durch Salmanassar III Erwähnung fand

die Stele von Andaval

aus Andaval stammt das ungewöhnlich archaisierende Kopfstück einer

Herrscherstele, abgebildet sind die statische Haartracht sowie das rundliche

Auge eines, der Inschrift folgend, tabalischen Prinzen im Profil (Abb. 68)

Entsprechung findet die Darstellung der Haare u. a. in Karkemiš, auf dem

sogenannten „Long Wall of Sculpture“, 9. bzw. 8. Jahrhundert BC (Abb. 69)

47

Abb. 61: Unterteil einer Stele aus Ivriz, gefunden nahe dem Relief von Ivriz.

Abb. 62: Detailaufnahme eines Schnabelschuhs, Stele von Aksaray.

53

c) Relief

im Vergleich zu anderen späthethitischen Fürstentümern, so auch Phrygien, zeichnet

sich Tabal durch eine ungewöhnlich hohe Dichte an in oder aus dem Gestein

gearbeiteten Felsbildern aus, je nach Bearbeiter beläuft sich deren absolute Zahl auf

mindestens 5, maximal 6 Exemplare

das Relief vom Kizildağ

der Kizildağ ragt aus dem zentralanatolischen Hochplateau und ist ein mäßig

zerklüfteter Berg (Abb. 70), auf dessen natürlichen Felsformationen gleich

mehrere Inschriften aus dem 2. und 1. Jahrtausend BC zu finden sind

daneben ist eine größere Formation an Felstrümmern (Abb. 71), welche

entfernt an einen Thron erinnern mag, an einer ihrer Außenseiten mit einem

schwachen Relief versehen, dessen Umrisslinien nur wenige Millimeter in die

Felswand reichen

dargestellt ist eine sitzende Figur, bärtig, die in ihrer linken Hand einen Stab,

in ihrer Rechten eine flache Trinkschale hält, ihre Füße, in Schnabelschuhen

gehalten, ruhen auf einem Schemel (Abb. 72 und 73)

sie trägt ein kurzärmeliges Gewand, das über ihren Fußknöcheln in einem

Fransensaum endet und eine kegelförmige Kopfbedeckung mit Ohrenklappen,

die monumentale Sitzgelegenheit wird ob ihrer Größe stark betont und ist mit

hoher Wahrscheinlichkeit als Thron anzusprechen, so wie die abgebildete

Person einen tabalischen Herrscher darstellt

dass es sich bei dem bärtigen Mann um einen König handelt, darauf verweist

ebenfalls die zu dem Relief gehörige luwische Inschrift, die rechts der Figur,

etwa in Kopfhöhe, angebracht wurde

allerdings nennt die Inschrift den Großkönig Hartapu, Sohn des Mursili und

einer der Nachfolger des Kurunta, Letzterer war König von Tarhuntašša, dem

Vorgängerreich von Tabal, er regierte im 12. Jahrhundert BC und damit

deutlich vor der Blütezeit Tabals im 8. Jahrhundert BC

dahingegen kann das Felsrelief, das seine assyrisierenden Elemente nicht zu

verbergen mag, keinesfalls vor dem 9. Jahrhundert BC entstanden sein, die

Darstellung der sitzenden Herrscherfigur erinnert neben der assyrischen

Gestaltung von Zopf und Bart in ihrer Haltung frappierend an ein Bildnis des

Assurnasirpal II aus Nimrud (Abb. 74)

des weiteren ist zu vermerken, dass die luwischen Hieroglyphen plastisch aus

dem Felsen heraustreten, während es sich bei dem Figuralmotiv lediglich um

eine einfache, wenig kunstvoll, ausgeführte Ritzung handelt, ein weiterer

Beleg für die Dichotomie von Inschrift und Relief

eine mögliche Erklärung für diesen Umstand wäre, dass ein uns unbekannter

Herrscher Tabals im 9. oder 8. Jahrhundert BC auf die antike Inschrift stieß

und im Sinne einer künstlichen Familienbildung, eine Legalisierung seiner

eigenen Machtstellung bezweckend, indem er sich auf die altehrwürdigen

Herrscher von Tarhuntašša bezog, sein eigenes Bildnis neben der Inschrift

anbringen ließ

54

die deutlichen Unterschiede in der Elaboration von Relief und Hieroglyphen

lassen ferner vermuten, dass zu Anfang neben der Inschrift auch ein Bildnis

aus dem 12. Jahrhundert BC existiert haben könnte, dieses wurde später

abgetragen um Platz für das Abbild der tabalischen Herrscherfigur zu schaffen

neben einer künstlich angelegten Genealogie wäre auch eine tatsächliche

Verwandtschaft zwischen Hartapu und dem tabalischen König vorstellbar, der

die Erneuerung der Felsarbeiten zu Ehren seiner verblichenen Vorfahren

veranlasste

abschließend noch eine Überlegungen zu der luwischen Inschrift des 12.

Jahrhunderts BC, die Nennung der Namen Mursili und Kurunta eröffnet einige

interessante Perspektiven

zum einen könnte der Vater Hartapus mit der Annahme eines

prestigeträchtigen, hethitischen Namens (Mursili) die Anbindung an die

Vormachtstellung des Hatti-Reichs in Anatolien gesucht haben, was die

Regentschaft des Hartapu unmittelbar nach dem Zusammenbruch des

hethitischen Großreiches ansetzt, da ein hethitischer Königsname wie Mursili

schwerlich zur Zeit der Hatti-Könige von einem in ihrem Einflussbereich

befindlichen Fürsten getragen werden konnte

andererseits wäre ebenso denkbar, dass es sich bei genanntem Mursili

tatsächlich um Mursili III handelte, der auch unter dem Namen Urhi-Teshub

bekannt und ein Bruder von Kurunta war, Mursili III war ursprünglich König

von Hatti, wurde aber von seinem Onkel Hattusili II entmachtet und floh ins

Exil nach Ägypten, von wo er später wieder zurückkehrte und ein kleines

Königreich nahe dem Kizildağ begründete, vielleicht Tarhuntašša, von wo er

Widerstand gegen Hattusili II übte, dies würde die Regentschaft des Hartapu

direkt vor den Untergang des Hatti-Reichs setzen

gleichwohl, welche der genannten Möglichkeiten korrekt ist, so stimmt doch

das 12. Jahrhundert BC als Entstehungszeitraum der Felsinschrift

das Relief von Karapınar

in Karapınar, nahe Kayseri, wurde bei Bauarbeiten das ca. 0,62 m hohes

Felsrelief eines stehenden Mannes entdeckt (Abb. 75), leider wurde es im

weiteren Verlauf der Arbeiten vollständig zerstört

eine äußerst dürftige Fotografie und eine Umzeichnung sind die letzten

Zeugen des Flachbilds, dargestellt war eine bärtige Person ohne

Kopfbedeckung, in einem Langen Gewand, mit Schwert, Gürtel und einem

Stab in ihrer rechten Hand

der linke Arm ist erhoben, vielleicht als Grußformel, möglicherweise aber

auch, um auf eine nicht erhaltene Inschrift hinzuweisen, sie gleicht damit in

ihrer Konzeption der Stele aus Ҫiftlik (Abb. 67)

das Relief von Gökbez

auf einer Felswand nahe Gökbez, das 40 km südöstlich von Niğde entfernt

liegt, findet sich das Abbild einer nach links schreitenden Gottheit mit

erhobenen Armen (Abb. 76)

in ihrer rechten Hand trägt sie eine Axt, in ihrer Linken ein Blitzbündel, sie

trägt ferner einen Gürtel und einen kurzen Rock, ihre Kopfbedeckung wird als

55

Helm angesprochen, wahrscheinlicher ist aber eine stark verwitterte

Hörnerkrone

zwischen ihren Beinen sprießt eine Weinranke empor, die nach links abknickt,

rechts der Figur findet sich ein bislang nicht zu deutendes Symbol, das an

einen Doppeltorbogen erinnern mag

Weinranke, Axt und Blitze lassen in der Figur mit hoher Wahrscheinlichkeit

den Sturmgott Tarhunt in seiner kriegerischen Form erkennen

das Felsrelief von Ivriz

das wohl populärste Felsrelief Anatoliens findet sich in Ivriz, wo nur wenige

Meter unterhalb der dargestellten Szenerie ein Quelle zu Tage tritt (Abb. 77),

dahingehend war das Relief in der Antike sicherlich Teil eines Quellheiligtums

dargestellt sind der Wettergott Tarhunt und der südtabalische König

Warpalawa (Abb. 78 und 79), die Gottheit ist mit einer Körpergröße von 4,2 m

deutlich monumentaler als der König, welcher auf einem Vorsprung stehend

seine Arme ehrfürchtig/betend vor Brust und Gesicht hält, die

Darstellungsweise des Warpalawa gleicht jener auf der Stele von Bor (Abb. 63

und 64) sowohl in Körperhaltung als auch in Art und Form der Bekleidung,

erneut zeigt sich auf der Gewandung des Königs ein Band von verdrehten

Hackenkreuzen, ähnliche Formen finden sich auf phrygischer Keramik und

Möbelstücken aus dem Tumulus MM (Abb. 80), ebenfalls phrygisch

ferner wird der Umhang des Warpalawa von einer Knopffibel gehalten, die

nach typologischen Kriterien als aus dem phrygischen Raum stammend zu

bezeichnen ist

die Darstellung des Tarhunt hingegen ähnelt stark jener auf der Stele von

Aksaray bzw. der Ivriz-Stele (Abb. 61), auch wenn hier nur der untere Teil

erhalten ist, so gleichen sich beide Götterbilder doch in der Wiedergabe des

Rockes mit Volutenenden und den Schnabelschuhen, sowie den beiden

göttlichen Attributen, Weinranke und Kornähren, die an exakt den gleichen

Stellen aus dem Boden emporsteigen

die Weinranke auf dem Relief von Ivriz scheint den Gott halb zu umschlingen,

bevor sie dieser mit seiner rechten Hand ergreift, in seiner Linken hält er das

für seine Person typische Ährenbündel, desweiteren trägt er eine Hörnerkröne

und einen Gürtel, an dem der vogelköpfige Griff einer Stich- oder Schlagwaffe

zu erkennen ist

neben den figürlichen Motiven ist auch eine Inschrift auf dem Felsen

angebracht, insgesamt erreicht das Werk eine Höhe von 6 m und zeichnet

sich durch eine hohe Plastizität und einen außerordentlichen Detailgrad aus,

wie die Ausarbeitung der Gesichter und Gewandungen zeigt

interessant in Verbindung mit dem oben bereits angesprochenen

vogelköpfigen Knauf (Abb. 81) ist die Tatsache, dass es sich dabei weniger

um einen Hinweis auf die kriegerischen Aspekte des Tarhunts, als vielmehr

um eine Betonung dessen landwirtschaftlicher Qualitäten bzw. seiner

allgemeinen Bedeutung für die Ernte handelt

tatsächlich handelt es sich bei dem „Schwertgriff“ in Adlerkopfform wohl um

den Knauf einer Sichel, wie ähnliche Darstellungen auf einem Kudurru der

mittelbabylonischen Zeit, 11. Jahrhundert BC (Abb. 82) und einer

56

neuassyrischen Elfenbeinplatte aus Nimrud, 9. Jahrhundert BC (Abb. 83),

nahelegen

davon abgesehen ergeben sich für die Annahme, das abgebildete Objekt am

Gürtel des Tarhunt verkörpere ein Schwert, einige Unstimmigkeiten, so tritt die

Schwertscheide nicht auf der gegenüberliegenden Seite des Körpers hervor,

wodurch die Waffe unnatürlich verkürzt wird, desweiteren weist der Schnabel

des Adlers nach oben und somit in die falsche Richtung, würde man in dieser

Ausrichtung zum Schwerte greifen bestünde Verletzungsgefahr, der Schnabel

müsste eigentlich nach unten weisen

dass das Felsrelief als Teil eines Quellheiligtums zu verstehen ist, wird durch

ein weiteres Relief (Abb. 84 und 85) und eine in den massiven Fels gehauene

Kultanlage (Abb. 86), nur etwa 100 m südlich der Abbildungen von Wettergott

und König, bestätigt

dargestellt ist ein Opferzug, von der voranschreitenden Person ist lediglich die

untere Hälfte erhalten, eine ihr nachfolgende Person hält ein Opfertier an Kopf

und Hinterteil, das Tier konnte bislang nicht identifiziert werden, wirkt es doch

wie eine Mischung aus Stier und Pferd, das Relief ist schlecht erhalten,

möglicherweise wurde es nie verfertigt, es ist 1,1 m hoch und 0,9 m breit, die

Basis misst vom Boden aufwärts 0,4 m

die unmittelbar nördlich des Flachbildes anschließende Felstreppe führt zu

einer rechteckigen Vertiefung im Fels, möglicherweise Auffangort für Blut- und

Trankopfer oder ehemaliger Sitz eines Götterbildes

inwiefern diese Anlage und das Relief als tabalisch zu bezeichnen sind ist

unklar, als zeitlicher Rahmen wird das 12. bis 9. Jahrhundert BC angegeben,

es könnte sich dabei um ein Vorgängerheiligtum zum tabalischen Hauptrelief

handeln, welches in die 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts BC datiert

das Relief von Ambarderesı

aus Ambarderesı, einem Tal nahe der Quelle von Ivriz, stammt ein Felsrelief,

das vermutlich eine direkte Kopie des berühmten Ivriz-Reliefs darstellt (Abb.

87)

das Relief misst zwar nur 4,5 m an Gesamthöhe und verfügt über keine

Inschrift, gleicht seinem großen Vorbild aber bis ins Detail, sofern dies ob der

etwas gröberen Bearbeitung und dem schlechten Erhaltungszustand möglich

ist

57

Abb. 70: Der Kizildağ.

Abb. 71: Aufnahme der thronartigen Felsformation mit Relief und Inschrift.

60

Abb. 76:Das Relief von Gökbez.

Abb. 77: Ivriz, (A) Relief, (B) Quelle, (C) Fluss, (D) Brücke ins Dorf.

63

Abb. 80: Rekonstruktionszeichnung eines Möbelstücks aus Tumulus MM.

Abb. 81: Detailaufnahme, Gürtel des Tarhunt mit Weintrauben und Adlerkopfknauf.

64

Abb. 82: Umzeichnung der Göttersymbole eines Kudurru der mittelbabylonischen Zeit.

Abb. 83: Neuassyrische Elfenbeinplatte aus Nimrud.

68

3) Fazit

nachfolgend je ein stichwortartiges Fazit zur Flachbildkunst aus Phrygien und Tabal

Phrygien

die phrygische Flachbildkunst ist im weitesten Sinne eine Verschmelzung

späthethitischer wie typisch phrygisch-gordischer Elemente

besonders deutlich wird dies an den frühesten Orthostaten und Wandreliefs

aus Gordion, die sich durch teils abstrakte und schwerfällige Formen

auszeichnen

diese frühesten phrygischen Figuralmotive wirken, wie etwa der Löwenkopf

aus Gordion, etwas unbeholfen, die starre geometrische Haltung einiger

Figuren gordischer Graffiti verweist auf eine alte phrygische Tradition, welche

die Darstellung von Figuren nicht kannte, jedoch auf ein variantenreiches

Repertoire an geometrischen Formen zurückgreifen konnte, wie reich mit

derlei Motiven verzierte Kultfassaden, Keramikgefäße und Möbelstücke aus

Phrygien beweisen

trotz genannter „phrygischer“ Eigenheiten, finden die Orthostaten aus Gordion

deutlichste Entsprechung in verschiedenen späthethitischen Fürstentümern,

so z. B. Karkemiš und Zincirli

sofern die Orthostaten von Ankara tatsächlich phrygischen Ursprungs sind, ihr

Kontext bleibt bis auf weiteres ungewiss, so lässt sich mit Beginn des 8. bzw.

7. Jahrhunderts BC und damit dem wachsenden Interesse Assyriens an

Anatolien, ein gewisser assyrischer Einfluss auf die Flachbildkunst Phrygiens

beobachten, welcher sich in der naturalistischen und langgezogenen

Darstellung von Tieren und Mischwesen äußert

interessant ist weiterhin, dass gesicherte Beispiele phrygischer

Flachbildkunst, außerhalb Gordions existieren nur vereinzelte Beispiele, die

Reliefs von Midas-Stadt sind stilistisch kaum bzw. nicht auszuwerten, nur

innerhalb oder nahe Gordions, der phrygischen Hauptstadt selbst, anzutreffen

sind, dies wirft weitergehend die Frage auf, inwiefern das klassische Phrygien

tatsächlich als ein in sich geschlossenes, territoriales Königreich zu verstehen

ist, oder ob es sich in Wirklichkeit lediglich um eine kleine Lokalmacht

handelte, deren Einfluss kaum weiter als die Ausdehnung Gordions reichte

69

Tabal

die tabalische Flachbildkunst ist im weitesten Sinne eine Verschmelzung

späthethitischer wie neuassyrischer Elemente, was besonders deutlich durch

im assyrischen Stil gehaltene Frisuren und Körper- bzw. Sitzhaltungen

unterstrichen wird

gleichzeitig verweisen dargestellte Kleidungsstücke, wie Volutenröcke und

Schnabelschuhe, sowie die teils gedrungene aber stets kräftige Form der

Körper, auf eine starke, späthethitische Präsenz, in deren Schatten das Reich

Tabal und seine Flachbilder entstanden

dabei ist die Wirkung des neuassyrischen Reiches auf die Bildhauerei in Tabal

keinesfalls zu unterschätzen, es gilt als erwiesen, dass sich die Blütezeit

tabalischer Flachbildkunst in der 2. Hälfte des 8. Jahrhundert ereignete,

zeitgleich mit im anatolischen Raum stattfindenden, assyrischen

Interventionen, die meisten Fürsten Tabals, so auch Warpalawa, waren

gegenüber den Herrschern aus Assur tributär

70

4) Literaturverzeichnis

Literatur

S. Aro, Tabal. Zur Geschichte und materiellen Kultur des zentralanatolischen Hochplateaus

(Diss. Helsinki 1998)

D. Berndt, Midasstadt in Phrygien. Eine sagenumwobene Stätte im anatolischen Hochland

(Mainz am Rhein 2002)

L. Bier, A Second Hittite Relief at Ivriz, Journal of Near Eastern Studies 35 Nr. 2, 1976, 115–

126

K. Bittel, Die Hethiter. Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3. bis zum Anfang des 1.

Jahrtausends vor Christus (München 1976)

J.-D. Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions I, 2 (Berlin 2000)

J.-D. Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions I, 3 (Berlin 2000)

F. Işik, Zur Entstehung Phrygischer Felsdenkmäler, Anatolian Studies 37, 1987, 163–178

U. Kelp, Der Einfluss des späthethitischen Kulturraumes auf Orthostaten in Gordion, in: M.

Novák – F. Prayon – A.-M. Wittke (Hrsg.), Die Außenwirkung des späthethitischen

Kulturraumes. Güteraustausch – Kulturkontakt – Kulturtransfer, AOAT 323 (Münster 2004)

285–298

Kunst- und Ausstellungshalle der BRD (Hrsg.), Die Hethiter und ihr Reich. Das Volk der 1000

Götter, Ausstellungskatalog Bonn (Stuttgart 2002)

C. Melchert (Hrsg.), The Luwians (Leiden 2003)

W. Orthmann, Untersuchungen zur späthethitischen Kunst (Bonn 1971)

W. Orthmann, Der Alte Orient, PKG 14 (Berlin 1975)

W. Orthmann, Die Außenwirkung auf Assyrien, Urartu und Phrygien. Zusammenfassung und

Ausblick, in: M. Novák – F. Prayon – A.-M. Wittke (Hrsg.), Die Außenwirkung des

späthethitischen Kulturraumes. Güteraustausch – Kulturkontakt – Kulturtransfer, AOAT 323

(Münster 2004) 459–463

F. Prayon, Phrygische Plastik (Tübingen 1987)

L.-E. Roller, Early Phrygian Drawings from Gordion and the Elements of Phrygian Artistic

Style, Anatolian Studies 49, 1999, 143–152

L.-E. Roller, Towards the Formation of a Phrygian Iconography in the Iron Age, in: A.

Ҫilingiroğlu – A. Sagona (Hrsg.), Anatolian Iron Ages 6. The Proceedings of the Sixth

Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Eskisehir, 16-20 August 2004 (Leuven 2007) 207–

223

71

W. Röllig, Sprachen und Schriften der Levante in Anatolien, in: M. Novák – F. Prayon – A.-M.

Wittke (Hrsg.), Die Außenwirkung des späthethitischen Kulturraumes. Güteraustausch –

Kulturkontakt – Kulturtransfer, AOAT 323 (Münster 2004) 205–214

G.-K. Sams, Sculpted Orthostates at Gordion, in: K. Emre (Hrsg.), Anatolia and the Ancient

Near East. Studies in Honour of Tahsin Özgüç (Ankara 1989) 447–454

F. Sarre, The Hittite Monument of Ivriz and a Carpet Design of Asia Minor, The Burlington

Magazine for Connoisseurs 14 Nr. 69, 1908, 143–147

E. Schwertheim – E. Winter (Hrsg.), Neue Funde und Forschungen in Phrygien, Asia Minor

Studies 61 (Bonn 2008)

S.-R. Steadman u. a. (Hrsg.), The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. 10,000 – 323

B.C.E. (Oxford 2011)

M. Şahin, Neue Beobachtungen zum Felsrelief von İvriz/Konya. Nicht in den Krieg, sondern

zur Ernte: Der Gott mit der Sichel, Anatolian Studies 49, 1999, 165–176

Nachschlagewerke

H. Cancik u. a. (Hrsg.), Der Neue Pauly (DNP). Enzyklopädie der Antike (Stuttgart 1996–

2003)

DNP VI (1999) 527–533 s. v. Kleinasien III. C. c. (F. Starke)

DNP IX (2000) 965–967 s. v. Phryges, Phrygia (E. Olshausen)

DNP XI (2001) 1190 s. v. Tabal (E. Cancik-Kirschbaum)