Per un autografo di Andrea Contrario

Transcript of Per un autografo di Andrea Contrario

st_5_frontespizio 20-11-2007 18:14 Pagina 1

Colori compositi

52007

Università degli Studi di Cassino

segno e testoINTERNATIONAL JOURNAL

OF MANUSCRIPTS AND TEXT TRANSMISSION

ELISABETTA CALDELLI

PER UN AUTOGRAFO DI ANDREA CONTRARIO*

Non è infrequente che piccole, spesso del tutto marginali scoper-te ci costringano a riconsiderare materiali già ampiamente studiati, suiquali si riteneva di aver raggiunto un punto fermo. È quanto è accadu-to anche in questo caso. Spero dunque che non si giudichi inopportu-no riproporre all’attenzione degli studiosi il ben noto Vat. lat. 33191 ela lettera, conservata al suo interno, il cui contenuto è già stato fattooggetto di pubblicazione: l’emergere di alcuni elementi nuovi spinge arileggere in una luce del tutto inedita queste due testimonianze che, perquanto conosciute, non sono mai state messe in relazione tra di loro,nonostante il loro stretto contatto fisico.

Il Vat. lat. 3319, interamente cartaceo2, tramanda l’Orthographiadi Giovanni Tortelli e fu realizzato, almeno in parte, su commissione di

* Desidero ringraziare coloro che, con la loro paziente lettura, hanno contribuito amigliorare questo piccolo contributo: Maria Letizia Caldelli, Antonio Manfredi, MarilenaManiaci, Marco Palma e Stefano Zamponi.

1 Su questo codice vd. M. D. Rinaldi, Fortuna e diffusione del “De ortographia” di Gio-vanni Tortelli, «IMU», 16 (1973), 227-261: 255-256; L. Capoduro, L’edizione romana del “Deorthographia” di Giovanni Tortelli (Hain 15563) e Adamo da Montaldo, in Scrittura, bibliote-che e stampa a Roma nel Quattrocento, Città del Vaticano 1983 (Littera antiqua, 3), 37-56.

2 Il ms. conta foll. 301 ed è di dimensioni medio-grandi (mm 327 × 234). È compostoprevalentemente da quinioni (110, 214, 3-1110, 124, 13-2810, 2912, 3010+1), tutti provvisti dirichiami orizzontali (tranne nei fasc. 3-5 e 21, privi di richiamo). L’impaginazione è a pienapagina (specchio scrittorio mm 249 × 166) e sono presenti due differenti tecniche di rigatu-ra: a colore (foll. 1-150) e a secco (foll. 151-301). Sono inoltre attestati due tipi di rigatura:Derolez 11, per i foll. 1-84; Derolez 31 per i foll. 85-301. La decorazione del ms. è moltosobria: solo a fol. 1r è presente un’iniziale filigranata, mentre altrove troviamo iniziali sempli-ci di tipo capitale rosse o blu. Lo spazio per le rubriche non è stato sempre riempito. Nel com-plesso il Vat. lat. 3319 si configura come un codice di lavoro, destinato allo studio. Sappia-mo infine che fu utilizzato per l’edizione a stampa dell’Orthographia fatta a Roma nel 1471da Ulrich Han e curata da Adamo Montaldo, di cui reca pure numerosi interventi correttivi.

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 395

Marco Barbo3, dal copista di origine tedesca Theodericus Buckinc4, che

ELISABETTA CALDELLI396

3 Su Marco Barbo vd. G. Gualdo, Barbo, Marco, in DBI, VI, Roma 1964, 249-252.Sulla sua biblioteca si veda anche A. Torroncelli, Note per la biblioteca di Marco Barbo, inScrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi (Atti del Semina-rio, 1-2 giugno 1979), Città del Vaticano 1980 (Littera antiqua, 1), 343-352.

4 Theodericus Buckinck, di cui Giorgio Trapezunzio si valse per la trascrizione di moltesue opere e traduzioni (vd. J. Monfasani, Collectanea trapezuntiana. Texts, Documents andBibliographies of George of Trebizond, Binghamton, N.Y. 1984 [Medieval and RenaissanceTexts and Studies, 25], 85-86 e, da ultimo, E. Caldelli, Copisti a Roma nel Quattrocento,Roma 2006, 142-143. Su Giorgio Trapezunzio vd. J. Monfasani, George of Trebizond. ABiography and a Study of his Rhetoric and Logic, Leiden 1976. Per le sue opere e la loro tra-dizione manoscritta resta fondamentale Monfasani, Collectanea trapezuntiana cit.), erastato in passato al servizio di Giovanni Toscanella, un umanista minore, che morì a Romadi peste alla fine del 1448 o ai primi del 1449 (vd. G. Gualdo, Giovanni Toscanella. Notabiografica, «IMU», 13 (1970), 29-53): Buckinck dovette essere particolarmente legato aToscanella, se in molte sottoscrizioni si definisce olim Iohannis Tuscanellae famulus. Neglianni del pontificato di Niccolò V, Buckinck dovette lavorare per Jean Jouffroy: la sua manoè riconoscibilissima ai foll. 1r-61v del Vat. lat. 2060, scritto per il Jouffroy insieme ad altritre copisti, uno dei quali, Iohannes Pottere de Zeerickzee, lavorò abbastanza stabilmenteper il cardinale francese (sul Pottere vd. E. A. Overgaauw, Nederlandse copiïsten in Italië,in J. M. M. Hermans [uit. door], Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden1988. Verslag van de Groningse Codicologendagen (28-29 april 1988), Grave 1989[Njmeegse Codicologische Cahiers, 10-12], 251-267: 253-255 e P. Cherubini, Cultura graficaa Roma all’epoca di Niccolò V, in F. Bonatti – A. Manfredi [a cura di], Niccolò V nel sesto cen-tenario della nascita, Atti del Convegno internazionale di studi [Sarzana, 8-10 ottobre 1998],Città del Vaticano 2000 [Studi e testi, 397], 157-195: 193-194). Alla mano di Buckinck èaltresì attribuibile il Vat. lat. 186 (foll. 1r-76v), databile agli anni 1447-1455, certamen-te appartenuto al Jouffroy e verosimilmente da lui commissionato (su questo codice,assai noto perché contiene, tra gli altri testi, il Liber epigrammatum di Niccolò Perotti,vd. A. Manfredi, Primo umanesimo e teologi antichi. Dalla Grande Chartreuse alla bibliote-ca papale, «IMU», 32 (1989), 155-203: 171-177). In questo periodo, a quanto sembra,Buckinck lavorò anche per Marco Barbo e non è improbabile che sia stato quest’ultimo afarlo conoscere a Trapezunzio, una volta rientrato a Roma: ricordo infatti che Trapezunziofece parte di quella cerchia di eruditi e uomini di lettere che si raccolse intorno a MarcoBarbo. Non si può tuttavia neppure escludere che sia stato Jean Jouffroy a introdurreBuckinck presso Trapezunzio, dal momento che sono documentati rapporti di grande fami-liarità tra i due (vd. Monfasani, George of Trebizond cit., 171). D’altro canto, è sempremolto difficile ricostruire con esattezza i rapporti che i copisti, almeno a Roma, ebbero conla loro clientela, con i loro protettori e l’entourage che ruotava intorno a questi ultimi.Rimarco, ad esempio, per tornare al Vat. lat. 3319, che Toscanella ebbe rapporti di grandecordialità con Tortelli (vd. lettera di Gregorio Correr edita in Epistolario di Guarino Vero-nese, a cura di R. Sabbadini, Venezia 1915-1919, III, 376, riedita da L. Casarsa, Contribu-ti per la biografia di Gregorio Correr, in Miscellanea 1, Udine 1979, 29-85: 62 dove Tosca-nella è definito sodalis et contubernalis tuus) ed è interessante notare come proprio Buckinck,di cui Giovanni Toscanella era stato il primo protettore noto, si sia dedicato all’opera di tra-scrizione di un esemplare, per giunta di grande autorevolezza, dell’opera maggiore dell’u-manista aretino. Si tratta forse di casualità, ma l’impressione che spesso si evince da questidati frammentari è che esistesse una rete di rapporti, che investiva anche i copisti, moltopiù complessa di quella che possiamo oggettivamente ricostruire. A questo proposito ricor-do che Albinia de la Mare (vd. Monfasani, Collectanea trapezuntiana cit., 86), ha sostenu-to che i foll. 1r-31v del Vat. lat. 194, scritto nella parte restante dalla mano di Tortelli (foll.32r-88r), siano ascrivibili alla mano di Buckinck: sebbene ritenga che tale affermazionevada accolta con molta cautela, poiché per la prima e unica volta sarebbe documentata una

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 396

si sottoscrive alla fine dell’opera5. Il codice non reca data né topicané cronica, ma vi è ragione di credere che sia stato trascritto a Roma,dove Buckinck era operante alla metà del secolo. Un primo elementoimportante da definire riguarda, appunto, la datazione: infatti, la pro-posta tradizionale di Lidia Capoduro6, di fissarla agli anni tra il 1464 eil 14677, pur sostenuta con buone argomentazioni, non può più essereaccettata. Infatti dal Repertorium Germanicum veniamo a sapere che unTheodericus Bucking, già citato come clericus Monasteriensis diocesis,risultava ormai morto, apud sedem apostolicam, agli inizi del 1458,quando la prebenda a lui assegnata passò ad un certo MeynardusLauwe8. Quest’ultima informazione circoscrive l’attività del Buckinckagli anni centrali del secolo, con una particolare concentrazione neglianni ’50, sebbene pochi siano i codici finora noti sottoscritti da questo

397PER UN AUTOGRAFO DI ANDREA CONTRARIO

versione posata e diritta della minuscola di Buckinck, non riscontrata altrove, verrebbe aconsolidare ulteriormente il rapporto tra il copista e Tortelli e ciò consentirebbe forse dileggere in una chiave ancora diversa il Vat. lat. 3319, da cui siamo partiti (sul Vat. lat. 194vd. M. Vattasso – P. Franchi de’ Cavalieri, Codices Vaticani Latini, I. Codices 1-678, Romae1902, 150 e A. Manfredi, I codici latini di Niccolò V. Edizione degli inventari e identifica-zione dei manoscritti, Città del Vaticano 1994, 252-253 nr. 399). Per un’opinione assolu-tamente contraria a quella di Albinia de la Mare, vd. M. Cortesi, Giovanni Tortelli alla ricer-ca dei Padri, in M. Cortesi – C. Leopardi [a cura di], Tradizioni patristiche nell’Umanesimo,Atti del Convegno (Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento, Biblioteca Medicea Lau-renziana, Firenze 6-8 febbraio 1997), Firenze 2000, 231-247: 242, che ritiene il Vat. lat. 194scritto dalla sola mano di Tortelli.

5 La sottoscrizione, a fol. 301r, recita: Theodericus Buckinck olim Io. Tuscanellae famu-lus iussu domini Marci Barbo Veneti inclyti et [et risulta riscritto su qualcos’altro] raptimscripsit. In realtà Buckinck ha copiato i soli foll. 119r-301r, mentre un copista anonimo hatrascritto i foll. 1r-118r.

6 Vd. Capoduro, Edizione romana (cit. n. 2), 39-42.7 Questi estremi cronologici erano stati fissati sulla base del fatto che il committente,

Marco Barbo, si trasferì definitivamente nell’Urbe solo nel 1464; d’altro canto nella sotto-scrizione non viene fatta menzione del titolo di cardinale di S. Marco, da lui ottenuto solonel 1467. Il titolo di cardinale appare invece nella nota di possesso apposta a fol. 301v, inun’epoca certamente posteriore al momento in cui fu vergato il codice: Liber reverendissimidomini domini M. Barbo cardinalis S. Marci et cetera.

8 Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kamera-lakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen undTerritorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, VII. Calixts 3. 1455-1458, bearb.von E. Pitz, Tübingen 1989, nr. 2122 (vd. anche nr. 2670). Su di lui vd. ancora Reperto-rium Germanicum cit., VI. Nikolaus 5. 1447-1455, hrsg. von J. F. Abert und W. Deeters,Tübingen 1985, nr. 5361, da cui risulta che Buckinck era clericus non coniugatus. Ammet-to che le argomentazioni addotte dalla Capoduro sono così stringenti e assolutamente plau-sibili da avermi spinto, in un primo momento, a trascurare la notizia contenuta nel Reper-torium Germanicum, pensando che il personaggio nominato fosse un omonimo del copistain questione. Solo in un secondo momento, ristudiando il codice alla luce del documentodi cui parlerò tra breve, ho preso nuovamente in considerazione questo dato. Devo comun-que ad Antonio Manfredi l’avermi sollecitata a riconsiderare la notizia.

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 397

copista ad essere anche provvisti di datazione9. Soprattutto veniamo afissare un nuovo terminus ante quem per la datazione del codice, gliinizi del 1458 appunto, quando il copista risulta ormai morto. È adogni modo mia convinzione che la datazione del codice possa essereulteriormente circoscritta, grazie al documento che vi è conservato eche apre nuove prospettive di lettura di questo importante testimone10.

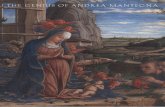

Si tratta di una lettera conservata come carta di guardia e inviatada Andrea Contrario a Pietro Odo da Montopoli (tav. 1): fu edita daRemigio Sabbadini11 che la datò all’anno 1454. La lettera, nota da que-sto solo manoscritto, è una richiesta da parte di Contrario affinché ilMontopolitano gli procuri una copia dell’Orthographia di Tortelli: lasua presenza nel codice, dunque, si giustifica, a prima vista, per ilrichiamo diretto all’opera tradita. Questo il testo della lettera12:

Andreas Contrarius viro doctissimo Petro grammaticosalutem plurimam dicit.

Quanti ego facio virum clarissimum atque praestantissi-mum Iohannem Aretinum facilius intellegi quam explicaripotest. Nam quom ingenio excellat et in omni gener[e] doc-trinae tam graecis quam latinis litteris tantum profecerit utnemini caedat et quidem iudicio summorum hominumLaurentii Vallensis et Theodori Gazae, quorum alter lati-nam linguam penitus extinctam in lucem revocavit, alter etgraeca et latina philosophia huius seculi nostri facile omniumprinceps. Hinc, vir doctissime, et facilitate et litteraria tuavirtute [virtute aggiunto a margine con richiamo] fretus,

398

9 Esiste un solo codice firmato e datato da Buckinck, il ms. Roma, Biblioteca Casa-natense 77, scritto nell’anno 1456. Tutti gli altri codici sono solo sottoscritti, ma man-cano di una data espressa. Tuttavia il ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-cana, Vat. lat. 2062, i cui foll. 1r-61v sono attribuibili alla mano di Buckinck, è datato1453 (fol. 183v; su questo codice vd. da ultimo Caldelli, Copisti a Roma [cit. n. 4], 189,che rimanda alla bibliografia precedente) e un altro codice, il Vat. lat. 186, anch’esso par-zialmente ascrivibile alla sua mano, è databile agli anni 1447-1455 (vd. supra n. 4).

10 Delle tre filigrane che mi è stato possibile individuare nel codice solo la prima vienein aiuto per confermare una datazione romana agli anni centrali del secolo: si tratta dellalettre T, inscritta in un cerchio sormontato da croce, di cui esiste una variante rinvenuta aRoma negli anni 1447-1456 (vd. Briquet nr. 9130). Quanto alle altre due filigrane, la lettreR sormontata da una croce è vicina, ma non identica, a Briquet nr. 8938 (Palermo 1456-1458 e Udine 1458) come anche i ciseaux, simili a G. Piccard, Wasserzeichen Werkzeug undWaffen, Stuttgart 1980, III nr. 839 (Braunschweig 1432).

11 R. Sabbadini, Andrea Contrario, «Nuovo archivio veneto», n. s., 31 (1916), 378-433: 397-398.

12 Fornisco la trascrizione della lettera fatta direttamente da me sul ms., ma ho comun-que tenuto presente l’edizione offerta da Sabbadini.

ELISABETTA CALDELLI

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 398

licet inter nos nulla familiaritas intercaedat, tamen abs tehumanitatis iure peto et postulo, ut quamprimum, si fieripotest, Orthographiam, quam is superioribus annis diser-tissime scripsit, ad me mittas. Cupio enim, quin immonihil est quod hoc tempore malim, quam id deorthographia opus videre, praesertim quom eius opera eius-modi sint, ut tamquam opus Phidiae, ut inquit Cicero, inarce Minervae poni possint. Arbitror equidem rem esse dig-nissimam et Nicolao quinto [Nicolao quinto aggiunto amargine con richiamo] pontifice maximo, quoi meritoinscribitur, et tanto auctore. De quo profecto tibi per-suadeas velim me non minus de eo sentire quam ingenii suimagnitudo et bonarum artium disciplina videatur postu-lare13. Quippe tantas vires habet ingenium eius, ut omnesstudiosos et liberaliter institutos allicere et delectare possitdicendo. Sed quid ago? Nunc non de eius laudibus agen-dum est; id erit certe vel alterius temporis vel ingenii. Tuautem, mi Petre, rem gratissimam [scritto grantissimam conn espunta] facies non solum Aretino nostro, quoi quidemlitteratissimi omnes plurimum debent, sed etiam mihi si,his lectis, dabis operam ut ad me mittas; et hoc ut agasquamprimum, te vehementer etiam atque etiam rogo. Valeet mihi [aggiunto nell’interlinea] morem geras. Iterumvale. Romae idibus novembris [13 novembre]14.

L’aspetto più significativo consiste nel fatto che in essa mi sia statopossibile riconoscere la mano stessa di Contrario15, così come compa-re nell’altra lettera autografa a Giovanni Tortelli, contenuta nel Vat. lat.3908, fol. 59r16. La scrittura infatti presenta le caratteristiche peculiaridella mano di questo umanista. Si tratta di una minuscola umanisticaposata, di modulo medio, dal tratto sottile, nella quale si notano: la adi tipo carolino con la ‘pancia’ a foglietta; la d, ora di tipo minuscoloora di tipo onciale con il tratto obliquo piuttosto sviluppato verso l’al-

399PER UN AUTOGRAFO DI ANDREA CONTRARIO

13 La posizione dei due verbi deve essere probabilmente invertita, ma i segni cheaccompagnano il verbo videatur (due virgolette alla base del rigo alle due estremità dellaparola) non sono chiare.

14 La lettera è preceduta, nel margine superiore, da una invocazione sacra: Iesus Christus.15 La scrittura di Contrario è stata accuratamente descritta da L. Prosdocimi, Codi-

ci di Andrea Contrario nel testamento di Michele Salvatico, in G. Mantovani – L. Prosdo-cimi – E. Barile, L’umanesimo librario tra Venezia e Napoli. Contributi su Michele Salva-tico e su Andrea Contrario, Venezia 1993 (Memorie. Classe di scienze morali, lettere ed arti,45), 27-52: 36-52 e in modo particolare 36 n. 34, che però non fa menzione della lette-ra in oggetto.

16 Sul Vat. lat. 3908 vd. M. Regoliosi, Nuove ricerche intorno a Giovanni Tortelli. 1. IlVaticano lat. 3908, «IMU», 9 (1966), 123-189 (sulla lettera, in particolare, vd. oltre n. 32).

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 399

to; la f e la s discendenti sotto il rigo e la cui estremità superiore tendea chiudersi (la s finale di parola è talora maiuscola e aperta); l’usocostante della legatura et (le cui estremità libere si dispongono una oriz-zontalmente e una, più corta, verso l’alto); l’uso del segno ÷ per est ; ildittongo ae ora scritto per esteso ora espresso con la e caudata; l’abbre-viazione, in fine di parola, per -rum con r maiuscola il cui tratto obli-quo, piegando su stesso in senso antiorario, traccia un piccolo fioc-chetto. Noto inoltre che alcune lettere minuscole, come la p e la q, pog-giano talora con l’asta sul rigo (vd. ad esempio explicari e quom, l. 3).Quanto alla r minuscola con asta discendente sotto il rigo17, questa èattestata una sola volta nella parola Cicero scritta a margine.

È bene tuttavia sottolineare il fatto che, in questo caso, non ci tro-viamo, come nel Vat. lat. 3908, di fronte ad un originale ma ad una tra-scrizione. La lettera infatti si colloca sul verso della terza carta di guar-dia anteriore del codice, non numerata e membranacea: il testo, per ilquale è stata predisposta una rigatura a secco a piena pagina, forse deltipo Derolez 1618, si dispone nella parte alta dello spazio scrittorio,introdotto da una A di tipo capitale in rosso. Ci troviamo di frontedunque ad un assetto ‘librario’ della pagina e si ha l’impressione chequesta dovesse contenere altro testo da far seguire allo spazio rimastovuoto. Inoltre lo stesso Contrario ha evidenziato alcune parole signifi-cative del testo, riscrivendole a margine e sottolineandole in rosso19. Indue casi introduce a margine con un richiamo una parola dimenticatadurante la trascrizione20. Infine si noti che il recto della carta è biancoe non reca traccia di indirizzo né vi sono i tipici segni di piegatura21 chesi riscontrano solitamente nelle missive.

Trattandosi dunque di una copia autografa, la data fissata da Sab-badini al 1454 potrebbe essere un mero terminus post quem: la trascri-

ELISABETTA CALDELLI400

17 Questo tipo di r sembrerebbe essere proprio dell’ambiente veneziano: vd. E. Barile,Michele Salvatico a Venezia, copista e notaio dei capi sestiere, in Mantovani – Prosdocimi –Barile, L’umanesimo librario (cit. n. 15), 53-103: 86 n. 78.

18 Vd. A. Derolez, Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, I.Texte, Turnhout 1984 (Bibliologia, 5), 67. Dico forse, perché non sono sicura della presen-za della doppia riga in corrispondenza del margine superiore.

19 Si tratta delle parole: Iohannes Aretinus, Laurentius Vallensis, Theodoro Gaza, Ortho-graphia, Cicero, Nicolao V Pont. Max., Aretinus.

20 La parola virtute a l. 8 e il nome Nicolao quinto l. 13.21 In realtà, a tre quarti dal margine inferiore il foglio presenta una sola piegatura oriz-

zontale, che forse dipende dal modo in cui il foglio contenente la lettera fu conservato,prima che il volume venisse rilegato.

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 400

zione potrebbe essere avvenuta molti anni dopo l’invio della missivaoriginale. Certamente il terminus ante quem verrebbe ad essere deter-minato dalla data di morte di Contrario, che però non è nota e che sicolloca comunque dopo il 1471, anno in cui abbandonò definitiva-mente Roma per Napoli22. Si aggiunga che la carta di guardia nellaquale la lettera è contenuta, membranacea come si è detto, è struttu-ralmente indipendente dal codice cartaceo e dunque si potrebbe soste-nere che sia stata inserita in un qualunque momento, magari proprioin virtù del rimando contenutistico al testo del codice. Tale opinionepotrebbe essere ulteriormente rafforzata dal fatto che nell’inventario diFulvio Orsini, cui il codice appartenne nel s. XVI, si fornisce la seguen-te descrizione: Gio. Tortellio con una epistoletta di mano sua a papa Mar-tino, scritto in foglio di papiro, coperto di corame rosso23. Di questa epi-stoletta però non vi è traccia nel codice e già Ranaldi tra la fine del sec.XVI e l’inizio del sec. XVII, quando il codice confluì nella bibliotecaVaticana, dichiarava di non aver trovato questa lettera, ma quellaappunto di Andrea Contrario a Pietro grammatico24. Si potrebbe dun-que ritenere che la nostra lettera sia stata inserita, al posto di quella diTortelli a Martino V, in un periodo compreso tra la morte di FulvioOrsini e l’arrivo della sua biblioteca in Vaticana.

A tutte queste obiezioni, tuttavia, si oppone la seguente osserva-zione che basta, a mio avviso, ad escludere quanto appena detto e cirende certi che la lettera sia stata collocata laddove si trova in un’epocapressoché coeva alla fattura del codice stesso: la presenza di poche noteautografe di Contrario all’interno del codice25 (tav. 2). Si tratta in veri-

401PER UN AUTOGRAFO DI ANDREA CONTRARIO

22 Una biografia riassuntiva di Contrario è quella di R. Contarino, Contrario, Andrea, inDBI, XXVIII, Roma 1983, 537-539. Fondamentale comunque resta l’articolo del Sabbadi-ni, Andrea Contrario (cit. n. 11). Si veda anche M. L. King, Umanesimo e patriziato a Venezianel Quattrocento, II. Il circolo umanistico veneziano: profili, Roma 1989, 509-511. L’umanistaveneto doveva essere ancora vivo alla metà del 1472, poiché a partire da quella data risulta sti-pendiato dalla corte aragonese: vd. V. Branca, Un codice aragonese scritto dal Cinico. La sillogedi epistole di Francesco Barbaro offerta dal figlio Zaccaria a re Ferrante, in Studi di bibliografiae di storia in onore di Tammaro de Marinis, I, [Verona] 1964, 163-215: 170 n. 2.

23 Vd. P. de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini, Paris 1887, 372 nr. 177. Un tito-lo analogo si ritrova oggi a fol. [I]r: Gio. Tortellio con una epistoletta di mano sua a papa Mar-tino, in foglio in papiro. Ful. Urs.

24 Vd. de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini (cit. n. 23), 225 e n. 3.25 Ho riscontrato le seguenti annotazioni di suo pugno: fol. 2r, Quintilianus e Roma-

nus sermo a greco conversus; fol. 12v, Ariminum; fol. 141v, Heraclitus; fol. 241r, Quintilia-nus; fol. 241v, linea semicycli [con la seconda c aggiunta al di sopra], Italicus, Octavianus,malesanus (forse sono di sua mano anche le parole greche presenti a margine).

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 401

tà di semplici marginalia con i quali il lettore ha voluto evidenziarealcune parole notevoli all’interno del testo, ma sono sufficienti adaccertare il legame stretto esistente tra il codice e la lettera. Quest’ulti-ma dunque deve rivestire, rispetto al codice, un ruolo ben più impor-tante di quello che le è stato finora attribuito, ma quale esattamente?Purtroppo ignoriamo i motivi che possono aver spinto Contrario adallegare la lettera ad un codice che non gli apparteneva e possiamo sol-tanto provare ad avanzare qualche ipotesi.

Per prima cosa, desidero brevemente ricordare il contesto nelquale la lettera è stata generata: nel 1454 Andrea Contrario era impe-gnato nell’emendazione della traduzione del De praeparatione evangeli-ca di Eusebio di Cesarea realizzata da Giorgio Trapezunzio26. Ed è vero-similmente proprio perché incalzato dalla necessità di rendere corretta-mente in latino alcune forme greche che Contrario si rivolse a PietroOdo per ottenere copia dell’opera di Tortelli, pubblicata, a quanto sem-bra, tra il 1451 e il 1452, sebbene avesse avuto una lunga gestazioneche aveva aumentato le attese degli umanisti di quella generazione, nonsolo in ambiente romano27. Il punto saliente della questione, per capi-re i motivi della presenza della lettera, risiede a mio avviso nell’appura-re se la richiesta di Contrario sia mai stata assecondata. Da una parte,infatti, possiamo postulare che, se il Montopolitano aveva negato, conmotivazioni poco convincenti, una copia a Giovanni Andrea Bussi28

nel 1458, poteva benissimo aver opposto lo stesso rifiuto anche a Con-trario, tanto più che questi ammette nella lettera che non vi fosse conPietro Odo un’amicizia personale (licet inter nos nulla familiaritas inter-coedat). In questo caso, potremmo allora pensare che ciò che era statorifiutato da Pietro Odo fosse stato concesso dal Barbo, in possesso diun esemplare da lui stesso commissionato, il Vat. lat. 3319, esemplareche, dopo essere stato letto e in parte postillato29, sarebbe stato resti-

ELISABETTA CALDELLI402

26 Sull’aspra critica di Contrario alla traduzione di Trapezunzio (1454), che certo con-tribuì ad aggravare la sua posizione, dopo essere caduto in disgrazia presso il papa nel 1452e costretto per questo ad abbandonare Roma, vd. Monfasani, George of Trebizond (cit. n. 4),127-128. Secondo Monfasani, inoltre, ad aizzare Contrario contro Trapezunzio sarebbestato proprio Giovanni Tortelli.

27 Sulle fasi di composizione del De Ortographia vd. M. Regoliosi, Nuove ricerche intor-no a Giovanni Tortelli. 2. La vita di Giovanni Tortelli, «IMU», 12 (1969), 175-182.

28 La lettera è pubblicata da M. T. Graziosi Aquaro, Petri Odi Montopolitani carminanunc primum e libris manu scriptis edita, «HumLov», 19 (1970), 7-113: 30-31. Vd. ancheRinaldi, Fortuna e diffusione (cit. n. 1), 234.

29 Non è infrequente negli ambienti umanistici apporre note di lettura su esemplariposseduti da altri: gli esempi sono numerosissimi (uno dei quali è il Vat. lat. 1478, di cui

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 402

tuito al legittimo proprietario: nel fare ciò, Contrario avrebbe inseritouna copia della lettera già inviata a Pietro Odo, con l’intenzione di allu-dere al comportamento poco generoso di questi, a fronte della magna-nimità del Barbo. Questa ipotesi spiegherebbe senz’altro bene la pre-senza dei marginalia di mano di Contrario e sarebbe anche in sintoniacon la sua personalità, incline ad un temperamento aggressivo e ad uncomportamento privo di scrupoli, che lo spingeva ad attaccare coloroche gli erano stati amici30, ma solleva altri interrogativi: primo fra tutti,perché non ha copiato la supposta risposta negativa alla sua richiesta diaiuto? Inoltre può risultare strano che Contrario, nel 1454, abbia chie-sto una copia dell’Orthographia a Pietro Odo da Montopoli e poi aMarco Barbo, invece di rivolgersi direttamente all’autore di cui era per-sonalmente amico31. È ben vero, come ha messo in luce lo studio diGemma Donati32, che Pietro Odo, grande amico di Tortelli33, ebbe perle mani il Vat. lat. 1478, la copia più autorevole dell’Orthographia34, dal

403PER UN AUTOGRAFO DI ANDREA CONTRARIO

parleremo tra breve) e ciò era in sintonia con lo spirito dei circoli eruditi quattro-cin-quecenteschi: si veda, da ultimo, D. Nebbiai-Dalla Guarda, Letture e circoli eruditi traQuattro e Cinquecento: a proposito dell’ex-libris “et amicorum”, in C. Tristano – M. Calleri– L. Magionami [a cura di], I luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca agli albori dell’etàmoderna, Atti del Convegno internazionale di studio dell’Associazione italiana dei Paleo-grafi e Diplomatisti (Arezzo, 8-11 ottobre 2003), Spoleto 2006, 375-393. Questo aspetto,comunque, che investe sia il problema relativo al modo di leggere i testi sia quello relativoalla loro circolazione, meriterebbe di essere ulteriormente approfondito.

30 Secondo Sabbadini, Andrea Contrario (cit. n. 11), 382-383, nel Mamurcha attacca-to violentemente dal Contrario sarebbe da identificare Lorenzo Valla, che pure lo avevaprotetto ed appoggiato nei suoi tentativi di inserirsi nell’ambiente romano. Rigetta tale opi-nione G. Mancini, Giovanni Tortelli cooperatore di Niccolò V nel fondare la biblioteca Vati-cana, «ASI», 78 (1920), 161-268: 227.

31 Tortelli fu tra coloro che contribuirono ad introdurre Contrario nell’ambienteromano e, assai verosimilmente a proporlo a Niccolò V come sostituto di Giorgio Trape-zunzio nella traduzione del De praeparatione evangelica di Eusebio. Del rapporto tra i dueresta la già citata lettera, in doppia redazione, conservata nel Vat. lat. 3908 (fol. 59r, vd.Regoliosi, Vat. lat. 3908 [cit. n. 16], 146; l’epistola è stata pubblicata da Sabbadini, AndreaContrario [cit. n. 11], 394-395), dove Contrario definisce Tortelli tu quippe mihi patronus,tu pater es, in te (spes) omnis mea sita est.

32 Vd. G. Donati, Pietro Odo da Montopoli e la biblioteca di Niccolò V, con osservazio-ni sul De Orthographia di Tortelli, Roma 2000 (RR inedita, Saggi, 21), 179-182.

33 Su questo aspetto vd. Donati, Pietro Odo da Montopoli [cit. n. 32], 34-35.34 Il Vat. lat. 1478 è stato considerato copia autografa di Giovanni Tortelli a partire da

Giovanni Mercati che per primo ha proposto di attribuirlo alla sua mano (vd. G. Mercati,Scritti d’Isidoro il cardinale Ruteno e codici a lui appartenuti che si conservano nella Bibliote-ca Apostolica Vaticana, Roma 1929 [Studi e testi, 46], 82 n. 4). Solo di recente AntonioManfredi ha negato tale autografia, sostenendo che il codice è stato realizzato da un copi-sta alle dipendenze del Tortelli, Iohannes Alemannus e sotto la sua supervisione (vd. A. Man-fredi, Giovanni Tortelli e il suo copista, in Tristano – Calleri – Magionami [a cura di], I luo-

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 403

momento che vi sono state rilevate alcune annotazioni di suo pugno35.Il fatto che Pietro Odo possedesse (o avesse accesso a) un testimoneautorevole del testo doveva essere di dominio pubblico all’epoca, dalmomento che non solo Contrario, ma anche Bussi e addirittura il papaPio II36 si rivolsero al Montopolitano per ottenere la medesima cosa; edè tanto più comprensibile che Contrario si rivolgesse direttamente a lui,invece di scomodare l’autore, se si ricorda che in quel momento Tortelliera impegnato a tutto campo a seguire le iniziative culturali promossedal papa Niccolò V. Desterebbe semmai perplessità l’ipotesi che Con-trario si sia rivolto al Barbo, dopo aver ottenuto responso negativo daPietro Odo, piuttosto che chiedere direttamente all’autore dell’opera. Aquesto proposito, anzi, vorrei ricordare che non è finora documentatoalcun rapporto diretto e personale tra Contrario e Marco Barbo, anche

ELISABETTA CALDELLI404

ghi dello scrivere [cit. n. 29], 221-242). Il suo contributo viene a sfatare definitivamente l’o-pinione, da molti sostenuta (vd. Rinaldi, Fortuna e diffusione [cit. n. 1], 255 e della Capo-duro, Edizione romana [cit. n. 2], 40), che il Vat. lat. 1478 sia il codice di dedica offerto alpapa Niccolò V: sulla questione del Vat. lat. 1478 come ‘copia di dedica’ vd. S. Rizzo, Peruna tipologia delle tradizioni manoscritte di classici in età umanistica, in by O. Pecere – M.D. Reeve [ed. by], Formative Stages of Classical Traditions: Latin Texts from Antiquity to theRenaissance, Proceedings of a Conference held at Erice, 16-22 ottobre 1993, as the 6th

Course of International School for the Study of Written Records, Spoleto 1995 (Bibliote-ca del Centro per il collegamento degli Studi Medievali e Umanistici in Umbria, 15), 371-407:401-402.

35 A questo riguardo la studiosa ha formulato due possibili ipotesi: o che il presuntoautografo di Tortelli fosse in quel momento nelle mani di Pietro Odo o che Tortelli avesse‘depositato’ la propria copia nella Biblioteca Vaticana, di cui era bibliotecario, per consen-tirne il libero accesso a tutti gli studiosi. Se la prima ipotesi fosse esatta, verremmo adaggiungere un prezioso tassello alla storia della tradizione del De orthographia. Ricordo chei fatti di cui ci stiamo occupando risalgono alla fine del 1454, ma già nel 1455 il Vat. lat.1478 non compare nell’inventario della biblioteca papale fatto redigere dal successore diNiccolò V, Callisto III, come è stato evidenziato da Antonio Manfredi (vd. A. Manfredi,L’Orthographia di Giovanni Tortelli nella Biblioteca Vaticana, in Miscellanae BibliothecaeApostolicae Vaticanae. IV. Collectanea in honorem rev.mi patris Leonardi E. Boyle O.P. sep-tuagesimum quintum annum feliciter complentis, Città del Vaticano 1998, 265-298: 286-298). Anzi il volume in questione, che pure fa parte del fondo cosiddetto antico, non com-pare negli inventari successivi, riemergendo solo nel 1513, tra i libri di Giulio II confluitinella Biblioteca Vaticana. Dunque il volume deve aver avuto, come supposto da Manfredi,almeno un passaggio intermedio in una qualche raccolta libraria esterna alla Vaticana: ilfatto che il codice fosse stato affidato a studiosi interessati all’opera, come il caso di PietroOdo da Montopoli dimostrerebbe, spiegherebbe come mai il codice sia andato presto prov-visoriamente disperso.

36 La richiesta da parte del papa di una copia dell’Orthographia di Tortelli è contenu-ta nella stessa lettera nella quale si ricorda il rifiuto opposto al Bussi (vd. Graziosi Acqua-ro, Petri Odi Montopolitani carmina [cit. n. 28], 31). Pietro Odo spiega che si era volen-tieri piegato alla richiesta del papa e che era sua precisa intenzione far fare una copia a pro-prie spese da donare al pontefice. Poi, intervenute forti spese per l’acquisto di una casa, nonera stato in grado di mantenere il proprio impegno.

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 404

se Pietro Barbo, futuro Paolo II e protettore di Marco con cui era impa-rentato alla lontana, si mostrò in più occasioni un sostenitore dell’u-manista, forse anche per le comuni origini venete.

Se viceversa ammettiamo che Pietro Odo da Montopoli abbiamesso Contrario nelle condizioni di procacciarsi una copia dell’Ortho-graphia37, è allora probabile che questa copia abbia avuto un qualcheruolo nella genesi dell’esemplare in possesso del Barbo, ruolo purtrop-po non chiaramente specificato ma solo adombrato dalla lettera volu-tamente inserita da Contrario nel Vat. lat. 3319: allo stato attuale dellenostre conoscenze è tuttavia difficile sostenere che il Vat. lat. 3319 siala copia diretta di un codice derivante dal Vat. lat. 1478, sempreammettendo che il volume messo a disposizione da Pietro Odo fosseappunto questo manoscritto38. Comunque siano andate le cose39, misembra in ogni caso che la difficoltà di spiegare i motivi della presenzadella lettera nel codice non infici lo stretto rapporto certamente esi-stente tra i due.

Per concludere, mi sembra che il dato saliente emerso da questobreve intervento, oltre alla segnalazione di un nuovo autografo diAndrea Contrario, sia il fatto di poter meglio datare il Vat. lat. 3319,che deve senz’altro collocarsi tra il 1452, anno in cui l’opera conobbeuna ‘pubblicazione’ ufficiale da parte dell’autore e il 1458, anno dimorte dello scriba che l’ha copiata. In realtà alcune riflessioni ci con-

405PER UN AUTOGRAFO DI ANDREA CONTRARIO

37 Questa opinione è sostenuta da Mancini, Giovanni Tortelli cooperatore (cit. n. 30),227 e ripresa da Gemma Donati (vd. Donati, Pietro Odo da Montopoli [cit. n. 32], 179):entrambi tuttavia non adducono prove al riguardo.

38 Luisa Capoduro che ha pubblicato la voce Rhoma tratta dall’Orthographia di Tor-telli (vd. G. Tortelli, Roma antica, introduzione e commento a cura di L. Capoduro, Roma1999 [RR inedita, 20]) ha rilevato che il Vat. lat. 3319 rappresenta un testimone molto altodella tradizione, poiché deriverebbe direttamente dall’archetipo che, a suo giudizio, non èil Vat. lat. 1478, ma l’exemplar da cui anche questo sarebbe stato copiato. In sostanza sia ilVat. lat. 3319, sia il Vat. lat. 1478 sarebbero stati copiati in modo del tutto indipendenteda un archetipo comune, cioè la copia di lavoro che Tortelli doveva avere presso di sé. Cri-tiche all’edizione della Capoduro sono state di recente sollevate da J.-L. Charlet, Le DeOrthographia de G. Tortelli provenant de la Malatestiana di Cesena (Nicolas Jenson, Venise1471: B .N. F. Rés. Vélins 526), in L. Righetti – D. Savoia [a cura di], Il dono di MalatestaNovello, Atti del Convegno (Cesena 21-23 marzo 2003), Cesena 2006, 335-346.

39 Mi sembra difficile credere che Contrario si sia offerto di collazionare l’esemplaredi Marco Barbo con la copia (se mai ne fu fatta una) ottenuta dal volume messo a dispo-sizione da Pietro Odo, dal momento che, come si è detto, gli interventi di Contrario sulVat. lat. 3319 non sono di tipo correttivo o integrativo, ma semplici note di lettura. Ricor-do infine che il codice risulta postillato dalla mano di Marco Barbo e sembra che questiavesse collazionato il testo in suo possesso con un altro (vd. Capoduro, Edizione romana[cit. n. 2], 41 n. 23).

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 405

sentono di delimitare con maggiore esattezza la data di trascrizione. Perprima cosa, ricordo che il committente, Marco Barbo, nell’autunno del1455 fu eletto vescovo di Treviso e ivi pose la sua residenza fino al1464: è dunque probabile che egli abbia commissionato il codice primadella partenza da Roma, tanto più che, nel medesimo anno, ancheContrario abbandonava una prima volta l’Urbe per la corte napoleta-na40. La datazione del Vat. lat. 3319 andrebbe dunque posta tra il1452/1453 e il 1455, sempre che ulteriori studi non chiariscano meglioil rapporto tra la memoria della richiesta avanzata da Contrario a Pie-tro Odo e il codice vaticano, nel qual caso sarebbe possibile precisarneulteriormente la cronologia.

In attesa che nuovi elementi vengano a gettare luce sulla presenzadella mano di Contrario nel Vat. lat. 3319, mi sembra tuttavia impor-tante aver almeno stabilito la stretta connessione tra la lettera e il codicenella quale è contenuta. Certamente un limite a questa breve ricerca èrappresentato dalla mancanza di un’edizione critica completa dell’operadi Tortelli, che avrebbe certamente aiutato ad inquadrare meglio i rap-porti esistenti tra i diversi testimoni della tradizione e a chiarire una voltaper tutte la posizione del Vat. lat. 3319 nell’ambito di essa. Si auspicadunque che l’Orthographia, che conobbe un così grande successo pertante generazioni di umanisti, riceva presto l’atteso studio critico.

ELISABETTA CALDELLI406

40 Contrario lasciò Roma con l’avvento al pontificato di Callisto III (1455) e vi feceritorno solo nel 1457.

08_Caldelli_imp 20-11-2007 12:23 Pagina 406

Tav. 1

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3319, fol. IIIv

st_caldelli_tavole 20-11-2007 12:46 Pagina 1