Per fare ricerca servono tanti "tavoli" in Archeostorie. Manuale non convenzionale di archeologia...

Transcript of Per fare ricerca servono tanti "tavoli" in Archeostorie. Manuale non convenzionale di archeologia...

L’archeologo del XXI secolo non vive più di solo studio e scavo. Oggi la moderna ricerca impone di affiancare al lavoro in cantiere e ai libri in biblioteca modi sem-pre nuovi di indagare, comunicare e gestire l’antico. Bastano un po’ di fantasia, versatilità e intraprendenza per dare vita, da archeologo, alle attività più dispara-te. Come hanno fatto i 34 professionisti che si raccontano in Archeostorie: c’è chi cura un museo e chi gestisce un’area archeologica, chi narra il passato ai bambini e chi lo “fa vedere” ai ciechi, chi usa nel racconto le tecnologie e i linguaggi più diversi e persino i videogame; c’è poi chi ricostruisce l’antico in 3D e chi lo spe-rimenta dal vivo, chi organizza i dati di scavo e chi li rende disponibili per tutti; c’è chi scrive sui giornali e chi parla di archeologia alla radio o in tivù, chi realizza documentari e chi racconta l’archeologia sui social network; c’è ancora chi punta sul marketing e chi sul crowdfunding, chi fa dell’archeologia un’esperienza per tutti e chi difende le bellezze da furti e scempi. C’è anche chi studia e scava, e nel libro descrive la vita vera di studio e scavo al di là dei miti e dei sogni.Il risultato è un manuale non convenzionale che offre spunti originali e concreti agli archeologi del futuro in cerca di reali possibilità di occupazione. Una sorta di bottega artigiana dove apprendere i segreti del mestiere, o meglio dei mestieri, che un’archeologia nuova, pragmatica e ancorata nel presente può ispirare.

Testi di Francesca Anichini, Giovanna Baldasarre, Davide Baruzzi, Andrea Bellot-ti, Francesca Benetti, Giacomo Biondi, Marta Coccoluto, Stefano Costa, Cinzia Dal Maso, Alessandro D’Amore, Giuliano De Felice, Astrid D’Eredità, Antonia Falcone, Alessandro Fichera, Francesco Fossetti, Gabriele Gattiglia, Francesca Giannetti, Chri-stian Greco, Alessio Innocenti, Giovanni Leucci, Marina Lo Blundo, Daniele Malfitana, Alessandro Mauro, Carolina Megale, Maria Chiara Monaco, Valentino Nizzo, Anna Paterlini, Luca Peyronel, Francesco Ripanti, Paola Romi, Lidia Vignola, Paolo Vitti, Giuliano Volpe, Gabriele Zorzi.

$UFKHRVWRULH���FRSHUWLQD�LQGG���� ����������������

251

Per fare ricerca servono tanti “tavoli”

Daniele Malfitana

Il contesto, si sa, per l’archeologo è cosa sacra. Proviamo allora a partire dall’analisi di due contesti (figg. 1-3), due scrivanie che ap-parentemente rispecchiano due mondi diversi ma in realtà hanno in comune molte cose: criteri organizzativi, un metodo, una visione, una strategia, un approccio. Sono insomma scrivanie che mettono nelle mani (o meglio, nella mente) di chi vi deve lavorare – stando seduto dietro per ore e ore a schedare, classificare, analizzare, cata-logare – responsabilità e obiettivi diversi ma simili.

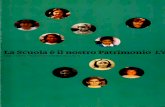

Il primo “tavolo” (figg. 1-2) è senza dubbio quello sognato da ogni archeologo: una distesa di cocci, un laboratorio di ceramica, un calibro, un computer, le carte Munsell alla mano, e soprattutto il silenzio per pensare, attaccare, congiungere frammenti combacianti tra loro. In una parola, interpretare e costruire una “storia”.

Il secondo (fig. 3), diametralmente diverso ma in fondo assai si-mile, è il “tavolo” di chi dirige oggi un istituto del più grande ente di ricerca italiano, il Consiglio nazionale delle ricerche, sul quale sono disseminati stampe, appunti, pro-memoria, ritagli, agende, più telefo-ni cellulari, provvedimenti amministrativi, circolari che aspettano di

– Manager, manager: tutti a dire che all’archeologia servono i manager...– Servono come dappertutto. Però devono capirci anche di archeolo-

gia, altrimenti siamo finiti. Anche se...– Anche se?– C’è chi dice che il modo di lavorare dell’archeologo non sia troppo di-

verso da quello del manager.– Ma va!

Archeostorie 01 - 29 Malfitana.indd 251 16/02/15 11:40

252

Daniele Malfitana

essere lette seduta stante, interpretate, applicate e divulgate al team. Un contesto del tutto insolito per un archeologo, dove però la sovrap-posizione dei documenti è identica alla sovrapposizione degli strati archeologici. Infatti la tranquillità di pensare in religioso silenzio se quel pezzo attacca con un altro, o se appartiene alla forma 2 o 3 della classificazione “Hayes, Atlante II” è diametralmente opposta ma, a ben rifletterci, assolutamente identica al frastuono di cellulari che tril-lano in continuazione, di mail incessanti, di collaboratori che ti dicono che oggi c’è una scadenza di progetto, amministrativi che ti sottopon-gono provvedimenti da firmare, la videoconferenza che ti attende fra pochi minuti per collegarti con l’altra parte del paese e chiudere ac-cordi “politici” per una application da sottomettere, e studenti che nel frattempo si intrufolano nella tua stanza pensando di entrare in un de-posito di cocci, e ti chiedo-no se la lezione di domani è confermata o se sono già aperte le iscrizioni per gli scavi della prossima esta-te. È un vortice incredibile di azioni, pensieri, modi di ragionare, idee, sogni che ha però con l’archeo-logia delle matrici comuni (tanto per pensare sempre al tavolo dei cocci!). E ciò invita a riflettere su come fare archeologia oggi, nel nuovo millennio, su come trasmettere alla società il senso reale di ciò che si fa. Soprattutto, su come riu-scire a comunicare un me-todo di lavoro a studenti che un giorno potranno trovarsi, come è capitato a chi scrive, alla guida di un bolide che deve maci-nare ricerca e solo ricer-ca nel settore degli studi

Figura 1. Il “primo” tavolo: quello dell’archeologo ricercatore (foto di Daniele Malfitana).

Archeostorie 01 - 29 Malfitana.indd 252 16/02/15 11:40

253

Per fare ricerca servono tanti “tavoli”

archeologici. Spiegare loro che prima di far questo devono conoscere bene quel bolide, capire se gli ingranaggi di quel potente motore sono in grado di produrre ricerca scientifica di alto livello, e capire anche se stare seduti tra le carte di quel secondo “tavolo” possa rivelarsi un’esperienza affascinante e intrigante tale da suscitare le medesime emozioni di quando si sta seduti tra i cocci del primo.

Come in ogni avventura complessa, ogni azione si costruisce pen-sando sempre all’obiettivo finale da raggiungere: a come pianificare il tuo intervento, presente o futuro, affidandoti non solo a quello che la terra o le strutture man mano emerse ti diranno di fare, ma pen-sando anche, in quegli istanti, a come trasmettere emozioni ed entu-siasmo alle persone che ti stanno a fianco, agli studenti che pendono dalle tue labbra e che magari sognano un giorno di essere protago-nisti nello scavo come nella gestione. Così, riflettendo su ciò, inizi a pensare come costruirti una strategia per il breve-medio termine, come definire una missione di lavoro e di ricerca e un programma, come costruirti una visione olistica e un metodo che ti permetta di

Figura 2. Un notebook: punto di incontro tra i due tavoli (foto di Daniele Malfitana).

Archeostorie 01 - 29 Malfitana.indd 253 16/02/15 11:40

254

Daniele Malfitana

gestire risorse, finanziarie e umane, e che ti consenta nel più breve tempo possibile di raggiungere quei risultati cui aspiravi quando hai iniziato quell’avventura.

Le avventure si costruiscono dalle esperienze sul campo, diceva-mo. Da tre anni ormai, mi trovo alla guida dell’Istituto per i beni ar-cheologici e monumentali, l’unico istituto di ricerca del Cnr presente in Italia meridionale e Sicilia, formato da un team di oltre cento per-sone che lavorano quotidianamente per elaborare metodologie, tec-niche e prassi operative da applicare a contesti archeologici e monu-mentali del bacino del Mediterraneo. Un luogo ideale che lo diventa ancora più quando ti accorgi che quella visione che avevi in mente quando hai iniziato l’avventura, comincia man mano a prendere for-ma proprio come un sito archeologico prende for-ma e assume consistenza man mano che lo si sca-va. Quando le emozioni diventano concretezza e soprattutto quando vedi che il tuo mestiere di ar-cheologo, per il quale hai a lungo studiato e che ti invita a ricostruire il pas-sato, ti fa sempre da guida e da modello e ti consegna un’infinità di competenze (mentali, organizzative e procedurali, soprattut-to) per costruire e gestire la ricerca al servizio de-gli altri, a partire dai più giovani. Oggi siamo tutti pienamente consapevo-li che non è più possibile costruire, programmare e gestire la ricerca archeo-logica del nostro paese, specie dentro le università e gli istituti di ricerca, senza

Figura 3. Il “secondo” tavolo: quello dell’archeologo/manager (foto di Daniele Malfitana).

Archeostorie 01 - 29 Malfitana.indd 254 16/02/15 11:40

255

Per fare ricerca servono tanti “tavoli”

aver prima accantonato del tutto personalismi, individualismi e nar-cisismi, e senza aver definitivamente archiviato modi di procedere propri delle vecchie generazioni (non di tutti, ovviamente) che in molti casi ci hanno consegnato un’archeologia spesso passiva, fred-da, ingessata, ancorata a schemi che forse un tempo funzionavano (ma non ne sono convinto), ma che oggi non sono più in grado di reggere neppure per un brevissimo istante.

I tempi sono cambiati. È chiaro a tutti. Chi oggi gestisce la ricerca archeologica deve “costruire storie” – diverse, variegate, avvincen-ti – fatte di sinergie, di rapporti interpersonali e interistituzionali che, nel momento stesso in cui saldano competenze e saperi diversi, dischiudono mondi nuovi e modi di pensare diversi dal passato, più semplici e perciò più rispondenti a quella che oggi deve es-sere la nostra missione. Abbiamo tutti bisogno e sentiamo quoti-dianamente la necessità di innovare, ma lo dobbiamo fare prima di tutto costruendo una base operativa mentale lucidissima dentro la quale siano chiari a tutti noi, sin da subito, obiettivi, azioni da compiere, risultati attesi, prodotti. Dobbiamo insomma avere ben delineati nelle nostre menti quella concretezza e quel pragmatismo capaci di reggere un sistema alimentato non da cose ma da persone. Soprattutto dai nostri studenti, che devono comprendere che anche a loro spetta in qualche modo contribuire, dal loro punto di vista, alla costruzione di questo articolato sistema fatto di integrazioni, osmosi e connessioni.

Oggi la vita negli istituti di ricerca – tanto per restare alla mia diretta esperienza – è fatta di progetti, di iniziative scientifiche, di application, di call, di finanziamenti esterni, di rapporti con le im-prese (sì, con quelle imprese cui un umanista puro non penserebbe mai di chiedere nulla), di reti di relazioni con gli organi dell’Ente, dei Ministeri dell’università e della ricerca scientifica come dei beni culturali. È fatta anche di un groviglio e di un labirinto di bandi dove ti puoi facilmente perdere (specie se pensiamo al grande con-tenitore attuale di Horizon 2020) se non hai la capacità di capire subito, nello stesso momento in cui gestisci, dove è più opportuno indirizzare sforzi, concentrare energie disponibili, elaborare idee e soprattutto mantenere il giusto equilibrio e rapporto tra i tempi ne-cessari per elaborare complicate application che spesso richiedono più partner possibili (più siamo, più la massa critica genera valore, così recita l’Europa!), e le risorse eventualmente acquisibili e perciò

Archeostorie 01 - 29 Malfitana.indd 255 16/02/15 11:40

256

Daniele Malfitana

da utilizzare a vantaggio della conoscenza. Quelle risorse che non sono più le risorse a pioggia degli anni d’oro quando si finanzia-va indistintamente quasi tutta la ricerca, di ogni genere, quando lo stato e le regioni elargivano spesso senza guardare a obiettivi e qualità. Sono ormai risorse misurate, finalizzate, controllate, spe-cificamente indirizzate a produrre cose tangibili per il paese e per l’avanzamento delle conoscenze e, soprattutto, per investire su competenze giovani e fresche.

È, per esempio, nelle realtà delle nostre città d’arte e nello studio di contesti pluristratificati che le due anime, quella dell’archeologo professionista e quella del gestore di ricerca, andranno necessaria-mente a coesistere, a convivere, a essere insomma un’unica cosa. Entrambe le personalità, fuse in un’unica figura, potranno elabora-re modelli identificando subito le variabili e i fattori capaci di rag-giungere l’obiettivo prefissato, e raggiungerlo con la precisa con-vinzione che il processo decisionale tra tutti gli attori coinvolti, e appartenenti a mondi apparentemente diversi, sia stato metaboliz-zato. Non può oggi esistere ricerca se non prodotta da un processo virtuoso che lega lo scienziato (l’archeologo, nel nostro caso) a chi gestisce una pubblica amministrazione, a chi indirizza la strategia politica di una regione o di un comune, a chi si impegna per la tu-tela, o all’associazionismo culturale che molto contribuisce a offrire una dimensione sociale e una visione scevra da ogni specialismo settario.

Le decisioni nel campo della ricerca e dell’innovazione dipende-ranno sempre dalle scelte politiche: è questo un dato incontrover-tibile che non possiamo bypassare né ignorare. Tuttavia chi gesti-sce un istituto che fa ricerca ad alti livelli sa bene, per esperienza, che non si possono ignorare processi dinamici di natura e matrice diversa in cui convivono molteplici elementi e sollecitazioni. Allo stesso obiettivo mira anche, all’interno dell’Istituto, il modus operan-di che utilizzo nel responsabilizzare chi fa ricerca. E non solo: an-che lo studente appena laureato che comincia a frequentare i nostri laboratori, socializza con i nostri ricercatori ed è nelle condizioni di dare corpo alle sue idee e alla sua freschezza, viene fortemente responsabilizzato e caricato di pesi e di ruoli che lo aiutino a cresce-re il prima possibile, scientificamente e umanamente. Non è forse anche questa innovazione? Non è così che possiamo aiutare i gio-vani a non subire le paternali, le reprimende o le centellinazioni

Archeostorie 01 - 29 Malfitana.indd 256 16/02/15 11:40

257

Per fare ricerca servono tanti “tavoli”

dei santoni dell’archeologia del passato, quelli che pensavano di addestrare gli studenti con metodi che di formativo non avevano proprio nulla?

A noi gestori di ricerca e di persone, oggi, spetta questo compito. Nella convinzione che la nostra formazione umanistica, che costitu-isce l’ossatura anche dei saperi scientifici e tecnologici con cui oggi convive felicemente, potrà garantire lunga vita e un futuro sempre più avvincente alla ricerca archeologica.

Per saperne di più

A. De Maio, L’innovazione vincente, Milano, Brioschi, 2011.D. Malfitana, Archeologia classica oggi. Il “modello catanese” nell’interazione

CNR e Università. Opportunità di crescita e innovazione per le giovani gene-razioni, in D. Malfitana, G. Cacciaguerra, Archeologia classica in Sicilia e nel Mediterraneo. Didattica e ricerca nell’esperienza mista CNR e Università. Il contributo delle giovani generazioni. Un triennio di ricerche e di tesi univer-sitarie, Catania 2014, pp. 11-23.

Archeostorie 01 - 29 Malfitana.indd 257 16/02/15 11:40