Matteo Maria Boiardo (Autografi)

Transcript of Matteo Maria Boiardo (Autografi)

AUTOGRAFIDEI LETTERATI ITALIANI

ILQUATTROCENTOTOMOI

A CURA DI

FRANCESCO BAUS I, IVIAURI ZTO CAMPANELLI,SEBASTIANO GENTTLE, JAÀ4ES HANKINS

CONSULENZA PALEOGRAFICA DI

TERESA DE ROBERTTS

SALERNOEDITRICEROI\44

t

5

I

MATTEO I\4ARIABOIARDO

(Scandiano [Reggro Emilia] 44o/t441-14g4)

I-lr.moniosa duplicità biografica del conte Matteo MariaBoiardo, feudatario estense con incarichi digoverno del territorio e brillante letterato cortigiano, si riflette in modo coerente su quanto ci resta

della sua scrittura. Il primo ruolo genera infatti una notevole quantità di documenti, e soprattutto let-tere (+ 4-6),la cui natura istituzionale garantisce una buona possibilità di soprawLyetza.presso gliarchivi, ma si tratta solo in percentuale minim a dipezziautografi. Alcune missive boiardesche comin-c'iarono a essere pubblicate almeno dai primi decenni del secolo XIX (si veda già Venturi13zz:86-88)e uscirono alla spicciolata in varie sedi fino alf importante sistemazioneprocurata da Naborre Campa-nini (1894): in appendice agli atti delprimo convegno celebrativo scandianese,lo studiosopubblicò uncorpus di r5o lettere, di cui 8o inedite, corredandolo di una tavola che segnalava le collocazioni dei ci-meli, e inserf nel contributo il facsimile dell'epistola autografa al ducaErcole d'Este del0 agosto 1494.

A quell'altezzacronologi ca,le lettere note di mano boiardesca erano otto e nessuna ne aggiungeva la

silloge ctrata qualche decerurio piÉ tardi da Angelandrea Zottoh (Boiardo ry36-rg37). L, successiva

edizione di Pier Vi ttcerrzo Mengaldo (Boiard o ry62) incrementava il bottino di una sola unità, comun-que rilevante perché rappresenta ancora oggi il documento piri antico tra quelli rinmacciati (missiva a

Ercole d'Este, z6 agosto t48t, + 4a), e metteva a fuoco il problema dell'autografia. In precedenza (cft.

per esempio Venturi 1883: 23t e Campaniru§94:36o) gli appunti si erano limitati all'esplicita ammis-sione di autografia nella lettera a Ercole d Este del z6 agosto t4g4i «Ma de queste [gente] che sonohogs passate ho delibrato per questa de mia mano dare adviso a la S(ignoria) Vostra» (Boiardo t96z:296-98),mentre Mengaldo isolava le nove testimonianze autografe e, con buona ragione, scioglieva in«propria manu» la formula fortemente abbreviata sotto la firma del conte, fino ad allora ignorata o

intelpretata come un semplice <<et cetera» (Boiardo ry62:45o). La ricognizione, per altri versi proficua,mirata al codice diplomatico di Monducci-Badini rygT rrortha invece portato alla luce nuovi materialidi mano del conte. Non è autografa la lettera che Danzi t998: TTI-TS (tav. vI) segnala come tale a Firen-ze, ASFi, Mediceo avanti il Princip ato,96: è stata in realtà vergata dalla mano di un segretario boiarde-sco tra i piri assidui.

Uesame del corpus epistolare ha permesso a Gemma Guerrini di delineare l'immagine del piccolocosmo scrittorio gravitante attorno aBoiardo, il cui nucleo è evidentemente costituito dalle nove let-tere autografe distribuite su un arco cronologico che dall'agosto del r48r giunge all'agosto del494,pochi mesi prima della morte dell'autore. I tratti distintivi della grafradel conte sono assai caratteristi-ci. Se Mengaldo atcribuiva alla gotta da cui Boiardo era affetto e alla poca chixezza del suo ductus ilfrequente ricorso ai segretari anche per messaggi riservati, Guerrini (1988: rS) ha riconosciuto nellecarte boiardesche i tratti peculiari di una scrittura corsiva usuale, eseguita magari settzaintenti estetiz-zanama con abilita. Identificata cosi la mano del signore di Scandiano, il resto del corpusrivela l'esisten-za di una cancelleria composta di scrivani professionisti appartenenti a tradizioni grafiche diverse(Guerrini Ferri 1998: 5r3).

Per quanto riguarda il Boiardo letterato, la situazione è solo in parte simile. IJaspetto che qui piriinteressa è certamente la totale scomparsa degli originali, con i suoi evidenti effetti sul piano ecdotico.Come si sa, le conseguenze sono particolarmente gravi soprattutto per l'Inamoramento de Orlando,perché anche le editiones principa delle d:ue rcdazioni, rispettivamente in due k+a, o 1483) e te libri (r+gs)sono andate completamente perdute. Neppure ci è giunto alcun libro, manoscritto o a stampa, postil-lato da Boiardo o proveniente dalla sua biblioteca. Questo vuoto può essere stato determinato da

sventurate vicende ereditarie, e Ia sfortuna cntrca del poema - presto oscurato dall'Orlandofurioso -non ha certo favorito la conservazione dei materiali del conte. Qualche documento può tuttavia darcinotizie indirette sul suo metodo di lavoro e sull'aspetto degli originali perduti. Per esempio il reggiano

49

,{UTOGRAFI DEI LETTERATI ITALIANI . IL QUATTROCENTO

Bartolomeo Crotti, che per primo stampava r Pastoralia (composti trall463 e rl464,ma editi postuminel r5oo) servendosi probabilmente di manoscritti usciti dalla casa del poeta, informava nella pr efazio-ne alla prinrcps che l'esemplare da cui traeva il testo portava in origine un'estesa variante scritta su uncartiglio fissato e. cera sulla versione primaria e poi caduto. Difficile dire se iI manoscritto fosse auto-grafo o idiografo, ma il dato non è da ffascurare in vista di future ricognizioni (Boiardo r5oo: drz;Carrai tgg2: r8o-8r). Dagli archivi viene qualche lume anche sul problematico originale dell'Inamora-mento de Orlando e sul suo rapporto con le piri antiche copie diffuse.Ilprimo mairzol41g,Andrea da leYteze, capo dello scriptoriumestense, si rivolgeva al duca Ercole perché sollecitasse Boiardo a inviare unnuovo segmento del romanzo,inquanto la parte a disposizione sarebbe stata copiata in ro o r5 giorni.Nell'occasione Andrea {ecevarichiedere pure la conclusione del volgarrzzamento dell',Asino d'oro ap:u-

leiano, cui Boiardo stava attendendo (Bertoni tgo3: z6-27).I1 6 ottobre 486 era Francesco Gonzaga,marchese di Mantova, a interpellare Boiardo per avere quanto era già stato composto del terzo libro,farlo copiare e inviarlo al futuro genero Guidubaldo di Montefeltro (Reichenbach 7g2t:r5o; CanovazooT). Molto celebre, infine, 1o scambio epistolare dell'agosto delr4gr tra Boiardo e Isabella d'Este,quando il poeta rispose alla marchesa, che voleva leggere gli ultimi sviluppi del romanzo; <ralpresentenon ho copia alcuna se non l'originale de mia mane che seria difficile de legere; ma ne fazo fere wacopia e fra sei giorni la mandarò per uno cavalare a posta a Vosffa S(ignoria) » (Luzio 1883: 164; Boiardo196z:4g).È perciò ragionevole pensare che il conte tenesse sempre vicino a sé [a copia di lavoro, al-quanto tormentata dall'elaborazione in corso e magari anche vergata in una scritcura veloce, non di-versa da quella adoperata nelle lettere autografe (Guerrini 1989: 444-45).In ogni caso, la linea di con-dotta abituale da parte di Boiardo sembra essere stata quella difar trarre belle copie dai suoi originalientro l'ateliu domestico e cosf diffondere le proprie opere o porzioni di esse.

Mancando gli auto grafr, integrali, gli intenrenti diretti del poeta - perlopiri di piccola estensione -vanno dunque cercati in manoscritti copiati da altri, e cioè arLcorada scribi di mestiere attivi presso larocca di Scandiano, secondo 1o schema già ossenzato per le lettere. Stando a quanto riusciamo acapire,d'altra parte, Boiardo non fu mai assillato dal raggiungimento di una forma ne uarieturper le sue operee anzipreferi un lavorio talvolta minuto e comunque non sistematico sulle copie "a buono" prodottenel suo atelier.Ne abbiamo esempi fin dai componimenti giovanili, come i già ricordaaPastoralia:11,ms.Barberiniano Lat. t879 (+ r) proviene dallo scriptorium di casa Boiardo ed è opera di tre (Carrai 7gg2:193) o quatffo (Guerrini 1989: 459-6c) mani diverse. Una di esse, che impiega un inchiostro piri ssuro,è con ogni probabilità proprio quella del poeta, come peraltro già sospettava Salvadori (r9o5: q:S). Nelcodice, Boiardo aggiunge tre epigrammi latini, inserisce alcune postille marginali e corregge su rasurain vari punti (Guerrini r.989: 472;Carraltggz:1gs-gg).Analoga lecondizione del testimonè unico chetramanda t Carmina in Huculem, dipoco piri tardi dei Pastoralia e comrtnque successivi al gennaio del1463: il ms. Cl. I 3r8 della Biblioteca Ariostea di Ferrara (- ,) è opera di un copista piuttosto accuratoma si apre con un epigramma latino di tre distici, autografo e firmato daBoiardo (Antonelli 1884: 163-64; Tissoni in Boiard o zoto: r89, ry4).

IJapprodo alla poesia volgare, dopo gli esordi latini, non comportò per Boiardo un significativocambiamento nel rapporto con le copie manoscritte licenziate dal laboratorio posto sotto il suo con-trollo. Se già Mengaldo (Boiardo t96z:347) pensava che le postille dei due codici piÉ importanti degliAmorum libri tres,il canzoniere allestito tra i|46g e tl474,fossero latrici di varianti d'autore, le indaginipaleografiche degli ultimi deceruri hanno perrnesso di precisare le tracce fisiche dell'attività revisoriadel poeta. Il ms. Canon. It.+l della Bodleian Library di Oxford (- ù è in gran parte opera di dueamanuensi professionali, un terzo appone le didascalie latine in inchiostro rosso in testa ai componi-menti, ma una quarta mano dal ductus meno sciolto corregge il testo - su rasura e no - e aggiungemarginaliain latino adoperando un inchiostro piri scuro, come si è già osservato nel caso dei Pastoralia.

Il confronto con il Barberiniano Lat. t879 induce a riconoscere in questo scrivente ancora Boiardoall'opera sul proprio cettzoniere (Guerrini 1989:453-ST,4T1-73;Zanato in Boiardo 1998: rcow-)oowr;Zenato in Boiardo 2oo2:xxvr, cc-ccr). È infine merito di Tiziano Zanato aver offerto una piÉ attenta

5o

MATTEO MARIA BOIARDO

analisi del ms. Egerton 1999 dellaBritish Llbrary di Londra (- S), datato 4 gennaio 4TT e impiegatodagli editori degli Amorunt libri tres dalla fine dell'Ottocento (cfr. Solerti per Boiardo 1894). Una primamano piuttosto elegante copia il codice e poi vi opera correzioni sparse, ma una seconda intenrieneemendando e integrando con il solito inchiostro piÉ scuro. Il procedere desultorio di questa e, soprat-tutto,le sue caratteristiche di esecuzione la annettono a,l dossiu delle testimonianze autografe boiarde-sche: tra gli elementi di rilievo si impongono alcune scrizioni ben riconoscibili «dalla a'a mascherina'»>(su cui si veda Guerrini ry89:456) «alla rpeculiare usata in fine di parola, spiccante per l'asta verticalemolto lunga e per l'ampio svolazzo orrzzontele» (Zanato inBoiardo zooz: clxxurr; e si vedano anchele osservaziomdello stesso ZanatoinBoiardo 1998: rcorv-)o(xvr e inBoiardo 2ot2:23-27).

AN»nra CeNova

AUTOGRAFI

r. Città del Vaticano, BAV, Barb. Lat. 1879. . Pastoralia e Epigramruata. Tre epigrammi autografi (cc. z6u, z7r),correzioni e integrazioni autogr{.e altesto copiato da arnenuensi professionali. . Salvaoonr 1905: gr5, g2g-

33; Bonno o g36-t937: rr 742-43; Krusrrr.lun: rr 448; GurnnrNr 1989: 458-6 t, 472-73; Cannru ryg2: tg3-g4 (conripr); Cannu in Borano o ry96:xrv-xv; GurnnrNr FBnru 1998: 5t-rz; Cennn 2oo1:23o-3t; Canner in Boren-Do 2o1o: 3s3g. (tav.5)

z. FerrarrE., BAr, Cl. I 3r8. , Carmina in Herculem. Un epigramma autografo e firmato (c. $.. CrvlrrsRr r8r8: 35-

36; ANror.rrru t884: 3513'61; Sounrt in Borenp o $94: xr.; Kn:srrLLER: r 55; TrssoNl BrlrveNv'n r987:zo (conripr); TrssoNr in Bonnp o 2oto t89,t94. (tav. a)

3. London,BL,Egertontggg..Amorumlibritres.Correzionieintegrazioniautogrefeil,testocopiatodaunama-nuense professionale. . Pewa nt CssNora r89o: r8 num. 266 e S8-Sg num. 664; Somnrr in Bonnoo 1894:xIII-xu; MrNcaLpo in Bonno o t96z: 325-27; Catalogue 1967; rt 943; WersoN 1979: r 114 num. 6o5, rr tav. 8or;GusR.xrNI 1989: 452-53 (con ripr); Kn:srurrrt: N t4z; GusnRrNr FsnRr 1998: 5ro; ZeNero in Bonno o 2oo2ixxrrr, cDo(urr-cl)ooil; ZeNero in Bonxp o 2072: 23-27. (tmr. 6-7)

4. Modena, ASMo, Archivio per materie, Letterati ro.a) Leftera al duca di Ferrara Ercole d Este (Rubiera, z6 agosto r48\.. Bonn»o t96z: zo5-d num. xlvr; Knr-

srrLLER: u 366; MoNpuccr-Be»rNr tgg7 g2-g3 num. t89. (tav. r)b) Lettera al duca di Ferrara Ercole d'Este (Scandiano, 3 gennaio 1485). . CAupANrNr 1894: 388 num. xlrrr;

Bonnoo ry36-t937: l 562 num. ltlt; Bonn.oo t96z: zto-tt num. rrv; KTsIELLER: l 366; MoNuuccr-Be-DrNr 1997: 727-22 fi)m. 249.

c) Leftera al duca di Ferrara Ercole d'Este (Scandiano , z7 gennaio 1485). . CAupaNrNr 1894: 388-89 num. xLN;Bonxpo tg36-r937: u 563 num. lv;Bonnoo t96z:2L2rrtJrr.. rvr; KnTsTELLER: l366;Mououccr-BaorNr7997:123 num.251.

d) Lettera al duca di Ferrara Ercole d'Este (Scandiano, ro aprile r+8s). . Cruvrp,rNrNr 1894: 389 num. xrv; Bo-IARDo t936-t937: tI 563 num. lvt; Bonnoo t96z: 2t2 num. rvrr; KnTsTELLER: tt 366; MoN»uccr-BaprNr1997:724 num.253.

5. Modena, ASMo, Cancelleria Ducale, Rettori dello Stato, Scandiano, z.,) Lettera al duca di Ferrara Ercole d'Este (Reggio Emilia, z6 mtrzo 1492).. CampANrNr 1894: 4o4-s num.

LXIII;Bonnoo ry36-t937: II 590-91 num. xc; Bonnoo t96z: z4o-4t num. xc; MoN»uccr-BaorNr 1997:265-66 num.5z6.

b) Lettera al duca di FerraraErcole d'Este (Reggio Emilia, z8 gennaio t4g4).. C.e,upa,NrNr 1894: 414-7snum.Do(uII;Bonnpo t936-t937: Ir 6o5-6 num. cxrr; Bonnoo 196z: 257 rrrtm. cxu; MoNpuccr-BaorNr 1997:

3ot-2 num.587..) Leftera al duca di Ferrara Ercole dEste (Reggio Emilia, 6 agosto 1494).. VsNruRr t883:3zt num. )osv;

51

AUTOGRAFI DEI LETTERATI ITALIANI . IL QUATTROCENTO

CaupaNrNtrS94:436 num. cxrv (con un facsimile f.t. trap.358 e p.359);Boranoo 1936-r g37trr63t-3znum.cur;Bonnoo 196z:286 num. crrr;MoNpuccr-BeorNr 1997:349 num. 645. $ev.z)

d) Lettera al duca di Ferrara Ercole d'Este (Reggio Emilia, z6 agosto t4g4).. VsNruRr §83: 326-27 num. )oou;CaupaNINrrSg4:444-41num. oorv;Bonnoo 1936-rg3j:tt64t-4znum. crxv;Bonxoo 196z: zg6-g8num.clxv; MoNouccr-Baorxr tg97:36768 num. 667. (tav.3)

6. Modena,BEIJ,It.833(cGrr5)..LetteraalducadiFerraraErcoled'Este(ReggioEmilia,z6febbraio4g4)..VrNrur; tSzz:88;CeupaNrurtSg4:419 num. lroo«v;BorARDo rg36-t937:tt6to-ttnum. cxvrrr;BorARDo 196z:

z6znrrrn. cx\nrr; Knrsrsnsn: r 385; GusnRrNr t98g:44748,464-65 (con ripr.);MoNouccr-BeorNr t997:3o8-9num.595.

7. Oxford, BodL, Canon. It. 42. . Amorum libri tres. Correzioni e integrtzioni autogrufe il testo copiato da un

amanuense professionale. . Morrene t864: 54 num. 47,266; BsRToNr tgo4:95 n.; FsRNeN»ss 1.gz2t 422-24;GurnnrNr 1989: 453-52,471-73 (con ripr.); GusnnrNr Frnru 1998:5ro-r;ZeNaro inBonno o 2oo2:xxvr, cc-ccr;ZeNero in Bonn» o 2ot2; 23-27.

BIBLIOGRAFIA

ANroNrru 1884 = Giuseppe lt.,Indice dei manoscritti della Ciui-u Biblioteu di Ferrara. Parte prima, Ferrara, Tàddei.

BsntoNr tgo3 = Giulio 8., La Biblio teu Estense e la cohura ferra-rese ai tempi del duu Erale I ft47u5o5),Torino, Loescher.

Benrour tgo4=Id., Nuoui studi su Matteo Maria Boiardo,Bolo-gna, Zanichelli.

Bonnoo r5oo = Matteo Maria B ., Bucalicon cormen,in Bartho-lomei Crotti Epigrammatum elegiarumque libellus - MattheiMarie Boiardi Bucolicon cnftnen, Reggio Emilia, Ugo Rug-geri, r5oo (ISTC icoogTgooo).

Bonnpo $94= Le pouie uolgari e ktine di Matteo Maria Boiardo,

a cura di Angelo Solerti, Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua.Bonnoo ry36-tg37 = Tutte le opue di Matteo M. Boiardo, a cura

di An gelan d r e a. Zottoli, Mil ano, Monda dori, z voll.Bonn»o tQ62= Macceo MariaB., Opueuolgari. Amorumlibri,

Pastorale, Lettue, a cura di Pier Vincenzo Mengaldo, Bari,Laterza'.

Bonnoo tg96=ld,Pastoralia, Testo critico, commento e tra-duzione di Stefano Carrai, Padova, Antenore.

Bonnoo 1998 = ld., Amorum libri tres,a ct:rra- fi Tiziano Zera-to, Torino, Einaudi.

Bonnoo zooz=ld, Amorum libri tres,t cttre- di Tiziano Zana-to, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.

Bonnoo 2oto = Op ue, vol. t Pwtoralia. Carmina, Epigraumata,a cura fi Francesco Tissoni e Stefano Carrai, Novara-Scan-fi ano, Interline a- Centro Studi Matte o Maria Boiardo.

Boran»o zotz=ld-, Arnorutn libri tres,a cura dtTrziano Zanato,Novara, Interlinea- Centro Studi Matte o Maria B oiardo.

Boiardo e il mondo estmse t998 = Il Boiardo e il mondo estense nel

Quattrocento. Atti del Convegno internazionale di Scandia-no-Mo dena-Re ggro Emilia-Ferr zrra, t3-t7 settembre r 9 94,a cura di Giuseppe Anceschi, Tina Matarrese, Padova, An-tenore, z voll.

C.q,upaNtr.rl 1894 = Naborre C., Lettue edite ed inedite di MatteoMaria Boiardo,in A,\.W, Studi su Matteo Maria Boiardo,Bo-logna, Zanichelli, pp. 3574G 4.

CaNova 2oo7 = Andrea C., I]'Inamoramento de Orkndo' da

Mantoua a (Jrbino (cnn una postilla mantegnau), in «Lettereitaliane», xLtx, pp. 22615.

Cannu r99z = Stefano C., La tradizione manosritta e a stampa dei

'Pastoralia' di Boiardo, in «Italia medioevale e umanistica»,)o(xv, Pp.t79-213.

Cennat 2oo7 =1d., Gli'Epigrammata' di Boiardo. Tradkione del

testo e edizione, in «Inteqpres)), )o(vr, pp.23c.-44.Catalogue 1967 = Catalogue of Additiotu to the Manuscripts in the

Brilkh Museum in the Years ruocccrrv-MDcccl)a(v,London,The Trustees of the British Museum.

Cavarrcru r8r8 = Prosp eroC.,Notizie dellaPubbliuBiblioteu diFmara,Ferrara, Bianchi e Negri-AI Seminario.

Dauzr 1998 = Massimo D., Altre lettere di Matteo Maria Boiardo,

in Boiardo e il mondo estense 1998: n 769-76.FnnxaNpns 7)22= Elsa F., Lefonti del unzoniue del Boiardo,in

«Archivum Romanicum», vr, pp. 386-424.Gunnruur 1988 = Gemma G.,Il codict trasformato. Il Vat. Lat.

uz55 da miscellanea poetiu a libro difaniglia,in «ltlfabetismoe cultura scritta», n.s., 1, pp.ro-z2.

GunnnINt 1989 = Ead., Scriuere in usa Boiardo: maestri, apisti, se-

gretari, serui e autografi,in «Scrittura e civiltà», r3, pp. 441-23.Gunnru Nr Fsnru tg98 = Gemma G. F, I1 B oiardo : libri e scritture

intorno al signore di Sundiano,irtBoiardo eil mondo estmsetggS:

t 5ot-74.Lvzto 1883 = Alessandro L.,Isabella dEste e P'Orlando innamo-

rato',in «Giornale storico della letteratura italiana»», rr, pp.t$-6t.

Mor.IouccI-Baotxt tggl = Elio M.-Gino 8., Matteo MariaBoiardo. La uita nei documenti del suo tempo,Modena, AedesMuratoriana.

Mo nrene r 864 = Alessandro M, C atalogo dei mano s citti itali aniche sotto la denominazione di Codici Canoniciani ltalici si consu-

vano nella Biblioteu Bodleiana di Oxford, Oxonii, E rypogra-pheo Clarendoniano.

Par,ua or CrsNora r89o = Alessandro P. fi C., Catalogo di ma-nosuitti italiani esistenti nel Museo Britannico di Londra,Torino,Roux e C.

RlrcnrNsacla 7g2t = Giulio R.,Il matrimonio del Boiardo. No-ta seconda, in «Giornale storico della leneratura italiana»,L)o(vrrr, Pp.14750.

Sarvaooru 1905 = Olinto 5., Le ecloghe latine di M.M, Boiardo.

(Un cndice ignorato di esse e alcuni epigrammi inediti del Poeta), in«Rivista d'Italia», vrrr,2 pp. 915-34.

52

MATTEO MARIA BOIARDO

TIssoNI Bnuwuuu tgBZ =Antonia T B., I/ mondo uualluesa VnNtuu 1883 = GiambattistaY.,Relazioni deigouunabn diReg-e la arte estense, in I libri di 'Orkndo innamorato'. [Catalogo gio al Duu Ercole I in Furara,in «Atti e Memorie delle RR.della Mostra bibliografica, Ferrara-Reggio Emilia-Mode- Deputazioni di Storia Patria per le Provincie modenesi e

na, tg87), Modena-Ferrara, Panini-Ist. di Studi Rinasci- parmensi»», s. rrr, rr, pp.225187.mentali, pp. 13-33. 'WarsoN

1979 = Andrew G. W., Catalogue of Dated and DatableVnururu r8z2 : Giambattist aY, Storia di Sundiano, Modena, Manusripts c Z00-1600 in the Departmmt of Manuscipts, The

G. Vincenzi e Compagno. Bitishlibrary, London, The Bricish LibraryBoard.

NOTA SULLA SCRITTURA

È opporruno distinguere la duplice attivicà scrittoria di B. anche in sede di analisi paleografica. Per quanlo riguarda le let-tere,le minuziose indagini di Gemma Guerrini Ferri hanno consentito di definire la scrittura del conte ««una corsiva destro-gira di andamento molto veloce, eseguita con mano abile, rapida ed esperta» (Guerrini 1988: r8). Pur scevra da ambizionicalligrafiche, essa si adegua al modello della "cancelleresca all'antica" e ne presenta i fatti tipici; in sintesi: la a è sempre corsiva;la s e lallegano anche a sinistra raddoppiando le aste (talvolta con occhiello); Ia e ha forma angolare o in tre tratti, eseguiti inuno o due tempi; la d cancelleresca ha l'asta raddoppiata per legare a destra dall'alto oppure dritta e senzaocchiello. PiÉ carat-teristici dell'uso boiardesco l'appesantimento dell'occhiello inferiore dellag (talvolca con intervento secondario); la rara inser-zione ù zrnaiuscole nel coqpo delle parole e 1o sporadico impiego di una r dalla fisionomia simile a quella della "antiqua", cl1i

è però annesso un piede rivolto verso destra. Nella datatio epistolare le serie di quactro numerali romarri riferiti alle decine (x)

condotti in un solo tempo scendono progressivamente sotto il rigo.In generale la rapidità di ese cuzione rende molto frequen-ci le le gature tra le lettere. Per le abbreviazioni è usato solo il punto erlr,czze altezza (Guerrini t989: 44748).

Le poche testimonianze note e sicure di scrittr:ra libraria boiardesca ci mettono davanti un umanistica corsiva ben domina-ta e di piccolo modulo. I campioni piti consistenti sono rappresentati dagli epigrammi latini dei codici dell'Ariostea e dellaVaticana, che denotano peraltro anche une certa srpienza nell'impaginazione. Degni di nota pure gli interventi autografi dipiccola entità (sotto forma di correzioni o di postille) in manoscritti copiati da professionisti: qui emerge la minore saoltezzadi B. sia nel dudus sia nell'accuratezza delle eventuali rasure, come anche nell'emulazione delle mani esperte. La lettera piÉcaraLteizzata - e quella che finora è stata piti utile nelle operazioni di riconoscimento - èla, a cosiddetta "a mascherina", cosicratceggiata: «inizia [. . .] dall'alto e prosegue con andamento sinistrogiro a chiudere verso ilpunto d'awio; ma, invece di Grmar-si nel punto in cui interseca il punto d'arnrio, il tracciato prosegue e, incrociando la linea iniziale, che risulca lievemente spor-gente verso destra, prosegue verso l'alto; da qui, incurvandosi verso destra e poi in basso, prosegue fino a toccare il rigo con unpiccolo piedino d'appoggio» (Guerrini 1989: 456). Per il resto, si distinguono la pin assenza di dittongo; le aste lunghe sotto ilrigo della/e della s (di quest'ultima anche in posizione finale); lag con occhiello inferiore abbassato e largo; la r condota in unoo due tempi, il cui secondo tratto scende molto sotto il rigo e poi risale descrivendo una stretta ansa. Va anche menzionata la rin fine di parola, che calvolta presenta, oltre alla lunga asta verticale, il ricciolo wiluppaco in uno svolazzo. [A. C.]

RIPRODUZIONI

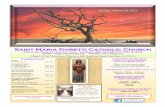

r. Modena, ASMo, Archivio per materie, Letterati, rc (Z+Vù.Lettera al duca di FerraraErcole d'Este (26 agosto r48r).

z. Modena, ASMo, Cancelleria Ducale, Rettori dello Stato, Scandiano, z (7{/o). Lettera al duca di Ferrara Ercole dEste (6agosto t4g4).

3. Ivi (7{/o).Lettera al duca di FerraraErcole d'Este (26 agosto t4g4).

4. Ferrara, BAa Cl. I 3r8, c. rr. Epigramma autografo firmato di B. nel codice che trasmecte i suoi Carmina in Huculem,copiatida altra mano.

5. Cictà del Vaticano, BAV, Barb. Lat. t879, c. z6u (tr7o/o).Epigrammi autografi di B. nel codice che trasmene anche i suoiPastoralia, copiati da altre mani.

6. London, BL, Egertontggg, c.\zu Q.4oo/o). Nel quarto rigo B. interviene scrivendo il nome Rinier st spazio lasciato bianco(Amorum libri tres,ru z9 o).

T. lvi, c. yu (4oo/o). Nel primo rigo B. interviene aggiungendo cor nel margine destro e inserendolo nel verso con un segnodi richiamo (Amorum libri tres,ru 48 z6).

53

!

L,

iìiì i'l.+,ii'rlu,

,lo*n t..'r4rr-- i1irr.*11'rr*,"sr,rr-. o"fi'- ' "u' 'L-' " '" S*t; ''o;lÀ fu; , :JJs f r*'51,3r1* lrr- ùt*nriì ?t&'f#*, À*" L " *-n#7r* { 4..",*, ;

y{ n+r"r- /;-r*J; ,- d*u o. JY "t l}*u*** * r}'**o'r'''* u'

]i .JL ,3" -l* 1S *, tl" **-. h" *o"'f,l ''

;; lh-I-r- ,l'pp* ,gTu- *-*;ffi'- 'T'ì

lbn'- I

***À,* $r{r- r.,. I, ,d-'f , ,tt,: n; fu,* r'l,.l '_;i-$'-r"'1* i*ro ..l6ffi,:d

*.EXli*,r ,*u** J.?,v- o*d* s* phu* 'f * lJt "t t g.$" 3i 'J?+" "o;ff.l1;rlr- - 'm"l=.* -it,.- ,'r?' iu'=u,r'',.t1a. n -;,r*.r*,* *! ì;rÌr,;.m

I * n

rr. , ,i.. ..1 -: !,,.r',i ., ! - " -nr

{

;{l- r, Ii*"+t .lr* 'r?isÀ.; ,or'1J'* i.il,i ifi,**-nrr+r.r ' .{r-.ior.o '' I

*4, *ir' "É*t* ,#.rttr- .1' f*x"r rat'' $*'*' *r,r*yh*+ -I*;!r 1.,r* *,-i{ 'rn',,o fx* ,il}, * rqrt}' 1à*flih* o' $it v * i***rn x''q6s

'1-,}dffiià t I p'Jrl'l** "" i, .*l* a*fsti,r{ *},'r fintl r $dr}1..-,{*:r*'.t" ryru-

Jì ,{," 5n*r-f }r* roEl}* ,'Ì nL} - -/, da ?r*!r/p - ,4y r- - { i':';t *l_ t ( L q ls./

't-rti'h ''I

AUTOGRAFI DEI LETTERATI IT,TLIANI 'IL QUATTROCENTO

i* '}- i l#i ..,.

Silt

S'^ f*Jrr.rnc'i . ii'r*r.,"*, I .r*-rshrry".rf.," l?,*d 1,,*.

.l "*;jr- tl, _$* fr.rr* {r*"r"+r. ir*..! €, É"r*.d- ,i, .,,rrq,*c

Lri^., , - r.l; |r * r 1§ f lJ* d.$fl., r.- 1*.r r.rra,h ,r.i *' ;; ,

*ptfÉa It- nd'tt*o**r*r- ,#.' .,J?-. r'*.r, ,.-,.r".' 1..,' *---- td1gn .*n!Bt*J - .d-' ,33-. r.* o, . ,.- ,.o

" J &..-. .'

*. É . ,l Jfr --I ln n""(Jto" {}rrrpfry-4* ,r rr,,, -4 r r. ù {':

-J ,,, ..'.'Ì

^.*,.." ".f- ... -

r. Modena, ASMo, Archivio per materie, Letterati, rc (740/o)'

54

AUTOGR,TFI DEI LETTERATI ITALIA.NI . IL QUATTROCENTO

ii, 'riii

lr*++i I

3. Modena, ASMo, Cancelleria Ducale, Rettori dello Stato, Scandiano, z (7{/o).

56

$*§,r&-.

4. Ferrara, BAr, Cl. I 3r8, c. rr.

;.. ..8 .:,t....

*:s4s ^,, i3 --è ffi #q+t$*t.*'.r' I .,. .-"-* F _

57