L'homme sur l'arbre et l'escargot: À propos d'un chapiteau du cloître de la cathédrale de...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of L'homme sur l'arbre et l'escargot: À propos d'un chapiteau du cloître de la cathédrale de...

This is a contribution from Reinardus 21© 2009. John Benjamins Publishing Company

This electronic file may not be altered in any way.The author(s) of this article is/are permitted to use this PDF file to generate printed copies to be used by way of offprints, for their personal use only.Permission is granted by the publishers to post this file on a closed server which is accessible to members (students and staff) only of the author’s/s’ institute, it is not permitted to post this PDF on the open internet.For any other use of this material prior written permission should be obtained from the publishers or through the Copyright Clearance Center (for USA: www.copyright.com). Please contact [email protected] or consult our website: www.benjamins.com

Tables of Contents, abstracts and guidelines are available at www.benjamins.com

John Benjamins Publishing Company

Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society 21 (2008–2009), –. doi 10.1075/rein.21.04hidissn 0925–4757 / e-issn 1569–9951 © John Benjamins Publishing Company

L’homme sur l’arbre et l’ escargotÀ propos d’un chapiteau du cloître de la cathédrale de Pampelune

Santiaga Hidalgo Sánchez

L’ article se propose de faire la lumière sur une scène représentée dans un chapiteau du cloître de Pampelune, sculptée au début du XIV e siècle. On y reconnaît un homme sur un chêne où se trouve un escargot. Sous l’arbre guettent, gueule ouverte, deux dragons. Les détails du chapiteau sont examinés, puis interprétés à la lumière de deux fables du recueil d’Eudes de Cheriton : d’abord, la parabole des plaisirs illusoires du monde ou de l’homme poursuivi par la licorne, un récit d’origine orientale et transmis vers l’Occident par le Calila et Dimna, puis diffusé par divers canaux ; ensuite, la fable De Testudine, laquelle fait référence à l’ escargot. Le sens moral du chapiteau, destiné à une communauté de chanoines réguliers, peut être lu ainsi comme un avertissement contre les dangers des séductions du monde, particulièrement contre la richesse.

. Un chapiteau peu connu du cloître de Pampelune

Le cloître de la cathédrale de Pampelune est un exemple remarquable des cloîtres construits à la fin du XIIIe et au début du XIV e siècle dans le nord de la péninsule Ibérique. Il constitue une des contributions les plus importantes de l’art espagnol au gothique européen, mais étant donné la richesse de cet édifice, certains de ses aspects restent encore méconnus.1 La quantité de sculptures, la variété de thèmes

*Cet article illustre une partie des recherches de doctorat que nous menons actuellement sous la direction de Mme Clara Fernández-Ladreda (Universidad de Navarra), en cotutelle avec M. Christian Heck (Université de Lille 3-Institut Universitaire de France: Chaire d’iconographie médiévale), sur “La sculpture du cloître gothique de Pampelune”. Il a été présenté au XVIIe col-loque de la Société Internationale Renardienne à Vintimille en 2007.

Nous tenons à remercier Mme Marina Toumpouri, Mme Marlène Delsoullier et M. Max Schmitz pour leurs conseils et corrections.

. Malgré les sérieux travaux de Clara Fernández-Ladreda et Joaquín Lorda sur l’ architecture et de Carlos Martínez-Álava sur la sculpture dans la monographie La catedral de Pamplona (Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1994), pp. 164–354 et la thèse de doctorat de Eugenia

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

L’homme sur l’arbre et l’ escargot

représentés, voire le mauvais état de conservation de quelques oeuvres, ont rendu difficile le classement systématique des sujets et l’identification de certains cycles ou programmes iconographiques. L’objet de cet article est un de ces thèmes, qui se trouve sculpté sur un chapiteau de la galerie septentrionale.

Nous manquons de documents permettant de dater la sculpture avec certitude, il faut chercher dans le développement de la construction du cloître les dates approxi-matives pour situer ce chapiteau dans le temps. La guerre dite de Navarrería, entre Français et Navarrais en 1276, est à l’origine de la construction d’un nouveau cloître gothique à Pampelune, à la place de l’ ancien cloître roman.2 Les auteurs qui ont traité de la construction du nouveau bâtiment ont été d’avis que le chantier a été commencé par la galerie est, continué par les galeries nord et ouest, se terminant par la galerie sud. Les historiens de l’art ont également établi les étapes de la con-struction.3 Au cours de la première phase entre 1280 et 1318, ont été bâties la galerie est et quatre travées de la galerie nord. Comme notre chapiteau est situé dans la deuxième travée de cette dernière galerie, nous pouvons circonscrire sa réalisation dans les années 1300–1318.

Les chercheurs qui ont étudié le cloître n’ont guère prêté attention à ce chapi-teau, probablement parce qu’il est si mal conservé qu’on ne voit presque plus rien de nos jours (fig. 1). Seule Clara Fernández-Ladreda, se rapportant aux photos anci-ennes conservées dans les archives de l’institution Príncipe de Viana, a mentionné sa presence.4 Sur cette photo ancienne (fig. 2), nous pouvons distinguer un jeune

Martínez Lo profano en la iglesia gótica. La escultura como reflejo de la mentalidad y la vida cotidiana en la Navarra bajomedieval (1280–1350), partialement publiée: E. Martínez, Ocio, diversión y espectáculo en la escultura gótica: las iglesias navarras como espejo de una realidad artística medieval (Bilbao: Universidad del País Vasco, 2007).

2. Les dégâts produits par l’invasion française furent très importants dans l’ ensemble des bâ-timents de la cathédrale et du quartier navarrais: «Du cloître et du réfectoire des chanoines [les soldats français] firent une étable pour les chevaux et les chiens», Cartulario de Don Felipe III, rey de Francia, éd. par M. Arigita (Madrid: Junta para ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Centro de Estudios Históricos, 1913), p. 159. Probablement vers 1280, on a décidé de reconstruire le cloître. Selon Fernández-Ladreda, la décision a peut-être été influencée par le fait qu’à la fin du XIIIe siècle, le style roman du cloître était très démodé. Il faut avoir à l’ esprit que l’ évêque Miguel Sánchez de Uncastillo avait voyagé à Paris, où il avait vu les plus importantes créations du gothique rayonnant.

3. E. Lambert, ‘La catedral de Pamplona’, Príncipe de Viana 12 (1951), pp. 9–38; F. Íñiguez et J.E. Uranga, Arte Medieval Navarro, 5 vol. (Pamplona: Aranzadi, 1973), IV; C. Fernández-Ladreda et J. Lorda, La catedral gótica. Arquitectura, dans La catedral de Pamplona (Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1994), pp. 168–189.

4. C. Fernández-Ladreda, ‘La decoración escultórica de la catedral de Pamplona: capiteles y claves figurativas’, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro 1 (2006), pp. 29–62.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

Santiaga Hidalgo Sánchez

homme sur un arbre, probablement un chêne, comme ses fruits ressemblent forte-ment à des glands. En dessous de l’arbre, tout ce qui restait de la figure originale est le dos d’un animal semblable à un sanglier.5 La scène décrite pourrait correspon-dre à un porcher donnant à manger à un porc, une image beaucoup utilisée au Moyen Âge pour illustrer les mois d’octobre et novembre dans des calendriers. Dans certains cas le porcher est représenté en train de secouer énergiquement les branches du chêne avec ses deux mains.6 Dans d’autres, le porcher se trouve sur l’arbre, comme par exemple sur le linteau de l’ église de Santa María de Olite, située non loin de Pampelune: un homme secoue, à l’aide d’un bâton, les branches de l’arbre et un porc mange les fruits qui sont tombés par terre (fig. 4). Cette image est très proche dans le temps de celle du cloître de Pampelune.7 Néanmoins, deux petits détails nous empêchent d’identifier le motif du chapiteau avec une scène de glandée: d’une part nous pouvons observer un escargot, sur une feuille à côté du jeune homme. D’autre part, nous distinguons sous ses pieds le corps de deux dragons qui, la tête retournée et la gueule ouverte, semblent attendre la chute du jeune homme (fig. 3).

Fernández-Ladreda consacre à cette image une note de bas de page, où elle se demande si le chapiteau ne répresente pas la parabole de l’homme chassé par l’unicorne, racontée par Barlaam à Josaphat et recueillie dans la Legenda aurea. Or elle a hésité à accepter cette explication en raison de certaines différences entre le texte de la légende et la scène du chapiteau, comme par example l’absence des rats ou la présence de l’ escargot.8

. L’ animal peut être un sanglier ou un porc, étant donné que le porc domestique médiéval est plus proche du sanglier que des cochons de ferme actuels. Sur les représentations, sa couleur n’est jamais rose avant le XVIe siècle et il est doté presque toujours de canines très développées, semblables à celles du porc sauvage. Celui-ci possède en outre un dos hérissé de poils, comme l’animal sur le chapiteau de Pampelune. Cf. des exemples sur www.moyenageenlumiere.com

. Voir par exemple les sculptures de Saint-Denis et de Sens ou sur les fonts baptismaux de Saint-Évroult de Monfort, signalés par P. Mane, Le travail à la campagne au Moyen Âge, étude iconographique (Paris: Picard, 2006), p. 338.

. M.L. Lahoz, ‘Contribución al estudio de la Portada de Santa María de Olite’, Ondare: Cuadernos de sección. Artes plásticas monumentales 18 (1999), pp. 77–112. L’ auteur propose une datation entre 1265 et 1280, tandis que d’autres chercheurs datent le linteau vers 1300, comme le fait par exemple E. Martínez, ‘Una marginalia realizada en piedra? A propósito del dintel de Santa María de Olite’, Ondare: Cuadernos de sección. Artes plásticas monumentales 15 (1996), pp. 383–395.

. «En algún momento nos planteamos la hipótesis de si estaríamos ante la plasmación de la parábola relatada por Barlaam a Josafat sobre la fragilidad de la vida humana, los peligros que la acechan y la necedad de los hombres que distraídos con futilidades se olvidan de ellos […] Hay, sin embargo, una serie de diferencias con relación al texto, que nos hacen dudar de lo correcto de la identificación, como la ausencia de los ratones que roen el árbol, el hecho de que los dragones son dos y no uno, y la introducción del caracol.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

L’homme sur l’arbre et l’ escargot

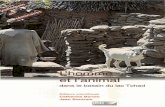

Figure 1. Pampelune, cloître de la cathédrale, galerie nord, chapiteau –U, vers 1300–1318.(Cliché : S. Hidalgo)

Figure 2. Pampelune, cloître de la cathédrale. Galerie nord, chapiteau –U, vers 1300–1318. (Cliché: J. Uranga © Archivo Príncipe de Viana)

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

Santiaga Hidalgo Sánchez

Figure 3. Pampelune, cloître de la cathédrale. Galerie nord, chapiteau –U, vers 1300–1318, détail : le dragon du coté droit. (Cliché: S. Hidalgo)

Figure 4. Olite, église de Santa María, vers 1260–1300, detail du linteau: le porcher. (Cliché: S. Hidalgo)

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

L’homme sur l’arbre et l’ escargot

Dans les pages suivantes, nous soutenons l’identification proposée par Fernández-Ladreda. En outre, nous fournissons une signification possible de l’ escargot dans le contexte de cette identification. Finalement, nous présentons une source écrite qui pourrait avoir inspiré l’ ensemble du chapiteau.

2. L’homme poursuivi par la licorne ou la parabole des plaisirs illusoires du monde

2. Dans la littérature

La parabole des plaisirs illusoires du monde ou de l’homme poursuivi par la licorne, était déjà racontée dans les collections orientales de contes comme celle de Calila et Dimna (chapitre II, ms. B), mais elle commença à être répandue en Europe occidentale à partir du moment où elle fut intégrée dans le Roman de Barlaam et Josaphat. Voici le texte de la parabole que le moine chrétien Barlaam raconte au jeune prince Josaphat pour obtenir sa conversion:

“Il y a des gens qui se plongent tout entiers dans les soucis de ce monde et ne recherchent que les jouissances du corps. Leur âme, ils la laissent périr de faim et succomber sous d’innombrables maux. On pourrait les comparer à cet homme qui s’enfuyait un jour devant un unicorne en fureur. Transi d’effroi en entendant les terribles mugissements, il s’éloignait à vive allure, craignant d’être broyé sous les dents du monstre. Dans sa course éperdue, il tombe dans un profond abîme mais parvient à saisir, dans sa chute, un arbuste qui croissait au creux du rocher, il s’y cramponne solidement et s’estime en toute sécurité pour l’ avenir. Regardant à ses pieds, il remarqua deux souris, l’une blanche, l’ autre noire, qui rongeaient sans se lasser la racine de l’ arbuste: tout permettait de redouter que bientôt les bestioles n’eussent achevé leur œuvre. Se penchant vers le fond, notre homme aperçut un terrible dragon, dont la gueule vomissait du feu et qui l’ épiait d’un regard cruel, semblant attendre impatiemment une proie qui ne pouvait désormais lui échapper. Le malheureux regarde à nouveau la racine sur laquelle il a pris pied; il voit cette fois quatre serpents qui le menacent dans son refuge. Mais voici que, des branches de l’arbuste, un peu de miel tombe goutte à goutte. Aussitôt, oublieux des dangers qui l’attendent,

Con todo, no descartamos la posibilidad, pues la leyenda contaba con variantes y además es posible que algunos elementos, como los ratones, hayan desaparecido con el deterioro del capitel», Fernández-Ladreda, ‘La decoración escultórica de la catedral de Pamplona…’, p. 37, note 47.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

2 Santiaga Hidalgo Sánchez

de l’unicorne, du dragon, des souris et des serpents, l’homme s’abandonne tout entier aux douceurs de ce repas délicieux. Cette parabole s’adresse à ceux qui se laissent enjôler par les séductions du siècle. L’unicorne est l’image de la mort qui toujours poursuit et sans cesse menace le genre humain. L’abîme, c’est ce bas monde, plein de maux et de pièges mortels: l’arbuste auquel l’homme s’accroche sans cesse, c’est l’image de notre vie humaine, que les heures du jour et de la nuit, c’est-à-dire les deux souris, abrègent inexorablement et qui, insensiblement, va vers son déclin; les quatre serpents sont les quatre éléments instables et fragiles qui composent le corps humain et dont le désaccord dissocie le composé. Quant au dragon qui vomit des flammes, il symbolise le gouffre de l’ enfer, ouvert pour recevoir tous ceux qui préfèrent les biens présents au bonheur futur. La goutte de miel, enfin, c’est la douceur des plaisirs et des jouissances du monde, par lesquelles le séducteur (le diable) nous empêche de songer à notre salut”.9

D’après Jean Sonet, cette parabole est le conte du livre de Barlaam et Josaphat qui a connu le plus grand succès, comme en font foi les nombreux manuscrits qui l’ont conservé, isolé du reste de l’oeuvre.10 Tout au long des XIIIe et XIV e siècles, cette narration va figurer dans beaucoup d’oeuvres importantes et connues de la littérature latine ou en langue romane. Elle apparaît dans la traduction du Cal-ila et Dimna de Jean de Capoue, dans la Legenda aurea de Jacques de Voragine et le Speculum Historiale de Vincent de Beauvais. Une version rimée de cette légende se trouve, sous le nom de Dit de l’unicorne et du serpent, dans quelques recueils hagi-ographiques des XIIIe et XIV e siècles.11 Dans les Gesta Romanorum elle apparaît sous le titre De la damnation éternelle. L’ accentuation du mépris des plaisirs du monde est très utile pour les prédicateurs, et pour cela cette parabole apparaît, entre autres, dans l’Alphabetum narracionum d’Arnold de Liège, le Ci nous dit, la Scala coeli de Jean Gobi, les Sermones de Jacques de Vitry, le Tractatus de diversis materiis predi-cabilibus d’Etienne de Bourbon, les Fabulae, Narrationes ou Parabolae d’Eudes de Cheriton, et les Contes Moralisés de Nicole Bozon.12 Dans la littérature espagnole,

. J. Sonet, Le roman de Barlaam et Josaphat. Recherches sur la tradition manuscrite latine et française (Louvain: Bibliothèque de l’Université, 1949), pp. 30–31.

. Ibid., p. 31.

. B. Faidutti, Images et connaissance de la licorne (fin du Moyen Âge-XIXème siècle), thèse de doctorat de l’Université Paris XII, 1996 (consultable sur internet).

2. M.J. Lacarra, Cuento y novela corta en España. Edad Media (Barcelona: Crítica 1999), p. 30; Le violier des histoires rommaines, édition critique par Geoffroy Hope (Gèneve : Droz, 2002), p. 603; J.W. Einhorn, Spiritalis Unicornis. Das Einhorn als Bedeutungsträger in Literatur und

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

L’homme sur l’arbre et l’ escargot 3

elle fait partie du Lucidario, livre encyclopédique composé sous le règne de Sanche IV et daté vers 1293, de l’Espéculo de los legos, version du XV e siècle du Speculum laicorum, des Exemplos muy notables et de la version espagnole des fables d’Eudes de Cheriton, composée vers 1350 sous le nom de El Libro de los Gatos.13

Un si grand nombre de versions s’est traduit par une foule de variantes sig-nificatives au niveau des différents éléments et de leur signification. Fernando Magán a comparé cinq versions de la parabole: Lucidario; Libro de los gatos; Calila et Dimma; manuscrits PG et S du Roman de Barlaam et Josaphat. Il a pu constater plusieurs différences: dans El libro de los gatos, les deux rats sont rem-placés par deux vers, et le serpent ou dragon par un gouffre plein de serpents et crapauds; dans l’ouvrage Calila la licorne fait défaut; les fruits et le vin consom-més par le jeune homme sur l’arbre dans la version du Lucidario sont transfor-més en pommes et feuilles dans El libro de los gatos et substitués à un peu de miel dans les autres versions, etc..14 Comme ce nombre de variantes résulte de la comparaison de cinq versions seulement, il est évident que la prise en compte de tous les textes dans lesquels figure cette parabole livrerait une quantité de variantes considérable.

2.2 Dans l’art15

La diffusion de cette parabole au Moyen Âge est aussi attestée par sa présence dans l’art. À côté des illustrations dans les manuscrits du Livre de Barlaam et

Kunst des Mittelalters (Munster: Wilhelm Fink, 1976), pp. 219–231 (cit. par Lacarra, Cuento y novela…p. 30) Cf. surtout la deuxième édition remaniée et augmentée de ce texte (München, 1998), pp. 310–313 et 417–422, et aussi J.W. Einhorn, ‘Das Einhorn als Sinnzeichen des Todes: Die Parabel vom Mann im Abgrund’, Frühmittelalterliche Studien 6 (1972), pp. 381–417.

3. F. Magán, ‘El exienplo del unicornio en el Lucidario de Sancho IV’, dans La literatura en la época de Sancho IV. Actas del Congreso Internacional celebrado en Alcalá de Henares, 21–24 de febrero de 1994 (Alcalá: Servicio de publicaciones, 1996), pp. 453–467.

4. Ibid., p. 458.

. Nous ne voulons pas être exhaustive dans l’ énumération d’exemples, mais simplement en donner quelques-uns pour pouvoir les comparer avec celui du cloître de Pampelune. À ce moment, Mme Marina Toumpouri prépare une thèse de doctorat (Université Lille 3) sur l’illustration médiévale du roman de Barlaam et Josaphat, qui fournira de nom-breux éléments neufs sur ce thème. Cf. aussi Einhorn, ‘Das Einhorn als Sinnzeichen des Todes: Die Parabel vom Mann im Abgrund’.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

4 Santiaga Hidalgo Sánchez

Josaphat,16 ce motif était utilisé dans les psautiers pour illustrer le psaume 143: 4.17 Nous trouvons aussi quelques exemples de la representation de cette parabole dans l’art monumental en Occident. Une des premières se trouve sur le tympan du portail sud du baptistère de Parme, sculpté à la fin du XIIe siècle.18 Sur un arbre, un jeune homme prend avec sa main un peu de miel. Il semble ne pas voir les dan-gers qui se trouvent sous ses pieds, à savoir un dragon qui l’attend en dessous, la gueule grande ouverte et deux bestioles qui rongent le tronc de l’arbre. D’un côté de l’arbre on voit le buste du soleil personnifié qui tient les rênes d’un cheval, et de l’autre la lune qui porte une torche et qui est accompagnée par un bœuf. Au-dessus de l’arbre, les deux mêmes figures se trouvent sur un chariot qui se déplace à grande vitesse, à en juger des vêtements et cheveux au vent. La scène sur le baptistère de Parme réalisée par Benedetto Antelami n’est pas fidèle au texte, mais la signification reste la même. L’absence de la licorne, de l’abîme et des qua-tres serpents a réduit la parabole à une image emblématique. La présence du jour et de la nuit représentés comme deux figures en mouvement met l’accent sur le temps qui s’écoule rapidement.19

Nous trouvons le même avertissement contre le danger des séductions du monde sur le tombeau d’Aélis de Bourgogne, comtesse de Joigny, daté vers 1260 et conservé à l’ église Saint-Jean de Joigny. La scène, sculptée sur une des petites parois du sarcophage, représente un arbre, que deux animaux attaquent à sa base et sur cet arbre un jeune homme sourit, ignorant le danger qui le menace. D’après Sauerländer, la représentation de cette légende largement répandue n’a pas d’autre exemple dans la sculpture funéraire du XIIIe siècle.20 Une fois de plus, on voit que la représentation de la parabole est réduite à ses composantes essentielles: il n’y a pas de licorne, de dragon ou de serpent. On n’y trouve même pas le miel dont se régale le jeune homme.

. Cf. la bibliographie citée par P.R. Monks, ‘An apologue from Barlaam et Josaphat utilised by Heinrich Seuse OP and its representation in Medieval French Art’, Archivum Fratrum Prae-dicatorum 68 (1998), pp. 295–304.

. « Homo vanitati adsimilatus est / dies eius quasi umbra pertransiens ». Par example dans le psautier d’Amiens de la collection Holford à Londres, daté vers 1300. L. Réau, Iconographie de l’art chrétien (Paris : P.U.F, 1955–1959), vol. III : Iconographie des saints, 1ère partie , p. 179.

. A. Dielt, ‘La decorazione plastica del battisterio e il suo programma’, dans Benedetto Antelami e il Battisterio di Parma, éd. Chiara Frugoni (Torino: G. Einaudi, 1995), pp. 71–108.

. Ibid., p. 87.

2. W. Sauerländer, La sculpture gothique en France (1140–1270) (Paris : Flammarion, 1972, traduit de l’allemand, 1970), p. 184.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

L’homme sur l’arbre et l’ escargot

2.3 Sur le chapiteau de Pampelune

Comme dans les exemples exposés, nous pouvons identifier la scène du chapiteau de Pampelune à la parabole des plaisirs mondains, même si tous les éléments ne s’y trouvent pas. Cela peut être dû aux différentes versions du texte qui circulaient à la même époque, sous forme écrite ou orale. Les éléments les plus frappants sont d’abord les glands dans l’arbre. Assurément, ces fruits n’étaient pas considérés au Moyen Âge comme des convoitises délicieuses, capables d’attirer le jeune homme et de devenir la cause de sa condamnation. Bien au contraire, ils étaient l’aliment par excellence des porcs, et les scènes de glandée que nous avons signalées plus haut en sont la preuve manifeste. L’animal sous l’arbre pourrait être mis en rapport avec les deux bestioles qui rongent les racines de l’arbre dans d’autres versions du texte, et dans le cas du tympan de Parme, ces animaux ressemblent à des suidés.

Dans un premier moment, nous avions cru que sa présence, comme celle des glands, devait être mises en rapport avec le processus de création de l’image: la représentation de la parabole dans l’art monumental étant plus rare que dans les manuscrits, le sculpteur aurait été confronté à une scène qu’il n’avait pas con-nue auparavant. De cette façon, il aurait pris l’image du porcher pour représenter l’homme dans l’arbre et il aurait ajouté les autres éléments nécessaires pour la composition de la parabole.

Néanmoins, d’autres paralleles iconographiques nous donnent une nouvelle explication. On trouve des gros glands sur l’arbre auquel semble s’aggripper Caïn dans la scène de sa mort par Lamech à la cathèdrale de Bourges. Le même arbre est choisi pour la même scène sur un chapiteau de la nef de Monreale, ainsi que dans la Bible de Holkham, conservée au British Museum de Londres. Dans les examples cités, la presence des glands s’explique par l’interpretation de ce fruit à la lumière du livre d’Isaïe. Concretement dans Isaïe 2:13, le chêne symbolise la puissance orgueilleuse que Dieu châtie.21 À Pampelune, donc, l’arbre et les fruits sont parfaitment adaptés à la signification morale de la fable des plaisirs illusoires du monde, surtout si on prend compte de l’ escargot que se trouve à son côté.

3. L’ escargot

Sans la présence de l’arbre et des dragons, l’image du jeune face à l’ escargot pourrait nous rappeler les représentations de l’affrontement entre un homme et un escargot,

2. L. Brugger, La façade de Saint-Étienne de Bourges. Le Midrash comme fondement du message chrétien (Poitiers : CESCM, 2000), p. 127.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

Santiaga Hidalgo Sánchez

généralisées à la fin du XIIIe et au début du XIV e siècle dans les marges des manuscrits, surtout de ceux provenant du nord de la France, des Pays-Bas et de l’Angleterre. Peu de temps après son apparition dans les manuscrits, le motif du combat contre l’ escar-got devient une représentation largement diffusée; on la trouve dès lors comme élé-ment de décoration architecturale, par exemple dans la façade de la cathédrale de Lyon. D’après Lillian Randall, la principale connotation de ce motif est la dérision ou l’ exemplification de la lâcheté humaine. Cette image de couardise stigmatise parfois les Lombards, qui ont au Moyen Âge une réputation de poltrons.22

Pourtant, le motif du chapiteau de Pampelune ne répond pas à cette identi-fication. D’une part le réalisateur a ajouté un arbre et des dragons, et d’autre part l’ escargot ne se trouve pas, comme dans les exemples du combat, en face du jeune homme, mais il lui présente sa coquille. Voilà pourquoi nous devons chercher une autre explication pour sa présence sur le chapiteau de Pampelune. Nous n’avons pas trouvé de parallèle iconographique, mais un texte médiéval associant les deux images, l’homme sur l’arbre et l’ escargot, est à notre avis la clé de lecture du chapiteau de Pampelune.

Comme nous l’avons signalé plus haut, la parabole de l’homme chassé par la licorne, qui représente les plaisirs illusoires du monde, fait partie des Fabulae d’Eudes de Cheriton.23 Voici le texte:

de unicorne et quodam homine.Contra uiuentes in deliciis.Quidam Vnicornis sequ[u]tus est quemdam Hominem, qui, cum fugeret, inuenit arborem in qua erant poma pulchra. Subtus erat fouea serpentibus, bufonibus et reptilibus plena. Hanc arborem rodebant duo uermes, unus albus et alius niger. Homo ascendit arborem et pomis uescitur, frondibus delectatur, et non attendit quod duo uermes arborem rodunt. Que cecidit, et miser in puteum corruit.Mistice. Vnicornis est mors, cui nemo potest resistere; arbor est mundus cuius poma sunt diuersa delectabilia, cibi, potus, pulchre mulieres et huiusmodi; frondes, pulchra uerba; duo uermes, arborem rodentes, sunt dies et nox que omnia

22. L. Randall, ‘The snail in gothic marginal warfare’, Speculum 37 (1962), pp. 358–367. Cf. aussi P. Uhl, ‘Notes sur le “Lignage” du “Limeçons armés” dans les Fatrasies d’Arras’, Reinardus 2 (1989), pp. 167–75.

23. Il s’agit d’un recueil d’exempla, dont il existe plusieurs études et éditions: J.C. Jacobs, The fables of Odon of Cheriton (Syracuse: University Press, 1989); Catalogue of Romances in the Department of Manuscrips in the British Museum, éd. J.A. Herbert (London: British Museum, 1910), vol. III, pp. 31–78 et 371–405; Odonis de Ceritona Fabulae, éd. L. Hervieux, Les Fabulistes Latins (Hildesheim [etc.]: Olms, 1970, 1ª éd. 1896), vol. IV; M.C. Osterley, ‘Die narraciones des Odo de Cirintona (Odon of Sheriton)’, Jahrbuch für romanische und englische Literatur 9 (1869), pp. 121–154; J.B. Pitra, Analecta Novissima Spicelegii Solesmensis, altera con-tinuatio (Paris: Typis Tusculanis, 1888), II, pp.461–465; E. Voigt, Kleinere lateinische Denkmäler der Thiersage aus dem zwölften bis vierzehnten Jahrhundert (Strasburg, 1878).

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

L’homme sur l’arbre et l’ escargot

consumunt. Miser homo improuidus delectatur in hiis pomis, et non attendit, donec corruat in puteum inferni, ubi sunt diuersa genera reptilium miserum hominem semper torquencium. / Stat male securus qui protinus est ruiturus.24

Dans la même œuvre, nous trouvons un peu plus loin un texte se rapportant à l’ escargot, De testudine. Dans plusieurs traductions et index d’exempla, ce texte est attribué à la tortue.25 Néanmoins, nous partageons l’opinion de Françoise Cranga, qui attribue cette exemplification à l’ escargot.26 Au Moyen Âge, le terme testudo désigne le plus souvent non pas la tortue dans le sens moderne, mais plutôt les escargots et coquillages. En efect, dans les vocabulaires médiévaux, le mot testudo est souvent glosé par conca (coquille, cosse), un des sens secondaires que testudo pouvait prendre dès la période classique. Les Isopets français traduisent le terme testudo par limas ou limace, et cette traduction se trouve dans les manuscrits du XIV e siècle qui contiennent le texte latin et sa version française.27 Dans le cas de la fable d’Eudes, il nous semble que l’auteur, qui a écrit au début du XIIIe siècle, a utilisé le mot testudo pour faire allusion à l’ escargot. En fait, dans une autre fable sur la tortue et l’aigle, Eudes n’utilise pas le mot testudo, mais tortuca.28 Dans les deux versions en langue vulgaire de son œuvre, écrites peu après, il n’est pas question de tortue: dans les Contes moralisés de Nicole Bozon, le mot retenu pour traduire testudo est limaçon, et dans la version espagnole El libro de los gatos, il est caracol.29 Voici la fable:

de testitudine

Contra grauamen diuiciarumTestudo portat domum suam super dorsum suum. Vnde parum incedit et paruam dietam facit.

24. Il s’agit de la fable 45 d’après Odonis de Ceritona Fabulae, éd. L. Hervieux, Les Fabu-listes Latins (Hildesheim [etc.]: Olms, 1970, 1ª ed. 1896), vol. IV. Nous prenons le texte latin de cet édition.

2. Catalogue of Romances…, p. 36; F. Tubach, Index exemplorum: a handbook of medieval religious tales (Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1981), p. 372; Fabulas latinas medievales, éd. E. Sánchez Salor (Madrid: Akal, 1992), p. 255.

2. M.F. Cranga, ‘Lâcheté et paresse, conception virginale et Résurrection: les images contrastées de l’ escargot médiéval’, dans L’animal exemplaire au Moyen Âge, Ve–XVe siècles, éd. J. Berlioz et M.A. Polo de Beaulieu (Rennes: Presses Universitaires, 1999), pp. 255–265.

2. Tous ces exemples sont tirés de R. Trachsler, ‘La tortue, la limace et la welke. Le dossier iconographique de la fable de l’aigle et de la corneille’, Reynardus 15 (2002), pp. 161–174.

2. Le texte de De tortuca et aquila est édité dans Odonis de Ceritonae fabulae…, p. 182.

2. Les contes moralisés de Nicole Bozon, éd. L. Toulmin Smith et P. Meyer (Paris: Firmin-Didot, 1889), p. 143; Libro de los gatos, éd. B. Darbord, Annexes des cahiers de linguistique hispanique médiévale 3 (1984), p. 133.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

Santiaga Hidalgo Sánchez

Hii sunt diuites et episcopi, qui cum quadrigis, utensilibus, uasis argenteis, tota domo incedunt. Et ideo tarde ueniunt ad Paradisum. Veruntamen, diuicie si affluunt, nolite cor apponere. Ideo dicit Sanctus: Non sunt uituperande diuicie quibus mereamur regnum celorum. Item ad Timotheum: Qui uolunt diuites fieri, incidunt in uarias temptaciones et in laqueos Diaboli.Glosa: Non abhorret Apostolus diuicias, sed morbum diuiciarum qui est superbia. Quoniam uidet diues se magna familia stipatum, pulcra uasa, equos pingues habentem et huiusmodi, superbit, et hic est morbus et uermis deliciarum. Sicut uermis rodit arborem proceram quod corruit, ita uermis superbie altos homines et superbos rodit quod corruunt in puteum inferni. Plerique tamen sunt qui possident diuicias, sed non amant nec cor apponunt, nisi ut pauperibus distribuant.30

Ainsi, d’après le texte d’Eudes, l’ escargot porte sa maison sur son dos et avance avec peine, comme les riches et les évêques, qui s’attardent avec leurs meubles, leurs biens et leurs vases d’argent et pour cela ils ne progressent que lentement vers le paradis. L’auteur utilise des citations bibliques pour avertir les lecteurs «[…] si vous amassez des richesses, n’y mettez pas votre coeur»31 et «quant à ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans la tentation, dans le piège du diable».32 Ensuite, dans la glose, Eudes remarque que ce qu’il faut repousser, ce ne sont pas les richesses, mais la maladie dont elles sont la cause: la superbe. C’est à ce moment qu’on trouve associé «le ver qui ronge l’arbre élevé qui s’écroule» et «le ver qui ronge les hommes hautains et orgueilleux qui tombent dans le gouffre de l’ enfer». Étant donné que peu avant Eudes a raconté la parabole du jeune chassé par la licorne, il est possible d’identifier ce ver qui fait tomber l’arbre avec les deux vers qui, dans la version de la parabole recueillie par Eudes, rongent l’arbre où s’est réfugié le jeune homme.

D’ailleurs, dans El libro de los gatos, l’auteur a rapproché de façon explicite les deux histoires. Dans l’Enxienplo del caracol – l’exemplum de l’ escargot – nous pouvons lire: “Aqueste es gujano de las rriquezas, commo el gujano roe el arbol que en el enxiemplo antes dicho lo derriba, bien ansi derriba la sobervia a altos hombres e a llos orgullosos en tanto que caen en el pozo del infierno”.33 C’est-à-dire, le ver des richesses est identique au ver mentionné dans l’exemplum ci-dessus qui ronge

3. Il s’agit de la fable 48, en Odonis de Ceritona Fabulae, ed. L. Hervieux, Les Fabulistes Lat-ins… Néanmoins, dans le manuscrit Arundel 292, la fable de l’homme chassé par la licorne est le numéro 12, et celle du testudine est la fable numéro 15, Catalogue of Romances, p.36.

3. Psaume 61, 11.

32. I Timothée 6, 9.

33. El libro de los gatos, p. 133.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

L’homme sur l’arbre et l’ escargot

l’arbre et le fait tomber. De la même façon la superbe fait tomber les hautains et les orgueilleux dans le gouffre de l’ enfer.

La relation entre l’ escargot et le “ver des richesses” peut être poussée encore plus loin, si l’on tient compte qu’au Moyen Âge, l’ escargot était assimilé à un ver qui naît de la pourriture.34 Ainsi, le concepteur du chapiteau du cloître de Pampelune a pris les deux images pour insister sur le mépris des plaisirs mondains et mettre en évidence la superbe découlant de la richesse.

4. Les fables d’Eudes de Cheriton: Source textuelle du chapiteau de Pampelune?

Le recueil de fables d’Eudes et sa version en espagnol sont les seuls textes, à notre connaissance, qui associent de façon explicite l’image de l’ escargot avec celle de la parabole des plaisirs illusoires du monde. Nous n’avons pas trouvé de parallèles iconographiques pour l’image du jeune sur l’arbre et l’ escargot. Pouvons-nous songer à une inspiration directe, c’est-à-dire une création originale du chapiteau de Pampelune, à partir des textes d’Eudes de Cheriton ?

Les Fables d’Eudes, écrites vers 1230, sont sans doute son œuvre la plus répandue, si l’on prend compte ses traductions précoces en français – les Contes moralisés, à la fin du XIIIe siècle – et en espagnol – El libro de los gatos, entre 1350 et 1400 – et les 19 manuscrits dans lesquels le recueil est conservé. En con-séquence, il n’est pas exclu que vers 1300 le chapitre de Pampelune ait connu ce texte et en ait ordonné la représentation sur un des chapiteaux. De plus, il y a d’autres indices qui pourraient confirmer cette supposition. Tout d’abord, Eudes de Cheriton est un auteur profondément lié à l’ Espagne. De fait, il semble qu’il ait enseigné comme maître en théologie aux universités de Palencia et Salamanque jusqu’en 1232.35 Pendant cette période, il a écrit plusieurs oeuvres, vraisemblablement adressés à un public espagnol,36 entre lesquelles on trouve aussi les Sermones

34. Saint Isidore affirme que «La limace est un ver de boue, ainsi nommé parce qu’il naît dans la boue ou de la boue». Également, Thomas de Cantimpré dit «l’ escargot est un ver issu de la corruption des plantes » (textes cités par Cranga, ‘Lâcheté et paresse, conception virginale et Résurrection…’, p. 258).

3. E. Franchini, ‘Magister Odon de Cheriton ¿profesor de las universidades de Palencia y Salamanca?’, Revista de poética medieval 2 (1998), pp. 94–114.

3. En 1224, il termine les Sermones Dominicales in Epistolas, où on trouve plusieurs références à la vie quotidienne de l’ Espagne. A.C. Freind, ‘Master Odon of Cheriton’, Speculum 23 (1948), pp. 641–658.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

Santiaga Hidalgo Sánchez

super epistolis dominicalibus. On conserve une copie fragmentaire de cette oeuvre à la Bibliothèque de la Cathédrale de Pampelune.37 Il s’agit d’un manuscrit du XIIIe siècle, c’est-à-dire une copie presque contemporaine de l’oeuvre originale. Nous ne connaissons pas la date d’arrivée de ce manuscrit à Pampelune, mais il semble que ce soit assez tôt. Après le IV e concile du Latran célébré en 1215, la prédication reçut un nouvel élan, ce qui fit croître la demande «d’instruments de prédication», tels que les compilations d’exempla, les collections de sermons ou Artes praedicandi. Comme il a été démontré par Beatriz Marcotegui, le roy-aume de Navarre participe à ce mouvement européen et il faut comprendre l’arrivée du ms. 50 à Pampelune dans ce contexte.38 Ces indices suggèrent donc que le chapitre de Pampelune a pu connaître les fables d’Eudes au moment de l’ élaboration du chapiteau.

Néanmoins, il est trop risqué d’affirmer de façon catégorique que ces deux textes présentés dans ce travail sont la source directe du chapiteau. Il nous semble plus prudent d’estimer que le concepteur du chapiteau a associé les deux images – l’homme sur l’arbre qui oublie les dangers du monde et l’ escargot –, parce qu’il a connu la signification des deux, et parce qu’elles peuvent être complémentaires. Sa connaissance peut venir directement du texte d’Eudes, de façon écrite ou orale, ou bien d’une autre source. Effectivement, l’idée de l’ escargot associée à ceux qui s’attachent trop aux plaisirs du monde était déjà répandue à la fin du XIIIe siècle, comme le montre un récit du Ci nous dit, recueil d’exempla daté vers 1300–1330. Dans un exemplum, un aigle accepte d’apprendre à voler à un escargot, mais ce dernier refuse d’abandonner sa coquille. La morale de l’historie est semblable à celle de la parabole des plaisirs illusoires du monde: ceux qui aiment tant leur corps ressemblent au limaçon, parce qu’ils aiment trop la puante coquille ou ils sont salement hébergés, et ils perdent ainsi la possibilité d’aller au ciel.39

Le cloître était le centre de la vie communautaire des chanoines de Pampelune. Plusieurs cérémonies liturgiques y avaient lieu. Les chanoines vivaient et étaient enterrés dans ce cloître. Ainsi, l’avertissement contre les dangers des séductions

3. Il s’agit du ms. 50. Cf. B. Marcotegui, ‘La transmission du message évangélique au XIIIe siècle: Eudes de Cheriton ’, dans Convaincre et persuader: communication et propagande aux XIIe et XIIIe siècles, éd. M. Aurell (Poitiers: Cahiers de Civilisation Médiévale, 2007), pp. 127–152.

3. Ibid., p. 139.

3. « Nous desirons tuit paradiz, mez li pluseur ainment tant leur corps, que l’amour qu’il y ont les trait en enfer. Si pourront bien perdre a voler ou ciel ou trop amer; et en ceste partie resem-blent il le limaçon, qu’il ainment trop ceste punaise coquille ou il sont si ordement hebergié », Ci nous dit. Recueil d’exemples moraux, éd. G. Blangez (Paris: Société des anciens textes français, 1978–1986), vol. I, p. 174.

© 2009. John Benjamins Publishing CompanyAll rights reserved

L’homme sur l’arbre et l’ escargot

du monde, particulièrement contre la richesse, était un message que le concepteur de notre chapiteau a voulu transmettre à la communauté des chanoines. Dans ce sens, son propos n’était pas éloigné de celui d’Eudes, lorsque celui-ci composa ses fables, car «tandis que ses sermons étaient faits pour l’instruction religieuse du peuple, ses fables avaient été composées pour combattre la démoralisation du clergé de son temps».40

Adresse d’auteur

Departamento de Historia del ArteUniversidad de NavarraE-31080 Pamplona

4. L. Hervieux, Les Fabulistes Latins (Hildesheim [etc.]: Olms, 1970, 1ère éd. 1896), vol. IV, p. 35.