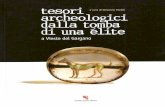

Indagine paleobiologica, in: Tesori archeologici della tomba di una élite a Vieste del Gargano.

L'elmo della tomba 14 di Monte Bibele a Monterenzio (Prov. di Bologna)

-

Upload

u-bourgogne -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of L'elmo della tomba 14 di Monte Bibele a Monterenzio (Prov. di Bologna)

L'ELMO DELLA TOMBA 14 DI MONTE BIBELEA MONTERENZTO (PROV. DI BOTOGNA)

PAR

Derrrru Vl fAI_I

-4 (liencarlo (hidotti I

l 'elmo che intendo presentare in questa sede proviele rìagli scavi condol,tirrel 1979 da me a da P. L. I)all,Aglio nell.area dell'inserlìamenLo prerontanodi Monte Bibele, un villaggio d'altura esteso almeno 7.000 mq., sil,uato acavallo tra i torrenti Zena e ldice, in Comune di Monl,erenzio, Èrovincia diBoìogna. L'abil,ato, che per la posizione naturalnrente fortificata potrebberientrare nella definizione di caslel/rrm delle fonti anticher, per ora rappresentaun unioum nell'ambito delle emergenze urbane di epoca prerornana inErnilia-Homagna ; è costit,uito da alnreno una quarantina di case con rnuridi pietra c pavimenti in l,erra battul,a o concotta, originariamerrle coperLe datetti di lcgno e paglia, da strade e viottoli selciati, da cisterne per la raccoltadeìì'acqua piovana, organizzati secondo un piano che rivela un progett,ounitario e quindi una realizzazione puntuale in senso cronologico2.

I maleriali piir antichi. rinvenuti purtroppo fuori strato, risalgono allametà del V sec. a.C., mentre la maggior parte della documentazione siriferisce agìi uìtimi decenni del IV ed al III sec. a.C.B. Un livello di distruzionerir-elato dalle tracce di un incendio presente su tutta l,area esplorata sinoa questo momento segna la fine dell,utilizzazione rleÌ sito rta parle dei suoiabitanti. ir un periodo ohe. ancorà genericarnenLe, si pur) collàcare ver-so Iafine del III-inizi deì II sec. a.C,a

All'abitato si rilerisce eon assoluta certezz{ un sepolcreto, situato soprauna cima a circa 200 metri di distanza verso sud-ovest, di cui sinora abbiarnoespÌorato ?5 tombe a rìLo misto.

l. {ihr. P!:ynE, La Cisalpine gauloise d IlIc au Ie. slicle aoant._/.-C.. pàris Ì979.pp.57-60.

2. l'. L. D-{LL' .,\cl,ro-D. Vrr-{],r, Note prcliminàd sull,insealìamcnlo pre-romrno diPiancÌltì di ìIonlc Savino, }lontercrizio (Botogùa), iù Èmilia prelJmard 8, I980, pp. 52_bb ;P. L. D,!LL'.\cLro, c. crusuErì1l'c. cRUprroNr, D. Vlr,{I,r, ilonte Bibeìe : àBpetLi àrcheo_loEici, anl.ropolr)gici c storlci doll,inscdi:ìmcnLo preromano, in Mlld nqes ite I, École tr runs.isede lt(jne. -lt1liquilti 93, I, t981, pp. l-29 (extr.l.

3. \'. notà pr('c.4. ln (lresto ìivello si hovano llumcrosc ceramiche a v.n. della fabbricù di Màtàc.nà

ànaÌoglìe i .luelle presonti r Luni in Liguria e datalc Lrll ta fine del III e gÌi inizi delll src.:r.C. Tal( cronologià andrà comìrnque ulteliornrÈntc documental,a. tn;ia d,ipotesila finr dd \ilhggio ò stata mcssa in retazione con h costruzione dclla viù l.,lùminiai minorL' , àd opera dei ftomani e Ìa concorlitante {ìistruzione LIti ( castella , delle popola-ziori lo{r|lli ,l,r\-., XXXIX, 2, i-6) (DAr.r_,,\cLro-VrraLr, \ote prctiminari..., p, BI, notà 97).

36 DANIELE VITiILI

Lo studio combinato dei dati antropologici degti scheletri delle tombe a

inumazione e dei corredi consente di rilerire Ìa pratica deÌl'lnumazione alledonne (corredo tipo : fusaiola, fibula, perline di vetro, abbondante r.asellameceramico) e ad individui di sesso maschile, del tu[to privio con pochissimioggeLti di corredo. E'invece di esclusiva pertinenza maschile il rito dellacremazione riconosciuto in 4 tombe, di cui 3 sicurantente intatte contenentiarmi di ferro ripiegate ed una o piir ceramiches.

Se la diversiH di rito funerario per l'elemento maschile vada riferil,o.rruoli diversi rivestiti nell'ambito della comunità oppure all'apparlenenza a

gruppi etnico-culturali distinti od ancora a ragioni cronologiche, è probleurada affrontare piu avanti quando lo scavo del sepolcreto sarà completato. Perora, l'excursus di massima che si è potuto individuare va dalla fine del \r-inizi IV fino alla metà del III sec. a.C.6.

Ad una tomba a cremazione notevolmente ricca per varietà e numerodi oggetti di corredoT appartiene I'elmo di ferro (Fig. 1, Pl. I e II) deposLonella fossa dopo essere stato manomesso accanto alla spada, al fodero e a duegiavellotti (Lipo pilum), incurvati o spezzati, coi rispettivi massicci puntali ;

apparLengono inoltre due anelli di bronzo ed uno di lerro rileribili al sisLernadi sospensione della spada ed una stafla con bottone conico di fibula pro-babilmente tipo Certosa. Lungo un Ìato della lossa era concentrato unservizio da banchetto : uno spiedo ed un coltello di ferro, un Àyolàos del tipo« a rocchetto » di bronzo e Ie seguenti ceramiche : un piatto-mortaio, una/rgliz a v.n. con anse ad orecchia norr ripiegaLe (forma 82), due ollel,l,e-boccali, due scodelle, due coppe su piede d'argilla fìgulina dipinta a fascerosso-arancio, due pial,telli con labbro a tesa su piede, con tracce di vernicenera, AÌ corredo vanno infine riferile due cimase di candelabro di ferrorecuperate nei blocchi di terra durante il restauros.

La tomba 14 si può datare agÌi ultimi decenni del IV sec. a.C.e. Gran-dissima importanza a quesl,o corredo viene da un'iscrizione el,rusca. allìoratadurante il restauro, grall'ita presso il piede della Aylin a v.n. e ripetuia nellesole due lettere iniziali sotto il piede di uno dei piattelli a tesa. L'iscrizioneindica urr nome gentilizio femminile al caso nominativo '. Pelneili.

5. DaLL'.Aol"ro, GrùsrrERrr-GRUpproNr, VrrALI, Mon{o Bibelc..., pp. t0-26. V. nota 7).6. Ringrazio la Prof. Giuliana niccioni per avete mcsso }ì prop a eompetenzà :ì

disposizione mia e dell'équipe che prepara I'edizione scientillca dello scavo.7. Le altre tombe a cremazione conl,enevano : spada, foderc, pilu,n di ferro ripiegati,

lehlJthos .1 \,.n, (tomba 6, inlatl-a) ; spada e fodero ripiegati, oIIa cincmrio (tomba 8,

intatta) ; Èylic a v.n. con anse ad orecchia non ripicgate, craterc-ossuario di argilla grigia(tomba 4, danncggiata).

8. V. nota 5,Il meteriale metallico è 6tato rcstaurato dalla SoprinLendenzà Archeologicà dell' Emilia

e Romagnà a cum di Anna Tanzi Musile.9. La edizione analitica del corredo ò in corco di stampa da parte mia.I0. D. vrr.A.Lr, REE, in Srrdi ettuschi L, 1982, in corso di stampà.

ELMO DI MONI'E BIBELE

Fig. l, - EImo di Monte Bibele (tombà l4), voduta taterate dc§tra.

L'elmo (Figg. I e 2) è costituito da calotta e paraguance di ferro rivesLiteda appliques di lamina bronzea sbalzata. Lo stato di conservazione, buonoper l'intera serie delle appliques, è invece assai precario per quanto riguardail ferro, corroso e ridotto in minute scaglie. La superficie convessa deÌlacalotta è deformata da quattro profonde ammaccature, una delle qualilacerata da uno strumento, evidentemente metallico, a margini rettilinei(spada, lancia?) (Pl. II 1) e presenta una lunga frattura sopra il latosinistro (Pl. II 2). La deformazione intenzionale ha inoltre provocato ildistacco delle paraguance e della foglia sinistra di rivestimenio. che nellafossa tombale risultavano collocete in punti diversi rispetto ell,elmo.

Dimensioni : altezza totale mm. 190 ; diametro max. mm. 220 ; diametromin. mm. 205 ; circonferenza mrn. 7O5 ; paraguance, mm. llb a 10b ;

38 Dà\I[I,E YITALI

r--:=-ì!el\, l/

l"l#r_É=*\-:- "l-.r'

Fig. 2. - Elmo dl Monte Bibele (tomba 14) paraguancia sinistm.

fascetta di base, altezza mm. 40, lunghezza totale mm. 320 ; Ioglie,mm. 130 x 80.

La calotta, costituita da un unico pezzo di Ieno foggiato a martellaturae di cui si riconoscono in sezione diversi strati, ha lorma emisferoidalerastremata verso la sommità, dove termina a tronco di cono. La base poste-riore si dilata in un corto paranuca obliquo, il cui punto iniziale è evidenziatoda uno stretto cordone, oggi appena visibile. Yicino al centro della tesa staun risalto a borchia che non è possible interpretare chiaramente (incro-sbazione del metallo oppure bottone cui doveva corrispondere un gancio sottola tesa). La parte pirì alta della calotta termina con un cordoncino a rilievoed è sormontata da un bottone a larga capocchia convessa, decorata da uncerchio inciso campito da archetti contigui e da una rosetta.

Alla base della calotta, limitatamente alla meta anteriore, è applicatauna fascetta di lamina bronzea sbalzata divisa in due registri mediante trelìle di puntini ; nel registro superiore è contenuto tn kgmation, mentre inquello inferiore corre una sequenza di palmette contrapposte e concatenateda volute a S.

ELMO DI MON'IE BIBELE ::ì9

Alle due estremità deìla Jascia bronzea si sovrapponeva una lunga fogliadi lamina, con lobi a margini curvi, fissata alla base per mezzo di un chiododi ferro a testa Jarga che, trapassando la fascia e la calotta fermava ancÌrel'elernento di cerniera delìa corrispondente paraguancia, Un secondo chiodo.molto più piccolo, posto alla sommita, faceva aderjre la foglia alla superlìcieconvessa della calotta.

Le due foglie sono decorate col medesimo motivo. non però esattamenteidentico quanto a dimensioni e a particolari : due granrli volute a lira checircoscrivono un disco circolare formato da cordoni e solcature concentrici esormontato da una palmetta (in un caso a I e neÌl,altro a 6 petali) ;'neltondo superiore compare una palmetta capovolta entro due volute (cioò ilmotivo della fascetta di base), dalle quali partono due cirri, merrtre neglispazi rimasti vuoti dalla decorazione principale si collocano i petali di unapaÌrnel Ia e segmenli semicir,"olari,

I-e paraguance di forma subtriangolare aÌlungata con margini a lobiarrotondati, sono costituil,e ciascuna da due lamine di ferro sovrapposte dicui la pirì esterna reca Ia decorazione, mentre quelìa interna è liscii. Origi_nariamente erano fissate alla calotta mediante una cerniera di ferro ruotanteattorno ad un perno cilindrico, incassato nel rnargitre superiore rigirato cribattuto della lamina interna (F'ig.2). La decorazione è costituita da trecalotte circolari di lamina bronzea, lermate alla superlìcie da tre chiorti difero a larga capocchia che, nello stesso tempo, tengono unite le due piastredella paraguancia. Alla superficie della piastra esterna. jntorno ai [re tondi dibronzo è ancora visibile una decorazione incisa a solcature conoentriche, unadelle quali ò campita da segmenti radiali ; lo spazio vuoto delimital,o dailondi, oggi molto corroso, era probabilmente occupato dai petali di una grandepaÌmetta.

All'esLremità inferiore di eiascuna paraguancia, infìne, ò lìssato un chiododi lerro, leggermente angolato, che consentiva di lermare il sottogola.

L'elmo della tomba 14 di Monte Bibele si inserisce perfettarnente nellaclasse di esemplari di feno già raggruppata da II. Schaafflr e presa successi-vamente in considerazione da F. Coarelli nell,ambito di una tipologia preÌi_rninare di elmi di fero e di bronzot2. All'interno delle due sequenze proposteè comunque possibile delimitare ulteriormenle un gruppo di eÌmi che oÌtre

11. U. ScHAÀr.r, Kellische Eisenhetmc aus Vorròmischer ZeiL, iD l{rlttbuch desIìòtn*ch-(ìermanischen Zenttatmuseums MainzZl, tg7t-lltestschrilt Eundt I), pp.17i-Ì84,lisle 3, Abb. 29 (( Eisenlìclme mit Bronze-Appìicationcn »),

12. F. CoaRDLr-r, Un elmo con iscrizione latina arcaicr nl museo cli Cremona, in1.'nalie pftromaine el la Rome républicaine. Mitanges offerls A Jacques Heu|on I, Rom.\1976, pp. 163 t6,1, nola 25 (tipo A).

40 D-.tt I ELu vìI.Àr,l

àd:ìvere là calotta più o merro allungata ohe tende a rastremarsi verso l'alto,si distingue per ìa presenza di paraguance a piu ìobi cun ilinei c di guarnituredi ìamina bronzca applicate sia sulla calotta che sulle paraguance, Talegruppo, che di massima coincide col tipo A di F. Coarelli, per quanto riguardagìi esemplad di ferro si può ripartire in almeno tre sol,l,ogruppi, in base allaforma ed alla collacàzione delle appliques (Fig. 3) ;

.,\ 1. II prirro ha una fasceita di lamina sbalzaLa, generalmente solonella metà anteriore lungo I'orlo di base della calotta, due appÌiques ìateralia forma di {oglia (sempre di lamina sbalzata), paraguance di ferro decorateesternaùìente da tre borchie circolari di lamina bronzea oppure ricoperteper intero da una sagloma bronzea su cui è ripelulo lo sohema londamentaledelle Lre borchie, quasi sempre con ricca decorazione a motivi vegetalil3 :

Ì:1. Elenco gli esemplari di questo sottogruppo : Uuseo Civico di ImoÌà, elmo prove-nientr dà Iìivolà di lìiolo 1'crme (Vùllc del Senio), É, BRtzlo, NoLizie deqli scd\i 1891,

tr. 307; rn., Il sepolcrelo gaÌlico di I'Iontetorliùo prcsso Arcevia, in MonLlmenti anlichidei Lincei I\, tg0t, col. 753, nota 2; F. MaNcrNr, G. A. N{aNSUfiLLr, G. SusrNr, 1mol.1tlell' anlithilà, noma 1957, p. 181 n. t.ll (erroneamente indicato come clmo di bronzo)'frv. l, 2 icrroneamenLr indicàLo ìn diclascAlir

- p.259 come provenicnto ( dài IonLo-

roni (Casola VaÌsenio) ,) ; \r. Kpùr^, Le casque d'Amfreville-sous-les-Ilonts (Eure) etquelques prolrlèmes cte l'art celtique du rvo siècle {vant notrc &e, in ÈIud.es celliques li.y,1978, p. 407 noLà 6; ScHA,Lrr, Keìtische Eiscnhelmc..., p. 179, n. 8.

^ntiquarium di Bcrlino, provcnicnza generica ( dall' Umbria , (L. Oorrrrr,, Les casques

ptolo élrusques, ilrusques el ,Iaulois, Gand Ì914, p. 15; P. Jaconslrr,rl-, EotlrJ Cellic Att,Oxlord 194.1, p. 180, 11. l44J pI.85; ScE.{aFF, KelLische Eiscnhelmc..., p. 182 n. 15. Quesloclmo ha la fascetl,à che girà [Lrtto inlorno àlla c.ìlotla e lè paragÌrance interflmente rìvestitedi lamina brcnzca sbalzata.

Eìnìo provenicrìtc da Scrrà San Qùirico (Ancona) (perduto ?) B{tzto, Nolìtie dellircdui, Ì891, p. 307; ÌD., Il sepoÌcreto gallico di Monlefortino..., p. 753, nola ? (( elmo inframmenti... sopra I'orlo fascia di bronzo ornatà di palmette... calottà ornà1,à di sLupendàpalmeLta doppia che si svolgc ai làl,i delh palmetta stcssa... identico por la formà e gliornamenti r quello di Rivolà... prìr€ìgnatidi di femo rivestiLe per tutta lÀ superflcje digmnde piastra brcnzea l,uttà lavoràta a palmetle incise r). ScH,{aFF, KcltischeEis{}nhclme..., p. I80 n. 13, b. Per recuperi e nuovi scavi V. D. LoLLINT, Serrà San Quirico,in I Galli e l'Iralid, noma 1979,, p. l9Ì,

Ci$ico llusoo fìomàno di Brcscir, elmo da Gottolengo lBrescia), V. Arle e ciuilhrctnano,ìell' ltulia sellenbiofiale dalld repubblica alla lelturchia, Bologna 1964, I, tav. IV,0;II, p. .19, n.57;,\. RaMprNELr-r, Elmo gallico di Gottolengo (Brescia), in,siòrlam \rIII,Ì964-66, pp. 6l-6{; Scrr^,\rF, Keltische Eisenhelme..., p. 178, n. 5.

lllrsoo r\rchcologico di Forlì, elmo da Rocca San Casciano, L. PR,!-rr, Rocca San Ciì-sciano, in 7 Galli e I'Ilalid, pp. 133-136.

La fascia bronzca dell'elmo di Rocca San Casciàno ò dccoraLà con due cordoni longi-tudìnali a sbalzo, quelta di Gottolengo hà in piu Lrna Illa di borchiel,le circolùri.

I-o schcma delìa catera di palmette e dellc drìe grandi foglie lateràli si può ritrovarcanche su csempluri più complessi qr{ìnto iÌ decorazione applicata, quali gli eÌmi di,A.mlre-villo e di Caxosa, riLenuti prodotti nell'ambicntc senonico dell'Adiiatico o poco lontano(KRUra, Le casquc d'Amfreville..., p.410, 1ì9.2, p,4rg;1D., Celtes de Cispadane eL

Transaìpins rìLrx rvc et rrre siècles avant nolre òre: données àrcheologiques, in Sladierruscài XLVI, 1978, p. f61); lo slesso schema passa poi su elmi bronzci transalpini diproduzione celticfl, dove la dccorÀzione è interamcnLc incisa (es. l'elmo di Berru :

IL SCE,ÀAFF, Friihlatènezeitliche Grabfunde mil Helmen vom Typ Berru, in JahrbLtchd$ nbmisch-Germanischen Zenbalmt$eum, Mainz,20, 1973, Lavv. l6-21, pp. 81-106.

ELMO DI MONTE BIRNLE 4l

@\a l

A2 l3Fig. 3. * DiBc$ni schcmotici dei lipi di elmi di fcllo coll àppliqurs brouee '-\ l, A ?,

-{ iJ) ; À 2.1, cimo dì bronzo che imil lorlnà e decoftLzione di A 2.

DANIELE VITAI,I

A 2. Il secondo ò simile al precedente con la sola dillerenza nelle appli_ques Ìaterali di lamina che sono di forma circolarel! :

A ll. Il terzo non na la fascetta che orìa la base e le appliques di laminabronzea, generalmente di forma circolare, stanno o solo ai lati, o ai lati e suldavant.i e lalora sul retro deÌla calottar5.

Si potrebbe infine considerare come una versione in bronzo del sol,l,o-gruppo.\ 2la serie di elmi che. flvendo un analogo profilo della calotta eborchie applicate di lorma circolare, hanno la fascetta di base sostituita daun nastro con ricca decorazione a l,reccia ottenuta a bulino16.

14. )[onLcforlino tomba XI (BRrzr(], lÌ Bcpolcrcl.o gallico di Montefortino ..., co . 67j_674, tAv. VI, 10, clmo di ferro con fascia di borchictte circotar.it ; Mo[lefortino tomba XXVI(BRrzro, ll sepolcrcto di -llontefortino, coI.688, tav. Vl, ?1, elmo di femo con {ascia dipalmette conl.mpposte ànaloga a quelta dcgli esemplari di Rivola, Serra Snn Ouirico,( Umbria ,, Monte Bibelc, v. noLa l3), JacoÈsrnalJ Earlg Celtic ,4tt,1.146, p. lg6, pl. 86.l{onterenzio Vecchia (Nolrrle degli scaui, 1882, p. 432) di ferro con duc rosette circotaric [r. di lascia di bronzo (V. Chr. PtyRE, L,armemeol défensif dcs Gauìois en Émtìrr: cL enHomàgne : peNpectivcs hisl.orìques, in Studi Romallnoli Xt\., 196b, p. 85, fìg. Z).

15. trIontefortino tomba II (clmo di ferro con dtlr borchie tatcrali cd una ros ttasuUa frontc), tomba I (elmo di ferro con groBsa borchia su ciascun tato) (BRrzro, Il sepotcretL,di MonLcforlino..., coll.660-662, tav. Vl,4) ; NlonteforLino tombr XXII {BRrzro, It scpol-creto di \Iontefortino..., coll. 679-680, trv. VI, lbl ; Filo ,rano tomba X (E. BauucÀRrEr,,The gauljsh nccropolis of Filottrano in the ,\ncona trluseum, in Jourùal of the RogalAnthropologicdl lrulirule LXVII, t9:ì7, pp. 255,283, pÌ. XX , 7) ; perugia-trIontctucepod. «,\ra », Noli.ie deltli scari 1887, p. 169 (Museo poluEin Inv. rg33l.

Ì6. Filoltràrlo tomha XII (B,\UMGÀRTEL, The gauÌish necropolis..., pp. 262 ss., ?84,Pl. -\,\lll,3-5) ; Sàn cinesio |,Notizie degti scaui 1886, p.44, tav. t, Z; BÀoMo;iRrEL,'l'he gnulish necropolis..., Pl. XXItI,2) ; dal tcrritorio rti ìlacerata (at \Iusco di pesaro,Nolizie dcgli scdùi 188ti, p. 44; L DaLr,, Osso, cuidd iltustrutd det Museo Nazionate ili,trn.ond, Arrcona 1915, pp- 209-210 {di pro\.enicnzà incerta, ccrl.o dalla provincia dil{àcorAta, probabilmenLe dà S. Ginesio stesso r; B.{uMc_iiRr'Er., The gauÌish nocropolis...,Pl. XXII, 3) ; Monl,efortiùo tombc III, Xvtlt, XVII lBRrzro, I sepolcreto ati t{onte-lorLino..., coll. 662, 676, rispel.tivemente tipo tav. VI, Z, tav. VI,2, tav. VI, ll _ que6t'uìtimo con paragurìnc0 analogo a quello deÌla tomba l8 ma con calotta priva di decorazioneincisa) ; elnìo deÌlù collez. von Lipperheide conservato aI'Anl.iq[arium di Bctlino eindicàto come provcnieflLc « daÌla provincia di Roma » (Courrr,, C,'sques prolo étrusque$...p. 21, fig. l). l,o Schaaf ipotizza che qucslo sia l,elmo dela tomba llt di X{ontcfortino,descril.lo dàÌ Brizio, e che era slato venduLo a Iìoma (BRrzro, scpolcreto di MorteforLino,col. 662) ; se così fosse non è improbabilc che anche I'etmo con genedca proveniunza(dalÌ' Umbria » prevenga dal medesimo hÌogo (daua tombà I di l{ontefortino ? v. sopranota Ì3) ; clmo di Weisskirken (schizzo in Covrrt,, Casques prato-iirasqùes..., p. b, Lav. \., Zl.I Lro esemplari di Filottrano, S. Ginesio c Weisskirken presentàno inoltre la caratLcristicanrÌova dell' orlo ingrossato e con scanalaLure obliquc che si trova come compone[Lecostante dcglì elmi ctrusco-itatici piu recenti (es. i tipi B e C ali !.. CoaRELLT : Un eÌmocon iscrizionc..., pp. 165,168).

Oui non prendo irl considcrazione n' aìtra classo dì dmi à calotta di feì,ro che hànnotppliques di f(rro (generalmente borchie) in numero va.iabile c che soùo ala consialerarejl parallelo di qrrelli con appliques di ìamjna bronzea (es. }lonLc{ortiùo tomba IV, BRrzro,lÌ Bepolcreto di trIontcforLioo..., cott. 663-665, tav. VI, I j forse ,{leria tomba 59 (.1. eL. JEnÀssE, Ld nécropole pÉrcmaine d',4leli@, Paris t979, p. 3lb ss. ù. 10b6, pl. 1b6,tomba datàte 350-330 a.C-).

trLI{O DI À{OIiTE }IIBEI,E 'II]

Sulla base rìei pochi contesti alcheologici in grado di lornire uniì crono-ìogia assoÌuta17 si ricar.a che nessuno tÌe i sol,l,ogruppi sopra elencati ocr:upauno spazio ri-qtretto nel tempo. rna [,ut,l,i rientrano genericantente nel Ìungopcriodo tra la urclà dcl IV e gli ioizi del III sec. a.C. ll'aìtra parle. anchc ilrelenle lrvoro di V Iirur;r che prende in considerazione le sequenzc piirsigni{ical,ive per i dati di cronologia relaLiva rlei sepolcreti senon ici rlelleì'Iarche18 non consenl,e di rt,tribuire una datazioue.ìi singoli sotl,ognÌppi,ànche se concorre a restringere l'arco cronologico in cui essi furono dcposlincl corredo all'orizzonte a c 6 di MonLelortino er] al 6 di l'ilottrano (dall'ult,imol.erzo del IV al prinro l,erzo del Ill sec.,r.C.)1,.

Le variel,à presenli nelìa serie di elmi con nppìicazioni bronzee nonpossono quindi .ìttuaÌrìlenLe essere spiegate cotne dovuLe a produzionidistinte nel Lempo. avendo bene in rnen[e clre tra il momento della depo-sizione dell'elmo nelln l,outba e quello della sua fabbricazione der.'esseretrascorso un lasso di tempo difficjlc tla valutare"

Si prrt) invece riconosccrc che nello serie di elmi con applirlues di bronzo rlrneno nlarcàta o pcrcepibile Ia -rtandardizzazione che si riscontra piu tardinci tipi bronzei, più unilorrrri e con minimi inten-cnti di rifinitura20 : costantiper lorml e prodol,Le in serie -sono certalncnte la caloLta e le piastre dellcpiìrlguanoe (di ferro o di hronzo, foggiate per rnartellaLura) : la dotazionedi guarnit,ure di lamina bronzea e lu decorazione in generale apparteÌìgonoad una fase succe"qsiva del lavoro e. probabilmente, alla mano di unu persoladiversa dal labbro-fondilore che foggiava ll culol,La. Ogni elrrro rir,estito daappliques ha quindi una sua individualità, che può dipendere o da « rilini-tori » diversi (nclÌ'ambil.o di urro stesso o di vari oleliers) o dall'estro creativodi un solo artigiano. Mi pare chiaro però chc la quantità e Ia varietà di ehrririves[il,i dc rippliques di toggia divcrsa (che ne facevano oggetti di pregio.ricercati per la loro beììezza) non può essere attribuita ad un unico centro diproduzionc,

L'elrno è il prodotto ricercato. oggetto di cor.Ìu.Ìrercio o preda di guerra. i:

desLinat,o a liaggiarc e può quindi trovar-si anche in zone nroìto ìontrne rìalluogo di labbricazione2t ; tullavia la concentrazione maggiore del nost,rotipo è da colJooare nelle Nlarche e nclla vicinl iìrel rorrìàgnolaz2 per cui ì'arcarìi fabbricazione sinora individuata nell'Dlruria e nel l,azio2, dor-rà cssere;rmpliala includendori anche lali r"giuni.

17. V. le ciLazioni di ll tloarclli c l0 considolìzioni di \_. Krulr : Co.{RELLì, Un clmocon iscrizionc..., p. 165 rìotrì 25, p. 166 ùoiiì 29 ; KRUr,\, Les Sénons dc ì'\drià{i(tuc d àprèsl'arclr(iologi{f (prolegomèncsl, in Éludcs cellirtues \VIll, l9{ìt, p. 2l nota i{, pp. 3l-33.

lc. KFr ra, Lps S.nons..., pp. ;-3d.19. Knrir^. Lcs Sénons.... p. 20 flg. .r, 2l Ì3, 33 3,1.

2{). Ad os. i tipi (ì e D d.ììr cliìssitìcazionc del Coar.lli l(lo,\HrÌ.1r, lrn elmo coniscrìzio r..., f. t66 ss.l.

?1. E' il caso dell'eìmo di Amtrcvillo ittn|ra,.it. a nota 13,.?2. \'. la carl, rìi dislrìbuzione in Scn-{ar.r, Keltische Eise[helnìe....,\Lb.29, p. 18323. CoaRELì-ì, lin eìmo con iscriziono..., p. 163.

44 DÀNIELE VITALI

Iler tornàre al nostro elmo ed agÌi altri eseurplari che gli si possontralliancare2a si deve presl,are molta attenzione alla decorazione delle dueappliques a foglia, che sono verosimilmente riconducibili ad un modellocomune. anche se non si possono considerare prodotte tutte dal rnedesimoatelier o nel medesimo periodo. Negli esemplari di Monte Bibele (Fig. l), diRirola di.l'1iulo Tcflnc 'Fig.4 lr e lorsedi Serrjr:.in guirino, il nroliro dclla

Iig. 4. -

Foglie bronzcc degÌi clmi cti Rivote di Riolo termc (à sinistra), x dalt,Umbria(aÌ ccntrol e di Gottolengo (a destra). Disegni schemaLici.

paìmeLta sia sul disco di base che nel tondo di coronamento è espresso nelÌeIorrne consuete all'urligianato arl,islico etrusco-italico, che lo avwa recepitosoprai,[utto atlraverso ]a ceramica e i bronzi del mondo grecori, nell,appliquedell'elmo dell'Antiquarium di Berlino. invece, nel tonclo di coronàmentocompare uD motivo completamente diverso e cioè una testa umana conLorques al collo, delimitata da volute a lira che somigliano a Iigure ornito_morfe stilizzate capovoÌl,e (Fi*. 4 21zo ; nell'applique dell'elmo di Gottolengo

2.1. \r. nota 13.25. I-'appliquc laterale di Iìocca San Casciano (pRArr, oit. a nota 1g) è invece inlera-

mente occuprta da Lrna dccà palmclta sbalzala oon numerosi petali dalle estremitàarricciate, ohe ricorda moll,o da vicino quclle di aÌcune paragua[cc bronzee offerte in donond santuario di Pietrabhondante (V. tÌArrFAR,{Nr, L. FRAncrrr DÈLL,ORr.o, A. L,{ REGTNA,Cullure adriatiche antiche ati Abruzzo e Motise, TloÙrl 1978, p. 482, .l.av. g04, a, b).

26, V. JAcousrr.rÀL, Ea g Celtic ArI, pp. 16,84,86, dovc sono ciLati i modelli etruschiche copiano ornamcnti itaÌo-meridionali di lV sec. a.C., sui quali è una Lcsta umana inseritaentro mol,ivi llorcÀli. Nell' àmbito piir strettamènte ccntro_itaÌico si possono richiamàrei moLivi decoràtivi dclÌe apptiques dcl vaseltame brcrizco {oinochodi, stamnoi, leglie) irlcui teste umane (di sàtiri) sono associatc con palmcttc e con volìrte a testa animete(P. MARcoNr, Bronzi decorativi ctruschi det piceno, in Dealato I'II|,2, I9BB, pp. 26t_281)e Ìe bullc aureo sbalzate dcl sepoìcreto di Filol_trallo in cui una testa maschitc con copricapo(clìe ricorda ùn elmo con làscia sbalzata rlla base) è delimitatq da nìotivi ltoreali dipàlmette contmpposte a volute (It_a.Lr.' Osso, Gtlicld ittusttdtr.,,J pp. 221_222, flg. a p. 2gB).

ELMO DI MO\"TE BIBEI-[:

ò scomparsa anche la palmetta sovrapposta al disco di base e tutto risultaprofondamente mutato ; le due volute della lira hanno assunto ì'aspetto diIìgure animali (uccelli o cavallucci di mare) mentre nel tondo superiore si puòIorse riconoscere un fiore di loto sbilizzato (!'ig. 4, 3)r?.

I-e innovazioni che si manifestano negÌi ultimi due esemplari a livello distile e di contenuto. per quanto riguarda alcune figure (ìa testa umana, Ielìgure animali stilizzate) inserite in una cornice di matrice etrusco-italica, sipossono spiegare in modo diverso : senz'altro con ragioni cronologiche, nelsenso che il modello son motivi vegetali di tipo greco-etrusco è presuppostodagli ultimi due esemplari che - in grado diverso - lo superano e lo sop-piantano ;ma certamen[e va spiegato con ragioni di mutamento storico eculturale (le popolazioni gaìliche stanziatesi in Italia) che portano aÌladivulgazione, se non proprio aÌl'a{lermazione, di un gusto artistico nuovo,tradotto da un artigianato (in questo caso i decoratori degli elmi) che sidoveva esprimere per una committenza nuova -- boica o senonica chelosse - e che forse era anche costituito da maestranze immigrate di cuÌ[uraceltica-

L'esistenza di ateliers dei Senoni dell'Adriatico o dei loro vicini, sostenutada V. Kruta a proposito delt'elmo di Amfreville2s potrebbe essere ulterior-menie comprovata proprio dalle due ultime coppie di appliques bronzee,docurnenLi rninori caratterizzati da una inedita lacies stilistica-

La media valle dell'Idice, che nell'area gravitante su Monterenzio hafinora restituito due elmi di lerro con decorazione bronzea applicata2e, col

27. L'organizzazione generale dclle decorazione, rigorosamenl,e simmetrica nell,cscmplare di Gottolengo e I'inserimento di una maschera umàna nel contesLo di tipovegetale, richiamano anche gli esemplari t.ensalpini di pÌacche sbalzate, il cui ambitodi produzione ò st,ato individuaLo nella Renania e che si datano a partire datla fìne delV sec. a. C. (KRUIÀ, L',4r, cellique en Bohéme, les parures métaltiques (tu V. aùII. siècLe auant nolre òr?, Paris 1975, pp.21-23, ng.4,3,pt. III, 2 (ptacca di Chtum), p.22,nota 53 (ptacca di Kìein-AspergÌe), p.22, nota 55 (placca di Weisskirchen). Non si possononeppure ignorare i ganci di cinturone lraforati, concentrati nellà zonà marniana e noll,Italia settentrionale (cenlro di diflusioùe del tipo) (KRUri., Celtes de Cispaatane..,, pp. 152-t55) ed it motivo a lire zoomorfe e dei dnghi dei foderi di spadc della rcgione marnianac deìl' area carpatica, il cui proLotipo è staLo cercato neÌ repertorio decorativo etrusco-iialico (M. 52À86, La Gaule et les Celtcs Orientaux, in p.-M. Duval, - V. KRUra (ed6),L$ mouDemeùb celtiques d.u Ve au let sii)cle aùdnl notrc ère, Paris 1979, pp. t60-167).

28. E di quello di Canosa di Puglia (allo StaaUiche trIuseen di Bcdino (KrìurÀ, Lecasqùe d'À.mfreville..., pp. 407, 418-420; rD., Les Sénons..., p. 36).

29, Essi provcngono da due distinti sepoÌcrcti, da quello di llonte Bibete, di cuisi è già parlato, e da quello di Monterenzio Vecchia, ancora dà esplorure e sicuramente irrelazio[e con un àltrc vi]Iaggio d'attura di cui sono stàti trovati indizi. Distanza tm idue viÌlaggi, uno alÌa sioistm e l'àltro ella destra dell' Idice, Km. 6 ciroa, in linea d,aria.Vd. sopm nola t5.

45

46 DANIELE vIT.{r,I

procedere delle ricerche delìnisce sempre meglio la sua fisionomia di nodoitinerario che assurne rilevauza a partire dal IV sec. a.C.ao. La vallata costi-tuisce la direttrice piir occidentale di collegamento tra l,area padana el'Etruria, tuttavia, alcune testimonianze minori (ad es. Iìbule di tipo picenrl,pendagli Iìgurati d'avorio) sono indizio di sicure relazioni con l,area rne.lio-adriatica. Ad ulteriore riprova di questo rapporto stanno anchc i due eÌmisinora scoperti, che per caratteri tipologici e per l,associazione nel medesimocontesto comprensoriale richiamano le Marchesr,

Il fatto poi che l'elmo della tomba 14 di Monte Bibele si trovi associatoeon un'iscrizione etrusca che docuurenta un rome gentilizio etrusco lemminileè un elemento che rivela interessanti implicazioni sul piano storico e su quellodell'assetto sociale, anche semplicemente uell,ambito iistretto della comunitàdi Monte Bibele.

Dell'argomento mi sto occupanrlo in un,altra sedes2. ma risulla chiarorin da ora r"he ielmtr che ntrn a caso eotnpare in ulla tomba di guerrieroabbastauza ricca - costituisce l,emblema di un rango sociale elevato.L'associazione di una donna di ceppo etrusco con un cap-o_guerriero che per1l-"T!ltol rito funebre, tipologia del corredo3sr

"app"eie.rta l,elementodi novità culturale (novità che nel IV sec. a.C. si spiega coir l,immigrazione deiGalli) a mio avviso costituisce una dimostrazione chiarissima de"ll,avvenutaintegrazione, verosimilmente mediante legami matrimoniali, ìra r capi-guerrieri.dalÌe ricche tombe e le popolazioni non celtiche, di ceppo e culLuraetrusco-italica o etrusco-padana, radicate nella regione da o.,

".r"* gu."_

razionis4.

30. D,\LL' ÀGLro, GrusBERTr-GRUpproNt, Vrrar,r, l{ontc Bibcle..., pp. 26_29.jì1. I due sottogruppi A 1 e A B, infatti, si trovÀlo insiemo a Mìntetortino cd as€rrà _san Quirieo (',. note 13 e lb). va pure osscrvato che sino a questo momcnto ncssun

elmo di ferro è uscit-o dalle tombe bologncsi, e questo dato dcve essere pure tenuto present.e.L'attribuzione di un elmo di ferro al sepolcreto Benacci (in Arte e cit,;bà romana..., yot. It,p 42, n.,33) è erronea d!ìto che t'esempìare in questione era quero di Montercnzio vecchia

32. V. nota 9.33. Il cortedo dclla tomba l4 semlrra inscrirsi ncl quadro dei corredi con rmi dellc

Lombc senoniche, elabomto {ìa V. Kruta, meglio che nàn in queìlo (chc però risultr unpo'piil rccent€) di Bologna (KRUra, Le§!oiens de Cispadane. Éssai de palioe rnographieccltique, in

_Érùdes celtitlies l,'ytt, 1980, pp. 7_32) c pitr precisamentà a cavarro tra itglùp-p:

1-e D di ÙIontefortino (KRUrA, Les Sénons..., pp. 20 e s§.).3:1. Kaura, Les Boien§..., p. lb.

'Fingrazio Ia prof. Giovanna Bcrmonal Montanarir Soprintendcnte ai Bcni \rctìeo-Iogici dell'Emilia c Fomagna, per ta disponibilità riservatami._ ._.I gi."gr, sono stal.i eseguiti dalla Sig.na Anrra Maria Monaco e sono Btati finànziatidall' Isbituto di Archeotogi{ di Botogne; tc fotoglatie sono alella Sofrtntenaenza

,\reheologica dclÌ' Emitia o Romagnù,

ELMO DI MONTtr BIBELE 47

RÉsunÉ. - Trouoé récemment dans le conlecte de la riche séprtllure dincinérqlion d.'un guerrier équipé de l'épée laténienne, le casque à calotte de lerornée d.'appliques en tòle de bronze estampée de Monterenzio (prouince deBologne) appafitenl au groupe dit celto-ilalique, paùiculiètement bien repré-senlé chez les Sénons de I'Adriatique. Les éléments chronologiques lournts parle conleate lunéraire (dernier liers du IVe siècle) conlirmenl la ddalion delq série en plein IVe siècle au. n. è.

Daniele Vrral,rIBtituto di ArcheologiaVia Movembre, 7

401?3 Bologna (Itatial.