Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)...

Transcript of Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)...

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

1/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVIXVII secolo)*

Author: Valeria Manfrè (Universidad Autónoma de Madrid), Ida Mauro (Universitat de Barcelona)

Le collezioni di ritratti nella Spagna del Cinquecento

Durante la seconda metà del XVI secolo le gallerie di ritratti iniziarono a proliferare nelle capitali dei principali regni della PenisolaIberica. Alcuni esempi celebri furono quelle della regina Caterina di Portogallo, presso il palazzo Paço da Ribeira a Lisbona[1], e laserie dell'infanta Giovanna d'Austria, vedova di Giovanni Manuele di Portogallo, presso il monastero delle Descalzas Reales (da leifondato a Madrid nel 1559) in cui riuscì a riunire novanta ritratti dei membri della casa d'Asburgo[2]. Quando nel 1582 fece il suoingresso in questo monastero l'imperatrice Maria, sorella di Filippo II e vedova di Massimiliano II, i ritratti reali si trovavano riunitipresso il Quarto de los Reyes, una sala che accoglieva le effigi di Filippo II all'interno di una nutrita galleria familiare[3].

A Valencia, d'altro canto, già a partire dal 1541, Mencía de Mendoza volle dotare il palazzo reale di un ambiente capace diaccogliere una iconoteca dei membri della famiglia Mendoza e della casa d'Asburgo, in spiccato senso legittimista all'interno dellacorte vicereale di Ferrante, duca di Calabria, ultimo erede del ramo napoletano della casa d'Aragona. In questo gruppoeterogeneo di 59 dipinti si aggiungevano alle serie dinastiche, i ritratti di nobili e umanisti ispirati dal modello italianoquattrocentesco, che destinava lo sfoggio del ritratto allo spazio dello studiolo o della biblioteca[4].

La dualità di modelli è la stessa che si ripete nelle serie dei ritratti esposte presso i reales sitios del Pardo, dell'Alcázar di Madrid edel monastero dell'Escorial. Mentre quest'ultima ricorda soprattutto i circa 500 ritratti di uomini illustri riuniti tra il 1536 e il 1552da Paolo Giovio nella sua villa di Como[5], le restanti derivano dal ritratto codificato dalle gallerie dinastiche di Margheritad'Asburgo (reggente dei Paesi Bassi e, dal 1519, governatrice) presso la città belga di Malinas[6], e la nota serie di Mariad'Ungheria (sorella di Carlo V ed anche lei governatrice dei Paesi Bassi) presso la residenza di Binche. Del resto la galleriaallestista da Filippo II al Pardo[7] nei primi anni del suo regnato accolse ben diciassette dipinti provenienti dall'analoga iconotecadi Binche. Tuttavia, anche nella sala dei ritratti del Pardo si avverte una certa etereogeneità. L'ambiente architettonico fusuddiviso in due ordini: la parte superiore accoglieva quaranta cinque ritratti di Tiziano, Antonio Moro, Sofonisba Anguissola,Sánchez Coello e Lucas de Heere, al di sotto apparivano altri due ritratti, insieme alle vedute di Madrid, Londra, Valladolid eNapoli e le otto tavole di Jan Cornelisz Vermeyen con le imprese di Carlo V, immagini che rimarcavano la differenza tra i generipittorici esposti nella sala. I dipinti bruciarono nell'incendio del 13 marzo del 1604 ma la galleria dinastica, intesa come la partepiù importante della decorazione della sala, venne riallestita da Filippo III negli anni successivi[8].

Il ritratto ufficiale dell'impero spagnolo

Del resto quei ritratti, realizzati dai pittori di corte, avevano già codificato un modello che si diffuse rapidamente per tutte lecapitali provinciali della monarchia e si mantenne invariato per almeno tre secoli a dimostrare il successo di una proposta efficace sebbene austera utile per trasmettere un'immagine di autorità e di legittimo esercizio di potere. Per le "quattro parti delmondo" su cui si estendeva il dominio spagnolo, la propagazione di tale ritratto di apparato rappresenta tuttora una delle cifrecostanti della presenza di un antico potere spagnolo o dell'influenza subita dalla corte madrilena in territori formalmente nonsoggetti all'impero ispanico[9].

Anche in Italia i volti del potere dei viceré e governatori della casa d'Asburgo iniziarono ad arredare, a partire da fineCinquecento, i palazzi reali di Milano, Napoli e Palermo, avviandosi ad assumere una funzione politica e propagandistica[10].

L'estensione di questo modello di ritratto a tutti i rappresentanti del potere spagnolo nei suoi diversi regni è testimoniato dameravigliosi esempi come quello di Giovanni Battista De Lizaranzu, governatore della città di Milazzo e Brucula e cavalieredell'ordine di Santiago[11]. [fig. 1] L'ignoto artista del dipinto di Lizaranzu, non alieno da suggestioni fiamminghe, èestremamente attento ai dettagli ed esegue perfettamente il modello: figura in piedi, leggermente di tre quarti, con a fianco latavola (riferimento all'autorità dell'effigiato), fondo neutro, espressione severa, con uno sguardo che difficilmente cede allatentazione di fissare lo spettatore. La qualità pittorica del dipinto, la sicurezza d'impianto, la ricchezza dei particolari, che culminanel trionfale cimiero piumato, attestano le doti dell'anonimo ritrattista. Il governatore è rappresentato in posizione frontale, amezzo busto e in veste di condottiero con gorgiera, su un fondo scuro che ne esalta i minuti particolari dei ceselli dell'armatura.

La legittimazione dell'esercizio del potere, intrinsicamente legata a questo genere di ritratti, si può invece cogliere in un esempiotanto eloquente, quanto finora ignorato: una rappresentazione a penna di Masaniello, con il Vesuvio sullo sfondo, scalzo e vestitoda pescatore (come nel celebre ritratto di Onofrio Palumbo) ma con a lato la classica tavola di giustizia ed una "tenda da testa"che riecheggia perfettamente il modello ufficiale e sembra quasi collocare l'iniziatore della rivolta napoletana nella serie dei ritrattivicereali che venne realizzata a partire dal 1652[12]. [fig. 2]

Un (altro) precedente valenzano

Tornando a Valencia, è significativo che dopo la raccolta di doña Mencía, l'altra grande iconoteca esposta nella residenza deiviceré fu allestita da un italiano perfettamente inserito nelle dinamiche del governo dei regni della monarchia di Spagna. Ciriferiamo a Luigi Guglielmo Moncada, duca di Montalto, che durante gli anni del suo viceregno valenzano (16521658)commissionò una serie di ritratti dei suoi antenati al pittore (probabilmente fiammingo) Giuseppe Faciponti[13]. Il programmagenealogico riaffermava alla stregua degli affreschi delle sale Montalto (16361637), realizzate nel Palazzo Reale di Palermo,che raffigurano le imprese epiche di Pietro e Raimondo Moncada l'ossessione del committente per la propria genealogia,rimarcando il valore celebrativo che il nobile siciliano intendeva perseguire attraverso la pittura[14].

La raccolta di ritratti valenzana è davvero suggestiva se la consideriamo all'interno dello scambio culturale fra i regni dellaMonarchia, in quanto rappresenta l'assimilazione di un modello spagnolo che, dopo essersi imbevuto di esperienze italiane, tornain Spagna rinvigorito. Inoltre va legata alla serie (parziale) di ritratti di viceré sardi, commissionata dal Moncada durante il suo

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

2/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

governo della Sardegna (16381649)[15], dove un'altra volta il nobile siciliano coglie l'occasione per esaltare i suoi antecessoridinastici e politici (in questo caso Miguel e Gastón de Moncada, viceré a Cagliari, rispettivamente, tra 1578 e 1590 e tra 1590 e1595). Ma soprattutto è questa la prima serie dinastica italospagnola a essere diffusa in maniera programmatica attraverso lastampa, con il volume del padre Giovanni Agostino Della Lengueglia (istitutore del figlio del Moncada, Ferdinando), Ritratti dellaprosapia, et heroi Moncadi nella Sicilia (Valenza 1657)[16]. Questa «opera historicaecomiastica» in due volumi, riproduce in unasorta di "galleria cartacea" l'impresa pittorica realizzata da Faciponti nel Palazzo Reale di Valenza, perpetrando la memoria deisuoi antenati attraverso le incisioni di Pedro de Villafranca che illustravano i cammei biografici redatti da Della Lengueglia, per«schierare agli occhi del mondo [...] risuscitando qui dentro con la scoltura le imagini degli Heroi, e gli Heroici lor fatti con lascrittura»[17].

Molti dipinti originali sono ancora esistenti e permettono svolgere un confronto con la riproduzione a stampa, che risultaparticolarmente utile per il tipo di studio che si illustrerà in queste pagine.

Le gallerie di ritratti dinastici a stampa, possono essere ricondotte all'interno della committenza asburgica al successo delleimprese xilografiche commissionate dall'imperatore Massimiliano I d'Asburgo (basti pensare all'arco di trionfo a stampa realizzatoda Dürer)[18], e trovano a fine Cinquecento un esempio importante, per quanto riguarda la raffinatezza del risultato, neitrentatré ritratti naturali, de duchi, et duchesse di Milano, e compendio delle lor vite che occupa il quarto volume dell'opera delpittore, architetto e cosmografo Antonio Campi, Cremona fedelissima, dedicata a Filippo II e pubblicata a Cremona nel 1585[19].La serie di immagini ducali, concepita con evidente intenzione encomiastica e celebrativa, fu affidata principalmente all'abilitàartistica di Agostino Carracci[20] che traspose in splendide illustrazioni i disegni di Campi, racchiusi entro una cornice ovalecorredata di iscrizione[21]. Per garantire il valore documentale della sua raccolta di immagini, Campi non esitò a citare le fonti(dipinti, medaglie, monete e sculture) che utilizzò per realizzare i disegni[22]. Anche in questo caso la prossimità di modellicelebri, come la raccolta comasca degli uomini illustri di Giovio, non va tralasciata, ma soprattutto bisogna sottolineare che nelvolume di Campi si trova la prima successione dinastica con uno spiccato valore legittimante (si susseguono senza alcunainterruzione le immagini di Visconti, Sforza e Asburgo) edita in un regno italiano governato dalla monarchia di Spagna.

L'esempio venne seguito a distanza di pochi anni nella serie dei re di Napoli di Scipione Mazzella, con Le vite de i re di Napoli. Conle loro effigie dal naturale, pubblicate nel 1588[23], successivamente arricchite e riedite nel 1594 ed infine annesse in versioneriassunta come compendio alla Descrittione del Regno di Napoli del medesimo autore (seconda edizione, 1601)[24]. Anche quiritornano a succedersi accompagnate da un breve profilo biografico le immagini di re normanni, svevi, angioini e delle cased'Aragona e d'Austria, di cui si rivela di volta in volta la fonte iconografica[25].

La pubblicazione delle due opere di Mazzella e Campi non va intesa come una semplice coincidenza, se non come l'emergere diun'attenzione diffusa per i temi dinastici (negli stessi anni la Generalitat de Catalunya commissionò al bolognese Filippo Ariosto larealizzazione di una serie di 54 ritratti di conti e sovrani[26]) ed un episodio della storia ancora da scrivere della circolazione delleimmagini incise, all'interno dei regni della corona spagnola.

Le serie a stampa dei ritratti vicereali

Un altro tassello di questa storia è rappresentato dalle dirette discendenti dei volumi di Della Lengueglia, Mazzella e Campi, ossiale stampe che lasciarono testimonianza di tre delle quattro gallerie di ritratti dei viceré e governatori dei regni italiani dellamonarchia. L'unica a non essere documentata dall'incisione è la serie già citata di Cagliari, che fu anche quella che rimaseesposta più a lungo in una residenza vicereale, siccome ancora nel 1861 la Guida di Giovanni Spano segnalava la presenza nelPalazzo Regio dei ritratti dei viceré spagnoli[27].

In quel 1861, anno di nascita del nuovo stato italiano, le raccolte di Milano, Palermo e Napoli erano state già rimosse da tempodalle sale dei rispettivi palazzi reali, condannate come ricordi troppo ingombranti dell'antica dominazione straniera.

Le serie a stampa in questione, sebbene realizzate in momenti e circostanze diverse, assumono adesso un valore fondamentaleper la ricostruzione delle raccolte originali, che insieme dovettero arrivare a contare circa 300 dipinti[28], apparentementescomparsi senza aver lasciato particolari tracce documentali.

La stampa celebrativa del governo spagnolo nello Stato di Milano

La prima delle tre serie di incisioni è quella che riprodusse nel 1666, in maniera davvero schematica, i ritratti dei governatorimilanesi, che a partire da fine Cinquecento Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla (governatore in due diversimomenti, dal 1592 al 1600 e dal 1610 al 1612)[29] iniziò a far disporre nel porticato del giardino del palazzo regio ducale. Ilcondestable diresse una profonda riforma della residenza dei governatori[30] in vista del passaggio per Milano della futura reginadi Spagna, Margherita d'Austria (1598). Le diverse opere portarono alla creazione di una nuova sala da ballo (chiamato saloneMargherita in onore della regina) e alla decorazione di diversi ambienti, tra cui il porticato dei ritratti. I primi ritratti voluti dalVelasco (13 governatori e tre monarchi) furono realizzati dal fiammingo Valerio Diependale (italianizzato in «Profondavalle»), isuccessivi furono opera di altri artisti milanesi, tra cui Panfilo e Giovan Francesco Nuvolone.

Un'altra riforma interessò il palazzo regio ducale per accogliere il passaggio dell'infanta Margherita Teresa, figlia di Filippo IV, nel1666, che si recava da Madrid alla corte viennese del suo sposo, l'imperatore Leopoldo I. Il governatore Luís Ponce De León,stando alla cronaca di Galeazzo Priorato,

ha fatto riformare, e rimodernare quasi tutto il medesimo Palazzo, con havervi fatti diverse opere bellissime, come si dirà,con spesa di più di cento milla scudi, [...] onde se prima era bello, e commodo nella vecchia forma, tanto più è mirabile, emagnifico adesso, che sono perfetionati i lavori, che S.E. con ogni pontualità vi hà fatto aggiongere, cavati dal suo raroingegno, habile ad ogni intrapresa grande, e maestosa[31].

Al mecenatismo fastoso di Bartolomeo III Arese (15901674), conte di Castel Lambro e Presidente del Senato si deve invecel'organizzazione di un evento festivo in onore dell'Infanta presso il suo palazzo di Porta Vercellina (ora palazzo Litta, in corsoMagenta). A detta del segretario Gorani, che prese parte all'evento festivo, per il festino la superficie esteriore del palazzo furicoperta:

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

3/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

con due ordini di tappezzaria di Fiandra uno sopra l'altro tutto il tratto per di fuori della Casa con li ritratti in piede di tutti ipersonaggi austriaci più celebri, e fece scorrere una fontana di vino che durò tutto il doppo pranso[32].

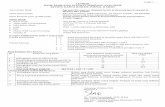

I ritratti, degni difensori del prestigio dinastico dei sovrani austriaci, erano una presenza consueta negli apparati checomponevano e accompagnavano le entrate reali, e nella Milano del 1666 vennero ripetuti anche in una grande stampa(dimensioni approssimate 110x40 cm) che, sotto il titolo di Governatori principi che hanno retto lo Stato di Milano[33], riassumevail governo spagnolo dello Stato di Milano. All'interno di ovali si inseriva una riproduzione xilografica del ritratto dei monarchi,seguita da quelli che in loro nome avevano governato lo stato di Milano. Ogni immagine era accompagnata da un brevissimoriassunto del governo di sovrani e governatori, e riproduceva quelle «effigi da dotta mano delineate secondo le forme che di lorosi vedono al vivo dipinte nella Regia Sala di questa Corte Ducale di Milano»[34]. [fig. 3] L'unico esemplare di questa stampa èstato rintracciato presso le Civica Raccolta delle Stampe «Achille Bertarelli» di Milano, dove il grande "foglio volante" si trovaritagliato in frammenti rettangolari uniformi di 10,5x15,5 cm rilegati in un unico volumetto.

A partire da queste piccole e semplici riproduzioni ci è stato possibile recuperare altre stampe, di migliore qualità, che dimostranoun'identica origine e rivelano la funzione di questi ritratti dipinti "al vivo" quali autentici prototipi ufficiali, una sorta di "vere effigi"per la diffusione delle immagini sia dei monarchi che dei governatori.

Il Teatro eroico napoletano

Non conosciamo la data dello smembramento della stampa della Bartarelli (in ogni caso precedente al XX secolo), ma questarilegatura in forma di librettocompendio della storia della Milano spagnola appare in ogni caso influenzata dal successo di operecome quella di Campi (riedita a Milano nel 1645[35]), delle biografie di uomini illustri corredate da ritratti (si pensi alle Vite diVasari o agli Elogii di Lorenzo Crasso, che includono molti ritratti di viceré e governatori[36]), ma anche dell'opera in tre volumi diDomenico Antonio Parrino, Teatro eroico e politico de' governi de' viceré del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando ilcattolico fin all'anno 1683[37].

Il lavoro di Parrino edito tra il 1692 ed il 1694 introduce la narrazione di ogni governo vicereale con un ritratto a stampa, trattodalla serie allestita nel 1652 in un ampio salone del Palazzo Reale di Napoli, reso adeguato alle rappresentazioni teatrali da unviceré amante del melodramma come il conte d'Oñate (16481653)[38].

Nell'avvertimento ai lettori, Parrino esprime le difficoltà incontrate nella stesura della storia dei diversi governi e che per«appagare il desiderio dei curiosi [...] ho aggiunto i Ritratti de' medesimi Viceré, presi da quelli ch'adornano degnamente unadelle Sale, o siano Galerie del Palagio Reale»[39]. Le incisioni, di qualità decisamente superiore a quelle milanesi, furonorealizzate dal principale incisore al servizio della corte vicereale nella seconda metà del Seicento, Federico Pesche[40], la cui firma(per esteso o con il monogramma «F.P.») appare su quattro ritratti a stampa distribuiti nei tre volumi[41].

Anche se i ritratti firmati sono davvero pochi, la mano che eseguì gli altri non sembra molto diversa e, sebbene Francesco deGrado firmi le antiporte allegoriche "di invenzione", è probabile che le lastre "di riproduzione" fossero affidate tutte al Pesche,giunto ormai alla fine di una lunga carriera in cui in diverse occasioni aveva dato prova della sua perizia nella riduzione a stampadei ritratti[42].

Come è normale che accada per una collezione di ritratti commissionata dopo 150 anni dall'inizio del governo spagnolo, le effigi didiversi viceré del Cinquecento e di inizio Seicento sono completamente inventate, ricondotte ad alcuni stereotipi figurativifacilmente riconoscibili nell'insieme dei ritratti (il religioso, il soldato e l'uomo di corte[43]). L'ultimo viceré per il quale funecessario, in mancanza di fonti iconografiche, ricorrere a un modello fu il III duca d'Alcalá (viceré dal 1629 al 1631),rappresentato in vesti da uomo di corte, con abito scuro, golilla o lechuguilla, baffetto, capello leggermente ondulato lungo finoalle orecchie. I ritratti che gli succedono sono tutti chiaramente tratti da originali pittorici eseguiti in presenza dell'effigiato, ed inessi risulta anche maggiormente leggibile il riferimento inserito nel paesaggio che spesso si intravede alle spalle del viceré diturno. Questi luoghi fanno riferimento alle opere promosse dai viceré nel corso del loro governo: nello sfondo del Monterreyappare il Vesuvio ed il convento costruito alle falde del vulcano dopo l'eruzione del 1631, in quello del Medina de las Torres sivede palazzo Donn'Anna, la villa di Posillipo di proprietà della moglie, Anna Carafa, in quello del conte di Peñaranda la chiesa diSanta Maria del Pianto, in quello di Pedro Antonio de Aragón l'ospedale di San Pietro e Gennaro dei Poveri...

Questi riferimenti "parlanti" non dovevano essere un'aggiunta di Pesche, inserita magari su consiglio dell'autore/editore,Domenico Antonio Parrino, al fine di rendere maggiormente didascaliche le incisioni del suo testo, ma dovevano probabilmenteessere ripresi direttamente dal dipinto originale, adattandoli al formato ovale della stampa. Questa ipotesi è confermata da unpassaggio della guida di Carlo Celano (1692) in cui si descrive il ritratto del conte di Oñate e si dichiara che il viceré erarappresentato con ai suoi piedi «un lupo ed un agnello che mangiano assieme, per dimostrare che dopo aver sedati i rumoripopolari, di avere introdotta nel regno colla sua giustizia una quiete grande»[44]. [fig. 4]

Questo riferimento simbolico si vede nella stampa di Pesche in un riquadro, a modo di finestra, alle spalle del viceré, ed è moltoprobabile che tale soluzione venisse adottata per tutti i dipinti, originariamente a corpo intero, della serie[45].

Del resto, gli elementi allusivi sul fondo erano già presenti nei ritratti Quattrocenteschi e, significativamente, in quelli della corteasburgica di metà Cinquecento, come dimostrano i ritratti che decorarono il castello di Ambràs, attualmente la principaleiconoteca asburgica che conservi ancora traccia della maniera di pensare, disporre e contemplare le serie dei ritratti dinastici nellaprima età moderna. Se si osserva il ritratto dell'imperatore Carlo II di Stiria, ad esempio, si vedrà che le fortificazioni inserite nelpaesaggio dello sfondo sembrano seguire l'architettura di un castello determinato. [fig. 5]

L'impaginazione di questa serie imperiale doveva proprio corrispondere a quella seguita per gran parte dei ritratti napoletani e siritrova, significativamente, nei ritratti di alcuni membri di casa Moncada commissionati dal duca di Montalto, come in quellodavvero notevole di Guglielmo Raimondo VI Moncada del Palazzo Butera di Palermo, di cui non si conosce una datazionecerta[46] ma che fu realizzato certamente prima del 1657, anno in cui fu riprodotto a stampa nel volume di Della Lengueglia.[fig. 6]

La figura in piedi, la tenda, il tavolo, il paesaggio (ripresentati fedelmente nella riproduzione a stampa nel volume) ripetono tuttigli elementi dei dipinti napoletani, a cui va aggiunto lo stile, così vicino a quello di Stanzione, che insieme alla sua scuola eseguì laprima commissione di ritratti disposta da Oñate[47].

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

4/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

Il duca di Montalto soggiornò proprio a Napoli nel luglio 1652, in una sosta del suo viaggio verso il viceregno di Valenza, erisiedette a Palazzo, dove Oñate fece recitare in suo onore diverse opere nella nuova sala che poche settimane dopo avrebbeaccolto i ritratti. La visita di un mecenate, appassionato per la ritrattistica come il Moncada, reduce dall'ammodernamento dellaresidenza dei viceré di Sardegna, potrebbe aver esercitato un'influenza sulla riforma del palazzo promossa da Oñate ed, inparticolare, sulla decisione di commissionare la serie dei ritratti. Ma, in base a quanto esposto finora, è possibile vedere nelritratto palermitano di Guglielmo Raimondo IV Moncada un ricordo di una produzione stanzionesca di ritratti ufficiali, di cui restanoadesso pochissime tracce?

Su queste ipotesi continueremo le nostre ricerche, per il momento sottolineiamo le evidenti "assonanze" e la necessità di apriregli scenari locali per parlare, ancora una volta, della continua circolazione di idee e modelli veicolata dalla mobilità dei ministri tra ivari regni della monarchia.

Le ragioni e la memoria del testo di Parrino, a Palermo

Il viceré Francisco de Benavides, IX conte di Santisteban del Puerto, fu il principale promotore del Teatro Eroico di Parrino

non solamente si è compiaciuto di comandarmelo, ma me n'ha parimente somministrata l'idea, mosso da un eroicosentimento, di non lasciare più lungo tempo abbandonate alla discrezzione dell'antichità, e sepellite nelle tenebre dell'oblivionele geste più gloriose di tanti illustri Personaggi, la maggior parte de' quali sono della sua Nazione, che dal tempo del GranCapitano sino al presente han maneggiato le redini del Governo del nostro Regno, e fatto gustare a' sudditi la soavità delladominazione de' Monarchi Aragonesi ed Austriaci[48].

Del resto il Santisteban aveva già dato dimostrazione del suo interesse per mantenere viva la memoria del governo vicereale,esaltando la sua antichità e la sua buona reputazione, durante il suo mandato vicereale in Sicilia (16781687)[49], dove avevarinforzato il controllo spagnolo dell'isola dopo la rivolta di Messina (16741678).

Proprio come avvenne durante il mandato napoletano del conte di Oñate, che fu immediatamente successivo alla rivoluzione diMasaniello, il recupero del Regno richiese l'uso di tutti gli strumenti di persuasione atti a ristabilire e rilegittimare il governo deiviceré. In questo processo, tanto a Napoli, come a Palermo, la creazione di una sala che accogliesse le immagini dei viceré giocòun ruolo importante.

Il conte di Santisteban dispose i ritratti all'interno della galleria edificata nel Palazzo Reale di Palermo ai tempi del viceréBernardino de Cardines, duca di Maqueda (15981601). La nuova decorazione di questo ambiente, sulle cui pareti furono esposti itrentasette ritratti dei viceré, da Ferdinando de Acuña, conte di Buendía (14891494), fino al viceré Santisteban, probabilmentesostituì l'originale decorazione degli inizi del XVII secolo, così come ci suggerisce la descrizione della cerimonia festiva per le nozzedi donna Giovanna d'Austria (nipote di Carlo V) e Francesco Branciforti principe di Pietraperzia[50]. In attesa di risposte piùprecise sull'assetto della galleria antecedente la decorazione che fu avviata nella seconda metà del XVII, ricordiamo l'unicatestimonianza iconografica che fa parte di un più ampio repertorio di immagini. Ci riferiamo alla tavola inserita nel noto codiceillustrato Teatro Geografico antiguo y moderno del Reyno de Sicilia, completato il 1 maggio del 1686 che raffigura la sala dellagalleria ai tempi del viceré Santisteban. [fig. 7]

Tuttavia, dei trentasette ritratti vicereali, insieme a quelli realizzati successivamente al viceregno del Santisteban non rimanenessuna traccia. Com'è stato affermato da Antonio Mongitore (16631743)[51], con l'incoronazione a Palermo di Carlo diBorbone, avvenuta nel maggio del 1735, i ritratti furono sostituiti con quelli dei sovrani che avevano regnato in Sicilia, da RuggeroII a Carlo II, mentre i ritratti dei viceré asburgici furono destinati alle restanti sale del palazzo.

Il nobile palermitano Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca (17201802) riporta le medesime notizie

Le Pitture che oggi si veggono che sorgono nelle anticamere promosse vennero dal conte di Santo Stefano Benavides vicerél'anno 1680. Ma le presenti che si espongono dagl'istessi Principi si rinnovarono nel 1738 dalla Maestà di Carlo Borbone re diSicilia glorioso monarca oggi di Spagna, raccomandandone l'opera al bravo pittore Guglielmo Borremas detto il Fiamengo neldi cui tempo pur anche Zeusi[52].

Malgrado la presunta distruzione e lo smembramento delle quadrerie della penisola italiana, è possibile recuperarne la memoriaattraverso la riproduzione a stampa.

Nel caso del regno di Sicilia, il ritrovamento di stampe di traduzione ha presentato numerose difficoltà, sicché non si è pervenuti,fino ad oggi, a stampe che possano essere rapportate con la galleria dei ritratti dei viceré del 1681. Succesivamente alladecorazione della galleria, sempre per volere del Santisteban, venne pubblicata l'opera letteraria di Vincenzo Auria, Historiacronologica dei viceré di Sicilia (Palermo 1697), che a differenza del già citato Teatro eroico, non presenta alcuna traduzionecalcografica della serie palermitana. L'esiguità di riproduzioni incise è compensata dai disegni di Francesco Maria Emanuele eGaetani, marchese di Villabianca (17201802). I suoi ritratti erano comunque destinati a un uso e a un pubblico certamentecircoscritto e non aderiscono, o almeno non appagano in pieno, la funzione di trasmissione di messaggi politici a grande scalaattuata attraverso l'opera incisa[53]. [fig. 8] L'opuscolo racchiude una serie di disegni che integra sino gli ultimi decenni delSettecento i ritratti dei viceré, da Juan Francisco Pacheco, duca di Uceda (16871696) a Felipe López y Royo, Presidente del regnonel 1795, che via via avevano aggiornato la galleria palermitana del 1681. Il marchese di Villabianca, come del resto per gli altriesempi qui presentati, non procede a una traduzione grafica dell'ambiente palaziale ma preferì inserire i busti dentro una corniceovulata, ricordando le scelte adottate nell'opera di Parrino.

Le vicende particolarmente complesse della realizzazione e dispersione dei ritratti, dal loro dilatarsi su un arco cronologicopluridecennale, all'impiego di numerosi artisti di differenti generazioni, non sempre ha permesso, per ciascuna delle pinacotecheitaliane, il ritrovamento di fonti o modelli (dipinti, disegni o stampe). Indicativa in tal senso è la disomogeneità della produzionecalcografica, talvolta particolarmente esigua come avviene per la Sicilia o più cospicua per altre realtà della penisola, dove sitrasforma in strumento per il recupero della memoria del passato[54]. In questo senso, la ritrattistica fu un autentico teatro dellamemoria e servì a ricordare, fino all'avvento dei primi moti unitari, l'antico vincolo e la continuità dinastica che univa la CoronaAsburgica ai propri domini.

Per questa ragione, non è nostro interesse dare la caccia a questi dipinti uno ad uno, ma semplicemente restituirgli l'importanzache ebbero al loro tempo, un cospicuo repertorio pittorico all'interno del fervente scambio di messaggi non solo tra centro e

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

5/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

"periferia", ma soprattutto tra una "periferia" e un'altra, per la ricostruzione delle immagini e dei codici di rappresentazione delpotere spagnolo nei regni italiani.

IMMAGINI

Fig. 1. Anonimo, Ritratto di Battista De Lizaranzu, governatore della città di Milazzo e Brucula, Palazzo Mazzetti di Asti

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

6/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

Fig. 2. Disegno a penna di Masaniello. Pubblicato in Storia di Napoli (vol. VII, 1972)

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

7/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

Fig. 3. Sezione dedicata al governatore Luís de Benavides della stampa Governatori principi che hanno retto lo Stato di Milano(Milano [1666] ) Milano, Civica raccolta delle stampe "A. Bertarelli"

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

8/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

Fig. 4. Ritratto del viceré di Napoli conte di Oñate. Da D.A. Parrino, Teatro eroico e politico (vol. II, 1694)

Fig. 5. Ritratto dell'imperatore Carlo II di Stiria (particolare). Viena, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

9/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

Fig. 6 Ritratto di Guglielmo Raimondo VI Moncada. Da Giovanni Agostino Della Langueglia, Ritratti della prosapia, et heroi Moncadinella Sicilia: opera históricaecomiastica (Valencia 1657)

Fig. 7. Galeria de Palermo, in Teatro Geografico antiguo y moderno del Reyno de Sicilia (1686). Madrid, Biblioteca del Ministeriode Asuntos Exteriores y Cooperación

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

10/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

Fig. 8. Ritratto del viceré di Sicilia Juan Manuel Pacheco, marchese di Villena. Da F.M. Emanuele e Gaetani, marchese diVillabianca, Delli ritratti de' viceré di Sicilia (post. 1795). Pubblicato in Viceré e pretori di buona e cattiva fama (Palermo 1988)

* Lavoro svolto all'interno di due diversi progetti di ricerca, per Valeria Manfrè, "El Greco y la pintura religiosa hispánica"(HAR201234099), dell'Universidad Autónoma de Madrid, per Ida Mauro, "Poder y representaciónes en la Edad Moderna: redesdiplomáticas y encuentros culturales en la monarquía hispánica (15001700)" (HAR201239516C0202), dell'Universidad Nacionalde Educación a Distancia (UNED).

[1] A. Jordan, Retrato de Corte en Portugal. O legado de António Moro (15521572), Lisbona 1994, pp. 79103.

[2] Alla morte di Giovanna d'Austria i ritratti passarono in dotazione a Filippo II. C. Pérez Pastor, Inventarios de la infanta doñaJuana, hija de Carlos V1573, in Noticias y documentos relativos a la Historia y literatura española II. Memorias de la RealAcademia Española, tomo XI, Madrid 1914, pp. 363373.

[3] M. Falomir Faus, Imágenes de poder y evocaciones de la memoria. Usos y funciones del retrato en la corte de Felipe II, inFelipe II. Un monarca y su época, Madrid 1998, p. 215.

[4] Y. San Gil, Les galeries de retrats a la València barroca. La construcción de la memòria, in «Afers», 70 (2011), p. 657.

[5] Sulla serie dei ritratti allestita da Paolo Giovio vd. L.S. Klinger, The portrait collection of Paolo Giovio, tesi dottorale, PrincetonUniversity, 1991; F. Minonzio, Il Museo di Giovio e la galleria degli uomini illustri, in E. Carrara, S. Ginzburg (a cura di), Resti,immagini e filologia nel XVI secolo: atti delle giornate di studio, Pisa, Scuola Normale Superiore, 30 settembre 1 ottobre 2004,Pisa 2007, pp. 77146.

[6] Sulla galleria dei ritratti di Margherita d'Asburgo e la sua importanza come un modello che seguirà la nipote Maria d'Ungheriasi veda lo studio di D. Eichberger, Margarita de Austria y la documentación de su colección de Malinas, in F. Checa Cremades (acura di), Los Inventarios de Carlos V y la familia imperial, 3 vols., Madrid 2010, pp. 23372349.

[7] Sulla galleria del Pardo e i ritratti provenienti dalla collezione di Binche vd. M. Kusche, La antigua Galeria de Retratos delPardo: su importancia para la obra de Tiziano, Moro, Sanchez Coello y Sofonisba Anguissola y su significado para Felipe II, sufundador, in «Archivo Español de Arte», 253, 255, 257 (19921993), pp. 128, 136, 261292.

[8] A differenza della galleria allestita da Filippo II, che comprendeva ritratti della famiglia reale, di nobili, artisti, vedute e nani,quella di Filippo III fu una galleria dinastica che non lasciava spazio a personaggi di sangue non reale. M. de Lapuerta Montoya,

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

11/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

La Galería de los Retratos de Felipe III en la Casa Real de El Pardo, in «Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional», 143(2000), pp. 2839.

[9] Bastino come esempio alcuni ritratti cinqueseicenteschi di casa Della Rovere, pubblicati in P. Dal Poggetto (a cura di), I DellaRovere: Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano, Milano 2004.

[10] V. Manfrè, I. Mauro, Rievocazione dell'immaginario asburgico: le serie dei ritratti di viceré e governatori nelle capitalidell'Italia spagnola, in Ricerche sul Seicento napoletano. Saggi e documenti 20102011, Napoli 2011, pp. 107135.

[11] Il ritratto del governatore siciliano (olio su tela) si trova esposto presso il Palazzo Mazzetti di Asti, sala dello Zodiaco,attualmente gestito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

[12] Il disegno a penna, tratto da una relazione manoscritta della rivolta, sembra essere stato pubblicato solo all'interno dellaStoria di Napoli diretta da Pontieri (vol. 7, Napoli 1972), senza informazioni esatte sulla sua origine) e non appare nello studio,ricco di esempi, dedicato all'iconografia masanelliana, R. De Simone (a cura di), Masaniello nella drammaturgia europea e nellaiconografia del suo secolo, Napoli 1998.

[13] B. Mancuso, L'arte signorile d'adoprare le ricchezze. I Moncada mecenati e collezionisti tra Caltanissetta e Palermo (15531672), in L. Scalisi (a cura di), La Sicilia dei Moncada: le corti, l'arte e la cultura nei secoli XVIXVII, Catania 2006, pp. 85151. Inrelazione alla committenza Moncada risulta indicativa la presenza di Faciponti, pienamente inserito presso la corte palermitana epresunto autore di un ritratto a figura intera dello stesso duca. Vd. V. Abbate, Due opere, un contesto, in Pittura e mito. Dueacquisizioni per Palazzo Abatellis, Palermo 2006, p. 33 e nota 86, p. 51.

[14] Vd. i saggi contenuti in due volumi curati da Lina Scalisi, dove il tema viene presentato sotto diversi aspetti, L. Scalisi (a curadi), La Sicilia degli heroi: storie di arte e di potere tra Sicilia e Spagna, Catania 2008; Eadem, La Sicilia dei Moncada cit.

[15] Su questa serie ci sia permesso di rinviare a Manfrè, Mauro, Rievocazione dell'immaginario cit., pp. 115117.

[16] L'opera di Della Lengueglia è accessibile online http://books.google.es/books?id=Y3RLML4Mbj8C&printsec=frontcover&dq=della+lengueglia&hl=en&sa=X&ei=vkG2U4jaAuaW0AWDtoGIDQ&ved=0CFgQ6AEwCA#v=onepage&q=della%20lengueglia&f=false(consultato l'ultima volta il 14 giugno 2014).

[17] Dalla dedica al Moncada del volume di Della Lengueglia, cit. Mancuso, L'arte signorile cit., p. 147.

[18] Si rimanda al catalogo della recente mostra (settembre 2012gennaio 2013) dedicata alle committenze di Massimiliano I. E.Michel (a cura di), Kaiser Maximilian I und die Kunst der Dürerzeit, München 2012.

[19] A. Campi, Cremona fedelissima citta, et nobilissima colonia de Romani rappresentata in disegno col suo contado, et illustratad'vna breue historia delle cose piu notabili appartenenti ad essa, et de i ritratti naturali de duchi, et duchesse di Milano, ecompendio delle lor vite, Cremona 1585. La parte sui duchi di Milano ha titolo proprio Historia delle vite de' duchi et duchesse diMilano, con i loro veri ritratti cauati al naturale.

[20] Sul tema dell'iconografia storica si veda E. TietzeConrat, Notes on portraits from Campi's Cremona fedelissima, «RaccoltaVinciana», XVII (1954), pp. 251260, sulle incisioni che compongono il volume F. Buonincontri, Incisioni, in I Campi e la culturaartistica cremonese del Cinquecento, Milano 1985, p. 318.

[21] M. Gregori (a cura di), I Campi: cultura artistica cremonese del Cinquecento, Milano 1985.

[22] Ad esempio la effigie del duca di Milano, Massimiliano Sforza, figlio di Ludovico il Moro, «È cavata […] da un quadro à oglio,di mano di Leonardo da Vinci, in casa di Francesco Melcio gentil'huomo Milanese» (Campi, Cremona fedelissima cit., p. 104)oppure la fonte del ritratto dell'ultimo duca italiano, Francesco II Sforza «[…] è dipinta di man di Titiano, che è appresso à MarioAmigone Mil» (Ivi, p. 106).

[23] S. Mazzella, Le vite de' re di Napoli colle loro effigie dal naturale, Napoli, G. Cacchi, 1588.

[24] Idem, Descrittione del regno di Napoli: nella quale s'ha piena contezza [...] del sito d'esso [...] de gli huomini famosi chel'hanno illustrato [...]: con la nota de' fuochi, dell'impositioni, de' donatiui e dell'entrate che n'hà il Rè: et vi si fa mentione de i rè,con la loro vita & effigie [...], Napoli 1601. Su Scipione Mazzella vd. P. Ventura, s.v. «S. Mazzella», in Dizionario biografico degliitaliani, pubblicato online alla pagina http://www.treccani.it/enciclopedia/scipionemazzella_%28DizionarioBiografico%29/ (consultato il 22 giugno 2014).

[25] Per esempio di Renato d'Angió (re dal 1435 al 1442) si dice che «il ritratto originale pinto con preciosi colori con reale habitodi volto senza barba, e con naso aquilino, e lunga zazzera con la collana di S. Michele al collo, si vede in Napoli nell'adorno studiodel Sig. Gio. Vincenzo della Porta huomo illustre, e studioso d'ogni antica eleganza» (Mazzella, Le vite de' re di Napoli cit., p.268).

[26] R. Galdeano Carretero, La sèrie iconogràfica dels comtes i comtesreis de CatalunyaAragó, del pintor Filippo Ariosto, per alPalau de la Generalitat de Catalunya (15871588). Art, pactisme i historiografia, «Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya»,7 (2003), pp. 5170.

[27] G. Spano, Guida della città e dintorni di Cagliari, Cagliari 1861, cit. in G. Cossu Pinna, Antologia letteraria, in Il Palazzo Regiodi Cagliari, Cagliari 2000, pp. 185197: 192193. Tuttora, insieme alle immagini dei viceré sabaudi, si conserva nel Palazzo Regiol'effigie di uno degli ultimi spagnoli, Baltasar de Zúñiga, marchese di Valero e Ayamonte, viceré dal 1704 al 1706.

[28] La cifrà è davvero approssimativa, perchè non conosciamo se la serie di Cagliari fu mai completata, inserendo le effigi deiprimi viceré aragonesi.

[29] Su Juan Fernández de Velasco, i suoi interessi artistici, il patrimonio dei condestables e il suo gusto per il ritratto vd. M.C. deCarlos, Al modo de los Antiguos. Las colecciones artísticas de Juan Fernández de Velasco, VI Condestable de Castilla, in A.Begoña, M.C. de Carlos, F. Pereda, Patronos y coleccionistas: los condestables de Castilla y el arte (siglos XVXVII), Valladolid2005, pp. 207314.

15/07/14 Le gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo)* - ENBaC…

12/13www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/mauro.aspx

[30] Sulle riforme del palazzo regio ducale F. Malaguzzi Valeri, Pellegrino Pellegrini e le sue opere in Milano, in «Archivio storicolombardo», XXVIII (1901), pp. 307350.

[31] G. Gualdo Priorato, Relatione della cittá, e stato di Milano sotto il gouerno dell'Eccellentiss Sig. Don Luigi Guzman Ponze diLeone, Milano 1666, p. 16.

[32] C. F. Gorani, Libro 2.do di memorie delle cose correnti degne d'osservazione seguita sotto il Governo dell'Ecc.mo Signor DonLuigi de Guzman Ponze de Leon Governatore di Milano (1666), II tomo, ms. 2091, Biblioteca Nacional de Madrid (BNE), p. 91. LeMemorie del segretario Gorani si conservano in tre tomi manoscritti presso la BNE. Il II tomo (dal gennaio 1666 al febbraio 1669)fu trascritto a inizio anni settanta del secolo passato ed è pubblicato online sul sito dell'Università dell'Insubriahttp://archiviostorico.dicom.uninsubria.it/archivi/arese/libro_memorie/libro_memorie.pdf (consultato il 22 giugno 2014).

[33] Governatori principi che hanno retto lo Stato di Milano, Milano, Lodovico Monti alla piazza de' mercanti [1666]. Il riferimentoal passaggio dell'infanta imperatrice per Milano è inserito nel breve sunto del regno di Carlo II.

[34] Ibidem.

[35] A. Campi, Cremona fedelissima città et nobilissima colonia de Romani rappresentata in disegno col suo contato, et illustratad'vna breue historia delle cose piu notabili appartenenti ad essa, et dei ritratti naturali de duchi et duchesse di Milano, Milano,Giovan Battista Bidelli, 1645.

[36] L. Crasso, Elogii di capitani illustri, Venezia, Combi e Là Noù, 1683.

[37] D. A. Parrino, Teatro eroico e politico de' governi de' viceré del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il cattolico finall'anno 1683, 3 vols., Napoli, Domenico Antonio Parrino e Michele Mutii, 16921694.

[38] Sulla passione di Oñate per l'opera vd. L. Bianconi, T. Walker, Dalla Finta Pazza alla Veremonda: storie di Febiarmonici, in«Rivista italiana di musicologia», X (1975), pp. 379421.

[39] Parrino, Teatro eroico cit., Avvertimenti dell'autore a lettori, p. n.n.

[40] Nonostante la sterminata produzione abbiamo pochi dati certi sulla sua biografia. Risulta attivo a partire dagli anni Sessantadel Seicento come autentico factotum dell'incisione napoletana, esperto soprattutto in stampe a bulino di riproduzione di operepittoriche o scultoriche (Leggere per immagini: edizioni napoletane illustrate della Biblioteca Nazionale di Napoli, secoli XVI e XVII,Napoli 2005, p. 67; R. Palmer, «Viceregal Dedicatees of Neapolitan Illustrated Books (16701707)», in J.L. Colomer (a cura di),España y Nápoles. Coleccionismo y mecenazgo virreinales en el siglo XVII, Madrid 2009, pp. 401421: 403, 413).

[41] Nel primo topo il ritratto di Carlo di Lannoy pe firmato con il suo F.P., nel secondo troviamo il cognome per esteso(«Pesche») sul ritratto del VII conte di Lemos (Pedro Fernández de Castro) e del V duca d'Alba, e nel terzo volume una semplie«P.» in un'incisione che sembra chiaramente riconducibile alla sua mano sul ritratto del conte di Castrillo.

[42] Le illustrazioni dell'opera di Parrino vennero realizzate immediatamente dopo la serie di ritratti (alla cui riproduzioneparteciparono diversi incisori, tra cui Pesche) che accompagnano il grosso lavoro di Biagio Aldimari sulla famiglia Carafa (B.Aldimari, Historia genealogica della famiglia Carafa, 3 vols., Napoli 1691).

[43] Per alcuni esempi di queste tre tipologie si rimanda ai ritratti dei cardinali Remolines, Carafa e Zapata (per i religiosi), Pedroe Francisco de Castro (per il viceré in armatura) e il secondo duca d'Alba viceré di Napoli).

[44] C. Celano, G.B. Chiarini, Notizie del bello, dell'antico e del curioso della città di Napoli, 5 vols., Napoli 18561860, IV pp. 596597.

[45] Del resto che i ritratti di Napoli, come del resto anche quelli di Milano, raffigurassero i viceré in piedi è dimostrato anche daun disegno a penna inserito nella cronaca di Sammarco del 1707. Questi aspetti sono ampiamente discussi in Manfré, Mauro,Rievocazione dell'immaginario cit.

[46] Ci riferiamo a un dipinto pubblicato in Mancuso, L'arte signorile cit., a p. 147 che non abbiamo potuto riprodurre nel presentetesto.

[47] La commissione a Stanzione è documentata sia dagli avvisi che dalle polizze di pagamento dell'archivio del Banco di Napoli,che dimostrano lo stanziamento al pittore di ben 1300 ducati dal settembre al dicembre 1652. V. Pacelli, Affreschi storici inPalazzo Reale, in R. Pane (a cura di), Seicento Napoletano: arte, costume e ambiente, Milano 1984, pp. 158179, 529530: 529nota 27 (pagamento del 26 novembre 1652); S. SchützeT. Willette, Massimo Stanzione: opera completa, Napoli 1992, p. 266(pagamenti del 23 novembre e del 24 dicembre); E. Nappi, «Il Palazzo Reale di Napoli. Notizie», in Ricerche sul '600 napoletano.Saggi e documenti 2009, Napoli 2009, pp. 101111: 104 (pagamenti del 25 e 26 settembre).

[48] Parrino, Teatro eroico cit., Avvertimenti dell'autore a lettori, p. n.n.

[49] Il Santisteban, fra l'altro, giunse in Sicilia dopo aver governato come viceré in Sardegna tra il 1675 ed il 1677.

[50] Auria, Historia cronologica cit., p. 74.

[51] A. Mongitore, Diario palermitano dall'anno 1680 al 13 maggio 1743 con la continuazione fino all'11 novembre del 1751 diFrancesco Serio e Mongitore, Biblioteca Comunale di Palermo (BCP), Qq C 6570 bis, ora in G. Di Marzo, Biblioteca Storica eletteraria di Sicilia, IX, Palermo 1877, p. 267.

[52] Commentario storico del Palazzo Reale di Palermo [dicembre 1787], BCP, ms. Qq D 107, f. 146r, cit. in R. Giuffrida, D.Malignaggi, S. Graditi (a cura di), Nel Palazzo dei Normanni di Palermo: la Sala d'Ercole, Palermo 1987, p. 264.

[53] F. M. Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, Delli ritratti de' viceré di Sicilia espressi in rame ed in carta e che espostivengono nelle regie stanze del palazzo dominante di Palermo colle epigrafi in piede toccanti il tempo e le circostanze del lorgoverno, Palermo, Biblioteca Comunale.

[54] Come sottolineato in F. Haskell, La historia y sus imágenes: el arte y la interpretación del pasado, Madrid 1994.

![Page 1: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/1.jpg)

![Page 2: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/2.jpg)

![Page 3: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/3.jpg)

![Page 4: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/4.jpg)

![Page 5: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/5.jpg)

![Page 6: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/6.jpg)

![Page 7: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/7.jpg)

![Page 8: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/8.jpg)

![Page 9: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/9.jpg)

![Page 10: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/10.jpg)

![Page 11: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/11.jpg)

![Page 12: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/12.jpg)

![Page 13: Le Gallerie cartacee dei ritratti dei viceré e governatori spagnoli in Italia (XVI-XVII secolo) [DOI code: 10.14615/45]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012810/631bb202665120b3330b7dd5/html5/thumbnails/13.jpg)