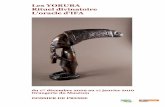

La «Vita Proculi» nel dossier agiografico del vescovo veronese

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of La «Vita Proculi» nel dossier agiografico del vescovo veronese

LAURA ROSSI

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE*

IL VESCOVO PROCOLO

Hic requiescit in pace corpus Proculi episcopi – Hic cito consenui, iam me praecessitlongior aetas vivamque diu melioribus annis. Queste due iscrizioni, secondo la testi-monianza di Battista Peretti1, erano incise rispettivamente sopra una tavolettae sopra una pietra del sepolcro che custodiva le spoglie di Procolo2, vescovo diVerona. Il Peretti narrò gli eventi che si verificarono durante i restauri dellachiesa veronese a lui dedicata, quando furono ritrovate e aperte tre sepolture,contenenti i corpi di Procolo, Agapio, Euprepio e Circino3. L’apertura avven-ne il 23 marzo 1492, sotto la supervisione del vescovo in carica, e l’8 aprile diquello stesso anno si tenne una solenne commemorazione in onore degli anti-chi vescovi ritrovati, che rimasero esposti per tre giorni alla venerazione di una

* Nel licenziare questo lavoro, desidero ringraziare il prof. Chiesa per aver seguito e sostenu-to questa mia ricerca, la dott.ssa Rossana Guglielmetti per la preziosa consulenza filologica e ilprof. Paolo Tomea per le indicazioni bibliografiche.

1. B. Peretti, Historia della vita de’ primi quattro santi vescovi di Verona Euprepio, Circino, Agapio, etProculo, et della inventione de’ corpi loro. Raccolta per don Battista Peretti arciprete di S. Giovanni in Valle,Verona 1602. Il racconto dell’inventio è riportato anche in AA. SS., Mar. III, pp. 450-5.

2. AA. SS., Mar. III, pp. 450-5; Biblioteca Agiografica Italiana, Firenze 2003, vol. II, p. 607; BHL,Bruxelles 1900-1901, vol. II, p. 1013; BHL Novum Suppl., Bruxelles 1986, p. 736; BibliothecaSanctorum, vol. 10, Roma 1968, coll. 1158-9.

3. Qui elencati secondo l’ordine cronologico di apertura dei sepolcri, l’ultimo dei quali con-teneva sia le spoglie di Euprepio sia quelle di Circino. I resti furono identificati, stando al rac-conto del Peretti, grazie a iscrizioni del tutto analoghe a quelle ritrovate per Procolo, l’unico alquale ne fossero state dedicate due.

«Hagiographica» XX (2013)

folla gioiosa di fedeli. In occasione di tale esposizione non mancarono eventimiracolosi, che vennero attribuiti all’intercessione dei quattro vescovi: unadonna di fragile costituzione e con problemi di deambulazione tornò a cam-minare, un’altra recuperò la vista toccando il lenzuolo che copriva le ossa diProcolo; una lunga siccità cessò grazie all’intercessione di Procolo ed Euprepio,dopo che la popolazione assetata si era già votata senza alcun esito alla SpinaVeronese4 e alle spoglie di Maria Consolatrice5.

I nomi di Euprepio e di Procolo ricorrono associati alla sede episcopaleveronese in due attestazioni: nel Velo di Classe6 e nel Versus de Verona7. Il cosid-detto Velo di Classe è un manufatto costituito da tre fasce di seta, un tempoprobabilmente utilizzato presso il monastero veronese dei Santi Fermo eRustico come ornamento di un drappo di copertura dell’altare o come piane-ta. Le strisce, che originariamente dovevano essere quattro, sono decorate condischi ricamati di forma anulare, raffiguranti busti di santi e di vescovi di Verona

4. Viene chiamata Spina Veronese la scure metallica che si crede sia servita per la decapita-zione dei martiri Fermo e Rustico. Attualmente è conservata nella cattedrale di Verona, pressola cappella dedicata alla Madonna del Popolo. P. Golinelli, Passione e Traslazione dei santi Fermo eRustico, in I santi Fermo e Rustico – Un culto e una chiesa in Verona, a cura di P. Golinelli - C. G.Brenzoni, Verona 2004, p. 19, fig. 5.

5. Sorella del vescovo veronese Annone, venerata il 1 agosto. AA. SS., Aug. I, pp. 81-3.6. P. Frattaroli, Il Velo di Classe, in I santi Fermo e Rustico – Un culto e una chiesa in Verona cit.,

pp. 45-55; P. Golinelli, Il Cristianesimo nella «Venetia» altomedievale. Diffusione, istituzionalizzazionee forme di religiosità dalle origini al secolo X, in Il Veneto nel medioevo. Dalla «Venetia» alla MarcaVeronese, a cura di A. Castagnetti - G. M. Varanini, vol. I, Verona 1989, pp. 237-331; F. Lanzoni, Lediocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII, vol. II, Roma 1963, pp. 919-32.

7. Il poema è edito a cura di E. Dümmler in MGH, Poetae latini Aevi Carolini, I, pp. 118-122(sotto il nome di Laudes Veronensis Civitatis), così come fu pubblicato da L. Simeoni in RIS II/1,Bologna 1919 (come Veronae Rythmica Descriptio). L’edizione più recente è quella di G. B. Pighi,Versus de Verona – Versum de Mediolano civitate, Bologna 1960. Si occuparono del componimentoanche G. Fasoli, La coscienza civica nelle «Laudes Civitatum», in Convegni del centro di studi sulla spi-ritualità medievale, XI, La coscienza civica nei comuni italiani del Duecento, Todi 1972, pp. 11-4; J. C.Picard, Conscience urbaine et culte des saints de Milan sous Liutprand à Vérone sous Pépin 1er d�Italie,in Hagiographies, Cultures et Sociétés (IVè-XIIè siècles), Actes du colloque organisé à Nanterre et àParis (2-5 mai 1979), Paris 1981, pp. 455-69; E. Occhipinti, Immagini di città. Le «laudes civitatum»e le rappresentazioni dei centri urbani nell’Italia settentrionale, in «Società e storia», 1991, pp. 23-52; P.Tomea, Intorno a S. Giulia. Le traslazioni e le «rapine» dei corpi santi nel regno longobardo (Neustria eAustria), in Culto e Storia in Santa Giulia, a cura di G. Andenna, Brescia 2001, pp. 29-101; R.Avesani, Il re Pipino, il vescovo Annone e il «Versus de Verona», in I santi Fermo e Rustico – Un culto euna chiesa in Verona cit., pp. 57-67.

LAURA ROSSI94

i cui nomi sono riportati all’esterno dei tondi: nei frammenti pervenuti delVelo si contano tredici personaggi con le relative denominazioni. Secondo lepiù recenti ricostruzioni8, la serie dei vescovi veronesi attestata dal Velo inizie-rebbe con Euprepio, Dimidriano, Simplicio e riporterebbe Procolo al quartoposto, seguito da Saturnino, Lucillo, Gricino, con Zeno all’ottavo posto. Inassenza di liste episcopali epigrafiche o manoscritte altomedievali, la testimo-nianza del Velo, che gli studiosi unanimemente ritengono realizzato nellaseconda metà dell’VIII secolo9, risulta particolarmente significativa per rico-struire la memoria agiografica delle origini della cattedra veronese.

I primi otto vescovi della chiesa veronese sono citati anche nel Versus deVerona, un poemetto in terzine di versi quindicinari ritmico-accentuativi com-posto probabilmente tra il 796 e l’81010. Seguendo i canoni del genere letterariodella laudatio urbis, lo sconosciuto autore del ritmo veronese11 esalta il primato

8. C. Fiorio Tedone, Le tracce materiali del Cristianesimo dal tardo antico al Mille (Verona), in IlVeneto nel medioevo. Dalla «Venetia» alla Marca Veronese cit., vol. II, pp. 102-3.

9. L’ultimo vescovo rappresentato nella decorazione, che funge dunque da terminus post quem,è Sigeberto, la cui presenza al servizio della chiesa veronese è attestata in un documentato del744. L’utilizzo del manufatto presso la basilica di Sant’Apollinare in Classe, da cui poi prese ilnome, avrebbe avuto inizio nel XVI secolo e sarebbe spiegabile, secondo Paola Frattaroli(Frattaroli, Il Velo di Classe cit., p. 46), attraverso i rapporti che intercorrevano tra l’OrdineBenedettino, cui apparteneva la chiesa veronese di San Fermo, e quello Camaldolese, presenteappunto a Ravenna. Dopo altri trasferimenti tra il Monastero di Classe e Ravenna, il Velo diClasse è oggi conservato presso il Museo Nazionale di Ravenna.

10. L’editore più recente, Giovanni Battista Pighi (Versus de Verona – Versum de Mediolano civ-itate cit., p. 5), ritiene che il poemetto sia stato composto:

– dopo la traslazione delle reliquie di Fermo e Rustico (da lui datata intorno al 760);– dopo la morte del vescovo Annone (che Rino Avesani data al 780 circa; Avesani, Il re Pipino,

il vescovo Annone e il «Versus de Verona» cit., nota 88);– dopo la caduta di Desiderio e Adelchi (744); – durante il regno di Pipino (781-810) e la sua residenza in Verona;– prima della ricostruzione della basilica di San Zeno (terminata nell’807). L’epiteto Magnus con cui è salutato Pipino riconduce inoltre la redazione del poema ad un

periodo successivo il 796, quando il giovane figlio di Carlo Magno fu impegnato in una cam-pagna contro gli Avari dalla quale ritornò vittorioso. Pighi, e con lui altri studiosi, interpretò l’as-senza di ogni riferimento alla translatio del corpo di s. Zeno come la prova di una redazione pre-cedente la data del trasferimento del corpo, tradizionalmente fissato all’807. Tuttavia, nessunacarta originale coeva ai fatti fa esplicitamente riferimento a questa translatio. (G. Vocino, Santi eluoghi santi al servizio della politica carolingia (774-877). Vitae e Passiones del regno italico nel contestoeuropeo, Tesi di Dottorato, A. A. 2006/2007 - A.A. 2008/2009, pp. 210-1).

11. Secondo il Pighi l’autore fu con ogni probabilità un ecclesiastico vissuto a Verona tra la

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 95

della città a partire dalla sua ubicazione e dagli edifici di difesa e di culto costrui-ti in epoca romana (avendo cura di citare soltanto i templi dedicati alle divinitàeponime dei giorni della settimana); egli prosegue narrando la diffusione in cittàdella fede cristiana e citando i primi otto vescovi che ne furono promotori; laseconda parte del componimento è interamente dedicata alle reliquie custoditecome baluardo nelle varie chiese intra ed extra moenia12. I versi relativi ai primivescovi veronesi concordano con i dati presentati dal Velo di Classe (vv. 40-45):

Primum Verona predicavit Euprepis episcopus, / secundum Dimidrianus, tertiusSimplicius, / quartus Proculus confessor pastor et egregius; / quintus fuit Saturninuset sextus Lucilius; / septimus fuit Gricinus doctor et episcopus; / octavo pastor et con-fessor Zeno martyr inclitus...

Ancora una volta Procolo è presente nell’elenco dei primissimi vescovi diVerona, ancora una volta al quarto posto. Mettendo in rapporto la lista delVersus de Verona con quella del Velo di Classe, Lanzoni13 ipotizzò che i duedocumenti derivassero da antichi dittici episcopali, scolpiti su marmo ocomunque esposti al pubblico, e che da essi avessero attinto, indipendente-mente l’uno dall’altro, gli autori di entrambi. Facendo propria l’ipotesi delLanzoni e ritenendo storicamente attendibili i dati forniti dal Versus e dal Velo,Paolo Golinelli14 tenta di ricostruire, con l’ausilio di due attestazioni letterarie,la cronologia dell’episcopato di Euprepio e di Zeno. Nell’Apologia adConstantium imperatorem15, scritta nel 357, Atanasio parla infatti del vescovoLucilio (sesto della serie) come vivente; mentre da una lettera di Ambrogio(56,1)16, variamente datata tra il 380 e il 396, si ricava che, all’epoca di compo-

fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo. All’ambiente ecclesiastico riconducono infatti la culturabiblica di cui l’autore fa sfoggio, la conoscenza dei nomi degli antichi vescovi e dell’esatta ubi-cazione delle reliquie custodite in città.

12. Questa seconda parte, dedicata alle reliquie, contiene un’ampia parentesi (vv. 67-84) rel-ativa alla translatio delle spoglie di Fermo e Rustico. La rilevanza data all’argomento è stata inter-pretata come uno degli elementi di datazione dell’opera, che si ritiene non sia stata scritta agrande distanza dall’evento tanto esaltato.

13. Lanzoni, Le diocesi cit., p. 924.14. Golinelli, Il Cristianesimo nella «Venetia» altomedievale cit., pp. 249-50.15. Athanasius, Apologia ad Constantium imperatorem, III, a cura di J. M. Szymusiak, Athanase

d’Alexandrie, Apologie à l’empereur Constance. Apologie pour sa fuite, Paris 1958, p. 91.16. Ambrosius, Epistulae, VIII 56, CSEL LXXXII 2, p. 84.

LAURA ROSSI96

sizione, Zeno era morto da poco e il vescovo allora in carica sul soglio vero-nese era Siagrio (dodicesimo della serie episcopale). Da tali attestazioniGolinelli ipotizza che l’episcopato di Zeno sia iniziato intorno al 360 e siadurato circa un ventennio; proseguendo nella ricostruzione a ritroso delle suc-cessioni episcopali, egli fa risalire la fondazione della sede vescovile veroneseoperata da Euprepio a un periodo compreso tra la fine del III e l’inizio del IVsecolo. Abbracciando l’ipotesi di Golinelli e colmando con una certa approssi-mazione il divario cronologico che separa Euprepio da Procolo e Procolo daZeno, si potrebbe supporre che il quarto vescovo di Verona sia stato in caricanel primo quarto del IV secolo.

Le fonti letterarie e liturgiche non forniscono attestazioni univoche, comesi vedrà, per quanto riguarda la data di commemorazione di s. Procolo, sia essala data della sepoltura, della dedicazione della chiesa o della traslazione dellesue reliquie. Il Martyrologium Hieronymianum17 non ricorda alcun vescovo vero-nese con questo nome, mentre gli antichi libri liturgici veronesi18 (due databi-li al IX, uno all’XI secolo) celebrano la festa del vescovo Procolo il 23 marzo(lo stesso giorno che nel 1492 fu teatro dell’inventio delle reliquie raccontata dalPeretti)19, la sua Translatio l’1 maggio20 e la dedicazione della chiesa di San

17. G. B. de Rossi - L. Duchesne, Martyrologium Hieronymianum, in AA. SS. LXXXII, Nov. II(1894); H. Delehaye, Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronynianum ad recensionem H.Quenti, in AA. SS. XXIV, Nov. 11, II (1931).

18. Le attestazioni più antiche si trovano nei seguenti codici liturgici: Verona, BibliotecaCapitolare, cod. CVI (sec. IX, calendario e litanie), ff. 2r-v, 8r; cod. XCII (sec. IX, Ordo librorum),f. 67r; cod. XCIV (sec. XI, Carpsum), ff. 2r, 3v, 8r, 62v. F. Segala, Catalogus sanctorum EcclesiaeVeronensis, Verona 1986, pp. 9-11, 26, 30, 72.

19. La coincidenza appare alquanto singolare, tuttavia la successione degli eventi riportati dalPeretti (cfr. nota 1) potrebbe celare una qualche intenzionalità: al ritrovamento delle sepolture,avvenuto in una data non meglio precisata, fu contestuale la lettura delle epigrafi che attribuiv-ano i resti a Procolo, Euprepio, Agapio e Circino; l’apertura dei sepolcri ebbe luogo in un sec-ondo momento, dopo che si fece ricorso all’autorità episcopale. Sapendo che parte dei resti rin-venuti appartenevano al vescovo Procolo, la decisione di riportarli alla luce nel giorno della suacommemorazione (forse prossimo al giorno del rinvenimento?) potrebbe essere stata il frutto diuna scelta ponderata e non di una semplice coincidenza.

20. Tra la fine del V e l’inizio del VI secolo si ha a Verona una riorganizzazione della sepolturadel vescovo Procolo, con la costruzione di un’aula in suo onore (M. Sannazzaro, Padova, in IlVeneto nel medioevo. Dalla «Venetia» alla Marca Veronese cit., vol. II, p. 243). Probabilmente la festaper la Translatio attestata dalle fonti liturgiche commemora questo evento.

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 97

Procolo21 il 9 dicembre22. Non fornisce alcun elemento utile all’indagine ilfatto che la più antica tra le due testimonianze manoscritte23 della Vita Proculi,risalente all’XI secolo, indichi una datazione incipitaria alle Kalendae Iunii24. Amio avviso l’ipotesi più probabile è che nella compilazione del passionario cisia stata una confusione tra il meno conosciuto Procolo veronese e il più famo-so Procolo bolognese, che per l’appunto è martire ed è venerato l’1 giugno25.

LE FONTI RELATIVE AL VESCOVO PROCOLO

Oltre al Versus de Verona già citato, vi sono altre fonti letterarie che menzio-nano il vescovo Procolo; ordinate in base all’epoca di composizione, esse illu-strano le tappe successive che portarono alla costituzione del dossier agiografi-co del vescovo veronese:

1. Passio Firmi et Rustici (BHL 3020, 3022),2. Vita Proculi (BHL 6959b),3. rielaborazioni abbreviate della Vita Proculi (sia in latino sia in volgare

veneto/toscano).

21. La basilica paleocristiana di San Procolo fu costruita tra il V e il VI secolo nell’area prece-dentemente occupata dalla necropoli romano-cristiana di nord-ovest (IV-V secolo). L’edificio,di modeste dimensioni, fu restaurato dall’arcidiacono Pacifico (sec. IX). Fiorio Tedone, Le traccemateriali del Cristianesimo dal tardo antico al Mille (Verona) cit., pp. 112-3. Dopo il terremoto del1117 l’edificio fu oggetto di un completo rifacimento e dotato di una più ampia cripta, in cuinel 1492 avvenne l’inventio più volte citata. Nel 1806 cessò d’essere chiesa parrocchiale e fuaddirittura adibita a usi profani, per cui il corpo di Procolo fu traslato nella basilica di San ZenoMaggiore. La chiesa di San Procolo andò progressivamente in rovina, finché non furono eseguitirestauri parziali nel 1951 e nel 1978; solo nel 1988 giunsero al termine le operazioni per il recu-pero totale dell’edificio che erano iniziate quattro anni prima.

22. Quest’ultima data è stata in seguito ripresa, per la commemorazione di Procolo di Verona,dal Martyrologium Romanum (Martirologio Romano pubblicato per ordine del Sommo Pontefice GregorioXIII. Riveduto per autorità di Urbano VIII e Clemente X. Aumentato e corretto nel MDCCXLIX daBenedetto XIV, Città del Vaticano 1964, p. 318).

23. Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 718 (vedi infra). L’altro testimone, risalente al terzoquarto del XV secolo, non riporta alcuna indicazione cronologica.

24. Vedi infra.25. Le prime attestazioni del culto reso al martire bolognese Procolo risalgono alla fine del

IV secolo: Vittricio di Rouen ne fa menzione nel De laude sanctorum (PL, XX, col. 453) e Paolinodi Nola nel Carmen XXVII (cfr. nota 54). Il Martyrologium Hieronymianum riporta all’1 giugno

LAURA ROSSI98

1. Passio Firmi et Rustici (BHL 3020, 3022)

La Passio Firmi et Rustici è ambientata in tre città del Nord Italia: il raccon-to si apre nei pressi di Bergamo con la cattura di Fermo e Rustico da parte deisoldati dell’imperatore Massimiano, prosegue con il loro interrogatorio inMilano e si conclude con la prigionia, le torture e l’esecuzione finale nella cittàdi Verona. La morte dei protagonisti non coincide tuttavia con la conclusionedel testo agiografico, dal momento che la Passio prosegue con la Translatio deidue santi (BHL 3021-3023), in cui si racconta che i loro corpi furono portativia lungo il fiume Adige da uomini misteriosi e che di essi fu smarrita ognitraccia finché apparizioni rivelatrici e guarigioni miracolose indicarono illuogo - presso Cartagine - in cui si trovavano i corpi santi, da ultimo si narrail viaggio che li riportò dall’Africa all’Italia Settentrionale. Della Passio et tranl-satio Firmi et Rustici esistono due redazioni per la verità poco dissimili, BHL3020-3021 e BHL 3022-3023; gli studiosi concordano nel ritenere quest’ulti-ma la redazione più recente. La composizione della leggenda di BHL 3020-3021 deve essere avvenuta dopo la traslazione delle reliquie ad opera del vesco-vo Annone e prima della realizzazione del più antico testimone, il codice SanGallo, Stiftsbibliothek 566, datato al IX-X secolo26, che tuttavia, come tutti i

un Procolo senza alcuna indicazione di località, ma che con tutta probabilità si deve identificarecon il martire bolognese, dal momento che il Calendario dei riposi festivi di una diocesi emil-iana, di epoca carolingia, prescrive il riposo in data Kal. Jun.: translatio sanctorum martyrum Proculiet Laurentii. Il culto non fu molto diffuso fino al XII secolo, quando i monaci benedettini checustodivano le reliquie del martire tentarono di riportare in auge la memoria di s. Procolo, chenel 1251 fu annoverato dalla magistratura cittadina fra i protettori di Bologna. Nel XIV secolo imonaci cercarono nuovamente di dar lustro al culto di s. Procolo, attraverso la compilazione dinarrazioni leggendarie che ebbero due specifiche tendenze: una fece di Procolo un santo mar-tire di origine bolognese, l’altra un orientale divenuto poi vescovo di Terni, ma morto martire aBologna. Le due leggende finirono per contaminarsi reciprocamente, sfociando in notizie con-fuse e contraddittorie. Bibliotheca Sanctorum (cit. nota 2), coll. 1152-4; M. Fanti, S. Procolo. LaChiesa. L’Abbazia. Leggenda e storia, Bologna 1963, pp.19 sgg.

26. Restringendo il margine cronologico, Golinelli (Golinelli, Il Cristianesimo nella «Venetia»altomedievale cit., pp. 279-83, 324-6) ed Elisa Anti (E. Anti, Verona ed il culto dei martiri Fermo eRustico fino al XII secolo, in «Studi storici Luigi Simeoni» 52 [2002], pp. 239-74, in particolare pp.264-6) ritengono che questa agiografia sia stata composta nella seconda metà dell’VIII secolo.Golinelli ritiene infatti che nel Versus de Verona siano contenute riprese testuali della TranslatioFirmi et Rustici, riprese che tuttavia corrispondono a passi biblici e che potrebbero essere fruttodi una citazione indipendente del modello agiografico per eccellenza, come ha precisato Paolo

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 99

manoscritti redatti fuori dell’area veronese, contiene solo il testo della Passio.Dopo gli studi di Scipione Maffei27 secondo cui la Passio e la Translatio Firmiet Rustici sarebbero due testi distinti (l’uno composto non oltre il secolo V sullascorta di atti proconsolari, l’altro redatto all’epoca della traslazione), Jean-Charles Picard28 fu il primo studioso a concepire Passio e Translatio, che pre-sentano un’impostazione e uno stile nettamente differenti, come un unicotesto agiografico; dopo di lui Golinelli29 ed Elisa Anti30 dimostrarono la coevae contestuale stesura dei due testi, pur non negando le evidenti differenze distile tra Passio e Translatio, che entrambi spiegarono attraverso una differentegenesi degli stessi: al resoconto della recente traslazione si rese necessario pre-mettere un racconto delle vicende relative al martirio dei due santi, per le qualiil leggendista incaricato della stesura della Passio prese spunto dalle Passionesgemelle dei martiri milanesi Nabore e Felice31 e di Vittore32.

In effetti, la struttura della narrazione, l’incipit, la fisionomia di determinatipersonaggi e alcuni eventi della Passio Firmi et Rustici sono stati palesementeripresi dalle Passiones di Nabore e Felice (come il trasferimento dei martiri in

Tomea (P. Tomea, L’agiografia dell’Italia Settentrionale (950-1130), in Hagiographies, vol. 3, Turnhout2001, pp. 119-21, n. 48), il quale si è più prudentemente limitato a ipotizzare che la stesura dellaredazione più antica della Passio et translatio Firmi et Rustici sia «molto anteriore al leggendariofatto allestire da Raterio negli anni del suo episcopato veronese (932-968)», il testimone più anti-co prima del reperimento del codice sangallese. Più recentemente Giorgia Vocino (Vocino, Santie luoghi santi cit., pp. 228-39) sostiene che Passio e Translatio possono essere datati tra la finedell’VIII e il IX secolo (e fornisce diverse argomentazioni a supporto di una probabile datazio-ne ai primi decenni del IX secolo); Cécile Lanéry (C. Lanéry, Hagiographie d’Italie (300-550), inHagiographies, , vol. 5, Turnhout 2010, p. 322) ha datato la redazione di BHL 3020-3021 all’VIIIsecolo, citando la traslazione da parte di Annone come unico indizio per la cronologia;Francesco Veronese (F. Veronese, Reliquie in movimento. Traslazioni, agiografie e politica tra Venetia eAlemannia (VIII-X secolo), a.a. 2011-2012, Università di Padova - Université Paris 8Vincennes-Saint-Denis) propone una datazione alla prima epoca carolingia e colloca la redazione del testoall’interno delle strategie politiche dei vescovi Egino (780-802) e Ratoldo (802-840).

27. S. Maffei, Passio et translatio sanctorum Firmi et Rustici, in Historia Diplomatica, Mantova1727, pp. 303-14.

28. J. C. Picard, Le souvenir des eveques: sepultures, listes episcopales et culte des eveques en Italie duNord des origines au X siècle, Roma 1988, pp. 676-7.

29. Golinelli, Passione e Traslazione cit., p. 21.30. Anti, Verona ed il culto dei martiri cit., pp. 239-74.31. AA. SS., Jul. III, pp. 291-2; BHL 6028, 6029, 6029b, 6029c. 32. AA. SS., Maii II, pp. 288-90; BHL 8580, 8581, 8582.

LAURA ROSSI100

un’altra città) e di Vittore33, mentre alcune sequenze narrative sono state inse-rite autonomamente dall’autore dell’agiografia veronese. Proprio in una diqueste sequenze originali incontriamo la figura del vescovo Procolo: desidero-so di unirsi ai due nel sacrificio supremo del martirio, egli fa esplicita profes-sione di fede e tuttavia non viene giustiziato dal persecutore Anolino, che attri-buisce la sua sfrontatezza al delirio dell’età avanzata.

... Audiens haec beatissimus sacerdos Dei Proculus episcopus, qui propter metumpaganorum cum paucis christianis non longe a muris civitatis in monasterio suo latita-bat, eo quod Anolinus advenisset vel quod sanctos Dei cognovisset audiendos, eademnocte in oracione vigilans deprecans Dominum, ut mereretur in consorcium martyrumconiungi, et consurgens mane indicans christianis quod ad civitatem vellet ambulare, utvideret sanctos martyres Christi. Cumque venisset ad domum Cancarii ubi erant sanc-ti Firmus et Rusticus, et conjungens se eis sanctus Proculus gaudens osculatus est eos etdixit: «Bene huc advenistis fratres, confortamini ergo in domino nostro Ihesu Christo,et accepite me vobiscum in hunc agonem. Desidero enim vobis fieri consors, ut sitnobis una voluntas, et unum certamen pro domino nostro Ihesu Christo ut mereamurin gloriam eius intrare et benedicere nomen ipsius». Et dixerunt pariter: «Amen».

Anolinus vero praecepit ministris suis ut ei sanctos martyres representarent. Illiautem secundum iussionem venerunt ad domum Cancarii ubi erant sancti martyres,et invenerunt cum eis sedentem beatum Proculum episcopum, et dicunt ad eum:«Quid sibi vult hic senex, cum istis, qui nunc condempnandi sunt?» Beatissimus veroProculus episcopus respondit eis: «Non sunt condempnandi, sed a domino nostro IhesuChristo coronandi sunt. Atque utinam et ego merear in eorum consorcio coniungi,quia et ego christianus sum», et porrigens eis manus suas, rogavit episcopus ut eum alli-garent. Illi vero ligaverunt eum.

Sedente etiam Anolino pro tribunali, convenerat omnis multitudo populi ad spec-taculum, et iussit sanctos martyres in conspectum suum adduci. Cum autem adductifuissent, beatus vero Proculus, vinctus retrorsus manibus, precedebat, et stetit anteAnolinum. Requirens itaque Anolinus ministros suos quis esset qui cum sanctis mar-tyribus vinctus adductus fuisset, illi autem dixerunt omnia verba eius, vel qualiter sesponte sua cum sanctis martyribus rogavit alligari. Tunc Anolinus dicit: «Non intelligi-tis quia iam prae senectute delirat?» Et solventes eum, ministri iniuriaverunt eum, itaut palmas in faciem eius darent, et sic extra civitatem ejecerunt. Ille etiam tristis regres-sus est pro eo quod a sanctis martyribus fuisset separatus, et venit ad suos indicans eisquae facta fuerant34.

33. Vocino (Vocino, Santi e luoghi santi cit., pp. 229-33) ha dimostrato inoltre come «in piùluoghi della narrazione, l‘agiografia veronese ricorda da vicino i racconti agiografici aquileiesi»,ulteriore modello di riferimento per il leggendista.

34. L’edizione più recente della Passio Firmi et Rustici si trova in Golinelli, Passione e Traslazionedei santi Fermo e Rustico cit., pp. 15-6.

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 101

La stesura della Passio Firmi et Rustici nascerebbe, secondo Golinelli, dal desi-derio da parte del clero veronese di dotare la città, che ne era priva, di un cultomartiriale proprio. L’inserimento di una sequenza narrativa relativa al vescovoProcolo si spiegherebbe invece con l’esigenza di legare quel martirio alla cat-tedra episcopale veronese: basandosi sui dittici che riportavano le liste episco-pali, il leggendista immaginò, per il vescovo in carica al tempo di Massimiano,un ruolo intermedio tra quello del martire (pur non essendoci alcuna fonteche attestasse una sua venerazione ab antiquo come tale) e quello del vescovo.E un vescovo che godesse della fama di pastor egregius (così è definito Procolonel Versus de Verona - v. 42) non poteva essere rimasto del tutto estraneo a unavvenimento tanto importante quale la deportazione, il processo e quindi ilmartirio nella sua città di Fermo e Rustico. Al leggendista furono probabil-mente sufficienti questi elementi per associare al recente culto martiriale ancheun culto episcopale, inserendo la figura del vescovo Procolo nella vicenda nar-rata dalla Passio35.

2. La Vita Proculi (BHL 6959b)

Il fatto che la sequenza narrativa dedicata al vescovo Procolo fosse ben deli-mitata all’interno della narrazione e la peculiarità dell’episodio stesso36, chenon si conclude con il martirio, conferirono al personaggio del martire man-cato una propria autonomia: si arrivò dunque alla stesura di un testo, derivatodalla Passio Firmi et Rustici, dedicato esclusivamente alle vicende di Procolo, laVita Proculi appunto. La rielaborazione comportò le creazione di un nuovocontesto narrativo, nel quale il leggendista racconta la vita e le virtù del vesco-vo (par. 2: Videamus nec taceamus quomodo in exercitium divine militie per quosdamgradus sanctus Dei cultor Proculus adoleverat). Durante la persecuzione ai danni deicristiani, Procolo vive nascosto fuori delle mura di Verona, dedicandosi alla pre-ghiera e alla cura del grex Dei a lui affidato: gli insegnamenti impartiti e i mira-coli operati da Procolo rendono la comunità cristiana veronese via via più

35. Golinelli, Passione e Traslazione dei santi Fermo e Rustico cit., p. 2136. Il mancato martirio di Procolo viene interpretato anche da Nicholas Everett come «an

interesting element of the tale, which contrasts sharply with Italian material in general». N.Everett, The Hagiography of Lombard Italy, in «Hagiographica», 7 (2000), pp. 87-92, a p. 91.

LAURA ROSSI102

numerosa e radicata nella fede. Invecchiato nell’esercizio delle virtù, della pre-ghiera e della penitenza, Procolo desidera corona martyrii... Deo vitam reddere(par. 7), allorché viene informato della cattura di Fermo e Rustico. Saldo nelsuo proposito, il vescovo si reca allora nell’abitazione del vicarius Cancario, dovei due sono stati condotti e imprigionati dal persecutore Anolino, e dichiaraapertamente la sua fede cristiana: et ego Christianus sum, pati volo et mori proChristo (par. 8). Anolino, che assiste alla scena, scambia la coraggiosa confessio-ne di Procolo per una manifestazione di senile follia e si rifiuta pertanto dicondannare a morte il vescovo, che viene allontanato tra ingiurie e percosse.Profondamente amareggiato, Procolo fa ritorno alla sua comunità e dopo avermaturato la decisione di compiere un pellegrinaggio alla volta diGerusalemme, sceglie e istruisce tra i discepoli idoneas personas quibus fiducialiterecclesie statum committeret (par. 11). Nel corso del viaggio il vescovo si trova afronteggiare aspre difficoltà, culminanti con la sua cattura e riduzione in schia-vitù da parte dei pagani. Riacquistata la libertà e intrapresa la via del ritorno,Procolo raggiunge l’Ungheria dove pone miracolosamente fine a un periododi siccità e opera numerose conversioni. Arrivato a Verona, trova la sua comu-nità salda nella fede e se ne rallegra. Un sermone pastorale rivolto ai suoi disce-poli è l’ultima parte conservata della Vita.

Dalla Passio Firmi et Rustici derivano i passaggi della Vita Proculi che rac-contano la sua aspirazione al martirio e il suo incontro con Fermo e Rustico.Il confronto tra i due testi permette di evidenziare ulteriori elementi che con-fermano tale rapporto di derivazione. La consequenzialità delle varie fasi dellavicenda presenta maggior chiarezza e verosimiglianza nella Passio, in cuil‘ambientazione e i personaggi sono esplicitati con cura: nella casa del vicariusCancario, Procolo si unisce al gruppo dei martiri, finché fanno irruzione i sol-dati mandati da Anolino ed egli rivela le sue intenzioni; nella seconda parte inve-ce, presso il tribunale, sono presenti i martiri, Procolo, Anolino e i suoi uomini,i quali riferiscono le parole del vescovo e cacciano quest’ultimo fuori delle muradella città. Nella Vita invece l’ambientazione è unica, la casa di Cancario, ma essafa da sfondo alle stesse vicende, alle quali prendono parte contemporaneamentetutti i personaggi sopracitati. Ne consegue una minor linearità del racconto euna maggior incertezza nella comprensione dei dialoghi, che confermano ulte-riormente il rapporto di derivazione già illustrato: da un testo coerente nella sua

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 103

compagine narrativa, la Passio Firmi et Rustici, è stata ricavata la Vita Proculi, stili-sticamente più suggestiva (anche grazie a un impiego più diffuso del discorsodiretto), ma meno chiara dal punto di vista dell’intreccio.

3. Rielaborazioni abbreviate della Vita Proculi

In epoche diverse dalla Vita Proculi furono tratte delle leggende brevi, desti-nate a far parte di raccolte agiografiche ad uso dei predicatori o di carattereenciclopedico. Tra le fonti che costituiscono il dossier agiografico di Procolo sitrova una rielaborazione della Vita nel Liber epilogorum in gesta sanctorum diBartolomeo da Trento (Bartholomeus Tridentinus)37. L’opera, la cui prima reda-zione risale al periodo compreso tra il dicembre 1244 e l’inverno 1246, si com-pone nella sua veste finale di 355 capitoli, di cui 280 costituiti da leggendeagiografiche disposte per circulum anni. La menzione di Procolo all’interno delLiber epilogorum risale alla seconda redazione dell’opera, portata a termine dal-l’autore dopo il 1254 attraverso una serie di interventi occasionali all’internodel testo. Tra le revisioni compiute da Bartolomeo ci fu l’inclusione nel Liberepilogorum di leggende relative a santi veronesi e patavini, e all’interno di que-sto gruppo compare, al 23 marzo, anche il vescovo Procolo38. In questa leg-genda viene dedicato molto più spazio all’episodio del mancato martirio diProcolo rispetto alle altre vicende della sua vita: il viaggio a Gerusalemme e ilmiracolo della fonte, la conversione dei pagani in Ungheria e il ritorno inpatria sono soltanto accennati e ben poca rilevanza è data al suo carisma dipastor egregius. Pur tenendo presente che tale rielaborazione era finalizzata ariassumere la Vita Proculi, occorre sottolineare che il suo autore ha deciso didare maggiore visibilità al confessor piuttosto che all’episcopus Procolo.

37. Bartolomeo da Trento, Liber epilogorum in gesta sanctorum, a cura di E. Paoli, Tavarnuzze2001, pp. XIX- XLIV. Nato a cavallo tra il XII e il XIII secolo, Bartolomeo perfezionò i suoistudi a Bologna, dove poi entrò a far parte dell’Ordine domenicano. Per conto di Gregorio IXsvolse per diversi anni incarichi diplomatici presso Federico II, finché nel 1248 Innocenzo IVdispose il suo incondizionato ritorno all’obbedienza dell’Ordine. La data della morte, che gen-eralmente si ritiene avvenuta nel 1251, andrebbe invece posticipata di circa un ventennio, sec-ondo Emore Paoli (pp. XXVI-XXVII). Sebbene non si abbiano notizie certe che permettanodi collocare geograficamente l’attività di Bartolomeo, Paoli ipotizza un suo riavvicinamento alladiocesi di Bressanone e al vescovo Egnone.

38. Bartolomeo da Trento, Liber epilogorum cit., p. 377.

LAURA ROSSI104

Una seconda leggenda abbreviata di Procolo si trova inserita in un’altra rac-colta agiografica, il Catalogus39 scritto fra il 1369 e il 1372 dal vescovo di JesoloPietro Nadal (Petrus de Natalibus). L’opera si compone di circa 1500 notiziebrevi, che il Nadal trasse da manoscritti agiografici in uso al tempo in ambitoveneziano e oggi per lo più scomparsi. Paolo Chiesa40 ha individuato in duemanoscritti agiografici quattrocenteschi delle possibili tracce del patrimoniolibrario liturgico di area veneziana, utilizzato da Pietro Calò e Pietro Nadal perle loro raccolte agiografiche e successivamente andato in gran parte perduto.Uno di questi codici è appunto il ms. M, oggi conservato a Milano, ma certa-mente veneziano nella sua struttura. Insieme alla notizia del Nadal, che pre-suppone una fonte cronologicamente anteriore a M, questo codice testimoniala circolazione della Vita Proculi almeno in ambito veneziano.

Ragioni di contenuto portano a escludere che l’opera di Pietro Nadal possaessere derivata da quella di Bartolomeo da Trento: tra le due notizie abbreviate,per la verità molto simili, si segnalano infatti alcune discrepanze, a conferma delfatto che Pietro Nadal non si servì di Bartolomeo come fonte per la leggendadi Procolo e che dunque le due rielaborazioni sono indipendenti fra loro. Alivello contenutistico mancano, nel racconto di Bartolomeo da Trento, il tagliodella barba e dei capelli dopo il miracolo della fonte e, nella leggenda del Nadal,le difficoltà sopraggiunte durante il viaggio di Procolo; più nel dettaglio possia-mo notare la divergenza relativa al nome dell’imperatore (Maximinus per ilNadal, Maximianus – qui et Maximus dictus est – per Bartolomeo)41 e il diversoappellativo con cui è designato Anolino (proconsul Veronensis per il Nadal, consi-

39. Petrus De Natalibus, Catalogus sanctorum et gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus:editus a reverendissimo in Christo patre domino Petro de Natalibus de Venetiis Dei gratia episcopioEquilino, Venezia 1506, c. XLIX. L’editio princeps, stampata a Vicenza nel 1493, riporta il titoloCatalogus sanctorum et gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus. La raccolta ebbe un enormesuccesso e fu ristampata sette volte nella prima metà del XVI secolo (fonte: DataBase del SistemaBibliotecario Nazionale – Sezione Libro Antico – consultabile al sito internet www.sbn.it).

40. Paolo Chiesa, Recuperi agiografici veneziani dai codici Milano, Braidense, Gerli ms. 26 e Firenze,Nazionale, Conv. Soppr. G.5.1212, in «Hagiographica», 5 (1998), pp. 219-71.

41. Per quanto riguarda il nome dell’imperatore, già i testimoni della Passio Firmi et Rusticipresentano lezioni discordi: i codici legati all’area veronese riportano infatti la lezioneMaximinus, mentre quelli redatti altrove riportano Maximianus. Dato lo stretto rapporto diderivazione che lega questo testo alle Passiones milanesi dei martiri Nabore e Felice e di Vittore(perseguitati dall’imperatore Massimiano) e data la maggior probabilità di genesi di un tale

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 105

liarius imperatoris per Bartolomeo). Rispetto alla notizia di Bartolomeo daTrento, quella del Nadal aggiunge in conclusione la data di sepoltura del vesco-vo Procolo presso la chiesa a lui dedicata. La data tuttavia risulta diversa daquelle altrimenti attestate: il 9 settembre infatti gli antichi codici liturgici vero-nesi celebrano la Dedicatio ecclesiae sancti Proculi e non il dies natalis (23 marzo)o la Translatio (1 maggio)42.

Per quanto riguarda invece le rielaborazioni in volgare, la BibliotecaAgiografica Italiana segnala un più recente rifacimento della Vita Proculi, involgare veneto/toscano, inserito nella raccolta di legendae messa a punto daNicolò Malerbi43, professo camaldolese di formazione umanistica, che nel 1475diede alle stampe un volgarizzamento della Legenda aurea di Jacopo da Varazze.

errore laddove il testo fu copiato (presumibilmente) con maggior frequenza, mi trovo d’accor-do con Vocino (Vocino, Santi e luoghi santi cit., p. 228) per l’assegnazione del medesimo protag-onista negativo (Maximianus imperator) ai tre testi agiografici. Opta invece per la lezioneMaximinus Golinelli, Passione e Traslazione dei santi Fermo e Rustico cit., p. 20.

42. Alle rielaborazioni in latino qui citate, occorre aggiungere la menzione del vescovoveronese Procolo all’interno del Liber Notitiae Sanctorum Mediolani (M. Magistretti – U. Monneretde Villard, Liber notitiae sanctorum Mediolani, Manoscritto della Biblioteca Capitolare di Milano, Milano1917, col. 320), che rappresenta una sorta di ramo secondario rispetto alla costituzione del dossieragiografico. Il Liber, attualmente conservato in un unico codice (Milano, Biblioteca Capitolare, E2 8), riporta in ordine alfabetico le informazioni relative ai santi venerati in Milano e diocesi. Ilfatto che il vescovo Procolo trovi spazio all’interno di questa compilazione testimonia l’esistenzadi un culto a lui dedicato in ambito milanese nel periodo di composizione dell’opera. Fino all’e-dizione di Marco Magistretti e Ugo Monneret de Villard, il Liber è sempre stato unanimementeattribuito a Goffredo da Bussero e di conseguenza datato alla fine del XIII secolo; nell’introdu-zione all’edizione tuttavia Monneret de Villard pospone la data di composizione del Liber alperiodo compreso tra il 1304 e il 1311. Che si accolga o meno l’ipotesi di Monneret de Villard, ilLiber ci consente di ricostruire quali fossero le notizie relative a Procolo nella Milano di fine XIII- inizio XIV secolo. L’autore del Liber si limita a presentare Procolo come vescovo di Verona aitempi di Diocleziano e Massimiano, a menzionare il suo culto presso la chiesa di San Giovanniin Conca e a raccontare della sua vita esclusivamente l’episodio relativo al mancato martirio.Evidentemente chi scrive il Liber ha a disposizione solamente la Passio Firmi et Rustici per deli-neare la figura di Procolo e non conosce la Vita Proculi; insieme all’esiguo numero di attestazio-ni manoscritte, il mancato utilizzo da parte dell’autore del Liber avvalorerebbe dunque l’ipotesiche la Vita Proculi fosse un testo agiografico scarsamente diffuso.

43. Nato intorno al 1420 in area veneta (probabilmente a Verona o Venezia), il Malerbi entròin monastero intorno al 1470. Di lui si hanno notizie presso i monasteri di San Mattia a Murano,di San Michele di Leme in Istria e presso quello camaldolese di Classe; morì probabilmente trail settembre del 1481 e l’estate del 1482. Fu autore di una Bibbia in volgare e di un rifacimen-to, sempre in volgare, della Legenda aurea. Voce di E. Barbieri nel Dizionario Biografico degli Italiani,vol. 68, pp. 149-51.

LAURA ROSSI106

Il progetto dell’opera deve essere stato concepito e realizzato nell’ambito dellacomunità monastica di San Mattia a Murano, la cui biblioteca si segnalava perla particolare attenzione accordata ai testi religiosi in volgare. Nel prologo ilMalerbi dedica il volgarizzamento «a tutte le devote et catholice christianepersone» intenzionate a «portarse a la virtù et a la preclara lectione de le sacrelittere», mettendole in guardia contro le «vane, busiarde et lascive fabule poeti-ce». Per una maggior completezza egli aggiunge alla Legenda aurea una settan-tina di testi agiografici: un primo gruppo di inserimenti riguarda santi vissutio canonizzati in epoca posteriore a quella di Jacopo da Varazze (per es.Tommaso d’Aquino, Antonio da Padova, Chiara d’Assisi); un secondo cospicuogruppo di annessioni è invece relativo al “settore mariano” del leggendario (peres. un capitolo dedicato alla Concezione di Maria, la vita di Anna, la Vita diGiuseppe, un brano sulla Visitazione); vi sono sporadiche ma significative inser-zioni su personaggi appartenenti all’ordine camaldolese (per es. il fondatoreRomualdo). Il più nutrito gruppo di inserimenti è tuttavia quello relativo aculti locali: Malerbi integra la Legenda aurea con la notizia di Giustina eProsdocimo (Padova), Liberale e Parisio (Treviso, Altino e Torcello), Ermagora,Fortunato, Canziano (Aquileia, Grado), Vigilio (Trento). Alcune annessionipossono essere spiegate anche alla luce della topografia sacra veneziana, dalmomento che riguardano santi titolari di chiese a Venezia, altre possono esse-re state dettate da interessi politico-religiosi legati al culto delle loro reliquie44. In particolare, l’aggiunta della notizia relativa a Procolo trova giustificazio-ne sia nell’attenzione del Malerbi per i culti locali, sia nella topografia sacra diVenezia, dove una chiesa di S. Procolo, detta di S. Provolo, è attestata a partiredal IX secolo45 e ha esercitato la cura d’anime con l’intitolazione a s. Provolofino all’inizio del XIX secolo.

DI SAN PROCOLO.Del quale nella Chiesa si fa commemoratione alli 4 di NovembreSOMMARIOSan Procolo fu Vescovo Veronese; stette nascosto con molti Christiani al tempo de’ tiranni. Fu

in terra santa, e fece molti miracoli, e si riposa nella Chiesa al nome suo dedicata.

44. L. Pagnotta, Le edizioni italiane della «Legenda aurea» (1475-1630), Firenze 2005, pp. 16-21.45. F. Corner, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e di Torcello, Padova 1758 (Rist.

anast. Bologna 1990), pp. 41-2.

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 107

Procolo quarto Vescovo di Verona, fu chiaro nel tempo di Massimiano Imperadore;il quale Imperadore dimorando a Milano, e perseguitando i Christiani, dando luogoProcolo alla persecutione, stava nascosto in una picciola cella fuor delle mura dellacittà, consolando il suo popolo al meglio ch’ei poteva. Essendo ritenuti in prigione imartiri di Christo Fermo, e Rustico da Anolino Proconsole Veronese, desiderandoProcolo (fatto tutto vecchio) il martirio, spontaneamente si appresentò a’ pagani: econfessando Christo, fu legato, e appresentato al Proconsole: il quale credendo che eifosse impazzito per la molta vecchiezza, lasciollo andare sciolto; il quale da’ ministribattuto con bacchette, e con bastoni fu scacciato fuori delle mura della città. Ritornossiegli da’ suoi, dolendosi, come Idio l’haveva giudicato indegno del martirio, e lo rice-vettero essi come padre gratiosamente. Dipoi acquetata la persecutione, visitò i luoghidi terra santa, raccomandando la cura della sua Chiesa a’ Preti; ma essendo nel ritornoritenuto in Ungheria, deliberò di tagliarsi la barba e i capelli, secondo gli statuti de’sacri Canoni. Essendo egli in via, orando, scaturì un fonte dalla terra: per il qual mira-colo molti viandanti si convertirono, e battezzarono in quel fonte; ed egli, bagnandosicon quell’acqua, tagliossi la barba, e i capelli con un pezzo di rame di caldaia ruggi-noso, tanto leggiermente, come se fosse stato un rasoio; e ritornato a Verona chiaro dimolti miracoli, riposossi in pace a’ nove di Decembre, e fu sepolto nella sua Chiesa.Il corpo di questo santo giace in Verona, nella predetta sua Chiesa.46

Ancora non è stato studiato quale scritto di Jacopo da Varazze possa esserestato utilizzato dal Malerbi per la traduzione né da quali fonti egli possa avertratto le notizie aggiuntive: nessuna delle edizioni o dei manoscritti noti dellaLegenda aurea contiene le stesse leggende o le presenta nello stesso ordinamen-to del testo messo a punto dal Malerbi, è dunque assai probabile che egli si siaadeguato alla comune prassi contaminatoria e abbia utilizzato più di una copiaper realizzare il suo volgarizzamento, ricavando del materiale anche da altrileggendari abbreviati di provenienza locale, tra i quali figurano appunto ilCatalogus sanctorum del Nadal e il Liber epilogorum di Bartolomeo da Trento47.Pur nell’impossibilità di stabilire con precisione la fonte del Malerbi, si può

LAURA ROSSI108

46. Jacobus de Voragine, Legendario delle vite de’ santi, composto dal r.p.f. Giacobo di Voragine et tra-dotto già per il r.d. Nicolo Manerbio venetiano, Venezia 1588, p. 483. L’edizione che mi è stato possi-bile esaminare riporta, prima della leggenda di Procolo una xilografia in riquadro di 4x8 cm,raffigurante sulla sinistra in secondo piano Procolo nell’atto di battezzare un uomo, sulla destrain primo piano due uomini e Procolo, che viene cacciato fuori da un edificio con calci e basto-nate. L’opera del Malerbi conobbe un grandissimo successo e fu ristampata almeno venti voltein poco più di un secolo, l’ultima edizione è del 1600 (fonte: DataBase del Sistema BibliotecarioNazionale – Sezione Libro Antico – consultabile al sito internet www.sbn.it).

47. Pagnotta, Le edizioni italiane cit., pp. 15-6.

osservare che il volgarizzamento della Vita Proculi parrebbe compiuto sulla basedella notizia del Nadal (o di un testo ad essa riconducibile): i due rifacimentipresentano infatti la stessa lacuna nella narrazione, l’appellativo di proconsoleveronese per Anolino e la medesima data per la sepoltura di Procolo, mentredifferiscono per quanto riguarda il nome dell’imperatore. Tuttavia il Malerbiriporta un’altra data per la memoria di Procolo: il 4 novembre, indicazione chenon trova corrispondenza alcuna nei codici veronesi già citati, ma che potreb-be spiegarsi nuovamente con una confusione causata dall’omonimia. Non ilProcolo veronese, ma il Procolo martire di Bologna48 poteva infatti essere vene-rato il 4 novembre, dal momento che in quella data ricorreva la festività deimartiri Vitale e Agricola, associati nel culto a Procolo già da Paolino di Nola49.

Esaminando i passaggi conclusivi delle tre leggende abbreviate, notiamo chei loro autori, rispetto al testo più completo della Vita Proculi a noi noto, nonaggiungono nient’altro che la notizia della morte di Procolo, necessario tòposstrutturale per questa tipologia di testi. È dunque plausibile che gli autori delleleggende abbreviate avessero a disposizione come fonte un testo già incom-pleto della Vita Proculi (con una lacuna simile a quelle dei testimoni che noioggi possediamo) al quale essi aggiunsero soltanto la notizia della morte, pro-babilmente ricavandola da fonti liturgiche. Le leggende abbreviate testimonia-no dunque da un lato la permanenza (nonostante le scarsissime attestazionidella Vita Proculi) di una memoria del vescovo veronese Procolo, dall’altroun’incerta collocazione di tale memoria nel calendario liturgico, a riprova delfatto che né il culto di s. Procolo ebbe ampia diffusione né la relativa leggen-da contorni ben definiti.

La «Vita Proculi»: edizione del testo

La Vita Proculi non ebbe grande diffusione: se ne conoscono soltanto duemanoscritti e in entrambi essa è attestata in forma incompleta, un’incomple-

48. Biblliotheca Sanctorum, Roma 1968, vol. 10, coll. 1152-4. Bibliotheca Sanctorum, Roma 1969,vol. 12, coll. 1225-8.

49. XXVII, 428-435: His socii pietate fide virtute corona / martyres Agricola et Proculo Vitalisadhaerens [...] Vitalem Agricolam Proculumque Bononia condit, / quos iurata fides pietatis in arma vocav-it / parque salutiferis texit victoria palmis / corpora transfixos trabalibus inclita clavis. Paulinus Nolanus,I carmi, vol. 2, a cura di A. Ruggiero, Napoli 1996, pp. 270-2.

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 109

tezza che non deriva da lacune materiali dei codici. Il testimone più antico èil ms. 718 della Biblioteca Casanatense di Roma (ff. 214v-215v), risalente all’XIsecolo; l’altro è il ms. Gerli 26 della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano(ff. 245v-248v)50, databile al terzo quarto del XV secolo. L’XI secolo è dunqueil terminus ad quem fornito dalla tradizione manoscritta per una datazione dellaVita Proculi, mentre il terminus post quem corrisponde all’epoca di composizio-ne della sua fonte, la Passio Firmi et Rustici, che gli studi più recenti collocanotra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo51.

I due testimoni:

R - Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 718 (alias B. I. 3), ff. 214v-215v52.Codice di pergamena di mm 520 x 350, formato da 229 fogli, cui sono stati aggiun-

ti fogli di guardia fuori numerazione ricavati da un altro manoscritto. Si tratta di unpassionario, databile all’XI secolo, contenente 81 testi agiografici disposti per circulumanni dalla festa di s. Andrea fino al mese di giugno; la porzione relativa alla parte restan-te dell’anno liturgico è contenuta nel ms. Casanatense 719. I fogli sono scritti su duecolonne, in uno specchio rigato di mm 240 x 380, in minuscola carolina. L’incipit dellaLaudatio brevis di s. Andrea con cui si apre il codice ha una miniatura policroma digrandi dimensioni, mentre gli altri testi iniziano con una maiuscola miniata di dimen-sioni più ridotte oppure con una semplice rubricatura. La decorazione è verosimil-mente opera di un unico artista, attivo a Pistoia nel secondo quarto del XII secolo; unanota di Gian Domenico Agnani (prefetto della Biblioteca Casanatense dal 1743 al 1746)conferma che il codice proviene da Pistoia e data il suo ingresso nel patrimonio dellaCasanatense al 1744.

M - Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, Gerli 26, ff. 245v-248v53.Il codice è realizzato con materiale misto, i singoli fascicoli sono costituiti da un

foglio esterno in pergamena e da fogli interni cartacei. I 336 fogli che lo compongo-

50. In un articolo dedicato alle fonti delle raccolte agiografiche veneziane, Paolo Chiesa hafornito una descrizione dettagliata del ms. Gerli 26, prima di allora sfuggito all’attenzione deglistudiosi di agiografia veneziana basso medievale. P. Chiesa, Recuperi agiografici veneziani cit., pp.223-4.

51. Si veda nota 26 per il dibattito in merito alla datazione di tale testo.52. A. Poncelet, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum bibliothecarum Romanarum praeter

quam Vaticanae, Bruxelles 1909 (Subsidia Hagiographica, 9), pp. 231-6; K. Berg, Studies in TuscanTwelfth-Century Illumination, Oslo 1968, p. 302.

53. Per una descrizione più dettagliata del codice si rimanda a Chiesa, Recuperi agiograficiveneziani cit., pp. 223-4.

LAURA ROSSI110

no sono di mm 235 x 165 e sono stati scritti a piena pagina (specchio di mm 170 x110) in una grafia umanistica poco regolare, opera di due copisti e databile al terzoquarto del XV secolo. Il codice contiene una raccolta di Vitae Sanctorum, preceduta dadue fogli in pergamena (aggiunti in un secondo momento) che riportano l’indice alfa-betico dei singoli testi agiografici. Le maiuscole iniziali di questi ultimi sono staterubricate in modo molto semplice, così pure i lemmi e i segni di paragrafi.Nell’ordinamento delle Vitae non è stato seguito il criterio della cronologia liturgica(fatta eccezione per alcuni gruppi di testi, nei quali comunque non rientra la VitaProculi): sembra invece che chi selezionò il materiale agiografico avesse l’intenzione diprivilegiare testi poco noti, forse per realizzare un leggendario suppletivo. Al terminedel sommario iniziale un ex-libris rivela che il codice appartenne a Nicolaus deAlborghettis, membro di un’illustre famiglia bergamasca; più recentemente fece partedella collezione del duca di Parma Carlo Luigi di Borbone, morto nel 1883.

Per stabilire il rapporto tra i due testimoni occorre tenere conto sia del fattoche R è più antico di M, sia della maggiore completezza di quest’ultimo.Esclusa dunque una dipendenza di R da M per ragioni cronologiche, si puòanche escludere una dipendenza di segno contrario per ragioni di contenuto:il testo si interrompe in entrambi i testimoni all’interno di un sermone diProcolo54 senza che vi siano variazioni nel tono e nello stile del discorso, percui risulta assai improbabile che il prosieguo di M rispetto al più antico Rpossa essere un’aggiunta frutto della fantasia del copista. Sempre riguardo allaparte finale del sermone, presente in M e assente in R, si potrebbe eventual-mente supporre che il copista di M abbia trascritto da R (fino a dove R arri-vava) per poi integrare da un testimone perduto (anch’esso incompleto) le ulti-me righe di testo. Tale ipotesi viene tuttavia smentita dal fatto che le innova-zioni riscontrabili in R non si ritrovano in M.

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 111

54. Il sermone, ricco di citazioni evangeliche (soprattutto da Mt. 25), giunge a una conclu-sione coerente in M, si interrompe invece prima della dossologia finale in R. Tuttavia ritengoche anche il testo della Vita Proculi riportato da M sia incompleto: in questo caso infatti il ser-mone di Procolo è concluso, ma rispetto ai canoni del genere letterario Vitae Sanctorum man-cano, nella migliore delle ipotesi, almeno le consuete indicazioni relative alla morte e allasepoltura del vescovo veronese.

55. Difficilmente un copista poco attento come quello di M avrebbe potuto correggere taleerrore, tanto più che cupiendum sarebbe potuto sembrare riferito a verbum.

56. Si veda oltre per le scelte di edizione dettate dal confronto tra i due testimoni della VitaProculi e il modello costituito dalla Passio Firmi et Rustici.

A titolo di esempio: – 11. Hortabatur illos quomodo fidem, spem et caritatem colerent et amicos inDeo et inimicos propter Deum diligerentamicos in Deo et M : om. R

– 11. Nec ipse dicendo nec illi audiendo verbum Dei fatigabanturaudiendo M : cupiendum R55

Escluse dunque le derivazioni di R da M e viceversa, occorre constatare chesiamo in presenza di due rami diversi della tradizione manoscritta, che a lorovolta attestano diversi livelli di incompletezza del testo. Almeno tre passi, cor-rotti in entrambi i testimoni, indicano l’esistenza di un archetipo, nel quale iltesto era forse incompleto nella misura attestata in M:

– 1. persecutio non minima oborta est Christiane religionioborta corr. : aborta R M

– 9. Famulus Dei Proculus non modice merens eo quod a consortio martyrumesset separatus [regressus est], nam... eo quod om. R ~ esse M : est R ~ regressus est con. (Il testo di R - Famulus Dei non

modice merens a consortio martyrum est separatus - parrebbe più corretto rispetto a quellodi M, che risulta privo di un verbo principale; tuttavia le lezioni di M, che pure neces-sitano di un intervento congetturale, si mantengono più fedeli al modello, la PassioFirmi et Rustici56)

– 14. ne lucerna lateret sub modio, verum omnibus in domo stantibus eluce-ret. Tunc † in domo motus † instinctu repentina voluntas ingruit ut...in domo R : divino M (L’archetipo doveva presumibilmente presentarsi corrotto

da un errore di persistenza, che ha compromesso la lezione originaria: in domo, privodi significato nel contesto, duplica l’espressione presente nella frase precedente e deveaver sostituito un altro termine; motus, pure rimasto senza un ruolo sintattico, dovevalegarsi alla lezione originale stessa, oppure deve essere a sua volta esito di una corrut-tela. Mentre il testimone R ripropone il testo che trovava nel modello, M corregge exingenio)

In un altro passo occorre constatare che né la lezione di M né quella di Rrisultano soddisfacenti, ma la corruttela potrebbe derivare tanto da un guastodell’archetipo quanto da errori di copiatura originatisi indipendentemente neidue codici.

LAURA ROSSI112

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 113

– 3. Ita grex Dei primitus exiguus maiusculus fiebatprimitus correxi] primis R : primus M

A partire dal testo originario O, derivante dalla Passio Firmi et Rustici e dota-to di una sua conclusione completa, possiamo immaginare che la tradizioneabbia seguito questo percorso:

Da un testo originario O è stato ricavato l’archetipo �, progenitore forsediretto del ramo più completo della tradizione (M); poi da � è stato ricavato �,latore della lacuna nella sua misura più ampia, progenitore di R. Si può ancheipotizzare che al posto di � ci sia lo stesso �, ulteriormente mutilato nel finale;in questo caso, il ramo che porta a M deve essere nato prima di tale mutila-zione, e dunque in epoca antecedente a R, per cui tra � e M andrà aggiuntoun intermediario. È altrettanto possibile che questo intermediario sia respon-sabile della lacuna finale propria di M, se essa non risale già all’archetipo.

Fra i due testimoni, R è certamente di maggior valore. Come già si è detto,il lavoro svolto dal copista di M risulta assai poco accurato: vi è una diffusaincertezza nell’uso delle consonanti doppie, si ritrovano vocaboli privi di sensoe periodi non sempre coerentemente costruiti. Il testo di R presenta dunquelezioni migliori nella maggior parte dei casi, tra cui:– 10. Illi autem gaudentes et exultantes de reditu, sed merentes de ignorato abitu

merentes R : inherentes M

– 15. Unde omnes obstupuerunt quod neque lacuna neque fons neque domusubi aliquid laticis inveniretur usquam appareret

appareret R : appareat M

O

w

a

R

Mlettere gre-

che saltate

anche nella

stampa

– 15. tam leniter et suaviter seniles pilos cultro resecavitpilos om. M

In tre casi, dove R e M presentano varianti adiafore, si è potuto utilizzare iltesto della Passio Firmi et Rustici (FR), limitatamente alla breve porzione ditesto che le due narrazioni condividono, come riferimento per la selectio.

– 9. Quid sibi vult hic senex, quem cum istis condemnandis inspicio?condemnandis R FR: damnandis M

– 9. eum eiecerunt a consistorio et spectaculoeiecerunt M FR : decusserunt R

– 9. Proinde palmis faciem collumque eius tundentespalmis faciem collumque eius R : palmas in faciem eius FR : colaphis eum M (la

lezione di R potrebbe sembrare il risultato di una glossa al termine colaphis di M, unaglossa successivamente entrata nel testo; ma la consonanza di FR e di R induconoinvece a ipotizzare un percorso inverso, all’interno del quale la lezione di M rappre-senta una tappa successiva della tradizione).

In un’altra circostanza (già citata a p. 12) soltanto il confronto con FR per-mette di identificare una corruttela nel testo, che sembrerebbe altrimentiaccettabile, di R e obbliga l’editore a un’integrazione congetturale per mante-nere le lezioni, più simili al modello, riportate da M:

Il testo di M mantiene infatti la proposizione subordinata al modo con-giuntivo (che l’archetipo comune ai due testimoni doveva in qualche modocontemplare), ma risulta privo di un verbo principale; verbo principale cheinvece R riporta o perché si è notata e risolta l’incongruenza sintattica o per-ché nell’archetipo era rimasta traccia di una forma simile a regressus est delmodello:

LAURA ROSSI114

Passio Firmi et Rustici Vita Proculi - M Vita Proculi - RIlle etiam tristis regressusest pro eo quod a sanctismartyribus fuisset separa-tus, et venit...

Famulus Dei Proculus nonmodice merens eo quod aconsortio martyrum essetseparatus, nam...

Famulus Dei Proculus nonmodice merens a consor-tio martyrum est separatus,nam...

1. Incipit om. M martyris R Maximus R et om. R imbuerit R oborta corr.:aborta R M professionis R autoritatem M ad huc semper M pubilabant M

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 115

– 9. Famulus Dei Proculus non modice merens eo quod a consortio martyrumesset separatus <regressus est>, nam... eo quod om. R ~ esse M : est R ~ regressus est con.

Più difficile si rivela la selectio quando non vi sia riscontro con FR. In talisituazioni si è optato per le lezioni di R, che nel complesso si rivela essere iltesto più corretto, dal punto di vista morfologico e sintattico:

– 3. latitabat suburbicus extra binos civitatis parietesbinos civitatis parietes R : civitatis binos parietis M

– 11. Crescebat ergo vir Deivir Dei R : Dei servus M

Si è ritenuto opportuno mantenere la grafia medievale -e per i dittonghi -ae -oe, uniformando così l’usus dei due copisti (M -e; R sia -e sia -�, talvolta -oe). Si è scelto di seguire R in tutti i restanti casi di difformità grafica, ripristi-nando così la grafia classica del gruppo -ti seguito da vocale (-ci in M) e il grup-po consonantico -mn (-mpn in M), utilizzando il grafema -y anche nei casi incui M (e talvolta R) preferisce l’uso di -i. A tale criterio ortografico è stato uni-formato il testo anche nella parte conclusiva, in cui il confronto con R vienemeno.

1. Incipit vita sancti Proculi episcopi et confessoris

Cum Maximinus imperii fasces apud Mediolanum gereret et Proculus quartusab Euprepio episcopus Veronam Christiana religione imbueret, persecutio nonminima oborta est Christiane religioni. Nam omni genere tormentorum desevie-bat ydolatria per antiquariam auctoritatem contra novam et adhuc pubescentemecclesiam. Tunc agones triumphales pullulabant, tunc pauci cum multis certabant.Tunc virtutes cum vitiis dimicabant: pugna brevis, sed corona perennis. Quantoduriora certamina tanto preclarior victoria.

2. Sed, o victrix ecclesia, quis vincit? Christus. Cui vincit? Tibi. Deus stetit insynagoga deorum, in medio autem deos diiudicat. Dextera Domini fecit virtutem, dexteraDomini exaltavit me. Dextera Domini fecit virtutem. Sive martyr sive confessor Deoimputat quod triumphat. Videamus nec taceamus quomodo in exercitium divinemilitie per quosdam gradus sanctus Dei cultor Proculus adoleverat.

3. Nam primo propter paganorum improbam sevitiam latitabat suburbicusextra binos civitatis parietes et mandatorum Dei custos ferventissimus existebat acad caulas lupis demonicis refertas pastorali amore flagrabat ut sui periculi iam secu-rus aliquem a letali periculo liberaret. Sic paulatim suam plebeculam congregabat.Ad quam augendam die noctuque infatigabiliter inhiabat amor et curiosa diligen-tia successum inveniebat ut lepore sermonis et parsimonia victus ac miraculorumspectaculis gentiles rudes et adhuc religionis inopes ad cultum Dei induceret et adbaptismi desiderium animaret. Ita grex Dei primitus exiguus maiusculus fiebat etpaganica duritia, quamvis glacie rigidior, tali flante zephiro liquescebat. Si quis exsuis tironibus animi aut corporis labe languebat, prope erat Proculus et presto ovilanguide curam gerere et convenienti antidoto medelam salutis impendere.

4. Non curiosus erat auri, non argenti ac gemmarum, aut alicuius perituri the-sauri avidus, sed animarum lucro famescebat. Illis insistebat instanterque immine-bat. Illis cellarium atque horreum Dei ditare satagebat. Unde cum noctis caligo inhor-ruerat, lux in tenebris civitatem adhuc ydolis fedatam ingressa a quorundam pre-cordiis cecitatis et erroris nubem immissis radiis detegebat. Hic cum paucis urbemingressus, cum multis noviter lucratis ad cellulam remeabat. Canonicis institutio-nibus et documentis suum clerum erudiebat, plebis vero alios lacte fovebat alioscibo panis alebat, et tam diu condescendebat omnibus omnia factus, donec unanimeset concordes in templum Dei consolidaret.

5. Sic beatus Proculus Veronensem prout poterat regebat ecclesiam in turbineet vastitate funeste ac furentis ydolatrie velut gubernator providus et gnarus tem-pestatis ratem procellosis estibus fluctuantem naviter agit et liberat, faciendo autemsigna et prodigia in populo, et paganorum compescebat infidelitatem et audaciam

2. Deus R marir M sine... sine M adholeverat R 3. extra civitatis binos parie-tis M servantissimus M iam bis M a om. M plebiculam M et M lepore ser-monis et om. R parsimonie vitium M et M miraculorum] Dei custos add. M(expunctum) rudes om. M diceret M primitus corr.] primis R : primus M exhi-guus R magis cultus R et presto om. R ovi M, ovis R 4. et M lucrum Mcelarium M detergebat M celulam M 5. tante M procelossis M

LAURA ROSSI116

2. PsG. 81,1 PsG. 117,164. cfr. Lc. 12, 24 Jo. 1, 5. 1 Cor. 9,225. cfr. Act. 6,8 cfr. Tb. 1,2; Sap. 5,6; Sir. 34, 22; 4Esr. 5,1

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 117

quam in cultores Dei exercebant et Christianorum gloriam cumulabat. Taliterdocebat omnes viam veritatis agnoscere et a cultura diaboli recedere. Hoc proposi-to a iuventutis primevo ad senectutis apicem pervenit. Quem non mine tyranni,non proposita tormenta, non cruor effusus martyrum exterrebat, sed verbum Deieffusis habenis et pleno velo constanter et patenter predicabat.

6. In moralitate vigiliarum et ieiuniorum seu orationum persenuit, nec tamensenilis etas constantie sancte devotionis succubuit, quia omni forma devotionis etreligionis iuvenes superabat, ut exemplum et salutiferum speculum in theatroecclesiastico currentibus eluceret. Gaudebat iunior etas et mirabatur a sene supe-rata. Sicut annosus ac grandevus miles in pugna viriliter dimicans ceteros ad bellacommovet et instigat, ita antiquus athleta Proculus suos hortabatur tirones elemo-sinis et ieiuniis orationibusque certamina diaboli conculcare et per prudentiam etfortitudinem tyranni minas vilipendere, qui ecclesiastica rudimenta demoliri persua tormenta certabat.

7. Cumque plenus esset dierum et corona martyrii Deo cuperet vitam reddere,dumque in ista intentione vir sanctus perseveraret, Firmus et Rusticus in ergastu-lo carceris ab Anolino diro principe tenebantur. Quod cum Proculus animi desi-derio et intimo mentis fervore martyr audiret elevatis manibus in celum dixit: «Eccetempus acceptabile, ecce dies salutis, ecce corona quam semper desideravi et semperoptavi. Adsunt vota mea et vera premia certaminis. Non decet fratrem deserere fra-tres. Infidelis est qui commilitonem suum relinquit in pugna. Eamus cum illis et incaritate moriamur, ut in Christo eternaliter vivamus. Quos una fides, unum bap-tisma federat, unus et communis sanguis coronet et coniungat. Quis nos separabit acaritate Christi? Non ignis, non gladius, neque ullus terror amorem nostri pectorisconcutiet».

8. Cum tali et tanta constantia ad invictissimos milites Dei Firmum etRusticum properavit, in tormentis martyrum Firmi et Rustici caritatis et fraterni-tatis amore se alligari precepit, voce magna clamans: «Et ego Christianus sum, pativolo et mori pro Christo». Ast Anolinus, cum intueretur Proculum constanter per-

mire M non cruor om. M extorrebat M effusus R h�tis M 6. speculo Mcurentibus M commonet M suos Proculus R erudimenta M 7. et] cum add.R Annolinus semper M omni M adiret M obtavi M Assunt R comilito-nem M in om. M vos M 8. se om. M

7. cfr. Gn. 25,8; 35,29; 1Par. 23,1; 29,28; 2Par. 24,15; Jb. 42,16 2Cor. 6,2 cfr. Publius VergiliusMaro, Aeneis X, 600 Rm. 8, 35

8. cfr. 3Rg. 18,28; 4Rg. 18,28; 2Esr. 9,4; Tb. 6,3; Jdt. 14,14; Est. 4,1; Is. 36,13; Ez. 9,1; 11,13; Dn.14, 40; 1Mcc 3,50; 13,45; Mt. 27,46; 27,50; Mc. 5,7; Lc. 23,46; Jo. 11,43; Act. 7,59; 8,7; 16,28; Apc.6,10; 7,2; 7,10; 10,3; 14,15; 14,18; 19,17; 4Esr. 10,27 Rm. 5,9 1Pt. 3,18 1Pt. 2,21

manentem cum Firmo et Rustico, dixit ministris suis: «Quid sibi vult hic senex,quem cum istis condemnandis inspicio?» Tunc sanctus Proculus tale responsumdedit Anolino: «Vere non sunt condemnandi, sed a Christo feliciter coronandi.Doctrina Christi hanc regulam tenet, ut qui legitime militat pro Christo moria-tur, quia ipse prius pro nobis mortuus est: iustus pro iniustis mortificatus quidem carnevivificatus autem spiritu. Qui passus est pro nobis propria voluntate ut nos perduceretad eternitatem».

9. Iratus Anolinus dicebat Cancario vicario qui erat occulte Christianus: «Nescisneque intelligis quia pre senectute delirat? Solvite eum et sinite abire». Solveruntministri eum iubente Anolino. Famulus Dei Proculus non modice merens eo quoda consortio martyrum esset separatus [regressus est]; nam libentius pateretur quamsolveretur. Unde valde flebat miserumque se clamabat et dicebat non esse dignumse dare hostiam Deo in odorem suavitatis. Ministri ergo audientes et cum iniuria etcontumelia insultantes, eum eiecerunt a consistorio et spectaculo. Proinde palmisfaciem collumque eius tundentes, extra urbis ianuam expulerunt. Protinus dolensnon modice reversusque ad cellulam in qua de divinis tractare consueverat, gesterei ordinem suis discipulis enarravit.

10. Illi autem gaudentes et exultantes de reditu, sed merentes de ignorato abitu,gratias et laudes persolverunt Deo, qui pastorem a faucibus leonis ereptum suisovibus misericorditer reddidit. Tunc discipuli, voluntatem estuantis pectoris expli-cantes, tali sermone contra magistrum loquebantur: «Dic, pater, quare nos fugisti?Numquid in te peccavimus aut in aliquo te deseruimus? Quare sine filiis tuis morivoluisti? Cui magistro militum nos commendasti? Tuam pugnam nostram esseputavimus. Subtraxisti nobis promissam disciplinam ut in congressu tui certaminisaut tecum moreremur aut pati et mori per te disceremus. Noluisti nos esse tuecorone participes. Voluisti te surripere nobis, sed Deus te reddidit nobis». Pretereamulta opponentes cum querelis et lacrimis diem illam duxerunt.

11. Crescebat ergo vir Dei magis ac magis in virtutibus et miraculorum signis,ac cotidie non parum confortabatur in cultu et religione. Sepissime et diutine cum

LAURA ROSSI118

clara M damnandis in spatio M hac R perducetur M 9. errat M Proculusom. R eo quod om. R est R regressus est om. R M, con. ex FR fleverat R sequemiserum acclamabat M se om. M in odorem Deo R hec M decusserunt RPerinde R palmis faciem collumque eius] colaphis eum M Deinde M fort. rectereversus est M celam M de om. M 10. inherentes M habitu M gloriam etgratias R Deum R suum add. M extuantis M negotio add. M fidelibus Rduxere R 11. Dei servus M ac magis in om. R cottidie M

9. Eph. 5,2; cfr. Lev. 2,9; 2,12; 4,31; 8,28; 17,610. cfr. Is. 14,7; 65,18; 65,19; Mt. 5,12; Lc. 6,23; 1Pt. 4,13; Apc. 19,711. cfr. Nm. 35,32

suis discipluis in canonicis documentis et institutionibus disputabat qualiter verbiset operibus suam vitam probabilem et insignem redderent, quo ex illis formambene vivendi populus caperet. Hortabatur illos quomodo fidem, spem et caritatemcolerent et amicos in Deo et inimicos propter Deum diligerent. Nec ipse dicendonec illi audiendo verbum Dei fatigabantur. Talibus igitur hortamentis inclitos exhi-buit discentes, non audientes in gymnasio sui preceptoris deliramenta et nugas phi-losophorum, sed salutifera oracula apostolorum. Quos postquam adeo educavitincrementis tenacis propositi et sancte vite vestigiis, per immutationem dextereExcelsi, ut in viros perfectos transformaret et dignos quibus ovile cum ovibus cred-eret iudicaret, utile duxit illis prenuntiare quod post paucos dies esset acturus. Hosconvocans, ait: «Viri fratres, scitis quod desiderio desideravi ut tormentis et penisaliquibus molem periture carnis deponerem, sed Deus usque modo non permisit.Modo restat ut exul et profugus, erumnis et longis itineribus fatigatus, corporis iner-tiam et longum otium edomem et emendem. Volo igitur Ierosolimam tendere ubinovimus Christum pro nostra salute crucis penam subiisse. Nulla persuasio me abhac sententia dimovebit». Mox elegit a clero idoneas personas quibus fiducialiterecclesie statum committeret quosque in itinere secum duceret.

12. Profectus igitur sanctus Proculus, multa dura et aspera cum commilitonibussuis inter efferam gentem paganorum sustinuit. Ibi captus fuit, vinculis religatus,multotiens verberatus, etiam venumdatus. Ille, illatis iniuriis gavisus, inter ipsaspressuras dicebat: «O fortissimi athlete Christi, viriliter et potenter contumeliasatque tormenta cito abitura suscipiamus, quia ut ait apostolica scriptura non suntcondigne passiones huius temporis ad futuram gloriam que revelabitur in nobis et angustavia est que ducit ad vitam. Eia patiendo vincamus. Hoc est forum in quo mercarioportet non vilia nec fugitiva bona, sed eterna. Hic debemus emere illam pretio-sam margaritam quam qui invenit vendit omnia sua et emit eam. Nemo coronaturnisi qui legitime certaverit».

13. Huiusmodi exhortamentis se et suos ad dura certamina confortabat. Sedquamlibet in eundo et in redeundo gravissimis erumnis affligeretur, tamen nulli

divine M cum inter lin. M caperet populus M Ortabatur M amicos in Deo etom. R cupiendo R hortamentis corr.: ortamentis M R inclitos om. R dientes Mginasio M : gimnasio R immitationem M quibus] molem add. M (expunctum)duxit] bonum dixit M His convocatis M restat om. M exulem R odomem Msubire R me om. M ellegit M ydoneas M commicteret M quousque mihi M12. intra R substinuit M presuras M habitura R est om. R Eya M non bisM 13. exortamentis M et add. R nonnulli M

LA «VITA PROCULI» NEL DOSSIER AGIOGRAFICO DEL VESCOVO VERONESE 119

12. Rm. 8,18 cfr. Mt. 7,14 cfr. Mt. 13,45-6 2Tm. 2,5

paganorum licuit famulum Dei in servitute tenere (nam Deo servire regnare est),neque illum neque aliquem suorum vita privare, quia noluit Deus omnipotens utVerona suum thesaurum perderet.

14. Cum a Ierosolimitana expeditione rediret et in Ungariam veniret, placuitDeo signo magni miraculi virtutem et sanctitatem eius declararet, ne lucerna late-ret sub modio, verum omnibus in domo stantibus eluceret. Tunc † in domo motus† instinctu repentina voluntas ingruit ut barba et corona verticis raderetur.Quamvis peregrini facere consuescant sibi tamen nimis longum et indecorumvidebatur comam nutrire et barbam dilatare quam princeps apostolorum rasit etnorma ecclesiastica sanxit. Mox Deo instillante et mente exigente sedit et cultrumeximere precepit et ait: «Barbati et comati clerici onus superflum habent, sed meri-to carent. Incidite ergo: nam herba huius prati iam nimis matura est et senescit».

15. Unde omnes obstupuerunt quod neque lacuna neque fons neque domusubi aliquid laticis inveniretur usquam appareret neque in sedem suam adhucremearet. Illis ita hesitantibus, subito ante pedes eius fons emanavit. Statim ille pal-mas in celum erexit et genua flexit. Verticis comam barbamque infecit et amputariprecepit. Post dignas laudes Deo solutas unus ex suis miraculo confortatus et obse-quio advocatus hebeti ferro radere cepit, sed tam leniter et suaviter seniles piloscultro resecavit velut novaculam acutissimam haberet. Mox comites viri Dei nonmodo caput sed et omnia membra in sacro fonte laverunt et secum in vasis aqueparticulam detulerunt. Viatores vero regionis illius, videntes lympham quam num-quam viderant, diligenter inquirentes quomodo signum istud patratum esset, ineodem fonte a sancto Proculo baptizati sunt.

16. Postquam reversus est in sedem suam Proculus antistes mirificus non uni-formiter signis emicuit, que populares ad adipiscende fidei desiderium animarentet ad sacra fluenta vocarent atque perducerent. Sed dum statum cleri sui incolu-mem repperit neque ulla vestigia ignavie aut socordie inesse perpendit, duplicassetalenta gavisus, illos pro contione laudavit et ut ad maiora tenderent excitavit, neremitterent intentivi laboris sarcinam, durarent ad prelia manus: «Quia pervigiltemptator illos acrioribus pulsat insidiis, quos maxime inspicit abstinere delictis. Et

aut R privaret M 14. expedictione M reddiret M virtute M et sanctitatemom. M nec M in domo R : divino M peregrinis M apostolorum om. R erbaM unius R 15. appareat M iuxta M obsequi R precepit M et suaviter bisR pilos om. M accutissimam M ergo R religionis M paratum M 16. adom. M clerorum M duplicasse corr.: dupplicasse M R talentum R excitavit neremitterent om. R : remitterent corr.: remicterent M intentini M

LAURA ROSSI120

14. cfr. Mt. 5,15 et Lc. 11,33 cfr. 1Cor. 11,1416. cfr. Mt. 25,14-30 cfr. Mt. 5,13-4, Mc. 9,50 et Lc. 14,34 cfr. Mt. 7,3-5 et Lc. 6,41-2

qui Christum Deum et Dominum temptavit, quomodo a servis eius temptamen-ta calliditatis sue revocabit? Fratres, invidet iniquus spiritus nostris profectibus,dolet nos ascendere, unde ipse descendit, ingemit nos heredes fieri sue hereditatis.Si ille instat ut pereamus, nos instemus ut vivamus. Nos lucerne atque oculi nostreplebis ex debito sumus, videamus ut simus. Sal esse debemus, inspiciamus ne eva-nescamus. Trabem et festucam vel micam pulveris excutiamus, ut aliena peccataliberius videre et corrigere possimus, non alterius videntes et nostra negligentes,nec alterius baiulantes in anterioribus nostra dimittentes in posterioribus.