La fondazione di Calasetta. Un progetto urbano settecentesco nel Regno di Sardegna.

Transcript of La fondazione di Calasetta. Un progetto urbano settecentesco nel Regno di Sardegna.

277

1 Lo studio proposto rientra nell’ambito del progetto di ricerca “I canoni progettuali delle

architetture sarde tra XVI e XIX secolo nel quadro di sviluppo urbano della città storica”, co-finan-ziatao dal PO Sardegna FSE 2007-2013, come previsto dalla legge regionale n. 7/2007 “Pro -

mozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, per il quale lo scri-vente beneficia di una borsa di ricerca co-finanziata dalla Regione Sardegna.

2 M. BRIGAGLIA, M. MASTINO, G. ORTU, Storia della Sardegna, vol I – dalle origini al settecento,Bari, L. SCARAFFIA, La Sardegna sabauda, Torino, 1987. B. ANATRA, A. MATTONE, R. TURTAS, Sto -

ria dei sardi e della Sardegna, Milano 1989. G. Oliva, I Savoia, Milano, 1998.3 Secondo alcuni storici, il confronto demografico con altre regioni della penisola italiana

ostacolò l’accreditamento della Sardegna in sede diplomatica. G. SOTGIU, Storia della Sardegna

sabauda, Bari, 1986, pp. 6-7. Pur non costituendo un fattore positivo, in primis nei confrontidel Regno di Sicilia, lo spopolamento della regione è da interpretare alla luce di alcune con-siderazioni. Lo sviluppo del territorio richiese ingenti risorse economiche: un sacrificio rile-vante per uno stato di recente formazione, non ancora affermato sulla scena internazionale.Esso, tuttavia, assicurò buone prospettive a lungo termine: in campo agricolo, ad esempio,l’attenzione del governo fu rivolta ai proventi degli immensi latifondi, sui quali pesavano isecolari diritti feudali dei casati nobiliari e le diffuse giurisdizioni ecclesiastiche.

LA FONDAZIONE DI CALASETTA, UN PROGETTO URBANOSETTECENTESCO NEL REGNO DI SARDEGNA

Marcello Schirru

Premessa

È curioso rilevare l’incessante sequenza di sperimentazioni urbanisti-che in uno stato dalla forte impronta conservatrice, quale fu il Regno diSardegna nel XVIII secolo1; non meno interessante la loro localizzazionein territori avulsi dal fulcro politico e culturale del paese, reinventato insede diplomatica, al termine dei conflitti bellici del primo ‘7002. Il tentati-vo di allineare la Sardegna al tenore produttivo e sociale delle regionisubalpine costrinse l’apparato governativo ad elaborare un complessoprogramma di riforme, investendo ingenti risorse. Da principio, fu chia-ra l’esigenza di promuovere lo sviluppo del territorio, condizionato dallabassa densità abitativa e dalla carenza di infrastrutture3. Definiti i confini

TAVV. VII-VIII

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 277

politici dello stato, l’amministrazione di governo istituì un nuovo organo,la Segreteria per gli affari di Sardegna, le cui iniziative, attentamente vaglia-te dalla corte, estesero all’isola le riforme avviate nelle regioni padane,con particolare attenzione ai settori agricolo e sociale4. Su tali presuppo-sti, furono elaborate le prime misure tese ad incrementare il tasso demo-grafico nelle aree a maggiore vocazione produttiva: lo sviluppo della re -gione non poteva prescindere da un’accorta politica insediativa, accom-pagnata dalla fondazione di nuovi centri urbani.

Furono tali progetti a segnare una svolta radicale nella cultura urbani-stica del ducato sabaudo. Essi denotano il timido allineamento alla cultu-ra scientifica e alle filosofie sociali settecentesche, atteggiamento incon-sueto per l’apparato burocratico subalpino, sulla scia di teorie e modellidi respiro internazionale, influenzati dalle sperimentazioni applicate inFrancia, Inghilterra e nei futuri Stati Uniti d’America.

I nuovi insediamenti sardi mirarono allo sviluppo di precisi settori pro-duttivi: pesca del tonno, coltivazioni e allevamenti sperimentali, industriee miniere estrattive. Per circa settant’anni, fu un susseguirsi di progetti:dal piano urbano di Carloforte5, nell’isola di san Pietro (1736), al borgogallurese di Longonsardo (1810), disegnato, in prima persona, dal monar-ca Vittorio Emanuele I, costretto in Sardegna dall’avanzata francese nelleregioni subalpine.

Difficile valutare la portata e il successo dei nuovi insediamenti; se alcu-ni centri sopravvivono, tutt’ora, come piccoli borghi rurali, altri progettistimolarono discrete vocazioni produttive. I sette decenni di sperimenta-zioni consentono di ritenere tutt’altro che aleatorie le imprese urbaneattuate in Sardegna. Il rigore e il pragmatismo della burocrazia statale,attenta a soppesare l’esito degli investimenti e a fornire dettagliati reso-conti alla corte, non avrebbero avallato effimeri tentativi, non giustificatida risultati confortanti.

La fondazione di Calasetta fu uno dei progetti urbani più interessantinel Regno di Sardegna; l’approccio adottato in sede di pianificazione de -nota la preparazione scientifica dell’apparato tecnico-statale, influenzatadalle avanguardie culturali della seconda epoca moderna e dalla razio-nalizzazione del panorama accademico e professionale.

Fino ai primi decenni del ‘700, le linee urbanistiche della monarchiasabauda reiterarono il modello cartesiano proposto, quasi due secoli pri -ma, da Ascanio Vitozzi, autore del piano di ampliamento della nuova ca -

278

4 SCARAFFIA, 1987, pp. 8-23.5 Per quanto concerne le vicende urbanistiche di Carloforte, si rimanda a: B. VIRDIS, Ba -

stioni e torri di Carloforte: contributi alla storia dell’architettura militare, Roma, 1954. G. VALLE -BONA, Carloforte: storia di una colonizzazione 1738-1816, Genova, 1974. E. LUXORO, Tabarca e

tabarchini: cronaca e storia della colonizzazione di Carloforte, Cagliari, 1977.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 278

279

6 A. CAVALLARI MURAT, 1968. A tal proposito, si osservi l’approccio, prettamente scientifi-co, adottato per i piani di ampliamento ottocenteschi di Torino. V. COMOLI (a cura di), Storia

dell’urbanistica, Piemonte/I, il “Piano d’ingrandimento della Capitale (Torino 1851-1852)”, Roma,1987.

7 Ibidem.8 S. TOBRINER, The genesis of Noto, Londra, 1982.

pitale: Torino. Date le pressanti esigenze militari, lo stato subalpino mani-festò sostanziale indifferenza verso le avanguardie urbanistiche d’oltral-pe, ispirate ai piani di espansione di Londra e Parigi, tesi a privilegiare leproblematiche sociali e a frenare lo sviluppo incontrollato delle città.Secondo le nuove tendenze, i tessuti viari e le lottizzazioni, pur seguendoschemi geometrici teorici, non potevano ignorare i limiti dettati dalle pre -esistenze, dall’orografia del territorio e dalle esigenze della cittadinanza6.

Quest’impostazione formale non mutò, nella sostanza, fino al XVIII se -colo. L’espansione occidentale di Torino, sotto le direttive di Filippo Ju -varra e della municipalità, tra i cui decurioni figurava l’ingegnere GianGiacomo Plantery, fu concepita con finalità e metodi analoghi al pianocinquecentesco. Il tracciamento degli isolati rispettò la logica cartesianadel Vitozzi, consolidata nel XVII secolo attraverso le espansioni delineateda Carlo e Amedeo di Castellamonte7. Analoghi approcci caratterizzanoi progetti di ricostruzione siciliani, a cavallo tra ‘600 e ‘700, incentrati suteorie e modelli rinascimentali, altrettanto sordi alle filosofie illuministe8.

Alla luce di queste considerazioni, la politica pianificatrice sabauda deltardo ‘700 non può che essere accolta come una novità: in essa, si ravvi-sano gli albori di un rinnovato approccio alla pratica progettuale, dovutoalla timida affermazione delle avanguardie illuministe. Lo fu fin dagliesordi, nell’interessante progetto urbano di Carloforte: il primo dei centridi fondazione promossi dal Regno di Sardegna. L’ingegnere Augusto deLa Vallea modellò un territorio vergine, disegnando un tessuto abitativoregolare, privo di vincoli. L’ufficiale affrontò il tema con rinnovato spiri-to, non condizionato da preesistenze, teso ad ottimizzare il rapporto inve-stimenti-benefici secondo modalità tecniche e scientifiche moderne. ACarloforte e nei successivi progetti urbani sardi, il legame con Torino silimitò alla riproposizione del tessuto viario cartesiano. Le politiche inse-diative privilegiarono i lotti agricoli con case isolate; le successive lottiz-zazioni a schiera, nate dall’intasamento delle proprietà originali, non rive-lano alcun rapporto formale con le residenze signorili della capitale.

In quest’ottica, i progetti urbani sardi ebbero maggiore attinenza con gliinsediamenti settecenteschi spagnoli, non limitata al solo episodio dinueva Tabarka, le cui affinità con i piani di Carloforte e Calasetta furonorinsaldate dalle comuni vicende legate al riscatto degli abitanti. Nel 1767,il monarca borbonico Carlo III promosse la fondazione di nove centricolonici in Andalusia e Sierra Morena, accogliendo coloni provenienti da

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 279

diverse regioni germaniche, dal Levante iberico e dalla penisola italiana.La vocazione agricola, la difficile attuazione dei progetti, lo spopolamen-to delle località interessate e le misure adottate in sede di pianificazionerivelano profonde analogie con i piani di fondazione sardi9.

Sulla stessa linea programmatica, fu sviluppato il disegno urbano diCalasetta, nella Sardegna meridionale, preceduto da alcuni infruttuosiprogetti nell’entroterra della regione, condizionati dall’isolamento, dallanatura selvaggia dei luoghi prescelti e da problematiche di ordine reli-gioso e sociale. Non raggiunsero il successo sperato i piani di fondazionedi Montresta, Coghinas e Oridda, del Cixerri e dell’isola dell’Asinara,nonostante l’opera infaticabile degli ingegneri go vernativi chiamati a lun-ghe ed impegnative assistenze in territori inospitali10. Alle note difficoltà,si aggiunsero ostacoli prevedibili, non ultimi gli episodi di intolleranzaetnica e religiosa verso le nuove popolazioni. Frequenti i dissapori con lesparute comunità indigene, mal disposte a condividere i frutti delle loroterre e a tollerare nuove forme di culto introdotte dall’esterno; le esenzio-ni fiscali promesse e riconosciute ai coloni incrementarono i rancori giàesacerbati11.

Quando, tra il 1770 e il 1771, fu elaborato il piano di Calasetta, l’appa-rato burocratico e tecnico del Regno di Sardegna aveva acquisito notevo-le esperienza nel campo della pianificazione urbana. Le problematicheinsediative furono affrontate con acume e competenza, influenzando l’e-sito positivo dell’impresa. Il passaggio di redini tra il defunto monarcaCarlo Emanuele III, fautore del progetto, e l’erede Vittorio Amedeo III, nel1773, non determinò l’accantonamento del progetto, all’epoca in faseavanzata dopo l’arrivo del primo nucleo di coloni; al contrario, fu rinvi-gorito da una seconda emigrazione dal Piemonte.

Il piano funse da apripista per nuove sperimentazioni in Sardegna e neiterritori d’oltremare: impossibile non includere, nello stesso fermento ur -banistico, la fondazione di Carouge, oggi sobborgo ginevrino, strategica-mente adagiato sulla riva sinistra dell’Arve12. Sorto con l’obiettivo di con-

280

9 F. AGUILAR PIÑAL, Pablo de Olavide, Utrera, 1989, pp. 16-19. B. DE QUIROS, Colonización y

Subversión en la Andalucía de los siglos XVIII-XIX, Siviglia, 1986. M. MARTI, Ville et campagne

dans l’Espagne des lumieres (1746-1808), saint Etienne, 1997. Si deve all’iniziativa alla monar-chia spagnola la nascita dei borghi di: la Concepción de Almuradiel, Almuradiel, Arquillos,Aldeaquemada, Montizón, las Correderas, Santa Elena, la Carolina, Guarromán, la real Car -lota, san Sebastián de los Ballesteros, Fuentepalmera, la Luisiana y aldeas menores.

10 Per i progetti indicati, si consulti: A.S.Ca, r.s.s., II s., voll. 1287, 1288, 1289, 1290, 1291,1292 (agricoltura, industria e commercio).

11 G. SALICE, L’invenzione della frontiera. Isole, stato e colonizzazione nel Mediterraneo del Set -

tecento, in «Ammenta. Bollettino Storico Archivistico e Consolare del Mediterraneo», II, pp.93-113, Villacidro (VS) 2012.

12 A. CORBOZ, Invention de Carouge, 1772-1792, Losanna, 1968. A. CORBOZ, Une ville piemon-

taise en Suisse, Carouge (1772-1792), in L. MONNIER (a cura di), Gèneve et l’Italie, etudes publiées a

l’ocasion du 50e anniversaire de la Sociète genevoise d’études italiennes, pp. 179-200, Geneve, 1969.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 280

trastare la prepotente ascesa economica della città svizzera, sulla quale siconcentrarono gli interessi della Francia, il borgo sabaudo costituì un im -portante avamposto tra le comunità valdesi, giunte numerose oltralpe persfuggire alla secolare persecuzione della monarchia savoiarda. Troppodistante la realtà sarda dalla ricca e florida foce del Rodano per intavola-re un confronto economico tra i due progetti. Tuttavia, analizzando imodelli urbani adottati, è possibile rilevare non pochi tratti comuni.

L’iniziativa

Un progetto urbano di notevole portata economica e tecnica richiede,oggi come allora, l’elaborazione di un programma condiviso tra diversiattori. Non v’è dubbio che la fondazione di Calasetta fosse decisa e pia-nificata tra gli uffici di corte e una ristretta cerchia di funzionari governa-tivi, in primis il burocrate Giovanni Lorenzo Bogino, responsabile, dal1759, della Segreteria per gli affari di Sardegna. Nonostante lo stretto con-trollo della monarchia sabauda, la natura del progetto e la sua attuazionerichiesero il coinvolgimento di nuovi protagonisti, ad iniziare dalle auto-rità locali e dal corpo degli ingegneri governativi, del cui operato discu-teremo a breve.

Intuendo le difficoltà dell’impresa, il governo istituì una commendasull’intera isola di sant’Antioco, a favore dell’ordine cavalleresco dei santiMaurizio e Lazzaro; il 21 marzo 1758, il passaggio fu formalizzato con lasottoscrizione di un atto di investitura13. L’accordo assicurò alla Sacra Re -

ligione i benefici derivanti dalle attività produttive: pesca, raccolti, com-merci. Non fu un passaggio semplice; l’isola dipendeva formalmente dal-l’arcivescovado cagliaritano, in quanto, nel 1563, la curia del capoluogoaveva incamerato i beni e i diritti sulle rendite della soppressa mitra diIglesias. Nel 1754, per altro, lo stesso capitolo di Cagliari intraprese unavertenza civile nei confronti dello Stato, rifiutando di accogliere una co -munità di greci e corsi nel borgo di sant’Antioco14. Fu il primo tentativodi popolamento, non finalizzato alla fondazione di nuovi centri urbani,bensì all’incremento demografico dell’antico borgo sulcitano. L’iniziativafallì per la strenua opposizione dell’arcivescovo cagliaritano, Giulio Ce -sare Gandolfi, preoccupato dalle potenziali conseguenze del progetto: il

281

13 A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 1291 (agricoltura, industrie e commercio – colonie), cc. 455-472.L’accordo ottenne l’approvazione vaticana attraverso una bolla del pontefice Clemente XIII.

14 G. GUGLIOTTA, Problemi connessi al ripopolamento dell’isola di sant’Antioco, in «Bollettinobibliografico e rassegna archivistica e di studi storici della Sardegna», anno XIV, quadernoII, fascicolo n. 23, Cagliari, 1997, pp. 62-63. In precedenza, il capitolo aveva risolto a propriofavore una causa civile nei confronti della municipalità di Iglesias, entrambi decisi a far vale-re i diritti di giurisdizione sull’isola di sant’Antioco. Analoghe pretese accamparono la Com -pagnia di Gesù e i frati conventuali di san Francesco.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 281

prelato intendeva preservare il valore simbolico del borgo e della sua par-rocchiale, un tempo sede vescovile, eretta sul luogo di ritrovamento dellereliquie di sant’Antioco, patrono della Sardegna15. Secondo Gandolfi, ilcredo religioso dei nuovi abitanti avrebbe suscitato rancore e malumorinella comunità indigena.

L’esito negativo della vertenza ostacolò non poco i piani della monar-chia, per la quale le pretese giuridiche e patrimoniali della curia di Ca -gliari si rivelarono un ostacolo all’attuazione delle riforme nell’intera iso -la sulcitana. L’istituzione della commenda a favore dell’Ordine Mauri -ziano agevolò la risoluzione della diatriba; non senza un adeguato rim-borso per l’arcivescovado cagliaritano, al quale, nella persona del nuovoprelato Tommaso Ignazio Natta, fu intestata la giurisdizione sul feudo diSantadi16.

Come indicato nell’atto di investitura della commenda, l’ordine mauri-ziano assicurò pieno appoggio alla fondazione di un centro urbano lungoil litorale settentrionale dell’isola di Sant’Antioco, accollandosi l’onereeconomico dell’impresa e il sostentamento iniziale dei coloni17. Difficilevalutare l’effettivo contributo dei cavalieri crociati, in quanto lo Stato nondelegò il controllo ultimo sull’isola: l’impegno sottoscritto fu un espe-diente necessario per accattivarsi il benestare del capitolo cagliaritano.

La partecipazione della Sacra Religione al progetto, non fu casuale.Espressione dell’antica aristocrazia cavalleresca savoiarda, l’ordine mili-tare riservò il supremo livello gerarchico allo stesso sovrano18. Indossarel’abito crociato era una delle massime aspirazioni per la nobiltà piemon-tese poiché testimoniava il gradimento del monarca e l’appartenenza allecerchie più influenti della società. Dopo il 1720, i processi di investiturafurono estesi all’aristocrazia sarda, pratica favorita dal corpo governativooperante nell’isola e dal commercio delle patenti di nobiltà19. Con tutta pro-babilità, i responsabili dell’Ordine Mauriziano erano ben noti alle auto-rità, sebbene, allo stato attuale, non sia noto un vero epistolario con lacorte. Di fatto, il coinvolgimento dei cavalieri garantì alla monarchia ilcontrollo indiretto sulle operazioni condotte nell’isola di Sant’Antioco.

L’istituzione della commenda fu un valido supporto alle iniziative delgoverno, ad iniziare dalla pianificazione urbana di Calasetta. Come testi-

282

15 Nel XIII secolo, l’antica diocesi di Sulci (o Solci) fu trasferita a Tratalias. Una bolla delpontefice Giulio II, del 26 novembre 1503, spostò la sede ad Iglesias; soppressa nel 1513, essafu unita all’arcidiocesi di Cagliari, fino al 1763, quando riacquistò la propria autonomia.

16 A. MANNO, Storia della Sardegna, vol. III, Milano, 1835, p. 305.17 A.S.Ca, r. s. s., I s., vol. 180. A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 1291 (agricoltura, industria e com-

mercio – colonie), cc. 92-107, 108-121.18 V. PRUNAS TOLA, L’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, Milano, 1966.19 Per far fronte al dispendio economico indotto dalle riforme boginiane, la monarchia

riconobbe titoli nobiliari a ricchi borghesi e latifondisti, assicurandosi il finanziamento di in -frastrutture pubbliche o la sperimentazione estensiva di nuove colture.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 282

moniano le fonti d’archivio, le fasi programmatiche furono dirette daifunzionari di stato; alla Sacra Religione spettò l’assistenza durante le fasi ditracciamento dell’abitato e, compito non secondario, il finanziamento delprogetto.

L’elaborazione del piano insediativo fu accompagnata da una consi-stente campagna di promozione. Non fu semplice individuare i nuclei dicoloni da coinvolgere nell’impresa: la Sardegna rappresentava una metapoco ambita, in virtù dell’asprezza del territorio, afflitto dal clima malsa-no e dalle frequenti epidemie di malaria. Fu necessario incentivare l’arri-vo di coloni attraverso assegnazioni gratuite di terre ed esenzioni fiscali.Accanto alle iniziative di tenore propagandistico, fu intrapreso un detta-gliato studio del territorio, al fine di individuare la posizione ideale per ilnuovo centro urbano. La scelta ricadde su Cala di Seda, insenatura ada-giata lungo la costa settentrionale dell’isola, la quale avrebbe suggeritol’appellativo Calasetta. Nel frattempo, fu individuato il primo nucleo di132 coloni provenienti dalla Tunisia: un gruppo eterogeneo composto dacittadini di Tunisi e Tabarka, discendenti da emigranti liguri giunti nellitorale africano nel 1540 quando il beilicato concesse, alla famigliaLomellini, il possesso di un’isola prospiciente la città di Tabarka e i dirit-ti sulla pesca del corallo, decretando, di fatto, un pericoloso avampostodella Superba lungo la sponda tunisina.

Come spesso accade, gli eventi non sono analizzabili separatamente; uncomplesso intreccio di vicende politiche ed economiche indirizzò le scel-te delle autorità sarde. La storia racconta di una risorsa ormai esaurita, ilcorallo tunisino, e della difficile convivenza con una popolazione stranie-ra, i liguri appunto, mai integrata nella comunità indigena di Tabarka,nonostante due secoli di insediamento nella riviera africana. Alla precariasituazione, già di per se ostica, non giovò, certo, l’invasione del bey di Tu -nisi, Abu l’-Hasan ‘Alì e la prigionia inferta agli abitanti dallo stesso vas-sallo e dal dey di Algeri, Baba Mohammed, nel 1741. Il riscatto dei cri-stiani richiese intense trattative diplomatiche e lo sforzo congiunto dellaSanta Sede, attraverso le iniziative vocazionali degli Ordini mercedario etrinitario e dei governi europei, il che lascia intuire la dimensione inter-nazionale del problema. La cattività non fu un incubo per i soli cristiani:fin dal Medioevo, il soggiorno coatto di musulmani in terra d’Europa fuuna pratica diffusa, tanto da assicurare una crudele “merce di scambio” insede di riscatto20. Il Regno di Sardegna e la Corona di Spagna furonoparte attiva nella redenzione dei connazionali, data l’estensione rivierascadei due stati e gli interessi diplomatici in chiave mediterranea.

283

20 A. ROMANO, Schiavi siciliani e traffici monetari nel Mediterraneo del XVII secolo, in M.MAFRICI (a cura di), Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno, atti delconvegno, Università degli Studi di Salerno, Salerno, 2004, pp. 275-485.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 283

Considerando la cattività dei primi abitanti di Calasetta è inopportunoparlare di campagne di propaganda; tuttavia, il governo sardo dovette in -centivare, in qualche modo, l’arrivo dei coloni in Sardegna, onde scon-giurarne il ritorno in Liguria o l’adesione all’omologo progetto di NuevaTabarka, intrapreso dal re di Spagna, Carlo III, nell’isola di san Pablo,presso Alicante21. Uno scenario complesso, dunque, con profonde impli-cazioni politiche, religiose e sociali, difficilmente analizzabili su scala lo -cale.

La fondazione di Calasetta rappresentò, in quel preciso momento, unavalida alternativa: la presenza di connazionali nel borgo di Carloforte,con i quali sarebbe nato un insolito e curioso connubio tra isole e spondecontrapposte, fu un esempio positivo da imitare. Altrettanto comprensi-bile la scelta di affidare il trasporto dei coloni verso Calasetta al capitanoGiovanni Porcile, già protagonista delle campagne di riscatto dei prigio-nieri carlofortini, contattato dal vicario reale in Sardegna, Vittorio Lu -dovico, conte di Hallot des Haies e di Dorzano.

Il 29 novembre 1767, i primi abitanti di Calasetta sottoscrissero un ac -cordo formale a Torino con i rappresentanti governativi. L’iniziativa eb beil sostegno del des Hayes e dell’Ordine Mauriziano; l’armatore Porcile siimpegnò a condurre i tabarkini sulla nave Ancilla Domini. Il capitanoimbarcò 38 famiglie da Tunisi e Tabarka, fornendo vitto e alloggio duran-te il viaggio e la quarantena, in attesa di raggiungere Calasetta. La SacraReligione concesse i terreni per le dimore e le coltivazioni dei coloni, fi -nanziò il reclutamento delle maestranze e impose reciproche assistenzeper la costruzione del borgo. Per alcuni anni, fu vietato l’abbandono delnucleo urbano e dei terreni assegnati. Come promesso, gli abitanti bene-ficiarono di esenzioni fiscali, ad eccezione delle gabelle del sale e deltabacco22.

Il primo gruppo di coloni raggiunse l’isola di Sant’Antioco il 3 ottobre1770, dopo un periodo di quarantena a Marsiglia. Tale particolare, nontrascurabile, allude alla probabile cooperazione tra le monarchie europee,nel cui ambito furono elaborati i progetti di pianificazione di Carloforte,Calasetta e Nueva Tabarka.

Tra il 1773 e il 1774, si registrò l’arrivo di nuovi abitanti dal Piemonte, iquali non riuscirono ad integrarsi con la primitiva comunità di tabarkini;per alcuni l’esperienza fu traumatica, tanto da reclamare il repentino rim-patrio nelle terre d’origine.

Il progetto urbano di Calasetta attraversò inevitabili periodi di crisi, do -

284

21 P. GOURDIN, Tabarka (15-18 siècle): histoire et archéologie d’un préside espanol et d’un comp-

toir génois en terre africaine, Roma, 2008, pp. 473-488.22 A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 1291 (agricoltura, industria e commercio – colonie), c. 268. J. SO -

LER CARNICER, Valencia pintoresca y tradicional, n. 2, Valencia, 2007, pp. 102-103.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 284

vuti alla siccità e all’asprezza del territorio: gli investimenti della com-menda raggiunsero la ragguardevole cifra di 170.000 lire sarde. Il gover-no adottò una soluzione sperimentata in altre località della Sardegna: l’ac-quisto delle patenti di nobiltà. Fu lo stesso Giovanni Porcile ad assicurar-si la dignità comitale dietro il pagamento di 150.000 lire sarde, in seguitoridotte a 100.000, e di un canone enfiteutico annuo di 3.000 lire. Insiemeall’ambito titolo nobiliare, il comandante ottenne l’autorità pubblica sullacommenda e i diritti derivanti dall’estrazione del sale e dalla pesca, inparticolare delle tonnare; forse per assicurarsi il prudente controllo stata-le, la Sacra Religione mantenne la responsabilità giuridica sulla commen-da23.

L’interesse manifestato dal Porcile allude ad un esito affatto fallimenta-re del progetto, nonostante gli investimenti mauriziani e le innegabili dif-ficoltà, ad iniziare dai contenziosi giurisdizionali con la curia iglesiente. Èdifficile interpretare in termini negativi un’esperienza urbana simile alvicino insediamento carlofortino, la cui fondazione arrecò discreti benefi-ci attraverso la pesca dei tonni e dei coralli.

Il piano

L’ubicazione del borgo di Calasetta fu attentamente studiata dai fun-zionari governativi: insieme all’insediamento “gemello” di Carloforte, op -pose una strategica morsa al transito dei tonni lungo una delle corse pri-vilegiate nel Mediterraneo. I significativi introiti economici, alla base delprogetto, lasciano supporre il controllo serrato della Corte, il cui pareresulle materie di interesse statale fu sempre vincolante. Tale atteggiamen-to è testimoniato dalle puntuali indicazioni inviate ai funzionari gover-nativi coinvolti nel progetto24.

Stabilita la posizione dell’insediamento, tutto era pronto per delineare iconnotati del centro urbano; compito improbo, data l’esigenza di armo-nizzare problematiche di varia natura: produzione agricola, misurazionee livellamento dei terreni, tracciato dei profili stradali, controllo architet-tonico dell’abitato e realizzazione delle infrastrutture primarie. Tali esi-genze delineano un quadro disciplinare in sintonia con la moderna evo-luzione della pratica progettuale: massima espressione del razionalismoilluminista, l’approccio scientifico e tecnologico fu uno strumento indi-spensabile per affermare i caratteri oggettivi della dimensione umana,attraverso il progetto. L’urbanistica fu oggetto di profonda revisione cri-tica: essa culminò nei primi decenni dell’800, con l’istituzione del genio

285

23 A.S.To, paesi, Sardegna, m. feud., feudi per A e B, m. 22, n.73. A.S.Ca, r.s.s., II s., vol.1291 (agricoltura, industria e commercio – colonie), cc. 292-293.

24 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 475, dispaccio del 25 luglio 1773, cc. 22-24.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 285

civile e l’inaugurazione delle scuole applicate di ponti e strade, ispirateall’École nationale des ponts et chaussées, fiore all’occhiello della Francia na -poleonica. Una nuova leva di progettisti si affermò nello scenario inter-nazionale, non più votata all’immagine architettonica, quale espressioneepidermica del costruire, ma fautrice di una nuova estetica dettata dallapadronanza tecnica della forma e dei materiali. Il progetto, in senso lato,fu affrontato con spirito enciclopedico, fondendo, in un medesimo discor-so logico-semantico, esperienze architettoniche, civili, industriali e, in al -cuni casi, ambientali.

I giovani progettisti rivendicarono il debito culturale nei confronti dellarealtà transalpina, già radicato nei territori sabaudi. L’ingegnere piemon-tese Pietro Belly, chiamato a dirigere il primo insediamento tabarkino aCalasetta, manifestò tale impronta nelle consuete mansioni di servizio;perfino nell’idioma francese, talvolta scelto per la compilazione delle rela-zioni, puntualmente inviate alla corte, è possibile scorgere un’affiliazioneculturale più solida dell’esperienza trascorsa nei giacimenti minerari del -la Sassonia25. Allievo di Filippo Nicolis di Robilant e degno esponentedella nuova leva di tecnici militari, l’ufficiale piemontese primeggiò nel-l’intraprendente compagine di ingegneri chimici, il cui arrivo in Sarde -gna, certamente non casuale, produsse risultati più che confortanti.Impossibile valutare in termini negativi, l’operato dell’ufficiale e dei col-leghi Giuseppe Domenico (?) Theseo, Giuseppe e Carlo Ugo e de Buttet26,i quali costituirono il primo nucleo di responsabili del settore industrialee minerario sardo. La corrispondenza cronologica tra l’arrivo dell’inge-gner Belly e la nomina del burocrate Giovanni Battista Lorenzo Boginoalla direzione della Segreteria per gli affari di Sardegna lascia supporre unaconsequenzialità tra i due avvenimenti. Dal 1759, l’ufficiale affrontò conimpegno la gestione del comparto industriale ed estrattivo della regione,settore cardine nel programma di riforme governative. Frequenti le notedi merito, testimoniate dalla repentina affermazione nel corpo militared’appartenenza: intrapreso l’importante incarico col grado di luogote-nente, l’ingegnere sabaudo morì, da colonnello, nell’agosto del 179127.

Pietro Belly attese al progetto urbano di Calasetta in due fasi: al primo

286

25 M. CAVALLINI, Fortituitum & sordidum opus: appunti di storia della metallurgia, Giada, 2005.26 L’arrivo del de Buttet in Sardegna, nel 1767, fu preceduto dagli elogi della Corte, la

quale vide in lui un [..] giovane di singolare talento, e capacità nelle matematiche, e specialmente

nella mecanica […]. L’ufficiale fu autore di un’interessante descrizione del patrimonio boschi-vo sardo. Nel 1778, un ufficiale col medesimo cognome, graduato nel corpo d’artiglieria,analizzò le acque termali di Perrier in val d’Aosta. A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 45, dispaccio del 13marzo 1767. E. BECCU, Tra cronaca e storia, le vicende del patrimonio boschivo della Sardegna, Ro -ma, 2000, pp. 25-27.

27 A.S.Ca, r.s.s., I s., voll. 402, 403, 405. Alla moglie di Pietro Belly, Caterina, fu riconosciu-ta una pensione annua di 200 lire, quale riconoscimento per gli oltre trent’anni di carrierasvolta dall’ufficiale in Sardegna.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 286

incarico, tra il 1770 e il 1771, seguì un secondo soggiorno nell’isola diSant’Antioco nel 177328. In entrambe le occasioni, fu tracciato un insedia-mento per nuovi coloni. Il popolamento del borgo non si esaurì con l’ar-rivo dei primi tabarkini: allo sparuto nucleo originario, fece seguito unsecondo flusso emigratorio dal Piemonte. A differenza del primo appro-do, favorito dalla prigionia patita all’ombra del beilicato tunisino, nelsecondo caso è ipotizzabile un’intensa campagna di propaganda, sul cuisuccesso incisero le esenzioni fiscali e la concessione gratuita di terre col-tivabili. Benché siano ignoti i dettagli della vicenda, non si può escluderela comune provenienza dei coloni piemontesi, al fine di favorire l’inte-grazione nei luoghi di destinazione.

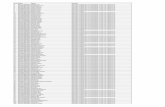

La progressiva crescita di Calasetta è testimoniata da alcune tavole cu -stodite presso gli Archivi di Stato di Cagliari e Torino. La prima, disegna-ta dall’ingegner Belly, raffigura il nucleo primitivo del borgo: due stradeortogonali costituivano le assi portanti del futuro tessuto viario, corri-spondenti alle attuali via Roma e via Guglielmo Marconi29. Su entrambi ilati, giacevano i lotti, corredati di abitazione e superficie coltivabile. Pa -rallele alle arterie principali, le vie secondarie erano dislocate nel versan-te meridionale del borgo. In direzione est-ovest, l’abitato si sarebbe svi-luppato per una lunghezza di 120 trabucchi; in direzione nord-sud, 60; lestrade secondarie erano lunghe circa 36 trabucchi30. Pietro Belly indicòtrentanove proprietà, oltre a sei lotti in attesa di assegnazione. Il numerodelle residenze è compatibile con l’entità del primo gruppo di coloni:l’Ancilla Domini del capitano Porcile, infatti, condusse nell’isola diSant’Antioco trentotto famiglie tabarkine.

Lo schema prescelto denota la centralità, urbanistica e semantica, rico-nosciuta alla piazza principale, intersezione tra i cardini viari, attorno allaquale gravitavano la chiesa, con l’annessa casa parrocchiale, e la grandecisterna idrica. Il magazzino per le provviste fu localizzato lungo il mar-gine meridionale dell’insediamento. Emerge uno schema semplice e ra -zionale, non ancora inquadrato in un programma urbano definito: unamatrice viaria modulare, su cui reiterare i successivi sviluppi del borgo.Tale impianto costituì la soluzione più razionale per ottimizzare tempi ecosti d’insediamento, oltre a garantire l’efficienza delle infrastrutture, inprimo luogo l’approvvigionamento idrico.

Non è chiaro se, in questa fase, fosse noto il successivo arrivo dei colo-ni piemontesi; in tal caso, il piano di Pietro Belly funse da proposta di

287

28 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 475, dispaccio del 25 luglio 1773, cc. 22-24. A.S.Ca, r.s.s., II s., voll.1288, 1291 (agricoltura, industria e commercio – colonie).

29 A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. 1291 (agricoltura, industria e commercio – colonie).30 Il trabucco era l’unità di misura delle lunghezze, suddiviso in 6 piedi. In Piemonte, tali

misure corrispondevano, rispettivamente, a 3,082 metri e 0,516 metri. A. MARTINI, Manuale

di metrologia, Torino, 1883.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 287

massima, utile ad accogliere i primi abitanti di Calasetta, ma suscettibiledi molteplici variazioni. D’altra parte, il confronto tra la struttura attualedel borgo e lo schema riprodotto nella planimetria dell’ingegnere sabau-do rivela notevoli discordanze. Il nucleo centrale dell’insediamento, cor-rispondente all’attuale piazza del municipio, avrebbe ospitato la chiesaparrocchiale e la cisterna, in seguito destinate ad altri settori del borgo;nessuna indicazione riguarda la sede municipale.

Fin dalla prima proposta del Belly, fu adottata la logica cartesiana deipiani urbanistici sabaudi, tralasciando ulteriori affinità estetiche. Al di làdelle diverse entità insediative, chiaramente non paragonabili, la pianifi-cazione di Calasetta acquisì un preciso indirizzo agricolo, evidenziatodalle tipologie abitative prescelte, accompagnato da pressanti esigenze diordine militare, dovute al costante pericolo di incursioni piratesche. Al -meno nelle fasi iniziali, non si trattò di una struttura urbana addensata,con residenze a schiera; le unità abitative, quadrate, con lato pari a 2 tra-bucchi, furono ubicate negli angoli delle proprietà di pertinenza.

Se la declinazione agricola ebbe minimi riscontri nella tradizione urba-nistica sabauda, notevoli furono le affinità con i piani di Nueva Tabarka eCarloforte, quest’ultimo in fase di assestamento, dopo il trasferimento delnucleo originale a valle. In entrambi i progetti, fu adottato un impiantocartesiano, caratterizzato da un agglomerato sparuto di isolati regolari eda un sistema di piazze quadrilatere. Voci rilevanti di spesa, le opere mili-tari ebbero un peso considerevole nel connotare l’immagine dei nuoviinsediamenti. Ovunque, fu prevista la costruzione di cittadelle fortificate,mura difensive e torri d’avvistamento: deputati al controllo delle coste ead arginare il temuto spauracchio piratesco, i fortilizi preservarono l’ani-ma marina della popolazione, conferendo raro vigore espressivo e accen-ti pittoreschi alla scenografia urbana. Del tutto giustificato il reclutamen-to di esperti ingegneri militari: Fernando Mendes de Ras per NuevaTabarka, Augusto de la Vallée per Carloforte, ai quali si aggiunsero PietroBelly e Giovanni Francesco Daristo per la complessa pianificazione diCalasetta. In taluni casi, le coincidenze tra i progetti sono sorprendenti: adesempio, a Nueva Tabarka e Carloforte, le cittadelle assunsero l’appella-tivo popolare “castelli”, mentre una delle piazze del borgo iberico fu inti-tolata a Carloforte; un legame significativo, se si considera la derivazionedel toponimo dal monarca sabaudo Carlo Emanuele III, fautore dei nuoviinsediamenti sardi e apparentemente estraneo alle vicende dell’isola ali-cantina. L’episodio richiama i destini incrociati delle campagne di riscat-to, accomunate dall’accorta regia internazionale e religiosa, le cui vicenderinnovarono la coesione tra ex-tabarkini. Sempre in terra iberica, sonoaltrettanto evidenti le analogie formali con i piani di insediamento sette-centeschi in Andalusia e Sierra Morena, sebbene la letteratura non forni-

288

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 288

sca indicazioni sull’identità dei progettisti coinvolti, soffermandosi sullapaternità reale dell’iniziativa e sull’abile regia del funzionario peruvianoPablo de Olavide31.

Il concordato stipulato nel 1767 stabilì i primi regolamenti civici dellapopolazione di Calasetta. Alla presenza di un podestà governativo, i colo-ni avrebbero eletto tre rappresentanti per le cariche di sindaco, primo esecondo consigliere. Il mandato del primo cittadino era annuale, eredita-to dal primo consigliere, il quale, a sua volta, cedeva la propria carica alsecondo, introducendo un repentino rinnovamento amministrativo. Leautorità uscenti non potevano ricandidarsi prima di tre anni.

Il governo sardo incrementò la popolazione di Calasetta con nuovicoloni provenienti dal Piemonte; per questo secondo contingente, è lecitoipotizzare la propaganda delle autorità statali, sulla quale incise il succes-so del primo insediamento nonché la certezza delle esenzioni fiscali edelle concessioni gratuite di terre coltivabili. La convivenza con i tabarki-ni non fu semplice, come denotano le perentorie richieste di reimpatriopresentate da numerose famiglie, accolte solo in parte dal governo32.

L’arrivo di nuovi abitanti rese insufficiente il primitivo nucleo di Cala -setta. Fu l’ingegnere sabaudo Giovanni Francesco Daristo, nel 1773, a pre-disporne il piano di ampliamento, reiterando la matrice viaria delineatadal collega Pietro Belly. Custodita presso l’Archivio di Stato di Torino, laplanimetria di progetto illustra la nuova fisionomia del borgo; evidente lospostamento della parrocchiale verso meridione, in una seconda piazzadisposta lungo l’asse principale33. In seguito, l’ipotesi fu accantonata ubi-cando il santuario a valle, in prossimità del porto, nell’attuale piazza Gau -tier.

Una delle principali novità introdotte dal Daristo fu l’attenzione riser-vata alle strutture difensive. Lo stesso coinvolgimento dell’ingegnere, ca -pitano d’artiglieria e responsabile del comparto edilizio sardo, non fu ca -suale. Nuove esigenze accompagnarono il secondo insediamento di colo-ni nell’isola sulcitana: le operazioni di tracciamento e la dotazione diinfrastrutture, brillantemente risolte da Pietro Belly, ormai non costitui-vano un ostacolo; non quanto il pericolo delle incursioni piratesche, at -tratte dal repentino incremento demografico. Data l’impossibilità di so -vrintendere con continuità al progetto, il Daristo fu assistito dal solitoPietro Belly, dall’ingegnere Carlo Emanuele Varin de la Marche e dal mi -suratore Giuseppe Viana34. La partecipazione di quest’ultimo al progetto

289

31 AGUILAR PIÑAL, 1989.32 GUGLIOTTA, 1997, pp. 67-68.33 A.S.To, paesi, Sardegna, m. feud., feudi per A e B, m. 22, n.73.34 A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 298, dispacci del 4 marzo 1773, 3 settembre 1773, e 18 marzo 1774.

A.S.Ca, r.s.s., I s., vol. 475, dispaccio del 25 luglio 1773, cc. 22-24. A.S.Ca, r.s.s., II s., voll. 1288,1291 (agricoltura, industria e commercio – colonie).

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 289

di Calasetta fu un episodio non secondario, in quanto conferma il com-plesso intreccio tra le vicende urbanistiche sabaude del tardo ‘700. L’as -sistenza nell’isola di sant’Antioco fu un’utile esperienza per il Viana, coin-volto, in seguito, nell’equipe di progettisti impegnati nell’impresa pianifi-catrice di Carouge35.

La planimetria disegnata dal Daristo illustra il circuito di fortificazioniattorno al borgo, intervallato da una sequenza di ridotti, distanziati dicirca sessanta trabucchi (180 metri). Interessante la presenza dei Residui di

antichissime fabbriche, a meridione del borgo, esterni alle mura. La preesi-stente torre difensiva, potenziata su indicazione dello stesso ingegnerepiemontese, chiuse il perimetro di mura ad occidente, nel rilievo più alto.Dal fortilizio, tutt’ora esistente, fu possibile controllare il braccio di mareantistante, inviando segnali ottici codificati alle guarnigioni di stanza aCarloforte e Portoscuso. Confidando nella buona riuscita del progetto enell’arrivo di nuovi abitanti, l’ingegner Daristo non accostò le mura all’a-bitato, ma previde un opportuno spazio per future lottizzazioni, indicatecon la tinta chiara nel disegno. Con le scelte operate, il primitivo nucleodi trentotto lotti fu portato a cinquantuno, ai quali si aggiunsero ventino-ve aree non ancora lottizzate, destinate alle accennate espansioni.

Come il precedente progetto del Belly, l’ampliamento delineato dalDaristo conservò l’impronta cartesiana unicamente sul piano formale. Ilnuovo tessuto viario, ortogonale e regolare, ampliò il sistema di lottizza-zioni tracciato con il primitivo nucleo. Con tutta probabilità, la vocazioneagricola del progetto fu consolidata dall’arrivo dei coloni piemontesi,tanto da supporre minime variazioni alle tipologie architettoniche origi-narie. L’addensamento dell’abitato fu un fenomeno otto-novecentesco,dettato da esigenze e criteri di espansione ancora da approfondire36. Learee cortilizie private furono occupate attraverso piani di ampliamentodelle abitazioni o da nuove unità immobiliari, le quali denotano profon-di mutamenti nell’economia e nella vita sociale del borgo. Tale processoconferì una nuova immagine al centro urbano, affine all’estetica marina-ra delle riviere africana e iberica; poche abitazioni furono rimodellatesecondo le avanguardie floreali in voga tra XIX e XX secolo, rispettandoil purismo cromatico del borgo. L’incremento demografico testimonia ildiscreto successo del piano di Calasetta, le cui vicende funsero da terrenodi sperimentazione per successive iniziative urbane, come l’accennatafondazione di Carouge.

290

35 A.S.To, paesi, duche de Savoy, cité et province de Carouge, paquet 3.me, n. 5. Per levicende fondative di Carouge, si rimanda a: A. CORBOZ, 1968. A. CORBOZ, 1969, p. 193.

36 Tra i contributi recenti, segnaliamo: L. ZANINI, L’abitare mediterraneo insulare tra modelli e

contaminazioni. Le città portuali di fondazione sabauda dei secoli XVIII e XIX in Sardegna, in «IlTesoro delle Città, Strenna dell’Associazione di Storia della Città», anno IV, Roma, 2006, pp.471-480.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 290

Abbreviazioni

A.S.Ca, r.s.s., I s., vol., dispaccio del, cc. – Archivio di Stato di Cagliari, prima serie,volume, data dispaccio, carte;A.S.Ca, r.s.s., II s., vol. (cat.) - Archivio di Stato di Cagliari, seconda serie, volume,categoria, carte;A.S.To, paesi, Sardegna, m. feud., cat., m.. – Archivio di Stato di Torino, paesi, sar-degna, materie feudali, categoria, mazzo.

291

Vista zenitale di la Carolina, nella regione iberica dell’Andalusia. Nel 1767, il re di SpagnaCarlo III adottò una politica di popolamento dei territori compresi tra la Sierra Morena el’Andalusia, al fine di contrastare il dilagante fenomeno del banditismo. I piani d’insedia-mento dei nuovi centri presentano forti analogie con il primitivo progetto di Calasetta.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 291

292

La piazza principale di Calasetta, intitolata all’ingegnere piemontese Pietro Belly, autore delprimo progetto urbano del borgo. La forma quadrilatera della piazza e l’intersezione con lelunghe strade rettilinee, agli angoli e nel centro dei lati, allude all’estetica cartesiana dell’ur-banistica torinese. In origine destinato alla parrocchia, il fronte settentrionale della piazza fuoccupato dal palazzo municipale.

La strada principale di Calasetta, lungo laquale furono distribuite le abitazioni deiprimi abitanti tabarkini del borgo. La note-vole differenza tipologica tra le case coloni-che del progetto urbano originario e le schie-re addensate odierne testimonia il cambio dieconomia e di vocazione produttiva del cen-tro urbano, sopraggiunto nel XIX secolo.

Particolare valore semantico e urbano rivestela strada parallela alla principale, attraversola quale è possibile raggiungere la parrocchia-le dei santi Maurizio e Lazzaro.

277-292_Schirru_01_Antista 26/09/13 17.07 Pagina 292