ARTE RUPESTRE EN ASENTAMIENTOS DEL PERÍODO TARDÍO EN LOS VALLES DE LLUTA Y AZAPA, NORTE DE CHILE

La entidad anímica wahyis en el Clásico Tardío maya y su relación con el poder ritual

Transcript of La entidad anímica wahyis en el Clásico Tardío maya y su relación con el poder ritual

2

La entidad anímica wahyis en el Clásico Tardío maya y su relación con el poder

ritual

Manuel Álvarez Esteban

1. Introducción

Tanto en las religiones de la Antigüedad clásica mediterránea como en la de las antiguas

civilizaciones mesoamericanas, y por general en todas las religiones, existe la creencia en seres

sobrenaturales o númenes en forma de entidades anímicas1, incorpóreas, que se encuentran

en un plano intermedio entre el mundo de los dioses y de los hombres, intervienen en el

mundo terrenal de muy diversas maneras y poseen poderes que pueden ser utilizados por un

especialista para lograr diversos fines. Para el área maya del período Clásico Tardío (600-900

d. C.), la epigrafía ha revelado que se utilizaba el término wahy o wahyis (wahyob’ en plural) para

hacer referencia a una entidad anímica2 que guarda una estrecha relación con el mundo

sobrenatural, el poder ritual y la magia, pues estos seres servían como canal de comunicación

entre los hombres y el mundo sobrenatural.

Lo que se pretende aquí es presentar las características de estas almas wahyis a través de

las fuentes iconográficas y epigráficas, con el objetivo de analizar de qué manera se relacionan

estas con el ritual y las prácticas mágicas y chamánicas. Centraré el análisis en dos tipos de

ritos: el autosacrificio sangriento y las danzas, puesto que tuvieron durante el Clásico Tardío

un importante papel político y social. Éste análisis pretenderá sentar las bases para una

posible definición de la magia (o poder ritual) en el área maya del período, así como establecer

las relaciones entre estas y otros conceptos como el de religión o chamanismo.

2. Algunas cuestiones teóricas y metodológicas en torno a la magia y el chamanismo

Los estudios sobre antropología de la religión han centrado su atención, desde las

primeras andaduras de la disciplina con obras como la celebérrima Rama dorada de Frazer en

1890, en esclarecer la tricotomía magia-religión-ciencia en relación con el desarrollo de las

sociedades, un planteamiento teórico que ha sido ampliamente superado, demostrándose que

desde los comienzos de la civilización hasta nuestros días los tres coexistieron.

1 López Austin (1989: 178-179) utiliza el término “entidad anímica para referirse a una unidad vinculada a un ser orgánico pero que puede actuar con independencia de él, trascienden del ser al que está asociados y pueden tener conciencias y voluntades diferentes. 2 El término anima proviene del latín y significa literalmente “aire, soplo, respiración” (Segura: 2003). Dado el carácter vaporoso o gaseoso de las entidades que aquí analizamos, haré referencia a ellas en ocasiones con este término.

3

Como hecho constante desde el pasado hasta el presente, los investigadores sobre

magia han procurado establecer una metodología que permita perfilar su objeto de estudio y

dar en cierta forma una definición al concepto para lograrlo. Evans-Pritchard (1976) en su

estudio sobre la religión de los pueblos azande, pretende encontrar en los propios lenguajes

nativos los términos adecuados para referirse a los fenómenos y hechos religiosos,

adaptándose así a las propias categorías de pensamiento de las culturas que se analizan y

rescatando el enfoque filológico, puesto que no existen siempre, dadas las diferencias en las

propias estructuras de pensamiento y sistemas simbólicos, equivalentes exactos en la lengua

en que se expresa el investigador (Ibid. 151).

Por su parte Versnel (1991), afirma que no es posible realizar una definición de magia

si no es desde el punto de vista etic, es decir, desde un punto de vista neutral y externo a la

cultura que se analiza. De ahí que sea lícito manejar, incluso dentro de las culturas no

occidentales, términos heurísticos y crear definiciones pragmáticas que, aun siendo

prototípicas, ayuden al investigador a identificar y clasificar su objeto de estudio, teniendo en

cuenta la religión como modelo de contraste y partiendo de una postura teórica en que, se

acepta que, efectivamente, los conceptos de “religión” y “magia” no existen en sí, sino

únicamente las definiciones que nosotros construimos sobre ellos (Ibid: 177).

Una aproximación que combina ambas es la que aporta R. Ritner (1993) en su manual

sobre prácticas mágicas egipcias, donde afirma la posibilidad de una definición de “magia”,

puesto que los egipcios nombraron con el término heka (Ḥkȝ ;) a un conjunto de prácticas

análogas, pero demuestra así mismo que no es posible separar las prácticas mágicas de las

propiamente religiosas en el caso de Egipto. Es por ello que sigue una metodología centrada

en el estudio y análisis del rito: “Los resultados obtenidos de este único ejemplo de “la magia

del rito” son suficientes para sugerir una nueva metodología para el estudio de la magia

egipcia, pues demuestran que los mecanismos prácticos de la magia pueden proporcionar un

enfoque no sólo para las materias pertinentes (magia a través de esencias) y conjuros

auxiliares (magia a través de la palabra) de cualquier procedimiento mágico, sino también

para el significado fundamental del propio procedimiento. (Ibid.: 67, trad. propia).

En cuanto al chamanismo, fenómeno íntimamente ligado al de magia, interpretaciones

“clásicas” como las de Levy-Strauss (1963: 180-198) definen al chamán como un especialista

o curandero espiritual, cuyos conocimientos sobre las almas presentes en la naturaleza y en

el mundo sobrenatural le permiten materializar una “cura simbólica” que, a través de un mito

social, ayudan al individuo a entender y superar sus infortunios. En la década de los 70, a

pesar de los intentos por evitar las comparaciones reduccionistas, estudiosos de la religión

4

como Mircea Elíade en el vol. 1 de su monumental Historia de las creencias e ideas religiosas

ofrecían una explicación fenomenológica del chamanismo a través de las experiencias

extrasensoriales de éxtasis y trance, que relacionaba así mismo con un comportamiento

“mágico-religioso”: «[…]la experiencia extática como tal y como fenómeno original es un

rasgo constitutivo de la condición humana; no podemos imaginarnos una época en la que el

hombre no soñara o no tuviera ensoñaciones, no cayera en «trance», esa pérdida de

conciencia que se interpreta como un viaje del alma al más allá. Lo que se ha modificado y

cambiado con las diversas formas de cultura y religión ha sido la interpretación de la

experiencia extática y el valor que se le ha atribuido.» (Eliade, 1999 [1976]: 43”). Estas

propuestas centraban la figura del chamán en torno a sus capacidades de manipulación de las

almas, intermediarias entre el hombre y lo divino, a través de sueños y viajes extáticos, con

el fin de obtener un fin práctico en el individuo que requería sus servicios.

La principal crítica antropológica a la postura de Eliade reside principalmente en el

hecho de que su análisis no se basa en un estudio exhaustivo y argumentado con trabajos de

campo sobre el chamanismo, sino en las ideas y corrientes generales que sus predecesores y

coetáneos aportaban sobre el tema en cuestión, así como la ausencia en él de la trascendencia

que la experiencia del trance o el éxtasis tiene tanto en el propio rito como en la sociedad

que participa de este. Así, Brian Morris (2006: 14-43) se pregunta por la fuente del poder del

chamán y la trascendencia social y política que su práctica tiene en su contexto cultural: «En

efecto, se ha argumentado que el chamán funciona principalmente como un «intermediario»

entre la comunidad humana y el mundo natural, y sólo secundariamente como sanador. Su

lealtad principal, se nos dice, no es para la comunidad humana en sí, sino para la "red terrenal

de relaciones" a la que se circunscribe la comunidad».

Teniendo en cuenta estas formulaciones teóricas, para el contexto de la civilización

maya del Clásico Tardío en que se centra este estudio no resulta sencillo crear categorías

conceptuales que asistan metodológicamente al investigador a identificar las prácticas rituales

como religiosas, mágicas o chamánicas. Esto se debe principalmente a dos motivos. En

primer lugar, la escasez de fuentes directas y la complejidad que supone analizarlas, puesto

que nos encontramos ante un complejo sistema de escritura en pleno proceso de

desciframiento y unos testimonios iconográficos provenientes de un pensamiento simbólico

y conceptual ciertamente ajeno a nuestra herencia occidental. La manifiesta complicación de

las representaciones visuales aumenta en tanto que no siempre es posible dilucidar el

contenido lingüístico que las acompaña, de ahí que el método de investigación recurra a

fuentes más tardías (posclásicas y coloniales) y a los testimonios que aporta la etnografía

5

moderna para tratar de esclarecer las incógnitas que se presentan. En segundo lugar, las

propias particularidades del contexto en que nos movemos, de la situación geográfica y las

formas de organización social y política, así como los sistemas culturales y religiosos, nos

ubican en una civilización cuya imagen de la realidad y del mundo divino, si bien comparte

algunos elementos con otras muchas de la Antigüedad, condiciona en gran medida el

establecimiento de analogías entre conceptos como magia o chamanismo que proceden de

marcos espaciales e históricos diferentes.

Lo que aquí se propone, por tanto, es establecer una serie de planteamientos que

conduzcan a una definición pragmática de “magia” para el Clásico Tardío maya a través del

análisis de una creencia (la de la entidad anímica wahyis) y una serie de ritos en relación con

ella, que por otro lado permitirán a posteriori realizar otros trabajos comparativos.

3. Wahyis: características y representación

En Mesoamérica, el concepto de alma es complejo y plural. No existe una única

concepción sobre las fuerzas que habitan el interior del ser humano, ni siquiera se trata de

una visión dualista, sino de un conjunto de múltiples entidades anímicas que se localizan en

diversas zonas del cuerpo humano, y algunas de ellas pueden vivir fuera de él, e intervenir en

diversos ámbitos de la vida y, por supuesto, la muerte del ser humano. La epigrafía del

Período Clásico en el área maya, así como las comparaciones con los datos extraídos de la

etnografía moderna, corrobora la existencia de esta concepción múltiple (Eberl, 2005: 52-75;

Velásquez, 2009, 2011; Fitzsimmons, 2010: 33-48), habiéndose identificado gracias a los

avances en traducción de los glifos mayas y de comparación lingüística hasta tres tipos

distintos de entidades anímicas: ‘o’hlis, b’aahis y wayhis. En breves palabras, la primera, que se

sitúa en el corazón (ohl) designa la “fuerza vital”, el alma inmortal; mientras que la segunda

se localiza en la cabeza y se asocia a los sentidos y a la capacidad intelectual.

En cuanto al wahyis, es un término complicado que proviene de la lectura y

desciframiento del morfema wahy, (logograma T539), relacionado con el sueño y que

tradicionalmente ha sido traducido como una co-esencia o espíritu animal compañero

(Freidel, Schele y Parker, 1999: 179), puesto que en ocasiones se representaban de manera

zoomorfa. Sin embargo, las últimas investigaciones y en concreto las de Erik Velásquez

(2009, 2010) han demostrado que el wahyis es una entidad anímica que actúa en ámbitos muy

determinados: un espíritu familiar que le es concedido por los dioses del inframundo a

hechiceros y soberanos para dotarles de mayores poderes mágicos y rituales, en concreto la

capacidad de transmitir enfermedades y desgracias.

6

La cosmovisión maya distinguía, dentro del contexto de la experiencia religiosa y

mágica, dos planos dimensionales complementarios, uno donde habitan los humanos y otro

sobrenatural donde además de dioses viven los antepasados y otros seres sobrenaturales:

«Aquellos dos planos de la existencia se enlazaban de manera inextricable. Las acciones e

interacciones de los seres del otro mundo influían en el destino de éste, trayendo enfermedad

o salud, desastre o victoria, muerte o vida, prosperidad o infortunio en las vidas de los seres

humanos.» (Schele y Freidel, 1999: 72). Estas entidades wahyis se concebían en el plano de la

realidad con un aspecto gaseoso, como un aire, pero en el plano sobrenatural eran seres

caracterizados y estaba asociados a dinastías reales y a localizaciones mitológicas. Para entrar

en contacto con dicha entidad anímica, o hacerla salir de una persona, era necesario activar

una serie de procedimientos rituales que permitían establecer una vía de comunicación con

el mundo sobrenatural. Esta vía se abre mediante un procedimiento mágico o acto de poder

ritual, que en la tradición mesoamericana puede lograrse mediante un viaje extático: “Por

ayunos, penitencias, sangrías o uso de psicotrópicos el mago espera dirigir una de sus

entidades anímicas a las regiones divinas para actuar en ellas y alterar así la realidad de este

mundo.” (López Austin, 2004: 27-28). Asensio (2010: 264) por su parte destaca la relación

de los espíritus wahyis con diferentes tipos de ritual, en especial el sacrificio y la danza.

Los wahyis pueden aparecer de distintas formas representados en la iconografía, gracias

a la cual conocemos la apariencia que se consideraba que estas almas tenían en el mundo

sobrenatural. Suelen representarse como seres zoomorfos, normalmente asociados a

animales relacionados con la oscuridad y lo oculto, como jaguares, murciélagos y búhos. Sin

embargo, en otras ocasiones estos se representan como seres híbridos, con características

mixtas humanas y animales, o como esqueletos que denotan su relación con la muerte y las

desgracias. En algunos casos portan objetos que los relacionan con un plano sobrenatural:

instrumentos para el sacrificio, signo ahk’ab que simboliza la noche y la oscuridad, collar de

globos oculares desorbitados que alude al mundo mítico, etc. (Schele y Miller, 1986: 43 y 54,

García Barrios, 2008: 93, 95) y aparecen siempre en ambientes etéreos que aluden a ese

mundo mítico y fantástico (Velásquez, 2009: 243).

4. Ritos de sacrificio sangriento y danzas: wahyis y la comunicación con lo

sobrenatural

Un ritual común entre la élite maya es el autosacrificio sangriento, es decir, la

provocación de heridas en el cuerpo para producir un desangrado, normalmente con espinas

de mantarraya y otros animales marinos aunque también con instrumentales de obsidiana,

según revelan los escasos datos arqueológicos, reducidos primordialmente a los ajuares

7

funerarios (Baudez, 2004: 202-207). Tradicionalmente se ha asociado la libación de sangre y

su quema ritual a los mitos cosmogónicos descritos en el Popol Vuh que narran la creación

del hombre a partir del maíz (mito que comparten muchas culturas mesoamericanas antiguas

y mantienen las actuales) y, por tanto, la ofrenda de sangre serviría como alimento divino,

destinado a agradar a los dioses y obtener su favor, y, por tanto, favorecer la fertilidad de las

cosechas (Ilía Nájera, 1987).

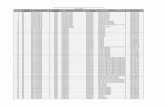

Otra finalidad del sacrificio podía ser la invocación del propio dios, como atestiguan

epigráfica e iconográficamente algunas construcciones realizadas por el soberano Yaxhun

B’ahlam IV y su sucesor Kokaaj B’ahlam II en la ciudad de Yaxchilán (Chiapas, México). En

el dintel 15 (Fig. 1) se ve a la mujer del rey Kokaaj B’ahlam II, K’ab’al Xook, realizando un

ritual de invocación mediante autosacrificio. El dios invocado es K’awiil3, un dios celeste,

muy relacionado con la realeza y el poder político cuya pierna se transforma en una serpiente

(García Barrios, 2011: 186). De la boca de la serpiente surge el propio soberano. En los

dinteles de Yaxchilán, la invocación a K’awiil se expresa con la palabra tzak, que significa

“invocar” o “conjurar” (Valencia Rivera y García Barrios, 2010: 237-238). La serpiente actúa

como el wahyis del propio K’awiil (Ibid: 245), como se ve también en el dintel 25, y emerge

del humo de los restos calcinados del autosacrificio, lo cual da a entender que el wahyis de

K’awiil, su pierna serpentina, actúa como canal de acceso al mundo sobrenatural y de ella

pueden emerger otros seres sobrenaturales y wahyis de dinastías reales, puesto que la serpiente

es un ser que se relaciona con las ofrendas de sangre y la comunicación con el Más Allá

(Eberl, 2005: 138; Valencia Rivera, 2006: 50; Valencia Rivera y García Barrios, 2010).

La relación entre los wahyis y los rituales de sacrificio fue uno de los motivos por el cual

David Stuart (2005: 166-167) dedujo que era más probable que estas entidades anímicas

guardasen relación con la brujería y la magia a que fueran co-esencias o espíritus

acompañantes de los hombres. Por ejemplo en la vasija K791 aparece representado un wahyis

3 K’awiil o Dios K según la clasificación de Schellas era un dios celeste, muy relacionado con la realeza y el poder político como simboliza el espejo que tiene en su frente; vinculado a la luz y el fuego celestes como marca el hacha flamígera incrustada en dicho espejo. Una de las particularidades de su representación es su apariencia completamente antropomorfa, con una modificación cefálica erecta, a pesar de su pierna que se transforma en una serpiente (García Barrios, 2011: 186). En el Clásico Tardío es común entre los gobernantes mayas el uso de la expresión cham K’awiil, “agarró a K’awiil”, una expresión asociada al acceso al trono que se simbolizaba a través de las representaciones del soberano tomando el cetro de K’awiil con forma serpentina (Valencia Rivera y García Barrios, 2010: 254-255) La serpiente simboliza en algunos contextos un canal de acceso al mundo sobrenatural y al Más Allá y se relaciona con las ofrendas de sangre en los contextos

8

esquelético que porta un cuchillo de obsidiana para realizar sacrificios. También es recurrente

la imagen de wahyis Ahkan decapitándose a sí mismo, como aparecen en la vasija K1230 (Fig.

2). Ahkan es una deidad (o semi-deidad) que a menudo aparece como wahyis y que está

relacionada con este tipo de práctica sacrificial, con los insectos y con las sustancias

alcohólicas, por lo que podría simbolizar la enfermedad en sí o la muerte por enfermedad o

sacrificio, aunque los datos con los que contamos no han podido especificar hasta ahora cual

era el significado exacto de su iconografía (Asensio 2010: 265).

Fig. 1. Dintel 15 de Yaxchilan, dibujo de Graham

Fig. 2 Vasija K1230. A la izquierda, wahyis Ahkan decapitándose. Archivo fotográfico de Justin Kerr

9

Si aceptamos la decapitación como muerte del poseedor del wahyis, se entendería que

el mago o hechicero asumía un riesgo al hacer salir su wahyis con fines mágicos, pues la muerte

de éste suponía también la de aquel (Velásquez, 2009: 610). Según Asensio (2010: 277-278)

el wahyis Ahkan puede tener relación con los rituales agrícolas, al aparecer en algunas escenas

decapitándose mientras realiza un baile: esta decapitación, en esencia un sacrificio de la

cabeza que simboliza la semilla del maíz, sería la alegoría mítica de la propia actividad de la

cosecha del maíz, que debe arrancarse (decapitarse) para ser extraído de la tierra.

Otras vasijas mayas nos muestran esta relación entre wahyis, el sacrificio, las danzas y

el ritual de fertilidad, como las relacionadas con el dios Chaahk. Por ejemplo en algunas

cerámicas como K521 (Fig. 3) en las que se representa un sacrificio en el llamado ritual de

‘Unen Bahlam (Bebé Jaguar), en que este ser híbrido entre infante y jaguar es arrojado a un

cerro que se abre gracias al golpe de hacha de Chaahk, mientras este realiza una danza. En la

escena un wahyis con aspecto esquelético, aludiendo a la muerte, es el que arroja al bebé, es

decir, es quien realiza el sacrificio. García Barrios (2009: 252-267) deduce que estas escenas

se relacionan con rituales que aúnan danza y sacrificios para llamar a las lluvias.

La danza entre los mayas del Clásico servía igualmente para comunicarse con el mundo

sobrenatural, actuaba de manera similar a una experiencia onírica, y tenía diversos fines

rituales, relacionados bien con la invocación de un wahyis en un ámbito privado o bien con la

identificación del gobernante con los dioses o el establecimiento de pactos con ellos durante

ceremonias públicas (Looper, 2009: 224-226; Valencia Rivera, 2010: 228-230). Así mismo,

tenía un importante componente político-social, como atestiguan estelas como la Estela 9

de Dos Pilas en la que dos gobernantes, el de esta ciudad y la de Calakmul, sellan una alianza

política mediante un ritual de baile (Valencia Rivera, 2011: 230). Estas representaciones

Fig. 3 Vasija K521 en la que se representa el ritual de ‘Unen Bahlam. Archivo fotográfico de Justin Kerr

10

públicas de rituales de danza también podían servir para afianzar un reinado en momentos

de inestabilidad política o para celebrar la victoria en una guerra (Ibid.: 231-233). En efecto,

en muchas ciudades mayas del Clásico Tardío se representan ritos públicos de danza

dedicados al dios K’awiil (que como hemos visto guardaba una estrecha relación con la

monarquía) en contextos de legitimación de reinado en momentos de crisis, bien para

afianzar el poder de un gobernante o la candidatura de un heredero al trono (Valencia Rivera

y García Barrios, 2007: 34-35).

Según muestran algunas vasijas, el rito de la danza también podía tener un fin mágico

destinado al “canibalismo ritual” (Velásquez, 2009: 621-634). Al respecto, la idea que plantea

Velázquez (Ibid.) sobre las características y ámbitos de actuación de los espíritus wahyis apunta

a una estrecha relación entre éstos y los rituales destinados a dañar a otros, por lo que este

“canibalismo ritual” se utilizaría para causar enfermedades o desdichas a otros gobernantes

durante la noche, dado que el espíritu wahyis se utilizaba para atacar en un plano sobrenatural

a los espíritus de otras personas. Es así posible explicar por qué en ciertas representaciones,

como ocurre en los vasos K1376 o K1231 (Figs. 4 a y 4 b), aparecen wahyis alimentándose

de huesos o restos de sacrificios.

Además de con rasgos zoomorfos e híbridos, algunos dioses pueden actuar como

wahyis; aquellos con capacidad transformadora como Chaahk, dios de la lluvia, K’awiil o el

Dios N (García Barrios, 2008: 388). Chaahk es el dios del rayo y de la lluvia, con su hacha

lanza un golpe generador relámpagos y rayos y, por tanto, de lluvia tan necesaria para las

cosechas (García Barrios, 2010: 184-186), aunque como wahyis actúa como portador de

enfermedades. En la vasija K8608, la única de que tenemos constancia en este sentido, el

texto alude a Chaahk como Tat B’ak Chaahk, “Chaahk de huesos espesos/gruesos”,

acompañado de U-WAHYIS: “Chaahk de huesos espesos/gruesos es su wahyis” (García

Barrios, 2008: 387-389). En la escena aparece con aspecto deteriorado, lo cual indica

enfermedad (Ibid.), y también aparecen otros wahyis zoomorofos rodeándole.

a)

11

Como hemos visto, la entidad anímica wahyis puede personificar una enfermedad y en

el plano humano se concibe como un aire, en concreto, un “mal aire” (López Austin, 1972:

404), que según datos etnográficos proviene del inframundo y entra en los cuerpos de los

hombres para poseerlos y enfermarlos (Ibid.). A pesar de las múltiples representaciones

iconográficas, los datos epigráficos no arrojan luz a cerca de las maneras en que debía

realizarse un conjuro de sanación o un hechizo para enviar una enfermedad a otra persona.

Por otro lado, sí que hay testimonios de que la palabra (u t’an) entre los mayas estaba dotada

de una gran fuerza mágica y ritual que permitía transformar la naturaleza y combatir a los

seres dañinos (Martel Díaz-Cortés, 2004: 34). Algunas escenas de vasijas representan a

gobernantes mayas recibiendo el conocimiento de los dioses, como en K1196 (Fig. 5), por

lo que podemos decir que se entendía que la sabiduría era un poder otorgado por las

divinidades.

Por el contrario, afortunadamente sí que contamos con documentos coloniales,

basados en códices mayas precolombinos que no sobrevivieron al escrutinio español y que

contienen rituales mágicos. En el Ritual de los Bacabes, documento yukateko del siglo XVII, se

recogen un total de 68 textos conjuros y recetas mágicas entre las que se encuentran en su

mayoría las relacionadas con la curación de enfermedades, con un lenguaje propio de la casta

sacerdotal (Arzápalo, 1987: 9-11), un lenguaje poderoso y cargado de connotaciones oscuras

y eróticas conocido como Suyuá, que proviene de la escritura antigua y la simbología celestial

y sólo puede ser interpretado por un especialista (Ibid., 2004: 84). El texto alude a las

enfermedades como entidades personificadas, en forma zoomorfa o con rasgos animales

fantásticos (Roys, 1965: xi; Herlmke y Nielsen en prensa, 2009: 56) y los procedimientos

rituales que aparecen en El Ritual de los Bacabes consisten en identificar al wahyis (wayasba en

yukateko colonial) que provoca la enfermedad, apoderarse de dicha entidad anímica y lograr

así vencerla:

Fig. 4 Representaciones de wahyis ingiriendo los restos de un sacrificio en a) K1376 y b) K1321 Archivo fotográfico de Justin Kerr

b)

12

Heba [ti] <tii> / sacal u [uayesba] <uayasba> / chacal [uayesba] <uayasba> / tin paci a kinam

Ha de descubrirse / el wayasba blanca / el wayasba rojo / para que yo vaya destruyendo tu

dolor (Arzápalo, 1987: 338-339).

También está presente en estos textos los términos wahy en alusión a epítetos que

acompañan a estas enfermedades personificadas (Helmke y Nielsen, en prensa, 2009: 57), de

lo que se ha deducido que los seres wahyis representados en las vasijas, como el que hemos

visto de Chaahk o los de las escenas relacionadas con el canibalismo ritual, posiblemente

aludan a estas mismas entidades que se mencionan en el documento colonial. En el Popol

Vuh también se nombran a los Señores del Xibalbá (el inframundo o mundo subterráneo) y

se les atribuye características asociadas con la provocación de enfermedades y de la muerte

(De la Garza, Portilla y Recinos, 1992: 30-31).

5. Conclusiones: hacia una definición de magia en la cultura maya del Clásico

A pesar de habernos enfocado en un tipo concreto de entidad anímica y en unas

tipologías concretas de ritos, siguiendo el modelo que Ritner utilizó para analizar los

mecanismos prácticos de la magia en el Antiguo Egipto, podemos tratar de realizar una

definición instrumental de magia, si bien teniendo en cuenta que ésta debe ser revisada en

futuras investigaciones que centren su atención en otras tipologías de creencias y rituales.

Como hemos visto, las imágenes y la epigrafía maya nos revelan una clara asociación

entre la creencia en wahyis y la clásica categorización del chamanismo, en tanto que el

especialista, sin hacer mención a él como chamán dado que no se ha analizado aquí en

profundidad su naturaleza, crea un vínculo con lo sobrenatural a través de rituales como el

sacrificio sangriento o la danza y consigue así un fin práctico para el demandante de la

actividad ritual. Sin embargo, se ha podido ver que los testimonios analizados demuestran

que este especialista podía ser el propio monarca, quien recibiendo la palabra ha adquirido

de la propia divinidad un poder en forma de entidad anímica, y que sus actos de poder tenían

Fig. 5 Vasija K1106. Archivo fotográfico de Justin Kerr

13

una repercusión tanto en la dimensión humana como en la sobrenatural, puesto que el

imaginario iconográfico representado en las vasijas muestra a estas almas realizando esos

mismos actos, con las mismas consecuencias, en un espacio etéreo relacionado

principalmente con el mundo subterráneo o “inframundo”, donde habitaban tanto estas

almas como otro tipo de divinidades y seres fantásticos. Así mismo, guardan una estrecha

relación con las divinidades, quienes al igual que los hombres poseen estas potencias anímicas

y rituales, y así mismo pueden ser concebidas como almas a las que recurrir a través de un

procedimiento ritual.

De otro lado, estos ritos, si bien aparecen en contextos privados, puesto que tanto las

vasijas como los relieves son bienes detentados por la élite política, guardan una estrecha

relación con la vida pública, puesto que tanto su práctica como su simbolismo servían para

fines políticos como el establecimiento de alianzas entre distintos gobernantes o la

legitimación de sus reinados. Desafortunadamente no nos es posible, dada la escasez de

fuentes, dilucidar de qué manera estas prácticas afectaban a la vida social, o si eran realizadas

también por la gente común en el transcurso de su vida cotidiana, ajena a la cultura de la élite

política.

En definitiva, la magia en el Clásico Tardío maya no puede ser definida ni en contraste

con el modelo de religión, del que se hace partícipe y sin el cual no es posible analizarla; ni

con el de un especialista (un chamán) que sirva de intermediario entre el hombre y lo divino,

dado que su figura no está bien perfilada ni es exclusiva de un único grupo social delimitado

y especializado. Por el contrario, debe ser analizada a través de la creencia y del rito, las

características de aquellos que participan de ambos y los ámbitos de procedencia e influencia

política, social y cultural, procurando desentrañar dentro de estos los aspectos “mágicos”,

“chamánicos” y “religiosos”, pero teniendo en cuenta que estos conceptos deben estar en

continua reformulación o incluso ajustarse a las particularidades de cada investigación.

6. Bibliografía

ARZÁPALO MARÍN, H. Ramón

1987 El ritual de los Bacabes, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, México D.F.

ASENSIO, Pilar

2010 “Iconografía y ritual de los ‘wayoob: ideas en torno al alma, la regeneración y el poder en ceremonias del Clásico Tardío”, en A. Ciudad Ruiz, M. J. Iglesias Ponce de León y M. Sorroche Cuerva (eds.), El ritual en el mundo

14

maya: de lo privado a o público, Sociedad Española de Estudios Mayas, Madrid, pp. 263-283

BAUDEZ, Claude-François

2004 Una historia de la religión de los antiguos mayas, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Autónoma de México, México D.F.

EBERL, Markus

2005 Muerte, entierro y ascensión: ritos funerarios entre los antiguos mayas, Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida

ELÍADE, Mircea

1999 Historia de las creencias y las ideas religiosas vol. I De la Edad de Piedra a los Misterios de Eleusis, Paidós, Barcelona, 1ª edición 1978

EVANS-PRITCHARD, Edward Evan

1976 Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Clarendon Press, Oxford

FREIDEL, David; SCHELE, Linda y PARKER, Joy

1999 El cosmos maya. Tres mil años por la senda de los chamanes, Fondo de Cultura Económica, México D.F.

FITZSIMMONS, James L.

2009 Death and the Classic Maya Kings, University of Texas Press, Austin

GARCÍA BARRIOS, Ana

2008 Chaahk, el dios de la lluvia, en el Período Clásico maya: aspectos religiosos y políticos. Tesis doctoral dirigida por Alfonso Lacadena García-Gallo y Miguel Rivera Dorado. Universidad Complutense de Madrid, Madrid

2011 “Dioses del cielo, dioses de la tierra”, en A. Martínez de Velasco y M. E. Vega (coords.), Los mayas. Las voces de piedra, Ámbar Diseño, México, pp. 181-193

HELMKE, Christophe y NIELSEN, Jesper

2009 “Hidden Identity and Power in Ancient Mesoamerica: Supernatural Alter Egos as Personified Diseases”, en Acta Americana (en prensa).

ILIA NÁJERA CONRADO, Martha

1987 El don de la sangre en el equilibrio cósmico: El sacrificio y el autosacrificio sangriento entre los antiguos mayas, Universidad Autónoma de México, México D.F.

LEVI-STRAUSS, Claude

1963 Structural Anthropology. Harmondsworth, Penguin Books

15

LOOPER, Matthew G.

2009 To be like gods: Dance in Ancient Maya Civilization, University of Texas Press, Austin

LÓPEZ AUSTIN, Alfredo,

1972 “Conjuros nahuas del siglo XVII”, en Revista de la Universidad de México, nº 4, Universidad Autónoma de México, pp. 1-16

1989 Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México D.F.

2004 “La magia y la adivinación en la tradición mesoamericana”, en Arqueología Mexicana, vol. 12, nº 69, México D.F., pp. 20-29

MARTEL DÍAZ, Cortés

2004 “La magia de la palabra en el ritual de los Bacabes”, en Arqueología Mexicana, vol. 12, nº 69, México D.F., pp. 34-39

MORRIS, Brian

2006 Religion and anthropology. A critical introduction, Cambridge University Press, Cambridge

RITNER, Robert

1993 The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, editado por Thomas A. Holland, The Oriental Institute of the University of Chicago, 1ª edición 1993

ROYS, Ralph

1965 Ritual of the Bacabs. University of Oklahoma Press, Norman

SCHELE, Linda y MILLER, Mary

1986 The Blood of Kings: Dynasty and Ritual in Maya Art, George Braziller y Kimbel Art Museum Fort Worth, Nueva York

SCHELE, Linda y David FREIDEL

1999 Una Selva de Reyes. La Asombrosa Historia de los Antiguos Mayas. México, Fondo de Cultura Económicam México D.F.

STUART, David S.

2005 “Glyphs on Pots. Decoding Classic Maya Ceramics”, en Sourcebook for the 29th Maya Hieroglyphic Forum, The University of Texas at Austin, Department of Art and Art History, Maya Workshop Foundation; pp. 110-197.

16

VELÁSQUEZ, Erik

2009 Los vasos de la entidad política de ‘Ik: una aproximación histórico-artística. Estudio de las entidades anímicas y el lenguaje gestual y corporal en el arte maya clásico, Tesis doctoral dirigida por María Teresa Uriarte Castañeda, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.

2011 “Las entidades y las fuerzas anímicas en la cosmovisión maya clásica”. En, A. Martínez de Velasco y M. E. Vega (coords.), Los mayas. Las voces de piedra, Ámbar Diseño, México D. F., pp. 235-253

VERSNEL, Henk

1991 “Some Reflections on the Relationship Magic-Religion”, en Numen, Vol. 38, Fasc. 2, pp. 177-197

VALENCIA RIVERA, Rogelio,

2006 “Tezcatlipoca y K’awiil, algo más que un parecido”, en Anales del Museo de América, nº 14, pp. 45-59

2011 “Danzando con los dioses: el ritual del baile”, en A. Martínez de Velasco y M. E. Vega (coords.), Los mayas. Las voces de piedra, Ámbar Diseño, México, pp.

VALENCIA RIVERA, Rogelio y GARCÍA BARRIOS, Ana

2007 “El uso político del baile en el Clásico maya: el baile de K’awiil”, en Revista Española de antropología Americana, nº 37, fasc. 2, pp. 23-38

2010 "Rituales de invocación al dios K'awiil", en A. Ciudad Ruiz, Mª J. Ponce de León y M. Sorroche Cuerva (eds.), El ritual en el mundo maya: de lo privado a lo público, Sociedad Española de Estudios Mayas, Madrid, pp. 235– 261.