La construction en pisé du Languedoc-Roussillon et de la Provence, du Moyen Âge à l'époque...

Transcript of La construction en pisé du Languedoc-Roussillon et de la Provence, du Moyen Âge à l'époque...

Les construct ion en terre massive :

p isé et bauge

Deuxièmes échanges transdiscipl inaires

sur les construct ions en terre crue

Actes de la table-ronde de Vi l lefontaine ( Isère), 28-29 mai 2005

Sous la direct ion de Hubert Gui l laud

Claire-Anne de Chazel les et Alain Klein

2007

COMITE SCIENTIFIQUE

Hubert Guillaud (coordination)Architecte, enseignant-chercheur - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (38)

Directeur scientifique du CRATerre

Dominique ChancelArchitecte, historien - Service du Patrimoine Culturel du Conseil Général de l'Isère (38)

Claire-Anne de Chazelles Archéologue - chargée de recherche CNRS - UMR 5140, Lattes (34)

Alain Klein Architecte DPLG - Atelier d'architecture Architerre, Poucharramet (31)

Avec l'appui deOlivier Aurenche

Professeur des universités – Maison de l'Orient méditerranéen - Université de Lyon 2 (69)

ORGANISATION DU COLLOQUE DE VILLEFONTAINEHubert Guillaud

AVEC LE CONCOURS DERégion Rhône-Alpes

Conseil Général de l'Isère et son Service du Patrimoine CulturelAssociation "Isère, Porte des Alpes" (communes du Nord Isère)

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble (ENSAG)Centre International de la Construction en Terre (CRATerre-ENSAG)

Grands Ateliers de L'Isle d'Abeau (Villefontaine)

OUVRAGE PUBLIÉ AVEC LE SOUTIEN DEEcole Nationale Supérieure d'Architecture de MontpellierEcole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Responsables de la publication :Hubert Guillaud, Claire-Anne de Chazelles, Alain Klein et Martine Lieutaud

Traductions : Claire-Anne de Chazelles et Hubert Guillaud (Espagnol), Bakonirina Rakotomamonjy et Daniela Ugolini (Italien)

Conception graphique et mise en forme : Dominique Benoît (ENSAM)Crédit photographique pour la couverture : A. Klein, J. Font Arellano, M.Péchoux et M. Korbaa,

D. Milcent, M. Boussalh, H. Guillaud.

ECHANGES TRANSDISCIPLINAIRES SUR LES CONSTRUCTIONS EN TERRE CRUE, 2. TABLE - RONDE DE VILLEFONTAINE.EDITIONS DE L’ESPÉROU, MONTPELLIER, 2007, P. 109 À 139 109

Introduction

La présentation du patrimoine archéolo-gique et historique en pisé du Midi de laFrance ne saurait s’effectuer sans unretour rapide sur la problématique decette technique de construction concer-nant l’Antiquité et le Moyen-Âge. Lorsdes Ier Échanges transdisciplinaires deMontpellier, en 2001, nous avionssouligné l’absence de témoignage enFrance pendant la période préromaine,par comparaison avec l’Afrique duNord où, notamment en Tunisie, la cons-truction en terre banchée serait attestéeau moins depuis le IIIe s. av. J.-C. dans lesvilles carthaginoises (Chauserie-Lapréeet Chazelles, 2003). Dans la péninsuleibérique, les archéologues admettentégalement la connaissance de ceprocédé en contexte ibère à partir duIIIe s. av. J.-C., mais peut-être dès le VIIe s.dans une agglomération phénicienne dela région de Valence (Belarte et Gaille-drat, 2003). À la fin du Ier s. av. J.-C. laconstruction en pisé est incontestable-ment présente dans l’habitat ibéro-romain d’Ampurias, en Catalogne(Aquilué et al., 1984, Chazelles, 1990).L’idée d’une diffusion en Méditerranéeoccidentale avant l’époque romaine, àpartir de la zone phénico-punique,semble donc susceptible de s’imposer. Pour la fin de l’époque gauloise et le

début de la période gallo-romaine, enFrance, des structures en terre massiveont été repérées sur quelques gisementsau nord des Pyrénées –à Ruscino1 et LaLagaste2- ainsi que dans la plaine litto-rale (plaine de la Crau3), mais sans quela technique ait été correctement identi-fiée car, dans tous les cas, les parois enterre s’étaient écroulées sur les sols sanslaisser de vestige en place. De fait, l’hy-pothèse qu’il s’agisse de “pisé” s’estfondée sur la composition caillouteuse,grossière, du matériau retrouvé au pieddes bases de murs en pierre4. Pour lessiècles suivants correspondant àl’empire romain, des découvertes destructures coffrées sont signalées spora-diquement : à Bram dans l’Aude5,Cavaillon6, Orléans7, etc, et même enAngleterre8.Les habitats de la basse Antiquité et duhaut Moyen-Âge restent trop mal connusen France méridionale pour que l’onsache si le pisé a pu représenter, durantces périodes, une des options tech-niques. Les données actuellement dispo-nibles sur le plein Moyen-Âge montrentque la terre crue fut utilisée parallèle-ment à la pierre sous la forme de briquescrues9 ou de bauge10 mais, à l’exceptiond’un cas très intéressant par sa précocitéet par sa localisation géographique–l’Isle-Jourdain dans le Gers11- le pisén’est pas véritablement attesté.

1- Au cours du Ier s. av. J.-C., les murs en terre massive

sur solins de pierre remplacent les constructions en

briques crues antérieurement en usage

(Marichal, 1985).

2- Les parois de terre datées du Ier s. av. J.-C. ont été

trouvées effondrées sur le sol. Elles étaient associées à

des soubassements de pierre dont la largeur va de

40 à 60 cm (Rancoule, 1980, p.66).

3- Les vestiges de plusieurs bergeries et ceux d'une

taverne du Ier s. av. J.-C., retrouvés dans la Crau,

comportaient des solins en galets et des couches

d'effondrement de terre

(Congès, 1992, Badan et al. 2000).

4- Toutefois, pour les structures de la Crau, l'argumentation

est étayée par l'existence de bâtiments du XIXe s.

effectivement réalisés en terre banchée.

5- Renseignement inédit de Michel Passelac

(archéologue, CNRS).

6- Découverte de "cloisons banchées" dans des maisons

gallo-romaines de Cavaillon (Vaucluse),

agglomération située au bord de la Durance

(Bellet et al. 1990, p. 266).

7- Il s'agit d'un "mur de pisé" daté du IIe s.

(Petit, 1983, p. 18).

8- Mise au jour, dans le cadre d'habitations aisées de

grandes agglomérations, de murs d'argiles montés

"entre des panneaux de bois" (Perring, 1985, p. 154).

9- Notamment à Bellegarde (Gard) dans un contexte du

Xe s. (Parodi, 1989), à Narbonne (Aude) dans un habitat

datant du Xe au XIIe s. (Ginouvès et Labarussiat, 1993)

ainsi que sur plusieurs gisements du Roussillon apparte-

nant aussi à la période Xe-XIe s. (Passarius, 2004, p.27).

10- Citons par exemple Augéry dans les Bouches-du-

Rhône (Kotarba, 2003) et Elne dans les Pyrénées-Orien-

tales (Kotarba, 1988 et Kotarba et Pezin, 1989).

11- Ce gisement daté des XIe et XII

e s., fouillé entre 1992

et 1994, a livré les vestiges d'une enceinte et de

plusieurs murs en terre. Les observations techniques ont

conduit les archéologues à interpréter la technique

employée comme du pisé, car des limites nettes entre

des portions successives de murs évoquaient des limites

entre banchées ; de plus, des constructions actuelles

bâties selon ce procédé existaient encore dans la

région (Veyssière et Cazes, 2003). Aujourd'hui, la

meilleure connaissance que l'on a de la construction en

bauge, en général, et en particulier de l'existence de

fortifications en terre dans des régions voisines

(Baudreu, 2003), rend cette interprétation quelque peu

suspecte.

Claire-Anne de Chazelles archéologue, CNRS, UMR 5140

François Guyonnet archéologue, Service d’Archéologie du Département de Vaucluse

La construction en pisé duLanguedoc-Roussillon et de laProvence, du Moyen-Âge àl’époque moderne (XIIIe-XIXe s.)

Terre crue 2 tome 1 4/09/07 14:47 Page 109

110

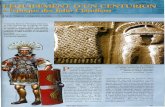

1 : Répartition des constructionsen bauge et en pisé actuellementrecensées dans le Midi méditerra-néen pour les XIIIe- et XIVe s. (C.-A. de Chazelles, CNRS)

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

En revanche, les architectures musulmanes duMaghreb et de l’Espagne connaissent sous lemot tabiya, probablement dès le IXe s. et entout cas de manière plus généralisée à partirdu XIe s., la construction par coffrage, soituniquement de terre, soit de mélanges incor-porant de la chaux. En attestent encore desbâtiments en élévation ainsi que denombreuses données textuelles (Bazzana etGuichard, 1987, Bazzana, 1992, Battle,1985, Shaar, 2004 et, surtout, Juana Font,même ouvrage).Sur le sol français, avec les réserves émises ausujet de l’Isle-Jourdain, on peut considérerque les premières constructions en pisé dotéesde tous les caractères techniques voulusapparaissent au cours du XIIIe s. Le procédésemble littéralement surgir et se répandre trèsrapidement non seulement dans la partieméridionale du pays12, mais également surdes sites septentrionaux tels que Montbrisonet Montverdun (Loire) dans le Forez(Guibaud, 2005)13. Il n’est pas impossiblequ’à la même époque, le sud de l’Angleterreait aussi connu la terre banchée mais, à vraidire, cette hypothèse formulée voici un quartde siècle mériterait sans doute d’être réexa-minée à la lumière des connaissancesactuelles14.

1. La construction en pisé, unphénomène émergent de l’archi-tecture urbaine au bas-Moyen-Âge(XIIIe-XIVe s.)

Dans les régions du Roussillon, du Languedocet de la Provence occidentale, plusieursdécouvertes réalisées depuis l’année 2000permettent de considérer désormais la terrecrue banchée comme une spécificité de l’ar-chitecture tardo-médiévale. Toutefois, sil’émergence de ce procédé constructif sembleindissociable de l’essor urbain qui marque lesXIIIe et XIVe siècles, il convient de relativiser l’im-portance du phénomène en notant, d’unepart, que les habitats isolés ou ruraux sontencore très peu connus et, d’autre part, que sila nécessité de bâtir rapidement de nouveauxfaubourgs aux portes des villes justifiait uneprédilection pour le matériau “terre”, la tech-nique de la bauge concurrençait largementcelle du pisé (fig. 1).

1.1. Découvertes récentes de pisé enLanguedoc-Roussillon

En Languedoc, seule est prise en compte la partieméditerranéenne qui fait suite au Roussillonvers l’est, et non le domaine plus « conti-nental » que représente la partie occidentalede l’Aude15.

12- Outre les découvertes récentes de

Perpignan, Narbonne et Béziers, rappe-

lons celles effectuées en 1997 à

Marseille (Reynaud 1998, Thernot et

Vecchione 2003).

13- En réalité, comme le précise Caroline

Guibaud, les murs de pisé historiquement

attestés pour la salle de la Diana à Mont-

brison (vers 1295) ne sont pas accessi-

bles pour vérification. Les premiers pisés

datés et contrôlables, dans le canton de

Boën qu'elle a étudié, sont ceux de la

Bastie d'Urfé (1331). Au XIIIe s. appartien-

draient cependant les murs de pisé du

logis du prieur de Montverdun (Loire)

décrits par C. Le Barrier (Le Barrier,

1998, p. 179). D'autres auteurs mention-

nent également une église en pisé du XIIIe s.

à Saint-Marcellin en Forez

(Jeannet et al., sd, p. 32).

14- L'exemple emblématique d'une

maison de la fin XIIe-début XIII

e s. entière-

ment bâtie en pisé à Wallingford Castle

(Oxfordshire), cité par Chapelot et

Fossier (1980, p. 263-265, fig. 84), ne

serait pas unique pour la période médié-

vale. Sans contester a priori l'authenticité

de ces identifications de "pisé", relevons

qu'elles reposent en partie sur la réfé-

rence à "d'autres régions anglaises où le

pisé est encore actuellement classique […]

: ainsi en Cornouailles, dans le Devon ou

le Norfolk […]". Or, il est notoire de nos

jours que l'architecture traditionnelle en

terre massive de ces régions est de la

bauge et non de la terre banchée

(Watson, Coventry, 1999), le pisé n'ayant

été (ré ?) introduit qu'au XVIIIe s. par des

intellectuels, les "améliorateurs" de l'ha-

bitat (Dewar, 1987, p. 428).

15- On trouve dans ce même ouvrage

une importante contribution de

Dominique Baudreu sur des aspects

lexicaux de la construction en terre, mais

ce chercheur possède également une

connaissance approfondie de l’architec-

ture médiévale et vernaculaire des

régions du Razès et du Carcassès dont il

nous a fait profiter. Nous le remercions de

nous avoir permis de situer, sur la carte

de la figure 1, la découverte encore

inédite d’un mur en pisé datant probable-

ment du XIVe s. (à la Digne d’Aval, près

de Limoux), ainsi que quatre aggloméra-

tions dont l’architecture tardo-médiévale

comporte des constructions en bauge :

Carcassonne, Pieusse, La Digne d’Aval et

Alet).

111

1.1.1. Perpignan, un îlot du quartier Saint-Mathieu16

- Le quartier

Le quartier Saint-Mathieu situé au sud-ouestdes remparts du XIIe s. de la ville de Perpignanest créé par les Templiers sur des terrains leurappartenant. Son histoire est connue grâce àun cartulaire ecclésiastique qui recense lesactes de concession ou de location desparcelles, dont les superficies indiquées vontde 25 à 50 m2. Les preneurs sont tenus d’yconstruire des maisons (Catafau, 2003).L’étude archéologique a montré que lequartier était découpé par une trame viaire enîlots de 30 m sur 20 m, dont chacun étaitpartagé par un mur longitudinal médian etdivisé en parcelles standardisées d’environ50 m2. Ces lots rectangulaires et étroits (entre3,20 et 5 m de largeur pour une profondeurde 9,70 m) s’accolent deux à deux par leurpetit côté (Rémy, 2003).Les indices chronologiques essentiellementfournis par les textes datent l’installation dulotissement entre 1240 et 1280. De plus, unemarmite incluse dans un des murs en terre estdatée précisément, dans la région, de la findu XIIIe et première moitié XIVe s. La pérennitédu parcellaire médiéval et sa concordanceavec la présence des murs de terre conduit àattribuer ceux-ci à cette période. Lessondages pratiqués à la base des murs n’ontrien donné sur les dates de fondation et l’onignore si les modes de construction privilé-giant la terre ont perduré au-delà du XIVe s.Le mur médian de l’îlot de même que les mursmitoyens entre les parcelles sont pratiquementtous en terre ou partiellement en terre dans lesmaisons qui ont été sondées. Certains sont enpisé, d’autres en bauge, nombre d’entre euxmontrent des surélévations et des reprises quijuxtaposent différentes techniques et maté-riaux. Les façades originelles ont disparu.

- Les murs en pisé

Le matériau du pisé est un mélange de limongrossier et de graviers qui correspond auxcaractéristiques texturales du substrat local.Les rares inclusions résultent de mélanges

fortuits au moment de la construction :quelques fibres végétales, tessons de tuiles oude briques. L’existence de fondations enterrées n’a pasété démontrée dans les sondages en raisonde l’importance des reprises de consolidationeffectuées sous les niveaux de sol. De même,la présence de soubassements n’est pas systé-matique pour la phase initiale : certains murss’élèvent en pisé dès le rez-de-chaussée,d’autres uniquement à partir du premier étage(fig. 2 et 4).Aucune dimension complète de banche n’aété relevée, en raison de l’étroitesse despièces et à cause de transformations posté-rieures. Les longueurs dépassent couramment2 m, et même 3 m dans un cas. Les hauteurscomplètes sont comprises entre 1 m et1,40 m. Les largeurs vérifiées en traversant lesmurs sont de l’ordre de 50 cm.Les moules sont ordinairement de formerectangulaire et devaient par conséquentcomporter un “fond de banche”. Mais, dansles parties supérieures, on a réalisé desbanchées en forme de trapéze rectangle pourdonner au sommet des murs leur pente défini-tive. Les banchées se juxtaposent et se superposentsans joint visible de chaux ou de mortier. Dans les banchées trapézoïdales, les lits dedamage suivent un plan incliné. Ce procédé apermis de relever progressivement les mursmitoyens depuis la façade jusqu’au faîte dutoit sans décrochement, les lits de terres’épaississant peu à peu vers l’arrière dechaque banchée (fig. 3). Il est étonnant quece système concerne des hauteurs de pisésupérieures à 1 mètre car il pose desproblèmes techniques, le piseur devant eneffet travailler sur un plan incliné17. L’interprétation d’un autre mur de refend estpar ailleurs sujette à caution, car il pourrait nepas s’agir de terre damée (fig. 2 et 2 bis). Lasurélévation, qui démarre à partir d’un planincliné, montre les empreintes extrêmementfines de planches obliques suggérant la miseen œuvre de la terre à l’état humide, par litssuccessifs et sans damage, ce qui correspon-

16- Opération de diagnostic et d'étude

de bâti, INRAP, sous la direction d'Isa-

belle Rémy, en 2002. Interventions de

Aymat Catafau (histoire du quartier) et

C.-A. de Chazelles (modes de construc-

tion) (Rémy et al., en préparation).

17- Nos remercions Hubert Guillaud de

ses remarques techniques concernant ce

procédé peu banal. Assez inhabituelle,

cette manière de piser trouve des paral-

lèles, notamment dans la région lyon-

naise. Un exemple illustré dans l'inven-

taire des constructions en pisé de l'Ain

montre en effet une clôture, à St Genis

en Laval, avec des banchées et des lits

de damage inclinés sur une pente à

18% (CAUE Ain, 1983, p. 20).

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

112

2 : Perpignan (66), îlot Saint-Mathieu. Elévation d'un murmitoyen : premier état en pisé(MR509), puis surélévation enterre coffrée (MR508) au-dessusd'un niveau de réglage en baugede forme triangulaire (d'après C. Labarussiat, INRAP)

3 : Perpignan (66), îlot StMathieu. Elévation schématiqued’un mur mitoyen en pisé. Dansla dernière assise, les banchéessont trapézoïdales et les lits dedamage obliques (C.-A. de Chazelles, CNRS)

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

2 bis : Parement du mur MR508 : traces des planches obliques du coffrage (I. Rémy, INRAP)

113

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

drait à de la bauge coffrée et non à dupisé18.On a pu observer jusqu’à trois assisessur certains murs. En l’absence de jointde mortier ou de chaux, les limites hori-zontales peu perceptibles se repèrent àtravers de légères variations dumatériau ou par des alignements detrous de clés. Ceux-ci ont des sectionsrectangulaires et des formats assezréguliers (11 x 9 cm ; 15-16 x 12-13cm). Dans quelques cas, un fragment detuile ou une pierre servait de couvre-ment au-dessus de la clé. Les intervallesvarient de 60 cm à 1,20 m. Le traitement des parements intérieurs serésume à un gobetis de sable et chaux,taloché avant l’application du crépi demortier. Quelques parements sont peintsdirectement avec un lait de chaux. Par lasuite, ils ont été striés ou piquetés, pourrecevoir d’autres crépis à la chaux puis

au plâtre. Les maisons ont été surélevées d’unétage à des périodes mal déterminées.Les reprises prennent place soit directe-ment sur le sommet incliné des mursprimitifs, soit après arasement et prépa-ration d’un plan oblique (fig. 2 et 4). Lecas évoqué précédemment est trèsétonnant puisque l’on a volontairementcréé un niveau de base en pente etdisposé les planches de coffrage enoblique (les relevés sont plus explicitesque les photographies réalisées dansdes conditions difficiles, sans éclairagefig. 2 ).

- Conclusion

On a affaire, dans le quartier Saint-Mathieu, à un pisé de bonne qualité,très résistant au temps et aux agressionsde tous ordres. Il convient d’attirer l’at-tention sur les lits de terre obliques mis

en évidence sur deux murs de refendpour conférer à la dernière assise uneforme trapézoïdale. Le choix de cettesolution curieuse, au lieu de réduireprogressivement la longueur des lits deterre horizontaux comme cela sepratique usuellement, est en effet peurépandu. Ces deux exemples, de mêmeque celui de la surélévation dont on n’apas déterminé si elle était en baugecoffrée ou en pisé, rappellent étonnam-ment la mise en œuvre de la baugeobservée dans les maisons du Quartier

18- Cette hypothèse a été envisagée au moment de la

fouille, mais de l'avis de Nicolas Meunier,

on pourrait obtenir un résultat similaire avec du pisé

(rens. oral pendant la table-ronde).

Fig 4 : Perpignan (66), îlot St Mathieu,élévation d'un mur mitoyen montrantdeux états de construction en pisé, lesecond prenant appui sur le sommetoblique du premier mur (d'après C.

Labarussiat, INRAP).

114

Saint-Jacques également à Perpignan(Guyonnet et Catafau, 2003). En effet, lesfouilles effectuées en 2000 avaient révélé unemploi très généralisé de la bauge –sousforme de pains disposés soit horizontalement,soit en oblique- et un unique exemple pisé(Guyonnet, 2005, fig. 4). Au cours del’année 2005, une intervention de sauvetageréalisée à moins de 100 m de l’îlot Saint-Mathieu a fourni deux nouveaux murs enpisé, de datation identique, dont la fouille amontré qu’ils possédaient une fondationenterrée et un soubassement en pierre19. Ausommet de celui-ci, les passages de clés,remplis de mortier et de galets, étaientprotégés par des tuiles courbes.L’ensemble des découvertes perpignanaisesmontre, qu’aux XIIIe s. et XIVe s., les techniquesdu pisé et de la bauge par couches filantes,avec ou sans pains (types 2 et 3 de AlainKlein, voir Klein, 2003, p. 425-431), étaientmaîtrisées. Le choix de l’une ou de l’autrerelève peut-être des savoir-faire propres à deséquipes distinctes ou, pourquoi pas, ressortit àdes populations d’origines différentes.

1.1.2. Béziers, Hôtel de la Mercy20

- Le quartier

C’est probablement un quartier commercialqui s’implante aux marges de la ville médié-vale, à l’emplacement des ruines de l’amphi-théâtre romain : les rez-de-chaussée large-ment ouverts sur les rues par des arcadesaccueillent des ateliers et des boutiques, leshabitations se trouvent aux étages. Laprésence de tessons dans la terre des murs etl’insertion de baies caractéristiques de laRenaissance datent les constructions en terreentre le XIVe s. et le XVIe s.Les murs de terre -en bauge et en pisé- n’ap-paraissent qu’à partir du premier étage, au-dessus des arcades en pierre. Ce sont aussibien des façades que des murs de refend.

- Les murs en pisé

Les terres utilisées montrent des différencessensibles non seulement entre les murs, mais

aussi d’une assise à l’autre d’un même mur.C’est de la terre de tout-venant sableuse,extraite dans un secteur d’habitat proche,voire sur le site même. Elle est pure ou“anthropisée” (tessons et autres vestigesdomestiques), soit fine et dépourvue d’inclu-sion, soit hétérogène et grossière. Les brin-dilles de bois se trouvent en quantité nonnégligeable. L’importance de la fractionsableuse et la faible proportion des argilesexpliquent sans doute le recours à des jointsintermédiaires en chaux au sein desbanchées. La longueur intégrale des banchées n’a paspu être mesurée, mais elle dépasse 3,20 m.La hauteur est remarquablement constante -entre 95 cm et 103 cm- soit une moyennede 1 m. L’épaisseur est donnée par un seulexemplaire de mur extérieur : 45 cm, ce quiest assez étroit. La forme des banchées,indiquée par des moraines verticales, estquadrangulaire. Les trous de clés sont standardisés (h 10-13cm x l 14-20 cm), de même que leurs écarte-ments : de 85 cm à 1,12 m. Ils sontprotégés par un couvrement en pierre. Les indices du damage sont plutôt discrets,mais un mur en témoigne indirectement par laprésence de filets de chaux intercalés dans laterre tous les 10 cm.

Les rapports entre la maçonnerie de pisé etles baies ont été mis en évidence sur deuxmurs. Le premier exemple conservait lepiédroit et le négatif du linteau en bois d’uneouverture primitive, désaffectée au profitd’une fenêtre en pierre à meneaux (fig. 5). Letableau de la baie, obtenu par le damagecontre un fond de banche vertical, était laissétel quel. Le cadre de bois de la fenêtre devaits’insérer entre les tableaux dans l’épaisseurdu mur. Le même procédé avait été employépour l’autre mur : le cadre en pierre de lafenêtre à croisée s’insérait entre des tableauxménagés directement dans le pisé.

- Conclusion

Outre les murs en pisé, l’îlot possède plusieurs

19- Ancien Hôpital Militaire, opération

de sauvetage dirigée par Agnès

Bergeret (INRAP).

Intervention de C.-A. de Chazelles pour

les techniques de mise en œuvre de la

terre (Bergeret et al., 2004).

20- Opération de diagnostic INRAP,

sous la direction d'Olivier Ginouvez en

2002 (Ginouvez, 2002).

Fouille et identification des murs de terre

par de C.-A. de Chazelles.

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

115

parois montées en pains de bauge, avec desassises séparées par des rangs de brindilles.L’association du pisé et de la bauge avec deséléments en pierre de qualité (même s’ils nedatent pas tous de la période de constructiondes maisons, comme la fenêtre à meneaux)donne une physionomie intéressante à l’archi-tecture urbaine en terre crue. Seuls deux exemplaires de murs en bauge ontété répertoriés sur l’ensemble du chantier et lerapport chronologique avec les murs de pisén’a pas pu être précisé. Mais la contempora-néité au sens large des deux modes de cons-truction en terre crue est plausible, puisque lesdeux types interviennent directement au-dessus des arcs en pierre du rez-de-chaussée.Dernièrement, on a pu étudier dans le centrede Béziers une grande maison de la fin duXIIIe s. ou du début du XIVe s. dont la façade etau moins un des murs pignons étaient édifiésen bauge21.Les récentes découvertes, encore inédites, dePerpignan et de Béziers complètent lesdonnées déjà recueillies à Narbonne en2001 sur un quartier suburbain créé au milieudu XIIIe s. dont la majorité des élévations étaiten pisé (Mellinand et Leal, 2002, Chazelleset Leal, 2003).

1.1.3. Synthèse pour le Languedoc-Rous-sillon

On doit in extremis ajouter à ces études, deuxattestations supplémentaires de constructionsen pisé, révélées tout récemment, l’une àMontagnac (Hérault), l’autre à Lunel(Hérault), dans des habitations des XIIIe-XIVe s.22

L’étude des vestiges exhumés en fouille àPerpignan et à Narbonne et celle des éléva-tions conservées dans le bâti actuel à Perpi-gnan, Béziers et Lunel ont permis de pointercertaines particularités techniques. Lesbanchées ont des longueurs supérieures à2 m, voire à 3 m dans deux cas, et deslargeurs variant entre 45 cm et 60 cm.Concernant les hauteurs, une “norme” sedégage autour de 1 m. Sur trois des sites(Béziers, Narbonne, Ancien Hôpital Militaire

de Perpignan), le remplissage des banchées aété fractionné par des cordons horizontauxde mortier. Sur le plan formel, les moules sont rectangu-laires à Béziers, Lunel et Perpignan, mais unjoint oblique mérite d’être signalé sur un desmurs de Narbonne. Par ailleurs, il faut consi-dérer comme une originalité les pignonscoffrés entre des planches obliques, avec deslits de terre inclinés, même s’il n’est pas certainque la terre ait été damée dans tous les cas.Les dimensions très grandes des trous de clésdans la plupart des exemples (entre 10x10cm et 16x16 cm) constituent indiscutable-ment une des particularités de ce pisé, demême que leur protection par un couvrementen pierre ou en terre cuite (fig. 6). L’espace-ment moyen est de l’ordre de 1,20 m, maispeut être inférieur (1 m et même 0,60 m). Quant au matériau, il est de toute évidenceprélevé directement sur place comme enatteste la comparaison avec le substrat pourdes constructions établies sur un sol vierge (àPerpignan, dans les îlots St Jacques et StMathieu) ou la présence d’un abondantmatériel archéologique dans des zones déjà

Fig 5 : Béziers (34),Hôtel de la Mercy,

partie d'une façade en pisé. On distingue deux assises, ungros trou de clé et le piédroit

coffré de la baie primitive (O. Ginouvez, INRAP)

21- Fouille de sauvetage et diagnostic

réalisés en 2005 par Elian Gomez, du

service archéologique de la Ville de

Béziers. Intervention de C.-A. de

Chazelles pour les modes de construc-

tion en terre.

22- Nous remercions avec plaisir nos

collègues du Service de l’Inventaire de

la DRAC Languedoc-Roussillon, Jean-

Louis Vayssettes et Thierry Lochard,

grâce auxquels les premières observa-

tions ont pu être effectuées en janvier

2006 sur ces maisons. Si, à Lunel, les

murs visibles comportent bien tous les

indices permettant d’identifier du pisé,

ceux-ci sont moins évidents dans le cas

de Montagnac. Cette petite aggloméra-

tion possède un centre médiéval dans

lequel la construction en bauge est

largement représentée mais, plusieurs

maisons illustrent aussi la technique de

la terre banchée.

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

116

occupées (à Narbonne, Béziers et AncienHôpital Militaire de Perpignan). Dans tous lescas, il se trouve que la texture était bienadaptée au compactage de la terre en raisonde sa granularité complexe (limon plus sableou limon plus graviers).La répartition géographique des constructionsen terre crue, et singulièrement en pisé, enRoussillon et en Languedoc fait actuellementapparaître une localisation privilégiée dansla plaine littorale et le long des fleuves, soitdans des secteurs où les ressources en terresont propices à ce type de construction et, encontrepartie, l’accès à la pierre plus problé-matique (fig. 1). L’avenir de la rechercheconcernant la période médiévale montrera sicette distribution se vérifie ou bien si elle n’estqu’apparente et induite par le fait que lesopérations d’archéologie “urbaine” n’ont, cesdernières années, pris place que dans desvilles occupant ce genre de situation. Il est eneffet important de déterminer si le choix desmatériaux et des techniques du bâtiment eststrictement lié aux potentialités d’un environ-nement donné ou s’il peut être influencé pardes courants, des “modes” pouvant parfoisaller à l’encontre des options les pluslogiques23.

1.2. Découvertes récentes de pisé enProvence

Les recherches sur la construction médiévaleen pisé en Provence semblaient avoir pris untournant décisif avec les récentes découvertesarchéologiques réalisées à Carpentras.Celles-ci ont largement été présentées lors deces IIes Échanges transdisciplinaires et ontsuscité un vif débat technique24. Il s’est avéréqu’un complément d’informations était néces-saire pour définir le mode de construction enterre massive des maisons médiévales deCarpentras. Celui-ci a été apporté par lesanalyses de laboratoire qui permettent deconclure sur une utilisation de la technique dela bauge25. Le pisé étant notre centre d’intérêt,ce chapitre se trouve par conséquent vidé detoute sa substance…De nouveau, on constate que les donnéesarchéologiques font défaut pour la Provence,contrairement au Languedoc où la multitudede sites étudiés permet d’obtenir une visionglobale sur l’emploi de la terre dans les quar-tiers de faubourgs des XIIIe-XIVe s. A l’est duRhône, nos connaissances sur l’utilisation dupisé à l’époque médiévale se réduisent auxdonnées de quelques fouilles urbainesmarseillaises où l’utilisation de cette techniqueest attestée à la fin du XIIe s. et au début du

Fig 6 : Perpignan (66),Ancien Hôpital Militaire. Deux murs de pisé sur solins depierres et galets, passage de cléau sommet du soubassement,recouvert par des tuiles(H. Gazzal)

23- Ce phénomène s'observe, par

exemple, à l'âge du Fer à travers une

prédominance de la construction en

briques crues y compris au sommet de

collines calcaires sur lesquelles il a fallu

les transporter au lieu d'utiliser la pierre

disponible.

24- Nos amis normands conduits par

Erwan Patte ont remis en question la

technique de construction utilisée pour

ces élévations médiévales de Carpentras.

Leur habitude de la bauge et de sa mise

en œuvre par levée de terre, leur a

permis de nous proposer cette identifica-

tion plutôt que celle du pisé. Il est vrai

que notre expérience des élévations

médiévales en bauge à lits de terre

superposés, en particulier à Perpignan

(Guyonnet, Catafau, 2003) nous a

conduit à conclure sur l’emploi du pisé

dans les maisons de Carpentras.

Cependant, cette proposition souffrait de

l’absence d’indices techniques détermi-

nants (trous de clés, séparation verticale

de coffrage, etc..). Ainsi, les débats ont

réorienté nos recherches et montré

l’intérêt d’une identification précise du

matériau.

25- L’identification de la bauge a été

réalisée par M. Ali Mesbah de l’Ecole

Nationale des Travaux Publics de l’Etat

(URA CNRS 1652), Département Génie

Civil et Bâtiment (Vaulx-en-Velin).

Nous le remercions infiniment

pour avoir levé le doute…

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

117

XIIIe s. (Thernot-Vecchione, 2003). Il est vraiqu’un manque important de documentationnous prive d’informations sur l’emploi du pisédans la construction provençale entre les XIIIe

et XVIIIe s. Cette lacune est peut-être liée auxlieux des découvertes car les études d’éléva-tion et les fouilles archéologiques en zone defaubourgs sont moins nombreuses enProvence qu’en Languedoc. A l’inverse onpeut, à juste titre, se poser la question del’emploi de la technique du pisé en Provenceavant le XVIIIe s. En effet, le cas marseillaispourrait être marginal et uniquement lié à l’im-portation dans une ville portuaire d’une tech-nique extérieure. Les rares textes étudiésmentionnant la construction en terre, n’appor-tent aucune précision sur la distinction entre lepisé et la bauge. Ainsi, on voit qu’au XVe s.dans la région aixoise, étudiée par Ph.Bernardi, l’utilisation de la terre est limitéeessentiellement à l’édification de bâtimentssecondaires (clôture, bergerie, maison devillage), mais quelques fois de bastides(Bernardi, 1995). Cependant la terre esttoujours associée dans les textes à des pierres,ce qui permet à Ph. Bernardi de conclure qu’ils’agit d’une maçonnerie mixte utilisant lapierre et la terre comme liant26. D’autres infor-mations, plus tardives, précisent l’emploi de laterre massive dans le bâti en Provence : c’estle cas pour la construction d’un petit bâtimenten Camargue en 1654, pour lequel malheu-reusement la technique employée n’est pasdécrite (Boyer, 1976).Dès lors, on perçoit la difficulté d’analysepour l’étude de la construction provençale enterre entre le Moyen-Age et l’époqueModerne : nous disposons d’un nombre insuf-fisant de vestiges représentatifs et nousmanquons réellement de documentationtextuelle. Dans ce contexte difficile de recherche, onmesure l’intérêt des découvertes récentes deCarpentras qui relançaient considérablementnotre approche de l’utilisation de la terrecomme matériau de construction. Bienqu’elles ne s’apparentent pas à la techniquedu pisé, les maisons médiévales de Carpen-

tras doivent être, pour différents motifs, briè-vement présentées. D’une part, l’existence deces élévations médiévales en terre massivedoit être soulignée, en raison de l’ampleur duprocessus de création des lotissements enterre dans une région où abonde la pierre(fig. 7). Ce constat ouvre la porte à des inves-tigations futures dans d’autres villes où, àpremière vue, on ne soupçonne pas laprésence de maisons urbaines en terre.D’autre part, la découverte exclusive surCarpentras d’élévations en bauge n’est peut-être que le fruit du hasard lors d’une étudearchéologique qui ne fait que commencer. Onconstate en effet, que les études conduites enLanguedoc ont bien souvent apporté lapreuve d’une coexistence des deux tech-niques de construction en pisé et en baugedans des quartiers de lotissements de Perpi-gnan ou de Béziers (Guyonnet, 2001 ; Rémy,2003 et Ginouvez, 2002). Les futures opéra-tions archéologiques sur Carpentras nousapporteront peut-être des exemples d’éléva-tions en pisé car il serait surprenant que cettetechnique n’ait pas été diffusée dans laProvence rhodanienne à une époque où leséchanges étaient nombreux entre les deuxrives du Rhône. Pourrait-on envisager que lepisé connu à Marseille, Béziers ou Perpignanne le soit pas dans le Comtat-Venaissin ponti-fical du début du XIVe s. ? Rappelons le statutinternational d’Avignon ou de Carpentras,villes vers lesquelles se dirigent des milliersd’artisans attirés par le faste développéautour de la cour pontificale. Précisons égale-ment que de nombreux prélats nommés parles premiers Papes d’Avignon sont desLanguedociens. Dans ces conditions, il estprobable que le pisé n’était pas inconnu enProvence aux XIIIe et XIVe s., mais que seule ladocumentation archéologique ou textuelle faitdéfaut.

Depuis 2003, le suivi archéologique destravaux de réhabilitation situés dans le péri-mètre de la Z.P.P.A.U.P. de Carpentras aconsidérablement modifié notre regard sur ledéveloppement de la ville médiévale27. Deux

26- Les conclusions de P. Bernardi

semblent devoir être nuancées. L’utilisa-

tion de pierres pourrait être uniquement

destinée à la construction de soubasse-

ments maçonnés tandis que la terre

serait utilisée seule pour l’élévation des

murs. Par ailleurs, l’utilisation du pisé est

écartée par l’auteur mais la distinction

entre cette technique et celle de la

bauge n’était peut-être pas perceptible

dans les textes.

27- La Zone de Protection du Patrimoine

Architectural Urbain et Paysagé de

Carpentras fait l’objet d’un suivi par le

Service d’Archéologie du Département

de Vaucluse.

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

118

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

Localisation de la première enceinte (XIIe s.?)

Localisation de la seconde enceinte (XIVe s.)

NO RD

Portes de l'enceinte du XIVe s.1: porte d'Orange2: porte de Monteux3: porte Notre-Dame4: porte de Mazan

CARPENTRASLocalisation des lotissements médiévaux étudiésF. Guyonnet (S.A.D.V.)Mai 2006

1

2

3

4

Piquepeyre

Archier

Zone d'extension de la ville XIIIe-XIVe s.(Lotissements en terre)

Ville romane

Habitats en terre étudiés ou repérés

0 50 100m

Fig. 7 :Carpentras (84) et seslotissements en terre (F. Guyonnet, S.A.D.V.)

119

opérations d’étude des élévations et différentsrepérages, dans des immeubles en attente deréhabilitation, ont démontré que la moitié dela ville intra-muros était composée de lotisse-ments médiévaux construits en terre(Guyonnet, 2003 ; Duverger-Guyonnet,2005 et Guyonnet, 2005). Au milieu du XIIIe s.la cité épiscopale de Carpentras est confinéedans une enceinte circulaire au centre delaquelle se trouve la cathédrale. A partir de1274, Carpentras devient la ville la plusimportante du Comtat Venaissin pontifical(capitale à partir de 1320) et accueille uneadministration et une population nombreuses.Dès la fin du XIIIe s. et au début du XIVe s., laville s’étend au-delà de ses anciennes limitespour loger les nouveaux venus attirés parl’essor de la cité. Les lotissements sontimplantés près des anciennes voies d’accèsselon un schéma régulier qui reprend lesgrandes orientations de la cadastrationantique (probablement conservée dans leschamps). Ainsi, en moins d’un siècle, la ville avu sa superficie doubler. La construction de lanouvelle enceinte, dans la seconde moitié duXIVe s., vient sceller les limites de la ville enincluant ces nouveaux quartiers. L’habitat quicaractérise ces zones de lotissements médié-vaux a été repéré en différents points. Il s’agitde petites maisons étroites construites en terrecrue sur deux niveaux. L’emploi de la terremassive semble être exclusif dans ces quar-tiers de lotissements et la technique de cons-truction en bauge semble, pour l’instant, laseule représentée. Les découvertes de Carpentras symbolisentl’importance de la construction en terre cruedans un secteur où les gisements de pierre àbâtir sont nombreux et peu éloignés. Cetteobservation permet de mettre en lumière l’in-térêt de la terre pour les bâtisseurs proven-çaux du Moyen-Age, soucieux d’élever leursbâtiments à moindre coût et dans des délaisbrefs. Signalons que les constructeurs de l’en-ceinte, dans la seconde moitié du XIVe s., ontfait appel à ce matériau puisque certainstronçons de courtine pouvaient être bâtis enterre dans l’attente de financements pour leur

reconstruction en pierre (Butaud, 2001)28.Malgré l’omniprésence de la bauge, on peuts’interroger sur la possibilité d’une utilisationconsécutive des deux techniques de construc-tion en terre massive à Carpentras aux XIIIe-XIVe s. Cet exemple permet également dereporter notre attention sur d’autres villesprovençales dont l’extension à cette périodeaurait pu nécessiter l’emploi de la terre. Onpeut penser notamment à des villes de plainecomme Arles ou Tarascon. Néanmoins laproximité du Rhône impliquait une concur-rence avec le bois : à Avignon les maisonsdes lotissements, construites à partir de la findu XIIIe s. jusqu’au milieu du XIVe s., sont édifiéesen pans de bois où l’utilisation de la terre estréduite au remplissage de l’ossature char-pentée (Carru, 1990). Le champ d’investigations est largementouvert pour connaître la part de la construc-tion en terre dans le renouvellement urbaindes villes provençales aux XIIIe-XIVe s. Cepen-dant, une autre interrogation apparaît : qu’enest-il de la pérennité et de l’ampleur de cesmodes de construction entre l’extrême fin duMoyen-Age et le XVIIIe s. ?

2. La construction en tapi à l’époquemoderne (XVe-début XVIIIe s.)

Pour l’extrême fin du Moyen-Age et le débutde la période moderne, les vestiges archéolo-giques et patrimoniaux de terre banchée fontdéfaut dans l’ensemble du Midi méditerra-néen et rhodanien, à l’inverse de l’Auvergneoù l’abondance des documents croît avec letemps. Cette absence relève probablement duhasard des découvertes puisque l’utilisationde la terre crue dans la construction estassurée en Provence par des sourcestextuelles. L’emploi de la terre est mentionnédans la construction aixoise au XVe s. et dansla première moitié du XVIe s. pour des murs declôture, des maisons de village et des bastides(Bernardi, 1995). Dans d’autres secteurs, oùla pierre est le matériau de prédilection desmaçons, on s’aperçoit que la terre est utiliséepour des travaux secondaires : c’est le cas à

28- L’exemple de l’enceinte de Carpen-

tras n’est pas isolé : en 1396, on

restaure les anciens remparts de Pertuis

avec des élévations en terre (Inventaire

Général, 1981).

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

120

Cucuron, sur le flanc méridional du Luberon,où en 1541, on répare les brèches de l’ancienrempart avec de la terre massive. Un peu plusau sud, à Pertuis, on décrit en 1605 unedémolition d’un mur en terre séparant l’anciencimetière de l’église Saint-Nicolas du châteaucomtal. En 1607, une bergerie de Puget,village située dans ce même secteur du paysd’Aigues, est mentionnée sur un documentcomme étant construite en terre (InventaireGénéral, 1980). Cependant, l’utilisation de laterre dans la région aixoise et sur la plaine dela Durance semble être réservée à des cons-tructions secondaires ou à des réparations defortune. Des documents comptables inventoriés pourla région d’Arles (Boyer, 1976) font égale-ment état de constructions en terre et mention-nent des maçons spécialisés dans la mise enœuvre de ce matériau, entre le XVe et le XVIIIe

siècles. À l’heure actuelle, aucune analyselexicographique n’est disponible pour leLanguedoc méditerranéen, alors qu’unebonne partie du travail a été accomplie pourle Languedoc occidental (Baudreu, 2002 etBaudreu, 2003) et qu’existent des étudesconsacrées au pisé et au vocabulaire qui ledésigne dans le sud-ouest de la France (parexemple, Nègre, 2003). Cette lacune s’ex-plique aisément par la disparition quasi totalede l’architecture en terre crue –au sein dupatrimoine visible- dans les départements desPyrénées-Orientales, de l’Hérault et duGard29.Devis de construction ou de réfection, les“prix-faits” passés entre des commanditaireset des artisans ne sont malheureusement pastous explicites à l’égard des techniques misesen œuvre. Lorsqu’ils sont rédigés en français,les documents emploient une transcription dumot occitan-provençal tàpi ou tàpio, sous laforme de tapie/tappie, pour désigner toutemaçonnerie à base de terre. L’analyse de quelques prix-faits établis àArles aux XVIIe et XVIIIe siècles met effectivementen lumière la variabilité sémantique du termetàpi, faisant écho aux études de D. Baudreupour l’occitan du Languedoc occidental et de

la Gascogne où ce terme désigne toute cons-truction en terre massive (Baudreu, 2002 etBaudreau même ouvrage). Cette imprécisiondu vocabulaire technique, tant en occitanqu’en français, démontre à quel point laconnaissance approfondie des techniques etde leur histoire au niveau local est indispen-sable pour déterminer la nature des objetsdésignés, dans le cadre d’une étude topony-mique ou d’une enquête ethnographique.Car, s’il est certain que le mot tàpi s’appliquebien à de la terre banchée dans une certainepartie de la Provence occidentale et pour unepériode récente (voir ci-après), il est nonmoins clair qu’il possède aussi le sens plusgénérique de “terre à bâtir”, mélange deboue avec des végétaux ou des pierres selonles cas30. Il paraît donc raisonnable detraduire ce mot en français tout simplementpar celui de terre lorsqu’aucune précision nele distingue particulièrement du pisé.

- Exemples d’utilisation du mot tappie pour

des techniques autres que la “terre massive”

Dans un article qui fait date, publié en 1976,Jean Boyer31 a analysé quelques prix-faits quiconcernent des travaux effectués dans lesecteur d’Arles au cours des XVIIe et XVIIIe s. Ils’agit parfois de travaux de construction, puisde réfection, relatifs à un même bâtiment. Un prix-fait du 22 janvier 1647 entre la muni-cipalité d’Arles et le cabanier ClaudeQuenin, pour la réparation d’une cabane auxSalins de Badon, mentionne qu’il fera : “…

toutes les tappies nécessaires tant autour de

ladite cabane et aux séparations dicelle

comme elles sont de présent, que s’il fault de

vergaux et paux mendiz il les fournira et oultre

les séparations que y sont de présent il fera

encores une petite chambre a un coing de

ladite cabane avec vergaux et tappie comme

les autres…”

Dans ce premier texte, le sens de tappies n’estpas précis quand il concerne les murs exté-rieurs mais les matériaux destinés aux cloisons(vergaux et tappie) ne laissent pas de doutesur la technique employée : il s’agit bien detorchis. En revanche, des devis successifs

29- Un inventaire récent de l'architecture

rurale du Languedoc-Roussillon a permis

de vérifier la non-représentation de la

terre crue parmi les matériaux de cons-

truction (Grandjouan 2004 et rens.

pers.).

30- D'ailleurs, c'est bien la définition

que rappelle F. Hamlin : "tàpia : mur de

terre mélangée de bruyère"

(Hamlin1988, pour l'article La Tapie,

toponyme relevé à Mauguio). Pas d'allu-

sion au coffrage ni au damage de la

terre dans cette courte définition et, en

revanche, une référence à la bruyère

qui ne manque pas de nous alerter puis-

qu'elle évoque directement les construc-

tions en bauge du Languedoc occi-

dental et du Roussillon. En effet, les

vestiges parfaitement identifiés de murs

montés par minces lits de terre séparés

par des rangées de brindilles de

bruyère, identifiés en premier lieu à

Perpignan rue de l'Anguille (Guyonnet

2001, sp. p. 34-35 et 2005), ont égale-

ment été mis en évidence sur deux gise-

ments de Béziers (Hôtel de la Mercy :

Ginouvès 2002, et rue Maître Gervais :

Gomez 2005) ainsi que sur le site de St

Mathieu à Perpignan (Rémy 2003).

31- Les citations sont extraites de l'article

de Jean Boyer, mais notre interprétation

diffère sensiblement de la sienne. Tandis

que, pour l'auteur, le mot tappie

possède le sens univoque de terre

battue, nous démontrons qu'il se réfère

à différents mode de mise en œuvre.

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

121

concernant la restauration de la mêmecabane, rédigés un siècle plus tard, en1745, éclairent a posteriori la nature dumot tapie appliqué à la façade. Il est ditde la façade primitive qu’elle “n’étoit

faite qu’avec de la boue soutenue par

six grases (dalles de pierre) …”, infor-mation non donnée par le prix-fait anté-rieur qui ne concernait pas cette partiedu bâtiment. On croit comprendre qu’ils’agit de terre massive, bauge ou pisé,sur un soubassement de pierre. Or, lesdirectives fournies par J. Imbert, archi-tecte de la ville, à l’intention de l’entre-preneur sont plus claires : “L’entrepre-

neur […](fera) les murailles de la mesme

façon qu’elles estoient cy devant scavoir

en pierres mélées avec des pastons de

boue faits avec de la paille laquelle

boue l’Entrepreneur ira prendre dans le

canal saint ferréol et quant aux pierres il

employera les mesmes qui se trouvent

aux anciens murs des côtés et faira lesd.

murailles de la mesme espaisseur qu’elle

étoit auparavant… […].

Faira aussy les séparations des diverses

pièces de lad. cabane lesquelles sépara-

tions seront faites avec bois appelé

vergau de tamaris […] qui seront couverts

ou enduits de boue de chaque côté.”

Ces prescriptions donnent à entendreque les murs périphériques antérieursétaient bâtis non pas en terre (comme lelaissait supposer l’emploi du mot tappies

dans le premier prix-fait), mais en pierrepuisqu’ils doivent être refaits à l’iden-tique, avec des pierres mélangées à despastons de boue et de paille. Enrevanche, comme auparavant, lesnouvelles cloisons seront construites entorchis sur armature de tamaris, lamention des enduits “de chaque côté”étant sans équivoque. D’ailleurs l’adju-dication des travaux de couvertures etdes murs aux enchères, le 7 février1745, confirme effectivement l’utilisationde pastons pour les murs extérieurs etde vergaux pour les cloisons : “la

couverture et les murailles en dehors et

en dedans selon le devis suivant lequel

entre autres le prixfachier ne sera tenu

de fournir que les vergaux tamaris pour

les murs en dedans et d’aller prendre la

boue pour faire les pastons ensemble la

paille qui doit y être mêlée…”

Une annotation du texte indique que“l’entrepreneur pour sépargner du

travail n’a pas rempli l’obligation qu’il

avoit passée d’aller quérir la boue pour

la tapie dans les losnes de saint ferriol

mais il l’a prise tout contre et assez près

de la cabane laquelle estant salée sera

de peu d’usage”.Le mot tapie est ici conservé pourdésigner la maçonnerie de pierres liées àla boue. Pour finir, le 29 août 1745, le trésorierde la ville paye son dû à l’entrepreneur“du prixfait de la couverture et murailles

de boue de la cabane des salins”. Les“murailles de boue” désignant, on lesait, les murs extérieurs réalisés enpierres et pastons de boue, c’est-à-direen moellons liés à la terre. On notedonc, d’une part que le mot provençaltapie est rendu par celui de boue enfrançais et, d’autre part, la figure derhétorique (synecdoque) dans laquellela partie est prise pour le tout. Unechose est certaine, en tout cas, il n’estnulle part ici question de terre banchéeet damée.

- Un exemple d’utilisation du mot tapie

dans le sens de “terre massive”

Un contrat, dressé le 5 janvier 1654,stipule qu’à la demande du chapitre dela cathédrale Saint-Trophime deuxmaîtres maçons d’Arles, les frères Escot,construiront “une cabane de tapie dans

le tènement du mas de laval et a lendroit

quy leur sera désigné de terre de grez

couverte de sagne de deux pans

despesseur au pied…”. La premièredonnée importante relevée par J. Boyerest que la construction n’est pas confiée

à des “cabaniers” –spécialistes de laconstruction en matériaux légers- mais àdes maçons. La seconde est que lesmurs de tapie auront une largeur d’en-viron 50 centimètres (2 pans) au niveaudu sol et seront faits de terre graveleuse.Nulle mention de vergau de tamarisdans ce texte et, en revanche, unmatériau et une épaisseur des paroisplus compatibles avec une technique deconstruction en terre massive qu’aveccelle du torchis sur armature végétale.Cela dit, rien ne définit le procédécomme celui de la terre battue, contrai-rement à ce qu’affirme J. Boyer32, et il nefaut pas écarter l’éventualité d’un traite-ment de la terre crue sous la forme debauge, bien que cette hypothèse n’aitencore jamais été envisagée pour laCamargue33.

32- Rien n'indique que la terre doit être coffrée entre des

planches comme l'entend J. Boyer qui transpose

vraisemblablement des connaissances personnelles se

référant aux constructions modernes de la Crau et de la

vallée de la Durance, effectivement en pisé.

(voir sa note 7 : p. 132 : " La construction de la grande

cabane ou jasso du tènement du mas de Laval n'est pas

confiée à des cabaniers mais à des maçons d'Arles qui

montent ses murs en pisé (tapio) de terre de grez

comprimée entre deux banches espacées de deux pans,

soit cinquante centimètres, au niveau du sol.").

33- La technique de la bauge est attestée au Moyen-

Âge à Carpentras. Par ailleurs, certains bâtiments en

terre recensés dans le Comtat pourraient avoir été

construits au moyen de modules préformés et non en

coffrant la terre, selon le principe identifié

en Languedoc et en Midi-Pyrénées.

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

122

3. La tapie dans l’architecture de laProvence rhodanienne, du XVIIIe auXXe siècle

Le type de textes évoqué ci-dessus permetd’envisager la conservation des procédés deconstruction à base de terre crue en Provenceoccidentale, entre la fin du Moyen-Âge et lapériode moderne, malgré l’absence devestiges attribués à cet intervalle de temps. Rappelons que les études de bâti associées àdes sondages archéologiques constituent lemoyen d’identifier au mieux les modes deconstruction -souvent dissimulés par des revê-tements ou des réfections de façade- et dedater des bâtiments encore en élévation. Or,ce genre d’approche ne peut s’effectuer qu’àl’occasion de travaux de démolition ou derestauration si, par chance, les archéologuessont partenaires de l’intervention. Par consé-quent, la documentation dont nous disposons

aujourd’hui se limite à l’inventaire des cons-tructions en pisé visibles et à quelques obser-vations faites rapidement sur des maisons enruines.Au stade présent des recherches, seule unerégion limitée de la Provence occidentaleprésente encore un patrimoine en pisé bienconservé. Divisée en deux secteurs, l’un situéau nord du confluent Rhône-Durance, entreAvignon et Carpentras (le Comtat Venaissin),l’autre dans le triangle formé par le cours dela Durance et la basse vallée du Rhône, ellecorrespond pour l’essentiel à de bassesterrasses alluviales proches de ces fleuvesainsi qu’à des zones de plaine localisées depart et d’autre de la chaîne des Alpilles (fig. 8). Force est de constater que l’architec-ture en terre cède très rapidement la place àdes constructions en pierre dès que l’onaborde les reliefs.

Fig. 8 : Cartographie de la cons-truction en terre sur la bassevallée de la Durance et la plainedu Comtat Venaissin (F. Guyonnet, S.A.D.V. d’après unfond cartographique Logvinenko/Bailly 1961)

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

123

3.1. Le cas exemplaire de Charleval(Bouches-du-Rhône)

Le village de Charleval se développe enplaine et sur le piémont d’une colline, enbordure de la Durance. Créée en 1741 par leseigneur de Cadenet (petite ville de la riveopposée de la Durance) afin d’établir lespaysans qui allaient exploiter ses terres, cetteagglomération présente un urbanisme trèsrégulier constitué par quelques rues parallèleset un ensemble homogène d’habitations. L’ori-ginalité de ce village, outre son plan ortho-normé peu banal dans la région, vient de sesconstructions en pisé (fig. 9). Il représenteaussi, compte tenu de la datation précise despremières implantations, un maillon essentieldans l’histoire des techniques de constructionen terre en Provence. En effet, alors que sepose la question du maintien de la terrebanchée dans cette région au cours dessiècles, il est frappant que le sire de Cadenetait fait venir de Valence une équipe de piseurspour réaliser les maisons de Charleval (Brom-berger et. al., 1980, p. 52). Cette décision

soulève des interrogations : est-ce que lepaysage architectural comportait encore desbâtisses en pisé ? Est-ce que le commandi-taire suivait les toutes premières recherchesqu’effectuaient dans le domaine de l’habitatdes théoriciens comme G.-C. Goiffon ou F.Cointereaux, dont les ouvrages sur le pisésont cependant plus récents ? Ou, à l’inverse,ce noble de province doit-il être lui-mêmeconsidéré comme un précurseur en lamatière ? Quoi qu’il en soit, la venue depiseurs extérieurs à la région laisse penserque le savoir faire technique était perdu chezles maçons locaux.Plusieurs maisons du village ont connu dessurélévations en pisé qui attestent la pérennitéde ce procédé pendant plusieurs générationset l’on sait par ouïe-dire qu’un dernierbâtiment public a été élevé en terre banchéeau début du XXe s. (vers 1900). D’après les observations superficielles quel’on a pu faire sur les murs extérieurs desmaisons, la terre mise en œuvre est unmélange de limon et de cailloux calcaire peuroulés, assez abondants. Même les pignons

Fig. 9 : Charleval (84). Habitation et dépendances

bâties en pisé dans le cadre"urbain" d'une fondation

du XVIIIe s. (C.-A. de Chazelles, CNRS)

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

124

exposés de longue date aux intempériesmontrent l’excellente qualité de ce matériaurelativement peu érodé au cours des siècles.Les banchées rectangulaires sont séparéespar des joints de chaux mais il n’entre pas decordon de mortier à l’intérieur de celles-ci, leslits de damage sont peu perceptibles, les trousde clés petits et très nets. Selon les cas, lesangles sont réalisés par un simple système debesaces en croisant les banchées d’une assisesur l’autre, ou à l’aide de pierre. Les maisonscomportent un soubassement de hauteurvariable qui peut atteindre le premier étage etles façades sont enduites. Les baies decertaines habitations sont encadrées depierre de taille (qui sont peut-être des orne-ments postérieurs à la construction originelle),mais la plupart des encadrements sontréalisés directement avec le fond descoffrages. Les surélévations en pisé ont étémontées en s’appuyant sur les sommetsrampants des pignons, avec le même type dematériau caillouteux.

3.2. Le Comtat Venaissin et la rive droitede la Durance (Vaucluse)

Dans l’état actuel de nos connaissances surl’architecture en terre, on ne peut établir unecontinuité entre les découvertes de mursmédiévaux en bauge de Carpentras et lesconstructions en pisé repérées dans cettezone de plaine dont les plus anciennes datentdu XVIIIe s. À nouveau, la documentation faitdéfaut pour établir avec certitude la pérennitéde l’utilisation de la terre massive commematériau de construction entre le Moyen-Âgeet le XVIIIe s. Les quelques mentions dans lestextes concernant l’emploi de la terre aux XVI e

et XVIIe s. citées plus haut (Cucuron en 1541,Pertuis en 1605, Puget en 1607) laissent àpenser que cette technique a perduré aucours de cette période. Probablement margi-nale, elle était réservée à des bâtiments demoindre importance dans une région et à uneépoque où les constructions en dehors desvillages et des villes, dont les limites sontsouvent restées celles de la fin du Moyen-

Âge, étaient rares34. Dès lors, on ne peutespérer découvrir de nombreux vestiges debâtiments en terre dans les campagnes et lesagglomérations comtadines de la rive droitede la Durance pour les XVIe et XVIIe s. Il faut attendre un changement radical dans lemode d’exploitation et d’occupation del’espace rural pour voir resurgir avec force laconstruction en terre. Ce nouveau contexteintervient à partir du milieu du XVIIIe s., etsurtout dès le début du XIXe s., périodespendant lesquelles l’utilisation de la terredans la construction devient une pratiqueessentiellement rurale, contrairement à lapériode médiévale où la terre était choisiepour bâtir de nouveaux faubourgs urbains.À partir du XVIIIe s. on voit apparaître dans laplaine d’Avignon plusieurs domaines aristo-cratiques qui conjuguent exploitation agricoleet résidence pour le maître et ses proches.Ces bastides sont encore mal connues maiscertaines d’entre-elles semblent comporterdes élévations en pisé, non seulement dansles dépendances à vocation agricole maisparfois dans les parties cachées des corps debâtiments résidentiels. L’une de ces bastides,le « Mas des quatre vases », a pu êtreétudiée en détail avant sa démolition rendueinévitable par le tracé de la ligne TGV. Labastide, située à l’ouest de la chartreuse deBonpas, présentait un plan en « L » résultantde plusieurs phases de construction et d’ex-tension, dont certaines en pisé, et s’échelon-nant de la fin du XVIIIe s. au début du XIXe s(Blaison, 2002). Les élévations en pisé,visibles à l’intérieur de la bastide ou dans lesdépendances, utilisaient une terre argilo-limo-neuse prélevée sur place dans les bancs desédiments déposés par les crues de laDurance. Une fondation profonde de 0,50 met un solin comparable, construit en moellonset s’élevant sur une hauteur de 0,80 m,préservent le mur de pisé des remontéescapillaires. L’élévation en pisé est constituéede banchées hautes de 0,90 m et d’unelongueur n’excédant pas 2,30 m pour unelargeur de 0,50. Chaque banchée repose surun cordon de mortier de chaux. À l’exception

34- Rappelons que les villes d’Avi-

gnon, de Carpentras, de Cavaillon

et d’Apt n’ont connu, avant la fin

de l’époque moderne, aucune

extension importante au-delà de

leur enceinte du XIVe s. Ce constat

peut être également établi pour les

villages qui avoisinent ces villes.

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

125

de la longueur des banches, particulièrementcourte, les dimensions relevées sur ces murs dela fin du XVIIIe s. seront à peu près celles que l’onrencontrera dans toutes les élévations en piséde la région au XIXe s..Cette bastide de la plaine avignonnaise est unexemple qui semble marquer le point dedépart d’une profonde mutation du paysagerural consécutive à la multiplication desexploitations agricoles. Dès la fin du XVIIIe s. etparticulièrement dans la première moitié duXIXe s., de nombreux paysans quittent lesvillages pour s’établir au milieu de leurs terresbien souvent acquises lors de la vente, àl’époque révolutionnaire, des domaines aris-tocratiques et ecclésiastiques. Ces transforma-tions du mode d’exploitation ont donné à laProvence un nombre considérable de « mas »aujourd’hui tant prisés. Cependant, ces masdont l’archétype est une construction enpierre, sanctifiée par le tourisme et lesamateurs de vieilles pierres, peuvent être toutà fait différents. Dans la plaine du ComtatVenaissin et la basse vallée de la Durance, lemas est très souvent édifié en terre (fig. 10).Les exemples sont plus rares sur la rive droitede la Durance entre les villes de Pertuis et deCavaillon où la proximité des gisements depierre à bâtir de la montagne du Luberon asans doute fait concurrence à la terre. Toute-

fois, des constructions en pisé sont encoreconservées près de la rivière à Villelaure et,plus étonnant, parfois bien au-delà sur lescontreforts du Luberon, entre les villages deLourmarin et de Cucuron. Plus à l’ouest, entreCavaillon et le confluent de la Durance et duRhône au sud d’Avignon, s’étend une grandeplaine alluviale où la construction en terre estbien représentée en dépit des nombreusesdémolitions où transformations du bâti ancien,opérées depuis une cinquantaine d’années enraison de l’urbanisation galopante de la péri-phérie avignonnaise. Enfin, l’habitat en terreest particulièrement développé dans certainssecteurs de la plaine du Comtat, au centre dudépartement de Vaucluse entre les villes deCavaillon, au sud, et de Carpentras au nord.Sur certaines communes, l’habitat dispersé enterre du XIXe s. est quasi exclusif, à l’exemplede la petite ville de Monteux et surtout àAlthen-les-Paluds, village de création récente,né de l’assèchement des marais environnants.La toponymie apporte des indices de cetteabondance des constructions en pisé dans laplaine comtadine. Ainsi, se retrouve le termeoccitan de tapia sous différentes formes : laTapy (Monteux), la Tapie (Cavaillon) ou laTapiole (Sarrians). En bordure de cette plaine du Comtat, prèsdes reliefs où la pierre se trouve à profusion,

Fig.10 :Mas traditionnel de la plaine du

Comtat construit partiellement enterre et situé aux environs de

Monteux dans le Vaucluse (F. Guyonnet, S.A.D.V.)

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

126

on construit également en terre : c’est le casà Châteauneuf-de-Gadagne au sud ou àAubignan, au nord, près des pentes du massifdes Dentelles de Montmirail. L’enquêteactuelle ne s’est pas étendue à l’ouest del’Ouvèze, petite rivière qui marque la limiteentre la plaine du Comtat et la plaine rhoda-nienne. A l’avenir, des constructions en terrepourront probablement être localisées prèsdu Rhône, dans l’axe Avignon-Orange-Bollène, en dépit de la proximité d’éminencesrocheuses telles les collines de Châteauneuf-du-Pape ou le massif d’Uchaux. Par ailleurs,dans la plaine située entre Orange et Vaison-la-Romaine, où le sol naturel regorge degalets souvent utilisés dans la construction, ilest possible que la terre ait été égalementextraite à ces fins, à l’exemple de ce que l’onpeut observer dans la plaine de la Crau(Bouches-du-Rhône).

Aucune distinction particulière ne peut êtreétablie entre un mas en terre et un mas enpierre : l’architecture ne diffère pas enfonction du matériau utilisé. On retrouve ainsiles grandes caractéristiques architecturalespropres à l’habitat rural de cette partie de laProvence (fig. 11). Le mas forme une barred’orientation est-ouest avec une façade prin-cipale exposée au sud ouvrant sur la courarborée et pavée. Le côté nord du bâtimentest dépourvu d’ouvertures d’importance pourlimiter l’impact du mistral. Le mas se décom-pose en deux, voire trois parties inégales,positionnées indifféremment (habitat aucentre flanqué de dépendances ou placéd’un côté ou de l’autre d’une annexe). Engénéral, l’habitat se distingue nettement parl’ordonnance de la façade souvent décom-posée en deux ou trois travées, s’élevant surtrois niveaux (pièces communes, chambres etgreniers). Cette partie « noble » du mas est

Fig 11 : Plans et élévations schématiques d’un mas en terreaux environs de Monteux (F. Guyonnet, S.A.D.V.)

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

127

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

couverte d’une toiture à deux pans ainsique les dépendances (grange, écuriesurmontée d’une remise à foin) quelque-fois plus basses. Parfois la grange peutêtre couverte d’une simple toiture enappentis. La technique du pisé est utilisée pourtous les murs du mas, à l’exception de lafaçade principale de la partie habita-tion, souvent construite en moellons etrecouverte d’un enduit. Deux hypo-thèses distinctes, l’une technique etl’autre sociologique, peuvent êtreavancées pour expliquer cette particula-rité des mas en terre de la région comta-dine. D’une part, la technique du piséne se prête pas particulièrement à cetype de façade ordonnancée, percéede nombreuses ouvertures de grandesdimensions. Le choix d’une façade enpierre, légèrement moins épaisse etpouvant recevoir les encadrements enpierre de taille, semble plus adapté.D’autre part, on peut penser que c’estpeut-être par souci de prestige et pourdifférencier leur habitation des communsque les bâtisseurs ont privilégié la pierreenduite plutôt que le pisé.Les élévations en pisé reposent toujours

sur un soubassement maçonné, construiten moellons disposés en assises régu-lières, ou simplement coffré (certaine-ment dans les banches à pisé) lorsqueles moellons sont informes ou de tropfaibles sections. La hauteur de cettebase maçonnée est variable : de0,80 m à 1,50 m en moyenne et atteintparfois l’étage.

La composition du pisé varie en fonctionde l’endroit : on distingue une terrelimoneuse extrêmement fine et trèshomogène dans la plaine du Comtat(Monteux, Althen) alors que les inclu-sions d’éclats calcaires (Aubignan) oude petits graviers (Chateauneuf-de-Gadagne) se retrouvent en grandeproportion dans les terres situées prèsdes reliefs ou sur le bord de la Durance(Villelaure, Avignon). Les dimensionsdes banches sont assez constantes maison remarque quelques variantes micro-régionales. Ainsi, vers le milieu du XIXe s.les piseyeurs de la plaine comtadine(autour de Monteux) paraissent avoirutilisé de grands coffrages (entre0,80 m et 0,85 m de hauteur pour1,85 m à 1,95 m de longueur). Dans la

plaine d’Avignon, les banches obser-vées sur les constructions de l’extrêmefin du XIXe s. ou du début du XXe s. sontplus petites (environ 0,70 m de hauteurpour 1,35 m de longueur). Ces dimen-sions sont très éloignées de cellesrelevées sur le bâtiment voisin du « Masdes quatre vases » daté de la fin duXVIIIe s. En définitive, il ne semble pasexister de normes à l’exception de cellesdéfinies par chaque artisan spécialisédans ce type de construction, ce dernierfabriquant lui-même son coffrage. Uneconstante doit être cependant souli-gnée : il s’agit des trous de clés, toujoursau nombre de trois et de section ronded’un diamètre variant d’un à trois centi-mètres (fer ou tige de bois). Chaquebanche s’achève en partie supérieurepar un cordon de mortier destiné àprotéger les arêtes de l’assise avant lapose de la banchée supérieure. Cettetechnique a pu être observée danspresque tous les cas relevés et sur desélévations non destinées à recevoir unenduit (fig. 12). Ceci indique que cettefine couche de mortier, particulièrementfournie sur les côtés, avait cette fonctionde protection des angles35. Le compac-

35- L’observation d’un mur en coupe sur

une ruine permet d’aboutir à ce

constat : le mortier ne pénètre presque

pas à l’intérieur du mur.

Fig 12 :Elévation en pisé du mur pignon

d’un mas en terre ruiné des environs de Monteux

(F. Guyonnet, S.A.D.V.)

128

tage du pisé s’effectue par couches succes-sives, de grande épaisseur, variant enmoyenne de 0,15 m (Monteux) à 0,25 m(Villelaure). Les angles des murs en pisé sont presquetoujours traités en besace. Cette technique estégalement utilisée lorsqu’un mur de terreentre en contact avec la maçonnerie demoellons de la façade principale (fig. 13).Quelques formes particulières d’assemblagesdes murs en pisé ont été repérées : c’est lecas d’un angle banché de façon autonome,connecté aux deux murs qu’il réunit par unsystème de tenons et mortaises en bois(Avignon, Mas des quatre vases). Cetexemple assez curieux trouve une filiationavec une conception assez simpliste(observée à Monteux) de juxtaposition desmurs de pisé, également réunis par unsystème de poutraison noyé dans la masse.Un autre exemple de réalisation d’angle faitappel à une technique mixte pisé/pierre detaille ; dans ce cas, l’angle en pierre estmonté simultanément avec les banches depisé (Chateauneuf-de-Gadagne).

Les ouvertures sont peu nombreuses dans lesparois en pisé à l’exception des portes decommunication intérieure qui malheureuse-ment n’ont pas été étudiées. Lorsqu’une ouver-

ture est percée dans la façade nord du mas,on constate que celle-ci ne dépasse pas lahauteur d’une banche et se trouve couverted’un linteau en bois sur lequel repose labanchée supérieure. Une observation effec-tuée sur une maison ruinée apporte un autredétail technique intéressant : il s’agit delongues billes de bois incluses dans le pisé,servant de linteau pour des ouvertures etformant chaînage du mur. Ce procédé évitela poussée latérale des rives de toiture sur lapartie supérieure d’un mur percé de plusieursfenêtres.Les revêtements sur les murs en pisé ne sontpas systématiques. D’une part, on constateque les parements intérieurs des dépen-dances sont souvent bruts ou simplementrecouverts d’un badigeon de lait de chaux.D’autre part, on observe que la pose d’unenduit extérieur n’est pas généralisée etdépend probablement des qualités physiquesde la terre employée dans la construction. Lesbâtiments en terre repérés aux alentours duvillage d’Althen-les-Paluds sont très souventdépourvus de revêtements extérieurs. Ainsi,les murs latéraux et la façade arrière des masde ce secteur présentent des élévations d’unegrande qualité - où l’on discerne nettement leslimites de banches - malgré leur expositionaux facteurs d’érosion.

Fig. 13 : Petit bâtiment en piséavec façade en pierre dans la plaine de la Durance à Villelaure dans le Vaucluse(F. Guyonnet, S.A.D.V.)

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

129

Fig. 14 : Détail de l’élévation d’un mas en piséaux environs de Sarrians dans le Vaucluse (F.

Guyonnet, S.A.D.V.)

Fig. 15 : Détails d’un mur ruiné en pisé auxenviron de Monteux. On observe le système

d’accroche de l’enduit (F. Guyonnet, S.A.D.V.)

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

Cependant, dans les plaines du Comtat et dela basse vallée de la Durance, la pratique laplus courante est celle d’enduire les murs enterre. Près d’Avignon, l’enduit à la chaux estdirectement appliqué sur le mur de pisé.Lorsque la qualité de la terre ne permet pasune accroche facile de l’enduit, on a recoursà différentes techniques. La plus couranteconsiste à placer dans les banches, surchaque lit de terre, des petits morceaux delauzes ou de tuiles disposés sur le bord exté-rieur destiné à être enduit (fig. 14). Aprèsdécoffrage, on obtient des assises d’environ0,10 à 0,20 m de haut, composées d’unealternance de lits de pisé et de rangs dedalles sur lesquels vient s’accrocher l’enduit(fig. 15). Une variante de ce procédé consisteà remplacer les dalles de pierre par de petitscailloux anguleux disposés indifféremmentdans la banchée contre le parement extérieurdu mur. Le résultat de l’opération est sensible-ment identique car, après léger grattage duparement du mur de pisé, les pierres appa-raissent et peuvent recevoir l’enduit. Enfin, undernier procédé a pu être analysé sur un masde la plaine comtadine : il s’agit d’un simplepiquetage des murs formant une série de trousassez profonds dans lesquels vient se logerl’enduit.

La construction en pisé semble s’être main-tenue assez longtemps dans la région. Dansla première moitié du XXe s., on bâtit encore

130

des mas en pisé alors que le béton, dont latechnique de mise en œuvre est proche decelle de la terre banchée, a déjà fait sonapparition dans l’architecture rurale. Plusieursexemples situés dans la plaine avignonnaisefont apparaître la coexistence de ces deuxmatériaux. Le béton banché est désormaisutilisé pour les soubassements ou pourrenforcer les angles. Un cas particulier va plusloin dans le mélange des matériaux puisquel’on remarque une alternance de litages deterre et de béton au sein des banchées (fig.16). Le pisé a probablement été utilisé régu-lièrement jusque dans les années 1930, avecun dernier sursaut, dans la décennie 1940-1950, consécutif à la pénurie de matériauxpendant et après la guerre. À l’exemple de ceque A. Klein (même ouvrage) a observé pourle sud-ouest, il est presque certain que desartisans spécialisés dans le pisé se soientreconvertis dans le béton banché. Plusieursbâtisses ou murs de clôture en béton compor-tent les mêmes caractéristiques de coffrageque des élévations en pisé. Les banches àpisé ont été adaptées et utilisées pour lebéton par une nouvelle génération de bâtis-seurs...

Les recherches sur la construction en terredans la plaine du Comtat Venaissin et dans labasse vallée de la Durance ne font quecommencer. Les investigations dans les zonesde faubourgs médiévaux devraient se pour-suivre au gré des opérations archéologiquespréalables à des travaux de réhabilitation. Enoutre, quelques bâtiments élevés dans lesquartiers modernes des villages ou des villesont été repérés ponctuellement. Il est doncessentiel de mesurer la part de l’architectureen terre dans la construction urbaine des XIXe

et XXe s. même si celle-ci semble marginale36.L’inventaire de l’important patrimoine rural enterre doit être entrepris avec méthode pouraboutir rapidement à une synthèse destinée àréhabiliter la place de ce type d’architecturedans la construction provençale.

3.3. La rive gauche de la Durance(Bouches-du-Rhône)

Dans le triangle limité par le Rhône (en fait lescollines de La Montagnette), la Durance et lesAlpilles, les constructions en pisé sont encoreassez nombreuses, notamment dans lesagglomérations. Elles datent le plus souventdu XIXe et peut-être du début du XXe s., maiscertaines pourraient être antérieures. En toutcas, leur implantation correspond à des exten-sions modernes, hors les murs primitifs desvillages, et dans des zones de plaine où laterre meuble est disponible. À la campagne,au milieu des champs, des petites annexesagraires isolées sont également édifiées enpisé.Les villages de Maillane et Noves qui setrouvent, l’une au bord de la Durance(Noves), l’autre à quelques kilomètres vers lesud-ouest, présentent une organisation topo-graphique similaire. Il s’agit dans les deux casde villages établis en plaine, comportant unepartie ancienne ceinte de fortifications et desfaubourgs installés à l’extérieur de l’enceinteau cours du XIXe s.37. Les parties médiévalesdes villages montrent exclusivement des cons-tructions en pierres liées à la terre ou parfoisen pierre de taille, tandis que les maisons des

36- Il s’agit de dépendances agricoles

situées près de modestes habitations

villageoises en pierre (Aubignan,

Châteauneuf-de-Gadagne). Plus

étonnant, à Carpentras, est l’exemple

d’une petite maison de ville à l’architec-

ture traditionnelle du début du XXe s. A

première vue, rien ne permet de distin-

guer cette villa en terre enduite -

pourvue de baies aux encadrements de

pierre de taille - d’une maison bâtie en

pierre.

La recherche sur cette architecture dans

la région devrait pouvoir s’orienter vers

de nombreuses pistes qu’il est impos-

sible quelquefois de soupçonner.

37- A Maillane, la date d'établissement

du cadastre napoléonien, 1830, fixe un

terminus post quem aux lotissements

construits en pisé puisque ceux-ci n'y

n'apparaissent pas encore.

Fig. 16 : Mas construit avec unetechnique mixte pisé/béton dansla plaine d’Avignon (F. Guyonnet,S.A.D.V.)

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet

131

Claire-Anne de Chazelles François Guyonnet