La comunità educante patto di alleanza - Itinerarium 22 (2014) 58, 15-24

Transcript of La comunità educante patto di alleanza - Itinerarium 22 (2014) 58, 15-24

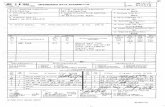

ITINERARIUMRIVISTA MULTIDISCIPLINARE

DELL’ISTITUTO TEOLOGICO “SAN TOMMASO”MESSINA – ITALy

58Anno 22 - 2014/3

Giuseppe C. Cassaro, DirettoreFrancesco Di Natale - Giovanni russo (Direttore SSSBS) - Pietro Pizzuto, VicedirettoriGiuseppe Costa sdb, Direttore responsabileAlfio Lucio BruNo, Segretario amministrativo

Consiglio di Redazione:Annunziata aNtoNazzo - Velleda BologNari - Nunzio CoNte - Giovanna CostaNzo - Raimondo FrattalloNe - Giusi FurNari luvarà - Giovanni garuFi - Marianna geNsaBella FurNari - Luigi la rosa - Antonio Meli - Paola riCCi siNDoNi - Basilio riNauDo - Antonino roMaNo

Segreteria amministrativa:Alfio Lucio BruNo - Sergio aiDala

Reg. Stampa Trib. MessinaN° 14/93 del 21.12.1993Stampa: Tipolitografia Stampa Open - Messina

DirezioNe

Istituto Teologico “San Tommaso”, Via del Pozzo 43, cas. post. 28 - 98121 Messina - ItalyTel. (+39) 090.3691 - Fax: (+39) 090.3691.103Sito: www.itst.it – e-mail: [email protected]

aBBoNaMeNto per l’anno 2014 (quadrimestrale):Italia € 30,00; Estero (via aerea) € 40,00;Sostenitore € 80,00.CCP 10612984, intestato a: Coop. S. Tommaso, c/o Istituto Salesiano “San Tommaso”, Via del Pozzo 43, cas. Post. 28 - 98121 Messina; e-mail: [email protected] (Abbonamenti)Numero singolo: € 12,00

eDitoria e aMMiNistrazioNe:Coop. S. Tom, P.I. 01677650838Via del Pozzo 43, cas. Post. 28 - 98121 MessinaTel. 090.3691.106

Volume 22, numero 58, 2014/3ITINERARIUM

Indice

Itinerarium 22 (2014) n. 58, settembre-dicembre 2014

Sommari/Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Editoriale - Cassaro Giuseppe Carlo, Una Chiesa in cammino sinodale . . . 9

Sezione Monografica (a cura di garufi Giovanni):Le sfide pastorali sulla Famiglia nel contesto della Evangelizzazione

antonazzo Nicola, La comunità educante patto di alleanzatra scuola e famiglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

zenezini Renato, La National Gallery delle coppie in una “periferia” . . . . . 25Miranda Luís, Dal frammento al mosaico. Uno sguardo alle sfide

di Papa Francesco alla gioventù e alla famiglia. . . . . . . . . . . . . . . 33sandrin Luciano, Nella salute e nella malattia: il crocevia familiare . . . . . 43

MiScellanea alCaMo Giuseppe, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio

e la catechesi in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ruta Giuseppe, Incrocio di sguardi. Rileggendo alcuni documenti di “confine”

tra Papa Benedetto e Papa Francesco secondo un’unica prospettiva . . . . 67di santo Emanuele, La visione agostiniana della fede

e l’Enciclica Lumen fidei di Papa Francesco . . . . . . . . . . . . . . . . 83PisCiotta Francesco - FaraCi Orazio Antonino, Fede e poesia

nel Canto XXIV del Paradiso di Dante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95la rosa Luigi, Stromati. III parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

DiScuSSionisPataro Roberto, Ma i preti devono ancora conoscere il latino? . . . . . . . . 125VaCCa Salvatore - Falzone Maria Teresa - Giuliana Giuseppe,

Il cammino di una Chiesa. A proposito di una pubblicazionesulla storia della Diocesi di Piazza Armerina . . . . . . . . . . . . . . . . 135

DocuMentitoloMio Ilario, «Credo mons. Cognata innocente». Lettera di don Argeo

Mancini all’arcivescovo di Reggio Calabria mons. Enrico Montalbetti. . . 147

relazione anno accaDeMico 2013-2014Relazione del Preside sulla vita e le attività dell’ITST

nell’Anno Accademico 2013-2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Relazione del Direttore sulla vita e le attività della SSSBS

nell’Anno Accademico 2013-2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Recensioni - Segnalazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Libri pervenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Collaboratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

15

Itinerarium 22 (2014) 58, 15-24

LA COMUNITÀ EDUCANTE PATTO DI ALLEANZA TRA SCUOLA E FAMIGLIA

Nicola antonazzo*

“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”(Proverbio africano)

Da qualche tempo circola in rete una vignetta che offre un’interessante istan-tanea sulla radicale trasformazione del rapporto scuola-famiglia degli ultimi 40 anni. Nella prima scena, ambientata alla fine degli anni ‘60, l’arcigna insegnante assiste ieratica alla severa reazione dei genitori nei confronti del figlio, reo di aver ottenuto una valutazione totalmente insufficiente. Nella seconda metà della vignetta, ambien-tata ai nostri giorni, la scena è completamente ribaltata: questa volta è l’insegnante ad essere terrorizzata dallo sguardo minaccioso di due genitori che chiedono conto della valutazione riportata dal figlio il quale assiste alla scena con aria compiaciuta.1

Al di là della prima reazione, molto simile a quella di una risata amara, l’im-magine, ovviamente satirica, offre uno schizzo molto vicino alla realtà, una scena che molti, troppi insegnanti, hanno vissuto e vivono ancora sulla propria pelle. Si è rotto qualcosa nel rapporto tra famiglia e mondo della scuola, si è capovolto un siste-ma di valori e una prospettiva che fine a qualche decennio fa erano, se non comuni, molto più vicini e condivisi.

Entrambe le “agenzie” sono alle prese con l’emergere di questioni educati-ve nuove, entrambe sono considerate in crisi e i loro modelli superati. Le cause di questo cortocircuito comunicativo affondano in un passato non tanto remoto, figlio di una più ampia frattura consumatasi nella società post sessantottina che ha rime-scolato le carte di una partita che rischiava di non avere più via d’uscita. Scuola da una parte e famiglia dall’altra, dopo anni di condivisione dello stesso patrimonio di valori hanno finito col dividersi le vesti andando ognuna per la sua strada, sicure di poter fare a meno l’una dell’altra e con in più la presunzione di poter dettare l’agenda l’una dell’altra.

Eppure scuola e famiglia sono contesti in cui maggiormente interagiscono due mondi: quello degli adulti e quello dei giovani. Basta questa prima banale conside-razione per percepire l’urgenza di dovere ri-creare ambienti positivi che facilitino la crescita di bambini e ragazzi, che favoriscano la maturazione di relazioni fondate sulla solidarietà e l’amicizia tra i pari. L’ambiente scolastico in primis è frutto di

* Docente di Pedagogia, presso l’Istituto Teologico “San Tommaso” di Messina.1 L’autore è il disegnatore politico e caricaturista francese Emmanuel Chaunu. Cfr. http://sergiofe-

nizia.blogspot.it/2012_03_01_archive.html

Nicola ANTONAZZO16

un’interazione tra una molteplicità di soggetti, docenti e genitori tra tutti, tra figure adulte di riferimento che sono chiamate ad esercitare, in maniera sinergica, un ruolo decisivo nell’elaborazione di relazioni educative vere e positive.2 «Parlare di scuo-la e famiglia significa oggigiorno riferirsi ad aspetti di relazione, partecipazione e collaborazione: bisogna fare in modo che tali aspetti non rimangano parole vuote o slogan senza significato, che si trasformino in azioni concrete, in iniziative realizzate per una crescita sana».3

In queste pagine, cercheremo di individuare le crepe che si sono create nei rispettivi statuti educativi, quelle che altri chiamano cause remote della crisi; pro-veremo a tracciare i punti su cui maggiormente sono chiamate a lavorare scuola e famiglia per il raggiungimento del loro obiettivo comune e per la maturazione di un nuovo patto che rafforzi la comunità educante.

1. Le recenti parola del Papa

Prima di addentrarci nel tema, vogliamo riferirci alle parole del Santo Padre. Più volte Papa Francesco è tornato sull’importanza e la necessità di rinnovare l’al-leanza educativa tra scuola e famiglia come risposta alla cultura dello scarto che sembra segnare profondamente il volto dell’umanità di questo scorcio di secolo.

Parlando ai membri della Schola occurentes, il 4 settembre del 2014, Papa Francesco ha affrontato il problema della incomunicabilità tra il mondo della scuola e quello della famiglia, estendendo il discorso anche al resto della società. Tutti sem-brano palesemente incapaci di costruire ponti per il bene dei ragazzi e al contrario, si tende ad alzare steccati e muri spesso invalicabili. L’icona dell’incontro è, per il Santo Padre, la sfida per un nuovo patto educativo, basato sulla cultura del reciproco riconoscimento accogliente e orientato a superare quella dello scarto.

«Bisogna allora proporre una cultura dell’incontro, in qualche modo. Una cultura dell’integrazione, dell’incontro, dei ponti. [...] Ossia, ricomporre il patto educativo, ricomporre quel villaggio per educare i bambini. Non possiamo lasciarli soli, non li possiamo lasciare in strada, senza tutela, in balia di un mondo in cui prevale il culto del denaro, della violenza e dello scarto».4

Ripartire da qui per il bene delle persone che la vita, la storia, ci affida come educatori. L’immagine evocata all’inizio parla invece di muri, di steccati, di una barriera tra il di qua e il di la della cattedra. Citando un antico proverbio africano, il Santo Padre richiama la necessità di una ricomposizione generale del quadro educa-tivo. Nessuno, tra gli attori in campo, può essere escluso.

2 Cfr. a. riCCi, Famiglia tra risorse ed emergenza. Un percorso educativo, Elledici, Leumann (TO) 2011, 143.

3 Ibidem, 145.4 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’Incontro Mondiale dei Direttori di Scho-

las Occurentes, Aula del Sinodo, Giovedì 4 settembre 2014.

La comunità educante patto di alleanza tra scuola e famiglia 17

Già il 10 maggio, parlando al mondo della scuola italiana radunato in Piazza San Pietro, Papa Francesco aveva utilizzato l’icona dell’incontro. La scuola, afferma il Pontefice:

«È un luogo di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli in-segnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. È un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E que-sto è fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”: incon-triamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine,per capacità».5

E affrontando più direttamente il tema oggetto di questo saggio è tornato sul tema del rapporto scuola-famiglia.

«La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non van-no mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto colla-borando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio afri-cano tanto bello: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!».6

Distinte nei ruoli, ma complementari nella missione. Entrambe luoghi di socia-lizzazione, indispensabili per una crescita armoniosa della persona. Entrambe, in modo diverso, risentono della crisi dettata dal cambiamento dell’esperienza educativa. C’è una crisi che parte dall’idea stessa di uomo. Inevitabilmente questa crisi si riflette sul fatto educativo. Quale educazione e per quale persona? È ormai assodato il fatto che se un tempo la famiglia e la scuola, insieme alla parrocchia, detenevano il monopolio dell’educazione, oggi sono quasi del tutto scavalcate dal brodo mediatico all’interno del quale esse stesse per prime sono immerse.7 Ci muoveremo, quindi, lungo due di-rettrici, due movimenti distinti: il primo parte dalla famiglia e approda alla scuola, il secondo compie il cammino inverso. Affidamento da un parte, accoglienza dall’altra.

2. Dalla famiglia alla scuola per un movimento di affidamento

Non è questo il luogo per una trattazione sistematica sul ruolo educativo della famiglia, ma può essere una spazio, seppure limitato, per cogliere le criticità con le quali la famiglia è chiamata a confrontarsi e provare a re-indirizzare il movimento di

5 http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/may/documents/papa-france-sco_20140510_mondo-della-scuola.pdf

6 Ibidem.7 Cfr. G. saVaGnone - a. BriGuGlia, Il coraggio di educare. Costruire il dialogo educativo con le

nuove generazioni, Elledici, Leumann (TO) 2009, 10.

Nicola ANTONAZZO18

affidamento che essa compie nei confronti della scuola. Il n. 36 degli orientamenti pastorali della Conferenza Episcopale Italiana per il decennio in corso (2010-2020) riconosce alla famiglia un vero e proprio primato educativo, la prima e indispensabi-le forma di comunità educante.8

Questa prospettiva, però, si scontra inevitabilmente con quella individualistica tipica della società moderna. Vale la pena ricordare che l’idea e l’esperienza della fa-miglia nascono nel momento in cui gli uomini si sono riconosciuti come uomini, in-terrogandosi sul senso veicolato dalle loro pulsioni fisiche; la presa di coscienza di una dimensione meta-fisica ha posto le basi per la consapevolezza di una realtà primordia-le. La famiglia è nata quando negli uomini la coscienza si è costituita in autocoscienza.9 Pur tra mille contraddizioni è, quindi, innegabile un fatto: la famiglia rimane il primo spazio di esperienza dell’essere umano. Esperienza che lo apre alla scoperta della pro-pria identità e al contempo della dimensione dell’alterità. Legami, ruoli e compiti si sperimentano per la prima volta nello spazio famiglia all’interno del quale ognuno di noi si affaccia al mondo.10 Essa è da considerarsi la prima forma di scuola, il primo spazio dove si riceve l’educazione primordiale, che non è data da forme strutturate di insegnamento ma dall’esperienza stessa dello stare e dell’essere famiglia.11

Tutto questo oggi è considerato come investito e pervaso da una crisi dai con-torni non sempre ben definiti e definibili. Rimane condivisa, nelle sue linee generali, la percezione della crisi di un certo modello di famiglia. Non è altrettanto condiviso il tentativo di dar un nome a questa crisi. Irreale pensare che il frangente storico che stiamo attraversando sia il primo a mettere in crisi la famiglia come istituzione. I passaggi storici del passato l’hanno costretta di volta in volta ad adattarsi o a respin-gere gli attacchi che le provenivano dall’esterno. Si pensi al passaggio da una società rurale ad una industriale o in epoca più vicina al fenomeno migratorio che vedeva i padri lasciare casa abdicando lo scettro della propria potestà ad altre figure familiari. Pensiamo alla compresenza nello stesso contesto storico di modelli diversi come quello proletario e quello borghese del secolo scorso.12 La categoria della crisi non è nuova, quindi; anzi sembra segnare ogni cambio generazionale di ogni società e a sperimentarlo prima delle altre realtà sociali è proprio la famiglia.

Lo specifico della crisi contemporanea lo si può piuttosto individuare nella diffi-coltà concreta di porre in essere (e mantenere) relazioni capaci di generare e trasmettere quel patrimonio di valori che fino a qualche tempo fa transitava quasi per osmosi da una generazione all’altra.13 «Pensare, vivere “per generazioni” fatica, oggi a prendere figura: la relazione educativa pare a volte finire in dissolvenza o venire cristallizzata in giochi

8 EVBV, 369 Cfr. F. d’aGostino, Elementi per una filosofia della famiglia. Una tesi, quattro corollari e un

exursus teologico, in: “Rivista di Scienze dell’educazione” 47 (2009) 2, 214.10 Cfr. S. nosari, Capire l’educazione. Lessico, contesti, scenari, Mondadori Università, Milano 2013, 117.11 Ibidem, 119.12 Cfr. CoMitato Per il ProGetto Culturale della ConFerenza ePisCoPale italiana (ed.), La sfida

educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, Laterza, Bari 2009, 25 (da qui in poi: Cei, La sfida educativa).

13 Cfr. Ibidem, 26.

La comunità educante patto di alleanza tra scuola e famiglia 19

funzionali o addestrativi».14 Si vive, insomma, un evidente paradosso: da un lato siamo sempre più attenti e sensibili verso i passi del soggetto in crescita,15 dall’altro sembra dominare una totale incertezza sulla direzione verso la quale veicolare tale sviluppo. I genitori sembrano più preoccupati di compiacere e soddisfare i bisogni dei propri figli piuttosto che educarli nel senso etimologico del termine, nel tirare fuori le potenzialità. Non si educa più, per fortuna, con senso autoritario, imponendo regole dall’alto; ma, ed è l’altra faccia della medaglia, ci si guarda bene dall’indicare ciò che è giusto o cosa non lo è, ciò che è bene e ciò che è male. Si preferisce essere “genitori-amici” piuttosto che “genitori-educatori” abdicando così ad ogni forma di responsabilità e perdendo il senso del ex-ducere che c’è in ogni relazione educativa.16 Questo passo indietro rispetto al ruolo di educatori ha un risvolto nella dinamica di consegna-affidamento che la famiglia ha da sempre compiuto nei confronti dell’istituzione scolastica.

«Storicamente questi due istituti erano realmente separati per il fatto che la famiglia in passato lasciava alla scuola tutta una serie di compiti, riconoscendo la sua autonomia. Ognuno faceva la sua parte all’interno di un contenitore condiviso. [Ora] i due sistemi faticano a trovare qualche punto di incontro, faticano in una parola a fare squadra. Bisogna perciò rimettere in piedi una relazione fiduciaria, occorre fare un’alleanza scuola-famiglia per la crescita e lo sviluppo degli alunni/figli. Si deve instaurare una vera collaborazione tra insegnanti e genitori».17

Cosa chiede la famiglia alla scuola? Dalla richiesta di una formazione intellet-tuale del figlio-studente, che non di rado era implicitamente onnicomprensiva di una formazione globale della persona, si è passati ad una più modesta richiesta che verte sulla sola dimensione tecnicistica per rendere i giovani abili ad affrontare le selezioni che aprono all’esperienza universitaria e/o a quella lavorativa. Sembra essere venuta meno la delega, troppe volte firmata in bianco, con la quale si riconosceva al mondo della scuola la naturale continuazione dell’opera educativa della famiglia e di conse-guenza l’autorevolezza di chi era chiamato a completare e consolidare la costruzione della persona della personalità dell’allievo.

I genitori oggi sono presenti nell’istituzione scolastica grazie alle forme di par-tecipazione democratica che il legislatore ha riconosciuto necessarie per il suo buon funzionamento.18 La rappresenta dei genitori, sia come singoli sia come associazioni,

14 i. lizzola, Educazione, partecipazione delle generazioni alla vita comune, in: P. triani (ed.), Educare, impegno di tutti. Per rileggere insieme gli Orientamenti Pastorali della Chiesa Italiana 2010-2020, AVE, Roma 2010, 85. L’espressione virgolettata “per generazioni” riprende la formula biblica delle tôlēdôt traducibile con “queste sono le generazioni... quello che è stato generato da”, comunemen-te impiegate per introdurre liste genealogiche o sequenze narrative (cfr. F. Giuntoli (ed.), Genesi 1-11. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, 10).

15 Basti pensare ai protocolli medici che agiscono sulla fase pre-natale, il rigore nel cadenzare le vaccinazioni dei primi anni di vita, l’incremento “tecnico” nell’elaborazione di alimenti e supporti di ogni genere per la prima infanzia. Solo per accennare al mondo che ruota attorno ai primi anni di vita del soggetto. In misura diversa la stessa cosa avviene per le altre fasi dello sviluppo.

16 La sfida educativa, 32-33.17 S. Ferraroli, Educare si può. Famiglia e scuola insieme, Elledici, Leumann (TO) 2010, 183.18 DPR 31 maggio 1974, n. 416.

Nicola ANTONAZZO20

negli organi collegiali di gestione della scuola, è oggi considerata un fattore discri-minante per il miglioramento dell’opera di orientamento che la scuola deve compiere nei confronti degli alunni. Il loro apporto competente può favorire atteggiamenti di consapevolezza e autostima in funzione delle scelte post-scolastiche.19 L’orientamen-to che sembra così deficitario nell’agire educativo all’interno delle mura domestiche è richiesto (e non di rado preteso) all’interno delle mura scolastiche.

Nella distinzione dei ruoli emerge con sempre maggiore urgenza che la fami-glia recuperi il suo ruolo di prima comunità educatrice, riscoprendo la vocazione alla “cura responsabile” che sappia coniugare vicinanza e giustizia, fiducia ed equità. Nei confronti della scuola è necessario che la famiglia accompagni sulla soglia bambini e adolescenti educati all’assunzione delle prime forme di responsabilità. Accompa-gnare sin sulla soglia della scuola è un movimento che deve rivestirsi di un naturale atteggiamento di affidamento e non di parcheggio temporaneo per soddisfare l’obbli-go giuridico. La famiglia deve tornare a fidarsi della scuola, riconoscendole il ruolo non solo istituzionale e istruttivo, ma soprattutto educativo, sostenendola soprattutto quando è chiamata a compiere scelte che ne potrebbero minare il consenso.

3. Dalla scuola alla famiglia per un movimento di accoglienza

Quando l’oggetto delle conversazioni, siano esse “da bar” o al centro del più acceso dei dibattiti politici, transita sul mondo della scuola tutti sembrano diventarne esperti. Se non altro perché tutti abbiamo, in forme e tempi diversi, sperimentato la vita scolastica. Pur essendo argomento di confronto raramente ci si domanda cos’è, com’è e come dovrebbe essere la scuola; ancora più raramente si considera utile impostare una teoria che permetta di ri-definire importanza, scopi e natura di un’isti-tuzione così antica ma ancora necessaria come la scuola.20

Scuola che rimane, più o meno a tutte le latitudini, il «luogo in cui l’educa-zione si realizza attraverso la trasmissione di un patrimonio culturale elaborato dalla tradizione, mediante lo studio e la formazione di una coscienza critica».21 Essa è da considerarsi al contempo sia un’organizzazione, frutto della decisione della società di dotarsi di una istituzione che garantisse ai suoi membri uno dei principali compiti di pubblica utilità (l’istruzione); su altro versane è da considerarsi una vera e propria impresa poiché è chiamata a soddisfare una vera e propria domanda di mercato.22

Posta questa premessa non è difficile individuare nella percezione stessa del con-cetto di educazione il peccato originale che fa della scuola dei nostri tempi qualcosa di di-verso, così come risulta diversa l’idea stessa della trasmissione del sapere. Se volessimo rimanere semplicemente all’interno dei confini nazionali basterebbe un rapido sguardo alle nostre realtà locali per individuare un orizzonte aperto su di una realtà più complessa.

19 Cfr. G. riChiedei, Centralità della famiglia nell’orientamento, in: “Nuova Secondaria” 31 (2014) 7, 17. 20 s. Ferraroli, Educare si può. Famiglia e scuola insieme, 84.21 Cfr. Cei, La sfida educativa, 21.22 Cfr. C. Girelli, Una scuola da valutare. Ragioni, prospettive, strumenti, in: G. CraVotta – I. Fiorin

(edd.), La valutazione della scuola, “Strumenti per insegnare” 11, Coop. S.Tom., Messina 2005, 51-52.

La comunità educante patto di alleanza tra scuola e famiglia 21

Infatti, guardando alla situazione della scuola italiana di inizio secolo non possiamo che tracciarne un quadro poco lusinghiero. Troppi i problemi irrisolti sul piano strutturale, troppi i deficit su quello più strettamente culturale e didattico. Negli ultimi decenni si è radicalizzato un coacervo di criticità che hanno messo al palo la scuola italiana, letteral-mente sedotta dalla politica che ne ha fatto un serbatoio per fini elettorali e abbandonata al suo destino nelle fasi di interregno tra una tornata elettorale ed un’altra.

La prima categoria di problemi, quelli squisitamente legati alla logistica e alle strutture materiali, coesiste ormai da tempo immemorabile con la scuola stessa. Gra-vi mancanze che non hanno permesso alla scuola italiana di fare quel salto di qualità che la partecipazione alla comunità europea richiedeva con urgenza. Tale situazione assume contorni ancora più tragici se si tiene conto del divario tra il settentrione e il mezzogiorno italiani. Uno scenario che vede ben distinte due Italie scolastiche, divise per dotazione e inverse per disponibilità di alunni.23

A questa arretratezza di ambienti idonei alla didattica fa concorrenza, all’in-terno di una seconda macro categoria di problemi, la non meno grave situazione sul piano della prassi educativa e formativa. Responsabilità di carattere ministeriale si incontrano e si fondono con quelle di carattere più strettamente professionale: pro-grammi e metodi risultano ormai obsoleti e non spendibili sul piano dell’integrazio-ne in un sistema europeo che chiede altro.24 Non ultima nella lista delle esperienze che non brillano certo per la loro positività, ma rimangano pur sempre punti di ri-ferimento, la serie di riforme (troppo spesso a carattere sperimentale e dettate dalla contingenza politica) che la scuola italiana ha vissuto negli ultimi anni: l’autonomia delle singole istituzioni, la riscrittura dell’obbligo formativo integrato con la forma-zione professionale, i criteri per la selezione e formazione dei docenti, la regolazione dei diritti/doveri delle scuole paritarie rispetto al sistema pubblico di istruzione.25

La scuola, però, è determinata da relazioni prima ancora che dalle strutture e dai criteri per una sana e oggettiva governance. Lasciata la mano dei genitori e attra-versata la strada che separa da casa, per circa 15 anni (quelli decisivi per la costru-zione della personalità) metà delle giornate di un giovane, bambino o ragazzo, sono riempite di relazioni con altri pari e con adulti diversi da quelli del nucleo e dell’en-tourage familiare. Sono queste relazioni, soprattutto quella con gli adulti-insegnanti, che fanno la differenza e che determinano l’indirizzo esistenziale del giovane in for-mazione. Qui si sperimenta, sotto altra luce, la stessa criticità che si era evidenziata parlando della famiglia, viene cioè esaltata ed estremizzata l’individualizzazione del soggetto determinando negli insegnanti difficoltà complementari a quelle dei genito-ri che non riescono a supportare un orientamento sano ed equilibrato.

L’indirizzo generale sembra tutt’altro rispetto alla sua natura. L’educazione che si chiede alla scuola e che spesso trova in tante istituzioni scolastiche terreno fertile sembra ridursi ad una trasmissione di istruzioni sul “come fare per”. Convin-zione diffusa che riduce l’educare ad una forma alta di addestramento, un impartire

23 Cfr. F. FraBBoni – F. Pinto MinerVa, Manuale di pedagogia e didattica, Laterza, Bari 2013, 271.24 Ibidem, 272.25 Cfr. ConFerenza ePisCoPale italiana, La scuola cattolica risorsa educativa della Chiesa locale

per la società, 3.

Nicola ANTONAZZO22

“istruzioni per l’uso” rendendo l’alunno abile in funzione dell’esito professionale e, di conseguenza, di una ricerca implicita di profitto.26 In questa nuova dinamica dell’educazione-apprendimento, esce trasformata la figura dell’insegnante, non più riconducibile a quella di maestro quanto piuttosto a quella dell’allenatore. Insegnante che smette di rappresentare un’emanazione della saggezza e dell’autorevolezza che i genitori avevano incarnato nell’esperienza del figlio sino alla soglia del scuola. 27

D’altro canto è tentazione diffusa nel mondo della scuola quella di rifugiarsi in una semplice e a volte sterile trasmissione di nozioni percepite dagli studenti come lon-tane da interessi e vita reale; una lunga lista di contenuti che il più delle volte appaiono impartite per compartimenti stagni e, quindi, prive di qualsivoglia tentativo di sintesi.28 Altrettanto deviante rispetto alla sua vocazione educativa la scuola che si presenta e pro-pone come riempitivo delle ore che non sono di norma pensate per le attività didattiche. Viene così ad incrementarsi la dimensione dell’extra didattico, pensato opportunamente in forma laboratoriale, ma che finisce il più delle volte per sostenere una scuola pensata come spazio di addestramento al pratico più che luogo della relazione educativa.

4. Per una vera Comunità Educante

Parlare di comunità educante è ormai sempre più di moda. Spesso, però, si attribuisce a questa categoria un potere taumaturgico rispetto al coacervo di proble-mi che affliggono il mondo della scuola e più in generale di tutta la sfera educativa.

Diventa così di fondamentale importanza, al di là delle etichette istituzionali, riappropriarsi della dimensione comunitaria dell’educazione per rispondere in manie-ra adeguata alle sfide che essa pone. Lungi dall’essere una dimensione accessoria, quella comunitaria è connaturale all’educazione stessa. Tale categoria rinvia, infatti, alla sottoscrizione, formale o meno, di un patto educativo che indirizza verso mete, strategie e contenuti comuni a tutti gli attori della scena educativa.29 Per certi aspetti ri-mane implicita la categoria di alleanza che prendiamo in prestito dalla Sacra Scrittura. Alleanza che si traduce fattivamente in collaborazione leale per un progetto comune, senza antagonismi e rivalità; impegno etico che richiede prima di ogni cosa uno stile di presenza e di testimonianza da parte degli adulti. «Solo chi è sinceramente disponibile al confronto personale – pur custodendo la necessaria distinzione dei ruoli – può diven-tare significativo per un adolescente in cerca di punti di riferimento».30

Quando si parla di comunità educante troppo spesso la si associa ad una serie non sempre coerente di progetti e iniziative che coinvolgono, in un mal concepito sen-so democratico, i rappresentanti delle varie componenti scolastiche. Optare per un’im-

26 Cfr. Cei, La sfida educativa, 53.27 S. Ferraroli, Educare si può. Famiglia e scuola insieme, Elldici, Leumann (TO) 2010, 184.28 a. riCCi, Famiglia tra risorse ed emergenza. Un percorso educativo, 150.29 Centro studi Per la sCuola CattoliCa, Costruire la comunità educante. Scuola cattolica in

Italia. Decimo Rapporto, La Scuola, Brescia 2008, 6.30 Cfr. http://www.lachiesaperlascuola.it/eventi_di_uffici_e_servizi_cei/la_chiesa_nella_scuo-

la/00053437_Alleanza_educativa.html al 10 novembre 2014.

La comunità educante patto di alleanza tra scuola e famiglia 23

postazione comunitaria dell’agire educativo, prima ancora di aver scelto mezzi e stru-menti, significa avere una vision della scuola e dell’educazione come opera comune.

Storicamente si è approdati in tempi relativamente recenti all’assunto di un agire educativo mediato da una comunità. La scelta nasce, quindi, dal presupposto di un allargamento a più soggetti ma al contempo passa dal riconoscimento della portata e della responsabilità educativa di un intero ambiente e non solo di soggetti staccati e operanti per compartimenti stagni.31 Il coinvolgimento e la partecipazione sono le colonne dell’idea di comunità educativa e mostrano come essa sia innanzitut-to la scelta di un modello prima ancora di una tecnica organizzativa.

La comunità educativa, lungi dall’abbracciare pratiche spontaneistiche, è un la-boratorio dove si sperimentano valori nuovi e si collaudano nuove forme relazionali tra agenzie educative diverse che adoperano linguaggi diversi e hanno spesso storie non necessariamente convergenti. Una comunicazione corretta ed efficace tra gli attori è conditio sine qua non per il funzionamento della comunità, che esige per sua natura rapporti interpersonali.32 Ben lontani dalla decadenza burocratica all’interno della qua-le è precipitata la relazione e la comunicazione tra scuola e famiglia, risucchiate dal vortice dei protocolli in entrata ed uscita e imbrigliate dalla ragnatela di modulistica che spesso fa da scudo alla mancanza di una vera ricerca del bene comune.

Concretamente la comunità educante è chiamata ad assolvere alcuni compiti che elenchiamo qui come sintesi ma da sottoporre costantemente a verifica e revisione:

• Elaborare un progetto educativo. E dopo averlo elaborato nelle sue linee teo-riche, attuarlo e verificarlo. Da tale elaborazione emerge lo spettro più o meno ampio dei valori condivisi che si voglio trasmettere, così come del metodo e delle esperienze. La mancanza di un serio e verificabile progetto educativo con-diviso rende la comunità priva della mappa essenziale grazie alla quale riesce a muoversi senza perdere di vista mete e percorsi. Dalla sua attuazione e verifica prende vita la dinamica di quel circolo ermeneutico che fa dialogare teorizzazio-ne e pratica e dalla quale discende un apprendimento dettato dall’esperienza.33

• Elaborare percorsi di formazione e maturazione dei diversi soggetti impegnati, per-corsi che abbiano il loro esito nella maturazione di una reale competenza educativa.

• Creare cultura educativa nel più ampio contesto sociale all’interno del quale la comunità educante opera.34

Vale da se che la pluralità intesa in automatico come fattore positivo per gli esiti del processo educativo è considerazione da sottoporre sempre e comunque al vaglio di criteri di autenticazione pedagogica. Tale esito che induce a percepire la

31 Cfr. J.e. VeCChi, Comunità educativa/scolastica, in: FSE-UPS, Dizionario di scienze dell’edu-cazione, LAS, Roma 2008, 235.

32 Ibidem, 236.33 Cfr. M. Pollo, Manuale di Pedagogia Generale. Fondamenti di una pedagogia culturale dell’a-

nima, Franco Angeli, Milano 2008, 15.34 Cfr. J.e. VeCChi, Comunità educativa/scolastica, 238.

Nicola ANTONAZZO24

pluralità fattore positivo è valido solo «quando si è in presenza di regole evidenti, esplicite e verificabili sia interne che esterne al processo pedagogico e didattico, ma diventa fattore ostacolante, ritardante ed impoverente laddove ci si trovi in presen-za – come avviene in un considerevole numero di casi – di un semplice accumulo disordinato di regole inespresse, occulte o sottaciute».35

Il patto tra scuola e famiglia non si può esaurire in un semplice accordo di non belligeranza, con l’unico fine di non farsi male a vicenda e di lavorare ognuno secondo i propri interessi. Richiede, piuttosto, una comune alleanza strategica, intesa in modo dinamico, capace di rimettersi continuamente in gioco e impegnata nel costruire non solo strategie educative ma, a più ampio raggio, progettare un volto nuovo di società.36

Conclusione

Tracciare i contorni di fenomeni complessi e in una fase di profonda verifica non è opera facile. A nessuno sfugge la criticità dell’intero contesto storico, culturale e sociale all’interno del quale gli attori del mondo educativo si trovano a doversi confrontare. Pur nella sinteticità dei riferimenti è possibile individuare, insieme alle situazioni problema-tiche, non pochi punti di accesso al bene. L’opzione fondamentale in campo educativo rimane, al di là di ogni oggettiva contingenza e doverosa verifica, quella della comunità come soggetto dell’agire educativo. Un patto, un’alleanza che detiene in se la chiave di volta per il superamento dell’attuale emergenza educativa e può aprire la strada verso un nuovo umanesimo educativo. Un umanesimo chiamato a riscoprire la relazione come luogo privilegiato per la trasformazione della realtà. Relazionalità come prima preoc-cupazione per una scuola che voglia costruirsi come comunità: relazioni tra dirigente e docenti, tra docenti, tra docenti e alunni, tra docenti e famiglia, tra istituzione e famiglie. Sono i legami personali che contribuiscono a costruire e fortificare il senso dell’apparte-nenza che spesso manca nei corridoi delle nostre scuole; legami che fortificano la dimen-sione affettiva portandola a coabitare sapientemente con quella cognitiva.37

La comunità educativa sembra essere ad oggi la via preferenziale da seguire per realizzare concretamente il patto educativo tra scuola, famiglia e territorio. Essa è chiamata sempre più a lavorare in rete all’interno della più ampia comunità sociale; il territorio di-venta lo spazio pratico da esplorare, individuando non solo punti di criticità, ma anche quei punti di accesso al bene cari alla tradizione salesiana; punti che si propongono concretamen-te nelle vesti di partner ed esperienze positive con le quali dialogare ed operare. La qualità, prima ancora della quantità delle relazioni, determina la fecondità dell’azione educativa comunitaria. Accoglienza incondizionata, ospitalità, comunicazione autentica, inclusione come prassi sono gli indicatori per eccellenza della scuola che si fa comunità educatrice.

35 Centro studi Per la sCuola CattoliCa, Costruire la comunità educante. Scuola cattolica in Italia. X rapporto, 50.

36 Cfr. s. sarzi sartori, Costruire comunità nella scuola. Il rapporto scuola e famiglia, in: F. di natale – I. Fiorin (edd.), Costruire comunità nella scuola. La buona scuola e le sfide del cambiamento, “Strumenti per insegnare” 17, Coop.S.Tom., Messina 2009, 72.

37 I. Fiorin, Fare della scuola una comunità, in: Ibidem, 36.