La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires

Transcript of La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires

Amérique Latine Histoireet Mémoire. Les CahiersALHIM29 (2015)La transformation de l’espace urbain en Amérique Latine (1870-1930) : discours etpratiques de pouvoir

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Agnese Codebò

La ciudad escenográfica: centro ymargen en Buenos Aires................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AdvertenciaEl contenido de este sitio está cubierto por la legislación francesa sobre propiedad intelectual y es propiedad exclusivadel editor.Las obras publicadas en este sitio pueden ser consultadas y reproducidas en soporte de papel o bajo condición deque sean estrictamente reservadas al uso personal, sea éste científico o pedagógico, excluyendo todo uso comercial.La reproducción deberá obligatoriamente mencionar el editor, el nombre de la revista, el autor y la referencia deldocumento.Toda otra reproducción está prohibida salvo que exista un acuerdo previo con el editor, excluyendo todos los casosprevistos por la legislación vigente en Francia.

Revues.org es un portal de revistas de ciencias sociales y humanas desarrollado por Cléo, Centre pour l'éditionélectronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Referencia electrónicaAgnese Codebò, « La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires », Amérique Latine Histoire etMémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 29 | 2015, Publicado el 18 junio 2015, consultado el 27 agosto 2015. URL :http://alhim.revues.org/5201

Editor : groupe de recherche Amérique Latine Histoire et Mémoire de l’Université Paris-VIIIhttp://alhim.revues.orghttp://www.revues.org

Documento accesible en línea desde la siguiente dirección : http://alhim.revues.org/5201Document generado automaticamente el 27 agosto 2015.© Todos los derechos reservados

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 2

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

Agnese Codebò

La ciudad escenográfica: centro y margenen Buenos Aires

Poéticamente habita el hombreFriedrich Hölderlin

1 Un día del año 1910 un viajero ilustre, el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo,sentado en la terraza de un café de una avenida palpitante en la ciudad de Buenos Aires, vedesenvolverse ante sus ojos “la interminable película de la existencia callejera”. El telón defondo es la nueva Avenida de Mayo que con sus cafés, sus edificios de estilo art nouveau,neoclásico y ecléctico, sus árboles y sus faroles sella desde 1894, año de su conclusión,el comienzo del crecimiento moderno de la capital argentina. Junto con la creación de laPlaza de Mayo, el Parque de la Recoleta y los proyectos para Puerto Madero, el ensanchede la avenida, emprendido en 1885 bajo la intendencia de Torcuato de Alvear, formó partede un plan urbanístico de modernización del centro. Este plan tuvo la influencia de laanterior remodelación de París realizada, durante el imperio de Napoleón III, por el Barónde Haussmann. En estas páginas, incursionaré en los textos de dos viajeros -El encanto deBuenos Aires de Enrique Gómez Carrillo y La Argentina de Jules Huret- que invitados porel gobierno, visitan Argentina para las celebraciones del Centenario1, y en algunas de lascrónicas periodísticas que Gabriela Laperrière de Coni escribió en 1902 para el periódicoconservador La Prensa. Dichos escritos me servirán para plantear las similitudes entre lugaresa primera vista tan distintos como la Avenida de Mayo y los primeros asentamientos depobreza urbana como el Barrio de las Ranas, y presentarlos así como productos de un mismodiscurso que sugiere homogeneizar estéticamente la ciudad. La hipótesis del presente artículoes que tanto los espacios físicos de la Avenida de Mayo y del Barrio de las Ranas comolos espacios simbólicos de los textos de Gómez Carrillo, Huret y Coni son las caras de unmismo proyecto de modernización de la capital argentina que se manifiesta en sus fachadasescenográficas, ricas o pobres, e inscribe en la trama urbana las estrategias emprendidas por elpoder oligárquico terrateniente2 para invisibilizar los conflictos entre un proyecto nacionalistacon su sede simbólica en el eje Plaza/Avenida de Mayo y los anhelos anarquistas fuertes enlos ambientes de la pobreza urbana como los asentamientos y los conventillos3.

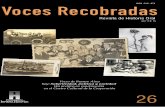

2 Con el intento de ver las zonas problemáticas de algunas de las medidas urbanísticas que afinales del XIX produjeron la modernización de Buenos Aires, propongo entonces pensar laAvenida de Mayo -que Gómez Carrillo en nuestra apertura consume como el decorado deuna película-, como parte de un discurso del poder, el de la oligarquía, que apuntaba a crearuna trama urbana uniforme, en la que se borrarían las aporías como el Barrio de las Ranas.Empero, a pesar de los intentos de disciplinarlo, el espacio urbano siempre es poroso, plural,complejo e indefinido y, en el umbral del siglo XX, nos encontramos con una multiplicidadde representaciones que consumen la ciudad tanto a través del paseo y de la salonizaciónde la calle como por medio de su estetización. Sin embargo, a una Buenos Aires en la queera también posible diferenciar materialmente entre el centro de la élite y el margen de lapobreza, corresponde una praxis de lectura de la ciudad como entidad continua, promocionadapor la oligarquía a través de lo que propondré ser la ciudad escenográfica (imagen 1). Coneste término entiendo la práctica hegemónica de la época que, al manifestarse no sólo en laconstrucción de la urbe sino también en los textos que la leen, piensa la ciudad de la mismamanera en la que se define, desde el De architectura4 de Vitruvio, la escenografía. Se trata deuna Buenos Aires cuyo tejido urbano se articula como una delineación en perspectiva, es decir,como un diseño sombreado de la fachada y de los costados que con la correspondencia detodas las líneas concurre a un punto visual compartido. Una de las intenciones de este artículoes la de determinar quién ocupa el punto de vista central en esta perspectiva. La práctica de laciudad escenográfica desactivaría, así, el conflicto entre el centro y el margen, la oligarquía yla pobreza, convirtiéndolo en una mera puesta en escena teatral.

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 3

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

Imagen 1. Zonas edificadas de Buenos Aires en 1909

Fuente: La Avenida General Paz, Buenos Aires, Dirección Nacional de Vialidad.

3 Con sus celebraciones, 1910 es para la élite un momento emblemático para poder exhibirla ciudad de Buenos Aires tanto a los representantes de las naciones como a variosilustres huéspedes latinoamericanos y europeos que, invitados por el gobierno al festejo delCentenario, visitan la ciudad en aquel entonces o en los años inmediatamente posteriores:Vicente Blasco Ibáñez, Anatole France, Georges Clemenceau, Guglielmo Marconi, EnriqueGómez Carrillo y Jules Huret. Los textos de Carrillo, Huret y Coni me servirán para proponerla ciudad no sólo como conflicto que surge de la lucha entre grupos sociales, sino tambiéncomo resultado de la significación que implica la inscripción de dicha disputa en el paisajeurbano. “Toda presencia, toda manufactura, todo color, olor, escritura, todo edificio —señalaUgo Volli desde la semiología— declara su propia pertenencia, en competencia con otraspresencias, otras inscripciones. El conflicto urbano es, ante todo, semántico y se realiza no sóloal nivel de los mensajes individuales sino también de los códigos” (Volli, 2014: 1033, énfasisen el original). Este conflicto semántico es el que permite la convivencia de tantas posiblesrepresentaciones y es para transmitir tal pluralidad que incluiré también dos interpretacionesmás recientes de la Buenos Aires del cambio de siglo como las lecturas que de ella hacenJames Scobie, desde la historia, en Buenos Aires: Plaza to Suburb 1870-1910 y Jorge Liernur,desde la arquitectura, en El umbral de la metrópolis: transformaciones técnicas y cultura en lamodernización de Buenos Aires: 1870-1930. Sin embargo, si entendemos lo político -inscritoen el propio término polis-, a la manera de Jacques Rancière, como un espacio de tensión entrepartes en disputa, las interpretaciones de Buenos Aires que proponen los textos que analizaré,resultan todas parciales. Tanto la imagen de la ciudad del Centenario de Scobie, como la dela ciudad vitrina de Carrillo o la efímera de Liernur, la higienista de Coni o la grotesca deHuret, al abordar únicamente una parte, nos devuelven la idea de un espacio urbano unificadoorgánicamente o del lado de la élite o del lado de la miseria. Por el contrario, el recorrido quesigue en este artículo nos obliga a reconsiderar la trama urbana como un espacio entrópicoen el que se ponen en escena las tensiones constitutivas de lo político, pero también como un

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 4

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

territorio al que la oligarquía intenta disciplinar y representar teatralmente, en sus estrategiaspropagandísticas, como una entidad homogénea.

Buenos Aires en vitrina4 Gómez Carrillo, autor guatemalteco polifacético, periodista, crítico literario y diplomático,

publica en 1914 el relato fruto de su permanencia en la capital argentina. Defensor y exponentede lo moderno, auspiciado por los gobiernos de los países que visita, es un cronista voraz de lamodernidad que rastrea, con el mismo estilo, desde Egipto, Grecia y Japón hasta Buenos Aires.El cronista-viajero se convierte en un testigo de la cultura de consumo que observa desfilarante sus ojos en sus paseos por la lujosa Avenida de Mayo y por la calle Florida, retratadaen 1910 por Harry Olds, fotógrafo estadounidense que vive y cobra renombre en Argentinaantes de ser contratado oficialmente por la Sociedad Rural (imagen 2). Gómez Carrillo es elobservador que registra y relata todo lo que ve: los llamativos escaparates de los comercios,las vitrinas.

Los letreros áureos que corren por los balcones anunciando trajes y mantos, todo lo que esllamativo, suntuoso, femenino, urbano y moderno: No es la dulzura desinteresada que proporcionaun museo, en efecto, lo que en lugares cual éste se nota. Es el temible, el imperioso, el tiránicodeseo. ¿Cómo resistir a todo lo que así atrae? En las tiendas, en general, los objetos no aparecenante la compradora sino a través de los cristales de las vidrieras... Aquí, lo más raro y lo más caro,lo más frágil, lo más exquisito, lo más vaporoso, los encajes, las gasas, los velos, las cintas, laspieles, todo lo que constituye el adorno del ícono femenino está al alcance de las manos. Y lasmanos, las pálidas manos, nerviosas, se acercan, tocan, digo, no, acarician, lo que la coqueteríacodicia, y poco a poco, al contacto de lo que es tibio y suave, una embriaguez verdadera aduéñesedel ánimo mujeril. (Gómez Carrillo, 1914: 67-68)

5 Nos encontramos aquí en la ciudad que, al haber sido transformada por el capitalismo enmercancía cultural, producida para ser deseada antes que consumida, alcanza su modernidad.Buenos Aires, aquí, puede leerse a través de la fantasmagoría de sus anuncios publicitarios,sus letreros, sus edificios, sus bulevares y las vitrinas de sus boutiques. Y en la Florida porteñahasta la noción física de calle, “de un espacio que pertenece lo mismo a los caballos quea los hombres, se desvanece para sugerirnos la idea de que nos paseamos por una galeríaen un palacio encantado”. En las palabras del cronista-viajero «todo parece estar en lasvidrieras» (Gómez Carrillo, 1914: 66).Imagen 2. Harry Olds, Calle Florida, 1910

6 Gómez Carrillo, al igual que el flâneur que ocupa las páginas baudelairianas del Pintor de lavida moderna, está interesado en buscar, en la Buenos Aires de 1910, todas las fantasmagoríasque conformaban la modernidad. Absorbido por el encanto moderno de la metrópolis, Carrilloestá desprovisto de la observación desencantada y crítica que caracterizará, por ejemplo,la flânerie que practica Walter Benjamin en los Passagen-Werk5. El cronista guatemalteco

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 5

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

estaría así más cerca de aquella modalidad de fruición distraída que el crítico alemán atribuyeno sólo al espectador de una película cinematográfica, sino también al consumidor de laciudad. “Architecture [metonimia de la ciudad y ciudad misma] has always represented theprototype of a work of art the reception of which is consummated by a collectivity in a stateof distraction” (Benjamin, 2009: 239). Es la velocidad de la urbe con sus máquinas de trabajo,tranvías, carruajes y sus continuas luces que genera ese estado de distracción y que atrae anuestro viajero guatemalteco:

Lo que me interesa es la vida callejera con su vértigo elegante, los perpetuos cortejos de coches,que dejan ver a través de sus cristales siluetas alucinadoras, el ir y venir activo, fuerte, sano desus hombres de trabajo; el lujo de sus tiendas, de sus hoteles, de sus cafés; lo que representa vida,movimiento, acción, fuerza y esperanza, en fin. (Gómez Carrillo, 1914: 47-48)

7 La ciudad es una maquinaria continua hecha de luces y escaparates que recuerda los artificiosdel cine pionero de Georges Méliès. Es además el espacio de la vida en movimiento,el emblema de la velocidad moderna que Eugenio Alejandro Cardini retrató en EscenasCallejeras (1902), anticipando, para las calles de Buenos Aires, el estilo de las filmaciones deManhattan, París, Berlín y Odessa en las sinfonías de las ciudades de los años veinte6.

8 El historiador Scobie, en su estudio cultural de la Buenos Aires del cambio de siglo, revelacomo en la zona centro-norte, que se articulaba desde la Plaza y Avenida de Mayo hastaRecoleta, junto a las mansiones de la élite porteña convivían los peores asentamientos de lapobreza urbana.

Between Paseo de Julio and Córdoba a few blocks housed in compact misery Buenos Aires’smajor settlement of turcos (Lebanese, Syrians, or anyone from the Near East). As the visitor movedalong the railroad lines northward from Retiro, he could see in one view squatter shacks near thetracks and riverbank and the elite homes located on a slight rise to the west along Avenida Alvear.Still farther to the northwest, beyond Palermo Park and between the city’s two racetracks, layanother slum, the Bajo Belgrano, which rivaled the Barrio de las Ranas, on the south side, forwretchedness and disease. (Scobie, 1971: 30)

9 El itinerario que describe Scobie -además de las excursiones a La Boca-, era el recorrido clásicode los viajeros que visitaron la capital en el cambio de siglo y también fue el área urbana quecapturó la atención de Gómez Carrillo. Sin embargo, no encontraremos en su relato descripciónalguna que resalte ni evidencie las diferencias -que hallamos en el relato histórico de Scobie-entre lo que con certeza sabemos eran dos ambientes y construcciones distintas como sonla mansión del rico y la casilla del pobre. Sería fácil atribuir esa falta a una carencia en lacapacidad observadora del escritor pero es poco probable. En realidad, ni de carencia se trata,sino de la mirada de una época -aquella distraída invocada por Benjamin-, impulsada por lapropaganda gubernamental, en la que lo que se iba a ver era, por sobre todo, el espectáculo.Quizás sea por eso que el escritor puede llegar a afirmar que en Buenos Aires “los pobres vivencomo los héroes de Las mil y unas noches (Carrillo, 1914: 271)”. Quizás también porque elespectáculo era producto de un proyecto oligárquico que apuntaba a matizar las diferencias conlos espacios de la pobreza urbana en los que sobrevivía su mayor adversario: el anarquismo7.En sintonía con el historiador de la ciudad Adrián Gorelik, es posible interpretar la Avenidade Mayo, y todos los proyectos y trazados que mantienen el centro en la Plaza de Mayo, comola manifestación por parte del poder público de un modelo de ciudad homogénea y equitativa(Gorelik, 1998: 111).

El estilo lata de petróleo10 Si Gómez Carrillo, al no estar interesado en ellas, no revela las divergencias entre la vitrina

de la riqueza y la de la pobreza, sí lo hace otro periodista-viajero, el francés Jules Huret que,invitado oficialmente por el gobierno conservador, publica en 1911 el relato de su estadía8.En uno de los numerosos estudios que Jorge Liernur le dedicó a la arquitectura, al urbanismoy a la cuestión de la vivienda en Argentina, se destaca en Buenos Aires la presencia de una“ciudad efímera” hecha de abundantes construcciones precarias de madera y de ranchos9. Estaciudad efímera es la que registra Huret:

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 6

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

El barrio de San Cristóbal, llamado el barrio de las Ranas, es un vestigio persistente, tenaz, delBuenos Aires de antaño. Allí, en medio de una triste llanura, se refugian los miserables refractariosa la asistencia pública, los libertarios que prefieren la miseria y la independencia a la solicitudoficial o burguesa. Allí es también donde la espuma de la hez social abriga sus liviandades.La arquitectura de sus viviendas puede jactarse de originalidad: “el estilo lata de petróleo”. Nose ven allí más que casas construidas con hojalata, cuyas paredes, tejados, puertas y columnasresplandecen al sol. El trust Standard Oil, presidido por Mister Rockefeller, ha proporcionado casitodos los materiales. Algunos arquitectos tan sui generis, han llegado a hacer obras maestras muysingulares. Cortando la hojalata y clavándola de cierta manera, han festoneado revestimientosy ornamentaciones para los arcos de alhambras moras, cortado a fuerza de cizalla, columnas yfrontones para palacios greco-romanos y recortado en encajes y blondas, las cajas de azúcar deTucumán, para rosetones de capillas góticas. (Huret, 1911: 78)

11 Situado en los que en aquellos años habían sido los confines de la ciudad, pero que a finalesdel XIX estaba ya plenamente incorporado a la urbe -aunque en la parte pobre del sur-,el sector destinado a la quema de basura, alrededor del cual se desarrolló el Barrio de lasRanas10 (una zona del actual barrio Parque Patricios), constituía una región que concitabalas preocupaciones de los higienistas de la época, así como la atención curiosa de viajeros,cronistas y narradores. “Obscenamente indio”, según una crónica de la época11 y habitadopermanentemente por rufianes y prostitutas, truhanes y libertarios, a los que hay que agregarlelos muchos otros que llegaban hasta la quema para separar de la basura materiales y otrosrestos aprovechables12. Casillas autoconstruidas de madera, latas y zinc formaban este barriode caminos de tierra, sin agua municipal ni cloacas (imagen 3). Para los observadores externosestos tipos de espacios constituían una curiosidad y en la época era práctica común llevara los viajeros a admirar las extrañezas de estos lugares. La miseria también representabaun espectáculo, así como la Avenida de Mayo, y no debería sorprendernos, visto que eracostumbre exhibir hasta individuos, como se hacía en los zoológicos humanos13 o, en nuestrocaso, los pobres urbanos con sus casillas.Imagen 3. Harry Olds, Barrio de las Ranas, 1901

12 Si en 1910 la elegancia argentina se exhibía en los bulevares, entre las latas lucía el ciruja14 yes su estetización la que Huret presenta en su relato. Deteniéndonos en el fragmento del textode Huret, una de las primeras palabras que salta a la vista es “los miserables”, sustantivo quenos remite a la estetización de la miseria que realizó Víctor Hugo en 1862. “Los miserables”constituyen así un pase de entrada directo a una dimensión estética15. El viajero francés detectaentonces la presencia de la otra cara de la ciudad, pero no lo hace denunciándola ni criticándola.Lo que importa, sin embargo, es que Huret al condensar la pobreza en una zona determinada,el Barrio de las Ranas, produce algo improbable en la realidad, aunque sea por el mero hecho

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 7

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

de que, a menudo, los más pobres se desplazan en la ciudad para ir a trabajar adonde viven losricos. Tal concentración representa el sostén de la ciudad escenográfica que logra, así, estetizarla pobreza y atenuar el conflicto entre grupos sociales, desplazándolo a un escenario teatral. Eltono sarcástico que Huret emplea en su descripción del Barrio de las Ranas expresa, además,el mismo asombro que hallamos en el Gómez Carrillo que admira la Avenida de Mayo. Alestar leyendo la traducción que Gómez Carrillo hace del texto de Huret, hasta tenemos lasensación que el estilo no ha cambiado y que la voz sigue siendo la del cronista guatemalteco.La arquitectura de las casillas de latas termina formando parte del espectáculo de la ciudad, dela que se resalta, con una ironía grotesca, la habilidad de producir obras maestras en el originalestilo “lata de petróleo” que puede hasta llegar a recrear rosetones, frontones y columnas greco-romanas.

Higienistas13 Al espectáculo de maravilla de la ciudad vitrina de Gómez Carrillo y al de la ciudad grotesca

registrado por Huret, podemos añadir otra mirada típica de la época, la de los higienistas quepretenden investigar los problemas detrás de las fachadas porteñas. Es el caso de una crónicade Gabriela Laperrière de Coni, periodista, socialista, feminista y activista por los derechoslaborales de las mujeres y de los niños. En 1902, Coni redacta una serie de notas para elperiódico conservador La Prensa -cuya sede estaba significativamente ubicada en la Avenidade Mayo- como resultado de una gira sistemática por los barrios del sur en calidad de inspectorade fábricas nombrada por el entonces intendente de la ciudad Adolfo Bullrich. La miradaoficialista de la periodista plasma la confrontación entre el Barrio de las Ranas y la imagen dela ciudad “fastuosa”, la de la Avenida de Mayo, cuyo comercio exhibe “todos los productos dela industria y el confort moderno” y disfruta “del esplendor de los paseos por Palermo”. En suspalabras leemos las preocupaciones urbanísticas y sanitarias por las carencias del espacio dela pobreza urbana que reflejan las ideas de los higienistas de la época, entre los cuales, EmilioConi, su esposo, fue una figura paradigmática:

De un lado electricidad bajo sus diversas formas, pavimentación lisa, provisión de agua y cloacas;y del otro, pantanos, humo infecto y acre de la Quema, olores pestíferos de las graserías,curtiembres, porquerizas y mataderos. (Laperrière de Coni)

14 En “El barrio de las Ranas”, la cronista resalta además las causas sociales y políticas quegeneran estos espacios, cuya miseria no se debe ni al vicio ni a la pereza, sino a la corrupciónmoral de la sociedad.

Cuéntanse más de doscientas criaturas -las mayores de ellas tendrán doce años-, mujeres viudasabandonadas, ya marchitas, jóvenes hijas del país, que han acudido de las provincias, para arrancaruna hilacha de oro al vellocino que se llama Buenos Aires! (Laperrière de Coni)

15 Buenos Aires y las “municipalidades imprevisoras, cuando no derrochadoras” son las queimponen este “castigo perpetuo […] a una masa enorme de habitantes de una ciudadenvanecida por sus admirables progresos”. Sin embargo, las chozas de lata también son partede ese progreso; no disfrutan de sus comodidades pero las hacen posible, son excluidas einsertadas a la vez en el sistema capitalista, ya que, tienen dueños y a través de sus alquileresdesorbitantes, están insertadas en las transacciones monetarias. “Valdrán a lo sumo 300 pesoscada una -nos recuerda Coni- y reditúan 240 anuales!”. La ciudad higienista es una ciudadambivalente, progresista en sus intentos de desarrollo y conservadora en su afán de imponersede modo paternalista sobre las clases populares. El higienista Samuel Gache, en su tesisdoctoral de 1900 escrita en francés, reserva a los conventillos y al asentamiento del Barrio delas Ranas las siguientes palabras:

Ces étables à cochons, infectes, qui sont le dernier mot de toute négation, constituent la critique laplus éloquente des inégalités sociales: par la décomposition qu’ils Font naître dans les coutumesde leurs habitants, ils sont de véritables foyers dans lesquels tous les sentiments se corrompent,toutes les affections se perdent, par suite de l’absence de tout bon exemple. (Gache, 1900: 55)

16 La ciudad desde este punto de vista es un espacio que alberga el peligro de la infecciónque si Coni adscribe a la fastuosidad corrupta, en escena en el centro urbano, Gache y otros

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 8

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

positivistas de la época como Guillermo Rawson y Eduardo Wilde, atribuyen también a unperfeccionamiento moral al que se debería someter el obrero.

La ciudad escenográfica17 Se puede proponer entonces la idea de una ciudad escenográfica como un posible término en el

que hacer confluir no sólo la ciudad vitrina de Carrillo, la grotesca de Huret y la higienista deConi, sino también dos ulteriores lecturas de la Buenos Aires de finales del XIX y comienzosdel XX: la ciudad efímera de la que agudamente habla Jorge Liernur y la ciudad del Centenarioanalizada minuciosamente por James Scobie. Cuenta Liernur que con seguridad hay dosrepresentaciones para pensar la ciudad de Buenos Aires en el cambio de siglo. Una es la dela Gran Aldea, la ciudad colonial de casas bajas con patios, con sus iglesias, su cabildo y susquintas. La otra es la que se asocia con el Centenario, la de las mansiones afrancesadas, dela Avenida de Mayo, de los conventillos, del Teatro Colón, del puerto, de los faroles y delempedrado. Las dos serían representaciones de ciudades sólidas, mientras que el objetivo deLiernur es incursionar en aquella parte precaria, latente en la urbe del Centenario que, por elcontrario, Scobie analiza en su libro.

Revelar el estrato efímero subyacente en esa metrópolis, estrato que configuró en su momento unaconsiderable porción del artefacto urbano, aunque no dejó las huellas de papel de los proyectosni los muros adornados que hoy nos impresionan. (Liernur, 1993: 79)

18 La ciudad efímera es la ciudad campamento, la que se expresa metonímicamente en el Barriode las Ranas, hecha de madera y chapa, de barracas, galpones, casillas precarias y conventillos.Precarias son también las instalaciones de las sedes de los espectáculos populares, comoel circo. El circo Anselmi, todavía presente en 1910 en Larrea 501, era una construccióntemporal de madera y hierro galvanizado. Y hasta el hipódromo de Palermo, lugar de encuentropara la clase alta, fue una gran gradería de madera y hierro con techo de chapas queprecedió a las instalaciones actuales. Las casillas abundaban en la ciudad, ya sea en prediosadquiridos legalmente o en tierras fiscales o privadas invadidas, y era difícil distinguir entrelas construcciones precarias de madera, tipo conventillos, y los llamados ranchos. La ciudadefímera es una ciudad difusa que en el cambio de siglo persiste todavía en el centro, aunque supresencia sea más insistente en los barrios pobres e inundables del Sur. En el Censo Generalde la Ciudad de Buenos Aires de 1904, San Cristóbal Sur -en el que se ubicaba también elBarrio de las Ranas- registra el más alto porcentaje de viviendas de fierro y zinc de la ciudad16.Será, luego, un proyecto nacional de ladrillo el que sustituirá, según Liernur, la ciudad efímeracon estructuras más sólidas.

19 A las propuestas de la metrópolis del Centenario de Scobie, de la urbe efímera de Liernur yde las distintas ciudades que habitan los textos de Carrillo, Huret y Coni, he querido añadiruna imagen que pueda abarcar tal multiplicidad, ayudándonos así a pensar la Buenos Airesde finales del XIX y principios del XX. La idea de una ciudad escenográfica17 nos sirve parapensar los comienzos de la modernidad urbanística y arquitectónica en una Buenos Aires queencierra todas aquellas superficies y representaciones -de la ciudad- que se pueden descubrir,según nos enseña Vitruvio, desde un punto de vista determinado y compartido. El observadorideal de la época portador y propulsor de esta mirada compartida desde y con la cual se lee elartefacto urbano es un miembro de la élite, oligarca y conservadora que gobierna el país. Laciudad como theatrum mundi en la que el escenario y las calles se entremezclan es el espacioen el que la clase dirigente se preocupa por su visibilidad, pero también el habitante actúacomo actor que asiste una y otra vez a su propia representación, cuya puesta en escena hasido organizada, añadiría, desde arriba (Sennett, 1977: 64). Los mismos textos que presentaeste estudio gestan en sus tramas características atribuibles al ambiente teatral: lo efímero,lo majestuoso de la ciudad del Centenario, el panorama exótico de Coni, las fachadas deCarrillo y la arquitectura de Huret. La ciudad escenográfica pone en relación el lado sólido-el de la Avenida de Mayo- y el lado efímero -el de la pobreza urbana de los barrios delsur, pero también del norte y del centro-. Los textos de Carrillo, Huret y Coni, influenciadospor los intentos homogeneizadores de la oligarquía estatal, consumen el margen y el centrode la misma manera. En ellos se encuentra la idea hegemónica de la Buenos Aires de la

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 9

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

época, aquella que propone la clase dirigente que, al ofrecer un modelo simplificado del tejidourbano, intenta producir una lectura de los conflictos que los vuelva inofensivos. Esta lecturaen continuidad, desprovista de cualquier disputa, chocó no sólo con la diversidad materialde los espacios del centro y del margen, sino también con la multiplicidad constitutiva de laciudad.

Bibliografía

BAUDELAIRE, Charles, Le peintre de la vie moderne, Paris, Sandre, 2009.

BENJAMIN, Walter, Illuminations, Passagen-Werk, New York, Random House, 2009.

BUCK-MORSS, Susan, The Dialectic of Seing: Walter Benjamin and the Arcades Project, Cambridge,MIT Press, 1989.

CONI, Gabriela L. de, “El Barrio de las Ranas” y “La Quema de Basuras”, La Prensa, 7 y 8 de febrero1902.

FERNANDÉZ CIFUENTES, Luís, “The City as Stage: Rebuilding Metropolis after the Colonial Wars”,Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies 3, 1999, p. 105-127.

GACHE, Samuel, Les logements ouvriers à Buenos Ayres, Paris, G. Steinheil Éditeur, 1900.

GÓMEZ CARRILLO, Enrique, El encanto de Buenos Aires, Madrid, Perlado, Páez y comp, (Sucesoresde Hernando), 1914.

GORELIK, Adrián, La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936,Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 1998.

GUTIÉRREZ, Ramón, Buenos Aires: evolución histórica, Buenos Aires, Fondo Editorial Escala, 1992.

HEFFES, Gisela, Las ciudades imaginarias en la literatura argentina, Rosario, Beatriz Viterbo Editora,2008.

HURET, Jules, La Argentina. De Buenos Aires al Gran Chaco, Paris, Eugène Fasquelle, Editor/Sociedadde ediciones Louis-Michaud, 1911.

KEITH, Michael, “Walter Benjamin, Urban Studies and the Narratives of City Life”, en A Companionto the City, London, John Wiley and Sons, 2008, p. 410-429.

LIERNUR, Jorge, SILVESTRI, Graciela, El umbral de la metrópolis: transformaciones técnicas ycultura en la modernización de Buenos Aires: 1870-1930, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1993.

MALOSETTI COSTA, Laura, Los primeros modernos: arte y sociedad en Buenos Aires a fines del sigloXIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.

ORTIZ, R.I., “El barrio de las ranas”, en Buenos Aires de la fundación a la angustia, Buenos Aires,Ediciones de la Flor, 1967.

RANCIÈRE Jacques, The Politics of Aesthetics, London, Continuum, 2004.

SARLO, Beatriz, Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930, Buenos Aires, EdicionesNueva Visión, 1988.

SCOBIE, James, Buenos Aires: Plaza to Suburb 1870-1910, New York, Oxford UP, 1974.

SENNETT, Richard, The Fall of the Public Man, New York, Alfred A. Knopf, 1977.

SURIANO, Juan, Anarquistas: cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Buenos Aires,Manantial, 2001.

VITRUVIO POLIÓN, Marco, De architectura, septiembre 2014.

VIÑAS, David, Anarquistas en América Latina, México D.F., Katún, 1983.

VOLLI, Ugo, “Para una semiótica de la ciudad”, Criterios, La Habana, nº 61, 2014.

Notas

1 En 1910 se celebró el centésimo aniversario de la Revolución de Mayo, en la que se destituyó al virreyespañol Baltasar Hidalgo de Cisneros y se conformó el primer gobierno patrio argentino.2 El 12 de octubre de 1910, Roque Sáenz Peña asume la presidencia después de los cuatro añosde mandato de José Figueroa Alcorta. Ambos perteneciente al PAN (Partido Autonomista Nacional)

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 10

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

—aunque el primero estuvo entre los fundadores de la línea modernista reformista del PAN y elpropulsor del voto universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos—, y representantesde la oligarquía conservadora y del liberalismo económico que rige el país hasta la elección de HipólitoIrigoyen en 1916 y el comienzo de otra etapa política.3 El conventillo es un tipo de vivienda urbana colectiva que se desarrolla en Argentina, Uruguay y Chiledesde finales del XIX y que representó el primer hogar de muchos de los inmigrantes que llegaban a estospaíses. En general, consistían en galerías alrededor de uno o varios patios centrales con paredes y el techoeran de chapas metálicas y un cuarto para cada familia. Los servicios, como comedor y baños, solíanser comunes para todos los inquilinos. A causa del intenso hacinamiento que presentaban normalmenteofrecían pésimas condiciones sanitarias. Según el higienista Samuel Gache, los primeros datos exactossobre los conventillos en Buenos Aires remiten a 1880, cuando por lo menos dos tercios de los habitantesde tales construcciones eran extranjeros. En Samuel Gache, 1900.4 Vitruvio, en el libro I, propone entender la arquitectura como compuesta por tres elementos : orden,disposición y distribución. La disposición luego es compuesta por el trazado en planta, en alzado y enperspectiva y es éste último que representa lo que entendemos como escenografía.5 Al prestar su atención a las minucias de la ciudad, Benjamin las transformará en imágenes dialécticas.Su atracción real es hacia los objetos que han superado su fecha de vencimiento y que, aunque nacieroncon un valor de uso dentro del sistema capitalista ya son obsoletos y es en su caducidad que revelan lamorbosidad del sistema (Buck-Morss, 1989 ; Keith, 2008).6 Entre las “sinfonías de ciudades” de los vanguardistas de los años veinte, destacaría Berlin : DieSinfonie der Grossstadt (1927) de Walter Ruttmann, Manhatta (1921) de Paul Strand y Charles Sheelery Man with a Movie Camera (1929) de Dziga Vertov.7 La presencia de emigrantes políticos (rusos, italianos, españoles y, en menor medida, franceses yalemanes) data de la década de 1870 cuando arribaron activistas que habían participado de la dolorosaexperiencia de la Comuna de París o de la desbandada de la Primera Internacional de Trabajadores.Fue la actividad desarrollada por el italiano Errico Malatesta durante los cuatro años de su permanenciaen Argentina lo que sentó las bases del anarquismo vernáculo : la creación del Círculo de EstudiosSociales, la edición del periódico La Questione Sociale y la intensa propaganda contribuyeron a perfilarel anarquismo entre los trabajadores. De estas experiencias nacen también en los 90 los primerossindicatos. La experiencia del anarquismo argentino minada por la represión estatal, las discordias conel sindicalismo revolucionario que fue ganando lugar en el movimiento obrero, las querellas internas,terminará agotándose en la década de 1930. Para una historia detallada del desarrollo del movimientoanarquista en Argentina véanse Suriano y Viñas.8 Aquí un dato curioso : fue Enrique Gómez Carrillo quien tradujo y escribió el prólogo a la edición encastellano del texto de Jules Huret.9 Según el Censo General de la Ciudad de Buenos Aires de 1904 había en las veinte circunscripcionesde la ciudad un total de 4.441 construcciones precarias de madera o chapa sobre un total de 82.530, esdecir el 5 % de las habitaciones.10 Como el terreno era anegadizo, se formaban constantemente lagunas y charcos, aptos para el desarrollode las ranas ; de ahí su nombre y el apelativo de “ranas” que se les dio a los que habitaban el lugar.11 La nota periodística de referencia es la de Ortiz, R.I., “El barrio de las ranas” en Buenos Aires de lafundación a la angustia, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1967. Publicado originariamente en P.B.T.en enero de 1907.12 En Caras y Caretas, 18/05/1901.13 Aunque hubo instancias anteriores -ya Moctezuma tenía una colección en la que se exhibían personaspoco comunes como enanos y albinos, y en el Renacimiento los Medici tenían por ejemplo una colecciónde gente de diferente razas-, los zoológicos humanos se volvieron comunes desde finales del XIX enocasión de las Exposiciones Universales, en las que se solían exhibir sobre todo a indígenas.14 El ciruja es una persona que rebusca entre las basuras con el fin de encontrar alguna cosa de provecho.Esta figura reaparece en la historia argentina en la serie de cuadros y dibujos dedicados al personajede Juanito Laguna, un niño ciruja habitante de una villa miseria de Buenos Aires que el pintor rosarinoAntonio Berni crea desde 1961 hasta 1978.15 El voyeurismo de la pobreza persiste hasta nuestros días, resistiendo así como una de las manerascontemporáneas de acercamiento a estos espacios. La práctica del voyeurismo moderno se constituyecomo la prosecución de la estetización que Hugo lleva a cabo en Les Misérables, cuyo prerrequisito esla concentración de la pobreza en un territorio delimitado. En la última década, para citar un ejemplo,el turismo villero con sus diferentes opciones – vivir el simulacro de la villa o su realidad – es notorio,pues a menudo oímos hablar de favela o villa miseria tours.16 En el Barrio de San Cristóbal Sur se registraban en 1904 un total de 1243 construcciones de chapa omadera sobre un total de 3241, es decir que el 41 % de las habitaciones eran precarias. El Barrio de las

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 11

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

Ranas duró hasta 1916 cuando la Municipalidad lo desmanteló y trasladó a sus habitantes a la antiguafábrica de jabones de Seeber, frente al antiguo matadero.17 La imagen de la ciudad escenográfica nace, por un lado, de la lectura del tratado que Vitruvio le dedicaa la arquitectura y a la construcción de la ciudad, en el que resalta el papel del elemento escenográficoen la planificación urbana, por otro, de la idea de la ciudad como escena que Luis Fernández Cifuentesdesarrolla en “The City as Stage”, ensayo en el que el autor explora las reacciones en los autores españolesde la Generación del ’98 frente a los cambios urbanísticos de influencia haussmanniana de Madrid yBarcelona. Sin embargo, aquí no me interesa Buenos Aires sólo como escenario, como sitio en el que seejecuta la obra, sino que quiero pensar en su función escenográfica, en el significado de la representaciónde sus superficies y de sus fachadas.

Para citar este artículo

Referencia electrónica

Agnese Codebò, « La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires », Amérique LatineHistoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 29 | 2015, Publicado el 18 junio 2015, consultadoel 27 agosto 2015. URL : http://alhim.revues.org/5201

Autor

Agnese CodebòEl presente artículo es fruto de la investigación relativa a su tesis de doctorado sobre lasrepresentaciones estéticas y las prácticas de lectura de la villa miseria y sus entrelazamientos conel discurso urbanístico oficial en Buenos Aires, desde finales del XIX hasta la contemporaneidad.Departament of Latin American and Iberia Cultures, Columbia University. E-mail:[email protected]

Derechos de autor

© Todos los derechos reservados

Resúmenes

A través del análisis de los textos de Enrique Gómez Carrillo y Jules Huret, viajeros quevisitaron Argentina en ocasión de las celebraciones del Centenario de la Independencia, y delas crónicas de cuño higienista de Gabriela Laperrière de Coni, así como de los estudios másrecientes de James Scobie y Jorge Liernur, este artículo propone pensar la Buenos Aires definales del XIX y comienzos del XX como una ciudad escenográfica. Ésta se manifestaría enla lectura en continuidad, que de ella promocionó la élite oligárquica durante la modernizaciónde la ciudad que, si por un lado, produjo la elegante Avenida de Mayo, por el otro, tambiéngeneró las aporías de la pobreza urbana simbolizadas por el Barrio de las Ranas. Los intentosde promocionar una visión homogénea y disciplinada de la ciudad chocarían, sin embargo,con el espacio urbano entendido como un territorio plural y en tensión continua. By analyzing the texts of Enrique Gómez Carrillo and Jules Huret (travelers who visitedArgentina during the celebrations of the Centenary of Independence), the hygienist chroniclesof Gabriela Laperrière de Coni, as well as the most recent studies of James Scobie and JorgeLiernur, this article proposes an understanding of Buenos Aires at the turn of the twentiethcentury as a scenographic city. It was as such that the city would manifest itself in its readingas a continuous entity promoted by the oligarchic elite during the urban modernization, which,on the one hand, produced the elegant Avenida de Mayo, and on the other, the aporias of urbanpoverty symbolized by the Barrio de las Ranas. These attempts to promote a homogeneousand disciplined vision of the city collided, however, with the urban space understood as aperennially contested and plurally-constituted territory.

La ciudad escenográfica: centro y margen en Buenos Aires 12

Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 29 | 2015

Entradas del índice

Keywords : modernization, scenographic city, aesthetic representation, urban center,urban marginPalabras claves : modernización, ciudad escenográfica, representación estética,centro urbano, margen urbano