Hablas Indoeuropeas y Anindoeuropeas en la Hispania Prerromana

Jorge López Quiroga: El 'final' de las 'villae' en 'Hispania' (The 'end' of the 'villae' in...

Transcript of Jorge López Quiroga: El 'final' de las 'villae' en 'Hispania' (The 'end' of the 'villae' in...

CAPITULO I

El final de las ‘villae’ como forma hegemónica de ocupación del territorio (siglos V-VII d. C.).

Antes de abordar la cuestión de la transformación y final de las villae en Occidente a lo largo de la Antigüedad Tardía es necesario realizar algunas breves precisiones terminológicas sobre a qué nos referimos cuando empleamos esa denominación para caracterizar una de las formas de ocupación rural más características y mejor conocidas en el medio rural romano (LEVEAU, 2002).

Una villa es, fundamentalmente, una explotación rural compleja, con una parte destinada a vivienda de la aristocracia (rural o urbana) propietaria de la misma (la pars urbana), un espacio dedicado a actividades productivas y/o vivienda de los ‘trabajadores’ (la pars rustica), además de un área de explotación de los recursos naturales adyacentes a este tipo de asentamientos (la pars fructuaria).

A la hora de analizar la evolución y final de las villae tardo-romanas a lo largo de la Antigüedad Tardía debemos considerar a estos asentamientos como una forma más, y no la única como generalmente se ha admitido, del poblamiento rural romano (LEVEAU, 2002; GARMY, 2002; FRANCOVICH, HODGES, 2003). Las villae serían así la forma más característica y mayoritaria del hábitat rural disperso en época romana, que combinaría tanto edificios dedicados a la explotación agro-pecuaria de su entorno más inmediato como otro tipo de construcciones de tipo residencial destinadas a servir de vivienda para el propietario y su familia (ARCHAEOMEDES, 1998).

La investigación arqueológica se ha centrado, por las características propias a la evolución historiográfica sobre este tipo de unidades de explotación rural, casi exclusivamente en la excavación y estudio de los espacios residenciales o de vivienda (la pars urbana), en busca de la monumentalidad constructiva y el lujo de las áreas ‘nobles’ de las villae. No ha sido hasta fechas relativamente recientes cuando los especialistas se han ocupado del estudio de otros ámbitos espaciales menos lujosos y llamativos en el marco de una línea de trabajo centrada en la comprensión global del territorio, la ‘arqueología del paisaje’ (para la Península Ibérica: OREJAS, 1991, 1995, 1996, 2006, 2008 y recientemente ARIÑO-GURT-PALET, 2004) en el que se inscriben e incardinan estas explotaciones agro-pecuarias rurales.

2

Es necesario admitir, en definitiva, la complejidad y la polisemia del término villa, que designaría realidades materiales muy diversas, presentes ya en los mismos textos de época romana (LEVEAU, 2002); sin olvidar que este tipo de asentamientos rurales fueron objeto de una dinámica evolutiva mucho más amplia, lo que debe prevenirnos a la hora de caer en la fácil tentación inmovilista y estereotipada al analizar estas unidades de poblamiento sin tener el cuenta el contexto espacial y temporal en el que se sitúan y que permite comprender e interpretar adecuadamente la importancia y significación histórica de estas explotaciones rurales.

El primer estudio que abordó de forma sistemática la transformación de las villae a través de la constatación de una actividad edilicia en materiales perecederos (asociada o no a la presencia de inhumaciones, edificios y / o complejos cultuales) en relación con las villae, aún existiendo con anterioridad publicaciones que ponían de manifiesto la presencia de este tipo de estructuras en diversos yacimientos (CHAPELOT-FOSSIER, 1980 y el clarividente trabajo de PERCIVAL, 1992, 1997), fue Paul Van Ossel en su ya clásico trabajo sobre el norte de la Gallia (VAN OSSEL, 1992, véase también VAN OSSEL, 1993 y 1997).

A partir de la publicación de esta monografía tuvo lugar una verdadera eclosión de investigaciones sobre el proceso que se ha caracterizado y definido como el ‘final de las villae’, título del no menos importante coloquio celebrado bajo la dirección de Brogiolo (BROGIOLO, 1996) que ha sistematizado y, en cierta medida, otorgado ‘Acta de Nacimiento’ a un tema específico de estudio dentro de la Antigüedad Tardía.

Entre las últimas aportaciones que se centran específicamente en el estudio de las edificaciones de tipo residencial en el ámbito de las villae durante la Antigüedad Tardía (limitándose a los siglos IV y VI), merece un lugar destacado, por el carácter pionero y estimulante de su investigación, la monografía de Cathérine Balmelle para el sudoeste de la Gallia (el espacio aquitano) (BALMELLE, 2001).

No obstante, en general, la interpretación que se viene realizando sobre la edilicia en madera (asociada o no a la presencia de inhumaciones) en algunos sectores de la villae tardo-romanas (casi exclusivamente la pars urbana) ha privilegiado la visión tendente a valorar negativamente, como una ‘regresión’ y un ‘empobrecimiento’ en las técnicas constructivas, las

3

ocupaciones/reocupaciones de este tipo de asentamientos rurales entre los siglos V y VIII en el ámbito europeo (BROGIOLO, 1994). Así, la squaterización ha sido un término profusamente empleado en la mayoría de las publicaciones (CARANDINI, 1985; VAN OSEL, 1992; BROGIOLO, 1996; RIPOLL-ARCE, 1999, 2001; CHAVARRÍA ARNAU, 1996; BALMELLE, 2001) para caracterizar un tipo de ocupación considerado como ‘residual’ y que, irremediablemente, marcaría el principio del fin de las villae como tales.

Evidentemente, la presencia de inhumaciones (que progresivamente configuran áreas funerarias en espacios anteriormente destinados a residencia, actividades lúdicas o de explotación) y de edificios o complejos cultuales cristianos, están igualmente en el origen de una serie de transformaciones funcionales y estructurales en este tipo de asentamientos, constituyendo elementos morfogenéticos y dinámicos de cambio en el seno de los mismos (VOLPE, 1998, VOLPE-FAVIA-GIULIANI, 1999; LÓPEZ QUIROGA-RODRÍGUEZ MARTÍN, 2000-2001; LÓPEZ QUIROGA, 2004; 2005).

Para el ámbito peninsular en el estado actual de la investigación, tenemos un conocimiento bien documentado desde el punto de vista arqueológico, con una buena metodología y secuencias estratigráficas que podemos considerar como convincentes, en áreas geográficas con características diversas que permiten una cierta visión de conjunto sobre el proceso del final de las villae en Hispania.

4

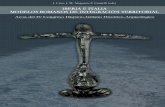

Fig. 1 a. Villa romana de Vilauba (Gerona, Cataluña) (CASTANYER-TREMOLEDA, 1999)

a) En primer lugar, un área costera mediterránea, en el nordeste peninsular, estrechamente ligada a una antigua capital provincial, es decir, a un espacio central en el marco del sistema de poblamiento romano, como es Tarraco y el sector costero de la Tarraconense Provincia. Se trata de una zona relativamente bien conocida, sobre todo gracias a los trabajos de A. Chavarría Arnau (CHAVARRÍA ARNAU, 1996, 1999, 2001a, 2001b, 2004, 2007, 2008) además de los de Simon Key (KEY, 1984a, 1984b, 1996), Gisella Ripoll (RIPOLL-ARCE, 2001), J. M. Gurt y J. M. Palet (GURT ESPARRAGUERA-PALET MARTÍNEZ, 2001), tanto a nivel de excavaciones como de prospecciones y estudios de la evolución y transformación del paisaje (ARIÑO-GURT-PALET, 2004), convirtiendo a este amplio sector en un excelente

5

laboratorio de observación para analizar la evolución y transformación del medio rural durante la Antigüedad Tardía.

Uno de los yacimientos mejor conocidos en este sentido es la villa de Vilauba (Camós, Pla de l’Estany, Gerona) (Fig. 1), en la que a partir del siglo V tiene lugar una transformación estructural, adecuándose antiguos espacios habitacionales para un uso de tipo productivo, a nivel local, de aceite a lo largo del siglo VI; lo que se corresponde, a su vez, con un incremento sustancial durante ese período del número de evidencias de ovicápridos y bóvidos, en consonancia con una mayor importancia de la ganadería (CASTANYER-TREMOLEDA, 1999; 2006; GURT-PALET, 2001; CHAVARRÍA, 2004)1.

En Vilauba (Fig. 1) es particularmente interesante el proceso de transformación, tanto arquitectural como funcional, del que es objeto la villa tras el incendio que la destruyó casi totalmente a finales del siglo III d. C. Aunque manteniendo la organización estructural en torno a un patio central, como es característico en la arquitectura rural romana, que se superpone al existente en época alto-imperial, se configura una nueva disposición entre el sector residencial y una serie de estructuras dedicadas a la actividad agrícola, sin una distinción neta entre ambos espacios (CASTANYER-TREMOLEDA, 2006). Destacan, entre las construcciones de la nueva fase, una interpretada como prensa, en uso entre los siglos IV y V d. C., así como la amortización de algunos espacios a finales del IV y/o inicios del V por una serie de inhumaciones, en lo que supone un claro proceso de transformación tendente a la configuración de ámbitos con funciones diversas que fragmentan el carácter unitario de la villa. Proceso que se acentúa en los siglos VI y VII d. C., última fase de ocupación, reduciéndose notablemente el área ocupada e intensificándose la presencia de estructuras ligadas a la producción agrícola (CASTANYER-TREMOLEDA, 2006) con la construcción de una nueva prensa, además de una serie de agujeros de poste sobre el pavimento de opus signinum de una de las estancias bajo-imperiales, que conforman un espacio rectangular vinculado a una función de tipo habitacional ya sea utilizado temporal o permanentemente (CASTANYER-TREMOLEDA, 2006).

En la zona del Maresme, la villa de Sentromà (Tiana), muestra en la zona de producción (alas norte y sur del patio) variaciones importantes en la producción 1 Algo que se constata igualmente en la villa de Vilaclara (Castellfollit del Boix, Bages), a lo largo del siglo VII, con una mayor presencia de ovicápridos (cronología obtenida por termoluminiscencia).

6

del vino desde un punto de vista cuantitativo, amortizando estructuras previas con funcionalidad de almacén-cuadra, fechadas por la presencia de cerámicas D Hayes de las formas 61A, 67 y 91A. Esta importancia que adquiere la configuración de espacios dedicados a la producción vinícola en diferentes sectores de las villae de la Tarraconense en la tardo-antigüedad se constata igualmente en la villa de Sant Amanç de Viladés (Rajadell, Bages), donde se observa una clara reutilización de las termas de la zona oeste por una prensa destinada a la producción de vino, que obstruyó las puertas de comunicación entre varias estancias, alzándose los niveles de paso, y con la instalación de un torculus conectado con un depósito de decantación (GURT-PALET, 2001; CHAVARRÍA, 2006, 26); o en el conocido yacimiento de El Bovalar (Seròs, Segrià, Lérida) (Fig. 1b), donde se halló una estructura correspondiente a una prensa de vino y diversos instrumentos de cultivo y explotación de la vid correspondientes al siglo VIII.

El Bovalar conforma un asentamiento de carácter concentrado situado en lo alto de un terraplén a proximidad del río Segre y organizado en torno a una plaza central (Fig. 1b). Una primera fase se configura a través de la presencia de una serie de silos, hacia finales del siglo IV o principios del V se construye una iglesia con una necrópolis asociada a la misma y un poblado que perdura hasta el siglo VIII. La parte habitacional de este complejo está conformada por una estructura, adosada a la iglesia por sus lados Sur y Este y posterior a la necrópolis, de 60 x 40 m., que se define a partir de dos patios, entorno a los cuales se ordenan una serie de ámbitos que se interpretan como viviendas. Los espacios que harían función de medianera entre los dos patios existentes se destinarían a zonas de carácter productivo y uso comunitario. Esta zona productiva consta de una cámara con prensa de rosca, quizás para vino, además de dos bodegas independientes. Las unidades habitacionales se construyen sobre zócalo de piedra y alzado de tapial, separando claramente espacios de vivienda y de producción y/o almacenaje. Todo el conjunto se rodea de un muro perimetral que jugaría un papel de delimitación del núcleo con una función más interna que externa. La estrecha relación entre el área de vivienda y la iglesia de El Bovalar, al menos para ese momento, se interpreta como vinculada a una ‘comunidad monástica’ (GURT, 2007). Otra cuestión diferente es la de considerar El Bovalar como un monasterium en sentido estricto. En nuestra opinión, estaríamos en presencia de un tipo de asentamiento similar a los descritos para Jordania por Basema Hamarneh (HAMARNEH, 2003).

7

Fig. 1b. Asentamiento rural de El Bovalar (Serós, Lérida) (GURT, 2007, 227)

Fig. 2: Torre Llauder (Mataró, Barcelona) (CLARIANA-PREVOSTI, 1988, 16)

8

Así, para el nordeste de la Península, se detecta a lo largo de los siglos V y VI en numerosas villae una transformación de sectores residenciales en una doble dirección: por una parte, una evolución hacia zonas destinadas a la producción, como en Viladés, en Torre Llauder (Mataró, Maresme) (Fig. 2), donde es posible intuir que las transformaciones ligadas a la ubicación de 18 dolia y la construcción de tres depósitos en sendas habitaciones con mosaicos y en la galería del peristilo puedan relacionarse con la producción de vino (CHAVARRÍA, 2006, 26). Algo similar sucedería en el balneum de la villa de Can Sans (Fig. 3), en La Rectoría (Parcs del Penedés), Els Munts (Altafulla), L’Espelt (Òdena), Casa Blanca (Tortosa), Dels Atmetllers (Tossa de Mar, La Selva), Font del Vilar (Avinyonet de Puiguentós), L’Aiguacuit (Terrasa) (Fig. 2b), etc.; Por otra parte, se observa también la configuración de espacios habitacionales con una edilicia caracterizada por la utilización de materiales precarios, fundamental pero no exclusivamente en madera (estructuras negativas interpretadas como de fondos de cabaña, silos, etc.), como en Vilauba, donde encontramos una cabaña fechada en el siglo VIII sobre el pavimento de opus signinum, en L’Aiguacuit, con la presencia de cabañas y silos, o en El Moré (Sant Pol del Mar), con un nivel de reocupación asociado a materiales cerámicos Hayes 12 y 103 A, además de DSP y ánforas béticas.

Fig. 2b. Villa de L’Aguacuit (Terrasa, Barcelona) (CHAVARRÍA, 2007)

9

Fig. 3: Can Sans (Sant Andreu de LLavaneres, Barcelona) (NOÉ, 1983, 226)

Todo ello permite plantear, para esta zona nordeste de la Península, la presencia de lo que se interpreta como nuevas formas de ocupación rural, tanto de hábitat disperso como concentrado: ex novo, como en El Bovalar o Vilaclara; en altura, como en Puig Rom (Roses), Roc d’Enclar (Santa Coloma, Andorra) o en La Follonera (Torroella de Montgrí); aglutinadas en torno a un complejo cultual cristiano, como en El Bovalar, en villa Fortunatus (Fraga, Huesca), o en Santa Margarida (Martorell); en cuevas y abrigos rocosos, que son relacionadas con una intensificación de la actividad ganadera y la trashumancia en los siglos V y VI, aprovechando estos lugares como hábitat temporal, frecuentes en el área del Pallars y en el Alt Penedés (GURT-PALET, 2001).

Para la Tarraconense pirenaica, se constata también en el siglo VI la existencia de áreas con un poblamiento de montaña tradicional muy similar ya en época romana a las ‘comunidades de aldea medievales’, con una baja densidad de población y un tipo de parcelario característico basado en el minifundio (ARIÑO GIL-DÍAZ MARTÍNEZ, 2003).

En la costa mediterránea, y con un conocimiento cuantitativa y cualitativamente menor que el ‘área costera tarraconense’ en torno al valle del Ebro, tenemos que mencionar en el sector levantino la villa de Baños de la Reina, en Calpe (Alicante) (ABASCAL-CEBRIÁN-SALA, 2000) (Fig. 4), en donde observamos la configuración de un área funeraria en la zona residencial de la pars urbana, además de una reutilización del espacio de balnea para

10

actividades industriales ligadas a la producción de conservas de pescado (CHAVARRÍA, 2006, 26). Más al sur, en la villa de Torreblanca del Sol (Marbella, Málaga) (Fig. 5) o en la de Sabinillas (Manilva, Málaga), se amortiza también el espacio de balnea con un uso ligado a la industria de salazón, algo que parece detectarse con cierta frecuencia en villae costeras a lo largo del mediterráneo (CHAVARRÍA, 2006).

Fig. 4: Baños de la Reina (Calpe, Alicante) (ABASCAL-CEBRIÁN-SALAS, 2000, 53)

11

Fig. 5: Torreblanca del Sol (Marbella, Málaga) (PUERTAS TRICAS, 1991-1992)

b) En segundo lugar, una cuenca fluvial que constituye un eje de comunicación fundamental durante todo el período romano y, también, estrechamente vinculada a una importante capital provincial como es Emerita Augusta (Mérida), el valle del Guadiana en el centro de la Lusitania Provincia. Un área que ha sido objeto de importantes trabajos de investigación sobre el poblamiento y el paisaje rural romano y sus epígonos tardo-antiguos a lo largo y ancho de todo el recorrido del Guadiana, como los de J.-G. Gorges-F. G. Rodríguez Martín para la cuenca media del Ana (RODRÍGUEZ MARTÍN-GORGES), Conceiçâo Lopes para el territorio de Pax Iulia (Beja) (LOPES, 2004), Vasco Mantas (VASCO MANTAS), Alarcâo (ALARCAO) o Cerrillo (CERRILLO). El papel vertebrador de Mérida en este sector de gran importancia económica y estratégica en el conjunto de Hispania, así como del Guadiana como eje articulador de todo este territorio, es un común denominador a todos los trabajos que se han acercado al estudio de las formas de ocupación rural en la Lusitania. Curso fluvial, el Guadiana, que no solo es correa de transmisión de influjos culturales (en la conformación y desarrollo del proceso de cristianización en este sector de la Lusitania) sino un importante eje de circulación de productos y mercancías que nutren al gran número de explotaciones y asentamientos rurales que jalonan la orilla del Ana. El territorio de Pax Iulia es un área bien conocida actualmente gracias a los cruciales trabajos que sobre este espacio ha realizado Maria da Conceiçâo Lopes (LOPES, 2004). Entre las villae, que son objeto de una transformación en el contexto del proceso de cristianización y que configuran complejos cultuales

12

cristianos con carácter morfogenético para el ámbito rural, destaca la de Sâo Cucufate (Fig. 8 y 9) y la del Milreu (Estoi, Algarve) (SCHLUNK-HAUSCHILD, 1978) (Fig. 6).

La villa de El Milreu (Fig. 6), a unos 8 Km. de la Ossonoba romana (la actual localidad de Faro, en el Algarve portugués) evidencia, para los siglos V al VII, una serie de transformaciones que combinan las actividades de tipo productivo con el uso cultual cristiano del antiguo templo romano y la presencia de un área funeraria en torno a la cella del mismo. La recientes investigaciones en esta villa lusitana constatan un uso continuo de algunos sectores de la pars urbana hasta el siglo VI d. C., además del mantenimiento de la producción de aceite hasta las mismas fechas (TEICHNER, 2006). En el templo se documenta el uso del edificio durante los siglos V y VI d. C., como lo indican la presencia de terra sigillata africana (Clara D) y focea (Phocean Red Slip Ware), como iglesia con un espacio funerario en torno a la misma, dos mausoleos y una piscina bautismal. La presencia de varios ladrillos con iconografía paleocristiana no permiten dudar de la funcionalidad como complejo cultual cristiano del antiguo templo hasta que se amortiza con un estrato de cerámicas islámicas sobre algunas inhumaciones y bajo el derrumbe de la bóveda (TEICHNER, 2006).

Fig. 6. Villa de El Milreu (Faro, Portugal). Sobre un anterior edificio cultual pagano se edifica a lo largo del siglo V un complejo cultual cristiano, rodeado de un cementerio y al que se añade un baptisterio en el siglo VI (SCHLUNK- HAUSCHILD, 1978

13

Otra villa cuya secuencia ocupacional presenta datos significativos para los siglos V y VI d. C. es la de ‘Cerro da Vila’ (también en el Algarve portugués) (Fig. 7), que ha sido igualmente objeto de investigaciones recientes que han documentado un gran complejo arquitectónico de unos 100 m. de extensión. Se ha excavado en ella un sector dedicado a la fabricación de productos piscícolas y colorantes, que se interpreta como una aglomeración secundaria de carácter portuario (TEICHNER, 2006), no muy diferente al complejo de Troia (Setúbal, Portugal). Curiosa resulta la destrucción de una gran parte del complejo en el siglo III d. C. motivada quizás por un tsunami que habría alterado la línea de costa significativamente, aunque la presencia de terra sigillata africana permite evidenciar el mantenimiento de las instalaciones hasta los siglos V y VI d. C. En lo siglos VII-VIII se construye una iglesia, con un área funeraria anexa, en la parte sur-oeste del complejo (TEICHNER, 2006).

Fig. 7: Cerro da Vila (Portugal) (TEICHNER, 2006, Fig. 9)

14

La villa de Sâo Cucufate (Alemtejo, Portugal) (Fig. 8), con una planta y configuración similar a otras villae y complejos de producción como Milreu, Torre de Palma, Cerro da Vila o Troia, ha permitido documentar el uso funerario, y probablemente también como iglesia cristiana, de la cella del templo pagano romano durante los siglos V y VI d. C. (ALARCÀO-ÉTIENNE-MAYET, 1990). Constituye un ejemplo, como los de Milreu o Carranque, de continuidad cultual reaprovechando estructuras con un mantenimiento de la función primigenia del edificio a lo largo de la tardo-antigüedad.

Fig. 8: Villa romana de Sâo Cucufate (Alemtejo, Portugal) (ALARCÀO-ÉTIENNE-MAYET, 1990)

15

Fig. 9. Villa romana de Sâo Cucufate (Alemtejo, Portugal)

Una de las villae que ejemplifican de forma modélica el proceso de transformación de este tipo de asentamientos característicos del mundo rural romano es la conocida villa de Torre de Palma (Monforte de Alemtejo, Portugal) (Fig. 10). La villa romana de Torre de Palma (Monforte) se sitúa a unos 17 Km. de Elvas, cerca de la frontera con España. La primera intervención arqueológica se realizó en 1947 y fue llevada a cabo por Maloney efectuó una reexcavación sistemática llegando a diferenciar tres fases constructivas de la iglesia. La Fase I, corresponde a una basílica de tres naves con un ábside a cada extremo este y oeste del eje del edificio. La presencia de una serie de monedas (nueve) de Constancio II (337-361) en la pavimentación del ábside original permitiría fechar esta primera edificación en el último tercio del siglo IV. La Fase II, sería una remodelación llevada a cabo el en ábside oeste mediante el alzado del nivel del suelo, construyendo unos escalones semicirculares para salvar el desnivel. La Fase III, se caracteriza por una gran remodelación que conlleva una profunda reorganización del espacio interno del edificio. Se construyen ábsides contrapuestos encima del anterior vestíbulo y patio (interpretados por Godoy como un martyrium), añadiéndose un complejo bautismal de seis habitaciones, adosado al muro sur. Se repavimenta el ábside con losas de mármol. Esta gran reforma se sitúa entre finales del siglo VI y

16

principios del VII, en función de la tipología de la piscina cruciforme. El abandono del complejo cultual se fecha a finales del VII o principios del siglo VIII, en función de los materiales más recientes hallados en las sepulturas. En un momento mucho más avanzado, en el siglo XIII según los hallazgos monetarios, se edificaría una capilla sobre los ábsides contrapuestos del edificio cultual tardo-antiguo. Esta capilla mantendría su funcionalidad cultual hasta el siglo XV (HELENO, 1962; ALMEIDA, 1968; MALONEY, 1995; MALONYE-RINGBOM, 2000; PALOL, 1967, 1991; SCHLUNK-HAUSCHILD, 1978; ULBERT, 1978; GODOY, 1995).

Fig. 10. Complejo cultual de la villa de Torre de Palma entre los siglos IV y VI (Alemtejo, Portugal) (MALONEY, 1989)

c) En tercer lugar, un área periférica, ubicada en el centro de la Península, con un papel probablemente subordinado respecto a las áreas centrales e intermediarias en el esquema del sistema de poblamiento romano en Hispania, como es la Meseta Central castellana y, concretamente, el sector correspondiente a la antigua Carpetania (Fig. 11). Para este ámbito espacial

17

contamos con datos importantes y contrastados sobre la secuencia ocupacional en época tardo-antigua en relación al proceso del ‘final’ de las villae. A diferencia de las regiones precedentes, la actividad arqueológica que ha generado una documentación relevante es fruto de excavaciones y prospecciones realizadas como consecuencia de grandes obras de infraestructura públicas en la red de transportes y comunicaciones terrestres y aéreas en la provincia de Madrid y áreas limítrofes.

Fig. 11. Villae romanas en la Comunidad de Madrid

18

Un caso muy bien documentado de transformación entre el fin del mundo romano y la Antigüedad Tardía lo constituye el conjunto arqueológico de ‘Tinto Juan de la Cruz’ (BARROSO CABRERA et al., 1993, 1994, 1995, 1996,1997) (Fig. 12a y 12b). Los yacimientos de ‘Tinto Juan de la Cruz’ se encuentran al norte del término municipal de Pinto, asociados al curso del Arroyo Culebro, conocido eje del poblamiento rural en época antigua y tardo-antigua al sur de Madrid. El conjunto consta de dos yacimientos, uno de ellos consiste en una explotación agrícola de cronología alto-imperial formada por dos pequeñas construcciones de tradición indígena, y el otro, especialmente interesante por su secuencia cronológica, es una villa bajo-imperial, con una primera ocupación entre los siglos III y IV, una reocupación datada en el s. V, y un uso final como necrópolis fechado en el s. VI. De la villa bajo-imperial se ha podido identificar tanto la pars urbana como la pars rustica, así como un edificio que probablemente se utilizaba como granero. Esta explotación fue abandonada a finales del s. IV, momento en que se produjo el derrumbe de las techumbres de tejas. La reocupación del s. V se ha documentado en la pars urbana, en las estancias de representación, cuyos pavimentos de opus signinum fueron desescombrados para permitir la utilización del espacio. Uno de los elementos recuperados en esta zona que han permitido fechar el momento de reocupación es un cuchillo de ‘tipo Simancas’. Junto a la ocupación de las habitaciones con pavimento en opus signinum, se levantaron algunos muretes de mampuestos en la zona norte de la pars urbana. Otras transformaciones importantes se han documentado en el granero, donde el pavimento, también de opus signinum, fue perforado por la construcción de dos silos circulares excavados en el terreno. Sobre el pavimento se hallaron también los restos de un escudo circular hecho en bronce, que debió ser amortizado para la fabricación de útiles de metal, puesto que sólo se conserva la mitad, y resulta patente que fue recortado intencionadamente.

19

Fig. 12: Villa de ‘Tinto Juan de la Cruz’ (Pinto, Madrid) (BARROSO et al., 1997)

Fig. 12b. Vista aérea de la villa de ‘Tinto Juan de la Cruz’ (Pinto, Madrid) (BARROSO CABRERA et al., 2007, Fig. 3).

Junto a las transformaciones, ya citadas para las distintas construcciones, se documentaron en el entorno de los edificios algunos otros silos excavados en

20

el terreno que se corresponden también con esta fase. Como fin a la secuencia estratigráfica del yacimiento encontramos la necrópolis, fechada en el siglo VI, que implica ya un abandono de la pars urbana, puesto que algunas tumbas cortan el pavimento de opus signinum. Desafortunadamente, no se ha identificado la ubicación del núcleo de población asociado a estos enterramientos.

Un edificio representativo de las grandes villae tardo-romanas hispanas es la Villa de Valdetorres (Valdetorres del Jarama) (ARCE, CABALLERO, ELVIRA, 1986, 1997) (Fig. 13). La villa se sitúa en una terraza intermedia del río Jarama, por debajo de la actual localidad de Valdetorres del Jarama. Se trata de un yacimiento célebre por la monumentalidad de su planta, conociéndose sólo de él la pars urbana. Dicha zona consiste en un edificio de planta octogonal organizado en torno a un patio porticado de la misma forma. Alrededor de este patio se van alternando estancias cuadrangulares y triangulares. Sus excavadores fecharon la construcción a finales del s. IV-s. V. La excavación del yacimiento se llevó a cabo mediante el sistema de cuadrícula, que permitió identificar la planta del edificio. Una vez conocida la edificación, se procedió al desmonte de algunos de los testigos dejados entre cuadrículas. Fue precisamente retirando uno de estos testigos cuando se documentó un horno, probablemente para la producción de vidrio, que se encuentra cortando uno de los suelos originales del conjunto. Esta es la razón por la que este horno se interpreta como una fase de transformación llevada a cabo en un momento posterior al abandono de la villa. Con este momento se corresponderían las inhumaciones de una mujer y un niño que se documentaron en el nivel de derrumbe de las estructuras.

21

Fig. 13: Villa de Valdetorres del Jarama (ARCE-CABALLERO-ELVIRA, 1997)

Otro interesante caso de reconversión de espacios residenciales en áreas productivas lo ejemplifica la Villa de ‘La Torrecilla’ (Getafe) (BLASCO-LUCAS, 2000) (Fig. 14), situada próxima al río Manzanares y no lejos de un eje de comunicación secundario, en un área fértil y con recursos agrícolas y ganaderos importantes. Sus excavadores diferencian tres fases constructivas, levantándose en la segunda una nueva villa sobre la precedente a lo largo de los siglos IV y V, mientras que la última fase, a partir del siglo V, es objeto de una ocupación con estructuras en materiales perecederos a las que se asocian silos para el almacenamiento de diferentes productos. La última fase identificada en el yacimiento es la Fase III, o de ‘suelos negros’, y se divide en un periodo fechado en los siglos V y VI, y un momento final que se prolonga hasta finales del s VII. Esta Fase III supone una transformación de la villa en un momento posterior a su abandono como residencia señorial. Progresivamente van apareciendo una serie de muros mal trabados o a hueso, superpuestos a los derrumbes, así como una serie de hoyos cortando los suelos de la villa, cuya función es la de almacenar grano (silos). Estos silos se sitúan buscando el aislamiento proporcionado por los muros, en hileras ordenadas o en núcleos relacionados con las paredes que aparecen también en esta fase. Por otro lado, se han documentado en una misma estancia un horno, una pila y unas bancadas, interpretándose el conjunto como una cocina a cielo abierto o protegida por un toldillo en la que se llevaran a cabo actividades relacionadas con la elaboración del vino. Este tipo de procesos destinados a mejorar la calidad del mosto los describen autores clásicos como Columela, Plinio o Varrón. Dicha cocina se encuentra junto a un área donde se ubicaron una serie de dolia, embutidos en viejas cubas arruinadas, calzadas con ladrillos.

22

Fig. 14: Villa de ‘La Torrecilla’ (Getafe, Madrid) (BLASCO-LUCAS, 2000)

En las proximidades de la villa se encuentra la necrópolis de ‘El Jardinillo’, contemporánea a la Fase III, y en la que se documentan ajuares de tipo hispano-romano además de alguna hebilla de época visigoda.

Un ejemplo más de villa bajo-imperial con continuidad ocupacional durante la Antigüedad Tardía fue documentado en la zona A del yacimiento de ‘Prado de los Galápagos’ (SÁNCHEZ, GALINDO-RECIO, 2006) (Fig. 15), entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Este asentamiento se sitúa en la cuenca del Jarama en una zona ocupada antiguamente por un área de bosque y de cultivo de vid, enclavado en una terraza a 590 m. Se han documentado tres fases cronológicas correspondientes a la Antigüedad Tardía (aunque la secuencia ocupacional se desarrolla desde época tardo-romana hasta el final de la Edad Media), precedidas por una primera prehistórica y protohistórica, una segunda romana (con dos momentos) que culmina con una villa tardo-romana con tres edificios distribuidos en torno a un patio central. En el edificio este de la villa se cierra uno de los accesos al patio central, que estructura el conjunto, y se construye una cabaña ovalada; en una fase posterior se compartimentan los espacios interiores de algunas estancias y se amortizan a finales del siglo VII el conjunto del área habitacional, sellado por los derrumbes; en época omeya los edificios ya en desuso se utilizan como cantera y construyendo silos que cortan los antiguos muros y reutilizando el espacio con nuevas edificaciones.

23

Fig. 15: Zona A del yacimiento de ‘Prado de los Galápagos’ (SÁNCHEZ-GALINDO-RECIO, 2006)

Un caso diferente lo constituye la Villa de ‘El Val’ (Alcalá de Henares) (Fig. 16). Es un ejemplo de las llamadas villae suburbanas, por su proximidad a la ciudad romana de Complutum. La villa se sitúa a unos 400 m del cauce del río Henares, en la última terraza del río, que constituye una zona muy apta para el cultivo. El yacimiento consta de dos fases sucesivas en época romana: una primera alto-imperial, de mediados del s. I d. C. hasta un momento indeterminado, y otra del tercer cuarto del s. III al año 400 aproximadamente. A continuación se documenta una reocupación del espacio principal de la villa en el s. V (Rascón, Méndez, Díaz del Río, 1990). El espacio principal mencionado se conoce como la “Sala del Auriga”, debido a que su pavimento de mosaico muestra en el emblema central la figura de un ‘auriga victorioso’. Se trata de la mayor de las estancias documentadas en la villa (10x15 m). A lo largo del mosaico se han documentado una serie de perforaciones que lo atraviesan y otro tipo de alteraciones, y que evidencian la existencia de una serie de estructuras en madera dentro de los muros de la propia sala. Estas estructuras lígneas suponen una redistribución del espacio de la sala, compartimentándolo en diferentes espacios con distinta funcionalidad, y se construyeron cuando las paredes y el techo se conservaban parcialmente en pie. El momento de

24

amortización de esta estructura se sitúa en el s. VI, cuando aparece la vecina necrópolis del ‘Camino de los Afligidos’, en la que se reaprovechan piedras de los muros ya arruinados.

Fig. 16: Reutilización de la Sala del Auriga, Villa de ‘El Val’, Alcalá de Henares (RASCÓN-MÉNDEZ-DÍAZ DEL RÍO, 1990)

Los excavadores de la villa han realizado dos propuestas de interpretación para las subdivisiones de la “Sala del Auriga” muy similares entre sí. En ambos casos se identifican los mismos usos, variando ligeramente el contorno de algunos espacios. De cualquier modo se identifica un gran espacio denominado estancia-cocina, pequeñas zonas de almacén o establos, áreas de dormitorio y una zona de entrada. Esta ocupación se asocia a una utilización estacional por parte de gentes de vida seminómada, quizá tan sólo tres individuos, que probablemente iban armados puesto que se encontró una punta de lanza. Sus excavadores la relacionan con los conflictos armados que tienen lugar a raíz de la ‘guerra civil’ entre los partidarios de Honorio y los del usurpador Constantino III y, posteriormente, la entrada en la Península de suevos, vándalos y alanos en el año 409.

La villa de ‘El Saucedo’ (a menos de 1 Km. de Talavera la Nueva, Toledo) constituye otro ejemplo de readaptación de un espacio de balnea con una

25

funcionalidad de tipo cultual cristiano (CASTELO-BANGO-LÓPEZ-AGUADO, 2006). Se han documentado tres fases de ocupación: la primera de ellas entre la segunda mitad del siglo I d. C. y finales del II d. C., de la que solo existe constancia a través de materiales hallados en un basurero; la segunda, entre finales del siglo III y comienzos del siglo IV d. C., corresponde a la construcción de una villa de carácter monumental; la tercera, entre finales del V y comienzos del siglo VI d. C., ha permitido documentar la reforma de una parte del área de balnea con la construcción de una iglesia con una piscina bautismal de planta cruciforme. El área se amortiza con un incendio a principios del siglo VIII d. C., que evidencia su abandono definitivo (CASTELO-BANGO-LÓPEZ-AGUADO, 2006).

Es hacia finales del siglo V d. C. o principios del VI cuando el área del apodyterium/frigidarium de las termas es objeto de una remodelación, sobre una construcción anterior prácticamente desmontada, intencionalmente o no, con la edificación de una basílica a la que se añade un baptisterio. La adaptación del antiguo apodyterium para el culto cristiano se realizó abriendo un hueco en el muro nororiental del mismo, perceptible por el cambio en la técnica constructiva, configurando una cabecera cuadrangular y pavimentando el ábside con opus tesellatum. Un gran muro, levantando directamente sobre el mosaico y sin zanja de cimentación, permitió la compartimentación de la gran sala para centrar el ábside de la cabecera. La piscina bautismal que se le adosa se inscribió en un recinto rectangular y con planta cruciforme y reutilizando materiales provenientes de las estancias termales anteriores. Se ha hallado también un altar decorado con crismón y un petral con la misma iconografía. En otras áreas pertenecientes a la pars urbana de la villa se amortiza el uso habitacional para un uso de almacenaje y fabril, como el oecus que sirve de almacén. En el peristilo se documenta una compartimentación de espacios, con nuevos muros y tabiques, también con una funcionalidad vinculada a actividades diversas de tipo productivo (CASTELO-BANGO-LÓPEZ-AGUADO, 2006).

En definitiva en ‘El Saucedo’, como en otras villae, observamos una serie de transformaciones vinculadas en este caso concreto al proceso de cristianización rural que servirá de correa de transmisión a las diferentes remodelaciones constructivas, estructurales y funcionales de las que fue objeto la pars urbana de la villa.

26

También en la provincia de Toledo la villa de Carranque (Santa María de Abajo) y a la vera del río Guadarrama, en la confluencia de las vías Segovia-Toletum y Caesaraugusta-Emerita, evidencia una diacronía que sobrepasa el siglo V d. C. y que es el resultado de la gran transformación de la que es objeto la villa alto-imperial del siglo I d. C., con la remodelación realizada en época teodosiana. En efecto, en el siglo IV d. C. la villa es objeto de una monumentalización importante en la pars urbana y la construcción de una serie de dependencias domésticas (hornos, almacenes y silos), además de un edificio de planta basilical, de cronología e interpretación complejas aunque se viene situando en el siglo IV d. C. y con una funcionalidad cultual cristiana. Este edificio se habría construido sobre un mausoleo anterior. La riqueza excepcional de la villa y de los materiales (muebles de pórfido traídos expresamente de Egipto) se vincula a su propietario, cuyo nombre, Materno, aparece en uno de los mosaicos que cubren los suelos de la villa. Este Materno ha sido relacionado por algunos autores, no sin opiniones dispares al respecto, con Cinegio Materno, un familiar de Teodosio (VV. AA, 2001). La villa de Carranque es actualmente objeto de excavaciones sistemáticas, por parte de un equipo del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Manuel Bendala Galán y Carmen Fernández Ochoa, que sin duda permitirán aclarar muchas cuestiones de interpretación compleja hasta la fecha y, en ocasiones, polémica.

En las otras provincias hispanas contamos, evidentemente, con yacimientos bien conocidos y que han sido o están siendo objeto de excavaciones arqueológicas que proporcionan informaciones muy relevantes sobre el proceso del final de las villae.

Así, en la Gallaecia Provincia, en el extremo noroccidental de Hispania, un área periférica respecto a los núcleos centrales peninsulares en época romana, podemos mencionar:

- La villa de Santa María y San Pedro de Veranes (Gijón) (Fig. 17 y 18) en el sector astur de la Gallaecia Provincia. El yacimiento arqueológico de Veranes se encuentra situado en el área suroeste del municipio de Gijón (Asturias), a unos 8 Km. de la costa cantábrica, en el conocido como ramal transmontano de la Vía de la Plata. Los trabajos arqueológicos en Veranes se iniciaron en 1997 y en el estado actual de la información, la villa romana presenta dos momentos de ocupación bien definidos. El primero de ellos se corresponde con un establecimiento alto-imperial del que se conservan exiguas evidencias

27

arquitectónicas sobre las que se asentaron los cimientos de las edificaciones tardo-romanas, y cuya escasa entidad no nos permite, hasta la fecha, identificar espacios específicos o aventurar una morfología y estructuración de los mismos. El segundo momento de ocupación romana se puede concretar a partir de una serie de ambientes y patios, con diferentes reformas y ampliaciones, que articulan el asentamiento rural tardo-romano. Durante la segunda mitad del siglo IV el yacimiento sufre una importante obra de reforma que supone, en la práctica, la reestructuración de algunos espacios y la ampliación de las edificaciones. La villa, de unos 5000 m2, queda así organizada en cuatro terrazas excavadas en la ladera y varios ambientes interiores abiertos cuyo funcionamiento podemos ampliar posiblemente hasta el siglo VI. Los datos obtenidos hasta la fecha, resultan insuficientes para completar la articulación funcional de los ambientes conocidos, aunque todo apunta a que los restos exhumados se corresponden con las edificaciones destinadas a la vivienda del dominus o señor de la propiedad (pars urbana), identificándose, en el sector noroccidental, un área de servicios.

Fig. 17. Ábside de la iglesia construida sobre la villa romana de Veranes (Gijón, Asturias). Obsérvese el detalle de los contrafuertes externos y la superposición sobre las estructuras romanas (Fotografía López Quiroga).

28

La villa de Veranes estuvo en funcionamiento durante el siglo V e incluso pudo prolongar su uso durante el siglo VI. En un momento difícil de precisar entre las centurias V y VI, el gran oecus meridional fue transformado en un lugar de culto cristiano bajo la advocación de Santa María y San Pedro. Esta nueva función implicó la modificación de las estancias anejas, algunas de las cuales pasaron a formar parte del complejo cultual. El resto de las edificaciones romanas se amortizaron, extendiéndose sobre las ruinas de la antigua villa un cementerio asociado a la iglesia (con funciones parroquiales en la Plena Edad Media). De manera paulatina, y en torno al centro religioso, se fue desarrollando el cementerio, que se mantuvo en funcionamiento hasta el siglo XIV (FERNÁNDEZ OCHOA- GIL SENDINO, 1998, 1999; FERNÁNDEZ OCHOA ET AL., 2003, 2004).

Fig. 18. Villa romana de Veranes (Gijón, Asturias). Configuración de un área funeraria a partir del siglo V en algunos sectores de la pars urbana de la villa con una funcionalidad anterior de tipo residencial (FERNÁNDEZ OCHOA, 2003, 165).

- La villa de ‘Adro Vello’ (O Grove, Pontevedra) (Fig. 19) en el sector costero del conventus lucense. El yacimiento se ubica en la parroquia de San Vicente de ‘O Grove’, en la región de “O Salnés” (provincia de Pontevedra), en una playa, lo que ha provocado que una parte de las ruinas se haya visto afectada, a lo que se añade la destrucción provocada por la carretera y la actividad urbanística descontrolada. Su cronología abarca desde el siglo I d. C. al XVIII

29

(momento de su abandono y de la reconstrucción de la Iglesia parroquial en su actual emplazamiento), aunque no de forma continuada. Las excavaciones efectuadas por J. Carro Otero permitieron diferenciar cuatro grandes conjuntos: a) una villa romana, de las denominadas como villa a mare, y de la que se han excavado numerosas estructuras, hallándose incluso dos aras romanas. Por los restos numismáticos y monetarios se puede fechar entre los siglos I y IV d. C. En sus inmediaciones se encontraron cubetas de salazón de pescado en opus signinum colmatadas por un basurero de época tardo-antigua; b) una necrópolis de inhumación con varios momentos de uso, desde aproximadamente el siglo V-VII (tumbas de lajas de piedra, paredes en “arco de paréntesis”, y cubiertas del mismo tipo o con lajas monolíticas anepigráficas; además hay reutilizaciones de materiales constructivos romanos para la elaboración de tumbas de tegulae de sección triangular, a capuccina) hasta el XVIII. Sólo se ha hallado un sarcófago y algunas tumbas dentro de la iglesia y fechadas en el siglo XV; c) una iglesia datada por Carro Otero en el siglo VII por la aparición de ciertas placas pétreas decoradas, una cruz osculatoria y un anillo, materiales que, lamentablemente, no han sido publicados. La referencia más antigua de la Iglesia es en un documento de donación de Alfonso III al obispo Sisnando, fechado el 6 de Mayo del 899, lo que, al menos, sitúa en el siglo IX la existencia de un edificio cultual que tuvo funciones parroquiales hasta el siglo XVIII; d) y por último, una torre defensiva situada al este de la Iglesia fechada en los siglos XII y XIII (GARCÍA MARTÍNEZ-VÁZQUEZ VARELA, 1967; CARRO OTERO, 1971, 1984 Y 1987)

30

Fig. 19. Adro Vello (O Grove, Galicia). Villa a mare con una ocupación a partir del siglo V configurada entorno a una necrópolis y a un edificio cultual cristiano a lo largo de la Antigüedad Tardía (Fotografía López Quiroga).

- La villa de Dumio en San Martín de Dumio (Braga) (Fig. 20). Lugar mencionado en 550: se habla de la construcción de una iglesia por el rey suevo Carriarico (G. TOURS, Historia Francorum, lib. V, cap. 38); 556: monasterii Dumiensis episcopus; 558: Dedicatio autem baselicae Dumiensis in Era DLX VI; 570: Ad Dumio familia servorum (Parroquial suevo); 835-01-28: et hoc termino dividet cum Dumiense sedis (L. F., n° 17); 840-04-27: et inde per temino de Dumio (L. F., n° 16); 877: civitatem vel villam quam dicunt Dumio (Esp. Sag., XVIII, p. 313); 911-09-28: Locum Sancti Martini episcopi Dumiensis sedis (Liber Fidei, nº 19). Las excavaciones efectuadas en 1987 cerca de la iglesia parroquial y de la capilla de Nossa Senhora do Rosario, han permitido detectar tres fases de ocupación: una de ellas se corresponde con los restos de una villa romana; otra se identifica con una parte del ábside correspondiente a la iglesia del s. VI; una tercera, muestra la prolongación del edificio de culto del s. VI, realizada entre lo siglos IX-X. No se ha hallado, por el momento, un área funeraria en relación a la villa y el edificio de culto construido en el siglo VI, aunque la presencia del conocido como “sarcófago de San Martín de Dumio” (hoy en el Museo Diego de Sousa, en Braga) y otros sarcófagos,

31

sugieren la existencia de la misma (BARROCA, 1987; FONTES, 1987, 1988 y 1990).

Fig. 20. Villa de Dumio, estructuras excavadas en 1989 (FONTES, 1990)

- La villa de Ouvigo, en San Verísimo de Ouvigo (Blancos, Ourense) (Fig. 21). Las excavaciones efectuadas en el subsuelo y entorno de la capilla de San Verísimo han permitido exhumar las diferentes etapas constructivas de un edificio de culto paleocristiano y medieval (la secuencia cronológica iría del siglo IV al XIV) así como una parte de la necrópolis a él asociada, sobre los restos de un asentamiento rural de época romana tipo villa, ubicado muy cerca de la vía XVII del Itinerario de Antonino y de una mansio en la cercana localidad de Sandiás. Entre el rico material descubierto cabe señalar la presencia de dos laudas sepulcrales con la representación del “orante” y de la “estola”, y otra lauda correspondiente a un Begica, fechada a principios del siglo X. Se diferencian varios momentos constructivos: a) una primera etapa tardo-romana o paleocristiana, en la que se emplearían, para la construcción del edificio, materiales reutilizados. La cronología de este primer edificio en los siglos IV y V es bastante dudosa, en función de la ambigüedad de las informaciones proporcionadas en publicación de la excavación; b) un segundo

32

momento, en época tardo-antigua, en el que se reformaría el edificio, construyendo muros en su interior que configuran tres espacios a los que se les atribuye una interpretación diferenciada en función de la liturgia. Se rebaja también el pavimento principal, quedando el hipotético presbiterio algo más elevado. Se asocian a este momento inhumaciones y sepulturas con laudas de “estola”. Se sitúa esta fase en los siglos VI-VII; c) un tercer momento, en época alto-medieval, en el que se construye un “pozo” (probablemente un silo) que corta parte de la construcción anterior, obligando a su reforma con una ampliación hacia el norte. También hay asociadas inhumaciones con cronología de los siglos VIII-X, entre ellas sepulturas antropomorfas excavadas en la roca; d) un último momento, en la Plena y Baja Edad Media, en el que se rellena el “pozo” o silo y se reduce el edificio a sus primitivas dimensiones, haciéndose varias tumbas de lajas sobre restos de la construcción anterior (RODRÍGUEZ COLMENERO, 1985).

Fig. 21. Ouvigo, Blancos (Ouvigo). Necrópolis y estructuras constructivas (COLMENERO, 1985).

33

I.1. Elementos morfogenéticos indicadores del final de las villae

En general, como para el resto del Occidente post-romano, la Península Ibérica no constituye ninguna excepción, a pesar de que la transformación de las villae tardo-romanas ha sido interpretada de forma muy diversa y ha dado lugar a posiciones tan opuestas que llevan actualmente el debate a un punto sin retorno entre las visiones que se ofrecen ‘desde el mundo romano’ y las que se realizan ‘desde la Edad Media’. En ambas prevalece, no obstante, una cierta unanimidad en atribuir a la llegada de nuevos contingentes de población, denominados genéricamente como ‘germanos’, los cambios y las transformaciones (la ruptura y el final en la secuencia ocupacional de este tipo de asentamientos rurales) que se detectan en diversos sectores de las lujosas viviendas de la aristocracia rural tardo-romana o en sus áreas productivas (CHAPELOT-FOSSIER, 1980; VAN OSSEL, 1992, 1993 b; BROGIOLO, 1996; HAMEROW, 2002; PEYTREMANN, 2003; PERIN, 2004).

En efecto, la presencia de una actividad edilicia en materiales perecederos (que analizaremos a continuación), y la de inhumaciones aisladas o de conjuntos significativos de las mismas, se han vinculado de forma casi sistemática a la presencia de poblaciones foráneas de tradición y cultura ‘germánicas’ como consecuencia del proceso migratorio emprendido por estas gentes entre los siglos IV y V a lo largo y ancho de los diversos ámbitos provinciales occidentales del Imperio. La tipología edilicia, abusivamente identificada de forma exclusiva sólo con los ‘fondos de cabaña’, sería así un síntoma evidente de la presencia de estas gentes que traerían una forma de habitar y de construir considerada en muchas ocasiones como completamente nueva y desconocida en el occidente post-romano (VAN OSSEL, 1993b; BROGIOLO 1996). De igual forma, la tumbas con elementos de vestimenta personal de procedencia foránea (con independencia de su relevancia cualitativa o cuantitativa respecto al conjunto de inhumaciones en los que se hallaban), constituían la prueba evidente de la presencia de diferentes grupos de ‘germanos’ que acabarían por finiquitar el sistema de villae que habría dominado el paisaje rural romano desde sus inicios de forma ininterrumpida.

Es evidente que, hoy en día, esta visión catastrofista y, en cierta medida, apriorística de los importantes cambios y transformaciones de los que es objeto el Occidente post-romano, no es sostenible en función de los datos que la actividad arqueológica va proporcionando, tanto en el marco de proyectos de

34

investigación de largo recorrido como, especialmente, de las numerosas excavaciones efectuadas como consecuencia de grandes obras de infraestructura de carácter público en diversas áreas europeas (autopistas de gran capacidad, red ferroviaria de alta velocidad, ampliaciones de aeropuertos, red de gas natural, etc.). Tres grandes conjuntos espaciales proporcionan actualmente en Europa occidental el mayor caudal de la ya relativamente nueva información arqueológica en este contexto: la región de Île-de-France, la vallée du Rhône y la región de Madrid.

El análisis de yacimientos desde una perspectiva diacrónica amplia, integrando el mundo prerromano, romano y post-romano, y en áreas no consideradas como centrales desde el punto de vista de la red de poblamiento actual, ha puesto en evidencia una gran complejidad en las formas de ocupación rural para el Occidente europeo romano (no todo son villae, como veremos) y post-romano (VALENTI, 1996; HODGES-FRANCOVICH, 2003; PEYTREMANN, 2003; PERIN, 2004).

Desde el punto de vista que aquí nos interesa, la compleja transformación de las lujosas residencias de la aristocracia rural tardo-romana y espacios a ellas asociados, hay dos factores que cambian radicalmente las interpretaciones que se venían realizando:

- por una parte, la edilicia en materiales perecederos (madera o técnicas mixtas) asociada o en relación a villae y asentamientos similares no sería una ‘novedad’ de época post-romana 2 (existen en el mundo romano y por supuesto con anterioridad), con lo que no es posible vincular exclusivamente su presencia a la de poblaciones foráneas ‘germánicas’ (AUGENTI, 2004). La arqueología proporciona ya datos suficientemente contrastados y claros de la presencia de asentamientos romanos tipo villae que son objeto de una importante transformación en época tardo-romana con la construcción de edificios en madera a mediados del siglo III d. C. Un ejemplo paradigmático, entre otros que se podrían citar, es el constituido por la villa de Richebourg (Yvelines, Île-de-France) (BARAT, 2003). En los años 250-260 (fase 5), la residencia principal de la villa es parcialmente remodelada, así como todo el

2 No sólo la madera es utilizada para edificaciones destinadas a vivienda, almacén, graneros, etc., sino que se constata también la existencia de estructuras ligadas a actividades productivas como el vino construidas enteramente en madera. En Luzarches (Île-de-France), se ha constatado la presencia, por vez primera para el noroeste de la Gallia, de dos prensas de vino en madera (COUTURIER, 2003).

35

conjunto de la pars urbana, a través de una nueva actividad edilicia en madera, sin ninguna ruptura cronológica. En el siglo III d. C. esta villa ha perdido su carácter residencial, pero no estamos en presencia de una reutilización parcial de las ruinas (por squatters u otras gentes que ignoren las técnicas constructivas características de la época), sino ante una reestructuración completa del asentamiento que conlleva una concentración en la antigua pars urbana de la villa y el abandono del sector agrícola. Hay una continuidad total y una transformación programada con construcción de nuevos edificios (en piedra y/o madera), suelos, hogares, silos, almacenes, graneros, establos, etc., en el marco de una economía más orientada a la comercialización que al autoconsumo. El abandono es, además, también intencionado y programado: dos antoninianos de Carausius (287-293) sellan la última fase, en plena actividad, como consecuencia de una destrucción metódica (BARAT, 2003, 11).

- por otra parte, la presencia de inhumaciones ‘aisladas’ o de conjuntos significativos de las mismas en uno o varios de los sectores de las villae, no puede ser interpretado de forma mecánica y sistemática como una interrupción en la secuencia ocupacional de un asentamiento determinado, aunque evidencie una ‘discontinuidad topográfica’ respecto al carácter unitario anterior del mismo (la pars urbana de la villa), puesto que ahora la polifuncionalidad de los espacios constituiría una característica esencial (PERIN, 2004; CHAVARRÍA, 2004; LÓPEZ QUIROGA, 2004). Estamos ante un cambio y una transformación en la funcionalidad de espacios y ambientes pero no podemos hablar de ruptura, decadencia o degradación.

En ambos casos, finalmente, la interpretación estrictamente etnicista de una tipología edilicia determinada (mixta o exclusivamente en madera) o de los ajuares funerarios está hoy en día completamente superada como único vector explicativo de la presencia de este tipo de construcciones en materiales perecederos (LÓPEZ QUIROGA-RODRÍGUEZ MARTÍN, 2000-2001; AUGENTI, 2004).

A modo de recapitulación, entre los parámetros indicadores de transformaciones en las villae tardo-romanas en Occidente podemos indicar los siguientes (Fig. 22):

36

- Actividades de tipo productivo en anteriores estancias de carácter residencial; uso habitacional ‘diverso’ (edilicia en materiales perecederos) de previos espacios residenciales.

- Configuración de áreas funerarias en sectores con función primigenia de tipo residencial o productivo.

- Construcción de edificios y complejos cultuales cristianos en áreas residenciales.

Fig. 22. Parámetros indicativos de transformaciones en las villae tardo-romanas durante la Antigüedad Tardía.

La presencia de inhumaciones (aisladas o en conjuntos significativos conformando necrópolis y /o cementerios cristianos) en ningún caso indicaría, como hemos subrayado, una interrupción en la secuencia ocupacional del asentamiento como tal. Una tipología básica de configuración de áreas funerarias vinculadas a asentamientos rurales tardo-romanos en la Península Ibérica podría contemplar los siguientes elementos:

Uso de tipo habitacional Edilicia en materiales

perecederos

Aparición de edificios y complejos cultuales cristianos

Aparición de Áreas

funerarias Necrópolis/

Cementerios

Actividades de tipo

productivo Vino/Aceite

37

a) Presencia de inhumaciones aisladas en proximidad de un área habitada o de un edificio abandonado.

b) Uso funerario de áreas productivas o de balnea.

c) Aparición masiva de inhumaciones no asociadas a edificio o complejo cultual cristiano (necrópolis) en todo el conjunto residencial.

d) Configuración de áreas funerarias en relación a un edificio o complejo cultual cristiano (cementerios) en un sector de la pars urbana.

En definitiva, la presencia de inhumaciones a partir de los siglos IV y V (aisladas o configurando necrópolis y/o cementerios), constituye un indicador del final de las villae como unidades de explotación agro-pecuaria, residencia lujosas de las elites tardo-romanas y patrón de asentamiento teóricamente predominante en el medio rural (CANTINO WATAGHIN, 1992 y 1999).

La interpretación tradicional, desde el mundo romano, que vincula la aparición de sepulturas en las villae (en sectores habitacionales y/o productivos) a una actividad de tipo parasitario y de squatters (‘ocupas’), no deja de reflejar una simplificación excesiva muy apriorística de las complejas transformaciones de las que son objeto estas unidades de poblamiento y explotación socio-económica entre los siglos V y VII. Además, esta visión contrasta en la mayoría de los casos con: la calidad de las inhumaciones; la existencia de necrópolis y/o cementerios bien organizados y estructurados; la presencia de elementos de ajuar funerario y/o inscripciones que denotan el cuidado y atención prestado a estas áreas funerarias. En este sentido, y como así lo indica la arqueología y también los textos, es posible relacionar las necrópolis y /o cementerios con edificios y complejos cultuales, construidos bien por los antiguos o nuevos propietarios (possesores y /o coloni), manteniéndose una ocupación de sectores de la villa en un contexto político, social, económico e ideológico-mental completamente diferente al existente en época tardo-romana (CANTINO WATAGHIN, 1992 y 1999).

Una cuestión que nos parece fundamental, y que no queremos dejar de señalar en relación al proceso del final de las villae (proceso en el que las destrucciones violentas en el siglo V serían más bien escasas o prácticamente inexistentes) estaría relacionada con tres aspectos que deberán ser objeto de profundo y concienzudo estudio en futuras investigaciones:

38

- por una parte, la existencia de una realidad más compleja que la que nos ofrece un mundo rural romano entendido como una sucesión ininterrumpida de villae. Existen otras unidades de poblamiento intermedias que no encajan en ese esquema y modelo tan rígido3, bien sean factorías, granjas, o pequeñas unidades familiares dedicadas a actividades productivas de tipo diverso (FRANCOVICH-HODGES, 2003; LÓPEZ QUIROGA-LOPES-FERNÁNDEZ OCHOA, 2006). Es decir, la arqueología estaría mostrando una mayor heterogeneidad y complejidad en las formas de ocupación rural en época romana y, evidentemente, a lo largo de la Antigüedad Tardía.

- por otra parte, la importancia que para la organización del sistema de poblamiento, articulación y vertebración del territorio supone el tipo de organización y estructura de la propiedad rural (VERA, 1983, 1986, 1997; ARIÑO GIL-GURT-PALET, 2004). En efecto, existen diversos modelos de propiedad (y aquí el análisis de los textos combinado con la arqueología puede ser tremendamente revelador4) que sin duda podría estar condicionando, y mucho, el tipo y la estructura del poblamiento y, por supuesto, las formas y tipos del hábitat rural en el occidente post-romano. La legislación de época visigoda (Lex Visigothorum, X, 3, 1-5), contiene disposiciones relativas a los límites de las propiedades (los antiguos termini), resolviéndose los problemas existentes al respecto en función del derecho romano y la tradición de los agrimensores. La cuestión del reparto de tierras entre hispano-romanos y germanos, en el caso de Hispania, está en el centro del debate (Código de Eurico, 276) y, con independencia de la existencia o no de grandes programas ‘estatales’ de ordenación del territorio, es evidente que la organización de la propiedad rural constituye la clave del arco del sistema de poblamiento durante la Antigüedad Tardía.

- finalmente, el estudio del paisaje y sus transformaciones (CHOUQUER, 1996-1997, 2000) proporciona informaciones que permiten comprender mejor los dos aspectos indicados anteriormente: formas de ocupación rural y estructura de la propiedad. La acción antrópica sobre el medio físico es hoy en día abordable a partir de los diagramas polínicos, aunque esto constituye en 3 Como el establecimiento artesanal de Lieusaint (Seine-et-Marne), un pequeño asentamiento ocupado sólo a finales del siglo IV o comienzos del V, al borde de una vía romana, que se compone de dos edificios de madera, uno de ellos dedicado a actividades artesanales (MARCILLE, 2003).

4 Véase, en este sentido, el modélico y pionero estudio de De Francesco sobre la propiedad rural en la región del Lazio (Italia) entre los siglos IV y VIII (DE FRANCESCO, 2004).

39

cierta medida una novedad para el ámbito hispano. Para éste contamos con datos fiables en el nordeste de la Península (área costera de la tarraconense), Pirineo oriental, tramo central del Duero, algunas áreas de Guadiana y diversas zonas del noroeste peninsular (ARIÑO GIL-GURT-PALET, 2004; LÓPEZ QUIROGA-VIERA DA SILVA, 2007). Resulta sorprendente comprobar como en territorios tan diversos (a lo que podríamos sumar los datos de otros ámbitos del Occidente europeo post-romano también coincidentes), se observa a partir del análisis de los diagramas polínicos combinado con dataciones de C14 una intensificación de la deforestación y una degradación general del medio vegetal, síntoma y consecuencia de una mayor actividad antrópica sobre el mismo. El siglo VII constituye, en este sentido, el momento de cambio con indicadores que apuntan a una menor actividad agrícola y un desarrollo masivo de la ganadería extensiva y el pastoreo en el marco de una estructura económica de tipo silvo-pastoril, especialmente activa al final de la época visigoda (ARIÑO GIL-GURT-PALET, 2004). Estas informaciones preciosas que proporcionan la palinología (para el noroeste: LÓPEZ QUIROGA-AFONSO VIERA, 2007) y las dataciones de C14 no son ajenas a la imagen ofrecida por los textos legislativos tardo-antiguos, puesto que las diversas compilaciones legislativas germánicas en Occidente muestran un paisaje no muy diferente. Además, algunas fuentes hagiográficas (Vita Fructuosi, para Hispania) evidencian una actividad importante de ampliación del espacio habitado, deforestación y una economía de tipo silvo-pastoril para amplios sectores del noroeste peninsular en el marco de las iniciativas pseudo-monásticas de tipo ‘fructuosiano’ (LÓPEZ QUIROGA, 2002, 2004, 2007; LÓPEZ QUIROGA-RODRÍGUEZ LOVELLE, 2005).

En definitiva, es fundamental, por lo tanto, cuando hablamos del final de las villae, tener en cuenta:

1. La dimensión espacial:

El proceso de transformación y final de las villae como forma hegemónica en el sistema de poblamiento rural presenta dos aspectos en sí mismos aparentemente paradójicos al constituir, simultáneamente, un punto de llegada y un punto de partida. Es evidente que el final de estos asentamientos como residencias de lujo para la aristocracia romana marcaría un punto de inflexión fundamental; pero, al mismo tiempo, las nuevas formas de ocupación que se generan en el seno mismo de las villae estarían configurando una serie de

40

elementos morfogenéticos que representarían la génesis del sistema de poblamiento característico del mundo medieval. Por ello, es preciso distinguir:

a) El final de las villae como residencias de la aristocracia tardo-romana y tardo-antigua, que fueron objeto de transformaciones radicales en la estructura y función primigenia de los diferentes ámbitos espaciales en la vivienda del propietario. En la mayoría de los casos, los indicadores de estos cambios no suponen la interrupción de la secuencia ocupacional como lugar de hábitat. Todo lo contrario, hay una comunidad (más o menos numerosa) ligada a ese asentamiento, a esa villa, y lo que ha tenido realmente lugar es una modificación de gran calado en la composición y status socio-económico de la población vinculada a esa residencia, empezando, lógicamente, por el antiguo/nuevo propietario de la misma y los coloni/servi dependientes. No olvidemos, como ha sido recordado con mucho sentido común, que el siglo V marca el momento en el que la unidad fiscal del Imperio romano se fragmenta de forma irreversible y que, por lo tanto, los circuitos annonarios dejan de funcionar a la escala macro-espacial imperial (WICKHAM, 2001, 566). En ese esquema descrito las villae vertebraban todavía un territorio estructurado en términos de propiedad, algo que ya no sería operativo a esa escala macro-espacial a partir del siglo V.

b) La presencia de nuevas formas de ocupación en diversos sectores de las villae, que es posible detectar a partir de la presencia de distintos indicadores que marcarían el ritmo e intensidad de las transformaciones: inhumaciones; edificios y/o complejos cultuales; construcciones y/o estructuras vinculadas a unidades habitacionales y edificaciones anexas (muretes de mampostería, agujeros de poste, silos, hogares, hornos, talleres de metal, etc.). En este nuevo esquema el hábitat que se configuran, compuestos por verdaderas comunidades de aldea y, por lo tanto, aldeas en la práctica, estarían representado una forma diferente de estructuración y organización del territorio.

Ambos procesos, final y comienzo, son las dos caras de la misma moneda. Las transformaciones de las villae y las modificaciones en el sistema de poblamiento hasta entonces vigente desde época alto-imperial en Occidente (con evidentes diferencias en la secuencia espacio-temporal) no se deben a factores externos (más conocidos y recurrente unos, como los movimientos migratorios de los conocidos como pueblos ‘germánicos’, más ignotos otros, que ni se mencionan envueltos en un halo de misterio casi fantasmagórico) sino a la propia dinámica evolutiva interna inherente al mundo romano en toda

41

su complejidad. Para comprender y hacer inteligible este cambio fundamental, tanto desde la perspectiva del historiador como de la del arqueólogo, se impone un obligado cambio de escala en el análisis, puesto que la dimensión espacial del proceso adquiere una importancia capital en la percepción de los tempos que marcan el final de las villae en Occidente.

2. La secuencia temporal:

Se trata, precisamente, de un factor esencial en el proceso que venimos describiendo. En efecto, la cronología y, en este caso, las crono-estratigrafías constituyen un parámetro tendente a mostrar dos extremos aparentemente irreconciliables y contradictorios: o bien nos encontramos con una secuencia estratigráfica ininterrumpida o, casi en el 100% de los casos, nos hallamos ante discontinuidades o interrupciones en la estratigrafía que generan sistemáticamente una interpretación de las mismas en términos de ruptura. Estas discontinuidades pueden deberse a un abandono de ese sector objeto de excavación en un momento determinado, lo que aboca inevitablemente a una lectura objetiva a favor de la ‘amortización de ese espacio. Pero también, y frecuentemente en el caso de las villae y asentamientos rurales similares, la interrupción en la secuencia estratigráfica puede estar motivada por un cambio de uso o función de un área concreta debido a su inadecuación en un contexto completamente diferente a aquel que originó su función primigenia. El caso más paradigmático en este sentido, aunque no el único, es el de la configuración de espacios funerarios o la presencia de inhumaciones aisladas en el seno de áreas con una función anterior de tipo residencial y / o productivo. Interpretar un cambio de este tipo como una ruptura o interrupción en la secuencia ocupacional de un lugar es completamente erróneo. La dimensión temporal posee, precisamente, un componente ineludible que obliga a contextualizar los datos (los hallazgos) en el tiempo, además de ubicarlos en el espacio, por lo que resulta a todas luces evidente que a lo largo de la Antigüedad tardía se producen una serie de transformaciones radicales en la concepción y gestión de los espacios anteriormente ocupados de forma unitaria por estas grandes explotaciones rurales. Y, sobre todo, no podemos olvidar que la propiedad rural (y con ella la explotación de los recursos y la gestión del territorio) fueron objeto de cambios irreversibles síntoma y a la vez consecuencia de la crisis progresiva del Estado y de sus mecanismos de control fiscal en las diversas provincias del Imperio romano occidental. Una de las instituciones que va a gestionar y acaparar grandes extensiones de

42

propiedades rurales y urbanas, por diversos mecanismos, es la Iglesia, a través de las aristocracias urbanas y rurales, en el marco del proceso de cristianización que actuará como correa de transmisión de los intereses de ambos para un objetivo e interés común: el control de la gestión y explotación de la propiedad.

Obviar este contexto, a la hora de analizar la transformaciones que tienen lugar en las villae y asentamientos rurales similares, aboca a una incomprensión, y por lo tanto, a una simplificación, del complejo proceso de cambio estructural y funcional al que se vieron sometidas un gran número de explotaciones y residencias rurales romanas a lo largo de la Antigüedad tardía que condujeron, como sabemos, a su final como forma hegemónica (pero no mayoritaria) de ocupación del territorio en el Occidente post-romano.