Iacopo Pirona epigrafista, «Quaderni Friulani di Archeologia» 2004

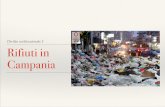

In itinere. Ricerche di archeologia in Campania.

-

Upload

beniculturali -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of In itinere. Ricerche di archeologia in Campania.

a cura di Francesco Sirano

Laavieri

In itinereRicerche di archeologia in Campania

Atti del I e del II ciclo di conferenze di ricerca archeologica nell’Alto Casertano

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania

A cura di Francesco Sirano

Lavieri editoreISBN 88-89312-20-3.Edizione © 2006 Associazione Ipermedium Comunicazione e Servizi s.a.s.Contributi © 2006 dei rispettivi autori.

Francesco Sirano / In itinere. Ricerchedi archeologia in Campania - Lavieri editore, 2006 - PaginePagine 360, cm 24 - Indice Introduzione - 1. Archeologia - I. Sirano, Francesco. ISBN 88-89312-20-3.

ComposizioneIpermedium Comunicazione e Servizi s.a.s.www.ipermedium.net

RedazioneIlaria D’Ambrosio

Volume pubblicato con il contributo dei comuni di Alife, CarinolaMignano Montelungo, Presenzano, S. Potito Sannitico, Sessa Aurunca, Teano

Materiale iconografico originaleConcessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni archeologici delle provincie di Napoli e Caserta.

Sommario

Sommario

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7di Elio Meschinelli

Introduzione soprintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Introduzione Dir Gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Premessa Sirano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D. . . . . . . . .15Pier Paolo Petrone

Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma: rapporto preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Paolo Caputo

Mondragone, località Triglione Indagini lungo la via Appia . . . . .33Maria Grazia Ruggi d’Aragona, Maria Ester Castaldo

Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam e della latrina pubblica del teatro romano di Sessa Aurunca . . . . .43Sergio Cascella

Una proposta di parco archeologico ambientale del Montemaggiore (Archeologia dei Monti Trebulani) . . . . . . . . . . .53Colonna Passaro

Teano. La scoperta del tempio di Iuno Popluna . . . . . . . . . . . . . .67Francesco Sirano

Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile . . . . . .95Nicoletta Scala

La tomba 50 della necropoli in località Torricelle di Teano . . . .109Rita Benassai

La ceramica fi gurata di Teanum Sidicinum tra IV e III sec. a.C. 121Angela De Filippis

L’antica via Teanum-Allifae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143Rosaria Sirleto, Antonio Petriccione

Nuovi documenti per la conoscenza della . . . . . . . . . . . . . . . . .163

necropoli alifana di Conca d’Oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163Gianluca Tagliamonte

Allifae e il suo ager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183Floriana Miele

L’antica popolazione di Presenzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221Pier Paolo Petrone, Enzo Monetti, Luciano Fattore

L’acquedotto romano Formose-Torelle e il grottinodella Pincera a San Potito Sannitico . . . . . . . . . . . . . .229Nicolino Lombardi

Archeologia e lavori pubblici: l’esperienza del Treno ad Alta Velocità nell’Alto Casertano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243Gabriella Gasperetti

Rufrium sannitico e romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265Domenico Caiazza

Le ville rustiche dell’ager Falernus: il territorio di Carinola . . . .287Tommaso Conti

La via Domitiana antica nel territorio di Liternum . . . . . . . . . . .299Patrizia Gargiulo

Tavole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

Introduzionedi Elio Meschinelli

L’iniziativa In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania, ricca di signifi cativi appuntamenti culturali sull’archeologia campana nell’Alto Casertano, approda ad una pluralità straordinariamente feconda di testimonianze, delle quali si accoglie l’eco nei contributi di tanti illustri ricercatori.

Nell’estate del 2002, commentando la felice stagione che vide l’avvio di un’in-tensiva utilizzazione del Teatro Romano di Sessa Aurunca, luogo di straordinaria affabulazione che accoglie da millenni la storia magnifi ca di un’antica Città d’arte e la ricanta, mi avvenne di dichiarare “beati quei Popoli che affi darono alle Pietre le memorie di quanto amarono e soffrirono e credettero nei giorni della loro esistenza terrena”.

Di essi permane vivo il segno, infatti, se lo ripropone e lo ricanta, quasi urna vocale, un magnifi co impianto teatrale, la molteplice ricchezza di straordinari se-dimenti monumentali, un corredo funerario, una necropoli che l’investigazione appassionata degli studiosi restituisce alla luce del sole.

Metafora straordinariamente felice, costantemente riproposta dal lavoro degli archeologi, quella foscoliana, che vede il divino Omero penetrare negli avelli e ab-bracciar l’urne e interrogarle, perché esse, le urne, rinarrino la storia dei popoli.

Metafora che sostanzia la fi losofi a vichiana della storia, che si vale del documento d’archivio, del dato, del reperto archeologico, della fi lologia, ma perennemente vi associa la fi losofi a, l’interpretazione, che si incarica di ricercare le mediazioni cultu-rali coerenti e struttura la narrazione storica di contesto.

L’Alto Casertano, come attesta la stratifi cazione archeologica straordinaria po-sta in luce nei contributi che, in coerente concerto polifonico, ritessono l’armonia anche dissonante di culti e po-polazioni e antropologie diverse, si rivela felicissima terra, luogo di Teatri di Pietra, in cui una pluralità di messaggi fu confi data ad edifi ci splendidi, dei quali permane rilevante, oltre il tempo, la testimonianza.

Le Amministrazioni Comunali che hanno inteso aderire ad un dibattito culturale di spessore rilevante, come quello che sostanzia i contributi accolti nella presente pubblicazione, plaudono all’iniziativa che l’ha resa possibile e formulano voti perché eventi consimili ulteriormente attestino l’interesse scientifi co e la passione culturale che la ricerca archeologica nutre per la Campania Felix, come per ogni terra che generosamente conservi vestigia nobili d’antichi eventi.

Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D.Pier Paolo Petrone

La scoperta delle vittime di ErcolanoLa scoperta nel 1982 dei primi scheletri delle vittime dell’eruzione del 79 A.D.

sull’antica spiaggia di Ercolano ha rappresentato un evento eccezionale per l’archeo-logia e la vulcanologia mondiale e una svolta nella storia degli scavi della città sepol-ta dai prodotti piroclastici dell’eruzione del complesso del Somma-Vesuvio (Tav. 1). Per la prima volta dal 1738, anno della fortuita scoperta del teatro, ci si imbatteva nelle vittime dell’eruzione rifugiatesi sulla spiaggia nel tentativo di sfuggire alla cata-strofe in atto (fi g. 1). Nelle indagini di scavo condotte dai Borboni, come attestano i diari di scavo dell’epoca, alcuni scheletri furono trovati negli edifi ci della città, ma si tratta di rinvenimenti sporadici.1

Solo molto più tardi, nella prima metà degli anni ’80 e nei primi del ’90, fu siste-maticamente indagata la spiaggia ed una serie di dodici fornici ad essa antistanti. La rimozione di immani quantità di tufo2 che seppelliva le strutture riportò via via alla luce più di 300 scheletri, la gran parte dei quali si trovava nei fornici e solo alcune decine sulla spiaggia, in più di un caso ammassati all’ingresso di questi.3 Si tratta di meno di un decimo dell’intera popolazione, stimata intorno ai 4-5000 abitanti, pur considerando che ad oggi è stato indagato solo un terzo dell’intera città ed il resto è ancora da riportare in luce.

L’assenza quasi totale di vittime nella città e la presenza di scheletri solo in pros-simità della spiaggia, insieme a suppellettili, oggetti personali e persino animali domestici (2 cani e 2 cavalli) accanto alle persone, indicano da un lato la completa evacuazione dell’abitato e dall’altro il ricovero di questi sfollati per alcune ore negli ambienti e sulla spiaggia in attesa che l’evento eruttivo terminasse. Il ritrovamento di lucerne (fi g. 2) confermerebbe una permanenza notturna o, comunque, in uno stato di oscuramento, condizione plausibile con le ricostruzioni basate sulle descrizioni di Plinio e quanto atteso in una eruzione di questo tipo.4 Il resto degli Ercolanesi è verosimile avesse trovato scampo verso Napoli, visto che l’andamento della colonna pliniana era sud-est, a causa della direzione del vento.

Le recenti indagini biogeoarcheologicheLe recenti indagini di sito – condotte da ricercatori dell’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” e dell’Osservatorio Vesuviano, in collaborazione con archeo-logi della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Pompei5 – hanno permesso di intervenire in modo sistematico in un sito che per il tipo di evidenze correlate agli

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 16

effetti di un’eruzione vulcanica costituisce certamente un unicum. Ad eccezione di Pompei, l’unico riferimento noto è dato dal rinvenimento di due vittime di un’altra eruzione pliniana verifi catasi circa duemila anni prima (3780 ± 100 da oggi), iden-tifi cate e recuperate presso Nola dall’Autore6 (fi g. 3). Per la prima volta nella storia degli scavi si è intervenuti sulla base di un progetto scientifi co interdisciplinare, fi nalizzato alla comprensione dell’impatto dell’evento eruttivo su persone e cose. Lo studio di sito, condotto da un team di antropologi, archeologi e vulcanologi, me-diante l’uso di tecniche di indagine di dettaglio, sia a livello di macro- che di micro-stratigrafi e, ha consentito l’individuazione delle relazioni tra stratigrafi e vulcaniche e stratigrafi e archeologiche, con specifi ca attenzione alle singole unità e alle strutture deposizionali dei prodotti vulcanici e dell’interazione con le evidenze archeologiche, bioarcheologiche e bioantropologiche: l’insieme di tali indagini è stato etichettato “biogeoarcheologia”.

Fig. 1 - Gli scheletri nel fornice 12 (foto dell’Autore).

17Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D.

In particolare, l’integrazione di ricerca di campo, analisi di labora-torio e modellistica ha fornito infor-mazioni originali sulle conseguenze di questa eruzione e sugli effetti meccanici, termici e chimici subiti da persone, animali, strutture e cose. L’interpretazione delle evidenze tafo-nomiche, vulcanologiche, geofi siche e biologiche ha permesso di stabilire le proprietà fi siche e le condizioni di deposizione del primo fl usso pirocla-stico (surge). In particolare, è stato dimostrato che questo primo surge, di impatto meccanico praticamen-te nullo, investì le persone ad una temperatura di almeno 500° C, ucci-dendole all’istante per shock termico fulminante e con effetti devastanti sui corpi. I risultati di tali ricerche7 hanno avuto risonanza mondiale.8

Parallelamente al lavoro scientifi -co di campo, il progetto di studio si è anche posto l’obiettivo di rendere visibili al grande pubblico le vittime dell’eruzione nel loro contesto di rin-venimento.9 Tale programma di mu-sealizzazione del sito ha portato alla realizzazione in situ di una serie di calchi quale replica fedele degli originali attraverso la collaborazione di antropologi e tecnici del settore.10 Si tratta dei calchi attualmente esposti nella mostra Storie da un’eruzione Pompei Ercolano Oplonti.11

Per la realizzazione dei calchi è stato necessario l’intervento degli antropologi per la ricomposizione degli scheletri, il cui stato di conservazione era fortemente com-promesso dalla lunga esposizione agli agenti atmosferici e dalle ripetute visitazioni. Molte ossa non erano più in connessione anatomica e spesso si trovavano spostate altrove. Solo un attento studio della documentazione grafi ca, fotografi ca e delle possibili posizioni anatomiche relative dei vari elementi scheletrici ha reso possibile una ricostruzione delle posture originarie delle vittime. Senza questo lavoro il calco non avrebbe avuto alcun valore scientifi co ed anche un impatto visivo estremamente basso, ma, soprattutto, sarebbe stato impossibile rilevare e documentare scientifi ca-mente le evidenze degli effetti dell’eruzione. Inizialmente si è dovuto compiere una

Fig. 2 - Una lucerna in bronzo accanto ad un bambino nel fornice 10 presso l’antica spiaggia

di Ercolano (foto dell’Autore).

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 18

sorta di scavo “al contrario”, attraverso il riempimento di tutti gli spazi vuoti con la stessa cenere vulcanica in cui le ossa erano inglobate, fi no alla completa ricomposi-zione di tutti gli individui. Dopo la documentazione fotografi ca e scientifi ca sono stati realizzati i calchi (fi g. 4).

La fase fi nale è stata quella dello scavo archeologico.12 Man mano che venivano riportati a vista gli scheletri nella loro interezza (Tav. 2) si è proceduto al lavoro di analisi e poi al recupero degli scheletri. In tal modo ci si è resi conto che non si trat-tava di un unico “strato” di corpi, bensì di vari livelli di scheletri sovrapposti gli uni agli altri. In un solo ambiente si è arrivati a documentare e recuperare più di qua-ranta individui, gli ultimi dei quali, in perfetto stato di conservazione, si trovavano sul fondo di sabbia dei fornici. L’intero lavoro di campo ha richiesto due anni per i due fornici indagati (il 12, 1997-98, e il 10, 1998-99).

Le evidenze tafonomiche e biologicheLo studio della stratifi cazione e della posizione originaria all’interno dei fornici

degli scheletri delle vittime ha permesso di valutare gli effetti dell’impatto con la nube ardente del primo surge sulle persone e le cause di morte.13 L’analisi comparata delle relazioni spaziali delle ossa dei singoli individui e degli individui tra loro mo-stra che la maggior parte di essi era seduta prima di morire, mentre alcuni – per lo più bambini - erano distesi nella sabbia sul fondo degli ambienti e solo qualcuno stava in piedi. In generale, l’integrità e le posizioni rilevate per gli scheletri sugge-riscono che i corpi non furono esposti ad impatto meccanico, dato in accordo con l’orientamento dei fornici rispetto alla direzioni dei fl ussi piroclastici e la posizione sulla spiaggia, dove il dislivello in corrispondenza della linea di costa rispetto alla città è di circa 15 metri.

Le ossa mostrano una serie di caratteristiche che sono indicative di esposizione ad elevata temperatura. La maggior parte dei crani presenta numerose fratture da

Fig. 3 - Il calco di una delle due vittime dell’eruzione preistorica delle “Pomici di Avellino” (3780 ± 100 da oggi) rinvenuta a San Paolo Belsito, nel nolano

(esposto nel Museo di Antropologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”).

19Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D.

esplosione e annerimenti della superfi cie esterna ed interna (fi g. 5), i residui dei quali sono stati analizzati a livello istologico.14 La presenza e il numero di tali frat-ture dipendono, oltre che dalla temperatura,15 dallo spessore dell’osso e dal grado di obliterazione delle suture craniche (risultando così correlate sia al sesso che all’età), ma anche dall’orientamento della testa nello spazio. Precipitazioni di ossidi di ferro, unico residuo della completa vaporizzazione dei tessuti e dei fl uidi corporei, si ri-scontrano sulle ossa, ma anche nella cenere a contatto con esse, al di sotto dei corpi.16 Molte ossa lunghe e anche i denti recano fratture di vario tipo, sia longitudinali che trasversali, morfologicamente simili a quelle riscontrabili nei resti incinerati di ossa umane.17 Anche in questo caso, alcune parti sono annerite e recano incrostazioni anche consistenti da ossidi di ferro.

Studi condotti in laboratorio su elementi ossei umani sottoposti a temperature crescenti sino a 1000° C circa, hanno stabilito delle correlazioni tra la temperatura e la colorazione dell’osso.18 Nella scala di riferimento ottenuta, la gradazione di colori marrone, nero, grigio e bianco corrisponde a variazioni di temperatura comprese tra i 200° C e gli 800° C. Osservazioni simili sono state fatte anche su ossa umane antiche di individui incinerati.19 La colorazione dei resti scheletrici e il tipo di frat-ture riscontrate sullo scheletro e sui denti ad Ercolano suggeriscono un’esposizione a temperature di almeno 500° C,20 valori confermati anche da studi istomorfologici in corso.21

Fig. 4 - Realizzazione del negativo in gomma siliconica del calco (foto dell’Autore).

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 20

Ulteriori indicazioni sono fornite dalla particolare contrazione rilevata per le mani e i piedi, che trovano riscontro con le posizioni assunte dalle vittime da esposi-zione al fuoco22 o di recenti eruzioni vulcaniche, sulle quali è stato possibile studiare gli effetti anche dal punto di vista medico-legale.23 Nella maggior parte delle estremi-tà è presente una iperfl essione delle dita, con le falangi prossimali fl esse dorsalmente, mentre le medio-distali lo sono ventralmente (fi g. 6). La fl essione osservata indica che i muscoli attaccati a queste ossa sono stati soggetti a contrazione istantanea do-vuta a rifl esso fl essorio nocicettivo (nociceptive o fl exor refl ex)24 indotto dall’elevata temperatura. La caratteristica posizione da lottatore (pugilistic attitude) dovuta alla fl essione degli arti quale risultato dell’accorciamento e disidratazione di tendini e muscoli post mortem, tipica delle vittime da esposizione al fuoco e vittime nei PDCs (Pyroclastic Density Currents), è solo parzialmente presente in alcune delle vittime di Ercolano. La carbonizzazione di alcune ossa, la preservazione delle connessioni anatomiche e la incipiente posizione da lottatore evidenziate indicano che i tessuti corporei, incluso i muscoli, furono rapidamente dissolti dall’intenso calore della cenere e da questa sostituiti.

In generale, le evidenze tafonomiche rilevate nel corso dello scavo e la posizio-ne naturale degli scheletri umani sono indicative della istantaneità della morte: la popolazione di Ercolano, una volta inglobata dalla nube ardente del surge, è morta istantaneamente a causa dello shock termico (fulminant shock syndrome).

Fig. 5 - Cranio di maschio adulto con fratture da calore ed annerimento della superficie esterna (individuo 11, fornice 12; foto dell’Autore).

21Le vittime ercolanesi dell’eruzione pliniana del 79 A.D.

Questi dati, integrati con le eviden-ze di trasformazioni chimiche e fi siche di sostanze organiche ed inorganiche, trovano corrispondenza con quanto evidenziato dai dati vulcanologici. Il primo surge (S1) avanzava sulla città, arrestandosi e depositandosi in massa presso la spiaggia; a differenza dei sur-ge e dei fl ow successivi, il suo impatto meccanico era trascurabile mentre la temperatura di almeno 500° C causa-va la morte e la rapida vaporizzazione dei tessuti.

ConclusioniI risultati di questi studi mostrano

come l’indagine biogeoarcheologica mirata dei siti archeologici sepolti si ri-veli uno strumento essenziale per valu-tare l’assetto del territorio al momento dell’eruzione e gli effetti causati dai prodotti vulcanici sugli insediamenti umani e sul territorio. Le innumere-voli evidenze sulle relazioni tra l’am-biente geografi co, gli eventi naturali e il contesto antropico rendono, di fatto, la Campania un riferimento mondiale per la ricerca biogeoarcheologica.

Oltre ai risultati specifi ci per l’area vesuviana, tale approccio interdisciplinare ser-ve a fornire informazioni puntuali per la valutazione del rischio vulcanico applicabili in altre aree e, più in generale, utili a tracciare le linee guida per una metodologia di ricerca scientifi ca nei siti archeologici.

Note1 Si tratta di 32 individui, come è stato possibile stabilire attraverso un riesame degli antichi diari di scavo (v. Pagano 2002).2 Le sezioni di tufo a vista sulla spiaggia raggiungono uno spessore massimo di circa 25 metri.3 Durante questi scavi solo una metà circa degli scheletri fu recuperata dalla spiaggia e da cinque ambienti, lasciando gli altri parzialmente a vista nelle restanti sei camere.4 Sigurdsson et al. 1985.5 P.P. Petrone, attuale curatore del Museo di Antropologia, e L. Fattore della “Federico II”, G. Mastrolorenzo

Fig. 6 - Contrazione dei piedi dovuta all’esposizione ad elevata temperatura (individuo 14, giovanile,

fornice 12; foto dell’Autore).

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 22

dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e M. Pagano, all’epoca delle indagini archeologiche direttore dell’Uffi cio Scavi di Ercolano.6 Cfr. Petrone, Fedele 1996 e Petrone 1999. Nel 1995, per la prima volta al mondo sono state rinvenute due vittime di un’eruzione preistorica del Somma-Vesuvio, sepolte da una spessa coltre di pomici. Chi scrive ha operato per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta nel riconosci-mento e recupero dei due individui. Gli scheletri di un uomo e di una giovane donna giacevano su di un fi anco, con le mani sul volto nell’estremo tentativo di respirare. I depositi di questa eruzione, defi nita delle “Pomici di Avellino” per la direzione e la distanza di caduta del materiale piroclastico, costituiscono un marker cronologico importante per l’archeologia in Campania che separa l’antica età del bronzo (la cosidetta “cultura di Palma Campania”) dalla media età del bronzo. Il calco della giovane donna e i reperti originali dei due individui sono esposti nel Museo di Antropologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.7 Per le pubblicazioni e i convegni vedi Mastrolorenzo et al. 1998; Mastrolorenzo et al. 1999; Petrone 1999; Mastrolorenzo, Petrone 2000; Mastrolorenzo et al. 2001 a; Mastrolorenzo et al. 2001 b; Mastrolorenzo et al. 2001 c; Mastrolorenzo et al. 2002; Mastrolorenzo, Petrone 2002.8 Hanno scritto sull’argomento le maggiori testate giornalistiche mondiali, tra cui l’ANSA, The New York Times, il Washington Post, il Los Angeles Times, il Times, il Guardian, il Daily Telegraph, la BBC, il New Scientist, The British Medical Journal, The Japan Times.9 Qualunque intervento di scavo pur costituendo l’unico mezzo per acquisire conoscenze del passato, al tempo stesso è in gran parte distruttivo e, dunque, causa di perdita defi nitiva delle evidenze di contesto.10 I diversi calchi in vetroresina sono stati realizzati ad opera della ditta IKHOS Progetti s.a.s. di Torino, di M. Pellì e G. Farelli della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Pompei e di tecnici dell’Istituto Centrale del Restauro. I calchi di dettaglio (mani e piedi) sono stati realizzati da L. Fattore e dall’Autore.11 Storie da un’eruzione. Pompei, Ercolano, Oplonti, A cura di A. d’Ambrosio, P. G. Guzzo, M. Mastroroberto, Napoli 2003.12 Per lo scavo sono stati adottati piccoli strumenti di precisione e spruzzatori ad acqua, il che ha permesso di mantenere intatte le connessioni anatomiche, data sia la fragilità dei resti che la mobilità e la poca consistenza del substrato di cenere vulcanica.13 Per una sintesi v. Mastrolorenzo et al. 2001 a.14 Le fratture del cranio sono conseguenza dell’ebollizione della massa cerebrale e del conseguente aumento della pressione intracranica. Le incrostazioni nerastre, osservate al SEM (Scanning Electron Microscope), corrispon-dono a microframmenti di osso.15 Wells 1960; Gejvall 1969.16 Geraci et al. 2002.17 Bohnert et al. 1997 e Bohnert et al. 1998.18 Holden et al. 1985 a e Holden et al. 1985 b.19 Holck 1986.20 Mastrolorenzo et al. 2001 c.21 Per le analisi istomorfologiche v. Guarino 2002.22 Knight 1996.23 Baxter 1990.24 La Motte-Campbell 1978.

Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma(Pozzuoli/NA): rapporto preliminare

Paolo Caputo

Il presente contributo riguarda la recente scoperta di un nuovo monumento della pittura funeraria osca, avvenuta nella necropoli di Cuma a ottobre 20031 nel corso di lavori di scavo effettuati in una proprietà privata. Questi hanno consentito l’ina-spettato rinvenimento, le indagini di scavo e il recupero di una tomba osca a camera ipogea, dipinta sulle pareti interne e su quella di ingresso esterna, effettuati in occa-sione dei lavori di straordinaria manutenzione a un ambiente di una masseria priva-ta, posta sul lato ovest della Via Provinciale Cuma-Licola, già Via Vecchia Palombara (corruzione dialettale del termine latino columbaria, cioè i sepolcri collettivi visibili ancora nel XIX sec. ai suoi lati) corrispondente all’antico asse extraurbano Cumis Capuam, uscente in origine dalla porta mediana delle mura settentrionali (fi g. 1). I lavori sono stati condotti nel periodo ottobre 2003/aprile 2004,2 su un’area, che corrisponde all’originario fondo Correale, già indagato dal Conte di Siracusa (1853-1855) e ubicato nel settore di necropoli posto subito a ridosso delle mura urbane su questo lato, di fronte alla Tomba “a tholos” e al Mausoleo delle “Maschere di cera”, dove in antico, e in diversi periodi della storia dell’antica città, si addensarono nu-merose sepolture (fi g. 2).

Sotto pavimenti e massetti dell’ambiente sono subito apparsi, infatti, i resti di alcuni piccoli edifi ci funerari romani di età tardo repubblicana, coperti in antico da voltine a tutto sesto, con ingresso ad arco sulla parete est, del tipo sormontato in origine da coronamento a dado fuori terra. Sotto questi resti, lo scavo ha poi rivelato altre testimonianze d’età sannitica: una tomba a cassa di tufo a copertura piana, non decorata, sotto il cui fondo, collassato nella metà nord, è stata, infi ne, individuata una sottostante tomba. Profanata in antico, o, al più tardi, nel XVIII sec., prima, cioè, dell’edifi cazione della stessa masseria, come fanno ipotizzare i dati di scavo, la tomba si presentava a camera ipogea, con tetto a doppia falda, orientata est-ovest, con ingresso a ovest (fi g. 3). Realizzata con lastre di tufo giallo (spess. cm 20), le sue dimensioni interne erano alquanto modeste (m 2,27 x 1,38; h. pareti lunghe late-rali m 1,15; h. pareti di testata e h. al culmine degli spioventi m 2,37); la tomba fu fondata ed edifi cata in una fossa appositamente scavata, coperta poi da uno spesso strato di terra, la cui disposizione e stratifi cazione non fanno tuttavia ipotizzare la forma del tumulo, bensì, piuttosto, quella di una copertura piana, che meglio si

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 24

Fig. 1 - Cuma (Pozzuoli): l’area delle necropoli come individuata dal Gabrici (da Gabrici 1913, tav.1).

25Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma

adatterebbe anche alla presenza delle altre sepolture realizzate superiormente in epo-che successive. La sepoltura era, inoltre, preceduta anche da un dromos, con pareti verticali realizzate a piccoli blocchi irregolari di tufo, uniti senza malta e forse volta superiore a conci di tufo, costruiti con lo stesso sistema, realizzato in pendenza per superare il dislivello dalla quota di m 4,45 a quella di m 5,05,3 dove alcuni gradini in tufo, superstiti, sul lato ovest dell’area di indagine, sono riferibili alla sommità della struttura architettonica di ingresso alla sepoltura. Questa, infatti, doveva individuar-la e segnalarla in superfi cie. L’esame dei dipinti fa ipotizzare che tale struttura, come si dirà più avanti, sia raffi gurata – nei suoi principali elementi architettonici, ma in maniera estremamente schematica, come vista su uno dei prospetti laterali – sulla parte sinistra della parete di falda dipinta della tomba, subito entrando a sinistra (parete nord).

La decorazione, eseguita nella tradizionale tecnica a fresco, direttamente sull’in-tonaco bianco, costituente tuttavia un sottile supporto,4 si sviluppa all’interno, al di sopra di uno zoccolo rosso dipinto sulle quattro pareti laterali, chiuso in alto da un fregio a onda nero e da una sottile striscia gialla, e sulla sommità della facciata esterna della parete breve d’ingresso. Le sagome dei personaggi e degli oggetti rap-presentati sulle pareti sono tutti contornati da una sottile linea nera, presente nella pittura di tradizione etrusco-italica.

Fig. 2 - Cuma (Pozzuoli): l’area del ritrovamento, ubicata di fronte a quella della Tomba “a tholos” (da Gabrici 1913, tav.1).

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 26

Sulla parete est, di fronte all’entrata, è rappresentata una scena di banchetto fu-nerario (Tav. 3): al centro, è un uomo sdraiato su una kline, vestito di una tunica decorata da fregi neri a onde, e di un mantello ricadente a pieghe sulla parte inferio-re del corpo. La robusta fi gura è in bruno, come quelle maschili nella pittura greca, etrusco-italica e romana; gli occhi, castano scuri, sembrano essere stati scalpellati mediante uno strumento metallico, verosimilmente un picconcino, dai profanatori, forse per superstizione, onde evitare lo sguardo del profanato; barba e capelli corti, brizzolati caratterizzano il maschio adulto, la cui espressione, dallo sguardo distac-cato, bene si addice a un defunto; l’impressione, tuttavia, è quella di un ritratto fi sionomico, piuttosto che di genere, confermato anche dalle dimensioni del naso prominente, dalle rughe sulla fronte e alla base del collo.

Fig. 3 - Cuma (Pozzuoli): pianta e sezioni AA e BB della tomba osca dipinta (rilievo grafico Arch. Andrea Padovano).

27Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma

Il personaggio esibisce una ricca corona di fi ori di melograno sul capo, con-frontabile con quelle di coeve pitture funerarie, come quelle da località Spinazzo a Paestum,5 identica a quella esibita pure dalla donna, dal viso e corpo bianchi, seduta accanto a lui, sul lato destro della rappresentazione, ma più in basso rispetto all’uo-mo, anche se su uno scanno riccamente decorato, a indicare evidentemente la diver-sa posizione maschile e femminile nel contesto sociale osco. Vestita del tradizionale costume femminile, la donna, che sembra certo caratterizzarsi come la moglie del defunto, esibisce monili d’oro, indicati dal colore giallo: due collane a semplice fi lo, due bracciali a spirale con protome di serpente, due orecchini forse “a cestello”, di tipologie riscontrabili anche da altri rinvenimenti archeologici di Cuma e di altre località campane e dell’Italia Meridionale. Le lacune di pittura agli occhi, alla fron-te e alle tempie non impediscono, tuttavia, di cogliere l’atteggiamento ieratico, o, piuttosto, intenzionalmente inespressivo della donna, forse a indicare il suo senso di dignità, rappresentandola secondo i canoni generici del tipo femminile del ceto do-minante osco. Le tracce di pittura superstite indicano pure che i capelli, come spesso è consuetudine nelle rappresentazioni femminili, erano stretti in una rete, coperta da un velo, trattenuto sulla fronte e alle tempie da una fascia rossa.6

A destra dell’uomo, dietro la kline, una giovane ancella, vestita di una semplice tunica, appena stretta in vita, è in atto di versare il vino dalla brocca, sostenuta al manico con la destra e al fondo con la sinistra, nella coppa metallica retta dalle mani dell’uomo. Davanti alla kline, di un tipo smontabile, come sembra rivelare il perno a incastro della gamba sulla sinistra della parete, è la trapeza, col piano reso in pro-spettiva per meglio evidenziare cibi e oggetti poggiati su di essa:

– un piatto circolare bianco, su cui sono due pesci neri, identifi cabili apparente-mente come sogliole, per forma e colore;

– due pani bianchi rotondi;– tra questi ultimi e i pesci, sono anche due oggetti di colore grigio scuro, di

forma quadrangolare, rettilinei su tre lati, curvilinei sul quarto: i bordi rettilinei in alto e in basso sono dotati di tre circoletti o, piuttosto, uncini, resi in nero, mentre il quarto lato curvilineo è reso in nero, nell’apparente forma di un bordo semilu-nato. Consideratane la posizione sulla trapeza, si può solo ipotizzare, al momento, che tali oggetti fossero usati per mangiare il pesce, forse per tagliarlo, con le lame, e diliscarlo, con gli uncini (?). Il colore grigio-nero sembra, inoltre, indicarne la ori-ginaria, verosimile realizzazione in un metallo prezioso, come l’argento. Finora essi si confrontano solo con la descrizione di due oggetti simili, attualmente irreperibili, rinvenuti in un’altra tomba dipinta da Cuma (Weege2 = Cu.2), che furono così de-scritti: «due laminette d’argento rettangolari coi bordi arrotondati e rigonfi ; terminano a uncino»;7

– sotto la trapeza è un piccolo levriere bianco;– davanti e sotto di essa si notano le tracce di una sinopia, tracciata in rosso con

strumenti di precisione, forse a volere indicare, all’esecutore materiale della scena,

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 28

lo spazio che, nel contesto, doveva occupare la trapeza stessa, resa poi, tuttavia, a quanto pare, diversa dal “suggerimento” fornito.

Sopra i tre personaggi pende, sospesa a chiodi, resi pure in maniera prospettica, una complessa ghirlanda di fi ori di melograno, formata da più elementi semicircola-ri, dai quali pendono tre altri elementi verticali, formati sempre da fi ori dello stesso tipo.

La scena di banchetto sopra descritta si confronta bene direttamente con le altre analoghe rappresentazioni coeve su vasi8 e, indirettamente, con le altre più antiche rappresentazioni presenti sulle pareti di alcune tombe etrusche.9

La parete nord, alla cui base era posto il lettino funerario, e quella sud mostrano, rispettivamente, due scene di danza con fi gure rese al tratto, alquanto diverse, sti-listicamente, dalle fi gure della scena principale: nella prima (Tav. 4), un suonatore di doppio fl auto, di linea straordinariamente moderna, avanza a destra di profi lo a piedi nudi, con indosso un costume formato da una corta tunica su anassiridi; ai lati due danzatrici nude, con gesto speculare, sembrano avere appena terminato una danza, mentre si levano in volo tre uccelli, identifi cabili come colombe, piuttosto che come cigni, al di sopra delle loro teste, volendo forse qui sottolineare lo svolgi-mento della scena in uno spazio aperto.

All’estremità sinistra di questa rappresentazione, a breve distanza dalla mano destra della danzatrice, si vedono, rese con spesse linee geometriche di colore grigio alquanto evanescenti, tre forme geometriche quadrangolari, sovrapposte, allineate a sinistra, le prime due dal basso allineate anche a destra, la terza arretrata a sinistra rispetto alle due inferiori di un terzo circa della larghezza. Il restauro delle pitture, inoltre, ha messo meglio in evidenza, alla base del quadrangolo di maggiori dimen-sioni, tracce dipinte in grigio, anch’esse evanescenti, di due piante su stelo, spuntan-ti dal suolo, allargate a palmetta, alte un terzo circa rispetto al quadrangolo inferio-re.10 Questa circostanza lascia ipotizzare che la presenza delle piante voglia indicare specifi camente la crescita di vegetazione, forse spontanea, in uno spazio aperto, alla base di una struttura, resa intenzionalmente di profi lo, sul prospetto laterale sini-stro. Escludendo l’identifi cazione della struttura con un altare, perché troppo alto, si potrebbe, invece, ipotizzare che i tre elementi quadrangolari sovrapposti rappre-sentino schematicamente, quelli di una struttura architettonica relativa all’ingresso della sepoltura: il quadrangolo inferiore rappresenterebbe una delle due spallette reggenti una piccola volta (il quadrangolo superiore), suggerita anche da una lieve curva dello stesso sul lato destro, sormontata a sua volta da una struttura di corona-mento, forse a timpano. Tale suggestiva ipotesi, ancora da valutare meglio, sembra in connessione con la circostanza della presenza, come detto sopra, di due gradini in tufo superstiti, posti sul lato ovest dell’area di indagine, riferibili, verosimilmente alla struttura architettonica di ingresso al dromos della sepoltura, che doveva indivi-duarla e segnalarla in superfi cie (quota m 5,05), così come in basso i resti del dromos

29Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma

sono riconoscibili da quelli delle pareti verticali realizzate a piccoli blocchi irregolari di tufo, uniti senza malta, visti ai lati della porta della tomba (quota m 4,45).

Nella seconda scena (Tav. 5), una suonatrice di doppio fl auto avanza a sinistra, producendo un elegante movimento di torsione elicoidale dalle gambe alla testa; ai lati due fi gure maschili avanzano nude a sinistra, in atteggiamento di danza sfrenata, tipica di rappresentazioni di alcune tombe etrusche,11 al suono concitato del fl auto della donna, visualizzabile dalle gote gonfi e. Sopra le teste dei personaggi tre volatili, identifi cabili come germani reali (due integri, del terzo avanzano resti di pittura) sono raffi gurati in atto di planare a sinistra, forse su uno specchio d’acqua, verosi-milmente ubicato non lontano da dove si immaginava lo svolgimento della danza: forse si voleva qui, in tal modo, alludere alla presenza del bonifi cato Lago di Licola, posto in antico non lontano dall’area della necropoli più vicina alle stesse mura set-tentrionali, e la cui etimologia dal latino ad follicolas, indicherebbe proprio il luogo frequentato da folaghe e altri uccelli palustri.12

Sulla parte superiore della parete esterna della sepoltura si leggono pure resti della decorazione pittorica: un’ampia fascia di colore giallo, delimitata da due spesse linee di colore nero, sormonta l’arco d’ingresso alla sepoltura; ai due lati e in alto si vedono resti di racemi vegetali di colore rosso bruno, dai quali pendono, ai lati dell’arco, due melograni per parte di colore rosso, frutti spesso presenti in ambito funerario italico, così come i loro fi ori, in quanto allusivi, forse per il loro contenuto, alla credenza della sopravvivenza dell’anima nella vita ultraterrena.13

Allo stato preliminare delle ricerche, l’insieme delle pitture sembra suggerire che la scena di banchetto funebre sia ambientata in un padiglione prospiciente uno spiazzo, dove, al cospetto del defunto e della moglie, si svolgono danze in suo onore, da intendersi, verosimilmente, come una sorta di “coreografi a”, tipica delle danze popolari: in questo caso, per esempio, mentre la coppia di donne ha appena termi-nato una parte delle danze, l’altra coppia di uomini ha già iniziato la sua sul lato opposto. Per quanto attiene alla rappresentazione degli spazi chiusi, si fa presente che non mancano esempi di tombe campane ambientate in spazi chiusi o padiglioni (“stile strutturale”), come in alcune dell’antica Capua.14

Escludendo che la scena rappresenti i Campi Elisi, in considerazione delle evi-denti connotazioni realistiche, la scena del banchetto funerario appare caratterizzata come forgiata su un modello campano di lontana ascendenza etrusca,15 dai valori conservativi, quali quello dei costumi osci, in particolare quello femminile, ma “armonizzata”, in questo caso, con le scene di danza, rese al tratto e con lumeggia-ture grigie, di derivazione ellenistica, o, piuttosto, ispirate alle pitture parietali delle tombe macedoni (IV-III sec. a.C.), qui evidentemente indebolite stilisticamente dalla distanza geografi ca e cronologica dei modelli originali e dalle caratteristiche peculiari della pittura funeraria italica. Tali caratteri di derivazione, che sono pure rintracciabili nel tipo di pittura, che sarà denominata “compendiaria” in età romana,

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 30

sembrano bene addirsi proprio alle pitture eseguite col solo tratto e in monocromia sulle pareti nord e sud della tomba.16

La scena sembra, inoltre, rivelarsi, piuttosto, come una rappresentazione ideo-logico-religiosa (le danze in onore del defunto, cui lo stesso assiste), del ceto domi-nante cumano, detentore di un livello di benessere e opulenza. Tale aspetto potrebbe forse essere attribuibile già all’entrata di Cuma, come civitas sine suffragio, nello Stato romano (338 a.C.), e alla conseguente ripresa dei traffi ci commerciali dei mercatores italici, dopo la verosimile, ipotetica stasi delle guerre sannitiche.

Si ritiene comunque opportuno rimandare le conclusioni sull’argomento a uno studio più approfondito e complessivo del monumento e delle altre testimonianze documentate nel corso delle indagini effettuate, anche in considerazione degli altri dati, di valenza urbanistica e topografi ca, desumibili dalle indagini eseguite. Per i criteri stilistici, tuttavia, e gli oggetti raffi gurati, oltre che per i primi confronti sopra effettuati, dal punto di vista cronologico la tomba sembra bene datarsi al 300-290 a.C.

Note1 Esso vuole necessariamente essere solo una prima analisi di dati e problemi relativi al monumento, il cui studio è in corso da parte dell’Autore, in attesa della sua edizione completa e al di là delle notizie già datene istituzio-nalmente (XLIV Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 2004), oltre che in uno degli annuali Incontri di Archeologia, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (febbraio 2004), e in due seminari di studio (maggio 2004) rispettivamente presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Lettere Clas-siche, Dipartimento di Discipline Storiche, e la II Università degli Studi di Napoli di S. Maria Capua Vetere, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, ma anche in occasione di una trasmissione televisiva realizzata per la Francia (Des racines & des ailes, France Trois, 03.03.04) e di un’altra in Italia (Passepartout, RAI 1, 18.07.05). Inoltre, dopo il preliminare restauro, recupero e trasporto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli nell’aprile 2004, per proseguirne il restauro, la sepoltura è stata esposta al pubblico durante il “Maggio dei Monumenti” (2004), la VI Settimana della Cultura (2004) e la “Notte bianca” di Napoli (29.10.2005), visibile nelle sue pareti smontate, che la compongono, in attesa della futura idonea sede di allestimento. Pertanto l’Autore si scusa sin d’ora per eventuali imprecisioni e futuri ripensamenti interpretativi.2 Con l’occasione, desidero sentitamente ringraziare: la Dott.ssa Valeria Sampaolo, all’epoca Soprintendente Reggente della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, per avere sostenuto questo lavoro; la Dott.ssa Cristina Regis, Archeologa, per avere collaborato allo scavo con la Direzione scien-tifi ca, nella persona di chi scrive; i Sigg. Gennaro Carandente e Cesare Giordano, Assistenti Tecnici ai lavori e alla logistica, nonché Operatori Tecnici di restauro, in particolare, per avere contribuito alla scoperta in fase di controllo dei lavori e quali effettivi scopritori della tomba dipinta; i loro colleghi Operatori Tecnici dell’Uffi cio Beni Archeologici di Cuma, Sigg. Eugenio Barretta, Angelo Gaudino, Raffaele Freda, per avere, unitamente ai primi e insieme al Restauratore, Sig. Pasquale Musella, collaborato al restauro preliminare sul sito, il Sig. Cesare Giordano anche presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; la Dott.ssa Luisa Melillo, Responsabile del laboratorio di restauro del MANN, e i Restauratori, Sigg. Pasquale Musella, Ciro Verde, Ciro Liberti, Maria Teresa Operetto e gli stagisti Paolo Autiero, Rossella Testa e Giuseppe Montella per la fase di restauro al MANN e per il lavoro effettuato unitamente all’Arch. Andrea Padovano, per avere realizzato il plastico in scala della tomba, ai fi ni della temporanea esposizione; quest’ultimo anche per la documentazione grafi ca, compresa quella

31Una nuova tomba osca dipinta dalla necropoli di Cuma

in scala 1:1 delle superfi ci dipinte; il Direttore dei Lavori, Capo Tecnico Geom. Antonio Taccogni, l’Ing. Strato Teano, collaboratore esterno per la sicurezza del cantiere, e l’assistente Umberto Castaldo, per avere risolto i problemi connessi allo scavo, recupero, e trasporto al MANN della tomba; il Fotografo Antonio Morello, la Dott.ssa Cristina Regis e gli Assistenti Gennaro Carandente e Cesare Giordano per la documentazione fotogra-fi ca; il Fotografo Gennaro Morgese e l’Arch. Eva Nardella per il progetto dei pannelli all’epoca realizzati; la Ditta Donato Di Meo di Bacoli (NA) e il suo personale di scavo (in particolare i Sigg. Gennaro Barretta, Maurizio Lucci, Franco Capuano, Carlo Baiano) per la competenza professionale e per avere la stessa generosamente sponsorizzato la realizzazione dei pannelli del restauro in mostra al MANN; infi ne i Sigg. Salvatore e Maria Tammaro, nella cui proprietà è stata effettuata la scoperta, per la loro esemplare pazienza, disponibilità e senso di ospitalità.3 Le quote sono riferite al livello del mare.4 Le caratteristiche del substrato pittorico sembrano analoghe a quelle riscontrate in alcune tombe dipinte da Capua antica; si veda in proposito G. Prisco, M. Valenzuela, Tecnica esecutiva di un gruppo di tombe dipinte da Capua antica, in Bollettino ICR, n.s. 1, 2000, 28-48.5 M. Cipriani et alii, I Lucani a Paestum, Fondazione Paestum, 1996, 77; A. Pontrandolfo, A. Rouveret, M. Cipriani, Le tombe dipinte di Paestum, catalogo della Mostra, Fondazione Paestum, 1998, 76, fi g. 74; A. Pon-trandolfo, Le tombe dipinte di Paestum, Ingegneria per la Cultura, 2004, 116 (fi g. 91), 117 (fi g. 92).6 Benassai 2001, 153-168.7 Benassai 2001, 82.8 Magna Grecia. Vita religiosa e cultura letteraria fi losofi ca e scientifi ca, a cura di G. Pugliese Caratelli, Milano 1988, 286 (fi g. 342), 287 (fi g. 343), 310 (fi g. 384), 311 (fi g. 385); Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, a cura di S. De Caro, Napoli 1994, 53.9 Si confrontino: Ducati 1937, tav. V.1; Romanelli 1938, tav. C.10 Ringrazio la Dott.ssa Luisa Melillo, per avermi fatto notare, nel corso di un sopralluogo, queste novità, meglio evidenziate dal restauro, in relazione alle quali lo scrivente ha potuto formulare l’ipotesi in coerenza anche con gli altri dati di scavo.11 Ducati 1937, tavv. I, III.12 R. Annecchino, Storia di Pozzuoli e della zona fl egrea, Napoli 1996, 314.13 A. Pontrandolfo, A. Rouveret, Le tombe dipinte di Paestum, Modena 1992, 35; Benassai 2001, 151.14 Benassai 2001, 130-136.15 Per la scena di banchetto funebre e di danza si confrontino: Ducati 1937, tavv. I, III, V.1; Romanelli 1938, tav. C.16 Si confrontino in particolare i dipinti eseguiti al tratto in monocromia nero-grigia e rosso bruna-rosso arancio della “Tomba di Persefone” a Vergina: La pittura parietale in Macedonia e Magna Grecia, a cura di A. Pontran-dolfo, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Beni Culturali, 2002, tavv. II.1, VIII.2.

Mondragone, località TriglioneIndagini lungo la via Appia

Maria Grazia Ruggi d’Aragona, Maria Ester Castaldo

Le struttureL’indagine archeologica in località Triglione, nell’area destinata al parcheggio del

cimitero di Mondragone, è stata condotta su incarico del Comune di Mondragone, tra gennaio e marzo del 2003, dalla dott.ssa Ester Castaldo, della Soc. Coop. Daida-los, per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta (fi g. 1).

Essa ha interessato una superfi cie di circa 250 mq (m 25 x 10) ad ovest della zona nella quale la Soprintendenza aveva già individuato, tramite saggi di scavo, un’area di frequentazione antropica molto estesa (Tav. 9).1

Lo scavo ha messo in luce una serie di ambienti contigui – 14 – prospicienti la via Appia, che si sviluppano su due fi le lungo un asse nord-sud. L’area in cui è stato effettuato lo scavo era stata precedentemente coltivata a frutteto, ma lo sfruttamento

Fig. 1 - Mondragone, località Triglione: inquadramento topografico, stralcio cartografia IGM, F. 171 II NE (elaborazione grafica G. Fiorentino).

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 34

agricolo, praticato con arature superfi ciali, non aveva alterato in modo rilevante gli strati archeologici.

Le strutture murarie affi oravano ad una quota molto elevata, a 20-30 cm di pro-fondità dal piano di campagna.

Negli ambienti sono stati distinti, sulla base di alcune caratteristiche composizio-nali, uno o più strati di riempimento, che peraltro non presentavano mai dei limiti ben defi niti. Ciò è dovuto probabilmente al modo di formazione degli strati, che si presentano come uno scarico di materiali ributtati quando l’area era stata ormai abbandonata.

Che i riempimenti fossero costituiti da uno scarico di abitato sembra essere testimoniato dalla presenza in esso di residui alimentari, quali denti di cinghiale, conchiglie di mitili e di numerose ossa di animali. Le strutture erano conservate per un’altezza massima di circa 1 metro, ma in qualche caso si seguivano solo a livello della fondazione, mentre altre strutture avevano perso gran parte del paramento. Anche le strutture meglio conservate avevano subito numerosi interventi e modifi -che; infatti, molto spesso sullo stesso setto di muro o sui lati opposti del paramento erano riconoscibili tecniche e materiali diversi (Tav. 8).

Dal punto di vista cronologico, le strutture scavate sono ascrivibili allo stesso arco temporale nel quale si collocano le evidenze messe in luce precedentemente dalla Soprintendenza Archeologica,2 compreso tra l’epoca tardo repubblicana e l’età tardo imperiale.

Fig. 2 - Mondragone, località Triglione: strutture lungo la via Appia, ambiente XXXIII.

35Mondragone, località Triglione. Indagini lungo la via Appia

Le strutture più antiche sono in opera incerta di calcare e sono databili alla fi ne del II o agli inizi del I secolo a.C.

A tale fase sono riferibili le strutture situate all’estremità est ed ovest dell’area d’indagine (ambienti XXXI, XXXII, XXXIII; ambienti XXXVII, XX), che conser-vavano muri in opera incerta, realizzata con pietre di calcare di dimensioni molto variabili, appena sbozzate, allettate su fi lari molto irregolari (fi gg. 2, 3).

Il nucleo era formato da pietrame e malta sabbiosa ed era di scarso spessore (circa 20 cm). Le fondazioni erano in calcestruzzo, con malta molto resistente e compatta, e creavano rispetto all’elevato una risega di circa 10 cm per lato.

Ancora riferibili all’impianto più antico in opera incerta sembrano essere le strut-ture dell’ambiente XL, rinvenute ad una quota notevolmente più bassa rispetto alle altre, forse non più in uso nell’ultima fase di frequentazione, di cui, purtroppo, per motivi di tempo, è stato possibile mettere in luce solo la cresta.3

Alla stessa tecnica è riferibile forse anche il muro che separa l’ambiente XXXIII dal XXXV, per il quale, però, il pessimo stato di conservazione e la perdita di buona parte del paramento non consente un’identifi cazione certa. Tracce della stessa tec-nica si individuano anche nell’angolo sud occidentale dell’ambiente XXXV, per il quale però, visti i numerosi interventi di cui è stato oggetto l’ambiente stesso, non si può escludere che si tratti di un riutilizzo. Da notare che, mentre nell’area orien-tale, messa precedentemente in luce, sono presenti numerose strutture in opera laterizia, nell’area in oggetto, tale fase edilizia è rappresentata solo da due pilastri affi ancati posti a nord dell’ambiente XXXIII.

Fig. 3 - Mondragone, località Triglione: strutture lungo la via Appia, ambienti XXXI, XXXII, XXXIII.

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 36

Si riconoscono poi alcuni rifacimenti e rappezzi, messi in opera con tecniche e materiali diversi, adoperati spesso nello stesso setto murario.

Tra questi, alcuni interventi in opera vittata con blocchetti di tufo grigio, di dimensioni irregolari, riconoscibili nel muro sud dell’ambiente XXXI (dove il rifa-cimento si imposta sui primi fi lari del muro in opera incerta) e nel tompagno della parete est dell’ambiente XXXV. Sulla stessa parete, nella parte nord, si individua, poi, un rifacimento in vittato misto, con fi lari alternati di tufelli e laterizi.

Vi sono infi ne una serie di strutture attribuibili probabilmente all’ultima fase di frequentazione, realizzate con materiali di reimpiego: laterizi, tegole fratte, pietre e blocchi di calcare di diverse dimensioni, legati generalmente con malta sabbiosa e poco resistente e assemblati con tecnica molto trascurata.

È interessante notare che le strutture siffatte chiudono sul lato nord tre ambienti – XXXIII, XXXV e XXXVII – appoggiandosi a quelle preesistenti, ma si dispongo-no lungo assi diversi; nel caso dell’ambiente XXXVII il muro nord risulta, poi, non essere parallelo rispetto a quello sud, relativo all’impianto più antico.

Sembrerebbe, inoltre, che alcuni degli ambienti risalenti al primo impianto, originariamente più ampi, siano stati successivamente suddivisi in ambienti più piccoli, forse con diversa destinazione d’uso.

Ciò si è verifi cato per gli ambienti XXXI e XXXII, il cui il muro divisorio, rea-lizzato con tegole fratte, si appoggia al muro est in opera incerta, e per gli ambienti XX e XXXVII, separati da un muro conservato solo a livello della fondazione, che è successivo al muro sud, sempre in opera incerta.

Altre trasformazioni sono visibili negli ambienti XXXIII e XXXV: nel primo, sul muro sud vi è un ampio tompagno in conglomerato, poggiato su tre grossi bloc-chi di calcare, che sembra aver chiuso o, con più probabilità, modifi cato l’accesso all’ambiente dal lato strada, mentre nell’ambiente XXXV, è stato tompagnato l’in-gresso dal lato est.

I pavimenti sono andati tutti distrutti, ad eccezione dell’ambiente XX dove sono parzialmente conservati i resti di un pavimento a lastre di laterizio, che però sembra essere pertinente non a tutto il vano, ma solo ad un’area ristretta, a pianta rettango-lare (m 1,20 x 0,80), delimitata da un muretto in conglomerato.

Infi ne, nell’angolo nord-orientale dell’ambiente XLI è conservato un rivestimen-to pavimentale in cocciopesto, con i bordi rialzati, relativo verosimilmente ad una piccola vasca (m 1,50 x 1,20)

M.G.R.d’A. - M.E.C.

37Mondragone, località Triglione. Indagini lungo la via Appia

Elementi di datazione e funzione degli ambienti Per datare la fase di abbandono del sito, in attesa di portare a termine lo studio

complessivo di tutti i materiali rinvenuti nello scavo, ci si è basati sulle forme di terra sigillata provenienti dal riempimento dell’ambiente XXXVI. Tale ambiente è stato scelto essendo l’unico nel quale si è rinvenuto in situ il crollo della copertura, sulla quale poggiava il riempimento (fi g. 4).

I dati analizzati e riportati nella tabella (fi g. 5) si riferiscono solo agli orli, per un totale di 75 frammenti. Le sigillate sono tutte di produzione africana, ad ecce-zione di un frammento di sigillata focea. La sigillata africana A4 è rappresentata da un solo frammento, di una forma per la quale non si è trovato confronto, che è da considerare residuo. Per la sigillata chiara C5 vi è un solo frammento di Hayes 57 in C3, databile secondo Hayes tra il 325 e il 400 d.C.,6 mentre sono più numerosi i frammenti di Hayes 73B in C4, che si colloca tra la fi ne del IV sec. d.C. e il terzo venticinquennio del V sec. d.C.7 e quelli in C5 (Hayes 84,8 85A e 85B9), databili alla seconda metà del V sec. d.C.

Nell’insieme la sigillata chiara C costituisce il 17,3% della terra sigillata, mentre la classe di gran lunga più attestata è la sigillata chiara D10, che rappresenta il 77,3% del totale.

Limitandoci a considerare solo i contesti più vicini, si nota che il rapporto per-centuale tra i frammenti di sigillata chiara D e chiara C è molto vicino a quello

Fig. 4 - Mondragone, Località Triglione: strutture lungo la via Appia, ambiente XXXVI.

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 38

riscontrato a Napoli nelle Terme di Carminiello ai Mannesi nella fase VI, datata alla metà-terzo quarto del V sec. d.C., dove però il riferimento è sul totale dei frammen-ti,11 mentre si discosta leggermente da quello riscontrato a Roma nel Saggio P del Tempio della Magna Mater,12 contesto datato tra il 430 e il 475 d.C.

Le forme più frequenti sono la Hayes 6113 che costituisce il 27,5% delle forme della D e il 21,3% del totale degli orli, la Hayes 91A-B14 (20,6%; 16% del totale), la Hayes 80/8115 (15,5%; 12 % del totale ) e la Hayes 6316 (13,7%; 10,6% del totale). Da sottolineare che tra le Hayes 61 si distinguono tre 61A e tredici 61B, all’interno delle quali si riconoscono diverse varianti: le più numerose si accostano alla forma indicata da Bonifay come variante tarda n. 3, con profi lo ad “S”, mentre una è vicina alla variante n. 5.17

Nell’insieme le prime tre forme rappresentano il 63,6 % degli orli della D e il 49,3 % del totale della sigillata. Esse risultano le tre forme prevalenti anche a Napoli nella fase VIC18 e a Roma, sia nel Tempio della Magna Mater,19 che nel contesto della Schola Praeconum datato al 430-450 d.C.,20 dove variano però alcuni indici.

Abbastanza numerosi anche i frammenti di Hayes 67,21 che all’interno della sigil-lata chiara D costituiscono il 12 % degli orli.

Interessante, poi, la presenza di due frammenti di Hayes 69,22 forma non molto diffusa e assente tra i materiali di Napoli.

Sono attestati poi un frammento di Hayes 76,23 uno di 53B24 e infi ne uno della forma Atlante XXXIX,7.25

Classe Tipo N. orli % per produzione % sul totale dei frr.SCA non id 1 1,3SCC H. 57 1 7,6 1,3

H. 73B 6 46,1 8H. 84 1 7,6 1,3

H. 85A 2 15,3 2,6H. 85B 3 23 4

SCD Atl.XXXIX,7 1 1,7 1,3H. 53B 1 1,7 1,3H. 61A 3 5,1 4H. 61B 13 22,4 17,3H. 63 8 13,7 10,6H. 67 7 12 9,3H. 69 2 3,4 2,6H. 76 1 1,7 1,3

H. 80/81 9 15,5 12H. 91A-B 12 20,6 16H. 99B 1 1,7 1,3

Produz. nn.126-128 2 2,6Sigillata focea H. 3C 1 1,3

Fig. 5 - Numero degli orli per produzione e tipo.

39Mondragone, località Triglione. Indagini lungo la via Appia

Le forme della sigillata chiara D fi n qui esaminate si collocano tutte entro la pri-ma metà o al massimo il terzo venticinquennio del V sec. d.C., mentre l’unica forma databile al VI sec. d.C. è costituita da un frammento di Hayes 99B.26

La sigillata microasiatica è rappresentata da un solo frammento di sigillata focea (Late Roman C - Phocean Red Slip Ware)27 Hayes 3C, che si afferma nel terzo ven-ticinquennio del V sec. d.C.28 Sono stati poi rinvenuti due frammenti con pareti molto sottili (circa 3 mm) e orlo indistinto, caratterizzati da una argilla rossiccia e da una vernice rosso scuro, con superfi cie granulosa. Per questo materiale il confron-to più stretto è rappresentato dalla “Produzione fi g. 73, nn.126-128” delle Terme di Carminiello ai Mannesi a Napoli,29 dove questa produzione, per la quale è stata ipotizzata una provenienza nord-africana, è attestata con maggiore frequenza negli strati della prima metà del V sec. d.C.

La maggior parte delle forme prese in esame si data, dunque, entro la metà del V sec. d.C.; esigua è la presenza delle forme che si affermano a partire dalla metà del V secolo (H84, 85A e 85B n C5, Hayes 99B in D) e, soprattutto, sembrano mancare le forme caratteristiche della seconda metà del V sec. e degli inizi del VI sec. d.C.

Questi dati inducono a collocare l’abbandono dell’area in esame ai decenni cen-trali del V secolo, datazione che potrà essere confermata solo dallo studio comples-sivo dei materiali.

Di grande interesse si presentano anche gli altri materiali rinvenuti nel riempi-mento degli ambienti, sia per la notevole quantità e varietà dei reperti sia per l’ampia differenziazione tipologica all’interno delle classi ceramiche.

Essi testimoniano una continuità di frequentazione del sito in pieno V sec. d.C., probabilmente in un’area più ristretta, ma sicuramente poco lontana, e risultano particolarmente signifi cativi in quanto relativi ad un periodo per il quale a Sinuessa mancano evidenze archeologiche,30 mentre per il territorio, con la sola eccezione delle ville di Posto e di S. Rocco, i dati provengono soprattutto da indagini di su-perfi cie.31

Un’elevata percentuale è rappresentata da frammenti di ceramica comune – mol-ti dei quali con decorazione a bande o incisa – e da cucina, ma anche di grossi contenitori (situle e dolii); numerosi anche i frammenti di anfore sia africane che di fabbricazione orientale.

Interessanti, poi, i reperti in marmo, soprattutto lastre di rivestimento di diverse va-rietà, ma anche alcuni frammenti architettonici, tra cui una base modanata e un piccolo capitello. Sono stati rinvenuti inoltre numerosi frammenti di vasellame in vetro.

Da segnalare anche il rinvenimento di tre frammenti con iscrizione, attualmente in fase di studio.

Particolarmente articolato si presenta, poi, il repertorio degli oggetti metallici sia in bronzo che in ferro. Tra quelli in bronzo, oltre a qualche oggetto di ornamento (uno spillone, alcuni pendagli, un bracciale), vi erano anche elementi di rivestimen-to, tra cui diverse guarnizioni in lamina per piccole serrature.

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 40

Numerosi anche gli oggetti in ferro, in discreto stato di conservazione, tra cui attrezzi agricoli, coltelli, catene, chiodi. Assai elevato anche il numero delle monete, per la maggior parte di piccolo nominale, rinvenute quasi tutte in pessimo stato di conservazione

Per quanto riguarda la funzione degli ambienti scavati, va innanzitutto ribadito che essi erano parte integrante di un complesso molto più ampio, i cui limiti ancora non sono stati individuati, di cui allo stato attuale è stata messa in luce un’esten-sione di oltre 1200 mq, per il quale era già stata proposta una identifi cazione come mansio.32

Considerando nello specifi co solo il gruppo di ambienti fi n qui esaminati, può essere utile evidenziare alcuni aspetti che possono fornire qualche ulteriore indizio interpretativo. Gli ambienti erano preceduti probabilmente da un portico con pi-lastri, aperto sulla strada, di cui restano tre basamenti. Un altro elemento di sicuro interesse è rappresentato, poi, dall’ambiente XXXVI, aperto sia sul lato strada che su quello opposto (fi g. 6) e che immette in un’ampia area aperta.

L’ambiente, come si è detto, è anche l’unico in cui è stato rinvenuto il crollo in situ della copertura, costituita probabilmente da una tettoia ad unico spiovente, composta di sole tegole. Esso potrebbe dunque essere interpretato come un ingresso con tettoia, che poteva consentire l’accesso dei veicoli senza creare intralcio lungo il percorso principale. Tale ipotesi sembrerebbe confermata dal fatto che, nella zona antistante, la via Appia crea un piccolo slargo, proprio in direzione dell’ambiente XXXVI.

Diffi cile risulta invece identifi care la destinazione degli altri ambienti, alcuni dei quali potrebbero essere interpretati come tabernae soprattutto per la loro posizione a ridosso della strada, anche se mancano ulteriori elementi di riscontro, essendo stati completamente espoliati. Una funzione di servizio o di tipo artigianale potrebbe aver avuto il piccolo vano situato nell’ambiente XX, collegato per altro ad una lunga canaletta di scolo delle acque.

La diffi coltà, per il momento, di una più precisa identifi cazione dipende dalla problematicità, verifi cata in molti casi, della distinzione tra le mansiones e le ville rustiche, complessi che, pur avendo funzioni diverse, potevano avere degli elementi costitutivi comuni.33

Le mansiones, infatti, erano predisposte non solo al ricovero e al cambio degli animali, ma anche al pernottamento dei viaggiatori e disponevano spesso di un im-pianto termale, di tabernae e talvolta di piccoli edifi ci di culto.

È molto probabile poi che alcune ville poste in prossimità di importanti vie di comunicazione avessero una duplice funzione, e destinassero una parte dell’edifi cio all’accoglienza dei viaggiatori.34

L’identifi cazione specifi ca di questi complessi risulta in ogni caso ancora molto problematica, anche a causa di una certa scarsità di dati di scavo, che appare partico-larmente rilevante per l’Italia meridionale,35 ma soprattutto di analisi tipologiche.

41Mondragone, località Triglione. Indagini lungo la via Appia

Tuttavia, alcune delle caratteristiche descritte sembrerebbero rafforzare l’ipotesi che almeno una parte degli ambienti svolgesse funzioni assimilabili a quelli di una mansio: in particolare la presenza del porticato sulla strada, l’ingresso con tettoia che immette in aree aperte, che potevano fungere da cortile di accoglienza, oltre natu-ralmente alla immediata vicinanza ad una importante via di comunicazione, sono elementi riscontrati anche in diversi siti identifi cati come mansiones.

In particolare, i confronti più stringenti sono ravvisabili nella mansio Ad Vacanas sulla via Cassia, dove sono presenti una serie di ambienti interpretabili come taber-nae, aperti sulla strada e preceduti da un porticato,36 e nelle strutture di Settecamini sulla via Tiburtina, dove il porticato immette in un ampio cortile.37

Tali ipotesi potranno, comunque, essere ulteriormente chiarite col proseguire degli studi, cosi come è ancora da approfondire il rapporto tra le strutture fi n qui esaminate e quelle rinvenute a poca distanza, all’interno del moderno cimitero di Mondragone38 nelle quali è stato riconosciuto il centro pubblico del Pagus Sarcla-nus.39

L’area presa in esame presenta, dunque, elementi e problematiche di grande interesse, che andranno ulteriormente approfonditi e a cui lo studio dei materiali fornirà, senz’altro nuovi indizi interpretativi, relativi sia alle fasi di vita che di ab-bandono del sito.

M.E.C.

Note1 Per quanto riguarda questo settore cfr. Ruggi d’ Aragona in Ruggi d’Aragona, Sampaolo 2003, 156-158.2 Ruggi d’ Aragona in Ruggi d’Aragona, Sampaolo 2003, 157.

Fig. 6 - Mondragone, località Triglione: strutture lungo la via Appia, ambiente XXXVI.

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 42

3 Da notare che i muri di quest’ambiente presentavano uno spessore - circa 60 cm - maggiore rispetto a quello delle strutture relative agli ambienti prospicienti la strada (35 - 40 cm), che erano realizzati anche con una tec-nica costruttiva più rozza. Ciò può essere dovuto alla diversa funzione degli ambienti o a motivi di tipo statico, come ad esempio l’assenza di un livello superiore per gli ambienti affacciati sulla strada. 4 Hayes 1972, 289; Atlante 1981, 19.5 Hayes 1972, 67-133; Atlante 1981, 58-78.6 Hayes 1972, 92; Atlante 1981, 66.7 Hayes 1972, 121-124; Atlante 1981, 72-73.8 Hayes 1972,132-133; Atlante 1981, 69.9 Hayes 1972, 133; Atlante 1981, 73.10 Hayes 1972, 291-298; Atlante 1981, 78-117; sui centri produttivi Mackensen 1998, 23-39; Tortorella 1998, 41-69.11 Soricelli 1994, 147. Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Soricelli per i preziosi suggerimenti.12 Carignani et al. 1986, 27-31.13 Hayes 1972, 100-106; Atlante 1981, 83-84.14 La condizione molto frammentaria dei vasi di questa forma non consente di attribuirli con certezza all’uno o all’altro tipo. Hayes 1972, 140-144; Hayes 1977, 289; Atlante 1981, 105-107; di recente Tortorella 1998.15 Hayes 1972,127-128; Hayes 1977, 283; Atlante 1981, 104.16 Hayes 1972, 109; Atlante 1981, 85-86.17 Bonifay 1998, 71-77.18 Soricelli 1994,158 Tab.19.19 Carignani et al. 1986, 27-43.20 Whitehouse et al. 1982, 54-101.21 Hayes 1972, 112-116; Atlante 1981, 88.22 Hayes 1972, 118; Atlante 1981, 89; di recente Hayes 1998, 10.23 Hayes 1972, 124-5; Atlante 1981, 89-90.24 Atlante I, 87. Anche questa forma non è attestata tra i materiali di Carminiello ai Mannesi.25 Atlante 1981, 90.26 Hayes 1972, 152-155; Hayes 1980, 516; Atlante 1981, 109-110; Tortorella 1998, 43.27 Hayes 1972, 323-370; Hayes 1980, 525.28 Hayes 1972, 337; Atlante 1981, 232.29 Soriecelli 1994, 139-141.30 Per Sinuessa e il suo territorio cfr. Gasperetti 1993, 59-69; Crimaco 1993, 49-52.; Proietti 1993, 71-76.31 Per le villa di Posto cfr. Cotton 1979; per quella di San Rocco, Cotton, Metraux 1985.32 Ruggi d’Aragona in Ruggi d’Aragona, Sampaolo 2003, 157.33 Per una analisi complessiva del problema cfr. Mezzolani 1992, 105 segg., con bibliografi a generale.34 Uno degli esempi più signifi cativi in tal senso è rappresentato dalla villa-mansio di Albisola, in Ligura (indicata sulla Tabula Peutingeriana come Alba Docilia) posta lungo la via Iulia Augusta. L’impianto è articolato in diversi settori, di cui quello abitativo, con impianto termale, è distinto da quello produttivo, al quale si affi ancano i cubicula per i viaggiatori. Cfr. Tinè Bertocchi 1971, 64-66; Tinè Bertocchi 1976, 113-122; Tinè Bertocchi 1978, 95 segg..35 In Campania è notizia recente il ritrovamento di un asse stradale affi ancato da una struttura interpretata come mansio con fase di abbandono databile al III-IV d.C., situata nel Comune di Teverola all’incrocio tra la via Appia ed i Regi Lagni. Cfr. Laforgia, De Filippis 2002, 43-44; sulle stationes in Calabria cfr. Crogiez 1990, 389-431.36 Gazzetti 1985, 39-56; Gazzetti 1986, 155-165.37 Caiola et al. 1986, 678-690; Messineo 1987, 135-138 con bibliografi a precedente.38 Ruggi d’Aragona in Ruggi d’Aragona, Sampaolo 2003, 152-153.39 De Caro 1999 b, 367-368; per l’ipotesi di individuazione nelle strutture del cimitero di un villaggio rurale, identifi cato con il Vicus Papius, parte di un sistema di vici afferenti al Pagus Sarclanus cfr. Crimaco 2002, 95-97.

Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam e della latrina pubblica del teatro romano di Sessa Aurunca*

Sergio Cascella

È oltremodo diffi cile offrire in forma succinta, ma al tempo stesso esaustiva, i risultati della seconda campagna di scavo effettuata, nel corso del 2003, nell’area del teatro romano di Sessa Aurunca.1 Infatti, la mole di dati recuperata circa l’architet-tura e le dinamiche di abbandono e seppellimento delle evidenze scavate è tale che avrebbe richiesto uno studio ben più approfondito. Ciò nonostante si è scelto di fornire il presente contributo come edizione assolutamente preliminare delle princi-pali risultanze dello scavo. Considerato che già nel corso del primo lotto di lavoro2 era apparsa evidente l’entità dei resti che si estendevano alle spalle dell’edifi cio sce-nico, in questa seconda tranche di scavo, la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta ha ritenuto conveniente da un lato completare il disseppellimento di quelle parti del teatro che non erano state ancora portate in luce, e dall’altro indagare, per quanto possibile, la zona postica alla scena. Questa è occupata dalla porticus post scaenam, che è stata completamente portata in luce, dal relativo piazzale antistante e dalla latrina pubblica, questi ultimi purtroppo solo parzialmente esplorati (fi g. 1).

Fig. 1 - Sessa Aurunca, teatro romano: pianta ricostruttiva.

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 44

Il sito, che è contraddistinto da dislivelli in parte naturali e in parte modifi cati per accogliere la cavea del teatro, ha ai suoi piedi un pianoro, di forma grosso-modo triangolare, con il lato di base corrispondente all’asse N-S lungo il quale si organizzano il frontescena e le due basiliche laterali. Per la realizzazione di que-sti edifi ci si rese necessaria una massiccia regolarizzazione artifi ciale del pendio roccioso, che ancora oggi mostra improvvisi salti di quota convergenti verso il vallone “Fossitiello”, forse coincidente con una strada antica che si riallacciava alle percorrenze che menano verso la via Suessa-Minturnae.3 Ovviamente una simile orografi a ha sicuramente fortemente condizionato sia l’architettura del teatro, che le sistemazioni adiacenti. Difatti, il salto di quota meridionale, compreso tra l’area dell’antico foro e il teatro, fu oggetto di imponenti opere di sbancamento che permisero la creazione di un piano edifi cabile per la costruzione della monu-mentale basilica meridionale e della relativa scalea di collegamento con la viabi-lità cittadina. A settentrione, invece, la scarpata rocciosa che delimita la cavea, condizionò l’orientamento (E-O) e le dimensioni della connessa basilica, la cui planimetria non è speculare a quella meridionale, ed inoltre, essendo essa limitrofa alla campagna circostante, risultò poco adatta ad assolvere la funzione di grande foyer rappresentativo, ed ebbe quindi principalmente lo scopo di redistribuire le percorrenze comprese tra la parodos settentrionale e la porticus. In ogni caso, come era uso comune, le due basiliche furono disposte lateralmente all’edifi cio scenico formando con la facciata del portico posto dietro di essa, una successione di co-struzioni dal grande impatto scenografi co e monumentale estesa per una lunghez-za complessiva di 130 m.

Dato che la particolare morfologia dell’area non permetteva la costruzione del classico quadriportico4 che di solito si dispone alle spalle della scena dei teatri, ven-ne realizzata una sorta di stoa rettilinea a due navate, chiusa a nord e a sud dalla fronte occidentale delle due basiliche e a est dalla facciata postica del frontescena.5 Il piazzale antistante, indagato per il momento solo per una porzione molto piccola, limitata sostanzialmente ai primi 5 m lungo la fronte, aveva una forma irregolare, probabilmente trapezoidale, con il lato nord delimitato dalla facciata sud della latri-na pubblica, mentre il versante meridionale è defi nito da un lungo muro in opera reticolata che ha una giacitura divergente (NE-SO) rispetto agli assi di sviluppo del teatro, essendo ad esso preesistente. Infatti, la porzione del declivio meridionale, risparmiato dagli sbancamenti per la costruzione della relativa basilica, conserva il suo pendio originario delimitato alla base da un muro di contenimento che ad E si raccordava con la fase più antica della scalea d’ingresso al teatro, mentre a O inglo-bava tratti in opera quadrata di blocchi di tufo, con andamento a scarpa, relativi alla primitiva murazione della colonia latina. Scavi, ancora in corso, hanno interessato l’area soprastante questa struttura, rilevandone la natura sostruttiva. In realtà questo muro costituiva la basis di una grande domus suburbana, che disponendosi su terraz-

45Nota preliminare sullo scavo della porticus post scaenam...

ze digradanti, occupava il pendio compreso tra l’attuale Porta dei Cappuccini e lo spiazzo antistante la porticus.

Quale fosse la delimitazione occidentale del piazzale al momento non è dato sapere, così come ad un primo esame l’imponente deposito di blocchi architettonici di tufo, che si disponeva lungo quasi tutta la fronte della porticus, potrebbe essere re-lativo ad un edifi cio medio o tardo repubblicano, distrutto in epoca tardo imperiale, con evidenti fi ni spoliativi, forse localizzato al disotto di quel che resta dell’uliveto della “Gagliardella”. Ovviamente solo lo scavo integrale di tutta l’area potrà chiarire la natura di questi ultimi rinvenimenti e la sistemazione della scarpata occidentale.

Le strutture murarie della porticus mostrano le due principali fasi edilizie che caratterizzano il teatro romano di Sessa Aurunca: la prima, d’età augustea, contrad-distinta da strutture in opera quadrata, e la seconda, d’età antonina, testimoniata degli imponenti rifacimenti in opera mista e laterizia voluti da Matidia Minore.6 La porticus, che si estende per una lunghezza di 56 m, ha una pianta contraddistinta da due navate (largh. 5 m l’una) accostate per i lati lunghi (fi g. 2). Quella più interna comunicava a N e a S con le relative basiliche tramite due ingressi speculari, di cui quello meridionale (fi g. 2, n.1) è particolarmente ben conservato. Si tratta di un vano (largh. 2,10 m) con tre gradini in blocchi di tufo (pedata di 45 cm; h. 20 cm) che raccordano la quota del pavimento del portico con il livello di calpestio della basilica, sottoposto a questo di circa 55 cm. Il braccio più esterno, corrispondente

Fig. 2 - Sessa Aurunca, teatro romano: pianta ricostruttiva della porticus post scaenam e dell’edificio scenico.

In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania 46

alla facciata del portico, mostra, invece, l’ingresso meridionale (fi g. 2, n.2), costi-tuito da un ampio portale (largh. 4 m) che immetteva nella basilica lungo la navata antistante il ninfeo del Nilo, mentre quello settentrionale (fi g. 2, n.3), più piccolo (largh. 2,35 m), permetteva l’ingresso nell’angolo SO della basilica. Delle strutture originarie dell’età di Augusto restano, oltre ai lacerti del muro di fondo dell’edifi co scenico, la prima e parte della seconda assise di blocchi (largh. max 1,40 m - min. 40 cm; lungh. 90 cm; h. 60 cm) che delimitano la parete sud della basilica settentriona-le e quella nord della basilica meridionale, strutture che per la loro natura vennero quasi completamente spoliate.

Ben conservato è, invece, il basamento in blocchi di tufo della fronte del portico. Il fatto che esso, nelle porzioni lasciate libere dagli interventi posteriori, non riveli tracce di piedritti o plinti di colonne fa ipotizzare che i successivi pilastri medio imperiali abbiano occupato la medesima posizione di quelli che probabilmente nella fase augustea costituivano l’elevato della porticus, rendendo quindi sostanzial-mente immutata la planimetria dell’edifi cio. Un piccolo saggio, effettuato ai lati del basamento, ha rivelato che i blocchi di tufo poggiano su una trave in calcestruzzo che funge da fondazione. Questa è eseguita in cavo armato, come testimoniano le impronte di tavole e paletti in legno lasciate sulla malta, mentre i pochi reperti ce-ramici recuperati confermerebbero una datazione all’età augustea per l’impianto del basamento del portico. Infi ne, sul lato esterno di questa struttura fu addossata una serie continua di blocchi di tufo sagomati per accogliere la canaletta atta allo scolo delle acque meteoriche che displuviavano dalla copertura del portico.

Come si vede la esiguità dei resti non ci consente alcuna ipotesi ricostruttiva del-l’elevato della prima fase, che in ogni caso dovette subire i danni conseguenti ad un evento sismico o ad un cedimento statico, verifi catosi forse tra la fi ne del I o l’inizio del II sec. d.C. Infatti, com’è testimoniato dalla monumentale iscrizione trovata nella basilica meridionale, il portico venne completamente ricostruito da Matidia Minore.7 I massicci interventi in opera laterizia e mista, che in parte inglobarono le strutture precedenti, collegarono in un unico complesso sia il rifacimento delle due basiliche che la porticus post scaenam, che venne adeguata ai nuovi canoni estetici e funzionali della media età imperiale.