Imagens de mulheres em Margarida Gil e Teresa Villaverde

Transcript of Imagens de mulheres em Margarida Gil e Teresa Villaverde

1

Novas & velhas tendências

no cinema português contemporâneo

ENSAIOS

Fig. 1. Esquema sinóptico das oposições pertinentes (designação de Pierre Bourdieu)(1).

Imagens de mulheres em Margarida Gil e Teresa Villaverde

Vanessa Sousa Dias

No colóquio internacional Três Dias sobre o Racismo, de Junho de 1991, cujas

participações se encontram compiladas no livro Racismo e Modernidade, sob

direcção de Michel Wieviorka, a psicanalista e politóloga francesa Antoinette

Fouque analisa a problemática da misoginia, colocando em evidência o facto de

certos tipos de discriminação – com base na etnia, na nacionalidade, na língua, na

cultura, entre outras – terem merecido, ao longo do séc. XX, uma atenção por parte

dos Estados que contrasta largamente com a omissão e desresponsabilização face à

discriminação com base no género. Se é verdade que nos movemos numa

sociedade que se preocupa progressivamente com a defesa de valores

2

democráticos que igualizam os seres humanos – sob a égide da não discriminação e

da promoção da igualdade –, reconhecemos também que a discriminação com base

no género parece ter criado raízes que fundamentam diferenças tão incongruentes

como a diferença salarial entre homens e mulheres1 ou como atitudes

generalizadas de tratamento desigual que têm sido, em grande medida,

promotoras de um sem número de tratamentos cruéis e degradantes que

continuam a ameaçar a segurança das mulheres, como a violência doméstica, a

violação, agressões físicas e verbais, o incesto, em tempos de paz ou de guerra (2).

O objecto do presente ensaio não é o desenvolvimento da particularidade do

discurso de Antoinette Fouque, mas sim a representação do lugar das mulheres

nas sociedades ocidentais, e, mais especificamente, a forma como o cinema (em

exemplos portugueses) se alimenta das representações da mulher fabricadas em

sociedade.

As problematizações enunciadas por Antoinette Fouque a propósito do

constante esquecimento (por parte de homens e de mulheres) das dinâmicas que

actuam diante e sobre o ser humano, conduzem-nos imediatamente ao que Pierre

Bourdieu teorizou como sendo a dominação masculina e a construção social dos

corpos; de acordo com Bourdieu, a construção social dos corpos tem como

principal referente a própria corporeidade biológica: é ela que está na base da

divisão entre sexos, sendo tida como algo de natural e inquestionável,

precisamente pelo facto de estar incorporado nos corpos sociais e por actuar ao

nível dos sistemas de percepção, do nosso pensamento e acções.

No seu livro A Dominação Masculina, Bourdieu parte da análise etnográfica

da sociedade histórica dos Beberes da Cabília estabelecendo, a partir daí, o

esquema sinóptico das oposições pertinentes, um instrumento de socioanálise do

inconsciente androcêntrico que convida à desmistificação da construção social dos

corpos feminino e masculino, permitindo ainda questionar categorias e atributos

tidos como naturais e que permanecem activos nas sociedades ocidentais. A

experiência que temos do mundo passa, também, pela apreensão de uma divisão

socialmente construída entre sexos como se estes fossem naturais, evidentes, logo

3

reconhecíveis (porque são social e inconscientemente aceites) e passíveis de ser

representados com base em princípios aprendidos, interiorizados – incorporados,

diria Bourdieu – nos nossos corpos e nas nossas estruturas de pensamento-acção.

Interessa acrescentar, sumariamente, que a ordem social em que nos movemos

funciona como uma máquina simbólica, que ratifica e confirma, a todo o momento,

a dominação masculina e androcêntrica em que assenta. Isso é possível, em boa

parte, graças aos efeitos de legitimação e de violência simbólica que, em certos

sentidos, conduz a que os próprios dominados – neste caso as mulheres (3) –

contribuam e promovam, por vezes sem noção disso, a dominação masculina (4).

Estas linhas de pensamento de Pierre Bourdieu permitem treinar um olhar

que aprofunda as características atribuídas, ou associadas ao sexo feminino –

características que unificam todos os seres de um género específico e que, ao

mesmo tempo, o tornam oposto a outro género; e permitem também promover um

pensamento crítico sobre a imagem da mulher nas sociedades ocidentais

contemporâneas. Neste sentido, torna-se pertinente deslocar estas questões para o

cinema, na sua qualidade de veículo que desempenha uma função de legitimição no

que respeita à promoção de imagens – positivas ou negativas – de actores sociais,

trabalhando frequentemente a partir de dominadores comuns de grupos sociais

para dar uma certa imagem e uma certa ideia da interioridade das personagens. Ou

seja: o cinema recorre, tendencialmente, fundamentalmente e com frequência, a

traços característicos e identificáveis, para englobar um sem número de sentidos –

pense-se na própria música, que com alguns acordes de acordeão nos introduz, na

qualidade de espectadores, em Itália ou em Roma (5) ; tais traços funcionam como

infra-estrutura (sustentando, assim, tudo aquilo que supostamente lhes subjaz).

Ao nível das representações e dos estereótipos da mulher – o que é que

caracteriza uma mulher; que imagens da mulher se promovem actualmente no

cinema português – interessa perceber sobre que tipo de estrutura está o cinema a

trabalhar quando nos introduz uma personagem feminina, especialmente se

pensarmos o protagonismo no feminino. Para efeitos de análise, seleccionámos

quatro filmes de duas realizadoras portuguesas, Margarida Gil – Relação Fiel e

Verdadeira e Adriana – e Teresa Villaverde – Água e Sal e Transe –, sendo que o

4

primeiro critério que orientou esta selecção residia no género das realizadoras e

das protagonistas; não obstante esse primeiro aspecto, interessou a redução deste

ensaio à produção nacional compreendida entre o final dos anos 80 e a

actualidade, tendo especificamente em conta casos de realizadoras que se

destacassem pelo volume de trabalho e pelo reconhecimento nacional /

internacional. Um terceiro critério foi o assegurar que as obras advêm de

argumentos originais e não de adaptações, sendo a única semi-excepção o filme

Relação Fiel e Verdadeira, que tem por inspiração a autobiografia da freira

escritora Clara do Santíssimo Sacramento, Fiel e Verdadeyra Relação.

Esclarece-se desde já que a opção de analisar o trabalho de realizadoras não

passa pela defesa de que existe uma “realizaç~o no feminino”, ou seja, que {s

mulheres é inerente uma abordagem específica e distinta da feita por realizadores

homens. Esta análise guia-se sobretudo pelo estruturalismo construtivista de

Bourdieu, rejeitando-se, assim, a ideia de que os estereótipos e ideias-feitas acerca

de um género são naturais, logo inatos (são, sim, e pelo contrário, fruto de

construção e de enraizamento nos corpos sociais). Resumindo: o olhar direcciona-

se aqui para a representação de mulheres por outras mulheres: que traços são

passíveis de ser deslindados? Que aspectos aproximam as protagonistas destes

filmes? E que aspectos as afastam? O que existe, nestes exemplos, que mereça

reflexão a partir dos enunciados propostos?

Relação Fiel e Verdadeira (1989) – Margarida Gil

No século XVII, Antónia Margarida Castelo Branco, oriunda de uma abastada

família rural do Norte do país e órfã de pai, é entregue por sua mãe a Brás Telles de

Menezes, um homem que é prontamente descrito como pobre, jogador e terrível.

Antónia, ao descobrir que o futuro marido terá agredido fisicamente o irmão desta,

Afonso, confessa preferir a castidade a casar-se. Apesar desse episódio de exercício

de violência gratuita, a mãe de Antónia dissuade a filha, afirmando que nunca

5

deverá entrar em confronto com Brás: a protagonista passa então a estar proibida

de fazer frente ao homem a quem pertencerá, sendo que ela própria admite estar

“pronta para obedecer a um homem que seja temente a Deus”.

Brás, dominado pelo seu hábito de jogo, perde toda a fortuna da mulher.

Quem o recrimina e pede satisfações é, não Antónia, mas sim a mãe desta –

precisamente a personagem que anteriormente induziu a filha à submissão

(paradoxalmente, esta personagem ocupa simultaneamente o papel de matriarca

com poder de decisão face ao que acontece em seu redor) –; na conclusão desse

confronto, Antónia assume o partido do marido e sublinha que é ele quem sabe o

que é melhor para o casal, apesar das evidências, mostrando assim a

irreversibilidade da união entre homem e mulher – na óptica de uma mulher

temente a Deus e assumindo a postura de submissão anteriormente encorajada

pela mãe.

Durante o filme Brás protagoniza uma série de agressões com violência

crescente: ameaça Antónia com um punhal (embora esse gesto seja puramente

simbólico, já que ela não apresenta um mínimo sinal de resistência; está sempre

cabisbaixa, solícita, submissa e mole diante do marido); acusa-a de fingir,

julgamento extensível a todas as mulheres (“como todas as mulheres, finges”);

fechando-a à chave e insultando-a, e chegando a declarar-lhe que ela lhe pertence e

que poderá matá-la, se assim o desejar.

Mais tarde assistimos a um exercício de brutalidade no qual Brás, dizendo-se

cheio de ódio, pede a Antónia que escreva uma confissão que vai ditando: Brás

assume que “as mulheres” s~o o seu mal e descreve as muitas aventuras sexuais –

num discurso ostensivo e promotor de uma imagem viril e de conquistador –

diante de Antónia, o que faz com que esta chore. Ele, por seu lado, continua como

que prisioneiro de um prazer sádico e martiriza a mulher.

6

Água e Sal (2001) – Teresa Villaverde

A protagonista de Água e Sal é Ana, uma mulher casada e com uma filha, que

se encontra em ruptura com o marido. Trata-se, neste caso, da história de uma

mulher que deambula e que se isola: logo no começo do filme é explicitada a

necessidade que Ana sente de estar só, longe do núcleo familiar, para se poder

concentrar no trabalho. Ao ficar finalmente só no Algarve (local onde se desenrola

boa parte da acção) e em pleno Estio, Ana não consegue trabalhar e começa a

frequentar festas locais, aceitando a companhia de desconhecidos – seduzindo e

sendo seduzida –, sendo ainda ela quem impõe um fim a todos esses jogos de

sedução.

Ao longo do filme, o marido de Ana fará pressão sobre a mulher, encontrando

uma forma eficaz de lhe arrancar uma reacção: o rapto da filha de ambos. Aqui fica

estabelecido que a filha é a única peça que parece realmente comover e sensibilizar

Ana. De entre as várias situações em que se envolve, a protagonista salva um

homem de morrer afogado e conhece um casal de namorados que virá a ajudar

(conhece, factualmente, Alexandre; a namorada deste, Emília, é uma personagem

que existe, durante praticamente todo o filme, apenas sob a forma de uma

evocação) envolvendo-se ainda, inevitavelmente, na resolução de uma série de

problemas dos quais não faz parte.

A destreza de Ana parece afectar tudo aquilo que se passa em seu redor: a

título de exemplo, neste filme dá-se uma transformação interior com resultados

exteriores, não propriamente na própria protagonista mas em duas mulheres com

as quais se cruza: a primeira será a dona de casa – sempre passiva, submissa e

obediente – que acabar| por matar o marido (num gesto de “justiça pelas próprias

m~os”) quando descobre que este espancou Emília; a segunda é precisamente

Emília (a namorada de Alexandre), que se encontra enclausurada durante todo o

filme e que é libertada no fim. O que estas transformações traduzem é o caminho

da clausura e do silêncio para a libertação, ruptura e negação do anonimato e da

indiferença face a presenças masculinas dominadoras.

7

Em termos de composição de planos, parece pertinente sublinhar um plano

em particular: num dos jantares da protagonista (nas festas locais já mencionadas)

há um homem que se aproxima, que se senta e conversa com ela e, durante um

largo período de tempo, o espectador não tem acesso ao rosto dele, já que o plano

fixa a atenção somente nas reacções de Ana, negando assim um contra-campo

clássico que delegue importância num interlocutor (bem como outros dispositivos

que fornecessem informações sobre ele) e criando um desnivelamento reforçado

por todo o filme.

Adriana (2005) – Margarida Gil

Adriana é uma jovem açoriana que é enviada pelo pai para o continente com

o objectivo de “constituir família por métodos naturais”. Similarmente a Relação

Fiel e Verdadeira, a origem desta personagem remete para um imaginário rural,

com tradições vincadas e instituídas, mas uma importante diferença sobressai:

Adriana não se move de forma desconfortável, antes flutua numa espécie de

paraíso perdido no tempo.

O nascimento de Adriana revolta profundamente o pai pelo facto de ela não

ser um rapaz, o que o levará a determinar que naquela ilha a procriação passa a

estar expressamente proibida – é este o ponto de partida para a narrativa, que

sublinha a desilusão masculina perante o nascimento de uma filha (quando o

esperado era um varão). Ao atingir a maioridade, é delegado em Adriana o papel de

procriar: a protagonista parte, a mando do pai, para o continente, onde se deverá

encontrar com Salvador, um homem escolhido pelo seu pai, e com quem deve

casar e constituir família.

O papel desta protagonista resume-se, portanto, a uma missão reprodutora –

partir virgem, regressar fecundada – e repovoar uma ilha com uma população

envelhecida. Adriana incorpora o seu papel e reproduz, incansavelmente, o mesmo

discurso, como se de um autómato se tratasse. Ao chegar ao continente a sua

identidade é roubada – e apropriada por Luiza, uma mulher calculista que

8

contrasta com a inocência de Adriana – e esta passa a delegar naqueles que

encontra um papel activo, o de a ajudarem a chegar até ao norte do país.

O interesse da história recai na transformação que a protagonista sofre –

Adriana é como que contaminada por Lisboa e pelas pessoas com quem se cruza,

tornando-se progressivamente mais autónoma, rebelando-se e proferindo

discursos de teor político, que exprimem a sua reacção contra injustiças sociais.

Essa mudança passa, em boa parte, pela ruptura com uma série de valores e de

qualidades que pertenciam a Adriana no começo da narrativa: a protagonista

embrutece, muda a sua postura – deixando de ser bem educada e de usar uma

linguagem cuidada – algo que suscitará condenações (repreensões verbais) por

parte de outras personagens e, no limite, fará com que seja a própria Adriana a ser

tida como impostora.

Transe (2006) – Teresa Villaverde

Contrariamente aos exemplos anteriormente enunciados, a acção de Transe

não se concentra particularmente em Portugal; é, também, um filme no qual é

abordada abertamente uma preocupação com os direitos humanos, a pretexto de

um caso de tráfico sexual. O filme retrata a história de Sónia que, para ter uma vida

melhor (com trabalho e em melhores condições), decide abandonar a Rússia,

deixando para trás a família e todas as suas referências. Os seus sonhos serão,

contudo, rapidamente destruídos, quando confia no homem errado: “Estar no lugar

errado { hora errada” é sinónimo de irreversibilidade na vida de Sónia, que se

apresenta como uma presa fácil, precisamente por se mostrar dependente de

qualquer pessoa que se disponha a ajudá-la –, entrando para um mundo que não

fará mais do que a destruir.

Ao longo do filme assistimos a discursos que fundamentam a rede de tráfico

que aprisiona Sónia, como tantas outras mulheres. O primeiro que a força a ter

relações sexuais diz que há uma guerra, não entre países mas entre pessoas, entre

fracos e fortes, sendo notoriamente Sónia um dos elos fracos desta relação. Daqui

resulta a promoção de uma lógica de mercado que abrange e que coage aqueles e

9

aquelas que são considerados fracos e vulneráveis, e que são tornados mercadoria

contra a sua própria vontade; para estes, anula-se o valor inestimável da vida

humana, é-lhes condicionado o acesso a direitos humanos indivisíveis.

Uma vez inserida na rede de tráfico, Sónia é enviada para uma casa de

prostituição em Itália, local onde são as mulheres mais velhas quem pune, gere e

ensina (quem veicula comportamentos, modos de estar). Após essa breve

passagem pela primeira casa de prostituição, Sónia é vendida a uma família

abastada, também italiana, e passa a pertencer a Arturo, um rapaz com deficiência

mental. Arturo, ao observar o sexo de Sónia, dir-lhe-á que o sexo dela parece uma

flor amachucada, e queixar-se-á de que o pai lhe ofereceu uma flor morta:

nenhuma outra designação caberia melhor à protagonista, que é continuamente

punida, vendida e violentada, perdendo o poder de decisão sobre si própria e a

vontade de conduzir a sua vida.

Conclusões

Excluindo a possibilidade de esboçar tendências a partir desta amostra,

podemos traçar linhas que aproximem estas protagonistas (e/ou que as

distanciem), à luz dos esquemas de pensamento que considerámos anteriormente,

bem como a partir dos aspectos que foram sublinhados e que dizem respeito a

cada um dos filmes.

Numa primeira abordagem, pensemos na forma como a postura das

protagonistas se enquadra no espectro passividade – capacidade de acção:

podemos opor Antónia (Relação Fiel e Verdadeira) a Ana (Água e Sal), no sentido

em que Antónia é objectificada por todas as personagens que a rodeiam: é

entregue em mão a Brás, com quem deverá casar por ordem da mãe, sendo que

este faz uso dela nessa mesma qualidade. Ana, por seu turno, é como que a antítese

da submissão de Antónia, é uma mulher que se encontra em ruptura – não só

familiar mas com uma série de imagens esperadas de uma mulher: a especificidade

da protagonista de Água e Sal remete precisamente para a forma como ideias de

representação dos homens e das mulheres se assumem, à partida, como estando

10

invertidas ou de tal forma encobertas que as categorizações sexuais parecem

inválidas.

Ana pode ser descrita como a personagem mais forte e implacável do filme,

uma personagem introspectiva – no sentido de discreção face a demonstrações de

afectos e de fechamento em si. No começo, bem como ao longo do filme, é visível a

forma como Ana está no centro das decisões do casal, negando e obrigando, sendo

que o marido obedece e não a confronta. Porém, se por um lado isto pode ser visto

como a inversão de papéis (6) – ou seja, como um exercício de masculinização da

mulher que, para ser forte e destacar-se, adquiriu uma série de características

associadas, no que respeita o estereótipo, ao modus operandi masculino –, o filme

promove igualmente o centramento nas necessidades da mulher, igualizando-as às

dos homens.

Se nos é possível estabelecer essa dicotomia entre Antónia e Ana, com base

na forma como a primeira se resigna e consente, e como a segunda reivindica e se

insurge, também nos será permitido encontrar em Sónia (Transe) um eco de

Antónia elevado ao expoente máximo da objectificação. Transe é um filme que vai

do geral para o particular, debruçando-se sobre a história de Sónia e a forma como

a vontade própria de um ser humano deixa de contar a partir do momento em que

se encontra dominada por um mecanismo que lhe é superior e que lhe traça os

caminhos – lógica que Antónia assume, recorrentemente, ao sublinhar a

irrevogabilidade da união entre homem e mulher. A partir do estabelecimento

desse laço, nada lhe resta senão aceitar o seu destino.

Abrindo um parêntesis, devemos acrescentar, a propósito da ligação entre

Antónia e Brás Telles de Menezes, que ao longo da narrativa nenhum indício

sugere ou implica certos atributos que Brás imputa à mulher, isto é, das muitas

acusações (referentes a adultério, a comportamentos “conden|veis por parte de

uma mulher casada”, ciúmes) feitas por Br|s, nenhum dado chega ao espectador

que as corrobore, pelo contrário: Antónia enquadra-se precisamente nos moldes

da feminilidade do esquema sinóptico das oposições pertinentes — é submissa,

silenciosa, fechada, dominada, limitada ao espaço do lar e da conjugalidade. Neste

sentido, Brás torna-se o seu dominador por excelência: insulta a mulher e acusa-a

de injúrias que esta nunca comete. É interessante observar como Brás inverte a

11

dinâmica do casal, colocando-se no papel de vítima – uma vez afectado pelo ciúme

– como se tal justificasse e legitimasse a agressividade, culpabilizando e

responsabilizando assim Antónia pela atitude do marido. Este ponto de vista

corresponde a uma violência simbólica que se repete noutros momentos: quando

Antónia dá à luz um menino, fruto do casamento com Brás, este rebela-se alegando

que “ela sabe que eu n~o quero ter filhos” ou “quem a manda parir a esta hora?”,

frases que claramente culpabilizam a protagonista e a sua feminilidade.

O que destaca Sónia neste contexto é o facto de o motor de acção e as

intenções iniciais desta personagem terem por base uma postura lutadora,

expectante e optimista (Sónia é ambiciosa, deseja uma vida melhor, e dispõe-se a

seguir os seus objectivos através do sucesso por via do trabalho); a sua passividade

resulta, não de um determinismo imediatamente aceite e respeitado, como

acontece com Antónia, mas sim de um mecanismo que a engole e aniquila,

passando Sónia a comportar-se de forma passiva até se anular por completo (no

sentido de anulação da vontade), algo que contrasta com a progressiva autonomia

de Adriana (do homónimo Adriana), na medida em que esta entra em ruptura, ao

contactar com as personagens com que se cruza, com a educação que recebeu e de

que se emancipa – emancipação que não será, como veremos mais adiante,

sinónimo de uma verdadeira libertação das aprendizagens que transporta consigo.

Um aspecto que do nosso ponto de vista se destaca é a forma como, nos

exemplos em análise são, em boa parte, as próprias mulheres as responsáveis pela

reprodução daquilo a que Bourdieu chama dominação masculina, promovendo a

incorporação e a aceitação de códigos de conduta noutras mulheres, a dominação

do dominado pelo próprio dominado. Em Relação Fiel e Verdadeira, é a mãe de

Antónia quem lhe inscreve uma série de formas de estar e de se comportar diante

do marido, algo que desincentiva a atitude contestatária de Antónia e a torna num

ser submisso que tudo aceita, incluindo a sua destruição por mão do marido. Em

Transe, as presas tornam-se abutres que se esforçam por aplicar as regras do

mercado, algo particularmente visível na passagem pela casa de prostituição em

Itália. No entanto, encontramos em Água e Sal um movimento contrário: é

precisamente a protagonista quem enceta a ruptura e que acabará por ser tida

12

como modelo para outras duas personagens – também elas se libertam de

convenções, de papéis que se viam obrigadas a desempenhar.

Outro dado que sobressai será um elemento que aparece como transversal

aos quatro filmes em análise – referimo-nos aqui à água (que nos direcciona

novamente para o esquema sinóptico das oposições pertinentes, já que este

elemento se encontra em estrita ligação com as os atributos e categorias da

feminilidade identificadas nesse mesmo esquema), denominador comum e que se

interrelaciona de forma íntima com estas protagonistas.

Os exemplos mais emblemáticos serão o filme Adriana e Água e Sal: no

primeiro predomina a ligação de Adriana a uma ilha (na qual a água tem uma

presença predominante, não a terra), sendo na água e pela água que Adriana se

torna mulher, que passa da infância à juventude. Em Água e Sal o mar funciona

como uma espécie de prolongamento da paisagem interior de Ana – mesmo

enquadrada no Algarve, numa região seca, aberta, plana e quente, as características

que se ressalvam são as opostas, é um Algarve constantemente banhado por água e

azulado, como se de uma ilha se tratasse. Relativamente aos outros dois exemplos,

não é especificamente a água que domina, mas sim um ambiente inóspito, algo

conseguido pelo frio – a título de exemplo, o Norte de Relação Fiel e Verdadeira não

é o mesmo Norte que António Reis e Margarida Cordeiro filmaram Trás-os-Montes:

no filme de Margarida Gil há uma primazia de elementos que estão intimamente

ligados com características femininas, o frio, o norte, a noite e o Inverno; o húmido;

a gestação e o nascimento. Também em Transe o ambiente é marcadamente

inóspito por via da atmosfera (que muito deve ao local de filmagem): tenha-se

como exemplo a cena em que Sónia é vendida – o cenário é um campo de ervas

muito altas e hirtas, secas, mas não por via do calor: o que lhes roubou a cor e a

vida foi precisamente o oposto, o frio, emergindo aqui a forma como um elemento

(tendencialmente masculino: o dourado/acastanhado, o seco) se subverte e se

torna profundamente estéril.

Uma vez que aqui interessou avaliar, não personagens femininas, mas

especificar o protagonismo no feminino, podemos perguntar se a categorização

sob a égide do binómio passivo / activo nos remete, não para papéis sociais, mas

para diferentes tipos de heroísmo / protagonismo – questão provavelmente

redundante, dada a forma como as protagonistas são caracterizadas e como se

13

dispõem diante de outros/as (reproduzindo dinâmicas sociais incorporadas e

promotoras de diferenciação com base no género feminino), mas que interessará

abordar na medida em que permite averiguar a linhagem em que se encontra cada

uma delas. Há uma distinção que sobressai de imediato: de entre estes quatro

exemplos, Ana, a protagonista de Água e Sal, é uma heroína suced}nea do “homem

moderno” – é, porventura, o único exemplo onde não existe um objectivo claro e

identificável que orienta as acções da protagonista; a própria personagem não se

deixa ler, é fugaz face a quem a rodeia. Em contrapartida, Antónia, Adriana e Sónia

encontram-se no pólo oposto, no pólo das heroínas clássicas, conclusão que nos

chega a partir do momento em que sabemos que todas elas foram forçadas a entrar

em ruptura com o mundo que conheciam – que se irão transformar e regressar, em

certos casos, com

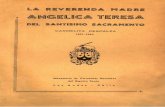

Fig. 2. A sucessão de frames ilustra a elipse na qual se dá a passagem da infância para a idade adulta. Adriana, ainda

em criança, está com o amigo Oderico quando decide saltar, em off, para o mar. Através de um dissolve na imagem vamos

parar a uns anos mais tarde, estando Oderico, já adulto, a chamar por Adriana; ao fim de alguns momentos aparece a

protagonista, emergindo da água. Adriana é agora adulta e sai da água como quem nasce uma segunda vez (chegando a

assumir uma posição fetal quando sobe para o barco).

o conhecimento de um mundo desconhecido: Antónia é separada da família

para casar com Brás; Adriana é mandada, pelo pai, para o continente para procriar

e constituir família; Sónia começa por querer uma vida melhor e lutar por isso, mas

é interceptada por personagens que a arrastam para a prostituição. As palavras-

chave aqui parecem ser “forçada” e “submiss~o”: todos os caminhos que esperam

estas três personagens passam, não por uma escolha arbitrária, mas por algo que

lhes é imposto por alguém que lhes é exterior (e maior, em termos de força, de

14

poder e de dominação, sejam homens ou mulheres); não são, portanto,

protagonistas que à partida desempenhem uma postura activa na forma como as

acções que protagonizam se desenrolam. E Adriana, então, não acaba ela por se

transformar e rebelar, evidenciando inclusivamente atitudes e posturas opostas

àquelas que tinha no começo da narrativa? É verdade, por um lado, que se dá uma

mudança no seu discurso e que este se passa a dirigir, em larga medida, para a

denúncia de injustiças sociais; é também verdade que a linguagem e atitude

cuidada e respeitosa se perde – Adriana torna-se mais rude, menos silenciosa. Mas,

quando chega, finalmente, ao Norte e se encontra com Salvador, aquele com quem

dever| “acasalar”, repete uma vez mais o discurso que aprendera – a sua missão

reprodutora – como se tal dicurso se mantivesse inalterado e intocável, apesar das

demais mudanças. Adriana está tão enclausurada nas dinâmicas sociais que a

dominam como Sónia está aprisionada numa rede de tráfico de seres humanos ou

como Antónia está na sua relação destrutiva e castradora.

Notas do texto

1. Bourdieu, Pierre, A Dominação Masculina, Oeiras, Celta, 1999, p. 10

2. A remuneração média mensal de base recebida pelas mulheres em 2004 foi de 647,32€, e a dos homens

808,68€1. O que significa que a remuneração média das mulheres foi 80,0% da dos homens, ou, tomando como

referência a remuneração feminina, verifica-se que os homens receberam 124,9% do que receberam as mulheres.

Se em vez das remunerações considerarmos os ganhos, a diferença é ainda mais sensível: os ganhos das mulheres

representam, em média, 76,8% dos dos homens, ou, dito de outra forma, os dos homens representam 130,2% dos

das mulheres. Outros dados respeitantes a estatísticas e medidas para a promoção de igualdade entre homens

e mulheres em Portugal podem ser encontrados no site da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

http://www.cig.gov.pt/

3. Para informações sobre este aspecto, aconselha-se a consulta da página da Secção Portuguesa da

Amnistia Internacional (Campanhas > Mulheres) e a secção de estatísticas do portal da APAV – Associação de

Apoio à Vítima, http://www.amnistia-internacional.pt/ e http://www.apav.pt/, respectivamente.

4. Sublinhe-se no entanto que o trabalho de Bourdieu é inclusivo, tendo em conta a forma como os

próprios homens são afectados pela dominação masculina. Aconselha-se a leitura do subcapítulo “Virilidade e

violência”, do capítulo “Uma Imagem Aumentada” – Bourdieu, Pierre, A Dominação Masculina, Oeiras, Celta,

1999, pp. 42-45.

5. “Music, via the well-established conventions, contributes to the narrative’s geographical and

temporal setting, at the beginning of a film or during a scene within it. (…) Strongly codified Hollywood

15

harmonies, melodic patterns, rhythms, and habits of orchestration are employed as a matter of course in

classical cinema for establishing settings (…) Accordions are associated with Rome and Paris; harps often

introduce us to medieval, Renaissance, or heavenly settings”: Gorbman, Claudia, Unheard Melodies: Narrative

Film Music, Indiana University Press, 1987, p. 83

6. A título de exemplo podemos relembrar que a Mutilação Genital Feminina (amputação do clítoris,

embora possa assumir outras formas), é uma prática feita a mulheres por mulheres.

Bibliografia

BOURDIEU, Pierre (1999), A Dominação Masculina, Oeiras, Celta.

FOUQUE, Antoinette (1995), «A peste misógina», in V.V.A.A., Racismo e Modernidade, Venda Nova,

Bertrand Editora pp. 265 - 273

GORBMAN, Claudia (1987), Unheard Melodies: Narrative Film Music, Indiana University Press.

MENDES, João Maria (2009) Culturas Narrativas Dominantes: o caso do Cinema, Lisboa, EDIUAL.

SITES

Amnistia Internacional_Secção portuguesa http://www.amnistia-internacional.pt/

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima http://www.apav.pt/

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género http://www.cig.gov.pt/