Giunto Adrian fra l’anime beate: Une quintuple déploration sur la mort d’Adrien Willaert

-

Upload

uni-regensburg -

Category

Documents

-

view

3 -

download

0

Transcript of Giunto Adrian fra l’anime beate: Une quintuple déploration sur la mort d’Adrien Willaert

Giunto Adrian fra l'anime beate : Une quintuple déploration sur la mort d'Adrien WillaertAuthor(s): Katelijne Schiltz and N. MeeùsSource: Musurgia, Vol. 10, No. 1 (2003), pp. 7-33Published by: Editions ESKAStable URL: http://www.jstor.org/stable/40591268 .

Accessed: 22/02/2014 13:46

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Editions ESKA is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Musurgia.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Musurgia X/l (2003)

Giunto Adrian fra Vanirne beate : Une quintuple déploration sur la mort d'Adrien Willaert

Katelijne Schiltz*

1. Introduction

Qui veut étudier la réception de Willaert au xvr siècle vient rapidement à la conclusion qu'il existe un hiatus entre la façon dont le compositeur et son œuvre ont été reçus de son vivant et après sa mort. Les éloges dont Willaert a été gratifié durant sa carrière sont exceptionnellement nombreux : tant en vers qu'en prose, tant dans les traités théoriques que dans les compositions musicales, le caractère novateur et la perfection de son style sont constamment soulignés et appréciés1. La série est longue

* Docteur en musicologie de l'Université de Leu ven (Belgique), Chargée de Recherches du Fonds de la Recherche Scientifique - Flandre. L'auteur remercie plusieurs personnes qui ont contribué à la réali- sation de cet article : Donna Cardamone, Leofranc Holford-Strevens, Eric Jas, Sven Lorenz, Melanie Marshall, Nicolas Meeùs, Jim McKeown, Dirk Sacré et Bart Van Den Bossche.

' C'est ainsi que Silvestro Ganassi dal Fontego (dédicace de la Lettione seconda pur della prattica di sonare il violone d'arco da tasti, Venise, 1543), Gioseffo Zarlino (préface aux Istitutioni harmoniche, Venise, 1558) et Antonino Barges (dédicace du Primo libro de villotte a quatro voci, Venise, 1550) le louent respectivement comme « nouveau Prométhée de l'harmonie céleste », « nouveau Pythagore » et « seul inventeur de la vraie et bonne musique ». Pour une synthèse développée, voir Alfred Einstein, The Italian Madrigal, p. 321-324. Parmi d'autres, la correspondance entre Giovanni Spataro, Pietro Aaron et d'autres offre un témoignage précoce de la réputation de Willaert : voir Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky et Clement A. Miller (éds.), A Correspondence of Renaissance Musicians, selon qui Willaert hovers in the background as a guiding spirit (p. 4).

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

8 MUSURGIA

de compositeurs qui se glorifient d'avoir été disciples d'il divino Adriano,2 ce qui rend évidemment témoignage en premier lieu de l'enseignement qu'il a dispensé durant trente-cinq années (1527-1562) de sa carrière comme maestro di cappella de la basilique San Marco à Venise3.

Par comparaison, la réputation posthume de Willaert, de manière générale en tout cas, est bien moins impressionnante. Si son nom apparaît régulièrement dans les traités théoriques4, c'est en particulier grâce aux Istitutioni harmoniche de Gioseffo Zarlino (Venise, 1558) : en appuyant abondamment sa théorie du contrepoint et de la modalité sur des exemples du répertoire de Willaert, il a confirmé la réputation de celui-ci comme compositeur phare de sa génération5. Il est néanmoins révélateur que l'intérêt pour la musique de Willaert décline fortement à partir des années soixante-dix du Cinquecento. Dix ans à peine après sa mort, ses ouvrages ne sont plus réimprimés que sporadique- ment et disparaissent bientôt complètement du marché de l'édition6.

Diverses raisons historiques et musicales peuvent être avancées pour expliquer ce désintérêt progressif pour la musique de Willaert et la différence entre la réputation dont il a joui de son vivant et sa reconnaissance posthume7. Les cinq déplorations

2 Voir par exemple les pages de titre du premier livre de madrigaux à cinq voix de Girolamo Parabosco et de Nicola Vicentino, publiés tous deux à Venise en 1546. Dans la dédicace au Primo libro de villotte a quatro voci (Venise, 1550), déjà mentionné, Antonino Barges nomme Willaert ottimo pâtre. Bien qu'il faille approcher toujours ces prétentions avec prudence - elles signifient souvent que le com- positeur veut se profiler comme tenant d'un style de composition, plutôt que se réclamer d'une relation étroite entre maître et élève -, on ne peut nier dans le cas de Willaert qu'il a été personnellement res- ponsable de la formation de nombreux compositeurs : l'enseignement du contrepoint faisait partie inté- grante de sa tâche comme maître de chapelle.

3 Voir Giulio Maria Ongaro, The Chapel of St. Mark's at the Time of Adrian Willaert (1527-1562) : A Documentary Study. Concernant la carrière de Willaert avant 1527, voir surtout Lewis Lockwood, « Adrian Willaert and Cardinal Ippolito d'Esté : New Light on Willaert's Early Career in Italy, 1515-1521 ».

4 Voir par exemple Cosimo Bartoli, Raggionamenti accademici, Venise, 1567 ; Ludovico Zacconi, Prattica di musica, Venise, 1592 ; et Giulio Cesare Monteverdi, Dichiaratione, Venise, 1607.

5 Voir le chapitre consacré au traité de Zarlino dans Christie Collins Judd, Reading Renaissance Music Theory : Hearing with the Eyes, p. 179-261.

6 Michele Fromson, art. « Willaert, Adrian, §9 : Legacy », The New Grove Dictionary of Music and Musicians, montre que malgré la position relativement importante de Willaert dans le domaine de la théorie musicale, his music fell out of favour and nearly dropped out of sight. Cette situation est très dif- férente de celle de la réception de la musique de Josquin, qui est encore honoré en 1555 - plus de tren- te ans après sa mort ! - d'un recueil exclusivement consacré à ses motets, publié par Adrien Le Roy et Robert Ballard {Josquini Pratensis moduli, ex sacris literis dilecti [...] liber primus). Voir aussi le motet

d'hommage Dum vastos Adriae fluctus de Jachet de Mantoue, publié en 1554, discuté dans Albert Dunning, « Josquini antiquos, Musae, memoremus amores. A Mantuan Motet from 1554 in Homage to Josquin ». Voir en outre Jessie Ann Owens, « How Josquin Became Josquin: Reflections on Historiography and Reception ».

7 Ludwig Finscher, « Von Josquin zu Willaert - ein Paradigmenwechsel ? », avance à ce propos des arguments stylistiques. Contrairement au style de Josquin qui, selon Finscher, « était facilement imitable »

(p. 153) et pouvait donc être compris d'un large public, celui de Willaert s'adressait plutôt à un groupe limi- té d'initiés : « ou, pour le dire selon des catégories anachroniques du xvme siècle, le monde comprenait la langue de Josquin, tandis que seuls des connaisseurs comprenaient celle de Willaert » (p. 173). Une intelli- gence complète du style de Willaert demanderait néanmoins un travail de recherche considérable.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L'ANIME BEATE 9

écrites à l'occasion de sa mort en 1562 en acquièrent un statut particulièrement inté- ressant. Ces pièces se situent en effet littéralement et au figuré entre la réception contemporaine et la réception posthume : d'une part, elles jettent un regard rétros- pectif sur les mérites du compositeur ; d'autre part, au même moment, elles tentent de rendre son œuvre immortelle. Ce qui fait de ces hommages un remarquable sujet d'étude, ce n'est pas seulement leur position historique exceptionnelle, mais aussi le fait qu'ils nous confrontent à une diversité de styles, de langues et de genres, ce qui permet de les décrire sur l' arrière-plan d'une vie musicale d'une grande richesse8. Il s'agit plus précisément des œuvres décrites au tableau 1.

Compositeur Titre et source Genre et nombre de voix

Andrea Gabrieli Sassi, palae - E vu fiumi (« sopra la morte d' Adriano ») greghesca - 5v.

dans Di Manoli Blessi il primo libro delle Greghesche (Venise, Antonio Gardano, 1564)

Alvise Willaert Fianza 7 Grego Pueta - Fra tandi (« Nella morte greghesca - 5v. d'Adrian ») dans Di Manoli Blessi il primo libro delle Greghesche (Venise, Antonio Gardano, 1564)

Cipriano de Rore Concordes adhibeie ánimos (« In mortem motet - 5v. Adriani Willaert »)

dans Di Cipriano de Rore il quinto libro di madrigali a cinque voci (Venise, Antonio Gardano, 1566)

Lorenzo Benvenuti Giunto Adrian - Di qua i grandi del mondo madrigal - 5v.

dans Secondo libro delle fiamme (Venise, Giulio Bonagiunta, 1567, 2 1570)

Giovanni Battista S 'hoggi son seni 'honor - S 'hoggi s 'acheta madrigal - 5 v. Conforti

dans Madrigali di Giovan Battista Conforti (Venise, Claudio Merulo, 1567)

Tableau 1

Comme on peut le voir, ces déplorations proviennent pour la plupart - et ce n'est pas un hasard - de personnes qui étaient en contact étroit avec Willaert. Tant Cipriano de Rore qu'Andréa Gabrieli et Alvise Willaert ont reçu l'enseignement de Messer Adriano. Gabrieli était attaché comme organiste à la basilique San Marco, Alvise Willaert - neveu du compositeur - s'y trouvait depuis 1547 comme chanteur ; Rore lui a succédé brièvement en 1563 comme maître de chapelle. On ne peut par

8 La seule étude existant aujourd'hui sur ces déplorations est de Paul Van Nevel, « Vier neniae op de dood van Adriaan Willaert ». L'auteur n'y envisage cependant que quatre des cinq déplorations. Sur la déploration à la Renaissance en général, voir Frances Anne Rubin, 'Car Átropos...

' : A Study of the Renaissance déploration, et Katelijne Schiltz, « Frankrijk, 1460 - Johannes Ockeghem bezingt het overlijden van Gilles Binchois : Treurzangen in de Renaissance ».

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

10 MUSURGIA

contre établir aucun contact direct avec Willaert ni pour Lorenzo Benvenuti, de la vie et de l'œuvre duquel on ne sait pratiquement rien9, ni pour Giovanni Battista Conforti, actif surtout à Rome. Dans cet article, j'esquisserai le contexte général de chacune des déplorations (neniae) et j'envisagerai, chaque fois que nécessaire, les recueils dans lesquels on les trouve. J'examinerai aussi dans quelle mesure les textes des déplorations s'inscrivent dans la tradition littéraire par leur usage d'un certain nombre de topoi de la poésie funéraire. Enfin, je m'arrêterai plus largement à quelques détails de la technique compositionnelle de Gabrieli, de Rore et de Benvenuti. On constatera que chacun des compositeurs a voulu exprimer d'une manière particulière les mérites musicaux de Willaert, leur rendre hommage et en fixer la mémoire.

2. Les greghesche d'Andréa Gabrieli et Alvise Willaert : déplorations de burlesque compagnie

Sassi, palae - E vu fiumi d'Andréa Gabrieli et Fianza 7 Grego Pueta - Fra tandi d' Alvise Willaert ont paru tous deux dans le recueil Di Marioli Blessi il primo libro delle Greghesche con la musicha disopra, composta da diversi autori, a quatro, a cinque, a sei, a sette, & a otto voci, imprimé en 1564 par Antonio Gardano10. Manoli Blessi était le pseudonyme de l'acteur, poète et musicien vénitien Antonio Molino (vers 1495/1497-vers 1571), connu aussi sous le nom de // Burchiella. Lui-même compositeur de talent - comme en témoignent les recueils de madrigaux / dilettevo- li madrigali a quattro voci [...] libro primo (Venise, 1568) et // secondo libro de madrigali a quatro voci, con un dialogo a otto [...] libro secondo (Venise, 1569) -, Molino est généralement considéré, avec Andrea Calmo (1509/1510-1571) et Angelo Beolco (vers 1497-1542), comme l'une des figures-clé des débuts de la com- media dell'arte. Mais du point de vue de l'histoire de la musique, c'est surtout son recueil de greghesche, mentionné ci-dessus, qui est important. Il contient des com- plaintes, des dialogues, des poèmes erotiques et des éloges de cantatrices, ainsi que des parodies de poésies de Bembo et de Pétrarque, écrits dans la langue qu'on appel- le greghesca ou stradiotesca. Bien que les opinions à ce sujet soient partagées, il semble qu'il ne s'agisse pas ici d'une langue réellement parlée, mais bien d'une langue artificielle, d'un mélange bizarre de vénitien et de divers dialectes grecs - c'est ce qui ressort aussi du glossaire explicatif ajouté par Antonio Gardano au recueil de Molino11. Si l'on en croit la dédicace de Ludovico Dolce à Giacomo

9 Ni la nouvelle édition de Die Musik in Geschichte und Gegenwart, ni celle du New Grove Dictionary of Music and Musicians ne consacre un article à Benvenuti.

10 RISM 156416. Voir Siro Cisilino (éd.), Greghesche libro I, 1564. 39 composizioni di diversi auto- ri su testi poetici di Manoli Blessi detto il Burchiella, p. 57-64 (Andrea Gabrieli) et p. 64-73 (Alvise Willaert). Le recueil est discuté en outre dans Alfred Einstein, « The Greghesca and the Giustiniana of the Sixteenth Century », et dans Paolo Fabbri, « Fatti e prodezze di Manoli Blessi ».

11 Je me limite ici à quelques publications : Manlio Cortelazzo, U influsso linguistico greco a Venezia ; Idem, « Plurilinguismo celebrativo » ; Idem, « Canzoni plurilinguistiche a Venezia nel XVI secolo » ; Louis Coutelle, Le greghesco. Réexamen des éléments néo-grecs des textes comiques vénitiens du XVIe siècle. Ce dernier ouvrage contient en outre en fin de volume (p. 71-134) un lexique des termes.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L'ANIME BEATE 1 1

Contarini pour / Fatti, e le Prodezze di Marioli Blessi (Venise, 1561), Molino a cher- ché ici son inspiration dans de nombreux voyages commerciaux vers le Levant, qui l'ont mis en contact avec les dialectes parlés le long des rivages de l'Adriatique12. Il semble cependant plus probable que l'auteur a entendu quotidiennement ces dia- lectes à Venise même, entre autres dans le quartier de San Giorgio dei Greci, où les soldats ou stradioti grecs et albanais résidaient13. Quoi qu'il en soit, la création par Molino de la lingua greghesca s'inscrit dans une pratique, typique de l'époque -

généralement dans le contexte du théâtre -, d'expérimentation avec les dialectes : Andrea Calmo, mentionné ci-dessus, a conçu par exemple ce qu'on a appelé la lin- gua rhodiana}' tandis qu' Angelo Beolco, surnommé // Ruzante, joue dans ses comé- dies avec le dialecte de Padoue, sa ville natale15.

Le recueil Di Manoli Blessi il primo libro delle Greghesche est dédicacé par Molino à trois eccellenti musici, Messer Paolo Vergeh [= Paolo Vergelli], M. Claudio da Currezo [= Claudio Menilo da Correggio] et M. Francesco Bunaldi [= Francesco Bonardo] », eux-mêmes représentés dans le recueil par quelques œuvres16. À quelques exceptions près - Giulio Fiesco, Giaches de Wert et Pietro Taglia - ce sont pour le reste les compositions de musiciens actifs à Venise ou dans les environs qui dominent17. Bien que la plupart d'entre eux ne soient représentés que par une ou deux œuvres seulement, Andrea Gabrieli est particulièrement présent avec six pièces. Son contact avec Molino ne se réduit d'ailleurs pas à ce seul recueil : non seulement a-t- il mis en musique onze autres de ses poèmes dans son recueil Greghesche et iusti- niane [...] a tre voci (Venise, 1571)18, mais il a en outre dédicacé son Secondo libro di madrigali a cinque voci (Venise, 1570) à Molino19.

12 On trouvera une autre version de cette dédicace dans Paolo Fabbri, « Fatti e prodezze di Manoli Blessi », p. 186.

13 Concernant ces stradioti, voir entre autres Paolo Petta, Stradioti. Soldati albanesi in Italia (sec. XV-XIX), et Nicolas C.J. Pappas, « Stradioti : Balkan Mercenaries in Fifteenth and Sixteenth Century Italy ».

14 Piermario Vescovo (éd.), Andrea Calmo : Rodiana. Comedia stupenda e ridicolissima piena d'ar- gutissimi moti e in varie lingue recitata.

15 Dans la réédition des Canzon villanesche alla napolitana di Messer Adriano a quattro voci (Venise, 1548), on trouve aussi la « canzone del Ruzante » Zoia zentil de Willaert, sur un texte de Beolco. Pour une édition moderne, voir Donna G. Cardamone, Adrian Willaert and His Circle. Canzone villa- nesche alla napolitana and villotte, Madison, A-R Editions, 1978 (Recent Researches in the Music of the Renaissance 30), p. 51-55. Molino, Calmo et Beolco sont en outre nommés ensemble dans Nicola Villani da Pistoia, Ragionamento dello Accademico Aldeano sopra la poesia giocosa De1 Greci, de' Latini, e de1 Toscani, Venise, 1634, p. 84 comme auteurs d'expériences faites avec les lingue italogreche.

16 Paolo Vergelli : Favolo come'l polo (4v.) ; Claudio Merulo : Donna se l'occhio mio (4v.) et Cor mio senza cervello (7v. en dialogue) ; Francesco Bonardo : Amur se mi tel dao - Denime plio (4v.).

17 La greghesca peut dès lors être considérée comme un phénomène typiquement vénitien. Voir aussi l'introduction à Piotr Pozniak (éd.), Franciszek Maffon : Madrygai i Greghesca na chór a cappella. Fantazja na lutnie, Warschau, PWM Edition, 1970.

18 De ce receuil dédié à Hieronimo Orio, seul le ténor est conservé. 19 Molino est aussi le dédicataire du Terzo libro delli madrigali (Venise, 1570) de Philippus De

Monte. Le musicien sicilien Leandro Mira, qui résidait à Venise, en a écrit la dédicace.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1 2 MUSURGIA

En ce qui concerne les déplorations d'Andréa Gabrieli et d'Alvise Willaert, il est frappant qu'elles occupent une position particulière dans le recueil : numéros 16 et 17, elles se situent en effet symboliquement presque au centre de cette collection de trente pièces. En outre, elles sont précédées d'une greghescha posthume du maître dont on déplore le décès, Dulce padrun - Mi xe stà chel (n° 15), qui à son tour est liée par son contenu au n° 14, Vu hà ben casun - Unde straluso de Daniele Grisonio20. En effet, les œuvres de Grisonio et de Willaert portent respectivement les mentions Prima apparition del Cagnolo del Mese de Luio et Seconda apparition del Cagnolo del Mese d'Agosto et traitent toutes deux d'un chien qui, après sa mort, convainc l'étoile canine Sirius d'éviter à son maître la chaleur insupportable et de le guérir de sa fièvre21. De la sorte se constitue - formant littéralement et au figuré le centre du recueil - un groupe de pièces qui se rapportent toutes, d'une manière ou d'une autre, à la personne d'Adrien Willaert. Il faut noter particulièrement dans ce contexte la fin de la greghesca de Willaert, qui se termine par les mots me recuman- do a vui, te baso'l man (« je me recommande à vous, je vous baise la main »). Bien que ces mots, à strictement parler, ne soient prononcés que par le « je » (le chien) du poème de Molino, ils prennent néanmoins un second niveau de signification par la mise en musique de Willaert : c'est comme s'il transmettait par là un héritage musi- cal à la génération suivante des compositeurs. Cet effet est amplifié par les déplora- tions d'Andréa Gabrieli et d'Alvise Willaert qui suivent immédiatement22.

20 Ces quatre œuvres sont publiées dans cet ordre dans Helga Meier (éd.), Adriani Willaert Opera Omnia, vol. XIV : Madrigali e Canzoni Villanesche, (Corpus Mensurabais Musicae, 3). s.l., American Institute of Musicologi Hänssler Verlag, 1977 : Daniele Grisonio (p. 181-185), Adrien Willaert (p. 185- 189), Andrea Gabrieli (p. 190-195) et Alvise Willaert (p. 195-201). Outre les éditions de Cisilino et de Meier, la greghesca de Gabrieli est reprise aussi dans A. Tillman Merritt (éd.), Andrea Gabrieli : Complete Madrigals, vol. II : Madrigals a 4, Greghesche a 4, 5, and 7, Madison, A-R Editions, 1981 (Recent Researches in the Music of the Renaissance 42), p. 76-83.

21 Je remercie Leofranc Holford-Strevens qui, comme d'habitude, a été particulièrement serviable pour l'interprétation de ces poèmes. Alfred Einstein, « The Greghesca and the Giustiniana of the Sixteenth Century », p. 23-24, écrit que [they] seem to be related to a peculiar form of the so-called Villotta, cultivated by a group of musicians as a kind of musical round-game. Melanie Marshall, qui pré- pare à l'université de Southampton un doctorat sur la villotta au xvie siècle, ne trouve par contre dans ces compositions aucune caractéristique de la villotta, sauf les brefs passages ternaires dans la greghesca de Grisonio (communication personnelle). Paolo Fabbri, « Fatti e prodezze di Manoli Blessi », p. 194, sup- pose un lien avec les intermezzi di una qualche rappresentazione organizzata da quell 'accademia di cui parla il Dolce.

22 Cipriano de Rore, qui a lui aussi écrit une déploration sur la mort de Willaert (voir ci-dessous), est aussi représenté par une composition, Madonn'hormai, la première pièce du recueil, dans Di Manoli Blessi il primo libro delle Greghesche.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L'ANIME BEATE 1 3

Andrea Gabrieli, Sassi, palae - E vu fiumi Sassi, palae, sabbion del Adrian Ho, Alleghe, zoncchi, herbazi chie la stéu, Velme, palui, barene chie scundéu L'ostregha 7 cappa e 7 passarin polio ; E vui del valle pescie d'ogni rio, E del mar grandi e pizuli chie séu, Scombri, chieppe, sardun chie drio tiréu Le Syrene dunzelVe eh' a mario.

E vu fiumi chie déu tributo al mari, Piave, Ladese, Po, Sii, Brenta et Ogio : Vegni, cha tutti canti a lagriman La morte d'Adrian, del chai me dogio, Chie noi porà mie versi plio lustran Cul dulce canto chie rumpe ogni scogio. O megàlos cordoglio Del mundo tutto : chy sarà mo chello, Chie in armonia del par vaga cun elio ?

Rochers, piquets, sables du rivage adriatique, Algues, roseaux, herbes qui s'y trouvent, îlots, marais, quais qui abritent L'huître, la coque et l'aimable turbot ; Et vous, poissons de la vallée et de tout ruisseau, Et des mers, que vous soyez grands ou petits, Maqueraux, soles, sardines qui y nagez, Sirènes, vierges ou mariées, Et vous, fleuves qui donnez tribut aux mers, Piave, Ladese, Po, Sil, Brenta et Ogio : Venez pleurer par tous vos chants

La mort d'Adrien, dont je me désole, Qui ne pourra plus illustrer mes vers Par le doux chant qui brise tout récif.

Oh grande affliction Du monde entier : qui sera celui Dont l'harmonie égalera la sienne ?

Alvise Willaert, Pianza'l Grego Pueta - Fra tandi Pianza 7 Grego Pueta e 7 Mantuan, La Florentin e tutto canto' I mundo, Da può chie la xe morte chel profundo Mastorà della musica, Adrian,

Chie la tira cha in terra, in munte, in pian Chel V armonia del cel chie zira in tundo. Cul modo bel à tutti ha mustra'l fundo, Tal cho 'ogni cor malao xe turnà san.

Fra tandi chie lo pianze, el pianzo angora Mi, Blessi, chie privao la sun adesso D'un chie cul canto la mio verso honora.

Esso xe in celo e vede 7 sol appresso, E mi xe in terra d'ogni lusefora : Ah' perchie no xe andà anga mi cun esso ?

Cando sarà cuncesso Vederi in chesta vita un'aldro lu, Chie no la xe sta mai gnel sarà più.

Le poète grec pleure, le Mantouan, Le Florentin et le monde entier, Parce qu'est mort le plus grand Maître de la musique, Adrien,

Qui sur terre, par monts et par vaux, Fait tournoyer l'harmonie des cieux, Qui par sa belle manière a montré à tous Comment chaque cœur malade est guéri.

Parmi tout ceux qui le pleurent, je le pleure Moi, Blessi, aujourd'hui privé De celui qui honore mes vers par son chant.

Il est désormais au ciel et voit le soleil de près, Et moi sur terre suis privé de toute lumière : Ah! Pourquoi ne partirai-je pas avec lui ?

Quand sera-t-il concédé De voir dans cette vie quelqu'un comme lui Qui n'est pas là et ne le sera plus jamais23.

Outre leur position conjointe dans le recueil, ces déplorations partagent encore un certain nombre de caractéristiques formelles et de contenu. Toutes deux sont écrites en forme de sonetto caudato (litt. « sonnet avec queue »), ce qui signifie qu'après les

23 Mes remerciements à Bart Van Den Bossche pour la traduction des deux greghesche.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

14 MUSURGIA

deux quatrains et tercets habituels, trois vers sont encore ajoutés, dont le premier est un settenario (rimant avec le quatorzième vers précédent) et les deux derniers sont des endécasyllabes24. Nombre d'éléments de poèmes funéraires classiques sont inté- grés dans le texte de Fianza 7 Grego Pueta - Fra tandi d' Al vise Willaert, dont cer- tains se retrouvent dans Sassi, palae - E vu fiumi d'Andréa Gabrieli25. Les deux gre- ghesche débutent avec ce qu'on appelle adhortado, un appel général à la déploration commune. La pièce d' Alvise Willaert s'adresse ici à une communauté d'autorités lit- téraires (Homère, // Grego Pueta ; Virgile, il Mantuan et Dante, la Fiorentin) qui regrettent le profundo Mastorà della musica. Chez Andrea Gabrieli, Yadhortatio n'occupe pas seulement une partie considérable du poème - les deux quatrains et le premier tercet y sont consacrés - mais est aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, extraordinairement conçue. Molino y convoque en effet à peu près tout ce qui vit dans et autour de l'Adriatique (depuis les rochers et les bancs de sable, en passant par les roseaux et les herbes, jusqu'aux coquillages, aux poissons, aux sirènes et aux rivères) dans sa plainte concernant la morte d'Adrian2*. Dans les deux poèmes, Molino se joint lui-même à la liste des affligés : qui, désormais, pourra honorer ses vers d'un chant si doux27? Ce topos, qui souligne le vide laissé par le décédé, est généralement désigné par l'expression iacturae demonstrado. Il fait souvent suite - comme par exemple dans la greghesca d' Alvise Willaert - à une série de louanges (laus) et est une préparation à la lamentation (luctus). Dans la pièce de Gabrieli, cette lamentation prend la forme d'un appel en homophonie, O mégalos cordoglio, suivi d'une question rhétorique finale : « Qui sera désormais au monde celui dont l'har- monie égalera la sienne ? ».

3. Concordes adhibete ánimos de Cipriano de Rore : laus sans luctus ?

Deux ans après la parution de Di Manoli Blessi il primo libro delle Greghesche, Antonio Gardano a publié Di Cipriano de Rore il quinto libro di madrigali a cinque

24 La pièce de Grisonio a la même construction. Dans la greghesca de Willaert, deux tercets supplémen- taires sont ajoutés au schéma standard du sonnet, dont le premier vers comporte chaque fois sept syllabes et rime avec le vers précédent, les deux vers qui suivent sont des endécasyllabes avec une nouvelle rime.

25 Concernant la tradition de la poésie funéraire, voir entre autres Sonja Fortunette Witstein, Funéraire poëzie in de nederlandse renaissance. Enkele funéraire gedickten van Heinsius, Hoofl, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de théorie betreffende het genre ; John M. McManamon, Funeral Oratory and the Cultural Ideals of Italian Humanism, et Gerhard Binder et Bernd Effe, Tod und Jenseits im Altertum, {Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium, 6).

26 Paolo Fabbri, « Fatti e prodezze di Manoli Blessi », p. 194, compare ceci aux sonetti enumerativi di compianto (sonnets énumératifs de complainte), Strane rupi, aspri monti, alte tremanti et Valli nemiche al sol, superbe rupi, de Luigi Tansillo. On trouve déjà des exemples de telles enumerations dans la poésie antique : voir par exemple Ovide, Amores II.6, et Statius, Silvae II.4, où toute une série d'oi- seaux est appelée à se lamenter sur un perroquet mort. Cfr. José Esteve-Forriol, Die Trauer- und Trostgedichte in der römischen Literatur untersucht nach ihrer Topik und ihrem Motivschatz. Avec mes remerciements à Sven Lorenz pour la mention de ces textes.

27 Dans Fianza 7 Grego Pueta - Fra tandi, Molino utilise pour ceci son pseudonyme Blessi (v. 10).

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L'ANIME BEATE 1 5

voci, qui reprend la nenia de Rore, le motet Concordes adhibete ánimos2*. Comme dans le recueil de greghesche, où une œuvre de Willaert précède immédiatement les déplorations d'Andréa Gabrieli et d' Al vise Willaert, on peut établir ici aussi un cer- tain nombre de liens intéressants entre le compositeur et le destinataire. Le recueil, qui rassemble aussi des pièces de Lassus, de Nasco et de Palestrina, contient en effet deux motets profanes de Willaert (à 6) et de Rore (à 5), basés sur le même texte, à savoir un passage célèbre du premier livre de l'Enéide de Virgile qui commence par les mots O sodi durate29. Leurs deux noms se trouvent aussi dans la dédicace du recueil au duc Ottavio Farnese. Rore y est situé dans la ligne d'ipiu periti di questa arte Musicale - Josquin, Mouton et Willaert - qui réunit en lui seul leurs qualités particulières. Si Josquin a brillé par la delettevole inventione della modulatione & il bel cantare, Mouton par la vera arte della vadanone de Contrapunti et Willaert par la coutinnatione della dolce harmonia, Rore pour sa part produit une synthèse de ces caractéristiques : [P]are che i deli habbiano voluto dotare V Unico Cipriano di tutte tre queste Virtù unitamente insieme, conciosia cosa che nelle sue compositioni si trova e F uno e l'altro, tanto ben osservato, & con tanta arte posto, che avanti di lui, non sia stato alcuno, & che per Vavenire si dubita che alcuno vi possa arrivare™. Je reviendrai plus loin sur la signification de la dolce harmonia à laquelle Willaert est associé aussi dans d'autres louanges et d'autres déplorations.

Concentrons-nous maintenant sur le motet Concordes adhibete ánimos de Rore. Il paraît avoir irrité un certain nombre de chercheurs modernes, parce qu'un élément traditionnel des déplorations semble manquer à ce poème composé en distiques élé- giaques, à savoir une partie de lamentation. Sur base en outre de considérations modales - le motet s'achève sur une autre note {do) que la finale (fa) - on a conclu que le motet est incomplet et qu'il y manque une secunda pars31. Je voudrais cepen- dant contester ici et réfuter cette conception largement répandue.

28 RISM 156617. Édition de la partition : Bernhard Meier (éd.), Cipriano de Rore Opera Omnia, vol. V : Madrigalia 3-8 vocum, American Institute of Musicology, s. 1., 1971 (CMM 14), p. 118-121. On remarquera qu'au moment de la parution de ce recueil, Rore lui-même était entretemps décédé.

29 Les deux œuvres sont écrites pour Antoine Perrenot de Granvelle (voir la dédicace Illustrissimi et Reverendissimi Cardinalis Granvellani Emblema et la mention, conçue comme soggetto cavato, de sa devise durate) et se suivent dans le recueil (ce sont le n° 16, Willaert, et le n° 17, Rore). Voir à ce pro- pos les travaux d'Ignace Bossuyt, « O socii durate : A Musical Correspondence from the Time of Philip II », et « O socii durate : Antoine Perrenot de Granvelle en de Vlaamse polyfonist Adriaan Willaert (ca. 1490-1562). Nieuwe gegevens op basis van de in Madrid bewaarde correspondentie van Granvelle », Les Granvelle et les anciens Pays-Bas. Liber doctori Mauricio Wan Durme dedicatus, p. 321-340.

30 « II semble que les cieux ont voulu offrir à Cipriano ces trois grâces réunies ensemble, car on trou- ve dans ses compositions aussi bien l'une que l'autre, si bien conçues et réalisées avec une telle habile- té que personne avant lui [ne l'a fait] et qu'il est douteux que quiconque à l'avenir puisse y arriver ».

31 Voir la mention Secunda pars deest à la fin de l'édition de ce motet par Bernhard Meier (p. 121).

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

16 MUSURGIA

Concordes adhibete ánimos, Musae, indita turba, Aetherei patris sacra propago Iovis :

Laude Panompheum summa decorate Adrianum,

Intulit ut vestro muñera summa choro. Harmónicos magis ac suaves nemo edidit unquam

Cantus, per quem nunc Musica vera viget.

Ergo aetas omnis colat hunc, laudetur origo :

Felix quae hunc genuit Flandria in orbe virum.

Vive Adriane decus Musarum, vive Adriane.

Constatez ensemble, Muses, foule célèbre,

Descendantes du père céleste sacré, Jupiter : Décorez de la plus haute louange Adrien panomphée [annonciateur de tous les oracles], II a apporté à votre chœur les présents suprêmes. Personne n'a jamais produit de chants plus grandioses ni plus doux Des chants par lesquels fleurit aujourd'hui la vraie musique. Que tout âge le loue, que soit loué son berceau :

Heureuse Flandre qui a donné au monde un tel homme.

Vive Adrien, hérault des Muses, vive Adrien.

Il faut souligner d'abord que l'élément de déploration n'est pas complètement absent de cette composition : tout au début, en effet, le tonus lamentationis grégo- rien, provenant de la Lamentano Hieremiae, est cité par toutes les voix32. En second lieu, la mensuration ternaire de la fin me paraît constituer un argument fort en faveur de l'idée que le motet est bien terminé. Les climax rythmiques de ce type sont en effet généralement des signes de terminaison dans la musique du xvie siècle ; ou encore : je connais peu de motets de cette période dont la prima pars se terminerait par un tempus perfectum et serait suivie d'une secunda pars en tempus imperfectum. En outre, on pourrait s'étonner que Rore opte, dans un motet in mortem Adriani Willaert, pour cette mensuration de caractère plutôt enlevé - voyez aussi l'appel Felix quae hunc genuit Flandria in orbe virum qui lui est lié33. On touche ici cepen- dant au nœud du problème. À mon avis, Concordes adhibete ánimos de Rore ne peut pas être considéré comme une lamentation au sens strict du terme, où primeraient la douleur et le luctus, mais bien comme une louange de Willaert et de sa musique, dans laquelle la mise à l'honneur d'inspiration humaniste est primordiale. Deux éléments renforcent encore cette hypothèse. Si l'on compare le motet de Rore à tant d'autres déplorations de compositeurs décédés, il apparaît à l'évidence que le cantus firmus qu'il a choisi a un caractère radicalement différent. Si les textes et les mélodies choi- sies par exemple dans Nymphes des bois de Josquin, dans O mors inevitabilis de Vinders ou Musiciens, chantres mélodieux de Certon proviennent du réquiem grégo- rien ou de lamentations apparentées34, ces prières font place dans la composition de

32 La mélodie se trouve dans YOfficium Majoris Hebdomadae, Regensburg, 1923, p. 179. Voir aussi Günther Massenkeil, « Zur Lamentationskomposition des 15. Jahrhunderts », et Bernhard Meier, « Melodiezitate in der Musik des 16. Jahrhunderts ».

33 Voir Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venise, 1558, p. 209 (livre III, chapitre 48), qui associe par exemple le rythme trochaïque avec les « balletti ».

34 Voir entre autres Willem Elders, « Struktur, Zeichen und Symbol in der altniederländischen

Totenklage » ; Eric Rice, « Tradition and Imitation in Pierre Certon's Déploration for Claudin de Sermisy » ; et Dietmar Ens, « Josquin Desprez' La déploration de Iohan. Ockeghem ».

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L ANIME BEATE 1 7

Rore à un vive au caractère motivique, qui envahit toute la composition comme sog- getto ostinato (voir ci-dessous) : Vive Adriane decus Musarum, vive Adriane*5. La nature de ce cantus firmus me fait d'ailleurs penser qu'il est peu probable qu'une secunda pars manque à cette œuvre : l'effet de la combinaison de cette exclamation exubérante avec un texte de lamentation serait pour le moins surprenante.

En rapport avec cette hypothèse, je voudrais souligner aussi l'existence d'une source qui peut la conforter. Le flamand Nicolaus Stopius a publié en 1555 le poème In laudem Adriani Wylaert musicae artis peritissimi veraeque harmoniae inventons longe celeberrimi, paru à Florence dans le recueil Panegyricum Nicolai Stopii Alostensis Flandri carmen. Le texte, louange de Willaert sous la forme d'un dialogue entre Apollon et les muses, est le suivant36 :

Ad Musas Vos, Heliconiades, dulcissima turba, sorores,

unanimes melicum condecorate chorum. Respondent Musae Calliope, Polyhymnia, Terpsichore, Urania « adsum »,

Melpomene, Euterpe, Clio, Thalia, Erato. Ad Musas, ut unaquaeque suofungatur officio

5 Gesta canens Clio, quid erat die Musica quondam ; maestà licet tua sint, die quoque, Melpomene ;

lascivis parcas numeris, facunda Thalia ; hue ades, Euterpe, flatibus ede sonos ;

Terpsichore, adde modos, Geticus quos repperit Orpheus ; 10 quidque, Erato, sit amor gestibus ede sacris ;

Calliope, tua maiestas heroa nee absit ; harmoniam caeli proferet Urania ;

da manibus placidos et voce, Polymnia, gestus ; Tu fer ovans Paean, Thrax citharoede, novum ;

15 Ut Charitesque hilari suaves dent pectore voces convoca eas Ciaria, Phoebe canore, lyra.

Phoebus Vos, Heliconiades, gratíssima turba, sorores,

hue properate prius quam venit atra dies. Heu nimis atra dies erit et lacrimabile fatum,

20 odeon linquet cum pater ipse chori.

35 Voir W. Elders, « Struktur, Zeichen und Symbol », op. cit., p. 41 : Als rechtschaffener Humanist verwandelte [...] de Rore in seinem Klagesang für Willaert das Gebet in Lobpreis.

36 Publié dans Dirk Sacre, « Musa Musices (pars quarta) », p. 8. Parce que ce poème est à peu près inconnu des milieux musicologiques, je le reproduis ici en entier. Je remercie Dirk Sacré et Jim McKeown pour leur aide dans son interprétation.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

18 MUSURGIA

Perpetuis vivus celebretur laudibus a quo omne decus vobis, gloria perpes adest.

Spiritus et cum se carnis mole exuet ista, ducite ad Elysios muñera grata choros.

25 Musica iam longos varie lacerata per annos dulcis adest veris enucleata modis ;

praeceptis veteres hanc involvunt tenebrosis verbaque pro factis sola relieta iacent.

Iuppiter at nostri sortisque misertus acerbae 30 caelitus emisit dona petita suis.

Randria ter felix hoc almo muñere digna sola reperta fuit quae patefecit iter.

Divini sitiens puro de fonte Adriani mellifluo ardentem nectare pelle sitim.

Musarum chorus concors 35 Vivat perpetuo felix cum dis ADRIANUS

vivat, ut est clarum nomen et usque suum.

L'encomion de Stopius manifeste des similitudes avec Concordes adhibete áni- mos de Rore. Outre l'usage commun de distiques élégiaques - ce qui n'est d'ailleurs pas si extraordinaire pour des textes humanistes -, c'est surtout le choix des mots et des thèmes, ainsi que quelques tournures de pensée qui sont étonnamment sem- blables : bien que les deux poèmes méritent une étude plus approfondie de leur inter- textualité, il suffira d'indiquer ici le fait que tant les muses (désignées respectivement par les expressions dulcíssima / gratíssima turba et inclita turba) que Jupiter-Iovis et Orphée sont mentionnés dans les deux textes, comme le pays d'origine de Willaert, la Flandre. La fin du poème de Stopius est aussi frappante, dont le double vivat fait manifestement pendant au motto Vive Adriane decus Musarum, vive Adriane élaboré comme cantus fîrmus par Rore. Il ne me paraît donc pas invraisem- blable que la louange de Stopius ait pu servir de prétexte immédiat au motet à Willaert de Rore. Le poète et le compositeur se sont d'ailleurs presque certainement connus. Stopius (mort le 8 mai 1568) était en effet actif à Venise comme antiquaire et agent d'Albert V. Il y a fréquenté les mêmes cercles que Rore et Willaert, comme il ressort entre autres d'une épitaphe in obitum Pétri BembP7. Le lien entre Rore et le poète humaniste se manifeste de façon plus convaincante encore dans le prestigieux codex Mielich, où apparaît le motet Mirabar solito de Rore, en l'honneur d'Albert V

37 Cet épitaphe a été publié dans Janus Gruterus (éd.), Delitiœ C. Poetarum belgicorum, vol. 4, Frankfurt, 1614, p. 367-368. Pour des détails biographiques concernant Stopius, voir Franciscus Sweertius, Athenae belgicae, Anvers, 1628, p. 582, et la Biographie nationale, vol. 5, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1876, p. 809.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L'ANIME BEATE 19

sur un texte de Stopius38. Partant de l'idée que le poème d'hommage de Stopius, paru en 1555, a servi de base à la composition à cinq de Rore, on voit immédiatement pourquoi une partie explicite de lamentation manque dans cette œuvre. Tant les considérations musicales que textuelles amènent à conclure que le motet est complet sous la forme où nous le connaissons et qu'il doit être compris comme un hommage posthume plutôt que comme une déploration au sens étroit du terme.

4. Giovanni Battista Conforti et Lorenzo Benvenuti : déplorations à distance ? Deux neniae ont encore été publiées cinq ans après la mort de Willaert, cette fois

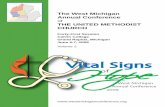

par des compositeurs dont nous ne savons pas s'ils avaient un lien avec le maître décédé. De la vie et de l'œuvre de Lorenzo Benvenuti, on ne connaît que le madri- gal Giunto Adrian - Di qua i grandi del mondo39. On peut en déduire avec prudence qu'il a été actif à Venise ou dans les environs, considérant que cette pièce est inclu- se dans le Secondo libro delle fiamme, dans lequel on trouve aussi des compositions, entre autres, de Merulo, de Lasso et de Striggio. Ce recueil a été imprimé en 1567 par Scotto et édité par Giulio Bonagiunta, membre depuis 1561 de la chapelle de la basilique San Marco ; une réimpression en a été publiée en 1570 (figure 1)40.

38 Publié dans Bernhard Meier (éd.), Cipriano de Rore Opera Omnia, vol. VI : Motets, {Corpus Mensurabais Musicae, 14), American Institute of Musicology, s. 1., 1975, p. 87-95. Ici aussi, Rore a éla- boré un motto, vivat in aeternum dux modo Bavariae. D'autres compositeurs, comme Orlando di Lasso et Jacobus de Kerle, ont aussi mis en musique des textes de Stopius : voir surtout les descriptions par Massimo Troiano du mariage entre Guillaume de Bavière et Renata de Lorraine, dans Horst Leuchtmann (éd.), Die Münchner Fürstenhochzeit von 1568. Massimo Troiano : Dialoge.

39 Édition moderne Helga Meier (éd.), Fünf Madrigale venezianischer Komponisten um Adrian Willaert zu 4-7 Stimmen, (Das Chorwerk, 105). Wolfenbüttel, Möseler Verlag, 1967, p. 1-8.

40 RISM 156713 et 157014. Helga Meier, Fünf Madrigale, op. cit., p. iii, affirme que le madrigal de Benvenuti ouvre le Secondo libro delle fiamme. Tant dans l'édition de 1567 que dans celle de 1570, il constitue pourtant le n° 10 du recueil.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

20 MUSURGIA

Figure 1 : Lorenzo Benvenuti, madrigal Giunto Adrian - Di qua i grandi del mondo, alto, prima parte. Secondo libro delle flamme, 2e édition (RISM 157014). Reproduit avec l'aimable autorisation de la Bayerische Staatsbibliothek, München.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L 'ANIME BEATE 2 1

On est mieux documenté sur Giovanni Battista Conforti41. Une collection de ses ricercare a paru en 1558 à Rome, chez Valerio Dorico, dédiée au cardinal Niccolo Caetani da Sermoneta (1526-1585). Neuf ans plus tard, en 1567, Claudio Menilo a mis sur le marché la collection de madrigaux à cinq voix de Conforti, parmi lesquels on trouve la déploration sur la mort de Willaert, S'hoggi son senz honor - S'hoggi s'acheta42. Pour le reste, ce recueil dédié à Anselmo Dandini (vers 1546-1608) contient, à côté de réalisations de textes de Pétrarque et d'Arioste, surtout des poèmes contemporains à la mode ou de circonstance. Même si Conforti a probable- ment été actif à Rome durant la plus grande partie de sa vie, la déploration de Willaert, l'édition par Menilo43 et la présence de poésies de poètes actifs dans ou autour de la Serenissime République indiquent des liens possibles avec Venise. En outre, les travaux de Dietrich Kämper ont montré que les ricercare de Conforti ont servi de base au style ultérieur d'Andréa Gabrieli, ce qui renforce encore le lien avec la vie musicale vénitienne44.

Lorenzo Benvenuti, Giunto Adrían - Di qua i grandi del mondo

Giunto Adrian fra l'anime beate, Si raddoppiar nel ciel novi concenti, Et in suo honor le sfere e gli elementi Fer sentir armonie più non usate.

Cadde un nembo difior da le dorate Stelle nel suo passar, tacquero i venti, Temprò Febo gli aurati raggi ardenti E l'ornò de le frond' un tempo amate.

Di qua i grandi del mondo pianser tutti, E la Regina d'Adria a chiome sciolte E' accompagnò con mille nimfe a canto ;

Né la limpida Scalda tenne asciutti Gl'occhi fra suoi cristalli, che sepolte Vide insieme con lui le voci e 7 canto.

Lorsqu' Adrien a rejoint les âmes bienheureuses, De nouvelles consonances redoublent dans les cieux Et en son honneur les sphères et les éléments Ont fait entendre des harmonies inusitées.

Un nuage de fleurs est tombé des étoiles dorées Sur son passage, les vents se sont tus, Phoebus a tempéré les rayons dorés ardents Et Ta orné des feuillages d'un temps aimé.

Ici tous les grands du monde ont pleuré, Et la reine d'Adria, la chevelure défaite, L'a accompagné avec mille nymphes chantant.

Même l'Escaut limpide a versé des larmes De ses yeux cristallins, voyant ensevelis Avec lui sa voix et ses chants.

41 Voir surtout la recherche et les publications de Dietrich Kämper, Studien zur instrumentalen Ensemblemusik des 16. Jahrhunderts in Italien, et Idem (éd.), Giovanni Battista Conforti : Ricercare (1558) und Madrigale (1567).

42 Édition moderne dans D. Kämper Giovanni Battista Conforti, op. cit., p. 92-98. 43 Sur l'activité de Merulo comme imprimeur, voir Rebecca Edwards, Claudio Merulo : Servant of

the State and Musical Entrepreneur in Later Sixteenth-Century Venice. 44 Voir Dietrich Kämper, « Zur Vorgeschichte der Fantasie Sweelincks ». Pour une vision plus nuan-

cée des positions de Kämper, je renvoie à Anthony M. Newcomb, « When the stile antico was Young ».

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

22 MUSURGIA

Giovanni Battista Conforti, S'hoggi son senz' honor - S'hoggi s'acheta

S'hoggi son senz* honor le nostre sponde Già si fiorite y fortunate et belle ; S'hoggi contro di noi sono le stelle

Rivolte, e 7 lor favor si muov 'altronde ;

S'hoggi del nostro mar si veggon l'onde Andar fremendo in questa part' e 'n quella, Con viso che minaccia atre procelle Senz'aiuto sperar d'aure seconde.

S'hoggi s'acheta ogni amoroso accento, Né s 'ode più chi esprim 'in dolci note Gli effetti eh 'ogni corfacean beato ;

S'hoggi siferman le celesti rote Et tace l 'armonia per ogni lato, E che 7 grand' ADRIAN di vit' è spento.

Si nos rivages sont aujourd'hui sans honneur, Jadis si florissants, heureux et beaux ; Si aujourd'hui les étoiles se sont tournées contre nous, Et si leur faveurs se tourne ailleurs,

Si aujourd'hui on voit les flots de notre mer Aller vibrants de ci de là, Avec une apparence qui menace de sombres grains Sans espoir d'aucun vent favorable.

Si tout accent amoureux se tait aujourd'hui, Si personne n'exprime plus en sons harmonieux Les effets qui rendraient tout cœur heureux ;

Si aujourd'hui les rouages célestes s'arrêtent Et si l'harmonie se tait de tout côté, C'est parce que le grand ADRIEN a perdu la vie.

On ne connaît aujourd'hui l'auteur ni du texte de Giunto Adrian de Benvenuti, ni de celui de S'hoggi son senz' honor de Conforti45. Il est intéressant de noter que les deux sonnets partagent un certain nombre de motifs. L'appel aux éléments naturels - rivières, étoiles, mer, vents, etc. - leur est commun. Si le poète de la composition de Benvenuti opte pour une enumeration hiérarchisée, commençant par les sphères célestes et terminant par les flots de l'Escaut, S'hoggi son senz1 honor manifeste plu- tôt une distribution arbitraire46.

Une autre différence entre les deux textes concerne l'atmosphère. Si dans le madri- gal de Conforti l'accent est mis presque exclusivement sur le vide laissé par la mort du compositeur - le sonnet est en fait une longue iacturae demonstratio -, l'auteur de la pièce de Benvenuti par contre dépeint le contraste, fondé sur une conception typique- ment occidentale qui présuppose la dualité du corps et de l'âme, entre la félicité et la tristesse qui échoient respectivement au ciel et à la terre après le décès de Willaert ; la volta se trouve, comme c'est souvent le cas, entre les deux quatrains et les deux tercets47.

45 Alfred Einstein, The Italian Madrigal, p. 323, suppose que Battista Zuccarini est le poète du son- net Giunto Adrian, mais cette hypothèse n'est pas confirmée jusqu'ici.

46 II faut noter brièvement ici que Conforti souligne par des moyens mélodiques la répétition dans la prima parte de l'expression s'hoggi, qui revient cinq fois. On entend en effet chaque fois une sixte mineure ascendante dans une ou plusieurs voix.

47 Paul Van Nevel, « Vier neniae op de dood van Adriaan Willaert », p. 165, fait remarquer que la phra- se finale, qui évoque l'image d'un fleuve et de ses yeux, paraît empruntée au sonnet Giunto m'ha amor de Pétrarque {Ché poria questa il Ren qualor più agghiaccia / arder con gli occhi), poème que Willaert avait mis en musique dans sa Musica nova. Il est intéressant en outre que la suite du vers 6 de Giunto m 'ha amor (e rompre ogni aspro scoglio) présente des analogies frappantes avec le vers 14 de Sassi, palae d'Antonio Molino (cul dulce canto chie rumpe ogni scogio). Les influences pétrarquisantes apparaissent donc mani- festes dans les deux poèmes.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L'ANIME BEATE 23

II est frappant que les deux textes mettent l'accent sur l' harmonie avec laquelle - comme je l'ai indiqué plus haut - Willaert avait déjà été associé de son vivant et l'est encore dans les autres déplorations : voir les vers 2 et 4 de Giunto Adrian et les vers 10 et 13 de S'hoggi son. Je voudrais examiner maintenant la signification précise et surtout l'interprétation de ce concept par d'autres compositeurs, à partir d'une dis- cussion de quelques aspects analytiques des lamentations d'Andréa Gabrieli, de Cipriano de Rore et de Lorenzo Benvenuti. Les diverses manières dont ils donnent forme aux acquisitions harmoniques de Willaert sont en effet importantes pour la mise en jeu de la réception de son œuvre.

5. Gabrieli, Rore et Benvenuti : trois commémorations individuelles On pourrait dire que, du point de vue musical, il existe trois manières d'exprimer

un hommage posthume: 1) on imite aussi fidèlement que possible le style de la per- sonne disparue, établissant ainsi un testament de ses idéaux ; 2) on développe les caractéristiques de ce style, c'est-à-dire qu'on prend les innovations apportées par le compositeur comme point de départ pour élaborer des techniques de composition appartenant à une nouvelle génération ; ou 3) on réalise tout autre chose. Les déplo- rations de Rore, de Benvenuti et de Gabrieli sont des exemples types de ces trois manières : chacun d'entre eux a trouvé une façon personnelle de rappeler la mémoi- re de Willaert.

En 1543 déjà, dans la dédicace de son traité Lettione seconda pur della prattica di sonare il violone d'arco da tasti, Silvestro Ganassi dal Fontego avait appelé Adrien Willaert un nuovo Promotheo [sic] della celeste Armonia, « dédaigneux du passé, gloire du présent et exemple pour le siècle à venir »48. Douze années plus tard, Stopius l'apprécie dans le titre de son poème panégyrique comme verae harmoniae inventor. Après sa mort encore, Willaert est remémoré dans les mêmes termes : Rore affirme que « personne n'a jamais produit de chants plus grandioses ni plus doux » et Gabrieli - ou plutôt Antonio Molino - que le doux chant de Willaert « brise tout récif ». Benvenuti se risque même à parler de « nouvelles consonances » et d'« har- monies inusitées » qui résonnent après sa mort, comptant Willaert au nombre des « âmes bienheureuses ». Mais que signifie précisément pour ces compositeurs la dolce harmonia dont Willaert est crédité49 ? Comment traitent-ils en général l'hérita- ge willaertien ? Dans les paragraphes qui suivent, je voudrais caractériser brièvement le style de ces trois déplorations et discuter la manière dont elles mettent en fin de compte en musique les paroles qui concernent l'harmonie de Willaert.

48 [S]como dei passam, gloria del presente, & maestro del futuro secolo. 49 Voir la dédicace de Di Cipriano de Rore il quinto libro di madrigali a cinque voci (voir ci-dessus).

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

24 MUSURGIA

De même que Sassi, palae de Molino est une déploration assez peu convention- nelle - ce n'est en effet qu'à partir des vers 11-12 qu'il devient manifeste qu'il s'agit bien d'un chant de plainte (Vegni, cha tutti canti a lagriman la morte d'Adrian) - de même Andrea Gabrieli a choisi une mise en musique très personnelle50. La longue enumeration, dans les dix premiers vers, de plantes, d'animaux et de rivières, de contenu varié et d'apparence pétrarquisante, lui a suggéré un ensemble aussi riche- ment varié, aux traits madrigalesques manifestes. On remarque en particulier les nombreux mélismes - dont l'absence presque totale dans la seconda parte, centrée sur le luctus, n'est pas accidentelle -, les combinaisons de voix toujours changeantes (trios de voix aiguës ou graves, parties dont le cantus ou la basse sont absentes, etc.) et l'emploi ingénieux de la sincopano : Gabrieli s'est donc laissé conduire ici bien plus par le contenu burlesque du texte que par la situation concrète, savoir la mort de Willaert. À partir du signal donné par la phrase Vegni, cha tutti canti a lagriman la morte d'Adrian dans la seconda parte, cette texture richement variée est abandonnée au profit de déclamations généralement homophones, quasi recitatives, clairement séparées les unes des autres par des cadences ou des silences. Même la phrase cul dulce canto chie rumpe ogni scogio (m. 79-82), qui renvoie aux effets produits par la musique de Willaert, est réalisée de cette manière (exemple 1). La phrase com- mence et finit sur des harmonies at fa, séparées par d'autres harmonies dont les fon- damentales sont successivement fa-mi',-do-ré-sol-do-fa. On notera en outre les inflections chromatiques mi', et/a # sur les mots essentiels, dulce canto.

Ce passage de la greghesca de Gabrieli manifeste par certains côtés des corres- pondances remarquables avec la réalisation par Rore du vers harmónicos magis ac suaves [nemo edidit unquam] (m. 42-45) du motet Concordes adhibete ánimos. Ici aussi la texture est quasi homophone, quelques altérations chromatiques apparaissent (si'> et fai) et les fondamentales des accords sont séparées principalement par des sauts de quarte ou de quinte (exemple 2). Pour le reste, cependant, la composition de Rore est fondamentalement différente de Sassi, palae - E vu fiumi de Gabrieli. Là où ce dernier a choisi un style de composition très personnel, presque excentrique, l'hommage rendu par Rore à son maître décédé consiste en quelque sorte à se mettre dans sa peau pour adopter son langage musical. Concordes adhibete ánimos est fondé sur un soggetto ostinato (au quintus) sur les mots vive Adriane decus

50 On s'est interrogé au cours des dernières décennies sur les intentions précises des déplorations de Molino, en particulier de Sassi, palae - E vu fiumi : si Paolo Fabbri, « Fatti e prodezze di Manoli Blessi », p. 191, parie d'une serietà non dubitabile, Siro Cisilino (éd.), Greghesche libro I, 1564. 39 composizioni di diversi autori su testi poetici di Manoli Blessi detto il Burchiella, p. xiv, se demande plu- tôt - à bon droit, me semble-t-il - s'il faut prendre entièrement au sérieux cet hommage musical ou si au contraire il ne faut pas y reconnaître des sous-entendus comiques. Je suis tentée d'adopter ce deuxième point de vue. Somme toute, il ne faut pas oublier que la lingua greghesca de Molino a d'abord été une lingua burlesca, où les éléments comiques ou parodiques ne sont jamais complètement absents. L'apparence simultanée de Dulce padrun - Mi xe stà chel d'Adrien Willaert et de Sassi, palae - E vu fiumi d'Andréa Gabrieli dans le recueil de Molino (voir plus haut) contribue à cette interprétation : dans les deux œuvres il est question d'un décès, celui d'un chien dans la première, d'un compositeur des plus célèbres dans la seconde !

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L 'ANIME BEATE 25

Musarum, vive Addane. Comme Willaert l'avait déjà fait dans un certain nombre de pièces des recueils de motets à cinq et à six voix (Venise, 1539 et 1542), Rore trans- pose plusieurs fois ce thème au cours de la composition (exemple 3) et le soumet à un modèle mathématique strict, où silences et notes alternent régulièrement51. Il est intéressant en outre qu'il a organisé la texture polyphonique, toujours dans la ligne d'une technique que Willaert avait déjà utilisée, de telle sorte que le soggetto et le texte principal énoncent souvent au même moment la même voyelle et/ou la même consonne52. Les mesures 16-17 sont frappantes, par exemple, où se superposent les syllabes mu, provenant respectivement des mots Musae et Musarum5' Une rencontre semblable de syllabes se produit à la mesure 46, où la dernière syllabe du quintus, [Adria]ne, précède d'une minime le mot ne[mo] souligné par un accord, créant une transition très souple à l'audition. Les mesures 61-62 donnent un autre exemple, où les deux syllabes du mot decus (provenant du motto) se superposent à [lau'detur : tant la dentale d que les voyelles e et u sont donc communes aux deux textes.

Exemple 1 : Andrea Gabrieli, Sassi, palae, m. 79-82.

51 Pour une discussion des différentes techniques de composition dans le livre de motets à cinq voix, voir Katelijne Schiltz, « Motets in Their Place : Some 'Crucial' Findings on Willaert's Book of Five- Part Motets (Venice, 1539) ». Voir aussi Rolf Dammann, « Spätformen der isorhythmischen Motette im 16. Jahrhundert ».

52 Voir à ce propos le travail de Jonathan Marcus Miller, Word-Sound and Musical Texture in the Mid-Sixteenth-Century Venetian Madrigal, et Katelijne Schiltz, « Polyphony and Word-Sound in Adrian Willaert's Laus tibi sacra rubens ».

" Ceci vaut aussi pour la mes. 39, où mu[nera] et Mu[sarum] se superposent.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

26 MUSURGIA

Exemple 2 : Cipriano de Rore, Concordes adhibete ánimos, mes. 42-46.

Exemple 3 : Cipriano de Rore, Concordes adhibete ánimos, soggetto ostinato du quintus.

Si l'hommage de Rore au divino Adriano consiste donc en ce qu'il a voulu s'in- vestir au maximum dans le style de ce dernier - plus précisément le style de son recueil de motets à cinq voix - et, ce faisant, se profiler comme un second Willaert, Benvenuti au contraire opte dans son madrigal Giunto Adrian fra Vanirne beate pour une troisième et dernière manière d'honorer Willaert. Le compositeur utilise en effet les réformes musicales initiées par Willaert comme base de l'élaboration de tech- niques de composition appartenant à la génération qui suit. Tant Gabrieli que Rore avaient fait la preuve d'une grande prudence dans le traitement, au moyen de

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L 'ANIME BEATE 27

quelques altérations chromatiques et d'une texture généralement homophone, des paroles concernant l'harmonie de Willaert. Benvenuti choisit pour sa part, en parti- culier pour les phrases [Si raddoppiar nel ciel] novi concenti (mes. 10-20) et [Fer sentir] armonie più non usate (mes. 25-31), une écriture plastique, extrêmement chromatique, comme on n'en rencontre jamais ou presque dans l'œuvre de Willaert. Par l'emploi d'inflexions telles que fa$, do%, sol%, ré% et la% et des constellations accordiques qui les accompagnent, les harmonies de Benvenuti, enracinées dans une texture contrapuntique, apparaissent exceptionnellement aventureuses (voir les exemples 4 et 5)54.

6. Conclusion L'insertion volontaire et manifeste de chromatismes sur les paroles qui thémati-

sent le style de composition de Willaert paraît donc indiquer que ceci avait été res- senti par Gabrieli, Rore et Benvenuti comme l'une de ses innovations les plus impor- tantes. Les deux premiers compositeurs s'en tiennent encore plus ou moins aux limites dans lesquelles Willaert lui-même avait œuvré, tandis que Benvenuti cherche à atteindre ces frontières et à les dépasser. L'accent mis sur le chromatisme, qui appa- raît dans des passages essentiels de ces déplorations, est significatif pour plusieurs raisons. Sans doute l'audacieuse mise en œuvre par Willaert des genres chromatique et enharmonique dans le motet Quid non ebrietas, basé sur des vers des Epistolae d'Horace, est-elle restée un cas isolé dans sa production55; pourtant, la part des tour- nures chromatiques dans son répertoire s'est accrue au cours des années, probable- ment en conséquence du passage progressif d'une pensée horizontale, mélodique, à une conception compositionnelle de plus en plus verticale et harmonique. Cet aspect du style de Willaert se manifeste notamment dans les passages discutés ci-dessus du motet Concordes adhibete ánimos de Rore et de la greghesca Sassi, palae de Gabrieli.

54 Voir Bernhard Meier, « Melodiezitate in der Musik des 16. Jahrhunderts », p. iii : Rore hält sich hierbei noch innerhalb der Grenzen, die Willaert selbst einst wahrte ; Benvenuti hingegen preist den Verewigten bereits mit einer Kunst, deren Grundlage jener zwar geschaffen hat, die aber erst durch seine Schüler, vor allem durch Rore in seinen späten Madrigalen, zu solchem Ausmaße gesteigert worden ist.

55 Sur cette pièce, voir notamment la correspondance entre Giovanni Spataro, Pietro Aaron et Giovanni Del Lago entre les années 1524 et 1533, publiée dans Bonnie J. Blackburn, Edward E. Lowinsky et Clement A. Miller (éds.), A Correspondence of Renaissance Musicians, passim.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

28 MUSURGIA

Exemple 4 : Lorenzo Benvenuti, Giunto Adrian fra l'anime beate, mes. 10-20.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L'ANIME BEATE 29

Exemple 5 : Lorenzo Benvenuti, Giunto Adrian fra l'anime beate, mes. 25-31.

Il est frappant pourtant qu'aucun des trois compositeurs n'a cherché de lien avec le style tardif du magnum opus de Willaert, la Musica nova. Cette collection monu- mentale de motets et de madrigaux de quatre à sept voix, imprimée par Antonio Gardano en 1559, a circulé avant sa publication officielle durant plus de vingt ans dans les cercles extrêmement privés et élitaires des mécènes, des compositeurs, des

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

30 MUSURGIA

théoriciens et des exécutants56. Le contexte social choisi dans lequel ces œuvres sont nées trouve une résonance manifeste dans le style du recueil qui, par son caractère sophistiqué et quasi cérébral, est non seulement très difficilement accessible à l'au- dition57, mais aussi très différent du style des autres collections de motets de Willaert58. Le fait que nous retenions aujourd'hui ce « Willaert tardif» essentielle- ment comme un style de composition difficile à comprendre et à imiter me paraît avoir profondément déterminé sa réception posthume et explique aussi en partie le hiatus dont il a été question au début de cet article entre la célébrité de Willaert de son vivant et celle dont il a joui après sa mort. Quoi qu'il en soit, ces déplorations qui, le fait est intéressant, se situent au croisement entre sa réputation contemporai- ne et sa réputation posthume, constituent par leurs multiples facettes un élément non négligeable de la reconnaissance d'un compositeur dont la signification pour le Cinquecento italien ne saurait être surestimée.

Traduit du néerlandais par N. Meeùs

Bibliographie Binder, Gerhard et Bernd Effe, Tod und Jenseits im Altertum, {Bochumer

Altertumswissenschaftliches Colloquium 6), Trier, WVT, 1991.

Blackburn, Bonnie J., Edward E. Lowinsky et Clement A. Miller (éds.), A Correspondence of Renaissance Musicians, Oxford, Clarendon Press, 1991.

Bossuyt, Ignace, Adriaan Willaert (ca. 1490-1562). Leven en werk. Stijl en genres, Leuven, University Press, 1985.

- , « O sodi durate : A Musical Correspondence from the Time of Philip II », Early Music XXVI (1998), p. 432-443.

- , « O sodi durate : Antoine Perrenot de Granvelle en de Vlaamse polyfonist Adriaan Willaert (ca. 1490-1562). Nieuwe gegevens op basis van de in Madrid bewaarde corres- pondentie van Granvelle », Les Granvelle et les anciens Pays-Bas. Liber doctori Mauricio Van Durme dedicatus, Krista De Jonge et Gustaaf Janssens éds, (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, B.17), Leuven, University Press, 2000, p. 321-340.

Brunelli, Giorgio, « Considerazioni sulla giustiniana del Cinquecento e il contributo di Andrea Gabrieli », La musica nel Veneto dal XVI al XVIII secolo, Francesco Passadore et Ivano Cavallini éds, Adria, Antiquae Musicae Italicae Studiosi, 1984, p. 47-87.

Cardamone, Donna Gina, The canzone villanesca alla napolitana and Related Italian Vocal Part-Music, 1537-1570, thèse de doctorat, Harvard University, 1972.

56 De nombreux documents concernant l'histoire de la création de la Musica nova sont publiés dans Jessie Ann Owens et Richard J. Agée, « La stampa della Musica Nova di Willaert ».

57 Ludwig Finscher, « Von Josquin zu Willaert - ein Paradigmen Wechsel? », p. 173, parle d'une radikale Absage an Formklarheit und Durchhörbarkeit.

58 Voir le chapitre « De problematiek van het muzikale soggetto » dans Katelijne Schiltz, « Vulgari orec- chie - purgate orecchie ». De relatie tussen publiek en muziek in het Venetiaanse motetoeuvre van Adriaan Willaert.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA V ANIME BEATE 3 1

Cisiono, Siro (éd.), Greghesche libro I, 1564. 39 composizioni di diversi autori su testi poe- tici di Marioli Blessi detto il Burchiella, {Celebri raccolte musicali venete del Cinquecento, 1), Padua, Zanibon, 1974.

Cortelazzo, Manlio, L'influsso linguistico greco a Venezia, (Linguistica, 2). Bologna, Patron, 1970.

- , « Plurilinguismo celebrativo », // Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto, éd. par Gino Benzoni, (Civiltà veneziana studi 30). Florence, Olschki, 1974, p. 121-126.

- , « Canzoni plunhnguistiche a Venezia nel XVI secolo », // diletto della scena e dell ar- monia. Teatro e musica nelle Venezie dal (500 al '700, Ivano Cavallini éd., Rovigo, Minelliana, 1990, p. 27-38.

Coutelle, Louis, Le greghesco. Réexamen des éléments néo-grecs des textes comiques véni- tiens du xvr siècle, Thessalonike, 1971.

Dammann, Rolf, « Spätformen der isorhythmischen Motette im 16. Jahrhundert », Archiv für Musikwissenschaft, X, 1953, p. 16-40.

Dunning, Albert, « Josquini antiquos, Musae, memoremus amores. A Mantuan Motet from 1554 in Homage to Josquin », Acta Musicologica, XLI, 1969, p. 108-116.

Edwards, Rebecca, Claudio Merulo : Servant of the State and Musical Entrepreneur in Later Sixteenth-Century Venice, thèse de doctorat, Princeton University, 1990.

Einstein, Alfred, « The Greghesca and the Giustiniana of the Sixteenth Century », Journal of Renaissance and Baroque Music I (1946-1947), p. 19-32.

- , The Italian Madrigal, trad, par Alexander H. Krappe, Roger H. Sessions et Oliver Strunk, 3 vol., Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1949.

Elders, Willem, « Struktur, Zeichen und Symbol in der altniederländischen Totenklage », Zeichen und Struktur in der Musik der Renaissance. Ein Symposium aus Anlaß der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung Münster (Westfalen) 1987, Klaus Hortschansky éd., Kassel etc., Bärenreiter, 1989, p. 27-46.

Ens, Dietmar, « Josquin Desprez' La déploration de Iohan. Ockeghem », Musik & Ästhetik, XIII (2000), p. 45-58.

Esteve-Forriol, José, Die Trauer- und Trostgedichte in der römischen Literatur untersucht nach ihrer Topik und ihrem Motivschatz, thèse de doctorat, Ludwig-Maximilians- Universität München, 1962.

Fabbri, Paolo, « Fatti e prodezze di Manoli Blessi », Rivista italiana di musicologia XI (1976), p. 182-196.

Finscher, Ludwig, « Von Josquin zu Willaert - ein Paradigmenwechsel? », Musik/Revolution. Festsch^ft für Georg Knepler zum 90. Geburtstag, Hanns-Werner Heister éd., vol. 1, Hamburg, von Bockel, 1997, p. 145-173.

Judd, Cristle Collins, Reading Renaissance Music Theory : Hearing with the Eyes (Cambridge Studies in Music Theory and Analysis 14). Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Kämper, Dietrich, Studien zur instrumentalen Ensemblemusik des 16. Jahrhunderts in Italien (Analecta musicologica 10). Cologne- Vienne, Böhlau, 1970.

- (éd.), Giovanni Battista Conforti : Ricercare (1558) und Madrigale (1567) (Concentus musicus 4), Köln, Volk-Gerig, 1978, p. 92-98.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

32 MUSURGIA

- , « Zur Vorgeschichte der Fantasie Sweelincks », Bericht über den internationalen musik- wissenschaftlichen Kongress Berlin 1974, Hellmut Kühn et Peter Nitsche éds, Kassel etc., Bärenreiter, 1980, p. 275-277.

Leuchtmann, Horst (éd.), Die Münchner Fürstenhochzeit von 1568. Massimo Troiano : Dialoge {Studien zur Landes- und Sozialgeschichte der Musik 4). München-Salzburg, Emil Katzbichler, 1980.

Lockwood, Lewis, « Adrian Willaert and Cardinal Ippolito d'Esté : New Light on Willaert's Early Career in Italy, 1515-1521 », Early Music History V (1985), p. 85-112.

Massenkeil, Günther, «Zur Lamentationskomposition des 15. Jahrhunderts», Archiv für Musikwissenschaft XVIII (1961), p. 103-114.

McManamon, John M., Funeral Oratory and the Cultural Ideals of Italian Humanism, Chapel Hill-Londres, University of North Carolina Press, 1989.

Meier, Bernhard, « Alter und neuer Stil in lateinisch textierten Werken von Orlando di Lasso », Archiv für Musikwissenschaft XV (1958), p. 151-161.

- , « Melodiezitate in der Musik des 16. Jahrhunderts », Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis XX (1967), p. 1-19.

Miller, Jonathan Marcus, Word-Sound and Musical Texture in the Mid-Sixteenth-Century Venetian Madrigal, thèse de doctorat, University of North Carolina at Chapel Hill, 1991.

Newcomb, Anthony M., « When the stile antico was Young », Atti del XIV congresso della società internazionale di musicologìa. Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale, Angelo Pompilio, Donatella Restani, Lorenzo Bianconi et F. Alberto Gallo éds, voi. 3, Torino, EDT Edizioni, 1990, p. 175-178.

Ongaro, Giulio Maria, The Chapel of St. Mark's at the Time of Adrian Willaert (1527-1562) : A Documentary Study, thèse de doctorat, University of North Carolina at Chapel Hill, 1986.

Owens, Jessie Ann, « How Josquin became Josquin : Reflexions on Historiography and Reception », Music in Renaissance Cities and Courts. Studies in Honor of Lewis Lockwood, Jessie Ann Owens et Anthony M. Cummings éds, Michigan, Harmonie Park Press, 1997, p. 271-279.

Owens, Jessie Ann et Richard J. Agee, « La stampa della Musica Nova di Willaert », Rivista italiana di musicologia XXIV (1989), p. 219-305.

Pappas, Nicolas C.J., « Stradioti : Balkan Mercenaries in Fifteenth and Sixteenth Century Italy », http://www.shsu.edu/~his_ncp/Stradioti.html.

Petta, Paolo, Stradioti. Soldati albanesi in Italia (sec. XV-XIX), Lecce, Argo, 1996.

PiRROTTA, Nino, « Musiche intorno a Tiziano », Tiziano e Venezia. Convegno internazionale di studi, Venezia, 1976, Neri Pozza et al. éds, Verona, Neri Pozza Editore, 1980, p. 29-34.

Pozniak, Piotr (éd.), Franciszek Maffon : Madrygal i Greghesca na chór a cappella. Fantazja na lutnie, Warschau, PWM Edition, 1970.

Rice, Eric, « Tradition and Imitation in Pierre Certon's Déploration for Claudin de Sermisy », Revue de musicologie LXXXV (1999), p. 29-62.

Rubin, Frances Anne, « Car Átropos. . . » : A Study of the Renaissance déploration, thèse de licence, University of North Carolina, 1978.

Sacre, Dirk, « Musa Musices (pars quarta) », Melissa XLIII (1991), p. 8-9.

Schiltz, Katelijne, « Frankrijk, 1460 - Johannes Ockeghem bezingt het overlijden van Gilles Binchois : Treurzangen in de Renaissance », Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Louis-Peter Grijp éd., Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001, p. 82-87.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIUNTO ADRIAN FRA L'ANIME BEATE 33

- , « Vulgari orecchie - purgate orecchie ». De relatie tussen publiek en muziek in het Venetiaanse motetoeuvre van Adriaan Willaert, Leu ven, University Press (sous presse).

- , « Polyphony and Word-Sound in Adrian Willaert's Laus ubi sacra rubens », Bruges - Venice : Music in Two Urban Mosaics, Bruges, 14-16 December 2001, Bruno Bouckaert et Eugeen Schreurs éds, (Yearbook of the Alamire Foundation, 6). Leuven-Peer (sous presse).

- , « Motets in Their Place : Some 'Crucial' Findings on Willaert's Book of Five-Part Motets (Venice, 1539) », Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlanse Muziekgeschiedenis (sous presse).

Van Nevel, Paul, « Vier neniae op de dood van Adriaan Willaert », Vlaanderen XXXIV (1985), p. 160-167.

Vescovo, Piermario (éd.), Andrea Calmo : Rodiana. Comedia stupenda e ridicolissima piena d'argutissimi moti e in varie lingue recitata, Padua, Antenore, 1985.

Witstein, Sonja Fortunette, Funéraire poëzie in de nederlandse renaissance. Enkele funé- raire gediehen van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien tegen de achtergrond van de théorie betreffende het genre, Assen, Van Gorcum & Comp., 1969.

This content downloaded from 194.95.59.195 on Sat, 22 Feb 2014 13:46:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions