G. Montevecchi, Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of G. Montevecchi, Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna

Oro sacroAspetti religiosi ed economici

da Atene a Bisanzio

a cura di Isabella Baldini, Anna Lina Morelli

Ornamenta 5

ESTRATTO

© 2014 Ante Quem

Ante Quem Via Senzanome 10, 40123 Bologna - tel. e fax +39 051 4211109www.antequem.it

ISBN 978-88-7849-101-4

Collana Ornamenta

Diretta daIsabella Baldini, Anna Lina Morelli (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Comitato ScientificoClaudia Perassi (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano)Dieter Quast (Römisch-Germanisches Zentralmuseum - Forschungsinstitut für Archäologie - Mainz, Deutschland)Enzo Lippolis (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)

Traduzione abstracts e keywords: Federico Poole

IndIcE

Isabella Baldini, Anna Lina MorelliIntroduzione 5

Rita SassuAspetti religiosi ed economici dell’oropreservato nei santuari greci 7

Luigi M. Caliò“Tu apparirai d’oro, tu brillerai come l’elettro”. Gioielli e lusso nei santuari greci tra culto, devozione e assimilazione 25

Fabrizio PaolucciMarmi dorati. Esempi di rivestimento a foglia d’oro su alcuni marmi antichi della Galleria degli Uffizi 53

Daniela Rigato“Racconti d’oro”: le testimonianze letterarie ed epigrafiche 75

Alfredo BuonopaneAnelli d’oro iscritti offerti a divinità. Una ricerca preliminare 91

Giovanna MontevecchiOrnamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna 107

Isabella BaldiniLo skeuophylakion nell’architettura protobizantina 123

Federica PannutiLa reliquia della Vera Croce e le stauroteche protobizantine 139

4

Eleni ChrysafiGli arcangeli negli oggetti devozionali bizantini in oro e smalto 155

Emanuela TarsiGli scettri nell’oreficeria bizantina 175

Claudia PerassiSacro e profano. Suggestioni monetali nelle crocette auree longobarde 183

Ermanno A. ArslanAl posto dell’oro: osservazioni sulla funzione e sull’uso dei pesi monetari nell’alto Medioevo in Italia 207

Michelle Beghelli, Joan Pinar GilIn ecclesia iuxta cancellos. Sulla composizione del corredo liturgico nelle chiese altomedievali 225

Paola PortaAntichi reliquiari scomparsi o poco noti a Bologna 239

Alessandro PaciniTecnologia delle croci in lamina aurea altomedievali 259

107

Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra rimini e ravenna

Giovanna Montevecchi

AbstrAct: Jewellery is an important indicator in burials. Besides being linked to the status of a person and of his or her family, it often is a token of forms of pietas towards people who died at a young age. This paper examines some tombs brought to light between Ravenna and Rimini, and compares changes in funeral ritual, specifically as regards jewellery and precious objects, from the first to the third century AD.

Keywords: Burial Customs, Jewellery, Ritual.

PremessA

I gioielli custoditi nelle sepolture di epoca romana assumono un rapporto esclusivo con il defunto, la cui famiglia – ponendoli nella tom-ba – rinuncia ad un bene prezioso per effettuare un gesto di pietas o per eseguire precise volontà della persona scomparsa. Questa pre-senza è indicatrice di circostanze particolari ed insolite del decesso ol-tre che, ma non necessariamente, rilevatrice di agiatezza economica.

Ornamenti e monili sono connessi alla preparazione del defunto per il funus, la sequenza di azioni da svolgere fra il momento della morte ed il compimento degli atti successivi alla sepoltura: la vesti-zione del corpo, la sua esposizione, il trasferimento nell’area cimite-riale, la preparazione della fossa e del rogo, la successiva raccolta dei materiali utilizzati per il cerimoniale e la copertura della tomba1. Mo-menti di cui rimane labile traccia nelle tombe, se non per il lascito de-gli oggetti ad essi collegati. Le implicazioni di natura sociale e cultuale che si legano alla deposizione dei gioielli, come degli altri elementi,

1 de FiliPPis cAPPAi 1997, pp. 58-59.

Giovanna Montevecchi

108

richiedono l’esame complessivo della sepoltura a partire dal contesto dell’area sepolcrale di pertinenza, ai tratti distintivi di collocazione e visibilità della tomba, alla scelta del rituale funerario, agli indizi lasciati sul terreno dai riti periodici svolti dai vivi2.

i contesti, le sePolture, gli ornAmenti

Il campione di sepolture che si esaminano, rinvenute a Ravenna e a Rimini, si riferisce ad un periodo compreso fra il I e il III secolo3. Ravenna, legata alla presenza del porto militare di fondazione augu-stea, era caratterizzata da una morfologia di tipo endolagunare, con cordoni sabbiosi adiacenti la linea di costa: il luogo extraurbano privi-legiato per la deposizione dei defunti. Rimini, nonostante la vicinanza al mare, aveva connotazioni ambientali completamente diverse e le necropoli furono organizzate in spazi più convenzionali adiacenti le arterie stradali, come la via consolare Flaminia.

Le aree di necropoli adiacenti Ravenna erano molto estese e si sviluppavano da nord a sud oltre il territorio di Classe4. Oggetti pre-ziosi sono stati rinvenuti in due tombe bisome nella necropoli adia-cente l’antico sobborgo di Cesarea, a sud di Ravenna; ad esse era riservato un settore con grandi casse in muratura di tipo familiare e copertura in pesante lastra lapidea, nel cui interno erano deposti

2 Questo contributo prende spunto dalla mia tesi di dottorato in Scienze e Tecnolo-gie per l’Archeologia e i Beni Culturali, discussa a Ferrara nel 2010, ricerca dal tito-lo Ritualità funeraria fra II secolo a.C. e III secolo d.C. nell’area adriatica. Necropoli in ambito riminese, cesenate, ravennate e ferrarese. Si ringrazia la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna per aver permesso lo studio dei mate-riali e della documentazione.

3 Nella ricerca effettuata il campione era costituito da 880 sepolture: qui si esami-nano le sepolture di Rimini e Ravenna, in quanto i monili sono assenti nell’area centuriale cesenate, almeno fino al III secolo, pressoché inesistenti nella necropoli di Gambulaga, presenti in quattro tombe della necropoli di Vicus Habentia. Le se-polture trattate non dispongono, in generale, dello studio antropologico.

4 Tombe con materiali preziosi furono scavate negli anni Sessanta del Novecento, nonostante la scarsa documentazione di tali rinvenimenti si prendono in conside-razione a fini statistici. Podere Marabina: sepoltura di due infanti in sarcofago, con bulla in oro lavorata a filigrana (III-IV secolo); zona di Cesarea: tomba plurima, con collana con perle in pasta vitrea e gaietto e pendente in oro a lunula (II-III secolo); area della basilica di San Severo: inumazione di subadulto, con anello in ambra a testa muliebre (I-II secolo); si veda minguzzi 1983a per i gioielli; id. 1983b per le gemme; per le ambre lavorate guidoni guidi 1983.

Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna

109

scheletri in cassa di legno5. Uno dei sepolcri6 conteneva un subadulto e un adulto che conservava, in corrispondenza all’originaria colloca-zione del cranio, un orecchino in oro con castone rettangolare conte-nente traccia di smeraldo e una collana in oro e corniola; la catenina, con maglia del tipo loop-in-loop, è costituita da elementi in lamina circolare concatenati e distanziati da un filo rigido in cui è inserito un dischetto cilindrico in corniola7 (fig. 1). Vicino allo scheletro di suba-dulto vi era un oggetto in ambra configurato a pantera in posizione sdraiata8. La seconda tomba, inizialmente predisposta per un solo defunto, venne allargata per far posto ad una successiva deposizio-ne, entrambe sigillate dal medesimo lastrone9. L’individuo deceduto per primo custodiva uno spillone in ambra con terminazione piana e uno spillone in osso vicino al cranio, mentre uno specchio in bronzo era deposto in corrispondenza degli arti inferiori insieme a due mone-te illeggibili e un balsamario in vetro. Il secondo inumato indossava un

5 La necropoli fra viale Europa e via dei Poggi, scavata negli anni Novanta del Nove-cento, era collocata sulle dune sabbiose e circondata da zone umide (mAioli 1991, pp. 253-279); in seguito all’abbandono fu coperta da limi argillosi che preservaro-no gli elementi organici fra cui le casse in legno; per questi aspetti si veda leoni, mAioli, montevecchi 2008, pp. 89-104; per i vetri dei corredi montevecchi, leoni 1999, pp. 23-28.

6 Tomba 10. La cassa fu in parte smontata in antico per il recupero dei laterizi e quindi anche gli scheletri persero l’originaria connessione anatomica.

7 I vaghi hanno un diametro di 2 mm, la catena è lunga 22 cm.8 La base dell’oggetto è 5 x 2 cm.9 Tomba 26.

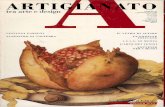

Fig. 1. Collana in oro e corniola e orecchino in oro con castone

(Ravenna, necropoli di viale Europa-via dei Poggi, tomba 10)

Giovanna Montevecchi

110

paio di orecchini in oro conformati a cerchietto, con chiusura ottenuta da un filo passante ritorto e annodato, e una collana con perline in oro, vaghi in vetro azzurro e altri vaghi in gaietto di forma affusolata; anche in questo caso i capelli dovevano essere acconciati con uno spillone in ambra e con spilloni in osso, vicino al cranio era deposta anche un’olletta in vetro a corpo globulare e una moneta illeggibile; in corrispondenza della mano destra era un anello in ambra rossa10 che riproduce, a tutto tondo, una pantera accovacciata attorniata da tralci di vite11 (fig. 2). Entrambe le casse di questa zona si datano al pieno II secolo.

La tomba in podere Giorgioni, a Classe, era posta al centro di un recinto con altre sepolture più modeste; la cassa in muratura acco-glieva un adulto con un infante deposto all’altezza della sua spalla de-stra12. Il corredo, di gran pregio, comprendeva una variopinta collana con vaghi in ambra e piccoli vaghi in vetro giallo e verde ad imitazione delle pietre preziose, oltre a numerosi vaghi di forma globulare in pasta vitrea nera ornata sia ad occhi policromi, sia a filamenti bianchi a zig zag13; vi era anche un anello in ambra, decorato a linee incise, con pie-tra colorata nel castone14. Faceva parte del corredo anche una rocca in ambra rossa costituita da diciannove vaghi cilindrici e tre lenticola-

10 Diametro interno 18 mm, diametro esterno 35 mm.11 All’esterno della tomba, sul piano di calpestio, sono state recuperate due lucerne

a volute con beccuccio ottusangolo del tipo Loschcke 1C.12 Tomba 29. Anche questa cassa fu parzialmente smontata in antico creando distur-

bo alla collocazione del corredo. La necropoli, scavata nel 1983, era scandita da recinti prospicienti una strada glareata, cfr. mAioli 1986. Per il corredo mAioli 1990, pp. 397-398; montevecchi 2000, pp. 238-240.

13 I vaghi erano slegati e sono stati ricomposti in una collana lunga 23 cm.14 Diametro interno 18 mm, diametro esterno 32.

Fig. 2. Anello digitale in ambra decorato ad altorilievo con pantera e tralci di vite (Ravenna, necropoli di viale Europa-

via dei Poggi, tomba 26)

Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna

111

ri, posti rispettivamente alle terminazioni e al centro dello strumento per separarlo in due parti; questo utensile trova un preciso confronto nella necropoli di Voghenza15. Nella dotazione della tomba era anche un manico in avorio per flabellum, spilloni in osso, una spatola e tre pissidi in osso, una perla in vetro, una foglia di madreperla, alcuni bal-samari in vetro e un maialino in pasta vitrea bianca e blu16; tre monete datano le sepolture, di una donna e di un bambino, al II secolo.

Alcune tombe con monili furono localizzate anche a Rimini, in una vasta area sepolcrale collocata a monte della via consolare Flaminia17. Nella zona indagata per prima lo spazio era scandito da un grande recinto funerario con basamento centrale; le sepolture si disponeva-no al suo interno e nello spazio circostante. A ridosso della base del recinto, quindi in area di particolare rilevanza e visibilità, fu deposta una cremazione in urna lapidea, forse una delle tombe più antiche dell’area18; l’urna conservava le ossa combuste, una moneta illeggibi-le e un piccolo anello in oro con verga a sezione ovale e castone con elemento in oro sopraelevato19 (fig. 3).

15 La rocca di Voghenza, lunga 20 cm come questa di Ravenna, è composta da venti-tré elementi cilindrici chiusi da un grano lenticolare; fu rinvenuta in una cremazione datata al II secolo, voghenzA 1984, p. 110. Le due rocche da mano sono riferibili al tipo IId3, per queste categorie si veda FAcchinetti 2005, p. 206, tab. 1.

16 Un piccolo giocattolo probabilmente posto alla memoria del puer scomparso pre-maturamente.

17 Gli scavi delle necropoli, eseguiti nel 1992, nel 1995-1996 e nel 1998, furono diretti dal prof. J. Ortalli, allora funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; le due aree sepolcrali distavano circa un chilometro dall’arco di Augusto e solo un centinaio di metri fra loro, coprivano un’area di circa 700 mq: ortAlli 1998; id. 2001; id. 2008. La maggior parte degli oggetti preziosi esaminati è attualmente esposta a Rimini, nel Museo della Città; si ringrazia la direzione e il personale del Museo per la cortesia e la disponibilità.

18 Tomba 3. Come cinerario era stato utilizzato un mortaio in pietra, lo sigillava un coperchio in marmo.

19 Diametro della verga 12 mm; forse un anello da usare in summo, cioè nelle falangi superiori.

Fig. 3. Anello digitale in oro con elemento sopra-elevato (Rimini, necropoli via Flaminia, tomba 3)

Giovanna Montevecchi

112

Le altre tombe con elementi di ornatus erano distribuite ad una certa distanza dall’area recintata. A sud, vicina alla strada, vi era una cremazione in cassetta di laterizi20 che conteneva un paio di orecchini d’oro e un piccolo specchio circolare in argento con presa retrostan-te; gli orecchini sono a doppio pendente con perle rotondeggianti di pasta vitrea blu e una terza perla blu è incastonata in un gancio a crescente lunare, soprastante la barretta orizzontale; si datano al I secolo21 (fig. 4). Vicino a questa, in semplice fossa con copertura alla cappuccina, era deposto un defunto subadulto con un anello d’oro ritrovato vicino alla mandibola e forse usato come ciondolo, oltre a tre monete illeggibili22. L’anello aveva un castone ovale in cui era in-serita una gemma lenticolare in corniola arancio scuro23, vi è incisa una figura maschile stante nuda, con clamide drappeggiata ricadente nell’avambraccio destro, che indossa un copricapo, forse il petaso, e tiene nel braccio sinistro il marsupium con il denaro; il soggetto può essere identificato con Hermes24. Di tradizione ellenistica, forse un gioiello di famiglia, l’anello si data fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. (fig. 5). Dalla parte opposta dell’area, ad ovest del recinto, era collocata una cremazione con le ossa combuste entro pozzetto terra-gno, la sua modesta dotazione prevedeva una moneta non leggibile e una coppia di orecchini ad anello ottenuti con un sottile filo d’oro ag-ganciato ad occhiello25. Aveva un solo orecchino del medesimo tipo, posto a lato della testa, una giovane inumata deposta in una cassa lignea, in posizione distante rispetto alla strada26.

Un sentiero di servizio, parallelo alla via Flaminia, scandiva lo spa-zio interno alla seconda area di necropoli; le sepolture con oggetti preziosi erano distribuite in due punti diversi dell’areale, equidistanti

20 Tomba 151. La fossa quadrangolare aveva al centro la cassetta sotto cui erano i carboni, le ossa cremate e il corredo.

21 Per questo tipo di orecchini, definiti crotalia da Plinio (nat. 9, 14), si veda guAitoli 2009.

22 Tomba 154. Lo scheletro era molto compromesso.23 Diametro della verga 18 mm, lunghezza max. della pietra 15 mm.24 Per il tipo si veda senA chiesA 1966, p. 423, n. 1550.25 Tomba 25. Un incensiere, rinvenuto in frammenti, era collocato in piano fuori tom-

ba, probabilmente utilizzato per le offerte successive alla deposizione.26 Tomba 5. Lo scheletro era in connessione anatomica grazie anche alla copertura

in laterizi. bordenAche bAttAgliA 1983, p. 93, ritiene che la presenza di un solo orec-chino possa essere il gesto estremo dei genitori di tenere presso di loro un ricordo della propria figlia scomparsa.

Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna

113

dal percorso interno. La più facoltosa fra queste sepolture era un bu-stum sepulchrum, in cui il luogo di cremazione coincide con quello della sepoltura27; la collocazione a gruppi degli oggetti – rinvenuti in punti diversi sia all’esterno che all’interno del pozzetto centrale – sug-gerisce una corrispondenza fra la loro posizione originale sulla pira prima del rogo e la loro ubicazione al momento del rinvenimento. Un nucleo esterno al pozzetto comprendeva un anello in ambra di forma ovale con la parte superiore a faccia piana indistinta28; tre elemen-ti in lamina d’oro e uno in pasta vitrea, forse per un pendente; uno specchio quadrato in bronzo, oltre ad oggetti in osso e una foglia

27 Tomba 95. La fossa misurava 160 x 80 cm, il pozzetto al centro 50 x 77 cm, un tubo fittile era posto in corrispondenza del pozzetto con funzione libatoria.

28 Diametro interno 18 mm ed esterno 30 mm; la presenza di resti ossei all’interno dell’anello attesta che era indossato al momento del rogo.

Fig. 4. Orecchini in oro a doppio pendente con perle in pasta vitrea blu

(Rimini, necropoli via Flaminia, tomba 151)

Fig. 5. Particolare della gemma incisa di un anello

in oro con castone (Rimini, necropoli via Flaminia,

tomba 154)

Giovanna Montevecchi

114

di madreperla; nella parte opposta della fossa vi erano strumenti in bronzo, fra cui una sorta di ligula e alcuni elementi in bronzo per una cassettina con serratura; al centro del pozzetto rimanevano un mani-co in bronzo per situla, forse originariamente in legno, aghi crinali in osso e un’olletta in ceramica, evocativa del banchetto funebre. Una moneta di Domiziano data la tomba, certamente femminile, a partire dalla fine del I secolo.

Non molto distante era sepolta, in cassa lignea, una giovane inu-mata con corredo sistemato in adiacenza agli arti inferiori29: aveva un anello in ambra con castone, di cui rimane solo l’alloggiamento30, un balsamario in vetro conformato a conchiglia31 e una statuina in ambra raffigurante un leone nell’atto di aggredire un altro animale, forse un cervo, secondo una diffusa iconografia di tradizione greca32 (fig. 6).

29 Tomba 123. Lo scheletro era molto compromesso e forse anche il corredo ha su-bito spostamenti.

30 Diametro interno 19 mm, esterno 35 mm.31 Un balsamario a forma di conchiglia era anche nella sepoltura con anello in ambra

a testa femminile rinvenuta a Classe, area della basilica di S. Severo, e datata al I secolo, mAioli 1990, pp. 399-400.

32 La scultura è alta 4,5 cm; sono frammentate le corna e le zampe del cervo. L’icono-grafia del leone con cervo ricorre anche nella numismatica e nella glittica romana, cfr. senA chiesA 1966, p. 369, n. 1191.

33 Tomba 55. Fossa terragna con scheletro in connessione anatomica.34 Tomba 130.35 Lunghezza max. 17 mm.

Fig. 6. Corredo con anello in ambra, statuina in ambra e

balsamario in vetro conformato a conchiglia (Rimini, necropoli

via Flaminia, tomba 123)

Un ulteriore nucleo di tre tombe era costituito da un inumato su-badulto abbigliato con semplici orecchini in oro a cerchio33 e da una vicina cremazione con pozzetto34 il cui contenuto era composto da dodici minuscole lamine in oro di forma romboidale con solcatura nel senso della lunghezza35, oltre ad una placca in osso e a balsamari in

Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna

115

vetro fusi dal calore, rinvenuti invece intorno al pozzetto; le laminette romboidali potevano decorare un oggetto o un contenitore o forse un tessuto; i balsamari combusti si inquadrano nel I-II secolo. La tomba più recente è stata individuata in una vicina area con minore concen-trazione di sepolture, si tratta di una tomba ad inumazione di adulto con bracciali al polso sinistro in gaietto e vaghi di pasta vitrea nera impressa36; la defunta, che disponeva anche di uno specchio, di uno spillone e di una moneta, era vissuta alla fine del III secolo.

i gioielli e i loro Fruitori in relAzione Al rito Funebre (Fig. 7)

I gioielli più antichi esaminati sono gli anelli in oro, associati nelle due sepolture riminesi in cui sono stati rinvenuti ad una sola moneta; si tratta di situazioni molto diverse fra loro, sia per il luogo della de-posizione: una al centro del recinto e l’altra molto decentrata; sia per il rito usato: una cremazione, con anello molto piccolo forse apparte-nuto ad una persona di sesso femminile, e una modesta inumazione, in cui l’anello è forse simbolo di risarcimento per una fanciulla morta prematuramente.

Gli orecchini in oro, il principale degli ornamenti femminili, acco-munano donne di tutte le età e le categorie sociali. Il tipo più sem-plice e più diffuso, soprattutto a Rimini, è l’orecchino con filo d’oro ripiegato a cerchietto, un modello di derivazione ellenistica diffuso nel mondo romano dal I al III secolo d.C.37. Questi piccoli gioielli ricorrono come unico ornamento in modeste sepolture di fanciulle; in un solo caso, a Ravenna, si trovano in una ricca tomba con altri gioielli. Più ricercati gli orecchini con pendenti o quelli con castone arricchiti da pietre preziose, presenti in due tombe.

Il monile, la collana femminile snodata e creata con materiali diver-si, è indossata da donne o fanciulle in associazione ad altri gioielli. Nel III secolo è più in voga il gaietto, come attesta la collana con lunula da Ravenna ed anche i bracciali della signora inumata di Rimini.

36 Tomba 73. Un bracciale era formato da dieci vaghi in pasta vitrea nera decorati a tacche impresse di forma circolare (trilobitenperlen), un altro aveva venti vaghi in gaietto di forma cilindrica. Questo tipo di monile è presente anche in area cesena-te, cfr. FAdini, montevecchi 2001.

37 d’Ambrosio, de cArolis 1997, pp. 31-32, n. 27.

Giovanna Montevecchi

116

Anche gli anelli in ambra – a castone, con superficie piana, con decorazioni ad altorilievo – sono sempre associati ad altri monili: col-lane, spilloni, specchi. A Ravenna sono donne e fanciulle inumate a possederli, mentre a Rimini una persona cremata e appartenevano a una giovane inumata che possedeva anche una statuina in ambra. I dati archeologici dimostrano che al momento del funerale gli anelli in ambra erano perlopiù indossati al dito della mano: sono forse oggetti rituali, in quanto è improbabile, dato il loro spessore, che fossero utilizzati in vita.

Palesemente riferibili al mundus muliebris sono i preziosi spilloni per capelli in ambra, associati ad oggetti della cosmesi e dell’ornatus. La rocca in ambra, di tradizione protostorica, è invece forte metafora dell’attività femminile per eccellenza: la filatura e la tessitura38; la sua presenza nella tomba è chiaro riferimento allo status sociale, oltre che giuridico, della defunta come sposa e matrona rispettabile39; una

38 L’uso dell’ambra ebbe un periodo di stasi fra il IV e il I secolo a.C. per poi riprendere mercato in seguito alla pacificazione della zona danubiana, che fungeva da tramite fra il Baltico e l’Italia (Plin., nat. 37, 30, 51). La moda del sucinum si sviluppò dalla metà del I secolo, ma in seguito alla guerra con i Marcomanni, alla fine del II secolo, l’ambra tende a sparire dalle sepolture.

39 Su questi aspetti si veda cenerini 2010.

Fig. 7. Istogramma con le quantità di oggetti preziosi presenti nelle sepolture

Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna

117

posizione sociale che nel corredo della signora del podere Giorgioni si associa al luxus attestato dall’anello in ambra, dalla collana e dal flabellum in avorio.

Alcuni oggetti in ambra con l’immagine della pantera rappresen-tano il mondo dionisiaco e acquisiscono valenze rituali che – in par-ticolare a Ravenna – vanno oltre il valore intrinseco dell’oggetto: una piccola statuina con pantera sdraiata e un anello in cui l’animale sim-bolo di Dioniso è circondato da tralci di vite40. La statuetta in ambra con scena di lotta fra animali, da Rimini, assume probabilmente una valenza di tipo apotropaico per una fanciulla morta anzi tempo.

riFlessioni conclusive

Nelle sepolture dei centri adriatici di Ravenna e Rimini gli indivi-dui con ornamenta sono ventuno, di cui almeno otto i subadulti e gli infanti41; secondo le fonti storiche l’universo ‘a parte’ dei defunti-bambini prevedeva per la loro sepoltura l’inumazione, solo raramente la cremazione42, una consuetudine confermata nei contesti esaminati. I gioielli di questi immaturi, perlopiù femmine, sono anelli e piccoli orecchini in oro, collane, pendenti in oro: omaggi devozionali con la funzione di compensare il mancato godimento della vita e il non esse-re diventate matrone43. A Rimini i subadulti sono sepolti in fosse con semplici casse lignee, mentre a Ravenna sono spesso deposti nei se-polcri facoltosi di proprietà familiare; i loro oggetti svelano un rituale intimistico fra il defunto e i suoi congiunti. Anche gli adulti, cremati o inumati, generalmente di sesso femminile, hanno elementi ricorrenti nei corredi ma con connotazioni simboliche più palesemente legate al mondo muliebre: la rocca, gli anelli in ambra, gli spilloni in ambra o in osso, lo specchio in metallo44. Si tratta di donne benestanti come dimostra il lusso dei loro gioielli, il tipo e la posizione del sepolcro.

40 Per i riferimenti al mondo dionisiaco nel rapporto con l’oltretomba si veda ortAlli 2010, pp. 91-94.

41 Le tombe ravennati sono sei, di cui quattro familiari, per complessivi dieci individui: tre infanti, un subadulto e sei adulti. A Rimini le sepolture sono undici e, considerate le incognite delle cremazioni, almeno undici sono gli individui: quattro in cremazioni indirette e uno in bustum; sei gli inumati, di cui quattro subadulti.

42 Plin., nat. 7, 16, 69.43 mArtin-Kilcher 2000.44 Lo specchio, di forma circolare o quadrata, è un attributo di Venere e quindi affe-

rente al mondo femminile.

Giovanna Montevecchi

118

Bisogna sottolineare, a questo punto, una differenza evidente fra le due città nel periodo compreso fra il I e il II secolo, periodo a cui si datano la maggior parte di queste sepolture, vale a dire l’uso esclusi-vo del rito inumatorio a Ravenna, pratica che non trova riscontro nelle tombe di Rimini dove persiste, almeno per gli adulti, la cremazione. Come è noto questo rito si diffonde in maniera massiccia a partire dall’età augustea; tuttavia, se il fenomeno persiste in ambito regiona-le fino al II-III secolo, a Ravenna le inumazioni – il rito legato all’idea primaria della conservazione del corpo – sono attestate già dalla fine del I secolo. Questa anticipazione potrebbe rientrare nel fenomeno delle ‘inumazioni precoci’, sintomatico di concezioni eterogenee sui temi della morte e dell’oltretomba, forse da connettersi alla presenza di una cosmopolita flotta militare, portatrici di aspetti religiosi e sociali differenti da quelli ufficiali45.

Tornando agli oggetti di pregio nelle sepolture si evidenzia la loro assenza nelle cremazioni ravennati di età augustea e del primo impe-ro, momento in cui i corredi, anche femminili, contengono perlopiù elementi evocativi del banchetto funebre46. La comparsa dei gioielli è documentata in particolare tra la fine del I e soprattutto il II secolo, forse per la maggiore capacità economica dei ceti ravennati come di quelli riminesi. Contemporaneamente la tendenza è alla riduzione di oggetti connessi al momento conviviale del funus, mentre persistono quelli legati a gesti più individuali del rito, come i balsamari per la cura del corpo, le monete-obolo e le lucerne dispensatrici di luce, oltre ov-viamente agli oggetti personali dell’abbigliamento e dell’ornato. Fra questi spiccano, a Ravenna, Rimini e anche Voghenza, gli esclusivi oggetti in ambra con forte valenza simbolica, tale da giustificare una probabile creazione specializzata per il mercato funerario; sono impor-tanti testimoni dei percorsi commerciali legati all’ambra che dall’Eu-ropa centrale giungeva ad Aquileia, dove erano presenti centri di la-vorazione specializzati47, per essere poi venduta nei centri della costa

45 Sui riti salvifici come concausa dell’inumazione cfr. ortAlli 2001, pp. 225-226.46 Questo dato è stato rilevato nella necropoli in podere Minghetti, a Classe, che fu

utilizzata fra l’età augustea e il II secolo. Lo scavo, effettuato fra il 2003 e il 2005, rientra in un progetto internazionale sui temi dell’archeologia funeraria delle pro-vince romane, con particolare attenzione alle tecniche di scavo in necropoli e alla comprensione del rito funerario. I primi dati furono presentati in FAsold et alii 2004, altri risultati del lavoro in scheid 2008; attualmente è in corso di studio la pubblica-zione dell’intera necropoli.

47 cAlvi 1977.

Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna

119

adriatica. Questo lo scenario raccontato dalle sepolture fra Ravenna e Rimini fino alla fine del II secolo, quando fu necessario adeguarsi a nuove tendenze rituali, a nuovi materiali e ad altre tipologie di monili.

bibliogrAFiA

bordenAche bAttAgliA 1983 = g. bordenAche bAttAgliA, Corredi funerari di età imperiale e barbarica nel Museo Nazionale Romano, Roma 1983.

cAlvi 1977 = m.c. cAlvi, Le ambre romane di Aquileia, in «AquilNost» 48, 1977, pp. 93-104.

cenerini 2010 = F. cenerini, Indossare gioielli: il luxus femminile in Emi-lia Romagna, in A.l. morelli, i. bAldini liPPolis (a c.), Oreficeria in Emilia Romagna. Archeologia e storia tra età romana e medioevo, Bologna 2010, pp. 57-64.

d’Ambrosio, de cArolis 1997 = A. d’Ambrosio, e. de cArolis (a c.), I monili dall’area vesuviana, Roma 1997.

de FiliPPis cAPPAi 1997 = c. de FiliPPis cAPPAi, Imago mortis. L’uomo romano e la morte, Napoli 1997.

FAcchinetti 2005 = g. FAcchinetti, La rocca, in m.P. rossignAni, m. sAn-nAzAro, g. legrottAglie (a c.), La signora del sarcofago. Una sepol-tura di rango nella necropoli dell’Università Cattolica, Milano 2005, pp. 199-223.

FAdini, montevecchi 2001 = n. FAdini, g. montevecchi, Un bracciale con Trilobitenperlen da una necropoli cesenate, in d. FerrAri (a c.), Ve-tri di ogni tempo. Scoperte, produzione, commercio, iconografia (Atti della V Giornata nazionale di studio, Massa Martana-Perugia, 30 ottobre 1999), Milano 2001, pp. 51-55.

FAsold et alii 2004 = P. FAsold et alii (a c.), La necropoli sulla duna. Scavi a Classe romana (Catalogo della Mostra, Classe-Ravenna, 25 settembre-31 dicembre 2004), Frankfurt 2004.

guAitoli 2009 = m.t. guAitoli, I gioielli fra tradizione letteraria, fon-ti archeologiche e paralleli etnografici, in i. bAldini liPPolis, m.t. guAitoli (a c.), Oreficeria antica e medievale. Tecniche, produzione, società, Bologna 2009, pp. 7-34.

guidoni guidi 1983 = g. guidoni guidi, Ambre lavorate, in g. bermond montAnAri (a c.), Ravenna e il Porto di Classe. Venti anni di ricerche archeologiche tra Ravenna e Classe, Imola 1983, pp. 202-203.

leoni, mAioli, montevecchi 2008 = c. leoni, m.g. mAioli, g. montevec-

Giovanna Montevecchi

120

chi, Scavi in aree umide. Le necropoli di Classe, Ravenna, in J. scheid (éd.), Pour une archéologie du rite. Nouvelles perspectives de l’Archéologie funéraire, Rome 2008, pp. 89-104.

mAioli 1986 = m.g. mAioli, Ravenna, loc. Classe, Necropoli, in «StDo-cA» 2, 1986, pp. 159-161.

mAioli 1990 = m.g. mAioli, La topografia della zona di Classe, in g. susini (a c.), Storia di Ravenna, I, L’evo antico, Venezia 1990, pp. 375-414.

mAioli 1991 = m.g. mAioli, Topografia e organizzazione dello spazio nelle necropoli di Ravenna romana: nuovi dati di scavo, in «Corsi di Antichità Ravennati e Bizantine» 38, 1991, pp. 253-279.

mArtin-Kilcher 2000 = s. mArtin-Kilcher, Mors Immatura in the Ro-man world: A Mirror of Society and Tradition, in J. PeArce, m. mil-lett, m. strucK (eds.), Burial, Society and Context in the Roman World, Oxford 2000, pp. 63-77.

minguzzi 1983a = s. minguzzi, Gioielli, in g. bermond montAnAri (a c.), Ravenna e il Porto di Classe. Venti anni di ricerche archeologiche tra Ravenna e Classe, Imola 1983, pp. 196-199.

minguzzi 1983b = s. minguzzi, Gemme, in g. bermond montAnAri (a c.), Ravenna e il Porto di Classe. Venti anni di ricerche archeologiche tra Ravenna e Classe, Imola 1983, pp. 200-201.

montevecchi 2000 = g. montevecchi, Corredo funerario, Classe (Ra-venna), via Romea sud, podere Giorgioni, tomba 29, in m. mArini cAlvAni (a c.), Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna dal III secolo a.C. all’età costantiniana (Catalogo della Mostra, Bologna, 18 marzo-16 luglio 2000), Venezia 2000, pp. 238-240.

montevecchi, leoni 1999 = g. montevecchi, c. leoni, Una necropoli romana rinvenuta a Ravenna tra via dei Poggi e via Romea Sud: gli oggetti in vetro nelle sepolture, in d. FerrAri, g. meconcelli (a c.), Il vetro fra antico e moderno. Le più recenti scoperte archeologiche. Un secolo di produzione e designer del vetro italiano (1897-1997) (Atti della III Giornata nazionale di studio, Milano, 31 ottobre 1997), Milano 1999, pp. 23-28.

ortAlli 1998 = J. ortAlli, Riti, usi e corredi funerari nelle sepolture romane della prima età imperiale in Emilia Romagna (valle del Po), in P. FAsold et alii (Hrsgg.), Bestattungssitte und kulturelle Identität. Grabanlagen und Grabbeigaben der frühen römischen Kaiserzeit in Italien und den Nordwest-Provinzen (Atti del Convegno, Xanten, 16-18 febbraio 1995), Bonn 1998, pp. 49-86.

ortAlli 2001 = J. ortAlli, Il culto funerario della Cispadana romana.

Ornamenta e status. Gioielli in contesti di necropoli romane fra Rimini e Ravenna

121

Rappresentazione e interiorità, in m. heinzelmAnn, J. ortAlli, P. FA-sold, m. witteyer (a c.), Culto dei morti e costumi funerari romani. Roma, Italia settentrionale e province nord-occidentali dalla tar-da Repubblica all’età imperiale (Atti del Colloquio internazionale, Roma 1998), Wiesbaden 2001, pp. 215-242.

ortAlli 2008 = J. ortAlli, Scavo stratigrafico e contesti sepolcrali. Una questione aperta, in scheid 2008, pp. 137-159.

ortAlli 2010 = J. ortAlli, I Romani e l’idea dell’oltretomba tra monu-menti, immagini e scritture, in «Ostraka» 19, 2010, pp. 79-106.

scheid 2008 = J. scheid (éd.), Pour une archéologie du rite. Nouvelles perspectives de l’Archéologie funéraire, Rome 2008.

senA chiesA 1966 = g. senA chiesA, Gemme del Museo Nazionale di Aquileia, Padova 1966.

voghenzA 1984 = Voghenza. Una necropoli di età romana nel territorio ferrarese, Ferrara 1984.