Ethics and neuroscience

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Ethics and neuroscience

Il cervello è«l’impenetrabile giungla in cuimolti ricercatori si sono perduti» (Ramon y Cajal, 1923)?

PUBLIC (MIS)UNDERSTANDING e FASCINO DELLE NEUROSCIENZE

Oggi sempre più spesso articoli sia sulla stampa popolare sia sulle riviste scientifiche puntano l’attenzione sul contributo che la ricerca sperimentale sul cervello può dare alla comprensione del comportamento umano

Fondamentali sono gli anni ’90 (il decennio del cervello), con i progressi relativi alla comprensione delle relazioni tra cervello e comportamenti, nuovi approcci alla diagnosi e al trattamento di malattie neurodegenerative, sviluppo della biotecnologia e della medicina genetica. Si ha un passaggio dallo studio dei processi sensoriali, motori e cognitivi di base a funzioni superiori con implicazioni sociali e politiche, come le motivazioni, la cooperazione e la competizione, il controllo degli impulsi e la capacità di esprimere giudizi, le differenze di cervello tra persone violente e le influenze genetiche sulla struttura e le funzioni cerebrali.

Le nuove tecniche di imaging (fMRI, TMS, PET), che permettono di vedere l’attivazione delle aree del cervello interessate da atti di valutazione, scelte, aspettative, decisioni di agire, emozioni, hanno aperto nuove prospettive sulle attività cerebrali, permettendo di vedere quali strutture del cervello sono implicate nella scelta morale piuttosto che nella predisposizione verso l’atteggiamento altruistico. A ciò si è accompagnato un consenso popolare alla diffusione di questi dati, che spesso sopravvaluta la loro precisione.

Gli esperimenti di imaging monitorano gli stati mentali, misurano associazioni tra attività cerebrale e risposte a tasks (vedere una faccia, stimolo doloroso, emozione ecc.) Questo uso viene nettamente distinto da quello di diagnosi e trattamento.

BAM (Brain Activity Map Project)Human Connectome Project

«The behavior of large and complex aggregates of elementary particles, it turns out, is not to be understood in terms of a simple extrapolation of the properties of a few particles. Instead, at each level of complexity entirely new properties appear».P.W. Anderson, More is Different, Science, 177, 1972, pp. 393-396

«New directions in science are launched by new tools much more often than by new concepts. The effect of a concept-driven revolution is to explain old things in new ways. The effect of a tool-driven revolution is to discover new things that have to be explained».Freeman Dyson, Imaged Worlds, Harvard University Press, Cambridge MA 1998

Obama ha annunciato un ambizioso piano decennale, finanziato dal NIMH, rivolto alla mappatura del cervello umano in analogia con la mappatura del genoma.Si tratta di una svolta nello studio del cervello:Dalle tradizionali analisi di singole cellule neuronali alla mappatura delle complesse interazioni tra reti e circuiti (connectivity maps, functional connectome, connectomics).Date le loro connessioni distribuite e la loro plasticità, i neuroni sono infatti soggetti a continue risistemazioni dinamiche, partecipando in tempi diversi a diversi insiemi attivi.Questi stati funzionali emergenti possono essere misurati (con nuove tecniche) per caratterizzare le proprietà funzionali di un circuito neuronale.

Il progetto è «to capture all spikes from all neurons», costruendo «flotte» di micromacchine delle dimensioni di una molecola da inserire nel cervello dei pazienti come sensori non invasivi per registrare ogni attività cerebrale fino al livello cellulare

Il nuovo livello di studio del cervello renderà possibili diagnosi accurate e ripristino dei modelli normali di attività di cervelli danneggiati o malati (Alzheimer, autismo) , favorirà lo sviluppo di ampie applicazioni biomediche e ambientali e potenzialmente genererà benefici economici.

A.P. Alivisatos, M. Chun, G.M. Church, R.J. Greenspan, M.L. Roukes, R.Juste, The Brain Activity Map Project and the Challenge of Functional Connectomics, Neuron, 74, 2012, pp. 970-974

BLUE BRAIN/HUMAN BRAIN

Un team europeo, finanziato dalla Commissione Europea, sta lavorando a Losanna con lo scopo di mappare anche i 100 trilioni di connessioni che i neuroni intessono tra di loro, formando le vie (flussi di elettricità, ricettori e trasmettitori chimici) attraverso le quali passano gli impulsi nervosi. L’obiettivo è di trasferire tutti questi dati in un computer, il più potente mai realizzato, in modo da simulare il funzionamento del cervello umano (per ora si sta provando a Losanna con un milione di neuroni del cervello di un topo) e quindi il funzionamento dei farmaci e l’andamento delle malattie.

Alcuni obiettano che il modello del cervello/computer è obsoleto, perché il cervello è in costante interazione con l’ambiente, le esperienze, le emozioni del soggetto

NEUROMANIA, NEUROFOBIA, NEUROCULTURA

neuroetica, neuroeconomia, neurodiritto, neuroestetica, neuroteologia, neuro lit. criticism P. Legrenzi, C. Umiltà, Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo, Il Mulino, Bologna 2009S. Aglioti-G. Berlucchi, Neurofobia. Chi ha paura del cervello?, Cortina 2014

produzione artistica, cinematografica, televisiva ispirata alle immagini della FmriG. Frazzetto-S. Anker, Neuroculture, Nature Review Neuroscience, 10, 2009, pp. 815-821

J. Illés, Neurologisms, The American Journal of Bioethics, 9(9): 1, 2009theoretical and reflective neuroethics, public health neuroethics, clinical neuroethics, palliative neuroethics, pragmatic neuroethics, pluralistic neuroethics, women’s neuroethics ecc.

Last Moral News: the Case of Evil Genius

«We propose that dishonest and creative behavior have something in common: they both invoke breaking rules. Because of this shared feature, creativity may lead to dishonesty […] and dishonesty may lead to creativity […]».

F. Gino-Scott S. Wiltermuth, Evil Genius? How disonesty can lead to greater creativity, Psychological Science, 18 febbraio 2014, doi: 10.1177/0956797614520714

Più di 700 studenti sono stati sottoposti a cinque diversi esperimenti per mettere alla prova la tendenza a mentire e per misurare la loro originalità.Il 59% ha barato nel primo test (autovalutazione in un gioco matematico). Chi lo ha fatto ha superato brillantemente il successivo test teso a identificare la capacità di identificare associazioni remote: malanno, spalle, sudore --------------------- freddo.

Siamo moralmente flessibili, cioè il nostro codice morale è difettoso, pieno di buchi? I creativi sono più abili nel «contare storie», ossia nel giustificare i loro comportamenti illeciti?

J. Leslie- B. Del Mercato, Bugiardi nati. Perché non possiamo vivere senza mentire, Bollati Boringhieri 2014

BORN LIERS O GOOD NATURED?

Ma non avevamo letto che siamo «naturalmente buoni», ossia che l’evoluzione ha dotato la specie umana e i primati superiori di un istinto naturale per la cura dei piccoli, per la cooperazione e la convivenza?F. DeWaal, L’età dell’empatia. Lezioni dalla natura per una società più solidale , Garzanti 2011

P. S. Churchland, Braintrust. What Neuroscience tells us about Morality, Princeton Univ. Press 2011 (t. it. Neurobiologia della morale, Cortina 2012) ritiene che ci sia una relazione fondamentale tra moralità e meccanismi evolutivi finalizzati a promuovere l’interazione sociale.

L’etica è «uno schema quadridimensionale per il comportamento sociale formato da processi cerebrali interconnessi».Si tratta della cura, radicata nell’attaccamento biologico ai piccoli,della capacità di riconoscere gli stati psichici altrui, di risolvere problemi in un contesto sociale e dell’apprendimento sociale.

«Panico etico» di fronte alle neuroscienze che, come potenziali invasori , porteranno all’eclissi dell’intera tradizione morale:Non sono stato io, ma il mio cervello

Morale senza morale (senza idea del Bene, senza ruolo della deliberazione sul bene e sul male, senza responsabilità)

oppure

«le neuroscienze cambiano tutto e non cambiano niente»

In realtà, non da oggi la conoscenza della «natura» umana si offre come una formidabile occasione per ripensare l’etica, tenendo conto dei funzionamenti organici, delle dinamiche antropologiche e delle emozioni, così come del funzionamento delle facoltà mentali.

R. Ogien, La panique morale, Grasset 2004

CONCRETIZZAZIONE vs NATURALIZZAZIONE

Le neuroscienze rendono i fenomeni più complessi, non li semplificano, come credono alcuni.L’etica ha bisogno di un’iniezione di concretezza per aderire alle trasformazioni delle forme di vita, in gran parte effetto dell’espandersi della conoscenza scientifica e della tecnologia.

Ciò non significa affatto che le neuroscienze e le metodologie empirico-descrittive della psicologia sperimentale porteranno all’eclissi dell’etica filosoficaOccorre rifiutare l’aut aut: naturalismo riduzionistico/filosofia

La neuroetica è uno spazio di conoscenza e di discussione di tipo nuovo, ad un tempo, conoscitivo e etico-pratico, risultante dalla forte connessione tra questioni etiche e sociali e la complessa interazione a livello di ricerca sperimentale di genetica, sistemi neurali e comportamento. Contro il riduzionismo, la neuroetica è uno spazio di traduzione e comunicazione tra i diversi livelli di analisi e i linguaggi con cui si descrive la multidimensionalità dell’esperienza morale

«Neuroethics is […] outside-inside neuroscience and is, at the same time, a younger sister to biomedical ethics. Neuroethics is a domain that not only allows scholars to embrace many parallel areas of inquiry, but indeed actively incourages the bringing together of different disciplines».

Interview with Judy Illés, Trends in Neurosciences, 925, 2012

W. Safire (ed.), Neuroethics. Mapping the Field, Dana Press, Chicago 2022

J. Illes (ed.), Neuroethics. Defining the Issues in Theory, Practice and Policy, Oxford, Oxford University Press 2006

N. Levy, Neuroethics. Challenges for the 21. Century, Cambridge, Cambridg University Press, 2007 (t.it, Neuroetica, Apogeo, Milano 2009)

W. Glannon (ed.), Defining Right and Wrong in Neuroscience. Essential Reading in Neuroethics, Dana press, New York 2007

L. Boella, Neuroetica. La morale prima della morale, Cortina, Milano 2008

Z. Linch, The Neurorevolution: How Brain Science is Changing Our World, New York, St. Martin Press, 2009

A. Noë, Out of our Heads. Why you are not your Brain and other Lessons from the Biology of Consciousness, New York, Hill and Wang 2009 (t.it., Perché non siamo il nostro cervello, Cortina, Milano 2010)

B. Gordijn-J. Giordano (eds.), Scientific and Philosophical Perspectives in Neuroethics, Cambridge, Cambrigde University Press 2010

B. Bärtschi, La néuroethique. Ce que les neurosciences font à nos conceptions morales, Paris, Ed. De la Découverte 2009

S.K. Nagel, Ethics and Neuroscience. Ethical and Social Consequences of Neuroscientific Progress, Paderborn, Mentis 2010

E. Racine, Pragmatic Neuroethics. Improving Treatment and Understanding of the Mind-Brain, Cambridge Ma, Cambridge University Press 2010

M.J. Farah (ed.), Neuroethics: An Introduction with Readings, MIT Press, Cambridge Mass. 2010

J. Illés-B. Sahakian (eds.), Oxford Handbook of Neuroethics, Oxford Univ. Press 2011

A. Carter, W. Hall, J. Illés, Addiction Neuroethics. The Ethics of Addiction, Neuroscience Research and Treatment,Academic Press 2011

A. Cerroni-F. Rufo, Neuroetica tra neuroscienze, etica e società, UTET, Torino 2009

O. Di Giovine, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica, Giappichelli 2009

M. De Caro- A. Lavazza-G. Sartori (a cura di), Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio, Torino, Codice 2010

A. Lavazza-G. Sartori (a cura di), Neuroetica. Le scienze del cervello cambiano la visione dell’essere umano?, Il Mulino, Bologna 2011

A. Santosuosso, Diritto, scienza, nuove tecnologie, Cedam, Milano 2011

V. Sironi-M. Di Francesco (a cura di), Neuroetica, Il Mulino 2012

P.S. Churchland, Braintrust. What Neuroscience Tells Us about Morality, Princeton University Press 2011 (tr. it. Neurobiologia della morale, Cortina, Milano 2012)

S. Baron-Cohen, The Science of Evil , 2011 (tr. it., La scienza del male. L’empatia e le origini della crudeltà, Cortina, Milano2012)

M. Gazzaniga, Chi comanda? Scienza, mente e libero arbitrio, Codice, Torino 2013

J.P. Changeux, Il vero, il bello, il buono, Cortina, Milano 2013

G. Corbellini-E. Sirgiovanni, Tutta colpa del cervello. Un’introduzione alla neuroetica, Mondadori Università, Milano 2014

Due categorie generali di questioni

ciò che possiamo fare

ciò che conosciamo sulle basi neurali del comportamento, sulla personalità, sulla coscienza

divisione del lavoro tra neuroetica applicata (vicina alla bioetica) e neuroetica filosofica?In realtà, la neuroetica si pone come riflessione (etica, filosofica, giuridica, politica) che viene prima della realizzazione di ipotesi avveniristiche (“leggere i pensieri”, sopprimere i ricordi negativi) o di drammatici dilemmi morali.Ricordiamo in ogni caso che le conoscenze, una volta disponibili, dispiegano effetti filosofici e di autocomprensione dell’essere umano, con le relative conseguenze sociali, culturali, politiche e giuridiche.

QUALE DIMENSIONE DELL’ESPERIENZA MORALE LE NEUROSCIENZE CI FANNO CONOSCERE?

Le tecniche di imaging e gli ormai numerosi modelli sperimentali offrono dati relativi a: stati che sfuggono al controllo e alla volontà interdipendenza corporea e originario legame intersoggettivo

Ciò che apprendiamo di noi stessi dalle neuroscienze, ma anche dalla biologia evoluzionistica, dalla genetica molecolare e da altri settori della ricerca scientifica, riguarda le condizioni abilitanti, o anche le precondizioni dell’esercizio delle capacità morali.

CERVELLO E SVILUPPO DELLA CAPACITA’ MORALE1.Evoluzione del cervello2.Esperienza e comunicazione con altri (riconoscimento del

volto, sistemi mirror)3. Legame cervello/comportamento/personalità

lesioni cerebrali (Phineas Gage) (A. Damasio, L’errore di Cartesio, Adelphi 1995)

patologie neurologiche (autismo) e psicopatologie (mancata distinzione tra norme convenzionali e norme morali, no rimorso, no colpa, no empatia, comportamenti antisociali)

Neuroimaging: fMRI, TMS, PET etc.

NOTA BENE: lungo periodo di maturazione del cervello dopo la nascita e mantenimento di un’elevata plasticità durante tutto il corso della vita di un individuo

E’ nata un’etica sperimentale (sulla linea della experimental philosophy) che vuole correggere l’artificiosità e l’universalismo di molta filosofia morale contemporanea (n particolare analitica) gettando un ponte tra ricerca empirica e sperimentale e questioni normative.

K.A. Appiah, Experimental Philosophy, Proceedings of American Philosophical Associaton, 82, 2008, pp. 7-22

K.A. Appiah, Experiments in Ethics, Harvard University Press, Cambridge Ms 2008

R. Ogien, L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale, Grasset, Paris 2011 (tr.it. Laterza, Bari 2012)

ALLA RICERCA DELL’ESPERIENZA PERDUTA

Il richiamo all’esperienza come orizzonte di verifica e di confronto scoperchia un continente molto vasto.Pur avendo la stessa radice etimologica, grande è la differenza tra esperimento scientifico e esperienza reale.

Si va dalle idee sulla “natura” umana all’osservazione empirica e ai dati statistici e/o sperimentali che ne risultano, alla percezione di sé e degli altri nelle diverse circostanze e contesti (dolore fisico, empatia), al senso comune.

ESPERIMENTI IN ETICAChe cosa sono?

Gli “esperimenti mentali” sono comunemente usati nella filosofia analitica. Spesso essi rovesciano totalmente le coordinate dell’esperienza.

Fin dall’antichità i moralisti si sono serviti di apologhi, storielle, parabole. Oggi si pensa che le opere letterarie aiutino a porre correttamente gli interrogativi morali, e che l’immaginazione narrativa metta in scena situazioni eticamente complesse.

Le storie narrate, per quanto non reali, prospettano diverse possibilità di essere e ampliano lo spazio del ragionamento morale, educando al giudizio critico.

M. Nussbaum, Il giudizio del poeta. Immaginazione letteraria e vita civile, Feltrinelli, Milano 1996

Diverso è il caso delle brevi finzioni, appositamente inventate per destare la perplessità morale, che si sono prestate a diventare modelli sperimentali e hanno fornito gli strumenti per individuare i fattori che influenzano i nostri giudizi morali.

“Oggi i filosofi morali ricorrono al metodo degli esperimenti mentali per individuare le nostre intuizioni morali, di cui si servono per verificare la validità (o meno) delle grandi dottrine morali” (Ogien, 9).

ESPERIMENTI IN ETICAProblemi di metodo

Situazioni immaginarieCondizioni sperimentali vs vita realeRappresentativitàCiò che è vs ciò che deve essere

«Ad esempio, non sbaglieremo a giudicare inaffidabile una ricerca che pretenda di stabilire che ‘il male è banale’ solo perché il 20% di una trentina di studenti di filosofia morale ha accettato di somministrare scariche elettriche dolorose a propri simili nel contesto di un esperimento retribuito sulla memoria» (Ogien, 169)Vedi Milgram (1965), Zimbardo (1971)

ESPERIMENTI IN ETICAA che cosa servono

Per analizzare i giudizi e i comportamenti umani non si può fare a meno di chiamare in causa le capacità e i bisogni, le motivazioni e intenzioni, le emozioni, la personalità e il carattere degli individui.

Gli esperimenti morali sono interessanti perché mettono i giudizi e le condotte morali alla prova dell’esperienza, in particolare della percezione spazio-temporale e del suo legame diretto con le emozioni.

Le questioni morali, attraverso storielle bizzarre o casi paradossali, diventano questioni di vicino-lontano, distanza-prossimità, di essere colpiti da qualcosa in prima persona, di essere puri spettatori o di essere chiamati a giudicare, a decidere, ma anche questioni dipendenti dallo sguardo altrui, dall’essere visti oppure no.

ESPERIMENTI IN ETICAQualche osservazione

Imprecisione e vaghezza delle teorie morali di riferimento rispetto ai modelli sperimentali. Come si fa a comparare la dimensione micro della ricerca sperimentale e la dimensione macro di processi sociali, culturali o il livello di generalizzazione di una dottrina o concetto filosofico?Si finisce per riproporre classiche antitesi: sentimentalismo/razionalismoutilitarismo/deontologia

Risultati tutt’altro che confortanti (fragilità e labilità dei meccanismi neuronali, modulazioni individuali e ambientali)

Alcuni ritengono necessario l’uso di modelli matematiciM. Hsu et al, The right and the good: distributive justice and neural encoding of equity and efficiency, Science, 320, 23 maggio 2008, pp. 1092-5

Il paradigma empiristico di conoscenza, il confronto con i fatti , ossia con le peculiari capacità e i limiti della mente incarnata, non può delegittimare l’esplorazione filosofica della fenomenologia morale, semmai ne rilancia il programma.

Possibile ridefinizione/traduzione di concetti come responsabilità, ragionamento morale, moral agency e moral desengagement

IL PROBLEMA DEL MORAL SENSE

La tradizione empiristica (David Hume, Adam Smith) e l’etica analitica (E.G. Moore, G. Hare, J. Rawls) hanno considerato come dato primario dell’esperienza morale le intuizioni di senso comune, ossia i giudizi immediati e spontanei di giusto/sbagliato, lecito/illecito che costituiscono una sorta di «manuale di pronto soccorso morale» e si esprimono nel «linguaggio ordinario».

La giustificazione e la critica delle teorie morali è stata commisurata alla confutazione o verifica del senso comune.

I modelli sperimentali delle neuroscienze si basano in larga parte sulle intuizioni di senso comune che vengono sottoposte a verifica.

Daniel C. Dennett, The Moral First Aid Manual, “The Tanner Lectures on Human Values”, VIII, 1988, pp. 122-131

I giudizi di senso comune sono il primario spazio di confronto di saperi e pratiche, che da essi traggono origine e ad essi devono tornare.

Si tratta di intuizioni variabili e contraddittorie su ciò che è lecito/illecito, buono/cattivo, prevalentemente sostenute dal consenso dell’ambiente o conformi all’abitudine e alla tradizione, dalle storie che uomini e donne reali si raccontano e raccontano agli altri su ciò che fanno e vivono alle asserzioni, immagini, idee su che cosa significhi essere umani.

Il risultato degli esperimenti rimescola ampiamente le carte nell’ambito delle etiche mainstream: utilitarismo, deontologismo, etica delle virtù.

Altrettanto avviene per le teorie dei sentimenti morali, che sostengono la tesi di una “natura” umana istintivamente altruista, compassionevole.

Altamente problematica diventa la tesi relativa all’esistenza di un «senso morale» innato, di un «istinto morale» comune a tutti gli esseri umani.

“Alcuni esperimenti assai noti mostrano come basti davvero poco per comportarsi come un mostro: uno sperimentatore in camice bianco che dà ordini con voce ferma e garbata, un ruolo da guardia carceraria e la divisa adeguata, ed eccoci pronti a martirizzare il prossimo!

Altri esperimenti, un po’ meno conosciuti, […] dimostrano che ci vuole veramente poco per comportarsi quasi come un santo: il profumo dei croissants caldi che ci mette di buon umore, un po’ di tempo libero a disposizione ecc.” Ogien, 14.

MORAL SENSE IMPUTATO

T. Nadelhoffer-A. Felz, The actor-observer bias and moral intuitions: Adding fuel to Sinnott-Amstrong’s fire, Neuroethics, 3, 2008, pp. 133-144

S. Pinker, The moral istinct, The New York Times, 13 gennaio 2008

Appiah, pp. 88, 110 ss. Le intuizioni morali sono analoghe a illusioni

ottiche (framing effect, bias cognitivi: attore/spettatore), che si studiano per vagliare l’affidabilità o meno del senso morale e quindi controllarne la contraddittorietà e mutevolezza.

EMOZIONI IMPUTATEUna scena animata, forse confusa

Gut feelings (Gigerenzer 2007)

Personale (me hurt you) vs impersonale (Greene 2001)

Utilitarismo irrazionale (nelle lesioni della corteccia ventromediale il disordine emotivo si accompagna a uno spiccato utilitarismo egoistico) (Koenigs et al. 2007)

Memoria emozionale legata all’esperienza, per quanto fuori del controllo della coscienza e “giocata” in combinazioni molteplici che chiamano in causa l’anticipazione, l’immaginazione (Damasio 2000, 2003)

ANCHE KANT AVEVA UN CUORE

J. Greene, The secret Joke of Kant’s Soul, in W. Sinnott-Armstrong (ed), Moral Psychology, vol. 3, The MIT Press, Cambridge Mass. 2008, pp. 35-81

M. Hsu et al., The right and the good: distributive justice and neural encoding of equity and efficiency, Science, 320, 23 maggio 2008, pp. 1092-5

Soon et al. Unconscious determinants of free decisions in the human brain, Nature Neuroscience, 2008, 11(5), pp. 543-5

Le emozioni funzionano come allarme che induce a risposte automatiche e immediate

l’avversione all’ingiustizia starebbe al fondo delle teorie normative e deontologiche che difendono i diritti e l’equità e come tale verrebbe “razionalizzata”

Per Greene il ragionamento “neutro” e impersonale (quello degli utilitaristi consequenzialisti) è duttile, valuta diverse possibilità, non è immediatamente influente sul comportamento e in definitiva più affidabile

Il riconoscimento del ruolo delle emozioni é l’effetto più rilevante dei dati neurobiologici sulla riflessione morale.La scena delle emozioni, anche a livello neurobiologico, si rivela tuttavia sempre più complessa.Le emozioni non sono soltanto reazioni viscerali fatte proprie da un senso comune volatile, che non tematizza effetti di contesto o bias cognitivi. Perché si continua a parlare di “inaffidabilità” e “irrazionalità” delle emozioni? Esse non sono solo fonti di errore, bensì fonti di conoscenza nella forma della valutazione, della percezione di qualità della realtà (la crudeltà, la pericolosità) che ci forniscono ragioni per agire

DOMANDE

Qual è il ruolo specifico delle emozioni nel giudizio morale?Effetto o causa? Problema della distanza spaziale, della relazioni di prossimità e somiglianza

Un’emozione porta sempre ad agire (bene o male)?

Un’intuizione/giudizio morale può essere giustificata?Quando e perché si ha bisogno di addurre «ragioni» (buone o cattive)? Ex post? Quando si trasgredisce la norma? Quando non si sa che pesci pigliare? Che ruolo assegnare alla conoscenza della norma o della regola sociale?

Nell’esercizio della capacità morale, è indispensabile un gioco delle parti tra risposte emotive e cognitive, in cui determinante è la relazione con altri

1.Combinazione di tecniche di imaging con una metodologia classica dell’etica filosofica, gli esperimenti mentali incentrati su dilemmi morali2. esame delle aree cerebrali interessate da classiche dottrine morali e delle corrispondenti antinomie (emozioni/ragione, right/good): il sentimentalismo (Hume), l’utilitarismo (Smith), la deontologia (Kant, Rawls)3.studio dell’effetto di lesioni cerebrali o anche di patologie psichiche sulla capacità di giudizio e sulla condotta morale

4.Uso dei giochi economici (ultimatum game, il dilemma del prigioniero) come modello sperimentale

Che cos’è un dilemma morale?Alternativa in termini di giusto e sbagliato, che presuppone il conflitto tra obblighi (naturali, sociali) e l’eventuale violazione Es.: uccidere o lasciar morire? dilemma morale cfr. E. Anscombe, P. Foot, J. Thompson le pietre sono fatte di acqua? dilemma non morale (empirico) è lecito andare alla Scala in shorts? dilemma moralmente neutroElementi di un dilemma morale: azione/inazione (logica dell’azione) intenzione conseguenze volute/non volute, effetti prevedibili, ma non intenzionali(side

effects)

far del male a un altro (logica dell’emozione, della sensibilità) (c’è una legge –

quale? – che lo impedisce?)

LA TROLLEYLOLOGIADILEMMI CEREBRALI

o dell’inaffidabilità del moral sense

1. Il trolley premere la leva impersonale/side effect/ 5 a 1/calcolo costo-

beneficio

l’uomo grasso personale/fare del male/contatto fisico diretto

emozione

2. l’auto nuova e il ferito sul bordo della strada personale/contatto fisico diretto/

emozione

3. Beneficenza impersonale/no contatto diretto/non fare nulla/

no emozione

4. Il bimbo che piange personale/fare del male/side effect/ 20 a 1/

emozione

5. Organi cercasi personale/fare del male/5 a 1/emozione?

J. Haidt, The emotional dog and its rational tail. A social intuitionist approach to moral judgment, Psychological Review, 108,4, 2001, pp. 814-834;

J. Greene, J. Haidt, How (and where) does moral judgment work?, Trends in Cognitive Science, 2002, 6, pp. 517-523; J. Haidt, The new synthesis in moral psychology, Science, 2007, 316, pp. 998-1002J. Greene, The secret Joke of Kant’s Soul, in W. Sinnott-Armstrong (ed), Moral Psychology, vol. 3, The MIT Press, Cambridge Mass. 2008, pp. 35-81

M. Hauser, Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong, Ecco, New York 2006 (t.it., Menti morali, Il Saggiatore, Milano 2008)

Marc Hauser e collaboratori come John Mikhail (giurista di formazione) ritengono però che, prima che emozioni e ragione valutino una determinata situazione, il cervello deve rispondere a domande del tipo:

Chi ha fatto quello a chi?, qualcuno è stato danneggiato?Il danno è stato intenzionale?

Capire le intenzioni di un altro e i caratteri della sua azione è una componente cruciale del giudizio morale.Il cervello è pertanto dotato di una competenza morale innata, analoga a quella linguistica (Chomski) e con molte affinità con quella giuridica (siamo parlanti e avvocati istintivi)

“AVVOCATI ISTINTIVI”

1.Principio dell’azione: la sofferenza causata da un’azione è moralmente peggiore della stessa sofferenza causata da un’omissione

2. Principio dell’intenzione: la sofferenza intesa come mezzo per un fine è moralmente peggiore della sofferenza equivalente prevista come effetto secondario di un’azione finalizzata

3.Principio del contatto: usare il contatto fisico per fare del male a una vittima è moralmente peggiore rispetto a causare un danno equivalente a una vittima senza contatto fisico

La scena originaria del dolore fisico – far soffrire un altro – viene formalizzata nell’orizzonte di una dinamica dell’azione: basta questo per parlare di una grammatica morale universale?

GIOCHI ECONOMICI

Il gioco dell’ultimatum: spartizione di una somma di denaro calcolo dell’utile + fairness – eventuale dispiacere in caso di perdita Il dilemma del prigioniero: Una persona è accusata di aver commesso un crimine insieme a un complice. La polizia fa a entrambi la seguente offerta: “Se confessi e denunci il complice, sei libero e il tuo complice farà 10 anni di prigione. Se tacete tutti e due, farete 2 anni a testa. Se confessate tutti e due, saranno 6 anni a testa”. la soluzione ottimale per ognuno, dal punto di vi- sta dei benefici personali, cessa di esserlo quando è scelta dai due partner o avversari. Può essere “razionale” non essere egoista, ma che valore si attribuisce alla preferenza dell’altro?

UTILITARISTI “IRRAZIONALI”

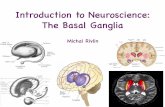

M. Koenigs et al., Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements, Nature, aprile 2007

1.Lesione della corteccia frontale ventromediale (Damasio)

2.Dilemmi etici: personale/impersonale (Greene and Haidt 2002; Greene et al. 2001, 2004; Moll et al. 2002)

3. Modelli di decisioni economiche in situazioni unfair: gioco dell’ultimatum

Damage to the prefrontal cortex increases utilitarianmoral judgements

Michael Koenigs, Liane Young, Ralph Adolphs, Daniel Tranel, Fiery Cushman, Marc Hauser,Antonio Damasio

2007

Lesion overlap of VMPC patients. Lesions of the six VMPC patients displayed in mesial views and coronal slices.

The colour bar indicates the number of overlapping lesions at each voxel.

Lesioni

I pazienti con lesione frontale ventromediale non presentano la variazione di intuizione morale corrispondente alla coppia personale/impersonale. Il loro ragionamento resta utilitaristico, freddo.

Il riconoscimento dell’obbligazione morale di per sé non porta ad agire moralmente. E’ necessario un collegamento del sistema motivazionale con le strutture cognitive.

Gli stessi pazienti hanno però una forte reazione emotiva (collera, frustrazione, irrazionale rinuncia a una somma di denaro) di fronte a un’offerta monetaria bassa, sleale che li coinvolge direttamente.

IL DISORDINE EMOTIVO (L’IRRAZIONALITA’) NON RENDE ANCHE L’OBBEDIENZA ALLA NORMA (IL CALCOLO ECONOMICO) VUOTA E FORMALE?

Non c’è un “centro morale” nel cervello, ma un sistema di aree emotivo/cognitive in cui fondamentale è il passaggio (il sistema limbico fa da ponte)

La condotta morale ha una componente primaria neurobiologica di tipo emotivo, per quanto l’aspetto cognitivo entri ex post in vari dosaggi per giustificare ciò che si è fatto o per dirimere un conflitto tra opzioni alternative.

L’attività di ponderazione delle scelte, di anticipazione del futuro, di discernimento delle possibilità di agire avviene con un dosaggio di automatismo e controllo consapevole.

ETICA E NEUROSCIENZE

1.Le neuroscienze forniscono dati (che a volte mettono in discussione le tesi della filosofia morale) relativi al ruolo giocato dall’elemento automatico e involontario (emozioni, funzioni cerebrali subpersonali) nell’esperienza morale. Prenderli sul serio non significa affatto ammettere che siamo automi o robot. C’è anche una responsabilità di ciò di cui non siamo respon- sabili.

2.Le neuroscienze legano strettamente (sulla scia di Darwin) l’origine della moralità all’interazione sociale (empatia). Che la moralità abbia un rapporto essenziale con l’intersoggettività è vero, ma in questo modo non si esaurisce l’ambito della moralità. Il bene, il giusto, il vero implicano spesso un’interruzione consapevole delle dinamiche biologiche, a partire da quelle che reggono il comportamento prosociale.