DIALÉTICA DO ESCLARECIMENTO Elementos do Anti-Semitismo: Limites do esclarecimento

Enformando a Nação: a construção da história do espaço nacional no projeto historiográfico do...

Transcript of Enformando a Nação: a construção da história do espaço nacional no projeto historiográfico do...

11Renato Amado Peixoto

‘Enformando a nação’:

a construção da história do espaço nacional no projeto historiográfico do IHGB e seu exame por meio do

estudo cartográfico

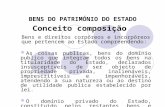

O IHGB – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem sido consistentemente apontado por vários autores como o centro da produção de um projeto histórico que, no século XIX, se consti-tuiu em torno da questão nacional, destacando-se, em geral, que as particularidades dessa instituição guardavam profundas rela-ções com a própria estrutura do Estado, com aqueles grupos que o sustentavam e com um determinado contexto histórico. Um destes autores, Manoel Luís Salgado Guimarães, apontou que essa historiografia, homogeneizadora da visão das elites, procu-rava definir a Nação e a identidade brasileira por meio do reco-nhecimento do legado da Metrópole e da continuidade de sua tarefa civilizadora, constituindo daí uma dupla ideia do outro, no caso, identificando-o externamente com as repúblicas latino-americanas e internamente com os negros e indígenas.

A produção do IHGB seria reveladora das particularidades que tensionaram o projeto histórico uma vez que esta, con-forme a análise do conteúdo de sua Revista feita por Guimarães, concentrou-se em torno de três temas, a saber, a problemática

12 Cartografias Imaginárias

indígena, o debate da história regional e as viagens e explora-ções científicas. Buscava-se fundamentalmente, por meio desses temas, discutir a questão do trabalho indígena e escravo, cons-truir uma harmonização das histórias regionais com a da nação e cuidar da descrição do território e das suas fronteiras, em suma, refletir sobre os problemas agudos de viabilização de uma ordem central e hierarquizadora.1

Considerando essa construção, poderíamos pensar que o projeto histórico foi constituído a partir da premissa mesma de que certas noções de espaço haviam que ser discutidas e que por meio destas discussões se estabeleceriam os pressupostos e as condições para a construção de uma história da nação, tal como a que foi levada a cabo por Varnhagen já na década de 1850, e que a produção do IHGB poderia continuar revelando tensões e ambiguidades em torno de certos pontos críticos da discussão.

A partir disto, podem-se desenvolver algumas reflexões: pri-meiro, se estas discussões estavam já prometidas no projeto de constituição do próprio IHGB, uma vez que este havia sido con-cebido a partir do entendimento de que os esforços da história e geografia constituiriam dois momentos de um mesmo processo, caberia pensar as razões a partir das quais este entendimento se estabeleceu e as condições que permitiram estabelecer as pre-missas espaciais do projeto histórico do IHGB.

Segundo, se o exame da produção do IHGB revelasse ten-sões e ambiguidades em torno das elucubrações do espaço, essas poderiam nos permitir ajudar a pensar as relações entre Estado, Elites e Instituto como um processo descontínuo e heterogêneo,

1 GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Projeto de uma História Nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, p. 5-27, 1988. Este artigo é a referência a partir da qual construímos a argumentação deste trabalho.

13Renato Amado Peixoto

onde a discussão em torno da produção do espaço seria estraté-gica para as partes envolvidas.

Entendendo que as condições de integração das elites num sistema institucional central e o reconhecimento mesmo da exis-tência de um centro dependia da manutenção de uma afinidade entre os vários grupos que residiam num território extenso, seria razoável supor que o projeto histórico caminhasse pari passu com a constituição de um saber sobre o espaço que possibilitasse o estabelecimento de um consenso acerca da identidade.

Nesse caso, o pensar o espaço permitiria determinar aque-les com quem se poderia compartilhar um conjunto de crenças, compatibilizando as demandas locais, regionais ou mesmo peri-féricas em relação ao centro. Se pensarmos a ideia de centro não enquanto um lugar geograficamente demarcável e único, mas como um fenômeno pertencente à esfera da cultura, dos valo-res e das crenças com uma racionalidade inerente a seu próprio modelo e suas conexões internas e que a própria integração dos grupos no sistema institucional central seria heterogênea e intermitente, poderíamos entender que o pensar o espaço per-mitiria constituir uma reelaboração contínua do centro e das relações entre este e as várias partes do espaço. Pensar, portanto, o regional ou o local seria uma tarefa imbricada numa operação do centro que se realizaria não apenas nas esferas da cultura, dos valores e das crenças, mas que também transitaria para a esfera da ação, absorvendo demandas ou contribuições para reinserir o produto resultante na estrutura mesma do Estado.2

Nesse ponto, podemos entender que a tarefa de construir um passado comum requeria a inscrição da Nação num território

2 Sobre os problemas da integração entre o centro da sociedade e suas partes, consul-tar a obra Centro e Periferia, de Edward Shils. A obra oferece importantes subsídios para se pensar uma relação entre a História e o espaço.

14 Cartografias Imaginárias

reconhecido e recortado por limites bem conhecidos, não apenas porque se delimitava o espaço do outro, mas também porque se visava conjugar a relação dos grupos dispersos no território com um espaço e um centro comum, buscando-se, assim, constituir um sentido de afinidade mais amplo entre todos os grupos que se julgavam poder reunir num dado momento. A ideia mesma de afinidade seria adensada pela atribuição da ideia de transcendên-cia ao centro, a saber, pela construção de uma contiguidade ide-alizada deste com outro centro e outro espaço muito afastado, a antiga metrópole e a Europa Ocidental. Desse modo, a operação do centro em direção a suas partes deixaria de ser apenas repre-sentada, para ser também transubstanciada no espaço como um dos elementos da construção mitológica de uma continui-dade com um espaço e centro transcendente, o que conformaria melhor a legitimidade do centro por torná-lo mais localizável por meio da transcendência mesma do espaço e tempo.3

Contudo, se entendermos que o pensar o espaço no IHGB foi um processo de jogo e entrelaçamento entre o centro e as partes que objetivava alcançar o acordo, poderíamos supor que a ope-ração central necessitasse de um sentido de continuidade e de certa liberdade criativa que lhe permitisse influir na tarefa maior que então se constituía no IHGB. Neste momento, é necessá-rio lembrar que parte das tensões e ambiguidades no Instituto decorre justamente das disputas acerca do papel que este deveria atribuir a si mesmo e desempenhar daí em doravante, seja como instituição científica, seja enquanto instrumento do Estado. Por conseguinte, seria no próprio aparelho de Estado, mais ao abrigo de disputas, pressões e demandas que se poderia desenvolver

3 Sobre a ideia de espaço mítico e o problema da investigação da racionalidade inerente aos seus modelos, ver a obra A Filosofia das formas simbólicas, de Ernst Cassirer. O volume dois – ‘O pensamento mítico’ – é especialmente elucidativo a respeito dos problemas da produção do espaço.

15Renato Amado Peixoto

uma solução de continuidade em relação a esforços que obri-gatoriamente já haviam sido realizados, uma vez que o Estado brasileiro já tivera anteriormente de responder a pressões e demandas externas em relação ao território e ao sentido de sua inserção num espaço verdadeiramente contíguo, a América. A Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros (SENE) foi o lugar do Estado onde esses esforços seriam mais desenvolvi-dos, embora estes tivessem se originado, muito provavelmente, das premissas desenvolvidas no Segundo Conselho de Estado e no Parlamento, durante o reinado de D. Pedro I. Mas, como se poderia pensar a relação mesma entre a produção do espaço na SENE com a produção de um projeto histórico no IHGB?

Acreditamos que um sentido dessa relação poderia ser aven-tado se entendermos o projeto histórico do IHGB como a tarefa principal de um esforço que visava a produzir uma visão homo-geneizadora das elites acerca da Nação e da identidade, mas que, por conta dos problemas inerentes à construção do pen-sar o espaço, desdobrava-se para tarefas subsidiárias, na SENE e no Conselho de Estado. Outro sentido da relação poderia ser aventado se considerarmos a manutenção continuada de elos que possibilitariam a integração tanto entre as tarefas quanto entre o centro e as partes, no caso, estes elos poderiam ser indivíduos, grupos ou institutos que partilhariam o sentido da integração ainda que ao custo de um entendimento variado desta. Por este raciocínio, por exemplo, poderíamos pensar a produção de uma história das fronteiras na SENE concomitante à construção de uma História da Nação no IHGB: em ambos os casos, um de seus principais autores é Varnhagen, membro das duas instituições, e o esforço da SENE poderia ser justificado enquanto parte da operação do centro, na medida em que a construção de uma his-tória das fronteiras ora se articulava com a tarefa do IHGB ora

16 Cartografias Imaginárias

procurava mais ratificar o sentido de sua atuação enquanto parte do Aparelho de Estado.

Por último, depois de termos minimamente refletido sobre o argumento proposto e apontado sua referência, como justi-ficarmos uma aproximação em relação ao problema que é tão circunstanciada pela discussão da produção do espaço?

As vantagens que julgamos poder resultar de uma aproxima-ção com o problema da produção do projeto histórico do IHGB circunstanciada por essa aproximação seriam as seguintes: per-mitir ligar as origens do IHGB aos esforços do Estado; apontar as tensões e as ambiguidades da produção do IHGB em rela-ção à produção do espaço; destacar no processo de produção do projeto histórico do IHGB a importância da geografia; adensar a participação atribuída a Varnhagen no processo de produção do projeto histórico, lembrando ainda a importância de outros personagens menos discutidos; finalmente, essa aproximação pode ser justificada na medida em que se necessita utilizar uma abordagem historiográfica diferenciada, no caso, a do estudo cartográfico. Esta necessidade se dá na medida em que tanto a produção do espaço nacional dialoga com a cartografia quanto a inscrição desse espaço se faz por meio da cartografia.

Para que expliquemos essa premissa será preciso esclarecer alguns pontos de nossa compreensão, inclusive estabelecendo algumas diferenças em relação a outras aproximações. O estudo da cartografia histórica que na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil remonta ao século XIX, objetiva, quase sempre, o exame dos produtos cartográficos e das técnicas de mapeamento. Essa perspectiva se baseia na ideia da existência de um saber sobre o espaço norteado pela ciência cartográfica, que desenvolveria pro-gressivamente tecnologias de levantamento e de inscrição de um conhecimento geográfico adquirido e acumulado continuamente

17Renato Amado Peixoto

sobre um meio legível, os mapas. Por conseguinte, o estudo da car-tografia histórica visa a recolher e organizar os esforços da ciência cartográfica e compreender avanços, afastamentos e incompatibi-lidades em relação à norma técnica. O estudo da cartografia his-tórica, portanto, faria parte do discurso mesmo da cientificidade em torno do qual se articulou progressivamente um saber sobre o espaço desde os séculos XVII e XVIII, ao qual a produção his-toriográfica teve de se remeter em busca de sua própria legitimi-dade. Seria por meio da utilização eficiente dessa perspectiva que, por exemplo, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, conseguiria fazer valer a pretensão brasileira nos litígios de fronteira do Amapá e de Palmas.

Esta perspectiva se estabeleceu ao longo do século XVIII por sobre o desenvolvimento de critérios de rigorosidade científica que resultaram em adensar os padrões que regulavam a discus-são geográfica: não bastava mais registrar o espaço por meio do mapa para legitimar a posse do território, este mapa tinha de ter sido construído por meio de princípios reconhecidos pela ciên-cia cartográfica. O espaço tinha de ter sido antes explorado por especialistas, astrônomos e engenheiros que levantariam astro-nômica e matematicamente certos pontos que permitiriam reu-nir as demais observações num todo articulado, o mapa. Por si só, estes padrões impunham uma tarefa que somente poderia ser enfrentada pelos Governos que se dispusessem a constituir uma estrutura muito dispendiosa e que demandava aprimora-mentos e manutenção constantes. Em relação ao nosso caso de estudo, se a produção historiográfica do IHGB podia ser incor-porada sem muitas discussões a um processo que ganhava seus contornos ainda no século XIX, a produção do espaço dependia de um diálogo difícil com um saber já consolidado na Europa e nos Estados Unidos que divulgava espaços concorrenciais em relação ao brasileiro. Essa divulgação era resultado do domínio

18 Cartografias Imaginárias

nesses países de um custoso e especializado processo gráfico e técnico que somente se tornou mais acessível com a difusão da litografia em meados do século XIX. A cartografia era, pois, um processo coletivo, qualificado e de múltiplas etapas que incluía planejamento estratégico, execução no campo e confecção no gabinete e atelier gráfico, realizado, muitas vezes, em conjunto pelo Estado e pela iniciativa privada, dado o seu grau de com-plexidade. Portanto, o espaço nacional, no século XIX, teve de ser discutido a partir de produtos estrangeiros e, muitas vezes, contra esses produtos, necessitando de inscrever suas posições através de mapas que tinham de ser produzidos a partir de certas normas acreditadas.

O estudo cartográfico

Por conseguinte, torna-se necessário explicitar sucintamente o sentido do que chamamos de estudo cartográfico situando-o como uma contrapartida a certas premissas prevalecentes nos estudos de cartografia histórica. Em nosso entender, a natura-lização de certas premissas pelo estudo da cartografia histórica e pela pesquisa histórica que nele se apoia, introduz uma cliva-gem entre o método e a possibilidade de conhecimento histó-rico, na medida em que constitui, em primeiro lugar, uma reifi-cação do produto cartográfico e do que poderíamos chamar de ‘fazer mapas’, ou seja, dos esforços diretos em torno da elabo-ração dos mapas, em detrimento de uma contextualização das técnicas e dos esforços em relação às estratégias do Estado e às táticas dos seus produtores. Em segundo lugar, reduzir-se-iam também as possibilidades de um exame hermenêutico do pro-duto cartográfico, uma vez que preexistiria a este exame uma noção mesma da justa exação entre as técnicas cartográficas e o

19Renato Amado Peixoto

conhecimento geográfico. Tal precondição, se por um lado, per-mite aos estudiosos da cartografia histórica estabelecer através dos mapas uma relação retroativa da técnica mais avançada com o conhecimento geográfico antigo nele representado (o que foi muito explorado, por exemplo, nas discussões de litígio de fron-teiras) por outro, não reconhece a possibilidade de uma investi-gação iconológica ou semiológica do mapa. Em terceiro lugar, o estudo da cartografia história, constituído muitas vezes a partir da engenharia, entende a cartografia enquanto uma ciência além dos limites de inquirição histórica, desconstituindo, assim, a construção de uma historicidade mesma de esforços capazes de apontar suas incertezas, descontinuidades e irracionalidades. A história apresenta-se nessa arrumação como um saber domado e subsidiário das interpretações e legitimações de um saber que não se desautoriza e que incorpora os historiadores mais como mantenedores de uma memória corporativa e/ou organizadores de seu vasto arquivo material.

Por conseguinte, entendemos que o estudo cartográfico deve: 1) Expor, investigar e questionar os processos cognitivos e as rela-ções de forças que constituem e resultam em determinado saber cartográfico ou atividade cartográfica; 2) Entender esta atividade cartográfica não como um fim, mas enquanto um processo mesmo, que depende da formação de um saber sobre o espaço e que se desdobra a partir de suas estratégias e táticas; 3) Compreender que a investigação da atividade cartográfica não se resume ao trabalho sobre o mapa, mas que antes deve resgatar um regime da exequibilidade dos mapas que nos permite discernir certas con-tinuidades ou descontinuidades, especialmente no que tange ao agenciamento das técnicas e das condições da escrita e à distri-buição e atribuição de tarefas (por exemplo, por meio do exame das discussões acerca da projeção a ser utilizada, dos métodos de execução e do planejamento das atividades, dos problemas e

20 Cartografias Imaginárias

do processamento dos trabalhos de campo e das características de composição artística, que se desdobra em trabalhos de gabi-nete, no atelier gráfico e na impressão); 4) Analisar os produtos cartográficos cuidando de entender que suas particularidades, estilos, especificidades técnicas e características de mercado das quais se revestem ou são investidos emprestam novos sentidos à compreensão desses produtos (São mapas manuscritos, gra-vados, litografados, impressos? Da escola francesa ou alemã? Que projeção e escala utiliza? Fazem parte de atlas, de folhe-tos, de livros? Em que tipo de livro estão inseridos: didático, técnico ou de propaganda?); 5) Buscar uma leitura hermenêu-tica dos produtos cartográficos por meio de uma investigação semiológica ou iconológica dos elementos disponibilizados no mapa (símbolos, colorações, legendas etc.) e a sua volta (decora-ção, ilustrações, grafismos etc.), considerando o contexto cultu-ral e social de seus produtores; 6) Entender o espaço registrado nos mapas como um campo sobre o qual são rebatidos enuncia-dos e discursos, que se revelam nos enquadramentos utilizados (os quais denunciam a orientação do território representado em relação a um espaço fora do mapa ou o privilégio de um certo recorte do espaço que foi inserido no mapa sobre o território representado), por meio das sentenças que se inserem nos con-teúdos e símbolos gráficos, e nos silêncios ou silenciamentos (os quais podem ser intuídos num símbolo cartográfico inacabado ou incompleto ou num espaço vazio ou esvaziado de significa-ção no mapa); 7) Procurar perscrutar os usos e as funções que estes produtos assumem inclusive procurando-se entender sua disseminação em outros produtos cartográficos ou mesmo outros saberes, sua divulgação e sua circulação.

Por meio desses pressupostos, o estudo cartográfico nos permite explicitar que, no contexto do processo de produção do projeto histórico do IHGB, os usos e as funções da atividade

21Renato Amado Peixoto

cartográfica adquiriram dois sentidos principais, por um lado, os mapas políticos e históricos permitiram à produção historio-gráfica explicitar pedagogicamente tanto a unidade dos diversos grupos dispersos pelo território com o Estado quanto à identi-dade fundamental da Nação com um passado comum.

Por outro lado, as Cartas Gerais do Brasil estavam destinadas a cumprir a função de tentar acomodar a visão sobre a Nação que então se construía com as visões sobre o Brasil que se faziam a partir de fora, na medida em que a imagem da Nação inserida num espaço transcendente ligado à Europa se desvanecia em contato com as inscrições feitas por meio do molde que a ciên-cia cartográfica oferecia cuja racionalidade intrínseca era oposta ao esforço que impelia o projeto historiográfico. Na realidade, outra pedagogia se insinuava até se entranhar mesmo no pro-jeto do IHGB, a de uma subalternidade continuada em relação a um espaço privilegiado que era capaz de demonstrar, inclusive, os limites do acordo interno – a representação do todo para si, ou seja, da Nação para aqueles que irão integrá-la, rebate-se a partir das representações de fora.

É, pois, nesse contexto amplo que se encerra a tarefa de pro-dução do espaço, num duplo pedagógico pelo qual se explicitam relações descontinuadas de desconforto da elite com uma iden-tidade e com uma visão da Nação que resulta do acordo, mas das quais se separa a partir de uma experimentação do espaço e da visão de fora que a impele a se pensar a partir de fora sobre os de dentro, num pensar iluminado pela força da ficção, mas esbatido na realidade da força. Em outro trabalho, procuramos mesmo justificar uma apreciação deste problema por meio da metáfora da ‘Máscara da Medusa’: se a máscara de representação mal oculta um olhar que sempre petrifica, sobra-nos apenas pro-curar imitar a jornada de Perseu.

22 Cartografias Imaginárias

Os insumos da produção do espaço

Para ligarmos as origens do IHGB aos esforços do Estado e a um debate sobre o espaço, torna-se necessário entender que, se experimentação da soberania fornece subsídios para o debate, este se realiza a partir de insumos que o precedem.

Nos dezesseis anos que transcorrem desde a Independência até a criação do Instituto, discute-se vivamente no Conselho de Estado e no Parlamento a política externa, algumas vezes enre-dada em problemas regionais. Afinal, havia-se experimentado o medo de uma invasão restauradora por parte de Portugal e o custoso tratado de reconhecimento da Independência; a intro-missão da Santa Sé no direito nacional; a ingerência estrangeira no Amazonas; a derrota na guerra contra as Províncias Unidas do Rio de Prata e a perda da Cisplatina; a imposição do paga-mento pelas presas de guerra e os ‘Tratados Desiguais’; o humi-lhante ultimato inglês de 1829 e a invasão francesa do Amapá; a tentativa de secessão do Rio Grande do Sul e o surgimento de lideranças agressivas e antagônicas nas fronteiras do Prata.

Se tomarmos como ponto de aproximação os discursos e as ações de certos indivíduos que podemos considerar elos de integração entre as várias partes da sociedade na tarefa de construção do espaço, como Raimundo José da Cunha Matos, podemos entrever nas discussões do Parlamento a desilusão em relação ao que se esperava das potências europeias, tanto por conta do sistema de tratados, considerado injusto e opressivo, quanto por causa da ação direta daqueles Estados que, inclu-sive, emprestavam argumentos aos que entendiam ser inútil o esforço diplomático. Já em relação à América, o tom das discus-sões seria ambíguo, uma vez que se existia uma simpatia para com a aproximação privilegiada com o continente, esta derivava

23Renato Amado Peixoto

de uma análise da própria capacidade de projetação de poder, como considerava Cunha Matos (BRASIL, 1827, p. 16): “É com as nações americanas que devemos ter íntimas relações diplomá-ticas [...]. Na América, figuramos como potência de 1ª ordem, ao mesmo passo, que no mundo antigo nos classificarão a par do rei de Sardenha” 4. O mesmo deputado também considerava que desses países se devia esperar apenas hostilidade no tocante às instituições do Império, conforme salientava quando da guerra com as Províncias Unidas do Prata:

Pelo que nós vemos nos papéis públicos de Buenos Aires, aquele governo apresenta as mesmas idéias, que outrora apresentara Catão a respeito da repú-blica dos cartagineses – delenda est Carthago – dizia Catão! [...] A guerra que nos faz Buenos Aires não é para ganhar território, a maior guerra que nos faz é de opinião (BRASIL, 1827, p. 24).

Cunha Matos criticava também a desconexão do Governo com um pensamento nativista que julgava ter sido ofendido por sua pouca ou inadequada ação. Suas censuras visavam à atuação da SENE, considerada como prejudicial ou mesmo inimiga dos interesses brasileiros:

Desaprovei a convenção pecuniária de Portugal, desaprovei a infame convenção com a Inglaterra pela qual os cidadãos brasileiros foram entre-gues ao cutelo britânico; desaprovei os tratados feitos com a mesma Inglaterra, França, Prússia e, sobretudo o das cidades hanseáticas [...] desa-provo todos os tratados que agora estão na forja, e dos quais, segundo dizem já chegou da Áustria, e desaprovarei todos os outros, que debaixo dos mesmos auspícios se fizerem para o futuro com

4 Em relação a uma análise mais aprofundada das discussões no Parlamento, ver CERVO, Amado Luiz. O Parlamento Brasileiro e as Relações Exteriores (1826-1889). Brasília: Universidade de Brasília, 1981.

24 Cartografias Imaginárias

qualquer nação do universo! E não devemos nós todos lamentar os misérrimos tratados feitos pelo ministério transato? Não devemos lamentar que o atual ministro dos negócios estrangeiros [...] refe-rendasse o absurdo tratado com a Prússia, e lhe acrescentasse um artigo adicional, se não odioso, ao menos tão impolítico como os dos seus ante-cessores? (BRASIL, 1828, p. 174).

Na mesma época, no Conselho de Estado, também trans-pareciam, mesmo antes da abdicação de D. Pedro I, opiniões semelhantes àquelas que eram expressas pelo Parlamento, como no caso do exame das alternativas à usurpação do trono portu-guês por D. Miguel quando o Conselho de Estado rejeitou todas as proposições que diziam respeito à intromissão do Brasil na questão; ou como no caso do exame da secessão da Cisplatina, cuja discussão iria desencadear a exoneração do conselheiro José Feliciano Fernandes Pinheiro, o Visconde de São Leopoldo, insa-tisfeito com a política imperial.5

Conforme a análise de Cervo6, pode-se compreender que as discussões sobre o espaço no Parlamento e no Conselho de Estado desencadeariam tomadas de posição favoráveis ao entendimento da necessidade de adensar o papel da Câmara e do Senado na condução da política externa, de maneira a diminuir os custos financeiros e políticos decorrentes do que era entendido como uma excessiva centralização do processo. Neste sentido, poder-se-iam compreender as sucessivas demandas parlamentares no

5 ATAS do Conselho de Estado, Sessões de 12/03/1830 e 27/08/1828. In: RODRIGUES, José Honório (Org.) Atas do Conselho de Estado, v. II. Brasília: Centro Gráfico do Senado, 1978. p. 33-34 e 101-103. Em relação à exoneração do Visconde de São Leopoldo ver PEIXOTO, Renato Amado. A máscara da Medusa: a construção do espaço nacional brasileiro através das corografias e da cartografia no século XIX. 2005. Tese-(Doutorado em História) - UFRJ, Rio de Janeiro, 2005. p. 171-177.

6 CERVO, Amado Luiz. O Parlamento Brasileiro e as Relações Exteriores (1826-1889). Brasília: Universidade de Brasília, 1981.

25Renato Amado Peixoto

período, como a exigência de que todos os tratados negocia-dos pela SENE passassem antes pela aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado, uma conquista que somente seria alcan-çada após a abdicação de D. Pedro I.

Essas discussões haviam sido grandemente subsidiadas por vários insumos, como a Política Externa Joanina e por certas construções intelectuais como as de José Feliciano Fernandes Pinheiro. No primeiro caso, a proposta de permuta do territó-rio ao norte do Rio Negro e Amazonas pelo Uruguai, tal como havia sido instruído o representante português, em 1818, revela a existência de um sentido de privilegiamento do espaço que vai ser ratificado pela ocupação da Cisplatina e depois legado à polí-tica externa do futuro Estado brasileiro (AGUIAR, 1816). Do mesmo modo, a recusa de se receberem enviados e plenipotenci-ários do continente africano pode ser entendida como o estabe-lecimento de uma relação diferenciada com o espaço, utilizando como modelo uma visão idealizada da Europa. Essa ideia pode ser mais bem explicitada se observarmos a exemplar recepção de D. Pedro I ao rei do Havaí, Kamehameha II, em 1824. Embora originário de um espaço tão ou mais bárbaro que a África aos olhos das elites, o havaiano foi recebido com todas as honras por D. Pedro I, que o presenteou com uma espada e um anel de brilhante. Contava mais que Kamehameha II, um convertido ao protestantismo, estivesse então viajando para encontrar com o rei da Inglaterra, após ter procurado ocidentalizar seu país e nessa diligência, destruído o sistema religioso de seus ancestrais. Mirava-se a Europa não apenas em busca das suas luzes, mas também, procurava-se inflectir uma relação de força que o velho continente lhes demonstrara, reinserindo-a continuadamente sobre suas próprias instituições e indivíduos; cabia evitar, nesse raciocínio, num misto de desdém e temor, aos que na América e na África deveriam estar sujeitos a essa nova relação.

26 Cartografias Imaginárias

No segundo caso, José Feliciano Fernandes Pinheiro escreve-ria, em 1807, a ‘História nova e completa da América’, privile-giando o relato da construção de uma nova Nação no Continente, os Estados Unidos, a partir do contributo europeu e do enrai-zamento deste no território. Esta ideia precoce de uma ligação entre o tempo, a terra e o homem baseando a compreensão do espaço seria depois adaptada ao contexto brasileiro por meio de outra obra de sua autoria, os ‘Anais da Província de São Pedro’, cuja primeira edição foi impressa entre os anos de 1819 e 1822. Por meio desse livro, Fernandes Pinheiro defenderia que a con-quista do território fora obra da força dos brasileiros e dos por-tugueses residentes, no Brasil, os quais haviam destruído pela guerra toda a possibilidade de retorno ao sistema antigo. Se a força definia a posse do território, a ligação deste com os indi-víduos era descrita como uma relação ininterrupta e continuada que poderia ser provada por meio do recurso ao documento, ao testemunho e à tradição. Constituía-se, assim, por meio de uma narrativa territorial, um modelo de espaço onde um indivíduo plural, o brasileiro, era o ator principal: Nação e identidade fun-diam-se desde o início.

Em 1827, dois meses antes de ser nomeado Conselheiro de Estado, Fernandes Pinheiro procuraria construir mesmo uma ligação permanente do Estado com o modelo de espaço que havia prescrito nos Anais: ofereceu a D. Pedro I a ‘Memória acerca dos Limites naturais’, um documento que deveria ser guardado no Arquivo do Estado, “entre os seus segredos mais importantes” e aberto apenas quando um novo Imperador subisse ao trono, a fim de que pudesse então servir de guia ao futuro governante do Brasil. Na ‘Memória’, Fernandes Pinheiro formulou o que pretendia que fosse o ‘Sistema Político’ do Brasil, a saber, “um plano sempre uniforme de conservar-se e engrandecer-se”. Este ‘Sistema Político’ fundava-se sobre certos “interesses naturais

27Renato Amado Peixoto

imutáveis e indestrutíveis” que davam “um estado de Direitura e estabilidade” à Nação: Fernandes Pinheiro considerava ser de “opinião geral” a percepção de que a vocação do Brasil era a de tornar-se uma “Grande Potência Marítima e Comerciante”. Contudo, era necessário antes que seu território fosse “previa-mente circunvalado” a partir dos principais traços da natureza, os ‘limites naturais’, para que a Nação se conservasse acober-tada “das querelas e da fácil invasão de vizinhos” e, assim se propiciasse um desenvolvimento seguro da sua população e da sua riqueza. Esses seriam fatores indispensáveis para a forma-ção de uma Marinha que se tornaria capaz de ativar “o círculo de relações entre a Capital e as Províncias remotas” e de ser-vir como “fortaleza volante”, levando “o ataque e a defesa onde conviesse”. Segundo Fernandes Pinheiro, os ‘limites naturais’ da Nação deveriam se alargar na fronteira meridional desde as nascentes do rio Paraguai, passando pelo rio Paraná e pelo rio Uruguai até o Rio da Prata, “em compensação dos custos e perdas de uma guerra não provocada que vinha sendo movida contra os brasileiros pelos espanhóis e seus sucessores há vinte anos” (PINHEIRO, 1827).

As ‘Memórias’, que poderiam ser consideradas o primeiro grande texto de geopolítica do Brasil, coincidiam sobremaneira com o debate do final da década de 1820 e inclusive com as obras de Cunha Matos que, por exemplo, na sua ‘Corografia de Minas Gerais’ alertava:

Os habitantes do Brasil têm o bom senso de conhecerem que os nossos arquivos públicos ainda agora começam a ser organizados, e que as memórias mais interessantes dos Fastos Nacionais foram devoradas por insetos, acham-se cobertos de poeira em poder de quem não sabe apreciá-los, ou existem nas bibliotecas dos fidal-gos, e Ministros portugueses, que governaram as

28 Cartografias Imaginárias

Colônias. [...] Permita Deus que o Governo abra enfim os olhos, e que o Brasil não censure o seu desleixo quando vir tantos outros naturalistas atravessando, esquadrinhando, e descrevendo aquilo que não devemos ignorar; e que assim nos lancem no rosto a nossa indiferença ou a nossa barbaridade (MATOS, 1837).

Distinguir as fronteiras e reconhecer o território era a precon-dição para se concretizar um determinado sentido da Nação que então se formava. Por conseguinte, entendemos que o debate no Parlamento revelava um pensamento sobre o espaço capaz de influenciar as demandas que resultariam nas grandes conquistas da década de 1830, como a derrubada do Sistema de Tratados, a tomada do poder de decisão na política externa e, muito prova-velmente, também a ‘grande política americana’, como foi ape-lidada na Câmara dos Deputados, por volta de 1850, a busca de soluções para as questões de fronteira e o estreitamento de vínculos com os países americanos. Inclusive, repercutindo este ajustamento político, na reativação do Conselho de Estado a discussão da política externa seria feita antes em separado, na ‘Seção dos Negócios Estrangeiros’ onde em grande parte do tempo estiveram representadas as lideranças dos dois partidos políticos do Império.

A ação da SENE seria mesmo norteada por uma política que visava a responder as questões esboçadas pelo pensamento sobre o espaço: em 1837, impulsionado pela expansão francesa e inglesa nas Guianas, seu ministro, Antônio Carlos Maciel Peregrino, nomearia Fernandes Pinheiro e Cunha Matos7 para a

7 O diálogo com Fernandes Pinheiro na ‘Comissão Investigadora de Limites’ influencia-ria mesmo a obra de Cunha Mattos, já que este autor endossaria as principais ideias apontadas por Fernandes Pinheiro nos ‘Anais’ já em 1839, como, por exemplo, àquela relativa à associação necessária do tempo e da terra com o homem por meio de uma narrativa territorial: “o Sr. Visconde de São Leopoldo mostrou [...] que ora não estamos

29Renato Amado Peixoto

‘Comissão Investigadora dos Limites’ do Brasil,8 discernindo-a como “uma das primeiras necessidades públicas”. Seriam então atribuídas à ‘Comissão’ as tarefas de “determinar quais os limi-tes do Sul e Oeste do Império do Brasil, à vista dos Tratados e Convenções existentes” e definir “quais os limites, que se podem considerar como naturais, com relação às localidades, e topografia do país.” 9 Portanto, entendia-se que os limites bra-sileiros deveriam ser definidos por meio da ideia das ‘fronteiras naturais’ esboçada por Fernandes Pinheiro. Sobre a base desse entendimento, resultaram dois trabalhos distintos na ‘Comissão Investigadora de Limites’, o primeiro, de José Saturnino da Costa Pereira, que fora autorizado a emitir um parecer em separado por conta de seus problemas de saúde,10 e o segundo, assinado pelo presidente da comissão, Fernandes Pinheiro.

Na primeira parte de seu trabalho, Costa Pereira versa sobre a utilidade dos tratados do século XVIII para a determinação dos limites, apontando os vícios e problemas decorrentes das suas demarcações. Em relação aos limites naturais, Costa Pereira observaria, com pesar, que o Rio da Prata e o rio Uruguai seriam as fronteiras mais próprias ao Brasil, evidenciando, assim, mais

habilitados a escrever a história geral do Brasil, por nos faltarem muitos elementos provinciais para isso necessários”. Ver MATOS, Raimundo José da Cunha. Dissertação acerca do sistema de escrever a História Antiga e Moderna do Império do Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo XXVI, p. 122, 1863.

8 Embora não tenha sido denominada nos documentos oficiais, nosso trabalho ado-tará, doravante, a denominação ‘Comissão Investigadora dos Limites’, a qual era empregada por Duarte da Ponte Ribeiro, conforme anotação autógrafa à margem da correspondência entre José Feliciano Fernandes Pinheiro e Antônio Peregrino Maciel Monteiro. Ver AHI-Arquivo Particular de Duarte da Ponte Ribeiro, Lata 228, Maço 5, Documento 4.

9 A ‘Comissão Investigadora de Limites’ foi nomeada diretamente pelo titular da SENE, Antônio Peregrino Maciel Monteiro. Ver Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, 1838, p. 8.

10 Conforme carta de José Saturnino da Costa Pereira para Antônio Peregrino Maciel Monteiro, de 26/10/1837. AHI- Arquivo Particular de Duarte da Ponte Ribeiro, Lata 286, Maço 6, Documento 32.

30 Cartografias Imaginárias

uma vez, a influência dos ‘Anais da Província de São Pedro’ de Fernandes Pinheiro, obra, aliás, citada explicitamente por Costa Pereira.

Na segunda parte, Costa Pereira aponta a impossibilidade de se analisarem os limites por meio do recurso aos tratados ante-riores, uma vez que não existia nenhuma cópia do Tratado de Santo Ildefonso nos arquivos da SENE. No caso, poder-se-iam apenas fazer algumas conjeturas a respeito do Tratado de Santo Ildefonso a partir do texto do Tratado de Madri. Mesmo assim, não havia um conhecimento do território que permitisse uma aproximação segura, haja vista que Costa Pereira foi obrigado a utilizar um mapa inglês, a Carta da América Meridional, de John Arrowsmith, como base de seu trabalho (PEREIRA, 1837).

Já o trabalho de Fernandes Pinheiro limitou-se a reafirmar o valor de sua ‘Memória’ como a melhor interpretação das frontei-ras naturais, bem como da ideia da nulidade dos tratados ante-riores que havia defendido nos ‘Anais’, contudo, faz a ressalva de que o Tratado de Madri era aquele que melhor se prestava para os fins de delimitação do espaço nacional, justamente porque, como observado por Costa Pereira, era com o que se podia con-tar.11 Coincidentemente, no ano seguinte, na Bolívia, após uma troca comum de notas, os representantes daquele país fizeram saber ao plenipotenciário brasileiro, Duarte da Ponte Ribeiro, que o Tratado de Santo Ildefonso também não existia nos arqui-vos de seu Governo e que, por conta disso, a Bolívia não mais o reconheceria como base para a fixação de limites.12

11 Correspondência do Visconde de São Leopoldo ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 1837. AHI, Arquivo Particular de Duarte da Ponte Ribeiro, Lata 284, Maço 5, Pasta 4, Documento 3.

12 Duarte da Ponte Ribeiro, Ofício de 19 de janeiro de 1839. AHI, Lima - Ofícios, 1838-1840.

31Renato Amado Peixoto

Assim, após o término dos trabalhos da Comissão, decidiu-se por uma extensa reforma na estrutura da SENE, de modo a pro-vê-la de recursos que melhor permitissem enfrentar esses pro-blemas. Constituiu-se um ‘Arquivo’, para onde seriam encami-nhados os documentos e mapas referentes às questões de limites (que daria origem ao Arquivo do Itamaraty); e uma ‘Biblioteca Especial’, destinada a armazenar “todas as produções, que o desenvolvimento do espírito humano houver de dar à luz no que respeita à marcha dos Governos, e às modificações, que porven-tura se tenham de realizar nas relações das diversas associações políticas.” 13

Por sua vez, Fernandes Pinheiro (1839) também apresen-taria vários argumentos favoráveis à constituição de “um colé-gio especial de literatos escolhidos, incumbidos de recolher e transmitir os feitos que constituem a vida das nações” conforme seu prefácio à segunda edição dos ‘Anais da Província de São Pedro’. Nesse, fazia ver a necessidade de que “se deputassem literatos Brasileiros de conceito, que fielmente colhessem da Torre do Tombo, e doutros Arquivos Nacionais, e copiassem os monumentos e escritos, que tivessem relação com a História do Brasil”,14 muito provavelmente influindo decisivamente para que o ministro dos Negócios Estrangeiros Caetano Maria Lopes Gama, indicasse Francisco Adolfo de Varnhagen como adido da Legação brasileira em Lisboa, com a missão expressa de selecio-

13 Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, 1838, p. 18. 14 Faz-se necessário apontar que, embora a data de publicação da segunda edição dos

‘Anais’ seja posterior à fundação do IHGB, sua redação foi feita em data anterior, constituindo-se possivelmente na primeira ata de intenções dessa instituição. Nesse sentido, dois fatos corroboram nossa hipótese: primeiro, o exame dos ‘Anais’ pelo Instituto foi publicado já no primeiro número de sua revista, e seus pareceristas identificam as intenções de Pinheiro com o IHGB. Segundo, o ‘Programa Geográfico’ de Pinheiro, uma obra posterior à redação da segunda edição dos ‘Anais’, foi lida no IHGB já na sessão de 16 de fevereiro de 1839, o que por si só já recuaria a redação dos ‘Anais’ para o ano anterior.

32 Cartografias Imaginárias

nar e copiar os “documentos que sirvam para a organização da História do Brasil” (ADONIAS, 1984).

Portanto, a ‘Comissão Investigadora de Limites’ teve como principal resultado admitir o desconhecimento do território e a subsequente impossibilidade de se definir os limites brasilei-ros. Secundariamente, consagraram-se as ideias de Fernandes Pinheiro, reconhecendo-se a necessidade de um esforço contínuo que se destinasse a pensar o espaço e a embasar as negociações com outros países suprindo-se o Estado de informações sobre o seu próprio território e suas fronteiras. Estabelecer-se-ia, assim, uma ponte definitiva entre a Geografia e a História e por meio destas com uma produção do espaço nacional onde se salientava a importância do Tratado de Madri, então a única fonte histórica dos limites brasileiros.

Provavelmente, a partir dos resultados da ‘Comissão’ cons-tituiu-se um entendimento de que as demandas dos Negócios Estrangeiros inflectiam sobre a própria manutenção e organi-zação do Estado devendo, portanto, somar-se ao debate mais amplo que implicava então na fundação do IHGB. O peso deste entendimento pode inclusive ser aventado a partir do exame do quadro de seus sócios fundadores, já que dentre eles figurava o titular da pasta dos Negócios Estrangeiros e dois dos principais formuladores do espaço, Fernandes Pinheiro e Cunha Matos, escolhidos respectivamente para a presidência e vice-presidência do Instituto.

A produção da história do espaço nacional no IHGB

Ao discutirmos a produção do projeto histórico do IHGB interessa-nos ressaltar certas continuidades e descontinuidades em relação ao pensamento sobre o espaço que acreditamos ser

33Renato Amado Peixoto

esclarecedoras de um processo que envolve o Estado na cons-tituição de uma história do espaço nacional e onde se eviden-cia certos usos e funções da cartografia. No caso, fica claro que as preocupações da ‘Comissão Investigadora de Limites’ foram retomadas já na 5ª sessão do IHGB pela iniciativa do próprio Fernandes Pinheiro de instituir a seguinte diretriz de discussão por meio da apresentação da memória ‘Programa Geográfico’:

Quais são os limites naturais, pactuados e necessá-rios do Império do Brasil? Quando o Brasil aparece em notória crise; quando por todos os lados é com-primido, e estreitado em fôrma de bronze, e os escri-tores do dia provocam e desafiam os literatos para que instruam o Público, ávido de conhecer os títulos da sua propriedade; o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil há de cruzar os braços, com indiferença e insensibilidade? (PINHEIRO, 1902a). 15

A argumentação do ‘Programa Geográfico’ derivava direta-mente das conclusões da ‘Comissão’, buscando explicitar a argu-mentação da nulidade de todos tratados anteriores através da constituição de uma narrativa linear que ligava os vários trata-dos coloniais ao apontar sua contradição com os interesses da Nação brasileira. Contudo, destacava-se nessa narrativa a excep-cionalidade do Tratado de Madri, por ser o mais vantajoso para o Brasil e também o mais justo dentre todos os que haviam sido acordados entre Portugal e Espanha, e que esta grandeza do Tratado de Madri derivava do fato de ter sido planejado por um brasileiro, Alexandre de Gusmão, injustamente desconhecido.16

15 O ‘Programa Geográfico’ foi lido na sessão do Instituto de 16/02/1839. Consultar a obra de Fernandes Pinheiro, 1902a.

16 Note-se que essa circunstância seria enfatizada também no ‘Programa Histórico’ do IHGB: “Alexandre de Gusmão, que por incúria dos tempos escassamente é conhecido por algumas cartas expedidas do gabinete de D. João V de Portugal, porém, que para ser hoje admirado a par do Marquês de Pombal (não se me trate de exagerado, em tempo o demonstrarei) só lhe faltou haver nascido além do Atlântico [...]: Gusmão

34 Cartografias Imaginárias

Procurando melhor embasar os seus argumentos, Fernandes Pinheiro buscou subsídios principalmente na cartografia, inven-tariando a cada página do ‘Programa Geográfico’ os mapas e cartas capazes de endossar ou esclarecer sua lógica.17 Portanto, Fernandes Pinheiro foi o responsável por trazer a cartografia para o centro do debate do IHGB, acreditando-a como uma das fontes principais da posse do território e da ligação do homem com a terra, em razão da ausência então de outros documentos. Vale à pena acrescentar, no sentido de demonstrar a importância que Fernandes Pinheiro atribuía à cartografia, que a publicação da segunda edição dos seus ‘Anais da Província de São Pedro’ foi atrasada apenas para se poder encadernar nesta um mapa que ainda aguardava sua gravação em Paris.

O ‘Programa Geográfico’ seria impresso à custa do IHGB e distribuído entre os seus sócios e correspondentes, rapidamente atraindo as críticas de Manoel José Maria da Costa e Sá, membro da Academia Real de Ciências de Lisboa, que acusaria aberta-mente Fernandes Pinheiro de ter omitido, suprimido e distor-cido a interpretação de diversos elementos de sua narrativa e em sua argumentação. Procurando exemplificar sua crítica, Sá inves-tiu pesadamente contra o tratamento dispensado ao Tratado de Madri, insistindo que esse fora extremamente nocivo a Portugal e, inclusive, lembrando que Alexandre de Gusmão havia caído

foi dotado de vistas mais vastas, de mais variados conhecimentos nas ciências [...] o Brasil lhe deve em especial o plano e direção do mais vantajoso tratado de limites, o de 1750”. Revista do IHGB. tomo I, trimestral, 1839, p. 62.

17 Consolida-se no IHGB uma sintonia com os trabalhos anteriores de Pimenta Bueno e de Duarte da Ponte Ribeiro na Secretaria de Negócios Estrangeiros, onde se defende a ligação da construção do espaço com a prova histórica. Ver PEIXOTO, Renato Amado. A máscara da Medusa: a construção do espaço nacional brasileiro através das corografias e da cartografia no século XIX. 2005. Tese-(Doutorado em História) - UFRJ, Rio de Janeiro, 2005. cap. VII. Em relação à construção do conceito do uti possidetis na SENE ver cap. VIII.

35Renato Amado Peixoto

em desgraça logo após sua assinatura, inclusive por ter pesado contra ele a acusação de suborno (SÁ, 1902).18

Como as duras críticas de Sá desarticulavam completamente a narrativa construída no ‘Programa Geográfico’, tornava-se necessário, sobretudo pela insistência de D. Pedro II,19 contra-argumentar com novos elementos. Fernandes Pinheiro escreve-ria uma ‘Resposta’ às críticas de Costa e Sá, reafirmando perante a assembleia do IHGB a argumentação da nulidade dos tratados, desta vez ressaltando a transcendência mesma do tratado de 1750 para a formação da Nação brasileira, já que esta fora “enfor-mada” em seu território pelo gênio de Alexandre de Gusmão, um patriota antes de seu tempo, distinguindo-se, assim, o Tratado como o marco inicial da história da nação (PINHEIRO, 1902b).

Em 1841, Fernandes Pinheiro continuaria a articular as bases de construção de uma história do espaço nacional no Instituto, fazendo publicar os Diários das demarcações dos tratados do século XVIII e apresentando ao IHGB a primeira biografia de Alexandre de Gusmão, denominada ‘Da vida e feito de Alexandre de Gusmão e de Bartolomeu Lourenço de Gusmão’, também impressa e distribuída à custa do Instituto. Esta biografia dos Gusmões, proposta por Pinheiro “para resgatá-los de um esque-cimento, onde ficariam indignamente sepultados” (PINHEIRO, 1902c), já fazia parte de seus planos desde pelo menos 1838, quando em uma viagem a Santos, sua cidade natal, colheu os documentos para escrever sobre seus conterrâneos, então des-conhecidos mesmo das elites letradas, mas cuja lembrança pro-vavelmente fora cultivada e preservada pela memória local. Se

18 Trata-se de breves anotações à Memória que o Ex. Sr. Visconde de São Leopoldo escreveu.

19 Carta de José Feliciano Fernandes Pinheiro para Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, em 15/09/1846, citada em Pinheiro, 1898.

36 Cartografias Imaginárias

no ‘Programa’ já se podia distinguir uma idealização da figura e do saber de Alexandre de Gusmão, nesta biografia sua figura seria mais aproximada do ideal romântico de herói, enriquecida com a descrição de sua precocidade, de sua lealdade e de seu desapego à riqueza ou a fama. Segundo este enredo, o Tratado de Madri devia ser compreendido como sua obra magna, uma faça-nha capaz de lhe garantir a eternidade nos “Fastos do Brasil”. Já para Bartolomeu, o irmão de Alexandre de Gusmão, Fernandes Pinheiro reservaria a glória e a ventura de ter sido o inventor da primeira máquina voadora, embora ressaltasse que a alcunha de “os voadores” cabia a ambos os irmãos (PINHEIRO, 1902a).

Ainda no mesmo ano, o IHGB publicaria um opúsculo de Varnhagen denominado ‘As primeiras negociações diplomáticas respectivas ao Brasil’, onde através da concatenação da ideia da ação diplomática com a construção do espaço brasileiro se defen-dia que a escrita da história deveria servir-se das mesmas fontes que a diplomacia, circunstanciando-se, assim, a necessidade de constituição de um arquivo comum,20 premissa a partir da qual iria justificar a remessa de diversos documentos diplomáticos para o IHGB, em especial, a transcrição certificada do Tratado de Madri.

Igualmente podemos notar que a participação de Duarte da Ponte Ribeiro no IHGB se dá concomitantemente ao início de uma colaboração íntima deste com o então titular da SENE, Paulino José Soares de Sousa, futuro visconde do Uruguai. Fruto dessa interação excepcional surgiria então a ‘Memória n° 12’ onde Ponte Ribeiro juntava ao argumento da nulidade dos trata-dos o uti possidetis, conceito que havia sido construído nos anos

20 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. As Primeiras Negociações Diplomáticas Respectivas ao Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo LXV, n° 105, parte I, p. 427-454, 1902.

37Renato Amado Peixoto

anteriores na SENE de modo a poder justificar a compensação ou a cessão de territórios a fim de cobrir a ‘fronteira natural’, inclu-sive, preemptivamente, ou seja, visando a uma definição futura dos limites.21 Para elucidar esta interpretação Ponte Ribeiro fez desenhar um mapa que servia de contraponto à argumentação e como reforço da narrativa, tornando, de fato, a cartografia inse-parável do texto escrito e também um texto a ser trabalhado: inaugurava-se, assim, um recurso que a história do espaço nacio-nal utilizaria inúmeras vezes, como no caso do ‘Mapa do Tratado de Tordesilhas’, que Varnhagen incorporaria a sua História Geral do Brasil e onde, de modo a reforçar a política de cessão de limi-tes da SENE, grafava-se o meridiano de Tordesilhas do modo mais desfavorável ao Brasil.

Esse raciocínio seria expresso diretamente por Varnhagen em 1850, quando foi chamado a participar enquanto consul-tor da ‘Comissão de Limites’ constituída por Paulino Soares de Souza, para elaborar uma ‘Memória’ que relacionasse e opinasse sobre os mapas e outros documentos que pudessem ser utili-zados nas negociações de limites. Nessa ‘Memória’, Varnhagen sugeriria que uma “História das Fronteiras” não se diferenciaria da história mesma do Brasil e que deveria alcançar até os “pri-meiros anos de existência colonial”, remetendo a investigação dos limites aos mapas e documentos que os originaram ou sobre os quais se basearam. Por conseguinte, o Tratado de Tordesilhas se impunha como o marco inicial da história do espaço nacional e os pactos entre as Metrópoles constituíam-se também em bali-zamentos da história da nação, uma vez que se poderia imprimir por meio destes um vínculo com o passado e com a legitimação

21 RIBEIRO, Duarte da Ponte. Memória sobre limites e negociações do Império do Brasil com as Repúblicas do Peru, Bolívia e Paraguai. N° 12. AHI, Arquivo Particular de Duarte da Ponte Ribeiro, Lata 268, Maço 1, Documento 2.

38 Cartografias Imaginárias

da soberania. Nesse sentido, Varnhagen se remetia à primitiva construção de Fernandes Pinheiro, como pode ser compreen-dido, por exemplo, na reiteração do julgamento do Tratado de Madri: “ponto de partida para todas as futuras questões [...] negociado com tanta sabedoria, tanta boa fé e lisura [...] que os negociadores de parte a parte se mostraram com ele superiores ao seu século” (VARNHAGEM, 1851, p.1).

Portanto, a ação diplomática, a geografia e a história se fun-diam num só esforço, propiciando uma relação direta dos inte-resses do Estado com o que era produzido no Instituto, através de uma história do espaço nacional já articulada no IHGB pelo menos dez anos antes da feitura da ‘História Geral do Brasil’ de Varnhagen.

Os mapas e a construção do espaço nacional

Os mapas serviram então, indistintamente, enquanto fonte qualificada, argumento de retórica e material de escrita numa verdadeira polissemia que pode ser inquirida com o objetivo de se entender a importância da cartografia para o projeto historiográfico.

Podemos observar por meio de um ‘estudo da composi-ção’22 de certos mapas produzidos então no IHGB e na SENE,

que a cartografia se prestou, por exemplo, à construção de uma pedagogia da Nação, como na ‘Carta Corográfica do Império do Brasil’, premiada em 1846 pelo IHGB, conforme pode ser obser-

22 Entendemos que o estudo da composição dos mapas deve procurar elucidar as rela-ções entre os processos externos e internos de sua produção, que grosseiramente defi-niremos aqui como aqueles que dizem respeito, respectivamente, às estratégias e táticas dos operadores da representação e às particularidades das técnicas e procedi-mentos cartográficos.

39Renato Amado Peixoto

vado a partir dos diferentes níveis de escolha que no processo de sua composição relacionaram esse objetivo com as técnicas e materiais disponíveis na época. O traçado geral da Carta foi feito a partir de dois dos mapas estrangeiros mais conhecidos de sua época, visando-se com isto a alcançar o reconhecimento da comunidade cartográfica internacional a partir de seus pró-prios cânones. Este mesmo traçado foi complementado com os trabalhos recolhidos ou reconhecidos pelo IHGB, procurando-se assim instituir a centralidade do projeto historiográfico na dis-cussão do espaço. Por fim, sua grande dimensão (1,5 m x 1,5 m), objetivava impactar aqueles que a vissem; diminuir o problema dos erros, pois se tornava possível dimensionar mais o desenho dos rios; e direcionar a atenção sobre certos detalhes, especial-mente, os limites com o Paraguai.

Por sua vez, se estudarmos a composição do ‘Mapa do Rio Grande’, desenhado por Duarte da Ponte Ribeiro para servir às discussões do Conselho de Estado em 1840, podemos observar que a cartografia foi utilizada tanto para disseminar o pensa-mento constituído no projeto historiográfico quanto para servir de argumento a este nas discussões sobre o espaço. Para alcançar este efeito, escolheram-se técnicas capazes de ser trabalhadas retoricamente sem perder sua eficácia cartográfica: a orientação do Mapa foi deslocada do Norte para o Sul, literalmente inscre-vendo o território nacional de ponta-cabeça (caso único na car-tografia brasileira do período), procurando-se enfatizar com isto a importância do espaço platino; a inscrição de certos elemen-tos cartográficos como a toponímia foi feita de forma invertida, tornando possível enfatizar uma relação mais destacada com o espaço externo, no caso, o Uruguai; a escala foi parcialmente deformada em parte do mapa de forma a constituir uma ordem de leitura mais favorável à argumentação da SENE; seleciona-ram-se propositadamente certos elementos geográficos citados

40 Cartografias Imaginárias

nos tratados do período colonial de modo que estes pudessem ser comparados desvantajosamente com o argumento traçado em colorido no mapa.

Em ambos os casos se verifica ainda, desta vez através de uma investigação iconográfica e semiológica, que os mesmos mapas serviram como material para a escrita do projeto historiográ-fico, como se pode verificar através do exame de seus elementos estruturais, a saber: o Meridiano do Rio de Janeiro foi disponi-bilizado como a origem do sistema de coordenadas, permitindo explicitar-se assim a centralidade do Estado; a nomeação dos espaços indígenas se dava a partir de citações que recordavam sua hostilidade ao elemento branco e à civilização; a toponímia foi acompanhada, muitas vezes, por citações que remetiam à transcendência do espaço e de seu centro em relação à antiga Metrópole; o sertão era distinguido e demarcado enquanto um local de barbárie e também como um espaço vazio destinado a ser conquistado; o Prata foi representado como um território contíguo, mas inimigo.

Estes exemplos evidenciam o sentido muito amplo que a car-tografia adquiriu para o projeto historiográfico, o que permite, inclusive, entender que certas tendências de representação nos mapas podem revelar indícios das tensões e ambiguidades do projeto, as quais podem ajudar a pensar as relações entre Estado, Elites e Instituto como um processo descontínuo e heterogê-neo, onde a discussão em torno da produção do espaço e de sua representação seria estratégica para as partes envolvidas.

É possível discernir que, nos dois mapas, as províncias foram distinguidas por meio de uma combinação de técnicas ou de elementos cartográficos que as destacam tanto ou mais que a Nação. Ao examinarmos a ‘Carta Corográfica do Império do Brasil’, podemos perceber que, além da utilização do colorido

41Renato Amado Peixoto

ter enfatizado mais os limites provinciais que a fronteira do Império, as plantas topográficas das capitais das províncias de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Pernambuco, Maranhão e Pará foram disponibilizadas em torno da representação do Brasil, ou seja, na composição procurou-se literalmente ‘emoldurar a Nação’.

No ‘Mapa do Rio Grande’, embora o enfoque temático seja o da discussão das fronteiras com o Uruguai, podemos observar que a composição cartográfica visou a constituir esse enfoque através do argumento de um esvaziamento material e humano da Província em razão da permanência do envolvimento brasi-leiro nos conflitos do Prata, uma vez que a SENE visava, então, a alcançar um acordo político no Conselho de Estado em torno da delimitação de fronteiras com o Uruguai. No caso, a combinação de uma deformação deliberada da escala com o maior dimensio-namento e seleção dos elementos geográficos construiu no mapa uma representação do esvaziamento e da drenagem do território do Rio Grande do Sul em direção do Prata.

Por conseguinte, entendemos que os produtos cartográficos explicitavam tanto uma tensão em torno da questão provincial e regional quanto uma ambiguidade em torno do papel a ser exercido pelo IHGB em relação ao Estado, questões estas que podem ser mais bem avaliadas a partir de exemplos da discussão do espaço no Instituto e que podem nos ajudar a discernir uma separação de tarefas na produção historiográfica.

A censura na produção do espaço nacional

Em relação ao papel a ser exercido pelo IHGB, dois episódios de censura na produção do Instituto nos permitem distinguir o fechamento da construção do espaço nacional e o momento em

42 Cartografias Imaginárias

que se processa uma separação das tarefas no projeto historio-gráfico, com a SENE passando a se concentrar mais na produção da história do espaço nacional e sua representação por meio da cartografia. O primeiro destes episódios foi o dos ‘Apontamentos Diplomáticos’ de Ernesto Ferreira França Filho, em 1849, e o segundo o da ‘Memória Histórica’ de Joaquim José Machado de Oliveira em 1853.

Quando os ‘Apontamentos Diplomáticos’ foram apresenta-dos por Ernesto Ferreira França Filho ao IHGB, esta obra foi logo identificada pela Comissão de Geografia (dominada então pela SENE), como um trabalho escrito pelo pai de Ernesto, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros. Na Memória, eram apre-sentadas três diretrizes para a definição e defesa dos limites: pri-meiro, a constituição de outra comissão que não a Geográfica para cuidar da confecção de uma série de mapas onde se repre-sentassem os limites do Brasil a partir de certas normas fixas, tais como a orientação pelo Meridiano do Rio de Janeiro; segundo, que se estabelecesse um plano de ocupação e manutenção de certos pontos estratégicos considerados essenciais para a ‘segu-rança e conservação dos direitos’ e que por este plano se orien-tasse a doutrina do uti possidetis; terceiro, aconselhava a consti-tuição de um ramo especial do serviço público para cuidar da segurança e da inviolabilidade das fronteiras.

Neste caso, se as sugestões dos ‘Apontamentos’ fossem apro-vadas, diminuir-se-iam tanto as atribuições da SENE quanto sua influência na condução do projeto historiográfico, inclu-sive por desvincular desta instituição a produção cartográfica.23

23 Os ‘Apontamentos Diplomáticos’ somente seriam publicados em 1870. Ver FRANÇA FILHO, Ernesto Ferreira. Apontamentos Diplomáticos Sobre os Limites do Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo XXXIII, n° 41, parte II, 1870.

43Renato Amado Peixoto

Sintomaticamente, para o entendimento do desdobramento subsequente das tensões no Instituto, deve-se esclarecer que a Comissão Geográfica entendeu que não havia sequer necessi-dade de apresentar um parecer sobre os ‘Apontamentos’, já que o IHGB não possuía atribuição para tratar das questões ali dis-cutidas, não podia cogitar de divulgá-las e menos ainda fazer uso de suas informações.24

Ao contrário do caso dos ‘Apontamentos’, a censura às ‘Memórias Históricas’ acarretou uma acalorada discussão que colocaria, em xeque, o papel do IHGB em relação ao Estado, uma vez que essa obra era um violento libelo contra a política de limites e a utilização do uti possidetis pelo Governo, lançando mão da discussão do Tratado de Limites com o Uruguai de 1851 para argumentar a favor do que considerava ser os “incontes-táveis direitos” à verdadeira “amplitude territorial do Brasil” (OLIVEIRA, 1853).

Encaminhada conforme a praxe para a Comissão de Geografia, as ‘Memórias Históricas’ seguiram o trâmite normal em dire-ção ao veto, merecendo um parecer circunstanciado onde se procurava negar tanto a ideia da cessão de território pela polí-tica de limites, quanto os “incontestáveis direitos” esgrimidos por Machado de Oliveira em relação ao território que coubera ao Uruguai. Ainda, a aplicação do conceito do uti possidetis foi defendida pela Comissão de Geografia através de sua remissão ao Tratado de Madri, apontando-se que a característica mais marcante deste Tratado era justamente a de ter consolidado uma expansão do território nacional em relação ao Tratado de Tordesilhas. Mais importante: o parecer distinguia o Tratado de

24 RIBEIRO, Duarte da Ponte. Resumo da Memória apresentado ao Instituto Histórico sobre limites, por Ernesto Ferreira França Filho. AHI-Arquivo Particular de Duarte da Ponte Ribeiro, Lata 268, Maço 2, Pasta 11, Documento 2.

44 Cartografias Imaginárias

Tordesilhas enquanto a origem dos limites brasileiros e escla-recia que, ao contrário do que defendia Machado de Oliveira, o Tratado de Tordesilhas havia sido muito mais desvantajoso ao Brasil, segundo os cálculos mais precisos de que a Comissão de Geografia dispunha. Por meio do recurso à cientificidade e a uma lógica inerente à História do espaço nacional, procurava-se então desmontar uma argumentação expansionista que possuía grande apelo para as elites e que estava sendo utilizada então pelas elites gaúchas de encontro aos seus interesses.

Portanto, por meio de uma nova contribuição à História do espaço nacional, negava-se terminantemente, a idéia da diminui-ção do território brasileiro que então ganhava forças a partir do próprio material juntado pelo Instituto.25

A discussão resultaria na expressão pela plenária do desejo de uma maior autonomia em relação ao Governo, rejeitando-se os pressupostos da Comissão de Geografia, inclusive, por meio de uma proposição de se fazer rever a ‘Carta Corográfica do Império’, o que colocava o Instituto em contraposição a uma Comissão de Limites recém-estabelecida na SENE. Seria tam-bém aprovada a proposta de se buscar estabelecer uma cole-ção de tratados, criando-se, deste modo, condições para que se pudesse organizar no IHGB uma base documental própria sobre os limites e a política externa, expondo-se, com esta atitude, a disposição de se discutir abertamente os problemas de Estado, demonstrando-se, por conseguinte, a ambiguidade com que no Instituto se entendia esta questão.26

25 Parecer do Sr. conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro, sobre a referida Memória, lido na sessão do Instituto Histórico de 17 de Junho de 1853. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo XII, n° 3, p. 435, 1853.

26 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Tomo XVII, n° 17, 1854, pp. 77-102. Para maiores esclarecimentos sobre estas questões ver PEIXOTO, Renato Amado. A máscara da Medusa: a construção do espaço nacional brasileiro através

45Renato Amado Peixoto

Finalmente, outro episódio, o debate acerca da Comissão Científica de Exploração, permite-nos perscrutar mais de perto a importância da tensão em torno da questão provincial e regional no IHGB que no caso anterior já pode ser aventada por conta dos interesses da elite gaúcha.

A Comissão Científica do IHGB resultaria das discussões acontecidas a partir de 1854, quando se convergiria para uma posição comum de rejeição aos relatos dos viajantes estrangei-ros, acusados de falsificar e distorcer a verdade sobre o país, uma leitura também condizente com o entendimento de que a coro-grafia do território passava a ser então uma das prerrogativas do IHGB, devendo-se, portanto, passar a assumir uma participa-ção mais ativa em relação a sua exploração.27 Assim, aprovou-se o envio de uma Comissão destinada a pesquisar “algumas das províncias menos conhecidas do Brasil” e formar uma coleção de espécimes da fauna, da flora e da cultura indígena para enri-quecer as coleções do Museu Nacional.28 Após inúmeros con-tratempos, inclusive por conta do bloqueio de suas verbas no Ministério dos Negócios do Império, somente em 1859, é que, a Comissão começaria a percorrer as províncias do Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, reunindo neste esforço grande quantidade de espécimes e de informações.

Apesar disto, a Comissão seria ridicularizada no Ceará e na Corte, atacada nos jornais e no Parlamento pela sua má con-duta e desperdício do dinheiro público, terminando apelidada de ‘Expedição Defloradora’ e ‘Comissão das Borboletas’. Quase todas as suas coleções seriam dispersas e perdidas, metade dos

das corografias e da cartografia no século XIX. 2005. Tese-(Doutorado em História) — UFRJ, Rio de Janeiro, 2005. cap. VIII.

27 Veja-se, por exemplo, o ataque de Manoel Ferreira Lagos à obra de Castelnau na Revista do IHGB, suplemento ao Tomo XVIII, 1855, p. 28.

28 REVISTA DO IHGB. Rio de Janeiro: IHGB, Tomo XIX, 1856.

46 Cartografias Imaginárias

seus relatórios científicos nunca foi publicada e parte destes acabaria censurada, omitindo-se mesmo a questão da seca de seus preâmbulos e nem sequer o IHGB retornaria ao problema – Como entender este desfecho?

O objetivo inicial da Comissão era observar a desertificação de certas áreas do Norte e estudar o melhor aproveitamento dos seus recursos hídricos pela identificação das áreas onde melhor conviesse o recurso à construção de grandes açudes, represas ou de um sistema de poços artesianos, bem como de canais desti-nados à irrigação dos campos. Buscava-se investigar as causas da seca, estabelecer uma regularidade do fenômeno e a viabilidade de se reflorestar a área. Entendia-se então que o Ceará era a área mais atingida, deplorando-se a decadência provocada pelo abandono da lavoura nessa província. Nos relatos dos sócios do Instituto, equiparava-se essa área a Argélia e ao Egito, explican-do-se assim ter a Expedição recorrido a experimentos já testados nesses locais, daí, dentre outras providências, a ideia de apare-lhar militarmente a Expedição e a de utilizar dromedários como meio de transporte, mandando-os trazer, junto com seus trata-dores do norte da África.29

Mas, na medida em que a Comissão Científica cumpria suas funções, suas conclusões passavam a apontar o problema político como o fato amplificador dos problemas atribuídos à seca: des-caso público e mau emprego dos recursos técnicos, estes eram os verdadeiros problemas da região aos olhos dos exploradores.

Tais críticas aos políticos provinciais e ao Governo imperial colidiam com uma composição entre ambos que se fazia repre-sentar em torno dos interesses comuns, que se explicitava por

29 Ver: As bases das instruções para a Comissão Científica de Exploração. Revista do IHGB, Rio de Janeiro; Tomo XIX, p. 70, 1856. Suplemento e Contribuições para as instruções da Comissão Científica de Exploração. Revista do IHGB, Rio de Janeiro; Tomo XIX, p. 76-82. 1856. Suplemento.

47Renato Amado Peixoto

meio do uso de uma linguagem compartilhada e de um discurso daí originado. Assim, se determinado argumento tal como a metáfora da seca foi utilizado para fazer valer um sentido dife-renciado de inserção no espaço nacional, era justamente porque os interesses envolvidos precisavam ser harmonizados num saber sobre o espaço que se reconstituía constantemente, defi-nindo domínios, estabelecendo fronteiras e articulando respon-sabilidades – o pensar o espaço se constituiu a partir de uma verdadeira tensão que era reelaborar permanentemente o acordo sobre o espaço e sua territorialização com a subsequente afirma-ção dos lugares de subalternidade.

Conclusão

Constituídos todos os termos da história do espaço nacio-nal, Varnhagen articularia a partir deles a sua ‘História Geral do Brasil’, inclusive cuidando de utilizar a cartografia para ilustrar a nova representação do Tratado de Tordesilhas, influenciando toda uma linhagem de narradores como Capistrano de Abreu (veja-se, por exemplo, em seu ‘Capítulos de História Colonial’, a ‘Formação dos limites’), Pandiá Calógeras e o Barão do Rio Branco.

Por sua vez, separadas as tarefas do projeto historiográfico, a SENE se encarregaria de manter a prerrogativa de produzir os mapas que haveriam de representar a imagem da Nação, tomando a antiga ‘Carta Corográfica do Império do Brasil’ de Conrado Jacob Niemeyer como modelo: todas as Cartas Gerais e mapas parciais do Império seriam compostos a partir dos mate-riais resgatados ou produzidos pelo IHGB e pela SENE por meio de uma bricolagem que permitia ao Governo tanto resguardar e explicitar suas posições quanto continuar a participar do projeto historiográfico centrado no Instituto.

48 Cartografias Imaginárias

Os mapas tornar-se-iam menos um instrumento científico que uma superfície de escrita, um avatar da Nação que tinha de ser continuamente atualizado a partir dos insumos externos, de modo a se poderem contrapor respostas às representações concorrenciais que se faziam do território nacional e a melhor figurarem no lugar central das Exposições Universais em que o Brasil participou, emoldurando com sua presença nossas contri-buições a essas ‘Vitrines da Civilização’. Metáforas da constru-ção continuada de nosso projeto de Nação, também as Cartas Gerais, no contato com seus congêneres europeus, expunham às nossas elites os limites de sua invenção, do mesmo modo como foi impossível tirar do mármore um Lacoonte a gritar, ficava explicitada por essa visão de fora a subalternidade e soía retornar para dentro do espaço da Nação a sua pedagogia.