E. Laufer, Ein Wasserspiel in Labyrinthform im Museum von Manisa – römisch oder islamisch?, ...

Transcript of E. Laufer, Ein Wasserspiel in Labyrinthform im Museum von Manisa – römisch oder islamisch?, ...

18758, 2008

Schlüsselwörter: Brunnen, Köln, Ausstattung, Marmor, Wasser – Keywords: Fountain, Cologne, Luxury, Marble, Water – Anahtar sözcükler: Çeæmeler, Köln, Donatım, Mer-mer, Su

Dekorative Brunnensteine oder -fi guren aus Marmor zählen zum geläufi gen Repertoire römischer Villenausstattungen und Thermen. Dabei begegnen neben Grundformen wie Becken und Schalen mitunter auch ausgefallene Varianten. Sie können beispielsweise um Zitate aus der Architektur bereichert sein – wie eine größere Gruppe von Tischbrunnen mit Miniatur-Wassertreppen1 – oder auch spielerisch mit Realia der Alltagswelt umgehen, wie einige Brunnen in Schiffsgestalt2. Einen anderen Typ von Wasserspiel vertreten zwei Objekte in Manisa, die im folgenden vorgestellt werden sollen, deren antiker Ursprung aber erst zu diskutieren ist.

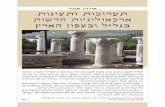

Im Museum Manisa wird ein quaderplattenförmiger, aber nicht durchgehend rechtwinkliger Marmorblock mit drei profi lierten Schmalseiten aufbewahrt (Abb. 1–3)3. Der Stein ist quer durchgebrochen und modern an Vorder- und Rückseite mit zwei Eisenklammern gefl ickt. Die

Abbildungsnachweis: Abb. 1. 2 = Aufnahme Verf. – Abb. 3 = Umzeichnung A. Smadi nach Vorlage Verf. – Abb. 4 = Forschungsarchiv für Antike Plastik Neg. FA 6862-02_77356; Umzeichnung A. Smadi nach Vorlage H. v. Hesberg.

1 K. Heyken, Römische Zierbrunnen mit Wassertreppen, BJb 24, 2004, 117–162. Dieser Typ war auch in Kleinasien bekannt, wenngleich dort weniger verbreitet: Heyken 121 f. Nr. 33. 34 = J. Meischner, Die Skulpturen des Hatay Museums in Antakya, JdI 118, 2003, 322 f. Nr. 24 Taf. 27, 4.

2 H. v. Hesberg, Navicella, Römische Marmorbrunnen in Schiffsform, in: T. Korkut (Hrsg.), Anadolu‘da Doþdu. Fest-schrift Fahri Iæık (Istanbul 2004) 337–349. Ebenda 342 Anm. 35 mit Beispielen für andere originelle Kleinbrunnen.

3 Manisa Museum, Innenhof, Inv. 321; Herkunft unbekannt. Material: grobkristalliner weißer Marmor. Den Hinweis auf die Existenz dieses Blockes und erste Vorschläge zur Interpretation verdanke ich H. Manderscheid. Die Tisch-brunnen im Museum Manisa sind bei C. Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen in kleinasiatischen Städten (München 2001) 71 erwähnt. Eine Abbildung bei H. Gonnet, The Cemetery and Rock-cut Tombs at Beyköy in Phrygia, in: A. Çilingiroþlu – D. H. French (Hrsg.), Anatolian Iron Ages 3. The proceedings of the Third Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van, 6.–12. August 1990 (Ankara 1994) 90 Taf. 8, 4, 1. (Hinweis V. Köse). Die vorliegende Untersuchung hat H. v. Hesberg während seiner Beschäftigung mit dem Fragment aus Köln angeregt. Ihm gilt in mehrfacher Hinsicht besonderer Dank: für die Hinweise und Ermutigungen beim Studium dieses ungewöhnlichen Objektes, das Bemühen um die Genehmigung und das großzügige Überlassen des Publikationsvorhabens. Der Direktion des Museums Manisa ist für die freundlich gewährte Unterstützung bei der Aufnahme des Steines vor Ort (September 2006) zu danken, für die Erlaubnis zur Dokumentation und Publikation dem Kultusministerium in Ankara; nicht zuletzt K. Heyken für ihre Hinweise und A. Smadi für die Umzeichnungen.

ERIC LAUFER

Ein Wasserspiel in Labyrinthform im Museum von Manisa– römisch oder islamisch?

188 eric laufer istmitt

Oberfl äche und die Kanten sind vielfach bestoßen und teilweise verwittert. An der Vorderseite des Blockes verläuft schräg zur rechten Nebenseite hin eine sorgfältig ausgearbeitete – möglicherweise sekundäre – Kehlung, deren vorderer Rand unregelmäßig gebrochen ist.

Auf der Oberseite befi ndet sich ein mit sechs Windungen versehener spiralförmiger, ab der Mitte dann gegenläufi ger Kanal (Breite am Reliefgrund ± 3,2 cm). Er hat eine von außen (5 cm) zum Zentrum hin (3,8 cm) mit jeder Windung gleichmäßig abnehmende Relieftiefe; nach der Mitte wird diese umgekehrt stetig wieder größer. Die beiden Stegenden in der Mitte sind knospenför-mig verdickt. Einige Stegpartien im Zentrum dieser Schnecke sind bis auf eine geringe Resthöhe abgearbeitet. Die Schnecke geht an dem einen Ende in einen Kanal über, der einen unregelmäßig gewundenen Verlauf zur rechten Blocknebenseite nimmt und an dieser austritt. Seine Relieftiefe

Abb. 1. 2 Labyrinth-brunnen im Museum

Manisa

1

2

189wasserspiel in labyrinthform58, 2008

beträgt 4,8 cm (Beginn an der Schnecke) bis 5,3 cm (am Ende). An dem anderen Ende der Schnek-ke führt die äußerste Kanalwindung zu einer runden Mündung (3,5 cm Durchmesser) in der linken Nebenseite des Blockes. Vielleicht aus ästhetischen Gründen ist die Kanalwindung noch ca. 5 cm über diese Zuleitung hinaus bis zum Rand des Blockes – am Ende sanft zur Oberseite hin ansteigend – ausgearbeitet. Dieses Kanalende wurde aber durch ein eingesetztes Bröckchen Putz abgedichtet (Abb. 3) und spielte demnach funktional für den Wasserbetrieb (zur Deutung des Blockes s. unten) keine Rolle.

Der Rand der Schnecke trägt im Abstand von 1,5 cm von der äußersten Kanalwindung um-laufend eine fl ache Kerbe als Dekor. Die Oberseite weist ferner in der rechten hinteren Ecke ein rechteckiges Dübelloch von 2,5 × 1,7 cm und 1,7 cm Tiefe auf.

Abb. 3 Labyrinthbrunnen im Museum Manisa (Bruchfl ächen schraffi ert, die Abarbeitungen an den Stegen der Wasserschnecke nicht markiert; oben der ergänz-te Zustand)

190 eric laufer istmitt

Die Vorderseite zeigt in ihrer unteren zurückspringenden Hälfte als Profi l eine durch eine kleine Stufe abgesetzte Viertelkehle.

Die linke Nebenseite ist fein gepickt. Unmittelbar rechts neben dem bereits genannten Mün-dungsloch des Kanals schließt ein Streifen (3 × 7 cm) an, der um 1–2 mm gegenüber der Oberfl äche vertieft ist. Näher zum linken Rand hin sitzt ein kleines konisches Loch von etwa 1,5 cm Tiefe. Die Funktion dieser beiden Ausarbeitungen ist nicht ersichtlich. Das Profi l befi ndet sich an dieser Seite ebenfalls nur in der unteren Hälfte, bestehend aus einer rechtwinkligen Stufe, einem größeren Viertelstab und darunter einem weiteren kleineren. Die Profi lfolge harmoniert nicht mit der der Vorderseite, sondern geht an der Ecke nachlässig verschliffen in diese über.

An der rechten Nebenseite ist vermutlich sekundär eine tiefe Ecke ausgehauen und grob gepickt worden. Das noch original erhaltene Stück der Seite zeigt im oberen Teil ein fl üchtig gearbeitetes Profi l mit einer fl achen Kehle, einem leicht vortretenden Grat, einer weiteren Kehle und einer Leiste. Die anschließende, sorgfältiger ausgeführte untere Profi lhälfte beginnt mit einer tief zurückweichenden Viertelkehle und endet zur Unterseite hin mit einer kleinen Stufe. Auf der oberen Profi lhälfte fi ndet sich als Ende des gewundenen Ablaufkanals eine grob ausgehauene, etwa halbkreisförmige Öffnung. Ihr Rand ist unregelmäßig mit einer 2–4 cm dicken Putzschicht verengt, die auch große Scherben enthält. Kleine Putzreste auf der Profi lleiste unterhalb der Mün-dung deuten dem Umriß nach auf ein breites rundes Rohr, das hier am Ansatz mit Putzmörtel abgedichtet war und als Ausfl uß fungierte.

Die Unterseite des Blockes war nur teilweise einzusehen. Vom rechten Rand zur Blockmitte hin weist sie eine breite und grob ausgehauene Vertiefung von nur sehr geringer Höhe auf.

Zur Funktionsweise und Interpretation dieses Blockes können im folgenden einige Überle-gungen skizziert werden. Dabei ist vorab zu bedenken, daß der Stein nach den verschiedenen Bearbeitungsspuren mehrere Nutzungsphasen erlebt haben könnte.

Zunächst läßt sich eine querrechteckige Aufstellung des Blockes annehmen. Die fehlende Profi lierung an einer der langen Schmalseiten wurde hier als Indiz gewertet, diese als Rückseite anzusprechen (s. o.). Es gibt aber keine Anhaltspunkte, daß der Block etwa zu einem Mauerver-band gehörte. Die Profi le der anderen Seiten machen dekorativ nur dann Sinn, wenn der Stein zumindest mit diesen drei Seiten frei im Raum stand. Man könnte also an eine tischähnliche Aufstellung denken, mit der etwas ausladenden Profi lplatte über einem schmaleren Sockel4. Für diese Rekonstruktion ist letztlich auch nicht entscheidend, ob die Profi lierung des Blockes und die Anbringung der Schnecke zeitgleich sind oder ob möglicherweise für letztere ein passender Spolienblock verwendet wurde. Die Gesamthöhe wird eher gering zu veranschlagen sein, da die Oberseite für Betrachter gut einsehbar sein mußte. Die Nutzung des Dübelloches in der Oberseite muß fraglich bleiben.

H. v. Hesberg und H. Manderscheid schlugen eine Deutung des Blockes als Tischbrunnen vor, der sich nach seiner markanten Gestalt treffend als »Labyrinthbrunnen« charakterisieren ließe5. Diese Interpretation läßt sich anhand der beschriebenen technischen Zurichtung plausi-bel machen: Das Wasserspiel wurde von der linken Seite mit einer Druckleitung von < 3,5 cm

4 Heyken a. O. (Anm. 1) 117 f. rekonstruiert ähnlich das Aufstellungsambiente der von ihr untersuchten Zierbrun-nen.

5 Die Benennung als »Labyrinthbrunnen« folgt einer Anregung H. Manderscheids. Die Deutung des Blockes als Wasserspiel war scheinbar schon früher vorgeschlagen worden, vgl. die Zitierung bei Gonnet a. O. (Anm. 3) 77 als »water-game«.

191wasserspiel in labyrinthform58, 2008

Durchmesser gespeist. Nur mit einer gewissen Fließgeschwindigkeit konnte das Wasser die erste, zur Mitte hin leicht ansteigende Hälfte der Kanalschnecke (›bergauf‹) nehmen. Vom Zentrum an fl ießt das Wasser dann bis in den Ablaufkanal ›bergab‹. Der Austritt an der rechten Seite war vermutlich mit einem großen Rohr oder auch Wasserspeier gefaßt. Diese Fließrichtung von der linken zur rechten Blockseite ergibt sich schon allein aufgrund der Tatsache, daß die Mündung an der letzteren tiefer liegt.

Der Block steht heute im Museumshof mit einem leichten Gefälle6. Bei einem Testlauf mit Wasser mußte daher die umgekehrte Richtung gewählt werden: Wasser wurde von rechts (vom Ende des Ablaufkanals) zugeführt, wobei das Zugießen von oben her die erforderliche Anfangs-fl ießgeschwindigkeit simulieren sollte. Das Wasser trat nach Durchlaufen der Schnecke an dem linken Ende aus.

Der eigentliche Reiz dieses Wasserspiels für den Betrachter läßt sich nicht leicht erschließen. Als besonders originell und von erlesenem Geschmack kündend mag schon die Adaption der in der Bildkunst7 vielfach präsenten labyrinthischen Motive für das Genre der Brunnenpla-stik angesehen worden sein. Ein Labyrinth war zweifellos an sich Faszinosum genug für den Betrachter und forderte ihn heraus, dessen funktionelle Stimmigkeit Windung für Windung einzeln nachzuvollziehen und das Konzept Labyrinth assoziativ auf sich wirken zu lassen8. Das darf analog sicher auch für den Manisa-Stein gelten, der keinem der gängigen Labyrinthtypen angehört, sondern eine kunstvoll in sich selbst aufgewickelte doppelte Spiralform aufweist9. Die (mit jeder zweiten Windung jeweils) wechselnde Fließrichtung der Wasserbahnen könnte dabei ein – zumal im Sonnenlicht – optisch reizvolles Verwirr-Moment geboten haben. Aber auch die Steigung der Relieftiefe im Kanal war bei genauerem Hinsehen mit dem bloßen Auge erkennbar; galt das paradoxe ›bergauf‹-Fließen des Wassers daher noch als besondere Finesse? Plin. epist. 5, 6, 36. 38 und epist. 4, 30 zeugen auch von technischem Interesse an ausgeklügelten Installationen und Wirkungsprinzipien von Wasserspielen10.

6 Der Block ist auf mehreren kleinen Steinquadern gelagert. Für eine geeignete Versuchsanordnung zum Wasserfl uß müßte er zunächst in die Waagerechte gebracht werden.

7 Etwa in der römischen Mosaikkunst: H. Kern, Labyrinthe. Erscheinungsformen und Deutungen. 5000 Jahre Ge-genwart eines Urbildes 2(Passau 1983) 112–138. Vgl. dazu auch Plin. nat. 36, 85.

8 H. Ladendorf, Das Labyrinth in Antike und neuerer Zeit, AA 1963, 771 spricht treffend von »eigenartiger Sugge-stion«.

9 Kern a. O. (Anm. 7) 34 Nr. 2 beschreibt ein neubabylonisches Tontäfelchen mit ähnlich gewickelter Spirale (Berlin, Vorderasiatisches Museum Inv. 744) als »Doppelspirale mit Änderung der Bewegungsrichtung im Zentrum«. Überle-gungen zum Spiralmotiv allgemein bei L.-I. Ringbom, Entstehung und Entwicklung der Spiralornamentik, ActaArch 4, 1933, 151–200; bes. 162 f. Abb. 1 zum Konstruktionsprinzip einer Doppelspirale. Zu den typologischen Varianten antiker Labyrinthe vgl. Kern a. O. (Anm. 7) bes. 13 f. 34 f. mit der terminologischen Differenzierung zwischen dem Irrgarten-Konzept, echten Labyrinthen, Spiral- und Mäandertypen. Die antike Grundidee der Labyrinthform ist meist der eindeutige (ohne Irrwege), in sich vielfach gewundene bzw. mäandrierende Durchlauf vom Anfang bis zum Zentrum und auf derselben Bahn zurück. Bei dem Manisa-Stein liegt dagegen eine kontinuierliche Spiralform vor, die zudem vom Zentrum aus einen separaten Ausgangsweg nimmt. Die runde Grundform, die dem Objekt in Manisa am nächsten vergleichbar wäre, fi ndet sich bei Labyrinthen beispielsweise auf der Oinochoe aus Tragliatella (Kern a. O. [Anm. 7] 101–107 Abb. 110–112) oder einem hellenistischen Reverstyp aus Knossos: W. Wroth, Crete and the Aegean islands, BMC Greek Coins (Bologna 1963) 23 Nr. 41 Taf. 6, 5.

10 Dazu R. Amedick, Ein Vergnügen für Augen und Ohren. Wasserspiele und klingende Kunstwerke in der Antike, AW 29, 1998, 497–507. Plinius weiß offenkundig um das technische Prinzip versteckter geschlossener Wasserkreisläufe (antike Anwendungsbeispiele bei Amedick a. O., zeigt sich gleichwohl davon fasziniert.

192 eric laufer istmitt

Auffällig sind die fehlenden Partien an den Stegen im Zentrum der Schnecke, die nicht von Bestoßungen herrühren, sondern gezielt abgearbeitet sind. Sie lassen sich nicht mit einem bloß de-korativen Wasserdurchlauf befriedigend erklären, sondern könnten dafür sprechen, daß irgendein beabsichtigter Effekt in der Praxis nicht bzw. nur unzureichend funktionierte (oder sichtbar war?) und daher mit dem Meißel nachgeholfen wurde. Könnte man bei einem Kölner Vergleichsstück

und dem zweiten Stein in Manisa (s. u.) aufgrund der größeren Breite bzw. geringeren Tiefe ihrer Kanäle an zusätzliche spielerische Elemente wie Schiffchen oder dergleichen denken11, so scheint das für den schmalen und tiefen Kanal unseres Blockes aber nicht wahrscheinlich.

Alternative Ideen zur Interpretation dieser Steinplatte überzeugen wenig. Die Profi lierung, die Randkerbe an der Schnecke als weiteres dekoratives Detail sowie die sorgfältige Ausarbeitung des Kanals deuten nicht auf eine – wie auch immer zu denkende – gewerbliche Nutzung des Blockes, etwa zum Waschen, Färben, Filtrieren o. ä. von Wasser oder anderen Flüssigkeiten12. Das Funk-tionsprinzip verlangt zudem wie gesagt einen Fließvorgang. Eine im Kanal stehende Flüssigkeit – durch Sperren von Ein- und Auslaß – würde beim Wiederöffnen derselben einen kaum sinn-vollen Ablauf von der Mitte der Schnecke nach beiden Richtungen hin nehmen. Schließlich ist eine funktional-praktische Verwendung auch wegen Material und Gewicht des Blockes wenig plausibel. Abwegig erscheint mir schließlich auch der Gedanke an einen sepulkralen Libations-kontext, wie ihn Gonnet wohl annahm13.

Im Kanal fi nden sich keine Sinterspuren oder andere Indizien für einen steten Wasserfl uß. Wenn an der Deutung als Brunnenspiel festgehalten werden soll, so kam dieses vielleicht nur sporadisch zum Einsatz. Als Aufstellungskontext scheint ein Innenraum, eher noch ein Gartenambiente14 vorstellbar. Die Zurichtung erlaubt dabei keinen näheren Aufschluß darüber, ob der Block einzeln – eben als »Tischbrunnen« – inszeniert oder Bestandteil eines größeren baulichen Wasserspiel-

11 Das bekannte Kugelspiel aus dem Hippodrom von Konstantinopel (Berlin, Bodemuseum, Inv. 1895) funktioniert als Zickzack-Bahn mit Gefälle: Staatliche Museen zu Berlin (Hrsg.), Das Museum für spätantike und byzantinische Kunst (Mainz 1992) 116–118 Nr. 36. Ein als Murmelspiel gedeutetes Objekt mit spiraler Bahn im Nat. Mus. Karachi: Ladendorf a. O. (Anm. 8) 762 Abb. 2.

12 Dorl-Klingenschmid a. O. (Anm. 3) 71 erwog die Möglichkeit, daß Tischbrunnen auch im Kontext von Gastmahlen als Spender von Speisefl üssigkeiten gedient haben könnten, mit Verweis auf Petron. 36, 1–6 und Apoll. Rhod. 3, 218–27. Eine andere spielerische Darbietungsform von Speisen begegnet auch bei Plin. epist. 5, 6, 36 (im Wasserbek-ken schwimmende Servier-Schiffchen). Auch bei dieser Deutung blieben die treppenförmigen Tischbrunnen freilich Ausstattungsstücke, die in erster Linie der Inszenierung luxuriöser Extravaganz dienten und weniger durch einen Gebrauchswert bestimmt waren. Ihnen würde aber gerade für Öl, Wein, Saucen o. ä. der besondere Reiz genre-hafter fi gürlicher Spender, wie den bei Petron genannten Marsyasstatuetten und deren archäologisch überlieferten Pendants fehlen; zu letzteren Amedick a. O. (Anm. 10) 504 f. Die allgemeinere Ansprache der Miniaturtischbrunnen als eine Spielform der Zurschaustellung von Wasserluxus in Hof und Garten ist mit Heyken a. O. (Anm. 1) 117 f. 127 f. daher vorzuziehen – wofür auch die große Zahl der erhaltenen Exemplare spricht –, wobei angesichts der versatzstückartigen Verwendbarkeit solchen Mobiliars konkret natürlich auch gut ein Gartentriclinium vorstellbar ist.

13 Gonnet a. O. (Anm. 3) wollte eine (funktionale und typologische?) Vergleichbarkeit des Steines aus Manisa und weiterer sehr heterogener Objekte mit den sog. cup-marks im hethitischen Umfeld erkennen.

14 Reichtum an Wasser-Ausstattung real und fi ngiert-gemalt in Höfen und Gärten der Vesuvstädte: W. F. Jashemski, The gardens of Pompeii I (New York 1979) 43–49. 338 und passim II (New York 1993), allgemein in der römischen Gartenkultur: P. Grimal, Les jardins romains 2(Paris 1960) bes. 293–299. Als literarisches Motiv der Villen-ekphrasis z. B. bei Stat. silv. 1, 3, 65, bei Plin. epist. 5, 6 und epist. 2, 17, 25. Die Präsentation von Wasser in Gestalt von Bek-ken und Kanälen speziell bei triclinia ist ebenfalls als Moderscheinung der früheren Kaiserzeit bekannt: R. Förtsch, Archäologischer Kommentar zu den Villenbriefen des Jüngeren Plinius (Mainz 1993) 95 f.

193wasserspiel in labyrinthform58, 2008

Ensembles war. Als Zusatz zur Installation des Blockes selbst könnte man zumindest an ein niedriges Auffangbecken denken, um etwas von dem kühlen Naß schöpfen zu können.

Zur Datierung des Labyrinthbrunnens von Manisa gibt es keinen unmittelbaren Anhalts-punkt. Ein zweiter, ebenso kontextloser Stein mit einer sehr ähnlichen Wasserschnecke auf der Oberseite ist in demselben Museumshof ausgestellt15. Es handelt sich um eine fl ache Platte von gedrungen rechteckigem Format. Die Wasserschnecke weist hier nur vier Win-dungen auf und ist wie auch ihr Ablaufkanal in deutlich fl acherem Relief gearbeitet. Die Platte ist sonst undekoriert. Aus Köln ist ein Fragment überliefert (Abb. 4), das von seiner Form her einfacher als eine Folge von mäandrierenden Windungen gestaltet ist, aber derselben Grundidee folgt und auch trotz der Ausführung in einfachem Kalkstein vergleich-bare technische Eigenheiten zeigt. Es gehört in die erste Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr.16. Zwei wiederum runde Labyrinthbrunnen begegnen in gänzlich anderem Kontext, in zwei reich ausgestatteten Stadtpalästen in Damaskus17. Die Kanalführung ist bei diesen beiden Exemplaren islamischer Zeit ungleich komplizierter angelegt, in dem Wechselspiel aus konzentrischen und gegenläufi gen Bahnen quasi eine Kombination der beiden Varianten Manisa und Köln. Erhaltungszustand sowie Funktions-weise von Zu- und Ableitung bei diesen beiden Beispielen müßten für weitere Vergleiche erst näher untersucht werden.

Eine direkte Tradierung eines Grundtyps »Labyrinthbrunnen« von der Antike bis in die arabi-sche Welt kann aufgrund dieser sporadischen Überlieferung nicht postuliert werden. Das scheint aber auch nicht notwendig; bei dem Einfallsreichtum islamischer Wasserbaukunst könnte auch eine gleichsam Neuerfi ndung der Idee unabhängig von antiken Vorläufern nicht überraschen.

15 Inv. 322; unpubliziert. Material: körniger grauer Marmor. Der Block ist ebenfalls einmal quer gebrochen. Die Stege der Schnecke weisen denen des ersten Stückes vergleichbare Beschädigungen auf; zudem ist hier genau die wichtige Partie mit dem Anschluß der Zuleitung ausgebrochen und fehlt. Dieses zweite Exemplar war dem Autor vorab nicht bekannt. Es konnte vor Ort nicht in die Dokumentation einbezogen werden; das Museum Manisa gestattete aber freundlicherweise eine photographische Aufnahme.

16 Köln, Römisch-Germanisches Museum, Magazin (ohne Inv.). Gefunden in Köln bei Groß St. Martin. Vgl. H. v. Hes-berg, Becken in Köln, KölnJb 38, 2005, im Druck.

17 I. Huhn – D. Sack, Das erste königlich-preußische Konsulat in Damaskus, DaM 11, 1999, 271. 276–278 Taf. 36 c. 37 c. d. (freundlicher Hinweis H. Manderscheid).

194 eric laufer istmitt

Für die Stücke aus Manisa ist demnach generell zu fragen, welchem der beiden Kulturkreise sie zuzuordnen sind. Konstruktionstechnische Details wie der Anschluß an eine (Blei-?)Druckleitung an der einen und eine breite Rohrmündung an der anderen Seite sowie der verwendete Mörtel mit Scherbeneinschlüssen sprechen für den antiken Ansatz. Die Form der seitlichen Profi le, Dübel-loch und die sonstigen Bearbeitungsspuren sind für antik unverdächtig und würden in dem Fall zeitgleich oder zeitnah mit der Herrichtung als Wasserlabyrinth zu sehen sein.

Unkommentiert steht bei Gonnet eine hellenistische Datierung im Raum18. Bei einer antiken Zuweisung sprechen das Kölner Fragment und als verwandte Erscheinungsform die Wasser-treppen-Brünnchen19 viel eher für die frühe Kaiserzeit. Die Brunnen von Manisa wären weitere Belege eines Faibles für Wasserspiele verschiedenster Art in frühkaiserzeitlichen Wohnkontexten, wobei auch eine öffentliche Architektur denkbar ist. Denn das Fragment aus Köln dürfte wohl einer Anlage auf der Rheininsel zuzuordnen sein, die wegen des Schwimmbeckens im Innern als Campus Iuventutis zu deuten ist20. Letztlich kann für die Manisa-Stücke mit den Parallelen in Damaskus aber auch eine nachantike Entstehung nicht ausgeschlossen werden.

Die verstreuten Belege für Labyrinthbrunnen, aus Köln, der Region Manisa und in Damaskus, wird man kaum anders als mit Zufällen der Überlieferung erklären wollen. Das impliziert aber zugleich auch die Annahme einer einst größeren Verbreitung dieses Typs von Brunnenspiel: sowohl in der Antike als auch im islamischen Kulturraum.

Zusammenfassung: Im Museum Manisa ist eine auffallende Steinplatte ausgestellt, die auf der Oberseite einen schneckenförmig angelegten Kanal aufweist. Die technische Zurichtung des Blockes läßt darauf schließen, daß er mit Wasser gespeist wurde und als Brunnenspiel, vielleicht in einer tischähnlichen Aufstellung, zu deuten ist. Ähnliche Stücke begegnen in einem weiteren Stein in Manisa, einem römischen Fragment aus Köln sowie in zwei Exemplaren islamischer Zeit in Damaskus. Für die beiden Labyrinthbrunnen in Manisa wird hier eine antike Entstehung vorgeschlagen. Sie werden als exklusive Ausstattungsstücke in privatem oder auch öffentlichem Kontext gedient haben. Denkbar ist eine Datierung in die frühe Kaiserzeit, in der verschiedene Typen von Miniaturbrunnen eine Vorliebe für dekorative Wasserspiele in eher dem otium ge-widmeten Ambienten bezeugen.

A labyrinth-form fountain in Manisa Museum – Roman or Islamic?

Abstract: Exhibited in the Museum at Manisa is a noteworthy stone slab with a spiral-shaped channel engraved on the upper surface. The technical working of the slab suggests that it was once supplied with water and may be interpreted as a fountain, perhaps laid fl at like a table. Similar artefacts include another slab in Manisa, a Roman fragment from Cologne and two Islamic-period specimens in Damascus. It is proposed here that the two labyrinth fountains in Manisa are of antique manufacture. They presumably served as exclusive ornaments in a private or even public

18 Gonnet a. O. (Anm. 3) 77 Taf. 8, 4, 1.19 Heyken a. O. (Anm. 1)20 v. Hesberg a. O. (Anm. 16).

195wasserspiel in labyrinthform58, 2008

context. It is conceivable that they date from the early imperial era, in which various types of miniature fountains are evidence of a predilection for decorative fountains in a setting chiefl y devoted to otium.

Manisa Müzesinden Labirent Biçimli Bir Su Oyunu

– Roma dönemi mi Ïslam dönemi mi?

Özet: Manisa Müzesi’nde, üst yüzeyinde sarmal bir kanal olan dikkat çekici bir taæ levha ser-gilenmektedir. Bloþun teknik iæleniæinden suyla beslendiþi ve belki de masa benzeri bir düzen-lemede çeæme oyunu olarak kullanıldıþı anlaæılmalıdır. Benzer parçalara Manisa’da baæka bir taæta, Köln’de bulunan Roma dönemine ait bir parçada ve Æam’da Ïslam dönemine ait iki örnekte rastlanmaktadır. Manisa’daki iki labirent çeæme için de burada Antik döneme ait oldukları öne-risi getirilmiætir. Özel bir donatı unsuru olarak ya özel kullanıma ya da kamuya açık olarak iælev görmüæ olabilirler. Daha çok otium’a adanan ortamlarda, çeæitli tiplerdeki minyatür çeæmelerin varlıþıyla saptanan dekoratif su oyunlarına düækünlüþün izlenebildiþi Erken Ïmparatorluk dö-nemine tarihleme mümkündür.