Kriterien für nachhaltige Hochschulen – am Beispiel der Universität Tübingen

Dreschschlitten. In: Steinartefakte vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit. Tübingen Publications...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Dreschschlitten. In: Steinartefakte vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit. Tübingen Publications...

Steinartefakte

Harald FlossHerausgeber

vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit

Kerns VerlagTübingen

Tübingen Publications in Prehistory

© 2012 Kerns Verlag.

Alle rechte vorbehalten.

ISBN: 978-3-935751-12-4.

Printed in Germany.

Tübingen Publications in Prehistory reflect the

work of a cooperative project between the

Department of Early Prehistory and Quaternary

Ecology of the University of Tübingen’s Institute

for Pre- and Protohistory and Medieval

Archaeology and Kerns Verlag to provide the

results of current research in prehistoric archaeolo-

gy and all its allied fields to a broad international

audience. Inquiries about publications or orders

can be directed to:

Kerns Verlag

Postfach 210516, 72028 Tübingen, Germany

Fax: 49-7071-367641 Tel: 49-7071-367768

email: [email protected]

www.kernsverlag.com

Satz und Gestaltung:

Susanne Jüttner, burkert gestaltung, Ulm

& Kerns Verlag, Tübingen.

Schutzumschlag:

Christiane Hemmerich Konzeption und

Gestaltung, Tübingen.

Tübingen Publications in Prehistory

Nicholas J. Conard, editor

Umschlagabbildungen:

Zwei Blattspitzen aus der Haldensteinhöhle,

Gemeinde Urspring, Lonetal, Baden-

Württemberg. Die Funde gehören zu den spätmit-

telpaläolithischen Blattspitzengruppen.

Foto: Hilde Jensen, Institut für Ur- und

Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters,

Universität Tübingen.

Zeichnung: nach Bosinski 1967.

InhaltsverzeichnisVorwort 9Nicholas J. Conard, Tübingen Publications in Prehistory

1. Einleitung: Steinartefakte – aus unserer Sicht 11Harald Floss, Herausgeber

Die RohmateRialien unD ihRe VeRänDeRungen

2. Bedeutende Silices in Europa – Historie, Bestimmungsmethodik und archäologische Bedeutung 15Harald Floss & Markus Siegeris

3. Das Rohmaterial der Steinwerkzeuge aus urgeschichtlicher Zeit in Niedersachsen – Lagerstätten und Import 31Stephan Veil

4. Artefakt-Rohstoffe in Ostdeutschland 45Thomas Weber

5. Lithische Rohmaterialien im Rheinland 55Harald Floss

6. Silex-Rohmaterialien in Baden-Württemberg 63Wolfgang Burkert

7. Silex-Rohmaterialien in Bayern 79Utz Böhner

8. Entstehung und Verwitterung von Silices 93Rolf C. A. Rottländer

9. Veränderungen an Steinartefakten durch Wind, Hitze und Frost 101Werner Schön

10. Hitzebehandlung (Tempern) 105Jürgen Weiner

gRunDbegRiffe, techniken unD SchlaginStRumente

11. Grundbegriffe der Artefaktmorphologie und der Bruchmechanik 117Harald Floss

12. Schlagtechniken 133Harald Floss & Mara-Julia Weber

13. Der Habitus – Eine Vermittlung zwischen Technologie und Typologie 137Harald Floss

14. Schlaggeräte aus Stein 141Jürgen Weiner

15. Retuscheure aus Stein 147Jürgen Weiner

16. Die Suche nach Eolithen und das Problem der Unterscheid barkeit zwischen Artefakten und Geofakten 153Lutz Fiedler

SteinaRtefakte DeS altpaläolithikumS

17. Oldowan und andere frühe Geröllgeräte- bzw. Abschlagindustrien 159Miriam Noël Haidle

18. Grundformerzeugung im Altpaläolithikum 167Thomas Weber

19. Kugelige Kerne, Polyeder und Sphäroide 187Lutz Fiedler

20. Altpaläolithische Abschlaggeräte in Mitteldeutschland 191Thomas Laurat, Armin Rudolph & Wolfgang Bernhardt

21. Cleaver 201Lutz Fiedler

22. Faustkeile 209Jean-Marie Le Tensorer

23. Pics 219Lutz Fiedler

SteinaRtefakte DeS mittelpaläolithikumS

24. Das Levallois-Konzept 227Jürgen Richter

25. Diskoide Kerne 237Lutz Fiedler

26. Klingentechnologie vor dem Jungpaläolithikum 245Nicholas J. Conard

27. Moustérien und Micoquien 267Jürgen Richter

28. Mittelpaläolithische Spitzen 273Michael Bolus

29. Schaber 281Jürgen Richter

30. Messer mit Rücken 287Michael Bolus

31. Gekerbte und gezähnte Stücke 293Jürgen Richter

32. Keilmesser 297Olaf Jöris

33. Blattförmige Schaber, Limaces, Blattspitzen 309Michael Bolus

SteinaRtefakte DeS Jung- unD enDpaläolithikumS

34. Frühjungpaläolithische Grundformerzeugung in Europa 327Thorsten Uthmeier

35. Kielkratzer und Kielstichel: Werkzeug vs. Lamellenkern 341Foni Le Brun-Ricalens & Laurent Brou

36. Retuschierte Lamellen im Aurignacien: Dufour et alii 357Foni Le Brun-Ricalens

37. Grundformerzeugung im mittleren Jungpaläolithikum 367Clemens Pasda

38. Grundformerzeugung im Magdalénien 379Harald Floss

39. Grundformerzeugung im Nordischen Endpaläolithikum 389Sönke Hartz

40. Lithische Spitzen des Jungpaläolithikums 399Harald Floss

41. Kratzer 415Claus-Joachim Kind

42. Stichel 421Clemens Pasda

43. Rückenmesser 429Michael Bolus

44. Endretuschen 435Clemens Pasda

45. Ausgesplitterte Stücke. Kenntnisstand nach einem Jahrhundert Forschung 439Foni Le Brun-Ricalens

46. Spitzklingen 457Clemens Pasda

47. Kostenki-Enden (Dorsalabbau an Abschlägen) 459Jens A. Frick

48. Lateralretuschen 467Clemens Pasda

49. Bohrer 477Harald Floss

50. Signifikante Gerättypen des Jungpaläolithikums im östlichen Mitteleuropa 481Jiří Svoboda

51. Lithische Spitzen des mittleren Jungpaläolithikums 489Clemens Pasda

52 Dreiecke des Magdalénien 497Christiane Höck

53. Lithische Projektilspitzen im Spätglazial 509Harald Floss & Mara-Julia Weber

54. Jungpaläolithische Gerölle mit Gebrauchsspuren 517Gisela Schulte-Dornberg

55. Schleifsteine mit Rille (Pfeilschaftglätter) 525Michael Bolus

SteinaRtefakte DeS meSolithikumS

56. Grundformproduktion und -verwendung im frühen Mesolithikum Mitteleuropas 535Martin Heinen

57. Grundformproduktion und -verwendung im späten Mesolithikum Mitteleuropas 549Birgit Gehlen

58. Mesolithische Silexwerkzeuge in Mitteleuropa 581Birgit Gehlen

59. Mikrolithen 599Martin Heinen

60. Flächenretuschierte Projektile des Mesolithikums 621Martin Heinen

61. Kern- und Scheibenbeile 631Stefan Wenzel

62. Grundformerzeugung im Nordischen Endmesolithikum (Ertebøllekultur) und im Nordischen Frühneolithikum (Ältere Trichterbecherkultur) 639Sönke Hartz & Harald Lübke

63. Geräteformen im Nordischen Endmesolithikum (Ertebøllekultur) und im Nordischen Frühneolithikum (Ältere Trichterbecherkultur) 647Sönke Hartz & Harald Lübke

SteinaRtefakte DeS neolithikumS unD DeR metallzeiten

64. Rohmaterial und Grundformspektren als historische Quellen: Beispiele aus dem Frühneolithikum Mitteleuropas 659Birgit Gehlen & Andreas Zimmermann

65. Abbaugeräte des neolithischen Bergbaus 679Jürgen Weiner

66. Klingenerzeugung im Neolithikum 689Jürgen Weiner

67. Die Silexgeräte der Linienbandkeramik, des frühen Mittel neolithikums und der Rössener Kultur 717Birgit Gehlen

68. Quantitative Analyse – Werkzeugspektren bandkeramischer Siedlungen im Vergleich 765Carsten Mischka

69. Mahl- und Schleifsteine 779Nicole Kegler-Graiewski

70. Erntemesser und Sicheln 791Philipp Drechsler

71. Neolithische Pfeilköpfe 807Werner Schön

72. Neolithische Beilklingen aus Feuerstein 827Jürgen Weiner

73. Felsgesteingeräte des Alt- und Mittelneolithikums 837Birgit Gehlen

74. Beile und Äxte aus Felsgestein 857Christoph Willms

75. Felsgesteine als Rohmaterial neolithischer Steinbeile und -äxte in Mitteleuropa 875Gesine Schwarz-Mackensen & Werner Schneider

76. Dickenbännlibohrer 893Jutta Hoffstadt

77. Gerätebestand des Jung- bis Endneolithikums 901Petra Kieselbach

78. Spätneolithische Flinttechnologie im Norden 923Volker Arnold

79. Metallzeitliche Silexartefakte 931Heiko Hesse

SteinaRtefakte DeR neuzeit

80. Feuerschlagsteine und Feuererzeugung 943Jürgen Weiner

81. Flintensteine 961Jürgen Weiner

82. Dreschschlitten 973Jürgen Weiner

82

973

Jürgen Weiner

Verschiedene römische Autoren, davon am ausführlichsten Varro, berichten über einein der Landwirtschaft eingesetzte Vorrichtung mit der Bezeichnung ‘tribulum’, die alsDreschgerät zum Getreidedrusch in vielen Gebieten des römischen Weltreiches ein-gesetzt wurde (Varro; zusammenfassend White 1967). In Form, Material und Funk -tion weitestgehend übereinstimmende Geräte (dtsch. Dreschschlitten/Dreschtafel;engl. threshing sledge, franz. traineau à dépiquer, port. trilho, span. trillo, ital. treb-

biatrice, griech. dhoukani, bulg. dikhania, türk. döven/düven, hebr. morag, pers. ran-

deh) waren im mediterranen Gebiet und im Vorderen Orient bis in jüngste Zeit hineinnoch in Gebrauch oder sind es in unzugänglichen Regionen z.T. noch heute (z.B.Benito del Rey & Benito Alvarez 1994; Bordaz 1965, 1969; Bordaz & Bordaz 1974;Gebel 1980; Weiner 1980). Die bis heute in jeder Beziehung vorbildlichste Darstel-lung dieses Gerätetyps ist die Arbeit von G.-H. Luquet und P. Rivet (1933).

Material und Herstellung

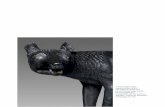

Dreschschlitten wurden/werden nahezu exklusiv aus Koniferenholz hergestellt, d.h. Kiefer bzw. Pinie; in manchen Regionen wurden Eiche, Nussbaum und Plataneverwendet (Dalman 1933). Sie bestehen aus einer oder mehreren, dann parallelzusammengefügten Holzbohlen, die an einem Ende wie eine überbreite Schlitten kufeaufgewölbt sind. Traditionell wurde diese Wölbung mit dem Querbeil (sog. Dechsel)hergestellt. Dies bedeutet, dass als Rohling für die einzelnen Bohlen Vollholz in Formhalber, gelegentlich auch ganzer Stämme, verwendet und bis auf die gewünschteDicke von ca. 5 cm heruntergearbeitet wurden (Weiner 1980). Sägespuren an derInnenseite des aufgewölbten Endes eines subrezenten Exemplares im Besitz des Verf.lassen erkennen, dass man hier auf die Dechselarbeit verzichtet hat. Bei Verwendungmehrerer Bohlen (in Spanien bis zu sieben Bohlen) wurden diese durch zwei bis vierauf der Oberseite zwischen dem aufgewölbten Kufenende und dem hinteren Endeverteilten, quer verlaufenden Kanthölzern verbunden, die mittels Holz- oder Eisen -nägeln/-schrauben befestigt wurden (Abb. 1a). Die Breite der Dreschschlitten reichtvon ca. 60 cm bis zu über 1 m und ihre Länge bis zu 2 m. Je nach Herkunftsgebietkann ihr Umriss rechteckig bis deutlich trapezförmig ausfallen. Das breitere, hintereEnde kann geradlinig verlaufen, oder es wurde, mit Ausnahme beider Ecken, bis zueinem Dezimeter geradlinig zurückgelegt, so dass zwei füßchenartig vorstehendeEckpartien unterschiedlicher Breite entstehen.

Dreschschlitten

Die Unterseite wurde ausschließlich aufihrer geraden Fläche mit scharfkantigenEinsätzen bestückt, die nahezu immeraus Stein bestehen (Abb. 1b). In man-chen Regionen wurde dazu diese Seitemit der Dechsel noch einige Zentimetertiefergelegt, wobei ein trapezförmigeroder doppelbogig geschwungener, stufi-ger Absatz zum Vorderende entstand(Weiner 1980; Cheetham 1982). Bei der Verwendung von Feuerstein oderähnlichen Gesteinsarten finden sich dieEinsätze in einem symmetrischen Musterhorizontal/diagonaler Reihen. Dazu wur-de ein System diagonaler, in einheitli-chem Abstand sich kreuzender Linien aufder Unterseite markiert. Im Zentrum derso entstandenen Rauten wurden mit demBeitel Schlitze in Längsrichtung ausge-spart, die zur Aufnahme der Steine dien-ten (Weiner 1980). Ausschließlich bei Verwendung vonLavagestein ist ein Muster horizontal/vertikaler Reihen nachgewiesen. Hierzuwurde ein System rechtwinkelig in ein-

heitlichem Abstand sich kreuzender, doppelter Linien markiert. Die im Zentrum die-ses Gittermusters so entstandenen quadratischen Flächen wurden mit dem Beitel zurAufnahme der Steinbrocken ausgespart (Cheetham 1982).Die Anzahl der Einsätze ist nach Region und Gesteinsmaterial unterschiedlich. Ein für Ausstellungszwecke im Deutschen Bergbau-Museum Bochum in Nordwest-anatolien von Verf. im Jahre 1980 erworbenes, neues döven trägt 396 Feuersteinein-sätze (Weiner 1980, 394, Abb. 328). Auf Zypern sollen 200 bis 300 Einsätze typischgewesen sein (Whittaker 1996), aber auch 450 sind nachgewiesen (Hornell 1930).Die größte Anzahl findet sich an den besonders breiten spanischen Exemplaren;anhand fotographischer Abbildungen lassen sich cum grano salis 1.000, 1.500 undeinmal sogar 2.800 Einsätze aus Feuerstein auszählen (Mingote Calderón 1990, Foto18, 20, 22). An Gesteinsarten sind nachgewiesen: Feuerstein, Obsidian, Jaspis, Achat, Quarz,Quarzit, Basalt, Lava, Porphyr, Granit und Limonit (Bosanquet 1904; Luquet & Rivet1933). Als Ausnahme wurden in Tunesien zusätzlich auch Keramikscherben (Hamy1900), in Spanien sogar neolithische Beilklingen als Einsätze verwendet (Aranzadi1913, 1914-1919).Daneben wurden auch scharfkantige Eisenstücke als Ersatz für herausgefallene Steine benutzt; auf Eiseneinsätze hat bereits Varro hingewiesen. Besonders bei spani-schen Dreschschlitten finden sich zusätzlich langschmale Eisenschneiden in Kram-penform, die mit größerem Abstand zueinander parallel als erste Reihe vor den Stein-einsätzen eingeschlagen sind. Aus Griechenland und Palästina kennt man Dresch-

Dreschschlitten974

Abb. 1: Türkischer Dreschschlitten: a: Oberseite,b: Unterseite; aus Klaey 1971, Taf. V.

Jürgen Weiner 975

schlitten, die ausschließlich mit Eisenschneiden, z.T. mit Sägezahnung, bestücktwaren (Dalman 1933; Pearlman 1984). Schließlich ist Glas als Ersatzmaterial für ver-lorengegangene Steine zu nennen.Die teilweise bergmännisch gewonnenen (Weiner 1980) Kieselgesteine wurden zueinfachen Klingen und länglichen Abschlägen verarbeitet und ohne weitere Retu-schierung als Einsatz verwendet. Lediglich zu lange oder zu breite Stücke wurden mitflüchtigen Schlägen passgenau zugerichtet. Die Grundformen wurden mit ihrem Distalende schräg in Richtung des Kufenendes in die Schlitze eingesetzt und mitSchlägen (Eisenhammer) auf den Schlagflächenrest ins Holz getrieben. Die natür -liche Klemmwirkung des elastischen Holzes erübrigt eine zusätzliche Sicherung. Die sichtbaren Abschnitte der so befestigten Grundformen besitzen einen langdrei-eckigen Umriss und ragen mit einer nach vorne geneigten scharfen Längskante imrechten Winkel aus der Unterseite des Dreschschlittens heraus (Weiner 1980). Lava und Granit wurden als zugeschlagene Brocken eingesetzt (Cheetham 1982),Porphyr in Form von Abschlägen (Luquet & Rivet 1933); über die genaue Verarbei-tung von Limonit ist nichts bekannt.Als Markenzeichen von Dreschschlitten aus Alaça, Zile und Çorum im nördlichenZentralanatolien gilt ein Asphaltüberzug auf der Unterseite, der erst nach demAnbringen der Steine aufgebracht wird. Im Gegensatz zu Feststellungen mancherAutoren (z.B. Ataman 1992; Cheetham 1982), ist diese Maßnahme nicht als zusätzli-che Befestigung zu verstehen, denn die Klemmwirkung des Holzes reicht völlig aus.Vielmehr dient sie einmal als Verwitterungsschutz für das Holz (Ataman 1992), darü-ber hinaus als Arbeitserleichterung, da solche Exemplare “beim Dreschen leichter zugleiten scheinen” (Klaey 1971, 274).

Dreschvorgang

Auf die am Rand der Dörfer liegenden kreisrunden Dreschplätze wird zur Erntezeiteine dicke Lage von Getreide oder Maiskolben, aber auch Hülsenfrüchten wie Boh-nen, Kichererbsen oder Linsen ausgebreitet. Der Dreschschlitten wird darauf gelegtund mit einem oder mehreren Zugtieren (Pferd, Esel, Ochse, Rind, Wasserbüffel) mit-tels eines Taues oder einer Kette bespannt. Auf dem Schlitten steht oder sitzt (aufeinem Stuhl) der Lenker und fährt mit dem Dreschschlitten über das Druschgut imKreise. Die scharfen Einsätze zerschneiden das Druschgut. Nach Abschluss derArbeit wird mit speziellen Worfelgabeln im wahrsten Sinne des Wortes ‘die Spreuvom Weizen getrennt’ (z.B. Klaey 1971); sie dient u.a. als wichtiges Viehfutter imWinter.

Gebrauchsspuren

An den Steineinsätzen entwickeln sich im Laufe der Zeit Gebrauchsspuren, die biszur totalen Verrundung der Kanten führen können. Zusätzlich treten in Längsrichtungder Einsätze verlaufende Kratzer auf (erstmals Crawford 1935). Diese Spuren findensich nur auf den aus der Unterseite herausstehenden Abschnitten, während sie an den(ehemals) im Holz eingebettenen Partien fehlen. Die übereinstimmend als äußerstintensiv beschriebenen Gebrauchsspuren (Anderson & Inizan 1994; Ataman 1992;Curwen 1937; Dauvois 1981; Fujii 1986; Kardulias & Yerkes 1996; McCartney 1993;

Skakun 1992, 1993; Whallon 1978) werden verständlich, da die Steine nicht nurdurch die im Druschgut enthaltenen Opalphytolien abgenutzt werden. Sie erfahreneine zusätzliche Abrasion beim Kontakt mit der Oberfläche (Erde) der Dreschtennen,auf die sie mit erheblichem Gewicht auflasten (Fahrer/Lenker bzw. zusätzlicheBeschwerung mit Steinen; Crawford 1935). Bereits früh wird auf das Problem der möglichen Verwechselung von sog. Sichel -klingen und Dreschschlitteneinsätzen hingewiesen (Crawford 1935), und es wurdeversucht, Kriterien zur Unterscheidung der verschiedenen Gebrauchsspuren zu findenund zu definieren. Ein Autor weist auf die unterschiedlichen Bewegungen beim Ein-satz von Erntemessern (‘Sicheln’) und Dreschschlitten und die dabei entstehendenunterschiedlichen Kontakte zwischen den Steineinsätzen beider Geräteformen hin.Danach ist bei Sichelklingen Gebrauchsglanz überwiegend auf einer Einsatzseite, beiden Dreschschlitteneinsätzen dagegen auf beiden Seiten zu finden (Fujii 1986). Eine Autorengruppe unterscheidet zwischen intensivem Glanz an Sicheleinsätzeneinerseits und andererseits einer Merkmalskombination aus Glanz und charakteristi-schen Abrasionsspuren an Dreschschlitteneinsätzen (Anderson & Inizan 1994).

Verbreitung und Chronologie

Es besteht allgemein Übereinstimmung darüber, dass in kalten und vor allem feuch-ten Regionen Getreide in überdachten Räumen, in Mittel und Nordeuropa z.B. mit-tels Dreschflegeln, gedroschen wurde (Wiegelmann 1986). Deshalb ist die Existenzvon tribula im römischen England letztlich zu bezweifeln (Curwen 1937). Dreschschlitten wurden dagegen bevorzugt, wenn nicht ausschließlich in heißen, ari-den Gebieten eingesetzt, die die Anlage von Dreschplätzen unter freiem Himmelerlauben (speziell dazu Whittaker 1999). Nicht verwunderlich, lassen sich solcheGeräte rezent und subrezent in zahlreichen Ländern des zirkummediterranen Raumesnachweisen (Portugal, Spanien, Balkan, Türkei, Syrien, Israel und Tunesien). Nahe-liegend ist ihr Vorkommen ebenfalls auf Inseln wie Zypern, aber auch solchen im öst-lichen Atlantikgebiet, wie den Kanaren, Madeira und den Azoren. Die östlichste Ver-breitung von tribula ist aus dem Kaukasusgebiet sowie dem Iran bekannt. Eigenarti-gerweise scheint der Dreschschlitten in Italien keine vergleichbare Bedeutung gehabtzu haben, während seine Verwendung noch in den 30er Jahren des 20. Jahrhundertsaus Südfrankreich in der Region von Alleins in den Bôuches-du-Rhone erwähnt wird(Luquet & Rivet 1933). Erstaunlich ist der Fund eines fragmentarischen Dreschschlit-tens aus dem Elsaß, der nach einer 14C-Datierung (deutlich jünger als 200 b.p.) einrezentes Alter besitzt (Jeunesse 1985). In diesem Zusammenhang ist ein Bericht inte-ressant, nach dem im Jahre 1752 in Schweden erfolgreich Getreide gedroschen wur-de mit dort angefertigten Dreschschlitten, die mit ca. 1.000 Feuersteineinsätzenbestückt waren (Arndt 1806; Hahn 1925; Feldhaus 1914). In bulgarischen Gräberndes 12. Jahrhunderts wurden Feuersteinklingen als Beigabe gefunden, die durchGebrauchsspurenanalysen als Dreschschlitteneinsätze aus Feuerstein anzusprechensind (Kanchev et al. 1986). Im Grab 47 der völkerwanderungszeitlich-frühmittelalter-lichen Nekropole von Akhtala in russisch Armenien fand J. de Morgan einen inBruchstücken erhaltenen Dreschschlitten, auf dem der Tote beigesetzt war (Morgan1889, 1923).

Dreschschlitten976

Jürgen Weiner 977

Adams, r. McC. 1975: An ancient Uruk ThreshingSledge or Harrow? Sumer 31, 17-20.

Anderson, P. C. & inizan, M.-L. 1994: Utilisationdu Tribulum au début du iiie millénaire: deslames “Cananéennes” lustrées à Kutan(Ninive V) dans la région de Mossoul, iraq.Paléo rient 20 (2) 85-103.

Aranzadi, T. de 1913: Sur les haches néolithiqueset le dépiquage du blé. Bulletins et Mémoiresde la Société d’Anthropologie de Paris 4, 643-645.

Aranzadi, T. de 1914-1919: Sur les pierres préhis-toriques pour le dépiquage actuel du blé.revue d’ethnographie et de Sociologie 5, 138-139.

Arndt, e.-M. 1806: reise durch Schweden im Jahr 1804. Berlin. Nachdruck 1976. Tübingen,Basel.

Ataman, K. 1992: Threshing sledges and archae-ology. in: Anderson, P. C. (Dir.), Préhistoire deL’Agriculture. Nouvelles approches expérimen-tales et ethnographiques. Monographie duCrA 6. Paris: Éditions du CNrS, 305-319.

Aubry, 1887: Une machine à battre le blé en Tur-quie d’Asie. L’Homme 4, 235 ff.

Barandiaran, J. M. de 1955: Algo más sobre eltrillo. Munibe 1955, 229-231.

Beck, H. 1986: Dreschen. in: reallexikon der Ger-manischen Altertumskunde 6. Berlin, NewYork: Walter De Gruyter Verlag, 180-181.

Benito del rey, L. & Benito Alvarez, J.-M. 1994: Lataille actuelle de la pierre à la manière préhis-torique. L’exemple des pierres pour Tribula àCantalejo (Segóvia-espagne). Bulletin de laSociété préhistorique française 91, 214-222.

Bierhenke, W. 1929: Das Dreschen in der Sierrade Gata. Volkstum und Kultur der romanen 2.Hamburg, 20-82.

Bordaz, J. 1965: The Threshing Sledge. Anancient Turkish grain-separating method stillproves efficient. Natural History 74, 4, 26-29.

1969: Flint flaking in Turkey. Natural History 78,2, 73-77.

Bordaz, J. & Bordaz, L. A. 1974: Stone Knappingin Modern Turkey. Filmed by Aziz Albek, direct-ed and produced by Jacques and Louise Bor-daz. Audiovisual Services, Pennsylvania StateUniversity. University Park, Pennsylvania.

Bosanquet, r. C. 1904: excavations at Phylakopiin Melos conducted by the British School atAthens. Society for the Promotion of HellenisticStudies Supplementary Paper 4. London:Macmillan and Co., 216-233.

Capitan, L. & D’Agnel, A. 1906: Un curieux moded’importation de silex taillés d’Orient enFrance. revue mensuelle de l’ecole d’Anthro-pologie de Paris 16, 69-72.

Cheetham, L. 1982: Threshing and winnowing –an ethnographic study. Antiquity 56, 127-130.

Es steht fest, dass der Dreschschlitten keine römische Erfindung ist, sondern im Vorderen Orient in vorrömischer Zeit bereits in Gebrauch war, was schon von L. Woolley vermutet wurde (1956). Im Zusammenhang mit einem Sammelfund vonFlintartefakten mit Gebrauchsspuren von der Oberfläche eines Fundplatzes der spä-ten Urukzeit diskutiert R. McC. Adams deren mögliche Funktion als Einsätze einesDreschschlittens oder einer Egge. Der Autor bezieht sich dabei auf eine sumerischeBeschreibung des Dreschschlittens und des Dreschens im sog. Farmer’s Almanac

(Adams 1975; Salonen 1968). Eine archäologische Bestätigung der Existenz früherDreschschlitten in Mesopotamien scheint die Untersuchung von Gebrauchsspuren ansog. kanaanäischen Klingen vom Fundplatz Kutan im Irak zu liefern. Der Platz wirdins frühe dritte Jahrtausend v. Chr. datiert. Nach Ansicht der Autorinnen deutenjedoch einige Beobachtungen auf eine noch frühere Entstehung des Dreschschlittensim Pre-pottery Neolithic B im nördlichen Mesopotamien hin (Anderson & Inizan1994).

LiTerATUr*

* Es liegt hier die weitestgehend vollständige, dem Verf. zu diesem Thema bekannte Literatur vor,d.h. über die im Text zitierten Publikationen hinaus.

Dreschschlitten

Crawford, O. G. S. 1935: A primitive Threshing-Machine. Antiquity 9, 335-339.

Curwen, e. C. 1937: Tribulum-Flint from Sussex.Antiquity 11, 93-94.

Dalman, G. 1933: Arbeit und Sitte in Palästina.Band iii. Von der ernte zum Mehl. Schriftendes Deutschen Palästina-instituts 6. Güters-loh: Bertelsmann.

Darwish, i. r. 1986: Threshing Sledge Use andVariability in Palestine: An ethnography, Clas-sification, and Use-Wear Analysis. Magister -arbeit Universität Austin, Texas.

Dauvois, M. 1981: Microfractographie des silexde tribulum: usure et microfissures defatigue. in: Drittes internationales Feuer-stein-Symposium Maastricht, 24-27 Mai1979. Staringia 6. Heerlen, 94-96.

Dell’Oca, S. 1955: el silex en instrumentos agrí-colas. Munibe 1955, 228-229.

Deonna, W. 1914-1919: A propos des silex àdépiquer. revue d’ethnographie et de Socio-logie 5, 136-137.

Días, J. 1968: Verbreitung und Geschichte derDreschmethoden auf der iberischen Halbin-sel. Zeitschr. f. Volkskunde 64, 186-202.

evans, J. 1897: Ancient stone implements,weapons and ornaments of Great Britainand ireland. London.

evans, J. W. 1930: A Cypriote threshing sledge.Nature 76, 472.

Feldhaus, F. M. 1914: Dreschmaschine. in: Feld-haus, F. M., Die Technik. ein Lexikon der Vor-zeit, der geschichtlichen Zeit und der Natur-völker 1914. München: Moos Verlag. Nach-druck der 1. Auflage. Wiesbaden: Löwit Ver-lag, 220-224.

Field, H. 1932: Threshing sledges in Kurdistan.Man 32, No. 75.

Finke, W., Paleczek, G. & Salat, J. 1983: Tahta-kale, traditio nelles Handwerk in der Türkei.Katalog des ethnographischen MuseumsSchloß Kittsee.

Flébus, A. 1901-1902: L’outillage agricole en Portugal. Bulletin et Mémoires de laSociété d’Anthropologie de Bruxelles 20,Mémoire 5.

Forde, D. 1931: Threshing sledges in theBosporus region. Man 31, No. 157.

Fox, W. A. 1984: Dhoukani flake blade produc-tion in Cyprus. Lithic Technology 13, 62-67.

Fox, W. A. & Pearlman, D. A. 1987: ThreshingSledge Production in the Paphos District,Cyprus. in: rupp, D. W. (Hrsg.), WesternCyprus: Connections. Sima 77. Göteborg:Paul Aströms Verlag, 227-231.

Fujii, S. 1986: Criteria for the identification ofThreshing Sledge Blade. Bulletin of theOkayama Orient Museum 5, 1-34.

Gebel, H. G. 1980: eine rezente Abschlagindus-trie in der region Hilvan/Südosttürkei. in: Weisgerber, G., Slotta, r. & Weiner, J.(Bearb.), 5000 Jahre Feuersteinbergbau. DieSuche nach dem Stahl der Steinzeit. Veröff.aus dem Deutschen Bergbau- MuseumBochum 22, 396-401.

Giglioli, e. H. 1893: La trebbiatrice guernita diselci taglienti (tribulum degli antichi) tuttorain uso a Cipro, nel S.e. dell’europa, in Asiaminore e nell’Africa boreale. Archivo perAntropologia e la etnologia 23, 57-63.

1896: La trebbiatrice guernita di pietre in usopresso alcune tribú berbere nella tunesia.Archivo per l’Antropologia e la etnologia 26,53-56.

Hahn, e. 1925: Dreschen. in: reallexikon derVorgeschichte 2. Berlin, 463-465.

Hamy, e. T. 1900: Laboureurs et pasteurs ber-bères. Traditions et survivances. AssociationFrançaise pour l’Avancement des Sciences.29e session 1900. Paris, 54-70.

Harlan, J. r. 1967: A wild wheat harvest inTurkey. Archaeology 29, 197-201.

Hörle, J. 1936: Tribula. in: Paulys real-encyclo-pädie der Classischen Altertumswissenschaf-ten. reihe 2, Halbband 11. Stuttgart: J. B.Metzler, 2426-2428.

Hornell, J. 1930: The Cypriote threshing sledge.Man 30, No. 112.

Hornell, J. 1931: The distribution of the thresh-ing sledge. Man 31, 37.

Jaberg, K. 1922: Dreschgeräte und Dreschme-thoden in romanisch-Bünden. Bündneri-sches Monatsblatt 1922, 33-36.

Jagor 1873: Geschlagene Steine aus Valenciazur Herstellung von Ackerbaugeräthen. Zeit-schrift für ethnologie 5, 8-9.

Jeunesse, C. 1985: Fragment de traineau àdépiquer découvert à Carspach (Haut rhin).Cahiers du C.e.P.A. (Centre expérimental dePréhistoire Alsacienne) 3, 19-28.

Kanchev, N., Nachev, i. & Gatev, P. 1986: FlintArtifacts from the Medieval Necropolis atKovachevo, Pazardzhik District. in: Biró, K.(Org.) intern. Konferenz über Silexgewinnungund Steinwerkzeug-rohstoff Charakterisie-rung im Karpathenbecken, Budapest-Sümeg,20-22 Mai 1986. Budapest: KMi rota Press,299-305.

Kardulias, P. N. & Yerkes, r. W. 1996: Micro-wear and Metric analysis of ThreshingSledge Flints from Greece and Cyprus. Jour-nal of Archaeological Science 23, 657-666.

978

Jürgen Weiner

Klaey, e. J. 1971: Struktur der Landwirtschaft. in: Alacahöyük: ethnographische Skizzeneines anatolischen Dorfes. ergebnisse einerFeldübung des Seminars für ethnologie derUniversität Bern. Jahrbuch des bernischenHistorischen Museums in Bern 47/48,1967/68, 233-318.

Layard, A. H. 1853: Niniveh and Babylon. London.

Lortet, L. C. 1884: La Syrie d’aujourd’hui.Voyages dans la Phénicie, le Liban et laJudée 1875-1880. Paris: Hachette.

Luquet, G.-H. & rivet, P. 1933: Sur Le Tribulum.in: Mélanges offerts à M. Nicola iorga parses Amis de France et de Langue Française(1933). Paris, 613-638.

McCartney, e. 1993: An attribute analysis ofCypriot dhoukani ‘teeth’: implications for thestudy of Cypriot chipped stone assemblages.report of the Department of Antiquities,Cyprus 1993, 349-364.

Meyer-Lübke, W. 1909: Zur Geschichte derDresch geräte. Wörter und Sachen 1, 211-244.

Mingote Calderón, J. L. 1988: Mayales y Trillosen espana. Anales del Museo del Puebloespanol (AMPe) 2, 83-167.

1990: Mayales y Trillos en la Provincia deLeón. Salamanca: eUrOPA Artes Gráficas,S.A.

Morel, M. G. 1907: Note sur des silex taillésactuellement et employés industriellement.Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthro-pologie de Paris 8, Série 5, 349-352.

Morgan, J. de 1889: Mission scientifique auCaucase. etudes archéologiques et histo-riques. i. Les premiers ages des métauxdans l’Arménie russe. Paris: Leroux.

1890: Note sur les nécropoles préhistoriquesde l’Arménie russe. revue Archéologique 2,176-202.

1923: réflexions au sujet de l’histoire, de laprotohistoire et de la préhistoire. revued’ethnographie et des Traditions Popu-laires 4, 321-354.

Moritz, L. A. 1967: Artikel “Dreschen”. in: DerKleine Pauly 2. Stuttgart, 162-163.

Mortillet, A. de 1911: Survivance usuelle de lapierre. revue Anthropologique 21, 81-97.

Myres, J. L. 1931: The distribution of the thresh-ing sledge. Man 31, 37.

Nopcsa, F. 1925: Albanien: Bauten, Trachtenund Geräte Nordalbaniens. Berlin, Leipzig.

Parain, Ch. 1979: Outils, ethnies et développe-ment historique. editions Sociales, Collection“Terrains”.

Patte, e. 1918: Pierres ayant servi de dents de Tribulum. Bulletin de la Société préhisto-rique française 15, 236-237.

Pearlman, D. A. 1984: Threshing Sledges in theeast Mediterranean: ethnoarchaeology withChert Knappers and Dhoukanes in Cyprus.Magisterarbeit Universität von Minnesota.

Pena Basurto, L. 1956: Más datos sobre el trillo. Munibe.

reinach, A. 1914-1919: A propos du tribulum.revue d’ethnographie et de Sociologie 5,140-142.

ronen, A. 1989: Threshing Flint Knapping inCyprus. Video Film. Jerusalem: University ofHaifa & The israel exploration Society.

royer, P. 1922: Un cas de survivance de l’usagede la pierre en Castilla vieja. Bulletins etMémoires de la Société d’Anthropologie deParis 3, 11-12.

Salonen, A. 1968: Agricultura Mesopotamicanach Sumerisch-Akkadischen Quellen. Anna-les Academiae Scientiarum Fennicae Ser. B,Band 149. Helsinki.

Sansinenea, J. M. 1955: instrumento agrícolade tipo prehistórico todavía en uso en algu-nas provincias espanolas. rev. Munibe, 152-153.

Skakun, N. N. 1992: evolution et techniquesagricoles en Bulgarie chalcolithique (d’aprèsles analyses tracéologiques). in: Anderson,P. C. (Hrsg.), Préhistoire de l’Agriculture: Nou-velles approches expérimentales et ethno-graphiques. Monographie du CrA 6 (1992).Paris, 271-280.

1993: Agricultural implements in the Neolithicand eneolithic cultures of Bulgaria. in:Traces et fonction: les gestes retrouvés. erAUL 50. Liège: Université de Liège, 361-368.

Ter-Mowesjanz, P. 1892: Das armenische Bau-ernhaus. Mittheilungen der Anthropologi-schen Gesellschaft in Wien 22, 125-180.

Turkowski, L. 1969: Peasant agriculture in theJudean hills. Palestine exploration Quarterly101: 101-112.

Varro: De re rustica Buch i, Kap. 52.

Vaufrey, r. 1955: Préhistoire de L’Afrique 1.Maghreb. Publications de L’institut desHautes Études de Tunis 4. Paris: Masson.

Verneau, r. 1902: Tribulum armé d’eclats depierre en usage en Bulgarie. L’Anthropolo-gie 13.

Virchow, r. 1873: Ueber moderne Steingeräteund über die Wege der Broncekultur. Zeit-schrift für ethnologie 5, 166-169.

Weiner, J. 1980: Die Flintminen von Cakmak –eine im Aussterben begriffene heute noch

979

Dreschschlitten980

produzierende Feuersteinindustrie in Nord-westanatolien. in: Weisgerber, G., Slotta, r.& Weiner, J. (Bearb.), 5000 Jahre Feuerstein-bergbau. Die Suche nach dem Stahl derSteinzeit. Veröffentlichungen aus dem Deut-schen Bergbau-Museum 22. Bochum, Saar-brücken: Saarbrücker Druckerei und Verlag,383-395.

Wetzstein, J. G. 1873: Die syrische Dreschtafel. Zeitschrift für ethnologie 5, 270-302.

Whallon, r.-J. 1978: Threshing Sledge Flints. A distinctive Pattern of Wear. Paléorient 4,319-324.

White, K. D. 1967: Agricultural implements ofthe roman World. Cambridge: UniversityPress.

White, S. W. 1976: The French Gunflint indus-tries. Magisterarbeit Universität Calgary.

Whittaker, J. C. 1996: Athkiajas: a Cypriote Flint -knapper and the Threshing Sledge industry.Lithic Technology 21, 2, 108-120.

1999: Alonia: The ethnoarchaeology of Cypri-ote Threshing Floors. Journal of Mediter-ranean Archaeology 12, 1, 7-25.

Wiegelmann, G. 1986: Dreschen. in: reallexikonder Germanischen Altertumskunde 6. Berlin,New York: W. De Gruyter, 180-184.

Woolley, L. 1956: Ur excavations: The early Peri-ods iV. London, Philadelphia: British Muse-um & University of Philadelphia.

Zaborowski, S. 1914: De l’emploi actuel depetits silex dans les travaux agricoles etnotamment pour garnir des herses et destraineaux à battre le blé. revue Anthropolo-gique 24.