Defensa y Recursos Naturales

Transcript of Defensa y Recursos Naturales

Bruckmann, Mónica

Defensa y recursos naturales / Mónica

Bruckmann ; Hugo Altomonte ; Fernando Ferreira ;

coordinado por Carla Morasso. - 1a ed. - Ciudad

Autónoma de Buenos Aires : Ministerio de Defensa,

2015.

128 p. : il. ; 26x21 cm.

ISBN 978-987-3689-17-8

1. Recursos Naturales. 2. América del Sur.

I. Altomonte, Hugo II. Ferreira, Fernando.

III. Morasso, Carla, coord. IV. Título

CDD 333.7

Primera edición, 2015

© 2015, Ministerio de Defensa

Azopardo 250 (C1107adb)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.mindef.gov.ar

Coordinación general: Carla Morasso

Diseño y diagramación: Leonardo Ferraro

Coordinación editorial: Silvana Ferraro

ISBN: 978-987-3689-17-8

Hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

Libro de edición argentina.

No se permite la reproducción parcial o total, el al-

macenamiento, el alquiler, la transmisión o la trans-

formación de este libro, en cual quier forma o por

cualquier medio, sea electrónico o mecánico, me-

diante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin

el permiso previo y escrito del editor. Su infracción

está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Autoridades Nacionales

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Presidenta de la Nación

Ing. Agustín O. Rossi

Ministro de Defensa de la Nación

Autoridades del Ministerio de Defensa

Agrim. Sergio A. Rossi

Jefe de Gabinete

Dr. Jorge Fernández

Secretario de Estrategia y Asuntos Militares

Lic. Santiago Juan Rodríguez

Secretario de Ciencia, Tecnología

y Producción para la Defensa

Lic. Roberto Pedro Corti

Secretario de Coordinación Militar

de Asistencia en Emergencias

Lic. Germán Pedro Martínez

Subsecretario de Coordinación

Administrativa

Mag. Javier Araujo

Subsecretario de Formación

Dra. María Fernanda Llobet

Subsecretaria de Planeamiento Estratégico

y Política Militar

Dr. Roberto De Luise

Subsecretario de Asuntos Internacionales

de la Defensa

Lic. María Julieta Marks

Subsecretaria de Gestión de Medios

y Planificación Presupuestaria y Operativa

para la Defensa

Lic. Leandro Navarro

Subsecretario de Investigación, Desarrollo

y Producción para la Defensa

Sra. Lucía del Carmen Kersul

Subsecretaria del Servicio Logístico

de la Defensa

Lic. María Agustina Brea

Subsecretaria de Coordinación Ejecutiva

en Emergencias

Sr. Gustavo Luis Caranta

Subsecretario de Planeamiento

para la Asistencia en Emergencias

Introducción

Dr. Roberto De Luise

Parte I | Sesión inaugural

Discurso de apertura del ministro de Defensa de la República Argentina,

Ing. Agustín O. Rossi

Palabras del ministro de Defensa de la República de Surinam,

Mag. Lamuré Carlos Adolfo Latour

Palabras del secretario general de la UNASUR, Dr. Alí Rodríguez Araque

Parte II | Reflexiones en torno a la defensa de los recursos naturales

Los recursos naturales y la geopolítica de la integración suramericana,

Dra. Mónica Bruckmann

Energía y minerales en Suramérica,

Dr. Fernando Ferreira

Los recursos naturales en la Agenda de Desarrollo Regional de UNASUR,

Dr. Hugo Altomonte

Índice

11

15

21

25

33

65

97

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 11

Los recursos naturales de América del Sur –que, dada su diversidad y abundancia,

poseen un valor estratégico para las políticas de desarrollo de los países de la región–

se han convertido en un tema de agenda prioritario de la UNASUR. En función de su rele-

vancia, los jefes y jefas de Estado reunidos en Lima, Perú, durante la VI Reunión Ordinaria,

declararon necesario aunar esfuerzos en pos de un proceso de planificación regional,

tomando como base una visión estratégica compartida que considere el potencial de

los recursos naturales y esté sustentada en la soberanía permanente de las naciones

sobre ellos.

A partir de este mandato se han generado espacios de cooperación regional para

promover estrategias de explotación, preservación y defensa de los recursos natura-

les y es por ello que la Secretaría General organizó la conferencia «Recursos Natura-

les y Desarrollo Integral de la Región», celebrada en Caracas, Venezuela, en mayo de

2013. De las recomendaciones de la misma se desprendió la necesidad de realizar

diversos eventos temáticos tendientes a profundizar el análisis y el debate sobre esta

problemática.

Posteriormente, para dar continuidad a la decisión de los jefes y jefas de Estado, el

secretario general solicitó al Consejo de Defensa Suramericano (CDS) y al Centro de

Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) la organización de una conferencia específica

sobre Defensa y Recursos Naturales. De este modo, el CDS, en el marco de su V Reu-

nión Ordinaria realizada en Paramaribo, Surinam, en febrero de 2014, aprobó en su

plan de acción anual realizar la conferencia «La Defensa y los recursos naturales».

El encuentro tuvo lugar los días 9 y 10 de junio de 2014 en Buenos Aires, Argentina, y

contó con el coauspicio de Argentina, Ecuador, Venezuela y el CEED-CDS. Con el pro-

pósito de contribuir al establecimiento de una estrategia suramericana integral, el prin-

Introducción

12 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

cipal objetivo de la conferencia fue propiciar el intercambio de reflexiones sobre el rol

de la Defensa en la preservación y protección de los recursos naturales.

En su primera parte la presente publicación recopila los discursos oficiales de la se-

sión de apertura y en la segunda parte las presentaciones realizadas en la sesión

abierta. En su ponencia denominada «Recursos naturales y la geopolítica de la inte-

gración», Mónica Bruckmann analiza la importancia de generar mecanismos de cola-

boración para la gestión de los recursos naturales estratégicos en América del Sur en

el contexto de la disputa global por los mismos, en la que impactan especialmente las

políticas de los Estados Unidos y China. Por su parte, sobre la base del trabajo realiza-

do por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) –«Potencia de recursos

energéticos y minerales en América del Sur»– Fernando Ferreira aborda la situación

de los recursos y las infraestructuras energética y minera y analiza los recursos natu-

rales compartidos, señalando la necesidad de crear un servicio geológico surameri-

cano. Finalmente, en su exposición «Los recursos naturales en la Agenda de Desarro-

llo Regional de UNASUR», Hugo Altomonte se ocupa de situar en el panorama de la

inversión extranjera directa de la región las particularidades que presentan los recur-

sos naturales, para luego analizar la gobernanza de los mismos, principalmente en lo

referido a la minería, los hidrocarburos y los recursos hídricos, tanto en su eje econó-

mico como social, ambiental e institucional.

Porque consideramos que estos aportes constituyen valiosos insumos para la nece-

saria generación de una visión compartida sobre la defensa de los recursos estratégi-

cos naturales de América del Sur, nos satisface compartirlos desde el Ministerio de

Defensa de la República Argentina con el conjunto de la ciudadanía suramericana.

Dr. Roberto De Luise

Subsecretario de Asuntos

Internacionales de la Defensa

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 15

Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, deseo darle una bienvenida a

todos los que nos están visitando hoy aquí, en especial al Sr. secretario general

de la UNASUR, Dr. Alí Rodríguez, que nos acompaña en esta mesa, y al Sr. ministro de

Defensa de Surinam, Magister Latour, que también está junto con nosotros. Quisiera

saludar también al viceministro de Defensa de Chile, Marco Robledo Hoecker, al vi-

ceministro de Defensa de Bolivia, general del Ejército, Fernando Zeballos Cortez, al

viceministro de Paraguay, general brigadier Víctor Picagua Araujo, al viceministro de

Defensa de Surinam, John Guno Arthur Achong, al viceministro de Defensa del

Uruguay, Jorge Edgardo Menéndez Corte, al viceministro de Defensa del Ecuador,

Dr. Carlos Larrea Dávila, al viceministro de Defensa del Perú, Iván Vega Loncharich y

al viceministro de Venezuela, Sr. Luis Eduardo Quinteros Machado, que nos acom-

pañan hoy en el inicio de este seminario latinoamericano sobre Defensa y recursos

naturales.

Asímismo, saludo también al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma-

das, general de división Luis María Carena, al jefe del Estado Mayor del Ejército, te-

niente general César Milani, al subjefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Infante,

al subjefe del Estado Mayor de la Armada Argentina, almirante González Lonzieme y

al subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Centurión.

Funcionarios del Ministerio de Defensa, señoras y señores,

El año pasado, apenas asumí como ministro de Defensa, en ocasión de presentar

las obras de remodelación de la Escuela de Defensa Nacional (EDENA) rendimos ho-

menaje a un discurso del presidente Perón del año 1953. En ese momento, Perón,

también en la EDENA, hacía referencia a la importancia del manejo, el uso y la pro-

tección de los recursos naturales en América Latina. En ese momento Perón estaba

Discurso de apertura del ministro de Defensa de la República Argentina, Ing. Agustín O. Rossi

16 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

muy entusiasmado con lo que la historia ha llamado el ABC, el acuerdo entre Argen-

tina, Brasil y Chile. Un Chile gobernado por el general Ibáñez y un Brasil gobernado

por Getulio Vargas representaba la posibilidad de integración que en ese momento,

con una mirada estratégica, casi adelantada para su tiempo, imaginaba el presidente

Perón. Con claridad, en ese discurso se refería a la potencialidad de América del Sur

en relación con lo que significaban los recursos naturales y señalaba que su correcto

cuidado, su correcta protección y explotación estaban ligados al alcance de lo que

podría significar el desarrollo de nuestros pueblos.

Más cerca en el tiempo, hay un libro escrito por ese maestro uruguayo que es

Eduardo Galeano, que nos marcó a todos los de nuestra generación y a los de la ge-

neración anterior. Su título es Las venas abiertas de América Latina. Allí Eduardo Ga-

leano comenta cuál fue la política extractiva de los recursos naturales en América

Latina y afirma que esa política no trajo ningún beneficio concreto en lo que respecta

al desarrollo de nuestros países. El libro de Galeano está dividido en dos secciones,

cada una de las cuales tiene un nombre. El título de la primera es «La pobreza del

hombre como resultado de la riqueza de la tierra» y en ella alude a lo contradictorio

que resulta el hecho de que esta América del Sur tenga tantas riquezas naturales y sea

a la vez el continente con los más altos niveles de desigualdad que existen. En el mar-

co de esa contradicción, la riqueza natural de la tierra en vez de generar una acción,

un hecho positivo, un hecho de mejora en las condiciones de desarrollo de cada uno

de nuestros pueblos, aparece muchas veces como antagónica a esos objetivos. El tí-

tulo que lleva la segunda sección del libro también me parece significativo: «El desa-

rrollo es un viaje con más náufragos que navegantes». Según Galeano, parecería que

en muchísimas oportunidades la historia de América del Sur ha estado calibrada por

estos parámetros.

La problemática de los recursos naturales en el ámbito de la UNASUR ha sido im-

pulsada fundamentalmente por quien hoy nos acompaña en esta presentación, el

secretario general, Alí Rodríguez, quien en diferentes oportunidades ha puesto esta

cuestión en el centro de la agenda de la UNASUR. Y también ha puesto a los diez

concejos que tiene el secretariado de unasur a debatir sobre lo que significa la pre-

servación y la conservación de nuestros recursos naturales. De allí nuestro reconoci-

miento a nuestro secretario general de la UNASUR por ese esfuerzo, por ese ahínco y

esa perseverancia en torno a esta temática para lograr que sea un tema de debate del

conjunto de ciudadanos suramericanos.

En ese sentido, en la última reunión del CDS en Paramaribo, capital de Surinam, se

acordó como una de las tareas asignadas a nuestro país, la República Argentina, la

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 17

realización de este seminario sobre Defensa y Recursos Naturales para reflexionar

acerca de cómo se articulan las agencias de Defensa alrededor de los recursos natu-

rales y su preservación en América del Sur.

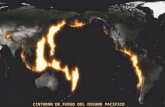

Para graficar lo que estamos diciendo vale la pena hacer un rápido recorrido por las

potencialidades de nuestros recursos en América del Sur. Según los autores, somos

depositarios de entre el 27 y el 29% de las reservas de agua dulce, con una alta tasa de

reposición de nuestros reservorios a partir de un régimen de lluvias favorable. De la

totalidad de agua que hay en el mundo, solo el 3% es apta para consumo humano (el

97% es agua salada, no apta para el consumo humano), y eso es una muestra de la

importancia del reservorio de agua dulce de América del Sur. A esto debemos agregar

que representamos solo el 6% de la población mundial. Por lo tanto, ese es un esce-

nario que vale la pena precisar.

Los últimos años muestran que si bien la producción de hidrocarburos de América

del Sur orilla más del 25%, gran parte de esa producción no es utilizada para el consu-

mo interno de nuestros países, sino en gran medida exportada. Es decir que, desde el

punto de vista de su crecimiento y de su desarrollo industrial, el continente surameri-

cano demanda menos energía de la que es capaz de producir en conjunto. Por otro

lado, las reservas reconocidas de hidrocarburos en América del Sur han aumentado

en los últimos años. En el caso de nuestro país, la importancia de los yacimientos de

gas y petróleo no convencional ya es reconocida por todos. Así, la dimensión de las

reservas hidrocarburíferas de América del Sur también tiene gran importancia.

América del Sur es depositaria de minerales estratégicos. Un solo ejemplo: que Bo-

livia, Chile y Argentina concentren más del 90% de los depósitos de las reservas de li-

tio del mundo da cuenta de la importancia de este hecho. América del Sur también

tiene un alto porcentaje de la tierra cultivable del mundo, más del 25%, lo cual tam-

bién habla de la gran potencialidad del desarrollo y la producción de alimentos en los

países integrantes de la UNASUR.

¿Con qué debimos enfrentarnos en muchísimas oportunidades, a lo largo de la his-

toria, en materia de extracción de los recursos naturales? Hemos tenido que afrontar

las realidades socioeconómicas de nuestros países frente a multinacionales o corpo-

raciones económicas muy poderosas, que muchísimas veces imponían las condicio-

nes de la situación de extracción. También, y hay que decirlo claramente, muchísimas

veces acompañadas por la actitud claudicante de las élites gobernantes en distintos

momentos de nuestra historia. Esa situación se ha visto claramente en distintos mo-

mentos de nuestra historia y, lejos de provocar un mayor nivel de crecimiento econó-

mico de nuestros países, ha generado un fuerte sesgo de privatización en nuestras

18 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

economías, un bajo desarrollo industrial y la dificultad para disminuir los niveles de

desigualdad existentes dentro de los países de América del Sur.

Es decir que aquella máxima de Galeano en su libro Las venas abiertas de América

Latina seguramente se ha cumplido en muchísimos momentos y en distintas oportu-

nidades en nuestro continente. Es cierto, y también hay que decirlo con claridad, que

muchos de estos recursos naturales exigen niveles de inversión y de capital muy im-

portantes para llevar adelante el proceso extractivo. Y es cierto también que esos ni-

veles de inversión muchas veces no se encuentran dentro de América Latina, sino en

otros lugares del mundo. Pero también es cierto que la falta de control y de orienta-

ción de esas inversiones han hecho que la política alrededor de estos recursos natu-

rales haya estado más cerca de políticas exclusivamente extractivas que de políticas

que nos permitan incrementar y modificar la composición del valor agregado de

nuestro producto bruto interno con la elaboración y el procesamiento de cada uno

de esos recursos naturales. Esto ha sido una parte de nuestra historia.

Esa frase que Perón expresaba en 1953 en su discurso en la EDENA –que somos

depositarios de un nivel de riquezas naturales que en algún momento el mundo va a

demandar– es un escenario que se acerca más al de la realidad actual. El mundo ha

duplicado su población en los últimos cincuenta años. Al duplicar su población, la

demanda de recursos naturales es cada vez más alta. Es decir que si uno hace una

fotografía de lo que es el mundo hoy mirando a América del Sur y al resto del mundo,

tenemos un continente con un alto nivel de reservas de recursos naturales, con una

baja población y un mundo demandante de esos recursos naturales. Es decir que

cualquiera que tenga una mirada un poco más a largo plazo, más trascendente, más

estratégica, para el diseño de sus políticas tiene que contemplar estos datos.

Esta es la descripción de la situación de los recursos naturales en nuestro continen-

te, y también es la descripción de cómo está parado nuestro continente hoy y cómo

es la demanda del resto del mundo. Deberíamos ocuparnos ahora del otro compo-

nente de este seminario, que consiste en cómo participan las agencias de Defensa de

UNASUR en el objetivo de la preservación y el cuidado de estos recursos naturales.

Nuestros países no tienen hipótesis de conflicto. Felizmente, fundamentalmente en-

tre los países hermanos, las hipótesis de conflicto han desaparecido durante los últi-

mos años. En general, cada uno de nuestros países tiene planificada una política de

Defensa a partir del desarrollo de capacidades. La mirada del CDS reside en ir cons-

truyendo una identidad suramericana en materia de Defensa, lo que lleva a generar

situaciones de reducción de la desconfianza y de mayores niveles de complementa-

riedad hacia el interior de los países integrantes de la UNASUR. Es necesario definir

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 19

con claridad que, en lo que respecta a la política de Defensa, la mirada de los distintos

países de la UNASUR es una mirada complementaria, es una mirada de cooperación y

de trabajo en conjunto.

Ciertamente, el CDS entiende que los desafíos que tienen por delante las políticas

de Defensa en la región en los próximos años seguramente serán cumplidos más sa-

tisfactoriamente en la medida en que nuestras respuestas sean respuestas regionales

y no exclusivamente locales o individuales de cada uno de nuestros países. A esto

habría que agregar que nuestra mirada en torno a las cuestiones regionales es exac-

tamente la misma que la de nuestros países, que llevan adelante una política de de-

fensa «defensiva», valga la redundancia. Es decir, una Defensa preparada ante una

potencial agresión externa.

La cuestión regional implica tener vínculos de complementación entre todos los

países de la UNASUR y tener una mirada de disuasión, si se quiere, sobre el resto de

los países del mundo, sobre el resto de los actores extrarregionales. Lo he dicho ya en

algún momento: el mundo es un mundo sin conflictos bélicos extendidos. En gene-

ral, los conflictos que existen parecen más bien de carácter internacional más que

conflictos entre países ubicados en una determinada región. Y si bien son limitados,

ello no significa que este sea un mundo sin tensiones. Al contrario, las tensiones exis-

ten y van a seguir existiendo y desde la Defensa nosotros debemos tener esa mirada a

la que me refería anteriormente. Como dije al principio de la exposición, la mirada

estratégica de tener un continente con recursos naturales en un mundo que los está

demandando nos lleva a pensar razonablemente que ahí puede existir un punto de

tensión potencial. ¿Cómo se resuelve ese punto de tensión y en qué lugar entran las

agencias de Defensa? Bueno, seguramente esa potencialidad de tensión tendrá una

serie de resoluciones previas antes de que se puedan poner en marcha las agencias

de Defensa dentro del marco de la UNASUR. América del Sur siempre ha sido un con-

tinente de paz. Entendemos que el diálogo y la búsqueda del acuerdo y del consenso

tienen que estar por sobre todas las cuestiones. Es lo que venimos haciendo y siem-

pre agradecemos a todos los países integrantes de la UNASUR su posición respecto

de la cuestión Malvinas.

También habrá políticas de otro tipo, como políticas ambientales y económicas, que

nos permitan preservar nuestros recursos naturales. Seguramente uno tiene que ima-

ginar que las agencias de Defensa entrarían a participar en lo que significa la preser-

vación de los recursos naturales cuando haya una violación de la integralidad territo-

rial de alguno de nuestros países o de la totalidad de nuestros países. Si se asume que

la agencia de Defensa empieza a trabajar alrededor de la preservación de los recursos

20 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

naturales cuando hay una violación de la integralidad territorial de cada uno de nues-

tros países, y a eso le agregamos que nuestras políticas de Defensa están desarrolla-

das por capacidades, habrá que concluir que también es parte de la política de De-

fensa de cada uno de nuestros países desarrollar la capacidad de preservación y

custodia de los recursos naturales que existen en ellos. Ese es el desafío que tiene la

política de Defensa en los próximos años, sin ninguna duda.

¿Cómo entra la dimensión de la Defensa de los recursos naturales a presionar alre-

dedor del desarrollo de capacidades? Siguiendo el ejemplo que di al principio respec-

to a que los reservorios de litio del mundo están en un 90% concentrados en tres

países integrantes de la UNASUR –Bolivia, Argentina y Chile–, uno puede suponer

que sería razonable que el desarrollo de la capacidad para preservar esa reserva de

litio sea un desarrollo conjunto de los tres países sobre los cuales están depositados.

O sea, que el instrumento militar de cada uno de esos tres países desarrolle la misma

capacidad en el mismo sentido y en la misma convergencia alrededor de este cami-

no. Esto no significa ni militarizar, ni tener una situación de militarización de los yaci-

mientos de recursos naturales en cualquier lugar del mundo y menos aun aquí, en

nuestro país. Pero sí significa que como desafío a nuestros instrumentos militares hay

que empezar a trabajar también en el desarrollo de estas capacidades, que exigen

conocimiento del terreno.

El secretario general ha tenido la constancia y la decisión de poner el tema de los

recursos naturales en el marco del debate y ha incluido la política de Defensa y a las

agencias de Defensa en ese marco. Me parece que nuestra reflexión y nuestro análisis

están también en gran parte basados en la manera en que vamos orientando a nues-

tras agencias de Defensa detrás de lo que significa la preservación y el cuidado de

nuestros recursos naturales, lo que representa un nuevo desafío que consiste en estar

enmarcado de alguna manera en esta impronta de visión regional que tiene la política

de Defensa en los últimos años en América del Sur.

Muchas veces, en distintos momentos de nuestra historia, se puede haber ubicado a

las agencias de Defensa y a sus instrumentos militares en el lado reactivo de los pro-

cesos de integración. No parece ser este uno de esos momentos, sino que, por el

contrario, creo que las políticas de Defensa pueden ser grandes impulsoras, grandes

catalizadoras de los procesos de integración en América del Sur y sobre todo en la

UNASUR, que se ha forjado durante los últimos años.

Muchísimas gracias.

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 21

Su Excelencia, Dr. Alí Rodríguez, secretario general de la UNASUR, señor ministro

de Defensa de la República Argentina, Agustín Rossi, ministros invitados, damas y

caballeros.

Permítanme en el comienzo extender mi profunda apreciación al gobierno y al

pueblo de la nación hermana de Argentina por alojar esta conferencia sobre los re-

cursos naturales estratégicos para la Defensa. Es un privilegio real dirigirme a ustedes

aquí el día de hoy en esta reunión importante del Concejo especializado en Defensa

regional de América del Sur.

En el día de hoy, creo que es apropiado estructurar mis pensamientos alrededor de

tres aspectos que considero críticos y relevantes. En primer lugar, voy a reflexionar breve-

mente sobre los orígenes de la importante reunión que celebramos. Subsiguientemente,

quiero referirme a algunos elementos relevantes del pensamiento actual y del enfoque

con respecto a los recursos naturales, que fueron parte de los pensamientos ofrecidos

por el presidente de la República de Surinam, Desi Bouterse, cuando se dirigió a la Confe-

rencia Sudamericana sobre Recursos Naturales y Desarrollo Integral en Caracas, Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela, el 27 de mayo del 2013. Voy a terminar mis reflexiones

enumerando algunos puntos de vista sobre la relación entre la Defensa y el aprove-

chamiento y desarrollo de los recursos naturales, o, si ustedes quieren, la función de

la Defensa con respecto a los recursos naturales como un grupo de herramientas

para lograr un desarrollo social, económico y abarcativo que apunte a cerrar la bre-

cha en lo que respecta a la distribución de la riqueza y del ingreso para los pueblos de

América del Sur.

Damas y caballeros, quiero destacar en el comienzo la fuente y el origen de este

emprendimiento que llevamos a cabo en el día de hoy. Con respecto a esto, específi-

Palabras del ministro de Defensa de la República de Surinam, a cargo de la presidencia pro-témpore del Consejo de Defensa Suramericano, Mag. Lamuré Carlos Adolfo Latour

22 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

camente quiero destacar algunos factores que contribuyeron a este esfuerzo. Uno es

la presentación del documento titulado «Los recursos naturales como eje dinámico

dentro de la estrategia de integración y unidad de nuestros países«. Los jefes de Esta-

do y Gobierno instruyeron a la Secretaría para que elabore un plan estratégico regio-

nal integrado sobre el principio plasmado en la resolución 1.803 de la Asamblea Ge-

neral de Naciones Unidas en 1962.

Después de esto, la Secretaría General organizó la conferencia de Caracas del 27 al

30 de mayo del 2013 sobre recursos naturales y desarrollo regional. Un resultado

importante de esta conferencia fue la necesidad de profundizar el análisis de este

tema desde diferentes ángulos, en cuanto a política y visiones estratégicas. Los re-

sultados de este análisis deberán ser informados a través de una visión estratégica de

explotación de los recursos naturales con respeto completo por la soberanía de los

Estados y con el objetivo único de lograr el desarrollo integral para el beneficio de

nuestros pueblos.

Dentro de este marco, y construyendo sobre la actividad temática del año 2013, en

el CSD durante ese año presentamos oficialmente el tema en el plan de acción anual,

y como resultado llevamos adelante esta reunión en el día de hoy. Para completar

este presente importante, déjenme también recordar la publicación y distribución de

los hallazgos de la investigación titulada «Recursos naturales dentro la UNASUR» y

subtitulada «Estatus y tendencias para la agenda del desarrollo regional», que fue un

esfuerzo combinado por parte de la Comisión Económica para América Latina

(CEPAL) y la Secretaría General de UNASUR.

Para volcarme al segundo elemento de mi discurso, permítanme que les ofrezca a

ustedes algunos pensamientos relacionados con las líneas del curso y que fueron

presentados por el presidente de Surinam en la conferencia de la UNASUR en Cara-

cas en mayo del año pasado. El presidente destacó la importancia de convocar a dis-

cusiones sobre el tema «Los recursos naturales y el desarrollo regional». Específica-

mente se refirió a la importancia de desarrollar una visión coordinada y común del

desarrollo de nuestra región basada en estrategias adaptadas. Saludó con agrado la

conciencia colectiva creciente y la responsabilidad firme en cuanto al aprovecha-

miento, explotación y uso óptimo, como un factor contribuyente importante para el

desarrollo sostenible y general que apunte a eliminar las disparidades en el ingreso de

nuestros pueblos.

También destacó el rol central de estos recursos para el desarrollo y el sostenimien-

to de la vida de los pueblos, su función en cuanto a la generación de ingresos para

financiar su seguridad, los servicios sociales, la infraestructura, etc. El presidente ad-

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 23

virtió también sobre los riesgos, las amenazas y los desafíos de ser encomendados a

hacerse cargo de estas riquezas. Asimismo, se refirió a algunos prerrequisitos críticos

para lograr estrategias para el desarrollo renovadas que se basan en nuestra riqueza

nacional. Entre ellas, habló de la disponibilidad de datos válidos sobre información

geológica, sobre nuestras reservas minerales y también sobre la estructura de gober-

nabilidad, incluyendo el aspecto legal y regulatorio y los instrumentos económicos

para asegurar la titularidad y la distribución de los ingresos que surgen de la explota-

ción de los recursos.

Algunos otros puntos cruciales que el presidente destacó en ese foro estaban rela-

cionados con el reposicionamiento estratégico de América del Sur en lo que se refie-

re a la demanda global actual y futura de los recursos, al carácter escaso de los recur-

sos naturales, a las posiciones de negociación efectivas, a la base de producción

industrial de nuestras economías, a los aspectos ambientales, a las cuestiones del

cambio climático y a la soberanía como base central del desarrollo nacional y de la

integración regional en todos sus aspectos. Una de las aseveraciones finales fue que

después de siglos de extracción de nuestros recursos naturales por parte de entida-

des externas, los roles ahora se han modificado debido a las potencialidades que

ofrecen los recursos naturales.

La parte final de mi discurso tiene que ver con el rol de la Defensa con respecto a los

recursos naturales. En mi visión, tenemos que partir de la aseveración de que los re-

cursos naturales son parte de lo que es la riqueza nacional exclusiva, por lo tanto

cualquier violación de estos recursos debe ser considerada como una violación a la

seguridad de máxima importancia en tanto puede afectar la supervivencia del Estado-

nación. Déjenme colocar esta aseveración en un contexto relevante. Algunos de los

elementos críticos que moldean nuestro entorno estratégico actual, damas y caballe-

ros, son variados y necesitan una atención sin divisiones. Entre estos, en los centros

estratégicos existe una tendencia creciente a visualizar los recursos naturales como la

fuente más potente de conflicto armado en las décadas futuras. Con un número cre-

ciente de población mundial y un consumo global que se dispara, encontramos tam-

bién suministros de energía que rápidamente están desapareciendo, además del ago-

tamiento de los recursos naturales no renovables. En este contexto de demanda

creciente de estos recursos y también de cambio climático, que está erradicando la

tierra cultivable y valiosa, asistimos a un escenario que está preparado para ver luchas

globales persistentes por los recursos naturales. En este escenario, digo, los desafíos

con respecto a la titularidad y a la asignación de recursos críticos como el agua, el

alimento, la energía y ciertos minerales, no son producto de la imaginación.

24 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

Este es un panorama que probablemente tendremos que enfrentar y que probable-

mente disparará contiendas y hasta batallas violentas. Más aun, se prevé que todos

estos cambios van a ocurrir repentinamente y de una manera brutal. Por lo tanto,

damas y caballeros, este modo de análisis debe concitar nuestra atención inmediata

para que podamos idear algunas respuestas estratégicas relevantes y líneas de políti-

cas para la acción.

La defensa y la protección de los recursos naturales es crítica para lograr los obje-

tivos del desarrollo que han sido declarados. El monitoreo y el control de los recur-

sos naturales por lo tanto es crucial. Estos próximos días los expertos en Defensa,

junto con otros especialistas, discutirán el tema de los recursos naturales desde la

perspectiva de la Defensa, y estoy convencido de que el resultado de sus delibera-

ciones va a ser de mucha utilidad pues contribuirán a destacar firmemente el hecho

de que el otorgamiento de los recursos naturales es una bendición para nuestras

naciones y no una maldición.

Damas y caballeros, deseo profundamente que estas reflexiones por lo menos esti-

mulen las discusiones para desarrollar planes referidos a nuestros recursos naturales

desde la perspectiva de la Defensa, teniendo en cuenta el marco de la integración

regional. Creo que nosotros, como países de UNASUR, tenemos una oportunidad

singular: dar un ejemplo histórico con respecto al enfoque regional para el manejo,

aprovechamiento y uso de nuestros recursos naturales para lograr el avance de nues-

tros países y de nuestros pueblos.

Muchas gracias por su atención.

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 25

Señores ministros, viceministros, invitados e invitadas:

Antes que nada quiero agradecer la siempre cálida acogida que nos dan las auto-

ridades de esta hermana república, tanto en verano como en invierno.

Creo que es una excelente oportunidad para compartir un conjunto de reflexiones

en torno al tema general de los recursos naturales y muy particularmente algunas re-

flexiones en torno a la relación entre este tema y la Defensa.

Digamos que el mundo actual se nos presenta como un enorme teatro en el cual se

escenifican conflictos de toda naturaleza. En muchos casos, en todos esos conflictos

bélicos el desarrollo de las tecnologías, de las ciencias, ha alcanzado niveles sencilla-

mente asombrosos que no se detienen, siguen en ascenso. Desde el hecho de que el

hombre esté explorando cada vez con mayor profundidad los espacios siderales

como asimismo desentrañando los misterios del átomo, y ya hasta se habla, lo que

no les gusta a los físicos, de la «partícula de Dios».

Esos asombrosos despliegues en el campo de la ciencia y la tecnología podrían ha-

cer pensar que nos aproximamos cada vez más al salto desde el reino de la necesidad

al reino de la libertad, un reino ancestral de la Humanidad. Pero lo que ocurre pare-

ciera contradecir y frustrar ese sueño, pues lo que también observamos es un proce-

so descomunal de concentración de los capitales, y por supuesto, con ello, de la

concentración de la riqueza. Hay estudios que indican que en la distribución de la ri-

queza por hogares el 20% de la población mundial concentra el 80% de esas rique-

zas, y que ese 20% que comparte el resto de la Humanidad está principalmente con-

centrado en los Estados Unidos, en Europa y en la zona más próspera del sudeste

asiático. Es impresionante cómo se producen gigantescas fusiones entre las grandes

corporaciones económicas del mundo y, en otros casos, cómo grandes corporacio-

Palabras del secretario general de la Unión Suramericana de Naciones, Dr. Alí Rodríguez Araque

26 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

nes engullen literalmente a otras medianas y pequeñas empresas. Vivimos entonces

un vastísimo proceso de concentración del capital y de la riqueza, pues las dos cosas

van juntas.

Junto a ese auge gigantesco e impresionante de la riqueza nos encontramos, con

que dos mil millones de seres en el mundo (las estimaciones varían) todavía viven la

humillación de la pobreza. Hay cifras referentes al acceso a la energía eléctrica y la

estimación alcanza a los dos mil millones de personas. Y esto es producto, precisa-

mente, de esa asombrosa concentración de la riqueza. De manera que el sueño de

dar el salto del reino de la necesidad al reino de la libertad, es decir, cuando el hom-

bre se desembaraza de sus ataduras materiales, cuando las mismas se consideran re-

sueltas y entonces puede avanzar hacia la realización cultural y espiritual, es una con-

quista aún por lograr de la Humanidad entera.

Dentro de ese escenario general se ubica nuestra América, donde en contraste con

esa enorme riqueza, que ya describía en sus grandes rasgos el ministro Rossi y en una

próxima presentación nos detallará la Dra. Mónica Bruckmann, también se da la para-

doja de que en estas tierras doradas aún hay más de 130 millones de pobres, de los

cuales alrededor de un 30% son indigentes. Todo esto configura una suerte de sar-

casmo: que con tanta riqueza, o frente a esa riqueza, deambule por estas tierras tal

cantidad de seres, de compatriotas, padeciendo la humillación de la pobreza, porque

la pobreza lleva consigo toda suerte de humillaciones.

¿Qué hacer? ¿Cómo plantearnos entonces estos problemas? Ciertamente tene-

mos una gigantesca riqueza de agua, un potencial energético para satisfacer las más

grandes necesidades que puedan plantearse en esta región. Tenemos fuentes de

hidroenergía, de petróleo, gas, energía fotovoltaica, energía eólica, todos los mine-

rales concebibles. No sé si exagero al decir que aquí está alojada la tabla periódica

de los elementos de Mendeleiev. El más grande pulmón vegetal del mundo, gigan-

tescas reservas vegetales, la más grande biodiversidad junto con Indonesia. Y puedo

continuar la enumeración.

Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que no tenemos? Visión, visión es lo que no

tenemos. Una visión compartida por todos. Porque yo afirmo que la más grande

debilidad en materia de Defensa la tiene una nación cuando aloja en su territorio

una masa de pobres y menesterosos como la que aún alojamos nosotros en nues-

tras tierras. Ciertamente uno de los logros en las últimas décadas ha sido la reduc-

ción de la pobreza, pero la presencia de la desigualdad es todavía la más grande del

mundo. Según la CEPAL, los más ricos de la región tienen diecisiete veces más que

los pobres de la región.

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 27

Sí, los activos en manos de los más ricos superan diecisiete veces los activos de los

más pobres, que muchas veces no tienen como activos sino su miserable existencia.

Entonces, es nuestra convicción cada vez más profunda que el problema central a

debatir es qué hacer con esa inmensa riqueza. Qué es lo que van a hacer nuestros lí-

deres, nuestros pueblos, con esa enorme riqueza. Porque, además, es cada vez más

profunda la convicción de que solo resolviendo la ecuación «pobreza versus riqueza»

puede trazarse una correcta estrategia de Defensa en esta región. No es posible decir

que con hambre pueden caminar exitosamente los ejércitos. «Los ejércitos caminan

sobre sus estómagos», decía Napoleón, frase un poco rudimentaria pero que en bue-

na medida corresponde a una realidad de lo que es el diseño y el desarrollo exitoso

de un ejército. Y aunque nuestro planteo no enfatiza tanto los aspectos bélicos del

asunto sino otros aspectos que tienen que ver sustancialmente con el problema de la

Defensa, que enseguida abordaremos, la primera gran pregunta es esa.

En lo que se refiere a la Secretaría General de UNASUR, hemos venido haciendo una

elaboración y, por supuesto, formulando una propuesta que consiste en una estrate-

gia que comprende un conjunto de aspectos inseparables uno de otros y que se con-

dicionan uno con otros. No se trata de una estrategia que aborde simplemente el

problema de la extracción primaria, aspecto obvio porque todo proceso industrial, sin

excepción, tiene como raíz primigenia unos recursos naturales. Todo lo que viene

después en los procesos industriales es la transformación de ese recurso natural, nor-

malmente conocido como materia prima y que ahora, debido a las deformaciones

que produce el capital especulativo en el mercado, se llaman commodities, lo cual

desnaturaliza el origen real, la naturaleza real de eso que se llama materias primas y

que no dejan de ser recursos naturales. Y no se trata de un planteamiento neutral,

pues tiene su intencionalidad.

Porque otro aspecto de particular importancia se refiere al ejercicio de la propiedad

sobre el recurso natural, lo cual lleva aparejado otro problema: los recursos naturales

están alojados o posados en la tierra, es decir que el acceso a un recurso natural

comporta un problema territorial. Para la búsqueda de un mineral o de petróleo, o

para explotar un bosque o construir una central hidroeléctrica no se puede explorar

sin ocupar territorio. Y esto a su vez comporta un problema de soberanía. Creo que

en todas nuestras Constituciones, en toda nuestra legislación sobre las Fuerzas Ar-

madas, está establecido el principio según el cual ellas se constituyen en primer lugar

para la defensa y la protección de la soberanía.

Ahora debemos respondernos otra cuestión: ¿acaso la soberanía es simplemente

un principio abstracto sin contenido, sin terrenalidad? La respuesta es negativa, por lo

28 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

que acabo de decir. Antes que nada tiene su raíz en un territorio. Y aquí viene la inte-

gración indisoluble entre el ejercicio de la propiedad sobre los recursos naturales y el

ejercicio de la soberanía de un país. Y cuantas más riquezas naturales aloja un territo-

rio, tanto más importante es esa relación, y tanto más importante es para la elabora-

ción de una doctrina o una visión de la Defensa. Lo central es el contenido, la estrate-

gia de Defensa de las políticas que se asumen.

Hay datos interesantes que debemos comentar. Según estudios de la CEPAL, en el

intercambio intrarregional de Suramérica los productos superan a las materias pri-

mas, pero en el extrarregional, las materias primas superan a los productos. Y los

productos que se exportan son de baja composición tecnológica, de bajo valor

agregado. Es decir que se arrastra la vieja relación colonial de exportadores de ma-

terias primas e importadores de productos, que no son otra cosa que esas materias

primas transformadas que exportan los países propietarios de algún recurso natural x.

Ese dato primero –que hay un predominio de productos en el intercambio intrarre-

gional– nos está indicando que en la región tenemos un mercado interno potencial

de vastas proporciones. Pero tenemos un territorio de 10.8 millones de km2, una

población que ya superó los 400 millones de habitantes, más que la población nor-

teamericana y más que muchos países de Europa o que el Japón (por supuesto no

más que China ni la India). Pero es una población que aun cuando su tasa de creci-

miento haya declinado un poco, sigue creciendo. Es un mercado enorme, y en la

medida en que haya procesos industriales seguirá creciendo todavía a mayor velo-

cidad, porque en los grandes países exportadores el alto grado del consumo es

consumo industrial.

Entonces, no se trata solamente de definir políticas correctas para la fase extracti-

va, sino que son necesarias políticas para la fase industrial, de transformación. No se

trata de diseñar estrategias y políticas y planes para hacer más eficiente la extracción

del recurso natural, sino también de transformación de ese recurso natural, porque

es la vía más expedita para superar a ritmo creciente el problema de la pobreza.

Crear empleo de calidad y estable. Pero una y otra fase, extracción y transformación,

implican igualmente un desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por eso hemos veni-

do proponiendo en el diseño de políticas concretas la creación de un instituto de

investigaciones de la UNASUR que nos permita el intercambio científico y tecnológi-

co. Ya en Río de Janeiro, en diciembre del año pasado, realizamos un evento que

reveló grados importantes de desarrollos científicos y tecnológicos. Pero sucede

que ese conocimiento está aún disperso. Por eso también planteamos el desarrollo

de redes de intercambio entre centros que hacen ciencia en la región. Igualmente,

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 29

siempre está presente el crítico problema, dramático problema a veces, de la inver-

sión y el financiamiento.

Proponemos entonces una estrategia que abarque esos cuatro aspectos: extrac-

ción, transformación, desarrollo de la ciencia y la tecnología, que a su vez es un con-

dicionante para garantizar políticas ambientales, y los problemas de financiamiento.

Ha habido dificultades para crear instituciones que permitan atacar ese problema,

como el Banco del Sur. Este tipo de institución tiene que dotarse de un capital, no de

mil o 2 mil millones de dólares, sino de 50 o 100 mil millones de dólares. Hay que

pensar en esa magnitud, porque hoy construir una refinería de 300 mil barriles impli-

ca una inversión de aproximadamente 6 mil millones de dólares. La actividad de ex-

ploración, extracción y por supuesto de transformación implica inversiones cuantio-

sas, por lo cual la propuesta es desarrollar instituciones financieras que permitan

resolver el problema de la inversión y cuando los recursos dentro de la región no

sean suficientes, desarrollar políticas comunes en la contratación de los créditos.

Hay que tener en cuenta lo siguiente: las grandes corporaciones que buscan el ac-

ceso a los recursos naturales son corporaciones de rango planetario. Tienen una sola

estrategia mundial. Tienen un centro de mando mundial. Y tienen una cadena de

mando literalmente militar. Lo que se decide en el centro de mando de una gran cor-

poración es acatado hasta el último nivel de esa corporación en cualquier parte del

mundo. Es más, hoy las instrucciones se mueven a la velocidad de la luz gracias al

desarrollo de las telecomunicaciones.

¿Cómo nos presentamos cuando vamos a negociar con esas grandes corpora-

ciones? ¿En conjunto? No, fragmentados. Por eso es que ya el punto de partida es

un punto de partida de debilidad. Me gusta mucho poner un ejemplo que he llega-

do a conocer bastante bien. Pregúntense ustedes qué organización multilateral

está integrada por regímenes tan diversos como la Organización de Países Expor-

tadores de Petróleo (OPEP), con lenguas tan diversas como la OPEP, con culturas

tan diversas como la OPEP. Y busquen también una organización de países de los

llamados «países del Tercer Mundo» que haya sido tan exitosa desde septiembre de

1960 hasta nuestros días. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo ha podido esa organización

soportar conflictos internos como la guerra sangrienta entre Irak e Irán, la invasión

a Kuwait y el incendio de todos los pozos petroleros? ¿Cómo, en esas condiciones,

la conferencia de ministros se reunía y tomaba decisiones, dictaba resoluciones?

Sencillamente debido a que existe una fuerza centrípeta enorme que es el acuerdo

de defender colectivamente el legítimo derecho de propiedad sobre un recurso

natural: el petróleo.

30 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

Nosotros estamos en una zona de paz. Junto a los recursos naturales, el principal

activo que puede exhibir esta región es ser una región de paz. Además, una región

donde predomina la democracia. Lo característico es la paz y la democracia, que

por cierto son categorías que se condicionan mutuamente: no puede haber paz sin

democracia y no puede haber democracia sin paz. Pero la democracia es relativa en

tanto tengamos esa enorme pobreza que todavía arrastramos. ¿Cómo puede mate-

rializarse el principio de Lincoln «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pue-

blo» si millones de seres humanos viven aún en los niveles de pobreza que padece-

mos en la región?

Entonces, se trata de un conjunto de elementos que confluyen en la elaboración de

una conclusión central, que es la necesidad de contar con una estrategia que opere

como el factor dinámico y articulador de todos los demás aspectos de la política de

UNASUR. En términos incluso de la doctrina de Defensa, uno puede preguntarse

dónde está la mayor fortaleza en que debe apoyarse el desarrollo de los mecanismos

de Defensa de la región. ¿Acaso somos potencia tecnológica, o industrial o nuclear?

Nada de eso. Nuestra real fortaleza está en ese gigantesco reservorio de recursos na-

turales que nos está reclamando una política que nos permita responder qué hacer

con ese nivel de riqueza, no solo para superar los niveles de pobreza existentes, sino

para superarlos y avanzar en el desarrollo integral de esos 400 millones de seres que

pueblan la región. De manera que son muchas las reflexiones que uno puede agregar

a esto que he dicho, que solo ha tenido como propósito poner en evidencia un con-

junto de aspectos que son fundamentales para el desarrollo general de UNASUR y

muy particularmente cuando nos referimos a la Defensa.

Muchas gracias.

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 33

Dra. Mónica Bruckmann1

Dr. Alí Rodríguez Araque, secretario general de la UNASUR, Sr. Alfredo Forti, director

del CEED, Dr. Atilio Borón, premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013, auto-

ridades de los diferentes países del UNASUR, señoras y señores, muy buenos días.

Es para mí una enorme responsabilidad y al mismo tiempo un gran honor poder

compartir esta mañana algunas reflexiones con los presentes, que son parte de una

investigación que iniciamos en el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) del

Brasil hace algunos años y que hemos venido profundizando en colaboración con la

Secretaría General de UNASUR, bajo la conducción del Dr. Rodríguez Araque, para la

formulación de una línea estratégica.

Me gustaría partir de una idea central que pretendo desarrollar y demostrar a lo largo

de la exposición y que anima el enfoque que venimos desarrollando. Esa idea central

tiene que ver con el reconocimiento de que existe una disputa global por los recursos

naturales considerados estratégicos, dada la demanda de la economía mundial, la im-

portancia para el uso industrial que ellos tienen y el impacto en los ciclos de innovación

científica y tecnológica. Esta disputa global por los recursos naturales estratégicos en-

cuentra diferentes formulaciones y visiones desde los países hegemónicos y los cen-

tros del poder mundial, por una parte, y desde los países y regiones que desarrollan una

estrategia de gestión soberana de estos recursos naturales estratégicos, por otra.

Como se ha dicho en la sesión inaugural y como se señala a través de diferentes

informes elaborados en la CEPAL en los últimos años sobre la potencialidad de los

recursos naturales en América de Sur y en el informe de la OLADE sobre energía y

1 Asesora de la Secretaría General de la UNASUR. Profesora del Departamento de Ciencia

Política de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Los recursos naturales y la geopolítica de la integración suramericana

34 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

las potencialidades de la región, América Latina es un centro fundamental en este

proceso de disputa global. Voy a mencionar aquí algunos elementos para entender

cómo es que se construyen estos pensamientos estratégicos. Por un lado el pensa-

miento estratégico de los Estados Unidos y por otro lado la política china para Amé-

rica Latina son dos espacios importantes que impactan en las acciones, las políticas

y las formas de gestión de los recursos naturales en nuestra región.

Esto que les voy a presentar ahora es una fuente oficial. Se trata del plan de ciencia

y tecnología 2007-2017 producido por el servicio geológico de los Estados Unidos.

Por lo tanto es un plan vigente y que va a orientar todas las inversiones que este país

realiza en ciencia, tecnología, innovación y formación de científicos en instituciones

académicas y no académicas. Además, debo destacar que este plan fue elaborado

por un conjunto de investigadores seniors, especializados en diferentes áreas de co-

nocimiento, desde las ciencias básicas o exactas hasta las ciencias sociales y huma-

nas. Un equipo de más de cien investigadores produjo poco más de cien páginas

que pueden ser accesibles a cualquiera que quiera conocer con un poco más de

profundidad esta fuente.

En la introducción de este documento se dice lo siguiente: «Durante la próxima dé-

cada el gobierno federal, la industria y otros sectores necesitarán de una mejor com-

prensión de la distribución nacional, global, origen, uso y consecuencias del uso de

estos recursos para dirigir asuntos relacionados a la seguridad nacional, la gestión de

los suministros internos de la nación, la prevención de necesidades futuras así como

anticipar y liderar cambios en los patrones de uso, facilitar la creación de nuevas in-

dustrias y asegurar el acceso a suministros apropiados».

Es decir que en la introducción de un documento que consiste en el plan de cien-

cia y tecnología de los Estados Unidos para una década se manifiesta que el acceso

a los recursos naturales es una cuestión de seguridad nacional. En el plan de seguri-

dad 2010, en la página 22, se afirma: «Para responder a la evolución de las priorida-

des nacionales el servicio geológico de Estados Unidos debe reflexionar y perfec-

cionar periódicamente su orientación estratégica […]. El desarrollo de esta estrategia

de ciencia se produce en un momento de tendencias globales que tienen impor-

tantes implicaciones para la ciencia natural. El surgimiento de una economía mun-

dial afecta la demanda de todos los recursos». Quizás el siguiente es el trecho más

importante de esta cita: «el uso y la competencia por los recursos naturales en es-

cala global y las amenazas naturales a estos recursos tienen el potencial de impac-

tar la capacidad de la nación para sustentar su economía, su seguridad nacional, la

calidad de vida y el ambiente natural».

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 35

Es decir que se refuerza la idea de que el acceso y la gestión de estos recursos natu-

rales impactan en la seguridad nacional. Todos sabemos que cuando a algún factor

se le da el estatus de impactar en la seguridad nacional ese factor tiene la capacidad

de poner en tensión todas las fuerzas del Estado para conseguir aquello que garantiza

la seguridad nacional, desde el ámbito diplomático hasta el ámbito de la defensa y

militar inclusive.

En lo que concierne al Plan de Seguridad 2010, también en la página 22 se dice lo

siguiente: «Estados Unidos debe reservarse el derecho de actuar unilateralmente si

fuera necesario para defender la nación y nuestros intereses, pero también vamos a

tratar de cumplir con las normas que rigen el uso de la fuerza. Al hacerlo, fortalece a

aquellos que actúan en consonancia con las normas internacionales mientras que

aísla y debilita a aquellos que no lo hacen».

Es decir que el acceso a los recursos naturales estratégicos es para los Estados Uni-

dos una cuestión de seguridad nacional. Para garantizar este acceso, que representa

una cuestión de seguridad nacional, los Estados Unidos se reservan el derecho de

actuar unilateralmente si fuese necesario. Los datos empíricos muestran que gran

parte de estos recursos naturales que se constituyen en garantía de la seguridad na-

cional están fuera del territorio continental y de ultramar de los Estados Unidos. Por lo

tanto, el acceso a estos recursos se realiza ahí donde las grandes reservas se localizan.

Y América del Sur, al igual que Sudáfrica, al igual que el continente africano, al igual

que otras regiones del mundo, representa una región extremadamente importante

por la dimensión de las reservas de recursos naturales considerados estratégicos.

Bajo el título «El fortalecimiento de la capacidad nacional: Un total enfoque de go-

bierno», en la Estrategia de Seguridad Nacional 2010, aprobada por el presidente

Obama y por lo tanto todavía en vigencia, queda claro que este pensamiento estraté-

gico articula toda la capacidad de acción del Estado estadounidense: «Para tener éxi-

to debemos actualizar, equilibrar todas las herramientas del poder estadounidense y

trabajar con nuestros aliados y socios para que hagan lo mismo. Nuestras Fuerzas

Armadas deben mantener su superioridad convencional y siempre cuando existan ar-

mas nucleares nuestra capacidad de disuasión nuclear. Sin dejar de mejorar su capa-

cidad para derrotar las amenazas asimétricas y preservar el acceso a los bienes co-

munes y fortalecer a los socios. Debemos integrar nuestro enfoque de seguridad de

la patria con nuestro enfoque más amplio de seguridad nacional».

Creo que estas citas tomadas de estos documentos oficiales nos ayudan a tener una

idea clara de cómo es que se plantea y se construye este pensamiento estratégico,

que va a guiar desde el plan de ciencia hasta las políticas y las acciones militares de

36 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

este país en relación con lo que considera un elemento fundamental para garantizar

la seguridad nacional, que es el acceso a recursos naturales estratégicos. Nos parece

importante señalar estos elementos porque América del Sur, América Latina de mane-

ra más amplia y podríamos inclusive referirnos al sur del planeta, que tiene esta vaste-

dad de recursos naturales, tienen un papel muy importante en este proceso. Desde mi

punto de vista, es fundamental que tengamos en cuenta cuál es la dinámica de esta

geopolítica mundial, cómo ella se va reconfigurando, reelaborando, realineando, para

que nuestra región pueda adoptar las mejores decisiones y construir una visión co-

mún, avanzar así en la elaboración de una estrategia para poder tener impacto en el

escenario mundial y en la reelaboración de este sistema mundial como un todo.

Finalmente, para poder reestructurar este plan estratégico desde las propias fuentes

en el caso de los Estados Unidos, me voy a referir a seis ejes estratégicos que plantea

el Plan para el Desarrollo Científico y Tecnológico para la década 2007-2017. Este

plan de ciencia no es un plan abstracto, es un plan de ciencias articulado con los inte-

reses más generales de la nación y orgánicamente articulado, que se va a desarrollar

en los demás ámbitos de la acción política, económica y militar de los Estados Unidos.

En primer lugar se coloca el eje estratégico: «Entender los ecosistemas y prever sus

cambios para asegurar el futuro económico y ambiental de la nación». En segundo

lugar encontramos el eje «Verificar la variabilidad del cambio de clima registrando y

evaluando sus consecuencias». Estos dos primeros ejes tienen poco que ver con la

posibilidad de preservar, prever los ecosistemas y la biodiversidad. Por el contrario, y

sobre todo, la dimensión estratégica tiene que ver con el hecho de acceder a lugares

de gran concentración de biodiversidad y de ecosistemas. Significa acceder a la ma-

teria prima de la producción científica y tecnológica más importante que la Humani-

dad está desarrollando en este momento, que son las investigaciones en genética y

biotecnología.

Tenemos dos grandes proyectos científicos de envergadura planetaria en este mo-

mento. Uno es el proyecto del acelerador de partículas a través de un avance muy

grande de las investigaciones en la física de partículas, que pretende reproducir el

momento mismo de la reproducción de la materia y la explosión que dio origen al

Universo. El otro está relacionado con las investigaciones en genética y biotecnología

que están produciendo nuevos materiales e incluso nuevas formas de vida. En el 2010

un grupo de científicos en los Estados Unidos consiguió producir un nuevo tipo de

bacteria en laboratorio, que es sintética. Una bacteria es una forma simple de vida,

pero el hombre está siendo capaz de producir nuevas formas de vida en laboratorio y

esto es el inicio de un nuevo momento en el avance científico y tecnológico de la

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 37

Humanidad. Qué significa el intercambio de esta bacteria producida en laboratorio

con los demás organismos naturales del planeta no se puede prever. Pero lo que si

podemos prever es que la Humanidad está avanzando hacia la gestión de la propia

vida y hacia la capacidad de producir nuevas formas de vida. Entonces, acceder a es-

pacios de alta concentración de biodiversidad es acceder a la materia prima para es-

tos grandes avances. Este es el sentido, desde el punto de vista estratégico, que en-

cierran estos dos primeros ejes estratégicos.

En tercer lugar está el eje «Energía y minerales para el futuro de América, propor-

cionando una base científica para la seguridad de los recursos, la salud del medio

ambiente, la vitalidad económica y el manejo de la tierra». En cuarto lugar, está el eje

relacionado con «desarrollar un programa nacional de evaluación de peligros, riesgos

y resistencias para garantizar la salud a largo plazo y la riqueza de la nación». El quinto

eje tiene que ver con «entender el medio ambiente y la vida en el mar, la salud huma-

na a través de un sistema que identifique los riesgos del medio ambiente para la salud

pública en América». Por último, el sexto eje, que también encierra una importancia

estratégica, es la «elaboración de un censo de agua en los Estados Unidos para cuan-

tificar, prever y asegurar el agua dulce para el futuro de América».

Los recursos hídricos en el planeta encierran una dimensión extremadamente es-

tratégica. Tenemos países cuyo escenario futuro y no de muy largo plazo es la posibi-

lidad de tener graves crisis de abastecimiento de agua dulce, debido al consumo in-

tensivo de sus propias reservas. Y hay otras regiones, como la nuestra, América del

Sur, con casi el 30% de los recursos hídricos del planeta y una capacidad de recupe-

ración de estas reservas de agua dulce superior al 30%, que representan una gran

posibilidad para aquellas regiones y países que sufren la escasez de este recurso. En-

tonces, lo que proponemos sobre la base de un enfoque geopolítico es que desarro-

llemos un análisis de estas reservas de recursos hídricos a nivel planetario.

Los datos empíricos muestran que los recursos naturales estratégicos significan

para un país como los Estados Unidos una cuestión de seguridad nacional y que se

encuentran fundamentalmente fuera de su territorio continental y de ultramar. El grá-

fico 1 ha sido producido por el servicio geológico de los Estados Unidos con datos

del año 2013. En la columna de la izquierda tenemos los minerales estratégicos.

En la columna de la derecha figuran los países de donde provienen los minerales es-

tratégicos y las barras azules representan el nivel de dependencia de importaciones en

relación con estos recursos minerales. En relación con el primer grupo, que representa

casi un tercio del total de estos minerales estratégicos, los Estados Unidos dependen

del 99 al 100% de las importaciones. En el segundo grupo hay una dependencia del 50

38 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

Materia primaArsénicoAsbestoBauxita y alúminaCesioFluoritaGrafito (natural)IndioManganesoMica NiobioCuarzo (industrialRubidioEscandioEstroncioTantalioTalioTorioVanadioItrioGalioGemasBismutoIodoDiamantes (polvo)AntimonioGermanioPotasaRenioRoca (volumen)PlatinoTitanio concentradoCobaltoGranate (industrial)BarioZincEstañoCarburo de silicio (crudo)TurbaPaladioPlataCromoNíquelCompuestos de magnesioTitanio esponjosoTungstenoSilicioCobreMica en escamas (natural)Nitrógeno (fijo) - AmoníacoVermiculitaAluminioPlomoMetal de MagnesioSalPerlitaAzufreHierro y aceroTalcoBerilioYesoDesechos de hierro y aceroCementoPiedra pómez

Porcentaje 100100100100100100100100100100100100100100100100100100100999991918885858280807979767675747372666058504847454140363636302825252220181312119875

Principales fuentes de importación (2009-2012)Marruecos, China, BélgicaCanadá, BrasilJamaica, Brasil, Guinea, AustraliaCanadáMéxico, China, Sudáfrica, MongoliaChina, México, Canadá, BrasilCanadá, China, Japón, BélgicaSudáfrica, Gabón, Australia, GeorgiaChina, Brasil, Bélgica, IndiaBrasil, CanadáChina, Japón, RusiaCanadáChinaMéxico, Alemania, ChinChina, Alemania, Kazajistán, RusiaAlemania, RusiaIndia, FranciaCanadá, República Checa, Rep. de Corea, AustriaChina, Japón, Austria, FranciaAlemania, Gran Bretaña, China, CanadáIsrael, India, Bélgica, SudáfricaChina, Bélgica, Gran BretañaChile, JapónChina, Irlanda, República de Corea, RumaniaChina, México, Bélgica, BoliviaChina, Bélgica, Rusia, BoliviaCanadá, Rusia, Israel, ChileChile, Polonia, AlemaniaChina, Brasil, Italia, TurquíaAlemania, Sudáfrica, Gran Bretaña, CanadáSudáfrica, Australia, Canadá, MozambiqueChina, Noruega, Rusia, FinlandiaAustralia, India, ChinaChina, India, MarruecosCanadá, México, PerúPerú, Bolivia, Indonesia, MalasiaChina, Sudáfrica, Holanda, RumaniaCanadáRusia, Sudáfrica, Gran Bretaña, NoruegaMéxico, Canadá, Polonia, PerúSudáfrica, Kazajistán, Rusia, MéxicoCanadá, Rusia, Australia, NoruegaChina, Brasil, Canadá, AustraliaJapón, Kazajistán, ChinaChina, Bolivia, Alemania, PortugalRusia, Brasil, Canadá, SudáfricaChile, Canadá, Perú, MéxicoCanadá, China, India, FinlandiaTrinidad y Tobago, Canadá, Rusia, UcraniaSudáfrica, China, BrasilCanadá, Rusia, China, MéxicoCanadá, MéxicoIsrael, Canadá, ChinaCanadá, Chile, México, BahamasGreciaCanadá, México, VenezuelaCanadá, México, República de Corea, BrasilChina, Canadá, Pakistán, JapónRusia, Kazajistán, China, MéxicoCanadá, México, EspañaCanadá, Japón, Italia, SudáfricaCanadá, República de Corea, China, MéxicoGrecia, Islandia, México, Monserrat

Gráfico 1 - Vulnerabilidad de los Estados Unidos en relación a minerales estratégicos seleccionados - 2013

Fuente: U.S. Net Import Reliance, 2013.

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 39

al 98% y aproximadamente se trata también de 20 minerales estratégicos. Y en el tercer

grupo hay una dependencia de hasta 50% de importaciones desde otros países.

Si se analiza de dónde provienen estos minerales estratégicos, comprobamos que la

primera fuente es China, y la segunda fuente son los países de América Latina y parti-

cularmente los de América del Sur. Hay una presencia importante de Canadá, que en

muchos casos aparece como país que exporta estos recursos minerales para los Es-

tados Unidos, pero las fuentes son minas suramericanas y latinoamericanas.

Este documento es importante para los Estados Unidos porque les permite medir

año a año. Cada mes de septiembre se actualizan los nuevos datos de los últimos

doce meses relativos al nivel de vulnerabilidad de los Estados Unidos en relación a

estos minerales estratégicos.

Verán que en esta clasificación (gráfico 2) se han utilizado tres criterios: total vulne-

rabilidad 99 al 100%, alta vulnerabilidad de 50 al 98% y vulnerabilidad moderada hasta

49%. En el primer grupo tenemos minerales tan importantes como el niobio, cuyas

principales reservas están en el Brasil (cerca del 96 a 98%). Se trata de un mineral fun-

damental porque tiene la característica de que con él se pueden producir aleaciones

de gran durabilidad, gran resistencia a la corrosión y gran resistencia como aleación

Total vulnerabilidad99-100%

Alta vulnerabilidad50-98%

Vulnerabilidad moderadaHasta 49%

arsénico; asbesto; bauxita;

cesio; fluorita; grafito, indio;

manganeso; mica; niobio

(o columbio); cristal de cuarzo;

tierras preciosas; rubidio;

estroncio; tantalio; talio; torio;

vanadio; litrio, galio;

piedras preciosas.

antimonio; bismuto;

germanio; platino; barita;

estaño; renio; diamante; piedras

dimensionadas; zinc; cobalto;

potasio; concentrados de

mineral de titanio; titanio

(esponja); plata; tungsteno;

turba.

paladio; nitrógeno; cromo;

vermiculita; diamante (polvo

y arena); metal de magnesio;

compuestos de magnesio;

silicio (ferro-silicio); cobre;

perlita; yeso; sal; aluminio;

níquel; mica (residuos y

escamas); cemento; hierro

y acero; azufre; piedra pómez;

berilio; cal (lime); piedras

(molida); fosfato de roca.

Gráfico 2 - Vulnerabilidad de los Estados Unidos en relación a minerales estratégicos

40 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

metálica. Por lo tanto, es un mineral que se usa intensivamente en la industria aeroes-

pacial y naval. En el segundo grupo se encuentran minerales tan relevantes como el

litio. Es importante que en cada caso seamos capaces de analizar el uso industrial, el

uso científico tecnológico de cada uno de los recursos que tiene nuestra región para

poder dimensionar el real potencial estratégico, no solo para la región, sino para el

sistema mundial en su conjunto.

El gráfico 3, que se produjo en el ámbito de una investigación que viene realizando la

Secretaría General de la UNASUR de las potencialidades de los recursos naturales es-

tratégicos de UNASUR y de América Latina, muestra la importancia de nuestra región

en relación con minerales estratégicos seleccionados. Es muy evidente el gran impac-

to que tienen las reservas de América del Sur en el conjunto de las reservas mundiales.

En primer lugar el niobio, en segundo lugar el litio, en tercer lugar el yodo, etcétera.

El gráfico 4 se confeccionó para empezar a medir lo que pueden ser procesos de

explotación de recursos naturales estratégicos en el ámbito de la minería metálica.

Las barras representan las reservas y las líneas rojas la producción. Se trata de una

maqueta de gráfico, porque en realidad deberíamos tener tanto producción como

reservas correspondientes al mismo año, pero aquí tenemos las reservas del 2013 y la

producción del 2010. Sin embargo, el nivel de reservas no varía mucho entre un año y

otro, a menos que haya una gran inversión en labor prospectiva.

Pero lo que queríamos mostrar es lo siguiente: tomemos el caso de algunos mi-

nerales que están produciendo mucho más de lo que permitiría la posición que la

región tiene en reservas. Por ejemplo, el caso del yodo. Estratégicamente los países

se reservan la posibilidad de producir apenas o hasta el máximo de la posición que

ellos tienen en relación a sus reservas, como es el caso de China. China tiene una

gran reserva de cobre, tiene casi un tercio a nivel planetario, y sin embargo tiene

70% de déficit en relación a la demanda de su consumo interno. China prefiere

abastecer ese 70% de déficit a partir de exportaciones de otros países –es el caso

de Chile y de Perú en América del Sur– que avanzar hacia un proceso de sobrepro-

ducción de sus propias reservas y esto es una cuestión estratégica, así que se ma-

neja en el ámbito de la política china. El siguiente (gráfico 5) es un gráfico que com-

para las reservas de las regiones del sur en relación con los minerales estratégicos

seleccionados.

Aquí observamos las reservas de China, las reservas de América del Sur, las de Aus-

tralia y las de Sudáfrica. Este gráfico podría ayudarnos a pensar, por ejemplo, en la

importancia de avanzar hacia una estrategia de los países del sur en relación a la ges-

tión de los recursos naturales.

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 41

Gráfico 3 - Reservas de minerales estratégicos de América Latina y Caribe, China y EUA en relación a las reservas mundiales - 2011 (datos expresados en porcentajes)

América Latina y Caribe China EUA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del U.S Geological Survey, 2012, “Mineral commodity sum-

maries 2010” y Boletín Minero, nº 133, Ministerio de Minería y Metalúrgica de Bolivia

Niobio

Litio

Yodo

Tantalo

Renio

Plata

Cobre

Selenio

Estaño

Bauxita

Níquel

Mineral de Hierro

Boro

Oro

Molibdeno

Plomo

Manganeso

Antimonio

Zinc

Telurio

Cadmio

Bismuto

Cobalto

Titanium (Ilmenite y Rutile)

Magnesio (compuesto)

Potasa

Grafita

Barita

Tungsteno

Roca de Fosfato

Tierras Preciosas

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4

3

16

5

11

3

4

15

4 6

43 27

7

53

17

15

14 6

75

22

6

2 1

71

42

5

5 2

1250

16 7

2

58

31

14 4

19

5

1

31

61

42 | DEFENSA Y RECURSOS NATURALES

En la Conferencia sobre Recursos Naturales y Desarrollo Integral que desarrollamos

en Río de Janeiro en mayo de 2013 hubo una propuesta explícita de que nuestra re-

gión avanzara hacia la conformación de una asociación de países exportadores de

minerales. Y esa propuesta incluso fue reelaborada en la propia conferencia a partir

de la opinión de Samuel Pinheiro Gimaraes, secretario ejecutivo del Ministerio de Re-

laciones Exteriores del Brasil, quien afirmaba: «Es verdad, es necesario avanzar a la

organización de estas asociaciones, pero hagámoslo por mineral, porque cada mine-

ral encierra una complejidad que debe ser tenida en cuenta en el momento de las

negociaciones a nivel global». Es una propuesta que ha quedado formulada y que

integra el conjunto de proposiciones que se vienen recogiendo en estas reuniones

para discutir el tema estratégico que la Secretaría General desarrolla desde hace casi

dos años.

Gráfico 4 - América del Sur: Reservas 2013 y Producción 2010 de Minerales estratégicos(datos expresados en porcentajes)

Reservas Producción

An

tim

on

io

Bau

xita

Bis

mu

to

Bo

ro

Cad

mio

Co

bal

to

Co

bre

Est

año

Gra

fita

Iod

o

Liti

o

Mag

nes

io

Min

eral

de

Hie

rro

Mo

libd

eno

Nio

bio

(Co

nte

nid

o)

Nio

bio

(Pes

o B

ruto

)

Níq

uel

Ou

ro

Pla

ta

Plo

mo

Ren

io

Ro

cha

Fosf

óri

ca

Sele

nio

Tan

talu

m (C

on

ten

ido

)

Tan

talu

m (P

eso

Bru

to)

Tie

rras

Rar

as

Tit

anio

Tun

gst

eno

Zin

c

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

17,22

14,11

3,13

19,52

11,00

1,19

39,12

28,98

0,47

23,68

95,93 95,35

95,35

3,58

19,41

25,00

11,47

16,73

40,56 38,78

10,67

1,630,03

6,62

1,66

9,60

58,67

58,6753,80

DEFENSA Y RECURSOS NATURALES | 43

Gráfico 5 - Reservas de mineral de América del Sur, Sudáfrica, China y Australia en relación a las reservas mundiales (datos expresados en porcentajes)

Litio

Niobio (peso bruto)

Niobio (contenido)

Tantalum (peso bruto)

Tantalum (contenido)

Renio

Plata

Cobre

Selenio

Estaño

Molibdeno

Yodo

Boro

Mineral de hierro

Antimonio

Ouro

Bauxita

Níquel

Cadmio

Plomo

Zinc

Titanio

Magnesio

Bismuto

Tungsteno

Rocha fosfórica

Cobalto