Criollos, mestizos y mulatos: Identidades novohispanas en los relatos de viaje.

Transcript of Criollos, mestizos y mulatos: Identidades novohispanas en los relatos de viaje.

Criollos, mestizos y mulatos: Identidades novohispanas en los relatos de

viaje.

Carlos Federico Campos Rivas, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey Campus Monterrey.

La presente investigación ha emergido como parte de un esfuerzo por la

reivindicación y defensa de la relevancia del fenómeno de castas en el estudio del

período virreinal. Para perseguir dicho objetivo se ha seleccionado un corpus de

relatos de viaje de la época, en los que se recogió testimonio sobre la distinción de

castas en la Nueva España, abarcando un período que comprende los siglos XVII,

XVIII y XIX.

En recientes años la investigación académica del fenómeno de castas ha

determinado la inexistencia de un sistema de castas análogo a un régimen racial

pragmático e inflexible, mientras que este juicio ha permitido desembarazar al

estudio de un error de interpretación, también le ha puesto en una situación

desventajosa que podría obstaculizar futuras líneas de investigación. Este caso se

puede identificar en la reciente obra La sociedad novohispana: estereotipos y

realidades de Pilar Gonzalbo y Solange Alberro en la que se determina que las

castas han supuesto una trampa a los investigadores que resultó siendo confusa y

malinterpretada1.

En realidad el concepto de castas constituye en sí mismo un fenómeno de

relevancia histórica en el entorno ideológico, y en consecuencia debe de

estudiarse como tal. Tratar de establecer equivalencias entre las ficciones

genealógicas de las castas y el pragmatismo legal y operativo del régimen virreinal

resulta una tarea vacía y destinada a fracasar, el legado de este concepto debe de

buscarse en las manifestaciones artísticas y culturales de la sociedad y los

visitantes del virreinato.

En consecuencia esta investigación parte del presupuesto que establece la

inexistencia del sistema de castas, reconociendo que efectivamente en el período

1 (Gonzalbo, “La trampa de castas”, p. 154).

virreinal la clasificación pigmentocrática resultaba inviable, no solamente por la

engañosa naturaleza del fenotipo humano, sino también por la ausencia de

registros claros y congruentes sobre la genealogía de la población2. A pesar de la

legislación existente en torno a la categorización de castas en la sociedad

virreinal, la realidad fue mucho más compleja, siempre se presentaron

excepciones y flexibilidad frente al mosaico racial novohispano, el cual resultó ser

inmanejable de acuerdo a la concepción mecanicista del linaje y la casta.

En la vida cotidiana de los novohispanos el concepto de casta era un

elemento ideológico, una concepción manejada por las elites que conformaba

parte de su imaginario sobre la sociedad. No siempre se hablaba de ser español

en un sentido ontológico, sino que se hablaba de ser tenido por español en un

sentido pragmático, lo que significaba ser miembro de la gente de razón, los

individuos occidentalizados que vestían a la usanza europea, hablaban el

castellano y se consideraban aptos para las ciencias y las artes. A partir de este

concepto se construía una otredad compuesta por la gente de castas, la gente

mestiza (en un sentido genérico) y de linaje quebrado, aquellas masas

poblacionales que se encontraban mezcladas confusa e indiferentemente y que

abarrotaban las ciudades novohispanas3.

Teniendo conciencia de estos elementos, la presente investigación acepta

la inoperancia e inviabilidad del sistema de castas, pero simultáneamente

reconoce la existencia de un discurso de castas que formó parte de la mentalidad

de un amplio sector de la población novohispana. La trascendencia y legado de

este discurso se puede estudiar a través de numerosas fuentes documentales de

la época, entre los que se encuentran: archivos parroquiales, libros científicos del

2 El factor de la falibilidad de la apariencia física y la identificación de casta ha sido estudiado por Ann Twinman quien ha identificado a este fenómeno como una fuente de frustración entre los criollos que buscaban cerrar filas y marginar a los grupos mezclados bajo las etiquetas de pardos, zaramullos etc. Esta coyuntura demuestra con claridad el desfasamiento e incongruencia entre el discurso de castas y su inexistente aplicación pragmática. (Twinman, “Repensando las reformas sociales”, pp. 6-7). 3 (Alberro, Del gachupín, p. 38)

siglo XVIII (cientificismo racial), la pintura de castas, literatura satírica (Ordenanzas

del baratillo) y el relato de viaje.

El relato de viaje como ventana al discurso de castas.

Como ya se mencionó en la introducción, el presente trabajo parte de la idea de

un discurso de castas novohispano que se plasmó en diversas fuentes del período

virreinal. El caso particular del relato de viaje es de especial importancia pues

provee el testimonio de extranjeros que visitaron el virreinato y apreciaron la

existencia de una distinción social de naturaleza pigmentocrática, además de

haber sido testigos de dicha situación, la consideraron lo suficientemente relevante

e interesante como para incluirla en su narrativa.

La similitud y replicas apreciables entre los diversos autores de relato de

viaje pueden ser interpretadas desde dos frentes: el primero supondría que

efectivamente los estereotipos de castas se reflejaban con claridad en la escena

urbana virreinal, el segundo diría que los autores simplemente recogían el

testimonio de aquellos novohispanos con quienes se entrevistaban y que entonces

le asumían como una realidad incuestionable. Cualquiera que fuese el caso,

ambas explicaciones son congruentes con la existencia de un discurso de castas

que se encontraba presente en la mentalidad de las elites novohispanas.

Para realizar este análisis se han seleccionado las obras (en orden

cronológico): A new survey of the West Indies (1648) de Thomas Gage, Viaje a la

Nueva España de Giovanni Gemelli Careri, Diario del viaje a la Nueva España de

Francisco de Ajofrín, y el Ensayo político del reino de la Nueva España de

Humboldt. Sobre este último hay que aclarar que se trata de una obra de carácter

científico, que Humboldt publicó como parte de sus hallazgos en la expedición que

realizó por América a principios del siglo XIX.

La presencia de Thomas Gage en tierras novohispanas se extendió en el

período 1625-1637, Gemelli Careri llegó a la Nueva España en 1697, el viaje de

Ajofrín se realizó en 1763 y finalmente la estadía de Humboldt se realizó en 1803.

Esta selección incluye el trabajo de un inglés (Gage), un italiano (Gemelli Careri),

un español peninsular (Ajofrín) y un alemán (Humboldt) y se extiende en un

espacio temporal de casi doscientos años, abarcando los siglos XVII, XVIII y XIX.

Se trata de una muestra representativa y heterónoma que permite con seguridad

establecer la presencia e importancia del fenómeno de castas en el imaginario

virreinal.

Sin caer en la artificiosidad de las castas barrocas (No te entiendo, tente en

el aire, chino cambujo etc.) la presente investigación busca identificar tres

identidades muy bien definidas en el relato de viaje: los criollos o españoles

americanos4, los mestizos y los mulatos. El resto de la población que se podría

agrupar bajo la categoría de gente de castas o zaramullos (en términos de la

época) mantiene un perfil bajo dentro de este tipo de fuentes, y por lo general su

mención es circunstancial y mínima.

“A la fama de la mina se juntó gran chusma de léperos, zaragates y zaramullos,

como sucede siempre que hay alguna bonanza, y aunque eran cerca de dos mil,

para nadie faltaba que comer y que beber, por la gran bizarría del mulato […]”

(Ajofrín, Diario del viaje, pág. 130)

Con el análisis de cada uno de estos grupos se pretende definir patrones,

estereotipos y actitudes que permiten establecer y demostrar la existencia del

discurso de castas. La reproducción de este conjunto de ideas sobre genio, figura

y costumbres asociados a cada uno de los diversos grupos sociales

novohispanos, refleja la naturaleza ideológica del fenómeno de castas y su

relevancia para la comprensión de la Historia novohispana.

Criollos.

En el período virreinal se llamó criollos a los hijos de europeos nacidos en

América, aunque inicialmente la distinción se marcó solamente a partir del simple

gentilicio, con el discurso del tiempo la separación entre criollos y peninsulares se

tornó en un fenómeno complejo que abarcó implicaciones de poder, estatus,

4 Haciendo énfasis en que los españoles americanos no eran considerados como gente de castas en sentido estricto, dado que su linaje era teóricamente puro. Sin embargo como se podrá ver en la presente investigación, si existió una distinción discursiva y operativa entre peninsulares y criollos que fue plenamente documentada en el relato de viaje.

posición y pureza. Desde el siglo XVI se pueden rastrear fuentes que identifican

un supuesto proceso de degeneración en los criollos, determinando que su linaje

se encontraba invariablemente corrompido por las condiciones ambientales de

América.

“Pero ya me parece que oigo dos replicas contra lo dicho en esta solución. La

primera que si fuera verdadera y cierta la causa que hemos dado, porque los Indios

no tienen barbas, hiciera el mismo efecto en los hijos de Españoles que nacen en

aquella región, a quien llaman Criollos; los cuales gozan del mismo cielo, de un

mismo aire, y constelación, y del mismo temperamento que gozan los Indios. A

esta replica digo lo mismo que respondo a la objeción arriba puesta; conviene

saber, que como los Indios fueron perdiendo los pelos de las barbas por la

complexión y disposición que fueron adquiriendo en aquella tierra y región; así

acontecerá a los hijos de Españoles por discurso de tiempo, y pasando muchos

años.” (García, Origen de los indios, p. 152)

Este tipo de aseveraciones comenzó a enraizarse profundamente en la

mentalidad de los europeos y ayudaría a acentuar el cada vez más visible

distanciamiento entre criollos y peninsulares en el entorno novohispano. El relato

de viaje ha dejado un excepcional testimonio sobre esta distinción, haciendo

énfasis en el resentimiento, e incluso odio, que ambos grupos se llegaron a

profesar, reconociendo implícitamente la existencia de una identidad criolla ya

totalmente separada de la de sus ancestros europeos.

El relato de Thomas Gage es especialmente enfático sobre la desventaja en

la que los criollos se encontraban frente a los peninsulares, señalando la

concentración de poder que éstos últimos ostentaban en el entorno virreinal. El

viajero inglés identificó la diferencia en estima y posición a la que se enfrentaban

los españoles americanos, e incluso se atrevió a asegurar que dicha coyuntura

podría facilitar una hipotética conquista inglesa de las colonias españolas en

América.

“Conviene advertir que en todos los estados de América pertenecientes a la corona

de España hay dos clases de habitantes, tan opuestos entre sí como en Europa lo

son los Españoles y los Franceses; a saber: los que han nacido en la metrópoli y

van a establecerse en aquellas regiones, y los que nacen allí de padres españoles,

y que los Europeos llaman criollos para distinguirlos de su clase. El odio que se

profesan unos a otros es tal, que me atrevo a decir que nada puede contribuir a la

conquista de la América tanto como esa división, siendo fácil ganar a los criollos, y

decidirlos a tomar partido contra sus enemigos, para romper el yugo, salir de la

servidumbre a que están reducidos, y vengarse de la manera rigurosa que los

tratan, y de la parcialidad con que se les administra la justicia, por el favor de que

siempre gozan los naturales de España.” (Gage, Nueva relación, pp. 16-17)

Aunque el testimonio de Gage puede tomarse como un simple panfleto

político, sesgado y con intereses ocultos, otros autores recogieron con particular

semejanza este tipo de situaciones en sus propios relatos. En el Viaje a Nueva

España del viajero italiano Giovanni Franceso Gemelli Careri, publicado

originalmente en 1708, hay un testimonio que incluso es más incisivo sobre esta

división. Así habló Gemelli sobre los criollos de la Ciudad de México:

“Tienen [Las mujeres criollas] mucha inclinación por los europeos (a quienes

llaman gachupínes) y con ellos (aunque muy pobres) más a gusto se casan que

con sus ciudadanos llamados criollos, aunque ricos; viendo a estos amantes de las

mulatas, de las cuales han mamado, junto con la leche, las malas costumbres. De

que al pasar alguno por las calles, le hacen burla, avisándose de tienda en tienda

con la expresión: él es. Y por eso, algunas veces, los españoles apenas llegados a

la ciudad, encolerizándose, les han disparado pistoletazos. En fin, ha llegado a tal

punto esta competencia, que odian a sus mismos padres porque son europeos.”

(Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 22)

Otro elemento de la identidad criolla que es identificable a través del relato

de viaje es su supuesta vanidad y deseo de emulación de las tradiciones,

costumbres y usanza europea, intentando incluso superarlas para reflejar

opulencia y abundancia. El registro de esta actitud se identifica como una práctica

social que se traducía a un deseo de distanciamiento entre el conjunto de

individuos tenidos por españoles y la otredad de la gente mezclada5. En una

5 Jorge Juan y Antonio de Ulloa recogieron con exactitud esta actitud en su obra : “Es de suponer que la vanidad de los criollos y su presunción en punto de calidad se encumbra a tanto que cavilan continuamente en la disposición y orden de sus genealogías, de modo que les parece no tienen que envidiar nada en nobleza y antigüedad a las primeras casas de España […] pero investigada parcialmente, se encuentran a los primeros pasos tales tropiezos que es rara la familia donde falte mezcla de sangre […]” (Ulloa & Juan, Noticias secretas, p. 417).

sociedad variopinta de fenotipos engañosos, la opulencia era un vehículo

legitimador para las elites coloniales que les permitía diferenciarse de los

zaramullos6.

Así las familias criollas más acaudaladas adoptaron un modelo de pureza

de sangre, defendiendo el orgullo de su nombre y mostrando su conexión con el

Viejo Mundo a través del esplendor, el lujo y la jactancia, una suerte de heráldica

fundamentada en la pigmentocracia. Francisco de Ajofrín habló de esta vanidad y

riqueza de costumbres con gran detalle en su obra, reflejando con claridad la

actitud y grandilocuencia con la que se manejaban las elites novohispanas frente a

la miseria e ignorancia de las masas populares.

“El trato, porte, vestido, usos y costumbres de las gentes nobles y primeras del

pueblo es en todo a la española, esmerándose en el culto divino, piedad cristiana,

honestidad grave, decencia caballerosa, urbanidad devota, con las demás

políticas, utilizando prendas propias de su carácter y nacimiento. La gente ínfima

del pueblo es la más soez, asquerosa y harapienta del mundo, afeando este borrón

toda la hermosura de esta gran fábrica.” (Ajofrín, Diario del viaje, p. 55).

En sintonía con el despliegue de los lujos económicos, los criollos también

adoptaron el desarrollo de las ciencias y las artes como uno de sus baluartes para

la defensa de su linaje. Como descendientes de europeos, los criollos se

consideraban aptos para el gobierno y las actividades cultas, y como tal

pretendieron ostentar el monopolio del conocimiento en universidades, bibliotecas

e instituciones. Esta situación quedó documentada en el Ensayo político del reino

de la Nueva España de Humboldt.

“Si en el estado actual de las cosas, la casta de los blancos es en la que se

observan casi exclusivamente los progresos del entendimiento, es también casi

sola ella la que posee grandes riquezas […] Los habitantes de las colonias, por una

refinada vanidad, han enriquecido su lengua, dando nombres a las más delicadas

variedades de colores, nacidas de la degeneración del color primitivo.” (Humboldt,

Ensayo político, pp. 242, 259)

6 Carlos López Beltrán señaló acertadamente que esta vanidad fue la misma que ayudó a complejizar el discurso de castas y la obsesión de clasificación de castas. La pureza de sangre se asumía como un elemento de prestigio social (López Beltrán, “Sangre y temperamento”, p. 296)

Cabe destacar que el área científica y académica fue especialmente una de

las más problemáticas para los criollos, dado que el reformismo Borbónico

promovió la apertura de nuevas instituciones como el Real Seminario de Minería,

el Real Jardín Botánico de la Ciudad de México y la Real Academia de las Bellas

Artes de San Carlos en las que los peninsulares acapararon los puestos titulares.

Los criollos fueron decididamente desplazados a puestos secundarios, sintiendo

que sus cualidades y credenciales habían sido despreciadas por el régimen7.

A pesar de que los criollos siempre se asumieron como españoles

americanos y defendieron su pureza a partir de la construcción del discurso de

castas, los europeos dudaron permanentemente sobre su capacidad y genio hasta

llegar en el siglo XVIII a reivindicar una teoría de la degeneración en el marco del

cientificismo racial. Se sentenciaba, desde un enfoque supuestamente científico,

que la calidad del aire, la alimentación, las condiciones climáticas y la influencia de

las constelaciones terminaban por degenerar a los individuos, y sin importar lo

puro que se tratase de conservar su linaje, las condiciones adversas en América

habrían de degenerar a la descendencia de los criollos de manera irreversible8.

Es evidente que todas estas acusaciones levantaron la ira de los criollos,

las elites científicas y académicas del virreinato reaccionarían con un movimiento

apologético para la reivindicación de su linaje. Esta reacción supone por si sola un

interesante tema de investigación que puede ayudar a explicar la radicalización del

discurso de castas hacia las últimas décadas del período virreinal, así como el

nacimiento del patriotismo mexicano que habría de convertirse en el sentimiento

emancipador del siglo XIX.

7 Sobre la frustración de los criollos frente al oficialismo Borbónico véase la Representación que hizo la ciudad de México al rey d. Carlos III en (Hernández y Dávalos, Colección de documentos, pp. 427-455). 8 Véase ““Los europeos que pasan a América degeneran, como lo animales; una prueba de que su clima no es favorable para el desarrollo tanto del hombre como del animal. Los Criollos, descendientes de europeos nacidos en América, aunque educados en las universidades de México, de Lima, y el Colegio de Santa Fe, nunca han producido un solo libro.”” (Pauw, Selections, p. 17).

Mestizos.

El producto de la unión de españoles e indias, puede ser considerado como la

casta mexicana por antonomasia, sin embargo en el período colonial la identidad

mestiza fue confusa y estuvo en continua evolución. Desde que Francisco

Cervantes de Salazar les denominó promiscuos (Es decir: mezclados confusa e

indiferentemente) y huérfanos en 1554,9 hasta que pasaron a convertirse en el

sector poblacional más numeroso de la Nueva España, los mestizos transitaron

por una transformación cultural en la que convergió el legado del México Antiguo y

el paradigma de la occidentalización traída por los europeos.

En el siglo XVI el mestizo era sinónimo de bastardía, producto de la relación

pecaminosa y como tal se encontró marginado de la nueva sociedad colonial,

remitiéndose a los colegios de huérfanos y a la piedad de los misioneros. Sin

embargo esta situación cambió rápidamente con la consolidación del virreinato y el

reconocimiento dogmático de los matrimonios entre españoles e indias, bajo este

nuevo orden los mestizos asumieron la identidad paterna en deferencia a la

tradición agnaticia europea. Dicha situación cambió nuevamente hacia finales del

siglo XVII y XVIII cuando la obsesión por la pureza de sangre se acentuó y las

máculas de mestizaje comenzaron a ser identificadas y tenidas por diferentes a las

del linaje puro de los españoles peninsulares y americanos.

Ya en el relato de Gage existe mención explícita de los mestizos,

describiéndoles como los hijos de europeos e indias. Bajo dicho testimonio resulta

curioso identificar la forma en la que el viajero inglés identificó en este tipo de

relaciones dos diferentes situaciones: las de los españoles pobres que no podían

acceder a mejor matrimonio, y las de tipo ilícito y adultero, en las que se culpa al

español de seducir y corromper la inocencia de las indias.

“[…] y como mil de los que llaman mestizos. Esa casta es la de los hijos de

Europeo y de India, y el número es tan crecido, porque hay varios Españoles

9 (Cervantes de Salazar, Diálogos, pp. 132-134)

pobres que se casan con mujeres del país, y otros que no se casan, sino que

hallan medio de seducir a las inocentes Indias.” (Gage, Nueva Relación, p. 174)

Aquí hay connotaciones importantes para comprender la identidad

discursiva del mestizo, comprometida entre la gallardía conquistadora del

progenitor y la naturaleza inocente y dócil del linaje materno. Gage no recogió

aquellos matrimonios entre españoles e indias caciques, las cuales provenían de

linajes nobles del México Antiguo y que eran poseedoras de tierras y cierta

riqueza10. Al hablar exclusivamente de un matrimonio venido a menos, o bien de

una relación ilícita, el inglés ya reflejaba los conceptos puritanos del linaje de

castas, estableciendo que el mejor matrimonio era aquel que se realizaba entre

iguales y que por lo tanto excluía el mestizaje.

La mención de mestizos en el relato de Gemelli Careri es circunstancial,

limitándose a señalarles como parte de la sociedad novohispana en casos

particulares pero sin llegar a hablar de su figura, genio o costumbres11. Caso

similar es el de Ajofrín, quien solamente los menciona al hablar sobre la

composición poblacional de los pueblos que visitó, lo que sin embargo denota la

existencia de una distinción clara y discursiva entre los españoles criollos y los

mestizos.

“Su vecindad se compone de muchas familias de españoles y gente blanca; de

igual número de mestizos, mulatos y otras naciones, con cerca de tres mil familias

de indios”. (Ajofrín, Diario del viaje, p.44)

Como queda patentado en la cita anterior, los mestizos ya no forman parte

del grupo de los “españoles y gente blanca”, sino que son agrupados con los

“mulatos y las otras naciones” que conforman el grueso de la población en la que

se incluían las demás castas. También cabe destacar que el orden de mención es

10 Sobre esta situación habló en el siglo XVIII el misionero Gumilla: “[…] Dejen de llorar las señoras españolas, y no se oiga más aquel ¡Ay de mí, que mi hijo se casó con una india! Debe primero averiguar si es el casamiento con india o con indiana. Si es con indiana, sepa que las hay muy blancas y muy señoras en muchas y muy populosas ciudades, villas y lugares, hijas de muy nobles familias de España, que han pasado y no dejan de pasar a las Américas. Si casó con India, no es el primero, ni es materia digna de tantas lágrimas, principalmente si casó con hija de algún cacique.” (Gumilla, El Orinoco, p. 86). 11 “El lunes 29 el virrey hizo ahorcar a cinco ladrones que fueron un español, un mestizo, un mulato y dos indios […]” (Gemelli Careri, Viaje, p. 105).

similar en estas fuentes, comenzando por los españoles, luego mestizos, mulatos,

demás castas y por último indios. Que los indios quedasen mencionados hasta el

final no supone que fuesen el grupo de menor estima, sino que teórica y

legalmente se encontraban circunscritos a la república de indios, mientras que los

españoles y demás castas se mimetizaban en las repúblicas de españoles12.

En el testimonio de Humboldt se puede encontrar ya una visión y

concepción científica sobre la naturaleza del mestizo, enfocándose en la

descripción de su figura de acuerdo al lenguaje y teoría del cientificismo racial.

Bajo esta nueva concepción de la distinción de castas, el mestizo es apreciado

como un estadio temporal entre el mestizaje y la recuperación de la blancura a

través de los procesos de purificación de sangre. Este bagaje determinaba que la

naturaleza del linaje buscaría siempre retornar a su estado primitivo de acuerdo a

la concepción mecanicista de la herencia genealógica.

“El hijo de un blanco, sea criollo o europeo, y de una indígena de color bronceado,

se llama Mestizo. Su color es casi perfectamente blanco, y su piel de una

transparencia particular. Su poca barba, manos y pies pequeños, una cierta

oblicuidad de los ojos, anuncian la mezcla de la sangre india, más bien que la

calidad del pelo.” (Humboldt, Ensayo político, p. 260).

Así se tendría que de español y mestiza daría castiza, y que de español y

castiza retornaría a español. Reconociendo lo anterior, se legitimaba el mestizaje y

la unión entre españoles e indias, permitiendo la macula de mestizaje como una

temporalidad que se podría borrar por medio de las ficciones genealógicas del

discurso de castas. Como tal, el mestizo siempre fue tenido en mucha mayor

estima que el mulato, presumiendo que el primero era dócil y sencillo, mientras

que el segundo era orgulloso y despejado13.

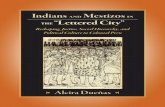

12 Como Mörner señaló, esta meticulosidad en la distinción y separación de los grupos sociales en casta responde a la idea de orden urbano construido en torno al concepto de república: “Trasladaba al nuevo mundo, “república”, como idea se refería a la fundación de ciudades españolas lo mismo que la concentración de los indios en centros de tipo europeo. Consecuentemente, para los españoles del siglo XVI, el vivir en “policía” confirme al “bien común” era, en primer lugar, vivir en “república”, es decir, llevar una vida urbana bien arreglada y ordenada. Los españoles de los siglos XVI y XVII estaban todos convencidos de la superioridad de la vida urbana” (Mörner, Estado, pp. 8-9) 13 Véanse figuras 1 y 2.

“En general se les tiene [A los mestizos] por mucho más dulces de genio que los

mulatos, que son los hijos de blancos y negras, y que se hacen distinguir por la

violencia de sus pasiones y por una particular volubilidad de lengua” (Humboldt,

Ensayo político, pág. 260)

Esta apreciación sobre el estereotipo y genio del mulato, nos lleva al

siguiente epígrafe, en el que se habrá de discutir sobre las visiones y testimonios

de los mulatos en el relato de viaje.

Mulatos.

Como ya quedó claro a través de las citas hasta ahora analizadas, los mulatos

ocuparon un sitio mucho menos privilegiado frente a los criollos y los mestizos, al

menos en el plano teórico del discurso de castas. Una multitud de fuentes,

testimonios y relatos de la época virreinal revelan una serie de acusaciones y

estereotipos adosados a la identidad del mulato, tenido por vanidoso, soberbio,

orgulloso, despejado, vicioso, sedicioso y violento. Todas estas concepciones

reflejan la comprometida situación del producto de la unión entre español y negra,

una relación fisiológica tenida por pecaminosa y antinatural, y cuya descendencia

era considerada como un híbrido en la misma forma en la que la mula nace de la

yegua y el burro.

“Y los Mulatos, aunque también por la misma razón se comprehenden en el

nombre general de Mestizos, tomaron este en particular, quando son hijos de

Negra, y hombre blanco, o al revés, por tenerse esta mezcla por más fea, y

extraordinaria, y dar a entender con tal nombre, que le comparan a la naturaleza

del mulo […]” (Sic) (Solórzano y Pereyra, 1736, pág. 217)

Los viajeros no tuvieron ningún reparo en reproducir estos estereotipos,

señalando la vanidad de los mulatos y su genio indócil. Esta serie de

apreciaciones sobre el genio del mulato, ratificaban la concepción de mala ralea

dentro de la que caían los afrodescendientes, situación que se agudizaba en los

zambos (Producto de negros e indias o viceversa). Cabe agregar que el discurso

de castas se construyó en torno a la marginación de los negros y sus

descendientes, tratando de disuadir a toda costa que los españoles se casaran o

copularan con mujeres negras14.

Gage reprodujo con gran riqueza de lenguaje la vanidad y ostentosidad con

la que las mulatas se conducían, luciendo joyas y ricas ropas que eran

consideradas ajenas a su condición inferior. Este testimonio, muy probablemente

exagerado, sirve como ejemplo de la perpetuación, reproducción y asimilación de

los estereotipos que formaron parte integral del discurso de castas, al cual se trató

constantemente de hacer pasar por una realidad absoluta sobre una sociedad

armónica y estamental.

“Hasta las negras y las esclavas atezadas tienen sus joyas, y no hay una que salga

sin su collar y brazaletes o pulseras de perlas, y sus pendientes con alguna piedra

preciosa. El vestido y atavío de las Negras y Mulatas es tan lascivo, y sus además

y donaire tan embelesadores, que hay muchos Españoles, aún entre los de

primera clase, que por ellas dejan a sus mujeres.” (Gage, Nueva Relación, p. 177)

Con peculiar similitud Gemelli Careri relató la llamativa conducción de los

mulatos en el virreinato. Además de hablar sobre las extravagantes vestimentas

de las mulatas y otras damas mestizas15, advirtió sobre la insolencia, orgullo y

osadía con que se comportaban, agregando que los españoles vivían en

constante temor sobre una posible insurrección de estos individuos.

Interesantemente el italiano señaló que se debía de controlar la entrada de negros

a la Nueva España, o de lo contrario podrían terminar adueñándose del reino,

reflexión que en lo superficial podríamos juzgar por falsa y alarmista.

14 La legislación del régimen Borbónico hizo especial énfasis en este asunto, desde la Recopilación de Indias: “Procúrese en todo lo posible que habiendo de casarse los Negros, sea el matrimonio con Negras. Y declaramos, que estos, y los demás que fueren esclavos, no queden libres por haberse casado aunque intervenga para esto la voluntad de sus amos.” (Recop. De Ind. Lib. VII tít. V l. 5)” Hasta la Pragmática sobre Matrimonios de 1776 “[…] no se entienda dicha pragmática con los mulatos, negros, coyotes e individuos de castas y razas semejantes tenidos y reputados públicamente por tales, exceptuando a los que de ellas me sirvan de oficiales en las Milicias o se distingan de los demás por su reputación, buenas operaciones y servicios […]” en (Gonzalbo, “La trampa de castas”, pp. 176-178). 15 “Las mestizas, mulatas y negras, que componen la mayor parte de México, no pudiendo usar manto, ni vestir a la española, y, por otra parte, desdeñando el traje de las indias, van por la ciudad vestidas de un modo extravagante: se ponen una como enagua atravesada sobre los hombros o en la cabeza, a manera de manto, que hace que parezcan otros tantos diablos.” (Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 63).

“Todos los negros y mulatos son muy insolentes y se toman nada menos que como

los españoles, a cuya usanza visten; y así también entre ellos se honran con el

título de capitán, aunque no lo sean […] Ha crecido en tan gran número esta

canalla de negros y de color quebrado (como dicen los españoles), que se duda de

que un día no se resuelvan, para hacerse dueños del país; si acaso no se pone

remedio, impidiendo la introducción de tantos negros por medio de los contratos.”

(Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España, p. 63)

En el relato de Ajofrín, ya en pleno siglo XVIII, se hace referencia a otras de

las características del estereotipo de los mulatos y su ralea: la ebriedad, los vicios

y la violencia. Con un lenguaje claramente despreciativo, Ajofrín relató el caso

particular de un mulato que acosaba las calles de Guanajuato, permaneciendo en

constante estado de ebriedad y reflejando siempre una actitud altiva que le había

ganado el desprecio y temor de los guanajuatenses.

Este relato tan claro y distintivo, puede considerarse hasta cierto punto una

suma de los prejuicios presupuestos de Ajofrín, aquellos transmitidos por los

novohispanos y finalmente la situación que verdaderamente presenció el

mencionado autor. Este conjunto de variables reflejó en el relato la existencia del

discurso de castas, y por medio de su difusión ayudó a reproducirlo y ratificarlo.

“Era éste un mulato desbaratado, y ebrio en tanto grado, que todo el día estaba

privado, excepto un solo día que se le halló en su juicio; pero en medio de su vicio

no le faltaba advertencia para dar disposiciones; traía siempre a su lado otro

mulato de fuerzas que le servía como de mayordomo y le cargaba al hombro

cuando le rendía la bebida, que no eran pocas veces.” (Ajofrín, Diario del viaje, p.

130).

Por último la obra de Humboldt no deja de lado el estereotipo negativo del

mulato, como ya se pudo ver en líneas anteriores, el alemán les tuvo por volubles

y violentos. Pero más que puntualizar en estos aspectos que ya han sido

identificados en los otros autores aquí estudiados, es importante profundizar en el

factor del discurso de castas que se puede apreciar con singular claridad en la

obra de Humboldt. El giro biológico del siglo XVIII sobre la concepción de pureza

de sangre y linaje queda claramente impresa en la visión del científico alemán16.

Aunque Humboldt determinó (en contra de lo comúnmente aceptado por el

discurso de castas17) que el proceso de blanqueamiento podía realizarse a partir

de la progenie del mulato, también agregó que solamente aquellas familias sin

mácula de sangre negra podían gozar de un pleno privilegio y prestigio social. Se

reconocía analógicamente la limpieza de sangre a partir de la ausencia de mala

ralea, así como en España se evitaba la unión con judíos y moros, en la Nueva

España el fenómeno se trasladaba a la categoría racial, evitando la unión con

africanos.

“Es claro que en un país gobernado por los blancos, las familias que se cree tienen

menos porción de sangre negra o mulata, son naturalmente las honradas. En

España es una especie de título de nobleza el no descender de judíos ni de moros;

en América la piel, más o menos blanca, decide de la clase que ocupa el hombre

en la sociedad.” (Humboldt, Ensayo político, p. 261).

Como se ha podido ver a través de la pluma de los autores aquí analizados,

el sitio y naturaleza de la población afromestiza fue una cuestión delicada dentro

del discurso de castas, no solamente por su condición de esclavos sino también

por los vicios asociados a su figura, genio y costumbres. Las elites novohispanas

concibieron el mencionado discurso en función a la exclusión y marginación de los

africanos y sus descendientes, concibiendo una sociedad estamental dividida en

función a la pureza y purificación de sangre. Solamente asumiendo lo anterior es

que se puede comprender la imagen negativa que se construyó y difundió en torno

a la identidad del mulato.

16 El concepto de “giro biológico” es de Hering Torres. Aunque el mencionado autor lo sitúa en el siglo XVII aquí se le sitúa en el siglo XVIII para reconocer el surgimiento del cientificismo racial y el bagaje paradigmático necesario para la legitimación de esta nueva concepción de la casta. (Hering Torres, “Limpieza de sangre”, p. 55). 17 “Al casarse la albina con un español, iluso, quizá desprevenido, dará a luz a un morenito que habrá traído, en un golpe de atavismo hereditario, de vuelta a la superficie epidérmica la tinción de sus ancestros. No importa cuán diluida, la sangre negra puede dominar y traer al mundo a este tornatrás o saltapatrás.” (López Beltrán, “Sangre y temperamento”, p. 297).

Conclusiones.

La presente investigación ha pretendido reivindicar la importancia y relevancia del

fenómeno de castas a través de la construcción del concepto de discurso de

castas. El relato de viaje ha sido empleado como fuente de la época para

demostrar la existencia, reproducción y difusión de dicho discurso en la mentalidad

de los novohispanos y sus visitantes.

Como ya se mencionó en un principio, esta investigación no tiene como

finalidad el asumir estos relatos como una realidad fiable, sino solamente como

testimonios de la presencia documental de un conjunto de ideas y conceptos

sobre linaje y casta. Nuevamente se hace énfasis en que el discurso de castas

debe de ser estudiado como un conjunto ideológico, y que como tal debe de ser

interpretado a través de fuentes literarias y artísticas.

Se hace un hincapié en que la concepción de las castas, su genealogía y

estereotipos, supone por sí misma un muy amplio campo de estudio. Más allá de

la determinación de un alcance pragmático del discurso de castas, se plantea el

estudio de su naturaleza, su trascendencia y su presencia en las fuentes

documentales de la época.

Las futuras líneas de investigación que emerjan de este enfoque deberán

de hacer énfasis en la inexistencia del sistema de castas, determinando que la

concepción social de los novohispanos fue solamente un discurso, de gran éxito y

trascendencia, que no solamente engañó a propios y extraños de su época, sino

que también convenció a una generación de investigadores sobre la operatividad y

viabilidad de un régimen racial en el período virreinal.

Figuras

Figura 1: “Del Español y la India nace el Mestizo, por lo común humilde, quieto y sencillo.” José

Joaquín Magón (s. XVIII) Galería de Castas Mexicanas, Museo de Historia Mexicana, Monterrey,

Nuevo León.

Figura 2: “El orgullo y despejo de la mulata, nace del blanco y negra que la dimanan.” José Joaquín

Magón (s. XVIII) Galería de Castas Mexicanas, Museo de Historia Mexicana, Monterrey, Nuevo

León.

Bibliografía:

AJOFRÍN, Francisco de.

Diario del viaje a la Nueva España, México, SEP: Cultura, 1986.

ALBERO, Solange.

Del gachupín al criollo, México, El Colegio de México, 2011.

CERVANTES SALAZAR, Francisco.

Diálogos, México, Antigua librería de Andrade y Morales, 1875.

GAGE, Thomas.

Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en la Nueva España,

París, Imprenta de la Rosa, 1838.

GARCÍA, Gregorio.

Origen de los Indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales, Valencia, Casa de

Pedro Patricio Mey, 1607.

GEMELLI CARERI, Giovanni.

Viaje a la Nueva España, México, UNAM, 2002.

GONZALBO, Pilar.

“La trampa de castas”, en GONZALBO & ALBERRO, 2013, pp. 1-154.

HERING TORRES, Max S.

“Limpieza de sangre en España: Un modelo de Interpretación”, en BÖTTCHER,

HAUSBERGER & HERING TORRES, 2011, pp. 29-62.

HERNÁNDEZ Y DÁVALOS, Juan E.

Colección de documentos para la Historia de la Guerra de Indepenendencia de

México de 1808 a 1821, vol. I, México, José María Sandoval Impresor, 1877.

HUMBOLDT, Alexander von.

Ensayo político sobre el reino de la Nueva España I, París, Casa de la Rosa,

1822.

KATZEW, Ilona.

La pintura de castas, México, Conaculta, 2004.

LÓPEZ BELTRÁN, Carlos.

“Sangre y temperamento: pureza y mestizajes en las sociedades de castas

americanas”, en GORBACH & LÓPEZ BELTRÁN, 2008, pp. 289-342.

MÖRNER, Magnus.

Estado, razas y cambio social en la Hispanoamérica colonial, México,

SEPSetentas, 1974.

PAUW, Cornelio de

Selections from Mr. Paw, Londres, R. Cruttwell, 1795.

SALINAS CAMPOS, Maximiliano.

“El fuego que has encendío: la vida amorosa de los pueblos indífenas, ibéricos y

africanos en América del Sur” Revista de Humanidades: Tecnológico de

Monterrey, núm. 29-30, (2011) pp. 175-228

SOLÓRZANO Y PEREYRA, Juan de

Política Indiana, Madrid, Matheo Sacristan, 1736.

Twinaman, Ann.

“Repensando las reformas sociales de los Borbones en las colonias, siglo XVIII”,

El Taller de la Historia, vol. 5, núm. 5 (2013) pp. 5-32.

ULLOA, Antonio de &JUAN, Jorge.

Noticias secretas de América, Londres, R. Taylor, 1826.

![[0] El Viaje a la Felicidad EDUARDO PUNSET](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/634565c1596bdb97a908e9f2/0-el-viaje-a-la-felicidad-eduardo-punset.jpg)