[0] El Viaje a la Felicidad EDUARDO PUNSET

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of [0] El Viaje a la Felicidad EDUARDO PUNSET

¿Es posible ponerle precio a la felicidad?

Psicólogos y economistas estadounidenses estudian sus orígenes y su impacto en los negocios con un solo fin: cuantificarla

WASHINGTON.- Polémico, sí, y quizás algo utópico, también. ¿Es posible ponerle precio a la felicidad? ¿Tasarla? ¿Medirla? ¿Pedir una indemnización en un juicio de divorcio por no tenerla? Sí, según una de las más controvertidas -y crecientes- áreas de la investigación científica en Estados Unidos. Los académicos bucearon en las causas de la depresión durante décadas. Evaluaron sus consecuencias y las técnicas y medicamentos para remediarla o paliarla. Pero en los últimos años apuntan a su opuesto: la felicidad, sus orígenes y su impacto. Hasta, por qué no, en los negocios. Así es como un estudio concluyó que los solteros estadounidenses, de ambos sexos, al igual que los casados que tienen baja frecuencia de actos sexuales, necesitan ganar US$ 100.000 adicionales al año para sentirse tan felices como un cónyuge felizmente casado y con buena rutina sexual. La conclusión del estudio liderado por el profesor de economía del Dartmouth College, David Blanchflower, tiene consecuencias explosivas: abogados en Estados Unidos analizan si es posible cuantificar una "pérdida en la felicidad" de sus clientes al plantear una demanda de divorcio, según expuso The Wall Street Journal en un artículo reciente. La cifra "compensatoria" que podría reclamarse no es menor, incluso para los parámetros de Estados Unidos, donde el ingreso promedio per cápita es de US$ 30.547 al año, según el relevamiento de 2004 de la Oficina de Censos norteamericana. Con esa cifra oficial como parámetro, el estudio de Blanchflower lleva a algunos a pensar que tener una buena frecuencia sexual equivale a tener ingresos económicos tres veces superiores a los de un estadounidense promedio, pero felizmente casado. Sus conclusiones se suman a los de otros estudios, como los desarrollados por el profesor de marketing de la Universidad del Estado de Nueva York Michael Guiry, que estudia desde 1998 las conductas y personalidades de quienes pasan horas en los shoppings. Guiry concluyó que salir de compras como una forma de recreación es para muchos una forma de reafirmarse. O, en otras palabras, que quienes compran porque sí suelen tener

una autoestima más baja que quienes sólo compran ante una necesidad. Todo un nicho para la publicidad. "El próximo paso en mi investigación es hacer un estudio para ver si la identidad del comprador recreacional se mantiene en otras culturas", anticipa Guiry a LA NACION. "Aunque no he hecho investigaciones en la Argentina, esperaría similares sensaciones acerca -y conductas hacia- las compras recreacionales que en Estados Unidos." Lo primero es la salud Los hallazgos de Guiry se combinan con los del profesor de psicología y neurociencia de la Universidad Stanford Brian Knutson. Tras medir las diferencias observadas en el flujo de oxígeno dirigido al cerebro, Knutson concluyó que las personas suelen sentir más felicidad y satisfacción de la anticipación de una compra que en el momento en que adquieren el producto deseado en sí. Semejante conclusión es un aliciente para las áreas de marketing de cualquier empresa a la hora de armar una campaña publicitaria, que ya sabían del asunto: promocionar la experiencia de un producto es tan o más importante como el producto en sí. Otros académicos se concentran en la faz económica de la felicidad. ¿Existe un ingreso mínimo para ser feliz? Tres analistas del Centro Pew de Investigaciones, Paul Taylor, Cary Funk y Peyton Craighill, encuestaron a 3015 estadounidenses. Y concluyeron que la felicidad es más común entre quienes ganan más de US$ 100.000 al año (un sueldo propio ya de la clase media-alta en este país), van a servicios religiosos y... adhieren al Partido Republicano. El profesor de sociología y demografía de la Universidad del Estado de Pennsylvania, Glenn Firebaugh, prefiere destacar, en cambio, la idea de la "riqueza relativa": la gente se compara con quienes considera sus pares por edad, lugar o similares trabajos, más que por parámetros absolutos o teóricos de salarios o riqueza. Firebaugh también defiende, de todos modos, el clásico concepto de que aunque el dinero ayuda a la felicidad, pero no la genera, ni garantiza. Y que la salud es más relevante que una cuenta bancaria, después de estudiar a más de 18.000 estadounidenses. En esa línea va, también, el profesor de kinesiología de la Universidad de Illinois, Edgard McAuley, que pudo verificar en los hechos el precepto de que el ejercicio físico le permite a ser más feliz en la tercera edad, elevando la autoestima y la confianza. La firma Sensory Logic avanzó, en cambio, por la senda abierta por el profesor retirado de psicología de la Universidad de California en San Francisco, Paul Ekman, que estuvo durante décadas los rasgos faciales de cada emoción. Empresas como Canon, Toyota, Whirpool y American Express usan ahora los servicios de la firma para medir cuáles de sus productos hacen realmente felices a sus clientes. Por su parte, Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de Pennsylvania, apuntó a la resistencia. Comprobó que quienes tienen más fortaleza mental son más felices.

La derivación laboral de ese principio es directa: las empresas que enseñan a sus vendedores técnicas para lidiar con clientes dubitativos -como novias- o para áreas complejas -como funerarias- suelen vender más. Y compañías como Sprint Nextel y David´s Bridal están usado los hallazgos de Seligman. Pero las conclusiones de Blanchflower son, de seguro, las más controvertidas. Tras estimar en US$ 100.000 el dinero extra necesario para ser feliz si se tiene poco sexo o que se es igualmente feliz con menos ahorros dinero pero más sexo, el académico dio otro paso. Blanchflower también midió la diferencia pecuniaria entre tener sexo una vez a la semana con una pareja monógama o una vez al mes: la diferencia para ser feliz, entre los estadounidenses, ronda los US$ 50.000 al año.

El viaje a la felicidad Eduard Punset elabora en este libro una fórmula de la felicidad que conjuga los factores significativos en la consecución de la felicidad con los factores reductores del bienestar y la carga heredada de la que es preciso desprenderse.

ELPAIS.es publica todos los miércoles un fragmento literario de las últimas obras editadas por Ediciones Destino

ELPAIS.es ELPAIS.es - Cultura - 23-11-2005

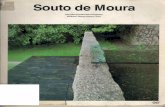

Portada del libro 'El viaje a la felicidad' de Eduard Ponset

La felicidad es un estado emocional activado por el sistema límbico en el que, al contrario de lo que cree mucha gente, el cerebro consciente tiene poco que decir. Al igual que ocurre con los billones de membranas que protegen a sus respectivos núcleos y que hacen de nuestro organismo una comunidad andante de células, desgraciadamente el cerebro consciente se entera demasiado tarde cuando una de esas células ha decidido actuar como un terrorista: un tumor cancerígeno, por ejemplo, que decide por su cuenta y riesgo prescindir de la comunicación solidaria con su entorno, a costa de poner en peligro a todo el colectivo.

Las miles de agresiones que sufren las células a lo largo del día, así como los procesos regenerativos o reparadores puestos en marcha automáticamente, también escapan a la capacidad consciente del cerebro. En lo esencial estamos programados, aunque sea imperfectamente. En la actualidad, tras décadas de estudios dedicados a la mosca de la fruta, una extraña compañera de viaje con la que compartimos buena parte de nuestra herencia genética, se ha descubierto una proteína llamada CREB que incide poderosamente en la transformación de la información en memoria a largo plazo. También afecta a otras áreas del comportamiento, como nuestros instintos maternales y nuestros ritmos de sueño y vigilia. Esto sugiere que la maquinaria molecular implicada

en los procesos de la memoria y del aprendizaje se ha conservado prácticamente intacta. De ahí arranca el problema de la búsqueda de la felicidad supeditada a la genética y a las emociones programadas vulnerables. No es la única instancia en la que el trabajo de la evolución habría culminado de otra manera si, en lugar del resultado de la convergencia evolutiva, se hubiera podido ingeniar de nuevo. El sistema de visión de los humanos es un buen ejemplo de ello.

El escaso papel desempeñado por el cerebro consciente en los procesos celulares no implica, en cambio, que se pueda vivir al margen de ellos.

La contaminación atmosférica, la acción del oxígeno o el estrés a través de los flujos hormonales inciden, directamente, sobre las células o los restos de células. Las decisiones conscientes, como dejar de fumar, contribuyen a disminuir el número de agresiones; y las acciones tendentes a reforzar los procesos reparadores, como la ingesta de antioxidantes, también pueden modelar la longevidad de las células.

Ocurre lo mismo con las emociones. Su origen en la parte no consciente del cerebro no implica que se pueda vivir al margen del sistema límbico. A pesar de la relativa incompatibilidad entre los códigos primitivos que emanan de la amígdala y el hipotálamo por una parte, y del neocórtex por otra; a pesar del ímpetu avasallador de los instintos sobre el pensamiento lógico o racional; a pesar del escaso conocimiento acumulado sobre los procesos y la inteligencia emocional con relación a las actividades ubicadas en la corteza superior del cerebro, sería aberrante creer que se puede vivir al margen de las emociones. Sin embargo, ése fue el modelo elegido por los humanos desde los albores de la historia del pensamiento, incluso a partir de la etapa «civilizada» que arranca en los tiempos babilónicos, gracias a la invención de la escritura. Aquel modelo se ha prolongado hasta hace menos de una década. De ahí que el siglo xx nos haya dejado con esa impresión, como me dijo en una ocasión el pintor Antonio López, «de falta de esplendor».

Esa falta de esplendor obedece a razones que van mucho más allá del error de haber singularizado las emociones como la componente irracional y detestable del ser humano; una característica de todas las grandes religiones y de los pensadores griegos como Platón. Es más, hasta hace muy pocos años, también la comunidad científica despreciaba el estudio del sistema emocional como algo voluble, difícil de evaluar y por lo tanto ajeno a su campo de investigación. La verdad es que la falta de esplendor a la que se refería Antonio López, que enturbia la mirada de la gente en pleno siglo xxi, tiene causas biológicas profundas. La falta de esplendor es el reflejo de la notoria ausencia de una emoción llamada felicidad, ya que los humanos —por razones que se analizarán a continuación— soportan un déficit inesperado de este bien por causas estrictamente evolutivas.

Todos los organismos vivos se enfrentan a una alternativa trascendental: deben asumir qué parte de sus recursos limitados dedican a las inversiones que garanticen la perpetuación de su especie, y qué parte de sus esfuerzos se destinan al puro mantenimiento del organismo. Cualquier equivocación al resolver este dilema se paga —a través de la selección natural— con la desaparición de la especie. No se pueden cometer errores y si se cometen, los criterios de adaptación a un entorno determinado premiarán a la especie que no los haya cometido. Los animales extraen su energía del oxígeno que reacciona con sus compuestos ricos en hidrógeno, de la misma manera que

una llama se mantiene «viva» mientras sus ceras enriquecidas de hidrógeno tienen suficiente combustible de oxígeno. Pero —como explica Dorion Sagan, el hijo del famoso astrónomo Carl Sagan y de la bióloga Lynn Margulis—, la «cremá» de los organismos comporta, además del mantenimiento de una forma determinada durante un período relativamente corto, como ocurre con una llama parpadeante, la reproducción de su forma y funciones para la posteridad.

En algunos casos esta inversión implica unos costes extraordinarios. Así ocurre con la rata marsupial australiana Antechinus stuarti. Su vida es una batalla entre los machos para conseguir hembras con las que copular durante doce horas seguidas. En esta batalla consumen la salud de sus órganos principales y su vida, que se apaga en el curso de un solo período de apareamiento. En el caso de las longevas tortugas, la evolución hizo compatible lo aparentemente contradictorio: la apreciable inversión en reproducción que supone encontrar pareja para un animal que necesita mucho tiempo para recorrer su hábitat, se contrapone a un gasto de mantenimiento todavía más cuantioso —mantener vivo el organismo durante muchos años— gracias a la reducción drástica de costes de mantenimiento gracias a la hibernación. La longevidad de las tortugas, auspiciada por el sofisticado caparazón protector y necesaria, dada la clamorosa lentitud de sus ademanes, no hubiera podido financiarse sin los respiros que da el gasto cero en mantenimiento durante la hibernación.

Como sugiere el gerontólogo Tom Kirkwood, de la Universidad de Newcastle upon Tyne, la selección natural alcanzará su compromiso óptimo entre la energía gastada en reproducción y la consumida en mantenimiento cuando cualquier mejora en la reproducción sea contrarrestada por una pérdida creciente de la capacidad de supervivencia. En estas condiciones, es fácil entender por qué cada especie tiene una longevidad distinta. Los animales expuestos a un elevado riesgo invertirán menos en mantenimiento y mucho en reproducción, mientras que los organismos expuestos a un nivel de riesgo pequeño actuarán de la forma contraria.

Un caparazón como el de la tortuga, tal como sugería, protege de muchos accidentes y de los depredadores. No tiene sentido gastar poco en mantenimiento y envejecer rápido porque siendo su esperanza de vida elevada, vale la pena mejorar un poco los recursos en mantenimiento y así no desperdiciar las posibilidades de protección a largo plazo que ofrece el caparazón.

Los murciélagos, que desarrollaron la capacidad de volar partiendo de su condición de roedores, viven más que los ratones, que siguen rastreando la tierra. Pero también se reproducen más despacio. En conjunto, los pájaros viven más que los animales que habitan en guaridas subterráneas, y las aves que no vuelan viven menos que las demás.

Los homínidos se caracterizan por un sistema de reproducción tremendamente ineficaz y, por lo tanto, oneroso. La vía de la reproducción sexual en lugar de la simple subdivisión clónica, como en las estrellas de mar, implica que en lugar de reproducir un ser partiendo de otro hacen falta dos para que nazca un tercero. La perpetuación de la especie exige superar dos barreras casi infranqueables: la indefensión derivada de una larguísima infancia originada por un nacimiento prematuro y la búsqueda aleatoria y terriblemente costosa de pareja. Las inversiones del organismo en las tareas de reproducción eran, y siguen siendo, cuantiosas: búsqueda de pareja, a menudo infructuosa, en otra familia o tribu, a la que se arrebata exponiéndose a represalias; una

pubertad tardía, pocos años antes de que expirara la esperanza de vida —inferior a treinta años hasta hace menos de siglo y medio—; contados períodos de fertilidad de las hembras y gestaciones largas y a menudo demasiado improductivas.

Para la especie humana, cuyo organismo se enfrenta a las inversiones vitales para superar todos estos obstáculos, resultaba contraproducente invertir en exceso en el mantenimiento de un organismo que, de todos modos, no iba a superar los treinta años de vida. Compaginar un coste altísimo de reproducción con una esperanza de vida efímera pasaba por escatimar el presupuesto destinado al mantenimiento y, por lo tanto, a la felicidad. Bastaba un sistema inmunitario que hiciera frente, mal que bien, a las infecciones externas clásicas y conocidas, transmitidas por los insectos sociales; o que contara con los mecanismos elementales para cicatrizar las heridas frecuentes en los entornos primitivos.

En ese diseño biológico —cuando la vida se agotaba pronto, sin apenas tiempo para garantizar la reproducción—, no tenía sentido contemplar los efectos del desgaste celular provocado por la edad madura, la acumulación de células indeseables, o las mutaciones en los cromosomas y mitocondrias. No entraban en los cálculos evolutivos la fijación de objetivos como el del mantenimiento de la salud o la conquista de la felicidad.

Si quedaba algún recurso disponible era más lógico asignarlo a las pesadas cargas de la reproducción. El objetivo de una vida feliz y sin problemas se dejaba para el más allá. Eso sí: un futuro lleno de bonanza y para la eternidad. Sin apenas inversión, se suponía que todos los gastos se centrarían en el puro mantenimiento por los siglos de los siglos. A los gobiernos siempre les ha convenido que sus súbditos postergaran a la otra vida la felicidad; valga como tétrico ejemplo el uso de bosnios musulmanes por las tropas nazis en sus operaciones de conquista, subrayando la eficacia bélica de los que sacrificaban su vida sabiendo que el paraíso después de la muerte sería su recompensa.

Con su programa Redes le ha dado la vuelta al tópico del desinterés español por la ciencia. Y, entre otras sorpresas, ha descubierto que, en plena era tecnológica, la felicidad se está convirtiendo en el tema favorito de la investigación experimental. De eso trata su último libro y esta entrevista. El aura de pelo rizado y blanco que rodea la cabeza de Eduardo Punset le da aspecto de santo. Un santo algo peculiar y alborotado, como su verbo, que combina de forma extraña dos acentos, el catalán y el inglés, en un castellano tan singular como él mismo. Un santo que lleva años hablando con entusiasmo de la ciencia en un país como España, que jamás ha mostrado interés por ella. Por eso resulta llamativo que Redes, su programa de entrevistas con científicos, tenga tan buena aceptación. Él mismo cuenta que, a pesar de Internet, los científicos siguen siendo víctimas de su especialización y están aislados como frailes en los conventos medievales. Por eso, John Brockman, el escritor y agente literario que representa a casi todos los científicos desde su penthouse en Nueva York, le dijo a Punset que su nuevo libro sobre la felicidad (Viaje a la felicidad, Ed. Destino) podría tener repercusión mundial. Eduardo Punset. Me dijo que no hay nadie que esté hablando a la vez de todas las cosas importantísimas que están ocurriendo de forma dispersa en la ciencia mundial en torno a la felicidad. Quizá sea así. Lo cierto es que hace una temporada me di cuenta de que había por todas partes científicos que empezaban a especializarse en este tema, a estudiar la felicidad con métodos de ciencia experimental. Y quise contar qué hacían, qué puede hacer la ciencia por la felicidad. Porque, aunque tarde, los científicos parece que han llegado por fin a considerar como objeto de estudio, como tema de análisis, cosas como las emociones o la felicidad. En buena hora. Y todo lo que están haciendo es interesantísimo. XLSemanal. Para que un español se interesara por estas cosas tenía que ser alguien como Eduardo Punset, que ha vivido más de 20 años entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza... E.P. Mi padre, que era una grandísima persona, un médico rural que en los años 40 iba de pueblo en pueblo por el Priorato hasta que se estableció en Salou, siempre nos decía: «Tenéis que iros a vivir lejos de este país». La España de entonces no era el mejor rincón del mundo. Y todos los hermanos seguimos su consejo. A mí, me mandó a estudiar a Estados Unidos con una beca. Yo siempre he admirado a los anglosajones, por su liberalismo esencial, su respeto al individuo. Mucho más tarde, cuando me exilié, estudié y trabajé en Londres mucho tiempo, y me gustó el espíritu de autocrítica de esas sociedades. XL. En su nuevo libro cuenta que el exilio se debió a que le pillaron repartiendo octavillas en la Universidad. E.P. Yo era alumno de la Facultad de Derecho en Barcelona, y me hice del Partido Comunista con tres más. ¡Tres, entre mil alumnos! Y en 1958 me pillaron llevando propaganda y me tuve que largar.

XL. Sin embargo, fue asesor de un ministro de Franco. E.P. Exacto. Del almirante Nieto Antúnez. Fue más tarde. Después de estudiar en la London School of Economics. Mi padre conocía a mucha gente de Madrid que veraneaba en Salou, gente importante, políticos incluidos, y logró que se olvidaran de mi expediente policial porque Nieto Antúnez quería ir a los consejos de ministros estando enterado de los aspectos económicos. Y estuve un tiempo escribiendo informes para uno de sus subordinados, que se los pasaba a él. XL. ¿Trabajó también para el Fondo Monetario Internacional? E.P. Otra larga temporada, primero en la central, en los Estados Unidos, y luego como enviado en Haití. Hasta que me llamó Alberto Oliart, y acabé entrando en política. Trabajé en el Ministerio de Industria y participé en el primer gobierno de Tarradellas en la Generalitat. Adolfo Suárez también me llamó una vez. He sido muy feliz en mi vida. Y sólo ahora me doy cuenta de que mi flow ha sido justamente el interés, la preocupación por la felicidad. A mí, la felicidad siempre me ha interesado. Tiene una relación importante con nuestra capacidad de estar interesados por algo. XL. ¿Qué es eso del flow? E.P. Cuando tenemos una experiencia plena, estamos en el flow. Es un estar bien, un bienestar, un sentimiento de plenitud, de felicidad podríamos decir, que se da sobre todo cuando hacemos algo que concentra nuestra atención al máximo, que saca de nosotros todo nuestro talento y nos implica plenamente. Esa plenitud puede estar presente en muchos momentos de nuestra vida. Es una especie de corriente que atraviesa, impulsa y dirige las vidas de los que poseen o son poseídos por esa emoción. En los últimos tiempos, mi interés por la ciencia ha ido centrándose en la ciencia aplicada al estudio de la felicidad, que es un campo muy disperso, muy reciente. Uno de los hallazgos más interesantes que he hecho es el del concepto de flow. El término lo acuñó un científico norteamericano de origen húngaro, Mihaly Csikszentmihaly, que enseña en la Universidad de Chicago. XL. ¿A qué se dedica ese señor? E.P. Él ha estudiado desde los 90 la experiencia de esos estados en muchas personas que hablaban de las más diversas actividades. Lo importante es que las tareas donde surge ese flow son aquellas en las que haces algo que tiene sentido, que implica tus cinco sentidos, todo tu cerebro. Da igual lo que sea, desde escalar una montaña o jugar al ajedrez hasta cuidar de un amigo o hacer investigaciones científicas. Ahí está la felicidad. No en el ocio, en el no hacer nada, sino en ciertas actividades de gran exigencia que nos obligan a concentrarnos. Por ejemplo, viendo la televisión normalmente no se está en el flow; leyendo es bastante probable que sí. XL. ¿Qué otros hallazgos científicos le han interesado? E.P. Toda la secuencia que lleva desde Martin Seligman hasta Marmott. Por resumir mucho: Seligman hizo un experimento con roedores hace ya 15 años en el que demostró que la rata que controla su entorno está más sana y vive mucho mejor que las que no lo controlan. Luego, Robert Sapolski estudió el mundo archijerarquizado de los mandriles,

y comprobó que el individuo que se encontraba en el eslabón más bajo de la cadena de la jerarquía estaba naturalmente peor que los demás, pero que eso, que ya se supone, tenía repercusiones incluso en su salud, pues estaba mucho más enfermo que los demás animales de la manada. Todo esto lo tomó como base Michael Marmott en el Reino Unido para realizar estudios sobre el bienestar y la felicidad basados en las personas, a través de encuestas amplísimas y minuciosas. Empezó con los funcionarios públicos y trató de averiguar qué pasaba con su estado de ánimo, su bienestar. Resultó que eran muy infelices. XL. Usted fue funcionario. ¿También era infeliz? E.P. Yo he disfrutado siempre, en el Fondo Monetario Internacional y en todas partes. Pero es cierto que he visto en esos lugares a mucha gente que, teniendo todo lo necesario para ser felices, vivían en la mayor infelicidad. Eso es lo que demostraron las macroencuestas de Marmott. Curiosamente, en ellas se ve que lo que de verdad preocupa a la gente no es que su salario le permita cubrir sus gastos y llegar a fin de mes con holgura, sino que la gente padece pensando en la diferencia entre su salario y el de su superior. Eso es lo que tenía amargados a los funcionarios. Marmott pensó que tal vez este problema de la escala jerárquica era específico del funcionariado. Así que comenzó a ampliar sus encuestas a todos los ámbitos profesionales, y los resultados confirmaron que las cosas son así en todas partes. Que hay mucha infelicidad, debida, principalmente a dos factores. Por un lado, esa cosa terrible de vivir pensando en que hay otro que cobra más que tú. Y por otro, y sobre todo, a causa del escaso o nulo control que tenemos sobre nuestra vida laboral, sobre la trascendencia de lo que hacemos en el trabajo. Ahora ya se ha demostrado con pruebas estadísticas que la posición que uno ocupa en la escala jerárquica tiene una incidencia directa en nuestro estado de salud, en nuestro bienestar, en nuestra capacidad para ser felices. Y, además, ese puesto que uno ocupa es trascendental: porque el que está en tercer lugar está peor que el que ocupa el segundo puesto, pero mejor que el del cuarto. Es un estudio profundo y revolucionario, mucho más amplio que este breve resumen.

XL. ¿Se pueden sacar conclusiones de los resultados? E.P. Eso es lo que se pusieron a hacer los investigadores a renglón seguido. Inmediatamente, se ve que no hay felicidad sin democracia y que los sistemas jerárquicos brutales de los primeros humanos que comenzaron a trabajar en la agricultura bajo el yugo de un jefe omnipotente generaron mucha infelicidad. Los sistemas no democráticos, los corruptos, generan mucha infelicidad, especialmente en los individuos de los peldaños más bajos de la escala jerárquica. Y eso significa que tienen peor salud, son más propensos a contraer patologías muy graves, viven menos, etc. XL. ¿Y desde un punto de vista más individual? E.P. Marmott rescató del olvido el experimento de las ratas, y nos dice que el tener cierto grado de control sobre nuestro trabajo, nuestra actividad, nuestras vidas, es una condición sine qua non para la felicidad. Así que estos estudios científicos acaban teniendo consecuencias prácticas para nuestra vida cotidiana. Refuerzan nuestra creencia en la importancia de la democracia. Pero, además, y eso hay que decirlo con

todas las letras: la ciencia ha demostrado que la actual organización de la vida laboral, en la que nadie tiene control sobre lo que hace, nos enferma y nos hace infelices. En el trabajo hay una gran mayoría de personas que piensan que da igual lo que hagan, porque sea lo que sea no pasa nada. Para ser felices necesitamos tener cierta capacidad de control de nuestros entornos. Y estos estudios harán que muchas empresas tengan que replantearse la organización del trabajo. Los más inteligentes entenderán enseguida el mensaje. XL. Usted señala que no se confirma la creencia generalizada de que más dinero equivale a mayor felicidad. E.P. Las actuales sociedades complejas han logrado enormes cuotas de prosperidad, pero solemos olvidar que esa prosperidad ha traído consigo nuevos problemas. Por un lado, la mejora en la sanidad ha permitido que tengamos vidas prolongadas en las que hay 40 años, o más, que desde el punto de vista evolutivo son redundantes. Muchos los vivimos después de la jubilación. Y nadie se preocupa de la gente mayor; de que en gran parte no somos personas preparadas para tener tanto tiempo a nuestra disposición. En cuanto al mito contemporáneo de que el dinero trae la felicidad, ya ha sido rebatido. Los estudios científicos demuestran que una reducción de dos tercios de los ingresos provoca un descenso del índice de la felicidad de sólo un dos por ciento. XL. Entonces, lo de salud, dinero y amor… E.P. Cada vez está más claro que ni esa tríada clásica, ni tampoco los atajos hacia la felicidad que serían las drogas, el sexo, la música, son fórmulas válidas. Conducen a experimentar solamente placer, pero la felicidad es otra cosa. XL. En algún momento de su vida, cuenta usted en su libro, que su perra Pastora le hizo intuir una cosa que luego han corroborado las opiniones de los científicos. E.P. Me fijé en que Pastora iniciaba una danza alucinante en cuanto me veía dar los pasos que, como bien sabía ella, conducían a que le diera su comida. Saltaba, movía la cola… Era feliz, desbordaba entusiasmo. Pero una vez con el plato delante se tendía en el suelo y toda esa danza terminaba. Con la mayor calma, se lo comía todo. Sin más. Lo que vi es que sólo había explosiones de alegría en los momentos de expectación. Años más tarde leí que existe lo que los científicos llaman el circuito de la búsqueda, y que ahí, en la expectativa, radica la mayor parte de la felicidad. Por eso digo que la felicidad con minúscula está escondida en la sala de espera de la Felicidad con mayúscula. XL. Los científicos reivindican ahora el poder de las emociones, tan despreciadas por ellos durante siglos. E.P. No por todos, no por todos, Darwin ya se fijó en la emoción. Pero es cierto que ahora se valora más que nunca la emoción, que es un serio objeto de estudio. Le pregunté a un científico no hace mucho qué era lo más importante para él en su trabajo. «El corazón», me dijo. Hace diez años, todos hubieran contestado que lo importante era el cerebro. Pero ahora todos saben que el cerebro mismo contiene, además del córtex, que es la zona donde la lógica dicta sus normas, otras, y que todas están interconectadas. Y que en la amígdala, donde anidan las emociones, está el arranque de todo y también el momento dinal. Del corazón, podríamos decir, surgen las ideas iniciales, y el corazón es el que al final decanta la balanza de las decisiones. Decide la emoción, no la razón. Eso

es lo que ahora sabemos. Por eso, mis amigos norteamericanos especializados en la construcción de robots están empeñados en dotarlos de emociones.

» El viaje a la felicidad, de Eduard Punset El viaje a la felicidad, de Eduard Punset La felicidad es un estado emocional activado por el sistema límbico en el que, al contrario de lo que cree mucha gente, el cerebro consciente tiene poco que decir. Al igual que ocurre con los billones de membranas que protegen a sus respectivos núcleos y que hacen de nuestro organismo una comunidad andante de células, desgraciadamente el cerebro consciente se entera demasiado tarde cuando una de esas células ha decidido actuar como un terrorista: un tumor cancerígeno, por ejemplo, que decide por su cuenta y riesgo prescindir de la comunicación solidaria con su entorno, a costa de poner en peligro a todo el colectivo. Las miles de agresiones que sufren las células a lo largo del día, así como los procesos regenerativos o reparadores puestos en marcha automáticamente, también escapan a la capacidad consciente del cerebro. En lo esencial estamos programados, aunque sea imperfectamente. En la actualidad, tras décadas de estudios dedicados a la mosca de la fruta, una extraña compañera de viaje con la que compartimos buena parte de nuestra herencia genética, se ha descubierto una proteína llamada CREB que incide poderosamente en la transformación de la información en memoria a largo plazo. También afecta a otras áreas del comportamiento, como nuestros instintos maternales y nuestros ritmos de sueño y vigilia. Esto sugiere que la maquinaria molecular implicada en los procesos de la memoria y del aprendizaje se ha conservado prácticamente intacta. De ahí arranca el problema de la búsqueda de la felicidad supeditada a la genética y a las emociones programadas vulnerables. No es la única instancia en la que el trabajo de la evolución habría culminado de otra manera si, en lugar del resultado de la convergencia evolutiva, se hubiera podido ingeniar de nuevo. El sistema de visión de los humanos es un buen ejemplo de ello. El escaso papel desempeñado por el cerebro consciente en los procesos celulares no implica, en cambio, que se pueda vivir al margen de ellos. La contaminación atmosférica, la acción del oxígeno o el estrés a través de los flujos hormonales inciden, directamente, sobre las células o los restos de células. Las decisiones conscientes, como dejar de fumar, contribuyen a disminuir el número de agresiones; y las acciones tendentes a reforzar los procesos reparadores, como la ingesta de antioxidantes, también pueden modelar la longevidad de las células. Ocurre lo mismo con las emociones. Su origen en la parte no consciente del cerebro no implica que se pueda vivir al margen del sistema límbico. A pesar de la relativa incompatibilidad entre los códigos primitivos que emanan de la amígdala y el hipotálamo por una parte, y del neocórtex por otra; a pesar del ímpetu avasallador de los instintos sobre el pensamiento lógico o racional; a pesar del escaso conocimiento acumulado sobre los procesos y la inteligencia emocional con relación a las actividades ubicadas en la corteza superior del cerebro, sería aberrante creer que se puede vivir al margen de las emociones. Sin embargo, ése fue el modelo elegido por los humanos desde los albores de la historia del pensamiento, incluso a partir de la etapa «civilizada» que arranca en los tiempos babilónicos, gracias a la invención de la escritura. Aquel modelo se ha prolongado hasta hace menos de una década. De ahí que el siglo xx nos

haya dejado con esa impresión, como me dijo en una ocasión el pintor Antonio López, «de falta de esplendor». Esa falta de esplendor obedece a razones que van mucho más allá del error de haber singularizado las emociones como la componente irracional y detestable del ser humano; una característica de todas las grandes religiones y de los pensadores griegos como Platón. Es más, hasta hace muy pocos años, también la comunidad científica despreciaba el estudio del sistema emocional como algo voluble, difícil de evaluar y por lo tanto ajeno a su campo de investigación. La verdad es que la falta de esplendor a la que se refería Antonio López, que enturbia la mirada de la gente en pleno siglo xxi, tiene causas biológicas profundas. La falta de esplendor es el reflejo de la notoria ausencia de una emoción llamada felicidad, ya que los humanos —por razones que se analizarán a continuación— soportan un déficit inesperado de este bien por causas estrictamente evolutivas. Todos los organismos vivos se enfrentan a una alternativa trascendental: deben asumir qué parte de sus recursos limitados dedican a las inversiones que garanticen la perpetuación de su especie, y qué parte de sus esfuerzos se destinan al puro mantenimiento del organismo. Cualquier equivocación al resolver este dilema se paga —a través de la selección natural— con la desaparición de la especie. No se pueden cometer errores y si se cometen, los criterios de adaptación a un entorno determinado premiarán a la especie que no los haya cometido. Los animales extraen su energía del oxígeno que reacciona con sus compuestos ricos en hidrógeno, de la misma manera que una llama se mantiene «viva» mientras sus ceras enriquecidas de hidrógeno tienen suficiente combustible de oxígeno. Pero —como explica Dorion Sagan, el hijo del famoso astrónomo Carl Sagan y de la bióloga Lynn Margulis—, la «cremá» de los organismos comporta, además del mantenimiento de una forma determinada durante un período relativamente corto, como ocurre con una llama parpadeante, la reproducción de su forma y funciones para la posteridad. En algunos casos esta inversión implica unos costes extraordinarios. Así ocurre con la rata marsupial australiana Antechinus stuarti. Su vida es una batalla entre los machos para conseguir hembras con las que copular durante doce horas seguidas. En esta batalla consumen la salud de sus órganos principales y su vida, que se apaga en el curso de un solo período de apareamiento. En el caso de las longevas tortugas, la evolución hizo compatible lo aparentemente contradictorio: la apreciable inversión en reproducción que supone encontrar pareja para un animal que necesita mucho tiempo para recorrer su hábitat, se contrapone a un gasto de mantenimiento todavía más cuantioso —mantener vivo el organismo durante muchos años— gracias a la reducción drástica de costes de mantenimiento gracias a la hibernación. La longevidad de las tortugas, auspiciada por el sofisticado caparazón protector y necesaria, dada la clamorosa lentitud de sus ademanes, no hubiera podido financiarse sin los respiros que da el gasto cero en mantenimiento durante la hibernación. Como sugiere el gerontólogo Tom Kirkwood, de la Universidad de Newcastle upon Tyne, la selección natural alcanzará su compromiso óptimo entre la energía gastada en reproducción y la consumida en mantenimiento cuando cualquier mejora en la reproducción sea contrarrestada por una pérdida creciente de la capacidad de supervivencia. En estas condiciones, es fácil entender por qué cada especie tiene una longevidad distinta. Los animales

expuestos a un elevado riesgo invertirán menos en mantenimiento y mucho en reproducción, mientras que los organismos expuestos a un nivel de riesgo pequeño actuarán de la forma contraria. Un caparazón como el de la tortuga, tal como sugería, protege de muchos accidentes y de los depredadores. No tiene sentido gastar poco en mantenimiento y envejecer rápido porque siendo su esperanza de vida elevada, vale la pena mejorar un poco los recursos en mantenimiento y así no desperdiciar las posibilidades de protección a largo plazo que ofrece el caparazón. Los murciélagos, que desarrollaron la capacidad de volar partiendo de su condición de roedores, viven más que los ratones, que siguen rastreando la tierra. Pero también se reproducen más despacio. En conjunto, los pájaros viven más que los animales que habitan en guaridas subterráneas, y las aves que no vuelan viven menos que las demás. Los homínidos se caracterizan por un sistema de reproducción tremendamente ineficaz y, por lo tanto, oneroso. La vía de la reproducción sexual en lugar de la simple subdivisión clónica, como en las estrellas de mar, implica que en lugar de reproducir un ser partiendo de otro hacen falta dos para que nazca un tercero. La perpetuación de la especie exige superar dos barreras casi infranqueables: la indefensión derivada de una larguísima infancia originada por un nacimiento prematuro y la búsqueda aleatoria y terriblemente costosa de pareja. Las inversiones del organismo en las tareas de reproducción eran, y siguen siendo, cuantiosas: búsqueda de pareja, a menudo infructuosa, en otra familia o tribu, a la que se arrebata exponiéndose a represalias; una pubertad tardía, pocos años antes de que expirara la esperanza de vida —inferior a treinta años hasta hace menos de siglo y medio—; contados períodos de fertilidad de las hembras y gestaciones largas y a menudo demasiado improductivas. Para la especie humana, cuyo organismo se enfrenta a las inversiones vitales para superar todos estos obstáculos, resultaba contraproducente invertir en exceso en el mantenimiento de un organismo que, de todos modos, no iba a superar los treinta años de vida. Compaginar un coste altísimo de reproducción con una esperanza de vida efímera pasaba por escatimar el presupuesto destinado al mantenimiento y, por lo tanto, a la felicidad. Bastaba un sistema inmunitario que hiciera frente, mal que bien, a las infecciones externas clásicas y conocidas, transmitidas por los insectos sociales; o que contara con los mecanismos elementales para cicatrizar las heridas frecuentes en los entornos primitivos. En ese diseño biológico —cuando la vida se agotaba pronto, sin apenas tiempo para garantizar la reproducción—, no tenía sentido contemplar los efectos del desgaste celular provocado por la edad madura, la acumulación de células indeseables, o las mutaciones en los cromosomas y mitocondrias. No entraban en los cálculos evolutivos la fijación de objetivos como el del mantenimiento de la salud o la conquista de la felicidad. Si quedaba algún recurso disponible era más lógico asignarlo a las pesadas cargas de la reproducción. El objetivo de una vida feliz y sin problemas se dejaba para el más allá. Eso sí: un futuro lleno de bonanza y para la eternidad. Sin apenas inversión, se suponía que todos los gastos se centrarían en el puro mantenimiento por los siglos de los siglos. A los gobiernos siempre les ha convenido que sus súbditos postergaran a la otra vida la felicidad; valga como

tétrico ejemplo el uso de bosnios musulmanes por las tropas nazis en sus operaciones de conquista, subrayando la eficacia bélica de los que sacrificaban su vida sabiendo que el paraíso después de la muerte sería su recompensa. El viaje a la felicidad miércoles, 18 de enero de 2006. 21:49 - Ciencia, Filosofía, Libros

El viaje a la felicidad de Eduardo Punset, analiza en algo más de 200 páginas las claves para la obtención de la felicidad en los humanos. Con un punto de vista muy similar al de Redes, donde Punset es más protagonista que intermediario, y con un lenguaje claro, pero conciso, se explican los diferentes factores, que de forma científica se han comprobado que influyen en la felicidad desde el principio de los tiempos. Al final, el libro expresa mediante una sencilla fórmula matemática, los factores principales que determinan el grado de felicidad. A pesar de ello, es muchísimo más interesante, los razonamientos, y hechos científicos que permiten llegar a tal formulación.

Siendo: f: Felicidad. e: Emoción al comienzo y al fin del proyecto. m: Mantenimiento y atención al detalle. b: Disfrute de la búsqueda y las expectativas. p: Relaciones personales. r: Factores reductores (Ausencia de desaprendizaje; recurso a la memoria grupal; interferencia con los procesos automatizados; predominio del miedo; ...). c: Carga heredada (Mutaciones lesivas; desgaste y envejecimiento; ejercicio abyecto del poder político; estrés imaginado; ...).

• Miscelánea • Educacion e Internet

Ayer me compré el último libro de Eduardo Punset El viaje a la felicidad que analiza en algo más de 200 páginas las claves para la obtención de la felicidad en los humanos. He leido pocas páginas pero lo he estado hojeando y me ha llamado poderosamente la atención cuando habla del modelo competitivo que impera en nuestra sociedad el siguiente párrafo, con el que me siento totalmente identificado y me ha hecho cuestionarme una vez más nuestro sistema educativo, que paso a reproducir:

El modelo educativo imperante consiste en encerrar en un espacio reducido a un grupo de niños de la misma edad, para que desarrollen exactamente las mismas aptitudes: treinta niños escuchando a un maestro sentando cátedra sobre lo que él sabe, más que sobre lo que a ellos les puede interesar y necesitan aprender para situarse más tarde en

la vida. Se trata de amoldarlos a un modelo concreto, no de una convivencia entre una variedad de personas de edades y aptitudes variadas, desarrollando caminos personales y colaborando entre sí para ayudarse mutuamente y como grupo. Los avances realizados en la digitalización de los bancos de datos y conocimientos permitirán, con el tiempo, individualizar la oferta educativa, en lugar de digitalizar lo obsoleto, como ocurre en la mayoría de centros educativos.

Este modelo cerrado crea, inevitablemente, condiciones competitivas extremas. Los niños se comparan constantemente unos con otros. No aprenden a apoyarse, a colaborar ni a dividirse las tareas. Todos sirven para lo mismo, llevan a cabo tareas idénticas, no aportan nada específico al grupo, ni desarrollan sus cualidades personales, ni valoran las diferencias, ni se responsabilizan de su entorno, sus compañeros o su propio aprendizaje y compiten por la atención del mismo profesor. Si se pretende formar adultos que sepan colaborar, este es el peor sistema posible.

No voy a reproducir más no vaya a ser que la editorial me ponga una denuncia… El párrafo anterior creo que es un varapalo a todos los sistemas educativos que he conocido como docente, tanto la LOGSE como la LOCE y la LOE ignoran estas sabias reflexiones y así nos va. ¿Será que los asesores encargados de procurar la mejora del sistema educativo no son los mejor preparados? yo pienso que así es y que entre los docentes de nuestro pais hay muchos que serían capaces de llevar a cabo la verdadera reforma que necesita el actual sistema.

Poca importancia tiene todo esto para los políticos, el 100% de sus energías se invierten en el famoso Estatut y la ETA, la educación de nuestros hijos queda relegada a un segundo plano y así nos va. Creo que su reflexión es un serio argumento para recomendar el modelo WebQuest a la hora de introducir las TIC en el aula. Me voy a seguir leyendo a mi admirado Eduardo Punset director del programa Redes

….."Es necesario idear un sistema educativo capaz de fomentar los valores de colaboración que sólo se consigue si los jugadores, los niños en este caso, llegan a confiar en el resto y en que, a largo plazo, les resultará más beneficioso colaborar que compartir"

"La felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace", Jean-Paul SARTRE.

El futuro y la felicidad. ¿Acertó Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz? Parece que las últimas investigaciones científicas nos conducen por caminos bastante diferentes a los que planteaba en esa utopía. Sin embargo, tiene algo en común con el ensayo que nos ocupa. Eduardo Punset deja claro que el secreto de la felicidad está en el interior y no en el exterior de hombres y mujeres; y Aldous Huxley nos dice textualmente que «...el cambio revolucionario deberá lograrse no en el mundo externo, sino en el interior de los seres humanos».

En El viaje a la felicidad, Eduardo Punset cultiva la curiosidad propia y ajena, planteando temas que nos llevan a la reflexión y, sobre todo, que enlazan y se relacionan con otros, consiguiendo una lectura enriquecedora, no sólo por lo que aporta

sino por la búsqueda que propone. La importancia del estudio de las emociones desde una perspectiva científica ha cobrado gran relevancia en la actualidad. Cada vez están más lejos los viejos conceptos cartesianos de una mente y un cuerpo separados, para dar paso al fascinante estudio del sistema límbico como sede de la vida emocional humana. Parece que el cerebro desbanca al corazón, y toma un papel preponderante como lugar donde se ubican los sentimientos.

En la actualidad, la psicología ha dado un giro hacia la exploración de las emociones positivas. Tras décadas de investigación sobre enfermedades como la depresión, el estrés o la ansiedad patológica, una corriente de científicos, llamados positivistas, comienza a preguntarse sobre las bases neurológicas de sentimientos como la alegría, la euforia o la jovialidad y cuál es su papel en la adaptación evolutiva humana. Si, en principio, nuestro ciclo reproductivo como especie termina hacia los 35 años ¿qué hacer con los 40 restantes? El autor está convencido de que podemos moldear nuestra sociedad para vivir de forma muy placentera esos años regalados.

Temas y controversias aparentemente trillados, como el dilema entre cooperación y competición; u otros más prosaicos, como preguntarse si el dinero da la felicidad, reaparecen desde una nueva óptica. A través de entrevistas con los más destacados neurocientíficos del momento, Punset realiza una excelente revisión de las últimas tendencias y descubrimientos.

De factura muy cuidada, el libro incluye una extensa bibliografía, de la cual varios de los títulos mencionados en su edición original, ya están en castellano.

Por otra parte, la forma de organizar los temas es muy acertada y además, en el último capítulo nos da explícitamente la fórmula de la felicidad. ¿Qué más se puede pedir?

Editorial Destino / Colección Imago Mundi.

Ciencia y Felicidad Comentario a la obra de Eduardo Punset El viaje a la felicidad. Las nuevas claves científicas Carlos A. Marmelada

La fórmula de la felicidad

¿Puede existir una ecuación que permita calcular con exactitud matemática el índice de felicidad alcanzable por una persona en un momento dado? ¿Puede establecerse una predicción de futuro (científicamente mesurable mediante el uso de dicha ecuación) de la felicidad que una persona podrá tener en un determinado momento?

Quien esté leyendo estas líneas lo más probable es que se muestre muy sorprendido por el planteamiento mismo de ambas preguntas: ¿Cómo es posible que a alguien se le pueda ocurrir dos preguntas aparentemente tan absurdas –o al menos extrañas- como estas? Podrá cuestionarse el lector. Pero... estos dos, y muchos otros, son los interrogantes que nos plantea el nuevo, y sugerente, libro de Eduardo Punset 1, titulado: El viaje a la felicidad. Las nuevas claves científicas2, de indudable éxito comercial.

En el último capítulo, titulado: La fórmula de la felicidad, Punset nos da su ecuación para poder calcular el grado de felicidad de un ser humano en un momento dado. Aunque podríamos precisar más y decir: “de un sistema biológico”, puesto que el autor sostiene que los animales también pueden ser felices, incluidos los unicelulares, como las amebas, por ejemplo.

La fórmula en cuestión es:

Donde F es la felicidad; E las emociones implicadas en nuestras acciones; M los recursos y el coste energético del mantenimiento de nuestro organismo; B es la búsqueda de nuevos horizontes (intelectuales, emocionales, profesionales, etc.) 3; P es el parámetro que define las relaciones interpersonales. R sería el símbolo que representaría a los factores externos reductivos de la felicidad, como por ejemplo: no desaprender los conocimientos y las experiencias innecesarias, nefastas o lesivas, el adoctrinamiento grupal (en el que Punset incluye a las religiones), los procesos de aprendizaje automatizados que dejan sin iniciativa al sujeto, y un predominio injustificado del miedo emocional por encima de las exigencias del estado de alerta necesario para la supervivencia. Finalmente, C sería el representante de los factores internos que llevan a la disminución de la felicidad, tales como: las mutaciones genéticas lesivas que producen enfermedades congénitas, el desgaste celular y el envejecimiento que conducen a la muerte, el estrés imaginado y, curiosamente, el ejercicio abyecto del poder. En definitiva, nos recuerda al intento de Baruch Spinoza de demostrar los fundamentos de la ética al estilo de los geómetras (con axiomas, corolarios, etc...) Como simple curiosidad decir que se echa en falta en la ecuación las unidades de medición.

Según el autor, esta ecuación es tan importante que: “dentro de unos años, el sistema educativo enseñará a los niños que el primer paso en la búsqueda del bienestar radica en aligerar el denominador integrado por los factores reductivos y la carga heredada” 4.

El mesianismo cientificista

El título del nuevo libro de Punset es llamativo: El viaje a la felicidad. Repare bien el lector que se trata de: “El viaje”, y no simplemente de: “Un viaje”. Es decir: el autor nos da a entender, claramente, con este título que el libro contiene la única forma verdaderamente eficaz para alcanzar la felicidad en las sociedades tecnológicamente avanzadas. No estamos, pues, ante una simple propuesta (“Un viaje”), sino ante el oráculo (“El viaje”) que nos desentraña los misterios de nuestro más anhelado deseo natural (alcanzar la felicidad). De este modo el título daría a entender que sólo en este libro (por primera vez en la historia de la humanidad) se contendría los elementos que configuran la única forma posible de alcanzar la felicidad.

Como mínimo es una pretensión exagerada. Podría alegarse que no es ésta la intención del autor. Tal vez, pero, desde luego, es lo que sugiere un título tan cerrado como éste. No obstante, es probable que los tiros vayan por aquí, pues el autor sostiene que hasta ahora el ser humano no ha podido ser feliz de verdad porque se ha dejado influenciar por las tradición platónico-aristotélica que ha hecho primar el predominio de la racionalidad sobre la emotividad, dando mucha más importancia a los factores intelectuales y racionales que a las emociones 5. Por consiguiente, parece que sólo a partir de la revelación de Punset (según la cual la felicidad tiene que ver más con las emociones que con la razón) podemos empezar a plantearnos el ser verdaderamente felices.

En rigor lo que Aristóteles sostuvo fue que la felicidad era el “fin de todo lo humano” 6. Y añade que la felicidad está “en las actividades conforme a la virtud” 7. Concretamente respecto a la virtud más excelente (según el Estagirita) que hay en el hombre: el entendimiento. De las pasiones y las emociones Aristóteles dice que no es humano ni no apasionarse ni no emocionarse.

Pero el subtítulo: Las nuevas claves científicas, no le va a la zaga. Aunque parece indicar que se trata sólo de echar un vistazo a los resultados de los trabajos científicos que contribuyen al conocimiento de los factores que pueden incidir en la felicidad humana, en realidad el libro va más allá y plantea la tesis de que sólo en una sociedad guiada por el espíritu positivo de la ciencia podrán ser felices los humanos.

La ciencia al servicio de la humanidad

Aunque Punset declara que el objetivo de este libro: “es muy simple: poner al alcance de los lectores los descubrimientos científicos más recientes sobre la búsqueda de la felicidad” 8, lo cierto es que el objetivo real es muy distinto, y mucho más complejo. En rigor lo que el autor pretende con este libro es algo mucho más ambicioso, lo que se quiere es hacernos tomar conciencia de que sólo: “ahora la comunidad científica intenta, por primera vez, iluminar el camino” 9. Ahora bien, por novedoso que pueda parecer, este mensaje tiene ya varios siglos sobre sus espaldas. Es más, incluso la idea de que sólo la ciencia puede darnos las claves para ser verdaderamente felices es una idea trasnochada. En efecto, esta idea arranca, por lo menos, desde los tiempos de la

Ilustración en el siglo XVIII y su ya caduca fe en el mito del progreso indefinido tecnológico, pasando por el mesianismo promisorio del positivismo cientificista decimonónico. El proyecto Ilustrado era precisamente éste: convencer a todo el mundo de que sólo a través de la educación (principalmente en los logros de la ciencia) se podría liberar al hombre de todos sus males, posibilitando el llevarlo hasta una vida verdaderamente humana, llena de felicidad. Educación, en el pensamiento ilustrado, significa ciencia. Sólo el conocimiento científico es verdaderamente objetivo. No es que se trate simplemente de la mejor forma de conocimiento objetivo, sino que, en rigor, sería la única forma de conocimiento verdaderamente válido para conocer la realidad. La Primera Guerra Mundial puso punto y final a la idea de que el continuo progreso tecnológico llevaría a la humanidad hasta la felicidad. La dura experiencia de ver a las potencias mundiales de la época invertir todos los recursos nacionales en el máximo desarrollo tecnológico con la única finalidad de causar el mayor número de muertos posibles al enemigo y la máxima destrucción a sus rivales hizo comprender a todo el mundo que la tecnología, por sí sola, podía servir para aumentar el nivel de bienestar de una sociedad, pero también para alcanzar cotas de destrucción (y por tanto de infelicidad) jamás imaginadas anteriormente. La lección se repetiría, con creces, veinte años después durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo final nos reveló que la humanidad había sido capaz de abrir la caja de Pandora, proporcionándonos, por primera vez la posibilidad de autodestruirnos.

En su encíclica Sollicitudo rei socialis Juan Pablo II recordaba que si toda la inmensa potencialidad que encierra en sí el desarrollo tecnológico: “no es regida por un objetivo moral y por una orientación que vaya dirigida al verdadero bien del género humano, se vuelve fácilmente contra él para oprimirlo” 10. Es decir, ha de haber un uso ético de la ciencia y de su epígono, el desarrollo tecnológico, para que ambos sean instrumentos al servicio del hombre, elementos que contribuyan al desarrollo de su bienestar y a facilitar algunos de los medios para alcanzar la felicidad, y no para crear las condiciones que puedan poner en peligro la propia existencia de la especie humana o favorecer las desigualdades entre las naciones ricas y las pobres, o entre unas clases sociales y otras. Es decir: la ciencia y la tecnología, en cuanto tales, no pueden ser, en última instancia quienes determinen cómo alcanzar la felicidad, sino que, han de estar supeditadas a unos valores morales que son quienes han de marcar los límites que permitan que ambas estén al servicio de los seres humanos, del crecimiento de su dignidad como personas.

Cuestiones de forma

La pedagogía del texto de Punset presenta muchos temas mezclados, pero sin profundizar demasiado en ellos. La exposición de las tesis (por ejemplo: todas las religiones, impiden el viaje a la felicidad; o: la felicidad está a lo largo del camino y no al final del mismo) se presentan, sin una argumentación que avale dichas posiciones; en donde el autor, en lo esencial, apela más a factores emotivos que a un discurso racional (algo intrínsecamente espúreo a toda metodología de investigación realmente científica, pero absolutamente normal en el terreno de los discursos ideológicos al uso, incluso naïfs), como por ejemplo cuando nos dice que: “con la mano en el corazón, debo confesar que lo verdaderamente importante es que la felicidad es la ausencia de miedo” 11.

Todo esto está aderezado, en ocasiones, con un vocabulario innecesariamente técnico, sobre todo si se trata de un texto de divulgación científica a nivel popular. ¿En tal

contexto ha de saber el lector qué es un moho mucilaginoso? Después de precisar que son considerados hongos por los micólogos y animales por los zoólogos, el autor acude en auxilio del lector y le advierte que, sin embargo: “podrían no ser ni lo uno ni lo otro y considerarse, simplemente, protistas” 12. Aclarada la cuestión el texto prosigue su curso natural exponiendo la diferencia entre mohos mucilaginosos plasmoidales y celulares.

En otras ocasiones nos presenta sus opiniones subjetivas sobre la realidad política española actual como dogmas absolutos. Algunos ejemplos históricos tampoco son un fiel reflejo de lo que realmente sucedió. Un ejemplo lo tenemos cuando habla del uso tétrico “de bosnios musulmanes por las tropas nazis en sus operaciones de conquista, subrayando la eficacia bélica de los que sacrificaban su vida sabiendo que el paraíso después de la muerte sería su recompensa” 13 . La realidad fue bien distinta. Nada más lejos en nuestra voluntad que querer ser políticamente incorrectos, pero lo cierto fue que los musulmanes bosnios que se alistaron en las SS no eran unos ingenuos o incautos que se dejaron manipular, al contrario. Si es correcto lo que cuenta John Keegan (Antiguo profesor de Historia Militar en la Real Academia Militar de Sandhurst, Gran Bretaña, la misma en la que cursan su formación militar los miembros de la casa real británica) en su libro: Waffen SS. Los soldados del asfalto14 , dichos soldados se negaron a combatir contra todo aquel enemigo que no fuera el que ellos elegían, dedicándose “principalmente a la matanza de cristianos indefensos” 15. Tan poco era el caso que hacían de las órdenes de las altas jerarquías de las SS que el propio Himmler ordenó la disolución de la unidad (la 13ª Waffen-Gebirgsdivisionen, kroatische nº 1 –hay que recordar que entre 1941 y principios de 1945 Bosnia formaba parte del estado títere de Croacia, aliado de Alemania-). “También (Himmler) se vio obligado a licenciar, por las mismas razones, a las otras dos divisiones musulmanas” 16.

En otras ocasiones Punset avala sus tesis en experimentos, como los de las ratas de Seligman, paradójicamente contradichos muchos años antes (concretamente desde 1958) por los de Joseph V. Brady con “monos ejecutivos” (Cf. Úlceras en monos ejecutivos, Selecciones de Scientific American, Ed. Blume, Madrid, 1979, pp. 420-424)

En este contexto, de imprecisiones historiográficas, subjetivismos, tecnicismos, etc. emergen algunas ideas que son auténticos referentes, tales como: el reconocimiento de que mayores índices de bienestar material y consumismo no se traducen automáticamente en mayores niveles de felicidad; o la afirmación de que “un estudio reciente contradice la creencia popular según la cual el divorcio siempre hace más felices a los cónyuges en crisis”; o la cita de alguno de sus amigos científicos (Robert Sapolsky, neurólogo de la Universidad de Standford, USA) entrevistados personalmente por él, en la que se afirma con rotundidad lo equivocado que resulta que “para frenar el sida, se inventa una vacuna, en lugar de intentar cambiar las cosas absurdas que hace la gente con su vida sexual” 17.

Los límites de la ciencia

Desde muchos ámbitos (la ciencia, la filosofía...) se reconoce que la ciencia tiene sus límites. Que no es ni omnisciente ni omnipotente y que, por consiguiente, no va a poder solucionar todos los males de la humanidad, ni siquiera todas sus necesidades: ni materiales ni espirituales.

Con grades dosis de realismo el afamado biólogo Ernst Mayr afirmaba en uno de sus últimos libros que: “de vez en cuando oímos declarar con excesivo entusiasmo que la ciencia puede encontrar solución a todos nuestros problemas. Todo buen científico sabe que no es verdad (...) Casi todos los problemas del tipo «¿qué?» y «¿cómo?» son, al menos en principio, accesibles a la elucidación científica. Pero las preguntas del tipo «¿por qué?» son otra cosa (...) Existen «cuestiones profundas», en especial las referentes a valores, que nunca tendrán respuesta. Esto incluye las numerosas preguntas sin respuesta que se plantean a veces los no científicos: «¿por qué existo?», «¿qué sentido tiene la vida?» o «¿qué había antes de que se formara el universo?». Todas estas preguntas –y su número es infinito- se refieren a problemas que quedan fuera de los dominios de la ciencia” 18.

Desde la filosofía Michel Henry (profesor en la Universidad de Montpellier) sostiene una idea similar. Según el filósofo galo, subsiste la creencia “de que el saber científico constituye la única y verdadera forma del saber auténtico, verídico, objetivo; y que, por consiguiente, en él ha de basarse y guiarse la acción humana” 19. Sin embargo: “la ciencia no fija ningún objetivo a nuestra acción ni pretende en modo alguno asumir el papel de autoridad en este sentido” 20.

Pero nuestras vidas precisan puntos de referencia. Nuestra acción necesita marcarse objetivos. Todos, por naturaleza, queremos ser realmente felices (a Aristóteles le sobraba la razón en este punto), y ya en esta vida (como sostiene el cristianismo), cierto. Pero también aspiramos, con un anhelo natural, a alcanzar una felicidad plena y, nos guste o no, hemos de reconocer que la ciencia no puede colmar dicha ansia, por mucho que sus logros puedan contribuir a un aumento del bienestar material. Necesitamos fines que gobiernen nuestra existencia, y algunos de esos fines han de ser objetivos, no el simple producto de nuestra voluntad (subjetiva o histórica). Precisamos, también, hallar un sentido objetivo a nuestra existencia, para guiarla en función de él. Y la ciencia no puede darnos estos referentes. La filosofía y la teología son quienes, con un discurso objetivo y susceptible de ser analizado críticamente por la razón, nos han de proporcionar los elementos que permitan guiar nuestra acción dentro del marco del deber moral, a fin de que podamos alcanzar la máxima felicidad objetiva ya en esta vida y la plenitud de los justos en el futuro.

Notas (1) Abogado, economista, exdiputado y antiguo Ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas; fue Conseller de Finances de la Generalitat de Catalunya y Presidente de la delegación del Parlamento Europeo para Polonia. Participó en la tutela del proceso de transformación económica de los países del Este, tras la caída del muro de Berlín. Ha sido representante del Fondo Monetario Internacional en el área del Caribe. También ha sido profesor universitario, periodista colaborador en cuestiones económicas en la BBC y en The Economist; ha publicado numerosos libros y en la actualidad es uno de los divulgadores científicos más populares y mediáticos de nuestro país, gracias, sobre todo, a su programa televisivo: Redes.

(2) Editorial Destino, Barcelona, 2005, 207 páginas.

(3) A la que Punset tiene en alta estima y de la que dice: “En la búsqueda y la expectativa radica la felicidad” (p. 190); o: “El placer, el bienestar y la felicidad residen en el proceso de búsqueda y no tanto en la consecución del bien deseado” (p. 191). Actitud que podríamos llamar: Complejo de Don Juan; o sea: el placer está en el proceso de conquista y no en el goce tras el logro de la misma. Lo que significa que la felicidad está a lo largo del camino y no al final del mismo. Es decir: la felicidad está en esta vida y no en un Cielo situado en el más allá, por ejemplo. Vendría a ser algo así como si alguien disfrutara más planificando unas vacaciones y realizando el viaje que en la estancia propiamente dicha en el lugar de destino.

(4) Eduardo Punset: El viaje a la felicidad; Ed. Destino, Barcelona, 2005, pp. 195-196.

(5) En efecto, Punset insiste en que: “Conviene echar por la borda todo el pensamiento aristotélico que ha plagado la cultura occidental insistiendo en la irracionalidad y la perversidad de las emociones”, op. cit. p. 182.

(6) Aristótles: Ética a Nicómaco, X 6, 1176a 32-33.

(7) Ibidem, X 6, 1177a 10-11.

(8) Op. cit., p. 10.

(9) Op. cit., p. 9.

(10) Sollicitudo rei socialis; nº 28. La carta encíclica: Preocupación por la cuestión social, fue la séptima escrita por Juan Pablo II. Ésta se publico el 30 de diciembre de 1987 al conmemorarse los veinte años de la carta encíclica: Populorum progressio. El texto citado está extraído del capítulo cuarto titulado: El verdadero desarrollo humano.

(11) E. Punset: op. cit. P. 39.

(12) E. Punset: op. cit. P. 29.

(13) E. Punset: op. cit. P. 18.

(14) Ed. San Martín, Madrid, 1979.

(15) J. Kegan: op. cit. p. 105.

(16) Ibidem. Kegan se refiere a dos divisiones de infantería de montaña. Concretamente la 21ª Waffen-Gebirgs Divisionen der SS (Skanderberg, Albanische Nr. 1) formada por tropas de montaña albaneses. Y la 23ª Waffen-Gebirgs Divisionen der SS (Kama: Kroatische Nr. 2) formada por tropas de montaña de origen musulmán pero croatas.

(17) E. Punset; op. cit., p. 135.

(18) Ernst Mayr: Así es la biología; Ed. Debate, Barcelona, 2005, pp. 123-124.

(19) Michel Henry: Lo que la ciencia no sabe; Mundo Científico, nº 91, p. 512.

(20) Ibidem, p. 513.

El viaje a la felicidad

La felicidad es un estado emocional activado por el sistema límbico en el que, al contrario de lo que cree mucha gente, el cerebro conscientetiene poco que decir. Al igual que ocurre con los billones demembranas que protegen a sus respectivos núcleos y que hacen denuestro organismo una comunidad andante de células, desgraciadamente el cerebro consciente se entera demasiado tardecuando una de esas células ha decidido actuar como un terrorista: un tumor cancerígeno, por ejemplo, que decide por su cuenta y riesgoprescindir de la comunicación solidaria con su entorno, a costa de poner en peligro a todo el colectivo. Las miles de agresiones que sufren las células a lo largo del día, asícomo los procesos regenerativos o reparadores puestos en marchaautomáticamente, también escapan a la capacidad consciente del cerebro. En lo esencial estamos programados, aunque seaimperfectamente. En la actualidad, tras décadas de estudiosdedicados a la mosca de la fruta, una extraña compañera de viaje con la que compartimos buena parte de nuestra herencia genética, se ha descubierto una proteína llamada CREB que incide poderosamenteen la transformación de la información en memoria a largo plazo.También afecta a otras áreas del comportamiento, como nuestrosinstintos maternales y nuestros ritmos de sueño y vigilia. Esto sugiere que la maquinaria molecular implicada en los procesos de la memoriay del aprendizaje se ha conservado prácticamente intacta. De ahíarranca el problema de la búsqueda de la felicidad supeditada a lagenética y a las emociones programadas vulnerables. No es la única instancia en la que el trabajo de la evolución habría culminado deotra manera si, en lugar del resultado de la convergencia evolutiva,se hubiera podido ingeniar de nuevo. El sistema de visión de loshumanos es un buen ejemplo de ello. El escaso papel desempeñado por el cerebro consciente en losprocesos celulares no implica, en cambio, que se pueda vivir almargen de ellos. La contaminación atmosférica, la acción del oxígeno o el estrés através de los flujos hormonales inciden, directamente, sobre las células o los restos de células. Las decisiones conscientes, como dejarde fumar, contribuyen a disminuir el número de agresiones; y las

acciones tendentes a reforzar los procesos reparadores, como laingesta de antioxidantes, también pueden modelar la longevidad delas células. Ocurre lo mismo con las emociones. Su origen en la parte noconsciente del cerebro no implica que se pueda vivir al margen delsistema límbico. A pesar de la relativa incompatibilidad entre loscódigos primitivos que emanan de la amígdala y el hipotálamo poruna parte, y del neocórtex por otra; a pesar del ímpetu avasalladorde los instintos sobre el pensamiento lógico o racional; a pesar delescaso conocimiento acumulado sobre los procesos y la inteligencia emocional con relación a las actividades ubicadas en la cortezasuperior del cerebro, sería aberrante creer que se puede vivir almargen de las emociones. Sin embargo, ése fue el modelo elegidopor los humanos desde los albores de la historia del pensamiento, incluso a partir de la etapa «civilizada» que arranca en los tiemposbabilónicos, gracias a la invención de la escritura. Aquel modelo se haprolongado hasta hace menos de una década. De ahí que el siglo xxnos haya dejado con esa impresión, como me dijo en una ocasión el pintor Antonio López, «de falta de esplendor». Esa falta de esplendor obedece a razones que van mucho más allá delerror de haber singularizado las emociones como la componenteirracional y detestable del ser humano; una característica de todas las grandes religiones y de los pensadores griegos como Platón. Es más,hasta hace muy pocos años, también la comunidad científicadespreciaba el estudio del sistema emocional como algo voluble,difícil de evaluar y por lo tanto ajeno a su campo de investigación. La verdad es que la falta de esplendor a la que se refería Antonio López,que enturbia la mirada de la gente en pleno siglo xxi, tiene causasbiológicas profundas. La falta de esplendor es el reflejo de la notoriaausencia de una emoción llamada felicidad, ya que los humanos —por razones que se analizarán a continuación— soportan un déficit inesperado de este bien por causas estrictamente evolutivas. Todos los organismos vivos se enfrentan a una alternativatrascendental: deben asumir qué parte de sus recursos limitadosdedican a las inversiones que garanticen la perpetuación de suespecie, y qué parte de sus esfuerzos se destinan al puromantenimiento del organismo. Cualquier equivocación al resolver estedilema se paga —a través de la selección natural— con la desaparición de la especie. No se pueden cometer errores y si secometen, los criterios de adaptación a un entorno determinadopremiarán a la especie que no los haya cometido. Los animalesextraen su energía del oxígeno que reacciona con sus compuestos ricos en hidrógeno, de la misma manera que una llama se mantiene

«viva» mientras sus ceras enriquecidas de hidrógeno tienen suficientecombustible de oxígeno. Pero —como explica Dorion Sagan, el hijo del famoso astrónomo Carl Sagan y de la bióloga Lynn Margulis—, la «cremá» de los organismos comporta, además del mantenimiento deuna forma determinada durante un período relativamente corto,como ocurre con una llama parpadeante, la reproducción de su formay funciones para la posteridad. En algunos casos esta inversión implica unos costes extraordinarios.Así ocurre con la rata marsupial australiana Antechinus stuarti. Suvida es una batalla entre los machos para conseguir hembras con lasque copular durante doce horas seguidas. En esta batalla consumen la salud de sus órganos principales y su vida, que se apaga en elcurso de un solo período de apareamiento. En el caso de las longevastortugas, la evolución hizo compatible lo aparentemente contradictorio: la apreciable inversión en reproducción que supone encontrar pareja para un animal que necesita mucho tiempo pararecorrer su hábitat, se contrapone a un gasto de mantenimientotodavía más cuantioso —mantener vivo el organismo durante muchosaños— gracias a la reducción drástica de costes de mantenimiento gracias a la hibernación. La longevidad de las tortugas, auspiciadapor el sofisticado caparazón protector y necesaria, dada la clamorosalentitud de sus ademanes, no hubiera podido financiarse sin losrespiros que da el gasto cero en mantenimiento durante lahibernación. Como sugiere el gerontólogo Tom Kirkwood, de la Universidad deNewcastle upon Tyne, la selección natural alcanzará su compromisoóptimo entre la energía gastada en reproducción y la consumida enmantenimiento cuando cualquier mejora en la reproducción seacontrarrestada por una pérdida creciente de la capacidad desupervivencia. En estas condiciones, es fácil entender por qué cadaespecie tiene una longevidad distinta. Los animales expuestos a unelevado riesgo invertirán menos en mantenimiento y mucho enreproducción, mientras que los organismos expuestos a un nivel deriesgo pequeño actuarán de la forma contraria. Un caparazón como el de la tortuga, tal como sugería, protege demuchos accidentes y de los depredadores. No tiene sentido gastarpoco en mantenimiento y envejecer rápido porque siendo suesperanza de vida elevada, vale la pena mejorar un poco los recursosen mantenimiento y así no desperdiciar las posibilidades deprotección a largo plazo que ofrece el caparazón.

Los murciélagos, que desarrollaron la capacidad de volar partiendo desu condición de roedores, viven más que los ratones, que siguenrastreando la tierra. Pero también se reproducen más despacio. Enconjunto, los pájaros viven más que los animales que habitan en guaridas subterráneas, y las aves que no vuelan viven menos que lasdemás. Los homínidos se caracterizan por un sistema de reproduccióntremendamente ineficaz y, por lo tanto, oneroso. La vía de lareproducción sexual en lugar de la simple subdivisión clónica, comoen las estrellas de mar, implica que en lugar de reproducir un serpartiendo de otro hacen falta dos para que nazca un tercero. Laperpetuación de la especie exige superar dos barreras casiinfranqueables: la indefensión derivada de una larguísima infanciaoriginada por un nacimiento prematuro y la búsqueda aleatoria yterriblemente costosa de pareja. Las inversiones del organismo en lastareas de reproducción eran, y siguen siendo, cuantiosas: búsquedade pareja, a menudo infructuosa, en otra familia o tribu, a la que searrebata exponiéndose a represalias; una pubertad tardía, pocos añosantes de que expirara la esperanza de vida —inferior a treinta años hasta hace menos de siglo y medio—; contados períodos de fertilidad de las hembras y gestaciones largas y a menudo demasiadoimproductivas. Para la especie humana, cuyo organismo se enfrenta a las inversionesvitales para superar todos estos obstáculos, resultabacontraproducente invertir en exceso en el mantenimiento de un organismo que, de todos modos, no iba a superar los treinta años devida. Compaginar un coste altísimo de reproducción con una esperanza de vida efímera pasaba por escatimar el presupuestodestinado al mantenimiento y, por lo tanto, a la felicidad. Bastaba un sistema inmunitario que hiciera frente, mal que bien, a las infeccionesexternas clásicas y conocidas, transmitidas por los insectos sociales;o que contara con los mecanismos elementales para cicatrizar lasheridas frecuentes en los entornos primitivos. En ese diseño biológico —cuando la vida se agotaba pronto, sinapenas tiempo para garantizar la reproducción—, no tenía sentido contemplar los efectos del desgaste celular provocado por la edadmadura, la acumulación de células indeseables, o las mutaciones en los cromosomas y mitocondrias. No entraban en los cálculosevolutivos la fijación de objetivos como el del mantenimiento de lasalud o la conquista de la felicidad.

Si quedaba algún recurso disponible era más lógico asignarlo a las pesadas cargas de la reproducción. El objetivo de una vida feliz y sinproblemas se dejaba para el más allá. Eso sí: un futuro lleno debonanza y para la eternidad. Sin apenas inversión, se suponía quetodos los gastos se centrarían en el puro mantenimiento por los siglos de los siglos. A los gobiernos siempre les ha convenido que sussúbditos postergaran a la otra vida la felicidad; valga como tétricoejemplo el uso de bosnios musulmanes por las tropas nazis en susoperaciones de conquista, subrayando la eficacia bélica de los que sacrificaban su vida sabiendo que el paraíso después de la muertesería su recompensa.

El miedo no te permite ser feliz, pero sin él, tampoco tienes garantía alguna.

La felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante (Antonio Gala) Ni el miedo ni la belleza ni la salud. Ni siquiera la vida.

Eduardo Punset en su conferencia nos contó muchos de sus viajes y experiencias junto a cientificos y profesores que, en la actualidad, investigan en el mundo de las emociones como motores fundamentales de nuestra existencia. Según dijo, la frase en el futuro será "Existo, luego pienso" y aseguró que todos los seres humanos, independientemente de su lugar de naciemiento y su entorno cultural, venimos a este mundo con las mismas emociones basicas, que se expresan exactamente igual en todos nosotros. (miedo, dolor, asco, etc...). Eduardo Punset, reclamo la importancia de los pequeños detalles en la vida cotidiana, "los detalles marcan la diferencia", y de la pasión absesiva en todo aquello que nos gusta y que nos hace felices, a pesar del esfuerzo que requieran. "Hay que aprender a mirar un arbol sin perderse el bosque" Nos anunció que en el fututo en las escuelas se enseñará a los niños a gestionar las emociones y a comprender que el desprecio a otro ser humano tiene unas consecuencias desoladoras.

Ciencia y felicidad

Presentación

Objetivos

Miembros

Documentación

Búsquedas

Bibliografía

Enlaces

Fotografías y reportajes

Cursos

Contactar

Licencia de distribución Creative Commons

.

Grupo de Investigación sobre Ciencia, Razón y Fe (CRYF)

Ciencia y Felicidad

Comentario a la obra de Eduardo Punset El viaje a la felicidad. Las nuevas claves científicas Carlos A. Marmelada

La fórmula de la felicidad