Cosmovisión y territorio en el resguardo zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba -Sucre

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Cosmovisión y territorio en el resguardo zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba -Sucre

Germán A. Mc Allister

COSMOVISIÓN Y TERRITORIO EN EL RESGUARDO ZENÚ DE SAN ANDRÉS DE

SOTAVENTO, CÓRDOBA-SUCRE

1. INTRODUCCIÓN

El pueblo Zenú, como se hace evidente en los registros arqueológicos, es una de las sociedades

prehispánicas más extendidas y reconocidas por su cultura material y tecnología en el territorio

colombiano1 2. Durante el período colonial, la población Zenú constituyó una fuente importante de

mano de obra, lo que dio origen en la segunda mitad del siglo XVIII a la creación de una serie de

resguardos que servirían como base a la institución de la encomienda3. La existencia del resguardo

colonial de San Andrés de Sotavento -escenario de este estudio-, acreditada mediante la escritura

1060 de 1928 de la Notaría Primera de Cartagena, duró hasta 1905, año en que se decreta su

extinción mediante la ley 554. Los intereses petroleros y de grandes terratenientes en la zona lograron

la creación de una ley que sostenía que los antiguos resguardos estaban para ese entonces

deshabitados de población indígena, por lo que la tierra pasó en gran medida a manos privadas.

Desde principios del siglo XX inicia una lucha de recuperación de tierras por parte del pueblo Zenú, y

la escritura 1060 de 1928 es prueba de eso, pues en ella el capitán Pedro Jerónimo Dignasés logra la

transcripción de varios documentos fundamentales para el reclamo territorial en la Notaría Primera de

Cartagena. Es a partir de la existencia del resguardo colonial en su memoria que el pueblo Zenú ha

desarrollado su lucha por la tierra durante el siglo XX, logrando importantes avances en términos de

1 PLAZAS, Clemencia. La sociedad hidráulica zenú: estudio arqueológico de 2000 años de historia en las llanuras de Caribe colombiano .

Bogotá: Banco de la República, 1993.

2 SANCHEZ, Efraín. Zenú; Urabá. Bogotá: Banco de la República, 2008.

3 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. Humanizarte. (Año 5, No. 8). Bogotá: UMB, 2012. P.3.

4 MAYORGA, F. “Los resguardos indígenas y el petróleo”. Revista Credencial Historia, (No. 49). 1999.

recuperación de tierras de manos privadas. A pesar de una serie de trabajos que han documentado los

límites del resguardo colonial de San Andrés de Sotavento, la recuperación de la tierra no es total a la

fecha. Así, el objetivo de este trabajo es clarificar los límites del resguardo colonial y mostrar la

relación entre cosmovisión y territorio en el mismo.

La población actual del territorio es bastante heterogénea. Tras varios siglos de interacción con

el mundo occidental, la identidad indígena se ve profundamente transformada. Como consecuencia

de la ley 55 de 1905, grandes extensiones de tierra comprendida dentro del título colonial pasan a

manos privadas5 6. En algunas zonas de San Andrés, Tuchín, Chimá, Lorica y las partes más altas de

Ciénaga de Oro permanecen asentamientos mayoritariamente nativos, pero otras zonas son

agrupadas en globos privados que pasaron a conocerse en el medio local como 'baldíos'. Como

consecuencia de un rápido proceso de despojo de tierras surgen a su vez las reclamaciones

territoriales, fenómeno regional que por sus características tomó tintes campesinos. De este modo, la

ANUC entra en la década de los 70 a fortalecer el proceso de recuperación de la tierra. Posterior a ello

y tras años de lucha (para una descripción detallada del proceso véase Velandia, 2012) el CRIC entra a

apoyar el movimiento local, dándole importancia significativa al componente indígena. Surge así un

proceso de re-etnización que continúa hasta nuestros días y que apela a la tierra como condición sine

qua non de su existencia. Así, la referencia al título colonial entra a jugar un papel muy importante a la

hora de demostrar la legitimidad en la ocupación de la tierra, y el componente de identidad indígena

es fundamental en ese proceso.

Como consecuencia de las complejas dinámicas migratorias de la región, las tierras que son

recuperadas comienzan a ser ocupadas por familias de diversos orígenes. Puede decirse que el factor

común entre la población que actualmente se asienta en la zona de influencia del Resguardo de San

Andrés es el interés por la tierra. Muchos de ellos acuden a la sangre indígena que corre por sus venas

proveniente de varias generaciones atrás y solo en algunas zonas los pobladores se identifican como

indígenas desde su arquitectura, prácticas agrícolas, gastronomía y cultura material o tradición oral.

5 MAYORGA, F. “Los resguardos indígenas y el petróleo”. Revista Credencial Historia, (No. 49). 1999.

6 DREXLER, Josef ¡En los montes, sí; aquí, no! Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes. Quito: Abya-Yala, 2002. 26.

Una de las pérdidas más significativas de la erosión sistemática de la tradición indígena zenú es

precisamente su historia oral. Los referentes espaciales e históricos más antiguos que existen se

remiten al periodo colonial -en donde la tradición sufrió un gran golpe7- y los más vívidos remiten a las

luchas de recuperación de la tierra durante la segunda mitad del siglo XX. La historia oral prehispánica

zenú ha quedado reducida a una serie de fragmentos representados por relatos cortos o nombres y su

transmisión se reduce a las escuelas. Instituciones coloniales como el credo católico han sido llenadas

de contenido local y hoy son parte de la compleja realidad del pensamiento zenú.

De este modo, el presente trabajo no pretende retratar un sistema simbólico

significativamente distinto al de la sociedad nacional mayoritaria, puesto que el acervo cultural de la

población que hoy día se autodenomina zenú no difiere en escencia -lengua, tradición oral- de las

poblaciones que se autoreconocen como campesinos. En contraste, el objetivo de este trabajo es el de

ilustrar la particular relación de quienes colectivamente se autodenominan zenú con el espacio

otorgado por la corona española en 1773. El hecho de que no exista una tradición indígena 'pura' de

ninguna manera implica la ausencia de un modo auténtico y colectivo de ver el espacio en que

habitan. Los zenú actuales han reconfigurado el valor de la tradición y lo han adaptado a sus

necesidades concretas en términos de tierra y reconocimiento político. De este modo, la historia de

ocupación reciente nos permite evidenciar una continuidad con la tradición de una colectividad que -a

pesar de las profundas transformaciones que ha vivido- ha ocupado historicamente la región y se

identifica como Zenú.

Dicho esto, cabe mencionar que los dos ejes principales del presente documento son territorio

y cosmovisión. Se ha considerado el territorio en relación al contexto colonial de creación de

resguardos durante el siglo XVIII y su evolución republicana alrededor del fenómeno de tenencia de la

tierra. La cosmovisión, por su parte, se ha abordado en su sentido amplio, entendiéndola como un

“Hecho histórico de producción de procesos mentales inmerso en decursos de muy larga

duración, cuyo objeto es un conjunto sistémico de coherencia relativa, constituido por una red

colectiva de actos mentales, con la que una entidad social, en un momento histórico dado,

pretende aprehender el universo en forma holística”.8

7 DREXLER, Josef ¡En los montes, sí; aquí, no! Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes. Quito: Abya-Yala, 2002

El principal insumo para comprender la relación entre ambos elementos ha sido la historia oral.

A través de ella se han establecido relaciones entre el territorio, su población, el contexto político y la

manera de organizar el mundo. Complementario a ello, el presente estudio se apoya en documentos

notariales que dan cuenta de las condiciones de posesión de la tierra en el área de influencia del

resguardo de San Andrés de Sotavento a lo largo del siglo XX. Las principales fuentes documentales

son: 1) la escritura 1060 del 9 de agosto de 1928 de la Notaría Primera del Circuito de Cartagena; 2) la

escritura 30 del 1 de junio de 1927 de la Notaría Principal del circuito de Chinú; 3) la escritura 27 del 3

de agosto de 1870 de la Notaría Principal del circuito de Chinú.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de comprender la relación que la población del resguardo colonial de San Andrés

de Sotavento tiene con el espacio que habita, se ha formulado una estrategia en varias etapas. Estas

pueden organizarse a grandes rasgos de la siguiente manera: revisión documental, visitas guiadas a

terreno, entrevistas y sistemas de información geográfica. Un prerrequisito imprescindible a la hora de

comprender dicha relación es esclarecer los límites del resguardo colonial y comprender su realidad

entre las comunidades zenú.

En la revisión documental se ha buscado esclarecer la ubicación exacta de los límites

establecidos durante el periodo colonial para el resguardo. Así, la escritura 1060 de 1928 de la Notaría

Primera de Cartagena ha sido una fuente fundamental. El trabajo con dicho documento ha consistido

en encontrar la ubicación de los puntos referenciados, partiendo de los nombres de los lugares a los

que remiten. De este modo se ha comenzado a construir una ruta de indagación alredor de los límites,

vinculando los documentos, las marcas en el paisaje y la memoria colectiva de las comunidades.

Una vez esclarecidos los puntos de interés se han programado visitas en compañía de líderes y

ancianos para ilustrarlos localmente a través de la historia oral. De este modo se han establecido

relaciones entre los sitios físicos y la memoria colectiva de la población. Así buscamos llenar de

contenido histórico el hecho físico representado por las huellas en el paisaje. Complementario a ello,

se han desarrollado entrevistas a algunos líderes mayores que participaron en comisiones de

8 LÓPEZ AUSTIN, Alfredo. Cosmovisión y pensamiento indígena. México: UNAM, 2012.

alinderamiento en años recientes para obtener una perspectiva más general del polígono completo

que engloba el resguardo colonial.

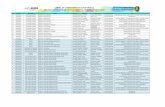

Por último, se han georeferenciado los puntos para llevarlos a sistemas de información

geográfica y contrastarlos con el mapa levantado por COLCIENCIAS y la Universidad de Córdoba en

19879 y con el Informe del IGAC sobre los límites del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento10.

Con ello se pretende llegar a una aproximación física de los linderos del resguardo en relación con la

división politico-administrativa actual de municipios (San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chinú, Ciénaga

de Oro, San Antonio de Palmito y Sincelejo) y departamentos (Córdoba y Sucre). Así ha surgido la

posibilidad de incluir puntos que la gente menciona como parte del límite y no figuran en las

escrituras y descartar amojonamientos que por su ubicación general puede deducirse que no

corresponden al alinderamiento colonial.

De este modo, la información obtenida por diversas fuentes se retroalimenta y comienza a

cobrar sentido a nivel local y regional y termina por nutrirse de la memoria colectiva de los habitantes

de la zona de influencia del resguardo.

3. TERRITORIO

Hablar de territorio requiere entre los Zenú ciertos matices. Primero, comenzaremos aclarando

-siguiendo a Echeverri11- que por territorio no nos referimos al espacio físico, sino a la relación que un

grupo humano tiene con éste. Para el caso que ocupa el presente estudio, tomaremos por territorio la

construcción social alrededor del resguardo colonial de San Andrés de Sotavento, la mayoría de cuya

superficie está hoy en manos privadas como consecuencia de procesos históricos que serán descritos

en secciones posteriores. Sin embargo, el territorio zenú tiene particularidades que no aplican a la

9 COLCIENCIAS y UNICORDOBA. Resguardo indígena San Adrés de Sotavento. 1987

10 IGAC. Informe de límites. Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba. 1981.

11 ECHEVERRI, J. A. “Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial indígena”. En J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A.

Echeverri (Eds.), Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia (pp. 173-180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2000.

hora de hablar de la concepción escencialista de territorio entre otros pueblos indoamericanos. Para

hablar de un territorio zenú en la actualidad es imprescindible contemplar su carácter colonial. Como

ha quedado manifiesto, los documentos legales y la relación con las instituciones (bien sea de la

Corona española o del Estado colombiano) hacen posible su existencia. Documentos e instituciones

alimentan una paradoja al mediar en la ocupación del territorio, puesto que plantean condiciones

ajenas a éste y a la población que le da vida para su existencia. Así, el argumento último para justificar

la existencia de un territorio zenú es el de su carácter colonial: fue creado como estrategia de

sometimiento ideológico y productivo de los habitantes de la región.

De este modo, hablar de territorio entre los Zenú de San Andrés de Sotavento implica hacer

algunas concesiones. Para otros pueblos amerindios el territorio existe porque el espacio físico

contiene las huellas de la historia humana: el paisaje habla por sí mismo a través de la historia oral. En

el caso de los Zenú, la historia oral remite al proceso de lucha por demostrar que el espacio que

habitan les pertenece, y las herramientas para hacerlo son documentos escritos por terceros

institucionales. Las huellas en el paisaje hablan de un proceso de domesticación de la naturaleza que

incluso llega a ser explícitamente cohercitivo con el pensamiento más tradicional: a manera de

ejemplo, los bosques -donde tradicionalmente habitan los espíritus- han sido desmontados para abrir

paso a la ganadería extensiva como herramienta de subsistencia, con todo lo que eso implica en

términos ambientales y de continuidad de la memoria cultural. De este modo, las huellas del paisaje

en la historia oral ya no dan cuenta de las circunstancias en que el territorio o el pueblo zenú cobraron

existencia -lo que, curiosamente, se puede rastrear en detalle en documentos escritos- sino de un

proceso de búsqueda de condiciones mínimas de subsistencia, en las que la tierra tiene un valor

fundamentalmente productivo y de dignidad.

Así, el territorio zenú guarda las huellas de la lucha por acceder a la tierra y su lógica espacial

se puede entender en función de ésta. La pugna de larga data con terratenientes y otros poderes

locales y externos, y los valores asociados a la tierra derivados de ésta se hacen evidentes hoy en la

distribución de tierras tituladas por el INCODER. Si se toma la distribución actual de la población

reconocida localmente como indígena y se la contrasta con el relieve se hará evidente que su

ocupación se concentra principalmente en zonas altas y quebradas, mientras que las tierras bajas

están bien sea en manos privadas o de poblaciones “mestizas”. De allí se deriva una secuencia de

valores que termina por poner en evidencia la relación del pensamiento indígena con la realidad social

y política de la actualidad en función de la posesión de la tierra. Las tierras altas, como zonas de difícil

acceso, fueron el último refugio de los indígenas cuando el carácter legal del resguardo cambió a

principios del siglo XX, posibilitando su paso a manos privadas. La mayor concentración de haciendas

ganaderas en las zonas planas se explica en términos sencillos en el ámbito local: las tierras planas son

buenas, las tierras quebradas son malas. De este modo, la domesticación del paisaje mediante el

desmonte del bosque o el secado de las ciénagas por parte de los hacendados da cuenta de un

proceso de domesticación análogo al confinamiento de la población indígena en los montes. A

continuación se presenta una serie de equivalencias y oposiciones que da cuenta de la naturaleza del

proceso:

Tierras altas : Monte : Salvaje : Indios : Pobres :: Ricos : Blancos : Domesticado: Potrero: Tierras Bajas

De este modo se hace explícita la relación binaria que existe en el pensamiento zenú alrededor

de su relación con el espacio en que habitan, con sus vecinos no-indígenas y con los valores asociados

a la tierra y la productividad. Las tierras altas no son muy productivas porque el agua escurre y en

tiempos de sequía escasea. El monte es salvaje y guarda peligros y misterios a los ojos de la tradición.

Los indígenas, aislados de los centros urbanos, cuentan con grandes necesidades insatisfechas. Las

tierras más bajas, por su parte, son planas y reciben drenajes provenientes de los sitios más altos. Su

transformación en potreros las convierte en un escenario ideal para la ganadería extensiva de la mano

de hacendados.

Una muestra de la forma en que la realidad colonial ha permeado profundamente el

pensamiento territorial y la cosmovisión zenú es el hecho de encontrar referencias a la posesión de la

tierra en vocablos de uso común en la región. Ejemplo de ello es la persistencia del concepto de

“libre”, que es sinónimo de “no-indígena”. El término hace referencia en el contexto colonial a aquellas

personas que no tenían que pagar terraje al encomendero por la habitación y uso productivo de la

tierra. Su término opuesto, el de “indio”, identifica a aquellas personas que habitaban un territorio

titulado por la Corona con el objeto de ceder el control de la productividad de una población y un

terreno a un señor encomendero. Así, el contraste entre indígenas y no-indígenas pasa a través de la

institución colonial de la encomienda y el sometimiento de la población indígena mediante ésta. El

uso que se da en la actualidad a la oposición binaria de los términos “indio” y “libre”, que termina por

convertirlos en etnónimos, da cuenta de la situación en la que un pueblo se define a sí mismo en

función del sometimiento histórico del que ha sido objeto.

Por su parte, el concepto de indio hasta hace un par de décadas era considerado peyorativo.

Como consecuencia de la lucha por la tierra acompañada inicialmente por la ANUC y en años

posteriores por el CRIC, la identidad indígena ha resurgido como herramienta política durante la

segunda mitad del siglo XX. Así, un pensamiento netamente amerindio dio paso en el contexto

colonial a uno de rasgos sincréticos en donde las instituciones religiosas y políticas coloniales y

republicanas tienen un peso significativo. El territorio zenú actual es entonces -en lo físico y lo

simbólico- una colcha de retazos que aglomera concepciones muy diversas.

Dentro del pensamiento zenú actual, el territorio está atravesado fundamentalmente por

historias y personajes relacionados bien sea con la Iglesia Católica o con el Estado colombiano. Si bien

dentro de otras tradiciones amerindias más ortodoxas las referencias al territorio y su historia remiten

a personajes propios de su tradición12, el pensamiento de los actuales habitantes del territorio zenú

acude a herramientas jurídicas para justificar su ocupación y a santos católicos para dotarlo del

sentido de lo sagrado. Por lo anterior, cualquier intento de comprender la relación entre el

pensamiento zenú y su territorio tiene que pasar a través de tales elementos.

Otro factor a tener en cuenta dentro de las concepciones zenú alrededor del territorio es su

dimensión productiva. Hasta hace no mucho los cerros cubiertos de bosque y las ciénagas eran

fuentes de proteína animal y otras materias primas fundamentales para la subsistencia. Hoy día tal

situación ha cambiado debido a la presión creciente sobre el territorio y a la creciente contaminación

de las aguas como consecuencia de los modelos productivos de la sociedad mayoritaria. Dentro de la

historia oral y en algunos sectores aun se lleva a cabo el aprovechamiento de materias primas como el

barro y la arena de las ciénagas en labores como la alfarería y la construcción. Además, la abundancia

de aves en estos ecosistemas es la base de un capital simbólico de elevado valor para los habitantes

de la región. Los cerros y los montes solían ser en la cosmovisión india sitios para no habitar: las

12 ECHEVERRI, J. A. “Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial indígena”. En J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A.

Echeverri (Eds.), Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia (pp. 173-180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2000.

condiciones de tenencia de la tierra durante el siglo XX imprimen una nueva dinámica y generan a los

zenú la necesidad de ocupar las partes más altas. En algunos cerros existen cuevas donde se dice que

viven santos: los santos cuidan los animales y encarnan el poder que rige la naturaleza.

Dentro del contexto actual se puede plantear que la fragmentación del paisaje y la escacés de

tierras producto del modelo productivo y de tenencia de la tierra son un factor importante de erosión

cultural. El proceso de transformación del paisaje a través de la ganadería extensiva ha generado

grandes superficies de tierra desprovistas de su cobertura vegetal original y la ha aglomerado en pocas

manos. Este proceso de transformación del paisaje ha generado la necesidad de cambiar las dinámicas

de poblamiento y de aprovechamiento de recursos, generando a su vez la necesidad de replantear la

relación de la sociedad con el espacio que habita. Así, como se ha mencionado antes, hoy día se

ocupan zonas que dentro del pensamiento tradicional no deberían ser ocupadas, como los cerros y las

zonas inundables alrededor de las ciénagas. Como consecuencia de ello, el conocimiento esotérico y

práctico alrededor de las razones para no habitar estas zonas ha quedado en desuso y desaparecido

poco a poco.

El poblamiento actual, de carácter heterogéneo, responde a una vigorosa dinámica migratoria

en ambas direcciones. Los más viejos cuentan que desde siempre han existido entradas y salidas

masivas en el territorio debido a la necesidad de buscar nuevas posibilidades de subsistencia

económica. Así, muchas personas han salido hacia las grandes ciudades circundantes y lejanas (incluso

a Venezuela) en busca de trabajo y educación. Muchos de ellos han permanecido lejos, pero otros han

regresado -a veces incluso con familia- al territorio. Por otro lado, la influencia antioqueña es

poderosa en la región: muchos antioqueños llegan al territorio con iniciativas comerciales y terminan

viviendo allí, diversificando así la población.

4. LA POBLACIÓN

Como se ha planteado ya en líneas anteriores, la población asentada en la zona de influencia

del resguardo colonial de San Andrés de Sotavento es muy diversa y cualquier intento por

caracterizarla sería reduccionista. Sin embargo, propondremos tres grandes grupos de características

muy generales que hacen justicia a ciertas realidades evidentes. Cabe aclarar que la mayoría de la

población ha nacido en la zona de influencia del resguardo colonial, por lo que la primera categoría, la

de Nativos, no hace referencia a su lugar de nacimiento, sino a la ocupación continuada durante varias

generaciones de una porción de tierra por parte de un grupo familiar. La segunda categoría, por su

parte, involucra familias que han cambiado su lugar de residencia durante las últimas generaciones y

que muy probablemente y en cierta medida, tienen ancestros indígenas, pero comparten su herencia

con poblaciones blancas y afrodescendientes; su presencia es mayoritariamente rural: se los llamará

Mestizos. Finalmente, la tercera categoría comprende personas y familias que han llegado al territorio

procedentes de los lugares más diversos y cuya relación con el territorio no remite al orígen, sino más

bien a la ocupación. Su presencia es fundamentalmente urbana, por lo que se llamarán Población

Urbana.

4.1 NATIVOS

Se ubican principalmente en algunas zonas rurales de Tuchín y San Andrés, en las partes altas

de Ciénaga de Oro, Palmito y Sincelejo. Sus principales elementos característicos son la arquitectura,

la gastronomía, la cultura material y la historia de sus asentamientos. Las comunidades que entran en

esta categoría se reconocen como distintas de los de más en virtud de su relación con el territorio.

Sostienen que son los habitantes más antiguos de la región y en su forma de vivir presentan marcadas

diferencias con el resto de la población. Probablemente sean el grupo menos numeroso de los tres en

cuestión, lo que atribuyen a la llegada de grandes grupos en distintas oleadas. En algunos sectores los

más viejos dicen que sus padres fueron los últimos hablantes de la lengua zenú, pero ésta se ha

perdido irremediablemente como consecuencia de la interrupción de la práctica. La historia oral de

larga data ha perdido vigencia y solo se recuerdan algunos elementos aislados de esta. Es fuerte aquí

la memoria alrededor de las recuperaciones de tierra de la segunda mitad del siglo XX y varios de los

líderes de ese proceso se inscriben a sí mismos dentro de este grupo.

Los asentamientos se componen de varias casas dispuestas alrededor de un patio central

desprovisto de vegetación y existen casas separadas de los grupos principales. Sus materiales son

naturales y locales e involucran postes de madera, caña entretejida para las paredes y techos de

palma amarga. En el patio al rededor de las casas la mayoría de las veces se encuentran árboles

frutales. En algunos casos el entorno cuenta con vegetación nativa y cultivos de yuca, maíz, plátano,

piña y caña flecha en medio de la vegetación boscosa, lo que es muy característico de los sistemas de

cultivo indígenas de otras regiones.

Su gastronomía es un rasgo distintivo, pues cuentan con preparaciones propias que se basan

en procesos tradicionales de la yuca, el arroz y el maíz. El consumo de ají es característico también,

pues en otros sectores no es muy difundido. Se consumen tortas de yuca que guardan cierta similitud

con el casabe amazónico y llanero para acompañar platos de carne o pollo.

Su economía la mayoría de las veces se basa en la siembra, procesamiento y trenzado de la

caña flecha. Dicho trabajo tiene un origen tradicional y hoy día cumple una función

fundamentalmente económica. No obstante la importancia del trabajo con caña flecha, quienes lo

practican reportan que los ingresos no compensan el esfuerzo que requiere si se tiene en cuenta el

precio final de los productos. Un aspecto fundamental relacionado con las actividades productivas es

la cultura material, que involucra una serie de herramientas y utensilios hechos a mano a partir de

materiales locales. El ícono de la cultura material es el sombrero vueltiao tejido en caña flecha, pero

existen vasijas, pilones, y piezas de cestería que son fundamentales en las labores cotidianas.

4.2 MESTIZOS

Las principales características de este grupo son su elevada proporción con relación a la

población total y su amplia distribución. Existen costeños criollos que reconocen que por sus venas

corre sangre zenú, pero se declaran herederos de una mezcla de las tradiciones negra, indígena y

española. Su historia oral remite a una elevada movilidad territorial que en la mayoría de los casos

responde a las dificultades en el acceso a la tierra. Su orígen es tan diverso como la cuenca alta del río

San Jorge y varias poblaciones de las llanuras del caribe. Muchos de estos grupos llegaron al territorio

huyendo de la violencia bipartidista de mediados del siglo XX en busca de tierras para trabajar y

encontraron en la lucha zenú un soporte para sus necesidades. Apelando muchas veces a su herencia

parcialmente indígena se identificaron con el proceso de construcción de la nueva identidad zenú. Un

punto de vista común entre las comunidades que se inscriben dentro de este grupo es que su

pertenencia al cabildo mayor responde al respaldo que este representa en términos de organización

política propia.

Su arquitectura al día de hoy emplea principalmente cemento para las paredes, columnas de

acero, techos de zinc, ventanas de vidrio y puertas metálicas. La distribución de sus viviendas es

principalmente unifamiliar, aunque los hijos muchas veces permanecen en las casas de sus padres

después de conseguir pareja y es común que construyan sus viviendas cerca de ellos. Algunas veces

emplean materiales locales para la construcción, pero esto es en sus propios términos un innegable

signo de pobreza, puesto que apuntan siempre a construir viviendas con las características

anteriormente descritas. Su actividad económica se basa en el jornal: trabajan en tierras ajenas para

procurar su sustento diario. Además, alquilan tierras ajenas para cultivar y su desarrollo demográfico

en los últimos años ha aumentado significativamente la presión sobre la ésta.

4.3 POBLACIÓN URBANA

La población urbana que declara pertenencia a la organización zenú proviene de orígenes

diversos y dentro de su herencia familiar pocas veces resaltan el componente indígena. Habitan

principalmente zonas urbanas y por lo general son las cabezas visibles del movimiento dentro de los

municipios. Su arquitectura, gastronomía y economía son eminentemente urbanas y aun cuando

cuentan con elementos heredados de la tradición indígena (bollos de maíz, chicha, escobas de palma)

esto responde a un fenómeno regional y no precisamente a una transmisión familiar directa.

4.4 EL PUEBLO ZENÚ

Dada la gran diversidad de posturas que componen el pueblo zenú, no se puede hablar de una

homogenidad cultural zenú, pues los distintos grupos que se autodenominan Zenú presentan grandes

diferencias en su modo de vivir. La historia misma del movimiento apela a la “identidad de la lucha

étnica”13 -más que a lo que podría llamarse “identidad étnica”- como argumento último de coherencia

13 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. Humanizarte. (Año 5, No. 8). Bogotá: UMB, 2012. 10.

colectiva, pues ésta ha sido la realidad operante entre los Zenú durante el siglo XX14. No se puede

hablar actualmente de un sistema de prácticas y conocimientos que sea eminentemente “Zenú”, pero

su elemento cohesionador más fuerte es la identidad de la lucha. Así, la lucha por la tierra y la

identidad que a ésta se asocia son la base para hablar del pueblo zenú.

Una fuente importante de coherencia del movimiento la brinda el conocimiento sobre la

existencia del resguardo colonial. Fue durante el período colonial que se plantearon las condiciones

que darían vida a la realidad posterior de la región: se eliminaron los sistemas de pensamiento y las

formas de organización propias, privilegiando las lógicas económicas coloniales15; el paisaje atravesó

una fragmentación sin precedentes en respuesta a las lógicas económicas y sociales del contexto

colonial; se plantea en términos generales una relación con la tierra que responde a lógicas coloniales,

lo que se refleja en la creación de resguardos soportados por escrituras. De este modo, las escrituras

coloniales -que en el contexto de la época pretendían dar un sustento a la institución de la

encomienda- se convierten, en retrospectiva, en la más sólida herramienta con que cuentan los

actuales Zenú para sus reclamos territoriales. Desde esa perspectiva, puede plantearse que el

movimiento zenú halla su coherencia en las reclamaciones territoriales sustentadas por la existencia

de escrituras notariales y que encuentran su reflejo en necesidades verdaderas de la población en

términos de tierra y reconocimiento político.

5. EL PODER DE LAS ESCRITURAS

Las escrituras son para los Zenú una poderosa herramienta que responde a la lógica

institucional con que han convivido históricamente, útil como elemento de validación sobre su

posesión y habitación del territorio al menos desde la segunda mitad del siglo XVII. Así, su utilidad

para este estudio consiste en brindar un contexto histórico a las narraciones orales para identificar

14 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. 5. 15 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. 3.

procesos en la tenencia de la tierra.

La escritura 1060 de 1928 refiere cómo el capitán Pedro Gerónimo Dignasés acude a la notaría

de Cartagena con el fin de certificar la ocupación continuada de los terrenos del resguardo colonial de

San Andrés de Sotavento por parte de la población zenú. En ella se hace referencia al proceso inicial

de medición del resguardo, en el que un agrimensor es acompañado por una comisión de autoridades

locales para demarcar el perímetro del mismo entre 1773 y 1774. Por su parte, la escritura 30 de 1927

es un compendio de documentos de distintas épocas y es copia exacta del paquete enviado por el

mencionado capitán Dignasés a la Presidencia de la República en 1924. Comienza haciendo explícita la

necesidad de asignar tierras a los indios para que trabajen para el Señor Encomendero en agosto de

1773; menciona después un trámite legal que tuvo lugar en 1870, en el que se exige el traspaso de

tierras en posesión de los hermanos José y Fernando de Hoyos a los indígenas, cuya ocupación de

larga data es certificada por el Cura Doctrinero, Vicario y Juez de San Andrés, Jorge José Vásquez; da

cuenta de la constante presión de personas no indígenas sobre las tierras del resguardo desde fechas

tan tempranas como 1782; todo ello, como se menciona arriba, es copia exacta del documento de

protocolización de los límites del resguardo de San Andrés de Sotavento, enviado a la Notaría Segunda

del circuito de Bogotá en 1924 (registrada allí con número 1332) y contiene documentos de distintas

instituciones del gobierno central en que remiten el caso al Tribunal Superior de Cartagena.

Cuando se observan las escrituras en conjunto se hace evidente una presión progresiva sobre

los terrenos del resguardo desde poco después de su creación. A finales del siglo XVIII son los

funcionarios públicos -y no los indígenas- quienes reclaman la invasión de terceros. Se evidencia un

caso (el de los señores Agustín Velásquez y Francisco Durango en Los Garzones) de invasión por parte

de libres a terrenos del resguardo que ejemplifican la presión sobre la tierra desde épocas tempranas.

Las autoridades públicas plantean en aquel entonces 2 posibilidades para resolver el conflicto

territorial: la primera es que los invasores abandonen de inmediato las tierras y la segunda es que

paguen los años de terraje que le adeudan a los indios y continúen pagando en adelante. De lo

anterior se desprende el valor otorgado a la tierra en términos prácticos, pues en última instancia se

apela a su dimensión productiva. Las autoridades públicas interceden en nombre de los indígenas

defendiendo la vocación productiva de la tierra en un contexto de herencia colonial y no su autonomía

territorial, que para aquel entonces ya no existía. La ocupación indígena de los terrenos del resguardo

de San Andrés de Sotavento -al menos desde 1773- se reduce a una relación colonial y no puede

considerarse soberana.

Para la segunda mitad del siglo XIX los conflictos territoriales toman una escala distinta. Ya no

se habla de labradores que ocupan algunas porciones de tierra, sino de ganaderos en cuyo poder

reposan de facto grandes potreros. Las autoridades, al igual que hicieran un siglo antes, respaldan a

los indígenas exigiendo a los hermanos de Hoyos devolver las porciones de tierra a los naturales. Aquí

es interesante ver cómo la situación colonial de haber vivido el proceso de reducción y encomienda se

convierte en el argumento más sólido para demostrar la legitimidad en la posesión de la tierra. Para

esa época inicia entre los indígenas el uso de una estrategia que tomaría fuerza con el paso de los

años: se dirigen a la notaría de Chinú para certificar mediante documentos que la tierra que habitan

les pertenece como resultado de la creación del resguardo de San Andrés de Sotavento en 1773.

Como consecuencia del despojo de tierras legalizado en el ámbito nacional mediante la ley 55

de 1905 y en el ámbito local mediante la escritura 85 del 27 de julio de 1909 de la Notaría Principal del

circuito de Chinú, las autoridades indígenas encuentran en los documentos legales heredados de las

disputas territoriales anteriores una herramienta para probar su ocupación y demostrar la legitimidad

en la posesión de la tierra. Es así como en 1924 el capitán indígena Pedro Gerónimo Dignasés se dirige

a la Presidencia de la República con todo su haber documental para exigir que se visibilice la

vulneración a los derechos territoriales de los habitantes del resguardo, dejando constancia mediante

la escritura 1332 de 1924 de la Notaría Segunda del circuito de Bogotá. El caso es remitido en 1926 al

Tribunal Superior de Cartagena, pues para aquel entonces San Andrés de Sotavento se encontraba en

jurisdicción del Estado Soberano de Bolívar. Así, en 1927 el capitán Dignasés toma la escritura 1332 de

1924 y la registra en la Notaría Principal de Chinú mediante el número 30 del 1 de junio para

presentarse con ella ante el Tribunal Superior de Cartagena, de lo que la escritura 1060 de 1928 de

éste último circuito es evidencia.

El cuerpo de documentos aquí referido tiene la doble utilidad de ser, por un lado, una fuente

para reconstruir la historia del resguardo desde la perspectiva del conflicto territorial, y por el otro, un

insumo para comprender el pensamiento de la población que hoy día se autodenomina Zenú en

relación con su territorio. Como es evidente, el manejo de documentos y la interacción con

instituciones públicas es una herencia colonial que determina en gran medida la forma de entender el

mundo y el territorio de los actuales Zenú. Así, se puede afirmar que el proceso de re-etnización del

que son protagonistas los Zenú es netamente colonial, lo que se apoya en dos razones fundamentales:

1) la primera son más de 200 años de erosión cultural como consecuencia de la temprana reducción y

el intenso adoctrinamiento católico, que representan una ruptura clara con la tradición prehispánica y

la cosmovisión netamente americana; 2) la segunda, el hecho de que el proceso aun hoy depende del

Estado para existir y funciona bajo su misma lógica.

6. MEMORIA, TRADICIÓN ORAL E IDENTIDAD INDÍGENA

Después de más de dos siglos de reducción y de iniciativas coloniales y republicanas por

eliminar cualquier rastro del pensamiento amerindio en la región, el tema del conocimiento propio es

difícil de abordar entre los zenú contemporáneos. Muchos de ellos sostienen incluso que lo único que

les queda de la herencia de sus antepasados indígenas es el uso de la caña flecha para la elaboración

de sombreros. En cuanto a la lengua, la historia y la cosmovisión propias, éstas han desaparecido en

su mayor parte, generando una nueva identidad que ha atravesado grandes cambios a lo largo del

siglo XX y en la que la revitalización de “lo indígena” es un fenómeno reciente.

Sin embargo, plantear que a falta de una tradición netamente amerindia no existe un acervo

cultural que aglomere a un grupo de personas sería poco preciso. En boca de los ancianos zenú no se

habla de una tradición “indígena”, sino de un proceso de re-apropiación de la tierra apoyado por la

herramienta política de la etnicidad. El proceso mismo de construcción de identidad a partir de las

condiciones de ocupación de la tierra y del pasado amerindio de sus habitantes es en sí mismo valioso

y único. Como resultado de esa dinámica de construcción de identidad y apropiación de la tierra existe

hoy día una historia y una manera de ver el mundo que no existen en otros pueblos. Si bien es cierto

que dicha cosmovisión es eminentemente sincrética -por la herencia de las instituciones occidentales-,

no por eso deja de ser única y valiosa.

Los líderes antiguos del movimiento de revitalización que comenzó durante la segunda mitad

del siglo XX ven con alegría el crecimiento en la organización política de su pueblo y las nuevas

posibilidades que ésta brinda hoy día. La consolidación de la relación del pueblo zenú con el Estado

colombiano y lo que ésta representa en términos políticos y económicos es vista con buenos ojos. Son

conscientes del relevo generacional: los líderes antiguos han dado paso a las nuevas generaciones

para que éstas continúen con el fortalecimiento del proceso organizativo que ellos iniciaron 16. Sin

embargo, el carácter más complejo de la realidad política actual trae algunas dificultades prácticas en

esa sucesión. Los más viejos argumentan que los líderes actuales los han dejado de lado y que su

conocimiento está inutilizado mientras ellos permanecen en sus casas al margen de un proceso al que

dieron orígen.

En ese proceso de fortalecimiento comunitario del que fueron partícipes los viejos que hoy

guardan la memoria tangible del puebl zenú hay un elemento que se ha mencionado ya y que es sin

embargo importante mencionar nuevamente: el giro indígena. Los viejos cuentan que cuanto más se

retrocede en el siglo XX más evidente se hace el rechazo de los hoy llamados zenú hacia su pasado

indígena. Nadie quería ser reconocido como indígena, pues esto era sinónimo de salvaje. La

revaloración de lo indio comienza a surgir en la década de los 80 como consecuencia de la toma de

conciencia alrededor de su importancia política en función de la relación con el Estado17. Así, los

insumos para la construcción de una identidad tal son tan diversos como el apoyo del CRIC y una serie

de intelectuales indigenistas, el valor que se le concede a la riqueza arqueológica de la región y la

conservación del símbolo que constituye el sombrero vueltiao. Hoy día hablar de los indios en la

región hace referencia a una organización política sólida con proyecciones importantes en su relación

con el Estado y en la prestación de servicios de salud y educación a sus integrantes.

7. COSMOGONÍA Y COSMOVISIÓN

La base para comprender la manera colectiva de pensar del pueblo zenú es su relación con su

territorio. Sin embargo, como se ha mencionado ya, el argumento territorial no responde a una16 BORDA, A. et al. “Participación política y pobreza de las comunidades indígenas de Colombia. El caso de los pueblos Zenú y Mokaná”.

En Cimadamore, Alberto D.; Eversole, Robyn; McNeish, John-Andrew: Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios..

Programa CLACSO-CROP, Buenos Aires, Argentina. Julio 2006.

17 LARRAÍN, América. Artisticidade, etnicidade e política no Caribe colombiano: uma etnografia dos Zenú e seus outros . Tesis doctorado

Antropologia Social. Brasil: UFSC, 2012

historia que recuerde el “pensamiento amerindio”, sino a una lógica colonial. No existen “Mitos” que

expliquen la manera en que el “territorio” que habitan fue creado, sino documentos y referencias que

acreditan la existencia legal del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento. Así, la historia

contemporánea del pueblo zenú refleja que durante el siglo XX comienza un proceso de

fortalecimiento comunitario alrededor de la lucha por la tierra18. El sitio en que habitan muchas veces

surgió através de recuperaciones, lo que significa que “la lucha” lo ha traído a la existencia como

territorio. Así, el concepto de territorio tiene una estrecha relación con el orígen colonial del

resguardo. Durante el proceso de indagación no se documentan relatos que intenten darle un orígen

al mundo a la manera de otros pueblos indígenas. Quedan en la tradición oral zenú algunos

fragmentos de historias que atribuyen cierta importancia a tal o cual sitio, pero el argumento muchas

veces es que “ahí vive tal santo”. Es posible que años atrás los santos católicos no fueran más que una

fachada de personajes propios de la historia zenú que se mimetizaban en ellos en procesos de

“sincretismo”19. Sin embargo, el uso continuado de los íconos católicos ha tomado espacio a la hora

de explicar por qué es sagrado un lugar. Su importancia ya no radica en su existencia física dentro de

una historia propiamente “amerindia”. Esto es: los lugares sagrados no corresponden precisamente a

una “geografía sagrada” que determine el territorio, pues actualmente no se les atribuye mayor

importancia en la historia de la creación de éste.

De este modo surge una manera de vivir y habitar el territorio que tiene como fuerte referente

la lucha por la tierra. Por esto, sería errado decir que los zenú carecen de relato cosmogónico, o que

no explican cómo el mundo cobró existencia. El espacio en que viven tiene un orígen colonial, por lo

que su relación con éste ha pasado en el último siglo a basarse en la “lucha” por recuperarlo. Su

cosmovisión nos remite siempre a la distribución de la tierra y la necesidad de luchar por recuperarla.

Aun cuando se ha planteado en varias casiones a lo largo de este texto que el pensamiento

zenú ha atravesado grandes cambios, sería errado plantear que éste no existe hoy día. Si bien su

estructura netamente amerindia de orígen prehispánico ha dado paso a otros componentes de

carácter colonial, en lugar de perderse se ha enriquecido y diversificado. Una poderosa muestra de

18 VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. Humanizarte. (Año 5, No. 8). Bogotá: UMB, 2012. 4-5.

19 DREXLER, Josef ¡En los montes, sí; aquí, no! Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes. Quito: Abya-Yala, 2002. 130.

ello son los componentes religioso y político que hoy lo direccionan. Así, el contexto colonial ha

generado un estado de cosas en el que los los héroes culturales y las historias de orígen han dado

paso a elementos tomados de la nueva realidad sociocultural reinante a partir de la segunda mitad del

siglo XVIII.

De este modo cabe decir que aun cuando no existe hoy entre los Zenú una cosmovisión

eminentemente amerindia, no puede afirmarse que los Zenú no tienen una cosmovisión. El concepto

de cosmovisión, como lo define Dilthey20 es inherente al pensamiento humano, pues se refiere a una

visión del mundo. Así, la visión del mundo que tienen los Zenú contemporáneos integra algunos

elementos propiamente ameríndios dentro de una estructura del mundo eminentemente occidental

(para una ilustración de los elementos fundamentalmente ameríndios, véase Derexler, 2002). Para

comprender la cosmovisión zenú contemporánea es preciso entender el contexto en que el

pensamiento de éste pueblo tuvo orígen. Así, es fundamental hacer referencia a lo que se designa más

arriba como el poder de las escrituras. De este modo queda manifiesto que el pensamiento Zenú

actual tuvo orígen en un contexto de subordinación colonial. Tras más de 200 años desde la

consolidación de la realidad territorial y política de los Zenú, se puede plantear que la historia de este

pueblo es la del sometimiento. El siglo XX, sin embargo, vio levantarse un movimiento de lucha por la

tierra que más allá de apelar en sus inicios a realidades ideológicas, apeló a las necesidades básicas

insatisfechas, comenzando concretamente con el acceso a la misma. De este modo, se hace evidente

que no se puede comprender la cosmovisión zenú contemporánea sin hacer referencia a la lucha por

la tierra.

La lucha por la tierra, llevada a cabo -como consta en la historia oral y escrita del pueblo zenú-

en un contexto institucional en que recibir la tierra es una herramienta para someterlos, deja ver una

historia de carencia y subordinación. Por ello, el siglo XX puede proponerse como un tiempo de

búsqueda de lo inmediato (la subsistencia física), en detrimento de la búsqueda de lo “trascendental”,

representado por preguntas alrededor del orígen del mundo y explicaciones sobre su funcionamiento.

La lucha de los zenú por la tierra cómo búsqueda de la subsistencia se vale de cualquier herramienta

que esté a la mano para acceder a ella, lo que explica el empleo de estrategias que en apariencia

contradicen su razón de ser (escrituras, instituciones). En un contexto colonial de subordinación, el

20 DILTHEY, Wilhelm. Introducción a las ciencias del espíritu. México: Fondo de Cultura Económica, 1949.

argumento último para acceder a la tierra es sustentado por la creación del resguardo en 1773 por

parte de la Corona española. Así, el argumento para acceder a la tierra es colonial, y no hace

referencia a un orígen prehispánico que vincule al pueblo zenú con ésta.

De cualquier forma, no se pretende aquí decir que la cosmovisión zenú ha dejado de lado sus

elementos eminentmente amerindios. Aun cuando su estructura actual es de naturaleza colonial, está

integrada por elementos muy propios del pensamiento indígena que se insertan en la realidad

vigente. Así, resaltan algunas historias sobre personas que vivieron a la manera de los antiguos hasta

la primera mitad del siglo XX. Se registran narraciones orales que dan cuenta de poblaciones aisladas

habitando zonas montañosas de vegetación espesa e identificadas como netamente amerindias al

menos desde su lengua, arquitectura y productividad. Se habla de personas que vivían alejadas

voluntariamente de otros asentamientos y que construían casas sin paredes y con techo de palma,

que se dedicaban a la horticultura y a la caza y recolección, que hablaban una lengua incomprensible

para el resto y que el único vestido que usaban era un guayuco, bien fuera de corteza vegetal o de

algodón industrial. Se dice que esos grupos mostraban un rechazo manifiesto hacia las poblaciones

que ya hablaban el español y vivían más cerca de los estándares occidentales y que sólo permitían a

personas conocidas acercarse a ellos.

Otra muestra de permanencia de elementos ameríndios en la cosmovisión zenú

contemporánea es es sincretismo de sus tradiciones con la doctrina católica. Más de 200 años de

reducción y adoctrinamiento católico terminaron por imponer las figuras religiosas, que adoptaron en

el contexto local elementos propios del pensamiento zenú. La adoración a santos que habitan en

cuevas y cerros es una práctica muy difundida y cargada hoy de valor como práctica tradicional. En el

pensamiento zenú los cerros y montes constituyen lugares cargados de un sentido de misterio, pues

se dice que allí habitan espíritus que custodian el agua, los animales y el orden del mundo (Drexler,

2002). De este modo, la práctica católica de asignar santos a cada pueblo en que se construía una

iglesia y designar un día para su adoración sirve como estrategia muy efectiva para desplazar las

prácticas indígenas mediante giros simbólicos y políticos en la interpretación del paisaje. El paisaje,

que en los pueblos amerindios es memoria21, se convierte en una herramienta simbólica para romper

21 ECHEVERRI, J. A. “Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial indígena”. En J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A.

Echeverri (Eds.), Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonia (pp. 173-180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2000.

la continuidad de un pensamiento y establecer la de otro. Sin embargo, los cultos actuales a los santos

son reminiscencias de un pensamiento sustancialmente diferente que se vio subordinado a la práctica

católica como mecanismo de supervivencia física de su gente.

8. CONCLUSIONES

El diagnóstico adelantado revela que la cosmovisión zenú actual encuentra una fuerte base en

la lucha por la tierra. El “territorio” representado por el resguardo colonial de San Andrés de

Sotavento es uno de los pilares más fuertes de su pensamiento colectivo. Los elementos propiamente

amerindios de su cosmovisión se han difuminado en un espacio donde las lógicas coloniales se

impusieron desde hace por lo menos 2 siglos y medio. El pensamiento zenú contemporáneo se ha

valido de herramientas institucionales para garantizar a su gente el acceso a la tierra. Así, cualquier

intento por describir la cosmovisión zenú pasa a través de la institucionalidad heredada de un

contexto colonial. La multipliciad de voces alrededor de lo que significa ser zenú hoy enriquece las

perspectivas de lo que su vida colectiva representa. Ser zenú hoy no remite tanto a la alfarería, la

orfebrería o los sistemas hidráulicos como a la alternativa más viable para garantizar el acceso a la

tierra y el cubrimiento institucional de varias necesidades básicas.

Los Zenú contemporáneos son herederos de un pensamiento dinámico que mutó a través de

los siglos en interacción con la lógica colonial y que hoy apela a ella como elemento que avala su

existencia. Es un pensamiento que recoge necesidades reales de sus poblaciones y las convierte en

banderas de lucha. La sensación de respaldo que brinda el movimiento zenú es fundamental a la hora

de comprender la relación entre cosmovisión y territorio entre los Zenú del resguardo de San Andrés

de Sotavento.

ANEXOS

Mapa del Resguardo colonial de San Andrés de Sotavento

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORDA, A. et al. “Participación política y pobreza de las comunidades indígenas de Colombia.

El caso de los pueblos Zenú y Mokaná”. En Cimadamore, Alberto D.; Eversole, Robyn; McNeish,

John-Andrew: Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios.. Programa CLACSO-

CROP, Buenos Aires, Argentina. Julio 2006.

COLCIENCIAS y UNICORDOBA. Resguardo indígena San Adrés de Sotavento. 1987

DILTHEY, Wilhelm. Introducción a las ciencias del espíritu. México: Fondo de Cultura

Económica, 1949.

DREXLER, Josef ¡En los montes, sí; aquí, no! Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes.

Quito: Abya-Yala, 2002.

ECHEVERRI, J. A. “Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento territorial

indígena”. En J. J. Vieco, C. E. Franky & J. A. Echeverri (Eds.), Territorialidad indígena y

ordenamiento en la Amazonia (pp. 173-180). Leticia: Universidad Nacional de Colombia, 2000.

IGAC. Informe de límites. Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba. 1981.

LARRAÍN, América. Artisticidade, etnicidade e política no Caribe colombiano: uma etnografia

dos Zenú e seus outros. Tesis doctorado Antropologia Social. Brasil: UFSC, 2012

LÓPEZ AUSTIN, Alfredo. Cosmovisión y pensamiento indígena. México: UNAM, 2012.

MAYORGA, F. “Los resguardos indígenas y el petróleo”. Revista Credencial Historia, (No. 49).

1999.

PLAZAS, Clemencia. La sociedad hidráulica zenú: estudio arqueológico de 2000 años de historia

en las llanuras de Caribe colombiano. Bogotá: Banco de la República, 1993.

SANCHEZ, Efraín. Zenú; Urabá. Bogotá: Banco de la República, 2008.

VELANDIA, Daniel. “Historia del territorio en el pueblo indígena zenú. Humanizarte. (Año 5, No.

8). Bogotá: UMB, 2012.