Chizhova A.A. Bronze pendants with a cross from Daghestan//Byzantium within the context of the world...

Transcript of Chizhova A.A. Bronze pendants with a cross from Daghestan//Byzantium within the context of the world...

260

А. А. ЧижоваГосударственный Эрмитаж

БРОНЗОВЫЕ ПОДВЕСКИ С КРЕСТОМ ИЗ ДАГЕСТАНА

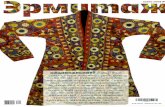

Изучение христианских древностей Кавказа неизменно входило в сферу интересов А. В. Банк1. Целью данной статьи является введение в научный оборот прежде не пу-бликовавшихся памятников – трех бронзовых подвесок из собрания А. Л. Млокосе-вич, хранящихся в Отделе Востока. Все они, разные по стилю, объединяются мотивом креста в декоре. Коллекция, в составе которой находятся эти предметы, была собрана в 1913–1914 годах А. Л. Млокосевич2 (дочерью естествоиспытателя Л. Ф. Млокосевича, жившего с семьей в кахетинском селении Лагодехи). Коллекция насчитывает несколь-ко сотен бронзовых предметов, в основном приобретенных у жителей горных аулов Западного и Центрального Дагестана. Хронологические рамки коллекции – от 1-го ты-сячелетия до н. э. до XIX века. Значительная часть материала имеет точные аналогии в Бежтинском могильнике и, таким образом, датируется VIII–X веками3. Одна из названных подвесок (инв. № Кз 3245; ил. 1, 1–2) происходит из аула Чох

Гунибского округа. Она впервые была упомянута как «равноконечный крест» в моног-рафии Д. М. Атаева, в разделе, посвященном христианским древностям Нагорного Дагестана4. В перечне находок А. Л. Млокосевич 1914 года эта вещь названа «медной крестовидной подвеской»5. Предмет изготовлен методом литья и представляет собой четырехгранный стержень с равноконечным крестом из двух пересекающихся стер-жней посередине, размещенным в перпендикулярной к основному стержню плоско-сти. Все стержни имеют рифленую поверхность и слегка расширяются к концам. На поперечных квадратных площадках на конце каждого стержня вырезано изображение равноконечного креста. Характер оформления концов стержней создает эффект раз-двоения сторон креста. Основной стержень заканчивается квадратным ступенчатым «постаментом» из двух «ступенек», на противоположной его стороне находится оваль-ная петля с отверстием, запечатанным затекшим железом. Под петлей, покоящейся на таком же, как описанный выше, «постаменте», – сужающаяся вниз часть стержня, не имеющая рифления. Общая высота предмета 4,8 см, ширина 3,5 см; ширина сторон четырехгранных стержней 0,6–0,7 см. Возможной аналогией данного произведения яв-ляется нательный крест из села Хварши (Цумадинский район), «квадратный в сечении с рифлеными расширенными концами»; он описан в монографии П. И. Тахнаевой6. Функции эрмитажного креста не совсем ясны (часть предмета христианского куль-та?). В раздвоенной на конце форме угадываются параллели византийским крестам

261

со «слезками». «Ступенчатые» постаменты, возможно, заимствованы из нумизматики – византийской (изображение креста на ступенчатом постаменте на реверсах монет)7 или грузино-сасанидской (крест, соединенный с алтарем огня)8. Украшение поверхности креста вертикальными «бороздками» также встречается в византийском прикладном искусстве. При этом объемная композиция предмета имеет кавказские корни9. Исхо-дя из сложной композиционной и смысловой трактовки предмета, предположим, что подвеска происходит из Грузии.В том же 1914 году в ауле Инхо Андийского округа была приобретена еще одна

подвеска (инв. № Кз 5520; ил. 1, 3). В отчете ИАК она упоминается как «ажурная круг-лая подвеска с крестиком»10. Эта плоская подвеска имеет две литые, вписанные одна в другую окружности. Во внутреннюю окружность подовальной формы (диам. 3,5 см) вписан равноконечный крест (сторона креста 2,6 см), середина и концы которого

Ил. 1. Подвески с крестом из собрания А. Л. Млокосевич:1, 2 – Чох; 3 – Инхо; 4 – Дагестан. Государственный Эрмитаж

БРОНЗОВЫЕ ПОДВЕСКИ С КРЕСТОМ ИЗ ДАГЕСТАНА

1 2

3 4

262

имеют ромбовидную форму. Частично утраченная внешняя окружность (диам. 5,2 см) расширяется к месту прикрепления литого ушка для подвешивания (шир. мин. 0,3 см, шир. макс. 0,9 см; высота ушка 0,6 см), расположенного перпендикулярно плоскости подвески. Под ушком, на широкой части окружности, имеется круглый плоский выступ (диам. 0,4 см). Вещь не имеет точных аналогий11. Широкая в основании и сужающаяся к концам внешняя окружность напоминает лунницу. Отсутствие одной ее половины не дает возможности установить, была ли эта окружность замкнутой. Круглый выступ под основанием креста, в широкой части «лунницы», возможно, имитирует инкрустацию (как и ромбовидные медальоны на кресте, которые, по другой версии, являются реду-цированной формой «процветшего креста»12). С другой стороны, круглый выступ напо-минает сферу, или «голгофу». Рассматриваемая в этом ракурсе, композиция может вос-приниматься как солярная с крестом в круге, покоящимся на сфере и поддерживаемом лунницей13. Смущает лишь расположение ушка для подвешивания, переворачивающее композицию «вниз головой». Иную точку зрения предлагает византийское навершие посоха с крестом в луннице с шаровидными окончаниями14. Мотив лунницы (так же, как языческий мотив креста в круге) был весьма распростра-

нен в раннесредневековом Дагестане: в нашем собрании, в частности, есть близкие по форме подвески-лунницы из коллекции А. А. Бобринского, в том числе с сомкнутыми концами (ил. 2). В мифологии дагестанских народов сохранились свидетельства соляр-ного и лунарного культов (и их сочетания), отражением которых, возможно, стала рас-сматриваемая композиция подвески15. Неожиданным «ключом» к интерпретации пред-мета и его атрибуции стало лингвистическое наблюдение Ж. Дюмезиля о различии слов, обозначающих луну – vaz – в большинстве дагестанских языков, и xaš – в удинском языке (потомке кавказско-албанского языка). По его мнению, это слово происходит от армянского xač – «крест», и является свидетельством умышленной подмены понятий во время христианизации Кавказской Албании армянскими миссионерами (начиная с IV века н. э.)16. В пользу вероятного албанского происхождения предмета может сви-детельствовать и географическое расположение находки вблизи транскавказских путей, связывавших Юго-Западный Дагестан (Дидоэти) с Кавказской Албанией и Восточной Грузией (Кахети).Третья «подвеска» с крестом (называемая так условно, поскольку ушко для подвеши-

вания отсутствует) из собрания А. Л. Млокосевич (инв. № Кз 3265; ил. 1, 4) – плоская, круглой формы (диам. 5 см). В медальон (ширина 0,8 см), орнаментированный бор-дюром из диагональных насечек и двух прочерченных линий вдоль внутреннего края, вписан равноконечный крест с треугольными вытянутыми сторонами (так называемый «болнисский крест»), иконографически восходящий к победному кресту Константина Великого, распространившемуся в ��–��� веках в архитектурном декоре всего христиан-��–��� веках в архитектурном декоре всего христиан-–��� веках в архитектурном декоре всего христиан-��� веках в архитектурном декоре всего христиан- веках в архитектурном декоре всего христиан-ского Востока. Круг – лавровый венок – символизировал победу над смертью)17. Неболь-шие утраты металла по краям – производственный брак при отливке в двустворчатой форме (однако ювелир все же обработал обе поверхности изделия). На краях предмета по диагонали от изображения присутствуют следы от предполагаемых отверстий (?), не удавшихся ювелиру18. Вероятно, предмет предназначался для вставки – как украшение литургических принадлежностей. Место находки пластины в инвентаре не обозначено, что является последствием военной эвакуации: многие вернувшиеся в Ленинград вещи частью или полностью утратили сопроводительные данные. Предмет имеет аналогии

А. А. ЧИЖОВА

263

в раннехристианском грузинском искусстве – иконография абсолютно совпадает с изо-бражениями на каменных рельефах Болнисского Сиона, Джвари и стелах V–VI веков19. Состав металла подвесок был исследован методом рентгено-флюоресцентного

анализа (спектрометр ArtTAX) в Отделе научно-технической экспертизы Эрмитажа С. В. Хавриным20 . Результаты анализа показаны в приведенной ниже таблице.

Ил. 2. Подвески-лунницы из собрания А. А. Бобринского. Дагестан. Государственный Эрмитаж

№ Cuмедь

Asмышьяк

Snолово

PbСвинец

Sbсурьма

Znцинк

Feжелезо

Agсеребро

Прочие

Кз 3245 Основа <0,5 8–11 3–5 Сл. ~1 <0,3 –

Кз 3265 Основа <0,3 2–3 4–6 – 9–11 Cл. Сл. Ni – следы

Кз 5520 Основа < 0,3 2–3 5–7 <0,3 – Сл. Сл.

БРОНЗОВЫЕ ПОДВЕСКИ С КРЕСТОМ ИЗ ДАГЕСТАНА

264

Согласно полученным данным, подвески Кз 3245 и Кз 5520 отлиты из свинцово-оловянистой бронзы, подвеска Кз 3265 – из свинцово-оловянистой латуни. Такой сплав свидетельствует о том, что для изготовления последней металл был взят из нескольких разнородных и, очевидно, переплавленных предметов21. Цинк, использовавшийся для улучшения свойств металла, придал поверхности золотистый цвет (однако небольшое процентное соотношение цинка не позволяет считать эту латунь «золотоподобной»)22. Состав металла в целом характерен для местных бронзовых изделий эпохи раннего Средневековья23.Во второй половине 1-го тысячелетия н. э. христианство проникало на террито-

рию современного Дагестана из христианских государств Южного Кавказа – Грузии (Картли и Кахетии) и Кавказской Албании (свидетельством их широкой миссионерской деятельности являются массовые археологические находки каменных крестов с грузин-скими надписями, остатки христианских церквей и многочисленные могильники с по-гребениями по христианскому обряду; находки нательных крестов относительно ред-ки)24, а также соседних христианизованных Хазарии и Алании. Через них же в Дагестан транслировались византийские художественные традиции. Вплоть до походов Тимура в конце X�� века влияние христианства в регионе было значительным. К ��–X� векам относится существование крупного христианского государства Сарир (Серир) в Нагорной Аварии с центром в Хунзахе25. Бόльшая часть коллекции А. Л. Млокосевич собрана в труднодоступных областях Нагорной Аварии, в частности Дидо (Дидоэти), расположенных в долинах рек Аварское и Андийское Койсу. Располагаясь близ удобных и постоянно использовавшихся перевальных путей в Восточную Грузию, с давних времен этот край имел тесные культурные и экономические связи с соседями, при этом сохраняя свою самобытность, выражавшуюся в оригинальных формах местной материальной и духовной культуры (часто возникавшей из-за местной творческой переработки привнесенных извне сюжетов и форм). Однако приведенные аналогии дают нам основания считать предметы привозными и датировать их в пределах второй половины 1-го тысячелетия н. э.

1 См.: Список научных публикаций А. В. Банк / сост. А. В. Савельева // ТГЭ. СПб, 2008. Т. 42 : Византия в контексте ми-ровой культуры : К 100-летию со дня ро-ждения А. В. Банк (1906–1984) : материалы конф. С. 86–92.

2 В 1914 г. ИАК выдала А. Л. Млокосевич от-крытый лист и средства на проведение раз-ведок и раскопок в Дагестанской области.

3 Чижова А. А. Дагестанские археологические материалы в фондах Отдела Востока (со-брание А. Л. Млокосевич) // Вестник Даге-станского научного центра РАН. Махачкала. (В печати).

4 Атаев Д. М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье (по материалам археологи-ческих раскопок Аварии). Махачкала, 1963. С. 206.

5 Список хранится в деле А. Л. Млокосевич в рукописном фонде ИАК в ИИМК РАН (Ф. 1. № 296/1914)

6 Тахнаева П. И. Христианская культура сред-невековой Аварии в контексте реконструк-ции политической истории (���–X�� вв.). Махачкала, 2004. С. 70.

7 Иерусалимская А. А. Находки предметов хри-стианского культа в могильнике Мощевая Балка // Художественные памятники и про-блемы культуры Востока : сб. ст. Л., 1985. С. 102–104.

8 Пагава И. К. Новый тип грузино-сасанидских драхм с крестом // Международ. науч. конф. «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», 2010. Тбилиси, 2011. С. 195–197.

9 См., например, подвеску из «Казбекского клада»: Уварова П. С. Материалы по архео-

А. А. ЧИЖОВА

_______________

265

логии Кавказа. М, 1900. Вып. 8. Табл. LXX�. Рис. 7.

10 Отчет ИАК за 1913–1915 годы. Петроград, 1918. С. 160.

11 В селении Арани (Хунзахский район) был найден «бронзовый крест, имеющий утол-щенные и закругленные в концах ромби-ческие в сечении крылья» (Тахнаева П. И. Указ. соч. С. 70).

12 См. кресты с ромбовидными и трехлистны-ми окончаниями из Херсонеса в кн.: Насле-дие византийского Херсона. Севастополь ; Остин, 2011. С. 245. Рис. 204–205, 207.

13 Успенский Б. А. Крест и круг : Из истории христианской символики. М., 2006. С. 225–258.

14 Залеcская В. Н. Памятники византийского прикладного искусства ��–��� вв. СПб., 2006. С. 127. Кат. 229.

15 Сефербеков Р. И. Мифологические образы солнца и луны в верованиях народов Дагес-тана // Лавровский сборник : Материалы cреднеазиатско-кавказских исследований : Этнология, история, археология, культуро-логия. 2006–2007 гг. СПб., 2007. С. 162–163.

16 Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании �� в. до н. э. – ��� в. н. э. М. ; Л., 1959. С. 293.

17 Гнутова С. В. «Константинов крест» – древ-нейший памятник раннехристианского

искусства на территории России. М., 2007 // Христианство в искусстве : Иконы, фрески, мозаики. Электронная публика-ция. URL: http://www.icon-art.info\book_contents.php?book_id=68 (дата обращения 31.01.2013 г.).

18 За консультацию относительно технологии изготовления предмета благодарю Е. А. Шаб-лавину (ОАВЕиС ГЭ).

19 Мачабели К. Г. К вопросу о восточных эле-ментах в раннесредневековой пластике Гру-зии // Художественные памятники и проб-лемы культуры Востока : сб. ст. Л., 1985. С. 113–117. Рис. 1.

20 Экспертное заключение № 1861 от 12.12. 2012 г.

21 Благодарю за консультацию С. В. Хаврина (ОНТЭ ГЭ).

22 Иерусалимская А. А. Древняя латунь на торго-вых путях Кавказа (по материалам Мощевой Балки) // СА. 1986. № 4. С. 100–111.

23 В ОНТЭ был выполнен анализ 16 других предметов из собрания А. Л. Млокосевич. См.: Экспертное заключение № 1801 от 22.06.2012 г.

24 Кузнецов В. А. Христианство на Северном Кавказе до X� в. Владикавказ, 2002. С. 119–127; Атаев Д. М. Указ. соч. С. 196–214; Тахнаева П. И. Указ. соч. С. 70.

25 Тахнаева П. И. Указ. соч. С. 18–38.

БРОНЗОВЫЕ ПОДВЕСКИ С КРЕСТОМ ИЗ ДАГЕСТАНА

![Cristian Ioan Popa, Pandantive din piatră în cultura Coțofeni [Stone Pendants dated from Coţofeni Culture], în Drobeta, XXIII, 2013, p. 9-27](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63192ff8e9c87e0c09100123/cristian-ioan-popa-pandantive-din-piatra-in-cultura-cotofeni-stone-pendants.jpg)

![Structural characterization and reactivity of Cu(II) complex of p- tert-butyl-calix[4]arene bearing two imine pendants at lower rim](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631fe67f962ed4ca8e03e9b8/structural-characterization-and-reactivity-of-cuii-complex-of-p-tert-butyl-calix4arene.jpg)

![Adrian Cosmin BOLOG, George BOUNEGRU, About the Bulla Type Pendants Revealed at Apulum [Despre pandantivele de tip bulla descoperite la Apulum]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63152aa2511772fe45103cee/adrian-cosmin-bolog-george-bounegru-about-the-bulla-type-pendants-revealed-at.jpg)