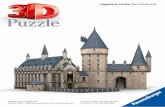

Castle Fürstenberg above Rheindiebach

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Castle Fürstenberg above Rheindiebach

Die Burg Fürstenberg und ihr bemerkenswerter Brückenbau

Günther Stanzl

Lage und Topographie

Die Burgruine Fürstenberg ragt am Ende eines schmalen, aus dem Hunsrück zum Rheintal abfallenden Hügelrückens empor. An der Mündung des Gailbachtals liegt Rheindiebach, talaufwärts Oberdiebach und Manubach. Ein Blick auf den Südhang zeigt deutlich die Spornlage der Burg. Die Nordseite schützt ein bewaldeter, stei-ler Felsabsturz. Wie der Bug eines gestrandeten Schlachtschiffes ragen die Südecke der Ringmauer und dahinter der Turm über dem Ort auf. Es gibt kaum eine andere Burg im Rheintal, die so unmittelbar die ihr zu Füßen liegende Siedlung dominiert.

Neben dieser Positionierung und der Brücke zeichnen noch weitere Besonder-heiten die Burg Fürstenberg aus. So etwa der runde, leicht konische Bergfried, aber vor allem der von keiner Restaurierung des 19. Jh. berührte Zustand der gesamten Burganlage, der ein absolutes Unikum im Rheintal darstellt. Dabei hatten die Bur-

79

Abb. 1: Fürstenberg von Süden mit eingerüsteter Brücke, im Hintergrund die Stadt Bacharach. (Aufnahme: Verfasser, 2006, GDKE).

gen sammelnden, königlichen Hoheiten aus Berlin einiges mit der Ruine vor. Für die Hohenzollern-Prinzessin Luise sollte 1849 nach den Plänen des niederländischen Ar-chitekten C. de Jong gewissermaßen das Pendant zu Stolzenfels am anderen Ende des Mittelrheintals entstehen: ein Schloss mit einem riesigen neugotischen Kuppelsaal und zwei Gebäudeflügeln mit Raumfluchten in verschiedenen historischen Stilen. Doch das ehrgeizige Projekt blieb Planung.1

Gründer, Geschichte, Funktion

Im Mittelalter gehörte Rheindiebach zusammen mit Oberdiebach und Manubach im selben Tal sowie Bacharach und Steeg zum so genannten Viertälergebiet, das im 11. Jh. vom Reich an das Erzstift Köln kam.2 Erzbischof Engelbert I. ließ zur Sicherung des kurkölnischen Besitzes, vor allem aber des einträglichen Zolls in Bacharach ab 1217 die Burg Fürstenberg errichten. Der heute halbierte Turm unten neben der Bun-desstraße, dem sich Mauerzüge an der Lände und bergwärts anschlossen, könnte als Zoll-Vorwarnung der Schiffer gedient haben, auch wenn seine Turmkrone erst aus dem 15. Jh. stammt3, als an der Fürstenberg-Station kein Zoll mehr erhoben wurde, wohl aber in Bacharach. 1242 wurden die Wittelsbacher als Pfalzgrafen mit der Burg belehnt, die sie 1410 endgültig in ihren Besitz brachten und mit Burgvögten besetz-ten. Aus dem 15. und 16. Jh. sind die Namen von etwa 20 Burgmannen überliefert. Im Dreißigjährigen Krieg inhaftierte hier Ambrosio Spinola die protestantischen Geist-lichen der Umgebung. 1689 legten Sprengkommandos der Franzosen große Teile der Burggebäude nieder.

Die Burg diente also anfangs lediglich der Sicherung und Verwaltung. Erst in der pfalzgräflichen Zeit und besonders im 16. Jh. wurde sie großzügig ausgebaut und diente zeitweise sogar als Residenz, wie Urkunden belegen. Ein gutes Bild vom Aus- sehen damals gibt uns Wenzel Hollars Reiseskizze von 1635.4

1 Bernhard Gondorf, Wiederaufbaupläne für Burg Fürstenberg am Rhein, in: Burgen und Schlös-ser 1991, S. 28 – 45; Ursula Rathke, Preußische Burgenromantik am Rhein. Studien zum Wieder-aufbau von Rheinstein, Stolzenfels und Sooneck (Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts 42), München 1979, S. 151.

2 Der komprimierte Geschichtsüberblick stützt sich im wesentlichen auf Kurt Becker, Fürsten-berg, in: Ludwig Petry (Hg.), Rheinland-Pfalz und Saarland (Handbuch der historischen Stät-ten Deutschlands 5), 3., neubearb. Aufl., Stuttgart 1988, S. 108; Hermann Conrad, Schloß Fürstenberg bei Bacharach. Geschichtliche Studie, Bacharach 1931; Karl Laudert, Die Bur-gruine Fürstenberg, in: Heimat am Mittelrhein, 4, 1959, S. 12; Peter Bahn, Die Geschichte des Diebachtales. Oberdiebach und Manubach von den Anfängen bis zur Gegenwart, Oberdie-bach 1989; Otto Volk, Wirtschaft und Gesellschaft am Mittelrhein vom 12. bis zum 16. Jahr-hundert (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 63), Wiesbaden 1998, s. v. „Fürstenberg“.

3 Dies legen die polygonale Form der Turmkrone, die dem Mauerturm der Burg gleicht, sowie die Schießscharten nahe. — Zum Zoll vgl. Volk 1998 (wie Anm. 2), S. 494 und 529.

4 Berthold Roland (Hg.), Wenzel Hollar 1607–1677: Reisebilder vom Rhein. Städte und Burgen am Mittelrhein in Zeichnungen und Radierungen, Mainz o. J. [1986], Kat.-Nr. 52.

80 Günther Stanzl

Baudaten, Baugeschichte

Die Untersuchungen der letzten Jahre ermöglichten die Verifizierung der urkund-lich überlieferten Baudaten durch die Dendrodatierung: Aus dem Bergfried mit 1219/1220, für die Brücke 1411 /12.5 Für die anderen Bauteile sind wir auf die üblichen formgeschichtlich-typologischen und sequenziellen Methoden der Bauforschung an-gewiesen, da noch keine archäologischen Grabungen stattgefunden haben.6

5 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesamt für Denkmalpflege, Archiv Bauforschung „Fürsten-berg“.

6 Zu den Ergebnissen dieser Untersuchungen sind bisher erschienen: Günther Stanzl, Bauforschung und Instandsetzung an der Burgruine Fürstenberg in Rheindiebach, in: Denkmalpflege in Rhein-land-Pfalz. Jahresberichte 1997–2001, Mainz 2003, S. 56 –76; ders., Verborgenes Holz – Befunde aus der denkmalpflegerischen Arbeit an Wehrbauten in Rheinland-Pfalz, in: Holz in der Burgen-architektur (Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung, Reihe B, Bd. 9), hrsg. v. Bar-bara Schock-Werner, Braubach 2004, S. 100 –103; ders., Der Erzbischof liebte Rot. Der Bergfried der Fürstenberg oder über das Anmalen von Architektur, in: Burgen und Schlösser 2005, S. 2– 8; ders., Castles on the Middle Rhine Valley, and the Particular Case of Fürstenberg, in: Mainz and the Middle Rhine Valley. Medieval Art, Architecture and Archaeology, hrsg. v. Ute Engel / Alexandra Gajewski (The British Archaeological Association Conference Transactions 30), London 2007, S. 204 –220.

Die Burg Fürstenberg und ihr bemerkenswerter Brückenbau 81

Abb. 2: Flugbild der Burgruine Fürstenberg von Norden über Rheindiebach, am Rheinufer der Zollturm. (Aufnahme: Verfasser, 1998, GDKE)

Grundriss und Baukörper

Das relativ kleine, etwa dreieckige Burgplateau von etwa 50 × 80 m ist durch einen Halsgraben vom Bergrücken getrennt. Auf dieser Fläche konzentriert sich die kom-pakte Anlage in zwei gestaffelten Mauerringen um den Bergfried, der zusammen mit einem unmittelbar im Nordosten anschließenden Bau den Kern der Burg bildet. Der runde Turm ist ein reiner Zweckbau, der mit 10 m Durchmesser fensterlos bis zum Zinnenkranz in 29 m Höhe aufsteigt, wie üblich oben mit einem vorkragenden, höl-zernen Wehrgang versehen. Nach Westen und in gehörigem Abstand vom Halsgra-ben wird das innere Burgareal durch einem Mauerzug abgeschirmt, welcher später gegenüber der Brücke zur Schildmauer verstärkt wurde und weiter nördlich einen Turm mit Schießkammer aufgesetzt bekam.

82 Günther Stanzl

Abb. 3:Fürstenberg, Ansicht vom Rhein um 1625. Kupfer- radierung von Sebastian Furck. (Repro-Ausschnitt aus: Daniel Meisner und Eberhard Kieser, Politisches Schatzkästlein, Bd. 2, Taf. 15, Frankfurt 1629, Faksimile-Ausgabe, Unterschneid-heim, 2. Aufl. 1979)

Um den heute freistehenden Turm drängten sich auf dem obersten Felsplateau auf allen Seiten Gebäude. An die Nordseite lehnte sich der erste Wohnbau. Auf der Felsrippe zum Rhein hin vorgesetzt erhob sich ein weiterer großer, unterkellerter Bau, der – als Palas bezeichnet – später mehrfache Umbauten mit großen Fenstern erfahren hat. An der Südflanke der Kernburg folgten zwei weitere Gebäude. Der Hocheingang zum Turm erfolgte anfangs vermutlich über den Nordbau. Veränderun- gen an den Konsolen zeigen, dass später wegen der engen Raumverhältnisse eine hölzerne Galerie aus dem Fachwerkobergeschoß des nur 6 m entfernten, viel größe-ren Palas herüberführte.7 Auch vor der Westseite hinter der späteren Schildmauer

7 Für Details: Stanzl 2004 (wie Anm. 6), S. 102; Stanzl 2005 (wie Anm. 6), S. 209.

Die Burg Fürstenberg und ihr bemerkenswerter Brückenbau 83

Abb. 4: Fürstenberg, topographischer Plan. (Aufnahme nach Bildflug: B. Bräumer, 6 / 94; Bearbeitung: Verfasser / Marco Heeg, 3 / 2002, GDKE,

Referat Bauforschung)

erhob sich ein mehrstöckiger Bau,8 zuletzt auch noch zwei weitere nach Norden an der Flanke über dem Steilabfall. Die von Sebastian Furck gestochene, bei Daniel Meisner veröffentlichte Vedute der Burg von 1625, und auch noch die Ansichten der Ruine aus dem 19. Jh., etwa das Ölbild von Franz Josef Manskirsch um 1825, ver- anschaulichen gut die kompakte, sozusagen in die Höhe gedrückte Anlage.9

Brücke

Vielleicht schon im 19. Jh. wurde von dem kleinen Aussichtsplateau oberhalb der Burg eine Treppe zur Brücke hinab angelegt. Nach alten Fotografien10 führte der his-

8 Auf einem historischen Foto um 1907 noch bis zum Zinnenkranz zu erkennen, s. Stanzl 2003 (wie Anm. 6), S. 61, Abb. 7.

9 Klaus Eymann (Hg.), Daniel Meisner – Eberhard Kieser. Politisches Schatzkästlein, Band 2, Taf. 15, Unterschneidheim 1979; Franz Josef Manskirsch (1768 –1830) „Burgruine Fürstenberg“, Öl auf Leinwand, Bonner Landesmuseum, Inv. Nr. 90 0544.

10 Stanzl 2003 (wie Anm. 6), S. 57, Abb. 1.

84 Günther Stanzl

Abb. 5:Fürstenberg, Ansicht der Südhälfte der Ruine mit der Brücke über den Halsgraben und dem Torbau, dem Burghof, den Resten des Zwischenbaus und dem Bergfried. (Aufnahme: Verfasser, 1998, GDKE)

torische Aufweg schräg über den Westhang zur Brücke herauf, er verschwand bei der Neugestaltung des Weinbergs 1990. Von alters her erfolgte also der einzige Zugang zur Burg von Westen über den Halsgraben und das Burgtor in der Schildmauer. Der Halsgraben, auch er ursprünglich tiefer hinabreichend, dürfte in einen bereits be-stehenden kleineren Geländeeinschnitt zwischen dem Hügelrücken und dem gestuft zum Rhein hin abfallenden Hang eingetieft worden sein; dies legt der Felsstock im Graben nahe, auf dem das vorerwähnte Türmchen im Nordwesten sitzt. Zur westlich aufragenden Hangkante beträgt der Höhenunterschied noch gut 7 m.

Der Halsgraben ist bei der Brücke etwa 18,5 m breit, die Sohle liegt gegenüber dem Laufniveau im Torzwinger gut 11 m tiefer, der Fels fällt unter 45 – 60° von Nord nach Süd. Das westliche Brückenwiderlager, der Grabeneinschnitt und die anschließen- den Grabenkanten sind mit Mauerwerk verkleidet bzw. eingefasst. Von hier führt die Brücke über einen ersten Pfeiler, der auf halber Höhe der Grabenflanke sitzt, auf einen bis zur Sohle reichenden zweiten Pfeiler zum östlichen Brückenkopf. Dieser springt 3,5 m weit in den Graben vor, überformt einen schmalen Felsabsatz und trägt oben das Brückentorhaus.

Die heutige Brücke aus stahlbewehrtem Beton zwischen zwei Bahnschienen ist zu-sammen mit den Aufmauerungen auf den Pfeilern und Auflagern eine Konstruktion der 30er Jahre des 20. Jh. und liegt etwas über dem historischen Laufniveau.

Die Burg Fürstenberg und ihr bemerkenswerter Brückenbau 85

Abb. 6: Südseite der Brücke über den Halsgraben. (Aufnahme: Verfasser, 2010)

Grabenflanke und westliches Widerlager

Die beiden Grabenflanken wurden nördlich und südlich der Brücke sorgfältig glatt abgemeißelt. Das die Westkante begleitende Mauerwerk mag zum Teil später sein, die Treppe zum Aussichtsplateau liegt aber auf oder neben einer historischen Ab-mauerung, wie am Brückenaustritt zu sehen ist. Nach Süden hinab 3 m unterhalb der Brücke ist an der Grabenkante eine Art Strebepfeiler zu erkennen, danach eine gut gemauerte Ecke und ein Mauerversprung. Ob es hier einst eine Art Vorbefestigung gab, ist erst nach weiterer Freilegung zu entscheiden.

Das westliche Widerlager enthält im Mittelbereich die Unterfütterung für die moderne Brücke. Zu beiden Seiten schließen aber die Reste des historischen Mau-

86 Günther Stanzl

Abb. 8:Mittlerer Brückenpfeiler, waagrechter Balkenkanal im südlichen Sockelbereich mit Abdruck der Holz- verbindung des senkrechten Ständers. (Aufnahme: Verfasser, 2006, GDKE).

Abb. 7:Westseite der Nordwand des Brückentorhauses mit Falz, Balkenabdruck, Mauer- ankerloch und Einsatzstein für das Drehzapfenlager. (Aufnahme: Verfasser, 2006, GDKE)

erwerks an, das seitlich abgeböscht unten auf die Felsbettung gesetzt ist. Erhalten haben sich von der älteren Brücke ein Konsolstein auf der Südseite und die Ausspa-rung für die nördliche Konsole. Die sorgfältige Verkleidung der Felsflanken ist ähn-lich gut gemauert wie der Unterbau des Schildmauerturmes im Nordwestzwinger.

Unterhalb des Mauerfußes ist auf zwei große Balkenauflager im Fels hinzuweisen. Ihre Größe geht mit 25 × 35 cm weit über das für normale Baugerüste übliche hinaus.

Westpfeiler

Der westliche Brückenpfeiler ruht im Abstand von 3 m zum Widerlager gut 4 m über der Grabensohle auf einem 1,10 m schmalen und 3,20 m breiten Felsabsatz, der aus der Halsgrabenflanke herausgearbeitet wurde. Das Auflager ist sehr ökonomisch parallel zur Hangkante ausgemeißelt und daher zur Brückenachse leicht verdreht. Die gleiche Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit verrät auch die Formgebung des Pfeilers. Beid-seits an den Schmalseiten gleichmäßig dossiert, steigt der Pfeiler etwa 6,7 m bis zum ersten Absatz 1,0 m unterhalb der Brücke empor, wo er nur noch 0,80 auf 3,6 m misst und über dem Absatz heute die Geländerpfeiler für die schmälere, moderne Brücke aufnimmt. Die breite Ostseite weist in halber Höhe einen Absatz auf, die beiden paral- lelen Vorderflächen fallen gegenüber dem Pfeilerfuß um knapp 35 cm aus dem Lot.

Das Mauerwerk besteht ebenso wie bei den anderen Unterbauten der Brücke aus Schieferbruchstein mit gelegentlich eingesetzten Backsteinen, alle sehr sorgfältig verlegt. Die Steinformate werden nach oben schmaler und kleiner. In regelmäßigem Abstand von 1,35 –1,40 cm folgen aufeinander Reihen von runden, durchgehenden Rüstlöchern (Durchmesser 9 –10 cm), insgesamt 5 Gerüstlagen bis oben; bei einer ist sogar noch der anhaftende Fallmörtel zu erkennen. Knapp unter der Brücke, auf der Höhe des Absatzes der Schmalseiten und des Fußes des Westwiderlagers liegt eine Reihe von drei eng aufeinander folgenden, rechteckigen Balkenlöchern (16 × 20 cm), die von Osten 50 cm tief ins Mauerwerk reichen, wobei sich zwei auf der anderen Mauerseite in runden Rüstlöchern fortsetzen, eines auf der Südseite nahe dem Absatz bei dem Balkenloch durchläuft. Entsprechende Löcher im Pfeiler gegenüber fehlen, dort wurde allerdings der Mittelteil für die neue Brücke verändert. Die Balkenlöcher dürften also von der älteren Brücke stammen.

Im Fels an der Ostseite unterhalb des Pfeilerfußes sind wiederum Bettungen für zwei senkrechte und ein oder zwei große, waagrechten Balken ausgestemmt; ihre Größe (27 × 35 cm) entspricht der oben beim westlichen Widerlager erwähnten. Das eine Bal-kenloch hat seine Entsprechung im Sockel des gegenüberliegenden Brückenpfeilers. Damit ist der mittelalterliche Ursprung zumindest dieses einen Auflagers eindeutig.

Mittelpfeiler

Der eindrucksvoll schlanke Mittelpfeiler ist auf einer dem Hanggefälle folgenden, ab-getreppten Felsbettung von 7 m Breite errichtet. Die Fundamentsohle liegt im Süden gut 1,5 m tiefer, wie ein Rüstloch knapp über der heutigen Geländeoberfläche und die

Die Burg Fürstenberg und ihr bemerkenswerter Brückenbau 87

88 Günther Stanzl

Schuttdeckung vermuten lassen. Der am Fuß etwa 2 m messende Sockel verjüngt sich nach oben über zwei Absätze, so dass der Pfeiler in 12 m Höhe eine Mauerstärke von nur 1 m erreicht. Beachtlich ist die elegante Formgebung. Die untere Hälfte des Sockelmau-erwerks ist an der Breitseite im Lot gemauert, aber seitlich dossiert, der erste Absatz ist abgeschrägt, der zweite ebenso. Danach sind die Mauerflächen des Aufsatzes für die

Abb. 9: Burgruine Fürstenberg. Querschnitt und Nordansicht der Brücke. (Aufmaß und Zeichung: B. Klotz, M. Schardt, 10/06, GDKE, Ref. Bauforschung)

Abb. 10: Burgruine Fürstenberg. Ansichten des Torbaus. (Aufmaß und Zeichung: B. Klotz, M. Schardt, 10/06, GDKE, Ref. Bauforschung)

Die Burg Fürstenberg und ihr bemerkenswerter Brückenbau 89

Brücke im Lot hochgezogen. An der Ostseite fällt wiederum ein großes Balkenloch auf, das genau auf der Höhe der vorerwähnten drei Löcher des westlichen Pfeilers liegt.

Die auch hier vorhandenen Rüstlöcher gehen im oberen Abschnitt durch den Pfeiler, im Sockelbereich jedoch nicht; zum Teil reichen sie nur wenig ins Mauer-werk, sollten also lediglich die an der Außenseite unterstützten Hölzer fixieren. Die Rüstlöcher liegen im westlichen und im Mittelpfeiler zwar mitunter auf gleicher Höhe, dennoch ist bei dem Abstand der Pfeiler von 5 – 5,5 m und den mittelalterli-chen Usancen nicht unbedingt von einer vollflächigen Arbeitsebene zwischen den Pfeilern auszugehen, wie wir sie bei der Instandsetzung eingerichtet haben, sondern jeder einzelne Pfeiler wurde rundum mit einem Gerüst versehen. Allerdings – es gibt im Mittelpfeiler in der äußeren Reihe größere Rüstlöcher, deren Hölzer durchaus bis zum gegenüberliegenden Mauerwerk gereicht haben können.

Das Besondere sind aber zwei senkrechte Holzbalken. Deren Hohlformen und Mörtelabdrücke messen 24 × 24 cm bis 25 × 30 cm und sind an der südlichen wie auch nördlichen Schmalseite des Pfeilers oben sichtbar. Im Sockel waren sie komplett ein-gemauert, oben über dem Absatz ist die Außenseite frei von Mauerwerk und beglei-tete gewissermaßen den Pfeiler an beiden Schmalseiten. Der Mörtelabdruck verrät, dass die Balken anscheinend gestückt bzw. über die Länge gestoßen waren. Trotz der späteren Veränderungen am oberen Ende des Pfeilers deuten Spuren im Mauerwerk darauf hin, dass hier diese senkrechten Balken durch einen horizontalen, pfeiler- parallelen Balken von 17 × 20 cm verbunden waren.

Unten im Inneren des Sockelmauerwerks waren diese Ständerbalken jeweils mit-tig in zwei quer liegende Fußbalken von 25 × 30 cm eingezapft, wie an den Löchern und im Balkenkanal zu sehen ist. Diese Fußbalken liegen auf gleichem horizontalem Niveau, die Löcher daher wegen des Geländefalls im Norden in Bodennähe, im Süden knapp vor der Sockelschräge. Sie waren sicher außen aufgeständert, was sich an der Grabensohle durch Grabung vermutlich nachweisen lässt.

Interpretation. Wozu diente diese aufwändige Holzkonstruktion?

Bislang sind Maueranker in der Regel horizontal ins Mauerwerk eingebaut gefunden worden.11 Außerdem ist dann nicht recht einzusehen, warum der obere Teil der Höl-zer nur an drei Seiten eingemauert worden ist – was nicht nur aus Gründen der hö-heren Witterungsanfälligkeit tunlichst zu vermeiden wäre. Vor allem aber gibt es da noch die Löcher einer waagerechten Balkenreihe beim westlichen Pfeiler. Aufgrund des späteren Umbaus ist aber hier kein eindeutiger Befund mehr erhalten.

Zunächst ist man versucht, an einen ähnlichen Vorgang wie bei der Burg Nol-lig über Lorch am gegenüberliegenden Rheinufer zu glauben. Dort wurde der wohl

11 Vgl etwa die ausgeklügelten Konstruktionen in den Türmen der Stadtbefestigung von Oberwe-sel, Stanzl 2004 (wie Anm. 6), S. 97–100; Günther Stanzl, Die Stadtbefestigung von Oberwesel im Rheintal, in: …umringt mit starcken turnen, murn. Ortsbefestigungen im Mittelalter (Beihefte zur Mediaevistik 15), 2010, S. 273 –290.

90 Günther Stanzl

um 1300 komplett in Fachwerk errichtete Wohnturm später einfach mit Mauerwerk ummantelt – ein berühmtes Beispiel für die Versteinerung der Burgen.12 Wurde also auch hier die vorher existierende Holzbrücke einfach mit Mauerwerk umkleidet?

Eine andere Möglichkeit, nämlich eine hochragende Brückenkonstruktion, die den Mittelteil anhebt, wäre zu instabil. Als Beispiel mag hier der gute alte Piper mit der Burg Wildenstein herhalten, da eine neuere Gesamtbearbeitung von Zugbrücken fehlt.13

An der Burgruine Dalberg gibt es auch zwei hohe und sehr schlanke Pfeiler im Halsgraben, die wir auch vor einigen Jahren untersuchen und baulich sichern konn-ten. Sie dienten allerdings der Unterstützung einer hölzernen Wasserleitung – ein sehr seltener Baubefund übrigens, auf den hier nicht weiter eingegangen werden

12 Elmar Altwasser, Hölzerne Turmbauten im Mittelalter, in: Holz in der Burgenarchitektur (Ver-öffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung, Reihe B, Bd. 9), hrsg. v. Barbara Schock-Werner, Braubach 2004, S. 113, Abb. 16.

13 Otto Piper, Burgenkunde, ND 1967 der 3. Aufl. München 1912, S. 611, Abb. 609 f.

Abb. 11:Schemaskizze des Armierungsgerüsts der Brückenkonstruktion.(Zeichnung: Verfasser, 2010)

Die Burg Fürstenberg und ihr bemerkenswerter Brückenbau 91

kann. Bei diesen Pfeilern hat das freie Hochmauern ohne die Armierung des Mauer-werks durch Holzbalken und nach Wegfallen der stabilisierenden Verbindung durch die Leitung trotz Felsgrund zu einer merklichen Verformung geführt.

Und dieses Beispiel führt zu der wahrscheinlichsten Erklärung : Die Pfeiler sind angesichts ihrer Höhe sehr schlank dimensioniert. Man hatte für den hohen und durch die Auflast besonders gefährdeten Mittelpfeiler ein sehr kräftiges Armierungs-gerüst mit sorgfältigen Verbindungen gezimmert, das seitlich verstrebt und ver- ankert wurde und später zum Teil ins Mauerwerk integriert werden sollte. Deshalb war es oben mit dem Westpfeiler und nach Osten mit dem anderen Widerlager durch frei geführte Holzbalken verbunden. Die ganze Konstruktion hatte die Aufgabe, das Mauerwerk während der Abbindezeit zu stabilisieren. Die quer liegenden Fußbalken waren natürlich zunächst außen aufgeständert. Nicht ganz zu verstehen bleibt dabei allerdings, weshalb die oberen Partien nicht auch komplett eingemauert worden sind, was sich schon aus Gründen der Witterungsanfälligkeit empfehlen würde.

Datierung

Zwei Rüsthölzer erlaubten die Dendrodatierung der Bauarbeiten an der Brücke in die Zeit um 1411/12. Dazu passt auch unter anderem die starke Verwendung von Ziegeln im Mauerwerk. Es ist die Zeit des maximalen Ausbaus der Burg in der kurpfälzischen Zeit. Aber natürlich muss schon vor diesem Zeitpunkt eine Brücke an der Stelle ge-standen haben, da der Zugang stets gleich geblieben ist.

Gerade für ungewöhnliche Holzkonstruktionen scheint man auf der Burg Fürsten- berg ein Faible gehabt zu haben, wie Palas und Westbau als auch zeitlich nahe lie-gende Beispiele zeigten.14 So gibt es im Palas ein konstruktives Stabilisierungssystem von je zwei horizontalen Mauerankern pro Geschoß, zusammengebunden mit den Deckenbalken. Beim Westbau fällt der Überrest eines Dachgespärres auf, das un- gewöhnlicherweise komplett im Mauerwerk der dort massiv verstärkten Schildmauer verborgen war. Ein Teil des anschließenden Gespärres ist sogar vom Burghof sichtbar. Einen ähnlichen Ringanker im Bergfried wie auf der benachbarten Burg Stahlberg suchten wir allerdings – sogar mit Mauerradar – bislang vergeblich.

Östlicher Brückenkopf

Es gibt aber noch weitere interessante Befunde am östlichen Brückenkopf. Ein lot-recht gemauerter Abschnitt mit geländebedingt unterschiedlich hohem, seitlichen Absatz sitzt auf einem Sockel, dessen Kanten abgeschrägt und dessen Seitenflächen unter 60° dossiert sind. Damit war ein sicheres, an der Sohle bis zu 10 m breites Auf-lager für das massive Bauwerk eines Brückentorhauses darüber geschaffen. Dieses ist heute bis auf 3 m Höhe erhalten. Es besaß nach Süden und Norden je ein Fenster mit Sitznische, die Toröffnungen waren sowohl zur Brücke wie zur Burg verschließbar.

14 Stanzl 2004 (wie Anm. 6) S. 100.

92 Günther Stanzl

Im Mauerwerk unter der brückenseitigen Schwelle stecken zu beiden Seiten stark verwitterte Konsolen aus Kalksandstein. Die südliche zeigt zur Innenseite eine ein-springende Ecke und oben eine Ausnehmung. Es sind entweder die Reste von Haken-steinen einer Zugbrücke oder sie dienten als Auflager für den Streichbalken einer festen Brückenkonstruktion. Auf jeden Fall lässt sich damit die Breite der ehemaligen Brücke mit 2,60 m bestimmen, breiter als die heutige, aber auch nicht übermäßig massiv für ein Zugbrückenteil. An den Kanten der Toröffnung sind gemauerte Fälze von 13 cm Tiefe und 10 cm Breite erhalten. Der untere Teil ist durch die spätere Auf-mauerung für die neue Brücke verdeckt. Die flache, längliche Ausnehmung an der Innenseite der Südwand könnte von einer Vorrichtung für die Verriegelung und Ar-retierung des hochgeklappten Brückenteils stammen.

Die Fälze enden oben an einem breiten Deckstein. Darunter ist in beiden Mauer-wangen der 37 cm hohe Abdruck eines ehemals dort quer liegenden Balkens erhalten, der zusätzlich mit einem längs in der Nord- und Südmauer liegenden fest verbunden war. An der Innenseite der Nordwand ist über dieser Holzkonstruktion ein massives Werkstück (12 × 26 cm) aus Rotsandstein erhalten, das 60 cm tief ins Mauerwerk ein-bindet. Die Vorderseite ist wandbündig, die Oberseite enthält eine exakt gearbeitete Ausnehmung (12 × 10 × 7 cm) für eine passgenaue Verzapfung. Darüber gibt es um den Stein eine 50 × 50 cm große Aussparung im Mauerwerk, deren Höhe im Mauer-werk aber nicht mehr erhalten ist. Dieses ganze Arrangement deutet darauf hin, dass hier für eine kräftige hölzerne Konstruktion eine stabile Verankerung im Mauerwerk bezweckt war. Leider ist das Gegenstück in der Südmauer nicht mehr vorhanden, um mehr über diese Konstruktion aussagen zu können.

Könnte diese Konstruktion für die Verankerung des Wellbaums einer Zugbrücke gedient haben? Dafür liegt sie allerdings sehr tief und sehr weit vorne an der Tor-kante. Außerdem ist die Bedienung schwierig. Muss man überhaupt eine Zugbrücke annehmen?

Wie hoch das Brückentorhauses ursprünglich war, ist aus den Befunden nicht zu erschließen. Daher können über die Aufzugsvorrichtung einer Brücke oder die Abdeckung nur Vermutungen angestellt werden. Die Decke mag wohl ungefähr mit dem Abbruchniveau der nördlichen Mauerkrone übereinstimmen. Ein Wehrgang mit Schießscharten darüber als Abschluss ist wahrscheinlich. Da nun könnten auch die Hebebäume für die Brücke eingebaut worden sein.

Fazit:

Einiges deutet beim gegenwärtigen Stand unseres Verständnisses der Befunde darauf hin, dass die Brückenkonstruktion von 1410 /11 eine Zugbrücke war. Ihr ging sicher eine ältere Holzbrücke voraus. Zur Beschleunigung des Bauprozesses, der kontrollier-ten Konsolidierung des Mauerwerks sowie Vermeidung von Verformungen und damit statischen Instabilitäten ist mit einem verstrebten Armierungsgerüst im Mauerwerk gearbeitet worden, wobei vielleicht Teile der älteren, kostbaren Holzkonstruktion wieder verwendet oder sogar durch teilweise Ummauerung integriert worden sind.