Cap. 12. Il regno medio-assiro (2015)

Transcript of Cap. 12. Il regno medio-assiro (2015)

Manuali universitari 166Archeologia

Nadali_Polcaro_def_2.indd 3Nadali_Polcaro_def_2.indd 3 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

I lettori che desiderano informazioni sui volumi pubblicati dalla casa editrice possono rivolgersi direttamente a:Carocci editoreCorso Vittorio Emanuele II, 22900186 Romatel. 06 42 81 84 17fax 06 42 74 79 31

Siamo su:www.carocci.itwww.facebook.com/caroccieditorewww.twitter.com/caroccieditore

Nadali_Polcaro_def_2.indd 4Nadali_Polcaro_def_2.indd 4 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

Archeologia della Mesopotamia antica

A cura di Davide Nadali e Andrea Polcaro

Prefazione di Paolo Matthiae

CCarocci editore

Nadali_Polcaro_def_2.indd 5Nadali_Polcaro_def_2.indd 5 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

Il volume è corredato di materiali consultabili online sul nostro sito Internetsegnalati dal simbolo all’interno del testo.

1a edizione, settembre 2015© copyright 2015 by Carocci editore S.p.A., Roma

Realizzazione editoriale: Fregi e Majuscole, Torino

Finito di stampare nel settembre 2015da Eurolit, Roma

isbn 978-88-430-7783-0

Riproduzione vietata ai sensi di legge(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,è vietato riprodurre questo volumeanche parzialmente e con qualsiasi mezzo,compresa la fotocopia,anche per uso internoo didattico.

Nadali_Polcaro_def_2.indd 6Nadali_Polcaro_def_2.indd 6 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

7

Indice

Prefazione 13di Paolo Matthiae

Premessa 17di Davide Nadali e Andrea Polcaro

Parte primaIntroduzione

1. Conformazione storico-geografica 23di Lucia Mori

1. Il Vicino Oriente: che cos’è? 232. I vincoli geografici: territorio e clima 243. La difficile storia della culla della civiltà 27 Bibliografia 28

2. Cronologia dell’antica Mesopotamia 29di Agnese Vacca e Marta D’Andrea

1. Periodizzazione archeologica e terminologia 292. Sistemi di datazione 31 2.1. Fonti scritte / 2.2. Dati astronomici

3. Problematiche di cronologia assoluta: Cronologia Alta, Media, Bassa e Ultra-Bassa 32

4. Cronologia della Mesopotamia (iv-i millennio a.C.) 33 4.1. Tardo Calcolitico / 4.2. Bronzo Antico / 4.3. Bronzo Medio / 4.4. Bronzo Tar-

do / 4.5. Ferro

Bibliografia 44

3. Tecniche edilizie 46di Stefano Anastasio

1. Materiali e tecniche 462. Muri e apparecchiature 493. Archi e volte 50 Bibliografia 52

Nadali_Polcaro_def_2.indd 7Nadali_Polcaro_def_2.indd 7 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

Archeologia della Mesopotamia antica

8

Parte secondaIl iv millennio a.C.

4. Il Periodo Tardo Calcolitico 57di Francesca Balossi Restelli e Marco Iamoni

1. Inquadramento storico 572. La Bassa Mesopotamia e la regione dell’Eufrate 61 2.1. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti / 2.2. Architettura pubblica nella

Bassa Mesopotamia, nella Susiana e nel Medio e Alto Eufrate / 2.3. Architettura pri-vata / 2.4. Rilievo e pittura / 2.5. Toreutica e lavorazione dei metalli / 2.6. Ceramica

3. La Jezirah siro-irachena e la regione del Tigri 79 3.1. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti / 3.2. Architettura pubblica /

3.3. Architettura privata / 3.4. Statuaria e rilievo / 3.5. Metallurgia e lavorazione della pietra / 3.6. Ceramica

4. Glittica, amministrazione e costumi funerari del Periodo Tardo Calco-litico 99

4.1. Glittica e sistemi amministrativi / 4.2. Costumi funerari

Bibliografia 109

Parte terzaIl iii millennio a.C.

5. Il Periodo Protodinastico 115di Davide Nadali

1. Inquadramento storico 1152. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 1173. Architettura pubblica 119 3.1. Architettura palatina / 3.2. Architettura templare

4. Architettura privata 1275. Statuaria, rilievo e intarsio 1296. Glittica 1397. Toreutica e oreficeria 1438. Ceramica 1459. Costumi funerari 147 Bibliografia 150

6. L’impero accadico 153di Andrea Polcaro

1. Inquadramento storico 1532. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 158

Nadali_Polcaro_def_2.indd 8Nadali_Polcaro_def_2.indd 8 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

Indice

9

3. Architettura pubblica 160 3.1. Architettura palatina / 3.2. Architettura templare

4. Architettura privata 1675. Statuaria e rilievo 1706. Glittica 1787. Toreutica e lavorazione dei metalli 1828. Ceramica 1849. Costumi funerari 186 Bibliografia 188

7. Il Periodo Neo-Sumerico 190di Valentina Orsi

1. Inquadramento storico 1902. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 1953. Architettura pubblica 197 3.1. Architettura palatina / 3.2. Architettura templare

4. Architettura privata 2015. Statuaria e rilievo 2026. Glittica 2097. Toreutica e oreficeria 2118. Coroplastica 2129. Ceramica 21310. Costumi funerari 215 Bibliografia 215

Parte quartaIl ii millennio a.C.

8. Il Periodo Paleobabilonese 221di Silvana Di Paolo

1. Inquadramento storico 2212. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 2243. Architettura pubblica 225 3.1. Architettura palatina / 3.2. Architettura templare / 3.3. Architettura difensiva

4. Architettura privata 2325. Statuaria, rilievo e pittura 2326. Glittica 2397. Toreutica e oreficeria 2428. Coroplastica 2459. Ceramica 247

Nadali_Polcaro_def_2.indd 9Nadali_Polcaro_def_2.indd 9 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

Archeologia della Mesopotamia antica

10

10. Costumi funerari 250 Bibliografia 251

9. Il regno paleoassiro 254di Silvana Di Paolo

1. Inquadramento storico 2542. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 2563. Architettura pubblica 258 3.1. Architettura palatina / 3.2. Architettura templare

4. Architettura privata 2615. Statuaria e rilievo 2616. Glittica 2637. Ceramica 2668. Costumi funerari 267 Bibliografia 268

10. Il regno di Mittani 270di Costanza Coppini

1. Inquadramento storico 2702. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 2733. Architettura pubblica 276 3.1. Architettura palatina / 3.2. Architettura templare / 3.3. Architettura difensiva

4. Architettura privata 2815. Statuaria, rilievo e pittura 2826. Glittica 2827. Coroplastica 2848. Il rilievo in avorio 2859. Ceramica 28510. Costumi funerari 287 Bibliografia 287

11. Il regno cassita 289di Sara Pizzimenti

1. Inquadramento storico 2892. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 2923. Architettura pubblica 292 3.1. Architettura palatina / 3.2. Architettura templare

4. Architettura privata 3005. Statuaria, rilievo e pittura 3016. Glittica 307

Nadali_Polcaro_def_2.indd 10Nadali_Polcaro_def_2.indd 10 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

Indice

11

7. Oreficeria 3098. Coroplastica 3109. Ceramica 31010. Costumi funerari 313 Bibliografia 314

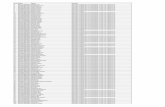

12. Il regno medio-assiro 317di Maria Gabriella Micale

1. Inquadramento storico 3172. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 3193. Architettura pubblica 322 3.1. Architettura palatina / 3.2. Architettura templare

4. Architettura privata 3265. Statuaria e rilievo 3276. Glittica 3297. Ceramica 3328. Toreutica e oreficeria 3329. Costumi funerari 334 Bibliografia 336

Parte quintaIl i millennio a.C.

13. L’impero neo-assiro 341di Davide Nadali

1. Inquadramento storico 3412. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 3433. Architettura pubblica 346 3.1. Architettura palatina e residenze patrizie / 3.2. Architettura templare / 3.3. Archi-

tettura difensiva

4. Architettura privata 3615. Statuaria, rilievo e pittura 3626. Glittica 3737. Toreutica e oreficeria 3758. Il rilievo in avorio 3769. Ceramica 37710. Costumi funerari 379 Bibliografia 382

14. L’impero neo-babilonese 385di Andrea Polcaro

1. Inquadramento storico 385

Nadali_Polcaro_def_2.indd 11Nadali_Polcaro_def_2.indd 11 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

Archeologia della Mesopotamia antica

12

2. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti 3883. Architettura pubblica 391 3.1. Architettura palatina / 3.2. Architettura templare / 3.3. Architettura difensiva

4. Architettura privata 3985. Rilievo e pittura 3996. Glittica 4047. Toreutica e lavorazione dei metalli 4068. Coroplastica 4079. Ceramica 40710. Costumi funerari 409 Bibliografia 411

Indice dei luoghi 413

Indice dei re e delle regine 417

Gli autori 421

Nadali_Polcaro_def_2.indd 12Nadali_Polcaro_def_2.indd 12 28/07/15 08:1728/07/15 08:17

317

1. Inquadramento storico

Il Periodo Medio-Assiro è generalmente riconosciuto come il momento dell’elaborazione e della formazione delle dinamiche politico-territoriali, economiche, amministrative e culturali che costituiscono più tardi, nei pri-mi secoli del i millennio a.C., le basi dell’ascesa e dell’affermazione del po-tere assiro come identità politica e territoriale pienamente imperiale. Cuore ideologico dell’Assiria della seconda metà del ii millennio a.C. è la città di Assur, capitale storica e pressoché l’unica, fino a che i grandi sovrani del i millennio non scelgono di erigere i loro palazzi nelle città del Nord (Kalkhu, Dur Sharrukin e Ninive) che, significativamente lontane da Assur, sembrano lasciare l’antica capitale ai margini dell’Assiria stessa. Assur rimane, a ogni modo, la capitale ideologica e sede del tempio del dio nazionale Assur fino alla caduta dell’impero nel 612 a.C. (cfr. cap. 13). La documentazione arche-ologica e testuale proveniente dagli scavi tedeschi del sito, condotti agli inizi del xix secolo, è il corpus di dati a oggi più importante su Assur e l’Assiria alla fine del ii millennio e permette, pur con qualche discontinuità, di risalire la storia della città fino agli inizi del iii millennio a.C. Prima dell’ascesa politica dell’Assiria, il nome di Assur è legato al ricco commercio con l’Anatolia, ge-stito attraverso la rete di rapporti che legano le principali componenti sociali e istituzionali della città (il re, l’assemblea e le grandi famiglie aristocratiche di commercianti), quando Assur è, in realtà, più una città-stato che la capi-tale di un regno vero e proprio. I dati archeologici limitati relativi alla Assur dell’inizio del ii millennio sono parzialmente integrati proprio dai dati epi-grafici provenienti dal kārum di Kanesh, il suo principale porto commerciale in Cappadocia (cfr. cap. 9).Lo status di Assur e dell’Assiria come, rispettivamente, capitale e Stato va fat-to risalire, dunque, alla seconda metà del ii millennio poiché, nonostante nella Lista Reale Assira non ci sia soluzione di continuità nella successione dei sovrani e nel corso della dinastia, persino sotto Shamshi-Adad i (citato dalla storiografia assira più recente come fondatore dell’Assiria e citato altre-sì dalle stesse iscrizioni reali a lui successive come il primo costruttore di mol-

Assur, la nuova capitale

12Il regno medio-assirodi Maria Gabriella Micale

Nadali_Polcaro_def_2.indd 317Nadali_Polcaro_def_2.indd 317 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

318

ti dei monumenti di Assur) la città è soltanto una delle tante città del regno del sovrano amorreo, ma non la sua capitale.La documentazione relativa al regno medio-assiro, seppur limitata, induce a porre l’accento proprio sulla discontinuità con i secoli precedenti, sull’in-novazione di un momento storico in cui fa la prima comparsa la nozione di Assiria come regione o il concetto di “assiro” inteso come aggettivo che de-finisce la nazionalità. A metà del xiv secolo, Assuruballit i (1363-1328 a.C.) fu il primo sovrano ad abbandonare la titolatura di “servo del dio Assur” e a proclamarsi “Grande Re” e “Re d’Assiria” (šar māt Aššur). Da questo mo-mento l’attività edilizia ad Assur sembra subire un incremento per secoli senza sosta ed essere investita, allo stesso tempo, di un rinnovato simboli-smo politico-religioso che avrebbe caratterizzato l’attività edilizia dei so-vrani medio-assiri anche in altri centri della regione. A documentare questo cambiamento nell’atteggiamento dei sovrani è, nei documenti di cancelleria e nelle cronache reali, l’insistente richiamo alla costruzione o ricostruzione degli edifici, di cui sempre più spesso si annoveravano gli interventi dei re predecessori, e, nei documenti della corrispondenza con l’Egitto, il continuo richiamo alla costruzione di palazzi e alla richiesta di materiali esotici per la loro decorazione.A giudicare, dunque, dai lunghi secoli in cui Assur passa alternativamente da città florida e indipendente a città sotto il controllo dei grandi regni che toc-cano la Mesopotamia del Nord, l’emancipazione e la successiva sottomissio-ne di Mittani sotto la guida di Adad-nirari i (1305-1274 a.C.), la capacità di stabilire un più forte controllo del territorio assiro, che si manifesta forse ide-ologicamente nella fondazione ex novo di una nuova città/capitale con Tu-kulti-Ninurta i (1243-1207 a.C.), l’ascesa politica dei sovrani medio-assiri e il loro ingresso nella rete delle relazioni internazionali tra le grandi e storiche potenze dell’epoca, come l’Egitto e l’impero ittita, la nascita e la soddisfazio-ne di aspirazioni di dominio territoriale al di fuori dell’Assiria, che trova il

Il controllo del territorio

tabella 1 Cronologia dei sovrani del Periodo Medio-Assiro

Assuruballit i 1363-1328 a.C.

Adad-nirari i 1305-1274 a.C.

Salmanassar i 1273-1244 a.C.

Tukulti-Ninurta i 1243-1207 a.C.

Assur-dan i 1178-1133 a.C.

Assurreshaishi 1132-1116 a.C.

Tiglatpileser i 1114-1076 a.C.

Assurbelkala 1073-1056 a.C.

Nadali_Polcaro_def_2.indd 318Nadali_Polcaro_def_2.indd 318 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

319

suo culmine nelle imprese di Tiglatpileser i (1114-1076 a.C.), sono tutti ele-menti che rendono in qualche modo prodigiosa la storia del regno medio-assiro e del suo territorio e, pertanto, ancora da chiarire in molte sue parti.La documentazione storica e quella archeologica relativa all’estensione del controllo amministrativo dell’Assiria sono di complessa lettura finanche, a volte, apparentemente contrastanti. Le iscrizioni reali e la storiografia gene-rale del Periodo Medio-Assiro sono poco chiare sui modi in cui si appartiene al regno di Assur. La documentazione testuale, ad esempio, suggerisce che i re assiri hanno sempre il controllo del loro territorio. Eppure, l’analisi e il confronto tra i dati provenienti da Assur e quelli delle presunte province, soprattutto prima del regno di Salmanassar i (1273-1244 a.C.), mostrano li-miti evidenti che si manifestano, ad esempio, nell’assenza di dati testuali sulla presenza politica e amministrativa assira in regioni dove, al contrario, l’ar-cheologia ha portato alla luce resti di architettura pubblica e monumentale altrimenti non immaginabile (tab. 1).

2. Urbanistica e distribuzione degli insediamenti

Un quadro completo di città medio-assira viene da Assur, dove nella struttu-ra dell’insediamento, già allora influenzato dalla tradizionale localizzazione degli edifici più antichi, cominciano a fare la loro comparsa gli interventi dei sovrani dell’epoca, che fanno dell’attività edilizia una delle manifestazioni più rappresentative del loro potere regale. Al tempo dell’ascesa politica in-ternazionale di Assuruballit i, alla metà del xiv secolo, la città è certamente un centro già ampiamente sviluppato, dotato di fortificazioni che probabil-mente si estendono a sud, fino a comprendere la cosiddetta “città nuova”, un settore privo di edilizia monumentale la cui delimitazione viene attribuita a Puzur-Assur iii (ca. metà del xvi secolo a.C.) da fonti a lui posteriori. La città, dunque, è composta delle due aree che caratterizzeranno la forma dell’insediamento per tutta la sua storia, ossia una zona nord monumentale, localizzata su una leggera altura naturale sul Tigri e che è il cuore dell’inse-diamento più antico, e una zona periferica sud, dove nel corso dei secoli, dal-la sua delimitazione in poi, si concentrano prevalentemente dei quartieri re-sidenziali (fig. 1a). Sebbene in assenza di dati archeologici, è inverosimile che Assur non abbia una fortificazione almeno a partire dall’inizio del ii millennio a.C. Gli archeologi affermano di aver individuato, al di sotto dell’avancorte del Tempio di Assur, strutture genericamente arcaiche che fanno probabilmente parte di una costruzione d’argine del Tigri. Sul lato nord, lungo la parte superiore del pendio, sembra che si sia conservata una porzione di mura fortificate provviste di casematte, forse del tipo Ka-sternmauern significativamente presente anche a Kültepe/Kanesh, mentre altri ampi tratti di mura sono stati portati alla luce immediatamente a nord-ovest del Tempio di Assur. Non è un caso, dunque, che il re medio-assiro

L’impianto urbano di Assur

Nadali_Polcaro_def_2.indd 319Nadali_Polcaro_def_2.indd 319 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

320

figura 1 a) Pianta generale del sito di Assur; b) il Tempio del dio Assur ad Assur e le sue fasi edilizie nel ii millennio a.C.; c) l’area sacra di Ishtar ad Assur

Fonti: a) elaborazione da W. Andrae (1909), Der Anu-Adad-Tempel in Assur, Hinrichs, Leipzig, Taf. 1; b) elaborazione da A. Haller, W. Andrae (1955), Die Heiligtümer des Gottes Assur und der Sîn-Šamaš-Tempel in Assur, Hinrichs, Leipzig, Taf. 5; c) elaborazione da W. Andrae (1935), Die jüngeren Ischtar-Tempel in Assur, Hinrichs, Leipzig, Taf. 1. (Cfr. tav. C online.)

Nadali_Polcaro_def_2.indd 320Nadali_Polcaro_def_2.indd 320 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

321

Adad-nirari i (1305-1274 a.C.) faccia menzione di antiche fortificazioni con-servate fino al suo regno. Difficile è, inoltre, l’identificazione delle porte ur-biche di Assur di Periodo Medio-Assiro. Molte delle porte che si aprono sul-le fortificazioni sono archeologicamente ben conosciute, proprio come le fortificazioni stesse, solo per i periodi più tardi.Coerentemente, dunque, alla scarsità di dati archeologici che caratterizza l’inizio del regno medio-assiro, l’attività edilizia di Assuruballit i è rico-struibile solo attraverso alcune fonti scritte che attribuiscono a questo so-vrano il restauro di un palazzo e di un settore del vecchio Tempio di Ishtar (fase D). Una fonte più tarda gli attribuisce anche il restauro di una parte del Tempio di Assur, la cui costruzione, insieme a quella della ziqqurat, vie-ne invece attribuita sia dagli archeologi sia dai documenti epigrafici a Shamshi-Adad i. Inoltre, un’iscrizione portata alla luce nell’area dell’Anti-co Palazzo, all’epoca un edificio probabilmente mai completato in tutte le sue parti, sembra suggerire che Assuruballit abbia realmente restaurato parte di questa vecchia struttura. Se, da un lato, dunque, l’impianto della città non subisce con Assuruballit modifiche rivoluzionarie rispetto al pas-sato, dall’altro, la rinnovata struttura sociale del regno in ascesa, di cui purtroppo la documentazione epigrafica ha lasciato poche tracce, ha certa-mente influito sul tessuto urbano non solo nel settore monumentale della città, ma nell’intera area urbana. I dati archeologici relativi ai quartieri re-sidenziali e alle strutture domestiche lasciano intravedere in questo perio-do un incremento dell’estensione delle aree residenziali. È indubbiamente significativo, a questo proposito, che contrariamente a quanto ci si aspette-rebbe dalla lettura delle fonti scritte, la prima architettura medio-assira ar-cheologicamente documentata sia di tipo domestico. Il fiorire di abitazioni private nel settore monumentale della città, dove sono stati portati alla luce materiali amministrativi, riflette probabilmente lo sviluppo di una nuova classe al servizio del Palazzo, la cui sede, di contro, rimane sostanzialmente immutata, fino alla ricostruzione radicale, ma sul luogo tradizionale, volu-ta da Adad-nirari i. Il restauro e la parziale ricostruzione del Tempio di Assur, secoli dopo la prima costruzione di Shamshi-Adad i, è attribuita a Salmanassar i (1273-1244 a.C.). Più importante, tuttavia, è la clamorosa in-terruzione della connessione tra tempio e ziqqurat attuata grazie alla co-struzione del cosiddetto “Palazzo del Re-Sacerdote” (fig. 1b). Con questo evento, Salmanassar i sembra cambiare il tradizionale rapporto tra regalità e divinità, che si manifesta ad Assur prepotentemente nell’attività edilizia del sovrano successivo, Tukulti-Ninurta i (1243-1207 a.C.). A lui, infatti, è da attribuire lo scavo di un fossato lungo le fortificazioni e, molto più signi-ficativamente e in netto contrasto con la tradizione mesopotamica fino ad allora attestata ad Assur, la radicale ricostruzione del Tempio di Ishtar nell’area, ma non sullo stesso luogo, del tempio più antico (fig. 1c). Il re-gno di Tukulti-Ninurta i è responsabile nella capitale anche della costru-

Assur: gli interventi di Assuruballit i

Nadali_Polcaro_def_2.indd 321Nadali_Polcaro_def_2.indd 321 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

322

zione ex novo di un palazzo che, localizzato all’estremità opposta del Tem-pio di Assur, nonché più esteso del tempio stesso, deve aver rappresentato un cambiamento del paesaggio urbano ricco di implicazioni ideologiche e simboliche.L’esempio di Assur è indubbiamente il più completo per intensità e continui-tà dell’attività edilizia documentata, per monumentalità degli edifici pubbli-ci e per estensione degli abitati privati. Non c’è dubbio, tuttavia, che la fondazione ex novo di una nuova capitale da parte di Tukulti-Ninurta i, che da lui prende nome, permette di conoscere la concezione di un nuovo impianto urbano, sebbene molto mal documentato (tav. 32a). L’ideologia autocelebrativa che sottende questa nuova fonda-zione fa sì, tuttavia, che Kar-Tukulti-Ninurta non possa essere considerata esemplificativa dell’urbanistica dell’epoca. Costruita a pochi chilometri a nord di Assur a seguito, secondo le fonti, della vittoria riportata sui Babilo-nesi, la città si estende per circa tre volte l’estensione di Assur. Di forma pres-soché quadrata, è divisa in due settori approssimativamente rettangolari di cui quello ovest, con una sorta di piccola acropoli dove si innalza il Palazzo, è occupato anche dal Tempio del dio Assur. Delimitata da una doppia fortifi-cazione, la cui cinta interna parallela al Tigri definisce l’area templare, l’area urbana rimane a oggi ancora poco conosciuta. Un canale scavato per portare acqua dal Tigri alla città, infine, completa il quadro autocelebrativo di questo sovrano che manifesta, così, anche la capacità di controllare la natura. Tut-tavia, le iscrizioni reali di Tukulti-Ninurta i si riferiscono alla nuova capitale sostanzialmente come un centro cultuale sede di numerose fabbriche sacre e riflettono la propaganda religiosa chiamata dal sovrano a giustificazione della sua impresa ambiziosa e quasi sacrilega nei confronti della storica sede del clero di Assur.Sebbene siano ormai numerosi i centri al di fuori dell’Assiria propriamente detta dove la presenza medio-assira si manifesta, oltre che per cultura mate-riale e documenti amministrativi, anche per mezzo di un’architettura funzio-nale al ruolo di questi stessi centri (si ricordino, ad esempio, Tell Fekheriye, Tell Sheikh Hammad/Dur Katlimmu, Tell Barri/Kahat, Tell Chuera/Khar-be, Tell Sabi Abyad), in nessun caso è possibile identificare un vero e proprio tracciato urbano riconducibile a un modello. In generale, a ogni modo, gli insediamenti medio-assiri sembrano riflettere esigenze specifiche ovvero adattarsi alla struttura urbana preesistente.

3. Architettura pubblica

3.1. Architettura palatina A differenza dell’ampia documentazione relativa agli edifici di culto di Assur, risulta del tutto inaspettata la mancanza di una documentazione sufficientemente leggibile dei palazzi costruiti nella capita-le in questo periodo. Ad Adad-nirari i si deve la costruzione, sui resti di una

Le città fuori d’Assiria

Nadali_Polcaro_def_2.indd 322Nadali_Polcaro_def_2.indd 322 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

323

fabbrica ben più antica (Alte Palast), del primo palazzo del regno medio-assiro (tav. 32b).L’edificio, eretto immediatamente a ovest della grande ziqqurat, è conservato solo per minimi tratti. Lo stato di conservazione delle strutture rende diffici-le la sua interpretazione. Seguendo la sua tradizionale ricostruzione planime-trica, l’ingresso al palazzo si colloca a nord. Il prospetto dell’edificio, dunque, sembra affacciarsi sul Tigri, sul lato diametralmente opposto rispetto all’in-gresso del palazzo più antico, aperto, infatti, direttamente sul cuore monu-mentale della città. Il perimetro irregolare dell’edificio sembra ricordare il palazzo di Nuzi, di epoca mittanica, e suggerire, pertanto, l’ipotesi di una comune matrice hurrita dei due edifici palatini. Lo spazio interno è organiz-zato intorno a due corti, una maggiore in posizione avanzata e una minore più interna, articolate tramite la principale sala di rappresentanza a ingresso trasversale. Al di là delle evidenti lacune che compromettono un’appropriata conoscenza dell’edificio, è possibile che questo, come i più tardi palazzi neo-assiri, sia fortemente caratterizzato dalle funzioni diversificate degli spazi che ruotano intorno alle due grandi corti che regolano la circolazione interna tra ambienti di rappresentanza o cerimoniali, quartieri privati e settore ammini-strativo. A ogni modo, sebbene le due corti ricordino i più tardi babānu e bitānu dei palazzi neo-assiri (cfr. cap. 13), leggere la planimetria del palazzo alla luce degli sviluppi dell’architettura più tarda rimane un’operazione me-todologicamente poco corretta.Il restauro o la ricostruzione di alcuni settori del palazzo rappresenta chiara-mente una tappa fondamentale dell’attività edilizia dei sovrani medio-assiri. Secondo le fonti, Tiglatpileser i avvia i lavori di ristrutturazione di settori ben precisi del palazzo (lo šahūru e il labūnu) e la costruzione di un nuo-vo edificio chiamato nelle iscrizioni Palazzo delle Armi. Se, da un lato, i da-ti archeologici relativi all’attività di questo sovrano sono minimi, i testi di cancelleria, dall’altro, testimoniano un’importante evoluzione in atto nella concezione non solo dell’attività edilizia materialmente svolta, ma anche di quella descritta. Non solo, infatti, la descrizione degli interventi riportati non ha precedenti (ad esempio la dettagliata descrizione delle tecniche e dei materiali edilizi impiegati e la menzione delle dimensioni degli edifici), ma la narrazione dell’evento diventa un vero e proprio racconto, in cui la scansione dei tempi verbali e della successione narrativa coincidono con la reale succes-sione delle fasi di una costruzione, tempo narrativo e tempo reale riassunti nelle parole dello stesso sovrano «Ho costruito, completato e decorato». Il regno di Tiglatpileser i, preceduto e poi seguito da un periodo di profon-da crisi delle istituzioni, di fatto mette in chiaro le potenzialità e le propor-zioni istituzionali dell’Assiria come entità statale capace di attingere forza, rinnovamento e credibilità non soltanto attraverso l’uso della forza militare, ma anche per mezzo dell’attività edilizia monumentale nella capitale e del contestuale mantenimento dello status originario dei monumenti di Nini-

Il Palazzo Arcaico di Assur

Nadali_Polcaro_def_2.indd 323Nadali_Polcaro_def_2.indd 323 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

324

ve, attività di accadica memoria tradizionalmente legata alla legittimazione della regalità di cui proprio Tiglatpileser i si fa promotore. Dunque, l’ultimo grande re medio-assiro lega al consolidamento politico e territoriale del re-gno e dei suoi confini sia l’attività edilizia nella capitale, intervenendo nei luoghi più significativi della città con uno spirito di rinnovamento del tutto simile a quello espresso da Tukulti-Ninurta i nel cuore simbolico di Assur, sia l’attività fuori della capitale. Contrariamente alla scelta del precedente sovrano di impegnarsi nella costruzione di una nuova capitale, Tiglatpileser i rappresenta il culmine dell’attenzione dei sovrani medio-assiri per Ninive, gettando anche in questo caso le basi per alcuni fondamentali sviluppi poli-tici e ideologici dei sovrani del i millennio a.C.L’architettura palatina medio-assira rimane, a ogni modo, generalmente po-co nota se si considera che anche gli edifici pubblici dei centri provinciali sono solo parzialmente conosciuti. Tell Brak è uno dei centri mittanici che, con l’ascesa dei sovrani assiri e con la loro definitiva presa di potere, ven-gono occupati da un nuovo insediamento medio-assiro, secondo la stessa sorte, ad esempio, di Tell Sheikh Hammad/Dur Katlimmu, Tell Fekheriye/Washshukanni, Tell Sabi Abyad e Tell Barri/Kahat. Il palazzo di Tell Brak, eretto almeno nel xv secolo da un governatore di Mittani, subisce sotto il nuovo governo medio-assiro una serie di cambiamenti, tra cui il più vistoso è la soppressione della decorazione originaria a semicolonne per mezzo di un rivestimento in mattoni crudi. Questo intervento, che lo trasforma in una fortezza-palazzo, viene ipoteticamente attribuito alle attività di Adad-nirari i. Allo stesso sovrano è possibile attribuire con certezza altre attività di una certa importanza in regioni reciprocamente lontane, come la costruzione di un palazzo a Tell Barri/Kahat, anch’essa nella regione del Khabur, e di un edificio pubblico, verosimilmente anch’esso un palazzo, nella città di Kilizu (odierna Qasr Shemamok), a sud-ovest di Arbela (odierna Erbil). Tuttavia, gli interventi medio-assiri nel palazzo di Tell Brak testimoniano che la co-struzione di centri amministrativi prettamente funzionali alle nuove esigen-ze di controllo politico e burocratico delle province è una pratica forse più diffusa della costruzione di un vero e proprio palazzo. Degli edifici secolari di questo genere, la fortezza di Tell Sabi Abyad, nel-la valle del Balikh, è l’esempio architettonicamente meglio conosciuto (tav. 33a).Scavato per intero, questo complesso fortificato (dunnu), risalente al regno di Tukulti-Ninurta i, ruota intorno a un torrione quadrato il cui lato occi-dentale coincide con uno dei lati della residenza del governatore locale. Am-bienti di servizio e quartieri amministrativi occupano per intero il perimetro della fortezza. La residenza del governatore, delle stesse dimensioni della tor-re, è di pianta tripartita, con sala centrale e sala di ricevimento perpendicola-re, secondo la tipologia planimetrica di residenze private più diffusa ad Assur nello stesso periodo.

La fortezza di Sabi Abyad

Nadali_Polcaro_def_2.indd 324Nadali_Polcaro_def_2.indd 324 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

325

3.2. Architettura templare La miracolosa ripresa dell’attività edilizia ad Assur, ampiamente documentata nelle iscrizioni dei sovrani dell’epoca, tro-va la sua più significativa manifestazione nei templi. Le più antiche strutture di fondazione del Tempio di Sin e Shamash (tav. 33b) risalgono significativamente ad Assur-nirari i (ca. metà del xvi secolo a.C.), ossia immediatamente prima dell’entrata della città nella sfera di influenza di Mittani, mentre il primo intervento successivo all’emancipazione dal re-gno hurrita, che ne mantiene peraltro la planimetria, risale a Tukulti-Ninurta i, trecento anni dopo. Caratterizzato esternamente da un prospetto a corpi progressivamente aggettanti verso il centro, su cui si apre l’unico ingresso all’edificio, la planimetria del tempio è imperniata sulla disposizione specu-lare di due gruppi di ambienti aperti su un vano centrale. Di ciascun gruppo di ambienti sono parte un’antecella (ingresso assiale e sviluppo latitudinale) e una cella (ingresso assiale e sviluppo longitudinale), che richiamano per molti studiosi la tipologia classica del tempio di Periodo Neo-Assiro. Profon-damente diverso è invece il Tempio di Ishtar che Tukulti-Ninurta i fa costru-ire ex novo, su un terreno che egli stesso nelle iscrizioni reali definisce puro (fig. 1c).Il tempio, pur nell’unità del suo prospetto, è concepito in due settori: quello principale, dedicato alla Ishtar assuritu; quello secondario e indipendente, de-dicato alla Ishtar dinitu. Entrambe le celle hanno ingresso trasversale e svilup-po longitudinale, secondo una caratteristica planimetrica che richiama non soltanto, nella stessa Assur, i più antichi templi di Ishtar (D-E) e la cella del Tempio del dio Assur, ma anche alcuni esempi mittanici (a Nuzi), protodina-stici (a Khafajah e Tell Asmar) e protostorici (a Uruk). Il Tempio di Ishtar sembra, pertanto, essere un arcaismo e riflettere un retaggio tradizionale loca-le più antico. Il Tempio del dio Assur in epoca medio-assira, dunque, mantie-ne lo stesso impianto planimetrico originario almeno fino a Salmanassar i, che verosimilmente ne aggiunge un corpo a sud-ovest (fig. 1b). L’edificio si artico-la in una successione di due corti assiali (tre dopo Salmanassar), antecella e cella circondata da annessi minori, e una grande avancorte irregolare che chiu-de a sud-est il prospetto del tempio, dove si è conservata una straordinaria decorazione architettonica a semicolonne in mattone crudo. Tutti gli ingressi dell’edificio sono regolarmente affiancati da torri aggettanti, mentre il pro-spetto sud-est ha nicchie e lesene disposte regolarmente alla maniera dei tem-pli babilonesi, secondo un sistema di articolazione volumetrica e decorazione dei prospetti che, con delle variazioni, ritorna in tutti gli edifici sacri di Assur dell’epoca, compresa la ziqqurat, che verosimilmente viene ricostruita proprio in questo periodo. L’ultima grande impresa di edilizia sacra monumentale del periodo è il grande Tempio Doppio dedicato ad Anu e Adad (tav. 33c). Nonostante le fondazioni siano state datate ad Assurreshaishi (1132-1116 a.C.), che forse aveva dato ini-zio alla sua costruzione, la rifondazione e l’alzato dell’edificio sono certamente

Gli edifici sacri della capitale

Nadali_Polcaro_def_2.indd 325Nadali_Polcaro_def_2.indd 325 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

326

opera del regno di Tiglatpileser i (1114-1076 a.C.). Il tempio è composto di una grande avancorte sulla quale si affacciano, affiancati, gli ambienti di culto (antecella e cella). Ai lati trovano posto due ziqqurat. La tipologia di ante-cella e cella assiali, con sviluppo rispettivamente latitudinale e longitudinale, ripropone gli ambienti di culto del più antico Tempio di Sin e Shamash, con-fermando una scelta planimetrica e tipologica che diventa, nel i millennio, la forma più tradizionale di tempio assiro, tanto che la ricostruzione neo-assira dello stesso Tempio di Sin e Shamash prevede che le due celle siano affianca-te, come in Anu e Adad, e non più l’una di fronte all’altra, come nel tempio medio-assiro. Che nel periodo medio-assiro gli edifici templari seguano esigenze cultuali, forme specifiche legate all’identità delle divinità titolari del luogo, ovvero tra-dizioni geografiche e culturali preesistenti, più che una tipologia convenzio-nale, è dimostrato, oltre che dalla varietà dei templi di Assur, anche dal Tempio del dio Assur che Tukulti-Ninurta i erige nella sua nuova capitale (tav. 32a). Di ispirazione marcatamente babilonese, il tempio è composto di un edificio quadrato, con vani annessi lungo il perimetro di una corte centrale, sulla quale si apre la cella a ingresso assiale e sviluppo latitudinale, e di una ziqqurat, il cui lato delimita la parete di fondo della cella stessa. La scelta di erigere un tempio di tradizione marcatamente babilonese ha un importante precedente in area assira nel Tempio di Tell al-Rimakh, costruito da Shamshi-Adad i nel xviii secolo, ispirato certamente ai contemporanei santuari babilonesi di Larsa. È tuttavia possibile ricondurre questo tipo di cella al dispositivo delle sale del trono di ambiente amorreo (Mari ed Eshnunna) e ipotizzare, pertanto, un uso deliberato, da parte di Tukulti-Ninurta i, di una tipologia conosciuta come profana in un contesto sacro, tradendo forse per questo un tentativo del sovra-no di secolarizzare il tempio.

4. Architettura privata

I dati archeologici relativi ai quartieri residenziali e alle strutture domestiche nella città di Assur, sebbene non numerosi, lasciano intravedere un incremen-to dell’estensione delle aree residenziali e un contestuale cambiamento nel-le tecniche edilizie impiegate (basamento in mattone crudo sotto fondazioni composte di più file di pietre non squadrate, sulle quali si imposta un alzato in mattone crudo) che rimangono in uso almeno fino al xii secolo a.C. L’intro-duzione dell’uso della pietra per le fondazioni può essere spiegato con i nuovi contatti tra il regno medio-assiro e l’Occidente (specialmente Siria del Nord e Asia Minore). La tipologia planimetrica meglio conosciuta, anche se non esclusiva, e che ri-flette una lunga e solida tradizione, è quella della cosiddetta Mittelsaalhaus, una pianta tripartita, regolare o irregolare, con sala centrale marcatamente al-lungata e vani accessori lungo il perimetro. Negli edifici in cui le aperture tra i

La tipologia Mittelsaalhaus

Nadali_Polcaro_def_2.indd 326Nadali_Polcaro_def_2.indd 326 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

327

vani si sono conservate, è possibile ricostruire anche la circolazione tra i vani (tav. 34a). L’ingresso alla zona principale della casa avviene sul lato corto, at-traverso un piccolo vestibolo da cui si accede anche a un vano scala verosimil-mente di servizio per il tetto o gli ambienti posti al piano superiore. Sul lato opposto si apre l’ingresso alla zona residenziale della casa, composta di sala centrale e due sale annesse laterali. È possibile che al nucleo tripartito si affian-chi un piccolo settore perpendicolare. Per quel che riguarda la distribuzione sociale all’interno delle aree, è indubbio che gli abitanti di questi quartieri fos-sero in qualche modo legati all’amministrazione centrale. Oltre alla qualità delle strutture, infatti, ciò che fa di queste strutture delle abitazioni non comu-ni è la presenza al loro interno di un cospicuo numero di archivi e biblioteche. Questo dato rifletterebbe un incremento dell’uso della scrittura, che molto probabilmente è da mettere in relazione allo sviluppo di un’amministrazione statale complessa, e un uso della scrittura come strumento professionale.Abitazioni d’epoca medio-assira note al di fuori dell’Assiria propriamente detta sono conosciute in diversi centri. Generalmente, si tratta di strutture modeste o mal conservate, dove la planimetria, seppure parzialmente ricono-scibile, non sembra riflettere alcun legame con i modelli della capitale. Le strutture domestiche portate alla luce nell’insediamento medio-assiro a Tell Fekheriye, tuttavia, mostrano che, se non la tipologia architettonica, certa-mente i materiali amministrativi portati alla luce al loro interno trovano ne-gli edifici di Assur un forte confronto funzionale. Lo spazio della cosiddetta Casa i (tav. 34b) è imperniato intorno a una corte centrale, sulla quale si apre a sud il grande vano di ricevimento. Lo scavo dei diversi livelli d’uso dell’edificio ha rivelato la sua natura pressoché esclusi-vamente amministrativa. Come nelle abitazioni di Assur, numerosi sono i resti di tavolette cuneiformi e altri strumenti amministrativi, pressoché tutti databili al regno di Tukulti-Ninurta i, che testimoniano l’entità dell’ammini-strazione e del controllo del regno sui suoi avamposti più remoti.

5. Statuaria e rilievo

L’arte della statuaria e del rilievo d’epoca medio-assira è poco conosciuta poiché limitata ai pochi ritrovamenti effettuati all’interno dei monumenti di Assur. La lunga storia delle costruzioni e delle ricostruzioni dei monumenti di Assur, insieme alla sovrapposizione degli interventi edilizi che insistono sovente sullo stesso luogo per secoli, ha certamente contribuito alla perdita di molte delle opere d’arte originariamente contenute nei monumenti del-la capitale. Il ritrovamento, infatti, all’interno di uno dei vani secondari del Tempio di Ishtar di Tukulti-Ninurta i di una serie di podii cultuali, alcuni dei quali scolpiti a rilievo, è probabilmente dovuto alla vita dell’edificio nel corso dei secoli successivi alla sua costruzione e allo stato di conservazione eccezio-nalmente buono di alcune delle sue parti. Si tratta di un particolare tipo di

Le strutture domestiche di Tell Fekheriye

Nadali_Polcaro_def_2.indd 327Nadali_Polcaro_def_2.indd 327 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

328

figura 2 a) Il Tempio di Ishtar ad Assur: podio cultuale in calcare di Tukulti-Ninurta i con scena di adorazione del dio Nusku; b) il Tempio di Ishtar ad Assur: disegno ricostruttivo del rilievo inferiore di podio cultuale di Tukulti-Ninurta i con rappresentazione di prigionieri in catene; c) il Tempio del dio Assur ad Assur: frammento di rilievo in calcare gessoso con rappresentazione frontale del dio Assur

Fonti: a) P. O. Harper et al. (eds.) (1995), Assyrian Origins: Discoveries at Ashur on the Tigris. Antiquities in the Vorderasiatisches Museum, The Metropolitan Museum of Art, New York, pl. 14; b) elaborazione da W. Andrae (1935), Die jüngeren Ischtar-Tempel in Assur, Hinrichs, Leipzig, Taf. 29; c) P. O. Harper et al. (eds.) (1995), Assyrian Origins: Discoveries at Ashur on the Tigris. Antiquities in the Vorderasiatisches Museum, The Metropolitan Museum of Art, New York, fig. 17.

Nadali_Polcaro_def_2.indd 328Nadali_Polcaro_def_2.indd 328 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

329

monumento cultuale, un plinto approssimativamente quadrangolare di circa 60 cm di lato, a doppia base rettangolare, leggermente rastremato verso l’alto fino a concludersi in due volute laterali con rosette centrali.Di particolare interesse è senza dubbio la rappresentazione a rilievo, in uno degli esemplari scolpiti, dello stesso sovrano Tukulti-Ninurta i colto nel ge-sto di adorazione del dio Nusku (divinità della luce e del fuoco), rappresen-tato in forma aniconica proprio su di un plinto dello stesso tipo (fig. 2a). La doppia rappresentazione del sovrano, stante e genuflesso, che riproduce, dunque, il tempo dell’azione, sembra tradire un primo passo di quel percorso dell’arte assira verso la rappresentazione narrativa del tempo e degli eventi che, nel i millennio a.C., costituisce il fondamento della rappresentazione del rilievo storico. Il tema della sottomissione del nemico, alla base della rap-presentazione delle imprese dei sovrani neo-assiri, trova significativamente già posto proprio alla base di un altro podio cultuale di identica forma dove, alla scena cultuale di lunga tradizione mesopotamica scolpita sulla faccia principale del monumento, si associa, sulla faccia anteriore del basamento, la rappresentazione di un paesaggio montano dove al cospetto del re viene con-dotto un corteo di prigionieri di guerra in atto di sottomissione (fig. 2b).La ricerca del movimento narrativo è evidente negli esempi di Tukulti-Ninurta i che, probabilmente, marcano la distanza con la tradizione hurrita della rap-presentazione frontale dei personaggi, del cui forte retaggio l’immagine a rilie-vo del dio Assur, portata alla luce in un pozzo del tempio dello stesso Assur, ri-sente ancora (fig. 2c). Tra gli ultimi documenti della regalità assira nel ii millennio, l’obelisco cosiddetto “spezzato” del re Assurbelkala (1073-1056 a.C.), portato alla luce a Ninive soltanto nella sua porzione superiore, è quel che rima-ne di un’iscrizione monumentale in forma di obelisco che, con la sua estremità a gradoni, diventerà nel i millennio la forma tipica del monumento celebrativo assiro. Nonostante alla fine del regno medio-assiro l’egemonia dell’Assiria sia notevolmente ridotta, questo monumento celebra con parole e immagini il trionfo del re sul nemico, il prestigio internazionale dell’Assiria e la prosecuzio-ne delle attività tradizionali della regalità assira: restauro e ricostruzione degli edifici monumentali delle capitali e opere di canalizzazione delle acque. L’im-magine a rilievo, in particolare, riproponendo il tema della sottomissione del nemico, mostra un’iconografia altamente simbolica dove la figura sovradimen-sionata del sovrano incombe sui prigionieri al suo cospetto in gesto di supplica, mentre egli li tiene legati a una corda fissata al loro naso da un anello. La scena si volge all’interno di uno spazio figurativo ben definito in cui trovano posto dei simboli divini significativamente al di sopra dei protagonisti.

6. Glittica

L’eredità, o l’apporto ancora diretto, dell’arte mittanica nella glittica assira alla metà del ii millennio a.C. tradisce la complessità del periodo di cui le

L’altare di Tukulti-Ninurta

L’icona del dio Assur

Nadali_Polcaro_def_2.indd 329Nadali_Polcaro_def_2.indd 329 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

330

iscrizioni reali, i dati archeologici e le fonti iconografiche spesso forniscono un’immagine apparentemente contrastante. Se il fatto che Assuruballit i si proclami “Grande Re” nei documenti di cancelleria e nella corrispondenza internazionale sembra non trovare particolare riscontro nella sua attività edi-lizia nella capitale del suo nuovo regno, che è archeologicamente irrilevante, d’altra parte il suo sigillo reale sembra indicare, insieme a quello del suo pre-decessore Eriba-Adad i, un primo segno dell’emancipazione dell’iconografia di Assur dalla glittica mittanica (fig. 3a). La questione della presenza hurrita nella glittica, così come in altri campi della produzione artistica e materiale medio-assira, sembra a volte dominare gli studi relativi. Tuttavia, la questione rimane aperta e certamente funzionale alla ricerca complessiva sull’ascesa del regno medio-assiro in Alta Mesopotamia. I due sigilli in questione, dunque, possono essere considerati i più antichi sigilli del regno, caratterizzati dalla preferenza della disposizione araldica dei personaggi, tra i quali spicca, come in tutta la produzione glittica dello stesso tipo, la scena di lotta che, per tutto il Periodo Medio-Assiro, è la lotta tra eroi, animali antropomorfi ed esseri compositi (come il grifone, il leone ala-to e il toro alato) e dove elemento non meno significativo è la presenza della vegetazione arborea. In molti casi la scena di lotta prevede un predatore e una vittima. Il predatore di solito è un uomo o un leone, mentre la vittima è generalmente, ma non esclusivamente, un capride. Tutti i protagonisti della scena, e la loro composizione, subiscono delle evoluzioni nel corso dei secoli secondo un principio spiegato da alcuni studiosi con un’apparente continua ricerca di una forma simbolica e che, alla fine del xiii secolo a.C., sarebbe responsabile della trasformazione dell’iconografia della lotta in rappresen-tazione astratta. Una seconda serie iconografica caratteristica della produzione glittica del pe-riodo è composta dall’insieme delle scene rituali o di culto che rappresentano la relazione tra il mondo divino e quello umano, spesso rappresentato dal so-vrano in persona. Una particolare iconografia, che torna nella glittica mesopotamica proprio durante il regno medio-assiro, è, infine, quella dell’architettura (fig. 3b). Alla luce della questione sull’autonomia stilistica dell’arte medio-assira e lo sviluppo del regno, sembra indicativo che le prime scene in cui compa-re l’architettura risalgano proprio al xiii secolo a.C., a partire dal regno di Salmanassar i, quando lo Stato è già pienamente maturo, ma anche quando l’attività edilizia si fa più intensa e più ideologicamente sostenuta non solo nella capitale, ma anche nei centri provinciali. Dunque, la maggior parte dei sigilli sembra mostrare alcuni edifici di fronte ai quali si svolge il culto, ov-vero che sono essi, insieme alla divinità che li abita, oggetto del gesto di de-vozione. Unica e certo di particolare significato è l’immagine di un edificio proveniente da un’impronta del sigillo di Ili-ipadda, sukallu rabu, ossia pri-mo ministro e viceré di Khanigalbat per conto dello stesso Tukulti-Ninurta i,

L’architettura nella glittica

Nadali_Polcaro_def_2.indd 330Nadali_Polcaro_def_2.indd 330 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

331

portata alla luce a Tell Sabi Abyad sull’involucro di un documento (fig. 3c). La rappresentazione di un edificio chiaramente profano e marcatamente di natura difensiva, dai tratti monumentali e apparentemente locali espressi nella resa delle coperture tronco-coniche, trasferisce la retorica dell’edilizia

figura 3 a) Disegno dell’impronta del sigillo cilindrico di Assuruballit i; b) disegno dell’impronta del sigillo cilindrico su documento d’archivio datato a Tiglatpileser i; c) disegno dell’impronta del sigillo cilindrico di Ili-ipadda ricostruita da documenti di Tell Sabi Abyad

Fonti: a) D. M. Matthews (1990), Principles of Composition in Near Eastern Glyptick of the Later Second Millennium B.C., Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg-Göttingen, n. 283; b) H. Freydank, B. Feller (2004), Keilschrifttexte aus mittelassyrischer Zeit, vol. v: Mittelassyrische Rechtsurkunden und Verwaltungstexte, sdv, Saarbrücken, p. 80, n. 4; c) P. M. M. G. Akkermans (1998), Seal and Seal Impressions from Middle Assyrian Tell Sabi Abyad, Syria, in “Subartu”, 4 (2), fig. 10b.

Nadali_Polcaro_def_2.indd 331Nadali_Polcaro_def_2.indd 331 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

332

monumentale dei sovrani dell’epoca al di fuori di Assur, contribuendo a dif-fondere il messaggio, per il momento ancora isolato ma che ha il più grande spazio nell’arte neo-assira, che l’architettura e il suo destino, di costruzione o distruzione, sono nelle mani del re e nella volontà della divinità che ne sostiene le imprese.

7. Ceramica

La produzione ceramica di periodo medio-assiro è nota principalmente gra-zie alle indagini archeologiche degli ultimi decenni (fig. 4a). Da una parte, infatti, gli scavi più antichi dei siti e delle grandi capitali assire hanno portato prevalentemente alla luce i livelli neo-assiri e solo raramente, in aggiunta, i materiali ceramici provenienti dalla stratigrafia rimossa sono stati conservati e inventariati in maniera appropriata. Dall’altra, è solo relativamente di re-cente che, soprattutto al di fuori dell’Assiria vera e propria, sono stati intra-presi scavi stratigrafici volti allo studio e alla documentazione delle sequenze stratigrafiche complete dei siti e che, di conseguenza, sono stati individuati e opportunamente documentati i livelli di occupazione medio-assira. Nella maggior parte dei casi, l’occupazione medio-assira segue quella mittanica, così che, all’interno della sequenza di uno stesso sito, alcune forme conside-rate diagnostiche dell’occupazione mittanica si ritrovano lungo tutto l’arco della sequenza stratigrafica successiva, come nel caso dei supporti per giara dall’orlo ondulato detti pie-crust. Forme aperte generalmente considerate tipiche della produzione medio-assira sono la coppa carenata, di media o piccola dimensione, con orlo variamente arrotondato, ciotole svasate e ca-renate, ciotole a profilo tronco-conico e inspessito esternamente, così come i bicchieri dalla caratteristica base detta nipple base. Tra i recipienti chiusi si ricordano soprattutto le giare con corpo ovoidale, prive di collo, con orlo arrotondato e inspessito verso l’esterno (del tipo ribbon rim).

8. Toreutica e oreficeria

A differenza del Periodo Paleoassiro, quando le lettere del kārum di Ka-nesh documentano un floridissimo mercato di metalli tra Assiria e Anato-lia, la corrispondenza tra i sovrani assiri dell’epoca e l’Egitto documenta lo scambio di metalli preziosi nella forma dello scambio di doni. L’Egitto offre l’oro che tuttavia, in alcune lettere di el-Amarna, sembra essere poco apprezzato da chi lo riceve. A ogni modo, la documentazione archeologica di manufatti in metallo di questo periodo è molto limitata. Nelle capitali Assur e Kar-Tukulti-Ninurta, un tipo di manufatto di parti-colare interesse per tipologia e iconografia compone un lotto di venti pic-cole placche in piombo decorate con scene a tema “erotico” databili tutte al regno di Tukulti-Ninurta i. Di queste, dodici rappresentano uomini e don-

Le placchette erotiche

Nadali_Polcaro_def_2.indd 332Nadali_Polcaro_def_2.indd 332 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

333

figura 4 a) Ceramica dalle sepolture medio-assire di Qasr Shemamok/Kilizu, Museo Archeologico di Firenze; b) placchetta in piombo con rappresentazione di scena di rapporto sessuale da Assur

Fonti: a) Museo Archeologico di Firenze (1: inv. 93780; 2: inv. 93795; 3: inv. 95174; 4: inv. 93796; 5: inv. 93783). S. Anastasio (2011), Assyrian Pottery between the Middle Assyrian and Neo-Assyrian Periods: The Case of Qasr Shamamuk-Kilizu, in P. A. Miglus, S. Mü hl (eds.), Between the Cultures: The Central Tigris Region from the 3rd to the 1st Millennium B.C. Conference at Heidelberg, January 22nd-24th, 2009, Heidelberger Orientverlag, Heidelberg, pl. 20; b) W. Andrae (1935), Die jüngeren Ischtar-Tempel in Assur, Hinrichs, Leipzig, Taf. 45a.

Nadali_Polcaro_def_2.indd 333Nadali_Polcaro_def_2.indd 333 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

334

ne impegnati in atti sessuali di coppia (fig. 4b) o, in alcuni casi, in ménages à trois, mentre le restanti placche rappresentano figure femminili svestite. A differenza delle placche in argilla a tema erotico di tradizione babilonese, ben più frequentemente attestate e dunque, verosimilmente, legate a una tradizione iconografica duratura e ben radicata nella cultura quotidiana, queste placche sono state di recente interpretate come rari esempi di rap-presentazioni pornografiche e spiegate alla luce dell’incipiente potere imperiale dei sovrani medio-assiri. In particolare, con la natura imperialista ed espansionista del regno di Tukulti-Ninurta i viene spiegata la rappresen-tazione di un rapporto sessuale tra soggetti di status inferiore riconosciuti rispettivamente in un uomo e in una donna di chiare origini straniere e dunque estranei alla morale della società medio-assira. Verosimilmente, dunque, solo uomini e donne non assiri possono dare corpo a scene e atti non accettati dalla morale comune.Anche l’arte dell’oreficeria è relativamente limitata ai ritrovamenti di Assur e, in particolare, ai corredi funerari. Nonostante, infatti, la corte e la società medio-assire fruiscano pienamente della circolazione di beni di lusso, gioiel-li e pietre preziose sono relativamente poco frequenti. Tuttavia, se paragona-ti alla generale scarsità di ornamenti in lapislazzuli registrata in tutta la Me-sopotamia nella seconda metà del ii millennio a.C., le perle e il sigillo cilindrico provenienti dalla Tomba 45 di Assur costituiscono, di per sé, una documentazione ben più ricca della media del periodo. Tra i pendenti ricomposti dagli archeologi a formare collane e diademi (tav. 35a), un posto di pregio occupano le preziose perle in cristallo di roc-ca, materiale rimasto in uso in questo periodo esclusivamente nell’oreficeria. Una serie di elementi d’ispirazione naturalistica e floreale, tra cui picco-li melograni, le finiture in forma di palmetta a volute, e pendenti multipli composti di più pietre in un unico castone d’oro, trovano confronto nell’o-reficeria occidentale dello stesso periodo, a dimostrazione della circolazione internazionale dei motivi e delle iconografie negli oggetti di lusso, mentre i pendenti in lapislazzuli, nella forma di piccole placche quadrate composte di sottili cilindri affiancati, alternati a elementi in oro a traforo di ugual forma, costituiscono, nelle varianti documentate nella stessa tomba, un esempio di raffinata concezione, verosimilmente di gusto squisitamente assiro, di acco-stamenti tra colori e superfici in reciproco contrasto (tav. 35b).

9. Costumi funerari

L’emergenza dell’Assiria come entità statale e politica indipendente e in espan-sione, con rapporti diplomatici che fanno di Assur una capitale di portata in-ternazionale, si riflette, oltre che su tutti gli aspetti fino a ora rivisti, anche sulle sepolture dell’epoca documentate non solo ad Assur, ma anche in centri per così dire periferici. Non solo, infatti, la presenza di sepolture in luoghi signi-

I corredi funerari della Tomba 45 di Assur

Nadali_Polcaro_def_2.indd 334Nadali_Polcaro_def_2.indd 334 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

335

ficativi all’interno degli abitati, ma gli stessi corredi custoditi al loro interno tradiscono il valore che la cultura materiale, alcuni oggetti e i materiali di cui sono fatti, e persino le iconografie usate nei motivi che li decorano, acquistano nella definizione dell’identità della società medio-assira che fruisce e stimola la circolazione di beni che alcuni studiosi non esitano a definire di lusso.Delle circa mille tombe medio-assire che gli archeologi tedeschi hanno por-tato alla luce ad Assur, la Tomba 45 è considerata rappresentativa dei cambia-menti in atto ad Assur negli ultimi secoli del ii millennio a.C. Dal punto di vista architettonico, si tratta di una camera tombale rettangolare con coper-tura a volta, preceduta da un pozzo d’ingresso quadrato (tav. 36a), La came-ra, al di sotto di una residenza privata, ospitava gli scheletri di dieci individui appartenenti a generazioni diverse. Dai dati archeologici, sembra possibile attribuire la proprietà di questa sepoltura alla famiglia di un alto funzionario dello Stato al tempo di Salmanassar i. Associare i corredi rinvenuti ai singoli individui è apparso molto difficile anche agli archeologi responsabili della scoperta. Tuttavia, l’analisi dei materiali (gioielli, pietre semipreziose, conte-nitori in avorio, pettini, spille, vasi in gesso e un sigillo in lapislazzuli, oggetti che possono essere stati beni del defunto ovvero offerte o doni di chi parteci-pava ai riti funerari) e dello stile che li contraddistingue, definito “internazio-nale” per enfatizzare la circolazione di materiali di lusso tra il Vicino Oriente, il Mediterraneo e l’Egitto (come avorio e alabastro) che sta alla base di questa produzione, di per sé permette di dare un contesto storico e sociopolitico alla sepoltura cui è certamente assegnata la funzione di costruire dei rapporti tra gli individui in vita e i defunti e di rappresentarne un’identità ideale, indi-pendentemente dalla necessità di riflettere quella che era stata reale.Lontano da Assur, ma risalenti allo stesso periodo, tre sepolture sono state individuate al di sotto del piano pavimentale della corte di un edificio privato a Tell Barri/Kahat. Si tratta di due tombe a fossa, ciascuna contenente la giara funeraria, e di una camera ipogea con pozzo d’accesso laterale. Le sepolture restituiscono lo scheletro di una giovane donna, in una delle due giare (una infatti è stata trovata completamente vuota), e di un individuo adulto nell’i-pogeo. In generale, le tombe di Kahat sono del tutto simili alle sepolture do-cumentate ad Assur, che si tratti di sepolture sia in fossa sia in camera ipogea. Certamente, tuttavia, il confronto più importante per la possibilità di rintrac-ciare usi sociali comuni alla capitale e alla provincia è quello che viene stabili-to dai corredi funerari di pregio. Nelle sepolture di Kahat, infatti, vengono depositati gioielli e oggetti personali di mirabile fattura e certo di valore, con-siderati i materiali preziosi (tra cui spicca l’avorio) di cui sono prodotti. Di questi corredi preziosi, le due palette eburnee che riproducono un avam-braccio con mano che sostiene un contenitore (tav. 36b) sono un esempio eclatante il cui confronto più immediato è un esemplare palestinese provenien-te da Lachish e interpretato come paletta per le offerte. Le tombe e i corredi di Kahat suggeriscono che anche una città medio-assira lontana dalla capitale

La Tomba 45 di Assur

Le sepolture di Tell Barri

Nadali_Polcaro_def_2.indd 335Nadali_Polcaro_def_2.indd 335 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

336

poteva far parte del circuito degli intensi scambi delle corti dell’epoca e parte-cipare alla diffusione di quel particolare gusto internazionale di cui le pratiche funerarie delle élite assire del Bronzo Tardo rendono testimonianza.

Bibliografia

Inquadramento storico

bonatz d. (ed.) (2014), The Archaeology of Political Spaces. The Upper Mesopota-mian Piedmont in the Second Millennium B.C., De Gruyter, Berlin-Boston.

cancik-kirschbaum e., n. ziegler (Hrsg.) (2009), Entre les fleuves, vol. i: Un-tersuchungen zur historischen Geographie Obermesopotamiens im 2. Jahrtausend v. Chr., “Berliner Beitrage Zum Vorderen Orient 20”, PeWe, Gladbeck.

jacob s. (2003), Mittelassyrische Verwaltung und Sozialstruktur: Untersuchungen,

“Cuneiform Monographs 29”, Brill, Leiden.

liverani m. (2001), International Relations in the Ancient Near East, 1600-1100 B.C., Palgrave, New York-Basingstoke.

Urbanistica e distribuzione degli insediamenti

andrae w. (1977), Das wiedererstandene Assur, Beck, München (2a ed.).

baffi guardata f. (1990), Tradizione e innovazione nell‘architettura assira del ii millennio a.C., in F. Baffi Guardata, R. Dolce (a cura di), Archeologia della Mesopo-tamia, G. Bretschneider, Roma, pp. 21-34.

dolce r. (1997), The City of Kar-Tukulti-Ninurta: Cosmic Characteristics and Topo-graphical Aspects, in H. Waetzoldt, H. Hauptmann (Hrsg.), Assyrien im Wandel der Zeiten. Proceedings of 39th Rencontre Assyriologique International. Heidelberg 6.-10. Juli 1992, “Heidelberger Studien zum Alten Orient 6”, Heidelberger Orientverlag,

Heidelberg, pp. 251-8.

micale m. g. (2006), The Middle-Assyrian City of Ashur and Its State Architecture between 14th and 13th Centuries, in J. Maran et al. (eds.), Constructing Power: Archi-tecture, Ideology and Social Practice, “Geschichte, Forschung und Wissenschaft 19”, lit, Berlin, pp. 153-67.

novák m. (1999), Herrschaftsform und Stadtbaukunst: Programmatik im mesopota-mischen Residenzstadtbau von Agade bis Surra man ra’a, “Schriften zur vorderasiati-

schen Archäologie 7”, Saarbrü cker, Saarbrü cken.

Architettura palatina

heinrich e. (1984), Die Paläste im Alten Mesopotamien, “Denkmäler Antiker Ar-

chitektur 15”, De Gruyter, Berlin.

Nadali_Polcaro_def_2.indd 336Nadali_Polcaro_def_2.indd 336 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

12. Il regno medio-assiro

337

micale m. g. (in corso di stampa), M.G. Micale, “QS03 Area B - K29 Report”, in O.

Rouault, M. G. Masetti-Rouault (éds.), Rapports préliminaires de la Mission Archéo-logique Française à Qasr Shemamok, 2013 -2014, “emms 2”, Brepols, Turhnout.

pedde f., lundström s. (2008), Der Alte Palast in Assur. Architektur und Bauge-schichte, “wvdog 120”, Harrassowitz, Wiesbaden.

Architettura templare

schmitt a. w. (2012), Die Jüngeren Ischtar-Tempel und der Nabû-Tempel in Assur: Architektur, Stratigraphie und Funde. Mit interaktiven Architekturplänen und Fotos auf cd-rom, Harrassowitz, Wiesbaden.

werner p. (2009), Der Sîn-Šamaš-Tempel in Assur, “wvdog 122”, Harrassowitz,

Wiesbaden.

Architettura privata

miglus p. (1999), Städtische Wohnarchitektur in Babylonien und Assyrien, “Baghda-

der Forschungen 22”, P. von Zabern, Mainz.

Statuaria e rilievo

curtis j. (2007), The Broken Obelisk, in “Iraq”, 69, pp. 53-8.

matthiae p. (1997), La storia dell’arte dell’Oriente Antico, vol. iii: I primi imperi e i principati dell’Età del ferro 1600-700 a. C., Mondadori Electa, Milano.

Glittica

matthews d. m. (1990), Principles of Composition in Near Eastern Glyptic of the Later Second Millennium B.C., obo s.a. 8, Freiburg-Göttingen.

micale m. g. (2010), Architettura e potere nella glittica medioassira: dallo spazio ur-bano allo spazio figurato, in R. Dolce (a cura di), Omaggio a un Maestro. Studi di Arte e Archeologia del Vicino Oriente in memoria di Anton Moortgat a trenta anni dalla sua scomparsa, Flaccovio, Palermo, pp. 111-26.

moortgat a. (1941), Assyrische Glyptik des 13. Jahrhunderts, in “za”, 47, pp. 50-88.

Ceramica

anastasio s. (2010), Atlas of the Assyrian Pottery of the Iron Age, “Subartu 24”,

Brepols, Turnhout.

pedde f. (in corso di stampa), Gräber und Grüfte in Assur ii. Die mittelassyrische Zeit, “wvdog”, Harrassowitz, Wiesbaden.

Nadali_Polcaro_def_2.indd 337Nadali_Polcaro_def_2.indd 337 28/07/15 08:1828/07/15 08:18

Archeologia della Mesopotamia antica

338

Toreutica e oreficeria

assante j. (2007), The Lead Inlays of Tukulti-Ninurta, i. Pornography as Imperial Strategy, in J. Cheng, M. H. Feldman (eds.), Ancient Near Eastern Art in Context. Studies in Honor of Irene J. Winter by Her Students, “Culture and History of the

Ancient Near East 26”, Brill, Leiden-Boston, pp. 369-407.

wartke r.-b. (1999), Les objets de parure de la tombe no. 45 à Assour, in C. Caubet

(éd.), Cornaline et pierres précieuses: La M éditerranée, de l’Antiquité à l’Islam, Actes

du colloque organisé au Mesée du Louvre par le Service Culturel les 24 et 25 novem-

bre 1995, pp. 317-40.

Costumi funerari

d’agostino a. (2008), Le tombe medioassire dell’Area G: alcune riflessioni, in P. E.

Pecorella, R. Pierobon Benoit (a cura di), Tell Barri / Kahat. La Campagna del 2003. Relazione preliminare, Firenze University Press, Firenze, pp. 127-141.

feldman m. h. (2006), Assur Tomb 45 and the Birth of the Assyrian Empire, in

“basor”, 343, pp. 21-43.

Nadali_Polcaro_def_2.indd 338Nadali_Polcaro_def_2.indd 338 28/07/15 08:1828/07/15 08:18