Bartolomeo Cavarozzi. 'Sacre Famiglie' a confronto, a cura di D. Sanguineti, catalogo della mostra...

Transcript of Bartolomeo Cavarozzi. 'Sacre Famiglie' a confronto, a cura di D. Sanguineti, catalogo della mostra...

Bartolomeo Cavarozzi‘Sacre Famiglie’ a confronto

Accademia Albertina delle Belle Arti, Torino

Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artisticoed Etnoantropologico del Piemonte, Torino

a cura diDaniele Sanguineti

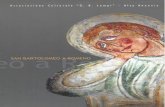

In copertinaBartolomeo Cavarozzi, Sacra Famiglia, particolareTorino, Pinacoteca dell’Accademia Albertina

Progetto graficoMarcello Francone

RedazioneEmanuela Di Lallo

ImpaginazioneSerena Parini

Nessuna parte di questo libro puòessere riprodotta o trasmessa inqualsiasi forma o con qualsiasimezzo elettronico, meccanico oaltro senza l’autorizzazione scrit-ta dei proprietari dei diritti e del-l’editore

© 2005 Skira editore, Milano© 2005 Accademia Albertinadelle Belle Arti, Torino© 2005 Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artisticoed Etnoantropologico del Piemonte, TorinoTutti i diritti riservati

Finito di stampare nel mese disettembre 2005a cura di Skira, Ginevra-MilanoPrinted in Italy

ISBN: 88-762-457-82

www.skira.net

Con il contributo di

Si ringraziano

Progetto e cura della mostraDaniele Sanguineti,Soprintendenza

Coordinamento organizzativoAngela Griseri, Consulta

Segreteria e Relazioni esterneTiziana Calabrese,Soprintendenza

Progetto dell’allestimentoe grafica della mostraGiugiaro Design

Realizzazione allestimentoMusiquarium

Progetto illuminotecnicoFulvio Michelazzi

Stampa della graficaCentro copie, Torino

Ufficio StampaTiziana Calabrese,SoprintendenzaAnna Sarotto con Paola Assom, Compagnia di San PaoloMara Vitali Comunicazioni,Skira editore

Attività didatticaCristina Giudice,Accademia Albertina

Selezione sonoraDiego Mirenghi

Accoglienza e custodiaREAR s.c.a.r.l.

Catalogo a cura diDaniele Sanguineti

Testi diDaniele SanguinetiGianluca Zanelli

Campagna fotograficaGiacomo Lovera, Torino (cat. n. 3)Luigino Visconti, Genova(cat. n. 2)Archivio Fotograficodella Soprintendenza, TorinoFototeca ICCD, Roma

Campagna diagnosticaPanArt, Firenze (cat. n. 3)

RestauriNicola Restauri, Aramengo (At)Barbara Rinetti s.r.l., Torino

AssicurazioneReale Mutua Assicurazioni

TrasportiZüst Ambrosetti Settore Opered’arte, Trofarello, Torino

Assistenza movimentazioneopereAmalia Bottino, Soprintendenza

Uffici mostre ed esportazioneMario Lamparelli,SoprintendenzaFilippo Lanzoni,Soprintendenza

Apparati didatticiTesti di Daniele Sanguineti

Si desidera porgere un sinceroringraziamento alle dueistituzioni che hanno volutosostenere questo evento,Compagnia di San Paolo eConsulta per la Valorizzazionedei Beni Artistici e Culturalidi Torino, nelle persone deirispettivi Presidenti, FranzoGrande Stevens e LuigiGarosci. Naturalmente idirigenti e i funzionari dientrambe sono risultaticollaboratori fondamentali:Dario Disegni, Rosaria Cigliano,Laura Fornara, Anna Sarotto(Compagnia di San Paolo)e Angela Griseri (Consulta).

Un vivo ringraziamentoai musei, alle istituzioni e aicollezionisti che hannogenerosamente concesso ilprestito delle tre opere da porreaccanto alla tela dell’Albertina,rendendo possibile il confronto.In particolare si vuolesottolineare la disponibilità diGianmaria Berchialla e FrancoRevello, direttori del FondoPensioni del Gruppo San PaoloImi, di Marzia Cataldi Gallo,Soprintendente per ilPatrimonio Storico Artisticoed Etnoantropologico dellaLiguria, di Farida Simonettie Gianluca Zanelli,rispettivamente direttore econservatore della GalleriaNazionale di Palazzo Spinolaa Genova, e di Marietta Corsinidella galleria Maison d’art diMontecarlo per l’indispensabileaiuto in merito al prestitodella Sacra Famiglia consan Giovannino (cat. n. 4).

Si ringrazia inoltre tuttoil personale dell’AccademiaAlbertina, in particolareFranco Nocito, Bruno Pantano,Anna Lisa Guida.

Bartolomeo Cavarozzi‘Sacre Famiglie’ a confronto

Torino, Pinacoteca dell’Accademia Albertina6 ottobre 2005 – 26 febbraio 2006

Un grande debito nei confrontidi tutti i colleghi dellaSoprintendenza per ilPatrimonio Storico Artistico edEtnoantropologico delPiemonte e, in particolare, diGiovanna Abruzzese, AntonellaAffronti, Anna Aimone, AnnaMaria Bava, Gianluigi Belfiore,Massimiliano Caldera, RenzaCerchio, Antonio Consuele,Antonietta Cratere, DomenicaD’Ambrosio, Marina dell’Olmo,Giovanna Fanelli, Adele Forte,Alessandra Guerrini, LoredanaInnocenti, Michela Labartino,Lucia Massafra, Carla Mastella,Diego Mirenghi, OliviaMontaruli, Irene Nascivera,Giovanni Olivieri, FabioOlivieri, Daniela Patrignani,Vincenzo Piccione, MarioPirarba, Giorgio Sacchi,Ornella Savarino, MariaSeverino, Simona Schiattarella,Giuseppe Spadafora, RossanaVitiello.

A Piero Boccardo, Clario DiFabio, Alberto Fumagalli, IlariaSirotti, Maria Lucrezia Vicini,Marieke von Bernstorff e AldoZerbone un ringraziamentoparticolare per la lorodisponibilità e generosità.

Infine si ringrazia il personaledi Skira (in particolareAlessandro Degnoni e VincenzaRusso), il personale di GiugiaroDesign (in particolareEmanuela Gagino e ClaudiaGilardi), il personale del Centrodi Documentazione per laStoria, l’Arte, l’Immagine diGenova (in particolare ladirigente, Elisabetta Papone,e Rosalia Franco con ValentinaGallo), il personale dellaFototeca Nazionale delMinistero per i Beni e leAttività Culturali (PaolaCallegari), il personale di

Christie’s Roma (ValentinaCiancio) e l’Ufficio per l’ArteSacra e i Beni Culturali dellaDiocesi di Ventimiglia –Sanremo (in particolareValentina Zunino).E ancora Angela Acordon,Paolo Arduino, MassimoBartoletti, Paolo Braggio, MariaCastellino, MaddalenaD’Angelo, Emanuela Di Lallo,Giuseppe Fragalà, MarcelloFrancone, Paola Lamanna,Miranda Miranda, MatteoMoretti, padre PietroMillefiorini, Elisabetta Papone,Serena Parini, TeobaldoPasquali, Loredana Peirano,Marie Luce Repetto, RobertoSantamaria, Paola Traversone,don Giorgio Venzano.

Ammettiamolo, tante volte, troppe volte, entrare nella Pinacoteca annessa all’AccademiaAlbertina, prendeva il cuore, perché metteva a disagio vedere quelle sale stracolme di capolavori,tutte desolatamente e inesorabilmente vuote. Eppure proprio lì accanto decine e decine, anzi perl’esattezza circa 800 studenti, aspiranti artisti, stavano dipingendo, disegnando, scolpendo,frequentando le scuole e i tanti corsi dell’Accademia di Belle Arti. Perché nessuno di questistudenti sentiva l’urgenza di confrontarsi con i cartoni gaudenziani, i dipinti caravaggeschi e letele dei maestri fiamminghi?La mostra che l’Accademia Albertina e la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico edEtnoantropologico del Piemonte dedica a quattro splendide ‘Madonne col Bambino’ diBartolomeo Carvarozzi è un nuovo atto di un tentativo di rilancio di questo museo che perquantità e qualità di opere conservate è secondo in Piemonte soltanto alla Galleria Sabauda.Come direttore neo eletto dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, cui compete anchel’onore e l’onere di dirigere la Pinacoteca Albertina, ho il piacere di presentare una mostra di siapur ridotte dimensioni, tuttavia estremamente significativa, perché vuole indicare un rigorosometodo di lavoro e costituire il primo passo di una politica museale che intende valorizzare leopere della collezione permanente ricreando ben precisi contesti storico-artistici e riportando ilmuseo alla sua originaria funzione didattica, strettamente correlata ai corsi dell’Accademia diBelle Arti, nell’ambito di una strategia che oggi si definirebbe strutturale e non congiunturale.Un grazie sentito va quindi e anzitutto alla Soprintendenza che, nella persona del suo gentilesoprintendente, Carla Enrica Spantigati, ha favorito il rilancio complessivo della Pinacoteca conun ringraziamento particolare a Daniele Sanguineti, il valente storico dell’arte che in qualità difunzionario di suddetta Soprintendenza segue ormai da tre anni la Pinacoteca Albertina e ha inprima persona ideato e curato questa splendida mostra. Con non minore slancio devo ringraziarela Compagnia di San Paolo e la Consulta per la Valorizzazione delle opere d’arte del Piemonte(che già dieci anni fa aveva consentito la completa ristrutturazione degli spazi espositivi dellaPinacoteca) che hanno dato le risorse economiche per realizzare questa mostra; a questoproposito un ringraziamento personale e intensissimo va all’attuale Presidente della Consulta,Luigi Garosci, e alla insostituibile Angela Griseri, storica dell’arte valente e “segretaria”efficientissima della Consulta. Un grazie a Giorgetto Giugiario, che ha offerto la suaprofessionalità e la creatività del suo staff guidato da Alberto Fumagalli per realizzare unallestimento accattivante e accogliente. Last but not least, un mai abbastanza ribadito grazie allaRegione Piemonte che attraverso il suo Assessorato alla Cultura, fino alla scorsa legislaturarappresentato da Gianpiero Leo e oggi da Gianni Oliva, con il trait d’union determinante delDirettore dei Beni Culturali Alberto Vanelli, da sempre finanzia la Pinacoteca Albertina. Unriconoscente pensiero va infine, mi si consenta, ad alcuni professori, miei colleghi dell’AccademiaAlbertina, che mi hanno sostenuto nel progetto di rilancio del museo in un’ottica didattica:Gianfranco Rizzi, titolare della prima cattedra di pittura dell’Accademia Albertina, che ha giàdato la sua disponibilità a far tornare di attualità tra i nostri studenti il gusto e la capacità diesercitarsi dipingendo copie fedeli di quadri antichi della Pinacoteca, le professoresse (e careamiche) Cristina Giudice, Monica Saccomandi e Maria Grazia Lazzarini, che stanno giàelaborando un progetto “educativo” dedicato alle scuole di ogni ordine e grado, ma anche agliadulti, finalizzato a una nuova più stimolante e approfondita fruizione delle opere esposte nelmuseo, a cominciare dai dipinti del Cavarozzi, un Caravaggio dal realismo dolceed emotivamente vibrante.

Guido CurtoDirettore dell’Accademia Albertina

Nel corso degli anni venti dell’Ottocento l’arcivescovo Vincenzo Maria Mossi di Morano, erededella raffinata quadreria radunata dall’importante famiglia casalese a partire dal Cinquecento,riuscì a incrementare il già cospicuo nucleo di opere destinate a essere legate all’AccademiaAlbertina di Torino (1828) con alcuni capolavori provenienti dalla collezione genovese diCostantino Balbi. Fra questi spiccava la celeberrima Sacra Famiglia di Bartolomeo Cavarozzi, lacui altissima qualità esecutiva, pur ritenuta in un primo tempo imputabile alle capacitàdell’emiliano Bartolomeo Schedoni e solo agli inizi del secolo scorso restituita al suo legittimoartefice, venne costantemente annoverata fra i grandi richiami della Pinacoteca, come dimostra ilposto d’onore riservato dall’attuale allestimento.Intorno al 1990 il Fondo Pensioni del Gruppo San Paolo Imi, nel contesto di una mirata politicadi investimenti in opere d’arte, riusciva ad acquistare un’altra importante Sacra Famiglia diCavarozzi, assicurando alla città di Torino un secondo dipinto cavarozziano, di identico temaiconografico. Un tema che l’artista caravaggesco reiterò numerose volte offrendo magnificiprototipi e interessanti repliche autografe destinati a moltiplicarsi tramite un numero sterminatodi copie che si diffusero in una vasta area geografica, dalla Spagna alla Francia, oltre all’Italia ein particolare Genova, dove i ricchi patrizi mostrarono di gradire particolarmente quellatradizionale composizione rinnovata da un linguaggio di straordinario impatto iperrealistico.Dunque dalla volontà di valorizzare attraverso mostre tematiche i dipinti della Pinacoteca e direalizzare ciò che non è mai stato fatto fino a ora, ossia l’accostamento delle due tele torinesi,nasce questa nuova esposizione. Il confronto ha coinvolto altri due strepitosi autografi diCavarozzi, l’uno attualmente in deposito presso la Galleria Nazionale della Liguria in PalazzoSpinola di Pellicceria, l’altro per la prima volta presentato al pubblico da una collezione privata.Il fascino, nel contempo magico e magnetico, che muove dai quattro dipinti restituisceefficacemente il misterioso approccio di Cavarozzi nei confronti di un tema condotto con minuziaquasi fiamminga, assimilabile a un esercizio dell’anima, e divulgato in un ampio raggioterritoriale dando corso a una complessa “congiuntura caravaggesca”, che Daniele Sanguineti,responsabile delle collezioni d’arte dell’Accademia Albertina per conto della Soprintendenza, hatentato in questa occasione di dipanare.Un museo come la Pinacoteca dell’Accademia Albertina, che non dissimula le colte origini e lemunifiche volontà di lasciti e donazioni, non ha vita facile tra le occasioni culturali offerte algrande pubblico dei visitatori d’arte. Il piccolo gioiello riallestito nel 1996 e destinato, proprioalla fine di questa esposizione, a una revisione finalizzata a porre in atto adeguamenticonservativi e a dar spazio a nuove opere ora custodite nei depositi, necessita di un continuorichiamo d’attenzione tramite una valorizzazione degli stessi capolavori di cui è composto.Il successo riscosso lo scorso anno dalla ricomposizione del trittico di Filippo Lippi (“FilippoLippi. Un trittico ricongiunto”, 7 settembre – 7 ottobre 2004) ha indicato la giusta via, giàcostellata da future occasioni di progettualità, naturalmente realizzabili all’insegna di unasinergia in questo caso facilmente e piacevolmente praticabile grazie al sostegno, davveroindispensabile, degli sponsor e all’intesa, fondamentale, arricchente e ormai tradizionale, fra laSoprintendenza e l’Accademia stessa.

Carla Enrica SpantigatiSoprintendente per il Patrimonio Storico Artisticoed Etnoantropologico del Piemonte

La Compagnia di San Paolo ha scelto di intervenire a sostegno di eventi espositivi di eccellenza,consapevole della necessità di attrarre un numero sempre crescente di visitatori con mostre che,svelando capolavori d’arte, possano rappresentare un momento di crescita culturale e diavanzamento della ricerca storico-artistica.La mostra sul confronto tra le ‘Sacre Famiglie’ di Bartolomeo Cavarozzi, curata dall’AccademiaAlbertina delle Belle Arti di Torino – custode di una delle opere che costituiscono l’eventoespositivo – e dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologicodel Piemonte, coniuga al piacere di mostrare al pubblico quattro celebri dipinti del pittoreviterbese l’approfondimento critico e le più recenti scoperte sull’influenza che i maestri di ambitoligure ebbero sull’opera dell’artista. La mostra rappresenta dunque l’occasione per divulgare ilrisultato di indagini scrupolose che andranno ad arricchire gli studi sulla vita e l’opera delCavarozzi e sul tema del collezionismo genovese del Seicento.L’evento ha inoltre un significato importante per il patrimonio culturale della Città di Torino.Esso infatti è un’opportunità per rendere nota ai visitatori la pregevole collezione permanentedell’Accademia Albertina, che ospita oltre trecento opere tra dipinti, sculture e disegni.Con questo evento la Compagnia desidera proseguire il suo impegno rivolto alla valorizzazionedel patrimonio artistico custodito nelle collezioni cittadine, che può realizzarsi soltanto attraversola collaborazione tra le Istituzioni che lavorano per promuovere Torino città della Culturae dell’Arte.

Franzo Grande StevensPresidente della Compagnia di San Paolo

1995-1996: la Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino sponsorizzala ristrutturazione e il riallestimento della Pinacoteca dell’Accademia Albertina.Due anni di lavoro e di ricerca e un notevole impegno di risorse economiche e intellettualihanno permesso di esporre in modo sistematico e permanente le opere di pittura, di sculturae di grafica che da tempo erano infruibili sia al grande pubblico che agli stessi allievidell’Accademia, e ciò anche grazie alla stretta collaborazione con la Soprintendenzaper il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte e con l’Assessoratoalla Cultura della Regione Piemonte.Una particolare attenzione è stata dedicata alla sala che espone i sessanta cartoni di GaudenzioFerrari, donati da Carlo Alberto nel 1832, straordinario documento delle botteghecinquecentesche.L’impegno profuso dalla nostra associazione ha dovuto confrontarsi sul piano della museografiacon temi e problemi non facili, che imponevano di rendere percepibile il sottile equilibrioesistente tra la storia dell’Istituzione, la rara connotazione delle collezioni e la straordinariaqualità delle singole opere da accogliersi in un nucleo museale nato, cresciuto e finalizzato perl’Accademia di Belle Arti.In questi anni si è cercato di promuovere l’Accademia non solo come scuola ma anche comeluogo di attività culturali rivolte a conquistare un maggior numero di visitatori, attraversol’organizzazione di conferenze e di esposizioni temporanee. Tra le iniziative recenti, nel 2004,la mostra incentrata sulla temporanea ricomposizione del trittico di Filippo Lippi, con la tavolacentrale della Madonna con il Bambino giunta dal Metropolitan Museum di New Yorkaffiancata alle tavole laterali raffiguranti i Padri della Chiesa conservate appunto nelle collezionidell’Accademia.Ancora su questa linea si colloca la mostra: “Bartolomeo Cavarozzi. Sacre Famiglie a confronto”finanziata dalla Consulta e dalla Compagnia di San Paolo su richiesta della Soprintendenza alPatrimonio Storico Artistico, in cui il prezioso dipinto riproducente la Sacra Famiglia,proveniente anch’esso dal cospicuo nucleo di opere donate nel 1830 dall’arcivescovo VincenzoMaria Mossi di Morano all’Accademia Albertina, viene esposto accanto ad altre significativeopere dello stesso pittore.La Consulta con questo contributo desidera confermare il suo concreto impegno a favoredell’Accademia e del patrimonio culturale della Città valendosi anche dell’apporto edell’esperienza imprenditoriale dei soci aderenti; un particolare ringraziamento va rivolto al socioGiugiaro Design che ha donato il progetto d’allestimento, illuminazione e grafica della mostra.

Luigi GarosciPresidente Consulta

Sommario

17

45

85

87

89

Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’:tracce per una congiuntura caravaggesca tra Genova e la SpagnaDaniele Sanguineti

Catalogo

Apparati

Cronologia

Bibliografia

13

Le ‘Sacre Famiglie’ di Bartolomeo Cavarozzi, il loro legame con Genova e il supposto tran-sito dell’artista nel capoluogo ligure sulla via di Spagna: coordinate tanto affascinanti quan-to ancora misteriose e complesse che si desidera in questa occasione tentare, almeno in par-te, di dipanare all’insegna di una più ampia diffusione del caravaggismo. Cavarozzi, che aRoma trasse soprattutto dal Caravaggio il necessario per mutare lo stile, si trovò, forse alritorno dal suo viaggio spagnolo, a transitare in una città dove era in corso una vera e pro-pria rivoluzione pittorica scaturita da turbamenti artistici a lui già noti. Dalla metà del se-condo decennio infatti i pittori genovesi, fomentati da pochi illuminati collezionisti, prati-cavano la restituzione della realtà per mezzo dell’immagine dipinta in chiave caravaggesca.Non è dato sapere se, proprio in quel momento, Bartolomeo forgiò una delle sue rutilanti‘Sacre Famiglie’, mentre è certo che alcune giunsero in città precocemente grazie alle rot-te del collezionismo. Le tracce, fondate sulle ipotesi pionieristiche avanzate da RobertoLonghi e, più recentemente, da Gianni Papi1, tessitori davvero raffinati di una completa elucida congiuntura caravaggesca, sono tangibili, pur gravando su di esse l’assenza di docu-menti necessari per gettare luce su cronologie, committenti e relazioni.

Confrontando le quattro magnifiche ‘Sacre Famiglie’ cavarozziane, che si offrono perla prima volta all’ammirazione congiunta presso la Pinacoteca Albertina, si può oggi evo-care solo parzialmente quella che dovette essere una fortuna compositiva davvero clamo-rosa calata in un’ampia area geografica di cui uno degli indiscutibili epicentri fu proprioGenova. Nella lettura delle opere qui riunite è tentante creare percorsi multipli, addentrandosinel momento più interessante e vigoroso del percorso di Cavarozzi, per certi versi ancorada chiarire, caratterizzato da un esercizio lento e minuzioso su un tema ricorrente nel qua-le si può misurare tutto il fascino e la distanza verso il nume caravaggesco.

Bartolomeo Cavarozzi pittoreL’artista nacque a Viterbo il 15 febbraio 1587. L’esatta data di nascita, individuata di re-cente2, va a circostanziare non solo l’estremo anagrafico iniziale fornito implicitamente dalbiografo del pittore, Giulio Mancini, che, scrivendo verso il 1617-1620, lo definiva “d’etàdi 30 anni incirca” (e quindi nato tra il 1588 e il 1590)3, ma anche il prezioso contributoapportato da Gianni Papi che, rinvenendo la notizia della sepoltura nella chiesa romana diSanta Maria del Popolo il 21 settembre 1625 all’età di 39 anni, aveva giustamente ritenutodi situare la nascita nel corso del 15864. Oltre a Mancini, che scrisse dunque in prossimitàdell’avvio dell’ultimo lustro della vicenda terrena di Bartolomeo, anche Giovanni Baglionegli riservò una breve biografia nelle sue Vite pubblicate nel 16425: fino agli studi moderni,inaugurati da Longhi e via via portati a maturazione con l’apporto di nuove opere e docu-menti6, le notizie del pittore erano sostanzialmente fondate sulle fonti seicentesche secon-do le quali fu davvero determinante, per la fase formativa, la decisione di trasferirsi “fan-ciulletto” a Roma. Là, certo in virtù di relazioni predisposte in patria, affiancò il viterbeseTarquinio Ligustri7 che, intorno al 1600, aveva ricevuto l’incarico dalla famiglia Mattei dieseguire decorazioni per il palazzo romano. Era supervisore di quel cantiere CristoforoRoncalli, detto il Pomarancio, conosciuto sicuramente in quell’occasione da Cavarozzi: co-

Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’:tracce per una congiuntura caravaggescatra Genova e la Spagna

Daniele Sanguineti

Bartolomeo CavarozziSacra Famiglia, particolare(cat. n. 3)

15Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’14 Daniele Sanguineti

stui, maestro d’arte in casa dei marchesi Crescenzi, non solo accolse come allievo il pro-mettente giovane ma dovette coinvolgerlo in quel colto cenacolo, mentre, dal canto loro, i“signori Crescentij” giunsero a “tratten(erlo) et alleva(rlo) come dei loro” conferendogli lafacoltà di raggiungere pittoricamente una “gran perfettione” e agevolandogli la stipula dicommissioni8. I rapporti tra Roncalli e Virgilio Crescenzi presero avvio verso il 1590, in oc-casione dell’impiego del pittore nel palazzo di famiglia al Pantheon, e proseguirono, dopola morte di questi (1592), con i suoi figli, in particolare con Giovanni Battista, di cui il Po-marancio divenne maestro e consulente artistico9. Il frutto di questo incontro fu la costitu-zione di un’accademia in palazzo Crescenzi, dove Giovanni Battista, egli stesso pittore, po-tente collezionista e mercante d’arte, “continuamente vi facea studiare a diversi giovani chealla pittura erano inclinati”10. È assai probabile che tale accademia si basasse sulla trasfor-mazione della provvisoria bottega lasciata da Roncalli in seguito alla sua partenza da Romain un’impresa gestita da Crescenzi e frequentata dai numerosi artisti già collegati al Poma-rancio11. Il risultato fu una “grande scuola naturalista”12, una “scuola di virtù”13 nella qua-le confluivano le numerose sollecitazioni culturali di quel colto primo decennio di secoloall’insegna sia dello studio della tradizione che della riproduzione artificiosa della realtà.Fu questo l’ambito culturale nel quale Cavarozzi, “che di Bartolomeo del Crescenzi il no-me acquistossi”14 per la predilezione mostrata verso di lui da Giovanni Battista, si formò ea cui improntò i suoi primi dipinti, fra i quali “molti quadri” per casa Crescenzi15. La fedeverso il verbo roncalliano è tangibile nella prima opera nota, datata 1608 e collocata in ori-gine sull’altare maggiore della distrutta chiesa di Sant’Orsola in piazza del Popolo16. LaSant’Orsola e le sue compagne (Roma, chiesa di San Marco; fig. 1)17 evidenzia, per la classi-ca postura della protagonista e per la simmetria compositiva, l’utilizzo di modelli tratti daRaffaello – in particolare la Santa Cecilia – e dallo stesso Roncalli – la pala d’altare di San-ta Domitilla – addolciti da un suggestivo contrasto chiaroscurale che aleggia sui morbidipanneggi e sui volti finemente modellati, lasciando intendere un’evoluzione in chiave at-mosferica del monumentale linguaggio del maestro. Tuttavia è innegabile che l’opera, agliocchi di Baglione18, dovesse rappresentare, rispetto all’evolversi della maniera matura di Ca-varozzi, il manifesto del debito formativo verso il Pomarancio. La datazione della secondapala ricordata da Baglione fra quelle della fase roncalliana, già custodita nella cappella Cre-scenzi in Sant’Andrea della Valle e raffigurante “San Carlo orante e angioli e puttini”19, ècompresa fra il 1610, allorquando avvenne la canonizzazione del santo, e il 1613, anno diconclusione dell’edificazione di quella porzione di chiesa20. Pur non disponendo dell’ope-ra, il giudizio del biografo sommato agli indizi cronologici consentono dunque di conside-rare in quegli anni ancora vivo e attuale l’interesse verso le modalità roncalliane. Mancini,a proposito di quest’ultima pala, osservava che il “colorito et disegno” erano bastati per ri-scuotere successo in città21. È evidente, da questo giudizio e dall’analisi della Sant’Orsola,che la progressione formativa prescelta dal pittore riservava una cura particolare alla fasedisegnativa, allo studio dei classici e all’osservazione ‘metabolizzante’ dei suoi geniali con-temporanei, da Guido Reni a Domenichino, da Gentileschi a Caravaggio. Corre su questobinario l’esegesi proposta da Luigi Spezzaferro22, che vide nel Martirio di santo Stefano(Monterotondo, duomo) – già citato nel 1624 come lavoro del “Crescentio”23, assegnato daalcuni a Giovanni Battista Crescenzi e a detta di Gianni Papi del tutto ingiudicabile a cau-sa dello stato conservativo24 – uno dei primi testi, databile fra il 1614 e il 1615, della speri-mentazione naturalistica in direzione reniano-gentileschiana25. È ormai tuttavia acquisito l’i-ter di sviluppo proposto da Papi, dove la conversione ai modi di Reni e Domenichino è col-locabile assai più avanti, verso il 162026. Certamente dall’esordio del nuovo decennio, in-torno al 1612-161327, avvenne il progressivo approdo a esiti di totale rinnovo linguistico:

“Dapoi cangiò gusto, e diedesi a ritrarre dal naturale con gran diligenza, e con finimenti dagrand’amore accompagnati”28. Naturalmente è necessario considerare l’estrema sintesi nar-rativa applicata all’impostazione cronologica della biografia cavarozziana: in virtù delle sva-riate componenti dello stile del pittore, il cambiamento di gusto che avvenne “dapoi” larealizzazione delle pale per la chiesa di Sant’Orsola e per Sant’Andrea della Valle dovreb-be essere valutato al di fuori della serrata successione temporale che caratterizza la biogra-fia29. Notizie d’archivio hanno permesso di ridurre sensibilmente un lasso di tempo trop-po vasto, se si pensa che lo Schleier andava a situare la conversione di Cavarozzi al natu-ralismo tra la morte del Caravaggio (1610) e il viaggio in Spagna (1617)30. Innanzitutto lacitazione del Lamento di Aminta (fig. 2), ovvero di “due putti, che uno suona un flauto, etl’altro ha posato un violino”, contenuta in una lettera datata 11 marzo 1615 con la quale ilconte di Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, richiedeva al granduca Cosimo II de’ Me-dici il permesso di esportare alcuni dipinti dal Granducato di Toscana31. Quel dipinto, dicui la critica riconosce almeno due versioni autografe32, si potrebbe dunque sistemare cro-nologicamente tra marzo 1614 e febbraio 161533 – ovvero negli anni in cui il conte di Vil-lamediana si trovava a Roma – oppure in un momento più arretrato, se si dà credito alleosservazioni di Papi34 giustamente preoccupato di giustificare l’attribuzione a Caravaggionel documento citato (che però potrebbe anche celare ragioni commerciali)35 con un pas-saggio di proprietà dell’opera prima di approdare a Siena. Lo straordinario testo restitui-sce perfettamente lo spirito che doveva circolare all’interno del cenacolo di Giovanni Bat-tista Crescenzi36, il quale “talvolta havea gusto di far ritrarre dal naturale, e andava a pren-der qualche cosa di bello e di curioso, che per Roma ritrovavasi di frutti, d’animali, e d’al-tre bizzarrie, e consegnavala a quei giovani, che la disegnassero, solo perché divenisser va-lenti, e buoni Maestri, si come veramente adivenne”37. Emerge lampante il fascino eserci-tato dal colto tema musicale diffuso dal Caravaggio nelle opere degli anni novanta, e la vo-lontà di Cavarozzi, intento a modulare la luce per esaltare i volumi e per restituire con vo-

1. Bartolomeo Cavarozzi,Sant’Orsola e le sue compagne,Roma, chiesa di San Marco

2. Bartolomeo Cavarozzi, Lamentodi Aminta, collezione privata

17Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’

l’anno “Bartolomeo Pacarozzi da Viterbo” ricevette in ottemperanza alla disposizione delgranduca, Cosimo II de’ Medici45. Per primo Longhi lo restituì a Cavarozzi46, dopo che ingioventù, vedendovi un lavoro di Orazio Gentileschi, aveva dedicato al dipinto una pagi-na descrittiva davvero calzante anche per il suo vero autore47. Basata sui raffronti stilisticicon Caravaggio, evocato non a caso anche per lo schema iconografico, l’esegesi longhianadell’opera è tutta rivolta a mettere in rilievo che “v’è per tutto indugio e condotta eccessi-va di particolari”48. L’angelo frontale è direttamente caravaggesco, insieme all’ombra get-tata trasversalmente sul muro, mentre il “vecchio santo è […] più molle, più ricercato, grin-zoso […] che mai in Caravaggio”. Inoltre “panni troppo svolti e preparati, tavolo accura-

16 Daniele Sanguineti

lontà quasi scientifica gli effetti luministici sugli incarnati e sui tessuti, di operare attraver-so un’assoluta ripresa dal naturale e “in un’aura di caravaggismo accademizzante generica-mente baglionesco”38.

La Disputa di santo Stefano (collezione privata; fig. 3) è stata identificata, dopo in-stabili attribuzioni al Savonanzi, allo Spadarino e al Crescenzi, con il “quadro di S. Stefa-no che disputa con li Rabì fatto da quel giovane che sta col Crescenzij” segnalato nel 1616nella collezione di Giovanni Battista Mattei39. L’annotazione funge anche da utile testimo-nianza dell’appartenenza del pittore, a quella data, all’entourage di Crescenzi. Il dipinto,con i personaggi a mezzo busto disposti orizzontalmente su un primo piano, è il connubiodi uno schema caravaggesco, di volumetrie ampie e fisionomie solide di matrice roncallia-na e, nuovamente, di una “adesione sperimentale al verbo del Merisi” nella “durezza cri-stallina dei contrasti luministici”40. Due importanti ante quem, dunque, per offrire una cro-nologia all’appropriazione di “quella sua maniera finita con esattezza del naturale, e conbuon stile condotta”41 che dovrebbe non essere lontana dallo scoccare del secondo decennio.Attorno ai due cardini citati Gianni Papi ha aggregato due strepitose prove, il David conla testa di Golia (fig. 4) e una Sibilla42, caratterizzate non tanto da una scrittura di netta ce-sura da una fase all’altra quanto da una felicissima e armoniosa evoluzione, in chiave na-turalistica, benché ancora “aspra e acerba”, della ‘maniera’ già acquisita. Alla Disputa si af-fianca strettamente la Cena in Emmaus del Getty Museum43 (fig. 5), per l’identico tratta-mento dei panni, delle ombre, delle spore di roncallismo nel volto del Cristo che convive,quanto a scelta dell’impianto e a disposizione virtuosistica della straordinaria canestra difrutta, con il modello caravaggesco offerto dalla Cena in Emmaus Mattei (Londra, Natio-nal Gallery). Tanto più che il successivo testo disponibile è da stimare coerente manifestodei risultati ottenuti portando a definitivo compimento il “passaggio dall’esperienza ron-calliana a un naturalismo acerbo, caravaggesco in senso ortodosso”44. Il San Gerolamo,parte delle collezioni medicee ed esposto nella Galleria Palatina (fig. 6), venne realizzatonel 1617, poiché a quel dipinto è certamente riferibile il pagamento che nell’aprile di quel-

3. Bartolomeo Cavarozzi, Disputa disanto Stefano, collezione privata

4. Bartolomeo Cavarozzi, David conla testa di Golia, ubicazione ignota

5. Bartolomeo Cavarozzi, Cena inEmmaus, Los Angeles, The J. PaulGetty Museum

6. Bartolomeo Cavarozzi,San Gerolamo, Firenze,Galleria Palatina

19Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’

do la Gregori, che conferisce vitalità agli inserti più propriamente da naturamortista con-tenuti nei dipinti citati, dal teschio del San Gerolamo della Palatina (fig. 6) alle foglie e ar-busti, si aggiunge qui, che compaiono, ad esempio, nella Sacra Famiglia San Paolo (cat. n.1). Anzi, nei rami fogliati che decorano il suolo nella Sacra Famiglia con san Giovannino (cat.n. 4), databile a un momento di già avvenuta evoluzione del suo linguaggio, si nota una sin-tesi descrittiva tradotta con porosità materica riscontrabile parimenti nei dipinti di sola na-tura morta assegnati alla tarda fase evolutiva del Maestro Acquavella66. Nelle opere citate“convergono sia il ‘giovane che sta col Crescenzij’, cioè il Cavarozzi, che il supposto Mae-stro della natura morta Acquavella, suo collaboratore abituale, io penso, fino all’identità”67.E nell’affrontare questo affascinante e complesso tema non si può non imbattersi nel belSan Giovanni Battista della cattedrale di Toledo (fig. 7) per il quale si vedrebbe davvero piùappropriata un’attribuzione a Cavarozzi, come del resto già sosteneva dubitativamente Ro-berto Longhi e più fermamente, ma per la sola figura, Carlo Volpe68. Nel testo, dalla piùrecente critica offerto troppo generosamente al catalogo del Caravaggio69, si evidenzia, siaa livello emozionale sia di più approfondita analisi stilistica, non solo che la scrittura checaratterizza il magnifico fondo condotto a fogliame è davvero vicinissima alle qualità tec-niche esaminate nei brani di natura introdotti nelle tele di Cavarozzi, ma soprattutto che ilvolto del giovane ricoperto di ombre trasparenti e il panneggiare gagliardo reso tridimen-sionale dall’accostamento del porpora puro con il nero profondo dei gorghi paiono del tut-to paragonabili alle qualità che mostrano i panni e gli incarnati delle figure nella Cena inEmmaus del Getty Museum (fig. 5) e del San Gerolamo di Firenze (fig. 6). L’agnello inol-tre è indagato con una tecnica assai gentileschiana – si pensi alla veste che ricopre il Davi-de della Galleria Spada70 – che, si è detto, fu minuziosamente osservata dal giovane Barto-lomeo71. La proposta dovrà essere verificata, eventualmente, attraverso auspicabili notizied’archivio che gettino luce sulle prime vicende di questa tela; al momento si può conget-turare una realizzazione all’indomani dell’approdo spagnolo di Cavarozzi e una considera-zione guadagnata, grazie a Crescenzi, presso la corte di Filippo III e nell’ambiente della com-mittenza altolocata. Del resto, già anteriormente al viaggio in Spagna, Cavarozzi, sempregrazie al suo mecenate, era entrato in contatto a Roma con importanti collezionisti, comeGiovanni Battista Mattei, che nel 1616 era in possesso della Disputa di santo Stefano e diun perduto “Nostro Signore [che] entrò trionfante in Gierusalemme”72, e il cardinale Lu-dovisi, nella cui collezione inventariata nel 1633 compare “una madonna col Puttino in brac-cio […] di Bartolomeo di Crescentio”73.

La permanenza madrilena di Cavarozzi è sempre stata considerata parallela al sog-giorno di Giovanni Battista Crescenzi, che, secondo le fonti, fece ritorno a Roma nel mag-gio del 161974 per poi riguadagnare immediatamente e definitivamente la Spagna per so-vrintendere all’edificazione del Pantheon all’Escorial. Solo Gianni Papi, sulla base dellaregolare presenza a lui nota del pittore a Roma a partire dal 1622, non escluse un ritornoin Spagna col Crescenzi – “magari perché […] poteva avere gettato le basi per nuove com-missioni” – fino a contemplare la possibilità di una tappa per qualche tempo a Genova,secondo l’ipotesi formulata, come si vedrà, sulla base di fondanti considerazioni stilistichee dell’esistenza di alcune sue composizioni nelle quadrerie di quella città75. Tuttavia il rin-venimento di alcuni documenti relativi a commissioni destinate a Viterbo rende possibilecertificare la presenza dell’artista a Roma già dalla metà del 162176, mentre il Ritratto digiovane ecclesiastico77 (collezione privata; fig. 8) che, secondo la probabile ipotesi di Stri-nati, potrebbe raffigurare il figlio oratoriano di Giovanni Battista Crescenzi, Alessandro,nato nel 1607 e stimabile nel dipinto all’incirca tredicenne, consentirebbe un’ulteriore an-ticipazione del rientro fra il 1620 e il 1621. Il dipinto, “fortemente naturalistico e insieme

18 Daniele Sanguineti

tamente tarlato, libri, folianti, clessidra e metalli troppo storicamente determinati […]”49

lasciano intendere che le tentazioni latenti della maniera, ormai parte della concezione ar-tistica del pittore, colpiscono anche il naturalismo caravaggesco, sovraccaricandolo di in-ganni ottici e colte citazioni, come la riproduzione dell’incisione realizzata da Albrecht Dü-rer nel 1514 raffigurante la Madonna davanti alle mura di Norimberga50. La scelta di un pia-no orizzontale a cui dedicare risalto, distribuendovi strumenti della preghiera e parte delcorredo iconografico del santo, guarda da vicino a diretti capolavori caravaggeschi, comeil Suonatore di liuto di San Pietroburgo51, peraltro già considerato per la sistemazione delviolino e degli spartiti nel Lamento di Aminta (fig. 2). Il risultato è di altissima qualità, conuna capacità di personale rielaborazione e di resa estetica davvero sorprendenti, come di-mostra quel manto che si srotola sul tavolo frutto di liquida luce colorata e di sinuosi ara-beschi d’ombra.

Con questo grado di maturazione stilistica, con questo orientamento figurativo la cuievoluzione sarà destinata a proseguire, Bartolomeo si apprestò a recarsi in Spagna insiemea Giovanni Battista Crescenzi in un giorno da reputare successivo al 14 ottobre 1617, al-lorquando il nobile artista e mecenate battezzò a Roma il proprio figlio52, ma ancora entrola conclusione di quell’anno, ricordato con precisione dal Baglione53. Giulio Mancini scris-se dunque la versione breve delle sue Considerazioni sulla pittura dalla fine del 1617 o nelcorso del 1618 se, nelle poche righe dedicate a Cavarozzi, disse, coniugando al presente iverbi, che il pittore “alla corte di Spagna, ivi con util et honore raccoglie i frutti di tante fa-dighe durate” e che “si trova alla corte del Re Cattolico condotto ivi dal suo mecenate Si-gnor Gio Battista Crescentij”54. Quest’ultimo si era posto in viaggio per Madrid al seguitodel cardinale Zapada e, presentato alla corte di Filippo III, aveva certamente “offerto al reuna serie di omaggi tesi ad accreditare la sua immagine di virtuoso e di amatore della artidel disegno”55 tra cui una sua pittura di natura morta, “un lienzo de frutas y flores” secon-do Palomino56, “una bellissima mostra di Cristalli variamente rappresentati, altri con ap-pannamenti di gelo, altri con frutti entro l’acqua” secondo Baglione57.

A questo punto è doveroso un breve ragguaglio su una complessa questione criticache, chiamando in causa il Maestro della natura morta Acquavella, tende ad assegnare i bra-ni di natura morta presenti nelle opere cavarozziane, in particolare quelli inseriti nelle ver-sioni del Lamento di Aminta (fig. 2), a uno specialista e collaboratore di Bartolomeo58. Ciòche ricordavano le fonti a proposito di Giovanni Battista Crescenzi, a momenti identifica-to con questo collaboratore ma anche con il Maestro della natura morta di Hartford59, siprestava facilmente a offrire valide ragioni per smascherare in tal modo l’anonimo autoredi tali splendidi brani e di dipinti autonomi60. Ma la recente proposta avanzata da GianniPapi61 e avallata da Mina Gregori62 sembrerebbe davvero la più ragionevole, oltre che lapiù coerente per fondamentali ragioni di stile, ovvero che l’armonia tangibile nel Lamentodi Aminta (fig. 2) o nella Cena in Emmaus (fig. 5), dalla resa lucida e dorata degli strumentimusicali all’intensa e materica indagine dei grappoli d’uva e delle foglie di vite, implichi ladiretta e costante presenza del pennello dello stesso Cavarozzi. L’alta tenuta del modus ope-randi, dagli esiti davvero superlativi, si presta con coerenza a questi brani, se non a vere eproprie tele di natura morta63, come del resto lasciava – implicitamente ma perentoriamente– intendere Mancini nell’affermare che Bartolomeo fece “grandissimi progressi nella pro-fessione, essendo universale di tutte le cose et con tutti i modi di operare”64. Inoltre la ci-tazione in un inventario genovese del Lamento di Aminta come opera esclusiva di “Barto-lomeo da Viterbo” si presta a comprovare l’assenza di una seconda mano nell’esecuzionedel brano, tutt’altro che secondario, di natura morta65. Il modo veloce, frusciante, di far scor-rere il pennello per delineare le sete dei vestiti nei dipinti di questi anni è lo stesso, secon-

7. Bartolomeo Cavarozzi (?),San Giovanni Battista, Toledo,cattedrale

21Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’

mi”, veniva definito “valentuomo” in una lettera indirizzata dall’agente dei Priori di Vi-terbo a Roma ai Priori stessi, preoccupati per il ritardo nella consegna della Visitazione84.La scomparsa prematura dell’artista, che viveva a Roma in via Ripetta insieme alla madrevedova e, nell’ultimo anno di vita, con un “Giovanni garzone”, avvenne, come già riporta-va il Baglione, il 21 settembre 1625 e “veramente la sua fu gran perdita”85.

Le ‘Sacre Famiglie’: variazioni sul temaAll’apertura del secondo decennio del Seicento, la progressiva tensione artistica, stimolataprobabilmente dal Crescenzi e dall’irresistibile fascino emanato dalla nuova prassi consa-crata dal Caravaggio – appena defunto – e dai caravaggeschi della prima ora, si tradussenella mente di Bartolomeo Cavarozzi in un allargarsi dei riferimenti culturali e visivi chedeterminarono un consapevole rinnovamento sia sul versante tecnico che sulle scelte for-mali. Il tema della ‘Sacra Famiglia’, pur non annoverandosi, a quanto è dato sapere, tra leiconografie ad essere affrontate appena “cangiò gusto”86, fu assai reiterato durante quellache Gianni Papi ha individuato come la fase più matura di indagine del linguaggio natura-listico in chiave caravaggesca, dominata da un’attenzione alla riproduzione sofisticata delreale87. Spartiacque di questo momento, dovendo fare i conti con i pochi dati disponibili,può essere assunto il San Gerolamo della Galleria Palatina (fig. 6), a cui è riferibile un pa-gamento dei primi mesi del 161788. Le quattro opere esposte in mostra, ruotanti ad ampioraggio attorno a questa data, sono nel contempo approfondimenti di uno stesso tema e pro-totipi di altrettanti gruppi di repliche; sottendono comunque la confezione di questi capo-lavori sia ragioni di entusiastica risposta di mercato agli esiti ottenuti dal pittore sia le la-tenti “tentazioni seriali”89 che caratterizzano il modus operandi di Cavarozzi come di molticaravaggeschi alla ricerca di una realtà condotta a perfezione.

Vincenzo Giustiniani, nel suo Discorso sopra la Pittura, lasciava intendere la portatadi irradiazione romana del verbo caravaggesco nei confronti di una pittura “la quale al di

20 Daniele Sanguineti

intriso di alto senso etico, di classica impostazione e nel contempo anomalo e originalissi-mo”78, mostra un disegno rigoroso, atmosfere umbratili e una stesura corposa negli incar-nati sfiorati da ombre velate. Gli stessi elementi che si osservano nella Sacra Famiglia del-l’Albertina (cat. n. 3), soprattutto nel volto mariano, e nella splendida Santa Cecilia (Mi-lano, collezione privata; fig. 9)79, opere da porre in stretta vicinanza cronologica, ovverotra il 1618 e il 1619, nel corso dell’estrema permanenza spagnola. Prevale in questa fase,secondo l’efficace analisi di Marco Gallo80, un caravaggismo ormai estenuato, “deprivatod’ogni residuo di tensione morale” e scortato da una proposta naturalistica giunta a scle-rotizzazione, per far emergere, piuttosto, la conversione verso un lessico regolarizzato neitermini del disegno, del colore e delle pieghe tendenti alla geometrizzazione, forgiato os-servando Reni, Domenichino e Lanfranco. È ciò che è possibile osservare dall’immaginedella dispersa pala raffigurante la Madonna con Gesù Bambino e sant’Anna (fig. 10), rea-lizzata per la chiesa di Sant’Anna dei Funari immediatamente dopo il rientro a Roma, co-me già ricordava il Baglione che la giudicava di “buon gusto” e di “tocco gagliardo” rife-rendosi certo al tono magniloquente, all’impianto scenografico e al percorso brioso ed en-fatico intrapreso dai piegami che si accartocciano virtuosisticamente ai piedi delle figure81.La correttezza del linguaggio di questa fase estrema, inaugurata intorno al 1620, quandosi crede abbia visto la luce anche la Sacra Famiglia con san Giovannino (cat. n. 4), sostan-zia la produzione destinata alla città natale del pittore – come la Madonna con Gesù Bam-bino, realizzata durante la seconda metà del 1621 (Viterbo, Museo del Colle del duomo;fig. 11), e la Visitazione, conclusa entro il 31 marzo 1622 (Viterbo, palazzo comunale; fig.12)82 – che rivelano, nell’assumere i caratteri fenomenici della natura all’interno di un con-testo ideale, l’appropriazione di un classicismo naturalistico. La Madonna con Gesù Bam-bino della Galleria Spada a Roma83 (fig. 13), del tutto accostabile al dipinto di identica ico-nografia conservato a Viterbo (fig. 11), dimostra l’appropriazione di una pennellata piùcorposa e campita che regolarizza pieghe geometriche e tornisce nettamente le fisionomie,dalla classica bellezza. Ne sortiscono immagini, come la Santa martire di Murcia (fig. 17),caratterizzate da una devozionalità glassata, a volte piuttosto algida, con una stesura piùsemplificata e sintetica nell’impasto. Nel 1622 il pittore, che “in Roma concorre con i pri-

11. Bartolomeo Cavarozzi, Madonnacon Gesù Bambino, Viterbo, Museodel Colle del duomo

12. Bartolomeo Cavarozzi,Visitazione, Viterbo, palazzocomunale

8. Bartolomeo Cavarozzi, Ritratto digiovane ecclesiastico (AlessandroCrescenzi?), collezione privata

9. Bartolomeo Cavarozzi, SantaCecilia, Milano, collezione privata

10. Bartolomeo Cavarozzi, Madonnacon Gesù Bambino e sant’Anna,ubicazione ignota (già Roma, chiesadi Sant’Anna dei Funari)

23Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’

mensione atemporale. Tralasciando per ora la Sacra Famiglia con san Giovannino (cat. n.4), nella quale si assiste a una notevole evoluzione compositiva e linguistica che merita unatrattazione a sé stante, è indubbio che, ponendo a raffronto la tela del Fondo Pensioni delGruppo San Paolo Imi (cat. n. 1), quella attualmente in deposito presso la Galleria Na-zionale della Liguria a Palazzo Spinola (cat. n. 2) e il capolavoro dell’Accademia Alberti-na (cat. n. 3), si sia dinanzi, al di là di ragioni commerciali e di probabile risposta ai desi-deri della committenza, a una maniacale ricerca di approfondimento condotto in uno stret-to giro d’anni su un tema collaudato, consacrato da una tradizione secolare di rappresen-tazione. La grande dimensione conferita alle figure, l’avanzamento su un primissimo pia-no del gruppo Vergine con Bambino, il netto risalto, tramite il dominio della luce, asse-gnato solo ad alcuni brani costituiscono gli elementi di strabiliante rinnovo contenuti inqueste opere, sempre in bilico fra l’imitazione della nuda realtà e una volontà latente diidealizzazione di cui perno è il viso della Vergine, popolana ma anche regina e poi crea-tura sovrannaturale per quel suo sguardo fisso, cristallino, diretto, dalla fisiognomica im-perscrutabile che, trapassando la tela, colpisce direttamente al cuore colui che si trova difronte. Proprio la grande figura mariana, delineata nella sua interezza96 e circondata da ungorgo di vesti adagiate in pieghe serpeggianti sul terreno, svela il diretto riferimento os-servato da Cavarozzi. Che questo riferimento sia rappresentato dallo stesso Caravaggio nonfa che confermare, per un caravaggista blandamente ortodosso, la necessità di studio di-retto dei capolavori più giovanili del maestro eletto a nume tutelare, del resto già abba-stanza esplicita nella Cena in Emmaus del Getty Museum (fig. 5) e nel San Gerolamo del-la Palatina (fig. 6). La splendida Santa Caterina d’Alessandria (Madrid, collezione Thys-sen-Bornemisza; fig. 14)97, impegnativo e grandioso capolavoro giovanile realizzato dalCaravaggio intorno al 1599 per il cardinal Del Monte, funge da indubbio spunto compo-sitivo osservato da Cavarozzi per la posa e per lo sguardo delle sue Madonne, oltre cheper lo sfondo immerso nell’oscurità ma, nel contempo, generatore di spazialità, per il ti-po di illuminazione netta spiovente dall’alto sopra il personaggio e per gli effetti di rea-zione alla luce di stoffe ed epidermidi. Si immagina dunque che Bartolomeo, con la San-ta Caterina del Merisi negli occhi, abbia adottato, per affrontare la prima delle ‘Sacre Fa-

22 Daniele Sanguineti

d’oggi è in colmo di estimazione, non solo per quanto porta l’uso di Roma ordinario maanco per mandare fuori in Spagna, Francia, Fiandra, Inghilterra, a altre parti”90. Dal cantosuo, Cavarozzi, soggiornando in Spagna, dove “vi operò molte cose”91, e, al suo rientro, in-viando a Madrid, secondo le fonti, un buon numero di commissioni, fece la propria partedi divulgazione del verbo caravaggesco, non distogliendosi dalla verifica, condotta con ac-curatissima tenuta analitica, intorno a pochi temi iconografici, del resto già presente dai pri-mi anni dieci come dimostrano le varie versioni del Lamento di Aminta (fig. 2). Non solo,ma i probabili contatti che in Spagna, come si vedrà, il pittore dovette instaurare con la raf-finata committenza genovese, il transito a Genova di sue opere e l’esecuzione – che qui siritiene romana – della prima Sacra Famiglia (cat. n. 1), offrono la misura della notevole traiet-toria di diffusione di questo fortunato tema.

L’esigenza di serialità autografa, prassi condotta dallo stesso Merisi, sembrerebbe unaspetto, per così dire, di seconda mano della ripresa dal vero del modello. È interessantericordare ciò che già si conosce a proposito di Orazio Gentileschi, autore notevolmente os-servato dal nostro Bartolomeo. Si dispone infatti di testimonianze dirette di alcuni model-li che posarono per il pittore, tra le quali è veramente pregnante, per le straordinarie infor-mazioni ricavabili sulla prassi dei caravaggeschi, quella rilasciata da Pietro Molli, un anzia-no pellegrino palermitano secondo il quale Gentileschi si servì di lui, facendolo “spogliaredalla cintura [in su]”, in qualità di san Gerolamo “per certi quadri che lui faceva”, tratte-nendolo in casa sua “tutta la quadragessima”92. Il frutto dell’impegno di Molli con il Gen-tileschi si individua oggi nel dipinto della collezione Koelliker, mentre la presenza di unareplica con varianti, ovvero quella del Museo Civico d’Arte Antica di Torino, e l’impiegodella stessa testa per il Sacrificio di Isacco della Galleria Nazionale della Liguria a PalazzoSpinola di Genova, pongono problemi, difficilmente risolvibili, circa l’uso di cartoni le cuitracce in realtà non si sono trovate in fase di analisi diagnostica93. Nel caso di Cavarozzi –tralasciando in questa sede il rapporto con i dipinti individuabili come possibili replicheautografe delle composizioni qui esposte per l’impossibilità di operare verifiche dirette sudi essi – si osserva per lo più l’evoluzione di uno stesso intreccio compositivo con un uti-lizzo probabilmente parziale di modelli in carne e ossa così come di un repertorio di schiz-zi e disegni per i dettagli. Assunzione dunque delle stesse pose o impiego di strumenti gui-da, come cartoni e incisioni sulla preparazione della tela? Se quest’ultimo elemento potrebberitrovarsi nelle repliche autografe – e si vorrebbe, ad esempio, esaminare il dipinto di col-lezione privata madrilena, replica di quello qui esposto (cat. n. 1) – le analisi praticate sulquadro dell’Accademia Albertina (cat. n. 3) hanno negato la presenza di incisioni ma han-no mostrato l’utilizzo assai interessante del pennello come efficace guida dei contorni, perl’ingombro delle vesti, delle teste, per delineare gli arti, attraverso sottili linee spesso fau-trici di creste di contenimento.

L’impatto unitario di tre delle quattro tele esposte (cat. nn. 1-3) e il rigoroso impiantoluministico che le accomuna confermano l’applicazione di Cavarozzi nel “dipignere conavere gli oggetti naturali d’avanti”94; tuttavia l’evidente volontà di perfezionare la rappre-sentazione con citazioni dai classici o con l’uso della fantasia permette di inserire a pienodiritto Cavarozzi tra coloro che praticavano, secondo la teorizzazione del Giustiniani, ildodicesimo metodo, “il più perfetto di tutti”, cioè “dipignere di maniera e con l’esempioavanti del naturale”95. A cominciare dallo spazio in cui sono calate le prime tre composi-zioni (cat. nn. 1-3), trasformazione quasi metafisica della probabile stanza in cui si trova-va il pittore con i suoi modelli, attraverso raffinate capacità luministiche nel suggerire orauna roccia, per metà inghiottita dall’ombra e per metà svelata da un riflesso di luce, oraun terreno con arbusti, sassi, pianticelle, proiettati da un pennello indagatore in una di-

14. Caravaggio, Santa Caterinad’Alessandria, Madrid, collezioneThyssen-Bornemisza

15. Orazio Gentileschi, Madonnacon Gesù Bambino, Bucarest,Muzeul National de Arta alRomâniei

16. Orazio Borgianni, Madonna conGesù Bambino, collezione privata

13. Bartolomeo Cavarozzi, Madonnacon Gesù Bambino, Roma, GalleriaSpada

25Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’

indizi sui lunghi tempi di esecuzione di un’opera: il primo gennaio 1622, infatti, AurelioMarrocchi, l’agente romano dei Priori di Viterbo, giustificava il ritardo accumulato da Bar-tolomeo nella realizzazione della Visitazione (fig. 12) per la cappella del palazzo dei Prio-ri con l’impegno di una precedente commissione – individuabile nella Madonna con GesùBambino per il cardinale Cobeluzzi (Viterbo, Museo del Colle del duomo; fig. 11) – sullaquale si era focalizzato per cinque mesi102. Dunque partendo dal modello, o dai modelli,Bartolomeo, almeno per una certa fase della sua attività, andava a completare abilmente eautonomamente la tela, con una lentezza indispensabile per ottenere l’indagine ottica ri-cercata e per esprimere la propria poetica sempre posta a conferire perfezione estetica al-la realtà. Il risultato è strabiliante e dovette essere tale anche per i contemporanei: par-tendo dall’osservazione di una quotidianità abitata da un vecchio canuto e da una giova-ne madre con il robusto bimbo in grembo egli riuscì a creare, tramite lo studio della luce,le pose lente, i volumi massicci, gli sguardi diretti, una raffigurazione reale della Sacra Fa-miglia, come se un fascio di luce celeste, vincendo ogni barriera di spazio e di tempo, po-tesse restituirci una visione dei tre personaggi, nella loro fisica unicità di figure storiche.Come fotogrammi successivi della stessa scena, lunga alcuni anni, è possibile tentare di con-ferire un ordine cronologico alle prime tre tele, innegabilmente affini per stile e composi-zione in quanto variazioni di uno stesso tema. Ma per prima cosa è opportuno arginare,con i pochi, sfuggenti, dati disponibili, la cronologia della partenza del pittore da Romasul calare del secondo decennio per stabilire un ambito temporale entro cui situare la rea-lizzazione delle Sacre Famiglie, poiché “il fatto che Cavarozzi riprendesse spesso con po-che varianti i propri soggetti di maggior successo ha nuociuto alla corretta definizione delsuo catalogo e della cronologia”103. Bartolomeo, che il 16 aprile 1617 ricevette un paga-mento per ordine del granduca Cosimo II de’ Medici in merito, verosimilmente, al San Ge-rolamo della Galleria Palatina (fig. 6), partì per la Spagna successivamente all’ottobre diquell’anno, poiché Giovanni Battista Crescenzi, al cui seguito si accodò, risulta aver bat-tezzato a Roma un figlio alla metà di quel mese104. Si pensa di collocare dunque ancora nelpieno della prima fase romana successiva alla conversione caravaggesca, segnatamente in-torno al 1615, la Sacra Famiglia del Fondo Pensioni del Gruppo San Paolo Imi (cat. n. 1),non solo per lo schema frontale, poi più decisamente ruotato, o per il carattere accentua-tamente popolaresco della modella, ma soprattutto per notevoli tangenze di scrittura condipinti, come il Lamento di Aminta (collezione privata; fig. 2), la Disputa di santo Stefano(collezione privata; fig. 3) e la Cena in Emmaus (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum;fig. 5), databili, sulla base di probanti indizi, nel corso del primo lustro del secondo de-cennio105. Le campiture nette della veste mariana, di derivazione roncalliana, la vicinanzanotevole al Gentileschi nella delineazione di Giuseppe, financo nella resa bruna e com-patta degli incarnati, l’abile pezzo di bravura del lino grezzo meticolosamente indagato nel-la consistenza tessile e nella disposizione delle pieghe, comprova tale ipotesi. Le piante egli arbusti presenti in questo testo la dicono lunga, con quel modo fresco, brioso di lu-meggiare i riflessi e di virgolettare le foglie ripiene di esuberanza cromatica, sulle doti dinaturamortista di Cavarozzi. Decisamente accostabili al San Gerolamo fiorentino (fig. 6)sono invece gli altri due quadri che, anche in virtù – come si vedrà – della probabile pro-venienza, si ritengono eseguiti durante la permanenza spagnola e, dunque, tra la fine del1617 e parte del 1619. L’ordine temporale del rientro dalla Spagna è di gran lunga più pro-blematico: accanto al dato sicuro che registra il pittore a Roma dalla metà del 1621106, siaffianca l’elemento ricavabile dal Ritratto di giovane ecclesiastico (collezione privata; fig.8) che, se fosse giusta l’ipotesi di riconoscerlo in Alessandro Crescenzi, figlio di Giovan-ni Battista, potrebbe anticipare ulteriormente la presenza a Roma, essendo databile, in ba-

24 Daniele Sanguineti

miglie’ note (cat. n. 1), una simile mise en scène disponendone al centro una modella dal-le ricche vesti drappeggiate. In modo similare Orazio Gentileschi, intorno al 1610, avevautilizzato Costanza Ceuli, una vicina di casa, con il suo pasciuto neonato per realizzare unaMadonna con Gesù Bambino (Bucarest, Muzeul Nat‚ional de Arta al României; fig. 15)98,anch’essa sicuramente nota a Cavarozzi per il tipo di effetti, sorprendentemente realistici,del lino grezzo colpito dalla luce. Proprio l’assoluta verità del gesto, che comunica innan-zitutto la fisica e affettuosa gestione di un neonato da parte della propria madre che lo tie-ne in grembo per dispensargli protezione dopo un brusco risveglio nella culla, è rappre-sentata da Cavarozzi secondo quella prassi caravaggesca, registrata dal Van Mander già nel1603, di non eseguire “un solo tratto senza farlo direttamente dal modello vivo, copian-dolo e dipingendolo”99, prassi deplorata da Bellori per il quale i pittori a Roma dipinge-vano “spogliando i modelli ed alzando i lumi”100. Del resto anche Orazio Borgianni avevaottenuto esiti assai simili nella Sacra Famiglia con sant’Anna e, pur in presenza non di mo-delli ma di un “prototipo compositivo […] di ambito raffellesco”, nella tenerissima Ma-donna con Gesù Bambino101 (fig. 16). Il volto mariano presente nei tre dipinti (cat. nn. 1-3) subisce modifiche tali da far ritenere probabile l’impiego in parte di modelle diverse,in parte di successive rielaborazioni fisiognomiche: se la Madonna della tela del Fondo Pen-sioni del Gruppo San Paolo Imi (cat. n. 1) mostra tratti veraci, accentuati da chiome sciol-te, quasi disordinate, quella ritratta nel dipinto ora a Genova (cat. n. 2) presenta una dol-cezza realistica con la capigliatura raccolta in trecce sulla sommità del capo, mentre quel-la che compare nel dipinto dell’Albertina (cat. n. 3) rivela già un’accentuata fisionomia idea-lizzante. Anche i Bimbi delle due prime tele (cat. nn. 1-2) palesano una diversità di trattiche evoca con facilità una loro presenza fisica, mentre il terzo (cat. n. 3), peraltro simile aquello inserito nel Matrimonio mistico di santa Caterina (fig. 20), sembrerebbe più ange-licato, troppo perfetto nel volto. I tre san Giuseppe infine manifestano chiaramente, peri pregnanti caratteri del viso e per un atteggiamento sicuramente frutto di sedute con ilmodello, una ripresa dal vero, con l’impiego, limitatamente alla figura inserita nella telatorinese (cat. n. 3), di una postura genericamente suggerita dal Giuseppe del Riposo cara-vaggesco Doria-Pamphili. Sembra dunque chiaro il ricorso a modelli in carne e ossa suiquali verificare, attraverso un lume posto in alto, gli effetti della luce sui volti e sui tessu-ti: l’assenza di un disegno preparatorio e la presenza di pentimenti piccoli ma significati-vi – come la traiettoria delle dita delle mani e l’occhio sinistro della Vergine – registratinel corso delle analisi condotte sulla tela dell’Albertina (cat. n. 3) offrono, a tal proposi-to, indizi chiari sulle modalità di dipingere dal vero, non precludendo tuttavia una simul-tanea rielaborazione finalizzata a migliorare la realtà, come si ritiene sia accaduto proprioper il dipinto torinese. La ripresa dal vero esigeva la scelta di pose che il modello fosse ingrado di mantenere con una certa continuità e potesse riassumere facilmente da una se-duta all’altra: se ai modelli che si prestarono a rappresentare san Giuseppe toccarono po-se statiche utili per restituire il ruolo meditativo del santo ma anche per offrire un facilepunto d’appoggio durante la seduta, ora con il mento sostenuto dalla mano ora appog-giato al bastone, più elaborate e frammentate furono le sedute con la novella Maria e ilsuo figlioletto, certo a causa della postura non sopportabile a lungo. Proprio per questonon è inverosimile che il pittore fosse ricorso alla presenza dei modelli solo per ciò che eraveramente indispensabile – come i volti lambiti dal chiaroscuro – mentre per le restantiparti avesse ripreso dal vero i singoli oggetti, come drappi, vesti e panneggi, adeguatamentepredisposti. È innegabile, comunque, che la realizzazione di Giuseppe, collocato in secondopiano e come ritagliato sullo sfondo, rappresentasse un inserimento successivo frutto diuna seduta autonoma. Una testimonianza dell’ultima attività dell’artista offre interessanti

27Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’

scalare a partire dal 1620, successivamente al rientro in Italia, allorquando, dipinta la pa-la per la chiesa di Sant’Anna dei Funari (fig. 10) – assai vicina, a giudicare dalla fotogra-fia rinvenuta e presentata da Papi110, alla nostra tela (cat. n. 4) – il pittore ebbe ancora mo-do di realizzare opere per la Spagna.

Non è detto che le odierne collezioni private, evoluzioni delle quadrerie a cui eranoindubbiamente rivolte le ‘Sacre Famiglie’ cavarozziane, non possano, prima o poi, rivelarequalche altro prototipo del viterbese: ad esempio la tela a San Pietroburgo111 (fig. 18), ap-parentemente affine alla Sacra Famiglia ora in deposito presso Palazzo Spinola (cat. n. 2)ma caratterizzata da sostanziali varianti rispetto a quest’ultima nell’atteggiamento delle ma-ni mariane e nella disposizione di san Giuseppe, potrebbe testimoniare, in qualità di copia,l’esistenza di un prototipo finora sconosciuto. Oppure la “madonna col Puttino in braccio,co’ un panno roscio sopra la testa […] di Bartolomeo di Crescentio”, menzionata nel 1633nella collezione del cardinale Ludovisi112. Sicuramente esisteva un ulteriore prototipo di Ca-varozzi come bella variante delle sue invenzioni ed è testimoniato dalle due copie, che con-servano l’indubbia matrice cavarozziana ma che sono dovute a pennelli probabilmente nor-dici (Berlino, Gemäldegalerie; Langon, chiesa di Saint Sulpice; fig. 19)113: la composizione,assai simile alla tela dell’Albertina (cat. n. 3), prevede il Bambino che scosta la camicia al-la Madre come per voler essere allattato e san Giuseppe colto nella lettura di un libro. Ta-le ipotesi, che potrà essere confermata dall’auspicabile rinvenimento dell’originale disper-so, permette poi di immaginare un’esecuzione al termine del periodo spagnolo, per la tan-gibile evoluzione sentimentale, resa anche attraverso forme magniloquenti, del tutto con-sona alla pala per Sant’Anna dei Funari (fig. 10).

L’esistenza di innumerevoli copie, tratte soprattutto dalle prime tre ‘Sacre Famiglie’(cat. nn. 1-3), non può che rinviare alla fortuna goduta da quelle opere e all’importanza cheCavarozzi rivestì per l’evoluzione della scuola pittorica spagnola: è ad esempio indicativorilevare il grado di suggestione compositiva e stilistica cavarozziana presente nei quadri delcosiddetto Maestro del Matrimonio mistico di santa Caterina114, oltre a quella particolareaccezione di delicato naturalismo che affascinò il giovane Murillo115. La diffusione capilla-re in Spagna, il cui caposaldo bibliografico resta il lavoro fornito da Pérez Sánchez e di cuisi dà parzialmente conto nelle relative schede, si spiega con la presenza in loco di quellecomposizioni: “cuadros de oratorio o de altar en capillas de fundacíon privada, su mesu-rado realismo, su gracia humana, tierna en sus deliciosos niños y en sus morenas vírgenessoñadoras, hubieron de dejar aquí huella no sólo inmediata, sino fructificadora a la larga”116.Di recente Pierre Curie ha indicato un approccio metodologico alle copie esistenti trattedalle ‘Sacre Famiglie’ di Cavarozzi, ritenendo probabile giustificare la diffusione in Fran-cia e nelle Fiandre non solo con un precoce transito dei prototipi, o di buone copie, in col-lezioni di quelle zone, ma anche con l’esistenza di fogli incisi non ancora rintracciati117. Gliartisti di orbita nordica, non semplicemente copisti, si trovarono, secondo Gianni Papi, difronte agli originali di Bartolomeo direttamente in Spagna o a Genova, “dove i fiamminghierano di casa”118.

Dalla ‘Sacra Famiglia’ al ‘Matrimonio mistico di santa Caterina’:un ampliamento iconograficoIl consenso scaturito dalle ‘Sacre Famiglie’, in particolare da quelle attualmente esposte pres-so la Galleria Nazionale della Liguria a Palazzo Spinola (cat. n. 2) e all’Accademia Alber-tina (cat. n. 3), la cui esecuzione, come si è detto, dovette rientrare nel corso del soggiornospagnolo, permise a Cavarozzi di sfruttare ulteriormente una variante compositiva per l’e-laborazione del grandioso Matrimonio mistico di santa Caterina, conservato al Museo del

26 Daniele Sanguineti

se ai dati anagrafici del personaggio, tra il 1620 e il 1621107. Dunque la tela ora in deposi-to presso il museo genovese (cat. n. 2) e quella di Torino (cat. n. 3) mostrano un’evolu-zione nettissima e serrata del naturalismo caravaggesco, cristallizzato nell’eccessivo vir-tuosismo nel contraffare le stoffe, riprodurre gli effetti ottici della luce, rendere gli scurigagliardi ma con esiti sempre puliti e tersi. Il tutto attraverso una pennellata davvero abi-le nel restituire le soffici consistenze di chiome, la compatta e morbida superficie epider-mica e, soprattutto, i lini, i velluti, le sete grezze delle vesti attraverso mille diavolerie tec-niche racchiuse nell’impasto e nella stesura. I due capolavori mostrano che Bartolomeo,nella ricerca ossessiva della raffigurazione del visibile, si avvicinò, oltre che a Orazio Gen-tileschi per le ombre trasparenti e la strabiliante contraffazione dei panneggi, anche a Cec-co del Caravaggio – che aveva violato il naturalismo professato dal suo maestro trasfor-mandolo in iperrealismo – per l’attenzione maniacale riservata al dettaglio. Ma accanto aquesti modelli il pittore prese in considerazione, soprattutto per san Giuseppe, i grandivegliardi inseriti da Guido Reni nelle sue composizioni e paludati in manti disposti in fal-cature grandiose, mentre la pennellata, soprattutto nella tela torinese, si fa più pastosa inparticolare negli incarnati, dove luce e ombra si fondono a indagare una bellezza marianache sembra tratta da una Sibilla del Domenichino. La progressiva e tangibile evoluzioneche Cavarozzi fece in questi anni, mostrando con intelligenza la curiosa volontà di osser-vare, meditare e metabolizzare, si nota nella Sacra Famiglia con san Giovannino (cat. n. 4),dove, immutati il fascino emanato dalla figura mariana e la lussuosa tecnica che necessitadi brani in cui il virtuosismo può esprimersi in chiave decorativa, come nei rivoli di luceche scivolano lungo la veste e sottolineano i lembi di tessuto raccolto a terra in manieratevolute, si individuano i nuovi impulsi. Non resta che sottoscrivere l’acuta esegesi di Gian-ni Papi ed evidenziare nel dipinto, oltre alla scelta di un’ambientazione paesaggistica, ilrecupero di una “tenera, sentimentale articolazione dei gesti” tipica di uno schema classi-cheggiante più mediato dalla tradizione che ripreso dal vero e la “contaminazione di ti-pologie fiamminghe e rubensiane” per la rappresentazione di Gesù Bambino108. La posturaincrociata degli arti inferiori mariani, oltre al generale allungamento della figura, ricorreidentica nella più tarda Santa Martire di Murcia109 (fig. 17): sussistono dunque le autoci-tazioni, questa volta certamente attraverso ricordi disegnati, per un gruppo di opere da

20. Bartoloemo Cavarozzi,Matrimonio mistico di santaCaterina, Madrid, Museo del Prado

17. Bartolomeo Cavarozzi, Santamartire, Murcia, museo

18. Bartolomeo Cavarozzi(copia da?), Sacra Famiglia,San Pietroburgo, Ermitage

19. Bartolomeo Cavarozzi(copia da?), Sacra Famiglia, Langon,chiesa di Saint Sulpice

29Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’

stesso Cavarozzi nel dipinto pubblicato, già sul mercato antiquario, da Volpe e poi da Ni-colson127 (fig. 22). La riproduzione autografa di versioni identiche al prototipo, sia nei par-ticolari che nelle disposizione delle pieghe dei panneggi, doveva avvenire, come per Ora-zio Gentilschi, attraverso l’uso di cartoni, silhouettes o disegni trasparenti128.

Due copie fedeli della tela del Prado e di quella in collezione milanese, rispettiva-mente presso il museo di Stoccarda (fig. 23) e al Duque del Infantado di Madrid (fig. 24),testimoniano non solo la fortuna compositiva del soggetto, reso senz’altro più sordo e glas-sato, ma anche la confezione avvenuta durante la stagione spagnola della variante autogra-fa, quella caratterizzata dallo sguardo rivolto in avanti di Maria e non abbassato129.

Occorre invece constatare l’evidente imbarazzo nell’affrontare il Matrimonio misticodi santa Caterina conservato all’Accademia di San Fernando di Madrid (fig. 25) e repu-tato con costanza di Cavarozzi a partire da Roberto Longhi130. Gianni Papi si domanda-va “come spiegare le notevoli variazioni della seconda versione del soggetto […] all’in-terno della medesima stagione spagnola”, giungendo alla conclusione che Cavarozzi ave-va sicuramente continuato a lavorare per la Spagna anche in seguito al termine del sog-giorno madrileno e che dunque le mutazioni stilistiche, all’insegna di una “pittura più mos-sa e soffice”, generalmente più sontuosa con ampia apertura alla tradizione pittorica spa-gnola e fiamminga, potevano stimarsi assai prossime a quegli stessi cambiamenti che è da-to vedere nell’immagine disponibile della pala per Sant’Anna dei Funari131 (fig. 10) e, inmisura minore, nella Sacra Famiglia con san Giovannino qui esposta (cat. n. 4). Sembre-rebbe più ragionevole rispondere con la restituzione del testo dell’Accademia di San Fer-nando a un pittore spagnolo fortemente suggestionato dall’attività locale di Cavarozzi, lacui ricerca di identità è compito puntuale per uno specialista di tale ambito. Eliminandoinfatti dal catalogo di Cavarozzi questo dipinto e gli altri, sempre condotti dallo stesso au-tore del Matrimonio mistico di San Fernando132, si otterrà un iter stilistico molto più coe-rente in grado di rappresentare, a partire dalla Madonna con Gesù Bambino e sant’Annaper la chiesa di Sant’Anna dei Funari (fig. 10), l’ultima fase linguistica intrapresa dal pit-tore all’insegna, si è detto, di una maggior propensione classicista e di indubbia magnilo-quenza formale.

28 Daniele Sanguineti

Prado119 (fig. 20). Già attribuito a Guido Reni nella collezione di Isabella Farnese a LaGranja120, assegnato da Roberto Longhi a Orazio Gentileschi e in seguito restituito dallostesso studioso a Cavarozzi121, il dipinto, “certainly original”122, mostra un’evoluzione in chia-ve scenografica dell’ormai noto schema e, dal punto di vista tecnico, un’immutata volontàdi “presa di possesso visiva della qualità della materia delle cose”123 che giunge a gareggia-re con il reale, all’insegna dell’inganno ottico, negli arbusti sparsi a terra, nel brano dell’el-sa della spada adagiata sul libro, nell’indagine, a dir poco scioccante, dell’ampio manto didamasco che ricopre la santa accartocciandosi e avviluppandosi in mille riflessi serici. Laprovenienza della tela dalle collezioni reali indicherebbe una commissione rientrante inquello stesso entourage di corte a cui ebbe accesso Giovanni Battista Crescenzi, incaricatoda Filippo III della direzione dei lavori di decoro per il Pantheon della famiglia reale pres-so l’Escorial124. Prendendo avvio dai personaggi delineati nella Sacra Famiglia ora a Geno-va (cat. n. 2), al pittore è bastato raddoppiare lo stesso spazio buio, suggerito da un suolosassoso, e introdurre due angeli reggicorona e la santa genuflessa, per creare, ribaltando asinistra la Vergine assisa con Gesù Bambino divenuto benedicente e spostando a destra ilsan Giuseppe melanconico, un nuovo fortunatissimo prototipo. Ormai la ripresa dal vivoha lasciato spazio a una composizione più manierata, collaudata dalla sua stessa pratica, rie-laborata in studio attraverso gli spunti tratti a piene mani dal metodo di reiterazione, dal-la notevole padronanza della regia luministica e dalla capacità ormai acquisita, e sempre mol-to gentileschiana, di rendere incredibilmente realistici i panneggi. Non si può che concor-dare con Pérez Sánchez nell’osservare che “debe ser obra de su tiempo español (1618-1619) a juzgar por el número de copias aquí realizadas”125. Questa composizione venne nuo-vamente proposta dallo stesso Bartolomeo nella replica autografa segnalata, come ultimaubicazione, in collezione privata milanese (fig. 21), la stessa che Longhi registrò prima inuna collezione genovese (fig. 26) e poi a Bologna126. Nell’opera si osserva una grafia più smal-tata, oltre che una decisa progressione idealizzante nella resa dei tratti mariani, disegnaticon nettezza e variati tramite lo sguardo sognante rivolto all’osservatore. Anche il solo mez-zo busto mariano con il Bimbo stranamente benedicente verso il nulla (a meno che non sia-no presenti decurtazioni) e con i due angeli portatori della corona è stato affrontato dallo

24. Bartolomeo Cavarozzi(copia da), Matrimonio misticodi santa Caterina, Madrid,Duque del Infantado

25. Ignoto pittore spagnolo,Matrimonio misticodi santa Caterina, Madrid,Accademia di San Fernando

21. Bartolomeo Cavarozzi,Matrimonio mistico di santaCaterina, Milano, collezione privata

22. Bartolomeo Cavarozzi, Madonnacon Gesù Bambino, ubicazioneignota

23. Bartolomeo Cavarozzi (copiada), Matrimonio mistico di santaCaterina, Stoccarda, Staatsgalerie

31Bartolomeo Cavarozzi e le ‘Sacre Famiglie’

ab antiquo delle stesse a Genova. Innanzitutto è stato possibile identificare la Sacra Fami-glia con san Giovannino (cat. n. 4) con la tela segnalata per la prima volta da Carlo Giu-seppe Ratti nel 1780 all’interno di palazzo Spinola – ramo di Luccoli – in Strada Nuova eattribuita a Guido Reni. È estremamente probabile poi l’appartenenza della Sacra Famigliaattualmente in deposito presso Palazzo Spinola (cat. n. 2) alla prestigiosa raccolta visiona-ta nel 1875 da Federigo Alizeri nel palazzo dei “marchesi fratelli Spinola di Luigi” (attua-le Palazzo Doria Spinola), dove l’accademico registrò “con affetto speciale” una più chesospetta Sacra Famiglia di Simone Cantarini139. In assenza del tenebrismo più verace, i co-noscitori sette-ottocenteschi, genovesi ma non solo, tendevano a ignorare le numerose de-clinazioni del caravaggismo e, in presenza di una raffigurazione ben sostenuta dal puntodi vista grafico, a propendere per una paternità emiliana. Del resto, nei confronti delle dueopere citate (cat. nn. 2, 4), come pretendere, da parte dell’accademico Alizeri che le asse-gnò l’una a Guido Reni l’altra (probabilmente) a Simone Cantarini, un riferimento al mo-derato caravaggismo di Cavarozzi quando quei panneggi ricadenti sul terreno, quei volti equei manti accesi e falcati paiono avere molto in comune con i maestri emiliani? L’unicodipinto attribuito giustamente a Cavarozzi dalle classiche fonti genovesi (Ratti e la lettera-tura perigetica) fu la Sacra Famiglia Balbi (cat. n. 3), in virtù della corretta e circostanzia-ta comparsa del nome di Bartolomeo da Viterbo in sede inventariale. Tuttavia l’acquisizionedi un dato fondamentale, ovvero che il dipinto fu acquistato nel maggio 1706 insieme a unlotto di trentanove quadri da Costantino Balbi presso gli eredi di Bartolomeo Saluzzo, ren-de molto probabile la provenienza dell’opera dalla Spagna poiché in quella vendita eranoinclusi capolavori di Rubens che, fino a pochi anni prima, si trovavano nella collezione diJuan Gaspar Enríquez de Cabrera, decimo Almirante de Castilla140. È altamente probabi-le che il tramite dell’importazione genovese fosse Francesco de Mari, inviato straordinariodella Repubblica a Madrid nel biennio 1692-1694 e già noto per acquisti madrileni di ope-re d’arte141, anche perché non può essere un caso che nella quadreria del figlio primoge-nito, Ippolito – annoverata in un importante documento, databile intorno al 1735, prope-deutico alla selezione di dipinti di maestri prestigiosi da proporre per una raccolta di in-cisioni142 – fa la sua comparsa una “Nostra Signora con San Giuseppe” di “Fra’ [sic!] Bar-tolomeo da Vitterbo”, diversa da quella posseduta da Costantino Balbi, anch’essa pun-tualmente registrata in quella collezione. Il de Mari potrebbe dunque essersi fatto media-tore dell’approdo a Genova di due opere cavarozziane, delle quali una venne alienata a fa-vore di Bartolomeo Saluzzo e una trattenuta nella propria collezione. Oppure quest’ulti-ma era già presente in famiglia, dato che una nutrita serie di avi e parenti, a partire dal pa-dre Stefano e dallo zio Agostino, ricoprirono, nel corso della prima metà del Seicento143,incarichi ufficiali per conto della Repubblica di Genova a Madrid. La collezione di Fran-cesco de Mari venne dispersa già a metà Settecento a causa dell’assenza di eredi maschi daparte di Ippolito e dei suoi due fratelli144. A questo punto le indicazioni fornite testimo-niano una presenza settecentesca di almeno tre ‘Sacre Famiglie’, le due in mostra (cat. nn.3-4) e quella registrata, intorno al 1735, in collezione de Mari, per la quale non è possibi-le, per ora, comprovare un’identificazione, che sarebbe comunque tentante, con la tela per-venuta al Fondo Pensioni del Gruppo San Paolo Imi (cat. n. 1) o ritenere che si tratti diuna nuova opera finora sconosciuta.