Barchiesi, Le Cirque du Soleil

Transcript of Barchiesi, Le Cirque du Soleil

AUSONIUS ÉDITIOVSMémoires 20

LE CIRQUE ROMAI\ET SON IMAGE

Textes éditéspar

Jocelyne Nelis-Clément&Jean-Michel Roddaz

Publié avec le concours du Conseil Régional d'Aquitaine

Bordeaux 2008

,^.veysite

l de

o1"d e auX

onta' pe

AUSONIUSMaison de I'ArchéologieUniversité Michel de Montaigne - Bordeaux 3F - 33607 Pessac Cedexhttp://ausonius. u-bordeaux3.fr/EditionsAusonius

CiltS

CENTRE NATIONALDE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE

DIFFUSION DE BOCCARD11 rue de Médicis75006 Parishttp://www.deboccard.com

Directeur des Publications : Jéróme FRANGESecrétaire des Publications : Stéphanie VINCENTCouverture : Sophie Revault [sophie-revault. com],Aditus-Reditus — 105x403 — 2007.Acrylique sur tissus et voiles-plis.

© AUSONIUS 2008ISSN : 1283-29995ISBN : 978-2-35613-001-3

Achevé d'imprimer sur les pressesde l'imprimerie Gràficas Calima, S.A.Avda Candina, s/nE - 39011 Santander - Cantabria - Espagne

décembre 2008

Le Cirque du SoleilAlessandro BARCHIESI

a presenza di un contributo così eccentrico' in un volume che è una summa di scienza circense richiedequalche spiegazione. A differenza di molti altri studi qui raccolti, il mio non ha per oggetto la ricostru-zione di qualche componente del Circo romano o della sua vita, ma si occupa di un aspetto più tenue,

soggettivo, e in ultima analisi inafferrabile: la percezione del Circo Massimo nel contesto urbano di Roma (in particolare,della Roma augustea, e ancora più in particolare, nel suo rapporto con il Palatino). Per un ulteriore tratto di eccentricità,l'argomentazione si basa su testimonianze poetiche più che sul terreno della cultura materiale e del paesaggio. Dato che,in effetti, chi scrive è uno studioso di letteratura, sarà bene precisare l'itinerario che mi ha portato a queste osservazioni:il loro punto di partenza, ancora più eccentrico, non ha a che fare con il Circo, anche se spero di arrivare proprio lì, macon lo studio dell'immaginario poetico nelle Metamorfosi di Ovidio. Siamo quindi, come si può capire, fermamente attes-tati sul versante degli Irrealien2 .

E' legittimo descrivere le Metamorfosi di Ovidio come l'estremo esempio, nelle lettere latine, di quello che i Romanichiamano licentia: l'effetto di scatenare un tipo di immaginazione che è visionaria, irrefrenabile, trasgressiva e anti-realistica.Termini come licentia, miracula, fingere, non credendus sono ricorrenti in Ovidio (tutti con precedente greco nel linguaggiodella critica letteraria e artistica: exousia, thaumasion e thaumaston, plasma, apithanon) quando si tratta di esprimere anchein modo indiretto o simbolico questa poetica dell'immaginario senza freni.

L'episodio di Fetonte nelle Metamorfosi ha particolare importanza in questo contesto: persino nel quadro dell'epica`licenziosa' di Ovidio, si segnala perché porta la poetica dell'immaginazione licenziosa al livello della sublimità cosmica 3 .Per una coincidenza interessante, questo è insieme l'episodio che offre una visione totale delle terre abitate —cioé lo scenarioveramente globale di questo poema cosmico— e una visione dall'alto che non può non far pensare all'ideologia del dominioimperiale: per di più, tutto questo ci è offerto da una visuale `in caduta libera', cioé non la serena prospettiva panotticadel Sole nel suo cammino quotidiano, ma la visione di un Fetonte che ha perso il controllo. Ovidio è quindi responsabileprincipale di una certa evoluzione del mito di Fetonte, un mito che d'ora in poi, nella tradizione occidentale, assume unasua qualità di outrance insieme cosmica e politica.

Il mio obiettivo in questo intervento è mostrare che alcuni degli effetti ideologici e visuali dell'episodio ovidiano sonosostenuti e alimentati da un'analogia implicita con il panorama urbano della città di Roma, e in particolare il suo cambiamento,dovuto alle innovazioni di Augusto. Questa analogia porta il segno di una tensione tra familiare e straniato, e fra normale etrasgressivo, che è quanto di solito indichiamo con l'insostituibile termine Das Unheimliche —l'idea che fantasie trasgressivee perturbanti siano basate in ultima istanza sul domestico e il familiare, e che viceversa immagini familiari e domestichepossano aprire prospettive di vertiginosa stranezza. Se il mio ragionamento persuade, da qui si possono ramificare alcunequestioni di interesse per lo studio attuale di Roma antica, ad esempio il problema di come singoli monumenti romanivenissero percepiti in nessi reciproci, nella misura in cui i singoli artefatti erano collegati da linee visive e contesti percettivi—sia in termini di pianificazione urbanistica, che di percezione concreta; quindi il problema di come e sino a che puntomanufatti e simboli di provenienza egizia vennero incorporati in localizzazioni pubbliche a Roma, e infine la questionedi come recenti revisioni della cultura neroniana e della sua poetica dell'eccesso possano fornire stimoli di ricerca, e non

1. Sono grato per consigli, anticipazioni, e informazioni preziose a C. Brian Rose, Kathleen Coleman, Karl Galinsky, Alain Gowing,Philip Hardie, Eugenio La Rocca, Jocelyne Nelis-Clément, Damien Nelis, Grant Parker, Alessandro Viscogliosi, Stephan Zink.

2.Una versione inglese di questo lavoro, con un maggiore sviluppo dell'analisi testuale, sarà pubblicata con il titolo Phaethon and themonsters nel volume P. Hardie (ed.), Paradox and the Marvellous in Augustan Poetry and Culture, University Oxford Press.

3. Per una discussione della `poetica del volo' in prospettiva comparata v. Boitani 2004.

— Le cirque romain et son image, p. 521 à 537

522— ALESSANDRO BARCHIESI

solo per contrasto e differenza, agli studiosi della `classicistica' cultura augustea. Ma questo già significa anticipare troppo.Il punto focale del mio argomentare, come si vedrà subito, è se sia giustificabile guardare al Circo Massimo da una certaprospettiva. Questa prospettiva, lo vedremo fra un attimo, è una visuale dal Palatino, e questa angolazione giustifica—spero— l'inclusione del mio lavoro negli atti di un congresso dedicato a Le Cirque Romain.

I MOSTRI CELESTI E IL PALATINO

Comincio ad osservare che il disastro di Fetonte ha inizio quando l'auriga è travolto da un'esperienza visiva: lavisione di mostri nel cielo che gli si parano incontro nella sua corsa celeste:

Ov., Met., 2.1 93-200

sparsa quoque in vario passim miracula caelouastarumque uidet trepidus sirnulacra ferarum.est locus, in geminos ubi bracchia concauat arcusScorpius et cauda flexisque utrimque lacertisporrigit in spatium signorum membra duorum:bunc puer ut nigri madidum sudore ueneniuulnera curuata minitantem cuspide uidit,mentis inops gelida forrnidine lora remisit.

In precedenza, il dio del Sole aveva avvertito Fetonte (in un discorso che combina la tradizione didascalica astronomicacon l'orientamento retorico di un propemptico invertito) che il cielo non è una tranquilla area residenziale degli dei. Inquesto momento sembra che al lettore sia chiesto di disimparare la famosa immagine del cielo come `Palatino del cosmo'che Ovidio aveva reso memorabile poco prima, nel libro 1.168-75: Est uia sublimis, caelo manifesta sereno; / lactea nomeahabet, candore notabilis ipso. / hac iter est superis ad magni tecta Tonantis / regalemque domum: dextra laeuaque deorum/ atria nobilium ualuis celebrantur apertis. /plebs habitat diuersa locis: hac parte potentes / caelicolae clarique suos posuerepenates; / hic locus est, quem, si uerbis audacia detur, / baud timeam magni dixisse Palatia caeli. Ma forse, dopotutto, ledue immagini non sono incompatibili, dato che la residenza divina veniva immaginata come parte della Via Lattea, mentreora il Sole si riferisce allo Zodiaco. Comunque, il cielo è ora una pericolosa arena piena di formae ferarum: l'aggressivoToro, il Centauro saettante, il Leone, lo Scorpione e il gigantesco Cancro. Fra questi, sarà lo Scorpione a risultare fatale.Tutta questa immaginazione si basa, ovviamente, sul rianimare la metafora spenta dello `Zodiaco', Zodiakos Kyklos, o piùvicino ancora al latino di Ovidio, zodion kyklos4 , un anello celeste pieno di piccole immagini di animali (zodion). Formaeferarum, uastarum...simulacra ferarum (2.78 ; 194) si rivelano a Fetonte, ben più spaventose della `realtà' zodiacalepercepita dagli umani:

Ov., Met., 2.76-83

forsitan et lucos illic urbesque deorumconcipias animo delubraque ditia donis?ecce per insidias iter est forrnasque ferarum!utque uiam teneas nulloque errore traharis,per tamen aduersi gradieris cornua TauriHaemoniosque arcus uiolentique ora Leonissaeuaque circuitu curuantem bracchia longoScorpion atque aliter curuantem bracchia Cancrum.

Nella poesia astronomica, le costellazioni sono sottoposte a una doppia dinamica: sono prodotti dello sforzo umanodi aggregare le stelle in figure, e risultati di grandiose trasformazioni operate dagli dei, i catasterismi.

In Ovidio, dopo essere state plasmate in `animaletti' dagli osservatori umani che danno forma alle stelle, le costellazionisi rianimano in uastarum...simulacra 5 ferarum, in formae ferarum, cioé tornano a essere quegli esseri giganteschi e terribiliche erano prima del catasterismo. Il discorso del Sole è quindi una versione metamorfica della tradizionale didascalica

4. Per l'uso corrente di entrambe queste formule in greco cf. Kidd 1997, 373.5. Una clausola simile viene usata per i mostri pietrificati della dimora di Medusa (cf. Ov., Met., 4.480). Cf. anche Verg., A., 7.18 formae

magnorum ululare luporum (animali non solo selvaggi, ma frutto di metamorfosi ad opera di Circe, che li ha trasformati da uomini in bestie).

LE CIRQUE DU SOLEIL — 523

astronomica6 , una versione appropriata alla nuova poetica di Ovidio. Le sue brevi caratterizzazioni dei segni zodiacalirispettano dottamente le osservazioni tipiche della tradizione aratea 7 , ma sviluppano tendenziosamente accenti di meravigliae in qualche caso di minaccia che erano presenti in modo occasionale per Arato e Cicerone 8 . Il Sole, che evidentementesta all'origine e al culmine di tutta la tradizione astronomica, si comporta come un virtuoso fra i continuatori latini di Arato:avendo come punto di partenza la tradizione degli `elenchi zodiacali' in cui i poeti fanno a gara a variare la lista delle dodicicostellazioni, visualizzandole in un contesto cosmologico o meteorologico e insegnando a ricordarne le caratteristiche, ilSole abbandona ogni neutralità didattica e seleziona solo cinque esempi, Toro, Sagittario, Leone, Scorpione e Cancro, sceltiper il loro impatto visivo e la loro minacciosa ostilità.

Si potrebbe chiedere perché allo Scorpione sia riservato tanto risalto 10 , ma su questo tornerò in una versione piùampia di questo lavoro. Qui interessa solo notare che tutta l'esperienza celeste di Fetonte è espressa in termini di spettacoloe di meraviglioso. Questo tipo di approccio alla realtà è ben familiare a tutti gli studiosi recenti delle Metamorfosi. AndrewFeldherr 11 ha mostrato come sia fondamentale in questo poema mostrare personaggi che sono intrappolati tra i ruoli, avolte conflittuali e a volte collusivi, di spettatore e di agente. Gianpiero Rosati 12 ha analizzato l'importanza del rapportotra illusione e spettacolo come spazio poetico unificante dell'opera. Altri hanno mostrato in varie occasioni coincidenzetra singoli episodi e generi tipici della performance e dello spettacolo nel mondo romano, così ad esempio Philip Hardiesul rapporto fra Centauromachia e anfiteatro 13 . `The fascinated gaze directed at the grotesque deaths and wounds in theBattle of Lapiths and Centaurs ... may be read as a phantasmagoric image of the confusion of man and beast in the arena';tanto che l'intero poema potrebbe essere ricomposto nella memoria in una sorta di stralunato catalogo degli spettacoliromani 14 . Ora, potremmo chiederci, quale genere di spettacolo è rifratto nella folle corsa di Fetonte? Il più grande spettacolosulla terra, si potrebbe rispondere, un circo cosmico, e quale circo poteva essere più grandioso del Circus Maximus dellacapitale? Pensare al Circo Massimo porta un duplice vantaggio. Non solo era il luogo più imponente e tradizionale perlo spettacolo dei carri, e la prova su strada di Fetonte attraverso l'universo ha ovvie analogie con l'ippodromo romano,anche nella fascinazione esercitata da incidenti e cadute 15 , ma era anche un luogo deputato all'altro tipo di spettacolo chefinisce per avere un effetto devastante su Fetonte: incontri con animali selvaggi e prodigiosi, insomma, nella routine deglispettacoli romani, uenationes.

Augusto considera le uenationes in Circo abbastanza importanti da essere citate nelle sue Res Gestae16 :

Venationes best[iaJrum Africanarum meo nomine aut filio[ruJm meorum et nepotum in ci[rlco aut[Un foro aut in amphitheatrispopul[o diedi sexiens et uiciens, quibus confecta sunt bestiarum circitertria m[illiia et quingentae.

Sino a che punto dobbiamo spingere l'analogia? Se il Circo Massimo era percepito come un ippodromo cosmico eanche come un'arena mondiale, in cui la dispersione e confusione delle specie animali in uno spazio curvo suscita analogiecon il vasto mondo intorno a Roma, allora forse Fetonte è intrappolato in una perversa confusione tra corsa dei carri elotta contro animali feroci. 26 `cacce' (cioé massacri) di animali selvaggi, con 3500 animali esotici, africani, messi in mostrae sterminati: già con il principato di Augusto, si potrebbe sostenere, i Romani avevano visto tutto il possibile 17 —tranne ad

6. Ovidio è stato criticato per aver implicato che il sole attraversi tutte le costellazioni zodiacali in un giorno solo, ma aben vedere la forzatura dipende dall'intenzione retorica del Sole, dissuadere Fetonte, mentre secondo il narratore Fetonte sarà poitravolto da una costellazione ben precisa. Il passaggio del sole attraverso le costellazioni —contraddistinte da nomi e immagini zodiacali—era stato offerto ai Romani in forma monumentale dal complesso augusteo dell'obelisco nel Campo Marzio, su cui v. Heslin 2007,con bibliografia, e infra: i sondaggi in situ hanno permesso di ritrovare una serie di nomi greci di costellazioni (Ariete, Toro, Leonee Vergine), apposti in bronzo sul travertino della pavimentazione augustea, per marcare lo spostamento dell'ombra sulla linea meridiana.Simpson 1992, cf. Gibson 2003 a Ov., Ars., 3.388, ha proposto di vedere riflessi della meridiana augustea in un paio di riferimenti astronomicidell'Ars Amatoria (proposta criticata da Heslin 2007, 19).

7. Ad esempio facendo riferimento alle dimensioni esorbitanti di singole costellazioni: Arat. 82 circuitu...longo.8. P.es. Arat., Phaen., 84-85: "la grande fiera, lo Scorpione"; Cic., Arat., 321 uis torua Leonis; Quinto Cicerone, frag. 1.6. Courtney 1993:

languificosque Leo proflat ferus ore calores.9. Cf. Gee 2007.10. In Arato non c'è dubbio che lo Scorpione abbia uno statuto particolare, di fiera gigantesca, cf. Phaen., 84-85 mega therion, seguito

in iperbato e enjambement, con effetto di forte suspense, da Skorpion.11. Feldherr 1997.12. Rosati 1983.13. Hardie 2000, 430.14. Cf. Barchiesi 2005a, CLI-CLIII.15. Cf. Bergmann in questo volume.16. RGDA 4.39.17. I primi tre segni selezionati dal Sole in 2.80-81, Toro Sagittario e Leone, sembrano appunto comporre la versione celeste di un

`regolare' spettacolo nell'arena.

524 - ALESSANDRO BARCHIESI

esempio un gigantesco scorpione velenoso, che è quanto il testo di Ovidio ha in mostra per il pubblico della poesia. Mirendo conto che questa contaminazione di spettacoli suona piuttosto hollywoodiana, se non peggio. E' poco rispettosodella cultura romana voler immaginare una simile fusione di generi. L'effetto non è meno assurdo di quanto accade —se misi perdona l'analogia— nell'ultima reincarnazione disponibile del circo romano, il rozzo computer animated game CircusMaximus: il gioco sfrutta tutto quello che (tutto quel pochissimo che) rimane di Roma antica nella memoria collettiva delmondo di oggi. La sceneggiatura e lo scenario sono in effetti una contaminazione delle due più ovvie memorie hollywoodianedi Roma antica, Ben Hur e Gladiator, Maximus il gladiatore che si scatena nel Circus Maximus, in un'apoteosi del filmd'azione in cui l'eroe, che guida e combatte mostri allo stesso tempo, è una sintesi di Charlton Heston e Russell Crowe.Può sembrare un paragone degradante per il testo classico di Ovidio, ma a me sembra che anche nell'immaginazione diOvidio si possa cogliere una forma di competizione tra diversi livelli di spettacolo popolare: il suo Fetonte è stato prodottoper un pubblico che ha in mente fantasmagorie pubbliche che vanno oltre la tragedia di Euripide.

Se si torna all'assimilazione tra Olimpo e Palatino nel I libro, è il momento di ricordare che non si trattava solo di unavaga analogia: si trattava, come ha mostrato Wiseman 18 , di una precisa rispondenza tra l'immaginario celeste e la topografiae sociologia della Roma contemporanea. Le corrispondenze includevano le differenze sociali, l'uso dello spazio in terminidi distinzione, la struttura ascendente di questa zona residenziale, la posizione della casa di Augusto / Giove rispetto allecase aristocratiche/degli dèi maggiori, e di queste ultime rispetto alla plebe / dèi minori:

Ov., Met., 1.168-175

Est uia sublimis, caelo manifesta sereno;lactea nomen habet, candore notabilis ipso.hac iter est superis ad magni tecta Tonantisregalemque domum: dextra laeuaque deorumatria nobilium ualuis celebrantur apertis.plebs habitat diuersa locis: hac parte potentescaelicolae clarique suos posuere Penates;hic locus est, quem, si uerbis audacia detur,baud timeam magni dixisse Palatia caeli.

Vorrei aggiungere che l'analogia funziona così bene non solo in quanto è fatta allusione a specifici tratti topografici eurbanistici di Roma augustea, ma anche perché la terminologia astronomica è stata adattata al contesto: a noi può sembrareche `Via Lattea' sia un cliché scolorito, ma per quanto ne so non ne esistono tracce in latino prima di questo contestoovidiano: mancano precedenti per l'uso di uia —che è il punto di contatto più preciso fra l'Olimpo e Roma— mentre in grecosi parla piuttosto di gala `Latte', o Galaxias, o galaktos kyklos. In ogni caso, l'analogia principale connette il sito divinocon la coppia formata dalla casa di Augusto e dal tempio di Apollo Palatino (notoriamente sede di riunioni del Senatonell'epoca delle Metamorfosi di Ovidio).

In particolare, e questo è un altro sviluppo interessante del ragionamento di Wiseman, mi sembra utile aggiungereche un'impressionante innovazione procedurale dei tempi di Augusto, tale da legare insieme il luogo e la funzione esercitatain una visibile esibizione di potere, era stato l'uso del tempio di Apollo Palatino come sede di riunioni giudiziarie delSenato: quando leggiamo, ad esempio, che i senatori (la testimonianza è sotto Tiberio, ma già con precedenti augustei) siriuniscono in Palatio in porticu, quae est ad Apollinis per prendere sanzioni 19 contro la feritas morum di Pisone 2° possiamoimmaginare meglio l'analogia con la riunione degli dei, convocata sul `Palatino celeste' per prendere atto della punizionedel feroce Licaone 21 e dell'umanità tutta con lui 22 .

Ora però, restando nell'ambito del Palatino, è il momento di aggiungere che anche un altro fantasioso monumentoovidiano, il Palazzo del Sole al principio del libro II, è collegato al Palatino: una connessione mediata dalla poesia romana ciporta infatti dal Palazzo-tempio del Sole che Fetonte visita, in posizione panoramica agli estremi confini orientali del mondo,

18. Wiseman 1999, 108-109.19. L'uso di questa struttura per un dibattito sulla punizione da infliggere a Pisone è suggestivo se si pensa alle discussioni moderne sul

simbolismo punitivo e espiatorio delle Danaidi che adornavano il portico (anche se esistono problemi sul numero e la localizzazione dei porticatidel santuario di Apollo, cf. Haselberger 2002, 202-203, con bibliografia aggiornata).

20. S.C. de Pisone parre, 1; 25; Potter 1999, 14; 18.21. L'uso di feritas in Ovidio è insieme lo sviluppo di una teorizzazione ciceroniana dell'humanitas Romana, e un corrispettivo per lo

sviluppo del linguaggio imperiale che definisce la violazione dell'ordine come `fuoriuscita' dal consesso umano.22. Cf. 1.185 ferus; 198 notus feritate, 208 pietas, Auguste, tuorum; 239 feritatis imago.

LE CIRQUE DU SOLEIL — 525

verso il tempio di Apollo Palatino, edificio, come si accennava, gemellato architettonicamente con la casa di Augusto. Incerto modo, il poeta sta ora completando quel suo magical mystery tour del Palatino che aveva cominciato nel libro I:

Ov., Met., 2.1-26

Regia Solis erat sublimibus alta columnis,clara micante curo flammasque imitante pyropo,cuius ebur nitidum fastigia summa tegebat,argenti bifores radiabant lumine ualuae.materiam superabat opus: nam Mulciber illicaequora caelarat medias cingentia terrasterrarumque orbem caelumque, quod imminet orbi.caeruleos habet unda deos, Tritona canorumProteaque ambiguum ballaenarumque prementemAegaeona suis inmania terga lacertisDoridaque et natas, quarum pars Mare uidetur,pars in mole sedens uiridis siccare capillos,pisce uehi quaedam: facies non omnibus una,non diuersa tamen, qualem decet esse sororum.terra uiros urbesque gerit siluasque ferasquefluminaque et nymphas et cetera numina ruris.haec super inposita est caeli fulgentis imago,signaque sex foribus dextris totidemque sinistris.Quo simul adcliui Clymeneia limite prolesuenit et intrauit dubitati tecta parentis,protinus ad patrios sua fert uestigia uultusconsistitque procul; neque enim propiora ferebatlumina: purpurea uelatus ueste sedebatin solio Phoebus claris lucente smaragdis.a dextra laeuaque Dies et Mensis et AnnusSaeculaque et positae spatiis aequalibus Horae

Il nesso intertestuale sta nel fatto che, come Franz Bómer informa nel suo commento, l'ecfrasi ovidiana imita quellache per noi è la prima ecfrasi del tempio di Apollo Palatino, in Properzio:

Prop. 2.31 23

Quaeris, cur ueniam tibi tardior? aurea Phoebiporticus a magno Caesare aperta fuit.tota erat in spatium Poenis digesta columnis,inter quas Danai femina turba senis.hic equidem Phoebus uisus mihi pulchrior ipsomarmoreus tacita carmen tiare lyra;atque aram circum steterant armenta Myronis,quattuor artificis, uiuida signa, boues.tum medium claro surgebat marmore templum,et patria Phoebo carius Ortygia:in quo Solis erat supea fastigia currus,et ualuae, Libyci nobile dentis opus;altera deiectos Parnasi uertice Gallos,altera maerebat funera Tantalidos.delude inter matrem deus ipse interque sororemPythius in longa carmina ueste sonat.

23. Per un ricco commento aggiornato a questa poesia v. Fedeli 2005 ad loc.; v. anche Hutchinson 2006, Index s.v. Palatine.

526 - ALESSANDRO BARCHIESI

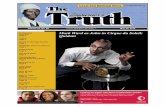

I Fig. 1. Vista del Palatino presa dal Circo Massimo (foto Manuel Royo).

::, _ _ r,,,, : ,,,_.;:, ,....„......L4tr,::„.„..tt in.4:44-1L-ou!<0.,m,litte:----------"1"----t...- ' r

„wiír.....1H, - ,-", I ."'"14r:lr.a3*7"127'- 3"."' 1111":" - • i_ , - - ft, ' : ..024,_401c1;11alanUN " ,w' ■

.,í:„,■_41:191t,'.=r4tir'%\ --9-175: 444\ 111!1L17~L11111"to.■ vi me'; 'l'I''. 7..:'rir/a,L-2llrurtwAohrai.2tltt,1/47s.,

------.

--,'

gaiii* \ nIMOW WIC-__________-------4544--,741 r\ .■‘4"

_1101)104-011:4,1 --, -." -- - " Ill " i. .1'3 vi ri r---~ 04 2 W' ' ' '----140.„„,~4 ------ ,---- ::_ ___ ___

1-à-~3 \ drh1/4.,N ,..~1 ,,:,,,,:.~. i Pit:friAl r '

tni,111 -

•. ..ji„,0»:•_,-.,_,----;,;)

1.1. -

,

.,

1~ r '1.-""riblia\ \+101%-4~ "N

l'IL\ -------.. 4„ -‘ij:t-i--'l■

Or 110k t.,■-■--- -1--tio,

i ill'W45t.

Or: '<i ' ..›,

$:, .‹ : ,---.-- ii,1 00-i-

1.1.1~ klik' '----- '10111eleell

el'011:1'- 9"1 1441417

, . q,. I

01 I 4 , 0, , ,,,,,- ..., ger

it k

• ....: ,0,00

---901.140000.00,

•409 rw---#.›..--..s,

. „i3

, .,: ,, ,. ,.,, .'

... : .,ì , - - - „. _

,,/ - (. g_ l

re,---- - -

ogo '- \h , , '' ' . -,..i' - ?),.00100°. r0 ,

8 : .

, '-% ,,,,,, o ,-_, -

,S -. ____, - I

‘ \

1;41;.-111.-"TT91::13'‘.:TP."17-7-'61:-:1-

.,,,,,

---,----

-1--ìih'

4....,. '

1,-.‘

wunginig,:::::14

l >

.\-, . „,‘, , .diallaiilliMIMMIMIMMItaa,

0.-

111~ARATA 17".""A 1M1111‘11%1---, ..~.....a ihmanst0:=9.•••••■..

■ r

I Fig. 2. Maquette del Circo Massimo (iv s.): vista dal Palatino (© Ausonius - Archeogrid).

LE CIRQUE DU SOLEIL — 527

L'imitazione di Properzio filtra le singole allusioni in una matrice nuova, con l'effetto di mettere in luce un disegno diregalità orientale. Come è tipico dell'arte allusiva, questo disegno può essere letto sia come qualcosa di implicito nel modello,o come qualcosa che stravolge il senso del modello. La nuova matrice annulla quella che in Properzio poteva essere unadistinzione fra portico di Apollo, aurea Phoebi porticus24 , e immagine frontonale del Sole, in quo Solis erat supra fastigiacurrus (11), e valorizza tutte quelle che in Properzio si potevano leggere come allusioni a una cultura orientaleggiante: leDanaidi egizie, le colonne Puniche, l'avorio libico. Nella versione ovidiana non esistono più dubbi che il monumento siauna rappresentazione di ricchezza e potere orientale: chi più di Helios potrebbe essere definito un sovrano orientale? InoltrePhoebus è ora direttamente, non più come in Properzio solo per implicazione basata sulla contiguità, il dio Sole —ma questopone il problema se anche Augusto ora sia partecipe della stessa catena analogica: Augusto come Apollo, dunque Augustocome Helios? Nel testo ovidiano, il tempio è una residenza per uno che è un dio, un sovrano, e un signore del tempo: neltesto properziano accanto al dio e al signore del tempo si intravedeva un sovrano, a cui si rivolgono sottili allusioni in stilepanegiristico e tolemaico25 . In Ovidio, l'epifania del dio è descritta con lo stesso stile e strategia usata per il monumentostesso. Il lettore non potrebbe separare le simmetriche figure frontonali dello Zodiaco, sei a destra e sei a sinistra, dallesimmetriche figure `reali' (cioé narrate e non descritte) 26 di Giorni, Mesi, Anni, Secoli, e le Horae poste a intervalli regolari(anch'esse dodici, se sono le Ore del giorno, oppure forse quattro, se sono le quattro stagioni dell'anno) a circondare il`vero' dio nel suo palazzo-tempio. Ovidio ha iscritto la presenza di un dominatore nell'immagine properziana di un tempioromano, ed è davvero una presenza orientale: il sole al suo punto di origine.

Il motivo per cui vorrei collegare l'analogia con il tempio Palatino di Apollo e l'analogia con il Circo Massimo èche questi due spazi sono contestuali non solo nel testo poetico di Ovidio —dove il Sole dal suo palazzo alto e panoramicoguarda fuori verso la pista cosmica che la sua quadriga deve percorrere— ma anche nella realtà urbana di Roma (fig. 1 e2). Pur nelle molte perduranti incertezze della topografia di Roma antica, incertezze che aumentano di molto se si parladi rilievi in altezza più che di semplici posizioni sulla mappa, possiamo partire da un'ipotesi che è stata fatta molte volte,in contesti assai diversi, negli studi storici e archeologici: cioè che il Circo fosse visibile dall'area augustea del Palatino, eviceversa. 27 Secondo la nuova mappa in sezione esposta dalla Sovrintendenza di Roma dopo l'apertura al pubblico deiresti della casa di Augusto (primavera 2008), un dislivello di più di 25 metri separa la cella del tempio di Apollo dal CircoMassimo: si può pensare, fatte salve le dovute cautele legate agli smottamenti della collina e alla perdita di edifici nell'areaintermedia, che un asse visivo importante collegasse le due zone. Tutto quello che ci resta da fare è di sviluppare alcunedelle implicazioni di questa ipotesi.

UNA ROMA PIÙ VERTICALE?

A questo punto abbiamo a che fare con quattro implicazioni che non mi sento del tutto qualificato ad affrontare,ma che meritano di essere segnalate in vista di ulteriori discussioni.

a) Sino a che punto, nella percezione dei contemporanei, la residenza di Augusto sul Palatino si presentava come`moderata' e `misurata'? Abbiamo l'abitudine di citare Svetonio (Aug., 7) su quanto il suo impatto fosse `misurato' e `moderato'.Tuttavia, Svetonio filtra una serie di reazioni che sono influenzate non solo dalla propaganda augustea, ma anche dalleesperienze del palazzo di Caligola, della Domus Aurea di Nerone, del Palatino flavio, etc. Personalmente trovo equilibratoil punto di vista di chi visualizza il Palatino augusteo non solo per contrasto con la monumentalizzazione degli imperatorisuccessivi, ma per affinità con i parametri delle residenze regali ellenistiche: così ad es. Patterson 28 : "Although Suetoniuscommented that the house of Hortensius was a `modest dwelling', Zanker has stressed the overall visual impact of thecomplex of builidings which centred on Augustus' house on the Palatine, which soon included the Temple of ApolloPalatinus, together with a portico and libraries, comparing it with the sanctuaries of Palestrina and Tivoli. We should perhapssee in this another element in the `Hellenistic' programme of Augustus' building activities at Rome".

24. Prop. 2.31.1.25. Cf. Barchiesi 2005a, 285.26. Entrambi i livelli dell'ecphrasis sono caratterizzati da una sorta di luminosa `piattezza', come se Fetonte avesse raggiunto una sorta di

fondale teatrale che fa da limite orientale del mondo.27. Cf. p.es. Favro 1999, 214: "Apollo's temple looked down specifically on the area of the Circus Maximus..."; Zink 2007 (il più recente

tentativo di ricostruzione del tempio di Apollo Palatino): "Its facade...towered prominently and clearly visible over the Circus Maximus throughoutAntiquity"; cf. Zink (in stampa); per la bibliografia, in sostanza concordante sull'orientamento del tempio verso il Circo Massimo, v. Haselberger2002, 46-47 (fa eccezione il tentativo di Amanda Claridge di ipotizzare una facciata monumentale orientata a NE, cf. LTUR V, 225; v. contra P. Gros,LTUR I, 57; Zanker 1983, 24); Royo, cit. infra, sulla relazione tra la casa di Augusto e il Circo; cf. Haselberger 2002, 105 "The facade of this suiteof rooms overlooking the Circus Maximus...". V. anche Nelis in questo volume p. 508 n. 61.

28. Patterson 1992, 205.

528 - ALESSANDRO BARCHIESI

Regia Solis erat sublimibus alta columnis...

Se pensiamo alla sensibilità dei primi osservatori contemporanei, non ancora abituati all'architettura imperiale, nonè illegittimo pensare ad una Sublime Porte di Augusto.

In effetti esiste un buon numero di esempi nella poesia romana di questo periodo in cui il riferimento all'autorità dicerti edifici si unisce a idee non solo di monumentalità, ma di vista dal basso, altezza torreggiante, e ancora più specificamentesublimità —occorre appena ricordare che sublimis è epiteto condiviso dalla critica letteraria e dalla cultura visiva. A me pareche questa costellazione di elementi, in sé non unica anche se poco attestata nei testi di poesia e di finzione dell'epocarepubblicana, tenda spesso a suggerire uno sguardo specifico ai nuovi monumenti che ora dominano il Palatino: il tempiodi Apollo ma anche, inevitabilmente, la domus di Augusto. Generalizzando un po', è come se i poeti scoprissero una Romapiù verticale. Senza poter offrire una discussione sistematica, mi limito a qualche esempio succinto, giusto per sondare lavarietà delle risposte e delle tonalità:

1 — Prop. 4.1.3 e 9 atque ubi Nauali stant sacra Palatia Phoebo... qua gradibus domus ista, Remi se sustulit olim (cf.l'interpretazione di Hutchinson 2006 ad loc., che adotta una proposta di Watts: da notare la sua osservazione "the line mayglance at the height in itself of Augustus' house, just on the other side of the Scalae Caci"^ 9): accanto al tempio di Apollo,emerge una `casa' elevata su gradini, con un effetto di continuità e contrasto rispetto alla capanna di `Remo' (che è percosì dire il nome elegiaco di Romolo).

2 — Hor., Carm., 3.1.45-46

cur inuidendis postibus et nouosublime ritu mollar atrium?

(il contesto è assai diverso, e metaforico, ma forse vengono fuse insieme ansietà per l'audacia poetica di un progetto,memoria di idee pindariche come prosopon telauges, in questo caso come frontespizio di un'intera collezione, e ansietà percome la grandezza dei nuovi monumenti augustei risulterà compatibile con la critica del lusso privato tipica della repubblicaromana, una critica che le Odi Romane stanno per riproporre).

3 — Verg., A., 7.170-171

Tectum augustum, ingens, centum sublime columnisurbe fuit summa, Laurentis regia Pici

(la reggia-senato-tempio sull'acropoli dei Latini funziona, si è spesso pensato, come una fusione anticipatoria tra variaspetti dell'urbanistica di Roma, e a giudicare dal v. 170 si tratta di una Roma `nuova', palatinizzata).

4 — Ov., Tr., 3.1.31 -62

inde petens dextram porta est' ait `ista Palati,hic Stator, hoc primum condita Roma loco est.'singula dum miror, uideo fulgentibus armisconspicuos postes tectaque digna deo,et `louis haec' dixi `domus est?' ...isdem et sub dominis aspiciare domus !'inde tenore pari gradibus sublimis celsisducor ad intonsi candida tempia dei,signor peregrinis ubi sunt alterna columnis,Belides et stricto barbarus ense poter,quaeque viri docto ueteres cepere novique...

(esplicita nel testo è la visione dal basso del visitatore, che è un libro: il che ripropone l'ambiguità di cui parlavamosopra: la residenza palatina è percepita come grandiosa e torreggiante comunque, o questa grandiosità va tarata sulla

29. Cf. Carettoni 1983, 7- 16.

LE CIRQUE DU SOLEIL — 529

dimensione umile di un piccolo libro zoppo proveniente dai barbari confini dell'impero? Si noti l'insistenza su elementiesotici e stranieri di questa struttura metropolitana, ora maliziosamente rivisitata attraverso gli occhi di uno `straniero inpatria', il libro latino ma anche pontico dell'esule Ovidio; e l'intenzionale confusione tra residenza privata e tempio).

5 — Ov., Met., 1.168-169 (ver sopra p. 524)

Est uia sublimis, caelo manifesta sereno;lactea nomen habet, candore notabilis ipso.hac iter est superis ad magni tecta Tonantisregalemque domum (...).

b) Sino a che punto è corretto interpretare monumenti augustei in termini di interazione visiva con altri monumenti?Si può argomentare che il contesto del paesaggio urbano e le linee visuali siano stati aspetti fondamentali in quello che fu un`riorientamento' del centro di Roma ad opera del principato, ma questo aspetto tende a essere più caro a interpreti imbevutidi architettura e urbanistica moderne 30 , mentre gli studi degli antichisti su queste interazioni tendono a essere più cauti.Ad esempio, la revisione delle ipotesi ricostruttive sul Foro di Augusto da parte di Eugenio la Rocca 31 tende a limitare, piùche a valorizzare, il ruolo delle linee visive che connettono i vari aspetti del monumento: ne emerge un'immagine `chiusa',tutt'altro che aperta a prospettive, scorci, e nessi a distanza. Un invito a non modernizzare troppo (o a non rendere tropporinascimentale) la nostra percezione dello spazio urbano e della sua integrazione può essere utile, e questo importante temamerita ulteriori discussioni. D'altra parte, forse quello che vale per il `conchiuso' Foro di Augusto non è applicabile all'areadel Palatino, un luogo in cui, come vedremo alla fine di questo contributo, l'apertura sullo spazio esterno sembra esserestata un dato tradizionale, percepito fin dai tempi della media repubblica (v. i paragrafi finali del mio lavoro).

c) Non esiste un modo unificato di guardare a questo tipo di `costruzioni dello spazio': molto dipende dall'orientamentotemporale dell'interprete. Se questo orientamento parte dal Palatino repubblicano, la prospettiva appare destinata a valorizzarelo sviluppo in senso ellenistico e dinastico, proprio quando fa la sua comparsa il riferimento prospettico al Circo Massimo:"les constructions qui dominent le Circus Maximus, au déboucher des scalae Caci, constituent l'essentiel de l'ensembleaugustéen connu" 32 ; progressivamente, intorno a questo insieme si addensano residenze nobiliari che sono tutte legateall'entourage del principe (cosa che spiega meglio l'Olimpo-Palatino immaginato da Ovidio, che non è solo la prosecuzionedella topografia repubblicana in cui i `quartieri alti' erano prospicienti più il Foro che il Circo): "tous les personnages citéssont soit des proches de l'empereur soit des familiers de la maison impériale" 33 . L'inserzione di Augusto sulla collina portacon sé una strategia di alleanze che si estende progressivamente anche a livello topografico 34 . D'altra parte si accettadi solito che la ristrutturazione del Palatino con il tempio di Apollo e la biblioteca risenta di un progetto urbanistico diispirazione ellenistica, a cui si associa a partire almeno dal 27 a.C. uno sviluppo della mistica `romulea'. A questo puntoperò anche il cauto studio di Royo affronta un passaggio più difficile, in cui non è più facile dire se stiamo facendo parlarei dati concreti o se ad essi si sovrappone un modello interpretativo orientato: "Le puissant effet scénographique résultant del'organisation du sanctuaire devait étre encore accentué par la présence du Circus Maximus en contrebas" 35 , secondo unaformula che comprende un tempio, una piazza e un circo, e che può essere vista nelle sue matrici ellenistiche ma anchenelle sue imitazioni provinciali romane. D'altra parte, se il punto di vista dello studioso moderno parte dalle colossali strutturedella Domus Aurea e della Domus Augustana, sembra inevitabile che il complesso augusteo nei risulti ridimensionato, evalorizzato come `moderato', non ancora 'imperiale': si noti in questo senso il contributo dello stesso Royo in questo nostrovolume, che trae origine questa volta da una problematica tardo-antica e lavora à rebours verso la Roma augustea.

Comunque si operi —e mi interessa aggiungere questo punto perché non si pensi che la questione sia solo di scegliereun contesto storico unificato per poi arrivare a interpretazioni più semplici— se anche ci limitiamo a guardare a questimonumenti da un contesto storico unitario, non dobbiamo dimenticare che gli osservatori romani non rappresentano in

30. Cf. l'opera di Diane Favro sulla Urban Image of Augustan Rome, che nasce da un'esperienza maturata sul terreno della pianificazioneurbana, in particolare losangelina.

31. La Rocca 2001, con la sua critica della lettura di Paul Zanker.32. Royo 1999, 127.33. Id., 132.34. Id., 135-136.35. Id., 150.

530 - ALESSANDRO BARCHIESI

nessun modo un gruppo unitario e omogeneo: la mia ipotesi di lavoro è anzi che il testo di Ovidio sia una testimonianzadi un dibattito interpretativo provocato dall'ambiguità della nuova Roma augustea 36 nella sua poetica monumentale 37 .

d) Si potrebbe obiettare che stiamo cercando di imporre a un testo augusteo una lettura neroniana. Nella culturadi età neroniana, tutti gli elementi su cui stiamo discutendo vanno a formare un unico disegno coeso: il dio sole, l'aurigacome imperatore, il circo, il colossale palazzo, gli spettacoli del potere, il mito di Fetonte. Stiamo dunque sovrapponendouno schema neroniano ad un poema augusteo? Il pericolo esiste, ma c'è un argomento difensivo: la Domus Aurea stessa,come ha brillantemente suggerito Jacqueline Fabre-Serris, era un monumento ovidiano 38 . Se pensiamo a Nerone e alsuo ambiente come una generazione profondamente interessata all'estetica e alla politica delle Metamorfosi, il rapportoquasi di prefigurazione che stiamo delineando comincia a farsi meno antistorico. In effetti, nella sua importante analisi deltrionfo di Nerone e del rapporto tra Circo e Palatino che si stabilisce nel contesto di questo rituale, John Miller sottolineaproprio la linea visiva che ci interessa: "One might go as far as to say that Nero coopted the very sight line which Augustus'urban planners had established between that obelisk and the tempie built to Sol's counterpart Apollo, itself so redolent ofAugustan triumph, on the hill overlooking the Circus. It was from Apollo Palatine's vantage point, gazing out towards theCircus Maximus, that the poetic Augustus surveyed the vanquished foreign enemies in his triumphus" 39 . La situazione nonè così diversa da quella che si crea negli studi sull'intertestualità letteraria e discorsiva, come abbiamo visto discutendoOvidio e Properzio. L'appropriazione del trionfo augusteo da parte di Nerone è ambivalente, dato che Augusto può essereimplicitamente costruito come `non ancora' imperiale, nei termini dell'estetica del potere cara a Nerone, ma può anche esserevisto come un predecessore che sperimenta un nuovo stile, uno stile post-repubblicano di celebrazione. E' interessanteche Miller usi come rivelatore di questo nesso fra Augusto e Nerone l'asse visivo che unisce l'obelisco ad Apollo Palatino,piuttosto che un monumento individuale.

UN NUOVO ASSE VISIVO: ROMA, ALESSANDRIA, LA CITTÀ DEL SOLE

Nella mia interpretazione, per concludere, identifico due segnali architettonici che incoraggiano una lettura interattivadel complesso sul Palatino (inteso come somma del tempio di Apollo e della casa di Ottaviano) e del Circo. Se io stessidiscutendo due testi e non due realtà monumentali —e quella è purtroppo la mia vera area di studi— questi due indicatorisarebbero ritenuti sufficienti a trattare i due testi come, di solito si dice, `intertestuali' l'uno con l'altro.

Il primo indice è la quadriga solare vistosa, si può presumere, per elevatezza e riflesso luminoso— sulla sommità diApollo Palatino. Al suo albeggiare nel 28 a.C., questa immagine frontonale deve essere subito apparsa un tratto distintivonuovo e alquanto imprevisto dello skyline di Roma antica. La tradizione dei santuari apollinei non rendeva ovvia e obbligataquesta iconografia. Almeno tre possibili implicazioni meritano un cenno. In primo luogo, chi avesse visitato anche per brevetempo il centro di Roma sino a quella data avrebbe certo ricordato un panorama urbano stabilmente dominato da un'altraquadriga —la quadriga di Jupiter installata dai fratelli Ogulnii al principio del secolo III a.C. sulla cima del monumentofondamentale della Repubblica, il tempio di Giove Capitolino sul colle del Campidoglio. L'esecuzione del Carme Secolarenel 17 a.C., una performance doppia, una volta davanti a Giove Capitolino, una seconda davanti ad Apollo Palatino, deveaver rinforzato questo abbinamento fra le due quadrighe. Il canto di Orazio era asimmetrico rispetto alle due performances,innovativo nella sua enfasi non solo su Apollo ma sul Sole, più tradizionale nel riferimento a Giove. L'inizio del carme, almeSol, riceve una giustificazione più forte quando è eseguito davanti ad Apollo Palatino, alla presenza simultanea di Apollo edel Sole 40 . Se poi si pensa all'abbinamento tra le coppie Apollo-Sole e Diana-Luna nel contesto spaziale del plateau in cimaal Palatino, conviene forse ricordare che secondo una splendida testimonianza isolata di Varrone, sin dall'età repubblicanaun tempio di `Noctiluca', divinità lunare, brillava di notte in Palatio: Varrone, L., 5.68 Luna, quod sola lucet noctu. itaqueea dicta Noctiluca41 in Palatio: nam ibi noctu lucet templum.

36. Per questo tipo di approccio alla comparazione fra poesia e monumenti pubblici v. Barchiesi 2005a.37. Sulla ricchezza semiotica del paesaggio urbano di Roma v. le belle pagine di Edwards 1996.38. Fabre-Serris 2003; v. anche l'audace analisi di Duret 1998.39. Miller 2000, 420. Miller sta pensando al trionfo di Ottaviano nel libro VIII dell'Eneide, su cui v. infra.40. Cf. Putnam 2000, 59.41. Orazio non cita Noctiluca nel Carme Secolare, dove la visuale spazia dal Palatino verso il tempio di Diana sull'Aventino e il suo culto

sull'Algido, nei monti a est della città (cf. Putnam 2000, 91), ma è significativo che introduca questo raro termine in un'allocuzione innica a Dianain 4.6 (v. 38 rite crescentem face Noctilucam), la poesia che fa da contrappunto al Carme Secolare e suggerisce, tramite l'enfasi su Apollo, unasua `prova generale' sul Palatino.

LE CIRQUE DU SOLEIL - 531

In secondo luogo, la quadriga era da lungo tempo una cifra figurativa del trionfo. Ora, tecnicamente parlando, laquadriga solare non funzionava come un'immagine di Augusto o del trionfo, e non sovrastava neppure la sua casa —tuttaviasi trovava su un edificio attiguo, e un altro monumento innovativo nelle vicinanze, l'Arco di Ottavio, esibiva, come sappiamo,una vera quadriga trionfale, e così accadeva nel Foro di Augusto. Una pianificazione di tutto ciò sembra probabile, e in ognicaso, nel clima ideologico di quegli anni, una vera e propria retorica della metonimia, della metafora, e della sostituzionetende a connettere punti diversi della città.

Infine, e questo ci riguarda da vicino, è possibile che la quadriga agisse come un rimando a distanza per la visionedel Circo nella valle sottostante, e che fosse visibile dal Circo nella valle.

Infatti il mio secondo segnale di collegamento è un'innovazione augustea nel Circo Massimo: l'obelisco visibile inbasso per chi si trovava sul Palatino, collocato nella struttura muraria al centro del Circo Massimo che talora indichiamocome spina. Doveva trattarsi di una delle più marcate aggiunte augustee, nel progetto di trasformazione e adeguamentodella ristrutturazione `cesariana' di quell'area42 . Qui di nuovo siamo colpiti dalla quantità di pianificazione che sta dietro aogni singola scelta. Secondo un'impressionante testimonianza di Plinio il Vecchio 43 , un testo che riceve notevole enfasi nelquadro della sua ideologia imperiale, ben quattro obelischi furono razziati e ricollocati più o meno nello stesso periodo 44 .

La storia e la provenienza di questi obelischi fanno parte del loro messaggio e del loro impatto visivo. Si diceva che tuttivenissero da Heliopolis, Città del Sole, dove l'obelisco, secondo tradizione, era stato inventato dopo sogni profetici delRe della Città del Sole. Gli obelischi sono raggi solari solidificati, che trafiggono la terra, e questo è testimoniato da sacre`lettere' egizie (geroglifici, insomma) iscritte sugli obelischi stessi. Due vennero eretti nel Kaisareion al porto di Alessandria,due a Roma, uno nel Campo Marzio, uno nel Circo45 . L'effetto di gemellaggio è impressionante e la simmetria a lungadistanza appare senza paralleli nel mondo antico. I due obelischi di Roma non erano a coppia, mentre quelli di Alessandria,secondo tradizione egizia, formavano un paio: furono eretti su vistose basi create ex nouo in forma di granchi di bronzo 46 . Lasimbologia dei granchi è controversa: forse un'allusione all'oroscopo di Ottaviano, anche se è difficile essere più precisi sulsuo oroscopo —nato Bilancia, concepito Capricorno, e gli ascendenti 47? Potrebbe essere rilevante che il Cancro sia il segnozodiacale simmetrico al Capricorno, il segno di concepimento di Augusto, ma anche il fatto che il Cancro regna sul Nilo 48 .Oppure, in termini spaziali, il Cancro potrebbe annunciare, dalla vetrina geopolitica del porto di Alessandria, l'ingresso inun territorio imperiale che ha come espansione estrema luoghi sottoposti a quella costellazione, quali Siene 49 , l'Etiopia, ele stesse sorgenti del Nilo. In ogni caso, anche se non molti osservatori degli obelischi di Alessandria saranno stati anchea Roma e viceversa, la nozione che queste dislocazioni simmetriche esistevano deve aver avuto un effetto potente, unacorrispondenza transmarina di grande carica ideologica e spaziale.

Dei due obelischi portati a Roma, sappiamo che quello del Campo aveva significato in termini astronomici e dimisura del tempo. Dal momento in cui la ricostruzione di Biichner 50 è tramontata, una certa disillusione circonda questomonumento: pochi studiosi desiderano essere accusati di credulità. Ma non c'era nulla di ingenuo in due lavori fondamentaliche sono stati originati dalla nuova contestualizzazione del cosiddetto Horologium Augusti in Campo: Time forAugustus diA. Wallace-Hadrill, e The pontificate of Augustus di G. Bowersock. Rimane convincente il fatto che l'Obelisco nel CampoMarzio, sovrastato da una sfera 51 , collegava insieme misura del tempo, cosmologia, astrologia, architettura augustea, Egitto,e Sole. Non dev'essere un caso che la stessa iscrizione associ l'obelisco in Campo e l'obelisco in Circo:

42. L'intervento di Augusto sul Circo è davvero considerevole, cf. p.es. Humphrey 1986, cap. III.43. Plin., Nat., 36.64-74.44. Secondo l'interessante ricostruzione di Alfbldi 1992, questa operazione presuppone uno sviluppo sistematico del discorso iniziato,

in modo quasi improvvisato, quando nel 30 a.C. Augusto e Cornelio Gallo prendono il controllo di un'Alessandria già marcata da un Kaisareionportato avanti da Cleopatra e Antonio, e da un primo esempio di obelisco trasportato da Eliopoli.

45. Sul valore della dislocazione degli obelischi v. Parker 2007, con bibliografia anteriore, che annuncia uno studio più ampio diprossima pubblicazione, e Heslin 2007. Sulla funzione di `citazioni' egizie nella cultura visiva di Roma importanti discussioni metodologiche sonoElsner 2006 e Trimble 2007.

46. Si trovano oggi, con una certa logica, uno a Londra e uno a New York City, con il nome un po' ironico di Cleopatra's Needle.47. Cf. Bowersock 1990, 385.48. Cf. Non. 38.285-286, in un discorso del Sole: "e quando guido i miei cavalli alla meta più alta, quella opposta al Capricorno, il Cancro,

produco la crescita del Nilo e della vigna"; Man. 4.751; 758.49. Cf. Luc. 10.234 Cancroque suam torrente Syenem.50. Biichner 1982.51. Cf. Hblscher 1967, 41 sgg.; Hardie 1986, 368.

532 —

ALESSANDRO BARCHIESI

AEGYPTO IN POTESTATEM POPULI ROMANI REDACTASOLI DONVM DEDIT(CIL, VI, 701; 702)

Secondo Plinio (36.71), l'obelisco del Circo fu creato da un faraone eliopolitano ai tempi in cui Pitagora (un veroe proprio eroe della Naturalis Historia) era in Egitto per conoscere i segreti della scienza egiziana: Ovidio, se lo sapeva,deve essere stato elettrizzato dalla notizia. Il suo Pitagora accorda a Eliopoli un notevole privilegio: in quel luogo sacro,nel tempio del Sole della città del Sole, egli ambienta la storia della Fenice, un episodio che occupa una posizione quasi 52

di climax nella vasta dissertazione naturalistica che Pitagora (quasi un predecessore dell'enciclopedia imperiale di Plinio)declama ai suoi allievi (Met., 15.406-407):

perque leues auras Hyperionis urbe potitusante fores sacras Hyperionis aede reponit.

I lettori di Ovidio devono essere consapevoli che, se la Fenice si distingue nel quadro dell'intero poema metamorficocome unico essere vivente che rigenera se stesso, è anche vero che da Eliopoli provengono gli obelischi, una promessa diimmortalità implicita ma forte per il principe che ora è anche Faraone in Egitto. L'obelisco del Campo Marzio, del resto, sitrova in un contesto urbanistico che lo collega non solo al Mausoleo di Augusto ma anche, probabilmente, all'area destinataal futuro rituale di cremazione del principe, l'Ustrinum.

Insomma i due obelischi erano una promessa di conoscenza naturale e di controllo sul cosmo, forse anche diimmortalità, oltre che un monumento di vittoria sull'Egitto. Soli donum dedit bilancia Aegypto in potestatem populi Romaniredacta, e Soli... riproduce le pie intenzioni dell'antichissimo re di Eliopoli, scavalcando i tempi bui della dominazionepersiana, e anche i tentativi tolemaici di riappropriarsi di obelischi e misure del tempo per fondare in Egitto un imperomondiale.

Non c'è bisogno di ripercorrere qui il familiare dossier dell'ideologia solare nel Circo Massimo: Tertulliano, Spect., 8Circus Soli principaliter consecratur53 . Quanto all'analogia tra Circo e cosmo, essa deve precedere le esplicite attestazionitardo-imperiali: una valutazione prudente ci fa pensare comunque che il nesso —con le dodici porte di uscita dei cavalli,e i sette giri dei carri— facesse già parte dell'immaginario del primo impero: "the simile and its constituent comparisons goback at least to the first century CE" 54 . Inoltre è utile ricordare, data la mescolanza di innovazione e ritorni al passato che ètipica dell'ideologia augustea, che già c'era un templum Solis in Circo nella Roma repubblicana: Tacito, Ann., 15.74 Soli, cuivetus aedes apud Circum est, come pure, nelle vicinanze del Circo in direzione del Foro Boario 55 , un simulacro di ApolloCaelispex (un nome suggestivo se si pensa alla storia di Fetonte).

Ecco perché vorrei guardare alla quadriga del Sole in cima al Palatino come parte dello stesso `campo visuale' dicui fa parte l'obelisco nel Circo. Erano dunque collegati, e cosa significa dire che erano collegati? Si tratta delle intenzionidi Augusto, delle percezioni dei destinatari? Ad esempio, è legittimo pensare che l'obelisco con la sua linea ascendentepuntasse in alto verso i monumenti sul Palatino, e i loro colori luminosi? o che la sua collocazione creasse un asse visivocon il Tempio del Sole verso l'Aventino? Si è scritto così tanto sugli effetti dell'ombra dell'obelisco nel Campo 56 e moltomeno su quella gettata dall'obelisco nel Circo. Ma forse, e tanto più vista l'analogia con il gemello del Campo, anche quest'ombra ha una sua suggestione. Il suo spostamento sull'arena doveva permettere un'analogia visiva tra la corsa dei carri e ilmovimento celeste del sole, in una celebrazione del controllo augusteo sul cosmo e sul passare del tempo. Forse, a questopunto, lo splendore del carro solare in cima ad Apollo Palatino avrebbe completato lo schema, integrando la collina conl'enorme pista di corse nella valle?

52. La climax è ben preparata dato che sull'intero poema ha aleggiato sinora la questione dell'immortalità e di come raggiungerla, e dataanche la vicinanza della famosa profezia sulla nascita di Roma e il declino di altre città imperiali (15.426-436: non sono convinto che 426-430possano essere espunti); purtroppo però, dato che siamo nelle Metamorfosi di Ovidio, Pitagora si lascia trascinare dalla sua insaziabile curiosità,e fa seguire al nobile volo della Fenice un trio di metamorfosi assai meno illustri e imperiali, che si interpongono fra Eliopoli e il sorgere diRoma (la iena, di cui è graficamente descritta la capacità di copulare alternativamente da maschio e da femmina, il camaleonte, e la notevole maumile pietra che si forma dall'urina della lince: 15.408-417; 414 contiene l'unica comparsa del termine uesica `vescica urinaria' nell'epica romanarimastaci).

53. Cf. Schofield 1969.54. Beck 2006, 123, che cita Willeumier 1927; Stierlin 1986, 163-170 e 140; Lyle 1984.55. Cf. Coarelli 1988, 156-164.56. A partire da Plin., Nat., 36.72: Ei, qui est in Campo, diuus Augustus addidit mirabilem usum ad deprendendas solis umbras dierumque

ac noctium ita magnitudines.

LE CIRQUE DU SOLEIL - 533

Dopo questa insopportabile serie di domande aperte, posso solo indicare due testimonianze figurative, da cui sembrarisultare che in vari momenti della storia del Circo una specifica visione dal Palatino —una visione ormai collegata all'ideadi un punto di vista `imperiale' e marcata da una forte presenza dell'obelisco augusteo— si afferma anche in manufatti cherappresentano il Circo in luoghi e per spettatori lontani dalla capitale. La prima è una moneta di Traiano (fig. 9, p. 27) cheesprime chiaramente la prospettiva di evergeta dell'imperatore, il quale non solo domina il Circo, ma lo ha recentementeristrutturato e abbellito: la dimensione sproporzionata dell'obelisco funziona, insieme alla prospettiva dal Palatino, comesegno dell'intervento imperiale, e della sua continuità con il programma augusteo. La seconda è il mosaico di PiazzaArmerina (fig. 3, p. 263), certamente una vista del Circo dal Palatino 57 : "This and other details indicate that the mosaic isto be read virtually as a map by someone standing on the slope of the Palatine in the vicinity of the Imperial palace" 58 .Queste angolazioni di epoca più tarda rinforzano l'impressione che parlare del Circo nel suo orientamento `palatino' significaparlare di un nuovo approccio, un approccio imperiale, all'area del Palatino e della Valle Murcia.

GLI DEI GUARDANO IL CIRCO

Tre ipotesi collegate possono essere menzionate prima di chiudere con un'appendice `repubblicana'. Nel suo lavorofondamentale sulle ideologie cosmiche del potere romano, Cosmos and Imperium, Philip Hardie 59 ha chiarito che la visioneconclusiva sullo scudo di Enea 60 implica con precisione la figura di Augusto sul Palatino, davanti al tempio di Apollo. Forsepossiamo pensare anche a un suo sguardo verso il basso, sullo spettacolo di una processione di nazioni sottomesse 61 ,

che si collocherebbe bene nell' orbis cosmico del Circo, o nella salita dal Circo verso il tempio e la sua domus. Inoltre,nel suo contributo a questo volume, Damien Nelis argomenta che la situazione al principio di Georgiche III, dove Virgiliodisegna, nella piana di Mantova, un tempio in onore di Apollo e Augusto in prossimità di un ippodromo, ha una specificaanalogia con all'abbinamento tra Apollo Palatino e il Circo Massimo. A me questa analogia appare promettente, soprattuttose si ricorda che riproduzioni visive di monumenti di Roma sono un tratto distintivo di quella che si potrebbe definire,nell'epoca augustea, arte `neo-coloniale'. Direi quindi che Virgilio sovrappone l'immagine collinare e monumentale di Romasulle piatte terre di Mantova —proprio come una comunità locale avrebbe imitato e rievocato per allusione la nuova Romadi Augusto e il suo paesaggio urbano, giocando sulla differenza ma anche sulla affinità con la metropoli, e celebrando,attraverso l'evergetismo di qualche big man locale, il modello dell'evergetismo imperiale. Infine, in un lavoro sull'identitàromana nella cultura visiva, Brian Rose 62 argomenta che sarebbe legittimo discutere i dettagli visivi del Lusus Troiae che siteneva nel Circo in età repubblicana in connessione con l'impatto visivo del tempio della Magna Mater, il tempio medio-repubblicano che dominava il Palatino: "It is worth noting that the lusus Troiae was always staged in the Circus Maximus,directly below the temple of Cybele and the residence of her priests, which meant that the two institutions would havebeen linked both topographically and visually". Anche in questo caso, insomma, si potrebbe connettere lo spettacolo delCirco con la progressiva trasformazione dello skyline palatino sopra il Circo, e con la politica di espansione religiosa dellaclasse dirigente romana. Del resto, in età più tarda, la famosa statua della Magna Mater con i leoni sulla barriera del Circoveniva percepita in relazione al tempio sulla collina "facing away from the Palatine, where her temple stood" 63 . Ampliandoancora il discorso, il nesso fra la Magna Mater sulla collina e i giochi nel Circo sarebbe alquanto simile all'effetto che ilnuovo tempio di Apollo Palatino deve aver prodotto rispetto alla tradizione repubblicana dei Ludi Apollinares in Circo,una tradizione che difficilmente sarà stata estranea alla pianificazione del santuario ottavianeo. In questo senso il brano diLivio 64 sull'istituzione dei giochi per Apollo nel Circo durante la seconda guerra punica, un brano sicuramente posterioreall'inaugurazione del complesso palatino, e che non può essere stato composto e recepito senza un riferimento alla nuovaRoma di Augusto, è suggestivo: ecc cum inspecta relataque ad senatum essent, censuerunt patres Apollini ludos uouendosfaciendosque et quando ludi facti essent, duodecim milia aeris praetori ad rem diuinam et duas hostias maiores dandas.alterum senatus consultum factum est ut decemuiri sacrum Graeco ritu facerent bisce hostiis, Apollini boue curato et caprisduabus albis auratis, Latonae boue femina aurata. ludos praetor in Circo Maximo cum facturus esset, edixit ut populusper eos ludos stipem Apollini quantam commodum esset conferret. haec est origo ludorum Apollinarium, uictoriae, nonualetudinis ergo ut plerique rentur, uotorum factorumque. populus coronatus spectauit, matronae supplicauere; uolgo

57. Humphrey 1986, 230.58. Cf. Settis 1975, 958; Curran 2000, 238.59. Hardie 1986, 355-358.60. Verg., A., 8.720-721; ipse sedens niveo candentis limine Phoebi / dona recognoscit populorum.61. Verg., A., 8.722: incedunt uictae longo ordine gentes... Un altro riferimento monumentale possibile è quello alla perduta Porticus ad

Nationes (cf. Barchiesi 2005a, 282).62. Brian Rose 2008.63. Curran 2000, 251.64. Liv. 25.12.

534 -

ALESSANDRO BARCHIESI

apertis ianuis in propatulo epulati sunt celeberque dies omasi caerimoniarum genere fuit. Grazie a Ottaviano, finalmenteApollo poteva osservare i giochi di Apollo in Circo dal suo stesso santuario 65 —così come il padre di Fetonte guarda dalsuo palazzo le vie del cielo.

UNA PERCEZIONE `REPUBBLICANA' DEL CIRCO

Sinora ho cercato di contribuire alla tesi per cui le Metamorfosi sono un poema che reagisce al cambiamento e allatransizione tra repubblica e principato, rendendo esacerbate e spettacolari le tensioni generate da questo cambiamento.

E' fin troppo evidente che il mio ragionamento presuppone una forte politicizzazione del paesaggio urbano: unavisione di Roma in cui l'affaccio del Palatino sul Circo Massimo è il punto focale di una domanda sul cambiamento politicodella città. Il folle volo di Fetonte e la sua fallita successione al Sole possono essere visti come l'espressione più o menoconsapevole delle ansietà che accompagnano questo processo di trasformazione.

Ma se il cambiamento che viene spettacolarizzato e si riflette nello scenario urbano è un evento immediato ecatastrofico, non si puo' dire lo stesso delle cornici emotive e culturali che permettono di `leggere' questo cambiamento.Non sono, quelle, cose che si inventano dal giorno alla notte.

Ho attribuito finora un'importanza enorme alla ristrutturazione augustea dell'urbanistica e dell'immaginario romano:devo quindi concludere con una nota autocritica, perché è troppo facile trascurare l'importanza dell'evoluzione repubblicana,quando si parla di senso dello spazio urbano e di legame tra percezione della città e identità romana. Ammetto di aver finorasottolineato soprattutto, come contesto per capire Ovidio, il contrasto tra la vecchia e la nuova Roma, lo choc portato dalprincipato alla percezione del vecchio tessuto urbano e della memoria dell'ordine repubblicano. Ma questa `politicizzazione'dello spazio urbano non poteva essere un fenomeno nuovo: se non ci fosse stata una cornice tradizionale nella percezionecollettiva dello spazio, in che modo potevano essere percepite e condivise le innovazioni, proprio quando rompevanogli schemi tradizionali? Ho tempo solo per un esempio concreto, e mi rivolgo nuovamente alla posizione urbanistica delCirco, e al suo rapporto con le colline circostanti. Se si guarda agli Annales di Ennio, il più visibile monumento letterariodi Roma prima dell'età di Livio e Virgilio, anche gli scarsi frammenti bastano a dimostrare che fin da tempi molto antichiil paesaggio dell'Urbe era investito da memorie e significati politici. Ciò accade ad esempio nel racconto degli auspici diRomolo e Remo 66 , un testo che doveva avere grande importanza anche nella Roma `neo-romulea' e `palatina' di Augusto.Nelis in questo volume sottolinea bene l'importanza della similitudine: mentre Romolo e Remo, con lo sguardo dell'augure,scrutano il cielo 67 , la tensione degli astanti è pari all'attesa prima dello start di una corsa di carri:

Curantes magna cum cura tum cupientesRegni dant operam simul auspicio augurioque.In +monte Remus auspicio sedet atque secundamSolus auem seruat. at Romulus pulcer in altoQuaerit Auentino, seruat genus altiuolantum.Certabant urbem Romam Remoramne uocarent.Omnibus cura uiris uter esset induperator.Expectant ueluti consul quom mittere signumVolt, omnes auidi spectant ad carceris orasQuam mox emittat pictos e faucibus currus:Sic expectabat populus atque ore timebatRebus utri magni uictoria sit data regni.Interea sol albus recessit in infera noctis.Exin candida se radiis dedit icta foras luxEt simul ex alto longe pulcerrima praepes

65. Cf. Favro 1999, 207: "From each shrine the inhabiting spirit or deity had a particular ,viewpoint' of events so that earlier happeningsthat had occurred there became a part of that site's history"; 214: "Apollo's tempie looked down specifically on the area of the Circus Maximuswhere the mounted pueri performed their circumambulations for the Lusus Troiae" . Naturalmente Augusto stesso aveva curato, fra le sue principaliinnovazioni al Circo Massimo, l'erezione di un puluinar, una struttura che ha come sua funzione ufficiale il fornire un punto di osservazioneprivilegiato agli dei, che ricevono così l'offerta di spettacoli, giochi e processioni.

66. Libro I, fr. XLVII, versi 72-91 Sk.67. La città che sta per sorgere è dunque definita dal suo cielo non meno che dal suo spazio terrestre; cf. Giardina 2000, 24 (sul rapporto

tra pomerio, spazio urbano, e auspici): "Per valutare che cosa fosse veramente, per i Romani, la loro città, dobbiamo partire dagli uccelli".

LE CIRQUE DU SOLEIL - 535

Laeua uolauit auis. simul aureus exoritur solCedunt de caelo ter quattuor corpora sanctaAuium, praepetibus sese pulcrisque locis dant.Conspicit inde sibi data Romulus esse propritimAuspicio regni stabilita scamna solumque.

in monte: in Murco Otto Skutsch

Se avessimo l'intero testo degli Annales, forse saremmo più impressionati ancora dal significato poetico e politicodi questo passo. Data la posizione del frammento nella storia delle origini di Roma, è del tutto possibile che proprio qui,quando tutta la tensione si incentra su parole `monarchiche' come induperator (78), regni (73; 83) e scamna (91), ci fosseanche, nella similitudine, la prima occorrenza in tutto il poema di un termine come consul68 , e magari anche di populusriferito al popolo romano: attraverso l'immagine della corsa dei carri, che poteva avere referenti greci ed eroici, veniamoinvece introdotti a una specie di "prima performance" di quello che sarà la repubblica romana. Tutto questo proprio quandoviene inventata nel racconto la monarchia del fondatore. La competizione che si respira nell'aria è un forte collegamento trail racconto delle origini, la similitudine `moderna', e, implicitamente, l'impianto narrativo dell'intero poema, in cui la crescitadi Roma dipende da una competizione virtuosa tra innumerevoli consoli / aurighi dello stato. Non è neppure escluso che sitrattasse della prima similitudine del poema, nel qual caso si può pensare a una tradizione successiva di `prime similitudini'con un forte valore programmatico e anche politico 69 . Nelis in questo volume 70 sottolinea bene come la similitudineincoraggia, a livello quasi subliminale, a vedere tutta la storia di Roma come una corsa del circo, e i frammenti, pur con iloro limiti, mostrano che carri e cavalli da gara erano un Leitmotiv nel poema, presente sia a livello referenziale, sia comesimilitudine (463-464) Sk. sia come analogia per l'immagine del poeta stesso (522-523) Sk., e forse anche in posizionerilevata nella struttura dell'opera 71 . Ma per i nostri fini importa notare come la similitudine, che già attira l'attenzione peril suo carattere romano, sia localizzata precisamente e letteralmente nello spazio urbano —nel futuro spazio urbano— cheintegra la situazione del racconto. Questo rapporto fra racconto epico e similitudine è così insolito che merita di esserenotato: chi mai ha sentito parlare di similitudini epiche la cui localizzazione coincide con quella dell'azione principale?La similitudine omerica sembra essere stata inventata per integrare la storia narrata con immagini `distanti', in molti casivolutamente estranee alla situazione specifica del racconto. Invece qui nessun lettore romano poteva resistere all'idea chelo spazio organizzato in cui il popolo assiste a una corsa di carri sotto gli auspici del console sia da identificare con il CircoMassimo, il luogo tradizionale di questi spettacoli a Roma, e fra l'altro un luogo segnato da importanti memorie romulee(il ratto delle Sabine). Nel racconto, Romolo e Remo stanno fissando con intensità il cielo sopra il Palatino, trovandosi sudue rilievi diversi del colle Aventino: nel caso di Romolo è probabile —e forse anche da restaurare nel testo— che fossespecificato il nome del colle Murcus, prospiciente alla uallis Murcia tra Aventino e Palatino; ed è immaginabile che propriovedendo gli uccelli Romolo fissi la sua attenzione sul Palatino che sta di fronte, con una definitiva conferma del progettodi fondare lì Roma: secondo una tradizione nota, e probabilmente citata negli Annales, proprio in quel momento crucialedopo l'auspicio e l'augurio Romolo scaglierà la sua lancia dall'Aventino al Palatino, e la lancia diventerà un arbusto dilauro72 . Se si visualizza la situazione a livello topografico, si vede bene come la similitudine vada a riempire con esattezzalo spazio intermedio tra Aventino e Palatino, la uallis Murcia ancora selvaggia in cui un giorno si svolgeranno le corse delCirco Massimo; e si percepisce anche che gli eventi e i siti sono legati insieme da un tessuto di memorie, tanto forte dacondizionare il rapporto convenzionale tra similitudine e racconto. La similitudine anticipa ciò che il luogo stesso diventeràgrazie all'azione decisiva che sta per essere narrata.

68. 79: in effetti la prima parola della similitudine, e di sicuro un concetto chiave per il racconto enniano della storia di Roma.69. La prima similitudine nell'epos di Virgilio, A., 1.148-153 (su cui v. Harrison 1988), ha caratteri fortemente e imprevedibilmente romani

e `moderni': un uomo dotato di autorità calma una rivolta nelle strade (l'ultima similitudine del poema ha caratteri altrettanto romani e moderni:una macchina da assedio, 12.921-923); nelle Metamorfosi la prima similitudine (1.200-205) allude chiaramente (attraverso il tema del controllo suuna massa rumoreggiante, cf. Hardie 1986, 205 sulle ramificazioni del tema in Virgilio, e attraverso il rapporto tra il Giove ovidiano e quello deilibri I e X dell'Eneide) alla prima similitudine di Virgilio, ed è altrettanto moderna e romanizzata, tranne che l'immagine della comparazione è`politicamente' diversa: si tratta non di una sommossa di strada, ma della reazione collettiva a un tentativo di assassinare `Cesare'.

70. Cf. Newman 1988, 431-433.71. Cf. Skutsch 1986, 673; Hardie 2007, 138.72. Una comoda raccolta di testimonianze sulla fondazione di Roma nelle fonti antiche è offerta da Carandini 2006.

536- ALESSANDRO BARCHIESI

Il rapporto forte tra topografia e identità romana non è certo un'innovazione augustea. Proprio vedendo quantosin dai tempi più antichi l'identità romana sia radicata nel nesso tra spazio urbano e azione, possiamo capire meglio comequesta fissazione topografica arriva a condizionare anche l'immaginario più `licenzioso' e sregolato: sino al punto che èpossibile proiettare lo scenario urbano di Roma, e i suoi significati politici, sull'immaginario astronautico del trasgressivomito di Fetonte.

Bibliografia

Alfoldi, G. (1992): Der Obelisk auf dem Petersplatz in Rom,Heidelberg.

Babouw, W., ed. (1969): Hommages à Marcel Renard, Bruxelles.

Barchiesi, A. (2002): `Martial Arts. Mars Ultor in the ForumAugustum:a verbal monument, with a vengeance", in: Herbert-Brown2002, 1-22.

- (2005a): `tearned eyes: poets, viewers, and image-makers", in:Galinsky 2005, 281-305.

— , ed. (2005b), Ovidio. Metamorfosi, I, Milano.

Beck, R. (2006): The religion of the Mithras cult in the Romanempire, Oxford.

Bergmann, B. e Chr. Kondoleon, ed. (1999): The Art of AncientSpectacle. Studies in the History of Art, 56. Center forAdvanced Study in the Visual Arts Symposium Papers 34,New Haven - Londra.

Bomer, F. (1969): Ovid. Metamorphosen, I, Heidelberg.

Boitani, P. (2004): Parole alate, Milano.

Bowersock, G. (1990): "The pontificate of Augustus", in: Raaflaub& Toher 1990, 380-394.

Brian Rose, Ch. (2008): "Forging Identity in the Roman Republic:Trojan Ancestry and Veristic Portraiture", in: Hansen & Bell2008, 97-131.

Bricault, L., M. J. Versluys e P. G.P. Meyboom (2007): Nile iato Tiber.Egypt in the Roman world, Leiden - Boston.

Biichner, E. (1982): Die Sonnenuhr des Augustus, Magonza.

Carandini, A., ed. (2006): La leggenda di Roma (vol. I). Dallanascita dei gemelli alla fondazione della città, Milano.

Carettoni, G. (1983): Das Haus des Augustus auf dem Palatin,Magonza.

Coarelli, F. (1988) Il foro Boario, Roma.

Courtney, E., ed. (1993): The Fragmentary Latin Poets, ed. withcommentary, Oxford.

Curran, J.R. (2000): Pagan city and Christian capital, Oxford.

Duret, L. (1988): "Néron -Phaéthon, ou la témérité sublime",Latomus, 66, 139-155.

Edwards, C. (1996): Writing Rome. Textual approaches to the city,Cambridge.

Elsner (2006): "Classicism in Roman art", in: Porter 2006, 270-297.

Fabre-Serris, J. (2003): "Les réflexions ovidiennes sur le débat ars/natura: un antécédent augustéen au recours à l' ars dans laDomus Aurea" , in: Ars et Ratio, Sciences, arts et métiers dansla philosophie hellénistique et romaine, Actes du colloque deParis, 17-18 octobre 1997, Latomus, 273, 176- 183.

Favro, D. (1996): The urban image of Augustan Rome,Cambridge.

- (1999): "The city is a living thing", in: Bergmann & Kondoleon,1999, 205-219.

Fedeli, P. (2005): Properzio Elegie libro II, Introduzione, testo ecommento, Cambridge.

Feldherr, A. (1997): "Metamorphosis and sacrifice in Ovid's Thebannarrative", MD, 38, 25 -55.

Fitzgerald, W. e E. Gowers, ed. (2007): Ennius perennis: theAnnals and beyond, Cambridge Classical Journal Suppl.31, Cambridge.

Galinsky, K., ed. (2005): The Cambridge Companion to the Age ofAugustus, New York.

Gee, E. (2007): "Quintus Cicero's astronomy?", CQ, 57, 565-587.Giardina, A., ed. (2000): Roma antica, Roma - Bari.

Gibson, R. K. (2003): Ovid, Ars Amatoria, Book III, Cambridge.

Hansen, I. e S. Bell, ed. (2008): Role Models: Identity andAssimilation in the Roman World and in Early ModernItaly, Ann Arbor.

Hardie, P. (1986): Virgil's Aeneid: Cosmos and Imperium, Oxford.

- (2000): "Coming to terms with the Empire: Poetry of the laterAugustan and Tiberian period", in: Taplin 2000.

- (2007): "Poets, patrons, rulers: the Ennian tradition", in: Fitzgerald& Gowers 2007, 129-144.

Harrison, S. J. (1988): "Vergil on Kingship: The First Simile of theAeneid", PCPS, 34, 155-159.

Haselberger, L. (2002): Mapping Augustan Rome, PortsmouthRh.I.

Herbert-Brown, G., ed. (2002): Ovid's Fasti. Historical Readings atits Bimillennium, Oxford.

Heslin, P. (2007): "Augustus, Domitian and the So-called HorologiumAugusti", JRS, 97, 1-20.

Hblscher, T. (1967): Victoria Romana, Magonza.

Humphrey, J. H. (1986): Roman Circuses. Arenas for ChariotRacing, Berkeley-Los Angeles.

Hutchinson, G.O. (2006): Propertius. Elegies, Book IV, Cambridge.

Kidd, D. (1997): Aratus, Phaenomena, Cambridge.

La Rocca, E. (2001): "La nuova immagine dei Fori Imperiali: appuntiin margine agli scavi 1998-2000", RH, 108, 111 - 152.

LE CIRQUE DU SOLEIL - 537

Lyle, E. B. (1984) "The circus as Cosmos", Latomus, 43, 827-841.

Miller, J.F. (2000): "Triumphus in Palatio", AJP, 121, 409-422.

Newman, J.K. (1988): "Ennius' Annales: innovation and continuity ;AJP, 109, 431-441.

Parker, G. (2007): "Obelisks stili in exile: monuments made tomeasure?", in: Bricault et al. 2007, 209-222.

Patterson, J.R. (1992): "The city of Rome: from Republic to Empire",JRS, 82, 186-215.

Porter, J. I., ed. (2006): Classical Pasts. The Classical Traditions ofGreece and Rome, Princeton.

Potter, D. S., ed. (1999): "The Senatus Consultum de Cn. Pisonepatre", AJP, 120, 13-41.

Putnam, M.C.J. (2000): Horace's Carmen saeculare; ritual magicand the poet's art, New Haven - Londra.

Raaflaub, K.A. e M. Toher, ed. (1990): BetweenRepublic andEmpire.Interpretations of Augustus and his principate, Berkeley -Los Angeles - Oxford.

Rosati, G. (1983): Narciso e Pigmalione, Firenze.

Royo, M. (1999): Domus Imperatoriae. Topographie, formation etimaginaire des palais impériaux du Palatin, Roma.

Schofield, W. Q. (1969): "Sol in the Circus Maximus", in: Babouw1969, 639-649.

Settis, S. (1975): "Per l'interpretazione di Piazza Armerina", MEFRA,87, 873-994.

Simpson, C.J. (1992): " `Unexpected' references to the HorologiumAugusti at Ovid, ArsAmatorial, 68 and III, 388", Athenaeum,80, 478-484.

Skutsch, O. (1985) : The Annals of Q. Ennius, ed. with introd. andcommentary, Oxford.

Stierlin, H. (1986): L'astrologie et le pouvoir, Parigi.

Taplin, O., ed. (2000): Literature in the Greek and Roman world,Oxford.

Trimble, J. (2007): "Pharaonic Egypt and the Ara Pacis in AugustanRome", Princeton-Stanford Working Papers in Classics(posted September 2007).

Wallace-Hadrill, A. (1987): "Time for Augustus", in: Whitby et al.1987, 221-230.

Whitby, M., P. Hardie e M. Whitby, ed. (1987): Homo viator.Classical essays for John Bramble, Bristol.

Willeumier, P. (1927): "Cirque et astrologie", Mélanges d'archéolo-gie et d'histoire, CollEfr 44, 184 -200.

Wiseman, T.P. (1999): Historiography and imagination, Exeter.

Zanker, P. (1983): "Der Apollontempel auf dem Palatin. Ausstattungund politische Sinnbeziige nach der Schlacht von Actium",in: Città e architettura nella Roma imperiale. Atti del semi-nario del 27 ottobre 1981, Roma, 21 -39.

Zink, S. (2007): "Augustus' tempie of Apollo on the Palatine: a newreconstruction", Abstract of AIA presentation.

- (in stampa): "Reconstructing the tempie of Apollo Palatinus: Acase study in early Augustan tempie design".